カビールのレナード・コーエン アイト・メンゲレット [中東・マグレブ]

アイト・メンゲレットのアルバムって、どれを聴いてもおんなじ。

フォークぽいギターの弾き語りが苦手ってこともあるんですけど、

この人の曲って、単調なフレーズの繰り返しでできているものが多くて、

歌詞がわからない人間には、正直退屈してしまいます。

アルジェリアのカビール歌謡に興味があるとはいえ、

アイト・メンゲレットやイディールあたりのフォーク系アーティストは、

アルバム2・3枚持ってれば十分という感じで、

評判の良い新作にもなかなか手を伸ばせずにいました。

しかしある所で聴かせてもらったら、

アイト・メンゲレットにしては珍しくフォーキーな内容ではなく、

伴奏陣が華やかなアルバムなんですね。

息子のジャファールがアレンジを務めていて、

ウード、マンドーラ、バンジョー、ヴァイオリン、カーヌーン、ネイのほか打楽器も交え、

アイト・メンゲレットの歌を守り立てています。

アイト・メンゲレットの曲はあいかわらずシンプルなものなんですけど、

控え目な男性コーラスやシンセなども効果的に使い、

なかなか手の込んだプロダクションとなっていて、

単調にならないあの手この手が仕掛けられています。

なんでも本作では、ボブ・ディランの曲を歌いたくてディラン側と交渉したそうですが、

許諾を得られなかったとのこと。

取り上げたかったディランの曲がなんだったのか、ちょっと興味あるところですが、

ディランなんかカヴァーしなくても、どうせカヴァーするなら、

もっとふさわしい人がアイト・メンゲレットにはいるようにも思いますけどね。

70年代のキリッとした歌いぶりから比べると、ずいぶん歌い口が温和となり、

慈愛にあふれた優しさを感じさせます。

アイト・メンゲレットが歌うカビール語の歌詞を解することはできないので、

音楽的な変化しか捉えられませんけれど、

その意味ではカビールのボブ・ディランと例えるより、レナード・コーエンという感がありますね。

Aït Menguellet "TAWRIQT TACEBHANT" Rue Stendhal CD20101 (2010)

2011-01-31 06:55

コメント(0)

ひとりリトル・フィート トム・プリンシペイト [北アメリカ]

おおっ、リトル・フィートだっ!

オープニングから、ローウェル・ジョージを思わせるスライド・ギターがぎゅんぎゅん鳴り響き、

そのあまりに70年代マナーなかっちょよさに、部屋じゅうぐるぐる走り回っちゃいました。

いまどきこのサウンドかよと、その後ろ向きぶりに突っ込みも入れたくなりますけど、

絵に描いたような様式美のかっこよさには、抗えませんねー。

トム・プリンシペイトというこのブルース・ロック・ギタリスト、

30年以上ボストンを中心に活動し、ソロ・アルバムも15枚以上出しているヴェテランとのことですが、

恥ずかしながら、その名をまったく存じ上げませんでした。

80年代はジェフ・マルダーのバンドにもいたんですって。

本人が自信作と誇る新作は、ゲスト盛りだくさんのアルバムで、

オープニングで鮮やかなスライド・ギターを聞かせるサニー・ランドレスに、

サザン・ロックの名オルガニスト、チャック・リーヴェル、

数多くの名演を残してきたベーシストのウィリー・ウィークス、

メンフィス・ホーンズの顔役ウェイン・ジャクソンなどなど、重鎮揃い。

トムもゲストに負けじと気合い入りまくりで、

力のこもったスワンプの薫り高いヴォーカルを聞かせます。

オープニングでリトル・フィートを思い浮かべたとおり、セカンドラインのナンバーもあったりして、

“DIXIE CHICKEN” と見事にイメージがダブりますねえ。

ちょっと毛色が違うところでは、インスト・ナンバーで、ジャジーなソロを弾くあたり。

もともと派手なソロを弾くタイプのギタリストではないらしく、

こういう抑えめなプレイに巧さを感じさせる人ですね。

反対に派手というか、やたらめったら目立つのがサニー・ランドレスのギター。

1曲目でいきなり主役も霞むスライド・ギターを弾きまくってますけど、

去年のドクター・ジョンのアルバム“TRIBAL” にゲスト参加した1曲でも

華々しいソロを弾いていて、あのアルバムの最高のハイライトとなっていました。

ドクター・ジョンの“TRIBAL” を思い出したついでに言うと、

双方のアルバムともすごくいい出来ながら、ゆいいつの不満はボトムが薄いところ。

こういう南部のアーシーなサウンドには、もっとズシッと腹にくるドラムスの響きが欲しいですね。

ロジャー・ホーキンスやリッチー・ヘイワードに親しんだ耳には、

こんな軽いボトムじゃ、とても物足らんのです。

Tom Principato "A PART OF ME" Powerhouse POW129 (2010)

2011-01-29 00:11

コメント(0)

まろやかなスウィート・ソウル ジョン・スタッダート [北アメリカ]

この冬、冷えた身体をあっためてくれるR&B/ソウルの1枚に出会えました。

フィラデルフィア出身のシンガー・ソングライター、ジョン・スタッダートの新作です。

アクースティック・ギター、ピアノ、ドラムスすべて生音の、

プログラミング控え目でオーガニックなサウンド・プロダクションが、耳に優しく響きます。

ガチャガチャうるさいR&Bはウンザリという向きには、ぴったりのアルバムでしょう。

ロマンティックなソウル・チューンを書く人で、

スムースに流れつつもフックの効いたメロディーに、ソングライティングの巧さを感じさせます。

セリーヌ・ディオン、アル・ジャロウ、ウィル・ダウニング、テイク・6、パティ・オースティン、

ボブ・ジェイムズなど数多くのアーティストに曲を提供、アレンジ、プロデュース、バック・コーラスに

名を連ねてきたという経歴も、なるほどとうなずける人ですね。

ジェイムズ・イングラムやビル・ウィザーズと似たタイプの、コンテンポラリー色の強いソウルなため、

中庸と後ろ指を指す人もいそうですけど、よっぽどのひねくれ者でもない限り、

まろやかなサウンドにのるジェントルなヴォーカルを嫌う人はいないでしょう。

温かな声質とおだやかな歌いぶりに派手さはないものの、素直に耳に馴染み、

聴き進むほどに甘酸っぱい気持ちが胸を満たしていくようです。

柔らかいコーラスや流麗なストリングスといったオーセンティックなプロダクションも、

楽曲の良さとじっくり向き合うのにぴったりの演出となっていて、

落ち着いて聴ける、大人向けのアルバムに仕上がりました。

John Stoddart "FAITH HOPE LOVE" Urban Junction East 101123 (2010)

2011-01-27 06:37

コメント(4)

ムシカ・クリオージャに挑戦したポップス・シンガー ホルヘ・パルド [南アメリカ]

ペルーのクリオージョ音楽というと、

サヤリー・プロダクション制作のグァルディア・ビエハ世代は別格として、

エバ・アイジョン世代のヴェテランは今も元気に活躍していますけど、

もっと若い世代となると、とんと現れてこないですね。

今のリマの若者はロックやヒップ・ホップに夢中だし、

クリオージョ音楽は爺さん婆さん世代の音楽と受け止められているのか、

若手がなかなか育っていないのが実情のようです。

といっても、クリオージョ音楽の後継者たる若手がまったくいないわけではなく、

ぼくがごひいきにしている、バルトーラという女性シンガーもいます。

そしてつい最近手に入れたホルヘ・パルドという男性シンガーの新作が、

なかなか目を見張る出来で、ちょっと話題にしたくなりました。

タイトルは『伝統ペルー音楽』とそのものずばり。

サブ・タイトルに『アルトゥーロ・サンボ・カベーロとオスカル・アビレスに捧ぐ』とあるとおり、

二人のコンビのレパートリーを取り上げた内容となっています。

71年生まれというホルヘ・パルドは、

これまでバラーダやソウルなどのポップスを歌ってきた人で、歌唱力は確か。

伝統的なレパートリーと真摯に向き合った緊張感が、歌から伝わってきます。

音楽監督はギタリストのティト・マンリケが務め、コンテンポラリーな味付けなどせず、

オーソドックスなクリオージョ音楽のスタイルを貫く直球勝負ぶりが、意気に感ずですね。

ブック形式のCDの分厚い表紙を開けると、

最初のページにオスカル・アビレスの賛辞が載っています。

オープニングのSPノイズふうのSEの向こうから

ギターの調べが聞こえてくる演出も、なかなか気が利いていますね。

ホルヘの丁寧な歌唱にも若い色気が溢れていて、ゾクリとさせる場面も多数あって、

庶民的な味わいとは別物とはいえ、

ポップス・シンガーが歌うクリオージョ音楽も悪くないと思わせる説得力があります。

10曲36分足らずという内容ですが、これは入魂の作品と呼べるんじゃないんでしょうか。

Jorge Pardo "MÚSICA TRADICIONAL PERUANA : HOMENAJE A ARTURO ZAMBO CAVERO & OSCAR AVILES" Play Music & Video PMV106 (2010)

2011-01-25 06:46

コメント(0)

絶望に寄り添った唄 浅川マキ [日本]

ぼくが浅川マキを知った時、その存在は寺山修司の文学や演劇が発する新宿文化と

切っても切れないイメージの歌手として、十分に神格化されていました。

全共闘世代を批判的に見ていた、ひと回り下の世代のぼくにとっては、

浅川マキはもっとも苦手とする存在でもありました。

世間から過剰に意味づけされた音楽を、

聴く前から遠ざけてしまうのは、ぼくの悪い癖ですけど、

そんなぼくでも、人生の大事な一枚に数える浅川マキのアルバムがあります。

それが74年に出た彼女の6作目にあたる『MAKI Ⅵ』。

ぼくが持っている浅川マキのアルバムは、ゆいいつこれだけです。

山下洋輔がバックを務めていたので、それならと聴いてみたんだと思いますけど、

1曲目の「わたしの金曜日」を聴くなり、ぽろぽろと涙が止まらなくなり、

そのまま嗚咽が止まらなくなってしまったことは、いまでも忘れられません。

それは、高校三年になったばかりの春でした。

中学の頃から付き合っていた恋人を、突然の交通事故で失い、

茫然自失となっていた時のことです。

そのあまりに大きな喪失の現実を、ぼくは受け止めることができず、

抜け殻のような日々を送っていました。

そんな時に出会ったのが、このアルバムです。

ぼくはこのアルバムに、どれくらい救われたか、わかりません。

浅川マキの唄は、抱えきれないほど大きな絶望を背負ってしまったぼくに、

優しく寄り添ってくれました。

かけがえのない人を失ったショックを癒やすまでには、なお多くの時間を必要としましたが、

その長い快復の道のりをずっと共にしてくれたのが、浅川マキの唄だったのです。

その後、過去の浅川マキのアルバムもさかのぼって聴いてみましたが、

どれも演劇的な臭みが鼻につき、以後の新作は聴かないままとなってしまいました。

このアルバムだけ、ぼくの心に彼女の唄が染み入ったのは、

山下洋輔トリオ・プラス稲葉国光によるジャズ演奏が、

余計な文学臭を洗い流したからだと思います。

浅川マキの唄には、不思議な魅力があります。

メロディーがあるのかないのかわからない、ポエトリー・リーディングにも近いつぶやき。

熱烈なファンが「私の浅川マキ」と表現するのもうなずける、

自分のために歌ってくれていると聞き手に思いこませる、歌芸者ぶり。

70年代前半、ジャズを文学的に語りたがる「オレのコルトレーン」的言説を、

ぼくは思いっ切り嫌悪してましたけど、自分も『MAKI Ⅵ』にのめりこんだ経験から、

全共闘世代特有の音楽の接し方というか、その心持ちが少しは理解できましたけども。

浅川マキが生前、初期オリジナル・アルバムのCD化を頑迷に拒んでいたため、

『MAKI Ⅵ』のCD化も実現しないものと諦めていましたが、

今回の一挙CD化は、浅川マキ・ファンでないぼくにとっても、無上の喜びです。

浅川マキ 「MAKI Ⅵ」 EMI TOCT27046 (1974)

2011-01-23 00:08

コメント(4)

コンテンポラリー・ジャズ・ギタリスト スティーヴ・カーン [北アメリカ]

デイヴ・ホランドの“EXTENSIONS” を聴くと、

なぜか続けて聴きたくなるのがスティーヴ・カーンの“CROSSINGS”。

どちらのアルバムも、シンと冷えた空気感や独特の浮遊感が似てるんですよね。

スティーヴ・カーンは70年代後半、新進気鋭のフュージョン・ギタリストとして登場しましたけど、

派手なソロをとるでなし、あまたのフュージョン・ギタリストとは違う資質を感じさせる人でした。

ソロよりコード・ワークにこの人ならではの個性があり、

ヴォイシングに独特のセンスを感じさせる、

いわば理論肌のコンテンポラリー・ジャズ・ギタリストだったのです。

のちになって、カーンがセロニアス・モンクを研究していることを知り、

さもありなんと納得したことを、よく覚えています。

カーンが一番活躍していたのは、アイウィットネス名義で活動していた80~90年代でしょうか。

ドラマーがスティーヴ・ジョーダン、デイヴ・ウェックル、デニス・チェンバースと交代しましたけど、

デニス・チェンバース、アンソニー・ジャクソン、マノロ・バドレーナが揃った時代が最高でした。

本作はこのメンツでのラスト・アルバム。

アイウィットネス時代の最高作であることは、衆目の一致するところでしょう。

さらに本作を出した後、このメンバーで行った94年のツアー最終日の録音が、

2年前に“THE SUITCASE” のタイトルでリリースされました。

もとは海賊盤で出ていたものを、日本のファンがカーンにメールで教え、

本人がその内容を気に入って、あらためて正規盤としてリリースしたのだとか。

3人のインプロヴィゼーションをたっぷりと収録したこのライヴでは、

デニスも奔放に暴れまくっており、アンソニーもミュート奏法やヴォリューム奏法で応酬。

当時のアイウィットネスがいかに充実していたかがよくわかる、ライヴ名盤となっています。

Steve Khan "CROSSINGS" Verve Forecast 314523269-2 (1993)

Steve Khan "THE SUITCASE" Tone Center TC4063-2 (1994)

2011-01-21 06:42

コメント(2)

木枯らしと変拍子 デイヴ・ホランド [北アメリカ]

ベキ・ムセレクを聴いて、マーヴィン・スミッティ・スミス熱が再燃しちゃいました。

一時期スミッティのドラミングに夢中になって、

スミッティが参加したアルバムを片っ端から聴いたもんです。

モンティ・アレキサンダーズ・アイヴォリー&スティールやエミリー・レムラーにクリヤ・マコトまで、

どのアルバムもスミッティが参加したことによって、ダイナミズム5割増な仕上がりとなっています。

そしてスミッティ参加作の決定盤といえば、やっぱりデイヴ・ホランド・カルテットの本作でしょう。

ファイヴ・エレメンツの親分スティーヴ・コールマンもメンツに入ってますからね。

本作がECMの紙ジャケCDで再発された時は、嬉しかったなー。

紙ジャケで出し直したって普段は手を伸ばさないんですけど、そっこー買いましたもん。

リーダーのデイヴ・ホランドお得意の変拍子ジャズを、ばっちりと楽しめるアルバムです。

1曲目の11拍子、2曲目の5拍子、ラストの9拍子と、

変拍子を変拍子と感じさせないまろやかな演奏ぶりは、

スミッティのドラミングによるところが大きいですね。

ウッドブロックやカウベルを組み合わせたパーカッション的なプレイも、随所で披露しています。

スティーヴ・コールマンのふわふわとしたアブストラクトなソロも冴えてますけど、

コールマン以上に好演しているのが、ケヴィン・ユーバンクスのギター。

集中力のあるキレのいいソロばかりでなく、ビル・フリゼールのような巧みなバッキングも聞かせ、

ぼくはこのアルバムで初めて、ユーバンクスの実力を知りました。

コールマンとユーバンクスの体温の異なるソロを、自在に編み上げていくスミッティのドラミングは、

木枯らしの吹くこの季節によく似合います。

Dave Holland Quartet "EXTENSIONS" ECM 177 5842 (1990)

2011-01-19 06:45

コメント(0)

デビュー作はワールド・サーキット ベキ・ムセレク [南部アフリカ]

久しぶりにジャズ・ピアノが聴きたくなって、

ベキ・ムセレクの“CELEBRATION” に手が伸びました。

ベキがこのデビュー作をリリースした92年頃のイギリスのジャズ・シーンは、

なかなか活気がありましたね。

当時の一番人気といえば、サックス奏者のコートニー・パインでしたけど、

コートニーってヒップ・ホップやドラムンベースを取り入れても、

どこかスクエアな感じがありありで、

ぼくはもっぱら新人のスティーヴ・ウィリアムスンに肩入れしてました。

特に夢中になったのが、M-BASEのコンセプトを取り入れたセカンドの“RHYME TIME” 。

スティーヴ・コールマン&ファイヴ・エレメンツに入れ込んでたので、

まさにツボなアルバムでした。

そしてベキの“CELEBRATION” を手に取ったのも、ファイヴ・エレメンツのドラマー、

マーヴィン・スミッティ・スミスが参加していたからだったと記憶しています。

ただしベキのアルバムはM-BASEではなく、伝統的なジャズだったんですが、

スピリチュアルな1曲目から、

ベキ独自の個性が際立っていて、いっぺんでトリコになりました。

このアルバムには、コートニー・パインやスティーヴ・ウィリアムスンが

ゲストでそれぞれ1曲ずつ参加しています。

ベキが南ア出身のピアニストであることは、このアルバムを手に入れたあとに知りましたが、

ベキの書くメロディーには南アらしい雄大さがあって、

そんなところもぼく好みなのでした。

ベスト・トラックは、ドラマティックな曲想の“Angola”。

マーヴィン・スミッティ・スミスのポリリズミカルなドラムスが

猛烈なスピード感で煽り立て、ベキの流麗なソロと相乗効果をもたらし、

それは見事な演奏を聞かせてくれます。

ブルーノートを意識したようなタイポグラフィが印象的なCDジャケですが、

このアルバムのレーベルは、なんとワールド・サーキットなんですね。

ワールド・ミュージック・レーベルとしては

異色のジャズ・アルバムといったところでしょうか。

ニック・ゴールドもエグゼクティヴ・プロデューサーとしてクレジットされています。

Bheki Mseleku "CELEBRATION" World Circuit WCD028 (1992)

2011-01-17 06:47

コメント(1)

お悔やみ シキル・アインデ・バリスター [西アフリカ]

ナイジェリアの巨星堕つ。

フジの創始者シキル・アインデ・バリスターが昨年の12月16日、

ロンドンの病院で心不全のため他界されました。享年62。

シキルはここ3年ほど糖尿病の合併症に苦しんでいて、

ナイジェリア、インド、ドイツ、イギリスの病院を転々としていたようです。

昨年8月にも一度死亡説が出回ったことがあり、

その時はシキルの息子のバリー・ショウキーことラシード・アデワレ・バログンが

否定する声明を発表しましたが、今度ばかりはデマでありませんでした。

21世紀に入ってから、シキルはお世辞にも好調とはいえないアルバムが続いていましたが、

08年の“IMAGE & GRATITUDE” は、久しぶりに目の覚めるような快心のアルバムでした。

いつになく力みのとれたヴォーカルで抑制の効いたメリスマを駆使し、

バック陣の好演もあいまってシキルの底力を見せつけていただけに、

あのアルバムが遺作となってしまったとは、残念でなりません。

ぼくが初めてシキルを知ったのは83年、

最初に聴いたのが“E SINMI RASCALITY”(82)でした。

パーカッション・アンサンブルのどす黒いヘヴィーなビートにのる、

のた打ち回るようなシキルのヴォーカルに、いっぺんで金縛りとなってしまいました。

シキルの諸作の中では、“E SINMI RASCALITY” はそれほどの傑作ではありませんでしたが、

それでも最初聴いた時の衝撃は、相当なものがありました。

当時はサニー・アデがイギリスのアイランドと契約して世界的なブームとなり、

ジュジュばかりでなく、さまざまなヨルバ・ミュージックを

大量輸入されたナイジェリア盤によって知ることができました。

ぼくはサニー・アデなどのジュジュよりも、

シキル・アインデ・バリスターのフジやアインラ・オモウラのアパラといった、

いっさいの西洋楽器を使わずに、パーカッションのみのバックで歌われる

イスラーム系のヨルバ・ミュージックに夢中になりました。

当時アインラ・オモウラはすでに故人となっていましたが、

シキルは年3~4枚のアルバムをリリースする絶頂期で、

次々と送られてくる新作を、どきどきしながら聴いていたものです。

歴史の古いジュジュと違って、フジはシキルが生み出した音楽であり、

アフロビートを生んだフェラ・クティ同様、シキルはナイジェリア音楽の偉大なクリエイターでした。

国際的にみれば、シキルの知名度はフェラ・クティの十分の一もないでしょうが、

ナイジェリアのポピュラー音楽史において、

シキル・アインデ・バリスターがフェラ・クティと肩を並べる人物であったことは、

ぜひ記憶にとどめていただきたいと思います。

富士山の写真を見て、みずからの音楽にフジと命名したシキル。

日本でライヴをお披露目することはかないませんでしたが、

一度お忍びで来日した時、富士山を見れたのはせめてもの慰めでした。

できれば富士山の眺望の良い場所に、シキルの墓標を建ててあげたい。

そんなことを思うのはぼくだけでしょうか。

【参考アーカイヴ】

シキル・アインデ・バリスターのCD 【アフリカン・ソングス時代(1970s)】

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2010-06-25

シキル・アインデ・バリスターのCD 【シキ・オルヨレ時代(1978~1996)】

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2010-06-27

シキル・アインデ・バリスターのCD 【バリー・ブラック・ミュージック時代(1998~)】

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2010-06-29

"IMAGE & GRATITUDE" Barry Black Music no number (2008)

2011-01-15 00:07

コメント(4)

ファドの冬 カルロス・ラモス [南ヨーロッパ]

冬になるとファドを聴きたくなります。

寒い季節にならないと、ポルトガル・ギターのキンとした響きに身を浸す気分にならないというか、

逆に考えてみると、夏にファドを聴いたことなんて、これまで一度もないかも。

で、ファドを聴くにはいい季節となったわけですが、

久しぶりに手が伸びたのは、男性ファディスタのカルロス・ラモス。

この人のファドはロマンティックで、あったかいんです。

ゴリゴリとこぶしを回すようなタイプとはぜんぜん違い、

ソフトな声で、包み込むような歌に味わいのある人です。

マリア・テレーザ・デ・ノローニャが好きな人なら、

カルロス・ラモスもぜったい好きになると思いますよ。

カルロス・ラモスは07年リスボン生まれ、

44年にアマリア・ロドリゲスのライヴ盤で有名なファド・ハウス、カフェ・ルーゾでデビューしました。

もともとは歌手でなくポルトガル・ギタリストで、ベルタ・カルドーゾの伴奏を務めていたそうです。

二十歳を越えた頃から、ポルトガル・ギターを弾きながら歌ったところ大評判となり、

一躍有名なファディスタになったんだそうです。

カルロス・ラモスのオリジナル・アルバムでCD化されているものは、

ぼくが知る限り3タイトルありますけれど、一番好きなのが59年作の“EVENING IN LISBON”。

タイトルがなんで英語なのかはわかりませんが、

カルロスらしい心あたたまるファドが堪能できる作品です。

セカンド・ギタリストを入れず、ギターとポルトガル・ギター2台だけのシンプルな伴奏が

いっそう弦の響きを美しく際立たせていて、カルロスの歌唱を引き立てます。

Carlos Ramos "EVENING IN LISBON" iPlay IPV1448-2 (1959)

2011-01-13 06:46

コメント(0)

ミックスが命 デヴィッド・T・ウォーカー [北アメリカ]

デヴィッド・T・ウォーカーの新作の評判がよく、

ほんとぉ?などと疑りつつ試聴してみたら、1曲目の短いギター・ソロではやノックアウト。

70年代の頃に惚れ込んでいたデヴィッド・Tのギター・サウンドが蘇っていて、シビれました。

80年代に聴いた日本制作盤の録音のショボさににがっかりして、

その後のリーダー作も聴かずじまいだったので、

70年代のオード時代をホウフツとさせるこの新作には、嬉しくなりましたね。

このアルバムのキモは、1にも2にもミックスの良さにあります。

オブリガードで組み立てるソロが特徴のデヴィッドのギターは、

サウンド・メイキング次第で生きもするし、殺されもしてしまいます。

奥行きを持たせたサウンドに、ギターがしっくりとブレンドされていて、理想的なミックスです。

生のストリングスにハープも使った贅沢なレコーディングをしていながら、

あえてストリングスを後ろに引っ込ませ、抑え目にしたのも大正解。

タッチの強弱によるニュアンスが命といえる、デヴィッドのギターの魅力を、

最大限に引き出したミックスとなりました。

デヴィッドのギターは<歌う>というより、

<言葉をしゃべっている>ニュアンスに近いものがあります。

ハンマリング・オンとプリング・オフを繰り返すタッチは、ある意味饒舌ともいえながら、

無駄な音をいっさい出さないところが、この人のスゴイところ。

メジャー・セブンスやマイナー・ナインスのスケールによるメロウなフレイジングに、

うっかりするとゆったりと弾いているように聞こえますが、

切り込んでくるスピード感は、スリリングそのものです。

この新作であらためて感心したのは、デヴィッドのギターが、

70年代のオード時代よりうまくなっていること。

デヴィッドって、きっと練習の鬼に違いありませんね。

左手のフィンガリングと右手のピッキングのバランスを、これほどきっちり保てるのは、

日頃の鍛錬がなければとてもできないはずです。

オブリガードで聞かせるタイプのギタリストは、

ヴェテランになるほど手癖で弾くようになりがちですけど、

デヴィッドのフレージングにクリシェがないのには、感心させられます。

それどころか、今作ではデヴィッドには珍しくディストージョンを使ったりして、

その姿勢はあくまでもチャレンジング。

デヴィッドがこれほど現役感たっぷりに今も音楽に取り組んでいるのなら、

一昨年、昨年と行われたマリーナ・ショウ の“WHO IS THIS BITCH, ANYWAY?”

リユニオン・ツアーも観に行けばよかったと、少し後悔してしまいました。

懐古的な企画にはすぐ背を向けてしまう性分なので、けっこう損をしてるかもなあ。

ゲストにマリーナ・ショウを迎えた新作を聴きながら、ちょっとそんなことも思ってしまいました。

David T. Walker 『FOR ALL TIME』 DCT XQJS1002 (2010)

2011-01-11 06:45

コメント(4)

ルンバ・コンゴレーズの知られざるオルケストル オルケストル・コンチネンタル [中部アフリカ]

新年の聴き初めをルンバ・ロックで迎えたら、

元日早々ルンバ・コンゴレーズ専門店のバオバブから、新入荷のお知らせメールが届きました。

「こらまた奇遇な」とひとりごちながらカタログをチェックしてみると、

以前品切れで涙をのんだオルケストル・コンチネンタルが再入荷しているじゃないですか。

わーい、やったあー。これはぼくにとっては嬉しいお年玉。う~ん、今年はいいことありそう。

オルケストル・コンチネンタルは、ドクトゥール・ニコ率いるアフリカン・フィエスタ・スキサの

シンガーだったジョスキーが中心になって結成したバンド。

のちにジョスキーとともにTPOK・ジャズに移籍したシンガーのウタ・マイや、

ギタリストのボポールも在籍していたとはいえ、

このオルケストルの存在を知っている人は、マニアくらいのもんでしょうね。

71年から74年頃までのごく短い期間しか活動しなかったため録音が少なく、

ソノ・ディスクのコンピレーションCD2枚(36513, 36534)に

3曲ずつ収録されていたのしか知らなかったので、

単独復刻の10曲入りフル・アルバムが出ていることを知った時は、びっくりでした。

あらためて聴いてみると、

ルンバ・コンゴレーズの群雄割拠時代ならではのオルケストルという感を強くします。

フランコ、ロシュロー、ドクトゥール・ニコといった大物の陰で、

実力あるメンバーたちが集合離散を繰り返しながら、シーンを熱くしていたんですねえ。

ヴォーカル・ハーモニーは甘くとろけるオールド・ファッションなスタイルを保っていながら、

ホーン・セクションはソウルフルで、濁ったトーンを吹き鳴らすテナー・サックスや、

歯切れのよいアルト・サックスのソロが飛び出します。

きびきびとした硬い音色を響かすギターもバンド全体をきりっと引き締めていて、

ルンバ・コンゴレーズの良き時代のサウンドを堪能することができます。

一部の曲では、明らかにジェームズ・ブラウンの影響と思われるホーンのリフも飛び出し、

スウィートなコーラス・ハーモニーとファンキーなサウンドが折衷する

アンサンブルの妙味にも耳を奪われます。

録音当時を考えると、新世代の登場でルンバ・ロックへとなだれ込んでいった時期でもあり、

ホーン・セクションを抱えたルンバ・コンゴレーズ世代のバンドが、

時代遅れとなりつつあった時代とも重なっていました。

こうした録音は、旧世代なりに新しいサウンドへの対応を模索した跡だったのかもしれません。

マニア向けの一枚とはいえ、当時の歴史を深掘りしたいファンには、

あれこれと考えさせられるところの多い、格好のアルバムなのでした。

Orchestre Continental "LES GRANDS SUCCÈS DE L’ORCHESTRE CONTINENTAL" Edition Kaluila KLO174

2011-01-09 00:11

コメント(4)

エチオ・ジャズのニュー・カマー インペリアル・タイガー・オーケストラ [西・中央ヨーロッパ]

ばりぶり、ばりぶり、ぶりぶりぶりぶり、びひゃーーーーーー。

妖しいオリエンタル調メロディーにのせて、咆哮するバリトン・サックス。

ドイツのウォイマ・コレクティヴに続く、非エチオピア人によるエチオ・ジャズ・バンドが登場しましたよ。

今度はスイス、ジュネーブで活動するというバンドのデビュー作です。

エチオ・ジャズ、ほんとにきてますねぇ。

メンバーはバリトン・サックス、トランペット、キーボード、ベース、ドラムス、パーカッションの6人組。

ウォイマ・コレクティヴは自作曲が中心でしたけど、

こちらはすべてメイド・イン・エチオピアのレパートリーで、

ムルケン・メレセ、マハムード・アハメッド、アボネシュ・アーデノウ、ゲタチュウ・メクリヤ、

ムラトゥ・アスタトゥケといった、名だたるエチオピア人アーティストの曲を取り上げています。

さらに、09年の5月にアディス・アベバで演奏した時のライヴ2曲も収録。

エチオピーク・シリーズのプロデューサー、フランシス・ファルセトに招かれたのだそうです。

このバンドがユニークなのは、タイの弦楽器ピンを使っているところ。

アルバム冒頭、いきなりピンのソロから始まり、

モーラムでも始まるのかと思うようなイントロには面食らいました。

エチオ・ジャズにピンとは、なんとまた面妖な。

ところが、これがエチオピアのメロディーとよくハマるのだから、いとをかし。

ちなみに、ピンを弾いているのはベーシスト。タイのイサーンにでも行ってたんでしょうかね。

なかなか一筋縄ではいかないメンバーが揃っているようです。

すでにこのバンドはフランス、オランダなどヨーロッパ各地でライヴを行うほか、

昨年の秋にはケープタウン、ジョハネスバーグ、ダーバン、ハラレ、マプトなど

南部アフリカをツアーしたとのこと。

渋さ知らズや梅津さんが好きな人にも、ぜひ聞かせたい実力バンドです。

Imperial Tiger Orchestra "ADDIS ABEBA" Mental Groove/Absinthe Music AMMGITO1 (2010)

2011-01-07 06:39

コメント(0)

ユッスーの出発点 スター・バンド・ド・ダカール [西アフリカ]

2010年のアフリカン・ポップスの復刻作を見渡してみると、

意義のあるリイシューが一番多く出たのは、セネガルだったように思います。

マニア好みのリイシューは数々あれど、

それがイコール、多くのファンに聴いてもらうべきアルバムとは限りませんからね。

ユッスー・ンドゥールのエトワール・ド・ダカールやスター・ナンバー・ワン・ド・ダカールは、

かつてリイシューされたCDが廃盤となって久しく、

新しいアフリカ音楽ファンにとっては、待望もしくはオドロキの新発見だったはず。

古手のファンにとっても、充実した解説やリマスターによる音質改善で、

既出CDとの曲のダブリを考えても、手に取らずにはおれませんでしたよね。

さて、そんなセネガルのポピュラー音楽黎明期を飾る、

代表的なバンドのリイシューが相次いだ年だったわけですが、

暮れにはさらに、スター・バンド・ド・ダカールとシュペール・ジャモノのリイシューが出て、

もう完璧にやられてしまいました。

なかでも手放しに嬉しかったのが、スター・バンドのリイシュー作。

かつてオランダのダカール・サウンドから出ていたスター・バンドの2枚のリイシューCDは、

60年代後半から70年代前半の、まだラテン音楽のコピーを脱していない時期のもので、

歴史的には貴重な録音とはいえ、正直あまり魅力のある演奏ではありませんでした。

スター・バンドがもっとも魅力的だったのは、75年以降のバンド末期の時代。

ヴェテラン・ミュージシャンたちがオーナーのイブラヒマ・カッセに反旗を翻し、

74年(諸説あり)に大量脱退したあと、

弱冠15歳(*)のユッスー・ンドゥールが加入してからがもっとも音楽的に輝いた時代です。

(*これまでスター・バンド加入時は16歳と、ユッスー本人も言っていたと思いますが、

本CDの解説には「16歳の誕生日を祝う前」という記述があります。本当ですかね?)

今回の編集盤は、まさにその時期の4枚のアルバムから選曲していて、

4作全曲を2CDでコンプリートCD化してくれたら、もう言うことなしでしたけど、

この時代の録音をきちんとリイシューしてくれただけで、もうズイキの涙もんです。

いずれのアルバムでも、4~6人のシンガーがフロントに立てられていますが、

ユッスーの声はすぐにそれとわかるくらい、ハイ・トーンのヴォーカルが抜きん出ています。

天才シンガーの出発点ともいえるもっとも初期の録音には、

<若い>というより<幼さ>さえ感じさせる歌いぶりが記録されていて、

その後の飛躍が保証付きのヤンチャなエネルギーの放出ぶりが、まばゆいほど。

この時期のスター・バンドは、

ラテン音楽にウォロフやマンディングなどの伝統音楽の要素を加え始め、

ンバラ誕生前夜ともいえる、魅力的な音楽性を聞かせていました。

のちにユッスーと共に活動する、

タマ奏者アッサヌ・チャムのプレイが聴けるのも、耳を引かれます。

ユッスーのファンはもちろんのこと、広くアフリカ音楽ファンにおすすめできる

アフリカン・ポップスの名アーカイヴ集です。

Star Band De Dakar "STAR 70s" Bellot/Cantos 079.A007.020

2011-01-05 06:42

コメント(0)

テナー・バンジョーの響き スティーヴィー・ダン [ブリテン諸島]

テナー・バンジョーのコロコロと硬い音が跳ね回ると、心が浮き立ってきます。

アメリカの5弦バンジョーが奏でる響きとだいぶ違うのは、

アイルランドのテナー・バンジョーが4弦のショート・スケールのうえ、

フラット・ピックを使ったストローク奏法で弾かれるためなんでしょうね。

5弦バンジョーの弾き方とはぜんぜん違い、むしろマンドリンに近い奏法です。

アイルランド音楽では脇役にすぎなかったテナー・バンジョーを、

メロディー楽器として主役の座に引き上げた立役者は、

なんといっても、フォー・メン・アンド・ア・ドッグのジェリー・オコナーですけど、

いまぼくが聴いているのは、スティーヴィー・ダンという新人のデビュー作。

全編テナー・バンジョーの演奏を押し出したインスト集となっています。

自主制作盤のようですが、これが「すこぶる」クラスのスグレモノ。

ツブ立ちの良い音と、ハギレのいいリズムが、

音楽の輪郭をキリッと引き立てていて、背筋が思わず伸びます。

なんら奇をてらったところのない、オーソドックスな演奏なのに、

なんでこんなにフレッシュなんでしょうか。

1曲ごとに楽器編成を組み替え、ピアノやキーボードを使ったり、

ベース(なぜかクレジットにはない)を使ったりと、構成もよく考えられています。

新しい年を迎えるのにぴったりな、

思わず深呼吸したくなる、すがすがしいアルバムです。

Stevie Dunne "ABOUT TIME : TRADITIONAL IRISH MUSIC ON TENOR BANJO" Stevie Dunne SDB20101 (2010)

2011-01-03 00:14

コメント(0)

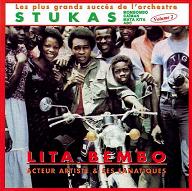

ルンバ・ロックで謹賀新年 ストゥーカス [中部アフリカ]

あけましておめでとうございます。

新年は明るく、楽しく、元気よく、迎えたいもの。

今年は何がいいかなぁと、あれこれ迷いましたが

2011年の聴き初めはストゥーカスにしました。

ストゥーカスといえば、ルンバ・コンゴレーズ世代の予定調和をうち破った

ルンバ・ロックのなかでも、とりわけ型破りな激しさで知られるバンド。

サイレンが飛び出すわ、リヴァーブを深くかけたヴォーカルが暴れ回るわで、

その奇想天外さに耳を奪われがちになりますが、

彼らが歌うメロディーの美しさや、コーラス・ハーモニーの華やかさは、

他のルンバ・ロック世代にない個性でした。

そんなストゥーカスの名曲満載なのが本作。

サイレンが飛び出す奇想天外な曲こそありませんけど、

意表をつく展開をみせるサウンドのアイディアの豊かさに、

溢れんばかりの若い才能がきらきらと輝いている、爽快な傑作です。

このCDの最大の聴きどころは、ラストに収められた“Gida”。

彼らが何度も取り上げている名曲ですけど、

ここで聴けるのは、ルンバ第一世代の大ヴェテラン、

カミーユ・フェルジのアコーディオンをフィーチャーしたヴァージョン。

これを至福といわず、なんといいましょう。

今年一年も、いい音楽とたくさん出会えますように。

Orchestres Stukas De Lita Bembo "LES PLUS GRANDS SUCCÈS VOLUME 2" Ngoyarto NG044

2011-01-01 00:31

コメント(4)