OKとNGのはざま ラディオラ [ブラジル]

バイーア・ロック! いんやー、キモチいい~。胸をすくじゃないの。

ブラジルからこういうイキのいい音楽がちっとも聞かれなくなっていたので、

イェーイ!と大声上げて、思わずスピーカーに向かって、コブシを振り上げちゃいましたよ。

なんだかここんところ、ブラジルの話題というと、

サンパウロやミナスのインテリ・エリートが作る、

クラシックとジャズとコンテンポラリーを組み合わせた、

小難しい音楽ばかりに注目が集まっていて、むず痒い気分だったんですよね。

なんだかさー、現代音楽とジャズを大学院で勉強しないと

演奏できないような音楽が増えちゃったよねえ。

いつからブラジルのポピュラー音楽って、そんなになっちゃったんだっけか。

だもんで、そんなアーティフィシャルな音楽を蹴散らすような、

このバンドのエネルギーに、一発でヤラれてしまったんでした。

ドラムスの暴れっぷりも、爽快そのものなら、

レコードをごきゅごきゅとコスりまくるスクラッチも、

いてこませー、みたいなエネルギーが溢れんばかりで、キモチいいったらありゃしません。

バイーア帰りの方が買ってきた、サルバドールのインディ・バンドのアルバム。

7人組のファンク・ロック・バンドで、実に吹っ切れたサウンドを聞かせてくれます。

一聴、力だけで押しまくる剛腕なバンドかと思いきや、

ヘッド・アレンジと思われるホーン・セクションの使い方はこなれているし、

ロックやファンクと同等に、

サンバやバイオーンがバンドのサウンド・カラーに染みこんでいます。

アイディア豊かなサウンドもアタマで作った感がなく、

しっかりと肉体感を滲みだしているところが、このバンドの良さですね。

で、ここまでの話は白いジャケットの06年デビュー作の話で、

カラフルなデザインの12年の3作目を聴いたら、女性ヴォーカリストが加わり、

がらっと音楽性が変わっているのでした。

こちらはデビュー作のようなストレートなファンク・ロック・サウンドは影を潜め、

実験性の高い、といってもポップなサウンドで、さまざまなアイディアをぶちこんだ、

エクスペリメンタル・ロックへと変貌しています。

なるほどね。

ぼくの嗜好を熟知してくれているエル・スールの原田さんが、

「かなりロックですよ?(大丈夫ですか)」と、心配してくださったのも、ナットク。

でも、大丈夫でありました。というか、もろにぼく好み。

う~ん、どういうロックならOKで、どういうロックだとNGなんだろ。

実験的な音楽ということでも、エルメートとかウアクチはまったくダメなくせに、

なんでこれはOKなのか、自分でもよくわからん。

わからんのですが、スタジオに入って、メンバーがわいわい言い合いながら、

サウンドを作っているような感じがいいじゃないですか。

少なくとも、譜面とにらめっこしてる感はないよね。

データをやりとりして作るんじゃなくて、

スタジオで顔を揃え、せーので演奏している感じ。

エンタテイメントの精神を忘れず、自家中毒に陥らないのは当然として、

芸術的すぎないこと、ユーモアがあることも大事かな。

演奏に肉体感が宿る音楽の作り方に、カギはあるのかも。

Radiola "DOIS DE FEVEREIRO" Radiola RAD0001 (2006)

Radiola "TEMPO SEM NOME" Radiola no number (2012)

2017-04-29 00:00

コメント(2)

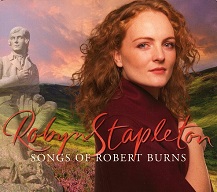

真面目なシンギング ロビン・ステイプルトン [ブリテン諸島]

ロバート・バーンズの歌ほど知られている、スコットランドの詩人はいないでしょうね。

たとえその名前を知らなくても、

「蛍の光」や「故郷の空」を聞いたことない人はいないでしょう。

その「故郷の空」“Comin' Through The Rye” で始まり、

「蛍の光」“Auid Lng Syne” で締めくくられるロビン・ステイプルトンの2作目は、

ロバート・バーンズ曲集となっています。

「故郷の空」を聴くと、どうしてもザ・ドリフターズの「誰かさんと誰かさん」を

思い出してしまう世代なんですが、

なかにし礼がコミック・ソングに仕立てたあのHな歌詞は、

じっさいバーンズが書いた元歌に近い雰囲気がありました。

そもそもこの曲を、明治時代に教育的な唱歌にしたのが

間違いというか無理筋だったわけで、

いまでも英語圏では、この曲は春歌として扱われていると聞きます。

その“Comin' Through The Rye” も“Auid Lng Syne” も、

ロビンが歌うと、スコットランドらしい清廉な空気感が溢れ出しますね。

ロビンの節回しには、独特の格調の高さがあります。

持って生まれた気品というべきか、ちょっと人を寄せ付けないところもあって、

親しみのあるタイプとはいえないかもしれません。

いつも真面目で、真摯な態度がカタブツと敬遠されてしまう損な性格。

そんなイメージのある歌手ですけれど、ぼくは好きなんだな、こういうタイプ。

ロック的な感性とは真逆のタイプですね。

前作15年のデビュー作でも、きりっとしたシンギングを聞かせていて、

ピアノのみの伴奏や無伴奏歌など、裸に近い歌いぶりに、

この人の真面目さが美しく昇華しているようで、とても気に入っていたんですが、

2作目でもそんなロビンの伝統歌に対する意識の高さがうかがえる秀作に仕上がっています。

Robyn Stapleton "SONGS OF ROBERT BURNS" Laverock LAVE002CD (2017)

Robyn Stapleton "FICKLE FORTUNE" Laverock LAVE001CD (2015)

2017-04-27 00:00

コメント(0)

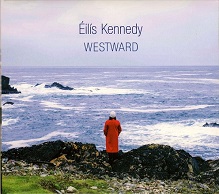

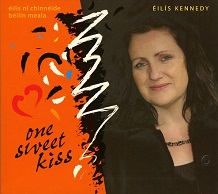

日本人好みのアイリッシュ・フォーク アイリス・ケネディ [ブリテン諸島]

胸の奥に、ぽっとロウソクの炎が灯るような、そんな感じ。

アイリス・ケネディの声を聴くと、必ず蘇るその感覚。

ほんのりとした人肌のぬくもりが伝わるアイリスの声が、好きです。

さりげなく、さりげなく歌うその抑制の利いた歌唱は、

身体の芯にじんわりと染みこんでいくのを感じます。

アイリッシュ・フォーク・シンガー、アイリス・ケネディの3作目。

2作目から12年ぶりとは、またずいぶん間が空いたもんですねえ。

その間に、ポーリン・スキャンロンとのデュオ、

ルミエールのアルバムが2作出たもんなあ。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-11-19

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-04-12

実はつい最近、アイリスの01年デビュー作を棚から取り出して、

聴き直していたところだったんです。

というのは、無印良品で出しているCDシリーズ『BGM』のラインナップの中に、

このデビュー作が選ばれていることを知り、嬉しくなっちゃったんですよ。

それでしばらく聴いていなかったのを思い出し、取り出したというわけ。

あらためて聴いても、このデビュー作、名作だとしみじみ思いましたね。

70年代のイギリスのフォーク・リヴァイヴァルを通過したコンテンポラリー・サウンドで、

チェロ、クラリネットといった楽器を効果的に使ったサウンドの組み立て方が鮮やか。

繊細なプロダクションがアイリスの温かな声を包み込み、

哀感のあるメロディを引き立てています。

自主制作で出された本作は、無印良品シリーズ以前にも日本盤でリリースされていて、

アイリスは日本人好みのシンガーといえるのかもしれません。

本国でも評判になったのか、ジャケットを変えて再発されていますけれど、

この写真のヴァージョンがオリジナル。

05年の2作目もデビュー作に劣らぬ、胸に沁みるアルバムでした。

デビュー作から今回の3作目まで一貫して自主制作と、

頑固なまでにみずからの音楽を大切にしているのがうかがわれます。

Éilís Kennedy "WESTWARD" Éilís Kennedy no number (2016)

Éilís Kennedy "TIME TO SAIL" Éilís Kennedy no number (2001)

Éilís Kennedy "ONE SWEET KISS" Éilís Kennedy no number (2005)

2017-04-25 00:00

コメント(0)

オールド・スクール・ヴォーカル+ヒップ・ホップ・ソウル アリ・テナント [北アメリカ]

ふた月近く、折にふれ聴いてたけど、そろそろ棚にしまう頃合いかと、

デジパックのケースにCDを戻した、UKシンガー、アリ・テナントの新作。

そういえば、これもここでは取り上げていなかったっけ。

思えば最近、R&Bの新作を、ちっとも記事にしてませんね。

愛聴したアルバムはけっこうあるんだけど、

アフリカ、ブラジル、カリブ、アジアがとにかく大豊作なもんで、

とてもR&Bまで手が回りません。

去年の秋から暮まで聴き倒したアフター7も、結局書かなかったしなあ。

うん、でも、この人はちょっと書き残しておこう。

たまたま聴いたサンプルで、「おお、すごい歌えるな、この人」とびっくりしたんでした。

狂おしく歌い上げる粘っこい歌唱スタイルは、

イマドキのR&Bシンガーらしからぬ、ディープな感触がありますよね。

『ミュージック・マガジン』4月号の鈴木啓志さんの記事を読むまで、

このアリ・テナントが98年の名作“Crucial” のアリと同一人物だとは、まったく気づかず。

どうりで上手いわけだわ。

なんとあの傑作以来19年ぶりのアルバムだそうで、

ヴォーカル・トレーナーをやったり、曲を提供したりと、ずっと裏方に回っていたのだそう。

そんな裏方で磨いたスキルを発揮した、

大ネタ使いのヒップ・ホップ色強いキャッチーなトラックが多くて、

オープニングから「おお、ルーサーだ」、続くステッパーは「R・ケリーじゃん」、

タイトル曲は「まるでジャヒームみたい」と、突っ込みどころ満載の

華やかなダンス・トラックが並びます。

曲調やサウンドこそ、いろいろな人を連想させるものの、

本人の歌いぶりはというと、その誰とも似ていなくて、

鈴木さんが「現在のR&Bの文脈に照らし合わせてみれば、

こうしたタイプのシンガーは全く残ってない」というのも、ナットクです。

感情を押し殺すことなどできない、激情型の歌いっぷりが胸をすく

オールド・スクールなヴォーカル・スタイルが、

ヒップ・ホップ・ソウルに調和した得難いアルバムです。

Ali Tennant "GET LOVED" Seven Ibs Entertainment no number (2017)

2017-04-23 00:00

コメント(0)

アメリカのバブル時代のトーチ・シンガー リー・モース [北アメリカ]

リー・モースだなんて、いまどきその名前が話題にのぼることじたいめったにない、

狂騒のアメリカ20年代に人気を博したトーチ・シンガーですけれど、

最近立て続けにその名を目にすることがあって、

これは、なんか呼ばれているとしか思えませんね。

そんなわけで、久しぶりに棚からリー・モースの復刻CDを取り出して、

またその歌声を堪能したりしてたんですが、

最初のきっかけは、相互リンクさせていただいているオギテツさんのブログでした。

2月にアップされた記事に、リー・モースのユーモラスな歌詞が紹介されていて、

嬉しくなって、思わずコメントを付けてしまったんですよね。

そして2度目が、エル・スールの新入荷に載った、

アシェラト・レコーズから出たリー・モースの復刻LP。

このレーベル、最近ちょくちょく目にするようになりましたけれど、

リー・モースも出していたんですね。レコード番号が1盤ということは、

このレーベルの第1弾だったのか。知らなかったなあ。

アシェラト・レコーズは、パームワインのクマシ・トリオの28年録音、

ナイジェリアのドミンゴ・ジュスタスの28年録音、

カリプソのローリング・ライオンの30年代録音、

20~30年代ハワイ音楽のコンピレを、LPのみで復刻しているレーベル。

CDがすでに廃盤だからとはいえ、曲数も少なく、初復刻があるでなし、

わざわざLPのみで復刻するという意義が、どうにも図りかねるんですよね。

リー・モースのLPに収録された12曲も、

手元にあるジャスミン盤CD(全50曲収録)にすべて収録。

リー・モースは、昔からずいぶんLP化・CD化されてきた人なので、

今わざわざこれをLPで出す意味がわからん。

最近、こういうLPしか出さないコレクター・レーベルがずいぶん増えてますよねえ。

当方フツーのCD愛好者で、アナログを愛するような通人ではないため、

初復刻や未CD化音源をLPオンリーで復刻する、プラネット・イルンガや

サヘル・サウンズみたいなレーベルは、ほんとヤな感じがしてるんですけど、

既発音源ばかりのミシシッピやこのアシェラトは、安心して(?)スルーできます。

ところで、肝心のリー・モースについてなんですが、

大衆消費社会の時代が到来したアメリカの狂騒の時代の20年代前半に、

ミュージカル女優として人気を博した人であります。

ヘレン・モーガンやルース・エッティングと並ぶ、

アメリカ・バブルの時代に栄華を誇ったトーチ・シンガーのひとりです。

トーチ・シンガーというと、甘ったるいカマトト声で歌う歌手というイメージがあり、

じっさいその通りでもあるんですけれど、

リー・モースの声は低く、ブルージーな味わいもあって、ぼく好みなんでありました。

リーのユニークなのは、この時代でオリジナル曲を歌う

シンガー・ソングライターだったことです。

しかも彼女のバックを務めたのは、ベニー・グッドマン、レッド・ニコルス、

トミー&ジミー・ドーシー兄弟、エディ・ラングといった名手揃いで、

それがいまなお復刻され、聴き継がれている理由でもありますね。

ジャネット・クラインを聴いて、ビリー・ホリデイ登場前のジャズ・シンガーに

興味を覚えた人や、ジャズ・ソング歌手の川畑文子や周璇なんかも聴く人なら、

ど真ん中の人だと思いますけれど、そういう人なら、とっくに聴いてるか。

まあ、今となっては、好事家向けの、知る人ぞ知る存在になっちゃったのかな。

だから、今その名を聞けば、

「お! リー・モース。お好きなんですか? いいですよねぇ。」

などと、やにさがっちゃうわけです。

Lee Morse "ECHOES OF A SONGBIRD" Jasmine JASCD646

2017-04-21 00:00

コメント(0)

アフリカン・ファンファーレ エヨンレ・ブラス・バンド [西アフリカ]

ベニンにはブラス・バンドの伝統が残っているんでしょうか。

ガンベ・ブラス・バンドに続く新しいブラス・バンドの存在を知りました。

5管を擁する8人編成のバンドで、メンバーの5人がアワンジヌという同じ姓なので、

ファミリー・バンドなのかもしれません。

「エヨンレ」というのは、「喜ぼう」という意味のヨルバ語だそうですけど、

吹奏楽で演奏される賛美歌に“Let Us Rejoice” という曲があるので、

そこから取った名前なんじゃないでしょうか。

冒頭からヴードゥーのベルが叩かれて、おおっと引き込まれます。

ガンベ・ブラス・バンドの新作でも、ヴードゥーの伝統リズムが生かされていましたけれど、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-07-13

エヨンレ・ブラス・バンドもヴードゥーをバックグラウンドとしているようです。

ヨルバのトーキング・ドラムが使われているところも、個人的には嬉しいところ。

伝統的なコーラスなど、随所でアフリカのブラス・バンドらしいサウンドが楽しめ、

フェラ・クティの“Water No Get Enemy” をカヴァーしているのも、

アフリカン・ポップス・ファンには嬉しい選曲なんですが、

そんななかで、ブラッサンスやゲーンズブールの曲をカヴァーしているのが変わり種。

ラストでは、フランスのミクスチャー・バンド、

レ・オグル(ゾグル)・ド・バルバックの曲をカヴァーしていて、

本作もバルバックのレーベルからリリースされているとおり、両者の関係は深いようです。

じっさい、14年のバルバック結成20周年ツアーに同行したり、

フランスの音楽祭で人気を集めてるようで、

本作もかなりフランスのリスナーを意識したアルバムとなっているんですね。

“African Brass Music” では、

タイトルとは裏腹に、きれいなクイーンズ・イングリッシュで歌う

西洋風ブラス・バンドの演奏になっていて、

ヴードゥーから洗練されたブラス・サウンドまで、

かなり振り幅の大きい音楽性を持っていることがわかります。

すっかり感心して、ミュージック・マガジン編集部に、

本作を取り上げた輸入盤紹介の原稿を送ったところ、

本作の前にもう1枚アルバムがリリースされていることが判明。

原稿の最後を「ヨソ行きでない演奏も聴いてみたい」と結んだばかりなので、

こりゃ早速聴かねばと、オーダーしました。

届いた11年作は、まさしくヨソ行きでない、

本国ベニンで演奏している普段着姿の演奏ぶりが楽しめます。

腹にずんずんくる大太鼓のビートに、

厚みのあるブラス・サウンドがキモチいいったらありません。

冒頭からベル・パターンのカン高い響きが鳴り渡り、

ヴードゥーをルーツとするのだろうと思われる、

ベニンの多様な伝統リズムが生かされています。

ブラス抜きでベルほかの打楽器のみで、コーラスがコール・アンド・レスポンスしたり、

アフリカ色濃厚なサウンドで、シャンソンなどフランス人向けの選曲もなく、

ぼくはこの11年作の方が好みかな。

Eyo'nlé Brass Band "EMPREINTE DU PÈRE" Irfan Le Label EYO002 (2015)

Eyo'nle Brass Band "AFRICA NIGHT" Irfan Le Label EYO001 (2011)

2017-04-19 00:00

コメント(0)

バラフォンが呼ぶマンデ・グルーヴ ソリ・ジャバテ [西アフリカ]

うひゃー、このスピード感、爽快ですねえ。

ギネア、コナクリ出身のバラフォン奏者ソリ・ジャバテのアルバム。

その名からグリオ出身であることはわかりますが、

現在はフランスのリヨンを拠点に、

自分のグループ、ワマリを率いて活動している人だそうです。

バラフォンのアルバムというと、

ここ最近では、カナゾエ・オルケストラにゾッコンになりましたけど、

ソリ・ジャバテの方は、いかにもマンデらしい歌声を聞かせてくれる女性コーラスを従え、

ひさしぶりにマンデ・ポップらしいマンデ・ポップを味わえます。

アレンジもカナゾエほどキメキメではなく、もっと大らかなグルーヴで、

スピード感とキレまくるリズム感が、なんとも爽やかです。

グリオ直系の素晴らしいノドを聞かせる女性歌手マリアム・カンテも聴きものなら、

「プチ・アダマ」ことアダマ・ジャラのエレクトリック・ギターのソロは、

フレーズも音色もこれぞマンデ・ギターといった鳴りで、ジンときちゃいました。

クレジットされたバンド・メンバーの名前から察するに、

サックス、トロンボーン、鍵盤がヨーロッパ人のようですね。

ソリ・ジャバテは82年生まれで、

ギネアのポピュラー音楽史に残る名サックス奏者

モモ・ワンデル・スマーのバンドで00~03年演奏していたといいます。

ひさしぶりに聴くマンデ・ポップの快作、バラフォン好きの人も必聴です。

Sory Diabate "WALI" Studio Nomade Productions SNP2014-SD01/1 (2014)

2017-04-17 00:00

コメント(0)

ソンの美意識を宿す声 セプテート・ソン・エンテーロ [カリブ海]

ぽかぽかとした春の陽気に、ソンが聴きたくなって、

いくつかみつくろって買ったうちの1枚。

新作と思いきや、どれもこれも10年以上前の旧作で、

どんだけキューバのチェックを怠っていたのかと、反省しきり。

それにしても、ジャケットのなんたるやる気のなさ。

テキトーなデザイン、ここに極まれりで、ほんと、売る気があるんですかね。

ラテンはこの手のダメダメ・ジャケが昔から多くって、

ところが、なかには名作があったりするから侮れないんです。

ミゲリート・クニーのルンバ盤のボンゴ・ジャケットとか。

で、今回買った中でも、一番期待できなかったとゆーか、

こんなのに金払うのヤだなと思いつつ買ったアルバムなんですけど、

それが大当たりなんだから、ラテンはやっぱりわからん。

今回買ったソンのグループは、どれも初耳のグループばかりで、予備知識ゼロ。

あらためて、セプテート・ソン・エンテーロを調べてみたら、

キューバ中部カマグエイを拠点に活躍するグループとのこと。

このグループのフェイスブックがあったので、バイオを読んでみると、

93年結成で、本作は3作目とあります。

トレスにトランペット一丁を配した標準編成のセプテートで、

伝統スタイルのソンを聞かせる、まっことオーセンティックなグループなんですけど、

その演奏のみずみずしさ、フレッシュなリズム感に、心が浮き立ちます。

昔のままのソンの再生ではなく、

現代的なビート感やグルーヴをふまえて再解釈する志向は、

シエラ・マエストラが登場した時のことを思い起こさせますね。

こうしてソンの伝統は、ちゃんと継承されていくんだなあ。

なによりこのグループでマイってしまったのが、歌手のダウリン・アルダナ・ブデット。

これぞキューバといった声の持ち主で、

胸板によく共鳴する、朗々たる響きがたまりません。

う~ん、こういう野趣溢れる歌声が、キューバから聞かれなくなってしまったから、

すっとペルーにうつつを抜かしてたんですが(?)、なんだ、ちゃんといるじゃないか。

伝統ソンの美意識は、こういう声に宿っているのですね。

Septeto Son Entero "COCO PA' SU AGGO" Bis Music GBCD044 (2006)

2017-04-15 00:00

コメント(2)

発展途上のコロゴが向かう未来 キング・アイソバ、アゴンゴ [西アフリカ]

今年はアフリカでキマリですね。

次々リリースされるアフリカ音楽新作の充実ぶりに、もう眩暈がしてくるほど。

去年もイキオイがあったけれど、今年のアフリカの絶好調ぶりは、ハンパない。

ヴェテランから新人、伝統寄りからエレクトロとのコラボまで、

間口の広い音楽性のアルバムが居並ぶところは、頼もしい限りですよ。

その絶好調ぶりの中でも、近年活躍が目立つドイツのグリッタービートから、

ガーナのキング・アイソバが登場です。

「おぅ、待ってました!」とかけ声のひとつもかけたくなるじゃないですか。

“WICKED LEADRERS” で世間の瞠目を集めたアイソバのコロゴでしたけれど、

アナログのみでリリースされていた“MODERN GHANAIANS” で聞かれた

ヒップライフ風味のコロゴのように、まだまだこの音楽には、

発展途上というべき可能性が、たくさん秘められているのを感じさせましたからねえ。

そんな可能性を引き出すのに、グリッタービートはうってつけのレーベルで、

ゲストにリー・ペリーが加わるという情報も、期待を高めるものでした。

で、届いた新作なんですが、もっと大胆にモダン化したかと思いきや、

意外に慎重なプロダクションを施していて、控えめなエレクトロ・ビートが、

コロゴ本来のリズムを強化する効果的な導入の仕方をしていて、感心しきり。

伝統的なコロゴのフォーマットやリズムを損なわない

デリケイトな仕上げに好感を持ちました。

こうしたプロダクションと真逆の仕事をしてるのが、

ミニマル・テクノのマーク・エルネストゥスですね。

ここ最近マークが関わったアフリカものを聴いてみると、

テクノ/ハウスのDJあがりのプロデューサーに典型的な、

上物と下敷きの関係でサウンドを組み立てているのがわかります。

アフリカのクロス・リズムを理解しない西欧人が作るリズム・トラックは、

自分たちの文化が拠って立つ、硬直した均等なビートに終始します。

アフリカの豊かなリズム感から、

見事なまでにニュアンスを取り払った貧相なリズム・トラックを、

トライバル・ビートだの、ドープな音響だのともてはやすのは、

ほんとガマンならんのですよ。アフリカのリズムをナメんじゃない、つーの。

パーカッションの修行にでも行ってこいと、言いたくなりますよ。

ちょっと話が横道にそれちゃいましたけど、

そんなアフリカン・リズムへのリスペクトなき、野蛮なエレクトロの手口とはまるで違う、

デジタル・ビートと伝統リズムを縦糸と横糸のように織り上げた、

デリカシーのあるプロダクションが、本作では聴きとることができます。

一方、アイソバの新作を待つ間に聴いていたのが、

アイソバの助力によってデビュー作をリリースしたアゴンゴです。

アゴンゴは、アイソバより6歳若い80年生まれで、

アイソバを筆頭にコロゴの9人のミュージシャンを集めたオムニバス・アルバム

“THIS IS KOLOGO POWER” にも、本作のタイトル曲が収録されていました。

変幻自在の声音を駆使するアイソバや、怒鳴り声のボラ・ナフォほどの

強烈な個性はないものの、サビの利いたガラガラ声を振り絞り、

投げつけるように歌う大道芸人らしいヴォーカルは、味があります。

こちらは現地産そのままのアクースティックな伝統サウンドで、

コロゴを中心に、シニャカ(ボール大のシェイカー)、アボンゴ(太鼓)、

ブンテ(ひょうたん)、ロンガ(トーキング・ドラム)、ピリカ(フィンガー・ベル)に

笛が伴奏に付きます。1曲アイソバがゲストで加わった曲では、

“WICKED LEADERS” でも印象的だった、

ブブゼラのようなラッパがぶかぶかと鳴らされます。

コロゴは、ジンバブウェのモコンバと同じ立ち位置にある、

音楽シーンの中心から外れた、周縁から飛び出した音楽。

今後どこへ向かうかのかまだわからない、未来への可能性を感じさせます。

King Ayisoba "1000 CAN DIE" Glitterbeat GBCD044 (2017)

Agongo "I AM SUFFERING" Chop Time Music CTM04 (2016)

2017-04-13 00:00

コメント(2)

M-BASE ギタリスト デヴィッド・ギルモア [北アメリカ]

デヴィッド・ギルモアといえば、

スティーヴ・コールマンのファイヴ・エレメンツでの活躍が忘れられないギタリスト。

スペルの違うピンク・フロイドのギタリストではありませんからねと、

いつも注釈を付けなきゃならないのがシャクにさわるんだけど、

知名度の違いは、いかんともしがたいところ。

ジョス・ストーンのツアー・サポートやマンディ満ちるなど、

さまざまなフィールドでプレイしていますけれど、

ぼくにとってはM-BASE のギタリストですね、やっぱり。

ただ、彼のソロ・アルバムは、どうもピンとくるものがなくてねえ。

昨年話題となった“ENERGIES OF CHANGE” も、

ああ、こんなコンテンポラリー・サウンド志向のアルバムを作るんじゃなくって、

もっとギターをバリバリ弾いてくんないかなあと、不満タラタラ。

正直、新作がクリス・クロスから出ると聞いたときは、こりゃダメだと思ったもんです。

ジャズから同時代性が失われた80年代に登場したクリス・クロスは、

衰退したジャズを象徴する典型的なレーベルでした。

枠取りの統一ジャケット・デザインのスクエアぶりなど、救いがたいセンスで、

まるでクラシックのレーベルみたいにしか思えなかったもんなあ。

ずうっと、保守的なジャズの焼き直し専門レーベルと見なしていたので、

なんでまたデヴィッド・ギルモアがクリス・クロスと思ったら、これがビックリの会心作。

オープニングから、バリバリの変拍子チューンで、ギター弾きまくり。

これこれ、こういうのをやってもらいたかったんだよねえ。

クリス・クロスのCDを買ったのって、これが初めてだけど、こりゃまいったなあ。

1曲目みたいな変拍子の自作曲ばかりだったら、サイコーだったんですけど、

デヴィッドの自作曲はあと1曲のみで、ほかはボビー・ハッチャーソンや

ウディ・ショウなど、割合とオーソドックスなカヴァーが多いのは、

レーベル側の要求だったのか。

トゥーツ・シールマンスの“Bluesette” まであるのには、ちょっと呆れたけど。

そんなコンサバ寄りの選曲にもかかわらず、デヴィッドの暴れっぷりは爽快そのもの。

はみ出しまくったギター・プレイは、ぼくが彼に期待するところ十分であります。

ヴィクター・ベイリーの曲でみせたヒップ・ホップ・センスは、

ちょっとオールド・スクールすぎるんでないかい?と思ったけど、

“Bluesette” は案外いい仕上がりだし、ナイロン弦ギターで弾いた

エルメート・パスコアールの“Nem Un Talvez” も聴きものでした。

全体にジャジーな雰囲気が横溢しているのが、クリス・クロスらしいところなんでしょうね。

ジャズ・アルバムに「ジャジー」ってオカシな形容だけど、

ジャンル横断のM-BASE マナーのジャズからみれば、

十分「ジャジー」で「オーソドックス」なアルバムといえます。

メンバーでは、テナー・サックスのマーク・シムとの相性が抜群に良いのと、

E・J・ストリックランドのドラミングが、

攻撃的に迫るデヴィッドのギターを煽りまくっていて、

このエネルギッシュなアンサンブルの核となっていますね。

次回はぜひこのメンツで、

デヴィッドの幾何学的な自作曲オンリーの変拍子大会をお願いします。

レーベルはクリス・クロスじゃなくて、ACTあたりがいいんじゃない?

David Gilmore "TRANSITIONS" Cris Cross Jazz 1393CD (2017)

2017-04-11 00:00

コメント(2)

レユニオン新時代のマロヤ・ジャズ メディ・ジェルヴィル [インド洋]

うおぉぉ、ついに、出たぁ~。

マロヤ・ジャズのピアニスト、メディ・ジェルヴィルの新作。

レコーディングはとっくに終わっていると聞かされてたのに、

いっこうにリリースされる気配がなく、お蔵入りになっちゃうのかとヤキモキしてたんです。

届いた新作は、これまでメディのアルバムを出してきた自主レーベルではなく、

12年に誕生したアメリカのジャズ・レーベルからのリリースで、

何があったのかは知りませんが、とにかく無事リリースされて、よかった、よかった。

カヤンブを抱いたジャケットに表されているとおり、

今作もマロヤのルーツをしっかりと見据えたマロヤ・ジャズを展開していて、

レユニオン音楽史に残る大傑作、“FO KRONM LA VI” に並ぶ快作に仕上がっていますよ。

メディのシャープなリズム感と華やかな運指のピアノもさることながら、

変拍子をびしばしキメたアレンジも快感。

メロウな歌い口のヴォーカルにも味わいが増していて、サイコーですね。

メディ・ジェルヴィルなら、

JTNC界隈の人も反応できると思うんだけれどなあ、どうかなあ?

菊地成孔が“FO KRONM LA VI” を気に入っていて、

ラジオで何度もプレイしているようなので、そういう影響力のある人が騒いでくれると、

メディを日本のジャズ・クラブで観れる日も遠くないんじゃないかと、

秘かに期待してるんですが。

クレジットによると、録音は14年の5月1日と2日、

レユニオン島のスタジオで行われたとあります。

全13曲を、たったわずか2日間で録音したとは、ちょっとびっくりなんですが、

参加ゲストがまた豪華。ランディ・ブレッカー、グエン・レ、ドミニク・ディ・ピアッツァ、

ダミアン・シュミット、アミルトン・ジ・オランダ(!)と、

そうそうたるメンバーが集まっていて、

レユニオンでジャズ祭でも開かれてたんでしょうか。

レギュラー・メンバーは、同郷のドラマー、エマニュエル・フェリシテに、

プエルト・リコ出身のパーカッショニスト、ジョバンニ・イダルゴ、

マルチニーク出身のベーシスト、ミッシェル・アリボ

(トニー・シャスールの30周年ライヴでも光ってましたね)と、

ここまではメディの旧作でもなじみのある面々ですが、

もう一人新たに加わっているのが、ギタリストのリオーネル・ルエケ。

うわー、いらねぇ、なんでコイツがいるんだ。

どうしてリオーネルって、こんなに重用されんのかなあ、わかんないなあ。

前にもどっかで書きましたけど、ぼくはリオーネルの草食系ギターがキライです。

ここでも相変わらず、か細いトーンで気まぐれフレーズをパラパラと弾くばかり。

このキャスティングだけが、今作の難といえます。

せっかくグエン・レが骨太な肉食系ギターを弾いているんだから、

ゲストじゃなくて、全曲グエンに弾いてもらいたかったなあ。

収録曲は、伝承曲のマロヤ・メドレーと、

シャルル・アズナブールの“La Bohème” のほかは、全曲メディの自作。

マロヤ・メドレーではランディゴのオリヴィエ・アラストと

ファブリース・ルグロが歌っています。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-08-01

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-01-22

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-05-06

マロヤにアレンジした“La Bohème” も面白い仕上がりとなっていて、

シャンソンが苦手なぼくでも抵抗なく聞けました。

ソングライティングも相変わらず巧みで、

多彩な曲調を書き分けるメディの才能がここでも光っています。

ジャズ・ピアニストにしてこのポップ・センスは、貴重だよなあ。

もっと、もっと、注目されなければいけない人ですよ、メディは。

新世代ジャズに注目を浴びる今だからこそ、もっと聞かれて欲しい、

メディ・ジェルヴィルの新作です。

Meddy Gerville "TROPICAL RAIN" Dot Time DT9060 (2017)

2017-04-09 00:00

コメント(6)

ボフェニア・ロックの司令官 ジュピテール&オクウェス [中部アフリカ]

すげえぞ、ジュピテール司令官。

キンシャサのゲットーで辛酸を舐めた苦労人の底力は、やっぱハンパないわ。

前作“HOTEL UNOVERS” も圧巻だったけれど、

今作の掛け値なしのエネルギーには、圧倒されるほかありませんね。

伝統リズムを土台としながら、これほど痛快なアフロ・ロックに仕上げてしまう

ジュピテールのサウンド・クリエイターの才は、群を抜いています。

ルンバやフォルクロールのサウンドの定型をいっさいなぞらず、

というより、完全に背を向けて、コンゴで誰もやったことのない

オリジナルのサウンドを獲得したところに、ジュピテールのスゴさがあります。

全アフリカを見渡したって、伝統をもとにしながら、

ワン・アンド・オンリーのオリジナル・サウンドをクリエイトした人といったら、

アリ・ハッサン・クバーンくらいしか思い当たりませんよ。

ヨーロッパのプロデューサーが手を貸してはいても、

サウンドのアイディアは、すべてジュピテールが生み出していて、

プロダクションもきちんと彼が掌握していることがわかります。

ジュピテールの頭の中には、自分の望むサウンドが、きちんと描けてますね。

ついこの前、モコンバの新作について不安視してたみたいなことを書きましたけれど、

ジュピテールについては、ぜんぜん心配してませんでした。

デイモン・アルバーンの使い方だって、完全にコントロールできているじゃないですか。

デイモンの声かけで集められたプロデューサー・チーム、DRCミュージックによる

キンシャサ・セッションの“KINSHASA ONE TWO” には反発を覚えたものですけれど、

あんなふうにテクノでいじられるようなマネは、ここでは起きっこありません。

ジュピテールの睨みがちゃんと利いてますからね。

14年に来日した時、ジュピテールは自身の音楽を、

「ボフェニア・ロック」と呼んでいましたけれど、

アフリカン・ポップスになじみのない若いロック・ファンにこそ、届けたいですねえ。

若いミュージック・ラヴァーが、ストリート魂溢れ出るサウンドに熱狂して、

モッシュやダイヴが起こるのを目撃してみたいもんです。

バスキアのペインティングを想起させる、

3D(ロバート・デル・ナジャ)のアートワークもサイコーですよ。

Jupiter & Okwess "KIN SONIC" Zamora ZAMED88623 (2017)

2017-04-07 00:00

コメント(0)

ダンス歌謡演奏集ギタラーダ3選 メストリ・ソラーノ、アルド・セナ、マノエル・コルデイロ [ブラジル]

いい顔してますねえ。

アマゾンの川っぺりで、愛機のギターを片手ににっこり。

この人もメストリ・ヴィエイラと肩を並べる

ギタラーダのヴェテラン、メストリ・ソラーノです。

17作目にあたるという本作は、『アマゾンのサウンド』というそのものずばりなタイトル。

41年生まれというので、34年生まれのメストリ・ヴィエイラよりは若いとはいえ、

アルバム・リリース時すでに72歳のお爺ちゃんであります。

メストリ・ヴィエイラほど唯我独尊な演奏ぶりでなく、

カリンボーとクンビアが混じり合った哀愁味のある、

ほっこりしたサウンドには色気もあって、

ローカルなポップさが、いい湯加減であります。

アルバム冒頭、女性のMCによって演奏がスタートするという、

コンサート開幕の演出もあって、なかなか楽しいアルバムに仕上がっています。

アルド・セナもギタラーダを代表するギタリストの一人。

LP時代にもたくさんのアルバムをリリースしていますけれど、

ナ・ムジックから10年に出したアルバムでは、

メストリ(名人)でなく、レイ(王)を名乗っています。

まさしく「歌のないランバダ」といった感じのよく歌うギターで、

小技を利かせたプレイは、よくよく聴けば、かなりの業師であることがわかります。

そして3人目は、現代のギタラーダ・シーンでサウンドの要役として活躍している

ギタリストのマノエル・コルデイロの初アルバム。

先のメストリ・ソラーノのアルバムでも共同プロデューサーとして名を連ね、

ギターだけでなくウチコミも担当。

サウンド・カラーを作っているのがマノエルなんですね。

これまでプロデューサー、アレンジャーとして60年近い活動歴があるものの、

自身の名を冠したアルバム制作は本作が初で、遅すぎるデビュー作となったのでした。

息子のフェリーペ・コルデイロもエレクトロニカで参加するなど、

メストリ二人のギタラーダのアルバムとは趣が違い、

よりブレーガ寄りのサウンドはヴァラエティ豊かで、カリブ風の味付けも多数。

4曲目のリズムなんて、もろにハイチのコンパだもんね。

マノエルのアルバムでは、生ドラムスと打ち込みが半々となっていて、

プロダクションはローカル性を越えて、

イマドキのポップスとして通用する内容となっています。

音楽性も往年のランバダと共通する、カリブ音楽への嗜好がくっきりと表われていますね。

大衆的な歌謡性に溢れるサウンドとなっていても、プロダクションに安直さはないので、

かつてのランバダのような通俗に堕してはいません。

気楽で親しみやすい地方音楽の演奏アルバム、ギタラーダの3作です。

Mestre Solano "O SOM DA AMAZÓNIA" Natura no number (2013)

Aldo Sena "O REI DA GUITARRADA" Na Music NAFG0048 (2010)

Manoel Cordeiro & Sonora Amazônia "MANOEL CORDEIRO & SONORA AMAZÔNIA" Na Music NAFG0094 (2015)

2017-04-05 00:00

コメント(0)

インスト・ランバダ=ギタラーダ メストリ・ヴィエイラ [ブラジル]

古い話題で恐縮ですけれど、ランバダの世界的なブーム、覚えてます?

日本では、80年代末のバブル絶頂から崩壊の時代の記憶にリンクして残っていますが、

「あれは悪夢だった」と言っていた音楽評論家さんの言葉が忘れられません。

月刊誌でワールド・ミュージックのレヴューを担当されていたその方は、

原稿用に大量に送られてくるランバダ関連の見本盤に、文字通り毎月悪戦苦闘、

ヘキエキを通し越して、ランバダの文字を見るのも嫌になったとのこと。

あの当時、ランバダの大ヒットにあやかった二番煎じ・三番煎じは言うに及ばず、

ディスコ向けの便乗アルバムが山ほど出ていたらしく、

毎月毎月原稿を書くために、大量の駄盤を聞き続けなければならないのは、

まさしく苦行だったそう。

そんな一時代が過ぎ去り、往時の見本盤を捨てたのは、

100枚や200枚ではすまなかったとか。

う~ん、当時のぼくといえば、

一世風靡したジュリアナ東京にほど近い芝浦の職場で働いてたせいで、

ジュリアナ帰りのネーチャンたちの痴態ぶりを、毎夜横目にしてたんだっけ。

ランバダのペアダンスを、ジュリアナで踊ってたかどうか知りませんけど、

深夜の歩道橋の下で、カップルがセックスしてたり、

泥酔して道路に倒れてるボディコン姉ちゃんのタイトスカートが捲りあがり、

パンツ丸出しのまま転がってたりと、まあ、ほんと、狂った時代でしたねえ。

「24時間戦えますか」の長時間労働をしてたサラリーマンとはまた別の、

バブル時代の苦い記憶が、音楽評論家の人たちにもあったことを、

ずいぶんあとになって知ったもんです。

なんで今頃、そんなランバダの話題を持ち出したのかといえば、

「ランバダ・インストルメンタル」と形容された音楽が、

前回話題にしたナ・ムジックのカタログの中に結構あるからなんですね。

ギタラーダと呼ばれるその音楽は、70年代にパラー州でカリンボーをベースに、

クンビアやショーロ、ブレーガをごった煮して生み出されたもので、

ギタリストのメストリ・ヴィエイラが、このジャンルのクリエイターです。

メストリ・ヴィエイラは、ブラジルで初のカリンボーの商業録音を残した

ヴェレケッチのアレンジャーを務めたギタリストで、

ヴェレケッチやピンドゥーカといったカリンボーのスター歌手たちの伴奏を務める一方、

インスト音楽ギタラーダの人気者になったといいます。

インスト音楽といっても、ジャズやショーロのような器楽的な技巧を聞かせる音楽ではなく、

ギタラーダは、歌の旋律をたたナゾるだけの「歌のない歌謡曲」。

演奏者が自己主張しない、いわば無我の音楽ともいえるその音楽のありようは、

どこか日本のちんどんにも通じるものがあります。

「ランバダ・インストルメンタル」の異名をとったのも、

もともとダンスの伴奏音楽だったからなんじゃないのかな。

メストリ・ヴィエイラは、すでに80の齢を数えていますけれど、

ナ・ムジックからリリースされた10年作、15年作でも、

昔と変わらぬフル・アクースティックのギターを、ひょうひょうと弾いています。

ベレンの田舎のダンスホールで演じているそのままをパッケージングしたアルバムです。

チープとはいえ、変に飾り立ててないマイ・ペースぶりがお気楽で、いい感じです。

ほかにもナ・ムジックからは、70年代末から90年代初めまで、

ヴィエイラが率いていたバンド、オス・ジナミコスとのリユニオン作が15年に出ていて、

アコーディオン入りののんびりとした田舎のカリンボーを楽しめます。

Mestre Vieira "GUITARRADA MAGNÉTICA" Na Music NAFG0032 (2010)

Mestre Vieira "GUITARREIRO DO MUNDO" Na Music NAFG0092 (2015)

Os Dinâmicos & Mestre Vieira "OS DINÂMICOS & MESTRE VIEIRA" Na Music NAFG0093 (2015)

2017-04-03 00:00

コメント(0)

ナ・ムジックのカリンボー良作から カリンボー・サンカリ [ブラジル]

「ニュー・アマゾニア・ミュージック」を標榜するナ・ムジックは、

アマゾン河口の街ベレンを拠点に置く、ブラジル北部音楽の要注目レーベル。

これまでも、ヴェレケッチを筆頭にドナ・オデッチ、ピンドゥーカと、

カリンボーのヴェテランたちの作品をここで取り上げてきましたけれど、

このレーベルは、オルタナ・ロックやエレクトロの新世代まで、

ベレンのアーティストたちのアルバムを幅広く制作しています。

ただ残念ながら、若手の作品でこれといったものがなく、

ここでは取り上げたことがありませんけれど、

そういった若い世代のサウンド感覚が、

カリンボーのヴェテランたちのプロデュースに発揮されていて、

昔ながらの通俗なブレーガ寄りのポップ・カリンボーとは、

一味も二味も違うものとなっています。

かつてマラカトゥの伝統の再評価とマンギ・ビートの革新によって、

ノルデスチ音楽が進化を遂げたように、

ナ・ムジックが新しいアマゾン音楽の起爆剤となることを期待しているんですけれども。

もっとも、日本ではナ・ムジックのCDがほとんど流通しておらず、

知られざる存在なのが悔しいんだよなあ。サンビーニャさん、やりません?

ナ・ムジックの旧作で、カリンボー・サンカリをまだ取り上げていませんでしたね。

20年の歴史を持つ老舗カリンボー楽団で、

全国区ウケするポップな味付けなどの余計な装飾のない、

普段着姿のカリンボーを、たっぷりと味あわせてくれます。

バンジョーと管楽器(サックス、クラリネット、ピファノ)に、

太鼓(カリンボー)、マラカスなどのパーカッションという編成で、

歌い手とコーラスの掛け合いによる、オーセンティックな民俗ダンス音楽がてんこ盛り。

ドナ・オデッチの曲を3曲取り上げていて、ご本人も1曲歌っています。

サックスのひび割れた音色が、哀愁味たっぷりのカリンボーのメロディによく映えます。

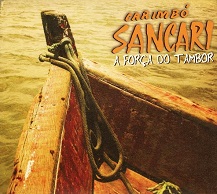

アマゾン川を進む木舟をジャケットにあしらっているように、

舟のモーター音や、アマゾン川の風景が思い浮かぶ自然音などをコラージュして、

聴き手をアマゾンにいざないます。

ラストをカリンボー(太鼓)のみをバックに歌った曲で締めくくったのも、

爽やかな後味です。

Carimbó Sancari "A FORÇA DO TAMBOR" Na Music NAFG0084 (2015)

2017-04-01 00:00

コメント(0)