サヴァイヴァーからヴォーカル・グループへ ザ・ソワーズ・グループ [東アフリカ]

こんなステキなヴォーカル・グループがいたとは知りませんでした。

10年以上も前にタンザニアで出ていたアルバム。

タンザニアでレコーディング、オーストラリアでミックスされ、

CDのプレスもオーストラリア製ということで、デザインも洗練されていて、

このまんまインターナショナルなマーケットに通用する作品に仕上がっています。

ソワーズ・グループは、ルワンダ内戦から第一次コンゴ戦争に至る混乱期を

サヴァイヴしたコンゴ民主共和国出身の3人に、ルワンダ出身の女性から成る4人組。

東アフリカのゴスペルのハーモニーと、ルンバ・ロックのサウンドに

コンゴ、ルワンダ、タンザニアの伝統リズムをミックスしたヴォーカル・グループです。

洗練されたコーラス・ワークに、野性味のあるヴォーカルは得難い味わいがあり、

彼らが経験してきた苦難の道が、音楽にしっかりとした説得力を与えています。

ソングライティングにはポップなセンスもあり、ヴァラエティのある楽曲がスグレモノです。

東アフリカや南アではこうしたヴォーカル・グループが珍しくありませんけれど、

西洋人向けにアフリカ風を演出した創作の演出がハナについて、

シラけてしまうケースがよくあるんですよね。いわば<観光アフリカ音楽>みたいな。

そんなグループとは出自が違うことは、彼らの肉声を聞けば、イッパツでわかります。

ぼくもCDを聴いてノック・アウトをくらい、のちに彼らのバイオを読んで、

やっぱりねと思ったくらいだから、音楽ってのは嘘をつけないというか、

素性を怖いくらい明らかにしてしまうものなんですね。

アフリカのゴスペル・グループなら、なおさらの話で、

うわべの熱狂が空々しいケースも枚挙にいとまがないんですが、

ぼくが反応したのも、数多くの死を目にして生き抜いてきた者たちだけが

獲得できる真実が、彼らの歌に嗅ぎ取れたからです。

これが2作目だそうで、制作にはオーストラリアのアフリカ支援団体が協力しています。

アディショナル・ミュージシャンとしてクレジットされた名前を見ると、

ドラマーだけはアフリカ人のようですが、ほかはオーストラリア人のようで、

本作リリース後、オーストラリアとニュー・ジーランドをツアーしたとのこと。

CDに記載されているウェブ・サイトもすでに閉鎖されてしまっていて、

現在の活動の様子が不明なのが残念です。

きちんとプロモートすれば世界にも通用したグループなのに、もったいないですね。

The Sowers Group "CHEZA!" Pamoja Ministries/Translator no number (2009)

2020-06-30 00:00

コメント(0)

ギネア=ビサウとカーボ・ヴェルデの邂逅 バンデ=ガンボア [西アフリカ]

う~ん、これは、ギネア=ビサウとカーボ・ヴェルデの音楽に

魅せられてきた者には、感慨深いプロジェクトですねえ。

リスボンにそれぞれの国のミュージシャンを集め、

両国の独立まもない70年代後半から80年代の曲を再演するという、

企画アルバムの登場です。

この企画を立てたのは、フランスのビートメイカーのガッツという人だそうで、

トロピカル・グルーヴ系(そんなクラブ・シーンがあるんだ!)の最重要人物なんだとか。

エグゼクティブ・プロデューサーの、リスボンのDJでリサーチャーの

フランシスコ・フィニーニョ・ソウザがこのプロジェクトの実質的な仕切り人で、

自身のコレクションから選曲して、レパートリーを決めています。

なんせマーケットのちっちゃなポルトガル語圏アフリカのポップスなので、

こういうモノ好きなDJたちが現れてくれない限り、なかなか注目は集まらないから、

ありがたい企画でありますね。カーボ・ヴェルデはまだしも、

ギネア=ビサウのポップスなんて、まるで知られていませんからねえ。

全12曲、前半6曲がギネア=ビサウの音楽家によるセッションで、

後半6曲がカーボ・ヴェルデの音楽家によるセッション。

ギネア=ビサウ・セッションはグンベー、

カーボ・ヴェルデ・セッションはフナナーが中心となっていて(ラストはタカンバ!)、

70~80年代当時のままではなく、今の若者にアピールするよう、

サウンドをブラッシュ・アップさせています。

90年代のエレクトリック・フナナーとも違うサウンド・デザインで、

BPMを落としたスローなフナナーなど、いかにもイマっぽい工夫ですね。

アルバムのフックとなる曲を紹介しておくと、

カーボ・ヴェルデでは、ゼカ・ニャ・レイナルダ作の‘Segunda’。

ライナーには、ゼカが04年に出したソロ作“DIA DIA” の収録がオリジナルと

書かれていますが、う~ん、ちょっと、これは違うなあ。

この曲は、ゼカとゼゼとの兄弟名義による82年作“N’KÁ POR SI” 収録曲が初演。

“N’KÁ POR SI” は、『ポップ・アフリカ800』にも掲載した名作です。

ギネア=ビサウの方では、ンカッサ・コブラの83年作の収録曲‘Dunia Bé Tené’。

ンカッサ・コブラは、俳優としても活躍した歌手のラミロ・ナカが

70年代半ばに結成した、ギネア=ビサウの名バンドです。82年のデビュー作は、

軽快なグンベーと疾走するルンバが詰まった傑作で、セカンド・アルバムの83年作も、

トゥティ・ネネほかパワフルなヴォーカル陣が魅力のアルバムでした。

『ポップ・アフリカ800』には残念ながら載せられなかったので、

ここに書き残しておかなきゃ。

ほかにも、ギネア=ビサウ独立時に活躍した伝説的なバンド、

コビアナ・ジャズの未発表曲を2曲収録していることも、注目したいですね。

フランシスコ・フィニーニョ・ソウザが国営ビサウ・ラジオに残された音源を

取り上げたのだそうで、いつか正規にリイシューしてもらいたいものですねえ。

ギネア=ビサウ、カーボ・ヴェルデのどちらのセッションも演奏力は高く、

フィーチャーされたシンガーたちの力量も申し分ありません。

クレジットされたミュージシャンは知らない名前ばかりなんですが、

在リズボンのPALOP出身ミュージシャンの層の厚さがわかります。

かつてのカーボ・ヴェルデとギネア=ビサウは、奴隷貿易の中継国であったばかりでなく、

植民地時代には、カーボ・ヴェルデのたび重なる旱魃で、

多くの労働者がギネア=ビサウへ出稼ぎや移住するなど密接な交流があり、

独立当初は統一国家として、連邦制の建設が夢見られていた両国です。

カーボ・ヴェルデとギネア=ビサウの独立運動を率いた革命家で、

ギネア=ビサウ独立の父と称えられるアミルカル・カブラルに捧げられた本作は、

両国の音楽の未来を展望する記念碑になりましたね。

アフロビートやエチオピアン・ポップスがグローバル・ミュージックへ発展したのには、

クラブ・シーンが果たした役割が大きかったように、

新たにスポットが当たったグンベーやフナナーがどこまで広がるのか、楽しみです。

今回のバンデ=ガンボアのプロジェクトも、次回は両者のセッションを期待したいですね。

Bandé-Gamboa "HORIZONTE – REVAMPING RARE GEMS FROM CABO VERDE AND GUINÉ-BISSAU"

Heavenly Sweetness/Pura Vida Sounds PVS012CD (2020)

Zeca e Zézé Di Nha Reinalda "N’KÁ POR SI" Sons D’África CD470/04 (1982)

N’Kassa Cobra "N’KASSA COBRA" Sons D’África CD441/03 (1982)

N’Kassa Cobra "UNIDADE LUTA PROGRESSO" África Sons CD211.2 (1983)

2020-06-28 00:00

コメント(0)

タウンシップ・ジャズの心意気 パット・マッシキザ [南部アフリカ]

うわぁん、やっと届いたあ!

南アのトレーダーから、「アンタが欲しがってたCDを見つけたよ」という

メールが3月の上旬に入り、小躍りしたのもつかの間、

なんとCOVID-19の影響で日本向け出荷が停止という措置に、がーん。

「禁輸が解けたら送るから」という慰めのメールをもらって、待つこと3か月。

6月に入ると空輸が再開したという知らせが入り、DHLでようやく無事到着。

20年近く探し続けて、「おあずけ」を食らっていたCDは、

タウンシップ・ジャズの名盤中の名盤、ピアニストのパット・マッシキザが、

アルト・サックスの名手キッピー・ムケーツィとの共同名義で出した

75年作の”TSHONA!” です。

ダラー・ブランド(アブドゥラー・イブラヒム)の大名作”AFRICAN HERBS” に並ぶ、

南ア・ジャズの傑作ですけれど、日本でこのアルバムを知る人が果たしているかしらん。

ソウル/ディスコ全盛の70年代南アで、ジャズ冬の時代だった当時、

タウンシップ・ジャズの心意気をたぎらせていた音楽家たちの

貴重な記録ともいえるアルバムなんですよ、これが。

アパルトヘイトの過酷な環境下で、南アにとどまりながら活動を続けた

パット・マッシキザの代表作であります。

ダラー・ブランドの”AFRICAN HERBS” と同じザ・サンのレーベルから出た本作は、

タウンシップの日常を描いたジャケットのアートワークが強烈で、

LPで長年愛聴してきたんですよね。まさかCD化されているとは思わず、

気付いた時にはすでに廃盤で、いやー、長い道のりでした。

いったいこのCD、何枚プレスされたんだろう。

オリジナルのLPより、プレス数は少ないことは間違いなく、LPよりCDの方がレアだろうな。

全4曲、A面2曲がパット・マッシキザ、B面2曲がキッピー・ムケーツィのコンポーズ。

ダラー・ブランドのアルバムでもプレイしていた、テナー・サックスのバジル・コーツィーが

フィーチャーされ、熱いブロウを聞かせてくれます。

シャープに切り込んでくるキッピーのアルトと好対照で、

パットがゴンゴン叩く硬い響きのピアノの和音が、サウンドを支配しています。

この演奏の熱量と楽曲の雄大さはどうです。あらためてタウンシップ・ジャズが持つ

スケールの大きさに感じ入ってしまいますね。

パットはその後、ホテルでの演奏を主な活動場所として生計を支え、

ボツワナやスワジランド(当時)にも足を伸ばしたそうです。

ようやくジョハネスバーグのジャズ・シーンにカムバックしたのは、

2000年を過ぎてからでした。

パットの最後のレコーディングとなった05年の“SEASONS, MASKS AND KEYS” は、

作曲家としての側面に大きくスポットをあてた作品でした。

ヴォーカリストをフィーチャーした歌ものを中心に、

とびっきり洗練されたサウンドを聞かせたアルバムで、これも忘れることができません。

パットの音楽人生を静かに回顧するようにアルバム終盤に収録された、

‘Tshona’ の再演も感動的です。

[LP] Pat Matshikiza and Kippie Moketsi "TSHONA!" The Sun SRK786153 (1975)

Pat Matshikiza and Kippie Moketsi "TSHONA!" As Shams/The Sun CDSRK(WL)786153

Pat Matshikiza "SEASONS, MASKS AND KEYS" Catwalk CDCAT002(ON) (2005)

2020-06-26 00:00

コメント(0)

UKブラック・ジャズのレガシー シード・アンサンブル [ブリテン諸島]

またも南ロンドン発のジャズの好アルバムに遭遇しました。

アルト・サックス奏者で作曲家のキャシー・キノシ率いる

シード・アンサンブルのデビュー作。

1年半も前に出ていたんですね。

アルト・サックス、テナー・サックス、トランペット2、

トロンボーン、チューバの6管を擁し、

ピアノとローズには、レギュラー・メンバーのサラ・タンディと

ゲストのジョー・アーモン=ジョーンズが、曲により弾き分けています。

ジョー・アーモン=ジョーンズが弾く曲では、

ネオ・ソウルのサウンドがぐっと前面に出てくるところが、いかにも彼らしいところ。

そしてチューバには、シャバカ・ハッチングスのサンズ・オブ・ケメットのメンバーとして

注目を浴びるテオン・クロスが起用されていて、ここでも大活躍をしています。

重厚なベース音で始まるオープニングに、60年代ジャズの予感を覚えていると、

ホーン・セクションの分厚いハーモニーが炸裂する大胆なコンポジションとアレンジに、

いきなり金縛りにあってしまいました。テオン・クロスのチューバばかりでなく、

ミゲル・ゴロディのトランペットも、目の覚めるようなソロを聞かせてくれます。

シード・アンサンブルには、60年代から現代のジャズまで

シームレスに繋がるジャズの語法が共有されていますね。

政治・社会問題に強くコミットしたキャシーのシアトリカルなコンポジションを、

ネオ・ソウルやアフロビートのサウンドを加味しながら、

スケールの大きな一大音楽絵巻に仕上げる手さばきは、

黒人解放運動とジャズが連動していた時代から連綿と続く、

ジャズのブラックネスを継承していると言って過言ではないでしょう。

シェリス・アダムス=バーネットのソウルフルなヴォーカルや、

Xana のポエットにMr Ekow のラップが飾る現代ジャズの意匠は、

そのままUKブラック・ジャズのレガシーの証明となっています。

SEED Ensemble "DRIFTGLASS" Jazz Re:freshed no number (2019)

2020-06-24 00:00

コメント(0)

ジブチ初のポップス・アルバム グループRTD [東アフリカ]

フィールド・レコーディングの民俗音楽のレコードは別として、

いまだポップスのレコードを1枚も聴いたことがないという国が、アフリカにはあります。

そのひとつが、77年にフランスから独立したジブチ。

ソマリア、エチオピア、エリトリアと国境を接し、

ソマリ人系のイッサ人が多く暮らす国なので、

ソマリ・ポップスに近い音楽がありそうな予感はするものの、

情報がまったく伝わってこない、長年ナゾの国なのでした。

今回ヴィック・ソーホニーが主宰するオスティナートから出たグループRTDは、

世界に向けて出されたジブチ初のポップスのレコードで、これは画期的です。

オスティナートがこれまで出してきた作品は復刻ものばかりで、

初の新録となったわけですけれど、そのきっかけは、

70~80年代のソマリアの音源を復刻した“SWEET AS BROKEN DATES:

LOST SOMALI TAPES FROM THE HORN OF AFRICA” の制作だったようです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-09-10

ソマリ・ポップの音源調査にあたり、ジブチまで足を伸ばし、外国人として初めて

国営ラジオ放送局のアーカイヴの使用許可を得たヴィック・ソーホニーたちは、

アフリカでもっとも保存状態の良いテープを、ジブチで目の当たりにしたといいます。

と同時に、それらのアーカイヴを生きた形で体現しているバンドが、

隣のレコーディング・スタジオで演奏しているとあっては、

ぜひ録音して、自分たちのレーベルから出したいと考えるのも、そりゃ当然ですね。

しかし、独立以来、事実上一党支配のジブチでは、

すべてのバンドは国家の統制化に置かれ、民間のバンドは存在しないという、

特殊事情のお国柄。国営ラジオ放送局 Radiodiffusion-Télévision Djibouti 専属の

グループRTDは、国家のプロパガンダ装置の最重要バンドであり、

その録音の許可を取るまでの交渉が生半可ではなかったろうことは、

容易に想像つきます。

グループRTDは、男女歌手3名に、サックス、ギター、キーボード、ベース、ドラムス、

ドゥンベクの9人編成。老練なヴェテランから、新進気鋭の若き才能までが揃います。

国家的な式典で演奏することを主な活動として、

昼間は大統領が出席する国家的セレモニーやイヴェントに出演し、

外国の要人を歓迎するためなど、公務で演奏しているとのこと。

そのグループRTDの録音の許可が与えられたのは、たったの3日間。

スタジオには、何十年も昔の機材しかなく、防音性の低い環境のために、

高性能マイクや最先端のレコーディング機材を持ち込む必要があり、

官僚主義と厳格なルールと格闘しながら、ジブチの税関長の協力を得て、

ようやく実現したそうです。

ソマリの伝統リズムを強化したドゥンベクとリズム・セクションのグルーヴにのる、

ボリウッド・スタイルの男女ヴォーカルの取り合わせが、妙じゃないですか。

レゲエの影響を受けたオフ・ビート、スーダン歌謡に通じるアルト・サックスのリフ、

アラブのポップスのサウンドを取り入れたシンセサイザーなど、

多彩なミクスチャーが施されたジブチのポップス、魅惑的です。

Groupe RTD "THE DANCING DEVILS OF DJIBOUTI" Ostinato OSTCD009 (2020)

2020-06-22 00:00

コメント(2)

イラン革命前の伝統ポップ アフディエフ [西アジア]

へぇ~、こんなイランのポップスがあるんだ!

いやぁ、初めてですねえ、こんな民俗色濃いペルシャン・ポップスを聴いたのは。

革命前のイラン、おそらく70年代録音のものだと思うんですけれど、

まるで湾岸ポップスのようなパーカッシヴなサウンドが飛び出して、

ゴキゲンになっちゃいました。

アフディエフという女性歌手、ずいぶん昔に1枚買った記憶があるなあ。

たしかそのCDは、平凡な西洋風ポップスだったはずで、とっくに手放してしまいました。

少なくとも、こんな伝統的な音楽じゃなかったよなあ。

でなけりゃ、手放すはずがないもんねえ。

あらためてどういう人なのか調べてみると、

50年テヘラン生まれで、グーグーシュと同い年の女性歌手なんですね。

母親の後押しで8歳の時から芸能活動を始め、

イラン・ラジオの子供向け番組で歌うようになり、

10代でイランのトップ・スターになったといいます。

革命の2年前にスペインへ渡って結婚し、

現在も家族とともにマドリッドで暮らしているのだとか。

ということは、本作は77年以前の録音で、

アフディエフが20代の時のものということになるわけですね。

トンバックと思われる太鼓のパーカッシヴなサウンドにのせて、

ヴァイオリンのなまなましくも流麗なボウイングが圧巻で、

歌を模写するかのように、ぴたりとユニゾンで合わせて弾いたり、

タクシームをたっぷり披露したりと大活躍しています。

サントゥールとヴァイオリン・セクションが掛け合う場面も、

めちゃくちゃスリリングです。

アフディエフの豊かな中音域を生かした温かみのある歌声と、

やわらかなメリスマ使いも魅力的です。

きっと伝統歌謡の訓練も、きちんと受けた人なんでしょうね。

革命前のポップス・シンガーで、古典歌謡も歌った人といえば、

ハエーデが有名ですけれど、こんな躍動感のある伝統ポップは、

ハエーデでも聞いたことなく、目を見開かされました。

Ahdieh "GHASEDAK" Taraneh Enterprises 261

2020-06-20 00:00

コメント(0)

アラブ色濃厚なディモーティカ マリア・ノミクー [東ヨーロッパ]

いきなり冒頭の曲が、弦オーケストラのイントロに始まり、

ダルブッカがリズムを刻み、ついでヴァイオリンとウードが登場。

え? え? これ、ギリシャのディモーティカの歌手のアルバムじゃなかったの??

まるっきりアラブ歌謡が出てきたので、あわてちゃいました。

こんなディモーティカがあるんですねえ。

アラブ色は、曲が進むにつれだんだん薄れてきて、

デイモーティカらしいメロディが出てきて、ようやくギリシャらしくなるんですが、

これほどアラブぽいディモーティカというのも珍しいんじゃないでしょうか。

マリア・ノミクーという女性歌手、初めて知りましたが、

数多くのアルバムを出している、中堅どころの人のようですね。

ハネる声がなかなかチャーミングで、

さりげないコブシ使いも巧みな、実力を感じさせる歌手です。

ジャケット写真以上に若々しさを感じさせる、透明感のある声もいいですよ。

全編でヴァイオリンを大きくフィーチャーしているのが耳残りします。

黒海民謡ふうの曲でも、クラリネットやケマンチェでなく、

ヴァイオリンが活躍するところが、新鮮に響きますね。

このアルバムは18年に出たようなんですが、

ぼくが入手したCDは、12年に出たライヴ盤“ME LAOUTA KAI VIOLIA” を

カップリングした2枚組となっています。

ライヴの方も、ヴァイオリンを全面的にフィーチャー。

ブズーキの代わりにウードが使われ、ベースとドラムスのリズム・セクションが付きます。

全37曲、メドレーでどんどん繋いで歌うノン・ストップ形式で、これは聞かせますよ。

ミディアム・テンポでじわじわと歌っていたのが、

少しずつテンポを上げていき、ぐんぐん引き込まれてしまいます。

マリアの歌いぶりも丁寧で、ライヴにありがちな粗さをみせることはまったくなく、

安定したヴォーカルを聞かせていて、うならされました。

Maria Nomikou “TA BARAKIA TOU NISIOU” Next 2180 (2018)

2020-06-18 00:00

コメント(0)

南コーカサス地方の少数民族の歌 ヴォヴァ [西アジア]

トルコ北東部の黒海沿岸に、

ヘムシンというアルメニア系の少数民族が暮らしていることを、初めて知りました。

少し調べてみたところ、ヘムシン人はアルメニア系といってもキリスト教徒ではなく、

イスラム教徒だというところに、文化的なアイデンティティをうかがわせます。

ヘムシン人グループのヴォヴァが05年に出したデビュー作は、

世界で初めてヘムシン語で歌われたアルバムだったそうで、

そんなエピソードが、ヘムシンがトルコだけでなく、

アルメニアにおいてもマイノリティであることを示していますね。

ヘムシン語は、ユネスコが消滅危惧言語として指定している言語で、

ヴォヴァはヘムシン語やヘムシンの歌を保存する目的で、

ユネスコの後押しを受けて結成されたグループなのだそうです。

本作は、デビュー作から14年を経て出された2作目。

聴いてみたところ、これがなんとも複雑な出自をうかがわせる音楽で、

この音楽がいったいどこからやってきたのか、がぜん興味がわいたのでした。

ヴォヴァのメンバーが演奏している楽器をみると、ギター他弦楽器、フィドル、

ベース、チェロ、アコーディオン兼ピアノ、縦笛、クラリネット、ドゥドゥック、

トゥルム、ケマンチェ、パーカッションがクレジットされています。

また、ヘムシン・カヴァリと書かれた縦笛は、おそらくブルガリアなどで

広く使われる羊飼いの笛、カヴァルと同じタイプの楽器と思われます。

わざわざ「ヘムシンの」と付記しているところは、

カヴァルとはなにか違う特徴があるのかもしれません。

このほか、ギタリストはトルコのリュート、ラウタも演奏していて、

フィドル奏者は、アゼルバイジャンやジョージアの撥弦楽器のチョングリや、

ジョージアの3弦楽器、パンドゥリも弾いています。

こうした楽器編成からも、ヴォヴァは、アルメニアばかりでなく、

アゼルバイジャンやジョージアといった

南コーカサス地方の音楽を、広く受け継いでいることがわかります。

歌を聴いていると、ハーモニー・コーラスなどにアルメニアらしさも感じられる一方、

ジョージアのポリフォニーを思わせる(あれほど複雑じゃないが)ところもあったり、

リズムにはホロンの影響がみられるなど、

この音楽を読み解くのは、ちょっと容易じゃありません。

トルコの少数民族が南コーカサス地方の豊かな音楽遺産を織り上げた、

これはたいへんな力作ですよ。

Vova "GARMİ DOÇ" Ada Müzik no number (2019)

2020-06-16 00:00

コメント(0)

レソトのアコーディオン音楽ファモ タウ・エー・マッセカ [南部アフリカ]

南アフリカ共和国に囲まれた内陸国レソトに、

ファモと呼ばれるアコーディオン音楽があります。

ファモのもっとも有名なグループに、タウ・エー・マッセカがいますけれど、

80・90・91年に出た彼らの3枚のLPから選曲したCDが、

このほど南アでリリースされました。

タウ・エー・マッセカが南ア国内で大きな名声を得たのは、

アコーディオン奏者のフォレーレ・モロヘロアが、

ポール・サイモンの『グレイスランド』に起用されたからですね。

もっとも世界的には、ほとんど知られていないグループなので、

このリイシューCDによって、タウ・エー・マッセカや、ソト人音楽のファモが

もっと知られるようになるといいんだけど。

ファモは、1920年代に南アの鉱山へ出稼ぎに行っていたレソトの労働者たちが、

シェビーンと呼ばれる非合法酒場で広めた音楽です。

仕事を終えた男たちが、アコーディオンを伴奏にコール・アンド・レスポンスで歌う、

ソトのワーク・ソング由来の音楽でした。

やがてファモが酒場の音楽として人気を集めるようになると、

短いスカートを履いた女のダンサーたちも交じえて演じられるようになり、

下着を付けずに踊るという、酔客にはもってこいの、

エッチなお楽しみありのダンス・ミュージックとして流行ったのでした。

南アの政策変更によって、63年に大量のレソト人出稼ぎ者と

シェビーンのダンサーたちが本国へ帰還したことにより、

ファモはレソトへ持ち帰られます。

レソトではアコーディオンに加えて、石油缶で作った打楽器モロパが使われるようになり、

66年のレソトの独立とともに、ファモは下層庶民の酒場の音楽から、

レソトを代表する国民音楽へと変貌したんですね。

タウ・エー・マッセカも、70年代初めに南アの鉱山で働いていた

アコーディオン奏者のフォレーレ・モロヘロアと、歌手のアポロがコンビを組んで

結成されたグループで、南アのレコード会社CCPの目に留まり、

レコーディングした80年作がヒット。その後アポロが独立し、

新たな歌手を迎えて、90年代も活動を続けました。

ファモでは歌とディソコと呼ばれる語りを吟じられ、

ンバクァンガ顔負けのエネルギッシュな歌が、ツー・ビートにのせて歌われます。

硬質なベース音が強靭なグルーヴを生み出すところは、

南アフリカ黒人音楽と共通する特徴ですね。

全24曲、ファモの真髄がぎゅっと詰まった、

タウ・エー・マッセカのベスト・セレクションです。

Tau Ea Matsekha "MOHLAPE OA LITAU" Recordiana CDREC101

2020-06-14 00:00

コメント(0)

生粋の裏山サンビスタのデビュー作 ミンゴ・シルヴァ [ブラジル]

これぞサンバ節!

サンバの粋がぎゅっと詰まった絶妙な節回しに、背中のゾクゾクが止まりません。

ヴェーリャ・グァルダと遜色のないコクを湛えた歌いぶりが、もうたまらーん。

歌っているのは、50歳にしてデビュー作を出したミンゴ・シルヴァ。

モアシール・ルス率いるサンバ・ド・トラバリャドールで歌ってきた人だそうで、

キャリア十分なサンビスタですね。

節回しこそディープなサンバの味わいを湛えているものの、声には甘さもあって、

ダンディなマランドロ気質もうかがわせるところが、またいいんだな。

サンバ作家のデビュー作を飾る、

ビスコイト・フィーノの力の入れようも申し分なく、最高の伴奏陣を揃えていますよ。

アレッサンドロ・カルドーゾ、リルド・オーラ、パウローン、カルリーニョス、

ラファエル・ドス・アンジョスと5人もの名アレンジャーを使い分け、

キレ味抜群の演奏は、伝統サンバでこれ以上のものはないでしょう。

ミンゴ・シルヴァが書くサンバは、親しみのあるポップなセンスに富み、

♪ ララヤラ~ ♪ コーラスも出てきます。

自作曲以外では、インペリオ・セラーノを代表する

サンバ作家イヴァン・ミラネースの‘Boiadeiro Navizala’ を取り上げていて、

ノルデスチの牛追いが吟じる即興詩アボイオをアコーディオン伴奏で聞かせてくれます。

ゲストでは、ニコラス・クラシッキが1曲ヴァイオリンを弾いていて、

見事にサンバ訛りのソロ・ワークをとっていて、ウナらされました。

そのほか親分のモアシール・ルスに、

ゼカ・パゴヂーニョも歌声を聞かせ、華を添えています。

歌詞カードを開くと、カルトーラとジカが窓辺にたたずむ、マルクス・ペレイラの

レコード・ジャケットで有名な写真を絵にしているなど、

ジャケットともども、リオの裏山の日常を描いたアートワークがステキです。

Mingo Silva "ARTE DO POVO" Biscoito Fino BF649-2 (2020)

2020-06-12 00:00

コメント(0)

ジャズ・ミネイロのシンガー・ソングライター レオ・リベイロ [ブラジル]

これはもう、パット・メセニー・グループの再来といっていいでしょうね。

“FIRST CIRCLE” から“LETTER FROM HOME” に至る、

80年代のメセニー・グループの作品に惚れ込んでるファンなら、

どストライクのアルバムでしょう。

レオ・リベイロという、ミネス出身のシンガー・ソングライターの自主制作盤です。

オープニングから、いかにもミナスなメロディが出てきて、

ジャケットのアートワークそのものの、清涼な空気に包み込まれます。

すでに30年以上のキャリアのある人だそうで、

キャリアのスタートが、PLIC というプログレ・バンドだったというのが面白い。

一方で、クラシック・ギターを、ミナスのレオポルディナにある名門

リア・サルガド国立音楽院で学んだとのこと。

そんなアカデミックなバックグラウンドを持つものの、

ナイトクラブやショウやイヴェントなど、もっぱら裏方の仕事をしていたようです。

長年書きためてきたという作品の完成度は高く、スケール感のある楽曲とともに、

のびやかに歌うレオのヴォーカルのみずみずしさも、格別ですね。

案の定というか、パット・メセニーとライル・メイズにオマージュを捧げた曲もあります。

そしてバックを務めるのが、ミナスを代表するジャズ・ベーシスト、

ドゥドゥ・リマ率いるトリオで、こりゃあ最高じゃないですか。

ドゥドゥ・リマ・トリオはミルトン・ナシメントとの共演でも名を上げた、

ジャズ・ミネイロのグループで、パット・メセニー・グループやトニーニョ・オルタの

サウンドスケープを再現するのに、もってこいのグループです。

ミナスの抒情溢れるコンポジションに、テクニカルなジャズ表現のバランスもよく、

ドゥドゥ・リマの縦・横両使いのベースの絡みや、鍵盤奏者のプログラミングなど、

ジャズとしての聴きどころも満載です。

終盤、クラシック・ギターの腕前を披露するギター・ソロもあります。

無名の人なれど、自主制作で、こんなハイ・クオリティのアルバムが

しれっと出るところも、スゴイよなあ。

パット・メセニー・グループのファンでもなければ、

いわゆるミナス派にあまり食指を動かさないぼくも、トリコとなった逸品です。

Leo Ribeiro "PAISAGEM " no label no number (2019)

2020-06-10 00:00

コメント(0)

レユニオンのクレオール・ジャズ・シンガー・ソングライター グウェンドリーヌ・アブサロン [インド洋]

レユニオンの女性ジャズ・シンガー・ソングライターの2作目。

名前からもわかるとおり、インド系の出自を持つ人ですね。

グウェンドリーヌ・アブサロンは、92年、サン・ドニの生まれ。

叔父がミュージシャンで、その影響でギターを覚え、

10歳の時には、マロヤのアルバムにコーラスとして参加したことがあるそうです。

クラシックの声楽からジャズまで学び、はや十代の若さで、

10年にレユニオンのベスト・ジャズ・シンガーに選ばれたという才能豊かな人。

18年のデビュー作は聴いていないんですけれど、

今年出た本作は、世界各地から続々と生まれている、

ジャズ新世代の資質をうかがわせるシンガーで、

マロヤをベースにしたジャズでは、メディ・ジェルヴィル以来の本格的な逸材といえます。

メディ・ジェルヴィルがかつてプロデュースしたシンガー・ソングライター、

ファブリース・ルグロを思わず連想していたところ、そのファブリースが作曲した

‘Modernity’ を取り上げていて、ファブリースもゲストでギターを弾いています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-05-06

しかし、本作のキモはプロデューサーである、

マルチニークのピアニスト、エルヴェ・セルカルの存在ですね。

エルヴェがマルチニークの太鼓歌ベル・エアー(ベレ)を通して、

同じ奴隷文化の音楽遺産であるレユニオンのマロヤにも目を向け、

奴隷貿易がもたらした大西洋とインド洋のクレオール文化を

掘り下げる作品を生み出していることは、これまでにもここでご紹介してきたとおり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-16

そんなエルヴェをプロデューサーに据えたのは絶好のキャスティングで、

マロヤとベレのリズムをミックスした‘Béliya’ をエルヴェと共作しているところは、

まさにこの二人ならではといえます。

また、ほかにも、セザリア・エヴォーラにオマージュを捧げた二人の共作曲

‘La Diva De La Morna’ では、モルナのメロディとマロヤのリズムを合体し、

芳醇なクレオールの香りを漂わせるトラックとなっていますよ。

マルチニークだけでなく、カーボ・ヴェルデも視野に入れるところは、

広範なクレオール文化を取り入れる、エルヴェとグウェンドリーヌの音楽性の

相性の良さの表れでしょう。アルバム・ラストのサンバも印象的な、

クレオール・ジャズの涼風を感じさせる傑作です。

Gwendoline Absalon "VANGASAY" Ting Bang TB9722916-09 (2020)

2020-06-08 00:00

コメント(0)

アディス・アベバ=メルボルン・コネクション ムラトゥ・アスタトゥケ&ブラック・ジーザス・エクスペリエンス [東アフリカ]

エチオ・ジャズのゴッドファーザー、ムラトゥ・アスタトゥケと

オーストラリアのエチオ・ジャズ・バンド、ブラック・ジーザス・エクスペリエンスとの

共演第2作が出ました。16年の“CRADLE OF HUMANITY” 以来、4年ぶりです。

メルボルンを拠点とするブラック・ジーザス・エクスペリエンスは08年結成、

同年にデビュー作を出します。翌09年、ムラトゥ・アスタトゥケが

オーストラリアでコンサートを行った時にバックを務めてから、

ムラトゥとの関係が始まり、10年越しの交流を経て、すっかり打ち解けたようですね。

今作でも、ブラック・ジーザス・エクスペリエンスのアンサンブルの中に、

ムラトゥのヴィブラフォンやウーリッツァーが、見事に溶け込んでいます。

まるでムラトゥがメンバーの一員に成りきったようで、

ムラトゥ・アスタトゥケの新作というより、

ブラック・ジーザス・エクスペリエンスのアルバムに

フィーチャリングされている感の強いアンサンブルを聞かせています。

エチオピアン人女性シンガー、エヌシュ・タイのポエトリー・リーディングを思わせる

つぶやくようなヴォーカルと、ジンバブウェ人MCのリアム‘モンク’モンクハウスのラップが、

アルバムにコントラストを作っていて、ヒップ・ホップとファンクとエチオ・ジャズが

無理なく同居していますね。

ムラトゥがクリエイトしたエチオ・ジャズが世界的に広まり、

孫にもあたる世代から、圧倒的な支持を受けるようになったことも幸いなら、

ムラトゥをリスペクトする若者たちとともに、

エチオ・ジャズをアップデイトしたサウンドに作り上げていけるなんて、

ムラトゥは幸せ者だなあと感じ入っちゃいますね。

老境を迎えた音楽家にとって、これ以上ない最高の境遇じゃないでしょうか。

Mulatu Astatke + Black Jesus Experience "TO KNOW WITHOUT KNOWING" Agogo AG135CD (2020)

2020-06-06 00:00

コメント(0)

マンデ・ロック・ギタリスト ウマール・コナテ [西アフリカ]

クレモント・ミュージックから順調にアルバムをリリースしている

マリのギタリスト、ウマール・コナテの5作目を数える新作。

着実に実力をつけてきたことを感じさせる力作です。

そういえば、これまでウマール・コナテを一度も取り上げてこなかったので、

ちょっとここで、総ざらいしておきましょうか。

ウマールがインターナショナル・デビューを果たした

クレモント・ミュージックからの第1作が、14年の“ADDOH”。

ドラムスとベースのリズム・セクションで強化したマンデ・ポップを、

80年代のワールド・ミュージック・ブーム時代のサウンドとは、

明らかに異なった文脈でロック化したサウンドが新鮮でした。

「明らかに異なった文脈」というのは、

幼い頃から伝統的なマンデ音楽とロックを並行して聴いて育った世代にとって、

マンデの訛りのあるグルーヴを、ロックの割り切ったビートと共存させるスキルが

自然に備わっていることを感じさせるからです。

もちろん、ジミ・ヘンドリックスの影響を明らかにするアフリカ人ギタリストは、

もっと上の世代にもいたわけですけれど、そうしたロック感覚を所与のものとするには、

もう少し時間がかかったということなんじゃないでしょうか。

ちょうど、ヒップ・ホップを聴いて育ったジャズ・ミュージシャンが、

ジャズのリズム・センスをがらりと更新してしまったのと同じように。

こうしたロック・センスの咀嚼は、ギネアのモー!クヤテにも感じましたけれど、

90年代世代が獲得したものといえそうです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-10-10

“ADDOH” では、ボストンのデボ・バンドのホーン・セクションも加わるなど、

多数のサポート・ミュージシャンを曲ごとに迎え、ロック・サウンドの

引き締まったリズムにのせて、ウマールが力のあるヴォーカルとともに、

キレのいいギターを聞かせていましたね。

その一方、ンゴニやソクを加えたアクースティックなスタイルや、

シディキ・ジャバテのコラとエレクトリック・ギターでデュオをするトラックもあり、

さまざまなフォーマットで個性を披露できる力を、この時すでに発揮していました。

16年の2作目“MAYA MAYA” では、スリー・ピースのギター・バンド・スタイルで制作。

曲によってオルガンやスティール・ギターも加わるものの、

小編成のバンド・サウンドで、小気味よくギターを鳴らしていました。

かなりトリッキーなソロを披露するなど、攻めの姿勢もたっぷり見せていましたね。

そして、14年のアメリカ・ツアー時にレコーディングしたライヴ盤が、

17年に“LIVE IN AMERICA”。過去2作のレパートリーを、

2作目と同じベース、ドラムスのスリー・ピースで演奏。

スタジオ・アルバム以上にギンギンのハード・ロック・スタイルのギターで、

ヴォーカルも肩に力が入りすぎているキライがあるんですが、

エネルギーをほとばしらせたツバの飛ぶような歌いっぷりは、胸をすきます。

ドラムスがカラバシに替えてプレイする、

後半のアクースティック・セットとの硬軟使い分けも鮮やかです。

翌18年には、地元バマコでのライヴ盤を続けて出しました。

全曲新曲という意欲作ではあったんですが、ぼくはこれパスしちゃったんだな。

シャラン、シャランと軽い音色を奏でる、キーボードのプレイが、どうも耳ざわりで。

1・2作目でオルガンを弾いていたプロフェッサー・ルイは良かったのに、

なんでメンバー替えちゃったのかなあ。

そして、今作の“I LOVE YOU INNA” は、

余裕も感じさせる仕上がりとなりました。

レゲエ/ダブをミックスした‘Almounakaf’ のフレッシュな仕上がり、

‘Badje Bisinndje’ でジャズぽいピアノをフィーチャーした新機軸も、成功しています。

Oumar Konaté "I LOVE YOU INNA" Clermont Music CLE025 (2019)

Oumar Konate "ADDOH" Clermont Music CLE009 (2014)

Oumar Konaté "MAYA MAYA" Clermont Music CLE0014 (2016)

Oumar Konaté "LIVE IN AMERICA" Clermont Music CLE017 (2017)

2020-06-04 00:00

コメント(0)

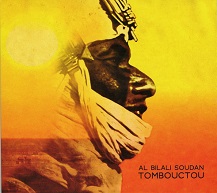

灼熱のトンブクトゥ アル・ビラリ・スーダン [西アフリカ]

灼熱の太陽に焼かれ、遠景のサハラが熱で揺らめくジャケットのアートワークが、

トンブクトゥのイメージを鮮やかに伝えます。

トゥアレグのグリオ・グループ、アル・ビラリ・スーダン、

7年ぶりの新作のタイトルは、ずばり「トンブクトゥ」。

火傷しそうなジャケットの色が、音楽の熱気を見事に表わしていますね。

前作ではテハルダント2台、カラバシ2台の4人編成だったのが、

今作ではテハルダント奏者をもう一人加え、5人編成となっています。

しかもそのうちの1台のテハルダントがアンプリファイされて(新参加のメンバー?)、

脳天直撃のノイジーなサウンドを生み出しているんですよ。

おかげで、前作の滋味溢れるシブいサウンドからは一変、

激烈トランシーなサウンドに変貌しています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-01-09

いやー、スゴイな、これ。

でも、このサウンドに既聴感あるのは、

サヘル・サウンズから出た3人組タラウィット・トンブクトゥを聴いていたからですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-11-12

タラウィット・トンブクトゥは、アンプリファイされたテハルダントと、

ベース役のもう1台のテハルダントにカラバシよるる3人組。

カラバシの重低音を強調したローファイなサウンドに、ヤられました。

たった3人であの迫力は、ミックスの効果もあったと思いますけれど、

こちらは人数が倍の6人なので、音の厚みが違います。

その場を切り裂くようなアンプリファイド・テハルダントの響きが、とにかくスゴイ。

これに勝てる弦楽器は、ジミ・ヘンドリックスの

エレクトリック・ギターぐらいだろと思わせる迫力は、霊力すら感じさせますよ。

生音で絡むテハルダントも裏に回るばかりでなく、

アンプリファイド・テハルダントの合間をくぐる反復フレーズで、存在感を示しています。

投げつけるようなヴォーカルの荒々しさにも、聴き惚れるばかり。

祝祭のダンス、タカンバの饗宴を、ぜひトンブクトゥで体験してみたい、

そんな思いを強くさせる傑作です。

Al Bilali Soudan "TOMBOUCTOU" Clermont Music CLE029 (2020)

2020-06-02 00:00

コメント(0)