ターラブを原点回帰させたシティ・ビンティ・サアドのひ孫 シティ・ムハラム [東アフリカ]

ザンジバルのターラブの歴史を知る人なら、

ターラブをスワヒリ語で歌って大衆歌謡として広めた伝説の女性歌手、

シティ・ビンティ・サアドの名をご存じと思います。

トピック盤に4曲、ヴェルゴ盤に2曲CD化されたSP録音を、

すでにお聞きのファンもいるかもしれません。

時は1880年。奴隷制度が残る男性中心の封建的なイスラーム社会のザンジバルで、

シティ・ビンティ・サアドは貧しい農家の娘として生まれ、コーラン学校にも通えず、

読み書きのできないまま大人となります。やがて歌手となるチャンスに恵まれ、

東アフリカで初のレコーディングを1928年に行い、運命は大きく変わります。

インドのボンベイで行われたその録音は、

東アフリカで最初のレコードとなったばかりでなく、

女性歌手としての録音も初ならば、ターラブの記念すべき初録音となったのでした。

(注:ライナーに「1929年に初録音」という記述がありますが、1928年の誤りです)

シティは、日々の暮らしや社会問題を題材とする曲を作っては歌い、

人々から大きな人気を得ると、男性に限られていたターラブ演奏への女性の参加や、

女性だけのターラブ・クラブを発足させるなど、

女性のエンパワーメントを促す文化的アイコンとなりました。

のちに、そんなシティに感化されたのが、

成女儀礼ウニャゴの祭祀でもあったビ・キドゥデです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-04-20

ビ・キドゥデのドキュメンタリー映画“AS OLD AS MY TONGUE” に出てきた、

シティ・ビンティ・サアドのSP盤をかけるシーンにも、それは表われていましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2009-08-05

前置きが長くなってしまいましたけれど、

本作はその伝説的なシティ・ビンティ・サアドのひ孫にあたる、

シティ・ムハラムの世界デビュー作です。

ザンジバルのターラブは、アマチュア楽団のクラブが組織化されるにしたがって、

冠婚葬祭向けのヨソイキなお行儀のいい演奏が主流となり、

生きた大衆歌謡としての側面が失われていく傾向にありました。

本作のねらいは、曾祖母シティ・ビンティ・サアドの進取の気性を、

もう一度ターラブに取り戻そうとする試みにあります。

ヴァイオリンなど大人数の弦楽セクションを使わず、小編成の伴奏にしたのが肝。

パーカッションを効果的に使い、キドゥンバクのスタイルで演奏しているところに、

シティ・ビンティ・サアド時代の大衆歌謡へ回帰させる意図が表われています。

音楽監督を務めたのは、ムハンマド・イサ・マトナ。

覚えていますか? 一昨年、ノルウェイ人ジャズ・ミュージシャンとのコラボで

注目を集めた、マトナズ・アフダル・グループのリーダーです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-22

古典ターラブやザンジバルやエジプトの古謡を参照しつつ、

ターラブをモダン化したあのアルバムの試みをさらに推し進め、

マトナはウード、ヴァイオリンのほか、サポート・ヴォーカルも担っていますよ。

あのアルバムにも参加していたノルウェイ人ベーシストの躍動するラインが、

リズムを強化していて、サウンドの核となっています。

西洋人音楽家の起用についても、マトナズ・アフダル・グループの経験が

生かされたようで、バス・クラリネットなど実に上手い使い方をしていますね。

古典的なターラブのメロディを引き立てたアンサンブルを聞くと、

しっかりとリハーサルを積んだ様子がうかがえます。

サム・ジョーンズが施したエレクトロのデリケイトなトリートメントも効果的です。

多様な文化が混淆したスワヒリ文化のダイヴァーシティと、

女性のエンパワーメントを象徴する、

シティ・ビンティ・サアド時代のターラブへ回帰する試みは、

きわめて今日的な意義を持つアプローチなのではないでしょうか。

充実した演奏内容とともに、その企画意図にも大きな拍手を送りたい大力作です。

Siti Muharam "ROMANCE REVOLUTION" On The Corner OTCRLP005 (2020)

*タイトルはCD表記に従いました。ダウンロード・サイトには、

長い別タイトルが付いていますが、フィジカルにその表記はありません。

v.a. "POETRY AND LANGUID CHARM : SWAHILI MUSIC FROM TANZANIA AND KENYA" Topic TSCD936

v.a. "ECHOES OF AFRICA EARLY RECORDINGS 1930s–1950s" Wergo SM1624-2

2020-07-30 00:00

コメント(0)

カリブで再定義されたマリオン・ブラウン ジョナサン・ジュリオン [西・中央ヨーロッパ]

そういえば、ジョナサン・ジュリオンのアルバムを取り上げていませんでしたね。

ジョナサン・ジュリオンは、フランス、パリの南に位置する

イヴリー=シュル=セーヌで生まれ、グアドループで育った若手ジャズ・ピアニスト。

フランスのジャズ・ピアニスト、ミシェル・ペトルチアーニの影響を受ける一方、

アラン・ジャン=マリーやマリオ・カノンジュといったビギン・ジャズのピアニストから

多くを学んだというジョナサン。高校時代にドラムスのアルノー・ドルメンと出会って、

フランシス・フォートライと初のトリオを結成したといいます。

アルノー・ドルメンのデビュー作には、グウォ・カの影響は聴き取れませんでしたけれど、

ジョナサン・ジュリオンの本作ではカ(大太鼓)奏者が参加して、

グウォ・カのさまざまなリズムを押し出し、

アルノーもグウォ・カのリズムをトレースしたドラミングを聞かせています。

本作がユニークなのは、マリオン・ブラウンの曲集ということで、

85年生まれという若いジョナサンが、どうやってマリオン・ブラウンと出会ったのか、

興味がわきますねえ。だいたいピアニストで、マリオン・ブラウンの楽曲に

挑戦した人なんて、これまでいたっけか?

マリオン・ブラウンは、フリーや前衛というラベリングのせいで、

実像とは少しずれた評価をされてきた人と、ぼくは受け止めているんですけれど、

カリブ由来のリズムでマリオン・ブラウンを捉え直そうという視点は、

多角化した現代のジャズらしいフレッシュさを感じて、とても共感できます。

その試みは見事に成功していて、

オープニングの74年の‘Sweet Earth Flying’ では、

オリジナルにはなかったポリリズムの実験が繰り広げられています。

66年の代表曲‘Capricorn Moon’ を取り上げてくれたのも、嬉しいなあ。

マリオンらしいおおらかな曲で、当時これがどうしてフリー・ジャズ呼ばわりされたのか、

本当に理解に苦しむんですけど、カリブの陽性のリズムと相性バッチリですね。

ベースにはマルチニークの名手ミシェル・アリボが参加しているほか、

シャープに切り込むアルト・サックスにも引き込まれました。

(クレジットにはテナーとあるけど、これはどう聞いたって、アルトでしょ)

ジョウィー・オミシルというこの人、ハイチ系カナダ人だそうです。

アフロ・カリビアンのリズム・アプローチで、マリオン・ブラウンを甦らせた傑作です。

Jonathan Jurion "LE TEMPS FOU: THE MUSIC OF MARION BROWN" Komos KOS006CD (2019)

2020-07-28 00:00

コメント(2)

グウォ・カとジャズ エドモニー・クラテール [カリブ海]

4年前だったか、この人の88年作がなぜかCD化されて、

ズーク全盛期のグアドループに、こんなアルバムが出ていたのかと、

少し意外に思ったものです。その主は、エドモニー・クラテール。

グウォ・カのパーカッショニストで、ジャズ・トランペッターでもあるという人ですね。

そのアルバムは、グウォ・カ伝説の音楽家、ヴェロをトリビュートした内容。

ヴェロことマルセル・ロリアは、グアドループの文化的アイコンともなった人で、

カ(大太鼓)の妙技と野趣たっぷりの歌は、

セリニ盤LPなどでぼくもずいぶん愛聴しました。

一方、エドモニーのアルバムは、

グウォ・カ・ミーツ・スピリチュアル・ジャズ/フュージョンといった仕上がりで、

「グアドループのマヌ・ディバンゴ」みたいなポジショニングですね。

なんでまた30年も前のアルバムが突然CD化されたのか、

ナゾに思っていたんですけど、どうやら新作の予告編だったみたいですね。

2年前に、30年ぶりとなるアルバムが出ていたことに気付きました。

なぜかこちらは日本に入ってきませんでしたね。

コンセプトは、88年作とおんなじ。

全編でグウォ・カのリズムを通奏低音に響かせながら、

コンテンポラリー・ジャズ、フュージョン、エレクトロを駆使しながら、

カリブの音楽とリズムを引き立てています。

プログラミングとカ(大太鼓)がガチンコで競演する‘An Ba Jouk’ あたりが、

この人ならではでしょうか。

昔からのフレンチ・カリブ音楽ファンの頬をユルませる、

ビギンの‘Jouwé Tanbou’ ‘An Ba Jouk’ もありますよ。

ここ最近、エドモニー・クラテールやエリック・コザックとかに、

急にスポットが当たるようになったのって、ジャズ・ミュージシャンが

グウォ・カを取り上げるようになったのと、何か関係があるんですかね。

ジョナサン・ジュリオンやヴェロニカ・エルマン・サンビンのように、

グウォ・カをしっかりと咀嚼して、自身の音楽に取り入れる音楽家もいれば、

アルノー・ドルメンのように、グウォ・カの影響を自称するわりに、

さっぱりその痕跡が作品にうかがえない人もいて、濃淡はかなりあるんですけれども。

エドモニー・クラテールのグウォ・カ愛はホンモノで、

COVID-19の影響で遅れている新作のリリースが待たれます。

Edmony Krater et Zepiss "TIJAN POU VELO" Heavenly Sweetness HS142CD (1988)

Edmony Krater "AN KA SONJÉ" Heavenly Sweetness HS176CD (2018)

[LP] Anzala, Dolor, Vélo "ANZALA - DOLOR - VÉLO" Celini RCG10007

Velo "GWOKA" Emeraude/Esoldun CC2-714 (1963)

Vélo "VÉLO MAÎTRE

2020-07-26 00:00

コメント(2)

UKトリニダーディアン・ポエトリー アンソニー・ジョゼフ [ブリテン諸島]

ブリティッシュ・トリニダーディアンの詩人で小説家のアンソニ・ジョゼフは、

ブリティッシュ・レゲエのダブ・ポエトリーで知られる

リントン・クウェシ・ジョンソンと肩を並べる、カリブを出自とする社会運動家です。

スパズム・バンドを率いた初期のアルバムでは、アヴァンギャルドなアフロ・ジャズをやり、

ミシェル・ンデゲオチェロがプロデュースした14年のソロ作では、

ギル・スコット・ヘロンをホウフツとさせる、

アフロビートからスピリチュアル・ジャズを横断したサウンドを聞かせていました。

これまで気になりつつも、横目に見てるだけの人だったんですが、

18年にこんなスゴイ作品を出していたとは、知りませんでした。

自身のルーツであるトリニダードに軸足を置いたアルバムで、

トリニダード・トバゴの首都ポート・オヴ・スペインで、

現地のミュージシャンたちを多く迎え入れて、レコーディングしています。

リリース当時に聴いていれば、間違いなく年間ベスト・クラスの傑作で、

なぜこれほどの作品が、話題にもならなかったんでしょう?

本作の前に、“CARRIBEAN ROOTS” というアルバムを14年に出していて、

スティールドラムのアンディ・ナレルを招いて、

カリブのルーツに立脚した音楽へ転身していたんですね。

いわば本作はその続編にあたるもので、トリニダードに直接乗り込み、

スティールドラムのカリスマ・プレイヤーで、

スティール・オーケストラのリーダーとしても名高い

レン“ブグジー”シャープをはじめ、ラプソの3・カナルにブラザーズ・レジスタンス、

グレナダ出身のトリニダーディアン・シンガーのエラ・アンダール、

シンガー・ソングライターのジョン・ジョン・フランシスなどが参加しています。

オープニングは、ヨルバ起源の海の女神、イエマンジャに捧げるチャントをする

エラ・アンダールをフィーチャーした‘Milligan’。トーキング・ドラムを絡ませて、

奴隷文化が育んだアフロ・カリブの古層にさかのぼってアルバムをスタートさせると、

続いてブグジーのスティールドラムをフィーチャーしたソカの‘Sans Souci’。

スティールバンドのエンジン・ルームと呼ばれる

パーカッション・アンサンブルのリズムがハジけまくります。

そして、政治意識の高いラプソのアーティストとの共演が続きます。

3・カナルをフィーチャーした‘Bandit School’ はPファンクとソカのミックス、

ブラザー・レジスタンスをフィーチャーした‘Dealings’ は、

アフロビートとソカのミックスでダブ・ポエットしたといった趣。

いずれもアンソニーとの相性は抜群ですね。

それにしても、3・カナルもブラザー・レジスタンスも久しぶりすぎて、ビックリですね。

彼らのCDをよく聴いていたのは、もう20年近くも前のことで、

以来まったく動静が伝わってこなかったけれど、ちゃんと現地では活躍していたんだな。

チャトニー(インディアン・ソカ)ふうの‘Jungle’ は、

トリニダードのインド系住民ばかりでなく、

イギリスのインド系移民も視野に入れたものでしょうか。

ちなみにこの曲は、アンソニーの娘のミーナ・ジョゼフが歌っています。

ホーンやストリングスも加えた贅沢な音作りで、

トリニダードの過去と現代を往来した一大音楽絵巻、聴き応えタップリです。

Anthony Joseph "PEOPLE OF THE SUN" Heavenly Sweetness HS185CD (2018)

3 Canal "HEROES OF WHA?" Rituals CO8106 (2001)

Brother Resistance "WHEN DE RIDDUM EXPLODE" Rituals NTCD116 (2001)

2020-07-24 00:00

コメント(2)

90年代も絶好調 パット・トーマス [西アフリカ]

ファンキー・ハイライフの名シンガー、パット・トーマスがカムバックを果たし、

絶賛活躍中であることは、もうここでも何度か触れたとおり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-06-21

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-07

80年代に経済破綻したガーナを離れ、

パットはドイツ、ロンドン、トロントなどを点々としながら、

在外ガーナ人コミュニティのインディ・レーベルから作品を出し続けていましたけれど、

この時代のCDは入手が難しかったんですよねえ。

今回入手した99年作のCDも、初めて目にしました。

打ち込みをベースに、ギター、サックス、パーカッションを加えただけの、

いかにも低予算な作りなんですけど、これがなかなか良くって、

ここのところのお気に入りになっているんです。

この時代のハイライフといえば、ドイツへ脱出したガーナ人たちの間で、

ボガ・ハイライフが流行した時代なんですけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-03-25

ハイライフのメロディを捨て、ナンパなガーナのAORに成り下がった

ボガ・ハイライフとは志の異なる、一時代を築いたスター・シンガーらしい、

ハイライフ直球ど真ん中のサウンドが泣かせます。

‘Menyi Me Mma’ なんて、ハイライフのメロディが、

こんなメロウ・グルーヴになるのかというオドロキのトラックで、

打ち込みのリズムが奏でる、まろやかなビートが昇天もの。

クラブでかけたら、ぜったいウケるよ、これ。

当時のボガ・ハイライフをやってた連中に聞かせてやりたかったよなあ、これを。

同じメロウにするなら、こんな風にやってみろって。

95年にパットの自主レーベルから出した“AGONA BY BUS LIVE” ではまだ人力演奏で、

ハイライフの泥臭さを残していたのが、翌96年の“DZE NYAME DI” では、

泥臭いハイライフのメロディはそのままで、

サウンドをメロウにトリートメントしていて、すでに本作の萌芽はあったといえますね。

パットの歌い口やコーラスの微妙な不協和ぶりも、

いかにもハイライフらしくって、たまんない。

ニュアンスのある柔らかいグルーヴも、打ち込みらしからぬというか、

センスのいい人がプログラミングすると、違うもんだなあと感心しきり。

プログラミングには、パットと、ギターのパー・ジョー、

パーカッションのコフィ・アッカーの3人がクレジットされているけれど、

誰がキー・パーソンだったんだろう。

恵まれた制作環境になかった90年代も、絶好調だったことのわかる、

知られざるパット・トーマスの傑作です。

Pat Thomas "SIKA NANTEE" Megastar 99-4 (1999)

Pat Thomas "AGONA BY BUS LIVE" PatCo CDPP1002 (1995)

Pat Thomas "DZE NYAME DI" PatCo CDPP004 (1996)

2020-07-22 00:00

コメント(0)

解放を目前とした南ア黒人の輝き ジョナス・グワングワ [南部アフリカ]

南ア・ジャズを代表するトロンボーン奏者ジョナス・グワングワの初めて見るCD。

こりゃあ珍しいと、ロクにタイトルも確かめずにオーダーしてみたら、

届いてびっくり。なんと『ポップ・アフリカ800』にも載せた、

“FLOWERS OF THE NATION” と同内容のアルバムじゃないですか。

えぇ? これがオリジナルだったの!?

びっくりしてバック・インレイを確かめてみると、1993年と書かれてある。

『ポップ・アフリカ800』に載せたソニー盤は2001年作で、

じゃあ、こっちは再発盤だったのか!

あわてて調べてみたところ、オリジナルはさらに前の90年に

アフリカン・エコーズという会社から出たLPで、

3年後に‘Batsumi’ ‘Time Up’ の2曲を追加して、

曲順を変えてCD化したのが本CDだということが判明。

CD表紙は、オリジナルLPと違ったものになっています。

01年に出たソニー盤は、本CDにさらにボーナス・トラックとして

‘Diphororo’ のヴォーカル・ミックスを追加して再発されたものだったんですね。

うわー、知らなかったあ。

おかげで、あらためてこのアルバムの魅力の理由が、フに落ちましたよ。

翌02年に出た“SOUNDS FROM EXILE” が、

かなり洗練されたフュージョン・タッチのサウンドだったので、

“FLOWERS OF THE NATION” とのサウンドの違いが不思議でならなかったんです。

10年も前のリリースなら、サウンドが違うのも当然の話で、

なにより本作に充満している、ハンパない熱量の理由が、

90年作と聞けば、するっと了解できようというものです。

なんたって、90年といえば、アパルトヘイト関連法の廃止が目前となり、

2月にはネルソン・マンデーラが釈放されるという、

長年の悲願がついに叶えられた時期ですからね。

まさに南ア黒人たちの自由と解放が、すぐ手の届くところまで迫った時で、

“FLOWERS OF THE NATION” の歓喜に満ち溢れたサウンドは、

まさにそういう時期だからこそ生み出されたものだったんですね。

60年代から亡命生活を送っていたジョナス・グワングワは、

「アマンドラ」の音楽監督を務め、映画「クライ・フリーダム」のスコアを書くなど、

音楽家としてアパルトヘイト撤廃に向けた活動を一貫して続けていました。

91年になってようやく南アへ帰国を果たすわけですけれど、

本作はその前年、ロンドンでレコーディングされたんですね。

録音月日が不明なんですが、マンデーラ解放後だったんじゃないかな。

ピアノとアルト・サックスにベキ・ムセレクが参加しているように、

南ア出身のジャズ・ミュージシャンたちによる、

重厚なホーン・アンサンブルと男女コーラスが歓喜を爆発させたサウンドは、

解放を目前とした南ア黒人たちの万感の思いがたぎっていて、

いつ聴いても感動的です。

Jonas Gwangwa "FLOWERS OF THE NATION" Kariba/Tusk TUCD31 (1993)

Jonas Gwangwa "FLOWERS OF THE NATION" Sony CDEPC8177 (2001)

2020-07-20 00:00

コメント(0)

鉱山労働者のヴォーカル・グループ マッセラ・レ・ディホバ [南部アフリカ]

先月レソトのアコーディオン音楽ファモの名グループ、

タウ・エー・マッセカを紹介しましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-06-14

今回紹介するのは、南ソトを代表するヴォーカル・グループのマッセラ・レ・ディホバ。

ぼくは初めて知ったグループなんですが、南ソトのア・カペラ・コーラスというと、

以前イギリス、イーグルから2枚組の10枚シリーズで出た、

南アフリカ放送協会SABCのトランスクリプションの第3集『南ソトとツワナ編』に、

ヴァージニア・ゴールド・マイナーズ、

プレス・ステイン・ゴールド・マイン・バンドの2曲が

収録されていて、聴いたことがあります。

マッセラ・レ・ディホバもその2曲とまったく同じタイプのア・カペラ・コーラスで、

コール・アンド・レスポンス主体のワーク・ソングを強くうかがわせる音楽ですね。

南ア黒人のア・カペラ・コーラスというと、

ズールーのンブーベがすぐに思い浮かびますけれど、

ンブーベのような重厚でヴォリューミーなコーラスと違って、

こちらは、ひび割れた声に土臭い味わいがあり、粗く乾いた手触りを残します。

レディスミス・ブラック・マンバーゾのような洗練されたイシカタミアとも

まるでタイプの違う、野趣溢れるコーラスですね。

『南ソトとツワナ編』収録のグループ名が、どちらも鉱山の名を冠しているとおり、

どうやら鉱山労働者のグループらしく、マッセラ・レ・ディホバのリーダー、

ラッセマ・マッセラ(1925-99)も、40年代後半にウェスト・スプリングスの鉱山へ

出稼ぎで働き、56年に初のヴォーカル・グループを結成したとライナーに書かれています。

ラッセマがフル・タイムのミュージシャンだったことはなく、鉱山の仕事を終え、

鉱山仲間のメンバーとともに音楽活動をしていたようですね。

そんな出身を聞くと、この音楽はワーク・ソングそのものなのかと思ってしまいますが、

そうではなく、ソト人男性のダンスのモホベロ、ソト人女性のダンスのモヒボ、

結社の歌のマンガエやレリゴアナにもとづいて、

ラッセマ・マッセラが創作した曲なのだそう。

ラッセマの独自の解釈で、ソトのさまざまな伝統音楽を再構成して創作した、

新しい伝統音楽であるところが、マッセラ・レ・ディホバの真骨頂だったのですね。

ラッセマは鉱山労働をやめたあと、

ソウェトのソト人とツワナ人収容地区だったフィリに移り、

工場やマーケットで働きながら、コーラス・グループの活動を続けました。

結婚式をはじめ教会や鉱山などのアトラクションで次第に人気を集めるようになり、

SABCの目にとまったんですね。

本CDは、66年から74年にSABCに録音されたトランスクリプションから選曲されていて、

68年録音では、名歌手のマリタバとアコーディオンをフィーチャーしたファモを

2曲聴けるのも貴重です。

Matsela Le Dihoba "MME MMANGWANE" Recordiana CDREC102

v.a. "AFRICAN RENAISSANCE: VOL.3 SOUTH SOTHO & TSWANA" Eagle SABC003

2020-07-18 00:00

コメント(0)

緻密にして雄大 アーロン・パークス [北アメリカ]

コロナ禍に見舞われた2020年を象徴するジャズとして、

ダン・ローゼンブームのアルバムに加えて、アーロン・パークスの本作が、

のちのちの個人的な記憶として残りそうな予感がするなあ。

フリーに寄ったエネルギーを強烈に放っていたダン・ローゼンブームとは対極の、

耽美で繊細なサウンドスケープを生み出す、緻密なアーロン・パークスの音世界。

抒情的な美しさのなかに、緊張や狂気をはらんだエモーショナルな展開が

たびたび訪れて、不穏なアウラを宿します。

ビル・エヴァンスの美意識を受け継ぐかのようなアーロンのピアノが、

2020年の病んだ世界を鎮めるかのように響くのが、ことさら強い印象を残します。

アーロンの多種多様な鍵盤が生み出す美しいハーモニーに、

歪んだフィードバックで絡んでくる、グレッグ・トゥーヒーのギター。

グレッグのギターがときおり不調和を持ち込み、アーロンの音風景を、

異次元の情景へと動かしていきます。

アーロン・パークスとグレッグ・トゥーヒーの二人が前面に出て絡み合う一方、

ドラムスとベースのリズム・セクションは脇を固めることに徹していて、

二人に即興を促しているようですね。

アーロンが弾く鍵盤のレイヤーが、ほの暗いハーモニーを生み出し、

たった4人の演奏と思えぬラージ・アンサンブルのようなスケール感のあるサウンドを

組み立てているのも、細部まで作り込まれたアーロンの作編曲の素晴らしさでしょう。

雄大なアメリカの原風景を想起させる、イマジネーション豊かな音世界が、

時に躍動し、時に深い瞑想へと引き寄せ、聴く者に感動を呼び覚まします。

Aaron Parks "LITTLE BIG Ⅱ: DREAMS OF A MECHANICAL MAN" Ropeadope RAD564 (2020)

2020-07-16 00:00

コメント(0)

スタンダードを悪戯に料理 サム・ゲンデル [北アメリカ]

うわー、とんでもないね、こりゃ。

とてつもなく革新的なスタンダード集で、

さすがのスタンダードぎらいのぼくも、これには降参です。

エクスペリメンタル・ヒップ・ホップを経た音響的なアプローチで、

現代的に解釈したジャズ、といえばいいんでしょうかね。

でも、そうまでして、なぜ「スターダスト」や「サテン・ドール」なんてダサい素材を

選ぶ必要があったのかという疑問は、残りますねえ。

じっさい本人のオリジナルも4曲あるくらいなのだから、

全部オリジナルでやればいいのに。

ロス・アンジェルスの奇才サム・ゲンデルの新作。

シンガー・ソングライターとばかり思っていたら、とんでもない。

いろんな顔を持つマルチ奏者だということを、今頃知りました。

このアルバムではサックスを吹き、ベースとエレクトリック・パーカッションの3人で、

たったの二日半でレコーディングを終えたそうです。

リハーサルを積み、プリ・プロにも時間をかけて、なんて録音とは真逆の、

ささっと制作したところが功を奏したアルバムに思えますね。

おそらくこの選曲も、本人にそれほど深い思い入れがあるわけではなく、

単なる思い付きというか悪だくみというか、

イタズラっぽいフットワークの良さをおぼえます。

サックスの音はエフェクトで加工され、シンセのようなサウンドも、

どうやらサムのサックスで鳴らしているようです。

エレクトリック・パーカッションのエレクトロニックなサウンドを含め、

音色こそいかにもエレクトリックなのに、演奏は人力であることを、

強烈に感じさせるところが、この音楽がまぎれもなくジャズであることを示しています。

アンビエントでもエレクトロでもない、まさにジャズを感じさせる存在感は、

ジャズをいったん解体して、再構築したサウンドだからこそ生み出せたものでしょう。

それでいながら、スタンダードのメロディをストレートに演奏する居心地の悪さは、

アルバムを聴き終えた後も、強烈な違和感として残ります。

悪趣味なジャケットのアートワークといい、

この奇妙なスタンダード集の気持ち悪さは、ダサさを平然と引き受けて、

精巧な音像で提示してみせる異能にあり、ということなのでしょう。

キーファーに次いで驚かされた、ロス・アンジェルスの異才です。

Sam Gendel "SATIN DOLL" Nonesuch 075597922158 (2020)

2020-07-14 00:00

コメント(0)

マンデのソウルを伝えて ママ・シソコ [西アフリカ]

今年75歳となるマリのヴェテラン・ギタリスト、ママ・シソコの新作。

ひょっとすると、マリ最長老のギタリストなんじゃないのかしらん。

45年生まれのママ・シソコは、叔父のババ・シソコのもとでンゴニを学び、

その後独学でギターを覚え、ンゴニをギターに移し替えた

マンデ・スタイルのギターを弾き始めます。

マリの初代大統領モディボ・ケイタにギターの腕前を見初められて、

国立伝統音楽合奏団に加わり、68年のクーデターでモディボが失脚した後は、

マラビージャス・デ・マリの元メンバーたちとともに

ナシオナル・バデマを結成し、リード・ギタリストとして活躍しました。

その後、80年代半ばから10年近く、

アリ・ファルカ・トゥーレのバックで弾いていたそうですけれど、

ママ・シソコが弾いているアリのレコードって、見当たらないですね。

ライヴ演奏が中心の活動だったんでしょうか。

ママ・シソコの代表作としては、99年の“SOLEIL DE MINUIT” がありますけれど、

本作はそれ以来のソロ・アルバムと思われます。

録音は16年と18年に行われていて、17年に亡くなったソク(一弦フィドル)の

名プレイヤー、ズマナ・テレタが参加しているのが、聴きどころ。

ラフな感じのドラムスと、アーシーな味のあるオルガンの参加が、

カジュアルなローカルの雰囲気を醸し出していて、グッときますねえ。

パリのスタジオでレコーディングしたら、この感じは出ませんよね。

タイトルがいみじくも示しているとおり、マンデのソウルが伝わってきますよ。

ンゴニの奇才、カンジャファがここでも張り切ったプレイをしていて、

ママ・シソコより前に出しゃばって(笑)、ばっきんばっきん弾きまくっています。

ママ・シソコは余裕のプレイで、カンジャファの裏に回り、カウンターを弾いていますよ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-12-12

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-11-01

なんと、カンジャファはママ・シソコの甥っ子なんだそうで、その縁もあって、

ヴァンサン・ドルレアンのサン・コモンテールでレコーディングが実現したんですね。

ママの子供たちも総出で参加していて、なかでもベースのモディボ・シソコは、

サリフ・ケイタのバンドにも起用された名プレイヤーです。

フィーチャリングされたヴォーカルとバック・コーラスにも、

一番若いジェスからマドゥ、ジャウォエ、アワ、キジャトゥまで、

全員ママの息子・娘たちで、まさしくソウル・ファミリーなのでした。

【訂正とおわび】 2023.12.3

文中で「ママ・シソコの代表作としては、99年の “SOLEIL DE MINUIT”…」と

紹介しましたが、このママ・シソコは同名異人でした。

99年作の方のママ・シソコは、49年マリ西部カイ州のニオロ・デュ・サヘル生まれ。、

74年にシュペール・ビトン・ド・セグーに

ギタリスト兼シンガーとして参加した音楽家です。

謹んで訂正し、おわびいたします。

Mama “Badema” Sissoko "SOUL MAMA" Sans Commentaire SC07 (2020)

Mama Sissoko "SOLEIL DE MINUIT" Buda 82990-2 (1999)

2020-07-12 00:00

コメント(0)

33年ぶりに蘇った作品と引退劇 ハリス・アレクシウ [東ヨーロッパ]

ギリシャ歌謡の帝王は、ヨルゴス・ダラーラスが不動の地位を保っていますけれど、

女王ハリス・アレクシウの方は、2000年代を最後にすっかり衰えてしまったことは、

誰もが認めざるを得ないところだったのではないでしょうか。

ぼくも09年の“I AGAPI THA SE VRI OPOU KAI NA’SAI” を最後に、

ハリスの新作を買うのをやめてしまい、

10年代に入ってからは、新作のニュースを聞いても、

試聴すらためらうようになっていました。

4月に出た本作も横目にしたままだったのですけれど、

ある時ふと聴いてみたところ、往年の歌いぶりが蘇っていて、びっくり。

ソッコー、ギリシャにオーダーしましたよ。

ところが、COVID-19の影響で、待てど暮らせどいっこうに届かず。

いつもなら2週間くらいで到着するところなのにねえ。

そうこうしているうちに、このアルバムは、87年にお蔵入りとなっていた

未発表作品だということがわかり、どおりで声がハツラツとしているわけだと納得。

それにしても郵便事情の混乱ぶりは、本当に酷いですね。

アイルランドやドイツのように、日本向け郵便物をいまだに停止している国もあれば、

発送は受付ていても遅配が当たり前で、ひと月で届けばまだいいほう。

未着のまま行方不明になってしまったのが、3件も連続発生するなんて、異常ですね。

ほかにも、再発送分と最初の発送分が同時に届いてみたり、

未着の問い合わせをした途端、こちらの確認もなしにいきなり返金してきたりと、

業者の対応もぞんざいなところが目立つようになりました。

まだ来ない~、とボヤいていると、今度はハリス引退のニュースが。

6月3日、ギリシャ国営放送ERTのラジオ番組で、

「声が私のいうことを聞かなくなったの。やめるべき時が来たのね」と語ったとのこと。

33年ぶりに未発表録音をリリースすることにしたのも、

引退の覚悟をすでに決めていたからだったのかもしれませんね。

87年録音といえば、ハリスがライカ歌手として、もっとも脂ののっていた時期。

選ばれた10曲は、ミキス・テオドラキス、パナヨティス・トゥンダス、

ヴァシリス・ツィツァーニス、ステリオス・カザンジディスといった

レンベーティカ時代の曲の数々。

ハリスは亡命者たちの声なき声を蘇らせるかのように、じっくりと丁寧に歌っていて、

その重みのある歌声からは、人々の情念がどろりと零れ落ちてくるかのようです。

87年という当時でさえ、すでに古典的なレパートリーだった曲の数々に

生々しい息吹を再び与え、圧倒的な歌ぢからで蘇らせた、迫真の曲集です。

Haris Alexiou "TA TRAGOUDIA TIS XENITIAS" Minos 0602507161927

2020-07-10 00:00

コメント(0)

懐かしいマコッサのシンガー・ソングライター アクセル・ムーナ [中部アフリカ]

うわぁ、なんて懐かしい名前!

カメルーンのマコッサのシンガー・ソングライター、

アクセル・ムーナのCDが、91年に出ていたなんて!!

コロナ禍でレコ屋巡りができないかわりに、ネットで次から次へと、

思いもよらないCDが、まあ網にかかること、かかること。

新作じゃなくて、中古CDの紹介続きで恐縮なんですが、

今回はアフリカ音楽に夢中になりたての頃、

好きになったミュージシャンのお話。

78年、日本で初めてアフリカン・ポップスのCDを輸入した高円寺のアミナダブで、

ジャケットをにらみながら、どこの国のレコードかさえわからない情報皆無の状態で、

せっせとフランス、ソノディスク盤を買っていた昔話は、だいぶ前にしたことがあります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-01-12

当時そんなアフリカン・ポップスのレコードをかけるお店が、高田馬場にあったんですよ。

そのお店タムタムは、セネガルとマリを放浪して帰国した

井古田秀彦さんが開いた、アフリカン・スナック喫茶でした。

大阪万博のウガンダ館に展示されていた大太鼓が、

メイン・テーブルとしてどーんと置かれていた、本格的にアフリカンなお店でした。

井古田さんがアフリカの旅で持ち帰ったバラフォンやトーキング・ドラムに、

アフリカ関係の書籍もたくさん置いてあって、いや、ほんとパラダイスでしたね。

隣駅にある大学に通っていたので、授業の空き時間とかに、入り浸ってたもんです。

タムタムでアクセル・ムーナの“BOBIA” を聴いたのは、大学卒業後のことでした。

カメルーンのマコッサといえば、マヌ・ディバンゴが一番有名ですけれど、

もっと若い世代のJ・M・ティム&フォティあたりが伸びてきた時代で、

アクセル・ムーナのファンキーさに、イッパツでやられたものです。

84年に出たとうようさんの『アフリカの音が聞こえてくる』でも、

このレコードが高く評価されていて、お、とうようさんも、と嬉しくなりましたね。

このアルバムの収録曲‘Juventus’ は、マコッサの歴史的名演を編集した

名コンピレ“60 ANS DE MUSIQUE MAKOSSA ANTHOLOGIE ACT.1 1950-2011” にも

選曲されていて、『ポップ・アフリカ800』にこのコンピレを選盤した時、

アクセル・ムーナの名前に触れたことを覚えています。

で、それ以来、聞かなくなっていた名前でしたけれど、

調べてみたら、なんとこのCD、“BOBIA” から10年ぶりの作品だったんですね。

“BOBIA” のアレンジャーだったマコッサの名ギタリスト、トト・ギヨームが、

本作でもアレンジを務めているほか、びっくりしたのは、リシャール・ボナの参加。

91年のパリ録音で、リシャール・ボナが参加しているというのは、

ボナのもっとも初期の仕事じゃないですかね。

カメルーンの同郷ミュージシャンということで呼ばれたのでしょうけれど、

ひょっとして初レコーディングだったりして。

このほか、カッサヴのメンバーで知られる、マルチニークのキーボード奏者

ジャン=クロード・ネムロが参加しているのにも、目を引かれますね。

当時カッサヴのメンバーの多くが、マヌ・ディバンゴのバンドで仕事をしていたから、

そのコネクションによる参加でしょう。

ドラムスやシンセの音色など、いかにも90年代らしいサウンドで、

かなりズーク色の強い作品となっています。

マコッサらしいファンキーさと、ズークやスークースなど、

流行のサウンドを巧みに取り入れたポップ・サウンドで、

最後の曲がサルサ・アレンジというところも、

カメルーンらしいコンテンポラリーなセンスが発揮されたアルバムですね。

Axel Mouna "TIME NI TIME" Sim's Productions 49910 (1991)

[LP] Axel Mouna "BOBIA" Africa Oumba AOLP005 (1981)

Francis Bebey, Eboa Lotin, Manu Dibango, Misse Ngoh, Axel Mouna, Toto Guillaume, San Fan Thomas and others

"60 ANS DE MUSIQUE MAKOSSA ANTHOLOGIE ACT.a 1950-2011" Musicocenter Production (France) CD0969

2020-07-08 00:00

コメント(0)

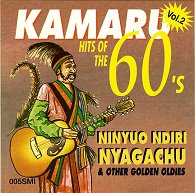

キクユ・ベンガの第一人者 ジョゼフ・カマル [東アフリカ]

もう1枚入手したのは、キクユ人ミュージシャンとしてもっとも有名な

ジョゼフ・カマルの60年代ヒット曲集です。

ジョゼフ・カマルは、ケニヤのポピュラー音楽黎明期を代表する

重要な音楽家であるばかりでなく、

大統領や支配層のエリートに辛辣な批判を浴びせた曲を歌い、

政治活動家としても歴史に名を残した人です。

60~70年代にEPをたくさんリリースし、LPも出しています。

その後はカセットに切り替わりますが、往時の音源がCD化されることはなく、

国外ではほとんど知られていませんね。

と思っていたら、こんなCDを見つけてしまったので、ビックリしたわけなんですが、

いつの間にこんなCDが出ていたんだろう?

原盤はカマル自身がオーナーのレコード会社、

カマル・シティ・サウンズとクレジットされていますけれど、

配給はアメリカ、メリーランド州に住所を置くシンバ・ミュージックで、

CD番号から察するに、この配給会社が制作したCDのようですね。

前回紹介したH・M・カリウキのCDも、同じくこの会社から出たものです。

さて、主役のジョゼフ・カマルですが、

39年にナイロビの北100キロにあるカンゲマという田舎に生まれ、

ミュージシャンになることを夢見て、18歳でナイロビに出ます。

50年代後半のナイロビは、急速に都市化が進んでいた時代で、

東アフリカや中央アフリカの各地から、ミュージシャンが集まり活気に溢れていました。

路上生活でスタートしたカマルも、ほどなく家政夫の仕事にありつき、

稼いだ金で念願のギターを手に入れます。

さらにアコーディオンや1弦フィドルのワンディンディ、

パーカッションのカリンガリンガもこなして、65年についにプロとなり、

67年の‘Celina Hingura Murango’ が大ヒットとなり、一躍人気者となりました。

本CDにもそのオリジナル録音が収録されています。

カマルはキクユの伝統的なメロディを使って作曲したほか、

当時流行していたルオ人の音楽であるベンガの特徴的なベースのリフを取り入れ、

カン高いヴォーカルで歌う妹を従えて、ユニークなスタイルを生み出しました。

カマルのスタイルは、のちに「キクユ・ベンガ」と呼ばれるようになります。

本CDには、アクースティック・ギター、小物打楽器、女性コーラスとで歌う曲と、

エレクトリック・ギター、ベース、ドラムスのバンド・サウンドの曲が

混在していますけれど、バンド・スタイルの録音の方が、古い初期録音のようですね。

このほか、アコーディオンとカリンガリンガ伴奏のムウォンボコも、2曲収録されています。

今回調べてみたら、カマルの孫でサウンド・アーティストのKMRUが

バンドキャンプにカマルのページを開いていて、

かつてのカセットをもとにした音源をダウンロード販売していて、

本作もカタログにありました。

ダウンロード販売で上げた収益をもとに、

ヴァイナルでリイシューすることも計画しているんだそうです。

https://josephkamaru.bandcamp.com/

Joseph Kamaru "KAMARU HITS OF THE 1960’S" Simba Music, Inc. 005SMI

2020-07-06 00:00

コメント(0)

キクユのポエトリー・ダンス・ミュージック ムウォンボコ [東アフリカ]

ケニヤのキクユ人の古いポピュラー音楽を聞くことができる、貴重なCDを見つけました。

うち1枚は、ケニヤがまだイギリスの植民地だった1930年代に生まれた、

キクユ人のダンス音楽ムウォンボコを演奏したアルバムで、タイトルもそのものずばり。

ムウォンボコを代表するアコーディオン奏者であり、

キクユのポピュラー音楽のパイオニアでもあるH・M・カリウキと、

カリンガリンガという鉄製リングを鉄棒で叩く打楽器を奏する

相棒ワ・ガクヤのコンビによるムウォンボゴを、たっぷり13曲聴くことができます。

表紙に「1940」と大書きされているのは、

40年代当時そのままのサウンドを再現していることをアピールしているようです。

ムウォンボコ誕生のきっかけは、キクユ人の伝統的なダンス音楽のムシリグが

30年代初頭に植民地政府に禁止されたからでした。

20年代後半、反政府的な歌詞を歌いながらムシリグをダンスするのが、

キクユのコミュニティで流行となり、その抗議的なメッセージが

政治運動化するのを、植民地政府は怖れたのですね。

当時を振り返ると、21年に政治団体のキクユ青年協会(YKA)が設立され、

その後24年に政治活動を禁止されるも、その後キクユ中央協会が設立されるなど、

イギリスへの抵抗運動が萌芽しはじめた時代だったのです。

そしてムシリグを禁止されたキクユ人たちが、

代わりに考案した新しいダンスのムウォンボコは、

スコティッシュ・ダンス、ワルツ、フォックス・トロットの影響を受けたペア・ダンスで、

再び禁止とならないための狡猾なアイディアによって、生まれました。

カップルが手を取ってリズムに合わせて揺れ、

ゆっくりと円を描くようなステップを踏むムウォンボコは、

植民者の主人であるイギリス人の目にも、魅力的に映りました。

踊り手が列をなして、身をかがめて前後にコミカルなステップを踏むダンスは、

まったくアフリカ的ではない、ヨーロッパ的なダンスなのですが、

キクユの若者たちにも、男女が手を接触する新鮮さでウケたんですね。

こうしたスコティッシュ・ダンス、ワルツ、フォックス・トロットは、

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にナイロビに駐屯した

空母部隊の兵士たちから習ったもので、アコーディオンという楽器も、

第一次世界大戦や第二世界大戦でイギリス軍に従軍したアフリカ兵たちが、

戦地から持ち帰ったものでした。

H・M・カリウキのムウォンボコを聴くと、際立った特徴があり、

アコーディオンが歌の伴奏をするというより、

アコーディオンがメロディをひとしきり弾いた後、ポエトリー・リーディングするという

形式の曲が多く、メロディは女性コーラスが歌う形式の曲も聞かれます。

語りに特徴を置いたこのスタイルは、ムシリグを継いだものなんでしょうね。

ベースとドラムスに、ミックスが悪くてほとんど聞こえない

エレクトリック・ギターが加わったバンド・サウンドの曲が1曲、

‘Njohi Ti Ngoma’ で聞けます。こういうエレクトリック・バンド化したムウォンボコを、

もう少し聞いてみたかったなあ。

H.M. Kariuki & Mr. Wa Gakuya "MWOMBOKO" Simba Music, Inc. 007SMI

2020-07-04 00:00

コメント(0)

ヨルバ風味のアフロ・ソウル オーランド・ジュリウス [西アフリカ]

ナイジェリアのソウル・マン、オーランド・ジュリウスが

ナッシュビルで録音した98年のCD。

へえ~、こんなのが出てたんだ。知りませんでしたねえ。

オーランド・ジュリウスは74年に渡米して、

東海岸でヒュー・マセケラと仕事をした後、西海岸に移り、

84年には“DANCE AFRO-BEAT” というアメリカのマーケット向けの

アルバムをシャナチーから出しましたよね。

その後の活動ぶりを知らず、調べてみたところ、

“DANCE AFRO-BEAT” のセールスが好調だったのに気を良くし、

翌85年、21人のナイジェリア人ミュージシャンを集めて

ナイジェリアン・オール・スターズを結成、全米ツアーに出ています。

92年には数多くのフェスティヴァルに出演し、精力的に各地を回ったそうです。

そんなロード続きの生活に終止符を打ち、ナッシュヴィルに居を移したのが94年。

その理由は、アンブローズ・キャンベルと仕事をするためだったそうです。

ナイジェリアン・ハイライフの伝説的なミュージシャン、アンブローズ・キャンベルは、

当時レオン・ラッセルのバンドのドラマーに雇われ、ナッシュビルで暮らしていたんですね。

オーランドとアンブローズは、70年代にカリフォルニアで親交ができ、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-05-24

のちにオーランドの妻となったラトーヤ・アドゥケを紹介したのも、

アンブローズだったそうで、アメリカで縁が深くなったようです。

オーランドは、ナッシュヴィルの地元TV局で、

アフリカ音楽のヴィデオを流す番組制作をする一方、

自宅の倉庫を改造したレコーディング・スタジオのアフロ・ビート・スタジオを作り、

新作のレコーディングに臨んだようです。

『伝説は続く』と題された本作は、“DANCE AFRO-BEAT” から抜粋した曲に、

新曲を追加した変則的新作となっています。

“DANCE AFRO-BEAT” 収録曲は、ハンド・クラッピングのデジタル・ビートや

リン・ドラムなど、いかにも80年代サウンドなんですけれども、

98年録音の新録曲は、トーキング・ドラムを全面にフィーチャーしているのがミソ。

旋律楽器が後退し、ドラムスやパーカッションのステデイなビートをバックに、

トーキング・ドラムが雄弁に叩きまくるソロ・パートが挟みこまれたり、

トーキング・ドラムが叩くメロディを、コーラスがユニゾンで歌うといった、

まるでジュジュを思わせる場面が多数登場します。

もちろん、オーランドのテナー・サックスを含むホーン・セクションがきらびやかに鳴る、

ばりばりのソウル/ファンク・サウンドではあるんですけれど、

前景化したトーキング・ドラムの存在と、ヨルバの古謡に通じるジュジュぽいメロディが

アフロ・ソウル・サウンドとミックスされて、絶妙な味わいを醸し出しています。

奥さんのラトゥーヤが作曲してヴォーカルをとった曲もあり、

ヨルバ風味のアフロ・ソウルは、なかなかに美味です。

[参照]

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-10-20

Orlando Julius "THE LEGEND CONTINUES" Ayo Music no number (1998)

2020-07-02 00:00

コメント(0)