マラウィ北部のゲットー・ミュージック トンガ・ボーイズ [南部アフリカ]

トンガ・ボーイズも、ピョートル・チチョッキの制作だったのかあ。

今回日本に入荷したジップロック・バッグ入りのCDを見て、

ああ、あのグループかと、すぐにピンときました。

以前、マラウィ帰りの方からいただいたCDで、

同じジップロックのバッグに入ったものがあったんですけど、

棚から取り出してみれば、やっぱり同じトンガ・ボーイズ。

袋の裏を見ると、録音・ミックスにピョートル・チチョッキの名が書かれていました。

トンガ・ボーイズのバンドキャンプのページを見にいったところ、

ぼくがもらったCDは17年に出たもので、現在はダウンロード販売のみになっています。

18年の新作はジップロック・バッグ入りCDで売られていて、

それが日本にも入ってきたんですね。

トンガ・ボーイズは、マラウィ北部の都市ムズズのスラムで活動するグループで、

故郷のンカタ灣からムズズにやってきて、日に1ドルを稼ぐのがやっとの、

経済的にギリギリの生活を送っている若者グループです。

プラスチック製のバケツ、シャベル、砂利を入れた缶、

木の板に針金を張って作ったギターなど、手近なもので作られた楽器を使いながら、

シンプルなコール・アンド・レスポンスの曲を歌います。

スラムにある彼らの自宅でレコーディングされた音楽は、素朴そのもの。

曲はすべて4分の4拍子で、リズムもとりたてて複雑ではありませんが、

ツバが飛んでくるような活気溢れる歌いぶりが、聞かせるんですね。

ヒップ・ホップ世代を思わせるビート感覚に、民俗音楽とは異質の手ごたえを感じます。

グループ名が示すとおり、トンガ人の音楽伝統にスラムの生活感覚が混入した、

都市のフォークロアを照射しているのが、彼らの強みでしょう。

ピョートル・チチョッキがビートを強化した、控えめなエレクトロも効果を上げています。

そして、今回の新作は、基本的に1作目と変わらないものの、

メンバーからもっと音を追加して欲しいという要望が出たようで、

チチョッキが前作よりもエレクトロを大幅に施した曲もあります。

その一方、いっさいオーヴァーダブを避けて、彼らのコール・アンド・レスポンスのみで

仕上げたトラックもあり、チチョッキは彼らの粗野なエネルギーを減じないよう、

細心の注意を払ったことがうかがえます。

トランシーな反復によるプリミティヴな音楽に、

スラムのなまなましいリアリティをドキュメントした2作です。

Tonga Boys "TIRI BWINO" 1000HZ no number (2017)

Tonga Boys "VINDODO" 1000HZ no number (2018)

2020-08-31 00:00

コメント(0)

アフリカン・エレクトロ・リディム ブラックフェイス・ファミリー [南部アフリカ]

前回の記事で触れたピョートル・チチョッキは、

ワルシャワ大学民族学・文化人類学研究所の助教授で、

人類学者としての研究とともに、調査対象のマラウイ、タンザニア、ルワンダの

音楽プロデューサーとしても活動し、1000Hz というレーベルを主宰しています。

ローカルで相対的な視点を置く人類学と、普遍的な基準を探る音楽プロデュースという

両極の間を揺れ動きながら、共通点を見出したり、時にはその両極をナヴイゲートする、

独自の作業方法を模索していると、チチョッキはインタヴューで語っています。

そのインタヴューを読んで思い浮かべたのは、

カメルーンでバカ・ピグミーとヒップ・ホップの研究をされている矢野原佑史さんのお仕事。

二人のアプローチには共通するものがあり、

文化人類学の研究にも新しいディメンションがやってきていることを感じます。

前回のドクター・カヌスカ・グループによるヴィンブザは、

チチョッキの人類学のフィールド・ワークの成果だったわけですけれど、

今回のブラックフェイス・ファミリーは、音楽プロデューサーとしての仕事ですね。

チチョッキが調査地のマラウィで数か月暮らしていたときに

仲良くなったミュージシャンから手渡された自作CDが、制作のきっかけとなったそうです。

ブラックフェイス・ファミリーは、マラウィ北部の都市ムズズのヒップ・ホップ・チーム。

プロデューサーでクリエイターのツイッギーと、二人の弟スパロウ、ジャー・フェイスに、

幼なじみのシンガー、クリティックを加えた4人組で、公用語のチェワ語と、

北部で広く使われるトゥンブーカ語に英語を使ってラップします。

クカニンギナコ(「カニンギナ山から来た」の意)と称する彼らのスタイルは、

ヒップ・ホップ、ダンスホール、レゲトン、アフロビーツ、クワイト、ハウスなど、

若者受けする流行のサウンドから、イイとこ取りしたもの。

地元ムズズのクラブで開かれるディスコ・パーティでは、

彼らのmp3 が最高の人気だといいます。

アッパーでキャッチーな曲が多いことからも、それがわかりますね。

彼らのスタジオにちょくちょく出入りしていたチチョッキが、

ムズズを離れるさい、ツイッギーとジャー・フェイスからプレゼントされたCDをベースに、

あらためてブラックフェイス・ファミリーの過去3年間のシングルから選曲し直し、

リマスターして作ったといいます。

CDのスリム・ケースにデザインされたシールを貼り付けた仕様は、

ヴェトナム系ポーランド人デザイナー、トゥイ・ドゥオン・ダンの手によるもの。

時代遅れのソフトウェアが入ったラップトップに、

古いマイクが1本とモニターだけという粗末な設備で作られたものながら、

このグルーヴはどうです!

複雑なシンコペーションを組み込んで、

ダンサナブルなリズムを打ち出すビート・メイキングと、キャッチーな楽曲は、

ローテクな機材をものともしない、センスの塊を感じさせます。

聴き始めこそ、サウンドのチープな響きに失笑したものの、

聴き進むほどに、多彩なグルーヴの渦に腰は浮き立ち、

キレのあるラップに、すっかり夢中にさせられてしまいます。

なんだか、カシオトーンから生み出されたスレンテンを連想せずにはおれない、

アフリカン・エレクトロ・リディムじゃありませんか。

BlackFace Family "AFRICAN DRUMS" 1000HZ no number (2018)

2020-08-29 00:00

コメント(0)

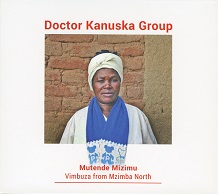

マラウィ北部のヒーリング・ダンス ドクター・カヌスカ・グループ [南部アフリカ]

ポーランドの人類学者ピョートル・チチョッキが、

マラウィ北部に暮らすトゥンブカ人の民間療法である

憑依儀礼のヒーリング・ダンス、ヴィンブザをフィールド・レコーディングしたアルバム。

マラウィ北部州ムジンバ県の中心地ムジンバで、

19年の5月から9月にかけて録音されたもので、

チチョッキが主宰するレーベル、1000Hz からリリースされました。

ヴィンブザを執り行うカヌスカ・グループは、3台の太鼓(ンゴマ)がリズムを主導し、

踊り手のベルトに付けられた金属やブリキ缶で作ったガラガラ、

それに手拍子がポリリズミックに装飾して、うねるような大きなグルーヴを生み出します。

コール・アンド・レスポンスする合唱とンゴマのリズムが

いっそう激しさを増すところなど、精霊が踊り手に憑依した瞬間なのでしょう。

そんなヴィヴィッドな様子がサウンドから、びんびん伝わってきます。

ンゴマの響きにノイジーなサワリ音がまじっているのは、

コンゴ、ルバ人のビビり太鼓、ディトゥンバと同じ、

ノイズ発生装置が付いているからかもしれません。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-12-12

ヴィンブザは、キリスト教を信仰する地元住民から悪魔的な邪教として扱われ、

忌み嫌われています。昔ながらの恥ずべき遺物で、悪魔祓いの対象にすら

なっているのですが、その一方で、キリスト教会の牧師が、夜になると人目を忍んで、

ヴィンブザが行なわれる小屋に、薬を求めてやってくることもあるそう。

こうしたアンビヴァレントが存在する一方、ヴィンブザは、

ユネスコの世界遺産に民間医療の項目で登録されてもいます。

治療師のドクター・カヌスカは、ムジンバ北部の山村で尊敬される存在だそうで、

婦人病の治療を専門に、産科病院の建設も計画しているそうです、

カヌスカのグループは、彼女の5人の子供のうちのゆいいつの生き残りのトーマスに、

孤児となった甥のマクレインがンゴマを叩いていて、

カヌスカの患者やその家族などが参加して、

カトコレ村のチパンガノ教会の聖歌隊がサポートしています。

トランシーなリズムとキャッチーなメロディという取り合わせは、

存外に親しみやすさがあって、これは、ひと晩中続く儀式のなかから、

音楽的な聴きどころをキュレーションした、チチョッキの手柄といえそうです。

ヴードゥー、サンテリーア、カンドンブレなどの音楽に特に親しんでいない人でも、

太鼓音楽好きなら、ソッコーとりこになることウケアイのアルバムです。

Doctor Kanuska Group "MUTENDE MIZIMU" 1000HZ CD011 (2020)

2020-08-27 00:00

コメント(0)

70年代カリビアン・クロスオーヴァー ハリー・ベケット [ブリテン諸島]

へぇー、こんなレコードがCD化されるとは思わなかったなあ。

UKジャズの盛り上がりが、リイシューにも及ぶようになったんでしょうか。

ブリティッシュ・ジャズと呼ばれていた時代、

70年代のロンドンで活躍したトランペット奏者、

ハリー・ベケットの75年作がCD化されました。

ぼくにとってハリー・ベケットといえば、

クリス・マグレガーのブラザーフッド・オヴ・ブレスでの活躍が、

真っ先に思い浮かぶところ。

南ア出身のトランペット奏者モンゲジ・フェザとハリー・ベケットは、

このビッグ・バンドの二枚看板のトランペッターでした。

そして、同じくブラザーフッド・オヴ・ブレスのメンバーだったアルト・サックス奏者、

マイク・オズボーンの70年作“OUTBACK” でのハリーの激烈なプレイも忘れられません。

そんなモーダルからフリーまで自在の、

先鋭的なミュージシャンというイメージが強いハリー・ベケットですけれど、

本作はそうしたイメージを大きく裏切る異色作です。

ハードコアな側面を封印した、ポップなクロスオーヴァー作なんですねえ、これが。

ベースがせわしなくトレモロするリフにのせて、キャッチーなテーマを持つ

オープニングの‘No Time For Hello’ からして、いつものハリー・ベケットとは大違い。

ぱあっとまばゆい陽の光が広がるサウンドに、意表を突かれます。

ずいぶん後になって知ったんですけれど、

ハリー・ベケットはバルバドス出身のミュージシャンだったんですね。

近年ではリアーナ、シャバカ・ハッチングスの出身国として、

急に通りが良くなったバルバドスですけれど、

トリニダード・トバゴの隣国で、同じ英連邦王国ということもあり、

文化面でも共通する両国、音楽面の共通項といえば、カリプソ。

本作では2曲目の‘Glowing’が、もろにカリプソのメロディなんですが、

ドラムスのリズムがカリプソになっていなくて、ちょっと残念。

イギリス人ドラマーは、本場のリズムのニュアンスがわからなかったみたい。

でもそのあと、アクースティック・ギター一本を伴奏に吹いた

短い‘Changes Are Still Happening’ がチルなムードで、これがまたいいんだな。

当時の硬派なジャズ・ファンには、思いっきり無視された作品ですけれど、

ぼくにとっては、ジョー・ベックのクドゥ盤と並んで愛聴したレコードでした。

(写真はアメリカCBSから出たリイシューCD)

そうそう、このレコードでは、主役のハリー・ベケットが霞むほど、

ギターのレイ・ラッセルが弾きまくっていて、

そんなところも、ジョー・ベックのクドゥ盤と似通ってたんですよねえ。

どちらも75年のレコードで、ジャズ・ロックからクロスオーヴァーに

移り変わりつつあった時代を象徴していました。

なーんて当時のニュアンスを知らない今の方が、

素直に受け止めてもらえそうなアルバムです。

Harry Beckett "JOY UNLIMITED" Cadillac SGCCD017 (1975)

Chris McGregor’s Brotherhood of Breath "CHRIS MCGREGOR’S BROTHERHOOD OF BREATH" Fledg’ling FLED3062 (1971)

Mike Osborne "OUTBACK" Future Music FMRCDO7-031994 (1970)

Joe Beck "BECK & SANBORN" CBS ZK40805 (1975)

2020-08-25 00:00

コメント(0)

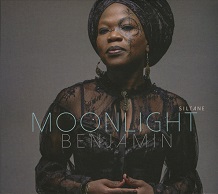

ヴードゥー+クレオール・ブルース・ロック ムーンライト・ベンジャミン [カリブ海]

ヴードゥー・ロック、なんていうと、いかにもキワモノぽく聞こえますけれど、

これはハイチ人のアイデンティティである真正のヴドゥン(ヴードゥー)と、

ロックをガチンコで融合させた本格作です。

ブークマン・エクスペリアンスが登場した90年代、ミジック・ラシーンのブームによって、

長年偏見を受けてきたハイチのヴドゥン(ヴードゥー)が、

ハイチ文化としてようやくまともに評価されたこともありましたけれど、

その後はあまり目立つ話題がなかっただけに、これにはビックリです。

2年前にこんな作品が出ていたなんて、知りませんでしたねえ。

ムーンライト・ベンジャミンは71年、ハイチのポルトープランス生まれ。

彼女が生まれた時の出産で母親が亡くなってしまい、

ローマン・カトリック教会の孤児院に牧師の養子として引き取られ、

福音を受けて育った人だそうです。

なお、プロテスタントの孤児院育ちと書かれたテキストも見られますが、

インタヴューで彼女自身は、ローマン・カトリック教会の孤児院と発言しています。

ベンジャミンは教会で音楽を学びますが、その一方でヴドゥンを信仰するハイチ人として、

みずからのルーツに根ざした音楽を求めて、

ハイチ人音楽家とともに歌手活動をするようになったそうです。

そして、さらに歌手として正式なトレーニングを積むため、

02年にフランスへ渡り、トゥールーズに暮らすようになります。

フランスでは当初、アクースティックなスタイルのジャズをフランス語で歌い、

ロックにはまったく興味がなかったようなんですが、

自分の音楽に変化を求めていた彼女は、

ロック・ギタリストのマティス・パスコーと出会って、

自身が10代後半にどっぷり浸かっていたヴドゥンへの回帰を思い至ったとのこと。

バックは、マティス・パスコーのほかフランス人ドラマーに、

ベンジャミンと同じくポルトープランス生まれの

ハイチ人ベーシスト、マルク=リシャール・ミランに、

同じくハイチ人パーカッショニストのクロード・サチュルヌを加えた4人。

クロード・サチュルヌは、ジャズ・サックス奏者ジャック・シュワルツ=バルの

プロジェクト、ジャズ・ラシーン・ハイチでも活躍していたので、

異種格闘の手練はお手の物ですね。

曲は、クロード・サチュルヌの太鼓のみで歌った‘Simbi’ を除いてベンジャミンの自作で、

ヴドゥンのメロディを使い、ロアと呼ばれるヴドゥンの精霊を歌っています。

曲名にシンビ(泉、蛇)、レグバ(トリックスター)、アグウェ(海)がみられるとおり、

それぞれの精霊に沿ったヴドゥンのメロディが使われているのでしょうね。

詩については、ベンジャミンの自作のほか、クレオール文学の名作『デザフィ』の著者で、

ハイチを代表する作家のフランケチエンヌほか、惜しくも今年の1月24日に亡くなった、

詩人のジョルジュ・カステラの詩を採用しているのが、目を引きます。

ロックのエネルギーを借りてヴドゥンの現代化を試みた力作、

最新作“SIMIDO” のフィジカル化も、ぜひ期待したいですね。

Moonlight Benjamin "SILTANE" Ma Case Prod MACASE025 (2018)

2020-08-23 00:00

コメント(0)

ゆらめくアンニュイな歌声 ジェネイ・アイコ、キアナ・レデ [北アメリカ]

ジェネイ・アイコの新作を繰り返し聴くうちに、

なんだ、けっこう気に入っているじゃん、じぶん、とひとりごち。

最初に聴いた時、似たような曲調が続くので、ちょっと退屈かなあ、

それに62分とやたら長いしと、しばらく寝かせちゃってたんですよね。

忘れたままになっていたのに気付いて、もう一度聴いてみたら、

やるせない歌声が、身体の細胞にじわーっと沁み込んできて、

すっかりやられてしまいました。

長くて単調という第一印象も、雲散霧消。

聴き終えると、またアイコの歌声が聴きたくなるという、

まるで効き目が遅れてやってくる、遅効性の薬のようじゃないですか。

静謐なアンビエントなサウンドには人肌のぬくもりがあり、

アイコの淡々とした歌いぶりのなかに込められた

豊かなニュアンスを引き出しています。

クリスタル・グラスに反射する七色の彩のように、

切なさや淡い思いといった感情を、

フロウのような歌い口にのせるアーティキュレーションは、

この人の最大の魅力ですね。

ジャジーでチルなこういうR&Bが、新しい流れになってきているんでしょうか。

去年登場したH.E.R.にもキュッと胸をつかまれたんですけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-03-06

またそこに一人、キアナ・レデという人が加わりましたよ。

この人もジェネイ・アイコと同じくロス・アンジェルスを拠点に活動しているとのこと。

90年代R&B・テイストをたたえた楽曲に、ダウナーなサウンド、

幼さが残る歌い口ながらアンニュイなムードを醸し出していて、クールです。

フォー・ビートのシンバル・レガートなど、フックの利いたプロダクションも楽しめます。

熱帯夜も二人の歌声のおかげで、涼しく過ごせます。

Jhené Aiko "CHILONBO" Def Jam Recordings B0031915-02 (2020)

Kiana Ledé "KIKI" Republic B0031912-02 (2020)

2020-08-21 00:00

コメント(2)

フォーキー・ソウル・フロム・ロンドン リアン・ラ・ハヴァス [ブリテン諸島]

ジャケ買いです。

縮れ毛で顔は隠れていても、チャーミングな表情に、一目惚れしちゃいました。

ぼくには初めての人で、すでにこれが3作目という、

ロンドンのシンガー・ソングライターとのこと。

お持ち帰りして、ファクトリー・シールをはがすと、見開きジャケットの内側には、

いかにもロンドンらしい風景をバックにした、モノクロームの写真が2枚。

エキゾティックな顔立ちで、めっちゃキュートな女性じゃないですか。

おとうさんはギリシャ人、おかあさんはジャマイカ人だそうで、

リンダ・ルイスみたいなポジショニングのシンガーでしょうか。

物憂げにつぶやくような歌い出しに、ムードのある歌声だなと思わせるんですが、

感情の高まりとともに、声量をたっぷりに、パンチのある声も繰り出せる人です。

振れ幅の大きな表現力を持っているんですけれど、

曲の流れのなかで、それがとても自然に移ろっていくので、

「歌い上げる」といった印象を与えないところが、ミソ。

のびやかで、ドラマのある歌を歌える人ですね。

ジャケットの粗い粒子のモノクロームが、音楽のマチエールをよく表しています。

ギターやベースの手弾き感やシンバルの響きがライヴ感たっぷりで、

ざっくりとした粗い音づくりに、ミックスの手腕を感じます。

ギターはリアン自身が弾いているんですね。

アルペジオやコード・バッキングのギター・ワークを聴いていると、

フィル・アップチャーチとかアーサー・アダムスといった

往年の歌伴の職人芸を思わせ、感心させられました。

ソングライティングも巧みで、5拍子のラスト・トラックなんて、

変拍子好きにはココロくすぐられます。

13年に来日して‘Tokyo’ なんて曲を作っていたり、東京で撮ったMVがあったり、

プリンスとも共演していたなんてエピソードも、いまごろようやく知りました。

17年にも来たそうなので、また観ることもできるかな。

その時を楽しみに待ちましょう。

Lianne La Havas "LIANNE LA HAVAS" Warner 0190295254889 (2020)

2020-08-19 00:00

コメント(2)

熱帯夜を癒して マルシア [ブラジル]

レニー・アンドラージのライヴ盤をヘヴィロテしていて、これも思い出しちゃいました。

ボサ・ノーヴァ時代から活躍する女性歌手マルシアの96年ヴェラス盤。

キーボードのジャジーなサウンドに共通するセンスがあって、

姉妹盤みたいなイメージがあるんですよね。

マルシアは、ブラジルを代表するギタリスト、バーデン・パウエルの元夫人。

デビュー当初、バーデン・パウエルとの共演作を残し、

ピエール・バルーが監督したドキュメンタリー映画『サラヴァ』でも、

バーデン・パウエルの伴奏で歌うマルシアの姿を見ることができます。

60年代はフィリップス、70年代はオデオンからレコードを出していて、

ボサ・ノーヴァ歌手のような受け止め方をされていましたけれど、

サンバ・カンソーン的な唱法は、ボサ・ノーヴァとは明らかに感覚が違いました。

粘っこく歌うスタイルは、プレ=ボサ・ノーヴァ期の

サンバ・カンソーンの節回しを残した唱法で、

ジョニー・アルフのお弟子さんでもあっただけに、

ジャズ・サンバのセンスを持ったシンガーだったのでしょう。

リオ出身じゃなくて、サン・パウロの人だしね。

とはいっても、レニー・アンドラージのようなジャズ・ヴォーカリストではないし、

サンバ・カンソーンでもなければ、ボサ・ノーヴァでもないという、

立ち位置のはっきりしない人だったんですよね。

ジョニー・アルフやジョビンなどのレパートリーを歌った68年のデビュー作も、

しんねりと重ったるい歌いぶりが曲の良さを殺していて、

好きにはなれませんでした。

そんなふうに思っていた歌手だったので、90年代に入り、

イヴァン・リンスのレーベル、ヴェラスから出した本作を聴いて、びっくり。

あれ、こんなにいい歌手だったっけ?と、すっかり見直してしまいました。

デビュー作のタイトル曲でデビュー作同様、アルバムのトップに置かれた

ジョニー・アルフの‘Eu E A Brisa’ の歌いぶりの違いが、それを象徴しています。

昔とは別人のように声が軽やかになり、力の抜けた歌い方に変わったんですね。

デビュー作と同じ曲では、アリ・バローゾの‘Pra Machucar Meu Coração’ も

歌っているんですけれど、いい具合に枯れた声で、そっとひそやかに歌うようになって、

デビュー時の重ったるさは、どこにも見当たりません。

マイーザの‘Ouça’ やフェルナンド・ロボの‘Chuvas De Verão’を

取り上げているところなど、やはり古いタイプの

サンバ・カンソーンが持ち味なのでしょうね。

60年代から歌唱スタイルをすっかり変え、味わい深くなったマルシアの歌声を包み込む、

バックの洗練されたサウンドが、また鮮やか。

鍵盤を中心にしたクールなサウンドを核に、曲により、フルート、サックス、バンドネオン、

男女コーラスを過不足ないアレンジで、フィーチャーしています。

リリース当時、まったく評判にならなかったCDですけれど、

ぼくにとっては、マルシアの良さに開眼したとともに、

ウィークデイの仕事の疲れを癒す、真夏の金曜の夜の定盤となったのでした。

Márcia "PRÁ MACHUCAR SEU CORAÇÃO VOLUME 1" Velas 11V106 (1996)

2020-08-17 00:00

コメント(0)

熱帯夜はリオのジャズ・クラブへ レニー・アンドラージ [ブラジル]

冷房のよく利いた部屋で聴く、真夏の夜のジャズ・ヴォーカル。

ブラジルのジャズ・シンガー、レニー・アンドラージの84年ライヴ盤です。

熱帯夜続きの毎日に、何十年も昔に愛聴していたレコードをふと思い出し、

聴き直してみたら、どハマリしてしまいました。

リオのジャズ・クラブにタイム・スリップできる、最高のライヴ盤なんです、これが。

MCの短い紹介から、間髪おかずに始まるクールな演奏、

レニーの歌い出しとともに、観客の温かい拍手が送られると、

すでにライヴ会場にいる気分にさせられます。

エレピのひんやりしたサウンドが、火照った昼の身体をほぐして、

心地よい夜へといざなってくれるようじゃないですか。

オープニングの‘Estamos Ai’ に次いで‘Batida Diferente’ と、

2曲立て続けにマウリシオ・エイニョルンとドゥルヴァル・フェレイラの名曲が歌われて、

ぼくはこれで、このレコードにゾッコンになったんだっけなあ。

ハーモニカ奏者マウリシオ・エイニョルンの80年の名作”ME” での名演が

忘れられない2曲ですけれども、ここで聴けるのは、

その最良のヴォーカル・ヴァージョンといえます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-04-04

スキャットを繰り出す、キレのあるレニーのヴォーカルは、

ジャジーで、かつパワフルなもの。

多少声の荒れも感じさせるものの、ライヴらしい雰囲気がカヴァーします。

エレピを中心としたスモール・コンボの演奏もタイトで、

ギターのウネウネとしたロング・ソロや、

ジャズ・サンバ・マナーのシンバル打ちが快感ですねえ。

ぼくはこのレコードで初めてレニー・アンドラージを知り、

のちにもっと若い頃のレコードや、この後のアルバムもフォローしましたけれど、

けっこう大味な歌い方をしていたり、スキャットがワン・パターンなアルバムも目立つので、

やっぱり本作が最高作ですね。ポインターという弱小レーベルから出たレコードですが、

04年にシッドからCD化もされ、いまでもそう入手は難しくないと思います。

イヴァン・リンス、ジャヴァン、シコ・ブアルキ、

フィロー、ドリ・カイーミのレパートリーに加え、

1曲英語曲で、レオン・ラッセルの‘This Mascarede’ を取り上げたのも、

レニーの持ち味に合った、いい選曲です。

ラストのイヴァン・リンスの‘Roda Baiana’ では、

エンディングをリピートするライヴらしい演出をみせて、聴後の満足感も最高ですね。

ブラジリアン・フュージョンが好きなファンにもアピールしそうな、名ライヴ盤です。

Leny Andrade "LENY ANDRADE" Cid CD00586/9 (1984)

2020-08-15 00:00

コメント(0)

ライカで納涼 フリスティアナ・パヴロウ [東ヨーロッパ]

ギリシャ歌謡でこの風通しの良さは、得難い味じゃないですかね。

従来の伝統的なライカとなんら変わらないスタイルなのに、すごく軽やかで、

サッパリとした後味に、新時代を感じさせる人じゃないですか。

それなりのキャリアがありそうなルックスの女性歌手なんですが、

過去作やバイオ情報が見つからなくて、どういう人なんだろう。

いろいろ調べてみたら、この人、ギリシャ人じゃなくて、キプロスの人なんですね。

レメソス生まれだそうで、ギリシャ系キプロス人のようです。

キプロス出身というと、ミハリス・ハジヤニスのように

キプロス人ライカ歌手も大勢いるようです。

フリスティアナ・パヴロウもその一人のようですが、詳しいことはよくわからず。

クセのない美声で、こぶし使いも控え目。

けっして重々しくなることのない歌声で、

気品のある滋味な味わいに引き込まれます。

ブズーキを中心とする弦楽アンサンブルに、

アコーディオンやピアノを加えた生音重視のサウンドが爽やかで、

哀歓のこもった楽曲を美しく引き立てています。

真夏にギリシャ歌謡を聴くというのも、

ぼくの場合、あまりないことなんですけれど、

フリスティアナの歌声が運んでくる涼風に、酷暑の熱を冷やしてもらっています。

Hristiana Pavlou "STON TRAGOUDION TIS THALASSES" Metronomos METR100 (2019)

2020-08-13 00:00

コメント(4)

大西洋横断セッション マイケル・ジャニッシュ [北アメリカ]

イン・コモンの新作と一緒に送られてきたCD。

どうやら、発送トラブルのお詫びのようです。

バンドキャンプでオーダーすると、オマケのCDが送られてくることがよくあって、

最低価格でしか買ったためしがないので、いつも恐縮してしまうんですけれど、

さすがに今回は、恐縮する必要ないか。

そのCDは、レーベル・オーナー、マイケル・ジャニッシュの新作。

ニュー・ヨークで活動していたベース奏者マイケル・ジャニッシュは、

イギリス人女性と結婚したのを機にロンドンへ移り住み、

このインディ・レーベルを立ち上げたんでしたね。

いまやホワールウィンド・レコーディングスは、

沸き立つUKジャズ・シーンの一躍を担っています。

本作は、アメリカ人ミュージシャンと一緒にレコーディングしたベーシック・トラックに、

イギリス人ミュージシャンがオーヴァーダブした、大西洋横断セッションになっています。

アメリカ勢は、ジェイソン・パーマー(tp)、ジョン・オギャラガー(as)、レズ・アバシ(g)、

クラレンス・ペン(ds)にマイケルの5人で、イギリス勢は、ジョン・エスクリート(key)、

ジョージ・クロウリー(ts)、アンドリュー・ベイン(ds, per)の3人。

ジャニッシュは、1曲の中でタテ・ヨコの両ベースを使うこともあり、

ミニマルな反復を繰り返しながら、シームレスにベース・ラインを紡いでいます。

マテリアルは、クラレンス・ペンのヴァーサタイルな才能を発揮するのにもってこいといえ、

コンテンポラリー、ポスト・ロック、フリーと

自在に叩き分けるドラミングが、すこぶる快調ですよ。

そして、レズ・アバシがリフやソロで繰り出す、

幾何学的なリックにも耳をそばだてられますねえ。

変拍子ジャズ好きには、たまらないアルバムです。

Michael Janisch "WORLDS COLLIDE" Whirlwind Recordings WR4742 (2019)

2020-08-11 00:00

コメント(0)

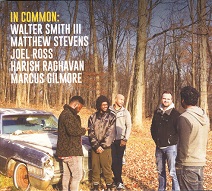

進化した2作目 イン・コモン [北アメリカ]

テナー・サックスのウォルター・スミス3世と

ギターのマシュー・スティーヴンスのユニット、イン・コモンの2作目。

ニュー・ヨークの精鋭たちが顔を揃えた、

新世代によるコンテンポラリー・ジャズ・クインテットであります。

前作のクインテットの3人、ハリシュ・ラガヴァン(b)、マーカス・ギルモア(ds)、

ジョエル・ロス(vib)から、今回はミカ・トーマス(p)、リンダ・メイ・ハン・オー(b)、

ネイト・スミス(ds)に交代しています。

前作同様、今作もウォルターとマシューのデュオでアルバムをスタートしていますけれど、

前作がエレクトリック・ギターだったのに対し、今回はアクースティック・ギターを使用。

ほかの曲でも、マシューはアクースティック・ギターを弾く場面が増えています。

今作は、マシューのギターがグッと前にせり出してきていて、

前作よりアンサンブルの風通しがよくなり、演奏もフレキシブルになりましたね。

実は本作が届くまで、3か月もかかるというすったもんだがあったんです。

バンドキャンプでオーダーするも、ひと月経っても届かず、

再送するとの返事をもらって、ようやく送られてきたと思ったら、中身は1作目の方。

「オーダーしたのは、新作だよ?」とクレームを言って、

「ごめん、ごめん、すぐ送るから」と返事をもらうも、またそれから延々待たされ。

国内で買った方がよっぽど早かったわけなんですけど、

待っている間、1作目をもう1度聴き返してみたら、いろいろ感じるところもありました。

1作目の方は、アンサンブルの整合感がありすぎて、

緊張感に欠ける印象があったんですよね。

それで、実はあまり聴き込んでいなかったんですが、

ジョエル・ロスが豊かな色彩感を生み出しているのはさすがだなと、あらためて思ったり。

全体におとなしめの楽曲が多かったせいか、

マーカスのドラミングも本領を発揮できなかったというか。

変拍子の曲などで、もっとアンサンブルをかき回してくれたら良かったんだけど。

やはり2作目の方が、アンサンブルの熱量が上がりましたね。

ネイト・スミスのドラミングが、それぞれのメンバーをよくプッシュしているし、

マシューのギターのエッジが立っていて、

前作のスモーキーなトーンとは音色を変えて、かなり攻めていますよ。

アンサンブルに自由度が増したぶん、メンバーそれぞれのプレイも

闊達になっているのを感じます。サウンドのバランスをとることに神経が向かいがちな

ウォルターのテナー・サックスも、けっこうハジけたブロウを聞かせているし。

作曲と即興のバランスも、前作が作曲寄りの比重だったのが、

今作はイーヴンになった印象で、うん、今回の方が断然いいな。

In Common "IN COMMON: WALTER SMITH III, MATTHEW STEVENS, JOEL ROSS, HARISH RAGHAVAN, MARCUS GILMORE"

Whirlwind Recordings WR4728 (2018)

In Common "IN COMMON 2: WALTER SMITH III, MATTHEW STEVENS, MICAH THOMAS, LINDA MAY HAN OH, NATE SMITH"

Whirlwind Recordings WR4755 (2020)

2020-08-09 00:00

コメント(0)

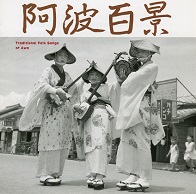

阿波の自由な民謡 [日本]

祝! ついに、お鯉さんの「よしこの」のオリジナル音源が初CD化!

ご存じ♪ えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ ♪、

24歳のお鯉さんが31年に吹き込んだ、「徳島盆踊り唄」です。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-08-23

最初の録音では、「よしこの」とは名乗っていたなかったんですね。

「徳島盆踊り唄」の曲名で、空前の全国ヒットとなったのかあ。

いやー、それにしても若き日のお鯉さんの歌のパワーは、スゴイ。

軽やかでエネルギッシュというパラドックスに、ノック・アウトを食らいますよ。

古いスタイルを残す「よしこの」の三味線二挺が生み出すリズムも最高です。

チャンカ、チャンカでなく、チャン、チャンチャカ、チャンチャなんだな。

よしこの三味線とも呼ばれる、細かい返しの入った返しバチの技法が、

独特のグルーヴを生んでいるんですね。お鯉さんの唄が始まると、

太鼓と鳴り物がすっと後ろに下がるところなんて、まるでダブ。

このCDには、お鯉さんの「阿波よしこの」が冒頭の87年録音、

終盤の66年録音と31年の初録音と3ヴァージョン収録されています。

時代が下るほどに、歌い口は洗練され、味わいを深めていくのですけれど、

力強い美声がまったく変わらないのは、本当に驚異的です。

さて、お鯉さんの話ばっかりしてしまいましたけれど、

本作は87年に録音されたカセット『阿波の民謡集』をCD化したもので、

お鯉さんの過去音源は、ボーナス・トラックとして追加されたもの。

阿波の山間部に残された山仕事の唄や盆踊り唄を、

たっぷりと聴くことができるんですけど、どの唄も軽やかなんですよねえ。

それに明るいんです。この風通しの良さは、すごく貴重ですよ。

バブル期真っ只中の87年に、こんな録音が残されていたというのが驚くべきことで、

制作者には失礼ですけど、おそらく当時誰も見向きもしなかったんじゃないかな。

あの浮かれた時代に、こういう音楽を楽しむ環境はなかったもんねえ。

当時、型だけが保存されるばかりになった民謡は、すでに生命力を失って久しく、

いきいきとした民謡が日本で生きながらえているのは、

沖縄や河内音頭ぐらいしか、視界に入ってこなかったもんなあ。

阿波にこうした生きた民謡が遺されたのは、「先生」なんて存在がいなくて、

正調などと決められた通りの型を歌わせることがなかったからだろうな。

土地の歌自慢が、好き好きに自由に歌い、

個性を競い合っている気風が伝わってきます。

昨年復刻された『阿波の遊行』の野趣たっぷりの唄とはまた違い、

整って録音された民謡ですけれども、このすがすがしさは得難いものです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-08-12

v.a. 「阿波百景」 日本コロムビア COCJ41218

2020-08-07 00:00

コメント(0)

ゆらめくエクスタシー アヴァーント [北アメリカ]

C4・ペドロととっかえひっかえ聴いているのが、

アヴァーントの通算9作目となる新作。

そのせいか、R&Bなのに、キゾンバに聞こえる空耳が起こったりして。

それはさておき、今作のアヴァーントは、いいぞ。

これまでこの人のアルバムって、楽曲がなんかパッとしなくって、

どうもインパクトに欠けるきらいがあったんだけど、今回は違います。

あいかわらずメロディはシンプルですけれど、

オーセンティックなスロー・ジャムでまとめあげたアルバムには、

ハッとさせられる瞬間があちこちに散りばめられています。

トランペットが割り込んできた途端、急にテンポが落ちる

‘You Don't Love Me No More’ や、

‘All In My Head’ の心地良いギターのリヴァーヴ音。

ロバート・グラスパーが参加した‘Take It Slow’ では、

アクースティック・ピアノの音を加工してレイヤーさせたサウンドが、

なんともいえずメロウな浮遊感を生み出しています。

揺れるリズムと打ち込みのアクセントなど、昇天もの。

セックスがテーマの歌で、これ以上のサウンド表現はないでしょう。

スロー・ジャムのお手本のようなプロダクションです。

プロデュースは、前作に続いてトラヴィス・セイルズとのコンビで、

曲も二人の共作とクレジットされています。

シルキーなサウンドにのせた甘く滑らかな歌声も申し分なく、

アーヴァントの愛の世界に濡れましょう。

Avant "CAN WE FALL IN LOVE" Sono Recording Group no number (2020)

2020-08-05 00:00

コメント(0)

アダルト・オリエンテッド・キゾンバ C4・ペドロ [南部アフリカ]

「キング・オヴ・キゾンバ」の異名をとるC4・ペドロの4作目となる新作。

コワモテのルックスに、ヒップ・ホップ色の強いヤンチャなシンガーとばかり

思い込んでいたんですが、あれ? こんな味のあるいいシンガーだったのか!

新作は『紳士』のタイトルどおり、オレも分別のつくオトナになったとでも言いたげな、

アダルト・オリエンテッドな歌を聞かせてくれます。

C4・ペドロことペドロ・エンリケ・リスボア・サントスは、83年ルアンダ生まれ。

父親が歌手の音楽一家に生まれ、ベルギーで生活していた時代に

弟のリル・サイントとコンビで活動をする一方、

07年にベルギーでデビュー作を出します。

その2年後、弟のリルとともにアンゴラへ帰国して故国でもデビュー作を発売し、

10年に新人賞とベスト・バラード賞のダブル受賞を獲得。

その後も毎年数々の音楽賞を受賞し、

キング・オヴ・キゾンバの名をほしいままとしました。

そのC4・ペドロの新作は、キゾンバのスター・シンガーらしく、

国内外から大勢のゲストを招いています。

まずアンゴラ国内では、同じキゾンバ・シンガーのアンセルモ・ラルフ。

国外から、カーボ・ヴェルデ系ポルトガル人のディノ・ディサンティアゴ、

ナイジェリアのミスター・イージーに、ブラジルのラッパー、MC・ズカ、

フランス生まれのポルトガル人シンガー、ダヴィッド・カレイラ、

ポルトガルのダンスホール・デュオ、スパ・スカッドの片割れ、

ミスター・マーリーの名前が並びます。

今作は泣かせる楽曲が満載。

いかつい顔つきに似合わぬビター・スウィートな歌声、

スムースな歌い口から溢れ出る男っぷりは、

アンゴラ女性のハートを捕まえて離さないだろうなあ。

ディノ・ディサンティアゴをフィーチャーしたソダーデ感溢れる‘Nha Rainha’ や、

ギターラとピアノに弦オーケストラをフィーチャーした、

哀歓たっぷりの‘Vou Ter Saudade’ など、まさに大人の魅力が溢れていますよ。

ラストだけ、バッキバキのトラップの‘Bang Bang’ を置いて、

その後のシークレット・トラックに泣きの曲で締めくくったところも、ニクい構成。

ところで、ジャケット裏のクレジットの最後に、

小さく「やめろ」とひらがなで書かれていて、なんだソリャと思ったら、

デザイナーの名前が Yamero Djuric。

プート・ポルトゥゲースの新作をデザインした「侍」といい、

アンゴラ人デザイナーの間では、日本語がブームになってるんですかね。

C4 Pedro "THE GENTLEMAN" BLS Prod./Sony Music no number (2019)

2020-08-03 00:00

コメント(0)

絶好調! センバ/キゾンバ新世代旗手 プート・ポルトゥゲース [南部アフリカ]

10年のデビュー作以来、3年おきにアルバムを出しているプート・ポルトゥゲース。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-10-23

リル・サイントやマティアス・ダマジオが参加した、

16年の前作“ORIGENS” を取り上げそびれてしまいましたが、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-06-03

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-11-24

4作目となる今作でも、マティアス・ダマジオの曲を3曲(1曲はプートとの共作)

取り上げていますね。

前作は、ストリート感たっぷりのルンバがオープニングでしたけれど、

今回はたおやかな弦楽セクションが導く、ボレーロ・ライクな

スローなセンバの‘Amigo’で、オトナっぽくスタート。涼し気なアコーディオン

(ライナーには「サンフォーナ」とクレジット)をフィーチャーして、

ドラムス抜きでディカンザとコンガがリズムを刻み、アダルトなムードを醸し出しています。

1曲置いて、3曲目の‘Se Um Dia’ は高速のセンバ。

スローな1曲目とは一転、この対比はうまい演出ですねえ。

終盤のルンバのセベンのようなギター・ソロのパートも、また聴きどころ。

前作でも大勢のプロデューサーを起用していましたけれど、

今作も1曲ごとプロダクションを違えるという、じっくりと手をかけた制作ぶりで、

アルバム発表が3年インターヴァルとなるのも、うなずけます。

アルバム全体を通すと、センバよりキゾンバの曲が多いですけれど、

人力演奏重視の姿勢は、デビュー作から一貫していますね。

クドゥロから転向した音楽家ゆえの、こだわりでしょうか。

生演奏のテクスチャーを前面に押し出して、打ち込みとのバランスもいい塩梅。

打ち込みのみのプロダクションは、アリィがゲスト参加したラスト・トラック1曲だけです。

プートの歌いっぷりも幅が広がり、絶好調なのがよく伝わってきます。

新作ジャケットのシブい赤の色使いもいいなあ。サムライという人のデザインとのことで、

脇に「侍」と漢字で書かれていて、どうやら日本びいきのデザイナーさんのようです。

Puto Português "ALMA" LS & Republicano no number (2019)

Puto Português "ORIGENS" LS & Republicano no number (2016)

2020-08-01 00:00

コメント(0)