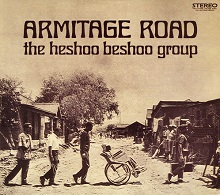

エモい南ア・ハード・バップ ザ・ヘシュー・ベシュー・グループ [南部アフリカ]

おぅ、ついにこのレコードがリイシューされたかぁ。

南ア・ジャズに関心のない人でも、ジャケット・カヴァー名作として知る人の多い、

ザ・ヘシュー・ベシュー・グループの70年作です。

『アビー・ロード』のジャケットをパロディー化したレコードは、

世界津々浦々に山ほどあれど、このレコードほど秀逸なものはないでしょう。

荒れた未舗装の道路には、もちろん横断歩道のペイントがあるはずもなく、

貧しい田舎町の通りを渡る5人のメンバーは、

ポージングを決めるのに手間取ったからか、遠巻きに見るヤジウマたちが、

何をしているんだ?と不思議そうに眺めている姿も映り込んでしまっています。

モノクロームで撮られたこの写真は、

アビー・ロードの整然とした風景との違いをあからさまに示すことで、

アーミテージ・ロードが置かれている社会状況のイメージを増幅させます。

もちろんそのねらいが、アパルトヘイトへの批判であることは言うまでもないでしょう。

世界にあまたあるパロディー・ジャケットが、しょせん悪ふざけにすぎないなか、

本作のジャケットが飛びぬけた強度を持つのは、そのメッセージ性ゆえです。

タイトルのアーミテージ・ロードが、じっさいの写真のロケーションかどうかは不明ですが、

アーミテージ・ロードは、グループの作編曲を担当したギタリスト、

シリル・マグバネのオーランドにある生家の住所で、

ポリオに罹患して車椅子に乗っているのがシリルです。

ザ・ヘシュー・ベシュー・グループは、ジョハネスバーグで演奏活動していた

ダーバン出身のアルト・サックス奏者ヘンリー・シトルが、

弟のテナー奏者スタンリー・シトルに、ギタリストのシリル・マグバネ、

ドラマーのネルソン・マグワザ、ベーシストのアーネスト・モスルを集めて

69年に結成したジャズ・クインテットです。

アーネスト・モスルがプレトリア出身のほかは、全員ダーバンの出身者ですね。

演奏は典型的なハード・バップで、

南ア・ジャズ独特のマラービやサックス・ジャイヴの匂いをかぎ取ることはできません。

北米ジャズのコピーとはいえ、抑圧されたアパルトヘイト下で、

全員20歳代という若さを爆発させた粗削りな魅力は、今なお色褪せていませんね。

「ヘシュー・ベシュー」の意、「力づくで行く」プレイそのものです。

コルトレーン直系のスタンリーのテナーに、

アヴァンギャルドな要素もあるヘンリーのアルト、

そしてケニー・バレル譲りのオーソドックスなスタイルを聞かせるシリルのギターと、

この時代独特の熱気を伝えていて、エモいハード・バップを堪能できます。

このグループは、本作1枚を残して消滅してしまいますが、ヘンリーとスタンリーは、

71年4月に開催されるアルコ・ベスト・バンド・コンペティションに

出場のため新たなバンドを結成します。

このバンドが、のちの南ア・ソウル・ジャズのトップ・バンドとなるザ・ドライヴで、

メンバーにはシトル三兄弟の残り一人のトランペッター、

ダニーを加え、ピアニストにはベキ・ムセレクも在籍していました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-01-17

ザ・ドライヴはアルコのコンテストで見事優勝し、

南部アフリカをツアーして成功を収めますが、

77年5月の交通事故によってヘンリーは死亡、残りのメンバーもあいついで亡くなり、

ベースのアーネスト・モスルのみが生き残りとなります。

アーネストはのちに南アを離れ、80年代を通じて

クリス・マクレガーのブラザーフッド・オヴ・ブレスで活動しますが、

現在は南アに帰国しているようですね。

う~ん、ザ・ドライヴもリイシューしてくれませんかねえ。

バブルガムのつまんないアルバムなんか出してないで、

まだ山ほど眠っておる南アのお宝を、掘り出してくれよと言いたくなります。

The Heshoo Beshoo Group "ARMITAGE ROAD" We Are Busy Bodies WABB063CD (1970)

2020-11-29 00:00

コメント(0)

シュヴァル・ブワとトゥバドゥの出会い デデ・サン=プリ [カリブ海]

デデ・サン=プリの新作が到着。

昨年の最高傑作から、また一歩足を踏み出しましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-04-19

シュヴァル・ブワを起点に、マルチニークの大衆芸能を拡張し、

たゆみなく更新し続けるデデ・サン=プリらしい仕事ぶりが、

今作でも見て取ることができます。

これほど逞しいマルチニークの伝統音楽家は、デデをおいて他にいませんね。

毎回チャレンジングな試みにトライしていて、

けっしてひとつの場所にとどまることがありません。

新作は、ハイチのトゥバドゥ・グループ、レ・フレール・ドドーの元ギタリスト、

ルドヴィック・アニゼットとの共同プロジェクトで、

ハイチのトゥバドゥとシュヴァル・ブワを融合させるチャレンジをしています。

同じフレンチ・カリブの古層で繋がっている音楽同士、

さすがにまったく違和感なく結びついていますね。

今回も、生音中心のパーカッシヴなグルーヴをいかし、

フルートやトロンボーンの管楽器やヴァイオリン、バンジョーなどの弦楽器を絡ませ、

ヌケのいいサウンドを聞かせています。

控えめながら打ち込みの処理も効果的で、デデの職人技を感じますね。

バックで注目は、昨年10月25日に71歳で亡くなった、

ロラン・ピエール=シャルルがアコーディオンを演奏していることでしょう。

おそらく、ロランのラスト・レコーディングになったんじゃないかな。

ロランは、70年代のマルチニークを代表するカダンス・バンド、

ペルフェクタでピアニストとして活躍した人。

ぼくが忘れられないのは、アコーディオンでビギンとマズルカを演奏した

78年の名作で、あのアルバムを思わすアコーディオンが聞けます。

本作のトゥバドゥの歌い口に、カリブの古層から、

現代のヒップ・ホップへジャンプするダイナミズムを連想するのは、ぼくだけでしょうか。

カリブで産み落とされたポピュラー音楽の種子、

カレンダをタイトルとした曲に聞かれるとおり、

伝統を過去の雛形ではなく、発展させた型として提示する、デデらしい意欲作です。

Dédé St Prix "KOKTEL CHOUVAL BWA" Aztec Musique CM2703 (2020)

Les Freres Dodo "MUSICIEN PA GUIN DOUNA MARIÉ" Chancy CRCD8028 (1985)

Les Frères Dodo "SOUFRI POU GENYEN" Hibiscus 20415-2 (2004)

Roland Pierre-Charles "ACCORDÉON DES ANTILLES" 3A/Hibiscus 191164-2 (1978)

2020-11-27 00:00

コメント(0)

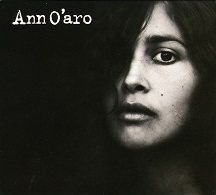

マロヤ新世代の偉才 アン・オアロ [インド洋]

この訴えの強さは、いったいどこから来ているのだろう?

2年前レユニオンから登場した、

マロヤをベースとする新人シンガー・ソングライター、アン・オアロのデビュー作に、

戸惑いをおぼえつつ感じた第一印象が、それでした。

マロヤをルーツとして身体のなかに持っている人の歌声でなく、

あとから学び取った人の歌声だなということは、すぐに聴き取れました。

いまや女性もタブー視されることなく、マロヤを歌えるようになったんだなあと、

時代の移り変わりを実感させられたものです。

とはいえ、この人のマロヤは、かなり特異なトーンを持っています。

力強い声でもなく、表現力があまり豊かとも言えない歌唱ですけれど、

いったん耳を引き付けられると、その場から離れられなくなる磁力がすごくて、

歌に込められている「圧」のようなものに、金縛りになってしまいました。

シャウトしているわけでも、金切り声をあげるわけでもないのに、です。

アン・オアロの歌のほかは、マロヤで使われる打楽器(カヤンブ、ルーラーなど)に、

曲によりフルートとトランペットが加わるという超シンプルな伴奏も、かなり風変りです。

モノクロームのデジパックのジャケットを開くと、

目をつむり絶叫している顔のアップが載り、次のページには、

一点を凝視するフェイス・ペインティングを施した横顔に、ドキリとさせられます。

ほかにも、コンテンポラリー・ダンスの一場面を切り取ったかのような、

さまざまなアン・オアロの姿が映しとられていて、

彼女の音楽の特異性と共振しているようです。

シアトリカルな歌唱をなにより苦手とする当方にも、抵抗なく聞ける歌唱で、

いわゆる上っ面の演技力ではない、もっと内面から溢れ出る訴求力が

この人にはあるという思いを強くしました。

それを理解するには、何を歌っているのか、歌詞がわからないことには、

この音楽は手に負えないなと思ったまま、やり過ごしていたのでした。

そして届いた2年ぶりの新作。

今度はパーカッションとトロンボーンのみの伴奏という、

ギリギリに音数を抑えた伴奏で歌っていて、

さらに強力なパフォーマンスを繰り広げているじゃないですか。

これは、ちゃんとこの人のことを調べてみなくてはという気にさせられましたよ。

アン・オアロの経歴を見ると、90年レユニオン島のタン・ルージュ生まれながら、

レユニオン時代にマロヤを聴くチャンスはなく、

ケベックに居を移して初めてマロヤを聴き、ケベックからパリを経由し、

レユニオンに帰郷してからカバール(マロヤのパーティ)に通い始め、

クレオール語で歌を書き始めたというキャリアの持ち主。

歌手になる以前は、コンテンポラリー・ダンスと合気道を学び、

クレオール語で書いたテキストによるダンスの振付作品で、

舞台制作も行っていたそうで、身体表現とリズムへの鋭い感性が、

この人独特の個性を生み出したといえそうです。

そして、やはり問題は歌詞の方でした。

彼女は、性暴力、近親相姦、アルコール依存症、脱植民地化といったテーマを

クレオール語の詩をつけて歌っていたのですね。

とりわけ性暴力、近親相姦については、彼女自身の自伝的内容を含んでいて、

父親からレイプされ、性暴力の被害を受けてきた体験にもとづいているといいます。

のちに父親は首つり自殺をし、さらに彼女に重い苦しみを残しています。

アルコール依存症は、植民地時代のサトウキビ工場経営に遡る問題です。

インド、マダガスカル、コモロから雇い入れた年季労働者を製糖工場で働かせるのに、

低賃金で劣悪な労働条件のもとでも、不平不満が出ず、

反乱を起こさせないようにするために、労働者たちに売れ残りのラム酒を与え、

従順に飼い慣らしたという搾取のシステムが、

現在もレユニオン社会に深い傷跡を残しているのだそうです。

わずか7歳から11歳で、字も読めない子供たちが製糖工場で働かされ、

ラム酒を飲まされていたという事実は、初めて知りました。

レユニオンにも植民地経営の黒歴史ありということなのですね。

デビュー作のフルートとトランペットが、マロヤの装飾的な存在に過ぎなかったのに比べ、

今作のトロンボーンは、アン・オアロの声を補完する第2の声としてふるまい、

重要な役割を果たしていますね。

さらに、グナーワのリズムを取り入れた‘Pik Drwat’ や、

ズークのパロディのような‘Talon Malgash’ など、マロヤから拡張した音楽性も披露して、

アルバムに豊かなヴァリエーションをもたらしています。

マロヤ新世代の異色の偉才、要注目です。

Ann O'aro "ANN O'ARO" Cobalt 860336 (2018)

Ann O'aro "LONGOZ" Cobalt 860361 (2020)

2020-11-25 00:00

コメント(0)

子羊のいる牧場で サリー・アン・モーガン [北アメリカ]

見開きジャケ内と裏ジャケに載る、

子羊を肩車したサリー・アン・モーガンの写真が、♡♡♡。

子羊の微笑んでいるような表情と、柔らかな光に包まれた写真が、

中身の音楽をすべて説明しているようじゃないですか。

写真のロケーションは、パートナーのギタリスト、アンドリュー・ジンと

彼女が所有するノース・カロライナ州西部にある4エイカーの牧場なのでしょうね。

(あまりに愛らしいので、写真を無断転載)

サリー・アン・モーガンは、アパラチアの伝統音楽を探求する

ブラック・トゥイグ・ピッカーズでフィドルを弾き、

サラ・ルイーズとコンビを組むフォーク・デュオ、ハウス・アンド・ランドで、

歌手とマルチ奏者としての才を発揮してきた人。

ハウス・アンド・ランドの2作を愛聴していただけに、

待望のソロ・デビュー作です。

シャーリー・コリンズが歌ったバラッド‘Polly On The Shore’ で始まる本作は、

アパラチア民謡ばかりでなく英国フォークの影響も明らかにしていて、

アルバム・ラストは、ニック・ジョーンズのヴァージョンでよく知られる

‘Annachie Gordon’ を取り上げています。

アパラチアン・フォークのフォームを拡張する試みは、

ハウス・アンド・ランドと同じ志向といえそうですけれど、

宇宙に飛んでいきそうな実験的な試みもいとわないサラ・ルイーズに比べて、

サリーのアプローチはもっと実直で、

アパラチアの古謡と現代のミニマルな実験を、無理なく結びつけています。

さりげないアレンジのなかに、ルーツ・ミュージックを新しくデザインし直す

野心的な試みもしていて、‘Elemwood Meditation’ は、まさにその好例。

サリーがピアノとフィドルを演奏したインスト曲で、

フィドルはさらに多重録音して、三重奏となっています。

静寂なサウンドスケープのなかで、ピアノがぽつんぽつんと音を置くように弾かれ、

フィドルがゆったりとしたボウイングで、メロディを奏でます。

絡むようで絡まないミニマルなピアノとフィドルの内省的な演奏は、

異なるテンポで明滅する灯りを見るような、静謐なアンビエントです。

こんな演奏があることで、アパラチアン・フォークに新たな文脈を与え、

伝統の更新が行われているのを実感できますね。

ドラムスが太鼓のような役割を果たし、

エレクトリック・ギター一本の弾き語り‘Wagoner's Lad’ が、

とても奥行きのある演唱となっているのも、

サリーが演じるアパラチアン・フォークのスペクトルを表すかのようです。

一方、伝統音楽家としての確かな実力も、

‘Polly On The Shore’ でのクロウハンマー・スタイルの歌ごころ溢れるバンジョーや、

ケンタッキーのオールド・タイム・フィドラー、クライド・ダヴェンポートに範をとった

‘Sugar in the Gourd’ のドローンをたっぷりと響かせたフィドルの腕前に、

十分発揮されていて、充実のソロ・デビュー作となっています。

Sally Anne Morgan "THREAD" Thrill Jockey THRILL528 (2020)

House and Land "HOUSE AND LAND" Thrill Jockey THRILL444 (2017)

House and Land "ACROSS THE FIELD" Thrill Jockey THRILL486 (2019)

2020-11-23 00:00

コメント(2)

13年も前に帰還していた南ア・ポップのヴェテラン レッタ・ンブール [南部アフリカ]

13年も前にアルバムが出ていたのに、ずっと気付かなかったとは、なんたる不覚。

南ア・ポップの名シンガーとして知られる、レッタ・ンブールの07年作です。

レッタ・ンブールといえば、

76年の代表作“THERE'S MUSIC IN THE AIR” が、なんといっても最高傑作でしたね。

あのアルバムのみずみずしさは格別で、

その後ディスコ/フュージョンに傾いた80年の“SOUND OF A RAINBOW” や、

83年の“IN THE MUSIC THE VILLAGE NEVER ENDS”、

シンセ・ポップの91年の“NOT YET UHURU” など、

レッタの歌声の輝きに変わりはないものの、時流のサウンドとの折り合いのつけ方は、

“THERE'S MUSIC IN THE AIR” には遠く及ぶのではありませんでした。

いずれのアルバムもプロデュースを務めたのは、レッタの伴侶、カイファス・セメニヤ。

カイファスは多くの曲を提供するばかりでなく、アレンジや、時にヴォーカルも務め、

公私ともに音楽パートナーとして、レッタをずっと支え続けてきました。

今思えば、68年に出したレッタの2作目のタイトルが「フリー・ソウル」だったのは、

のちに欧米から見たレッタの立ち位置を暗示していたように思えます。

さて、そのレッタの07年作。

時代からして、クワイトの影響があるんだろうなと思っていましたけれど、

予想通り、冒頭の2曲は打ち込み使いで、

1曲目はポップ・クワイト、2曲目はレゲエ調のアフロ・ポップです。

3管のホーン・セクションも起用して、サウンドをゴージャスに演出しています。

打ち込みのドラム・サウンドと相性のいいシンセ・ベースが、よくホップしていますね。

フュージョン系ギタリストのルイ・ムランガが冒頭の3曲で起用され、

3曲目で短いながら、印象的なアクースティック・ギター・ソロを聞かせます。

その3曲目以降は、ドラムスとベースによる生のリズム・セクションで、

従来のレッタらしいアフロ・ポップ・サウンドとなっていて、こうした構成もいいですね。

こちらのキー・パーソンは、ジャズ・ピアニストのテンバ・ムクイジかな。

レッタの声は、声域が低くなって落ち着いた声となり、

それに合わせて、シブい歌い方に変えています。

70年代とは違った歌いぶりですけれど、枯れた味わいがいいじゃないですか。

無理に強く歌うことをせず、静かに語りかけるような歌い口が、

齢を重ねたヴェテラン歌手らしい、いい変化なんじゃないかなあ。

南アの大地を踏みしめるような、ミディアムの懐の深いグルーヴも心地良いですね。

ビリンバウをサンプリングした電子音で始まる‘Akekho’ は、

南アの伝統リズムを現代的なビートに接続させ、

打ち込みと生ドラムスを重ねたリズム処理が、すごくキャッチー。

カイファスの時宜を得たプログラミングが成功したトラックで、これは聴きものです。

サンバのラスト・トラックまで、手を変え品を変え楽しませてくれるプロダクションは、

80~90年代に不満が残る作品しか残せなかったレッタにとって、

見違えるような会心の出来になっているじゃないですか。

なぜこれが当時話題にならなかったんでしょう。謎すぎます。

Letta Mbulu "CULANI NAMI" Sony BMG CDPAR5024 (2007)

2020-11-21 00:00

コメント(0)

ステラ・ハスキルを歌う カテリーナ・ツィリドゥ [東ヨーロッパ]

戦前レンベーティカから戦後ライカ揺籃期の

古いレパートリーを掘り下げて歌う、カテリーナ・ツィリドゥの新作。

前作は、スミルナ派レンベーティカの作曲家パナギオーティス・トゥンダスの曲集という、

ディープこのうえないアルバムでしたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-12-21

4年ぶりの本作は、サロニカ(現テッサロニキ)生まれのユダヤ人女性歌手

ステラ・ハスキル(1918-1954)が歌ったレンベーティカ16曲をカヴァーしたアルバムです。

もう、まいっちゃうなあ。

こちらの好みを見透かされているようでコワいんですけど、

ステラ・ハスキル、大好きな歌手なんですよ。

35年に17歳で初録音してから、グングン急成長した歌手で、

54年にわずか30代半ばで早逝するまで、わずか20年の短い歌手人生を

駆け抜けた名歌手です。

奇しくも同じ54年に35歳の若さで亡くなった、

マリカ・ニーヌとオーヴァーラップするのは、

マリカ・ニーヌの相方、ヴァシリス・ツィツァーニスの曲を歌っていたからでもありますね。

本作は、ステラ・ハスキルが戦後の47年から、

亡くなる54年までに録音した曲から選曲されています。

オープニングは、いかにもスミルナ派らしい9拍子のゼイベキコの‘Prousa’。

男性コーラスを従えて歌う明るい曲調の‘Gialelem’ では、

原曲に忠実なアレンジで歌っていますね。

一方、妖しく揺らめくクラリネットの響きが魅力のステラの代表曲

‘Apopse Sto Diko Sou Mahala’ は、クラリネットをヴィオリンに、

アコーデイオンはカヌーンに置き換えて演奏しています。

今回もニコス・プロトパパスのギターを中心とする、ブズーキ、バグラマー、

アコーディオン、カヌーン、ヴァイオリンのアンサンブルは、鉄壁。申し分ありません。

48年のヴァシリス・ツィツァーニス作の‘Akrogialies Dilina’ のみ、

弦楽オーケストラ伴奏となっているのが、異色の聴きどころです。

前作とはレーベルが変わったものの、カテリーナ・ツィリドゥのCDは

ギリシャ盤には珍しく、アルバム・タイトルほか、ライナーも英語で書かれています。

ギリシャ国内ばかりでなく、国外へのリスナーを意識しているのでしょうか。

そのわりに流通は、相変わらずよろしくないですけれどね。

解せないのは、その英語ライナーに、

「ステラ・ハスキル」の文字がなぜか見当たらないこと。

レンベーティカ・ファンなら、これがステラ・ハスキル集であることは一聴瞭然なのに、

トリビュートの姿勢を明示しないのは、どういう理由なんでしょう。

Katerina Tsiridou "BOEM: 16 REBETIKO SONGS" Reload Music RL9904100 (2020)

2020-11-19 00:00

コメント(0)

デビュー作は大学生 ナンシー・ヴィエイラ [西アフリカ]

カーボ・ヴェルデでぼくが一番好きな女性歌手が、ナンシー・ヴィエイラ。

18年に出た新作は、ちょっと物足りなくて、取り上げなかったんですけれど、

偶然に発見したデビュー作が思いのほか良かったので、書いておこうかなと。

表紙にヴィエイラの文字がなかったので、うっかり見落とすところでした。

バック・インレイに映るナンシーの顔も別人に見えて、

え? これ、本当にナンシー・ヴィエイラのデビュー作なの?と疑っちゃいました。

正面からフラッシュを当てた写真は、まるでシロウトが撮ったようなショットで、

ハレーションで顔の肌が飛んでいて、白人女性のようにしか見えません。

しかし、家に帰ってCDを聴いてみれば、

流れてくる声は、まごうことなきナンシー・ヴィエイラ。

この当時、ナンシーはまだ二十歳の大学生だったんですよね。

友人が出場するコンテストに一緒に参加したところ、

なんと友人でなくナンシーが優勝してしまい、

コンテストの賞としてデビュー作を制作したという話を、

13年に来日した時のインタヴュー記事で読んだおぼえがあります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-08-04

シャイな性格もあって、人前で歌う経験もほとんどないまま、

トントン拍子で第1作が完成するも、プロになる心の準備はできておらず、

その後結婚と出産が重なったこともあり、

ほとんど音楽活動をすることもないまま、過ごしていたんだそうです。

ようやく2作目を制作したのは8年後でしたが

その時もまだ、アマチュアの延長のようなものだったとナンシーは語っています。

しかし、その2作目ですでにナンシーらしい歌声を発揮していたのを、

ぼくは知っていただけに、デビュー作は楽しみでした。

で、やはりというか、デビュー作の時から、

ナンシーはすでにナンシーだったんですねえ。

肩の力の抜けた自然体の歌いっぷりは、ナチュラルそのもの。

この素直さがナンシーの良さですよ。

レパートリーは、モルナやコラデイラといった、

伝統的なカーボ・ヴェルデ歌謡オンリーで、

ハタチの大学生らしからぬ、シブい選曲です。

ポップスにはまるで関心がなかったというナンシーらしい選曲で、

レコーディングが実現できたんですね。

一部シンセサイザーも使われるものの、さざ波のようなカヴァキーニョのリズムに、

柔らかな海風を運んでくるようなピアノの調べ、バンドリンの奥行きのある響きなど、

アクースティックなサウンドを生かした風通しの良いプロダクションが、

爽やかなナンシーの歌声を守り立てています。

生硬さの残る歌声がウイウイしい、

カーボ・ヴェルデ愛に溢れた、美しい作品です。

Nancy Vieira "NOS RAÇA" Disconorte CD1076 (1996)

Nancy Vieira "SEGRED" Sons D’Africa CD599/07 (2004)

2020-11-17 00:00

コメント(0)

シンセはじける90年代カボ・ポップ ピロン [西アフリカ]

ピロンを知ったのは、オスティナートから出た編集盤がきっかけ。

カーボ・ヴェルデ移民二世バンドのエレクトリック・フナナーは、聴く価値なしと、

長い間ずっとそう評価していたんですけれど、ヴィック・ソーホニーが選曲した

カーボ・ヴェルデ移民二世たちによるシンセ・ポップの編集盤には教えられることが多く、

再評価の必要を感じさせられたのでした。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-09-08

一年前、そのオスティナートから出たというので、

ルクセンブルクのカーボ・ヴェルデ移民二世バンド、

グルーポ・ピロンを聴いてみたんですが、う~~~ん。

チープなシンセ・ポップは、聴くのに忍耐を要するというか、やはり相当に退屈。

やっぱ、いまさら積極的に掘り起こすような音楽じゃないよなあ、というのが率直な感想。

そんなことも忘れかけていたところだったんですけれど、

つい最近、オスティナート盤のもととなった

ピロンのデビュー作から3枚目までのルクセンブルク盤を入手。

あらためて3作を聴いてみたところ、3枚目が快作で、目を見開かされました。

オスティナート盤には、原盤に関するディスコグラフィカルなデータが

一切記されていなかったので、ここで整理しておきましょうね。

オスティナート盤は、93年のデビュー作“TRADIÇAO”から3曲、

95年の2作目“NOS MENINOS”から2曲、

そして97年の3作目から1曲を選曲したものでした。

3作目では、2台のシンセをレイヤーして、

リード・ヴォーカル二人のハーモニーを生かしたグループのサウンドが

しっかりと確立されたのが聴き取れるんですが、

オスティナート盤はその3作目からの選曲が一番少なかったんだな。

というわけで、選曲がダメ、というのがぼくの判定。

86年結成当時のピロンは、ルクセンブルクに暮らすカーボ・ヴェルデ移民二世の

ティーンエイジャー・バンドだったわけですけれど、

3作目ではもう結成10年が過ぎていたんですね。

アントニオとアンブローズのゴメス兄弟のツイン・ヴォーカルを中心とする、

キーボード×2、ギター、ベース、ドラムスの5人編成で、

エレクトリック・フナナーのほか、コラデイラとズークをミックスしたコラズークに、

バラードも聞かせるアフロ・ポップ・バンドでした。

ちなみに、ピロンとは、カーボ・ヴェルデの伝統的なトウモロコシ料理とのこと。

エレクトリック・フナナーでは、アコーディオンの音色を模したシンセと、

もう1台のキーボードをレイヤーさせたサウンドが、いいブレンドとなっています。

ゴメス兄弟のヴォーカル・ハーモニーも、当時のバイーア・ポップ・バンド、

シクレッチ・コン・バナナやバンダ・メルなどに通じる爽やかなもので、

おお、いいじゃない!と盛り上がってしまいました。

ラスト・トラックのカーニバル・ソングを思わすゴキゲンなダンス・チューン

‘Pilon・Pilon Mix’ なんて、まるでトリオ・エレトリコ! サイコーだね、これ。

ヴィック・ソーホニーは、この3作目をストレート・リイシューすべきでしたね。

Grupo Pilon "LEITE QUENTE FUNANÁ DE CABO VERDE" Ostinato OSTCD007

Pilon "DI VOLTA" no label DRP9703 (1997)

2020-11-15 00:00

コメント(0)

ギター・ソロで新境地を見せたリオーネル・ルエケ [西アフリカ]

この人については、これまでクサしてばっかりだった気がしますけれど、

ハービー・ハンコックをカヴァーした新作には、完全脱帽。スゴイです、これ。

ハービー・ハンコックは、リオーネルをフック・アップした師匠。

その師匠の名曲名演を演奏して、いわば恩返しした新作なんですね。

これほど独創的なハンコックのカヴァー・ヴァージョンは、聞いたためしがない。

リオーネルがギターを多重録音した、超個性的なギター・ソロ・アルバムなんですが、

最初聞いた時は、ただただ絶句してしまいました。

1曲目の‘Hang Up Your Hang Ups’ から、ひっくり返っちゃいましたよ。

74年の”MANーCHILD” で初演、”FLOOD” や”V.S.O.P.” のライヴ・バージョンもあり、

特に後者のワー・ワー・ワトソンとレイ・パーカー・ジュニアによる

ツイン・ギターの名演が忘れられないんですが、

あのイントロを1台のギターで鮮やかに再現しているのには、舌を巻きました。

ベース・ラインとリードの装飾の対比、リズム・ギターのパターンに差し挟まれる

タップのパーカッシヴなアクセントと、ヴォイス・パーカッションが、もう絶妙です。

あのアンサンブルのグルーヴを、ギター演奏だけで出せるなんて。

ハーモニクスを織り交ぜたり、ボディをパーカッションのように叩くプレイなど、

技の繰り出しがハンパない。

一方、‘Tell Me A Bedtime Story’ では美しいアルペジオが抒情的なハーモニーを奏で、

エレガントなメロディをギターのラインと並走するヴォイスが夢見心地に誘います。

‘Actual Proof’ で聞かせる、一部の弦を極端に緩めてビビリ音を出すアイディアは、

まるでプリペアド・ピアノのギター版のよう。

オリジナルのジャズ・ファンクのグルーヴを生まれ変わらせていて、これにもウナりました。

‘Butterfly’ の魅力的なメロディを、リオーネルのヴォイスでストレ-トに表現する一方、

リズムの方はさまざまに変化をつけるアレンジが施され、

がくがくとしたアクセントが付くかと思えば、

規則的なシンコペーションのリズムに変わったり、

次々とリズムが変化していく面白さが聴きものです。

‘Rock It’ のエフェクト使いにも、うわははは。

オリジナルを悪戯したようなアイディアが効果的。

リオーネルのオリジナルも2曲あり、

アルバム・ラストの‘One Finger Snap’ で、電子音のようなエフェクトをかけた

ギター・サウンドがループを作りながら、さらに別のループを作り出す

インプロヴィゼーションの構成にはマイりましたね。

これが、あの構成力もなければ、アイディアもヒラメキもないソロを弾くギタリストと

同一人物とは思えないほど。

う~ん、リオーネルを見直しました。

Lionel Loueke "HH" Edition EDN1161 (2020)

2020-11-13 00:00

コメント(4)

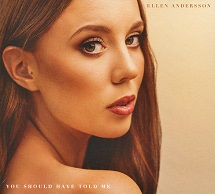

オヤジ殺しの悩殺歌唱 エレン・アンデション [北ヨーロッパ]

エレン・アンデションは、母国スウェーデンのほか、

デンマークのヴォーカル・グループ、トゥシェのメンバーとしても精力的に活動する

若手ジャズ・ヴォーカリスト。

91年生まれだから、この人もまた新世代ジャズの一員ですね。

レパートリーは新旧スタンダードで、古いところではエリントンの‘Just Squeeze Me’、

ホーギー・カーマイケルの‘I Get Along Without You Very Well’、‘Too Young’。

新しいところではランディ・ニューマンの‘You've Got A Friend In Me’ あたりか。

レノン=マッカートニー作の‘Blackbird’ は、いまさら新しいとはいえないけれど。

こうしたスタンダード中心のジャズ・ヴォーカリストに、

あまり興味のない当方でありますが、

この人の粘っこい歌唱には、耳が反応しました。

みずみずしい若さと妖艶さをあわせ持つ個性は、抗しがたい魅力があります。

オープニングの‘You Should Have Told Me’ での、

奔放に暴れるドラミングやトランペット・ソロは、歌伴にしては遠慮がなくスリリングで、

ぐいぐいと惹きつけられました。

ちょっと掠れ気味のハスキー・ヴォイスで歌い始める、

ルグランの名曲‘Once Upoan A Summertime’ も、洒脱な味を出していて、

エレンの個性がよく発揮されています。

抒情派だけど純情ではなく、ちょっとハスッパな小粋さを持ち合わせているのが、

エレンの持ち味かな。スウィンギーなグルーヴを生み出すリズムのキレもあるし、

アーシーなブルース・フィーリングが、自然とにじみ出てくるところも、いい。

こういう個性って、若い人が出そうとすると作為がつきまとうものなんだけれど、

この人にはそんなケレンがまったくないから素直に聞けて、耳に馴染みます。

スキャットやハミングも器楽的になるのではなく、

そっとつぶやくようなキュートな歌唱の延長線上に出てくるところが、

肩ひじ張らずに聞けるところ。う~ん、オヤジ殺しの悩殺歌唱だな。

弦楽四重奏を加えたバックも好演していて、

‘The Thrill Is Gone’ のインタールードの凝ったアレンジを施したパートなど、

アグレッシヴなピアノ・ソロを含め、手に汗握る場面多し。

日一日と冬に向かう寒さが増す今日この頃、ナイトキャップに絶好の1枚です。

Elle Andersson "YOU SHOULD HAVE TOLD ME" Prophone PCD204 (2020)

2020-11-11 00:00

コメント(0)

半世紀越しのバマコ=ハバナのランデヴー マラビージャス・デ・マリ [西アフリカ]

マラビージャス・デ・マリが復活!

こりゃ、オドロキの企画です。

なんでもフランスの新人映画監督のデビュー作となる

ドキュメンタリー映画と連動したアルバムで、

映画は8月にフランスのルサス映画祭で初公開されたそうです。

マラビージャス・デ・マリは、マリ初代大統領のモディボ・ケイタが

推し進めた文化政策によって、キューバで誕生したマリの名グループ。

共産主義の同盟国だったキューバ政府から招待を受けたマリ政府が、

国内選りすぐりの音楽エリート10人を、

ハバナのアレハンドロ・ガルシア・カトゥール音楽院へ

64年に留学させたのが、事の起こり。

音楽院では、オルケスタ・アラゴーンの音楽監督のラファエル・ライにみっちり仕込まれ、

実力や本人の努力が足りず、マリへ送還される脱落者が出たものの、

厳しい指導に耐えた7人のメンバーで、65年にボンカナ・マイガがリーダーとなり、

マラビージャス・デ・マリを結成します。

ハバナのギネア大使館で初公演をしたのを皮切りに、

アフリカ各国大使館の独立記念日に招かれて演奏し、

ボンカナ・マイガが作曲した‘Rendez-vous Chez Fatimata’ は、

アフリカ独立を祝うアンセムとして、グラン・カレの‘Indépendence Cha Cha’ と並ぶ

人気曲となりました。

67年にキューバのエグレム社へ録音した初LPには、

その‘Rendez-vous Chez Fatimata’ はじめ、‘Africa Mia’ ‘Boogaloo Sera Mali’

‘Radio Mali’ ‘Maravillas De Mali’ ‘Lumumba’ ‘Andurina’ など、

今回再演された曲のオリジナル録音が収録されています。

CDジャケットには11人のメンバーが映り、クレジットには13人の名が連ねられていますが、

EPには7人のメンバーで写っていて、

フルートを吹くボンカナ・マイガがメインのスリーヴもあります。

そして、新作はマラビージャズ・デ・マリのリーダーのボンカナ・マイガをはじめ、

ピアノのカリル・トラオレ、ベースのサリフ・トラオレ、ヴァイオリンのアリウ・トラオレ、

パーカッションのバー・タポが集まり、16年にハバナのエグレム・スタジオで、

キューバのミュージシャンととともに、センションが敢行されたのですね。

半世紀ぶりのマラビージャズ・デ・マリの録音には、キューバ人ミュージシャンも参加し、

かつてゴンサロ・ルバルカーバを支えたことでも知られる名ベーシストの

フェリーペ・カブレーラが音楽監督を務め、マノリートのグループで活躍するフルート奏者

ダビッド・ベンコモ・グエデスなどの名手たちが加わっています。

本格的なキューバン・サウンドを聞かせるハバナ・セッションのほか、

同16年にバマコで行われた、ローカル色いっぱいの、

いなたいアフロ・ラテン・サウンドを満喫させるセッションに加え、

モリ・カンテがゲストでオーヴァーダブしたトラックや、

キューバのラップ・グループ、オリシャスのシンガー、ロルダン・ゴンサーレスや、

マリ人マヌカンで歌手のインナ・モジャがフィーチャーされるリミックス・トラックも含む17トラックを収録。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-01-17

15年以上の歳月をかけて完成したという

リシャール・ミニエ監督によるドキュメンタリー映画、

9月からフランスでは一般公開もされたそうで、う~ん、観てみたいですねえ。

Las Maravillas De Mali "AFRICA MIA" Decca 776043-9 (2019)

Maravillas De Mali "MARAVILLAS DE MALI" Mélodie 08968-2 (1967)

[EP] Maravillas De Mali 'Wa Honou Go / Tema De Boncana' Kouma K45-29 (1972)

[EP] Maravillas De Mali 'Maravillas De Mali / Andurina' Kouma K45-31 (1972)

2020-11-09 00:00

コメント(0)

ブラジル音楽黄金時代をアップデイトして バンボ・ジ・バンブ [ブラジル]

良質のサンバ作品を送り出すフィーナ・フロールから、

また面白いアルバムがひとつ届きました。

男女半々の6人組、バンボ・ジ・バンブ。

グループ名をカルメン・ミランダが歌ったアルミランチ作のエンボラーダから

取っていることからもわかるとおり、

ブラジル音楽黄金時代のサンバ、マルシャ、マシーシをレパートリーとする、

生粋のカリオカのグループです。

結成は2000年代と古く、20年近い時間をかけて、ようやく第1作を作ったんですね。

自分たち好みの20世紀前半のレパートリーを少しずつ増やしながら、

グループが熟成するのをじっくり待ったのでしょうか。

アルバムをプロデュースしたクラウジオ・モッタが、実質的なリーダーのようです。

選曲がシブいというか、ツウ好みで、いわゆる有名曲はやっていません。

オープニングは、アラシ・コルテスが歌った28年の‘Baianinha’。

ほかにもアラシが歌った33年の‘Tem Francesa No Morro’ もやっています。

シロ・モンテイロが歌ったジェラルド・ペレイラのサンバ‘Você Está Sumindo’ や、

フランシスコ・アルヴィスが歌ったマルシャ‘Dama das Camélias’ など、

リオ下町のサンバの粋が詰まったレパートリーがずらり並びます。

メンバーによるギター、カヴァキーニョ、アコーディオン、パーカッションに加え、

フルートとチューバという高低音を受け持つ管楽器を上手に配しながら、

往年のオーケストラ・サウンドを小編成で効率よく演奏するところは、

ルイ・ジョーダンがビッグ・バンド・サウンドを、小編成のティンパニー・ファイヴで

やってのけたのに、通じるところがあるような。

メンバーの歌いぶりも、肩の力の抜けた自然体なところが現代的で、

いわゆるノスタルジック・サウンドの再現がネライではないことがわかります。

古くても今でも楽しめる曲を、今の感覚で歌っているという伸びやかさが、

すごくいいんですね。

あまり歌のうまくない(失礼)ゲストのクリスティーナ・ブアルキが、

アルヴァイアージのサンバ‘Pontapé Na Sorte’ ですごくいい味を出している

ところもまさにそれで、原曲のリンダ・バチスタの歌より、断然いいですもん。

伝統サンバの味わいが、こんなふうにアップデイトされるのって、理想的じゃないかな。

ほっこりとした温かなサウンドに、心和むアルバムです。

Bambo De Bambu "MÚSICA REGIONAL CARIOCA" Fina Flor FF205 (2020)

2020-11-07 00:00

コメント(0)

超ド級のハイブリッド・ポップ・バンド ピンハス&サンズ [西アジア]

とてつもなく斬新なバンドが、イスラエルにいた!

3年前だったか、イスラエル音楽に注目が集まったことがありましたけれど、

鍵盤奏者のオフェル・ピンハス率いるピンハス&サンズも、

そんな沸騰するシーンから登場したバンドのようです。

18年に出た彼らのセカンド・アルバムを聴いたんですけれど、

これが、トンデモ級にぶっとんだ内容。

クラシック、ロック、ジャズ、クレズマー、フラメンコ、アラブ、バルカン、ブラジルなど、

さまざまな音楽要素をぶちこんだ、複雑怪奇な楽曲といったら。

小節単位で拍子が変わるアレンジは、もう常軌を逸しています。

さらにそれを難なく演奏してみせるメンバーの高度な演奏力に、

「うぎゃああ~ なんじゃあ、こりゃあ~~~」と絶叫せずにはおれません。

しかもこれが、実験音楽でも、アヴァンギャルドなジャズでもなく、

キャッチーなポップスとして成立しているところが、スゴすぎる。

うわー、すんごい才能ですねー。

高度な技術とポップ・センスの同居って、若い世代の世界標準なんだな。

1曲目の‘Prelude’ は、バッハの平均律クラヴィーア曲集の

「前奏曲第1番 ハ長調」を下敷きにしているそうですけれど、

そこにクレズマーの旋律が混ざって妖しさをふりまきます。

2曲目の‘Bound’ は歌ものなれど、演奏はまるっきりテクニカル・フュージョンで、

5曲目の‘Just’ もアラブ音階とジューイッシュ音楽のフュージョン。

7曲目の‘Things I Forget To Say’ の喋りにメロディとリズムをあてはめる技法は、

エルメート・パスコアールの影響だろううし、12曲目の

‘Yes It's Hopeless I Know But Between Myself Everything Is Allowed’ の

早口ショーロ・ヴォーカルのアレンジにも、エルメートの影響がくっきりと表れています。

ちなみに、CDはすべてヘブライ語で書かれているので、

バンド名、アルバム・タイトル、曲名は、

バンドキャンプのページの英語表記に倣っています。

バンドのメンバーばかりでなく、曲により弦オーケストラほか多くのゲストを迎えています。

ヴォーカルはオフェル自身と女性ヴォーカリストのノア・カラダヴィドが担当。

緻密な構成を持つ楽曲と洗練されたアレンジに流されない、

エネルギーあふれるバンド・アンサンブルがリスナーを夢中にさせますよねえ。

4曲目‘A Tree That Falls’ のアグレッシヴなフルート・ソロなんて、手に汗握ります。

これほどテクニカルでありながら耳なじむのは、

フックの利いたポップスとしての完成度の高さを証明していますね。

この独創的なミクスチャーは、イスラエル音楽の一面でもあるんでしょうか。

いわゆるイスラエルのポップスに耳慣れた者には、

9曲目の‘Two Roses’ のメロディにイスラエルらしさを感じますけれど、

後半、弦オーケストラのインタールードで

アラブのメロディにするっと変換してしまう企みが、

ハイブリッド・ポップ・バンドの真骨頂でしょうか。

Pinhas and Sons "ABOUT AN ALBUM" Pinhas and Sons no number (2018)

2020-11-05 00:00

コメント(0)

ブラジル女性、蜂起せよ リマス&メロジアス [ブラジル]

タッシャ・レイスの新作の記事に寄せてくれたAstral さんのコメントで、

初めて知ったリマス&メロジアス。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-10-04

15年にサン・パウロで結成された、歌手、ラッパー、DJの

女性7人によるコレクティヴなんですが、

17年に出した7曲入りデビューEP、これスゴイですね。

ヒップ・ホップ、R&B、ネオ・ソウル、ファンク、ハウス、トラップが混然一体となった

トラックメイキングが聞かせるんです。キャッチーなメロディに親しみをおぼえつつ、

とてつもなく実験的なコンセプトを繰り出してくるプロダクションに圧倒されました。

ブラジルのヒップ・ホップやR&Bを、そんなに熱心に聴いているわけじゃないので、

ぼくが知らないだけなのかもしれませんけど、

これほどハイ・レヴェルな作品は、MPB周辺にはなかったように思います。

ユニット名の「リマス」とはライム、韻のこと。

「韻とメロディ」のその名のとおり、オープニングの‘Rimas & Melodias’ から、

ヴォイスとフロウとメロディがビートと複雑に交叉するという、スリリングなトラック。

異なるルーツを持つメンバーそれぞれの幼少期の記憶をたどったという‘Origens’ は、

そのままブラジルの多様性を示したトラックで、エレクトロ・ヒップ・ホップから

ディープ・ハウスへシームレスに繋がり、

さらにビートが転換する秀逸な構成となっています。

途中で南無妙法蓮華経まで飛び出すのは、日系ルーツのメンバーもいるんでしょうか。

リマス&メロジアスは、ブラジル社会における女性の地位、

とりわけ黒人女性の存在感を高めることを目的とする

ブラック・フェミニズムを標榜していて、人種差別、犯罪、女性に対する暴力、

女性のエンパワーメントなどをテーマとしているとのこと。

ビヨンセが‘Flawless’ で、ナイジェリア人作家チママンダ・ンゴズィ・アディーチェの声を

サンプリングしたのにインスパイアされ、左派系雑誌カルタ・キャピタルのコラムニストで、

著名なフェミニストのジャミラ・リベイロを起用したのにも、

メンバーの政治意識が発出しています。

気がかりなのは、これほどの力作EPを17年に出しながら、

その後フル・アルバムが出ていないこと。

女性蔑視、人種差別主義者のボルソナールが大統領になった今こそ、

彼女たちの蜂起を期待したいですね。

メタ・メタなんかとコラボしたら、爆発的な化学反応起こすんじゃないかな。

Rimas & Melodias "RIMAS & MELODIAS" no label R&M2017 (2017)

2020-11-03 00:00

コメント(0)

インティメイトなトラップ・ソウル ケラーニ [北アメリカ]

えぇぇ! ケラーニの新作、CDが出てるじゃない! い・つ・の・ま・に。

アマゾンで偶然に発見し、あわててポチリました。

配信オンリーで、チッ、とか舌打ちしていた作品も、

のちのちフォローしておかないと、こういうことがあるのかあ。

うわぁ、メンドくさいなあ。

はじめっから、配信もCDもアナログも全部出しとけよ、まったくぅ。

夏前に新作のサンプルを聴いて、こりゃいいと小躍りしてたので、

配信のみと知った時は、がっかりしたもんです(最近、こんなんばっかり)。

で、届いたCDを見てみれば、なんとディスクがCDRなのに、びっくり。

おいおい、レーベルは天下のアトランティックだぜ。インディじゃあるまいし。

モノの作りがどんどん粗雑になっていく世の中に、もうタメ息も出ないよ、はぁ。

そんなブルーな気分にぴったりと寄り添ってくれそうな、

憂鬱な気分にまみれた、ケラーニの新作です。

前作とはだいぶ印象が異なるというか、

大評判となった前作に反応できなかった当方としては、

今作の内向きのダウナーなサウンドの方に、ぐいっと惹きつけられます。

クールでエモーショナルな独特のサウンド・スケープは、

今作で共演をしているジェネイ・アイコとも親和性がありますよね。

ジェイムス・ブレイクとの共演曲もあるところなんて、

ロマンティックなエレクトロ好きのハート直撃でしょう。

ケラーニの芯のある甘い声が、ダークなサウンドによく溶け合います。

COVID-19のパンデミックがもたらした憂鬱な感情は、

きらめくような明るさを押しつぶし、ケラーニに成熟と妖艶を与え、

インティメイトなトラップ・ソウルという立ち位置を、より明確にしたように思えます。

Kehlani "IT WAS GOOD UNTIL IT WASN’T" Atlantic 075678648748 (2020)

2020-11-01 00:00

コメント(0)