マイ・ベスト・アルバム 2020 [マイ・ベスト・アルバム]

藤井風 「HELP EVER HURT NEVER」 ユニバーサル UMCK7064/5 (2020)

米津玄師 「STRAY SHEEP」 ソニー SECL2598 (2020)

Kem "LOVE ALWAYS WINS" Motown B003265002 (2020)

Jhené Aiko "CHILONBO" Def Jam Recordings B0031915-02 (2020)

藤井郷子/田村夏樹 “PENTAS” Not Two MW999-2 (2020)

Dan Rosenboom "ABSURD IN THE ANTHROPOCENE" Gearbox GB1557 (2020)

Siti Muharam "ROMANCE REVOLUTION" On The Corner OTCRLP005 (2020)

Gwendoline Absalon "VANGASAY" Ting Bang TB9722916-09 (2020)

Mingo Silva "ARTE DO POVO" Biscoito Fino BF649-2 (2020)

Lia De Itamaracá "CIRANDA SEM FIM" no label no number (2019)

コロナに明け暮れた世間をヨソに、2020年は、良い一年になりました。

なんといっても、父親業を卒業できたことが、一番の喜び。

手のかかるお子様たちのおかげで、

30年間たっぷりと人生勉強させられましたけれど、それもおしまい。

年を取るのは、案外悪くないどころか、いいもんだな。

会社の肩書から解放され、親の責任も果たし終え、

鎧をひとつひとつ脱ぎ捨てて、身軽になっていくのを実感します。

60代とは、自由になることと見つけたり。

2020-12-31 00:00

コメント(0)

コンゴのママたちのエレクトロ・ララバイ レ・ママン・デュ・コンゴ & ロビン [中部アフリカ]

うわ、めっちゃ、キュート。

コンゴ(ブラザヴィル)の若いママ5人、レ・ママン・デュ・コンゴと

フランス人トラックメイカーのロビンが出会って、

インスピレーションのノリいっぱつで仕上げたふうなアルバム。

ミニマルなトラックにジャスト・フィットしている女性コーラスは、

ちょい聴きでは伝統的にも聞こえますけれど、

そのビート・センスは、ヒップ・ホップを消化していることは明々白々。

両者がしっくりといっているのも、そんな共通のベースゆえでしょう。

18年にグラディス・サンバが結成したレ・ママン・デュ・コンゴは、

先祖代々伝わってきたコンゴの子守唄とダンスを取り戻そうと始めたプロジェクト。

グラディス以外のメンバーは流動的のようで、

コンゴ女性の日常生活をラリ語で歌っています。

グラディスによれば、若い母親たちは子守唄を知らず、

テレビで流れるアーバン・ミュージックのヒット曲しか歌えないと嘆きます。

そんな瀕死の状態にあるコンゴの文化を取り戻すために、

忘れ去られた子守唄を復活させ、長く家父長制に縛られ続けてきた女性たちを、

キッチンから解放しようというのが、

グラディスのこのプロジェクトにかけた思いなのですね。

レ・ママン・デュ・コンゴの音楽と、

ロビンのトラックメイクを接続するのに一躍を担ったのが、

コンゴの人気シンガー、ザオのバンドで長くベースを弾いてきた、アーメル・マロンガです。

レ・ママン・デュ・コンゴがフォーク、皿、バスケット、杵など、

女性が使う台所用品のリサイクル打楽器を使って歌うコーラスの質感と、

ロビンのトラックメイクがフィットするよう、アーメルはディレクションしています。

ちなみに、本作の前に出たアーメルの新作が、子供たちの歌を集めたものというのも、

見事にヴェクトルが合ってるなあと思ったら、二人は夫婦と聞き、なーるほどと納得。

アーメルはロクア・カンザ、ジャコブ・デュヴァリューなどとも共演歴のあるヴェテランで、

アフロ・ポップ最前線で活躍した経験がしっかりと生かされていますね。

アーメルのアルバムもとてもよくディレクションされているので、ぜひ聴いてほしいな。

ロビンは、初期ディープ・ハウスの影響色濃い、

音の隙間をたっぷりとったサウンドを聞かせていて、

デビュー作で南アのスポーク・マタンボをゲストに迎えていただけのことはある、

アフリカン・エレクトロニック・ミュージックへの深いシンパシーを感じさせます。

グラディスが18年に“ABSENCE” というアルバム(デジタルのみ)を

出していることに気付き、早速聴いてみたところ、

エレクトロを効果的に使ったサウンド・メイキングをしていて、

ロビンの音楽性にぴたりハマるのも、よくわかります。

両者の融合が見事に発揮されたトラックは、早口ことばになる遊び唄のような‘Meki’ で、

ここで聞かれるグラディスのラップは、アルバム最高のハイライトです。

Les Mamans Du Congo & Rrobin "LES MAMANS DU CONGO & RROBIN" Jarring Effects FX154 (2020)

Armel Malonga "POPKA COMPTINES, DANSES ET BERCEUSES DU CONGO BRAZZAVILLE" ARB Music 486146 (2020)

2020-12-29 00:00

コメント(0)

ミンデーロの海を越える風のように セウザニー [西アフリカ]

これまたカーボ・ヴェルデの聴き逃し物件。

セウザニーという女性シンガーが、15年に出したセカンド・アルバムです。

清涼感溢れる素直な歌い口が、なんとも気持ちの良い人で、

気負わない自然な歌いぶりに、胸をつかまれました。

モルナやコラデイラといった伝統的なカーボ・ヴェルデ歌謡に、

フォーク、ロック、ヒップ・ホップなどのセンスを落とし込んで、

オーガニックなクレオール・ポップとして歌える人です。

選曲も良く、エリダ・アルメイダの曲を3曲も取り上げていて、

エリダ・アルメイダのアルバムで手腕をふるう、ギタリストのエルナニ・アルメイダが、

プロデュース、アレンジ、サウンド・エンジニアを務めています。

メロディアスな佳曲を、アクースティックなサウンド・メイクが引き立てていますね。

どういう人なのかと調べてみたら、

フォゴ島出身の父と、サン・ヴィセンテ島出身の母のもとセネガルで生まれ、

2歳の時に家族とともにカーボ・ヴェルデに戻り、ミンデーロで育ったとのこと。

08年にコンテストで受賞し、叔父のアルリンド・エヴォラがリーダーを務める

サント・アンタン島のグループ、コルダス・ド・ソルに加入したんだそう。

え?と思って、コルダス・ド・ソルの09年作“LUME D'LENHA” をチェックしてみたら、

ヴォーカルにセウザニー・ピレスとクレジットされているじゃないですか。

あぁ、そうか、この人だったのかぁと、ナットク。

コルダス・ド・ソルのアルバムの中でも、とびっきり爽やかな仕上がりだったのは、

彼女が歌っていたからだったんですよね。

ソロ・シンガーとして独立していたのは知りませんでした。

ゲストのラッパーをフィーチャーした曲も、

なんら違和感なくアルバムに収まっているのも、

セウザニーのコンテンポラリーなセンスが、

カーボ・ヴェルデの伝統歌謡に溶け込んでいるから。

若い世代が新たなテイストで伝統歌謡を更新しているのを実感させる好作、

ミンデーロの海を越える風を思わせます。

Ceuzany "ILHA D’MELODIA" Lusafrica/Harmonia 025372 (2015)

Cordas Do Sol "LUME D'LENHA" Lusafrica/Harmonia 024012 (2009)

2020-12-27 00:00

コメント(0)

レイド・バックは確かな歌唱力から マリアーナ・ラモス [西アフリカ]

マリアーナ・ラモスの99年のデビュー作を発見しました。

今年はナンシー・ヴィエイラのデビュー作といい、

カーボ・ヴェルデのレアなCDがよく見つかる年だなあ。

コンディションはやや難ありだったけれど、ま、しょうがない。

デビュー作はモラベーザから出ていたんですね。

モラベーザは、65年にジョアン・シルヴァがロッテルダムで設立した

初のカーボ・ヴェルデ音楽レーベル。

植民地時代の60~70年代に活発にレコードを出しましたが、

カーボ・ヴェルデが独立してCD時代になると、

ほとんど作品を出していなかったので、これは意外でした。

当時はオランダからフランスへ拠点を移していたので、本作はフランス盤です。

聴いてみて驚かされたのは、存外にジャズの影響をうかがわせる歌いぶりで、

かなりテクニックのある歌唱を聞かせていたこと。

え~、マリアーナのデビュー当初は、こんなにジャズぽかったのか。

サラ・ヴォーンをフェヴァリットに挙げていたのにも、なるほどとうなずけますね。

バックのサウンドもフュージョン寄りで、

シャレたセンスのクレオール・ポップに仕上げています。

アレンジは洗練されたソングライティングの才が光るテオフィーロ・シャンテと、

ナザリオ・フォルテスがレパートリーの半分ずつを担当。フックの利いた曲に恵まれ、

なかでもアコーディオンをフィーチャーしたタイトル曲‘Di Dor Em Or’の、

マリアーナの色気たっぷりの歌いぶりは極上のメロウネスで、トロけます。

ただアルバム全体としては、歌い込みすぎていて、少しクドく感じるところもあり、

デビュー作で力が入りすぎたかなという印象。

むしろ、5年後に出た2作目“BÍBÍA” での見事に力の抜けた歌唱は、

デビュー作とはがらりと唱法を変えた結果だったことがよくわかります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-05-25

こうしてみると、あらためて“BÍBÍA” の傑作ぶりがよくわかり、

あらためてマリアーナ・ラモスの歌唱力を再認識させられたわけなんですが、

今年の春先に書いた新作の記事でもふれた、

未聴のままの15年作のことが、急に気になってきました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-28

で、遅まきながら買ってみたんですが、これまた素晴らしい出来じゃないですか。

マリアーナの円熟した歌がたっぷり味わえます。

テオフィーロ・シャンテやホルヘ・ウンベルトなどのおなじみの作曲家や、

ジョルジ・タヴァレス・シルヴァなどの若手作家の曲も取り入れ、

音楽監督トイ・ヴィエイラのもと、マリアーナの故郷

サン・ヴィセンテ島で録音されたアルバムなんですね。

地元の音楽家を中心に、リラックスした環境のもとで

録音された雰囲気が、よく伝わってきます。

マヌ・ディバンゴがテナー・サックスを吹いた曲など、

一部ゲスト参加の曲などはパリで録音されたようですが、

パリ在住のフレンチ・カリブ系のミュージシャンなどは、ここには加わっていません。

レパートリーは、コラデイラやバトゥクなどのリズミカルな曲で占められ、

アルバムの最後の2曲に、ルイス・モライス作のモルナと、

優雅なピアノ演奏のヴァルスで締めるという趣向。

本格的なサンバも2曲やっていて、そのうちの1曲、

B・レザが作曲した‘Estrela da Marinha’ は、

サン・ヴィセンテのカーニヴァルを歌詞に織り込んだサンバです。

力を入れず、軽くスウェイするように歌う、マリアーナの歌い口のすがすがしさといったら。

このさりげない歌いぶりは、確かな歌唱力に裏付けられていることがよくわかります。

髪にパーマのロットを巻いたまま、床屋で歌っている庶民的な演出のジャケットも、

普段着姿の飾らないカーボ・ヴェルデ音楽を良く表していますね。

歌詞カードに載せられた、カーニヴァルの仮装をした男のポートレイトや、

カーボ・ヴェルデの日常風景を映した写真を眺めながら聴いていると、

心はカーボ・ヴェルデへと飛んでいきます。

Mariana Ramos "DI DOR EM OR" Morabeza 01MR (1999)

Mariana Ramos "QUINTA" Casa Verde Productions 001438 (2015)

2020-12-25 00:00

コメント(0)

アフロ系ダンス・グルーヴが魅力 エリーダ・アルメイダ [西アフリカ]

カーボ・ヴェルデのシンガー・ソングライター、エリーダ・アルメイダの3作目となる新作。

過去2作は声や歌いぶりに魅力を感じられず、

あまりいい印象を持っていなかったんですが、

今作はサウンドにさまざまな工夫がみられ、フックの利いた曲が目立つなど、

ソングライターとしての成長がうかがえ、これは注目しないわけにはいきませんね。

まずオープニングのタバンカの‘Bidibido’ に、おっ、と腰が浮き上がりました。

最近はカーボ・ヴェルデでも、タバンカをやる音楽家が少なくなってしまったので、

意表を突かれた思いがしましたけれど、

ゆったりとした遅めのテンポで聞かせるグルーヴは、格別です。

タバンカは、フナナー同様、アフロ系住民のダンス・ミュージックで、

エリーダの出身地サンティアゴ島では、祭りに欠かせない音楽です。

フナナー同様、せかせかとしたアップ・テンポが一般的なところ、

このBPMを抑えた懐の深いタバンカは、味わいを感じさせるじゃないですか。

エリーダはサンティアゴ島東部の貧しい家に生まれ、

母親の行商を手伝いながら、教会で歌ってきたという人なので、

島の中心地プライアでモルナを歌ってきた歌手とは、タイプが違うんですね。

モルナのようなヨーロッパ成分の強いクレオール歌謡より、

タバンカやフナナー、バトゥクといった、アフロ色濃いダンス・ミュージックの方が、

より彼女らしさが発揮できるんじゃないでしょうか。

「新世代」を意味するタイトルの今作は、

こうしたアフロ系のレパートリーに、魅力を発揮しているのが特徴です。

ケニヤのプロデューサー/DJのブリンキー・ビルがビートメイクした‘Tolobaska’ は、

まさにそんな「新世代」らしいサウンドで、

同じくブリンキーが起用されたラスト・トラックの

‘Nha Bilida’は、エレクトロ強めのアフロ・エレクトロ・ポップを聞かせています。

このほか、カッサヴのジャコブ・デュヴァリューが参加した‘Funana’ は、

タイトルもそのものずばりなら、アコーディオンをフィーチャーした本格的フナナーで、

ジャコブはキーボード・ソロも披露しています。

自作曲以外では、90年代のエレクトリック・フナナー・バンド、

ブリムンドの‘Mundu Ka Bu Kába’(Mundu はMundo の誤記では?)を取り上げていて、

ハツラツとしたヴォーカルを聞かせてくれます。

やはりこういう曲の方が、エリーダの歌は映えますね。

Elida Almeida "GERASONOBU" Lusafrica 862002 (2020)

2020-12-23 00:00

コメント(0)

謎めく魅力 エリック・レヴィス [北アメリカ]

エリック・レヴィスが、ブランフォード・マルサリス・カルテットのベーシスト

だということを知ったのは、ずいぶんあとになってからでした。

ぼくがレヴィスに注目したのは、ピアニストのクリス・デイヴィスとの共演がきっかけで、

フリー/アヴァンギャルド系の人とばかり思っていたからです。

とりわけ、2年前の来日で観た二人のデュオ・ライヴが凄まじくって、

いまなお鮮烈な記憶が、なまなましく残っています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-04-10

そのエリック・レヴィスの新作は、

クリス・デイヴィスも参加したサックス2を含むクインテットで、

ブランフォード・マルサリス・カルテットで一緒のドラマー、

ジャスティン・フォークナーが2曲ゲストで叩いています。

いやあ、聴けば聴くほどに謎めいていて、スゴイな、これ。

レヴィスが描こうとするモティーフに合わせて、

多彩なパレットを用意したという感じのお膳立てで、

実験性にも富んだイマジネイティヴな楽想に、

メンバーがさまざまなアイディアで呼応した演奏を聴くことができます。

冒頭の‘Baby Renfro’ から、ノリのいいフォークナーのドラミングにのせて、

クリス・デイヴィスがミュートしたピアノ弦を打鍵するミニマルなリフからスタート。

サックス2管がギクシャクしたソリを吹奏したあと、

クリスがフリーにエネルギーを放射するところで、もう悶絶。

曲の緻密な構造に添いながら、

その合間を自由に泳いでいく演奏ぶりにウナらされます。

2曲目の‘SpÆ’ では、チャド・テイラーのンビーラが、さまざまな反復フレーズを

織り成していきながら、出入り自由といった空間を生み出していき、

そこにクリスとエリックが別々の反復フレーズでループを重ねていくと、

幻惑的なテクスチャーが生み出されます。

レイヴ・パーティみたいなイケイケの四つ打ちからスタートする‘Shutter’ なんて、

2管がぶっきらぼーなリフをユニゾンで吹く後ろで、クリスがぐりんぐりん鍵盤を転がし、

やがてフリーキーなテナー・サックス・ソロに移っていくという構成。

場面の動かし方が、もう異様に美しい。

全体に不穏なトーンが支配しているんだけれど、音楽に重苦しさはなく、

どこか突き抜けた透徹さがあるんですね。その謎めいた音楽の秘密を解き明かしたくて、

何度も繰り返し聴かずにはおれないアルバムです。

Eric Revis "SLIPKNOTS THROUGH A LOOKING GLASS" Pyroclastic PR09 (2020)

2020-12-21 00:00

コメント(0)

アントニオ・サンチェス・ファン必聴作 トリオ・グランデ [北アメリカ]

いぇ~い、こういうアントニオ・サンチェスが聴きたかった!

リーダー作では、エレクトロニカを取り入れたり、

長尺の組曲に取り組むなどの野心作が続いていましたけれど、

新ユニットのアルバムでは、たっぷりとアントニオ印のドラミングが聞くことができます。

フィルをいっぱい入れて、タムも盛大に叩いているのに、

ぜんぜんうるさくならないアントニオのドラミング。

メロディックなばかりか、コード感まで表現して、

曲の色彩感を大きく動かしていくドラミングは、まさにアントニオ印。

スネアを細かく叩いて、ロールのように持続音を出したり、

クローズド・リム・ショットの置き方など、これぞアントニオというプレイを堪能できます。

アンサンブルをリードしたり、バックに回って装飾音を付けたり、

その緩急自在の展開とともに、ドラミング自体の重量感にも、

ただただ聴き惚れてしまいますね。

そのドラム・サウンドを聴いているだけで、多幸感に満ち溢れてしまいます。

いけない、いけない。アントニオの話ばっかりしてしまいましたけれど、

トリオ・グランデは、イギリス出身のサックス/キーボード奏者ウィル・ヴィンソンと、

イスラエル出身のギタリスト、ギラッド・ヘクセルマンに、

メキシコ出身のドラマー、アントニオ・サンチェスが出会って誕生したスーパー・トリオ。

ニュー・ヨークで活躍する精鋭3人が集まった本作は、

3人が個性に富んだオリジナル曲を持ち寄って、演奏をしています。

ギラッド・ヘクセルマンのギターも実に個性的で、

随所でユニークなサウンドを聞かせています。

ヘクセルマン作のポリリズミカルな‘Elli Yeled Tov’ では、

ギターとドラムスがリズミカルなラインをループさせ、

サックスがメロディをループの合間をぬって、

ひらひらと舞ったり、一緒にループの中に交わったりしています。

アグレッシヴに攻めたトラックあり、バラードありと、

マテリアルはさまざまですけれど、3人が自由度の高いプレイをしながら、

バランスのとれたハーモニーを生み出していて、

このトリオだからこそなし得たハイ・レヴェルなサウンドを聴くことができます。

Trio Grande "TRIO GRANDE" Whirlwind Recordings WR4767 (2020)

2020-12-19 00:00

コメント(0)

インプロヴィゼーションのスリルが紡ぐ物語 ジョン・アームストロング [北アメリカ]

コロナ禍のインフォデミックが引き起こす、

世論のヒステリーに苛立ちを募らせていた今年の春先、

絶好の鎮静剤となってくれたのが、ダン・ローゼンブームのアルバムでした。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-04-27

そのダン・ローゼンブームが参加した

テナー・サックス奏者ジョン・アームストロングの新作も、

相変わらずインフォデミックが収まらない日ごろのイライラをブッとばすのに、

もってこいのアルバムですね。

テナー・サックス、トランペット、トロンボーンの3管に、

ピアノ、ベース、ドラムスのセクステットで、

フリー・ジャズの快楽と、明確な物語を持ったコンポーズの妙を味あわせてくれます。

30分足らずという収録時間が、やや物足りなくもありますけれど、

長尺の2トラックは、聴き応え十分。

最初のトラックは、激烈なインプロヴィゼーションのために用意されたコンポーズで、

冒頭ジョンのテナーが彷徨し、次いでピアノが暴れ回る、猛烈な即興で始まります。

コンポーズはいくつかのセクションに分かれ、

音楽は連続しながらも風景が大きく移ろっていき、

その風景のなかで、それぞれの楽器が劇的にインプロヴァイズしたり、合奏したり、

さまざまな表情を多層的に見せていきます。

ベン・シェパードがはじき出す、濁ったトーンのファンキーなベースが、

かつてのどくとる梅津バンドの早川岳晴のサウンドを思わせ、

ジョンのテナーが片山広明のプレイとオーヴァーラップして、ドキドキしてしまいました。

2つめのトラックは、人の息遣いのような静かなリズム・ループから、物語は始まります。

ベンのベース・ソロから始まり(ここでのプレイは早川岳晴ライクではない)、

ペダルを使った効果的な音使いで、朝もやのような風景に少しずつ色彩を加えていきます。

やがて管楽器が加わると、朝焼けが立ち上るような鮮やかな色を見せ、

ゆっくりと、雄大な眺望を広げていきます。

最後は全員の合奏と集団即興が織り重なるような演奏に、手に汗握ります。

インプロヴィゼーションのスリルが紡ぐ物語。これは傑作ですよ。

Jon Armstrong Sextet "REABSORB" Orenda 0073 (2020)

2020-12-17 00:00

コメント(0)

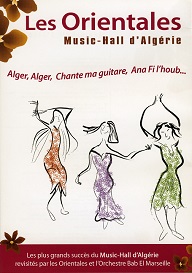

地中海を挟む音楽家が邂逅したアラブ・アンダルース音楽 レ・オリエンタル [中東・マグレブ]

「アルジェリアのミュージックホール」。

う~ん、なんて匂い立つようなタイトル。

聴いてみればライヴ盤で、リリ・ボニッシュの‘Alger, Alger’ ‘Ana Fil Houb’に

リーヌ・モンティの‘Khdaatni’、ファリド・エル・アトラシュの‘Wayyak’ などなど、

アラブ・アンダルース音楽やアラブ歌謡ファンならなじみ深い名曲がずらり。

3人の女性歌手が本格的なアラブ・アンダルース楽団の伴奏で歌っていて、

なんじゃこりゃと、スピーカーの前で身を乗り出してしまいました。

アルジェリア製のペイパー・スリーヴにはトラック・リストしか情報がなく、

どういうグループなのか、さっぱりわからなかったんですが、

ネット検索すると、この時のライヴがアップされていて、

フランスでDVDもでていることが判明。

というか、CD含めフランス盤がオリジナルのようですね。

アルジェリア盤ジャケットの方が、

フランス盤のイラスト画よりムードがあっていいんだけど。

DVDのトラック・リストには作者のクレジットも載っていて、

オラン生まれのユダヤ系ピアニスト、モーリス・エル・メディオニの曲や、

シャアビにアルジェリア民謡なども歌っていることがわかりました。

レ・オリエンタルは、40~60年代のアルジェリアのミュージック・ホールで

演唱されたレパートリーを復活させようと企画されたプロジェクトで、

03年9月にパリのモガドール劇場で行われたショーを収めたのが、

このライヴ盤だったんですね。

マルセイユのルンバ・フラメンカのポップ・グループ、バリオ・チノと

アルジェリアのラジオ・アルジェリア弦楽団が合体して

オルケストル・バブ・エル・マルセイユを編成し、

フロントの3人の女性歌手によるレ・オリエンタルを含む、

総勢17名のプロジェクトなのでした。

オルケストル・バブ・エル・マルセイユのリーダーは、

ピアニストのアレハンドロ・デル・バジェで、

音楽監督は、オラン出身のスペイン人の孫という、

バリオ・チノのリーダーで弦楽奏者のジル・アニオルテ・パズが務めています。

DVDには、ライヴ本編65分に加え、メイキング・ドキュメンタリーが26分、

04年のアルジェリア・ツアーのドキュメンタリーが13分、

さらに、ボーナスとして、リリ・ボニッシュのライヴ映像‘Alger, Alger’ に、

モーリス・エル・メディオニのピアノ演奏のライヴ映像‘Ahlen Ouassalen’ も

観ることができます。

アルジェリア・ツアーで熱狂する観客が印象的で、

大人しくライヴを鑑賞しているパリの観客とは、まるで違いますよ。

かつてリーヌ・モンティが聞かせた、アラブ・アンダルースとシャンソンを

ミックスさせたスタイルを蘇らせたようなこの企画、

この時限りで終わってしまったんでしょうか。

味のある試みで、続編を期待したいものです。

Les Orientales "MUSIC-HALL D'ALGERIE" Belda 050

[DVD] Les Orientales "MUSIC-HALL D'ALGERIE" Juste Une Attitude/MK2 Music EDV1169 (2004)

2020-12-15 00:00

コメント(0)

蘇ったアヤリュウ・メスフィン&ブラック・ライオン・バンド [東アフリカ]

うぉう、すごいな、これ。

エチオピア音楽の黄金時代である70年代に活躍した歌手、

アヤリュウ・メスフィンの往時の全録音が復刻!

以前ナウ=アゲンがアヤリュウ・メスフィンの単独復刻を実現した時は、

LPと配信のみのリリースで、CDが出ずに地団太を踏んだので、

今回の3CD化は感涙ものです。

ただし、5枚組で出たLPの方は、美麗ボックス入りなのに、

CDは3枚バラで、LPに付属されているブックレットもなし。

スッキリしない感は残るものの、

フランシス・ファルセトの『エチオピーク』」シリーズ以外から、

黄金期のエチオピア音楽が復刻されたことは、まずは歓迎すべきこと。

この時代の歌手で、これだけの曲数が復刻されたのは、

マハムード・アハメッドしかいなかったんだから、こりゃあ快挙ですよ。

40年代にエチオピア北部のウェルディヤで生まれたアヤリュウ・メスフィンは、

幼い頃から歌手になるのを夢見て、11歳の時、

反対する父親に背を向け、アディス・アベバへと向かいます。

レストランのドアボーイなどの下働きをしながら歌手の道を目指すも、

なかなかうまくいかず、軍隊に入隊して軍隊生活なども経験しながら、

ゲタチュウ・カッサのソウル・エコ・バンドに雇われるチャンスを得て、プロとなりました。

歌手活動の一方、24歳で自分のミュージック・ショップを開き、

レコードや楽器、サウンド・システムを販売し、

スウィンギング・アディス時代のミュージック・シーンを先導する人物になりました。

当時店で販売していたレコードのリストを見ると、アレサ・フランクリン、サム・クック、

ジェイムズ・ブラウン、ジミ・ヘンドリックスなどに加え、

スーダンのサイード・ハリファや、フェラ・クティの名前もあるところが興味深いですね。

そして、73年に自己のバンド、ブラック・ライオン・バンドを結成し、

ジェイムズ・ブラウンばりのダンス・パフォーマンスで一気に人気を高め、

国内各地での公演によって大成功を収めます。

しかし、転機が訪れるのは、74年9月の革命によって誕生したメンギスツ政権でした。

知識人の虐殺など、独裁色を強めるメンギスツの抑圧に、

歌でレジスタンスする覚悟を決めたメスフィンは、ダブル・ミーニングの歌詞で

メンギスツに辛辣な批判を加える歌を、矢継ぎ早に録音し発表しました。

その結果、メスフィンは逮捕され、3か月間の獄中生活を送ることとなります。

メスフィンのレコードは放送禁止となるばかりでなく、

販売することも、歌うことも禁止となり、

さらに13年に及ぶ軟禁生活を送ることとなり、音楽家生命を絶たれてしまうのでした。

しかし当時の政権の残虐さをよく知るアヤリュウに言わせれば、

わずか3か月で釈放されたのは幸運で、その理由はいまもわからないそうです。

91年のメンギスツ政権崩壊によって軟禁生活を解かれると、

メスフィンは音楽活動を再スタートさせ、音楽シーンにカムバックを果たし、

98年にはアメリカに渡り、はじめはミネソタ、西海岸、最後にデンバーへ落ち着きました。

今回復刻された録音データの詳細は、LP解説に明らかにされていませんが、

73年からわずか4年くらいの間にアムハやカイファに録音されたもので、

未発表の音源もあるらしく、それらが含まれているのかどうかは不明です。

あらためて全録音を聴いて思ったのは、フランシス・ファルセトの耳の確かさです。

ファルセトが『エチオピ-ク』シリーズで、メスフィンの曲を最初に復刻した

第8集収録の1曲‘Hasabe’ は、メスフィンのシグネチャー・ソングとなった代表曲で、

今回のアンソロジーでもトップを飾っています。

管楽器の代わりに、サイケデリックなファズ・ギターをフィーチャーしたこの曲は、

ジェイムズ・ブラウンなどのソウルばかりでなく、ジミ・ヘンドリックスにも影響を受けた

メスフィンならではの個性を発揮した曲でした。

ファルセトがメスフィンを高く評価していたことは、

『エチオピーク』をスタートさせる前に手がけたエチオピア音楽のコンピレ

“ETHIOPIAN GROOVE: The Golden Seventies” に、メスフィンの曲を3曲も

選曲していることからもわかります。

このコンピレは、のちに『エチオピーク』第13集として再発売されました

(ただし、アスター・アウェケの3曲は権利関係がクリアできず、カットされています)。

このほかメスフィンの曲は、第24集でも5曲が復刻されています。

80近いメスフィンは、現在もデンバーで血気盛んに暮らしており、

デボ・バンドをバックに演奏活動も行っているとのこと。

自身がマスターテープを所有していたことから実現できた、奇跡的な復刻です。

Ayalew Mesfin "GOOD ADEREGECHEGN (BLINDSIDED BY LOVE)" Now-Again NA5191

Ayalew Mesfin "CHE BELOW (MARCH FORWARD)" Now-Again NA5192

Ayalew Mesfin "TEWEDIJE LIMUT (LET ME DIE LOVED)" Now-Again NA5194

2020-12-13 00:00

コメント(0)

フォーキー・センバ チャロ・コレイア [南部アフリカ]

ハーモニカ・ホルダーを首にかけたギター弾き語りの歌手といって思い浮かぶのは、

ボブ・ディランをはじめとする60年代のフォーク・シンガーたちです。

アフリカでこのスタイルの歌手というと、セネガルのイスマエル・ローと

マダガスカルのジャン・エミリアンぐらいかと思っていたら、

アンゴラにもハーモニカー・ホルダー使いのシンガーがいるのを発見しました。

それが、68年ルアンダ生まれのシンガー・ソングライター、チャロ・コレイアです。

そもそも、ハーモニカ・ホルダーを使って

ギターを弾き語るスタイルは、誰が始めたんでしょうね。

レス・ポールの36年のデビュー当時の写真に、ハーモニカ・ホルダーを首にかけて、

ギターを弾いている写真がありますけど、ひょっとしてレス・ポールの発明なのかなあ。

なんせレス・ポールは、希代の発明家だからねえ。すでに10代前半で、

自作のハーモニカ・ホルダーを使っていたという話が残っているくらいだから、

まんざら間違いじゃない気がするんですけれど、

どなたか真相を知る方はいませんでしょうか。

話が脱線しちゃいましたけど、チャロ・コレイアは子供の頃、

母親からプラスチック製のギターを買ってもらって、ギターを弾き始めたそうで、

ハーモニカを吹くようになったのは、レビータの演奏で使われる

コンセルティーナのサウンドに憧れたからだそうです。

アメリカのフォーク・シンガーや、イスマエル・ローとかの影響ではなかったんですね。

若い頃は、ギターをとるか、ハーモニカをとるかの二者択一に悩んだものの、

その両方のサウンドとも自分には必要と悟り、現在のスタイルに落ち着いたのだそう。

チャロのバックグラウンドにあるのは、70年代のアンゴラ音楽黄金時代の音楽で、

ンゴラ・リトモス、ダヴィッド・ゼー、ウルバーノ・デ・カストロ、オス・メレンゲス、

オス・キエゾスに影響されて育ったとのこと。

90年代前半に内戦から逃れるためにポルトガルへ渡り、

自作曲を歌って歌手活動を始めますが、チャロのギターを核とした

オーガニックなサウンドは、センバをはじめ、レビータ、カズクータ、ルンバなど、

どのレパートリーにも在りし日のアンゴラ音楽のテイストが強く宿っているのを感じます。

それを実感できるのが、15年のデビュー作“KUDIHOHOLA” と、

17年のセカンド作“AKUÁ MUSSEQUE” の2枚。

デビュー作は全6曲わずか23分弱のミニ・アルバムですけれど、

ほっこりとした丸みのあるビートにのせて、フォーキーなセンバを歌っています。

チャロはポルトガルに渡った後、ヨーロッパのみでしか演奏活動をしておらず、

アンゴラでは一度もコンサートを行っていないにもかかわらず、15年のデビュー作は、

16年のアンゴラ音楽賞のベスト・アルバム部門ほか2部門にノミネートされたのだそう。

意外なのが、今年になってドイツのDJ系レーベルが、

デビュー作収録の2曲をシングル・カットしたことで、

「エキゾチックともいえる独自の音楽性で聴くものを陶酔させるオブスキュアすぎる一枚」

なんて書いている輸入CDショップの宣伝文句には、吹き出しちゃいました。

田舎ぽさ満点ののんびりとしたグルーヴがたまらない、カズクータの"Kudiholola" なんて、

クラブに集う若者の興味をそそるとは思えないんですけれど、

ほんとにこれがウケるなら、もっとセンバに注目が集まらなきゃ、ウソだよねえ。

Chalo Correia "KUDIHOHOLA" Celeste Mariposa no number (2015)

Chalo Correia "AKUÁ MUSSEQUE" no label no number (2017)

2020-12-11 00:00

コメント(0)

サロンの香り豊かなヴァイオリンの調べ ジェジーニョ [西アフリカ]

貴重なリイシュー作も見つけましたよ。

1912年、カーボ・ヴェルデのブラヴァ島生まれというヴァイオリン奏者、

ジェジーニョことジョゼ・ゴメス・ダ・グラサの56・64年録音です。

15年に出た自主制作盤で、ルサフリカ配給というクレジットがあるものの、

ネット検索しても配給された形跡はなく、まったく見たことがないCDです。

タイトルによれば、内容は64年にリスボンで録られたライヴ録音で、

最後に56年にブラヴァ島で録音された3曲が追加収録されています。

ライナーを読むと、ジェジーニョの録音は、ライヴと自宅での演奏が

フィルムやテープで残されているのみで、スタジオ録音は存在しないとのこと。

本作もそうしたプライヴェートに残された録音を復刻したものらしく、

カーボ・ヴェルデ音楽のもっとも古い録音を聴くことができます。

カーボ・ヴェルデ音楽の古い録音といえば、セザリア・エヴォーラが62~64年に

ミンデーロ市のラジオ局へ残した録音が復刻されたことがあるくらいで、

植民地時代のカーボ・ヴェルデには、レコーディング・スタジオはなかったんでしょうね。

ジェジーニョは、12弦ギターを弾いていた父親の影響から、父親のバンドが演奏する

モルナ、コラデイラ,、マズルカといった伝統的なカーボ・ヴェルデ音楽に興味を持ち、

9歳からヴァイオリンの演奏を始めるようになったといいます。

その後、ブラヴァ島のダンス・パーティになくてはならないヴァイオリンの名手となり、

歌手や作曲家としても名声を残しました。

ブラヴァ島民の多くがアメリカへ移民したように、

ジェジーニョも63年にアメリカへ移住し、

カリフォルニアで演奏活動を続け、その後ニュー・イングランドに移り、

94年に81歳で亡くなっています。

64年録音は、ヴァイオリン2、ギター2の弦楽四重奏で、

モルナ、コラデイラ、マズルカ、ヴァルサなどのレパートリーを演奏しています。

演奏曲はブラヴァ島で生まれた曲が多いのか、

ブラヴァ島が生んだ歴史的な名作曲家、エウジェーニオ・タヴァーレス作の5曲のほか、

先日記事にしたアッソル・ガルシアのモルナ・ブラヴァ集のオープニング曲、

‘Na Caminho Di Djabraba’ も演奏されています。

ラスト3曲の56年録音は、音質が貧弱ですけれど、

歌手をフィーチャーしていて、優雅で快活なサロン風の演奏が楽しめます。

Djedjinho "AO VIVO EM LISBOA -1964" no label LA0002

2020-12-09 00:00

コメント(0)

知られざるカーボ・ヴェルデ伝統ポップ名作 トー・アルヴェス [西アフリカ]

久しぶりにカーボ・ヴェルデ現地産CDをチェックしてみたら、あるわ、あるわ、良作が。

一番の注目は、アッソル・ガルシアでしたけれど、

06年のデビュー作が傑作だったトー・アルヴェスのセカンドが出ているのを、

遅まきながら発見しました。

う~ん、ジャケット・デザインは、いかにも自主制作らしいローカルな仕上がり。

デビュー作はそれなりにアカ抜けてたのになあ。

そのデビュー作については、10年前にも記事にしましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-04-26

その時にやらかしてしまったことを、のちのち気付きました。

名前のカナ読みが間違いだったんですよねえ。

「アルヴィス」ではなく「アルヴェス」が正解。

ついブラジル語で読んでしまう悪癖が出てしまいました。申し訳ありません。

拙著『ポップ・アフリカ800』の表記も併せ、ここに謹んで訂正させていただきます。

間違いに気付かされたのは、

『アフリカン・ポップス! 文化人類学からみる魅惑の音楽世界』

鈴木裕之/川瀬慈編・著(明石書店、2015)がきっかけ。

京都大学の青木敬さんがカーボ・ヴェルデ音楽の論考を執筆していて、

8枚のCDを紹介したディスク・ガイドが最後に載っていたんですけれど、

その1枚がトーのデビュー作だったんですね。

このCDに言及したテキストなど、お目にかかったことがなかっただけに、

カーボ・ヴェルデ音楽を代表する1枚に選んだ慧眼に思わずはしゃいだら、

「アルヴェス」と書かれているのを見て、

うわー、やっちまった!と天を仰いじゃいました(恥)。

10年前の記事にも書きましたが、トー・アルヴェスは、

セザリア・エヴォーラのバックでカヴァキーニョを弾いていた演奏家。

アルヴェス家はカーボ・ヴェルデ有数の音楽一家で、

ヴァイオリン奏者の父ジョンジーニョ・アルヴェスのもと、

トーのほかキムとカコの息子たちは、

それぞれ弦楽器のマルチ奏者に育ったんですね。

キム・アルヴェスは、アメリカでプロデュース業も学び、

カーボ・ヴェルデ伝統ポップの舞台裏を支える重要人物となっています。

先のアッソル・ガルシアの2作のプロデュースを務めていたように、

キムが手がけた作品は軽く100を超えるといいます。

本作はそのキムが各種弦・鍵盤の多数の楽器を演奏するほか、

管・弦を含むアレンジを施していて、カコもギターで参加しています。

全曲トーの自作曲で、モルナ、コラデイラなどカーボ・ヴェルデの伝統歌謡に沿った

カラフルなレパートリーを歌っています。

ああ、それにしても、いいシンガーだよなあ。

デビュー作と変わらぬダンディな甘いヴォーカルに、ウットリしてしまいました。

CDは日本に入りそうにないし、配信もないのは残念すぎます。

Tó Alves "BENSON" no label no number (2013)

2020-12-07 00:00

コメント(0)

カーボ・ヴェルデ伝統ポップの期待の若手 アッソル・ガルシア [西アフリカ]

カーボ・ヴェルデから、伝統系のいい若手女性歌手が出てきましたよ。

15年にデビュー作を、昨年セカンドを出したアッソル・ガルシアは、

89年、フォゴ島サン・フィリペ生まれの女性歌手。

2作とも配給がフランス経由でなくアメリカ経由のため、

長年気付けずにいましたが、首尾よく2作とも入手することができました。

アメリカ、ポルトガル、オランダ、ルクセンブルクに点在する

カーボ・ヴェルデ移民のコミュニティが制作・配給するCDは、

故国とコミュニティだけで消費されてしまい、

海外マーケットに出す気などさらさらないから、

入手どころかリリース情報をキャッチすることさえ、なかなか困難です。

デビュー作は、CD Babyからオン・デマンドでも発売されていたようですが、

CD BabyもすでにCD販売を終了してしまったので、フィジカル入手は至難でしょう。

配信で聴くことは可能ですけれど、ライナーノーツ(全曲歌詞、クレジットあり)は、

オフィシャルCDでなければ読めません。配信もオン・デマンドCD同様、

聴けりゃいいという、テキスト不要の消費者向け商品ってことだよな。

さて、そのデビュー作なんですが、これが素晴らしいんです。

アッソル・ガルシアのナチュラルな歌い口に、イッパツで魅せられてしまいました。

こういう自意識の立たない、素直な歌い口を持つ歌手が、ぼくは本当に好き。

マイラ・アンドレーデの歌をどうしても受け付られないのも、ポイントはそこなのかも。

アッソルの歌い口は、先輩格のナンシー・ヴィエイラとよく似ていて、

じっさいアッソルが好きな歌手として、ナンシー・ヴィエイラを挙げています。

ほかに影響を受けた歌手として、カーボ・ヴェルデの歌手ではミリ・ローボ、

ジャクリーン・フォルテスを挙げ、国外ではアナ・ガブリエル、エンリケ・イグレシアスと、

アンゴラのC4・ペドロを挙げていて、ほほぅ。バラード志向なんですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-08-03

そんなカーボ・ヴェルデのソダーデをみずみずしく表現する、

アッソルの歌声ですけれど、バックアップする伴奏も、また見事です。

ヴェテランのマルチ奏者、キム・アルヴェスによるプロデュースで、

キムはギター、カヴァキーニョ、ヴァイオリン、ヴィオラほか各種弦楽器から、

ピアノやアコーディオンの鍵盤楽器、ベース、ドラムスまで演奏しています。

キムのほかには、パーカッション、サックス、トランペット、トロンボーンなどが加わり、

女性コーラスも配して、曲ごとに多彩なサウンドを施しています。

リズム処理で目立つのが、フレンチ・カリブの影響ですね。

カーボ・ヴェルデではズークの影響以前から、

モルナやコラデイラなどの伝統系の音楽に、

ビギンやマズルカなどのリズムが溶け込んでいて、

ポルトガル語圏アフリカのクレオール・リズムの深化を聴き取ることができます。

そして、昨年出た2作目は、アッソルの故郷フォゴ島のお隣、

ブラヴァ島出身の詩人の作品を集めたモルナ集。

ブラヴァ島といえば、数多くのモルナ名曲を書いた歴史的な詩人で作曲家の

エウジェーニオ・タヴァーレスを輩出したことで有名ですけれど、

ここではエウジェーニオ以降の作家を中心に集めています。

おそらく地元でしか知られていない人たちを、

より広く知ってもらおうと企画されたアルバムなのでしょうね。

ライナーには、選曲された10曲の作者の写真と略歴に歌詞が載せられていて、

このほか4人の詩人の写真と略歴も掲載されています。

セピア調のノスタルジックなデザインから、制作者の思いが伝わります。

モルナが発祥したボア・ヴィスタ島では、奴隷や大衆が好む大衆歌謡だったのが、

ブラヴァ島に伝わると、中流・上流階級のブルジョワに親しまれ、

モルナにポルトガル文学のロマン主義の影響が色濃くなったことが、

京都大学の研究者、青木敬さんの研究で知られています。

そして、ボア・ヴィスタ島とブラヴァ島それぞれから伝わったサン・ヴィセンテ島では、

演奏の場がサロンから裏庭へと移り、再び大衆歌謡の色を強めます。

その時代を代表する作曲家がB・レザで、このアルバムは、

エウジェーニオ・タヴァーレスとB・レザを繋ぐ、

ミッシング・リンクのモルナ集といえるのかもしれません。

古典モルナを当時のサウンドのまま再現するべく、ギタリスト1名が助っ人するほかは、

キム・アルヴェスがすべての弦楽器をを多重録音して、

弦楽アンサンブルを作っています。

アッソルの歌いぶりは、全曲モルナを挑戦するにはやや不安な面も隠せないとはいえ、

ヴォイス・トレーニングを受けたプロっぽい歌よりも、

アマチュア的なところを残す歌い口はウイウイしく、かえってすがすがしく聴けます。

Assol Garcia "AIMA DI MININO" Mid Atlantic no number (2015)

Assol Garcia "CANTA DJABRABA: NÓS MORNA NÓS RAIZ" Mid Atlantic no number (2019)

2020-12-05 00:00

コメント(0)

コロンビア伝統ポップの達人 カルロス・ビベス [南アメリカ]

映画のワン・シーンのような印象的なジャケット。

サウンドトラックかと見紛うのは、

コロンビアのヴェテラン・ポップ・シンガー、カルロス・ビベスの新作です。

『クンビアーナ』という魅力的なタイトルに、ソッコーいただいてまいりました。

カルロス・ビベス、いい男ですねえ。

もとはロック・シンガーからスタートした人ですけれど、

バジェナートの先達に敬意を表して、オールド・スクールなバジェナートを

真正面から取り組んだアルバムを93年に出すと、

その後オーセンティックなバジェナートをアップデートして、

オシャレな若者でも楽しめるポップスに仕上げ、一躍不動の人気を勝ち取りました。

新作は、バジェナートではなくクンビアをテーマに、

クンビアで使われる笛や太鼓などの楽器に、

アコーディオンやブラスバンドなどをまぶしながら、

親しみのあるトロピカル・ポップに仕上げています。

クンビアの田舎臭さを嫌うヒップ・ホップ育ちの若者でも抵抗なく聞けるよう、

アルバム全体をレゲトンのビートで貫きながら、

はしはしでデジタル・ビートから生音の太鼓のアンサンブルへと

シームレスに繋ぎ、両者を違和感なく聞かせています。

そうしたリズム処理や、クンビアのメロディやサウンドを巧みに散りばめるところは、

まさにコロンビア人のハートをつかむ手練といえます。

レゲトンばかりでなく、ヒップ・ホップ/R&B、ラガマフィン、フラメンコ、サルサを

フィーチャリング・ゲストを迎えながら取り入れるところも、

ポップスのツボを知り尽くしたビベスならではの手腕ですね。

ゲストにルベーン・ブラデス、ジギー・マーリー、

スペインのアレハンドロ・サンスのほか、

コロンビア系カナダ人シンガーのジェシー・レジェスに、

プロビデンシア島出身のエルキン・ロビンソンが参加しています。

ルベーン参加のクンビア・サルサは、なかなかの聴きものです。

アルバム・ラストは、エレクトロにクンビアの笛(ガイタ)を絡ませたインスト曲で、

クンビア・アンビエントとでも呼びたい仕上がり。

笛はちゃんとクンビアの伝統形式にのっとって、ベース・ラインを吹く笛、

メロディを吹く笛、即興を奏でる笛の三重奏を、多重録音で作り出していますよ。

コロンビアのフォークロア愛を溢れさせる、ラテン・ポップスの大スターが、

ヒット曲を生み出す職人的手腕も十二分に発揮した、会心のアルバムです。

Carlos Vives "CUMBIANA" Sony Music Latin 19439775642 (2020)

2020-12-03 00:00

コメント(0)

ヴィブラフォンとバラフォン両刀使いの新人デビュー作 シモン・ムリエ [西・中央ヨーロッパ]

なんだか最近、ヴィブラフォンがきてる?

ヴィブラフォン奏者のリーダー作が目立つように思うんですけれど。

これまでにここでも、ステフォン・ハリスやユハン・スーのアルバムを取り上げてきたし、

巷ではジョエル・ロスが大ブレイク中。

そのジョエル・ロスの新作と一緒に買ってきた、ブルックリンを拠点に活躍する

フランス人ヴィブラフォン奏者シモン・ムリエのデビュー作に、

すっかりハマってしまいました。

おかげでジョエル・ロスの新作の方は、すっかり影が薄くなってしまって、

やっぱりこの人は、ぼく向きじゃないみたいだなあ。

今作も昨年のデビュー作同様、あまりにスムースすぎて、スリルがなさすぎ。

なんだって、こんなにめちゃくちゃ複雑な構成の楽曲や、変拍子使いを、

これほどなめらかに演奏しちゃうのかなあ。ファンは、そこがいいんだろうけど。

というわけで、作曲とアンサンブルの才のジョエル・ロスより、

インプロの魅力に富むシモン・ムリエの方が、ぼく好みになるわけなんですが、

プレイの方もジョエル・ロスとは好対照。

豊かなハーモニーを生み出すジョエル・ロスと違って、

この人はシングル・ノートを中心に、打楽器的なアプローチで演奏する人で、

ハーモニーはピアノに任せています。

もうひとつ、ぼく好みなのは、バラフォンもプレイしているところ。

ヴィブラフォンの演奏とはアプローチを変え、アフリカ音楽をきちんと参照して

バラフォンを多重演奏しているトラックなど、好感が持てます。

バラフォンをマリンバみたいに演奏してしまうジャズ・プレイヤーもいるなかで、

シモンはどこでバラフォンを覚えたんだろう?

この人のサイトをのぞいてみると、フランスでクラシックの打楽器を学び、

その後バークリーで学士号を取り、

セロニアス・モンク・インスティテュート・オヴ・ジャズで修士号を取得とありました。

シモンの打楽器的なアプローチは、クラシックからスタートしてるんですね。

デビュー作は、17年と20年に行われたセッションを中心に収録されていて、

リズム・セクションは両セッション共通、サックスとピアノが交替しています。

シモンはシンセサイザーも演奏し、スペイシーなサウンドを打ち出しながら、

ヴィブラフォンの豊かなパッセージで紡ぐ、メロディックなラインが魅力的です。

ヴィブラフォンを叩きながら、うなり声をあげているところも、

脳内のメロディを変換して演奏する、最近では珍しい、

昔ながらのジャズ気質を持つ人みたいですね。

Simon Moullier "SPIRIT SONG" Outside In Music no number (2020)

2020-12-01 00:00

コメント(0)