アマピアノ、ついに登場 テノ・アフリカ [南部アフリカ]

南アの新しいエレクトロニック・ミュージック、

アマピアノがフィジカルになるのって、これが初なんでは?

これまで南アのプラットフォームからダウンロードするほか、

音源を入手できませんでしたけど、

オウサム・テープス・フロム・アフリカが世界に向けてリリースするとは、想定外でした。

南アのアンダーグラウンド・シーンからゴムに続いて登場した、アマピアノ。

ゴムはダーバンで生まれましたが、

アマピアノは、プレトリア、ジョハネスバーグ、ラステンバーグ郊外のタウンシップ発祥。

アマピアノ・フロム・ハウテン(ハウテン州発祥)とよく言われるのは、

プレトリア、ジョハネスバーグ、ラステンバーグという

面的な広がりがあるからなんでしょう。

ディープ・ハウスが好きな人なら、アマピアノに飛びつくこと必至で、

ゴムにあまりノレなかったぼくも、アマピアノにはすぐに反応できました。

南アはもともとハウスを受け容れてきた下地があるから、

アマピアノもその発展形といえそうだけれど、

ハウスから一度クワイトに発展した歴史があるから、

その迂回によって誕生したジャンルなのかな。

ハネるリズムがとにかくキモチイイったら、ありません。

小物系の鳴り物のサンプルを多用しているところも、魅力です。

4つ打ちのハウスと違って、スネアの不規則な置き方が独特で、

変則的なキックや、ごついベース音を響かせるログドラムとともに

ポリリズムを生み出してます。そのバックでは、

シェイカーがステディなビートを控えめに鳴らし続けていたりして、

う~ん、こういうビートって、いくらでも聞いてられるなあ。

だって、こういうリズムの構造や、アンサンブルの組み立て方って、

80年代後半のワシウ・アインデ・バリスター全盛期当時のフジとまったく同じですもん。

ワシウは小物打楽器の扱いがバツグンにうまくて、

旋律楽器を一切使わず、打楽器だけにこだわり続けた末に、

スクラッチを導入した90年の“AMERICAN TIPS” が頂点だったもんなあ。

装飾的に表われる小物打楽器のフィルインが、

リズム・パターンにすべり込んでいくスリリングさは、フジの快楽と同質もの。

生音と電子音の違いこそあれど、

ポリリズムをふんだんに活かしたビートの構築は、これぞアフリカ音楽のアイデンティティ。

若干21歳というDJ/プロデューサーのテノ・アフリカこと

ルテンド・ラドゥヴァの初アルバムという本作は、メロウなエレピの洗練されたタッチや、

ラグジュアリーなピアノ・サウンドはディープ・ハウスゆずりで、

スペースをたっぷりとった音空間を生み出していてます。

プレトリア流のクワイト、バカルディのサウンドも継いでいるみたいですね。

本作でゆいいつヴォイスをフィーチャーしたラスト・トラックでは、

「アフリカのチャント」というタイトルとは裏腹に、

インドのラーガのようなメロディを女性ヴォーカルがハミングしていて、

ミスティックなムードがクールです。

Teno Afrika "AMAPIANO SELECTIONS" Awesome Tapes From Africa ATFA040 (2020)

2021-03-31 00:00

コメント(0)

コサ語使いのストーリーテラー ラリボーイ [南部アフリカ]

もう一人、スポーク・マタンボがフック・アップしたのは、

コサ語で「田舎の少年」を意味するラリボーイなるラッパー。

ラリボーイことシフォセンコシ・ンコドワネは、

コサ人の劇作家・小説家として著名なW・K・タムサンカ(1928-1998)の曾孫で、

曾祖父が残した芸術的遺産から多くのインスプレーションを得て、

自身のアイデンティティであるコサ語のラップ表現をクリエイトしたラッパーです。

東ケープ州、バターワース生まれのラリボーイは、

4歳の時に叔父からギターをもらって音楽を始め、

少年時代は、マンドーザやアラスカ、TK・ジーに影響を受け、

クワイトのアーティストを目指していたそうです。

14歳からラップを始めたものの、パンチラインで競い合うスタイルが性に合わず、

ライヴ・バンドのミュージシャンを志向していたところ、

ジョニー・メコアのミュージック・アカデミーでトランペットを学んでいたのを見込まれ、

インパンデ・コアのトランペット奏者兼歌手に起用され、プロの道を歩み始めます。

インパンデ・コア解散後は、元メンバーのスマッシュと結成したラジオ123で、

マンデーラ大統領が示した希望を持ち続けることの重要性を音楽へ反映させようと、

マンデラ・ポップを打ち立て、人気を獲得しました。

マタンボはラジオ123時代にラリボーイと出会い、ラリボーイのコサ語のラップを聴いて、

既成概念にとらわれない、南ア独自の表現をもつユニークなスタイルに感銘し、

プロデュースを申し出たといいます。

マタンボがラリボーイのために初めてビートメイクしたのが3曲目の‘Nomzamo’ で、

ダラー・ブランド夫人のサティマ・ビー・ベンジャミンが88年に出した

“LOVE LIGHT” 収録の‘Winnie Mandela - Beloved Heroine’ をサンプルに使い、

故ウィニー・マンデーラへのオマージュを捧げています。

そして、完成したフル・アルバムには、曾祖父の名前がタイトルに付けられました。

オープニングの‘Emonti’ では、ワークソングのコール・アンド・レスポンスのような

チャントをバックに、田舎の農村地帯を想起させる音像と、

都会的なクワイトのサウンドが並列されます。

このアルバムは、農村と都会、伝統とモダン、過去と現在など、

対照的な二者を関連付けながら、対話させようと試みているみたいですね。

ラリボーイは、コサ語とズールー語でラップしていて、

子音のクリック音がパーカッシヴな効果を強調する滑舌によって、

他の言語にはマネのできないフロウを生み出しています。

コサ社会には、西アフリカのグリオに匹敵する、

プレイズ・ポエットの語り部インボンギがおり、ラリボーイのラップは、

インボンギのプレイズ・ポエトリーを暗喩しているようにも思えます。

‘Blues for Bra Kippie’ は、キッピー・モケーツィの75年の曲‘African Day’ から

サンプルを取っていて、南ア・ジャズへの強い親密度を感じるほか、

ファンキーなリズム・ギターやグナーワなど、

さまざまなサンプルがカットアップされています。

スクラッチ音が懐かしいオールド・スクールなヒップ・ホップ・サウンドも、

かえって新鮮に響きますね。

インパンデ・コアやラジオ123で得たスキルを持って、

新たに自分の民族の物語を語るリリシストとして再出発したリリボーイの本作は、

ユニークなコサ語ラッパーというより、アフリカの伝統的なストーリーテラーの

ニュー・スターという文脈で捉えるべき才能でしょう。

LaliBoi "SIYANGAPHI" Teka no number (2019)

2021-03-29 00:00

コメント(0)

マスカンダ一人多重録音アルバム ヴカジタテ [南部アフリカ]

スポーク・マタンボがフック・アップした新人のデビュー作。

これがヒップ・ホップとも、ハウスとも、エレクトロともまったく無縁の、

なんとマスカンダの音楽家なんだから、ビックリです。

マスカンダはズールーの吟遊詩人(ミンストレル)が伝えてきたズールー・フォーク。

バキバキに尖ったエレクトロを制作するプロデューサーの視界に、

マスカンダなんて音楽が入っていること自体、オドロキなんですけれど、

まさしくそこにこそ、南ア黒人音楽を継承し前進させるマタンボの資質が表れています。

マタンボの17年作“MZANSI BEAT CODE” にも、

マスカンダをエレクトロ化したユニークなトラックがあったし、

ファンタズマでもマスカンダが大きく取り入れられていましたけれど、

それにはこのアルバムの主役、ヴカジタテの存在があったんですね。

ファンタズマに、ベキセンゾ・セレとクレジットされたマルチ奏者こそが、

このヴカジタテなのでした。

クワズールー・ナタール州、ドゥウェシュラ育ちのベキセンゾ・セレは、

幼い頃からマスカンダに親しみ、マスカンダのギタリストだった父親から

ギターを習いました。ギターをマスターすると、コンサーティーナ、ハーモニカ、

ベース、ヴァイオリンと次々と楽器を習得してマルチ奏者に育ち、

やがて自身で作曲や歌も歌う、マスカンダの音楽家となったそうです。

12年の初のソロ・アルバムは、すべての楽器をヴカジタテ一人で演奏していて、

マタンボのプロデュースによって制作されました。

イキイキとしたギターのピッキング、ドライヴするベース・ライン、

大地を踏みしめるようなキックなど、一体感のある演奏はまるで生バンドで、

たった一人の多重録音とは思えないくらいです。

ヴカジタテは、早口で語る即興のイジボンゴを交えながら、

あけっぴろげな歌いっぷりで、マスカンダを快活に歌っています。

マタンボはまた、ヴカジタテの半生を描いたドキュメンタリー・フィルムも制作しています。

そのフィルムのなかで、丘の上でギターを練習するために牧畜業を放棄したことや、

ギターを教えてくれた父親を幼くして亡くし、小学校を退学してウムラジに引越し、

楽器と洋服の入ったバッグだけを持って、音楽の道を歩んだことなどが語られています。

ダーバンに出て仕事を探すも、無学のため職にありつけず生活には苦労したことや、

母親と兄弟を殺害されるなど、苦難に満ちたヴカジタテの半生ですが、

そうした苦悩を越えて神に感謝するウガジタテの逞しさが、

その歌に宿っているのを感じます。

Vukazithathe "ANIBAKHUZENI" Teka no number (2012)

2021-03-27 00:00

コメント(0)

南ア・エレクトロ・ポップの実験場 スポーク・マタンボ [南部アフリカ]

南ア電子音楽の才人、スポーク・マタンボのデビュー作“MSHINI WAM” の衝撃は、

いまも忘れられません。

いまだから正直に告白しますけれど、

『ポップ・アフリカ800』の選盤にあたってすごく悩んで、結局選ばなかったのも、

本作のクオリティの問題では全然なくって、選者であるぼくの方が、

この音楽を語るヴォキャブラリーを持ち合わせていないからなのでした。

エレクトロなんてまったくの門外漢なうえ、

ジョイ・ディヴィジョンのカヴァーがあるといったって、

ジョイ・ディヴィジョンなんて聞いたことないし、というありさまでは、

的外れなコメントしかできないこと必至じゃないですか。情けない話なんですが。

『ポップ・アフリカ800』とほぼ同時に出版された

『アフロ・ポップ・ディスク・ガイド』に的確な評が載せられていたのを読んで、

ホッとしたことをよく覚えています。

そんな電子音楽門外漢のぼくでも、夢中になったスポーク・マタンボでしたが、

このデビュー作以降まったくフィジカルが制作されなくて、悔しい思いをしていたんです。

いつだったか、スポーク・マタンボのレーベル・サイトに、

CDも出してほしいとオファーをしたりしたんですが、

月日も経ち、すっかりそんなことも忘れていました。

それがある日突然、スポーク・マタンボ本人から、

「CDを作ったよ」というメールが届いたのには驚かされました。

喜び勇んで「全部買うよ!」と返事したところ、マタンボが主宰するテカ・レコーズの

関連作品まで、どっさりオマケを付けて送ってくれたのでした、

あらためて、デビュー作の“MSHINI WAM” から最新作の“HIKIKOMORI BLUE” まで

順にじっくり聴いてみたんですが、1作ごと趣向を変えていて、

サウンドの実験場となっているフレキシブルな制作態度に、感嘆しました。

やっぱりこの人の音楽性の広さと深さは、ズバ抜けていますね。

ジョナス・グワングワの甥っ子として85年に生まれ、

ソウェトのタウンシップで育ったヒップ・ホップ世代のマタンボは、

南ア黒人音楽の伝統を継承し、前進させるために登場したサラブレッドだったんですよ。

ポスト・アパルトヘイトの南ア社会の現実を鋭く撃った“MSHINI WAM” の衝撃は、

今あらためて聴き返しても、まったく色褪せていません。

アメリカでもリリースされた12年の第2作は初めて聴いたんですが、

デビュー作のポスト・ダブステップといえるエレクトロなトラックが半分と、

残り半分はドラムス、ギター、シンセのスリー・ピースの生演奏をバックにラップしたもの。

ニルヴァーナやマッドハニーを擁したグランジの牙城というべきレーベル、

サブ・ポップがリリースした作品というので身構えていたんですが、

シンプルなロック・サウンドとなっていたのは意外でしたね。マタンボのフロウも軽快で、

ダークなデビュー作とはかなり雰囲気が違っています。

南アでは、ソニーからリリースされていたんですね。

5作目を数える17年の“MZANSI BEAT CODE” は、

がらっと趣向が変わって、80年代末のシカゴ・ハウスを思わすトラックに始まります。

それがやがてEDMへと繋がっていき、太いギターとベースが轟音を響かせるロックまで、

アフリカン・エレクトロを縦断する圧巻の作品です。

ラスト・トラックは、子供のコーラスをフィーチャーしたマスカンダ・エレクトロで、

国籍を問わないクラブ・サウンドと南ア音楽を接続させた、

まさしく南ア・ポップ・サウンドの実験場。

20年の“TALES FROM THE LOST CITIES” は初のラップ・アルバム。

南アの多くのラッパーが政治的なトピックを取り上げないというマタンボは、

人種や階級間に存在する不均衡をテーマとした、社会批評色濃い作品に仕上げました。

ラップのストーリーテリングを豊かにするサウンドメイクは実に多彩で、

ディープ・ハウス、ダンスホール・レゲエ、南ア・ジャズがパッチワークされています。

そして、今年1月に出たばかりの“HIKIKOMORI BLUE” は、またもハウス色濃い作品で、

ストーリーテリングは封印され、インスト中心のアルバム。

「アフリカ人 引きこもり 低音 実験的ヒップホップ」の文字にも驚かされますけれど、

グナーワをサンプリングしたブロークン・ビートや、アフロ・ハウス、ダブなど、

さまざまな音像が交叉するプロダクションに、幻惑されっぱなし。

リーダー作のほか、マタンボが組んだユニットもあります。

スポーク・マタンボ、DJスポコ、ギターのアンドレ・ゲルデンハイス、マルチ奏者

ベキセンゾ・セレ、ドラムスのマイケル・ブキャナンの5人によるファンタズマは、

ヒップ・ホップのマナーで、サイケデリック・ロックにシャンガーン・エレクトロと

マスカンダを取り入れたハイブリッドなサウンドを聞かせます。

グローバル・カルチャーのなかで、南ア音楽の可能性をいかに発揮していのくか。

スポーク・マタンボは、その回答を作品でいつも提示しています。

Spoek Mathambo "MSHINI WAM" BBE BBE156ACD (2010)

Spoek Mathambo "FATHER CREEPER" Sony CDCOL8320 (2012)

Spoek Mathambo "MZANSI BEAT CODE" Teka no number (2017)

Spoek Mathambo "TALES FROM THE LOST CITIES" Teka no number (2020)

Spoek Mathambo "HIKIKOMORI BLUE" Teka no number (2021)

Fantasma "FREE LOVE" Teka no number (2015)

2021-03-25 00:00

コメント(0)

ぬくもりを伝えて グレッチェン・パーラト [北アメリカ]

なんて温かな声なんでしょうか。

人と人とが触れ合えなくなってしまったいま、

誰もが渇きや飢えを覚えている、肌のぬくもりや体温を、

グレッチェン・パーラトが音楽を通して伝えてくれている。

そんなことを実感させられる、素晴らしい新作です。

スタジオ録音は10年ぶりという、グレッチェン・パーラトの新作。

ぼくは13年のライヴ盤で初めてグレッチェンを知り、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-11-06

後追いで10年の“LOST AND FOUND” と09年の‘IN A DREAM’ を聴いて、

すっかりグレッチェンのファンになりましたけれど、

当時からは見違えるほど自信に満ちた、確信のある声を彼女は獲得したんですね。

この声が、ジャズ・ヴォーカル表現を新たなステージに呼びこんだんだなあと、

あらためて感じ入りました。

新作のテーマは、ブラジル音楽。

ジョアン・ジルベルトの名唱で有名な‘É Preciso Perdoar’ に始まり、

ピシンギーニャのショーロ名曲‘Rosa’ を取り上げるばかりでなく、

バッハ作曲のチェロ組曲をショーロ風スキャットで歌ってみたり、

ロイ・ハーグローヴの‘Roy Allan’ をサンバ・アレンジで聞かせるなど、

グレッチェン流儀のブラジル音楽解釈は、彼女のスタイルとしてすっかり定着しましたね。

今回起用したミュージシャンは、ギターのマルセル・カマルゴ、

チェロのアルティヨム・マヌキアン、ドラムスのレオ・コスタと、

いずれもロス・アンジェルスのミュージシャンで、

これまでニュー・ヨークのジャズ・ミュージシャンと一緒にやってきた

エッジの効いたサウンドとは色彩感が変わり、丸みを帯びた甘やかなものになりました。

このトリオのサウンドのポイントとなっているのは、ベースでなくチェロを起用したこと。

ボサ・ノーヴァやサンバの曲も、ナイロン弦でなく鉄弦のギターを使い、

あえてバチーダを刻まないところは、工夫をしていますねえ。

テナー・ギターのように聞こえるギター・サウンドが耳残りします。

ゲストにジェラルド・クレイトン、アイルト・モレイラと、

グレッチェンのパートナーであるマーク・ジュリアナが加わっています。

デイヴィッド・ボウイが生前最後にレコーディングした‘No Plan’ を演奏した、

マーク・ジュリアナを起用したカヴァーでは、17年のグレッチェンの来日公演で

マークのドラムス・セットが一番よく観える席に陣取って、

マークのドラミングをガン見したあの夜を思い出しました。

びっくりしたのは‘Sweet Love’。5拍子の曲でオリジナルかと思ったら、

アニタ・ベイカーのあの名曲だと知って、ビックリ。いやぁ、ぜんぜんわかんなかった。

てか、ここまでアレンジしてしまうと、とても同じ曲とは思えませんね。

ジェラルド・クレイトンのエレピがすごく効いてます。

グレッチェンのヴォイスは、肉感的な豊かさに加えて官能性にも満ちていて、

出産を経て、ひと回り成長した姿を見せています。

子供たちのコーラスを交えた‘Wonderful’ は、

ジョイスの“FEMININA” のお母さん像と、見事にダブります。名盤の証明ですね。

Gretchen Parlato "FLOR" Edition EDN1170 (2021)

2021-03-23 00:00

コメント(0)

エチオ・ヒップ・ホップの記念碑 リジ・ミケル・ファフ [東アフリカ]

2020ATGEBAM20ALUGN.jpg)

2020ZARE20YIHUN20NEGE.jpg)

エチオ・ヒップ・ホップ・シーンを牽引するラッパー、

リジ・ミケル・ファフ待望の新作が、6年ぶりに届きました。

15年のデビュー作“ZARE YIHUN NEGE” はエチオピアで大ヒットを呼び、

ヒップ・ホップ・アルバムでこれほど幅広い層に受け入れられたのは、

エチオピア初という評判が伝わってきています。

その評判がよくわかるのは、全曲メロディアスで、

いわゆる歌ものヒップホップといえるアルバムだったからです。

男女シンガーが数人フィーチャリングされて、

エチオピアらしいメロディがちらりと顔をのぞかせる場面もあるものの、

バックトラックのサウンドは、R&Bやダンスホール・レゲエが支配していました。

それが、今回のセカンド作ではどうです。

エチオピア色をぐっと前面に押し出し、

これぞエチオ・ヒップ・ホップといえるスタイルを打ち出しているじゃないですか。

オープニングの‘Naniye’ から、

エスケスタ(肩を大きく動かすダンス)を誘うビートが手招きします。

3曲目の‘Addis Ababa’ ではアムハラのリズムにのせて、

男性シンガーとマシンコをフィーチャーし、4曲目の‘Hager’ はグラゲのリズム、

5曲目はエチオピア色濃厚なメロディで、エチオ・ヒップ・ホップを主張しています。

メロディや旋法ばかりでなく、ヒップ・ホップのビートに

エチオピアのリズムを接続させているところに、リジ・ミケルの個性が光っています。

86年アディス・アベバ生まれのリジ・ミケル、愛称ファフは、

高校卒業後にIT業界で働き、その後音楽業界に転身したというラッパー。

多くのステージ経験を積んで、MCとしてエンタテイナーの素養を磨き、

エチオピア音楽とヒップ・ホップを融合させたユニークなスタイルで人気という評判も、

デビュー作を聴くかぎり、あまりピンとこなかったのが正直なところでしたけれど、

2作目でその個性を如何なく発揮しましたね。

エチオ・ヒップ・ホップの記念碑となる作品の登場に、拍手です。

Lij Michael (Faf) "ATGEBAM ALUGN" Queen’s no number (2021)

Lij Michale (Faf) "ZARE YIHUN NEGE" Adika no number (2015)

2021-03-21 00:00

コメント(0)

再開したエチオピアのオンライン・ショップから届いたCD メセル・ファンタフン [東アフリカ]

COVID-19禍の影響か、エチオピアのオンライン・ショップが開店休業になってしまって

困っていたんですけれど、ようやく再開したようで、良かった、良かった。

さっそく新たにラインアップされた4アイテムを入手しました。

まずはじめに紹介するのは、オムニバスで見かけたことはあるけれど、

ソロ・アルバムは初めて手にした、エチオピアの伝統派シンガー、

メセル・ファンタフンの新作です。

少しハスキーな、独特の声質を生かしたシャープな歌いっぷりが胸をすきます。

耳残りするこの個性的な声に、まず耳を奪われますよ。

こぶし使いも申し分なく、相応のキャリアを経た歌声であることは疑いないですね。

バックは、エチオピア国内制作の打ち込みとシンセをベースにしたプロダクションですが、

ハチロクのアムハラのビートがキビキビとしていて、

ドラムスやホーンズが生でないウラミはさほど感じないでしょう。

曲調に合わせて、サンプルの手拍子を効果的に配したり、

さりげなくレゲトンのリズムを借用したりしていて、ビートメイクに工夫がみられます。

アレンジで珍しいなと思ったのは、ホーンのラインをギターが弾いている曲があったり、

ギターのアルペジオで始まる曲があること。シンセ中心のサウンドのなかで、

こういう曲が出てくると、ピリッと引き締まりますね。

ギターのリズム・カッティングやベースが、ファンクぽいニュアンスを生み出していたり、

モダンなサウンドがエチオピア民俗色濃い曲に、よく馴染んでします。

Meselu Fantahun "ATISHISHI JEMBER" Awtar no number (2021)

2021-03-19 00:00

コメント(0)

チタリン・サーキットの帝王 ビート・フリッパ [北アメリカ]

こりゃあ、ゴージャスだ。

インディ・サザン・ソウル・シーンの名プロデューサー、ビート・フリッパの仕事を集大成。

なんと一挙27曲をディスク2枚に詰め込んだ、

チタリン・ベスト作というべき内容のアルバムです。

ベスト・プロデューサーの意を汲んだタイトルが誇張でないことは、聴けば歴然。

27曲すべて珠玉と呼びたいほど、選りすぐりの逸品揃いで、

あらためて、現行サザン・ソウル・シーンにおけるビート・フリッパの存在感を

思い知らされます。フィーチャリングされるシンガーは、ポーキー・ベア、

アイザック・J、ゲットー・カウボーイ、タイリー・ニール、オマー・カニングハム、

マジック・ワン、ベニート、サー・チャールズ・ジョーンズ、

チップ・ザ・シンガー、ウィルソン・メドウズ、J=フィッツ、もう書ききれません!

とにかく上に並べた名前にピンと来る人なら、買って間違いなし。

これほどディープな歌い口を堪能できるのは、インディ・シーンならではでしょう。

とりわけディスク2の充実ぶりは、どうです!

ごひいきサー・チャールズ・ジョーンズの‘Tell Me Is It Love’ にもシビれたけど、

女性シンガーもディープですよお。

チップ・ザ・シンガーの‘My Rockin Chair’ のブルージーさといい、

ザ・レディ・ソングバード・ジンダの‘You Can't Have My Man’ の狂おしさといい、

胸を掻きむしりたくなるような熱さをこみ上げさせるのが、サザン・ソウルの真髄ですね。

Beat Flippa "P.O.T.Y. (PRODUCER OF THE YEAR)" Ross Music Group MUI CD10531 (2020)

2021-03-17 00:00

コメント(0)

出発点はセロニアス・モンク ダラー・ブランド [南部アフリカ]

南ア・ジャズの巨匠であるピアニスト、

ダラー・ブランド(アブドゥラー・イブラヒム)のデビュー作が、

初のオリジナル・ジャケット仕様でアナログ・リイシューされました。

リイシューしたのは、イタリアのLP復刻専門レーベルのハニー・パイ。

CDでは、すでに5年前にスペインのフォノが、

ザ・ジャズ・エピスルズとの2イン1でリイシューしましたが、

その時は記事にしなかったので、書き残しておきましょう。

フォノがザ・ジャズ・エピスルズと2イン1にしたのは、なかなか秀逸な企画で、

ザ・ジャズ・エピスルズは60年1月22日の録音、そのわずか2週間後の2月4日に、

ダラー・ブランドのデビュー作が録音されたんですね。

メンバーはブランドに、ジョニー・グルツのベース、マカヤ・ンショコのドラムスという、

ザ・ジャズ・エピスルズからヒュー・マセケラ、ジョナス・グワングワ、

キッピー・モケッツィの3管を除いたピアノ・トリオ。

南ア黒人による初のジャズ・アルバムとなったザ・ジャズ・エピスルズと、

ブランドのデビュー作は、いわば姉妹盤といえるものなのでした。

「スフィア・ジャズをプレイする」のタイトルどおり、

セロニアス・モンクの影響を堂々、表明しています。

あ、スフィアとは、セロニアス・モンクのミドル・ネームですね。

ブランドの自作曲のほか、モンクの‘Misterioso’ や、

モンクがよく演奏した‘Just You, Just Me’ を取り上げています。

ブランドの自作曲‘Eclipse At Dawn’ の楽想なんて、もろにモンク風。

ただ、このレコードを聴いて強く感じるのは、モンクよりも、むしろエリントンの影響。

左手が生み出すストライド・ピアノゆずりの強靭なリズムは、まさにエリントン直系。

分厚い和音でピアノをフルに鳴らすところは、エリントンばかりでなく、

ファッツ・ウォーラーなど、マイクが発達する以前のピアノ・サウンドを継承しています。

ぼくはこれを聴くと、エリントンとミンガスとローチの凶暴トリオが生み出した

“MONEY JUNGLE” をいつも連想してしまうんですけれど、

タッチの重量感やノリの感覚は、かなり相通じますよねえ。あれほど凶暴じゃないけど。

そういえば、“MONEY JUNGLE” は62年録音。

ブランドのデビュー作の録音の2年後ですけれど、

ブランドのデビュー作は、ザ・ジャズ・エピスルズとともに、

南アでは62年になってから、ようやく発売されたんでした。

あまりに時代を先取りしすぎていて、発表をためらわれたんでしょうね。

当時アメリカでこのレコードが聞かれていたら、さぞ驚かれたんじゃないかな。

[LP] Dollar Brand "PLAYS SPHERE JAZZ" Continental ZB8047 (1962)

2021-03-15 00:00

コメント(0)

アフリカン・ディアスポラのジャズ・ヴォーカリスト ソーミ [北アメリカ]

新世代ジャズ・ヴォーカリストと呼ばれる人は大勢いますけれど、

ソーミは、そうしたシンガーのなかで、ぼくがひいきにしている一人。

ルワンダ人の父とウガンダ人の母の娘としてイリノイに生まれ、

3歳の時にWHOに務める父親の仕事の関係でザンビアに暮らし、

帰国してイリノイ大学を卒業後、人類学の研究員としてケニヤとタンザニアを訪れ、

ニュー・ヨーク大学の名門校であるティシュ芸術大学院で修士号を取得。

ナイジェリアへ渡って、18ヶ月間フィールドワークを行い、

その後ニュー・ヨークに戻って、ハーレムに暮らすという豊かな人生経験が、

自分の音楽の中にしっかりと刻印されている人です。

ソーミを初めて知ったのは、09年作の“IF THE RAINS COME FIRST” だったな。

ヒュー・マセケラをゲストに迎えたこのアルバムでは、

アフリカン・ディアスポラの新世代を印象づけられて新鮮でした。

ワイルドなヴィジュアルのジャケットに反して、

ひそやかな歌い口とデリケイトな歌唱を聞かせていて、

レーベル・メイトのグレッチェン・パーラト同様、

新しい感覚を持ったジャズ・ヴォーカリストの登場に、ワクワクさせられたものです。

そして、そこからさらにグッと成長して、ソーミの才能に感じ入ったのは、

14年作の“THE LAGOS MUSIC SALON” でした。

レゴスがニュー・ヨーク同じ人種のるつぼの大都市という点に着想を得て、

冒頭、ナイジェリアの空港で入国管理官とのやりとりをプロローグにした本作は、

アフリカン・アメリカンとしての立ち位置をくっきりと明示した作品でした。

アンジェリク・キジョやコモンのゲスト参加が話題を呼びましたが、

このアルバムに参加したもっとも重要なゲストは、

トランペット奏者のアンブローズ・アキンムシーレだったと、ぼくは評価しています。

アンブローズとソーミは、アフリカン・アメリカンとして、

同じ問題意識を共有していたはずです。

アフロビートを参照したり、ヨルバのトーキング・ドラムをフィーチャーしたり、

ナイジェリアらしいサウンド・メイキングも聞かれますけれど、

本作の聴きどころはそこにはなく、

異文化の出会いと内なるアフリカン・ディアスポラの複雑な出自を、

知的なニュー・ヨーカーの自叙伝として、しなやかに表現してみせたところにありました。

ニュー・ヨークのアヴァン・ジャズ・シーンで活躍する、

ベーシストのキース・ウィッティがプロデュースしたのも、大きな役割を果たしましたね。

その後しばらく間が空き、去年の夏にこのライヴ・アルバムが

彼女の自主レーベルから出ていたとは、気付きませんでした。

メジャー・レーベルから離れると、とたんに情報が届きづらくなりますね。

フランクフルトの旧オペラ座でのライヴ・レコーディングで、2枚組ですよ。

“THE LAGOS MUSIC SALON” と“PETITE AFRIQUE” の作品を中心に構成され、

07年のデビュー作からも1曲選曲されています。

歌唱にダイナミズムが増して、繊細な歌い出しからシャウトまで、

表現の幅がグッと広がって、ジャズ・ヴォーカリストとしてのスケールが

大きくなったのを実感させられます。

ソーミをバックアップするのは、フランクフルト・ラジオ・ビッグ・バンドと、

ソーミの旧知のメンバーであるセネガル人ジャズ・ギタリストのエルヴェ・サンブと

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-06-01

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-06-17

日本人ピアニストの百々徹。指揮とアレンジは、ジャズ・ピアニストで、

近年はプロデューサーとしても活動の場を広げるジョン・ビーズリーが務めています。

この録音はドイツで全国放送されたそうで、映像も残されているのかな。

もし映像があれば、ぜひDVDを出してもらいたいものです。

Somi "HOLY ROOM: LIVE AT ALTE OPER WITH FRANKFURT RADIO BIG BAND" Salon Africana SAFR001 (2020)

Somi "IF THE RAINS COME FIRST" ObliqSound OSDCD107 (2009)

Somi "THE LAGOS MUSIC SALON" Okeh/Sony Music 88883796302 (2014)

2021-03-13 00:00

コメント(0)

続々登場するマルチニーク出身ジャズ・ピアニスト グザヴィエ・ベラン [カリブ海]

こういう構図のジャケットって、なんか前にもあったような気が。

サックスをゴミ箱に投げる、A・C・リードのアリゲーター盤があるけれど、

もっとそっくりなヤツがあったような気がするんだけどなあ、

う~ん、なんだっけ。思い出せない。

ま、そんなどーでもいい話は横に置いといて、

マルチニークから、また新たなジャズ・ピアニストが登場しましたよ。

現在27歳という、グザヴィエ・ベラン。

ピアノを弾く父親の影響から、13歳でクラシックを始め、

のちにジャズやマルチニークの伝統音楽を学んだという経歴の持ち主です。

エルヴェ・セルカル、グレゴリー・プリヴァ、マエ・ボーロワと、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-16

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-01-22

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-29

ここのところマルチニーク出身の若手ピアニストの活躍がめざましいんですが、

このグザヴィエ・ベランのマルチニーク伝統音楽濃度は、エルヴェ・セルカル未満、

マエ・ボーロワ以上、グレゴリー・プリヴァよりは少し濃いめといったところでしょうか。

ジャケットで、ベランが竹筒の打楽器バンブー=フラペを放っていたり、

バンブー=フラペをチ・ブワ(短いスティック)で叩くリズム・パターン、

「タッ、ピ、タッ、ピ、タッ」のオノマトペから取った『ピタッピ』を

タイトルとしていることに明示されるとおり、

マルチニークの伝統リズムであるベレを、ベランは積極的に取り入れています。

ちなみに、フランス発の記事に勘違いしているテキストが散見されるので、

以前にここで書いたことを繰り返しますけれど、

ジャケットに写る竹筒をチ・ブワと呼ぶのではなく、

竹筒を叩くスティックの名称がチ・ブワなので、間違えないでくださいね。

チ・ブワは、バンブー=フラペばかりでなく、ベレの大太鼓の胴を叩くこともあります。

先達のアラン・ジャン・=マリーやマリオ・カノンジュたちのビギン・ジャズに比べて、

マルチニーク新世代のピアニストたちは、

ビギンやマズルカなどのクレオール・リズムより、

ベレなどアフロ系リズムにアプローチしているのが特徴ですね。

このアルバムもアルバム導入部のイントロと最後のオウトロで、

チ・ブワが刻むリズムを象徴的に登場させています。

曲はベランのオリジナルが中心で、カヴァーは、マルチニークの有名曲である

フランツ・シャルル=デニス(フランシスコ)作の‘Fanm Matinik Dou’ と、

セロニアス・モンクの‘Evidence’ の2曲。

メンバーは、グレゴリー・プリヴァと18年に来日したドラムスのティロ・ベルトロに、

ベースのエルヴィン・ビロニアン、ヴォブラフォンのアレクシス・ヴァレの4人。

ティロ・ベルトロはベランと同じマルチニーク出身で、

エルヴィン・ビロニアンはパリ生まれでも、母方の祖母がマルチニーク出身で、

マルチニークの音楽にも通じています。

ベランはかなりエッジの立ったピアノ・プレイを聞かせていて、冒頭から攻めまくり。

全体を通して聴けば、コンテンポラリ-・ジャズの枠を越える驚きはないものの、

その熱量の高さは、ワクワク・ドキドキさせられるに十分。

ピアノのタッチの粒立ちの良さは、クラシックの基礎をしっかり習得している証しだし、

リズムにのせていくスリリングなスピード感は、群を抜いています。

ドラムスのティロ・ベルトロも、来日公演で聞かせてくれた

柔軟でシャープなドラミングを披露しているし、

ベースのエルヴィン・ビロニアンの細かなパッセージでグルーヴを生み出すところも、

ウナらされます。アレクシス・ヴァレのヴァイブが、ベランのピアノとともに疾走したり

離れたりと、キビキビとプレイしていて、フレッシュです。

欲を言えば、ピアノがソロを取っている間、他の楽器がバックに回ってしまうだけの

場面が多く、アレンジがラフなところがちょっと不満かなあ。

もっとアンサンブルの緊密度を高めた、現代的な構成を求めたいところ。

きっと次作ではそんなあたりも解消してくれそうな、期待の才能です。

Xavier Belin "PITAKPI" Déluge DLG006 (2021)

2021-03-11 00:00

コメント(0)

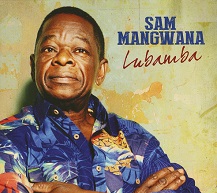

ルンバ・コンゴレーズの大ヴェテランの帰還 サム・マングワナ [中部アフリカ]

タブー・レイ・ロシュロー、フランコの楽団で名を馳せた

ルンバ・コンゴレーズ黄金時代の名歌手サム・マングワナの新作!

うぇ~い、いったい何年ぶり?

03年の“CANTOS DE ESPERANÇA” 以来だというのだから、ビックリです。

若いアフリカ音楽ファンだと、サム・マングワナ、誰それ?という人がいるかも。

代表作として、フランコ楽団時代の名盤中の名盤を飾っておきましょうか。

左がマングワナ、右がフランコ。二人の友情が伝わる名ジャケットですよ。

なんでもマングワナは、04年に母親の祖国である

アンゴラに居を移して活動していたのだそうで、

このアルバムも、アンゴラで16年に出したものだそう(う~ん、見たことないゾ)。

アンゴラ現地での評判もよく、世界的なセールスも期待できるということから、

あらためてフランスから世界に向けてリリースしたんですと。

マングワナは今年で75歳。

録音当時は、70歳を越えたかどうかというところでしょうか。

さすがに歌声は枯れてはいるとはいえ、いや~、音楽は芳醇そのものですよ。

オールド・ルンバに目のないファンなら、たまらないアルバムですね。

サウンドをひとことで言えば、ケケレですね。

そう、コンゴ音楽黄金時代のリヴァイヴァルを意図して企画されたプロジェクトです。

コーラスのウタ・マイにニボマ、ギターのシラン・ンベンゼという、

ケケレの主要メンバーが勢揃いしています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-09

ウタ・マイはマングワナの母方のいとこだし、

ニボマはマングワナのキンシャサ時代に、子供の頃から知っている間柄なのだから、

マングワナにとっては、旧知のメンバーなんですよね。

1曲目の‘Juventude Actual’ はルンバではなく、アンゴラらしい泣きのラメント。

フランスのミュージック・ジャーナリストは、バラードと味気なく形容していますが、

こういう曲はラメントと表現してほしいですね。ポルトガル語で歌っているところが、

アンゴラのマナーであることの証明じゃないですか。

クレオールの香り高いこの曲では、なんとマヌ・ディバンゴが、

タンギングを利かせたアフリカン・マナーのソロを聞かせてくれます。

そして2曲目以降は、マングワナらしいオールド・ルンバの世界が繰り広げられます。

スークースやンドンボロなどとは、もちろん別世界。

古っ!とお思いの方は、どうぞご退出ください。

2曲目の‘Felicité’ は、

ルンバ・コンゴレーズの始祖ともいえるグラン・カレのカヴァー。

オリジナル・タイトルの‘Parafifi’ は、以下の名編集盤で聴くことができます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-11-24

キューバ人ベーシストのルイス・マンレサが参加していて、

ラテン・タッチのピアノや、フレンチ・カリブ音楽のエッセンスも混ぜて、

優雅なルンバを堪能させてくれる一枚です。

Sam Mangwana "LUBAMBA" Editer à Paris/Music Development Company MDC027 (2021)

[LP] Franco et Sam Mangwana Avec Le T.P.O.K. Jazz "FRANCO ET SAM MANGWANA AVEC LE T.P.O.K. JAZZ"

Edipop POP017 (1982)

2021-03-09 00:00

コメント(0)

ルソフォン・ミュージックのマニフェスト ディノ・ディサンティアゴ [南ヨーロッパ]

ディノ・ディサンティアゴの18年前作“MUNDU NÔBU” は、

ルソフォン・ミュージックのマニフェストと呼ぶにふさわしい、

新たなアフロピアンの時代の幕開けを象徴するアルバムでした。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

カーボ・ヴェルデのリズムを、

ヒップ・ホップ/R&B世代のエレクトロなサウンドに回収した

新たな才能の登場に、確かな手ごたえを感じたものの、

その手ごたえに見合ったセールスと結びつかないところに、

ルソフォン・ミュージックが置かれているポジションを思い知らされます。

ここ10年くらい、アンゴラやカーボ・ヴェルデなどのルソフォン・ミュージックが、

高水準の作品を生み出し続けているというのに、

世間の注目がまったく集まらないのには、歯がゆさを禁じ得ません。

お~い、ここにグッド・ミュージックがあるぞ~!と声を上げ続けることに、

当ブログの存在意義があるとはいえ、徒労感がないといったらウソになりますね。

新作“KRIOLA” は、タイトルが示すとおり、ディノのクレオール主義を具現化したもの。

それは、ヒップ・ホップ/R&B世代のポップスのサウンドを、

欧米由来のリズムで表現するのをやめ、

自分たちのルーツのリズムで再現しようという試みですね。

レゲトンやズークが世界を席巻したように、ディノはフナナーやバトゥクといった

カーボ・ヴェルデのアフロ系リズムで、それを成し遂げようとしています。

タイトルを男性名詞のクリオロではなく、女性名詞のクリオラとしたところもいいなあ。

90年代に西ロンドンのクラブ・シーンで活躍したイギリス人プロデューサー、

セイジ(ポール・ドルビー)を中心に、リスボンのクドゥロ・ユニット、

ブラカ・ソム・システマの元メンバーのカラフ・エパランガが、

前作に引き続き、ソングライティング、トラックメイク、プロデュースに関わっています。

今作の最大の注目トラックは、

ポルトガルで人気沸騰中の若手ラッパー、ジュリーニョ・KSDが参加し、

軽快なアコーディオンをフィーチャーしたフナナーのタイトル曲。

曲作りにも加わってディノと共演したジュリーニョは、

自分がフナナーのビートで作曲できるとは思わなかったと語っていて、

ルソフォン・ミュージックの方向性を、次世代に繋ごうとする

ディノの目論見は果たせたようですね。

ナンパなアフロ・ズーク、キゾンバを得意とする、カーボ・ヴェルデ系オランダ人シンガー、

ネルソン・フレイタスをゲストに迎えた‘My Lover’ は、

いかにも甘々なラヴ・ソングですけれど、

ギターやパーカッションのシャープなサウンドが利いていて、

エッジはちゃんと立ってるんだなあ。

アンビエントなムード漂うラスト・トラックの‘Morna’ まで、

ルソフォン・ミュージックのエッセンスを溶かし込んで、

現代的なサウンドにデザインした会心作です。

Dino D’Santiago "KRIOLA" Sony Music 19439816922 (2020)

2021-03-07 00:00

コメント(0)

蘇る80年代アヴァン・ジャズ セマンティックス [北アメリカ]

おぅ、なんて懐かしい! セマンティックスがCD化。

コロナ禍のインフォデミックに苛立ちを募らせている今、

またしてもセマンティックスを聴き返すことになるなんて、なんだか運命的。

ぼくにとってこのアルバムは、

バブルで世の中がイカれまくっていた86年当時の社会に、

抗うエネルギーを与えてくれた、貴重なレコードでした。

あのヤな時代に、クソったれと中指を立てた、ぼくにとっての「パンク」だったのです。

セマンティックスには勇気づけられたんだよなあ。

会社の同僚や大切な友人、そして自分の両親すらもバブルに踊らされ、

株だの投資だのと、どんどんと狂っていったバブル最盛期。

人の健康に貢献すべき製薬会社までが、「24時間戦えますか」とのたまうCMを作り、

またそれを面白がるという、異常を異常とも思わぬ世相に、

自分を見失うまいと必死だったことを思い出します。

エリオット・シャープ、サム・ベネット、ネッド・ローゼンバーグという、

NYダウンタウン・アンダーグラウンド・シーンを沸き立たせていた曲者3人組。

3人とも来日経験豊富というか、サム・ベネットは日本にも住んでたし、

ネッド・ローゼンバーグは横山勝也に弟子入りして、尺八を習得したほどだもんな。

NY前衛マナーで解釈したジャポニズムみたいなジャケットは、

ポストモダンや脱構築が喧伝された、80年代の思想性をヴィジュアル化したものでした。

いちおうエリオット・シャープはギター、サム・ベネットはパーカッション、

ネッド・ローゼンバーグはサックスとクラリネットという主楽器を担当しつつも、

全員エレクトロニクスを駆使して、音空間を切り裂いたり、ねじ曲げたりした演奏をします。

ミニマルなマテリアルのなかに、ファンクを少々混ぜこんで、

即興ばかりでなく、リフなどの作曲されたパートとのバランス感覚も兼ね備えています。

どこまでも猥雑で、人間臭さいっぱいの演奏が、彼ら最大の魅力ですね。

中央アフリカ、バンダ人の木製ホーンの合奏が聞ける民俗音楽のレコードなんかと

とっかえひっかえ、良く聴いたっけなあ。ミニマルといっても静的なんかじゃなく、

めっぽう騒がしいフリー・ミュージックなところが、親和性がすごくあってね。

3人の即興演奏でも、音がぜんぜんぶつかり合わないんですよね。

3人がひとつの音に集中して向かっていくかと思えば、

拡散してまったく別の形へと変化していったりする瞬発力と展開の速さが、

サウンドの快楽を生み出します。

心の内部に潜んだ不安を、怒りのエネルギーで暴き出し、

その亀裂を埋め合わせていくような作業を彼らのサウンドに見出した、

あの頃の記憶がまざまざと蘇る名作です。

Semantics "SEMANTICS" Klanggalerie GG306 (1986)

2021-03-05 00:00

コメント(0)

南ア大衆音楽史を消化した4人組 アーバン・ヴィレッジ [南部アフリカ]

ノー・フォーマット!初の南アのアーティストというのも、なるほどです。

従来の南アのグループにはなかった、センスの新しさを感じさせます。

フランス人好みの洗練された音楽性が、このレーベルのカラーだから、

アフリカ音楽の野趣な魅力はもちろん求められませけれど、

グローバルなポップスのスキルを引き寄せて、

多彩な南ア大衆音楽をハイブリッドに再構築した展開が聴きものです。

アーバン・ヴィレッジは、ソウェト出身の4人組。

アパルトヘイトの末期に生まれた彼らは、暗く重い幼い時代の記憶を忘れさせる、

新生南アの時代に誕生したハウスやクワイトなど、さまざまなダンス・ミュージックに

夢中になり、エレクトロの道を歩んだ世代の若者でした。

その一方、幼い頃に染みついたンバクァンガやマスカンダなど、

ソウェトで育まれた大衆音楽やズールーのポップスに、

先祖代々の儀式で演奏された伝統音楽のリズムを結び付け、

まったく新しい音楽を作ろうと考えたと、

リーダーのギタリスト、レラート・リチャバは語ります。

オープニングの‘Izivunguvungu’ は、ンビーラとフルートの反復フレーズで始まり、

子守唄を思わすいかにも南アらしいメロディで、冒頭から頬がゆるみます。

古いクウェラをモチーフにしたようなメロディと、

反復フレーズが生み出すデリケイトなサウンドの組み合わせが、とても新鮮。

さらに、サックスとピアノがサウンドの隙間に音を置いていくような演奏をしていて、

ソロという形式を取らないアレンジも、ユニークですねえ。

続く‘Dindi’ は、往年のマッゴナ・ツォホレ・バンドを彷彿させるンバクァンガで、

生のリズム・セクションにプログラミングのヘヴィーなスネアの打音を加え、

電子音まで飛び交います。21世紀のンバクァンガといった仕上がりが、イマっぽいですね。

3曲目‘Ubaba’ のヴォーカル・ハーモニーには、イシカタミヤを思わせ、

4曲目‘Ubusuku’ は、トニー・アレンを思わす弾むドラミングにも耳を奪われます。

途中サックスが絡んでくるパートになると、ルースなアフロビートのようで面白いですね。

マスカンダふうのギターに始まる5曲目‘Madume’ は、

コーラス・パートでチェロが雪崩を打つようなラインを弾いたり、

フルート・ソロのバックで優雅なストリング・セクションを配したりと、

この曲のアレンジもユニークです。

6曲目‘Sakhi Sizwe’ は、ヴジ・マーラセラを思わせるンバクァンガ。

ごきげんな南ア・クラシックの7曲目‘Marabi’ は、ソロモン・リンダの‘Mbube’ に、

ドロシー・マスカの‘Yombela Yombela’、反アパルトヘイト運動のアンセムとなった、

ストライク・ヴィラカジの‘Meadowlands’ までが引用されています。

ハネるリズムと三連符でつっかかるビートが印象的な8曲目の‘Umuthi’ は、

オルガンやギターが効果的。11曲目‘Empty K-Set’ は、

サックスとハーモニカのハーモニーがジャイヴィーなサウンドを奏でるマラービで、

シェビーンでの愉快なダンスを思わせるユーモラスなメロディと、

露天商のかけ声と鉄道のアナウンスがコラージュされます。

過去の遺産と現代のスキルをミックスしたメンバーのクリエイティヴなアイディアに加え、

全曲をアレンジしたフランス人ミュージシャンも、

本作のサウンド・メイキングに大きな役割を果たしたと思われる、

南ア新グループのデビュー作です。

Urban Village "UDONDOLO" No Format! NOF49 (2021)

2021-03-03 00:00

コメント(0)

贅沢な生音ライカ イウリア・カラパタキ&フォティス・シオタス [東ヨーロッパ]

謎ジャケですね。

ギリシャ歌謡なんすけど、クラフトワーク?みたいなジャケットに、戸惑うばかり。

じっさい中身を聴いてみなかったら、とても出会うことはなかったろうアルバムです。

女性歌手のイウリア・カラパタキと、

ブズーキ奏者で作曲家のフォティス・シオタスの共同名義作です。

冒頭、13名のストリングス・アンサンブルによる流麗なインスト・ナンバーに始まり、

その麗しいまでに優美なサウンドに、ココロ射抜かれてしまいました。

歌と伴奏を一発録りしたという、いまどき奇特なアルバムで、

ヴァイオリン10人にチェロの3人が、狭いブースに詰め込まれて

レコーディングしている風景が、ライナーで拝むことができます。

う~ん、これがなんであのクラフトワーク・ジャケになるんでしょうね!?

完全アクースティック編成の生音伴奏にのせて歌うイウリアのヴォーカルが、

見事なまでのレンベーティカ・マナーで、ゾクゾクしてしまいます。

喉を良く開いた発声で、力量のある歌声を聞かせながら、

どこかそっけない歌いぶりは、ギリシャ歌謡が持つ粋を、

しっかりと受け継いでいるじゃないですか。

今日びの女性歌手にはみられなくなった「古い声」の持ち主で、

全世界的に蔓延するアイドル声にうんざりしているオジサンは、

ずいきの涙を流しております。

イウリアは、カテリーナ・ツィリドゥのバックをつとめる新世代レンベーティカ・アンサブル、

コンパニアの一員でもあり、レンべーティカ・マナーが堂に入っているのも、むべなるかな。

完全にぼく好みの女性歌手であります。

一方、フォティス・シオタスの方も、多くのライカ・シンガーに曲提供をするほか、

サウンドトラックなども手掛ける気鋭の若手作曲家で、

オーソドックスな作風のなかに、現代性もしっかりと垣間見せる才能のある人です。

本作は、全曲ソドリス・ゴニスが書いた歌詞にフォティスが曲をつけ、

端正な伝統寄りのライカを聞かせています。

ゲストがまた豪勢で、ソクラテス・マラマス、

ディミトラ・ガラーニ、ヤニス・ディオニシウが参加。

なかでも格別なのが、5曲目のジャジーな‘Proseyhi’。

ディミトラ・ガラーニのつぶやくようなヴォーカルが、胸に沁みますねえ。

また、アレンジもピリ辛で、9曲目の‘O Perittos O Anthropos’ の終盤で展開する、

マノリス・パポスのブズーキと、チェロとヴァイオリン・アンサンブルが絡み合う

前衛的なアレンジは、聴きものです。

イウリア・カラパタキ、今後要注目であることは、原田さんに同感であります。

Ioulia Karapataki & Fotis Siotas "TA DEUTERA" Ogdoo Music Group no number (2019)

2021-03-01 00:00

コメント(0)