ジャマイカのタクシーがCD化したデビュー作 アイニ・カモーゼ [カリブ海]

ジャマイカのタクシーから、ブラック・ウフルーの“SHOWCASE” が

オリジナル仕様でCD化されたのにあわせ、アイニ・カモーゼのデビュー作も

デジパックで再発されたので、買い直しちゃいました。

06年にCD化されたときは、CD番号もなく、オリジナルのイギリス、アイランド盤の

ジャケットを複製した印刷が粗悪で、海賊盤かと疑ったものです。

黄色の外枠を施すなど余計なデザイン処理をしていた初版ですけれど、

今度のデジパック仕様は、オリジナルLPのデザインのまま、

きれいに仕上げています。CD番号は3番になっていますね。

84年にミニLPで出たアイニ・カモーゼのデビュー作、大好きだったんですよ。

アイニの少年ぽい歌声がみずみずしくってね。青臭さがいいんだな。

きりっと引き締まった、タイトなスライ&ロビーのミリタント・ビートも最高でした。

アイニのアルバムで、こんなにシンプルなサウンドだったのは、このデビュー作だけで、

その後のアルバムは、ポール・グルーチョ・スマイクルが、

ゴテゴテしたミックスを施すようになっちゃったんだよなあ。

ポール・グルーチョ・スマイクルは、ブラック・ウフルーのダブ・ミックスで、

83年に“THE DUB FACTOR” という傑作をものにしましたけれど、

ブラック・ウフルーの84年の新ミックス版“ANTHEM” 以降、

やたらとメタリックで過剰なサウンドに変わっちゃうんですよね。

アイニ・カモーゼのデビュー作のスカスカのサウンドは、

グルーチョのミックスとしてはかなり珍しく、

グルーチョのダブの作風が変化する直前の仕事だったと思われます。

そのシンプルなダブ処理のおかげで、アイニの若々しいヴォーカルが引き立ち、

リズムの骨格をくっきりと打ち出したサウンドが、なんとも小気味よかったんです。

CD化にあたって、86年ロンドンのタウン&カントリー・クラブでのライヴ2曲

‘Trouble You A Trouble Me’ ‘Call Di Police’ が

ボーナス・トラックで追加されたんですが、‘Call Di Police’ 冒頭20秒が

3度もリピートされるという、ありえない編集ミスを犯してたんですね。

今回の再発で、ちゃんと修正されるのかなと思ったら、

ボーナス1曲目の‘Trouble You A Trouble Me’ がカットされてしまい、

‘Call Di Police’ 冒頭のリピートも1回減ったとはいえ、ちゃんと直っていないまま。

また初版CDでは、ライナーに全曲歌詞が掲載され、

ボーナス・トラックのメンバー・クレジットも載っていたんですが、

今回の再発CDには、歌詞もボーナス・クレジットも記載されていません。

う~ん、どちらも一長一短というか、

こういう仕事ぶりは、メイド・イン・ジャマイカだからですかねえ。

Ini Kamoze "INI KAMOZE" Taxi TAXICD003 (1984)

Ini Kamoze "INI KAMOZE" Taxi no number (1984)

2022-07-30 00:00

コメント(0)

ディープなショウケース ブラック・ウフルー [カリブ海]

おぉ、ついにオリジナルのジャマイカ盤のジャケットで、CDになったのかあ。

マイケル・ローズとピューマ・ジョーンズがオリジナル・メンバーと交替して入り、

ダッキー・シンプソンとの3人組となった、

新生ブラック・ウフルーの79年初アルバムです。

ぼくがブラック・ウフルーを聴いたのは、このあとの80年作“SINSEMILLA” からで、

これにブッとび、メジャー・デビュー前に出ていたというジャマイカ盤を探し回りました。

カラフルなアートワークのアイランド盤とは大違いの、

地味な白黒イラストレーションが、いかにもジャマイカ盤らしいところです。

プレスが悪いのか、塩化ビニールの材質が粗悪なのか、

ジャマイカ盤ならではの、チリチリ音がするレコードでしたね。

実はこのレコード、多くのヴァージョンがあったんですよ。

原盤はジャマイカのタクシーですけれど、

イギリスではD-ロイからジャケットを変えてリリースされ、

カナダからは、ブラック・ローズがジャマイカ盤と同じジャケットで出し、

A面最後に‘Shine Eye’ を追加していました。

その後、80年にイギリス、ヴァージンが、タイトルを“BLACK UHURU” と改題し、

ジャマイカ国旗がはためくジャケットに変更して再発。

‘Shine Eye’ を‘Shine Eye Gal’ と変えて、A面トップに据えられました。

CD時代には、アメリカのハートビートがヴァージン盤の内容で、

後年の3人の写真に差し替え、

“GUESS WHO'S COMING TO DINNER” のタイトルで出しています。

今回、ジャマイカ原盤のタクシーから出たCDは、オリジナルの計6曲に、

‘Shine Eye’ が追加された内容で、曲順もカナダ盤同様となっています。

このアルバムの7曲中の5曲が、82年のライヴ盤で歌われていたんですよね。

ライヴ盤には異様な緊張感が漂っていましたけれど、

オリジナル録音は、ライヴとはまた質の違うヘヴィーなサウンドとなっていて、

そのダークな表情に打ちのめされました。

今回出たCDを聴いて、音質の良さにはビックリ。こんなに音が良かったのか。

ジャマイカのタクシー盤LPしか聴いたことがなかったので、

あらためてジャマイカ盤LPの粗悪さを痛感しましたよ。

‘Shine Eye’ もようやくオリジナル録音が聴けたし。

もっと早く、再発のヴァージン盤やハートビート盤を聴いておけば良かったのかも。

その後のブラック・ウフルーでは、

ライヴ・アンダー・ザ・スカイへの出演で、84年に来日したんですよ。

ボブ・マーリーの来日をスルーした自分でも、ブラック・ウフルーは見逃せないと、

野外フェスにためらいつつも、単独出演だからと自分に言い聞かせて、

会場のよみうりランドへ向かいました。

でもねえ、なんか、ピリッとしないライヴでしたねえ。

82年のライヴ盤の緊張感なんて、まるでなし。

スライ&ロビーの演奏もゆるい感じで、

ロビー・シェイクスピアのベースはミス・トーンも目立って、手抜きぽい感じでした。

途中、ハメ外した女がステージによじ登って踊るハプニングがあり、

係員がすぐ引きずりおろしたけど、

あー、これだから、フェスってヤなんだよと、ますますフェスぎらいになったっけ。

客もダメだけど、やる方も真剣味に欠けてて、

やっぱフェスって、ショウケースぽいギグになりがちだよなあ。

でも、リニューアルしたブラック・ウフルーの出発点となった『ショウケース』は、

見本市とは訳が違うディープさが詰まっているのでした。

Black Uhuru "SHOWCASE" Taxi TAXICD001 (1979)

2022-07-28 00:00

コメント(0)

アフロビーツのテンプレートに落とし込んだ新作 アデクンレ・ゴールド [西アフリカ]

思いがけずフィジカルで聴くことのできた、アデクンレ・ゴールドの新作。

ナイジェリアのアフロビーツは、デジタル・リリースがデフォルトになってしまって、

CDリリースが皆無になってしまった感のあるここ数年ですけれど、

アメリカのブートレグ・レーベルから出るとは、なるほどそのテがあったか。

で、4年ぶりのCDでのご対面。

デビュー作とセカンドでは、「アーバン・ハイライフ」と自称していたとおり、

アフロビーツの定型から離れたポジションで、

独自の個性を発揮していたアデクンレでしたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-09-15

今作からはトーキング・ドラムやヨルバ語が消え、

インターナショナル・マーケットを意識して英語で歌い、

アフロビーツど真ん中のサウンドになっています。

最近はアフロ・フュージョンと呼ばれたりもしているアフロビーツですけれど、

もはやコンテンポラリーなR&Bと、ほぼ見分けがつきません。

アンビエントR&Bのサウンドの質感と、寸分変わらないサウンド・クオリティで、

現在ヘヴィロテ中のエラ・メイと続けても、しっくり聞けるくらいだから、

そのサウンドは、完全に世界標準でありますね。

そんなアフロビーツのテンプレートにみずから落とし込んだ今作、

トレンドに合わせただけじゃん、という悪口を言うのも十分可能なんですが、

ソングライティングの才はバツグンで、やっぱ非凡だわ、この人。

凡百のアフロビーツ作から、アタマひとつもふたつも抜けたアルバムが

作れる人であることを証明しています。

でも、ねえ。

デビュー作とセカンドで示してみせたように、アフロビーツという意匠を借りずに、

世界を我が元へ引き寄せる才能があるのにもかかわらず、

それをわざわざ捨てて、世界に身を寄せていくなんて、クールじゃないよなあ。

ビヨンセやドレイクといった大物に、フック・アップされたいとでも思ってる?

ウィズキッドをロール・モデルにするようなケチな連中とは、

アデクンレは違うという気概を、次作では見せてもらいたいなあ。

Adekunle Gold "CATCH ME IF YOU CAN" Mix Unit no number (2022)

2022-07-26 00:00

コメント(0)

アメリカン・フォークの実験場 サリー・アン・モーガン [北アメリカ]

アパラチアの伝統音楽を拡張するマルチ奏者、サリー・アン・モーガンの第2作。

昨年11月にデジタル・リリースされて、遅れること7か月、

ようやくCDがリリースされ、手元に届きました。

プリ・オーダーしていたのも、すっかり忘れてたんですが、

なんとデジタル版より2曲多く収録されていて、わーい(*´▽`*)

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-11-23

サリーのデビュー作で披露された、伝統音楽の枠をはみ出る実験的な音楽性に、

どういうバックグランドの人なんだろうと思っていたんですが、

サリーのインタヴューを読んでびっくりしました。

初めて買ったレコードが、ボブ・マーリーの『エクソダス』なのには、

微笑ましく思いましたけれど、

絶対に手放せない10枚のレコードとして挙げたアーティストに、

アリス・コルトレーン、ドン・チェリー、アーサー・ラッセル、ジョン・コルトレーン、

ローリー・シュピーゲルの名があるのには、ノケぞりましたね。

真っ先に、ディラード・チャンドラーとクライド・ダヴェンポートという

アパラチア伝統音楽の2枚がリスト・アップされていたとはいえ、

残りの8枚がジャズに現代音楽、電子音楽というセレクトは、意外すぎました。

な~るほどねえ、こういう音楽遍歴の人だと知れば、

今作のインスト集も、素直に受け止めることができます。

全曲サリーが自作したインスト曲なんですけれど

(CDのみ追加の2曲のうち1曲は伝承曲)、

伝統音楽のメロディやリズムの断片をパッチワークしたような曲で、

即興の占めるパートが大きいんですね。

即興といっても、伝統音楽の演奏家による即興演奏とは本質的に異なり、

ミニマルなアプローチや、ヴァースとコーラスといった構成からの逸脱など、

随所に現代音楽や電子音楽から吸収してきたアプローチをしています。

サリーはギター、バンジョー、ダルシマー、フィドル、グロッケンシュピール、

木琴、小物打楽器など、さまざまな楽器を多重録音して、

自由で発想力豊かなサウンドスケープを生み出しています。

フォークトロニカや音響派をホウフツさせる、

まったく新しいアプローチのアメリカン・フォーク、ユニークですねえ。

* Thrill Jockey のツイートより無断転載 (あまりにいい写真なもんで)

Sally Anne Morgan "CUPS" Thrill Jockey THRILL562 (2021)

2022-07-24 00:00

コメント(0)

ヒューストン・ブルーズン・ソウル・レディ ダイユーナ・グリーンリーフ [北アメリカ]

ひさしぶりに、グッとくるブルース・シンガーに出会いました。

ダイユーナ・グリーンリーフ。57年ヒューストン生まれという、

ぼくの一つ年上のブルース・レディであります。

ソウル、ゴスペル色の強いブルーズン・ソウルを歌っているんですけれど、

力のあるヴォーカルには円熟味があって、感じ入っちゃいましたよ。

シャウトをしても無理がなく、内から湧きあがるソウルフルな衝動が

素直に伝わってきて、胸をすきます。

西海岸ブルース・シーンの立役者キッド・アンダーセンのプロデュースで、

もちろんギタリストとしても演奏に参加しています。バックが豪華で、

ジェリー・ジェモットがベースを弾いているのには、涙目になっちゃいました。

最初そうとは知らずに聴いていて、スゲエなこのグイノリ・ベース、誰?と

クレジットをチェックして、目が点になりましたよ。

いまも現役バリバリなんですね、ジェリー・ジェモットって。

ドライヴ感がハンパなくって、衰えを知らないベース・プレイにシビれました。

ほかにも、サックス・ゴードンのホンク・テナーが吠えまくり、

70年代を思わすホーン・セクションもばっちりキマっています。

ダイユーナは両親がゴスペル歌手で、幼い頃から歌ってはいたものの、

プロのシンガーとなったのは40過ぎというのだから、遅咲きの人ですね。

レコーディング・アーティストになるつもりはなかったらしく、

04年になってようやくアルバム・デビュー。

11年ぶりとなる本作は、5作目になります。

オープニングは、ココ・テイラーの‘Never Trust A Man’ のカヴァー。

グっとソウル寄りのサウンドで、ファンキー味たっぷりに仕上げています。

マイナー・ブルースの‘If It Wasn't For The Blues’ は、

アルバート・キングの‘I’ll Play The Blues for You’ を思わす曲で、

こういう曲には、グルーヴ感たっぷりのジェリー・ジェモットのベースがどハマリ。

キッド・アンダーセンも、切れ味鋭いギター・ソロを聞かせています。

ニーナ・シモンの有名曲‘I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free’ の

カヴァーも鮮やかなら、スウィング感たっぷりの自作曲ブルース、

カントリー・バラードの‘When I Call Your Name’、

クラシック・ゴスペルの‘I Know I've Been Changed’ など、

多彩なレパートリーを表情豊かに歌いこなしています。

正直なところ、女性ブルース・シンガーは歌い口が苦手な人も多いんだけれど、

ダイユーナは抵抗をおぼえるところが皆無。

つーか、こんなクリーンな歌い口の女性ブルース・シンガーも珍しい。

ぼくには最高の女性ブルース・シンガーです。

Diunna Greenleaf "I AIN’T PLAYIN’" Little Village LVF1045 (2022)

2022-07-22 00:00

コメント(2)

クワイアの基礎を作ったゴスペル最強のソロイスト アレックス・ブラッドフォード [北アメリカ]

アレックス・ブラッドフォードの初期録音が、まとめて26曲蔵出し!

ゴスペル専門のリイシュー・レーベル、ゴスペル・フレンドがやってくれました。

アレックス・ブラッドフォードを聴くのなんて、いったい何十年ぶりだろう?

もう手元にはありませんけれど、テイチクから出た日本盤LPで、

アレックス・ブラッドフォードに夢中になったんでした。

今回復刻されたのは、ブラッドフォードのデビュー録音から、

61年のサヴォイ系列のゴスペル時代まで。

これまで聴いたことのなかったアポロ時代の録音をまとめて収録されているのが、嬉しい。

すでにCD化済みのスペシャリティ時代の録音が選曲から外されているのも、

ダブリを避けられてありがたい。こういう配慮が、復刻専門レーベルのいいところですよね。

懐かしくなって、ブラッドフォードの代表曲‘Too Close To Heaven’ が収録されている

スペシャリティ盤も棚から引っ張り出して、聴いちゃいました。

冒頭1曲目、ブラッドフォードが50年に参加したウィリー・ウェブ・シンガーズでの

初録音 ‘Every Day And Every Hour’ がスゴイ。

23歳のデビュー録音にして、この貫禄。なにやつじゃ!

説得力満点、新人らしからぬ堂々たる歌いっぷりに、度外れた才能が示されています。

のちに「ゴスペル界のリトル・リチャード」の異名をとった

ファルセットのフーピング使いも、このデビュー録音でしっかり披露していて、

要するに、もうデビュー時から完成していた人だったんだね。

アポロ時代の録音では、ブラッドフォード・シンガーズとして、

アンサンブル重視で聞かせる曲も多く収録されています。

他を圧倒してしまう並外れた歌唱力の持ち主であるブラッドフォードが、

シンガーズの一員となって他のメンバーにリードを任せていたりと、

のちにクワイアへと発展する原型を生み出した人でもあるんだなあということが、

よくわかる録音ですね。

あらためてブラッドフォードのスゴさに圧倒される、

ゴスペル・ファン必聴のリイシュー作です。

Prof. Alex Bradford "FEEL LIKE RUNNING FOR THE ROAD - EARLY RECORDINGS 1950-1961" Gospel Friend PN1516

Alex Bradford "TOO CLOSE" Specialty SPCD7042-2

2022-07-20 00:00

コメント(0)

作曲と即興のハーモニー ワコ [北ヨーロッパ]

バンドキャンプ・デイリーのジャズ新作の記事を読んでいて、

シェーティル・アンドレ・ミュレリッドというノルウェイのピアニストを知りました。

91年生まれという新世代ながら、ピアノ・ソロやトリオほか、

さまざまなフォーマットのアルバムを出していて、

すでに大きな注目を集める期待の若手のようですね。

北欧ジャズ独特の鋭敏な音楽性を感じさせる人なんですけれど、

片っ端からサンプルを聴いていて、強烈に引き込まれたのが、

シェーティルが参加しているグループ、ワコの20年作。

美しいメロディが引き立つ卓越した作曲能力と、

爆発的なインプロヴィゼーションを繰り広げるフリー・ジャズの演奏力に感じ入って、

こりゃあ、スゴイと、すぐさまオーダーしたんでした。

するとシェーティルご本人からメールがきて、

「申し訳ないけれど、いまツアー中でCDを発送できないんだ。

帰ったらすぐ送るので、しばらく待ってもらえるかな」とのこと。

メールに日本を懐かしむ文面があったので、え?と思ったら、

すでに来日経験があったんですね。

18年にピアノ・トリオで、19年にはこのワコで来日しているじゃないですか。

なんと、ご近所の下北沢でも演奏していたとは。

ワコは、シェーティルが通っていた、

トロンハイムのノルウェー科学技術大学ジャズ科の

学生仲間と結成したグループだったんですね。メンバーは、シェーティルに、

マーティン・ミーレ・オルセン(サックス)、バルー・ライナット・ポウルセン(ベース)、

シーモン・オルダシュクーグ・アルバートシェン(ドラムス)の4人。

作曲と即興の絶妙な調和が、ワコの最大の魅力。

曲はシェーティルとマーティンの二人が書いています。

細分化された現代的なビートで、

推進力のあるグルーヴを生み出すトラックもあれば、

メロディが内包するリズムに対応して複雑なドラミングを聞かせるトラック、

サックスがタンギングをして規則的なリズムをつくるトラックなど、

リズム・アプローチが全曲違うところが、すごくクリエイティヴ。

幾何学的な音列のなかに、美しいメロディの断片が散りばめられていたり、

弦や管が折り重なって、色彩感豊かなハーモニーと立体的なサウンドを構築していて、

そのヒラメキのある楽曲づくりに惹き込まれます。

本作にはゲスト・ミュージシャンが大勢参加していて、

弦楽四重奏、ヴォブラフォン、トランペット、バリトン・サックス、

モジュラー・シンセサイザー、ヴォイスが、それぞれのマテリアルに添って、

絶妙に配置されているところも、聴きどころ。

コンテンポラリーとフリーを横断しながら、

フォー・ビートでオーソドックスなモード・ジャズをやったり、

ストレートなエイト・ビートでジャズ・ロック調に迫るトラックでは、

メンバーがコーラスを聞かせたり、

CDのラスト・トラック(LP未収録)は、なんと!ビバップで、

途中フリーと行き来するなど、その引き出しの豊かさに舌を巻きます。

いやぁ、このバンド・サウンドの豊かさ、スゴイな。

あー、ライヴ観たいなあ。ぜひぜひ再来日してくださーい。

Wako "WAKO" Øra Fonogram OF157 (2020)

2022-07-18 00:00

コメント(0)

知られざる女性スラック・キー・ギタリスト ジョアニー・コマツ [太平洋・オセアニア]

おぉ、そうだ。このアルバムも良く聴いたっけなあ、と取り出したCD。

女性では珍しいスラック・キー・ギタリストの、ジョアニー・コマツの95年作です。

リトル・パインというレーベル名は、名字の小松を指しているんだろうから、

自主制作盤なんでしょうね。

リリース当時ですら、ほとんど注目を集めることもなかったCDですけれど、

当時人気の高かったテレサ・ブライトより、ぼくは才能のある人と思っていました。

このアルバム一枚で消えちゃったみたいで、なんとも残念なんですけれどね。

07年に山内雄喜さんが出版されたハワイ音楽ディスク・ガイドの

『ハワイアン・ミュージック』のセレクトに漏れたのは、ガッカリだったなあ。

スラック・キー・ギタリストのアルバムといっても、ごりごりの伝統派ではありません。

スラック・キー・ギターに、コンテンポラリー・ハワイアン風味を加味したアルバムで、

ハワイアン・フォーキーといったムードの爽やかなアルバムだったんです。

潮騒のSEで始まるオープニングからして、

しっかりとプロデュースされていることが予感できますよね。

ハワイの名プロデューサー、ケネス・マクアカネの手腕が光ったアルバムです。

ギタリストだけでも、サニー・チリングワース、オジー・コタニ、ケオラ・ビーマーといった

名手が居並び、ダニエル・ホーが本来のスラック・キー・ギターではなく、

キーボードとシンセで参加しています。

スラック・キー・ギターの生音の弦を生かしたサウンド前面に出しながら、

シンセサイザーなどの鍵盤類を控えめに配しています。

時折顔を出す、鼻笛やスティール・ギターが、ハワイらしいサウンドを演出していますね。

ちなみに鼻笛は、ジョアニーの妹のルース・コマツが吹いています。

自主制作盤といっても、しっかりとしたプロダクションにのって歌う、

ジョアニーの歌声がまたいいんです。

ぼくがジョアニーを高く評価していたのは、その歌唱力でした。

語尾を伸ばした音が切れ切れになる、独特のヴィブラートがとても個性的で、

その美しさは、他の歌手にはないものでした。

久しぶりに聴き直しましたけれど、やはり得難い味わいがあります。

スラック・キー・ギタリストというポジションを明確にしたうえで、

流行のコンテンポラリーに押し流されることもなく、ほどよいポップ感覚を発揮して、

ジョアニーの透明な歌声を生かした、知られざる傑作です。

このあとジョアニーは、スラック・キー・ギターの名レーベル、ダンシング・キャットの

クリスマス・アルバムに、大勢のギタリストとともに名を連ねて演奏を残しましたが、

それを最後に消息がわからなくなってしまいました。なんとも残念です。

Joanie Komatsu "WAIMAKA’OLE - WITHOUT TEARS" Little Pine Productions LPPCD1004 (1995)

2022-07-16 00:00

コメント(0)

ウクレレ・プレイズ・リラクシン・ミュージック オータサン、ライル・リッツ [太平洋・オセアニア]

ひさしぶりに「ハワイ」の棚から、CDをいろいろ取り出して聴いてみたんですけど、

リゾート気分を味わうなら、やっぱりウクレレの神様、オータサンが鉄板ですね。

88年のカセット作を93年になってCD化した“WHERE IS MY LOVE TONIGHT”、

これぞ究極のイージー・リスニング・アルバムです。

オータサンのウクレレに、ベース、ギター、キーボード、パーカッションという編成で、

ジョニー・ノーブルやジャック・オウエンス(ブルース・シンガーじゃない)といった、

アメリカ本土で流行した偽ハワイアンのハパ・ハオレ(半分白人の意)・ソングを

ずらり並べて演奏しています。

マヒ・ビーマーのような伝統ハワイ音楽とは対極の観光音楽ですけれど、

伝統音楽では味わえない、観光ショウ音楽ならではのリラクシン・ミュージックの粋が、

ここには詰まっています。

オータサンの見事に力の抜けたウクレレ演奏は、名人芸そのもの。

独特の奏法を編み出したウクレレのパイオニアでありますけど、

最近まで RIO の才気走ったウクレレを聴いていたせいか、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-06-04

ウクレレの神様と呼ばれるまでになったヴァーチュオーゾの境地は、

テクニックなんてレヴェルをとうに乗り越えていて、

ポロンと鳴らしただけの音に、とてつもない深みを宿しているのを感じます。

この作品でベースを弾いている、ライル・リッツのCDも引っ張り出してきました。

ライル・リッツはアメリカ本土人。

フランク・シナトラやビーチ・ボーイズという大物のバックでベースを弾いてた人ですが、

ウクレレの名手でもあったんですね。

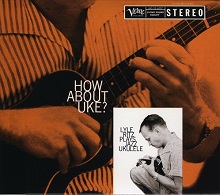

58年と59年に、ヴァーヴからジャズ・ウクレレのアルバムを出していて、

「その他楽器」ジャズが好きなぼくとしては、忘れられない人。

95年に突然カムバック作を出したのには、驚かされました。

ベース、ドラムスのシンプルな編成(一部ヴィブラフォンも参加)で、

ヴァーヴ時代の曲を再演していて、演奏に深みがグンと増しているんですね。

オータサンのCDとあわせて、このCDもずいぶん愛聴したものです。

ウクレレ・ソロで弾いた滝廉太郎の「花」の愛らしさが、極上ですよ。

Ohta-San "WHERE IS MY LOVE TONIGHT" Roy Sakuma Productions RSCD3888 (1988)

Lyle Ritz "HOW ABOUT UKE?" Verve B0001458-02 (1958)

Lyle Ritz "TIME…" Roy Sakuma Productions RSCD5583 (1995)

2022-07-14 00:00

コメント(0)

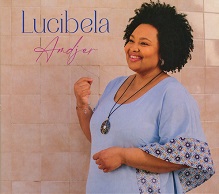

カーボ・ヴェルデの女性を称えて ルシベラ [西アフリカ]

新作と勘違いして、デビュー作の改訂版に飛びついて失敗した

カーボ・ヴェルデのシンガー、ルシベラの2作目。

今度こそ本物、6月3日に出たばかりの新作であります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-10-13

今回もモルナ、コラデイラを真正面から捉えたカーボ・ヴェルデ歌謡集で、

奇をてらわない誠実な作りに、この人の歌と向き合う姿勢がよく伝わってきます。

上手く歌おうなんて自意識がみじんもみられない、淡々とした歌いぶりがいいんです。

やるせない悲しみや苦悩、困難を克服しようとする勇気、生きる喜びや感謝など、

日常生活のさまざまな場面で去来する生活感情が、

ルシベラの声を借りて、無理なくこちらの胸にすうっと入り込んできます。

けっして上手い歌ではないのに、心に染み渡るような歌を歌える人です。

今作は、カーボ・ヴェルデ女性にオマージュを捧げた作品だとのこと。

そうしたテーマに沿った12曲が選ばれ、エリダ・アルメイダの2曲のほか、

ルシベラもモルナとコラデイラを1曲ずつ自作しています。

意外な選曲は、キューバ人作曲家の

ゴンサロ・エミリオ・モレット・ロペスによるボレーロ。

エミリオ・モレットは、現在のセプテート・アバネーロの歌手の一人ですけれど、

どういう経緯でこの曲がレパートリーになったんでしょう。

この曲だけはスペイン語で歌っています。

ルシベラの和らいだ声を、弦楽器を中心にしたソフトなサウンドに包んだ

プロダクションは、デビュー作と同じくマルチ奏者トイ・ヴィエイラのお仕事。

トイはピアノ、ギター、カヴァキーニョ、ウクレレを弾いています。

かつてセザリア・エヴォーラの音楽監督だったカーボ・ヴェルデの名ギタリスト、

バウもギターを弾いています。

エッジの立った響きがまったく現れないマイルドなサウンドが、

クレオールのまろやかな音感を引き立てる、美しいアルバムです。

Lucibela "AMDJER" Lusafrica 862522 (2022)

2022-07-12 00:00

コメント(0)

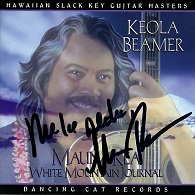

スラック・キー・ギターで納涼 ケオラ・ビーマー [太平洋・オセアニア]

マヒ・ビーマーの続きで、マヒゆかりの人ということで、

スラック・キー・ギタリストのケオラ・ビーマーを引っ張り出してきました。

ケオラ・ビーマーは、ハワイの名門音楽一家ビーマー家の御曹司。

ヘレン・デシャ・ビーマーのひ孫、マヒ・ビーマーの甥っ子にあたります。

ぼくはケオラのギターが大好きで、昔サインを入れてもらった2枚は、

妻もお気に入りの、夫婦の愛聴盤となっています。

ケオラ・ビーマーといえば、カーペンターズもカヴァーしたヒット曲

‘Honolulu City Lights’ の作者という紹介が一般的なんですけれど、

ケオラのキャリアで重要なのは、

73年に初のスラック・キー・ギターの教則本を出版したことにあります。

これは当時のハワイでは画期的なことだったんです。

それまでスラック・キー・ギタリストたちは、

自分の変則チューニングを秘密にしていたので、

それを白日の下にさらすのは、タブー破りそのものだったんですね。

ケオラの本は、スラック・キー・ギタリストたちの閉鎖性を打ち破り、

スティール・ギターやウクレレのように誰もが弾ける楽器へと変え、

スラック・キー・ギターを一気に普及させたのです。

ケオラのギターは、とても穏やかなトーンを持っているのが特長。

土臭さとは無縁な洗練されたサウンドで、

ゆったりと流れるようなフレーズをいかに美しく弾くか、

その一点に集中しているようなプレイを聞かせます。

そんなケオラの美しいギターをたっぷり味わえるのが、97年の“MAUNA KEA”。

ケオラ一人のギター演奏によるインスト・アルバムで、

曲ごとナイロン弦ギター、スティール弦ギターを使い分け、多重録音もしています。

スラック・キーの標準的なオープンGのタロ・パッチをはじめ、

ケオラ・スタイルと呼ばれた独自のオープン・チューニングをふんだんに使って、

ケオラの自作曲ほか、有名な伝統曲の‘Hi’ilawe’ では、

新たなパートをアダプトして弾いています。

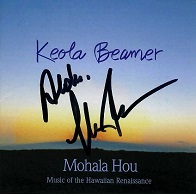

03年の“MOHALA HOU” は、ケオラのソフトなヴォーカルが楽しめるアルバム。

先の“MAUNA KEA” でも演奏していた

‘Pupu Hinuhinu’ のヴォーカル・ヴァージョンが聞けます。

この曲は、ケオラの母ノナ・ビーマーが作曲した子守唄。

マヒ・ビーマーも“HAWAII’S MAHI BEAMER” で歌っていたとおり、

ビーマー家の代表的レパートリーで、ここではケオラが、

これ以上ないくらい慈愛に満ちた優しい歌声を聞かせていて、涙を誘われます。

とにかくこの2枚が大好きでねぇ。実用的でもあったんですよ。

仕事と育児でヘトヘト、夜はすっかりご無沙汰の夫婦が、

たまに心を通わせた夜に、これほどしっくりとくるアルバムもなく、

これを聴きながら二人で眠りにつけば、至福この上ないという効用があったのです。

夏の夜の納涼BGMですね。

ケオラにサインを入れてもらったコンサートも、思い出深いなあ。

あれは05年の9月7日。ちょうど神奈川の座間で仕事をしていた時期で、

ケオラの来日ツアーの日程に、職場から歩いて行ける会場があったので、

東京で観ずに、仕事帰りにハーモニーホール座間で観たんでした。

初めてのコンサート会場という珍しさもあって、記憶に残るいいコンサートでした。

Keola Beamer "MAUNA KEA - WHITE MOUNTAIN JOURNAL" Dancing Cat 08022-38011-2 (1997)

Keola Beamer "MOHALA HOU : MUSIC OF THE HAWAIIAN RENAISSANCE" Ohe no number (2003)

2022-07-10 00:00

コメント(0)

奇跡のファルセット マヒ・ビーマー [太平洋・オセアニア]

関東が6月に梅雨明けするやいなや、

いきなり最高気温が36度を超したのには、参りました。

20年来のウォーキング習慣で、夏負けしない身体づくりをしているとはいえ、

昼休みにランチへ行き来するだけで、

アスファルトの輻射熱と熱波で、頭がクラクラしてきます。ここ、ドバイかよ!

ほんと、外で現場仕事する方々には、リスペクトしかありません。

冷房の利いたビルの中で事務仕事してるのが、申し訳なく思っちゃいます。

今年はいつもの夏の定盤ではなく、

久しく聴いていなかったハワイ音楽で、涼を取りたくなりました。

とびっきりピュアなのが聴きたくなって、棚から取り出したのがマヒ・ビーマー。

ハワイ音楽にモダン化の兆しが現れた60年前後、ルネサンスの気運が高まって、

キャピトル・レコードから出た、奇跡のような2枚のレコードです。

商業主義に押し流されやすかったハワイ音楽が、

伝統的な音楽性をこれほど純度高く結実させた作品は、ほかに見当たりません。

「奇跡」と呼んだのは、このレコードを本土の大資本キャピトルが出したことです。

59年に出た1枚目『ハワイのマヒ・ビーマー』が、

ハワイ音楽の歴史的傑作であることに、異を唱える人はいないでしょう。

最初に聴いた時は、びっくりしたなあ。

どう聴いても、女声としか思えない、とてつもなく美しいファルセットが飛び出して、

え? え?とジャケットを何度も見返して、中身違いかと思ったもんねえ。

ファルセットがハワイ音楽の特徴であることを知ったのも、このレコードからで、

古代ハワイで王に仕えた楽士のハク・メレが、

祭祀であげる祝詞オリで裏声を使うところから来ていることを学びました。

『ハワイのマヒ・ビーマー』のオープニングでチャントが登場しますけれど、

これは歓迎のチャント。短くサワリを披露するだけとはいえ、

冒頭にこうした演出をするところからして、伝統への敬意がしっかりと伝わってきます。

そしてなにより、マヒのファルセットの美しさといったら、もう神がかり。

語尾のヴィブラートに至るまで、絶妙なコントロールに魅せられます。

名盤中の名盤の59年作に続いて出た、62年の第2作は、

マヒの祖母ヘレン・デシャ・ビーマーのソングブック集(1曲のみ伝承曲)。

1作目でも、さきほどのチャントやフラの大有名曲‘Kimo Hula’ など、

ヘレンの曲を多く取り上げていたほか、

ヘレンの初の商業録音となったチャールズ・E・キングの有名曲‘Ke Kali Nei Au ’

(俗に「ハワイアン・ウェディング・ソングで知られる)も歌っていました。

ヘレン・デシャ・ビーマーは、ハワイ音楽史に残る伝説的な人物だったのです。

ビーマー家というのは、カメハメハ1世の血を引く名門音楽一家で、

マヒは先ほど触れたとおり、ヘレンの孫にあたるんですね。

そうした名家一門のマヒが、ハワイ音楽の歴史的傑作を残したのは、

必然であったように思えます。

Mahi Beamer "HAWAII’S MAHI BEAMER" Hula T1282 (1959)

Mahi Beamer "MORE AUTHENTIC ISLAND SONGS" Hula T1698 (1962)

2022-07-08 00:00

コメント(0)

ヘルシーなオーガニック・グルーヴ マダリッツォ・バンド [南部アフリカ]

手作り楽器を奏するマラウィの二人組、

マダリッツォ・バンドのインターナショナル向け第2作。

アクースティック・ギターをかき鳴らしながら、足踏み太鼓を叩き、

1弦ベースをぶんぶん弾きながら歌うという、

ただそれだけのシンプル極まりない音楽。

この屈託のなさ、オーガニックなサウンドのヘルシーさがたまらないんです。

ギターのカッティングと、1弦ベースのスラップがグルーヴを生み出し、

キレのあるヴォーカルと、1弦ベースのグリッサンドがアクセントとしてよく効いています。

いや~、すがしがしいほど、デビュー作となんにも変わってませんね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-05-21

インターナショナル向けだからといって、余計なお化粧をすることもなく、

この二人ならではの音楽性の良さを、制作陣がきちんと理解していますね。

前作との違いでいえば、スタジオ録音の環境がよくなったのか、

ヴォーカルの音録りに奥行きが生まれて、コーラスが豊かに聞こえます。

1弦ベースを弾くヨブ・マリグワがリード・ヴォーカルですけれど、

今作ではギターのヨセフェ・カレケニが歌う曲も1曲ありますよ。

ちょっと不思議に思ったのが、ヨセフェが弾いているのは、

弦4本しか張っていないナイロン弦ギターですけれど、

カッティングの音を聞くと、明らかに鉄弦が交じっています。

低音にナイロン弦、高音に鉄弦を張っているんでしょうか。

Madalitso Band "MUSAKAYIKE" Bongo Joe BJR058 (2022)

2022-07-06 00:00

コメント(0)

ボブレとコントラバスのインプロヴィゼーション フィリップ・バレ [インド洋]

ファブリス・カミロと一緒に入手したレユニオン音楽の旧作。

これがとびっきり、オモシロい!

なんと、ボブレとコントラバスのデュオ作品という変わり種。

ボブレは、ブラジルのビリンバウと同種の楽器。レユニオンの楽弓ですね。

コントラバスはジャズの語法で演奏されています。

表紙写真の左に写るのが、ボブレを演奏する主役のフィリップ・バレ。

右が51年アルジェリア生まれのフランス人ベーシストのジャン=ポール・セレア。

コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)で、

クラシック・ベースの教鞭もとるというヴァーチュオーゾです。

オープニングは、ベースのみの伴奏で、

伝統マロヤの守護神フィルミン・ヴィリのマロヤをバレが歌うんですが、

雄弁なベースに引き込まれて、マロヤの深淵をのぞきこむような気分にさせられます。

ボブレとの演奏においても、ベースはかなり自由度を与えられていて、

のびのびと即興をしていますね。

フィルミン・ヴィリ作の曲がもう1曲あって、そこではタミール語で歌われています。

ジャケット写真の顔立ちを見るに、バレはタミール系インド人移民の末裔なのかな?

ボブレのソロ演奏や、ベースのソロ演奏のほか、

11分を超す二人のインプロヴィゼーションもあります。

長尺の即興演奏も、二人の集中力が切れてダレるような瞬間が片時もなく、

両者のエネルギー密度の高さに圧倒されます。

丁々発止の会話を交わしながらも、プレイは抑制が利いていて、

ハッタリめいたところが一切ないのにも、めちゃくちゃ好感が持てますね。

いったいどういう人なのかと思ったら、

56年にレユニオンで生まれた後、4歳で両親とともにパリへ渡り、

12歳でギターを習い、20歳でベーシストとしてプロ活動を開始。

パリのクラブやキャバレーで、歌手の伴奏やダンス・バンドで演奏したあと、

81年に故郷のレユニオンへ帰郷して、ヴァイオリニストのリュック・ドナットと出会い、

リュックの楽団に4年間在籍してセガを学んだことが、

レユニオン音楽への本格的な邂逅になったようです。

この時に、セガばかりでなく、マロヤを含むレユニオンの伝統的な歌を学んで、

ボブレを習得したとのこと。その後、サン=ドニの国立音楽院で教鞭をとり、

インド洋のジャズ・フェスティヴァルでジャン=ポール・セレや

サックス奏者のフランソワ・ジャンノーと共演するほか、チェンナイの音楽家と組んで、

アルバムも制作しています。92年には自身のオーケストラを設立し、

インド洋音楽を取り入れた即興音楽を演奏して、

ユニークな音楽性を披露してきたんですね。

経歴を知って、なるほどと納得がいきました、

ナナ・ヴァスコンセロスのビリンバウのアルバムに満足いったためしのないぼくでも、

このアルバムは、手放しで賞賛できます。

Filip Barret "VALÉ, VALÉ" Sacok 61425 (1998)

2022-07-04 00:00

コメント(0)

マロヤ解禁後世代の活躍 ファブリス・カミロ [インド洋]

レユニオンのマロヤが09年にユネスコの無形文化遺産に登録されてからというものの、

ちょっとしたブームになって、マロヤのアルバムが大量リリースされるようになりました。

あれから十年を経て、広くマロヤが認知されるようになるとともに、

最近ではジャズやエレクトロなどへの活用など、

新たな取り組みに大きな可能性を感じさせる作品も続出して、

次なるフェーズに入ったのを感じます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-01

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-27

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-23

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-06-08

一方、伝統マロヤの方は、聴く機会が少なくなりましたけれど、

旧作で目の覚めるようなフレッシュなアルバムに出会えました。

それがファブリス・カミロという若者が出した01年作。

ドレッド・ヘアのジャケットは、なんとなく見覚えがあり、

当時よくあったマロヤとレゲエをフュージョンさせたマロゲのシンガーだろうと

タカをくくって、無視したようなおぼえが、うっすらあります。

レーベルも、駄作の多いオアシスだしね。

当時、レユニオンの地元レーベルのオアシスは、マロゲやセゲエなど、

レゲエと安直にミックスしたアルバムを大量に出していたんです。

マロヤやセガへのリスペクトなんぞ、カケラも感じられないクズ作ばっかりで、

レゲエ受容のココロザシの低さでは、ハワイのジャワイアンと肩を並べる、

聴くに値しない作品が山ほどあって、何枚処分したことか。

だもんで、ドレッド・ヘアのこの人も無視したんだと思いますが、

あちゃあ、この人はホンモノでしたね。

いっさいのメロディ楽器や西洋楽器を使わない、打楽器とコーラスのみの伝統マロヤ。

ちょっとノドに詰まったような声を振り絞るように歌っていて、

その吹っ切れた若々しい歌声は、胸をすきます。

パーカッションも粒立ちのよい打音を響かせていて、爽快そのもの。

01年のアルバムというと、サルム・トラディシオンのデビュー作が出た年ですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-08-18

マロヤの演奏の禁止が解かれて以降の世代の活躍が始まった当時で、

シーンが上り調子になっていく時期ならではの、イキオイがありますね。

全9曲、わずか28分弱のアルバムですが、好作です。

Fabrice Camilo "MÉSYÉ LO RWA" Sedm/Oasis CD44613 (2001)

2022-07-02 00:00

コメント(0)