カフェ・オ・レのエレクトロ・ノクターン ワッサ・サント・ネブリューズ [西・中央ヨーロッパ]

コレはいったい、どういう出自の音楽なんでしょう???

西アフリカのさまざまな音楽を参照しているんだけど、

歌う主の声はアフリカンではなく、白人なのは明々白々。

ヨーロッパ白人がアフロ・ポップをやると、

どうしても音楽がファッションになりがちなんだけど、

この音楽には個人的な切実さがあって、演奏も借り物らしからぬこなれ感がある。

メランコリックでダウナーなトリップ・ホップのようなフィールと

アフリカのグルーヴが同居する魔訶不思議な音楽。

ワッサ・サント・ネブリューズとは、いったい何者?

デジパックのパネルに長い献辞があるものの、

ミュージシャンのクレジットがなくて、皆目正体がわかりません。

調べてみると、ワッサ・サント・ネブリューズは、

ジャケットに映る女性歌手ナニ・ヴィタールのプロジェクトなのですね。

ナニ・ヴィタールは、ブルターニュのモルビアン湾に浮かぶ

小島ゆいいつの混血家族に生まれ育ったのだそうです。

トーゴ出身の祖父と母の話を聞きながら、西アフリカへの情熱を育む一方、

自分が「カフェ・オ・レ」であることを周囲から教わり、

みずからのアイデンティティを探す旅に出たといいます。

マンディンゴの伝統的なレパートリーと、

アフロ・コンテンポラリーな表現を探求するダンサーとして8年間活動した後、

ナント出身のエレクトロ・ワールド・グループと1年半を過ごし、

その後自身の作曲に取り組むようになったとのこと。

ナニが憧れるウム・サンガレやロキア・トラオレと同じバンバラ語で歌詞を書き、

その歌を表現すべく、15年にワッサ・サント・ネブリューズを結成したのですね。

ミュージシャンたちはすべてフランス人のようで、

コラを弾いているのがゆいいつのアフリカ人音楽家で、

トゥマニ・ジャバテの甥っ子のアダマ・ケイタですね。

ワッサ・サント・ネブリューズをアフロ・フュージョンと称するテキストもみかけますが、

深い内省とデリカシーに富んだこの音楽に、

そんなチープなラベリングをするのは不適切だな。

そもそもフュージョン寄りのサウンドではなく、

ドラムスはかなりロック的だし、ギターはマンデ・スタイルであったり、

トゥアレグのイシュマール・スタイルであったりと、曲によって弾き分けています。

ノクターンをイメージする詩的な音楽は、ヨーロッパの知性を強く感じさせながら、

そのインスピレーションをアフリカに求めているのが、とても新しく聞こえます。

Wassa Sainte Nébuleuse "NOIRE TO PEAU" no label no number (2024)

2024-03-19 00:00

コメント(0)

エレクトロニカ・ジャズのサウンド・デザイン オーティス・サンショー [西・中央ヨーロッパ]

首を長くして待っていたオーティス・サンショーの新作!

オーティス・サンショーはベルリンを拠点に活動する、

スウェーデン人テナー・サックス奏者。

アルト・クラリネット、フルート、バリトン・サックス、

ドラムス、ローズ、シンセサイザーもプレイし、実験的なジャズを演奏しています。

本作は、コマ・サクソ率いるベーシスト、ペッター・エルドと

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-12-16

キーボード奏者ダン・ニコルズの3人による “Y-OTIS” プロジェクトの3作目。

18年の初作では、

アブストラクトなアクースティックなジャズのフォーマットがベースにあって、

そこにエレクトロやサンプリングを付け加えていくという作りになっていて、

実験的な試みがまだ手探り状態でしたけれど、

20年の第2作になると、プリ・プロダクションの段階から

曲のイメージを膨らませて完成形に仕上げているようで、

コンポジションと即興の自由度が増したのを感じます。

おそらく断片的なサウンド・メモを膨らませて、

曲に仕上げていくような作曲をしているんじゃないかと思うんですが、

ラフ・スケッチとなるアイディアがさまざまに繋げられていて、

それによってリズムの構造も多彩になっている面白さがあります。

今作では、トロンボーンやパートごとに複数人のドラマーを起用するほか、

アディショナル・サウンド・デザインとクレジットされたゲストも参加しています。

実験的なのにエクスペリメンタルな感じはしなくて、

柔らかに浮遊するようなドリーミーな空気感がすごくいい。

ムーンチャイルドとかキーファーあたりにも通じるムードといえばいいかな。

サンショーはこの音楽をリキッド・ジャズと呼んでいますが、

さまざまなジャンルが溶解して液体になったという意味なんでしょうか。

ヒップ・ホップを通過した世代のエレクトロニカ・ジャズのサウンド・テクスチャが、

たまらなく魅力的です。

Otis Sandsjö "Y-OTIS TRE" We Jazz WJCD63 (2024)

Otis Sandsjö "Y-OTIS" We Jazz WJCD08 (2018)

Otis Sandsjö "Y-OTIS 2" We Jazz WJCD26 (2020)

2024-03-11 00:00

コメント(0)

アブストラクトにしてエレガント ディヴル [西・中央ヨーロッパ]

衝撃のピアノ・トリオが登場!

1曲目のイントロではや、ぎゅっと耳をつかまれちゃいましたよ。

無機的な音魂を叩くピアノ、いびつにずれたリズムを叩くドラムス、

チェンバロのようなトレモロを響かせる内部奏法。

なに、このカッコよさ!

スイスのトリオのデビュー作で、ぼくが注目するフィンランドのウィ・ジャズからの新作。

このレーベルの作品って、ぼくのツボに見事ハマるなあ。

グループ名はディヴルと読めばいいのかな。

一聴で金縛りにあっちゃって、CDが届くのを首を長くして待っていました。

抽象的なコンポジションを、

フリー/アンビエント/ミニマルな手さばきで演奏するジャズ。

まったくエレクトロを使用しないアクースティックの編成なのに、

電子音楽のようにも聞こえる不思議さ。

モチーフの断片から即興的に発展したような曲が多くて、

ミニマルなフレーズの連なりにいっさい甘さのないところが、いい。

物憂げなコードも抒情を呼びよせないので、音楽がキリッと引き締まります。

ピアノがギザギザとした弧を描いて、エネルギッシュにかけあがっていく

レディオヘッドのカヴァー ‘All I Need’ など、もうドキドキが止まりません。

実験的なアンビエント・ジャズのキーボード奏者ダン・ニコルズが、

ミックスとポスト・プロダクションをしていて、

このポスト・プロダクションがかなり利いていますね。

ピアノをガムランのような音に加工したりしていますよ。

アブストラクトにしてエレガントな仕上がりは鮮やかです。

まもなくウィ・ジャズから届くオーティス・サンショーの新作も、

ダン・ニコルズ、ペッター・エルドとの3人による作品なので、

こりゃあ、めちゃめちゃ楽しみだなあ。

divr "IS THIS WATER" We Jazz WJCD60 (2024)

2024-02-22 00:00

コメント(0)

移民音楽家がクリエイトするマルチカルチュラル・ジャズ グエン・レ [西・中央ヨーロッパ]

ヴェトナム系フランス人ギタリスト、グエン・レの新作。

19年の前作も年の暮れに聴いた覚えがありますけれど、

今回もまた年末に聴いているのでした。今年の3月に入荷していたんだけど。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-29

今作もグエン・レらしいワールド・ジャズが全面展開した作品となっていますね。

ぼくがグエン・レのジャズをワールド・ジャズだという解釈をしているのは、

ジャズがグローバル化しているというのとは別の文脈で、

ワールド・ミュージックのジャズ的展開と捉えているからです。

グエン・レは、音楽教育機関を経ずに独学でジャズ・ミュージシャンとなった人で、

マルチニーク、カメルーン、セネガル、モロッコ出身ほかのミュージシャンが集まった、

ウルトラマリンというグループへの参加がキャリアのスタートでした。

グエン・レはロック、ファンク、ジャズをベースに、自身のルーツである

ヴェトナムの伝統音楽を自分の音楽に取り込むのと同じ作法で、

アフリカ、カリブ、アラブ、アジアなどさまざまな音楽家との交流を経ながら

マルチカルチュラルな音楽世界を生み出してきました。

グエン・レのワールド・ジャズが、けっして無国籍音楽とならないのは、

それぞれの音楽要素がフュージョン(融合)して溶けて消えてしまうのではなく、

それぞれの独自性を輝かして、ハイブリッドな音楽に昇華させているからです。

まさしくそれは、パリを拠点に活動する移民系音楽家のなせる業でしょう。

トリオ名義の本作は、前作に続くカナダ人ベーシストのクリス・ジェニングスと、

スティングのバンドで活躍するモロッコ人打楽器奏者ラーニ・クリジャが参加。

ゲストにサラエボ出身のトランペッター、ミロン・ラファイロヴィッチ、

ウルトランマリン時代の仲間のカメルーン人ベーシスト、エティエンヌ・ムバッペ、

フランス人フルート奏者シルヴァン・バロウが加わります。シルヴァンはここでは、

インドの竹笛バンスリ、アルメニアのダブルリードの木管ドゥドゥクを吹いています。

冒頭から変拍子使いで、クランチ・サウンドのギターが楽しめます。

グエン・レの楽曲は11拍子を多用するんですけれど、

今作には十進記数法を逆手に取った ‘Onety-One’ なんてタイトルの曲もあります。

これまでワールド・ジャズと形容していたグエン・レのジャズですけれど、

むしろマルチカルチュラル・ジャズと呼んだ方がいいのかもしれないと思い直しました。

Nguyên Lê Trio "SILK AND SAND" ACT 9967-2 (2023)

2023-12-14 00:00

コメント(0)

ヴァイタルなフランス産アフロ・ブラス・バンド バラフォニックス&マリー・メイ [西・中央ヨーロッパ]

バンド名が示すとおり、

バラフォンをメインに据えたフランス白人によるアフロ・ソウル・バンド。

フランスとバラフォンといえば、ブルキナ・ファソ人グリオとフランス人がコラボした

カナゾエ・オルケストラがありましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-12-20

こちらでバラフォンを叩いているのはフランス白人。

以前はバラフォン奏者が二人いたようですけれど、本作では一人となり、

バラフォンよりサックス2,トランペット、トロンボーンによる

4菅のホーン・セクションを前面に打ち出したアフロ・ブラス・バンドとなっています。

ベースはスーザフォンが担っているところも、なかなかユニークです。

21年の前作では、モリバ・ジャバテやジュピテール&オクウェスといった

ゲスト・ヴォーカルを迎えていましたけれど、本作ではコンゴをルーツとする

アフリカ系フランス人シンガーのマリー・メイと1年間の共同作業を経て、

本作を制作したそうです。

か細く頼りなくも聞こえるマリー・メイのヴォーカル(ラップもする)は、

過去のアフリカン・ポップスの文脈からはまったく外れるタイプの歌声ですけれど、

21世紀のグローバルなポップスに溶解したアフリカン・ディアスポラの

チャーミングな声質は、十分魅力的です。

トニー・アレンのアフロビート・ドラミングやマンデ・ポップ、スークースなど、

さまざまなアフロ・ポップのエッセンスをミクスチャーしながら、

エモーショナルなサウンドにヴァイタリティをしっかりと宿しているところが、

超好感が持てますね。

ヌビアン・ツイストやココロコといったUK産アフロ・バンドと

ベクトルを一つにするフランス産バンドの快作です。

Balaphonics & Mary May "BALAPHONICS & MARY MAY" Vlad Productions VP267 - AD7858C (2023)

2023-12-02 00:00

コメント(0)

ブラジルと出会ったドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者 ヘンドリック・モウケンス [西・中央ヨーロッパ]

20年ぶり(?)くらいに聴き返したドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者、

ヘンドリック・モウケンスのブラジリアン・ジャズ・アルバム。

ブラジリアン・フュージョンと言ってもいい内容なんだけど、

「フュージョン」というタームを使うと、

どうも外国人がやるパチモンみたいなニュアンスがぬぐえないので、

あえていうならブラジリアン・スムース・ジャズかな。もっとイメージ悪い?

99年にコンコード・ピカンテから出たこのアルバム、

イヴァン・リンスをゲストに迎え、ロメロ・ルバンボ(ギター)、テオ・リマ(ドラムス)、

クラウジオ・ロジチ(フリューゲルホーン)といった名手を揃え、

サンバ、ボサ・ノーヴァ、バイオーン、ショーロのオリジナル曲を中心に聞かせます。

カヴァーはイヴァン・リンスの2曲、ジョビンの3曲にマット・デニスの ‘Angel Eyes’。

キーボードがべたっとコードを鳴らすところは難ありだけど、鋭いハーモニカと、

ふくよかなトロンボーンやフリューゲルホーンの響きが組み合わされて、

豊かなサウンドを生み出しているところが、いいんだな。

ぼくはこのアルバムで初めてヘンドリク・モウケンスを知ったんですけれど、

もとはバークリー音楽院でヴィブラフォンを学んだヴィブラフォン奏者。

このアルバムでも、3曲でヴィブラフォンを演奏しています。

トゥーツ・シールマンスを知って、独学でクロマチック・ハーモニカを修得し、

その後ブラジル音楽に熱を入れ、80年代初めにはリオへ移住して、

ブラジルの多くのジャズ・ミュージシャンとプレイして

人脈を作ったという変わり種なんですね。

ドイツ帰国後はラジオやテレビなどのスタジオ・ミュージシャンとして活動し、

90年代にコンコードと契約して、ニュー・ヨークへ進出します。

ヘンドリック・モウケンスは、トゥーツのような超絶技巧を駆使するタイプじゃないから、

リラックスして聴けるんですよ。

おのずとフュージョン/スムース・ジャズとも相性が良くなるわけなんですが、

イージー・リスニングのように聴いちゃうから、気に入っても棚の肥やしになりがち。

今回思い出したように棚から引っ張り出してきたのは、

実はこのコンコード・ピカンテ盤がきっかけじゃなくて、

マンデル・ロウ・トリオと共演した99年作のほう。

ひさしぶりに聴いて、う~ん、いいなあと感じ入っちゃって、

そういえばもう1枚あったっけと、コンコード・ピカンテ盤も出してきたんでした。

マンデル・ロウは、ぼく好みの職人肌のプレイを聞かせるギタリスト。

派手さはないけれど、音色がエレガントでねえ、いいんですよぉ。

キレのいいコード・ワークといい、じっくり聞かせる技に、

ジャズ・ギター教室に通った学生時代、憧れたもんです。

シブいプレイが持ち味のマンデル・ロウと、

テクニカルすぎないヘンドリックのハーモニカは相性バツグン。

実はこのアクースティック・ミュージックというレーベルには、

前の年の98年にハーブ・エリス・トリオと共演したアルバムも残しています。

こちらはライヴのせいか、ヘンドリックがウケ狙いの大味なプレイをしていて

ヒンシュクもんなんですけど、マンデル・ロウとの共演作の方は抑制が利いています。

すっかりぼくは忘れていたヘンドリック・モウケンスですが、

チェックしてみたら、その後も精力的にアルバムを出していたんですね。

あまり話題にならない人ですけれど、

ジャズ・ハーモニカ・ファンなら知っておいて損はないでしょう。

Hendrik Meurkens "POEMA BRASILEIRO" Concord Picante CCD4728 (1996)

Mundell Lowe & Hendrik Meurkens "WHEN LIGHTS ARE LOWE" Acoustic Music 319.1190.242 (1999)

2023-08-30 00:00

コメント(0)

コレクティヴ・コンポジションのスリル ルシア・カドッチ [西・中央ヨーロッパ]

タオノ?

「オ」が反転していて、外国産Tシャツで見かける珍妙な日本語みたいな。

と思ったら、アルファベットで AKI だそうです。えぇ~、すんごいデフォルメですね。

スイス人ジャズ・ヴォーカリスト、ルシア・カドッチの新作のタイトル『アキ』とは、

ルシアが新しく結成したバンド名で、バンド・メンバー全員が作曲に関わっています。

そのメンバーとは、ピアノとオルガンのキット・ダウンズ、ベースのフィル・ドンキン、

ドラムスのジェイムズ・マドレンという、21世紀UKジャズの注目株。

そこに、カート・ローゼンウィンケルが加わり、2曲でギターを弾いています。

おだやかなトーンで軽やかにホップするルシアのヴォーカルに、

ピアノ・トリオの神経症的なエネルギーが交錯するオープニングの ‘I Won't’ から、

一筋縄ではないムードが充満。

ヴォーカルとピアノ・トリオが対峙する構成が、尋常じゃない。

バンドとヴォーカルの一体感が強力で、ヴァーカル・アルバムというより、

バンド・アルバムとしてシグニチャーした方がふさわしく思えるところが、

21世紀のジャズ・ヴォーカル作品なんでしょうねえ。

続く ‘Bitter Long Lying Leisure’ は、

ダークでミステリアスなハーモニーに富んだ曲で、カートが参加するのにぴったりの楽想。

曲のテンポのギアを上げたり下げたりしながら、何度もテンポが入れ替わるなか、

カートはたっぷりと与えられたスペースで、

ウネウネしたシングル・トーンのソロをとります。

終始さりげないルシアの歌い口が、バンドに油を注ぎ、演奏を煮えたぎらせる不思議さ。

低体温のヴォーカルは耽美でいながら凛としていて、

グレッチェン・パーラト以降のジャズ・ヴォーカル表現そのものですね。

断片的でアブストラクトなラインがほどよく織り交ざったコンポジションは、

スタジオでメンバーが顔を突き合わせて即興で作曲したかのようで、

コレクティヴ・コンポジションのスリルを感じさせる作品です。

最後に、釈然としない件を。

スイス人なのだから、素直に「ルシア」と読んでいいはずなのに、

どうして日本では、「ルツィア」なんてスウェーデン語みたいなカナ書きしてるの?

Lucia Cadotsch "AKI" Heartcore HCR21 (2023)

2023-07-25 00:00

コメント(0)

舞台女優のうた クレメンティナ・ウメル [西・中央ヨーロッパ]

こういうオールド・ファッションなヴォーカルを聴くのは、ひさしぶり。

クレメンティナ・ウメル。79年ワルシャワ生まれの舞台女優で、

歌手としてはこの18年作が初アルバムだそう。

といっても、歌は余芸ではなく、音楽高校を卒業して、

ワルシャワ国立音楽学校大学に進んだ人なので、歌唱力は確かです。

ヴォリューム感のある温かな声質で、チャーミングな表情もみせます。

ラジオやテレビのナレーターでもあることから、シアトリカルな表情も巧みで、

イヤミなく歌に織り込む技量は、初アルバムらしからぬ熟練を感じさせますね。

舞台俳優らしい快活な表現力で、ストレートにメロディを歌っていて、

崩すような歌い方やジャズ的な表現は聞かれません。

バックはジャズ・ミュージシャンたちが演奏していますけれど、

ポピュラー・ヴォーカル・アルバムといっていいでしょうね。

本作は、作曲家、ピアニスト、俳優、監督として活躍したポーランドの巨匠、

イェジ・ヴァソフスキ(1913-1984)の作品集で、

有名曲を避け、あまり知られていない曲を集めたとのこと。

レパートリーはヴァラエティ豊かで、アコーディオン伴奏あり、

チャールストン、ミュゼット、ワルツといったオールディーズ・ムードの曲もありで、

肩ひじの張らないヴォーカル・ミュージックとして楽しめます。

アルバム・ラストの59年の曲 ‘Czemu Zgubiłaś Korale?’ では、

イェジ・ヴァソフスキが生前にカセットに残したホーム・レコーディングから

歌声の断片をエディットして、クレメンティナとデュエットしています。

ステージ・シンガー的な大仰な歌い方はけっしてしない人ですけれど、

ジャズ・ギターとのデュオ曲でも、インティメイトといったムードにはならなくて、

ほどよいシアトリカルな歌いぶりに、味のある人ですね。

Klementyna Umer "TAJEMNICA" MTJ CDMTJ11863 (2018)

2023-07-19 00:00

コメント(0)

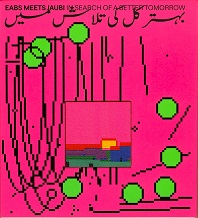

グローバル・ジャズの成果 EABS・ミーツ・ジャウビ [西・中央ヨーロッパ]

ポーランドの新世代ジャズ・グループとパキスタンのジャズ・ロック・バンドの共演作。

ポーランド西部の都市ヴロツワフを拠点とするEABS

(エレクトロ・アクースティック・ビート・セッションズ)は、

ヒップ・ホップのヴァイヴで即興演奏をする、

新感覚のポーリッシュ・ジャズ・クインテット。

20年にサン・ラへのトリビュート・アルバムを出したように、

サン・ラのSF的宇宙観と哲学に共鳴する音楽性を発揮するグループですね。

一方シャウビは、パキスタンのラホール出身のギタリスト、アリ・リヤズ・バカールが

同郷のタブラ、サーランギ、ドラムスのメンバーを集めて結成したバンド。

J・ディラをヒンドゥスターニ音楽で解釈してカヴァーするという

仰天アイディアで一躍注目を集めたように、

北インド古典音楽、モーダル・ジャズ、ヒップ・ホップを融合したバンドです。

その両者が共演した本作は、まさしくグローバル・ジャズの成果といえそう。

皮肉なことに、「グローバル」という概念が一気に消滅しつつある現在ではありますが。

EABS、シャウビ両者が、新世代ジャズではなく、

モーダル・ジャズをベースにしているのが面白いですね。

モーダル・ジャズとヒップ・ホップという同じ語法を使って、

伝統と革新を共存させようとする目的意識が一致しているので、

コラボレーションは実にしっくりいっています。

作曲は両者がバランスよく分け合い、

カラーリングの異なるコンポジションが用意されているんですが、

EABSとジャウビのそれぞれの持ち味が存分に発揮されています。

サックスの情熱的なソロに続いて、サーランギの神秘的なソロが手に汗握る

‘Judgement Day’。ポルタメントを多用したシンセ・ソロから、

サックス、トランペットが入り乱れて、サーランギにソロ・リレーする

‘Whispers’ はサン・ラが降臨したかのようで、聴きごたえがありますよ。

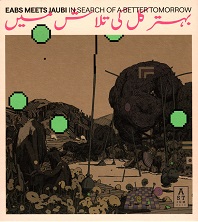

CDは、縦型のスリップケースに、縦開きのデジパックが収められていて、

どちらのジャケットが公式なのか不明なので、両方の画像を掲げておきます。

左がスリップケース表紙、右がデジパック表紙です。

EABS meets Jaubi "IN SEARCH OF A BETTER TOMORROW" Astigmatic AR024CD (2023)

2023-07-17 00:00

コメント(0)

マンデ・ジャズ・グルーヴ トゥーン・クレーマス [西・中央ヨーロッパ]

グナーワのゲンブリをエレクトリック・ベースに置き換えた演奏を聞かせる1曲目に、

よくあるグナーワ・ジャズかと思いきや、カマレ・ンゴニが絡んでくるのが変わっているなあ

と思っていたら、2曲目からはマンデ系とすぐわかる、

ンゴニ、コラ、バラフォン、女性コーラスに主役のベースが絡み、

サックス、バス・クラリネットなどのヨーロッパ勢が加わった演奏に移ります。

グナーワ・ジャズなら珍しくないけど、

マンデ・ジャズというのはありそうでなかった試み。こりゃあ、面白い。

トゥーン・クレーマスは、オランダのジャズ・シーンで活躍するベーシストで

スタンリー・クラークやジョー・ザヴィヌルから影響を受けたというミュージシャン。

オランダでベーシック・トラックを録音したあと、

マリのミュージシャンたちが歌詞を付けてバマコで歌と演奏を録音し、

その後もパリとボストンでアディショナル・レコーディングを行って、

ナッシュヴィルでマスタリングをして完成させています。

これがデビュー作だというんだから、ユニークな才能ですねぇ。

バマコでレコーディングしたメンツを見ると、

名門グリオの出身者をはじめとするトップ・プレイヤーがずらり。

リード・ヴォーカリストのカンク・クヤテは、老獅子の異名をとる

マリ国歌を作曲したレジェンド、バズマナ・シソコの曾孫ですよ。

叔父のバセク・クヤテのグループ、ンゴニ・バの “MIIRI” でも、

素晴らしいノドを聞かせていたほか、デーモン・アルバーンのプロジェクト、

アフリカ・エクスプレスにも起用されて、

14年の “MAISON DES JEUNES” に参加していました。

バラフォン奏者のバラ・クヤテは、スンジャタ王に庇護された

バラフォンの名門クヤテ家系の出身者。アメリカへ渡って、

ヨー・ヨー・マと共演するなど世界的な活動をしていて、

ニュー・イングランド音楽院の教授を務めるなど、ボストンを拠点に活動しています。

カマレ・ンゴニ奏者のハルナ・サマケは、サリフ・ケイタのバンドで長く活動し、

名作 “MOFFOU” “M'BEMBA” に参加していたほか、

バセク・クヤテ&ンゴニ・バの “JAMA KO” でも演奏していました。

マリ以外では、ギネアのグループ、バ・シソコのコラ奏者のセク・クヤテや、

ブルキナ・ファソ出身でヨーロッパで活躍するバラフォン奏者ママドゥ・ジャバテもいます。

マンデ音楽の伝統を背負った確かな実力者というだけでなく、

欧米人とのコラボレーションにも長けた人たちが揃っているので、

主役のトゥーン・クレーマスの意図をよく汲んだコラボレーションが実現できたんですね。

ヨーロッパ勢では、デンマークの俊英ギタリスト、ティース・シミーが参加のほか、

アルト・サックス、テナー・サックス、バス・クラリネットの3管にドラマーは、

いずれもオランダのトップ・プレイヤーたち。

3人のパーカッションが参加していて、

うち一人はマンディンカ・パーカッションとクレジットされているので、

カリニャンやジェンベを演奏しているのは、どうやらオランダ人のようです。

トゥーン・クレーマスはマリンケ・ジャズ・グルーヴと称していますけれど、

バンバラ語で歌っている曲もあるから、マリンケに限らず広くマンデと呼んだ方がいいかも。

みずから1曲ンゴニも弾いているトゥーンですけれど、

マンデのメロディを敷衍した作曲能力はスゴイですね。

なによりこのアルバムに感心したのは、ジャズといっても歌中心に仕上げていること。

いかにトゥーンがマンデ音楽を理解しているかを示していますよ。

ゆいいつのインスト演奏であるラスト・トラックに、

ベーシストとしてのトゥーン独自の個性が聞き取れます。

ドラムスが控えめにサポートする、コラとベースのデュオ演奏。

ギターのような音域を聞かせながら、アーティキュレーションはベースならではで、

こういうベース表現もあるんだなあ。初めての体験ですねえ。

ジャズ・シーンでどう評価される(受け入れられる)のか不安ですが、

トゥーン・クレーマス、スゴイ才能だと思いますよ。

Teun Creemers "NAAMU" ZenneZ no number (2023)

2023-07-07 00:00

コメント(0)

アフロ・グルーヴを勝ち取ったフランス白人二人組 イレケ [西・中央ヨーロッパ]

アンダードッグ・レコーズの新作は、

アルト・サックス他のマルチ奏者兼ビートメイカーのジュリアン・ジェルヴェと、

ギター他のマルチ奏者兼ビートメイカーのダミアン・テッソンの二人組、

イレケのデビュー作。二人ともフランス白人で、

イレケ(サトウキビ)というヨルバ語のユニット名に、志向する音楽性が示されています。

アフロビートばかりではなく、

さまざまなアフロ系リズムをしっかりと血肉化しているのには、感心しました。

ヨーロッパ白人によるポリリズムの咀嚼も、こういうレヴェルにまで達したのかと、

思わず感慨にふけっちゃいますねぇ。

聴く前は、「トロピカデリック」なんて尻軽なタイトルなので、

もっと安直なトロピカル・ダンスものを想像してたんですが、とんでもなかったなあ。

数々のバンドやセッションで腕を磨いてきたようですよ。

なんでも、ジュリアン・ジェルヴェはコンゴ人ギタリスト、

キアラ・ンザヴォトゥンガのバンドで鍛えられたんですね。

キアラは、ネグロ・シュクセから

グラン・カレのアフリカン・ジャズと名門楽団を渡り歩き、ナイジェリアへ渡って、

フェラ・クテイのエジプト80の一員になったヴェテラン・ギタリスト。

ルンバ・コンゴレーズとアフロビート双方のマスターであるキアラから、

しっかりとアフリカン・リズムの真髄を学び取ったのでしょう。

一方、ダミアンは、ダブ・マスターとしてのトレーニングを受け、

国際的に活躍するダブ・アーティストたちとともに活動して、

レゲエとジャズ・ファンクのシーンを横断しながら、演奏活動をしてきたといいます。

フェラ・クティやキング・タビーをヒーローとする二人が、

パット・トーマス(ガーナ)、T・P・オルケストル・ポリ=リトゥモ(ベニン)、

エルネスト・ジェジェ(コート・ジヴォワール)、

レ・ヴィキング(グアドループ)を参照しながら、

アフリカ~カリブのさまざまなリズムを研究してきたんだそう。

本作では二人が作曲したマテリアルに声を与えるため、

二人の活動拠点のヴァンデやナントのシンガーのほか、

二人がよく知るカメルーン、ブルキナ・ファソ、ラオス(!)のシンガーに

歌詞を依頼して、歌ってもらっています。

有名ゲストとかじゃなくて、こういう自分たちの活動範囲の仲間たちを集めて

フィーチャリングするところも、好感が持てますね。

生のパーカッションとプログラミングのビートが絡んで、

シンセ・ベースと手弾きのギターがグルーヴをかたどっていく

オープニングから、ゴッキゲン。

アルトとゲストのバリトンのサックス2管が、サウンドに厚みを加えていきます。

どの曲もビートメイキングがしっかり作られているから、キモチよく聞ける。

ポップなセンスとダンス・オリエンテッドなサウンド・プロデュースが

見事にドッキングした、爽やかなアフロ・グルーヴ・アルバムです。

Ireke "TROPIKADELIC" Underdog UR840872 (2023)

2023-05-26 00:00

コメント(0)

移民文化しか生み出せないポップス コリンガ [西・中央ヨーロッパ]

フランスのアンダードッグというレーベル、面白いですね。

誕生からすでに15年も経っているレーベルだそうですけれど、

ぼくは去年、リヨンの4人組ドウデリンのアルバムで知りました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-07

フランス移民社会の現実を投影したアーティストたちが

多数所属していて、関心を持ったんです。

アーティストたちの複雑な出自を武器に、ハイブリッドなポップを創作していて、

同化政策のおためごかしや、多文化共生のキレイゴトからは生まれない

強靭さを感じさせるところが、好感をもてます。

ノー・フォーマットとは明らかにレーベルの性格が違いますね。

そんな思いを強くしたのが、コリンガというグループの2作目。

コリンガは、ヴォーカル/ソングライティングのレベッカ・ムブングと

ギターのアルノー・エストールを中心とする6人グループ。

レベッカ・ムブングは、コンゴ・ブラザヴィル出身の歌手の父親と、

コンゴの国立バレエ団に入団した初のフランス白人女性の母親のもとに生まれ、

南フランスで育ったという人。

シングル・マザーとなった母への愛と、

父からは教わることのなかったコンゴの言語や文化を独力で学んでてきたことが、

『遺産』とタイトルの付けられた本作のテーマとなっているようです。

がらっと場面展開する曲が多く、フォーキー、ファンク、R&B、ヒップ・ホップ、ジャズ、

コンゴリーズ・ルンバ、マロヤが、1曲の中でパッチワークになっています。

楽曲が持つ訴求力がすごくて、歌われている内容はわからずとも、

レベッカの自叙伝的な物語がそこに込められているのだろうと想像つきます。

意外なカヴァー曲が1曲あって、

サンバ・マパンガラの ‘Malako Disco’ を ‘Mateya Disco’ と改題して歌っています。

この曲は、サンバの母が幼い弟たちの面倒を見るようにと自分に託して死んだことを

歌にしたもので、両親を失ったサンバが学校にも行けず、食っていくことに必死だった

生活を歌った歌詞が、なにかレベッカに刺さるものだったのでしょう。

ナイロビ時代のサンバ・マパンガラがソロ・シンガーとして独立して出した

82年作に収録されていた曲で、90年にイギリス、アースワークスがCD化したので、

原曲を聴くのも容易かと思います。

アルバムのなかで、この1曲だけは

ストレートなコンゴリーズ・ルンバで演奏されていますが、

ほかの曲はかなりヒネリのあるアレンジが施されていて、

ドラムス、鍵盤、ギター、パーカッションのマルチ奏者

ジェローム・マルティノー=リコッティのアレンジがサウンドの要となっています。

Kolinga "LEGACY" Underdog UR838042 (2021)

[LP] Samba Mapangala & Orchestre Virunga "IT'S DISCO TIME" ASL ASLP927 (1982)

Samba Mapangala & Orchestre Virunga "VIRUNGA VOLCANO" Earthworks CDEWV16

2023-05-24 00:00

コメント(0)

アコーディオンをキーボードに代えて レ・ピトン・ド・ラ・フルネーズ [西・中央ヨーロッパ]

昨年夢中になり、ベスト・アルバムにも選んだレ・ピトン・ド・ラ・フルネーズ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-18

去年書いた記事は、彼らのフェイスブックにもリンクされましたけれど、

早くも新作EPが届きました。

60~70年代のエレクトリック・セガをレパートリーに、

ノスタルジックなクレオール・ダンス歌謡をリヴァイヴァルする

グループ・コンセプトは今回も変わらず。

前作、前々作と違うのは、アコーディオンがキーボードに置き換わり、

エレクトリック・ギターが前面に出て、エレクトリックに寄せたウンドとなっています。

ヴィンテージ感たっぷりなエレクトリック・サウンドは、もろに60~70年代ですね。

キーボードの音色やギターのエフェクトがユーモラスで、

ファニーなリックを弾くあたりが、セガというダンス歌謡の性格をよく表しています。

サックス、フルート、キーボードの長いソロを交えてセガ・ジャムを繰り広げる

‘Sous Pieds d'Camélia’ は、 マキシム・ラオープの曲。

クロード・ヴィン・サン楽団をバックに歌ったオリジナルは、タカンバ盤で聴くことができ、

94年の “HOMMAGES” でもメドレーの1曲で歌っていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-02-15

1曲やっているインスト・ナンバーが、ゆいいつメンバーのオリジナル。

これがレユニオンの名ギタリスト、

ナルミン・デュカップのセガ・インストルメントそのもの。

この曲が本作のサウンドを一番シンボリックに表している気がしますね。

ナルミン・デュカップの往年の録音を編集したタカンバ盤でチェックしてみましたが、

やっぱり今回のレ・ピトン・ド・ラ・フルネーズの方向性と、ドンピシャだな。

最後に、バンドキャンプで販売されているLP/デジタルは5曲のみなので、

ライヴ・ヴァージョンの2曲が収録されている限定リリースのCDをオススメします。

Les Pythons De La Fournaise "TOUT Z'ÉTOIL" Catapulte CATACD042 (2023)

Maxime Laope "CHAPEAU L’ARTIST!" Takamba TAKA1218

Maxime Laope "HOMMAGES" Piros CDP5209 (1994)

Narmine Ducap "SÉGAS INSTRUMENTAUX (1966-1976)" Takamba TAKA0813

2023-05-12 00:00

コメント(0)

ブラス・アンサンブルで再解釈したモロッカン・シャアビ シェイクス・シカッツ&ビーネット・シャアビ [西・中央ヨーロッパ]

モロッコ系ベルギー人女性歌手ライラ・アメジアンが率いる

シェイクス・シカッツ&ビーネット・シャアビのデビュー作。

総勢18人のアンサンブルのうち、

歌手やパーカッションを担うメンバーがすべて女性なのは、

19世紀のモロッコで表現の自由のために戦ったシカッツやガナヤットと呼ばれる

女性歌手にオマージュを捧げようという意図が込められているそう。

そして本作は、国際女性デーに合わせてリリースされたんですね。

シカッツやガナヤットという存在を知らなかったので、興味を覚えて調べてみたんですが、

アルファベットで調べてもネットにはまったくないですね。

アラビア語で調べないとダメみたい。

アラビア語で「長」を表すシェイフ Sheikh の語尾に s が付く

シェイクス Sheikhs というグループ名もよくわからず、

ここではオランダ語の発音に従って、シェイクスと書いておきますが、真偽は不明です。

ベルギー人ジャズ・トランペッターのローラン・ブロンディアウを音楽監督に据えて、

サックス2,トランペット2、トロンボーン2、チューバという7管に、

ドラムス、パーカッションというブラス・アンサンブルとなっています。

伝統的なシャアビを題材に作曲したマテリアルを、

ジャズやファンクの手法を取り入れたアレンジによって、

祝祭感に富んだ大衆歌謡のグルーヴを表現しています。

モロッコ現地の砂埃舞う野性味は求められないとはいえ、

ほどよい洗練によって再解釈されたシャアビには、得難い味がありますよ。

なにより女性歌手たちのコーラスが醸し出す華やいだ雰囲気がいいですね。

ぱかんぱかんと叩かれる手拍子が、モロッカン・シャアビらしい祝祭感を表出しています。

Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi "SHEIKHS SHIKHATS & B’NET CHAABI" Zephyrus ZEP061 (2023)

2023-05-04 00:00

コメント(0)

パリジェンヌになったディアスポラ ジュリア・サール [西・中央ヨーロッパ]

パリ発の新世代アフロ・ソウル・ジャズ。

ジュリア・サールの3作目を数える新作です。

過去2作はスルーした記憶があるんですが、

今作には、世界各地から誕生する、新世代ジャズ・ヴォーカリストたちと

共振するものを感じて、反応しちゃいました。

セネガル、ダカール生まれのジュリア・サールは、

パリを拠点に、ユッスー・ンドゥール、サリフ・ケイタ、ウム・サンガレ、

ロクア・カンザといったアフリカの大物アーティストたちの

バック・コーラスとしてキャリアを積みながら、ソロ・シンガーとなる野心を秘め、

05年にノー・フォーマットからソロ・デビューした人。

ジュリアの音楽には、ウォロフ語の歌詞をのぞくと、

セネガルのルーツを見い出せる要素がまったくなく、

パリでワールド・ミュージックの作法だけを身に着けた人という、

マイナス評価をしていました。

しかし今作では、そんな身も心もパリジェンヌになったかのような、

幼さの残る華奢な声が、美しく気品のあるサウンドにマッチして、

世界的なジャズ表現とシンクロしたのを感じます。

これは、強靭なグリオの声や、伝統ポップの作法から生み出せない世界で、

ディアスポラだからこそ生み出せる、アフロ・ポップの新たな時代の表現といえます。

ジュリアの歌い口には、現代の女性シンガーに特徴的な性質がはっきりと聞き取れ

正直言えば、それはぼくが「イマドキの」と表現する、苦手な歌い口なんですが

(シルビア・ペレス・クルスとか、ナタリア・ラフォルカデとか)、

R&Bやネオ・ソウルと同時代性だと捉えれば、納得もしようというもの。

プロデューサーのキーボーディスト、フレッド・ソウルが作り出す

洗練されたサウンドは、上質のシルクの肌ざわりを思わせる極上なもの。

ジャジーな鍵盤のハーモニー、うるわしい女性コーラス、

ふくよかにバウンスするタマ(トーキング・ドラム)の打音は、

都会の夜のとばりをたゆたうように奏でられます。

パリに住むアフリカ人女性のリアルと結びついていることが、静かに伝わってきます。

Julia Sarr "NJABOOT" no label no number (2023)

2023-02-25 00:00

コメント(0)

ドイツのフューチャー・ジャズ再考 ルーニング [西・中央ヨーロッパ]

さぶ~。

最低気温が氷点下ともなると、朝のウォーキング用のプレイリストも、

寒冷地仕様にしないと、気分が上がりません。

北欧のジャズとか、いろいろ引っ張り出してきて試してみたんですけど、

意外にどハマリしたのが、ドイツのルーニング。

すっかりご無沙汰してたアルバムで、20年ぶりくらいかなあ。

ルーニングを覚えている人って、どれくらいいるのかしらん。

ドイツのフューチャー・ジャズのグループなんですけれど、

「フューチャー・ジャズ」じたい、もはや死語ですね。

2000年あたりから、ノルウェイのレーベル、ジャズランドを筆頭に、

フューチャー・ジャズのブームが起きて、ニルス・ペッター・モルヴェルや

ブッゲ・ヴェッセルトフト、アイヴィン・オールセットが話題になりましたけど、

ドイツ、フランス、イギリスからは、クラブ・ジャズのサイドから

フューチャー・ジャズを冠した作品が盛んに出され、

ニュージャズ(ナカグロなし)とかエレクトロニック・ジャズとも呼ばれていたかな。

ルーニングもそんな1枚でした。

発売当時、さして話題にもなりませんでしたが、

ぼくはこのグループの音楽性に注目していたんです。

女性ヴォーカリストのインガ・ルーニング、ドラムスのクリスチャン・トメ、

ギターのマリオ・マンモーネ、ベースのヘルムート・ファスによる4人組で、

ヴォーカリストの名前をグループ名にしているのは、シャーデーと同じマナー。

レパートリーがユニークで、フィフス・ディメンションの‘Aquarius’

ジョニ・ミッチェルの‘Black Crow’、ビョークの‘Hyperballad’、

コルトレーンの‘Naima’、ピアソラの‘Libertango’、プリンスの‘Cream’ を

カヴァーしているんですね。その選曲のセンスの良さにも感じ入るんですが、

オリジナルのフォーマットを逸脱したアレンジが聴きものなんです。

インガはチャーミングな声の持ち主で、原曲のメロディを忠実に、

ほとんど崩さずに歌っているんですが、オリジナル曲では、

鳥の泣き声を声帯模写するような離れ業も披露しています。

ドラムスが細分化したビートで、ドラムンベースをトレースしたような

プレイを繰り広げるところが、このグループのアピール・ポイントかな。

スティーヴ・カーンを思わすクリアなトーンのギターが、

アヴァンなソロを弾いたりと、さまざまな斬新なサウンドを聞かせるものの、

実験色を感じさせず、ポップな音楽性にまとめ上げているところが、

このグループのいいところですね。

オリジナリティに富んだルーニングのサウンドは、いま聴いても新鮮です。

当時は、人力ドラムンベースのバンドといった文脈で捉えていましたけど、

いまとなれば、新世代ジャズを先取りしていたグループとも

評価できるんじゃないでしょうかね。

この1作で消えてしまったのは残念だなと思ったら、

08年にもう1枚出していて、日本盤でも出ていたんですね。

こちらは、もっとおしゃれなカフェ/ラウンジ系といったサウンドになっていました。

そのあたりが、クラブ・ジャズの出自を表しているようです。

Lühning "LÜHNING" Jazz Haus Musik JHM111 (2000)

2023-02-03 00:00

コメント(0)

求む、ヘヴィー・サルサ スティーヴン・ブラゼット [西・中央ヨーロッパ]

21年はウィリー・モラーレスというゴキゲンな人と出会えましたけど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-09-15

22年のサルサは、なんもなかったなあ。

「マーク・アンソニーは?」なんてヤボな質問は、やめとくれ。

あんなヤツを聴くくらいなら、サルサ・ファンの看板はおろすぜ。

なんだかラテン・コーナーの頑固オヤジ(←知ってる?)みたいになってきたな、じぶん。

22年の年内には間に合わなかったけれど、

年明け早々、ゴキゲンなサルサ・アルバムと出会えました。

オランダ生まれの若手パーカッショニスト、スティーヴン・ブラゼットのアルバム。

若い頃からジェンベのレッスンを受け、

セネガルのアリ・ンジャイ・ローズからサバールを習い、

セネガル、ギネア、キュラソーと打楽器武者修行をしながら世界を旅している人だそう。

サルサ専業の人ではないのに、ベネズエラ・サルサの精鋭たちを

オランダ、バールンに集めてレコーディングしたのが、この作品。

クレジットをみて察するに、仕掛け人はトランペット奏者のオスカル・コルデロでしょう。

オスカル・コルデロは、ベネズエラ交響楽団で活躍し、

ベネズエラのサルサ・シーンを引っ張ったトップ・プレイヤー。

スペインのトレドに移住し、現在はオランダのハーグを拠点に活動しています。

オスカルはニュー・ヨークのブロ-ドウェイで、

「レ・ミゼラブル」「美女と野獣」「シカゴ」などの人気ミュージカルに参加し、

グロリア&エミリオ・エステファンの「オン・ユア・フィート」でも、

ブロードウェイとオランダ公演に参加しています。

そのオスカルが全曲アレンジ、作曲もしていて、

クレジットはないけれど、ディレクションもしているんじゃないのかしらん。

ティンバレスにルイシート・キンテーロ、ボンゴにロベルト・キンテーロ、

ピアノにアービング・マヌエルという、ベネズエラ人サルセーロが勢揃い。

特に嬉しいのが、ソネーロにマルシアル・イストゥリスを起用したところ。

こういう歌が歌えてこそ、はじめてサルサを名乗れるんだよと、タンカを切りたくなるよな。

パーカッション奏者のリーダーらしく、パーカッション隊のキレもバツグン。

セリア・クルース、オスカル・デ・レオンからルイ・ヴェガに至るまで、

名だたるビッグ・ネームと共演してきた天才パーカッショニストの

ルイシート・キンテーロもいるんだからね。

ホーン隊も強力で、バリトン・サックスが利いてます。

当方、こういうヘヴィー・サルサしか、用はないから、

年イチ程度で出会えれば、それでもう十分なのですよ。

Steven Brezet "WORLD TRAVELER" Circle 9 no number (2022)

2023-01-20 00:00

コメント(0)

クレオール・アフロフューチャリスティック・エレクトロニカ ドウデリン [西・中央ヨーロッパ]

うわー、カッコイイ!

ジュークやトラップのエレクトロなトラックに、クレオール・ヴォーカルをのせて、

ダンサブルなクレオール・エレクトロニカを繰り広げる、

フランスはリヨンをベースに活動する四人組、ドウデリン。

プロデューサーのマルチ奏者、ダヴィッド・キレジオンは、

ティグラン・ハマシアンの “SHADOW THEATER” にプログラミングで参加し、

マリのパーカッション・グループ、BKOクインテットのデビュー作の

プロデュースを務めたほか、トーゴ人ギタリスト、ピーター・ソロ率いる

ヴォードゥー・ゲームの14年の初作 “APIAFO” と16年の2作目 “KIDAYÓ” で

アルト・サックスを演奏していた、アフロ/カリビアン・サウンドに通じた人物。

名前から察するに、アルメニア系なのかな。ティグランの作品に参加しているし。

そのダヴィッド・キレジオンが、マルチニーク出身の女性シンガー、

オリヴィヤことグウェンドリン・ヴィクトランと、

グアドループ出身のパーカッショニスト/シンガー、ラファエル・フィリヴェルに、

ドラマーのグレゴリー・ブドラを加えて結成したのがドウデリン。

コンテンポラリーなR&B/ヒップ・ポップのセンスで、

ヒップ・ホップのビートに、アフロ/カリビアン由来のリズムを巧みに取り入れながら、

スマートなサウンドでダンサブルに聞かせます。

ヴォードゥー・ゲームのピーター・ソロも、1曲で友情参加していますよ。

グウォ・カで使われる太鼓のカや小物打楽器が生み出す生音のリズムと、

エレクトロ・ビートのミックスぶりが絶妙で、ダヴィッド・キレジオンが演奏する

サックスやキーボード、スティールパンのサンプリングも効果的。

ラスト・トラック ‘On Nou Alé’ の輪唱なんて、親しみやすく出来ているけど、

先祖帰りと未来志向をドッキングさせたアイディアには、知性を感じるなあ。

スムースでメロウなサウンド・メイキングのセンスは、

UKのヌビアン・ツイストに通じますね。

それにしても、セネガルのラスもそうだったけれど、

リヨンに面白いシーンが生まれているのかな。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-02

これまで意識したことがなかったですけれど、

パリでなく、リヨンに注目する必要ありかも。

Dowdelin "LANMOU LANMOU" Underdog UR836772 (2022)

2022-11-07 00:00

コメント(0)

フランス発ノスタルジックなインド洋音楽バンド レ・ピトン・ド・ラ・フルネーズ [西・中央ヨーロッパ]

フランスにこんなバンドがいたなんて!

レユニオン出身のルネ・カデ(ヴォーカル、ギター)を中心に、

フランスの若いミュージシャンたち9人が集まったセガ楽団、

レ・ピトン・ド・ラ・フルネーズであります。

インド洋のクレオール・ダンス歌謡のセガがエレクトリック化した時代の、

60~70年代の曲を歌うとは、な~んて、酔狂な連中なんでしょうか!

こちらのツボを押しまくってくれる選曲に、もう、ナミダがちょちょぎれます。

レユニオンにある火山の名前を、グループ名にするだけありますね。

60~70年代のセガといえば、多くのインディペンデントのレーベルが現地に生まれて、

EPが続々発売された時代ですね。

歌謡セガが、エレクトリック化によって一気にポピュラー化が進んだ時代でもあります。

当時のEPをコンパイルしたコンピレが、ここ数年やたらと出ているんですけれど、

それらのコンピレの選曲が、サイケ/チープ趣味に偏っているのがイケスカなくて、

当ブログで無視し続けていることは、カンのいい読者ならばお気づきのはず。

ところが、このレ・ピトン・ド・ラ・フルネーズの連中は、いいシュミしているんですよ。

クロード・ヴィン・サン、マキシム・ラオープ、フランソワーズ・ギャンベールなどの

レユニオン勢に、ファンファン、ロジェ・クランシーというモーリシャス勢の

セガやマロヤの名曲を取り上げ、原曲のアレンジをほとんどいじることなく、

現代に蘇らせているんですね。

エレクトリック・セガのもっとも美味しいところ、ツボがわかっていて、ご同慶の至り。

せっかくなので、ぼくがカンゲキしたレパートリーをご紹介しておきましょう。

レユニオンの名クルーナー、マキシム・ラオープの‘Madina’ は、

90年のLP“LES MEILLEURS SEGAS DE MAXIME LAOPE” がオリジナル。

92年に出たCD“ILE DE LA RÉUNION” に入っていました。

もう1曲のマロヤの‘Maloya Tantine’ は、タカンバ盤で聴くことができます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-02-15

クロード・ヴィン・サンの名曲‘Maloya’ は、50年代末か60年代初期のころの録音で、

オリジナルはタカンバ盤で聴けるほか、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2009-10-20

時代の下った70年代に、アコーディオンをオルガンに代えて

再演したシングル盤もあります。

このシングルでは、ギター、エレピ、ドラムスをクロードの息子たちが演奏していて、

ボンゴ・ジョーのコンピレに、この再演ヴァージョンが選曲されていました。

でも、お手本にしているのはオリジナル録音のほうで、

アコーディオンをフィーチャーして、歌を男女二人で歌っているところは、

原曲に忠実です。エレクトリック・ギターが、エキゾティックでブルージーな

メロディを強調しているのが、すごく良い感じ。

モーリシャスのファンファンの‘Belina’ は、オコラ盤に収録されていました。

オコラ盤は、アルバム・タイトルの「セガ・ラヴァンヌ」が示すとおり、

平面太鼓ラヴァンヌを叩きながら歌う伝統的なアフロ色の濃いセガですが、

こちらではバンド・アンサンブルで聞かせます。

キャッチーなメロディが、いかにもセガらしいポップな曲で、

ギターのリックがいいフックを作っていますねえ。

オリジナルの ♪ ベリナ ベリナ ♪ を連呼するところがないので、

歌詞を変えているみたい。

レユニオンでマロヤのグループを率いた初の女性歌手、フランソワーズ・ギャンベールが

78年に出した ‘Tantine Zaza’ は、彼女のニックネームにもなった代表曲。

ストラット盤のマロヤ・コンピレに選曲されていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-09-16

フランソワーズのプリティ・ヴォイスが、クールな音色のエレピとあいまって、

ブルージーなマロヤに得も言われぬ味わいを醸し出していたヴァージョンでしたが、

エレピの代わりに、エレクトリック・ギターとアコーディオンが

オリジナルのクールなムードを演出して、女性シンガーの若々しい声が、

フランソワーズの歌のニュアンスをよく模しています。

ちなみにこの曲、フランソワーズが01年に出したソロ作でも再演されています。

レ・ピトン・ド・ラ・フルネーズの演奏には、田舎ふうのいなたい味わいが溢れていて、

ドサ廻りのダンス・バンド的風情にグッときちゃうんですよ。

いまどきこんなノスタルジックなインド洋音楽をやるなんて、

フランス人らしいエスプリだよなあ。

メンバーの名前をみると、カヤンブ、ルーレ、ラヴァンヌ、サティの打楽器奏者が、

ひょっとするとレユニオンもしくはモーリシャスの出身者かもですが、

ほかのメンバーはフランス人のようですね。

女性歌手の一人が、ヴェトナム系の名前なのが気にかかります。

すでに10年の活動歴があり、本作は3作目だということを知りました。

3作ともLPリリースで、CDは限定制作だったみたいですね。

12年の前作CDを入手したら、こちらでもクロード・ヴィン・サン、マキシム・ラオープ、

ジュール・アルランダといったレユニオンの名作曲家たちのセガを取りあげていました。

モーリシャス伝説のチ・フレールの‘Charlie O’ を

70年代エレクトリック・セガふうにカヴァーしたのなんて、痛快そのもの。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2009-10-22

鍵盤、ギターなどのエレクトリック楽器を、オールド・タイミーな音色使いで

ノスタルジックな演出するところなど、脱帽するほかありません。

Les Pythons De La Fournaise "L’ORCHESTRE DU PITON" Catapulte CATACD031 (2021)

Maxime Laope "ILE DE LA RÉUNION" Piros CDP5163 (1992)

Fanfan "ILE MAURICE: SÉGA RAVANNE" Ocora C560137 (1999)

Françoise Guimbert "PANIANDY" no Label CDH-l.oi01 (2001)

Les Pythons De La Fournaise "SLP!" Catapulte no number (2012)

2022-10-18 00:00

コメント(0)

ハーモニカとフェンダー・ローズの饗宴 トゥーツ・シールマンス [西・中央ヨーロッパ]

トゥーツ・シールマンスのハーモニカを初めて聴いたのは、

ポール・サイモンの“STILL CRAZY AFTER ALL THESE YEARS”(75)の

A面最後に収められた‘Night Game’ でした。

この1曲にヤラれて、トゥーツのレコードを集め始めたんだっけなあ。

大好きなアルバムはいろいろあるんですけれど、

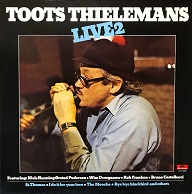

集めたての頃に買った76年の“LIVE 2” が、一番愛着がありますね。

いまだにCD化されてなくて、たいへん遺憾ではありますが。

オランダのポリドールから出たライブ3部作のうちの1枚で、

第1集はイマイチなんだけど、第2集から超絶技巧のベーシスト、

ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセンが入って、

がぜん演奏が引き締まったんでした。

ペデルセンがエレクトリック・ベースを弾いているというのが、

なかなかレアでしたね。

で、このアルバムを気に入っている理由は、トゥーツのプレイは言うに及ばず、

ロブ・フランケンが弾くフェンダー・ローズのサウンドとハーモニカの相性が

絶品だったからです。“LIVE 2” でプレイしたポール・サイモンの

‘I Do It For Your Love’ なんて、オリジナルが霞むほどの名演でした。

そんなハーモニカとフェンダー・ローズの相性の良さは、

ブラジルのマウリシオ・エイニョルンの“ME” でも証明されてましたよね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-04-04

そんなトゥーツとロブ・フランケンのコンビを愛するぼくにとって、

宝物のような発掘音源が出たんですよ!

この二人のコンビで、73年から83年の間に6回にわたって行われたという

セッションを収録した3枚組です。

リイシュー・プロデューサーのフランク・ヨケムセンの解説によれば、

FUMU・セッションズと呼ばれたこのセッションは、ホテルのロビーや空港、

ショッピング・モールで流すためのファンクショナル・ミュージック(実用音楽)、

いわばBGMのレコーディングだったようです。

よく知られたスタンダード曲を、なんの準備やリハーサルもなしにワン・テイクで仕上げ、

2時間でレコーディングを終えるというセッションだったそうです。

いわゆる、ジャズ・ミュージシャンにとっての<お仕事>だったわけなんですが、

これが<やっつけ>どころか、とんでもなく充実した演奏になっているんです。

トゥーツは、このセッションを仕切った若き鍵盤奏者ロブ・フランケンに大きな影響を受け、

このセッションの録音を持ち帰り、ロブのソロだけを集めて研究するほど、

感化されたんだそうです。

そんな逸話も納得できるパフォーマンスで、ファンにはたまらない贈り物です。

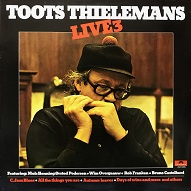

82年と81年のセッションを収録したディスク1はフュージョン、

78年と74年のセッションを収録したディスク2はオーソドックスなジャズ、

73年と82年のセッションを収録したディスク3はジャズ・ロック調の曲で始まり、

クロスオーヴァーなムードがあるなど、それぞれテイストの異なるサウンドながら、

いずれもロブ・フランケンのメロウなローズが要となっていて、

もう、極楽というほかありません。

そういえば思い出したけど、

トゥーツのレコードをいろいろ買い集めてた頃に、トゥーツが初来日したんだっけなあ。

79年7月、単身で日本にやってきて、日比谷公会堂でコンサートをしましたね。

大学3年生だったぼくは、当時付き合っていた彼女を誘って一緒に観に行ったんですけど、

チケットを忘れる大ポカをやらかし、当日券料金を払って入ったんでした(恥)。

あのコンサートでは、山本剛トリオがバックを務めていました。

コンサートのあと、このメンバーでデンオンに録音し、アルバムを1枚出しましたよね。

山本剛が弾いたのがエレピではなかったからか、

ぼくはそれほどコンサートにカンゲキはしなかったですけど、

松任谷正隆が「僕が観たベストライヴ」と、自伝に書いてましたっけ。

(「僕の音楽キャリア全部話します」松任谷正隆 新潮社 2016 25ページ)

この初来日のときには、松岡直也のグループ、ウィシングともセッションをしていて、

トゥーツと松木恒秀の共同名義のアルバム“KALEIDOSCOPE” を残したんですよね。

このアルバムは、ぼくも大好きでした。

話がすいぶん脱線しちゃいましたけど、

この3枚組、ハーモニカばかりでなく、トゥーツお得意の口笛ギターが、

メロウなローズのサウンドにのせて弾かれるトラックもそこかしこにあって、

もう至福というほかありません。

[LP] Toots Thielemans "LIVE 2" Polydor 2441063 (1976)

[LP] Toots Thielemans "LIVE 3" Polydor 2441076 (1978)

Toots Thielemans meets Rob Franken "STUDIO SESSIONS 1973-1983" Nederlands Jazz Archief NJA2201

2022-05-05 00:00

コメント(0)

フランス人ギタリストのアフロ・ポップ ヨアン・ル・フェラン [西・中央ヨーロッパ]

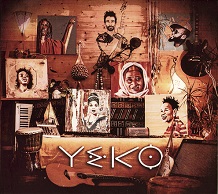

フランス人ギタリスト、ヨアン・ル・フェランによる、マリ・プロジェクトの初作。

冒頭から、ハイラ・アルビーのヴァイタルな歌声が飛び出して来て、

いきなり破顔しちゃいましたよ。

ベンディールのパーカッシヴな打音に、ノイジーなギターが被さって

ハイラ・アルビーが歌い出すと、やがて一弦フィドルのソクが絡み始めて、

ハイラとバック・コーラスが引き継いでいく。

なんなんすか、この出だしのカッコよさ!

まさに、つかみオッケー(死語?)なオープニング。

主役のファンキーなリズム・カッテングが、キレのあるビートをはじき出し、

ホーン・セクションが乱舞するアレンジも、実に鮮やかです。

う~ん、グルーヴィ !!!

18年に亡くなったハイラ・アルビーが歌っていることからもわかるように、

本作は長い時間をかけ、バマコで録音してきたものをまとめたアルバム。

主役のギタリスト、ヨアン・ル・フェランがバマコに連れて行った

ドラムス、ベース、ホーン・セクションのフランス人メンバーと、

マリの歌手やラッパー、音楽家たちとコラボした計6曲が収録されたEPです。

ヨアン・ル・フェランは12年にマリへ旅してから、

この地の音楽に深くコミットをするようなったそうで、

ロキア・トラオレ、ティケン・ジャー・ファコリーとの共演歴もあります。

マリのラッパー、ミルモを迎えた2曲目は、

ジャジーなコード進行がシャレのめしたアフリカン・ヒップ・ホップ。

アクースティック・ギターにタマが絡む生演奏のイントロから、

ヒップ・ホップ・ビートへとスムーズに滑り込み、フックの利いたメロディが、実にニクい。

キャッチーなコーラスといい、ヨアンのソングラティングのクオリティも高いなあ。

短いながら、ヨサンの弾くギター・ソロもキマってるしね。

チェロをフィーチャーして、悠久のサヴァンナをイメージする3曲目は、

サリマタ・ティナ・トラオレの柔らかな歌声が美しいマンデ・バラード。

ソクとンゴニをフィーチャーしたマンデ・ロックの4曲目は、

バンド・アンサンブルに映えるママニ・ケイタの歌声がシャープで、引きつけられます。

ラスト・トラックは、ブルキナ・ファソで活動するコート・ジヴォワール出身の

新進アフロ・ポップ・シンガー、カンディ・ギラを迎えた曲で、ハジケたポップがもうサイコー。

プロダクションが華美にすぎたカンディ・キラの新作より、

このトラックの方が、断然出来がいい。

わずか23分25秒の短さがもどかしく、ぜひフル・アルバムの続編を期待します。

Yohann Le Ferrand "YEKO" Back2Bam Production Y001 (2022)

2022-04-11 00:00

コメント(0)

オリエンタル・サイケ・ジャズの成熟 ブラック・フラワー [西・中央ヨーロッパ]

エチオ・ジャズに触発されたバンドが、世界中から登場するようになって、はや10年。

数あるバンドのなかでも、充実した作品を出し続けているのが、

ベルギーのブラック・フラワーです。

以前、14年のデビュー作を紹介しましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-04-30

記事にしそびれた16年のセカンド作“ARTIFACTS” が、すんごい傑作でした。

エチオピア旋法のメロディをリードするオルガンとアフロビートが合体し、

サイケデリックなエフェクトやダブも入り混じって、

エチオ・ジャズを超越した世界を展開していましたね。

デビュー作の音楽性をさらに深化させた、濃密で、ミスティックなアルバムです。

ブラック・フラワーに感心させられるのは、曲やアレンジにフェイクが皆無なところ。

西洋人がイメージするエキゾティックな着想という次元を、

完全に乗り越えているんですよ。

それこそ、エリントンの「キャラヴァン」とか、

ガレスピーの「ナイト・イン・チュニジア」の通俗・陳腐なオリエント趣味から、

半世紀以上を経て、西洋人もここまで到達したのかという感を強くします。

エチオピア人よりもエチオピアらしいとすら感じることもある彼らの楽曲ですが、

とはいってもやはりエチオピア人ではできないであろう、

他の文化圏の民俗音楽も参照しながら、エチオピア音楽を俯瞰する視点が、

彼らの強みのように思えます。

それが、新作でさらに発揮されていますね。

これまでになく内省的な曲が並んだ新作ですけれど、

タイトルの『マグマ』がいみじくも暗示するかのような、

内にエネルギーをぐっと圧縮させたパワーを感じさせる演奏です。

19年作“FUTURE FLORA” では、楽曲が地味だったのと、

演奏がやや淡白でしたけれど、今作はだいぶ印象が違いますね。

前任のオルガン奏者のサイケデリックなトーンから、

一変したサウンドを生み出しているのは、

新加入のキーボーディスト、カレル・クエレナエール。

浮遊するようなサウンドスケープが、このバンドに新たな景色を与えています。

また今回、初めてヴォーカリストをフィーチャーしたのも白眉ですね。

ラストのワシントを吹く曲は、エチオピアと日本とインドネシアがミックスしたような、

なんとも魔訶不思議なメロディとリズムの曲。

ワシントがスリンのように聞こえるのは、5音音階がなせるわざなんですけれど、

インドネシアのペロッグやサレンドロを参照しているのかも。

そういえば、“ARTIFACTS” では、インドネシアの民俗楽器アンクロンを使っていたっけ。

サックス奏者のナタン・ダムスは、デビュー作以来、

ワシントのほかにバルカンの笛カヴァルも吹いていますけれど、

アルバムを重ねるごとに、ますます独自のオリエンタル・ジャズのサイケ表現を深め、

いまや成熟の域に達しているのを感じます。

Black Flower "ARTIFACTS" Zephyrus SDBANUCD02 (2016)

Black Flower "MAGMA" Zephyrus SDBANUCD22 (2022)

2022-04-09 00:00

コメント(0)

ほとばしる肉声が生み出す熱狂 サン・サルヴァドール [西・中央ヨーロッパ]

「ミュージック・マガジン」2021年ワールド・ミュージック・ベストで8位選出の作品。

昨年5月号で松山晋也さんが紹介されていたのを完全に見逃していて、

遅まきながら聴いてみたんですが、ブッとびました。こりゃあ、すんげえ。

去年のうちに聴いていたら、間違いなくマイ・ベスト・アルバムに入れてたわ、コレ。

オクシタニア男女6人のグループで、グループ名は、彼らが暮らす村の名前。

フランス中央高地コレーズ県チュール近くの村とのことで、

ふた組の兄妹とその幼なじみによって結成されたグループといいます。

この6人が、村に伝わるオック語の伝承歌を、

肉声と打楽器のみで歌い演奏するんですが、これがハンパない。

6人の肉声が交叉するようにエネルギーを放出して、

躍動感たっぷり、トランシーなグルーヴの渦を巻き起こします。

これほど生命感溢れるコーラス・ワークは、めったに聞けるもんじゃありません。

狂騒ともいうべきパワフルな声楽なんですが、野趣溢れるというのとは違い、

冷静に耳を傾けてみれば、洗練されたアレンジによって、

曲を立体的に組み立てているのがわかります。

松山さんの記事によると、当初は民謡をパンク風にやったり、

ブラスを混ぜたりしていたそうなんですが、数年前にサン・サルヴァドールに改名して、

声と打楽器のみのアンサンブルにしたそう。

なるほど、そういう試行錯誤を経ているから、素材は伝統的であっても、

ビートやコーラス・ワークを現代的に響かせることができるんだなあ。

リーダーのガブリエル・デュリフのお父さんは、

地元の伝統音楽を採集してきた音楽学者だそうで、

親子二代の取り組みの成果でもあるんですね。

「伝統音楽の真髄を捉えた欧州現代人の表現の好例」との松山さんの指摘はしかりで、

伝統とモダンの理想的な融合を聴くことのできる見事な作品です。

San Salvador "LA GRANDE FOLIE" Pagans MDC026 (2020)

2022-01-29 00:00

コメント(0)

グエン・レのディスコグラフィから漏れた名作 セリーヌ・ボナシナ [西・中央ヨーロッパ]

マイ・フェバリット・ギタリストのグエン・レの名を付したアルバムを発見。

10年にACTから出ていたバリトン・サックス奏者のソロ作なんですが、

知らなかったなあ、このアルバム。

グエン・レのウェブ・サイトのディスコグラフィーにも

なぜか載っていなかった参加アルバムで、それじゃあ、気付かないよなあ。

フランス、ベルフォール出身のセリーヌ・ボナシナは、

バリトンをメインに、ソプラノやアルトも吹くサックス奏者。

05年に出した自主制作のデビュー盤が評価されて、

ジャズ・フェスティヴァルへ招聘されるようになり、

09年のジャズ・コンペティションで優勝して、翌年のフェスティバル出演と

本作の制作が授与されたんだそうです。

本作の制作にあたって、セリーヌが影響を受けたグエン・レに参加を求めたのだそうで、

ACTで録音することになったのも、グエン・レの推薦だったようです。

バリトンらしい低音域をしっかりと効かせながら、

時にもフラジオも使って、パンチの利いたサウンドを出す一方、

ソロでは高音域もバリバリ吹き、非常に存在感のあるプレイをする人ですね。

スロー曲では、ジェリー・マリガンのような柔らかいトーンでも吹いたり、

多彩なサウンドを持った才能豊かな人です。

べース、ドラムスとのトリオというシンプルな編成で、

複雑なコンポジションを演奏しながら、強力なグルーヴに引っ張っていくのが、

セリーヌのサックスなんだから頼もしいじゃないですか。

彼女のリズム感がスゴイなと思ったら、

なんとセリーヌはレユニオンに7年暮らしていたんだそうで、

レユニオンの音楽と深く触れ合ったとのこと。

それって、マロヤだったんじゃないのかしらん。

そう思わずにはおれない、グルーヴ感の強さに感じ入りました。

しかも、ドラマーはマダガスカル出身なのだから、

インド洋のハチロク・リズムに精通していることは間違いないですよね。

バリトン、アルト、ソプラノを合奏したトラックや、

ハミングをオーヴァーダブしたり、ハーモニー・コーラスをフィーチャーするなど、

多彩なアイディアを施したアレンジも楽しめます。

グエン・レをフィーチャーした3曲では、それぞれ異なるギター・トーンで

弾き分けているところも、聴きどころ。

グエン・レ自身がライナー・ノーツまで書いているのに、

なぜディスコグラフィに載せなかったんでしょうね。単なる書き漏れか。

グエン・レへの興味から聴いたアルバムでしたけれど、

セリーヌ・ボナシナの才能に圧倒された一作、

彼女のほかのアルバムも聴いてみることにします。

Céline Bonacina Trio inviting Nguyên Lê "WAY OF LIFE" ACT 9498-2 (2010)

2022-01-21 00:00

コメント(2)

ヴィブラフォンとバラフォン両刀使いの新人デビュー作 シモン・ムリエ [西・中央ヨーロッパ]

なんだか最近、ヴィブラフォンがきてる?

ヴィブラフォン奏者のリーダー作が目立つように思うんですけれど。

これまでにここでも、ステフォン・ハリスやユハン・スーのアルバムを取り上げてきたし、

巷ではジョエル・ロスが大ブレイク中。

そのジョエル・ロスの新作と一緒に買ってきた、ブルックリンを拠点に活躍する

フランス人ヴィブラフォン奏者シモン・ムリエのデビュー作に、

すっかりハマってしまいました。

おかげでジョエル・ロスの新作の方は、すっかり影が薄くなってしまって、

やっぱりこの人は、ぼく向きじゃないみたいだなあ。

今作も昨年のデビュー作同様、あまりにスムースすぎて、スリルがなさすぎ。

なんだって、こんなにめちゃくちゃ複雑な構成の楽曲や、変拍子使いを、

これほどなめらかに演奏しちゃうのかなあ。ファンは、そこがいいんだろうけど。

というわけで、作曲とアンサンブルの才のジョエル・ロスより、

インプロの魅力に富むシモン・ムリエの方が、ぼく好みになるわけなんですが、

プレイの方もジョエル・ロスとは好対照。

豊かなハーモニーを生み出すジョエル・ロスと違って、

この人はシングル・ノートを中心に、打楽器的なアプローチで演奏する人で、

ハーモニーはピアノに任せています。

もうひとつ、ぼく好みなのは、バラフォンもプレイしているところ。

ヴィブラフォンの演奏とはアプローチを変え、アフリカ音楽をきちんと参照して

バラフォンを多重演奏しているトラックなど、好感が持てます。

バラフォンをマリンバみたいに演奏してしまうジャズ・プレイヤーもいるなかで、

シモンはどこでバラフォンを覚えたんだろう?

この人のサイトをのぞいてみると、フランスでクラシックの打楽器を学び、

その後バークリーで学士号を取り、

セロニアス・モンク・インスティテュート・オヴ・ジャズで修士号を取得とありました。

シモンの打楽器的なアプローチは、クラシックからスタートしてるんですね。

デビュー作は、17年と20年に行われたセッションを中心に収録されていて、

リズム・セクションは両セッション共通、サックスとピアノが交替しています。

シモンはシンセサイザーも演奏し、スペイシーなサウンドを打ち出しながら、

ヴィブラフォンの豊かなパッセージで紡ぐ、メロディックなラインが魅力的です。

ヴィブラフォンを叩きながら、うなり声をあげているところも、

脳内のメロディを変換して演奏する、最近では珍しい、

昔ながらのジャズ気質を持つ人みたいですね。

Simon Moullier "SPIRIT SONG" Outside In Music no number (2020)

2020-12-01 00:00

コメント(0)

カリブで再定義されたマリオン・ブラウン ジョナサン・ジュリオン [西・中央ヨーロッパ]

そういえば、ジョナサン・ジュリオンのアルバムを取り上げていませんでしたね。

ジョナサン・ジュリオンは、フランス、パリの南に位置する

イヴリー=シュル=セーヌで生まれ、グアドループで育った若手ジャズ・ピアニスト。

フランスのジャズ・ピアニスト、ミシェル・ペトルチアーニの影響を受ける一方、

アラン・ジャン=マリーやマリオ・カノンジュといったビギン・ジャズのピアニストから

多くを学んだというジョナサン。高校時代にドラムスのアルノー・ドルメンと出会って、

フランシス・フォートライと初のトリオを結成したといいます。

アルノー・ドルメンのデビュー作には、グウォ・カの影響は聴き取れませんでしたけれど、

ジョナサン・ジュリオンの本作ではカ(大太鼓)奏者が参加して、

グウォ・カのさまざまなリズムを押し出し、

アルノーもグウォ・カのリズムをトレースしたドラミングを聞かせています。

本作がユニークなのは、マリオン・ブラウンの曲集ということで、

85年生まれという若いジョナサンが、どうやってマリオン・ブラウンと出会ったのか、

興味がわきますねえ。だいたいピアニストで、マリオン・ブラウンの楽曲に

挑戦した人なんて、これまでいたっけか?

マリオン・ブラウンは、フリーや前衛というラベリングのせいで、

実像とは少しずれた評価をされてきた人と、ぼくは受け止めているんですけれど、

カリブ由来のリズムでマリオン・ブラウンを捉え直そうという視点は、

多角化した現代のジャズらしいフレッシュさを感じて、とても共感できます。

その試みは見事に成功していて、

オープニングの74年の‘Sweet Earth Flying’ では、

オリジナルにはなかったポリリズムの実験が繰り広げられています。

66年の代表曲‘Capricorn Moon’ を取り上げてくれたのも、嬉しいなあ。

マリオンらしいおおらかな曲で、当時これがどうしてフリー・ジャズ呼ばわりされたのか、

本当に理解に苦しむんですけど、カリブの陽性のリズムと相性バッチリですね。

ベースにはマルチニークの名手ミシェル・アリボが参加しているほか、

シャープに切り込むアルト・サックスにも引き込まれました。

(クレジットにはテナーとあるけど、これはどう聞いたって、アルトでしょ)

ジョウィー・オミシルというこの人、ハイチ系カナダ人だそうです。

アフロ・カリビアンのリズム・アプローチで、マリオン・ブラウンを甦らせた傑作です。

Jonathan Jurion "LE TEMPS FOU: THE MUSIC OF MARION BROWN" Komos KOS006CD (2019)

2020-07-28 00:00

コメント(2)

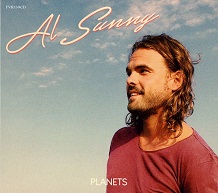

フランスの若者が再現するシティ・ポップ アル・サニー [西・中央ヨーロッパ]

イントロのギターに、胸がキュンと鳴り、

ハタチの頃にタイム・スリップするような眩暈をおぼえました。

「フランスのネッド・ドヒニー」とはよくぞ言ったものです。

70年代後半、ウェスト・コースト産AORを徹底的に下敷きにしたサウンド。

マイケル・マクドナルドが加入したドゥービー・ブラザーズやボズ・スキャッグスが

街のいたるところで流されていた、典型的「なんとなくクリスタル」時代のBGM。

世界的なAORブームもここまでくりゃホンモノというか、

ジャケットのヴィジュアルなんて、とてもフランス人とは思えませんねえ。

日本先行で出たCDを試聴して、思わず苦笑してしまいましたが、

本国フランスでもCDリリースされたというので、それではと買ってみました。

あの当時のサウンドをてらいもなく再現しているのには、

当時の若者世代には、なんだかくすぐったい気にさせられます。

あの当時と今とでは、時代の雰囲気が180度も違うのを思えば、

自分の息子のような世代の若者が、

あの時代の音楽をリヴァイヴァルさせていることに、複雑な気分にならざるを得ません。

だって、今の20代にこんな音楽をエンジョイする環境なんて、ぜんぜんないじゃない。

車を持ってなけりゃ、デートでドライヴもできないし、

そもそも恋愛にだって、あんまりコミットしてなさそうだし。

なんだか現実味がなくて、いったい誰がどういう気分で聞いてるのか不思議ですけど、

初老のオヤジを喜ばせるサウンドであることは間違いありません(それでいいのか?)。

全編英語詞。フランス人であることをまったく意識させず、

レイト・セヴンティーズまんまの、メロウでブリージンなサウンドを繰り広げます。

プログラミングはいっさい使わず、

本人のギター、鍵盤、ベース、ドラムス、女性コーラスによる生演奏。

ソリーナの響きがあまりに懐かしくって、身がよじれました。

クロスオーヴァー時代を象徴したヴィンテージ楽器が、いまも活躍できるとは。

スキャット入りのインスト・ナンバーでは、フリー・ソウルな感性も嗅ぎ取れ、

なるほど、このテのリヴァイヴァルは、今も脈々と続いているワケねとナットクしました。

Al Sunny "PLANETS" Favorite Recordings FVR159CD (2019)

2020-01-26 00:00

コメント(2)

円熟の頂点に立つワールド・ジャズ・ギタリスト グエン・レ [西・中央ヨーロッパ]

今年もまたトゥン・ズオンとグエン・レのアルバムを聴く季節がやってきました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-04-12

個人的な冬の定盤は、いろいろありますけれど、

これは比較的最近になって仲間入りしたアルバム。

トゥン・ズォンのミュージカル調の歌い上げるヴォーカルに

最初は抵抗もあったんですけれど、今ではすっかり慣れて、

そのドラマティックなヴォーカル表現を楽しめるようになりました。

このアルバムを聴いたのは、アルバム名義にギタリストのグエン・レの名があったからで、

トゥン・ズオンはこのアルバムで初めて知りました。

グエン・レと共同名義になっているとおり、このアルバムの聴きどころは、

グエン・レがクリエイトしたハイブリットなサウンド・プロダクションで、

もちろんグエン・レのギターも、冴えたソロを随所で聞かせています。

これを聴き返していて、そういえばグエン・レの新作を聴き逃していたのを思い出し、

今年2月に出た“STREAMS” をジャズCDショップで買ってきました。

レーベルは、いつものドイツのACT。92年にACTが設立されて、

最初に独占契約を結んだアーティストが、グエン・レだったんですよ。知ってました?

本作は、クラシック畑の打楽器奏者としても活躍する

ヴィブラフォン奏者のイリヤ・アマールに、カナダ人ベーシストのクリス・ジェニングス、

アメリカ人ドラマーのジョン・ハッドフィールドとのカルテット。

9曲中7曲がグエン・レのオリジナルなんですけど、曲がすごくいいですね。

複雑な構成の曲が多いんですけれど、

メロディがちゃんとあって、アブストラクトにならない。

グエン・レのルーツであるヴェトナムらしい感性が、メロディに生かされています。

コンテンポラリー・ジャズのフォーマットを取っていますけれど、

イリヤ・アマールがヴェトナムの竹琴トルンを弾いている曲もあって、

ワールド・ジャズ的な響きを伴っているところは、グエン・レの作品らしいですね。

そしてなんといってもグエン・レの最大の魅力は、

きちっと構築された緻密なソロをとるところ。

探し弾き的なリックは、この人から絶対出てきませんね。そこがいいんだなあ。

かつてジミ・エンドリックスのトリビュート・アルバムを出したこともあるように、

ギンギンのロック・ギター・サウンドと、テクニカル・フュージョン的なフレーズを繰り出す

グエン・レの個性が円熟味を増したことを実感させる、充実の新作です。

Nguyên Lê Quartet "STREAMS" ACT 9876-2 (2019)

2019-12-29 00:00

コメント(0)

モンペリエから登場したエチオ・バンド エチオダ [西・中央ヨーロッパ]

エチオピアで研究活動をされている映像人類学者の川瀬慈さんから教わった1枚。

エチオダは南フランスのモンペリエのバンドで、エチオピア音楽をベースに、

アフロビート、ファンク、レゲエをミックスした音楽をやっているといいます。

3年前にアルバムを出したようなんですけれど、日本未入荷。

早速オーダーしてみました。

う~ん、さすが川瀬さんが推薦するだけのことはある、本格派のバンドですね。

重心の低いリズム・セクションに、サックス、トロンボーン、トランペットの3管が織り成す

サウンドは、まさしくエチオピア音楽黄金時代の70年代サウンド。

冒頭の‘Ambassel Groove’ からしてエチオ色充満で、

曲名のとおりアンバセルの旋法を使った曲となっています。

2曲目の‘(Satie a dit ça) Beba’ はアンチホイェの旋法でレゲエにアレンジしていて、

大半の曲を作曲している鍵盤奏者のオリジナルは、見事にエチオ・マナー。

アフロビートは‘Respecto’ で1曲やっています。

多重録音したサックスをレイヤーした短いインタールードのような‘Echi’ は、

雄大なエチオピアの平原をたゆたうようなメロディが

映像的なサウンドを生み出していて、心に響きます。

こういうアイディアがフェレンジから出てくるっていうのも、スゴイな。

ギタリストがスペイシーなサウンドを作るタイトル曲も面白く、

後半になるほど、エレクトロなサウンドも加味されて聴き応えが増します。

次作はこうした実験的なサウンドを、もっと反映してみてもいいかも。

フランス発のエチオ・ポップ・バンドとしては、アカレ・フーベに続く注目株ですね。

Ethioda "TEZET RESET" no label no number (2016)

2019-06-20 00:00

コメント(0)

エネルギーを再注入したグナーワ大学 アジズ・サハマウイ&ユニヴァーシティ・オヴ・グナーワ [西・中央ヨーロッパ]

パリのマグレブ・ミクスチャー楽団、

オルケストル・ナシオナル・ド・バルベスの中心メンバーだった

アジズ・サハマウイのソロ・プロジェクト、「グナーワ大学」の新作が届きました。

11年のデビュー作で音楽監督を務めたマルタン・メソニエが、

プロデューサーに復帰したんですね。

アジズ・サハマウイ自身がプロデュースした、

14年の前作“MAZAL” は不満の残る内容だったので、

新作は図らずもマルタンの力量を示すこととなりました。

まずぐっと良くなったのが、ヴォーカル・ワーク。

前作はアジズのリード・ヴォーカルとバック・コーラスがくっきりと分かれていたのが、

今回はコーラス・ワークに自由度が増して、

アジズのヴォーカルに個々のメンバーが絡む場面が多くなりました。

アンサンブルもぐっと立体的になって、

個々の楽器がくっきりと浮かび上がるようになっています。

前作は、洗練されたアンサンブルが良くも悪くもフュージョン的で、エネルギー不足。

それに比べたら、今回は躍動感が出て、見違えましたね。

グナーワ大学のメンバーにも変動があり、ドラムスが新たに加わったのと、

トーゴ人ギタリストのアメン・ヴィアナが加わり、

セネガル人ギタリスト、エルヴェ・サンブとのツイン・ギター体制になりました。

アンジェリク・キジョの新作でも活躍していたアメン・ヴィアナ、

がぜん注目度が上がりましたね。

1曲目の切り込んでくるギター・ソロは、アメンじゃないかな。

グループ名はグナーワ大学ながら、セネガル人メンバーが多いせいか、

マグレブよりも西アフリカ色の強いサウンドを聞かせていた彼らですけれど、

ラスト・トラックは、グナーワの長尺のトラックで締めくくっています。

反復フレーズを繰り返すなかに、起伏を作りつつ、グルーヴを生み出したのは、

予定調和なフュージョン演奏に終わらせない、マルタンの手腕でしょう。

ザヴィヌル・シンジケートの卒業生を中心に編成されたグナーワ大学は、

ジャズ/フュージョン出身のミュージシャンで固められているせいで、

ともするとソツない演奏になりがち。前作から今作の変化を聞くと、

マルタンのようなプロデューサーの存在は、このグループに欠かせないといえますね。

ところで、ずっと気になっているんですけれど、

アジズはグナーワのシンボリックな楽器ゲンブリを弾いているにもかかわらず、

ジャケットでは、いつもンゴニを携えているのは、なぜなんでしょう。

Aziz Sahmaoui & University of Gnawa "POETIC TRANCE" Blue Line Productions BLO029 (2019)

2019-05-09 00:00

コメント(2)