デビュー作から半世紀 オーリアンズ [北アメリカ]

おぉ、オーリアンズのファーストが、

ゲートフォールドのオリジナル仕様で紙ジャケCD化されましたか!

韓国のビッグ・ピンクのお仕事、嬉しいですねえ。

このレコードを買ったのは高校1年の時。

当時夢中だったリトル・フィートに通じるバンドとして、受け止めていました。

リトル・フィート以上にギター・バンドとしての性格が前面に出ていて、

ジョン・ホールとラリー・ホッペンのツイン・ギターの軽快な絡みが呼びものでした。

40年ぶりくらいに聴いたけれど、このみずみずしさ、変わらないねえ。

2台のストラトキャスターが生み出すカリッとしたサウンドがたまりません。

ソウルやファンクの影響を強く受けていて、

ニュー・オーリンズ・ファンクの要素がうかがえるところにも惹かれたんだな。

まるでスライ&ザ・ファミリー・ストーンみたいな曲(‘Tongue-Tied’)もあったし。

マッスル・ショールズ・スタジオの

バリー・ベケットとロジャー・ホーキンスがプロデュースしたからか、

スワンプぽいニュアンスがあるところも、本作の魅力でした。

メンバー4人全員が歌えるところもこのバンドの強みで、

のちに ‘Dance With Me’ で名を上げるキャッチーなハーモニー・コーラスも、

このデビュー作から発揮されていましたね。

ドゥービーぽくなってしまった ‘Dance With Me’ 以降のオーリアンズより、

ぼくはこのデビュー作当時のバンド・サウンドが好きなんですけれども。

ジョン・ホールはのちにスティールドラム・ギターと称して、

ギターでスティールドラムの音色を出すテクニックを生み出しますが、

このデビュー作では本物のスティールドラムを叩いているところも聴きどころ。

‘If’ でそれが聞けるんですけれど、リズム・アレンジがレゲエで、

ロック・ミュージシャンがレゲエを取り上げた例としては早い方でしたよね。

‘It All Comes Back Again’ でもカリビアンなムードが聴き取れて、

当時のタジ・マハールのカリブ志向とも共振するのを感じたなあ。

R&Bニュアンスたっぷりのグルーヴと

ツイン・ギターのリズム・プロダクション、

スウィートなハーモニー・コーラスとキャッチーなソングライティング、

これほどの魅力が詰まったデビュー作がセールス失敗に終わったというのは、

ABCというレコード会社がいかにボンクラだったかの証明ですね。

Orleans "ORLEANS" Big Pink 867 (1973)

2024-04-10 00:00

コメント(0)

オールド・タイム・ソウル制作の舞台裏 ダン・ペン/ボビー・ピューリファイ [北アメリカ]

昨年のレコード・ストア・デイで限定発売されていたというレコードがCD化。

レコード・ストア・デイはぼくの関心外なので、

こんなレコードが出ていたとはちっとも知りませんでしたが、

こりゃあ、ダン・ペン・ファンにはたまらない贈り物ですね。

ダン・ペンが曲提供してプロデュースした、

サザン・ソウル・シンガー、ボビー・ピューリファイの05年復帰作

“BETTER TO HAVE IT” のダン・ペンのデモ音源10曲と、

ボビー・ピューリファイによる同じ完パケを並べた企画作。

ダン・ペンのデモ音源の素晴らしさは、

60年代のフェイム・レコーディングですでに証明済みですよね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-12-09

ダン・ペン名義で出るのもナットクの企画です。

ボビー・ピューリファイの復帰作は、スプーナー・オールダム、カーソン・ウィットセット、

レジー・ヤング、ジミー・ジョンソン、デイヴィッド・フッド、ウェイン・ジャクソンという

そうそうたるメンバーを揃えて、ナッシュヴィルでレコーディングされたものでした。

このアルバムを制作したのは、ダン・ペンがソロモン・バークの02年の復帰作

“DON'T GIVE UP ON ME” のタイトル曲を書いて、

大きな手ごたえを得たのがきっかけとなったそうです。

グラミー賞を獲得する高い評価を得て自信を深めたダンは、

次なるホンモノのソウル・シンガーに自分の作品を歌ってもらいたいと、

曲作りとともに候補のシンガーを探し始めたのだそうです。

そうして巡り合ったのが、60~70年代のサザン・ソウル黄金期に活躍するも、

過小評価に甘んじていたボビー・ピューリファイ(本名ベン・ムーア)だったんですね。

R&B歌手ボビー・ピューリファイとゴスペル歌手ベン・ムーアの双方で活動するも、

緑内障のために94年から視力を失い始め、その4年後には失明して

絶望の淵に立たされ、当時サーキットから離れていたといいます。

その後レイ・チャールズに励まされ、再起を考えたところにダンと巡り合ったのでした。

ボビー・ピューリファイとダンとは、不思議な因縁がありました。

かつてのソウル・デュオ、ジェイムズ&ボビー・ピューリファイの66年のヒット曲

‘I'm Your Puppet’ は、ご存じダン・ペンとスプーナー・オールダムの作。

これを歌った初代ボビー・ピューリファイ(本名ロバート・リー・ディッキー)が

71年に健康上の理由で音楽活動を引退して、後任のボビー・ピューリファイを

ベン・ムーアが引き受け、第二期ジェイムズ&ボビー・ピューリファイで活動したのです。

この新生ジェイムズ&ボビー・ピューリファイでも ‘I'm Your Puppet’ を再録音し、

76年にイギリスで全英12位となるヒットとなったのですね。

ボビー・ピューリファイの慈愛に満ちた温かな歌声に、

サザン・ソウルのスピリットが詰まった名作でしたけれど、

カーソン・ウィットセットとバッキー・リンゼイを伴奏に歌うダンのデモ音源に、

あらためて名作曲家だなあと感じ入ります。

Dan Penn "THE INSIDE TRACK OF BOBBY PURIFY" The Last Music Co. LMCD231

Bobby Purify "BETTER TO HAVE IT" Proper PRPACD001 (2005)

2024-02-26 00:00

コメント(0)

タイムレスなR&B グレン・ジョーンズ [北アメリカ]

ひさしぶりに棚から引っ張り出して、聴き惚れちゃった。

これは、やっぱり傑作だわ。四半世紀経っても変わらぬみずみずしさ。

タイムレスな作品だということの証明ですね。

グレン・ジョーンズ。58年フロリダ生まれ。

4歳から教会で歌うゴスペル育ちで、8歳で初レコーディング。

14歳でゴスペル・グループ、ザ・モジュレーションズを結成して全米ツアーし、

80年になってソウルに転向、83年にソロ・デビューした「歌えるシンガー」です。

奇しくもぼくと同い年で、これはグレンが40歳の時の作品。

RCA~ジャイヴ~アトランティックと渡り歩いた彼のキャリアからすると、

メジャーではなかなか決定打を出せず、

マイナー落ちしてからの作品ということになるんだけど、これが彼の最高傑作。

歌のうまさ、実力は超一流なのに、

メジャー時代のアルバムはいまひとつアピールするところが弱くて、

代表作がなかなか作れない人でした。

80年代当時、こういう「歌えるシンガー」はグレン・ジョーンズばかりでなく、

フレディー・ジャクソンも同じポジションにいた人でしょう。

98年になって、インディからひっそりと出されたこのアルバムは、

気迫のあるジャケットのポーズからして、名作の予感がありました。

しかも、このタイトル。期待にたがわぬ出来で、

ついにグレン・ジョーンズがやった!と嬉しさひとしおでした。

楽曲とプロダクションが見事にかみ合って、

ついにこの人の実力に見合った作品が完成したんですね。

さらにこのアルバムに輝きを増したのが、ボーナス・トラックとして収録された、

ニュー・ヨークKISS-FMのオン・エア・ライブ。

過去のヒット曲5曲を再演しているんですが、これがもう素晴らしい出来。

これ聴いて、もう過去作持ってなくてもいいやと、全部処分しちゃったんだよな。

90年代ならではのアンプラグド・ライヴが、

80年代のオリジナルのプロダクションを完全に凌いでいるんですよ。

楽曲の魅力があらためて引き出されているばかりか、

グレンの歌いっぷりもまっことソウルフルで、感激しました。

バックもすごくいいんだ。ポール・ジャクソン・ジュニアのアクースティック・ギターが、

これぞ歌伴のお手本といった職人芸のプレイで、ウナらされます。

スタジオのDJ二人(なんとアシュフォード&シンプソン!)の感極まったMCや、

リスナーの声もヴィヴィッドで、数多くのボーナス・トラックが蛇足に終わるなか、

こんな贅沢なボーナス・トラックは後にも先にもないですよ。

プロデュースはロス・ヴァネリ。かのジノ・ヴァレリの弟で、

アース・ウィンド&ファイア、デニス・ウィリアムズ、ジェフリー・オズボーンなど、

数多くのアーティストを仕事をしてきた作編曲家兼プロデューサーです。

グレンは4年後にピークへレーベル移籍してアルバムを出しましたが、

プロデューサー陣をがらりと変えた “FEELS GOOD” は、本作の出来に及ばず。

本作の成功は、ロス・ヴァネリの力が大きかったんじゃないかな。

Glenn Jones "IT’S TIME" SAR SAR1001-2 (1998)

2024-02-24 00:00

コメント(0)

ニュー・ボトル・オールド・ワイン ニュー・マサダ・カルテット [北アメリカ]

ジョン・ゾーンくらい、ジャズというジャンルを飛び越えて

多角的な音楽性を発揮する音楽家もいないですよね。

ジョンが日本で活動していた80年代には、ライヴに通ったこともあるんだけど、

CDとなると自分でも意外なほど持っていないんだよなあ。

特にコブラなんて、CDで聴いたって面白くないから、ライヴを観に行ってたんだし。

コブラは聴くものじゃなくて、観るもんだって。もっと言えば、参加するものか。

大友良英がMCを務めるNHK-FMの「ジャズ・トゥナイト」で昨年11月、

ジョン・ゾーン特集をやるというので、

自分の知らないレコードがいっぱい聴けるかと期待したら、

意外にもよく知ってるレコードばかりかかったのでした。

ジョンのレコードは大量で、ごく一部をつまみ食いしてるにすぎないんだけど、

大友と趣味が一致してるのかも。

聞いたことがなかったのは、のっけにかかったニュー・マサダ・カルテット。

これがいきなりカッコイイ!

かつてのマサダから、トランペットをギターに変えて新たに始動した

ニュー・マサダ・カルテットは、第1作を聴いてガッカリしてただけに、

2作目となる新作のカッコよさは意外でした。

ニュー・マサダ・カルテットの第1作にがっくりきたのは、

クレズマーとオーネット・コールマンというコンセプトがすっかり消えていた点。

これじゃマサダじゃないじゃんねえ。

これに落胆して2作目をスルーしちゃったんだけど、マサダという看板を外して聴けば、

ジュリアン・ラージとジョン・ゾーンという組み合わせは刺激的で、スリル満点。

2管だったマサダから1管となり、ジョンと音域の違うギターが参加することで

ハーモニーが豊かとなって、バックの厚みが増しましたね。

それが如実に表れているのが、マサダおなじみのナンバー、

‘Idalah-Abal’ や ‘Abidan’。

‘Idalah-Abal’ は94年のマサダ第1作目 “ALEF”、

‘Abidan’ は95年のマサダ第3作目 “GIMEL” 初出の曲で、

その後に何度も演奏されていますけれど、

ジュリアン・ラージの存在感が大きくて、サウンドに広がりが出ました。

ジョン・ゾーンの雄叫びの鋭さは衰えていなし、瞬発力も切れ味もある。

ソロが短くなったのは、初期のマサダに戻ったかなという印象があって、

全体には落ち着いた印象かな。もちろん暴れてるところは暴れてるんだけど。

ドラマーがジョーイ・バロンからケニー・ウールセンに交代して、

しなやかなノリとなり、疾走一辺倒となる場面はなくなりました。

やはりジュリアン・ラージを起用したジョンの慧眼が、さすがですね。

マサダでヘブライ旋法をハーモロディックにやって、

調性から離れようとしていたのが、ギターが和声へと還元して、

マサダをまた別次元に連れて行こうとしているじゃないですか。

マサダのブランド名を引き継ぐも、中身は別物というチャレンジングな姿勢に、

まだまだ円熟などと言わせない、ジョンの気概を感じます。

最後に蛇足のボヤキ。

ラジオを聴き終えてソッコー注文したものの、郵便事故でアメリカから届かず、

もう一度送り直してもらって、届くまで二か月半もかかってしまいました。

ラジオで盛り上がった気分もすっかり鮮度が落ちてしまって、ガックリでした。

John Zorn "NEW MASADA QUARTET VOL.2" Tzadik TZ8396 (2023)

2024-02-12 00:00

コメント(0)

ライヴはジャズ・ファンク100% マーカス・ミラー [北アメリカ]

マーカス・ミラーはスタジオ録音よりライヴの方がいい。

それを実感したのが、四半世紀以上前に買ったブートレグでした。

渋谷HMVの試聴機でぶっとんで買ったのをよく覚えています。

当時のマーカス・ミラーの新作 “TALES”(95) が力作なことは

十分理解しつつも、作品としてあまりにもきっちりとプロデュースされすぎていて、

キモチが入り込めなかったんですよね。

ちょうどその直後に出たブートレグ・ライヴに、

そうそう、こういうのが聴きたかったんだよと、快哉を叫んだのでした。

“TALES” は、レスター・ヤング、ビリー・ホリデイ、チャーリー・パーカー、

デューク・エリントン、マイルズ・デイヴィスの生声をサンプリングして、

マーカス・ミラーのブルース/ジャズ観を示してみせた力作。

作品としての完成度の高さは、ルーサー・ヴァンドロスや

デイヴィッド・サンボーンの作品をプロデュースしてきた

マーカスの手腕が十分発揮されたものでした。

思えばマーカスは、再復帰後のマイルズ・デイヴィスにフックアップされただけでなく、

マイルズのアルバムをプロデュースするまでになった人ですからね。

プロデューサーとして磨きがかかった時代でもあったといえますが、

作品主義に傾いたプロデュース・ワークは、スポンティニアスな

ジャズ/フュージョンの魅力を損なっていたことも否めませんでした。

ブートレグ・ライヴは、88年アメリカとだけクレジットされていましたが、

同メンバーによるさらに強力なライヴ盤が出たんですね

(例のいかがわしいキプロス盤レーベルですが)。

“TALES” のリリースに合わせて96年に来日した時のライヴで、

ブルーノート大阪でのステージが丸ごと、2枚のディスクに収められています。

96年の来日ツアーが充実していたことは、

東京・大阪・福岡のブルーノートでのライヴに、

モントルーとカリフォルニアのライブを加えて編集された

“LIVE & MORE” が97年に出されたとおり。

大阪でのライヴは “LIVE & MORE” に3曲収録されましたが、

当夜の全曲を楽しめるこの2枚組はまたとないものです。

メンバーは件のブートレグと同じ、ケニー・ギャレット(as)、マイケル・スチュワート(tp)、

プージー・ベル(ds)、バーナード・ライト(key)に、

モーリス・プレジャー(key)がデイヴ・デローンと交代して

ハイラム・ブロック(g)とレイラ・ハサウェイ(vo)が加わった強力な布陣。

ハイライトはやはり、レイラ・ハサウェイのヴォーカルをフィーチャーした

‘People Make The World Go Round’ ですね。

“LIVE & MORE” では9分に短縮されていましたが、

こちらではノー・カット14分半に及ぶ大熱演を堪能することができます。

ジャム・セッション風なパフォーマンスを冗長に思う人があるかもだけど、

ライヴらしいこういうラフさが、ぼくは好き。

スタイリスティックスが歌ったこの曲、

なぜかジャズ・ミュージシャンがよく取り上げますが、

レゲトンにアレンジしてみせたのは秀逸でした。

そしてケニー・ギャレットがぶち切れた咆哮を繰り返す、

ラストの ‘Come Together’ がスゴイ。

大団円のエンディングのあと、マーカスがバス・クラリネットに持ち替え、

ケニーのアルト・サックスとマイケルのトランペットの3人で

ディキシーランド・ジャズをやらかして、二度目のエンディングへ。

この演出には、会場も大盛り上がり。

いや~、いいライヴだったぁと、上気した顔で会場を出る

観客たちの様子が目に浮かぶアルバムです。

Marcus Miller "LIVE" no label MK42536

Marcus Miller "TALES" PRA 60501-2 (1995)

Marcus Miller "OSAKA, JAPAN 1996" Hi Hat HH2CD3249

2024-02-10 00:00

コメント(0)

たまにはハード・バップも フレディー・ハバード [北アメリカ]

別に昔を懐かしんでいるわけじゃないんだけど、

アート・ファーマー、ヒノテルと続いて、トランペット繋がりで

フレディー・ハバードにまで手を伸ばしたら、これまたハマっちゃいました。

これはめちゃくちゃ久しぶり。いったい何十年ぶりだ?

ハード・バップなんて、まったく聴かなくなっちゃってたからねえ。

フレディ・ハバードの61年録音ブルー・ノート盤。

ハバード23歳の時の録音です。

う~ん、ハバードの若い時って、やっぱ格別だなあ。

ハバードのアルバムでは、このブルー・ノート盤が一番好きかも。

まず曲がいいんだよね。つまんないブルース・ナンバーがないし。

昔のブルー・ノート盤でイヤだったのが、

スタジオでパパッと即興で作ったふうの

やっつけなブルース・ナンバーが入ってたりすること。

なんでもアルフレッド・ライオンが、

1曲はブルースを録音するように指示していたらしんだけど、

ジャズ・ミュージシャンならブルース曲なんてすぐ作れちゃうから、

こんなリクエストしちゃあ、ダメだよなあ。

事前にちゃんと作曲したブルースと、

その場でテキトーに作ったブルースとじゃあ、仕上がりは別物になるよねえ。

「ブルース入れろ」じゃなくて、「ビバップ入れろ」と

ぼくがプロデューサーなら指示するところだけど、

本作にはハバード作曲のゴキゲンなビバップ・ナンバーが入っているんです。

チャーリー・パーカーにオマージュを捧げたと思われる曲名の ‘Birdlike’。

まさしくパーカーのビパップをなぞらえたテーマがカッコいい。

ハバードのスピード感とタイム感の素晴らしさが、いかんなく発揮されています。

フレージングにはアイデイアがほとばしり、

ひらめきのあるプレイにもホレボレするばかりですよ。

一方、バラードの ‘Weaver Of Dreams’ では、

23歳とは思えぬ成熟した貫禄のあるプレイを聞かせていて、

その深みのある美しいトーンにも、ウナらされます。

そういえば 、ラストの ‘Crisis’ を Us3 がサンプリングした

トラックがあったよなあ。 ‘Just Another Brother’ だっけ。

本作は、マッコイ・タイナー、アート・テイラー、エルヴィン・ジョーンズという

当時のマッコイのレギュラー・トリオに、ウェイン・ショーターのテナーと

バーナード・マッキーニーのユーフォニウムとの3管編成。

エルヴィンのどっしりとした安定感たっぷりなバックビートと、

シンバル・レガートで絶妙に表情をつけていくところも、

昔さんざん味わったとはいえ、何十年ぶりに聴いても、やっぱ快感ですね。

Freddie Hubbard "READY FOR FREDDIE" Blue Note CDP7243-8-32094-22 (1962)

2024-02-08 00:00

コメント(0)

ヴェテランがクロスオーヴァーを始めた77年 アート・ファーマー [北アメリカ]

ふと思い出して聴き返したらハマってしまい、ここ最近ヘヴィロテになってる

アート・ファーマーの77年CTI盤 “CRAWL SPACE”。

アート・ファーマーがフリューゲルホーンに専念して、

バラードのお手本のような優美にして極上なアルバム2作を、

イースト・ウィンドから出した直後だっただけに、

本作のがらりと変わったクロスオーヴァー・サウンドには、驚かされました。

日本が制作したイースト・ウィンドの2作、

特に76年に出た『イエスタデイズ・ソウツ』には、シビれましたねえ。

これぞジャズにおけるバラード表現の最高峰。

トランペットからフリューゲルホーンに持ち替えた時期のアートの作品で、

この楽器の代表作にも数えられると思います。

その続編として翌77年に出た『おもいでの夏』からまもなく

輸入盤店に並んだのが、 “CRAWL SPACE” でした。

あれはたしか大学1年の夏休みだったよなあ。

ぼくのなかで『おもいでの夏』の印象が薄いのは、

直後に聴いた “CRAWL SPACE” の衝撃がデカすぎたからでしょう。

ジャズのヴェテランもクロスオーヴァーを手がけるようになったのが、

ちょうどこの77年が境で、アート・ファーマーはその先駆けでした。

メンバーは、デイヴ・グルーシン(key)、エリック・ゲイル(g)、スティ-ヴ・ガッド(ds)、

ウィル・リー、ジョージ・ムラーツ(b)、ジェレミー・スタイグ(f)という最高のメンバー。

ジョージ・ムラーツは1曲のみの参加で、コントラバスを弾いてます。

クレジットにはありませんが、

このレコーディングの采配をふるったのはデイヴ・グルーシンで間違いないでしょう。

ちょうどこの前年にグルーシンの後押しで、

リー・リトナーやアール・クルーが相次いでデビュー作を出しましたが、

それらの作品とこのアルバムがだいぶ違った趣なのは、レーベルがCTIだからです。

他のCTI作品同様、ニュー・ジャージーのイングルウッド・クリフスにあった

ヴァン・ゲルダー・スタジオでレコーディングされていて、

エンジニアはもちろんルディ・ヴァン・ゲルダー。

グルーシン相棒のエンジニア、

フィル・シェアーやラリー・ローゼンの音作りとはまったく違って、

奥行きのあるレコーディング・ブースの鳴りが、

まさにヴァン・ゲルダー・サウンドになっているんです。

一番それを印象付けられるのが、ウィル・リーのベースで、

これほどファットなベース・サウンドは、当時ウィルが参加していた

ブレッカー・ブラザーズ・バンドでも聞けませんでした。

山下達郎の「Windy Lady」のワイルドなミックスと双璧かな。

ぼくが愛するレコードは、たいてい世間では相手にされていないので、

本作もジャズ名盤ガイドなんかには、決して載らない作品。

CDも日本盤はあるけど、本国アメリカでは出てないし。

ぼくにとってカッコいいアート・ファーマーといったら、ぜったいコレなんだけどね。

[LP] Art Farmer "CRAWL SPACE" CTI CTI7073 (1977)

Art Farmer 「YESTERDAY'S THOUGHTS」 イーストウィンド UCCJ4017 (1976)

2024-02-04 00:00

コメント(0)

褐色のカナリア ジョニー・アダムス [北アメリカ]

ジョニー・アダムスのスリーS・インターナショナル盤は、生涯のソウル愛聴盤。

ソウル聴き始めの高校生の時に出会った、かけがえのないレコードです。

あまりにもこのレコードが好きすぎて、

80年代にラウンダーから出た諸作は、どれもなじめなかったなあ。

ジョニー・アダムスがスリーS盤で聞かせた豊潤な歌の味わいは、

ニュー・オーリンズという土地が生み出した天性を、いかんなく発揮していましたね。

とりわけカントリー・バラードの ‘Release Me’ ‘Reconsider Me’ の2曲を、

サザン・フィールたっぷりのゴスペル感覚で新たな命を吹き込ませたのは、

ジョニー・アダムス最高の仕事でした。

ジャケットがまたカッコよくて、独身の頃部屋に長く飾っていたものです。

CD時代になって、チャーリー・R&Bが87年に全曲CD化しましたが、

他のスリーS音源を含む22曲入りで、曲順がレコードと違うのになじめなくて困りました。

その後だいぶ経ってから、iTunes でレコードと同じ曲順にしたあと

他の曲を並べるプレイリストを作って、それ以来ずっとこれで聴いていました。

スリーS時代の録音をまとめた編集盤は、その後もいろいろ出て、

このプレイリストに入っていない曲をそのあとに追加していました。

02年にフュオル・2000が出した編集盤以来買う、

イギリスのプレイバックから出た今度の編集盤には、

スリーSの前に契約していたペースメーカーのシングルが入っているんですね。

褐色のカナリアと呼ばれたジョニー・アダムスの艶やかな歌声、

半世紀近く聴き続けるほどに、その魅力はますます輝きを増しています。

[LP] Johnny Adams "HEART & SOUL" SSS International SSS#5 (1970)

Johnny Adams "RELEASE ME" Charly R&B CDCHARLY89

Johnny Adams "ABSOLUTELY THE BEST" Fuel 2000 302-061-245-2

Johnny Adams "RELEASE ME: THE SSS AND PACEMAKER SIDES 1966-1973" Playback PBCD016

2024-01-23 00:00

コメント(0)

R&Bはこれがラスト作 K・ミシェル [北アメリカ]

リーラ・ジェイムズとK・ミシェルの新作が一緒に届くなんて、どういう偶然!?

ぼく好みのディープな味わいのフィメール・シンガー揃い踏みとは、

なんか呼ぶものがあったんですかね(嬉)

K・ミシェルは16年作でノック・アウトを食らった人ですが、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-04-16

その後2作出ていたんですね。ぜんぜん気付きませんでした。

アトランティックはクビになったのか、ようやく出会えた本作はインディ制作で、

タイトルどおり、問題多き人のようですねぇ。

16年作は、インナーのアートワークが強烈でしたけれど、

今作のジャケットもインパクト大。へたり込んでる場所はトイレなのか?

バック・インレイには、コミックふうのデザインを施していて、

あいかわらずどぎつい演出をしていて、露悪的になるのがこの人のキャラなのか。

アルバム・デビュー前に、ミッシー・エリオットをフィーチャーしたシングルで

注目を集めたこともあるそうで、ミッシーの芸風を継いでるのかな。

それにしても、イマドキのR&Bにはあるまじき、エモーショナルな歌いっぷりといったら。

‘No Pain’ なんてベティ・ライトかよといった趣で、

じっさい ‘No Pain, No Gain’ のリメイクぽい。

南部女の根性みせるってか。

なんでもこのアルバムを最後に、K・ミシェルはR&Bを引退して

カントリー・ミュージックへ転向する宣言しているとのこと。

CDには未収録ですけれど、配信では最後にボーナスで

どカントリーの ‘Tennessee’ が入っています。

ラスト・トラックが絶唱なだけに、この落差はデカイなあ。

CD未収録なのは、個人的にはホッだけれど、

R&Bシーンから消えるとはもったいないなあ。

K. Michelle "I’M THE PROBLEM" MNRK Music Group MNKCD402069 (2023)

2023-12-08 00:00

コメント(0)

ソウルフルとは リーラ・ジェイムズ [北アメリカ]

この声、ですよ。

この苦みの利いた声を聴くだけでココロがざわつき、どうしようもなくなります。

胸をグィッとつかむ歌いっぷりの力強さに、ねじふせられました。

エモーショナルに歌っても、少し引いて落ちついた歌い方をしても、

感情のひだが複雑な色合いとなって、ニュアンス豊かに伝わってくる。

ソウルフルってのは、こういう歌をいうんだよ!

て、誰に向かって叫んでるんだかわからないんですが。

もう賛辞を重ねるしかない、3年ぶりとなるリーラ・ジェイムズの新作です。

3年前の前作も、大切に聴き込んだものですけれど、

新作もまた同様となりそうです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-12-06

歌詞を解さずに聴く自分ですけれど、

歌っているのは、ラヴ・ソングばかりではないでしょう。

エンパワーメントをテーマにしているとしか思えない、

聴いているだけで勇気をもらえるような、そんな懐の深い曲に胸打たれます。

制作は前作同様、敏腕プロデューサーのレックス・ライドアウトと

リーラによる共同プロデュースで、サウンドにスキはまったくなし。

リーラ・ジェイムズのアルバムって、いつもいい面構えで映っていて、

キリッとした顔立ちなんだけど、哀しみが宿っているような瞳に引き込まれます。

Leela James "THOUGHT U KNEW" BMG 538961802 (2023)

2023-12-06 00:00

コメント(0)

その音楽、凶暴につき クリス・デイヴィス [北アメリカ]

クリス・デイヴィスの新グループの新作ライヴがスゴイ。

19年のアルバム・タイトルをグループ名にしたダイアトン・リボンズは、

ドラムスのテリ・リン・キャリントン、ターテーブル兼エレクトロニクスの

ヴァル・ジェンティとクリスの女性3人に

ベースのトレヴァー・ダンを主要とするグループで、

今作にはギターのジュリアン・ラージという強力な助っ人加わっています。

クリス・デイヴィスといえば、18年に来日した時のライヴが強烈で、

いまでもあの夜のパフォーマンスがまざまざと思い出されます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-04-10

あの時に見せつけられたフリー系ジャズ・ピアニストというアスペクトは、

彼女の多彩な音楽性の一部にすぎなかったことに、

この新作は気づかさせてくれます。

ダイアトン・リボンズは、現代音楽や電子音楽からバップに至るまで、

クリスの豊富な音楽的語彙を発揮できる、力量のあるメンバーが揃いました。

テリ・リン・キャリントンといえば、

ウェイン・ショーターやデイヴィッド・サンボーンの共演を皮切りに頭角を現し、

エスペランサ・スポルディングのツアーでも活躍をしていた人。

ポルトープランス生まれのハイチ人電子音楽家にしてターンテーブリストの

ヴァル・ジェンティは、ハイチのヴードゥーとエレクトロを融合した

ヴォドゥ=エレクトロのサブ・ジャンルであるアフロ=エレクトロニカを標榜する

気鋭の音楽家で、現在はバークリー音楽院の教授も務めています。

そしてトレヴァー・ダンは、ジャズ、パンク/ハードコア、現代音楽、フリーなど

多ジャンルに及ぶ音楽性を持ち、メアリー・ハルヴォーソンとの共演歴もある人。

こうしたメンバーが集い、そこにジュリアン・ラージが加わったのだから、鬼に金棒です。

それにしても、老舗ジャズ・クラブのヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴというのは、

意外でした。保守的なジャズしかやらない場所と思ってたら、そんなことないんだね。

このライヴではヴァル・ジェンティのターンテーブルの存在が大きく、

さらにクリスが操るアートリア・マイクロフリーク・シンセによる

サンプリングやサウンド・コラージュによって、サン・ラー、メシアン、

ポール・ブレイ、シュトックハウゼンの肉声がさまざまな曲で登場します。

レパートリーがまた面白い。クリスのオリジナルのほかに取り上げているカヴァーは、

ロナルド・シャノン・ジャクソンの ‘Hari Meru Meru’ に

ジェリ・アレンの ‘The Dancer’ 、ウェイン・ショーターの ‘Dolores’ 。

クリスのオリジナルも、ドルフィーとナンカロウを接続させてみたり、

3部構成のバード組曲ではバップから現代音楽まで横断してみたり、

ジャンルを交叉するだけでなく、フォームを解体する企てがめちゃくちゃスリリングです。

ぼくがクリス・デイヴィスの音楽に惹かれるのは、

こうしたフォームを逸脱しようとするエネルギーに惹かれるから。

知的すぎる音楽を苦手とする当方も、

クリスの音楽には凶暴さが潜んでいるような気がするんですよ。

サウンドそのものに、凶暴さなど微塵もないんですけどね。

ジュリアン・ラージがぴたりそこにハマっているのも、

クリスの音楽の本質に、自由度の高い逸脱があるからなのでは。

Kris Davis’ Diatom Ribbons "LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD" Pyroclastic PR28/29 (2023)

2023-11-22 00:00

コメント(0)

リアルなサザン・ソウルの感触 ミスター・スモーク [北アメリカ]

もう1枚が、デビュー作から4年ぶりとなるミスター・スモークのセカンド作。

いがらっぽい声は、ステージ・ネームやアルバム・タイトルが示すとおり、

タバコのせいなんでしょうか。サビの利いた声で歌い上げる、

オールド・マナーなソウル・シンガーならではの歌いぶりに、グッときますねえ。

プロダクションはマーセラス・ザシンガーのアルバムに一歩ゆずるものの、

主役の気合の入った歌いっぷりが、すべてカヴァーしていますね。

表情豊かな歌いぶりがダンサブルな曲でよく映えて、

チタリン・サーキットのステージで、客を沸かすのが目に見えるかのようです。

熱き血潮たぎる表現力豊かなこの歌声に、

サザン・ソウルの心意気が溢れていますよ。

ブルージーな味がよく表れた曲を聴いていると、

このアルバムにはないけれど、ブルーズン・ソウルも歌ってほしくなるなあ。

リトル・ヴィレッジが手がけたら、

すんごいディープでリアル・ブルース・アルバムができそうなんだけど。

Mr. Smoke "STILL SMOKIN’" Hit Nation no number (2023)

2023-11-10 00:00

コメント(0)

ナイト・ムードのスロウ・ジャム マーセラス・ザシンガー [北アメリカ]

秋はR&Bであります。

といいつつ、今年は真夏に珍しくヘヴィロテしたR&Bアルバムがあったんですけど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-07-11

R&Bがグンと身近になるのは、やっぱり夜がひんやりとする季節になってから。

インディのサザン・ソウル新作から、好みの2作を見つけました。

1枚はマーセラス・ザシンガー

(ザとシンガーの間にスペースなし)という新人のデビュー作。

ルイジアナのシンガーだそうですけれど、メロウなスロウ・ジャムに味のある人で、

サザン・ソウルのニュアンスを感じさせない都会的なサウンドは、

メインストリームのコンテンポラリーR&Bといえそうです。

赤毛のネーチャンの後ろ姿と上半身ジャグア・タトゥーだらけの主役が写るジャケットは、

まるでギャングスタ・ラップのアルバムみたいですけれど、ナカミはぜんぜん違って、

アダルト・オリエンテッドなアルバムですよ。

こういう人が出てくるのも、90年代回帰路線の延長上なんでしょうね。

‘Trail Ride Shawty’ でフィーチャーされているジーター・ジョーンズの一派だそうで、

インディのクオリティを頭一つ抜けたプロダクションは、

サザン・ソウル・シーンをリードするジーター・ジョーンズならではでしょう。

ちなみにこの曲、アコーディオンをフィーチャーして、

ほんのりザディコを香らせるところもココロくすぐられますねえ。

イントロのフェイクからやるせなさが爆発する

‘Outro (Pull Out)’ にフィーチャーされているスカート・ケリーも、

ジーダー・ジョーンズ・ファミリーとのこと。

ラストのソウル・バラード ‘Toxic Love’ まで全15曲、

ゆったりとしたナイト・ムードのグルーヴに身をゆだねられる一枚です。

Marcellus TheSinger "MUSIC THERAPY" Terence Daniels Jr no number (2023)

2023-11-08 00:00

コメント(0)

表舞台にあがれど気分は裏方 スタッフ [北アメリカ]

70年代クロスオーヴァー/フュージョン・ブームの一時代を築いたバンド、スタッフは、

77年4月晴海で開催された「ローリング・ココナツ・レビュー・ジャパン」への

出演を皮切りに何度か来日しましたが、

いつもメンバーの誰かしら欠けて来ることがほとんどだったので、

メンバー全員揃ってやって来たのは、77年11月のツアーただ1度だけでした。

リチャード・ティーのピアノの魅力が前面に出た、

77年の “MORE STUFF” が出た直後の再来日で、

初の単独コンサート・ツアーでしたね。

その来日時にホテルニューオータニでやった記者会見にもぐりこんで、

メンバー全員のサインをいただいてきたんですけれど、

今となるとなかなかのレアものになった気がしますね。

本番のコンサートは19日に新宿厚生年金会館で観ましたが、

なんとその日のライヴ盤が2年前に出ていたとは、びっくり。

ブートレグじゃ、さすがに気付かないなあ。

ただそのコンサートは、正直あまり面白くなかった印象が残っています。

メンバー全員が椅子に座って、もくもくと演奏するばかりで、

あらためて彼らがスタジオ・ミュージシャンで、

本来が伴奏バンドなのだということを思い知らされました。

自分たちが主役として表舞台にあがっているのにもかかわらず、

ライヴ・パフォーマンスをするという意識がほとんどなくて、

その愛想のなさは取り付くシマのないものだったんです。

さらにえぇ?だったのが、

曲のエンディングがフェイド・アウトだったり、唐突に終わるところ。

エンディングのアレンジをしないのって、これ、手抜きつーか、あんまりじゃない?

大好きなリチャード・ティーのゴスペルゆずりのダイナミックなピアノや、

コーネル・デュプリーのテキサス・ギター、エリック・ゲイルのワン・アンド・オンリーの

チョーキング・ギターなど、メンバー各自の個性的なプレイは堪能できるんだけど、

ライヴらしい醍醐味なんてまるでなくて、なんとももやもやしたコンサートでした。

そのライヴを46年ぶりに今の耳で聴いたらどう感じるかという好奇心で、

めったに手を出さないブートCDを買ってみたんですが、

あれ?悪い記憶がウソのよう。すごくいい演奏してるじゃないですか。

視覚的要素抜きで音だけ聴いてみれば、アンサンブルもメンバーのプレイも極上です。

2枚組のブートCDは、ディスク1とディスク2の順が逆になっていますが、

コンサート前半がディスク2、後半がディスク1で、

当日の演奏をそのまま収録していると思われます。

コンサートの前半の曲がフェイド・アウトで終わったり、

無駄に長いジャムぽい演奏をするので、印象悪くしたようなんですが、

後半はゴードン・エドワーズのかけ声で、

スティーヴ・ガッドが長いドラムス・ソロを繰り広げたり、

ちゃんとライヴらしい見せ場も作っているんですよ。

若かったから、ライヴに厳しい目を向けすぎてたんだろうなあ、

百戦錬磨のプレイヤー揃いの演奏は、やはり悪かろうはずがないですね。

ただ椅子に座りっぱなしの愛想のなさは、彼らもその後反省したのか、

翌78年の来日コンサート(クリストファー・パーカーが欠)では立って演奏したらしく、

『ライヴ・スタッフ』では立ち姿で演奏している写真がジャケットになっていましたね。

[LP] Stuff "MORE STUFF" Warner Bros. BS3061 (1977)

Stuff "LIVE IN JAPAN 1977" After-Hours Products AH21-010

2023-11-04 00:00

コメント(0)

シカゴのビッグ・テナー フレッド・アンダーソン [北アメリカ]

フレッド・アンダーソン・カルテットの80年ライヴの未発表録音がお蔵出し!

2000年に発掘された時、VOL.1 と題されてはいたものの、

その後続編が出る気配はなく、

まさか23年も経ってから登場するとは予想だにしませんでした。

フレッド・アンダーソン。AACMの創立メンバーの一人で、

ぼくの大好きなシカゴ派フリー・ジャズのテナー・サックス奏者であります。

不遇の時代が長く、AACMのメンバーがヨーロッパに渡ってしまったあともシカゴに残り、

生活のための仕事のかたわらで、ひたすら練習に明け暮れていたという人です。

初のリーダー作を出したのは、78年メールス・ニュー・ジャズ・フェスティヴァル出演時の

ライヴだったのだから、遅咲きもいいところ。だけどそれ以後のイキオイが凄くて、

特に2000年以降、70歳過ぎてから老いてますます盛んにアルバムを出しました。

フレッドは2010年に81歳で亡くなりましたけれど、晩年のレコーディングでも

豪快なサックスのトーンにまったく衰えをみせなかったのは、驚異的でした。

あらためてフレッドの生年をチェックしてみたら、

1929年ルイジアナのモンロー生まれだったんですね。

なるほどあの豪放磊落なサックスのトーンは、

南部魂が注入されていたのかと、遅まきながらナットク。

で、ぼくが一番愛着のあるフレッドのアルバムが、

2000年に出た80年のミルウォーキーでのライヴ録音なのです。

トランペット奏者のビリー・ブリムフィールドとドラムスのハミッド・ドレイクは、

初リーダー作のメールスのライヴでも一緒だったメンバーです。

フレッド節としかいいようのない、大海のうねる大波のようなサックスは力強く、

実にナチュラルで、ギミックなし。フレッドの演奏は即興といってもクリシェが多くて、

フリー・ジャズと呼ぶのにためらいを覚えないわけでもないんですが、

フリー・インプロヴィゼーションでないフリー・ジャズもあるのだ、

と開き直るしかない見事な吹奏ぶりに、聴くたびに胸がスカッとするのです。

今回お目見えした第2集でも、それはまったく同じ。

御大フレッドの脂の乗り切った時期で、

テクニカルなインプロヴィゼーションを披露するビリー・ブリムフィールドとの

個性の違いをクッキリとみせていて、すごくいいバランスなんですね。

まだ二十代だったハミッド・ドレイクのしなやかで、当意即妙なドラムスもカンペキ。

ゲートフォールドの紙ジャケットのポートレイトも美麗で、飾っておきたくなりますね。

ずぅーっとこの音楽を聴いていたい、フレッド・アンダーソンのジャズであります。

Fred Anderson Quartet "THE MILWAUKEE TAPES, VOL.2" Corbett Vs. Dempsey CD101

Fred Anderson Quartet "THE MILWAUKEE TAPES VOL.1" Atavistic ALP204CD

2023-11-02 00:00

コメント(0)

作曲と即興の高度なバランス イリガール・クラウンズ [北アメリカ]

メアリー・ハルヴァーソンの近作では、

今年初めに聴いたサムスクリューが良かったけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-01-12

サムスクリューのドラマーのトマス・フジワラと

コルネット奏者のテイラー・ホー・バイナムに、

フランスの鬼才ブノワ・デルベックのピアノが加わったカルテット、

イリーガル・クラウンズの新作もいいですねえ。

メアリーとトマス・フジワラ、テイラー・ホー・バイナムの3人は、

アンソニー・ブラクストンの門下生で、

そこに現代音楽から即興音楽を学んだブノワ・デルベックが加わったことで、

アヴァンギャルドな楽曲に乾いた情感を送り込まれて、

映像的なサウンド・デザインを与えているように感じます。

メアリーとテイラーが戯れるような即興を繰り広げ、

アヴァンな音空間に遊びゴコロとエキゾティックなムードを満たして、

親しみやすさを生み出すところは、トマス・フジワラのトリプル・ダブルの新作

“MARCH” でもたびたび聴くことができましたけれど、

ブノワが加わったことで、グループの色彩感がぐっと増しましたね。

トマスのパーカッション的なドラミングに、

メアリーとテイラーがぴたりとラインを合わせていくパートなど、

息が合いすぎていて、即興なんだか作曲なのかわからなくなる場面も多数。

牧歌的なメロディに不穏なフィーリングが入り混じったり、

即興が複雑な色合いをつけていく、

作曲と即興のバランスの妙に驚嘆させられる作品です。

Illegal Crowns "UNCLOSING" Out Of Your Head OOYH020 (2023)

Tomas Fujiwara’s Triple Double "MARCH" Firehouse 12 FH12-04-01-035 (2022)

2023-10-31 00:00

コメント(0)

ルイジアナ・クレオール語を取り戻す旅 コーリー・レデット・ザディコ [北アメリカ]

「ザディコ」をついに自分の名前に付け加えたコーリー・レデット。

前作で『コーリー・レデット・ザディコ』と題し、

原点回帰したザディコのアンバサダーとして、後進へと伝統を継承する

強い覚悟と意思を表明していましたが、

それをステージ・ネームにしたところに、並々ならぬ思いが伝わってきます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-02-07

前作からドラマーが交代し、リズム・ギターが増員され、

リバース・ブラス・バンド結成当初のトランペット奏者カーミット・ラフィンズに、

スウェーデンからニュー・オーリンズに移住したギタリスト、アンダース・オズボーン、

ザディコ・ドラマーのジャーメイン・ジャックがウォッシュボードでゲスト参加しています。

今回も痛快なグルーヴで押しまくる、ザディコ100%のアルバムです。

前作でもルイジアナ・クレオール語のクーリ=ヴィニで書いた

オリジナルを歌っていましたが、今作は全曲クーリ=ヴィニで歌うという徹底ぶり。

歌詞はコーリーとジョナサン・マイヤーズの二人が書いていますが、

コーリーとジョナサン、そしてベースのリー・アレン・ジーノの3人は、

それぞれ異なるクーリ=ヴィニを喋るのだそうで、コーリーはさまざまな

クーリ=ヴィニのヴァリエーションを学ぶことができたと語っています。

コーリーの今作最大のテーマは、自分たちルイジアナ・クレオールに

アイデンティティを与えてくれる言語、クーリ=ヴィニを取り戻すこと。

フランス語の動詞 ‘courir(走る)’ と ‘venir(来る)’ のクレオール語の発音に由来する

クーリ=ヴィニは、18世紀初頭のルイジアナ州で奴隷たちが

プランテーションの植民者たちと意思疎通するために、

奴隷たちの母語である西アフリカの言語とフランス語を融合させて生み出された言語です。

1900年代初頭になるとコーリーの生まれ故郷のテキサス州東部へと波及し、

コーリーは年老いた親戚たちがこの言葉で会話しているのを聞いて育ったのですね。

クーリ=ヴィニの衰退は、1803年のルイジアナ購入から始まりました。

アメリカ合衆国によってルイジアナ領土が買収され、

英語を話さない人々は新政府の言語と文化を学ばねばならず、

1812年の州制施行によってそのプレッシャーはさらに増し、

第一次世界大戦時には英語以外の言語を話すことは非国民とみなされて、

クーリ=ヴィニはさらなる打撃を受けたのでした。

教養のないクレオールやプア・ホワイトが話す劣った言語として蔑視されていた

クーリ=ヴィニのルネサンスは、ようやくここ10年で動き始めました。

伝統的に口承で伝えられてきた言語であったために長く文字化が困難で、

16年になってようやく『ルイジアナ・クレオール正書法ガイド』が

オンライン出版されましたが、それまではクーリ=ヴィニの

包括的なアプローチは存在しなかったといいます。

「音楽は僕の薬なんだ」と語るコーリーがアルバム・タイトルとした “MÉDIKAMEN” は、

かつてのカッサヴのヒット曲 ‘Zouk-La-Sé-Sel Médikamen Nou Ni’

(ズークはオレたちの唯一の薬)を想起せずにはおれませんね。

コリーが目指すクーリ=ヴィニのザディコは、ハイチやグアドループなど

フランス語圏のクレオール・グルーヴともシンクロしています。

Corey Ledet Zydeco "MÉDIKAMEN" Nouveau Electric NER1025 (2023)

2023-10-07 00:00

コメント(0)

リアル・ブルースの現場から アラバマ・マイク [北アメリカ]

うぉ~ぅ、こいつぁゴッキゲンだ! これぞリアル・ブルーズン・ソウル。

64年アラバマ州都タラデガ生まれのアラバマ・マイクこと、

マイケル・A・ベンジャミンの新作。

アラバマ・マイクのCDは手にしたことはあれど、ちゃんと聴いたのはこれが初めて。

興味を持ったのは、リリース元が昨年出たブルース・アルバムの大傑作、

ダイユーナ・グリーンリーフと同じリトル・ヴィレッジだったからなんだけど、

予感は大当たり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-07-22

プロデュースがダイユーナ・グリーンリーフのアルバムと同じキッド・アンダーセンで、

バックが豪華なんですよ。レジェンド・ベーシストのジェリー・ジェモットに、

デリック・マーティンのドラムス、ジム・ピューのキーボードと大ヴェテランを揃え、

ギタリストもキッド・アンダーセン筆頭に、アンスン・ファンダーバーグ、ボビー・ヤング、

ラスティ・ジンと4人の顔触れが並びます。

そこに、サザン・ソウル・マナーのホーン・セクションや

ストリングス・セクションも付くのだから、

スタックス/ハイ・サウンドの南部音楽の伝統は、

いまなお生きていますねえ。なんと誇らしいことでしょうか。

ラスト2曲がライヴで、

ミシシッピの綴りを観客とコール・アンド・レスポンスするサン・ホセのライヴに、

ゴスペル・フィールのソウル・バラードのスイス・ライヴとも、すさまじい熱狂ぶり。

マイクが観客に語りかけ、観客が応える、熱っぽいやりとりのナマナマしさは、

これぞソウル・トゥ・ソウルの魂の交歓。ソウル・ショウの醍醐味、ここにありですね。

あらためてリトル・ヴィレッジというレーベル、どんなレーベルなのかと調べたら、

録音に恵まれないアーティストを支援する、

非営利のファンデーションによるレーベルなんですね。

だから大手の流通にのらず、ショップにも卸されていないのか。

利益は全額アーティストに還元して、寄付金のみで運営しているとのこと。

熟成された音楽を、その音楽が息づく現場の環境を最善な状態に

コントロールできれば、これほどの素晴らしいブルース・アルバムができるのだから、

ロック・ファン向けのお化粧や加工なんてのが、いかに愚かしいかわかろうというもの。

バディ・ガイの近作に夢中になれる人には、通じない話だとは思うけれども。

Alabama Mike "STUFF I’VE BEEN THROUGH" Little Village LVF1053 (2023)

2023-10-05 00:00

コメント(0)

オトナが聴く子守歌 メレディス・ダンブロッシオ [北アメリカ]

メレディス・ダンブロッシオ。

その名を口にするだけで胸の奥がツンとなる、

ぼくにはかけがえのない人。そんな歌手、そうそうはいません。

ピアノの弾き語りで、古いスタンダード・ナンバーを歌う人です。

ジャンルでいうなら、ジャズ・ヴォーカルになるのでしょうが、

どうもこの人の音楽を「ジャズ」と呼ぶのは、

座りの悪い感じがするんですよね。

メレディスの自己表現をしない、自意識を捨てたその歌に殉じる姿勢は、

古謡や民謡を歌うトラッド/フォーク・シンガーに近いものがあります。

あまり知られていない曲を多く取り上げ、ヴァースから丁寧に歌うのも、

古老から歌を採集して歌うフォーク・シンガーの作法に似ています。

80年に出たメレディスのデビュー作は、静かなる衝撃でした。

茶1色に白抜き文字だけのそっけないジャケットは、

いかにも自主制作といった装丁で、

およそ女性ヴォーカル・ファンの関心を呼ぶものではなかったからです。

この当時の女性ジャズ・ヴォーカルといったら、中高年オヤジが、

昔のレア盤だの美人ジャケだのをほじくり返していたジャンルでしたからねえ。

そもそも20代前半の若造が聴くような音楽じゃなかったんですが、

当時のパンクやニュー・ウェイヴに背を向けてた自分にとっては、

こちらの世界の方が好ましく、無名の新人の超地味なジャケットは、

女性ヴォーカル・マニアのオヤジたちを相手にせず、

耳のある音楽ファンだけをトリコにする風情があって、夢中にさせられました。

メレディスの落ち着いた声質と温かな歌声には、抗しがたい磁力があります。

胸の奥底に沈殿していくような歌声は、一度聴いたらもう離れられません。

歌詞世界に没入するような歌でもありながら、その世界に拘泥することなく、

どこかさっぱりとしていて、すがすがしい。そんな歌いぶりがすごくいいんです。

ハートウォーミングなメレディスの歌は、オトナが聴く子守歌のようです。

80年のデビュー作は、メレディスのピアノ弾き語りを軸に、

曲によってベース、ドラムス、ギターがわずかに加わりますが、

81年の “ANOTHER TIME” はメレディス一人の弾き語り。

どちらも完全に歌だけを聞かせる作りで、ソロ演奏などはまったくありません。

この2枚に魂抜かれて、生涯の宝物となりました。

このあとメレディスは、フィル・ウッズやハンク・ジョーンズが参加した

82年のパロ・アルト・ジャズ盤でジャズ・シーンで一定の評価を得るんですが、

ぼくがお付き合いするアルバムはこの1・2作のみ。

ひさしぶりに聴き直して感極まってしまって、そういえばその後を知らないままだったので、

ちょっと調べてみたら、80を過ぎた今も、新作を出し続けているんですね。

お話戻して、この2作とものちにサニーサイドがCD化しましたが、

デビュー作の方はジャケットが差し替えられました。

せっかくだからここでは、懐かしいLPの方の写真を挙げておきましょう。

[LP] Meredith D'Ambrosio "LOST IN HIS ARMS" Spring SPR1980 (1980)

Meredith D'Ambrosio "ANOTHER TIME" Sunnyside SSC1017D (1981)

2023-10-03 00:00

コメント(0)

トーチ・ソングからソウルまで ケティ・レスター [北アメリカ]

へぇ、ケティ・レスターのこんな編集CDが出ていたのかぁ。

62年に ‘Love Letters’ の大ヒットで名を残したポップ・シンガーなんですけど、

一発屋とみなされている感があり、いまでは忘れ去られた人ですね。

70年代は俳優業に転向して「大草原の小さな家」に出演していたので、

そちらの経歴の方が有名だったのかも知れません。

この人のレコードのなかでは、もっともソウル色の強い

66年の “WHEN A WOMAN LOVES A MAN” を大学生の時、

メモリーレコードのオヤジさんに勧められて買い、この人を知ったんでした。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-11-05

その後しばらくたってから、62年の “LOVE LETTERS” を手に入れたら、

歌いぶりがまるで違っていて、トーチ・シンガーのような味わいは別人でした。

‘I'll Never Stop Loving You’ ‘Gloomy Sunday’ ‘Fallen Angel’ で

聞かせる繊細な歌いぶりには、感じ入りましたねえ。

ブレスひとつもおろそかにしない丁寧な歌唱が生み出す、

吐息をもらすようになめらかに歌う唱法の絶品さといったら。

クラブ出身という経歴ゆえか、ポップス、ジャズ、ソウルの

いずれのジャンルにも属さないヴァーサタイルなタイプは、貴重でしたね。

40年ぶりくらいに聴き返したと思うんですが、やっぱりいいシンガーだったと思うなあ。

偶然見つけたこの編集CDは、97年にベルギーから出たもので、30曲入り。

62年の “LOVE LETTERS” が全曲レコードの曲順で収録されていて、

64年の “THE SOUL OF ME”、 65年の “WHERE IS LOVE?”、

66年の “WHEN A WOMAN LOVES A MAN” のほかシングル曲からも

選曲されています。ケティ・レスターの決定版じゃないですかね。

リマスターされた音質も上々で、未開封新品が300円だったのは、お買い物でした。

Ketty Lester "LOVE LETTERS" Marginal MAR084

2023-10-01 00:00

コメント(0)

ハード・スクリームするニュー・オーリンズ・ソウル アーニー・ケイドー [北アメリカ]

アラン・トゥーサンがアレンジしたレコードに夢中だった高校時分に聴き倒した、

アーニー・ケイドーの71年ジェナス盤。

Astral さんのブログを見て、久しぶりに思い出しました。

サブスクにはあるけど、とうとうCD化されることはなかったなあ、

なんてひとりごちしながらネットをチェックしてたら、

あれ?オリジナル・ジャケットでCD化されてるじゃん!

さっそくポチったら、今年春に見つけたチャールズ・ブリマーと同じ、

グッド・タイムというナッシュヴィルのリイシュー・レーベルから出たもの。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-04-04

気になって調べてみたら、ドリス・デュークやベティ・ハリスのリイシューも出ている!

これはちゃんとカタログをチェックしなけりゃと思ってサイトを見たところ、

なぜかカタログはないんですね。バンドキャンプのページには、

ポピュラー、ジャズ、ソウル方面のオールディーズを中心に、

大量のデジタル・リリースをしていることがわかったんだけど、

フィジカルはどうやら大手オンライン・ショップからのオン・デマンドで作ってるぽい。

ただそれも、ジャケットを複製しただけのインナーに、CD-Rのディスク、

ソング・リスト以外のテキストがないんじゃあ、

サブスク時代のいま、わざわざ買う価値はないですね。

インナーもよくよくみれば、タイポグラフィを変えてるし、写真も拡大しているし。

ラテン・リイシューのスペインのヴィンテージ・ミュージックやカナダのユニコと同じで、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-02-28

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-05-07

CD時代終焉期の断末魔を象徴するレーベルでしょうか。

もう今後は買うつもりはないけれど、せっかく買ったので、

アーニー・ケイドー、書いておきましょう。

ぼくはこのアルバムで初めてアーニー・ケイドーを聴いたので、

だいぶあとになって知ったミニット時代の大ヒット曲 ‘Mother-in-Law’ が、

リー・ドーシーばりのニュー・オーリンズのノヴェルティなのには、ちょっと驚きました。

ジェナス盤は、のっけの ‘Here Come The Girls’ から

ニュー・オーリンズ・ファンク爆発で、

リー・ドーシーのようなトボけたノベルティではなく、

アーチー・ブラウンリーをアイドルとしていたというのもナットクの、

ゴスペルで鍛えたディープな歌声が魅力のアルバムです。

さんざんこっちを聴いてからミニット盤を聴いたもので、

とても同じシンガーとは思えず、しばらく戸惑いましたねえ。

本作のミーターズと思われるバックのグルーヴは、真正ニュー・オーリンズ。

ラストの ‘Talkin' 'Bout This Woman’ のガンボ風味など、真骨頂でしょう。

そんなニュー・オーリンズ色満載の伴奏で、

ハード・スクリームするシャウトをたっぷりと味わえる名作です。

Ernie K. Doe "ERNIE K. DOE" Good Time GTRCD1491 (1971)

2023-09-21 00:00

コメント(0)

夏にさよなら チャーリー・ハロラン・アンド・ザ・トロピカルズ [北アメリカ]

酷暑に終わりが見えてきて、夏にようやくさよならを告げられそうです。

去り行く夏にぴったりの、ゴキゲンなニュー・オーリンズのバンドを見つけました。

リーダーのトロンボーンにサックス、ギター2、ベース、ドラムス、パーカッションの

7人編成で、50年代のカリプソとビギンを演奏するという、

オールド・カリブ音楽ファンには、ズイキの涙がちょちょぎれるバンドですよ。

なんせアルバムは、キング・レイディオ作のカリプソ ‘The Rythm We Want’ に始まり、

続いてアル・リルヴァ作のビギン名曲 ‘Doudou Pas Pleure’ が演奏されます。

このあとも、フィッツ・ヴォーン・ブライアン楽団が演奏したカリプソ ‘Vicki’、

ライオネス・ベラスコのカリプソ・ワルツ ‘Juliane’、

ロード・インヴェーダーのカリプソ ‘Barbados’、

サム・カステンデ楽団が演奏したビギン ‘Voltige Antillaise’ と、

マニアックなオールド・カリプソ、ビギンのレパートリーが目白押し。

ゲスト・ヴォーカルをフィーチャーしている曲もあって、

マイティ・スパロウが歌ったカリプソ ‘Dorothy’ は、

なんとニュー・オーリンズの名シンガー、ジョン・ブッテが歌っていますよ。

そして、デューク・オヴ・アイアンが歌った ‘Fifty Cents’ と

マイティ・スパロウが歌った ‘Mango Velt’ を歌うのは、

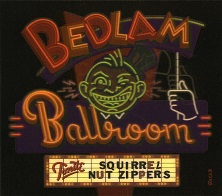

スクワール・ナット・ジッパーズのジンボ・マサスじゃないですか!

いやぁ、懐かしい。スクワール・ナット・ジッパーズ、ご存じですかね。

90年代のスウィング・リヴァイヴァルで登場した、

ノース・カロライナのアクースティック・スウィング・バンドです。

96年の “HOT” と00年の “BEDLAM BALLROOM” は愛聴したなあ。

なるほどこのバンドの洒脱さは、スクワール・ナット・ジッパーズと共通しますねえ。

ジンボ・マサスは本作のミックスもしているので、バンドと近い関係があるんでしょう。

厳しかったこの夏、最後の嬉しいプレゼントです。

Charlie Halloran and The Tropicales "SHAKE THE RUM" no label no number (2022)

Squirrel Nut Zippers "HOT" Mammoth 354980137-2 (1996)

Squirrel Nut Zippers "BEDLAM BALLROOM" Mammoth MR65512-2 (2000)

2023-09-07 00:00

コメント(0)

サマー・リゾートのライヴ・ミュージック クラブ・トリニ [北アメリカ]

ジミー・バフェットが亡くなりましたね。

彼の音楽には縁がなかったんですけれど、彼の歌声が聞けるCDを1枚だけ持っています。

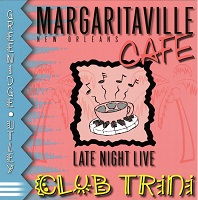

スティールドラム奏者ロバート・グリニッジとキーボード奏者マイケル・アトリーのバンド、

クラブ・トリニのライヴ盤で、ジミー・バフェットが3曲客演して歌っているんです。

このライヴは、ニュー・オーリンズのカフェ・レストラン、

マルガリータヴィルで録音されたものなんですね。

ジミー・バフェットのヒット曲からその名を取ったマルガリータヴィルは、

ジミー・バフェットが経営した有名チェーン店。

ジミー・バフェットはシンガーとして成功した後、レストラン事業で大成功を収めて、

アメリカ有数の資産家になりましたが、

そのレストラン事業のひとつがマルガリータヴィルで、

もうひとつのレストランのチーズバーガー・イン・パラダイスも、

彼のヒット曲のタイトルから取られています。

カントリーから出発して、南国をテーマにした歌詞で

トロピカル・ロックと呼ばれるサウンドで愛されたジミー・バフェットは、

あくせくせずにビーチで過ごす人という、

アメリカ人のひとつのライフスタイルを定着させました。

このクラブ・トリニのライヴ盤は、そんなビーチバムのイメージそのものの音楽で、

いかにもアメリカらしいリゾート・ミュージックを象徴するようで、お気に入りでした。

ここでジミー・バフェットは、エキゾ・アラブなメロディのアマズルのヒット曲

‘Cairo’ を歌うほか、‘No Woman No Cry’ でアルバムを締めくくっています。

ところでこのアルバムの主役は、ロバート・グリニッジのスティールドラム。

ロバート・グリニッジは、ヴァン・ダイク・パークスをはじめ、ニルソン、タジ・マハール、

カーリー・サイモン、ロバート・パーマー、キース・ムーンなど

数多くのミュージシャンに起用されました。

細野晴臣もロバート・グリニッジにスティールドラムを作ってもらったりしていて、

スティールドラムで最初に有名になったプレイヤーなんじゃないでしょうか。

サマー・リゾート・ミュージックの名ライヴを残したクラブ・トリニ、

酷暑が続く9月、まだまだお似合いです。

Club Trini "MARGARITAVILLE CAFE - LATE NIGHT LIVE" Mailboat MBD2001 (2000)

2023-09-05 00:00

コメント(0)

ジャズ・ヴォーカルの地平から フィービ・スノウ [北アメリカ]

もし今の時代にフィービ・スノウが登場していたら、ベッカ・スティーヴンスみたいな

ジャズのシンガー・ソングライターという評価を受けていたのかもしれないな。

ウン十年ぶりにフィービ・スノウのデビュー作を聴き返して、そんな感想を抱きました。

ジョニ・ミッチェルの『ブルー』やキャロル・キングの『タペストリー』は、

数年遅れで聴いたんですけれど、フィービ・スノウの74年デビュー作は、

高校1年でリアルタイム体験。

1曲目の ‘Let The Good Times Roll’ のイントロのギターで、

はやノック・アウトをくらい、

ボニー・レイットばりの凄腕ブルース・ギターにシビれました。

そして独特のヴィブラートを利かせたクセのある歌いぶりに、トリコとなったんです。

ジャズ、ブルース、フォークを混然一体とさせた音楽性は、

他の誰も真似できない、フィービだけのユニークな個性でした。

‘Let The Good Times Roll’ や ‘San Francisco Bay Blues’ のカヴァーなんて、

のちになって原曲を聴いて、ぶったまげましたもん。ぜんぜん別の曲じゃん!

原曲破壊ともいえるアレンジで、そのユニークすぎる解釈に脱帽したものです。

のちにポール・サイモンとデュエットした ‘Gone At Last’ の

ゴスペル色のあるヴォーカルやアフロ・ヘアのルックスなどで、

ずっと黒人とばかり思っていましたが、

ユダヤ系白人と知った時には、心底驚きました。

フィービのデビュー作はアメリカでは大ヒットしたものの、

日本ではそれほどの評価をされませんでしたね。

日本のロック評論家はジャズぽいサウンドを嫌う人が多くて、

湯川れい子がすごく低い評価をしていたことを覚えていますよ。

逆にぼくがフィービにゾッコンになったのは、

トム・ウェイツ同様、そのジャズぽさゆえでした。

そういえば当時、ジョニ・ミッチェル、エリック・アンダースン、マイケル・マーフィー

といったシンガー・ソングライターたちがこぞってトム・スコットを起用し、

それぞれのアルバムでジャズぽいサックス・ソロを吹いてもらうのが、

ちょっとしたトレンドになっていたんですよね。

でも、フィービのこのデビュー作は、もっとずっと本格的だったんです。

なんせズート・シムズに、テディ・ウィルソンという大ヴェテランを起用していたんだから、

トム・スコットとは格が違いすぎます。

当時ズート・シムズの新作で、フェイマス・ドア盤 “ZOOT AT EASE” を

聴き倒していた時期でもあったので、ぼくにはどストライクでした。

4オクターヴの音域を持つといわれたフィービのヴォーカルは、

のちの作品 “NEVER LETTING GO” などで、

新しいジャズ・ヴォーカル表現ともいえる歌唱を聞かせていましたが、

当時それを評価できる人がいなかったのは残念でした。

むしろいまジャズ・サイドから再評価すべき人なのかもしれませんね。

Phoebe Snow "PHOEBE SNOW" Shelter/DCC SRZ8004 (1974)

Zoot Sims "ZOOT AT EASE" Famous Door/Progressive PCD7110 (1973)

Phoebe Snow "NEVER LETTING GO" Columbia CK34875 (1977)

2023-09-03 00:00

コメント(0)

エアコンがなかった真夏の夕べに ジョン・ヘラルド [北アメリカ]

大昔の夏の定番を取り出してきました。

70年代のはじめ、ウッドストック周辺のシンガー・ソングライターを熱心に追いかけてた

高校生時分に大好きだった、ジョン・ヘラルドの73年パラマウント盤。

60年代にグリーンブライア・ボーイズの一員としてグリニッチ・ヴィレッジの

フォーク/ブルーグラス・シーンを賑わしたジョン・ヘラルドが、

ウッドストックに移り住んでウッドストックの仲間たちと録音したアルバムです。

レコーディングはニュー・ヨークなんですけど、

ウッドストック・サウンドの名盤としてファンに愛されたレコードですよね。

かん高いジョン・ヘラルドの愛嬌のある声が、めちゃくちゃ個性的で、

自宅が火事にあった出来事をコミカルな歌にしてしまう1曲目から、

この人の卓抜したユーモア・センスが発揮されていて、惹きつけられます。

フィドルが舞うハッピーなダンス・チューンあり、ほろっとさせるスローあり、

ノベルティ味のある曲と、レパートリーは多彩。

エイモス・ギャレットのギターが活躍していて、コーラスにはマリア・マルダーもいて、

ウッドストック・サウンド・ファンにはたまらないレコードでした。

グリーンブライア・ボーイズ時代の旧友

エリック・ワイズバーグのマンドリンも聴きものです。

ジョン・ヘラルドはブルーグラス出身のミュージシャンながら、ケイジャンを取り入れたり、

このレコードでもジャック・エリオットに捧げた曲で、

マウンテン・ミュージックの影響をうかがわせるように、

ブルーグラスにとどまらない音楽性が魅力でした。

このレコードの最高の山場は、レコード終盤に収録されたライヴ録音。

オールド・タイム・フィドラーが定番とするダンス・チューン

‘Hangman's Reel’ に始まる3曲で、最高潮になります。

夏の夕方、きつい西日が部屋に差し込む頃になると、

きまって聴いていたこのレコード、うちわ片手によく踊ったっけなあ。

当時自分の部屋にエアコンなんてものはなかったから、

汗をだらだら流しながら聴くのに最高なレコードだったんです。

ずいぶん長い間聴かずじまいだったのは、エアコン生活で忘れていたからかな。

このレコードは77年にマッド・エイカーズが来日した時、

ジョンにサインを入れてもらいました。池袋のヤマハで行われたイヴェントでしたね。

03年には韓国のボングラスがCD化して、ジョン・ヘラルドのブルーグラスのギターの腕前を

披露した曲を含む3曲がボーナス・トラックで追加されました。

オリジナルLPはシングル・ジャケットでしたけれど、

ゲートフォールドの紙ジャケット仕様で32ページのブックレットが封入され、

全曲歌詞にディスコグラフィー、ジョン自身の解説が載せられるという、

至れり尽くせりのリイシューでしたね。

[LP] John Herald "JOHN HERALD" Paramount PAS6043 (1973)

2023-08-28 00:00

コメント(0)

DJカルチャーが生んだアフロ・フューチャー・ジャズ アフロ=ミスティック [北アメリカ]

ボキャ貧(死語?)ライターのクリシェ・ワード、

「トライバル」をいかにも誘発させそうなグループが、アフロ=ミスティック。

サン・フランシスコのレーベル、オムを主宰するDJ・フルイドこと

クリストファー・スミスが99年に結成したグループです。

女性ヴォーカル、ドラムス、パーカッション2名にDJ・フルイドという陣容で、

DJ・フルイドが生演奏にエレクトロ処理したクラブ・ジャズを聞かせます。

ハウスDJがクリエイトしていたクラブ・ミュージックのクロスオーヴァー・サウンドを、

当時はフューチャー・ジャズなどと呼んだりしていましたが、

最近ではすっかりその名を聞くことはなくなりましたね。

マイルズ・デイヴィスの『ビッチズ・ブルー』のジャケットをモチーフにした

03年作の “MORPHOLOGY” は、多彩な音楽要素をミクスチャーして、

トラックごとに色彩の異なるサウンドを繰り広げていきます。

ラテンとアフリカとそれぞれ得意分野の異なるパーカッショニスト二人が

叩き出すビートをDJ・フルイドが巧みにピック・アップしながら、

エレクトロなブロークン・ビートに接続していのが、このグループの特徴です。

高速バツカーダで異常に早いBPMのアゴゴが飛び出したりして、

生演奏なのかサンプリングなのか判然としないところもまた魅力。

ガラージ色の強い女性ヴォーカルをフィーチャーしたブラジリアン・フュージョンもあれば、

ゲスト・ラッパーをフィーチャーした

フューチャリスティックなアブストラク・ヒップ・ホップもあり、

アップリフティングなムードからアンダーグラウンドなムードまで、

落差のあるトラック・メイキングに聴きごたえがありました。

イントロにピグミーのコーラスやアフリカの笛をサンプリングしたトラックもあって、

アフリカ音楽の研究にも余念がないところをみせていて、

個人的に好感を持っていたところです。

アフロ、ラテン、ブラジルをモチーフに、ハウスやブロークン・ビートを媒介としながら、

洗練されたマジカルなサウンドを提示していたアフロ=ミスティックですけれど、

こうした方法論を生演奏に置き換えているのが、

UKのK.O.Gやヌビアン・ツイストなんじゃないですかね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-08-17

さらにエズラ・コレクティヴにも通じるものがあるのでは。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-19

Afro-Mystik "MORPHOLOGY" OM OM115 (2003)

2023-08-18 00:00

コメント(0)

酷暑には熱いファンク・ジャズで ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテット+1 [北アメリカ]

今年の夏も酷暑になっちゃいましたねぇ。

クソ暑い夏をぶっとばそうと、とびっきり熱い1枚を棚から拾い出して、

30年ぶりのヘヴィロテとなっております。

それがジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットの85年ライヴ盤。

夏はこういうわかりやすくって、祝祭感たっぷりでイェ~イとばかりに

盛り上がれるライヴ盤がぴったりなんであります。頭カラッポで阿呆になれるし。

ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットのアルバムは数が多くて、

どれ聴いてもあんまり変わんないんだけど、

これはジョン・スコフィールドという異物(?)が交じったことが功を奏して、

決定的な名作となったんでした。

ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットといえば、

ドラマーはダニー・リッチモンドと、

ベースをのぞく全員がチャーリー・ミンガスの門下生で、

ブラック・ジャズの伝統を継承したともいえるグループ。

そこに当時はまだ変態ギタリストと揶揄されてもいた

白人のジョン・スコフィールドが加わったというのがミソ。

白人が加わったことでブラックネスがより増すという、稀有なアルバムになったんです。

ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットって、

アダムスがサックスをぶりばりと咆哮しまくり、

プーレンが肘打ち、拳ころがしでピアノを痛めつけるパフォーマンスが有名で、

世間的にはアヴァンギャルドとかみなされてたんですけど、実は全然違うんですよ。

プーレンのぶち切れパフォーマンスも聴き慣れてしまえば、

あぁ、またいつものパターンかとわかる安定感ある演奏で、手クセも満載。

つまり前衛なのではなく、鍵盤を使って音の奔流を巻き起こす

黒人芸能的なエンタテインメントなのですね。

しかし、そこにジョン・スコフィールドというまさしく異物が入って、

グループをかく乱したことにより火が点き、

いつものカルテットの安定感をぶち破ったんですね。

ジョン・スコフィールドのオリジナルの1曲目 ‘I.J.’ から、

ディストーションのかかったファンク・ギターが大暴れ。

アダムスとプーレンを食うプレイの連続に、さすがに4人の目の色も変わったんでしょう。

続くアダムスのオリジナルのファンク・ジャズ ‘Flame Games’ は、

このカルテット+1の最高の名演となりました。

ソウル・ゴスペル色強いプーレンのオリジナル2曲はポップといえるほどで、

ミンガス門下生らしいブラック・ジャズの美点を示しています。

いまだったら、渋さ知らズのファンとかが聴いても、気に入るんじゃないかしらん。

George Adams / Don Pullen Quartet "LIVE AT MONTMARTRE" Timeless CDSJP219 (1986)

2023-08-04 00:00

コメント(0)

ドロドロの愛憎劇を抜けて サマー・ウォーカー [北アメリカ]

サマー・ウォーカーの “STILL OVER IT” が全米1位を獲得したのには、驚いたなあ。

全米1位とかグラミーとかの賞を獲るようなアルバムと、

無縁な音楽生活を送っている当方としては、これはレアな出来事であります。

ア・カペラのボーナス・トラックが入ったターゲット盤で聴いていたんですけれど、

痛みの強い歌に気圧されて、繰り返し聴くのはちょっとツラかったかなあ。

じっさいこのアルバムは、別れをテーマにした私小説アルバムらしく、

男女のイザコザを描いた、かなりドロドロした詞を歌っているとのこと。

ソング・リストの各曲に日付が書かれてあって、

2019年8月から2021年9月の日記になっているみたいです。

歌詞なんてぜんぜん聴き取れないけれど、波乱万丈が綴られているのでしょう。

サウンドの方はアトランタ・ベースあり、トラップ・ソウルあり、

ジャジーなスロウ・ジャムあり、90年代から脈々と続くR&B史をなぞっていて、

プロダクションは王道感があります。

新作は、感情の泥沼のようだった“STILL OVER IT” とまるで趣が異なります。

新作といっても既発のEP2作を合体した変則アルバムで、

生演奏を含むプロダクションにのせて、柔らかな表情の穏やかな歌を聞かせます。

ウォーカーは、闘争やストレスから解放され、セルフ・ケアに重きを置いたのだとか。

まさにそうしたネライどおりの作品に仕上がっていますね。

ゆったりとしたグルーヴは、シルクの柔らかさに身を包む心地良さ。

ジャジーなネオ・ソウル・サウンドは極上です。

繊細な歌いぶりや息遣いのヒリヒリしたニュアンスから、

胸の鼓動が伝わってくるかのようで、ドキドキしてきます。

スポークン・ワードでのインティメイトな語りなど、

すぐ隣にウォーカーがいて、おしゃべりしているかのよう。う~ん、身悶えるなあ。

お休み前の一枚として重宝しそうな予感。

Summer Walker "STILL OVER IT" Target Exclusive version LVRN/Interscope B0034704-02 (2021)

Summer Walker "CLEAR: THE SERIES" LVRN/Interscope B0037928-02 (2023)

2023-07-13 00:00

コメント(0)

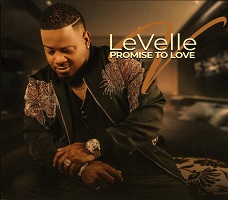

アダルトR&Bシンガーの歌ぢから レヴェル [北アメリカ]

う~ん、やっぱ、歌ぢからが違うなぁ。

レヴェルは、昨年デビュー作を出したカンザス・シティ出身のアダルトR&Bシンガー。

いまどき貴重ともいえる、オーソドックスなタイプの実力派です。

美メロ揃いのデビュー作をヘヴィロテしたんだけど、はや2作目が出ましたよ。

これがまたデビュー作を上回る仕上がりで、すっかり破顔しちゃいました。

こりゃあ、書いておかなきゃねえ。

暑苦しいくらい、ねっとりと甘いラヴ・ソングを歌う人なんですけれど、

このねちっこい歌いぶりから、熱いソウルが滴るようじゃないですか。

やるせない感情を振り絞るように歌って、胸をぎゅっとつかまれます。

王道ソウルそのものの歌手なんだけど、派手さのないところが、またぼく好みの人。

デビュー作ではアンソニー・ハミルトンをゲストに迎えていましたけれど、

2作目ではアンソニー・ハミルトンに加え、ラヒーム・デヴォーン、アフター7、

ザカルディ・コルテスとさらに豪華なメンツが参加しています。

関心してしまうのが、こういう個性豊かなゲストの力を利用して、

みずからの魅力を巧みにアピールしているところ。

ゲスト・シンガーの個性にぜんぜん負けない、キャラの立ったレヴェルの歌声は、

ゲストとくっきりと対比させることに成功しています。

プロデューサーがレヴェルの魅力をよくわかっているんだね。

デビュー作・セカンド作とも、クロード・ヴィラニという人のプロデュースで、

調べてみたら、ソノ・レコーディング・グループというレーベルを設立した人なのね。

ソノ・レコーディング・グループから出たアフター7の21年作でも、

3人のプロデューサーの一人に名を連ねていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-10-11

そういえばメン・アット・ラージもこのレーベルの作品だったんだな。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-26

どうやらぼく好みのレーベルのようなので、今後チェックしなくちゃ。

LeVelle "MY JOURNEY CONTINUES" SoNo Recording Group no number (2022)

LeVelle "PROMISE TO LOVE" SoNo Recording Group no number (2023)

2023-07-11 00:00

コメント(0)

エクスペリメンタルR&Bの逸材 リヴ [北アメリカ]

過激なエレクトロで彩られた1・2分台の曲が次から次へと飛び出し、

頭クラクラ、混沌としたサウンドに翻弄されていると、

あっという間にラスト・トラックへと行きつき、トートツに終わってしまい、ボーゼン。

「なんじゃこりゃあ!」と、松田優作みたく思わず叫んじゃいましたよ。

すぐさまアタマからリピートしてしまい、

すっかりこのアルバムの中毒性にヤラれてしまいました。

ダラス出身、ロス・アンジェルスを拠点に活動する、

R&B系新進シンガー・ソングライターの初フル・アルバム。

ドラムンベース? アンビエント・テクノ? アブストラクトR&B?

ヴェイパーウェイヴ? なんと表現すればいいのかわからないトラックが並びます。

プロダクションはえらくエクスペリメンタルなんだけど、

強烈に惹き付けられたのは、甘美な音色とメロディの美麗さゆえ。

最近のR&Bって、めちゃくちゃ音色の選択が良くなったと思うんだけど、

特にこのアルバムなんて、デリカシーの塊みたいな音響。

音の輪郭がくっきりとしていて、不快な響きがいっさい出てこない。

最近、電子音楽やアンビエントにも抵抗なく楽しめる作品が多くなったのって、

間違いなく音選びのチョイスとセンスの向上のせいだな。

リヴが絶叫する場面ですら、ぜんぜん耳に痛くならないのは、

声が浮遊するサウンドスケープに織り交ざって、

ナマナマしい感情表現がメロウなサウンドにくるまれているから。

こんな激情の伝えかたもあるんだねえ。斬新だなあ。

音楽一家に生まれ、エリカ・バドゥやロイ・ハーグローヴらが通った

ブッカーT・ワシントン高校からシカゴ美術館附属美術大学に進んで

アート、音楽を学んだという人だから、その才覚は確かですよ。

すっかりこのアルバムにマイっていたら、

なんとタイミングよく来日するというので、楽しみにしていましたよお。

ビルボードライブ東京、6月18日セカンド・ステージ。

開演前のステージに、どーんとドラムスが鎮座していたのは、意外や意外。

そういやリヴの実兄は、スナーキー・パピーやRC&ザ・グリッツで叩いていた

タロン・ロケット。なので、お兄さんを連れてきたのかと思ったら、違いました。

リヴをサポートするのは、白人男性のドラマーと、

シンセ・ベースを操る黒人男性の二人。リヴもサンプラーをかなり操作します。

いやぁ、強力なステージでした。

リヴのヴォーカルがとにかくストロング。シアトリカルな表現力がダイナミックで、

エリカ・バドゥを苦手とするぼくも、ねじ伏せられちゃいました。

エリカより断然いいじゃん、まじで。

ドラマーがサンプリング・パッドをスティックで叩いてプリセットのビートを鳴らし、

ドラムスの生演奏は、フィル・インを入れたり、ソロで大暴れするというスタイル。

螺旋状のエフェクト・シンバルもセッティングしてありましたよ。

リヴもサンプラーを使ってヴォーカルを加工したり、

モニターにマイクを向けてハウリングさせたりしながら、

アルバムでは1・2分の曲を、ぐんと引き延ばして聞かせます。

サンプリング・ループと生演奏がバトルになる場面では、

トランシーな磁場を生み出すほどでしたよ。

最後に余談ですが、

リヴにサインを入れてもらったCD、日本では手に入りません。

アマゾンにも流通していないので、ぼくはバンドキャンプから購入しました。

さすがにライヴ会場には持ち込んで販売するだろうと思いきや、それもなし。

もうアメリカでは、フィジカルで商売する気がまったくないんだね。

Liv.e "GIRL IN THE HALF PEARL" In Real Life Music inreallife066CD (2023)

2023-06-21 00:00

コメント(0)