コクが増したマロヤのシンガー・ソングライター ダヴィ・シカール [インド洋]

しっかりとした重みのある濃厚な味わい。コクが深くなりましたねえ。

レユニオンのシンガー・ソングライター、ダヴィ・シカールの20年新作。

その前作となる16年作も見つけたので、一緒に書いておきましょう。

ダヴィ・シカールは、伝統マロヤの音楽家ではなく、

マロヤをベースにフォーク・ロックのサウンドで聞かせる人。

10年前に紹介したファブリース・ルグロと同じタイプの人ですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-05-06

人気の点で言ったら、ファブリース・ネグロとはケタ違いで

レユニオン現地でのダヴィ・シカールの人気は圧倒的な高さ。

なんせダヴィの作品は、ワーナー・ミュージック・フランスが

配給していましたからね。

ぼくもワーナーが配給した2作品は聴いていましたけれど、

正直あまり熱心になれませんでした。

というのもダヴィの音楽は、歌詞を聞かせることに重点を置いているので、

歌詞を解さずにサウンドだけ楽しむ外国人には、

なかなかその魅力を捉えにくいタイプの音楽だったからです。

06年作の “KER MARON” ではマロヤのパーカッションを効果的に配した

スリリングな場面もありましたが、08年作の “KER MARON” は1曲がかなり長く、

内省的な思索を深めた音楽となっていて、

歌詞がわからないことにはアプローチしようがないという印象だったんですよね。

そんなわけで、その後のダヴィをフォローをせずにいたのですが、

20年に出た最新作の “KER MARON” と前作の “MON ZANFAN” は、

色彩感のあるジャケットが象徴するように、ぐっと開放的になりましたね。

マロヤのパーカッション・アンサンブルを強調し、

女性コーラスを配して華やかさを押し出しています。

曲ごとにギター、ピアノ、アコーディオン、管楽器を効果的に使って、

サウンドの色彩感は以前とは段違いに増していて、

これなら歌詞を解さない者でも惹きつけられます。

ダヴィのヴォーカルも多彩なサウンドに合わせて、

さまざまな表情をみせるようになっていて、

そのコクの深さにあらためて魅力を感じた次第であります。

Davy Sicard "BAL KABAR" no label no number (2020)

Davy Sicard "MON ZANFAN" Saraswati Music 88985309412 (2016)

Davy Sicard "KER MARON" Warner Music 5101170082 (2006)

Davy Sicard "KABAR" Warner Music 2564694984 (2008)

2024-03-31 00:00

コメント(0)

大西洋を横断するクレオール・ジャズ アコダ [インド洋]

クレオール・ジャズ・トリオ、アコダの2作目。

2年前に出ていたのに、気付きませんでした。

レユニオン出身のジャズ・ピアニスト、ヴァレリー・シャン・テフ率いる

アコダの19年のデビュー作は、ちょっと物足りなくてパスしましたが、

第2作はいいじゃないですか。

ベースのバンジャマン・ペリエとパーカッションのフランク・ルメレジは

前作と同じで、今作は曲によりさまざまなゲストを迎えています。

レユニオンのジャズ・ハーモニカ奏者オリヴィエ・ケル・ウリオのほか、

グアドループのグウォ・カのパーカッショニスト兼シンガーのエマニュエル・レヴェイエと、

グアドループのカドリーユを代表する大ヴェテラン、ニタ・アルフォンソを迎えていて、

とりわけ老齢のニタ・アルフォンソを招いているのには、驚きましたね。

カドリーユを指揮する号令(かけ声)がラップのようにも聞こえるのは、

クレオール・ジャズのサウンドゆえでしょう。

ヴァレリーの輪郭のくっきりとしたピアノ・サウンドがとても明快。

粒立ちの良い打音がリズムを押し出して、マロヤ、ビギン、グウォ・カを横断する、

いわば大西洋を渡るクレオール・リズムの饗宴を繰り広げています。

さまざまなリズムの実験場といったオリジナル曲を揃えたのも、今作の魅力。

リズム・チェンジでもう少し大胆な場面展開につながるアレンジが欲しかったけれど、

そこらへんは今後の課題かな。

また今回は、ヴァレリーの歌もふんだんにフィーチャーして、

ピアノとユニゾンでスキャットを繰り広げているんですけれど、

ミックスを抑え目にしているのが、もったいない。

もっと大胆にやれば、タニア・マリアにも迫れそうなのに。

アルバム・ラストは、ゆいいつのカヴァーで、マルチニークの名作曲家

レオーナ・ガブリエルが31年に作曲した ‘La Grev Baré Mwen’。

かつてカリも取り上げたビギン名曲を面白いアレンジで聞かせています。

ちなみに、ヴァレリーは歌手としての活動もしていて、

グアドループ出身のピアニスト、フロ・ヴァンスノとのコラボによるプロジェクト、

テール・ラバのデビュー作が3月22日リリース予定とのこと。こちらも楽しみです。

Akoda "NOUT’ SOUK" Aztec Musique CM2795 (2022)

2024-03-01 00:00

コメント(0)

熱帯歌謡の美味を探して セルジュ・ルブラッセ [インド洋]

せっかくの機会だから、もう少しモーリシャスのセガの話をしましょう。

太鼓と歌だけで演奏されていたモーリシャスのセガに、

はじめて西洋音楽を取り入れたのがチ・フレールであったことは、以前書きました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2009-10-22

チ・フレールに始まったセガのポップ化をさらに推し進めたのが、

セルジュ・ルブラッセだったのです。

30年生まれのセルジュ・ルブラッセは、9歳で父親を亡くし、

14歳の時に小児麻痺が流行して学校が閉鎖されたことを契機に、

家計を助けるため、働き始めます。

森林局で働いていた時にチ・フレールと出会い、ルブラッセも触発されて

セガを歌い始めるようになります。

イギリス陸軍に入隊してエジプトへ赴任し、帰国後は学校の教師として働きますが、

モーリシャス警察音楽隊のリーダー、フィリップ・オーサンの目にとまり、

教職のかたわら歌手として雇われて、

ポール・アンカなどのヒット・ソングを歌うようになります。

あるとき、ルブラッセの自作のセガを聴いたオーサンは、公式の演奏の場で

ルブラッセに自作曲を歌うように促し、58年にパリのヴェンパン・スタジオで録音した

‘Madame Eugene’ が島で大ヒットとなります。

この‘Madame Eugene’ を1曲目に収録した、

ルブラッセのリイシューCDとの出会いは、ぼくには衝撃でした。

モーリシャス警察音楽隊(L'Orchestre Typique De La Police)の演奏が、

とんでもなく魅力的なんですよ。

ギター、ピアノ、ベースに、管楽器と打楽器を加えた小編成の楽団が

サロン風の演奏を繰り広げるんですけれど、

ヨーロッパのダンス・バンドの編曲技法を採り入れ、

フルート、バス・クラリネット、トランペット、サックスが対位法を用いた

カウンター・メロディを展開するという、洗練されたアレンジを聞かせるんですね。

さらに、ヴィブラフォンやチェレスタを使って、エキゾティックな味を加えるところなんて、

アーサー・ライマンやマーティン・デニーを連想せずにはおれないもので、

マラヴァン(マラカス)、トライアングル、ルーレなどの打楽器が生み出す

セガのリズムは、まさしくインド洋のラウンジ・ミュージックでした。

これはぼくの推測ですけれど、セガのポップ化を進めた影の立役者は、

フィリップ・オーサンだったんじゃないでしょうか。

セルジュ・ルブラッセをフックアップしたのもオーサンならば、

ルブラッセ自作のセガを評価して、彼に歌わせ、録音までしているんですからね。

チ・フレールの時代には、まだアコーディオンとトライアングルという

素朴な伴奏だったのを、モーリシャス警察音楽隊の洗練されたバンド・スタイルに

アレンジしてセガを録音したのは、画期的な出来事だったはず。

たとえば、ジュジュやルンバ・コンゴレーズのような

他のアフリカ音楽の成立過程を考えてみても、

チ・フレールからセルジュ・ルブラッセへの変化は、

二つも三つも飛び級したかのような発展をしているからです。

それまでモーリシャス警察音楽隊が演奏していたのは、

西洋音楽のスタイルの軍楽だったり、ポピュラー曲のコピーだったと思われます。

ルブラッセもポール・アンカなどのヒット・ソングを歌っていたというのだから、

オーサンにとっても、セガをポップ・スタイルにアレンジして演奏するのは、

かなりチャレンジングなことだったはずです。

当時教職の身だったルブラッセが、オーサンに促され、

自作のセガを公の前で歌うのは、勇気のいることだったと語っています。

なぜなら当時のモーリシャスでは、セガは下層庶民の娯楽で、

もともと奴隷の音楽とみなされていたからです。

上流階層の人も交じる公共の場でセガを歌うことは、考えられないことだったんですね。

そうした事情は、ルブラッセばかりでなく、警察音楽隊のリーダーという公職にあった

オーサンにとっても同じだったはずで、

オーサンはかなり進歩的な、開かれた人物だったんじゃないでしょうか。

セルジュ・ルブラッセの名をぼくが初めて知ったのは、『ラティーナ』の94年1月号に載った

森田純一さんの記事、「混合するモーリシャス~クレオールの音楽」がきっかけで、

森田さんはモーリシャス現地でルブラッセに取材をしていました。

記事中で「セルジュ・ルブラッセの歌が聴ける唯一のCD」として、

プラヤ・サウンド盤のコンピレ“SEGA NON STOP” を紹介していて、

そのCDは無許可で出て「問題が多い」と書かれていただけに、記事の翌年に、

ルブラッセの署名入りでリイシューされた本作を見つけたときは、カンゲキしたものです。

この1枚で、セガの魅力に目を見開かされて、その後もいろいろ探したものの、

60年代のセガが聞けるのは、とうとうこの1枚しか見つかりませんでした。

その後手に入れたルブラッセのEPが、4枚ほど手元にあります。

イギリスのタンブール・ミュージックから出たこのリイシューCDは、

『ポップ・アフリカ700/800』に載せましたけれど、

のちにジュイエから、ジャケットを変えて再発売されています。

また、時代が下った03年には、

ルブラッセの孫世代のような若い女性歌手と一緒に出したCDもあります。

2000年代に入ってから、新たに出た60年代録音のリイシューでは、

先の2枚同様、‘Madame Eugene’ を皮切りに12曲が選曲されていて、

59・60年録音と書かれていますが、‘Madame Eugene’ は58年録音なので、

クレジットは不確かですね。とはいえ、どうやらクロノロジカルには並べているようで、

伴奏はすべてモーリシャス警察音楽隊です。やっぱりこの時代の録音が最高ですね。

今回調べていてわかったんですが、このアルバムの続編で、

60~65年録音を収録した第2集も出ていたようです。

この第1集と第2集はストリーミングにあるので、ぜひ聴いてみてください。

Serge Lebrasse "LE PRINCE DU SEGA" Tambour Music CDTAMB3

[EP] Serge Lebrasse "Oté La Réunion/La Rivière Taniers/Sega 3 Z (Zene Zens Zordi)/Femme Hypocrite" Dragons EVP2005

[EP] Serge Lebrasse "Kokono Pas Lé Mort/Dire Moi" Dragons VPN127

[EP] Serge Lebrasse "Maurice Mo Pays" Dragons VPN130

[EP] Serge Lebrasse "Seychelles, Bijoux De L'Océan/Ding, Dong, Banane" Tropic TP109

Serge Lebrasse "BEST OF SEGAS : ORIGINALS 1957-1969 VOL.1" Juillet ESSEL2501

Serge Lebrasse & Linzy Bacbotte-Williams "ALLEZ BABA" Meli Melo Music BEE010903CD (2003)

Serge Lebrasse "SEGATIER DE I'ILE MAURICE: VERSIONS ORIGINALES VOL.1 1959-1960" Kanasuc no number

2022-10-22 00:00

コメント(0)

知られざるモーリシャスのセガ ロジェ・クランシー [インド洋]

前回取り上げたレ・ピトン・ド・ラ・フルネーズのアルバムに、

モーリシャスのセガ・シンガー、ロジェ・クランシーの‘Séga Pêcheur’ がありました。

オリジナルは70年にASから出たEPに収録されていた曲ですけれど、

LPにもCDにもなっておらず、当然ストリーミングにもないので、聴くことはできません。

ロジェ・クランシーはマリー・ジョゼーとの夫婦デュオで、

60~70年代に数多くのEPを出した、モーリシャスの代表的なセガ・シンガー。

残念ながら当時の音源は未復刻なので、まったく知られていません。

レユニオン音楽のヴィンテージ録音を復刻したタカンバが、

モーリシャスも掘ってくれたら良かったんだけれど、

タカンバは活動停止しちゃったからなあ。

モーリシャスの魅惑の熱帯歌謡は、

欧米のDJ連中が掘ってるのより一時代前の60年代に,、

たんまり眠っているんですけどねえ。

ロジェとマリー・ジョゼーとコンビも、60年代録音があるはずなんですけれど、

ぼくも聴いたことはないんですよねえ。

LP時代は、観光客向けのステージ衣装で、ダンサーたちとともに写った

レコードが何枚かありましたっけ。

ほかにも、ロジェのソロLPがあった記憶がありますけれど、手元にはなく、

CD時代になってから出た、04年作の1枚を持っています。

このCDが絶品なんですよ。

オープニングから、コロコロとしたバンジョーの響きと、

アコーディオンの涼し気な音色に誘われて、

セガの朗らかなリズムに頬がゆるみます。

ロジェのバックで囃子役の男女が、ちゃちゃを入れたり、

のどかなトランペットがフィーチャーされるのもなんとも楽しくって、

これぞセガのムードです。ロジェのコミカルな歌いぶりも、

セガの大衆芸能らしい性格をよく映し出しています。

ドラムスの生音や、キーボードの加工していない音づくりが、

これほどここちよいアルバムも、なかなかないですよねえ。

まるでデモ・テープみたいなサウンドですけど、

60年代のアクースティックな歌謡セガに通じるローカルらしい味わいで、

これをチープと呼ぶ人は、心が曲がってます。

『ポップ・アフリカ700/800』の選盤では、

ミッシェル・ルグリに席をゆずってもらったので、

ロジェ・クランシーは紹介できませんでしたが、

ミッシェル・ルグリのアルバムと全く遜色のない内容です。

思えば『ポップ・アフリカ700/800』でセレクトしたシリル・ラムドゥー、

ミッシェル・ルグリ、トントン・アンペーニュだって、

聴いたことのある人が、いったい何人いるのやら。

現地産CDはいまや入手不可能だし、ストリーミングにあるわけないし、

容易に聴けない状況が、クヤシイったらないですよ。

Roger Clency "ROULÉ CLENCY" Wannado Production W059/04 (2004)

2022-10-20 00:00

コメント(0)

ぴちぴち跳ねるマラガシー・ビート ベリケリ&ザマ [インド洋]

しばらくマダガスカルの音に接していなかったからか、

めっちゃ新鮮で楽しめた、マダガスカル/フランス混成グループのデビュー作。

カボスを弾き歌う在フランス・マダガスカル人シンガー・ソングライターのベリケリと、

ル・マン在住のギタリスト、エリック・ドボカが出会って結成されたザマは、

マダガスカル人パーカッショニストとフランス人兄弟のベーシストとドラマーを含む5人組。

全員マダガスカル人なんじゃないの?としか思えない、

オーセンティックなスタイルのサレギ、ツィンジャカ、バナキを演奏していて、

フランス人ミュージシャンたちのマダガスカルのリズムの咀嚼ぶりが鮮やかです。

完全人力演奏によるアクースティックな音づくりが、

マダガスカル現地産と聞きまがうようなサウンド・テクスチャなんですよ。

軽快にハネるサレギのビートなど、見事なまでにマラガシ・マナーで、

ぴちぴちと弾けるサウンドが、胸をすきますねえ。

フランス人ミュージシャンの音楽的背景がちらりと見えるのは、

エリック・ドボカがスークースぽいギターを弾く‘C'est Le Moment’ や、

‘Salama’ で披露されるエリック・ドボカのジャジーなギター・ソロや、

トマ・ブシュリーのベース・ソロくらいじゃないですかねえ。

ベリケリのサビのある声も土臭い歌いっぷりも、マラガシーらしくていい感じ。

ハーモニーをとるバック・コーラスとのバランスも、申し分ありません。

現在はフランスのナントに暮らすベリケリですけれど、

マダガスカルで85年にデビュー作を出して、

‘Tara Avion’ のヒットでマダガスカル全土に知られる有名人だそう。

ぼくはこれまでまったく知らない人だったので、少し調べてみたんですが、

マダガスカル盤CDは見つけられず。カセットだけだったのかなあ。

Berikely & Zama "ELAELA" Abrazik BAZ001/1 (2022)

2022-10-14 00:00

コメント(0)

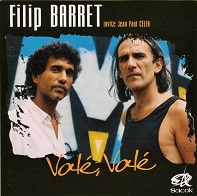

ボブレとコントラバスのインプロヴィゼーション フィリップ・バレ [インド洋]

ファブリス・カミロと一緒に入手したレユニオン音楽の旧作。

これがとびっきり、オモシロい!

なんと、ボブレとコントラバスのデュオ作品という変わり種。

ボブレは、ブラジルのビリンバウと同種の楽器。レユニオンの楽弓ですね。

コントラバスはジャズの語法で演奏されています。

表紙写真の左に写るのが、ボブレを演奏する主役のフィリップ・バレ。

右が51年アルジェリア生まれのフランス人ベーシストのジャン=ポール・セレア。

コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)で、

クラシック・ベースの教鞭もとるというヴァーチュオーゾです。

オープニングは、ベースのみの伴奏で、

伝統マロヤの守護神フィルミン・ヴィリのマロヤをバレが歌うんですが、

雄弁なベースに引き込まれて、マロヤの深淵をのぞきこむような気分にさせられます。

ボブレとの演奏においても、ベースはかなり自由度を与えられていて、

のびのびと即興をしていますね。

フィルミン・ヴィリ作の曲がもう1曲あって、そこではタミール語で歌われています。

ジャケット写真の顔立ちを見るに、バレはタミール系インド人移民の末裔なのかな?

ボブレのソロ演奏や、ベースのソロ演奏のほか、

11分を超す二人のインプロヴィゼーションもあります。

長尺の即興演奏も、二人の集中力が切れてダレるような瞬間が片時もなく、

両者のエネルギー密度の高さに圧倒されます。

丁々発止の会話を交わしながらも、プレイは抑制が利いていて、

ハッタリめいたところが一切ないのにも、めちゃくちゃ好感が持てますね。

いったいどういう人なのかと思ったら、

56年にレユニオンで生まれた後、4歳で両親とともにパリへ渡り、

12歳でギターを習い、20歳でベーシストとしてプロ活動を開始。

パリのクラブやキャバレーで、歌手の伴奏やダンス・バンドで演奏したあと、

81年に故郷のレユニオンへ帰郷して、ヴァイオリニストのリュック・ドナットと出会い、

リュックの楽団に4年間在籍してセガを学んだことが、

レユニオン音楽への本格的な邂逅になったようです。

この時に、セガばかりでなく、マロヤを含むレユニオンの伝統的な歌を学んで、

ボブレを習得したとのこと。その後、サン=ドニの国立音楽院で教鞭をとり、

インド洋のジャズ・フェスティヴァルでジャン=ポール・セレや

サックス奏者のフランソワ・ジャンノーと共演するほか、チェンナイの音楽家と組んで、

アルバムも制作しています。92年には自身のオーケストラを設立し、

インド洋音楽を取り入れた即興音楽を演奏して、

ユニークな音楽性を披露してきたんですね。

経歴を知って、なるほどと納得がいきました、

ナナ・ヴァスコンセロスのビリンバウのアルバムに満足いったためしのないぼくでも、

このアルバムは、手放しで賞賛できます。

Filip Barret "VALÉ, VALÉ" Sacok 61425 (1998)

2022-07-04 00:00

コメント(0)

マロヤ解禁後世代の活躍 ファブリス・カミロ [インド洋]

レユニオンのマロヤが09年にユネスコの無形文化遺産に登録されてからというものの、

ちょっとしたブームになって、マロヤのアルバムが大量リリースされるようになりました。

あれから十年を経て、広くマロヤが認知されるようになるとともに、

最近ではジャズやエレクトロなどへの活用など、

新たな取り組みに大きな可能性を感じさせる作品も続出して、

次なるフェーズに入ったのを感じます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-01

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-27

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-23

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-06-08

一方、伝統マロヤの方は、聴く機会が少なくなりましたけれど、

旧作で目の覚めるようなフレッシュなアルバムに出会えました。

それがファブリス・カミロという若者が出した01年作。

ドレッド・ヘアのジャケットは、なんとなく見覚えがあり、

当時よくあったマロヤとレゲエをフュージョンさせたマロゲのシンガーだろうと

タカをくくって、無視したようなおぼえが、うっすらあります。

レーベルも、駄作の多いオアシスだしね。

当時、レユニオンの地元レーベルのオアシスは、マロゲやセゲエなど、

レゲエと安直にミックスしたアルバムを大量に出していたんです。

マロヤやセガへのリスペクトなんぞ、カケラも感じられないクズ作ばっかりで、

レゲエ受容のココロザシの低さでは、ハワイのジャワイアンと肩を並べる、

聴くに値しない作品が山ほどあって、何枚処分したことか。

だもんで、ドレッド・ヘアのこの人も無視したんだと思いますが、

あちゃあ、この人はホンモノでしたね。

いっさいのメロディ楽器や西洋楽器を使わない、打楽器とコーラスのみの伝統マロヤ。

ちょっとノドに詰まったような声を振り絞るように歌っていて、

その吹っ切れた若々しい歌声は、胸をすきます。

パーカッションも粒立ちのよい打音を響かせていて、爽快そのもの。

01年のアルバムというと、サルム・トラディシオンのデビュー作が出た年ですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-08-18

マロヤの演奏の禁止が解かれて以降の世代の活躍が始まった当時で、

シーンが上り調子になっていく時期ならではの、イキオイがありますね。

全9曲、わずか28分弱のアルバムですが、好作です。

Fabrice Camilo "MÉSYÉ LO RWA" Sedm/Oasis CD44613 (2001)

2022-07-02 00:00

コメント(0)

マダガスカル伝統ポップ・ア・ラ・カルト ハンタ [インド洋]

マダガスカルの聞き逃し物件、発見。

02年にフランスのマリオンから出ていた女性歌手の2作目で、

本名のヴニハンタマララ・ランパラニを略して、ハンタと称しています。

マラガシ(マダガスカル語)では、「イヤント」と発音するそうですが、

いやぁ、マラガシの発音って、本当に難しくって、よくわかんない。

カボシ、マルヴァニ、ヴァリハ、ソディナといった民俗楽器主体の編成で、

ベースを除き、オール・アクースティックの伝統サウンドを聞かせます。

ゲストに、マダガスカルを代表するミュージシャンで世界的にも知られる、

ヴァリハのジュスティン・ヴァリとアコーディオンのレジス・ジザヴが参加しています。

軽やかな声で歌うハンタのスピード感溢れる歌いっぷりは、実に爽やか。

コーラスで早口ヴォーカルを聞かせる曲でのリズムのキレが、バツグンです。

女性コーラスに男性メンバーも加わって歌うポリフォニーも、味がありますね。

ハンタは、母方の祖父がピアニストで、母親は有名な合唱団の歌手という

中央高原の音楽一家に生まれ、幼い頃から音楽とダンスに没頭していたのだとか。

幼少期のほとんどを南部で暮らしたため、伝統儀式を通じて南部の伝統音楽を身につけ、

ツァピキ、バナイケ、ジヘ、ベコといった南部の伝統音楽も得意としています。

ハンタのグループは、マダガスカル南部代表として

フェスティヴァルに参加することもあるそうです。

本作では、西部のサレギや南部のツァピキといったシンコペイトの利いたリズム曲のほか、

南部の葬送歌のベコや、中央高地の伝統芸能ヒラガシの影響を思わせる曲も歌っていて、

マダガスカル音楽の多彩な伝統音楽の魅力をアピールしています。

アリオンらしい企画のアルバムですけれど、そんな企画と見事にハマったのは、

マダガスカルの多様な民族の音楽を習得した、ハンタの幅広い音楽性ゆえですね。

Hanta "RANO" Arion ARN64570 (2002)

2021-05-08 00:00

コメント(0)

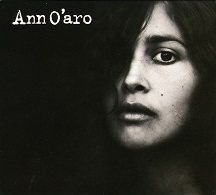

マロヤ新世代の偉才 アン・オアロ [インド洋]

この訴えの強さは、いったいどこから来ているのだろう?

2年前レユニオンから登場した、

マロヤをベースとする新人シンガー・ソングライター、アン・オアロのデビュー作に、

戸惑いをおぼえつつ感じた第一印象が、それでした。

マロヤをルーツとして身体のなかに持っている人の歌声でなく、

あとから学び取った人の歌声だなということは、すぐに聴き取れました。

いまや女性もタブー視されることなく、マロヤを歌えるようになったんだなあと、

時代の移り変わりを実感させられたものです。

とはいえ、この人のマロヤは、かなり特異なトーンを持っています。

力強い声でもなく、表現力があまり豊かとも言えない歌唱ですけれど、

いったん耳を引き付けられると、その場から離れられなくなる磁力がすごくて、

歌に込められている「圧」のようなものに、金縛りになってしまいました。

シャウトしているわけでも、金切り声をあげるわけでもないのに、です。

アン・オアロの歌のほかは、マロヤで使われる打楽器(カヤンブ、ルーラーなど)に、

曲によりフルートとトランペットが加わるという超シンプルな伴奏も、かなり風変りです。

モノクロームのデジパックのジャケットを開くと、

目をつむり絶叫している顔のアップが載り、次のページには、

一点を凝視するフェイス・ペインティングを施した横顔に、ドキリとさせられます。

ほかにも、コンテンポラリー・ダンスの一場面を切り取ったかのような、

さまざまなアン・オアロの姿が映しとられていて、

彼女の音楽の特異性と共振しているようです。

シアトリカルな歌唱をなにより苦手とする当方にも、抵抗なく聞ける歌唱で、

いわゆる上っ面の演技力ではない、もっと内面から溢れ出る訴求力が

この人にはあるという思いを強くしました。

それを理解するには、何を歌っているのか、歌詞がわからないことには、

この音楽は手に負えないなと思ったまま、やり過ごしていたのでした。

そして届いた2年ぶりの新作。

今度はパーカッションとトロンボーンのみの伴奏という、

ギリギリに音数を抑えた伴奏で歌っていて、

さらに強力なパフォーマンスを繰り広げているじゃないですか。

これは、ちゃんとこの人のことを調べてみなくてはという気にさせられましたよ。

アン・オアロの経歴を見ると、90年レユニオン島のタン・ルージュ生まれながら、

レユニオン時代にマロヤを聴くチャンスはなく、

ケベックに居を移して初めてマロヤを聴き、ケベックからパリを経由し、

レユニオンに帰郷してからカバール(マロヤのパーティ)に通い始め、

クレオール語で歌を書き始めたというキャリアの持ち主。

歌手になる以前は、コンテンポラリー・ダンスと合気道を学び、

クレオール語で書いたテキストによるダンスの振付作品で、

舞台制作も行っていたそうで、身体表現とリズムへの鋭い感性が、

この人独特の個性を生み出したといえそうです。

そして、やはり問題は歌詞の方でした。

彼女は、性暴力、近親相姦、アルコール依存症、脱植民地化といったテーマを

クレオール語の詩をつけて歌っていたのですね。

とりわけ性暴力、近親相姦については、彼女自身の自伝的内容を含んでいて、

父親からレイプされ、性暴力の被害を受けてきた体験にもとづいているといいます。

のちに父親は首つり自殺をし、さらに彼女に重い苦しみを残しています。

アルコール依存症は、植民地時代のサトウキビ工場経営に遡る問題です。

インド、マダガスカル、コモロから雇い入れた年季労働者を製糖工場で働かせるのに、

低賃金で劣悪な労働条件のもとでも、不平不満が出ず、

反乱を起こさせないようにするために、労働者たちに売れ残りのラム酒を与え、

従順に飼い慣らしたという搾取のシステムが、

現在もレユニオン社会に深い傷跡を残しているのだそうです。

わずか7歳から11歳で、字も読めない子供たちが製糖工場で働かされ、

ラム酒を飲まされていたという事実は、初めて知りました。

レユニオンにも植民地経営の黒歴史ありということなのですね。

デビュー作のフルートとトランペットが、マロヤの装飾的な存在に過ぎなかったのに比べ、

今作のトロンボーンは、アン・オアロの声を補完する第2の声としてふるまい、

重要な役割を果たしていますね。

さらに、グナーワのリズムを取り入れた‘Pik Drwat’ や、

ズークのパロディのような‘Talon Malgash’ など、マロヤから拡張した音楽性も披露して、

アルバムに豊かなヴァリエーションをもたらしています。

マロヤ新世代の異色の偉才、要注目です。

Ann O'aro "ANN O'ARO" Cobalt 860336 (2018)

Ann O'aro "LONGOZ" Cobalt 860361 (2020)

2020-11-25 00:00

コメント(0)

アナログ・オンリーのCD入手法 ダミリ [インド洋]

ここ最近、アフリカ方面のリイシューは、

アナログのみリリースというカタログが、全世界的に増えていますね。

プラネット・イルンガ(ベルギー)、アフリカ・セヴン(UK/フランス)、

アフロ・7(フィンランド)、ミシシッピ(アメリカ)あたりは、

CD制作などハナから眼中になく、

他のレーベルも、売上が期待できそうなカタログだけCDを出すといった、

腰の引けたリリース状況となっています。

デジタル>アナログ>CDといった図式でしょうか。

もはや絶滅危惧種ともいえる存在のCDファンですけれど、

フィジカルを求める音楽ファンじたいが、

昔でいう骨董や盆栽あたりの道楽と変わらない、趣味人の世界と化した現在なので、

いまだCDにこだわり続ける自分が、いかに偏屈マニアかは、重々自覚しておりますよ。

というわけで、変人上等なワタクシは、アナログ・オンリーのアルバムを、

プロモCDで入手するという奇策に出ているのであります。どうだ、まいったか(笑)。

ちょっと前にはクラムド・ディスクから出た、『キンシャサ 1978』のアナログと

CDの変則2枚組のアナログの方をプロモCDで入手したし、

最近は、ナイジェリア人トランペッター、エトゥク・ウボンのナイト・ドリーマーから出た

“AFRICA TODAY” もプロモCDで入手したもんね。

しかもこのプロモCDには、LP未収録の1曲も追加されているんでした。いーでしょ。

マニア自慢はイヤらしいので、このぐらいにして。

今回入手したのは、スイスのボンゴ・ジョーからアナログ・リリースのみで出た、

ダミリのプロモCD。マダガスカルはツァピキのシンガー/ギタリストですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-09-03

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-06-28

ダミリが世界デビューする以前の95年から02年まで、

地元で出していたカセットから編集したアーカイヴ集です。

プロモCDといっても、ペーパー・スリーヴのジャケットは市販されているものと遜色なく、

ディスクもCD-Rでなくファクトリー製のちゃんとしたものです。

アナログに添付されている8ページのブックレットはありませんけれど、

ボンゴ・ジョーのバンドキャンプのページに、

そのテキストが載っているので、ノー・プロブレムです。

あれ? でも、そういえば、ついこの前ボンゴ・ジョーが正規CDで出した

ペドロ・リマの“MAGUIDALA” は、CD-Rだったよなあ。どゆこと?

さて、ダミリの中身は、整った録音環境で世界向けに制作されたアルバムと違い、

オンボロ設備(たぶん)でレコーディングしたのであろう、地元産ローファイ・ミックス。

これをまたヨーロッパでアナログにして売り出すというのも、

なんだか倒錯シュミのようにも思えるんですけれどねえ。

サブスクで音楽を楽しむ良い子のみなさんは、

コレクター気質をこじらせたメンドくさいオヤジの戯言などは相手にせず、

モノに振り回されないで音楽を聴く、音楽ファンの本懐をまっとうしてください。

Damily "EARLY YEARS: MADAGASCAR CASSETTE ARCHIVES" Bongo Joe BJR049 (2020)

2020-09-30 00:00

コメント(2)

レユニオンのクレオール・ジャズ・シンガー・ソングライター グウェンドリーヌ・アブサロン [インド洋]

レユニオンの女性ジャズ・シンガー・ソングライターの2作目。

名前からもわかるとおり、インド系の出自を持つ人ですね。

グウェンドリーヌ・アブサロンは、92年、サン・ドニの生まれ。

叔父がミュージシャンで、その影響でギターを覚え、

10歳の時には、マロヤのアルバムにコーラスとして参加したことがあるそうです。

クラシックの声楽からジャズまで学び、はや十代の若さで、

10年にレユニオンのベスト・ジャズ・シンガーに選ばれたという才能豊かな人。

18年のデビュー作は聴いていないんですけれど、

今年出た本作は、世界各地から続々と生まれている、

ジャズ新世代の資質をうかがわせるシンガーで、

マロヤをベースにしたジャズでは、メディ・ジェルヴィル以来の本格的な逸材といえます。

メディ・ジェルヴィルがかつてプロデュースしたシンガー・ソングライター、

ファブリース・ルグロを思わず連想していたところ、そのファブリースが作曲した

‘Modernity’ を取り上げていて、ファブリースもゲストでギターを弾いています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-05-06

しかし、本作のキモはプロデューサーである、

マルチニークのピアニスト、エルヴェ・セルカルの存在ですね。

エルヴェがマルチニークの太鼓歌ベル・エアー(ベレ)を通して、

同じ奴隷文化の音楽遺産であるレユニオンのマロヤにも目を向け、

奴隷貿易がもたらした大西洋とインド洋のクレオール文化を

掘り下げる作品を生み出していることは、これまでにもここでご紹介してきたとおり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-16

そんなエルヴェをプロデューサーに据えたのは絶好のキャスティングで、

マロヤとベレのリズムをミックスした‘Béliya’ をエルヴェと共作しているところは、

まさにこの二人ならではといえます。

また、ほかにも、セザリア・エヴォーラにオマージュを捧げた二人の共作曲

‘La Diva De La Morna’ では、モルナのメロディとマロヤのリズムを合体し、

芳醇なクレオールの香りを漂わせるトラックとなっていますよ。

マルチニークだけでなく、カーボ・ヴェルデも視野に入れるところは、

広範なクレオール文化を取り入れる、エルヴェとグウェンドリーヌの音楽性の

相性の良さの表れでしょう。アルバム・ラストのサンバも印象的な、

クレオール・ジャズの涼風を感じさせる傑作です。

Gwendoline Absalon "VANGASAY" Ting Bang TB9722916-09 (2020)

2020-06-08 00:00

コメント(0)

ベスト・コモリアン・ラッパー チャッキー・ミスタ・レス [インド洋]

こちらはコモロのラッパー。

サウンド・プロダクションにコモロらしさはみられないとはいえ、

インド洋ヒップ・ホップのクオリティの高さがまるっとわかる、良作です。

チャッキー・ミスタ・レスことファハド・ユスフは、8歳の時からダンスに夢中になり、

のちにコモロ初のヒップ・ホップ・ダンス・グループを結成したという、

いわばダンサー上がりのラッパー。

だからか、リズムのノリはバツグンで、コモロ語のフロウは、

レーベル・オーナー、シェイク・MCを凌駕するスキルを感じさせます。

チャッキー・ミスタ・レスは、

16年にレユニオン島で開かれたイヴェント「インド洋の声」で

ベスト・コモロ・アーティストに選ばれ、

翌17年にシェイク・MCのフランス・ツアーに同行し、

その後シェイク・MCの後を追うようにパリへ移住して、

本デビュー作を完成させたといいます。

たしかにこのプロダクションをコモロ現地で実現するのは、難しいでしょうねえ。

ヴァラエティ豊かな全14トラックには、

6人のフィーチャリング・ゲストが参加していて、

ダディポスリムもチャッキーとデュエットしています。

その曲‘Tsi Hwandza’ は、ダディポスリムらしいロマンティックなラヴ・ソングで、

哀愁に富んだメロウなサウンドが、アルバムのフックとなっています。

ラッパーのOU2Sがごついフロウを聞かせる‘Punchline’ も

切迫感に溢れ、胸に迫ります。

アフリカン・ヒップ・ホップの裾野の広さを実感させる、

コモロのベスト・ラッパーによる充実作です。

Chucky Mista Res "NDOPVI EKA TSI NDAM’" Watwaniy Production 002699311/18/1 (2018)

2020-05-29 00:00

コメント(0)

コモロ・メロウネス ダディポスリム [インド洋]

インド洋のコモロにも、アフロビーツの波は来てるんだなあ。

コモロの若手シンガー・ソングライター、ダディポスリムの新作。

泣きのメロディが満載のクレオール・ポップで、めっちゃ美味なアルバムなんですが、

プロダクションのそこかしこから、アフロビーツが見え隠れしているんですよ。

これって、機材やソフトが同じだからなんですかねえ。

15年にデビュー作を出し、昨年出た本作が2作目。

コモロを代表するラッパー、シェイク・MCが設立したレーベルから出していて、

シェイク・MCも1曲で客演しています。

ヒップ・ホップR&Bのセンスをうかがわせるサウンド・メイキングと、

アンゴラをホウフツとさせる哀愁味たっぷりの楽曲がベスト・マッチングで、

コモロの新世代を感じさせる才能ですね。

ダディポスリムの甘いヴォーカルも、女子アピール度高し。

典型的なスウィート・ヴォイスの持ち主で、声も良ければ、歌い口も絶妙です。

子供の頃に大ファンだったのが、スティーヴィー・ワンダーと

サリム・アリ・アミールだそうで、スティーヴィー・ワンダーは納得感ありまくり。

サリム・アリ・アミールのようなターラブ・センスは、本作にはありませんけれど、

15年のデビュー作では、‘Mwandzani’ で発揮されていました。

レパートリーには、ダンスホール・レゲエやラテンなどもあり、サウンドはカラフル。

プロダクションが難だったデビュー作“TWAMAYA” からは見違えて、

アフリカン・メロウネスの極致ともいえるこのサウンド、

リシャール・ボナのファンにぜひ聴かせたいな。

Dadiposlim "HOLO" Watwaniy Production no number (2019)

Dadiposlim "TWAMAYA" Watwaniy Production 0026993-000005/6824.2 (2015)

2020-05-27 00:00

コメント(0)

コモロのモダン・ターラブ サリム・アリ・アミール [インド洋]

30年のキャリアをほこるコモロ音楽のフィクサー、

サリム・アリ・アミールの新作が届きました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-02-07

哲学者のような顔立ちと、瞑想するが如く

静かに目を閉じているポートレイトは、風格を感じさせるもので、

深みのある色合いと相まって、いいジャケットだなあと、しばし眺めてしまいました。

本作で12作目となる新作、

コモロ歌謡に溶け込んだ多様な音楽要素が芳醇な香りを放っていて、

コモロ現地産のモダン・ターラブを堪能できる仕上がりとなっています。

オープニングの‘Watsha Waseme’ は、

ハリージのようなつっかかるリズムが印象的なナンバー。

このリズムはコモロの伝統リズムなのだそうで、ハリージと似たニュアンスがあるのは、

ターラブがアラブ湾岸諸国との交流から生まれたスワヒリ文化を象徴しているとも、

いえるのかもしれませんね。

ロック・ギターぽいリフや、

80年代ポップ・ライのようなシンセ・ソロまで聞けるところは、

近年のアラブ/マグレブ歌謡をも呑み込んでいる証しでしょう。

もう1曲ハリージぽいリズムが聞ける‘Ankili’ では

ターラブぽいメロディを、ウードやカーヌーンをフィーチャーして聞かせていますよ。

60年代アラブ歌謡の色濃い‘Na Andziwa’ の艶っぽい味わいもたまりません。

‘Maskini Mbaba’ ではメロディがインドぽく思えたり、

アコーディオンをフィーチャーした‘Msubuti’ は、ムラユみたいなメロディ

とサレギのようなリズムが聞け、遠くアジアから近隣のマダガスカルまで、

多彩な音楽のミクスチャーが楽しめます。

ラストの‘Ushindzi’ は、なんとエレクトロ仕立てで、ちゃんと現代とも呼応しています。

サリムの深みのある声と諭すような歌いぶりに、ほっこりとした温かみがあって、

現地のプロダクションならではのローカルな味わいと、絶妙にマッチしていますね。

Salim Ali Amir "TSI WONO ZINDJI" Ankili 57/12/19/SAA (2019)

2020-02-21 00:00

コメント(0)

インド洋と東アフリカ沿岸の文化混淆音楽 ボイナ・リジキ&スビ [インド洋]

サリム・アリ・アミールのアルバムにフィーチャーされていたスビは、

ボイナ・リジキとのコンビで知られている人。

このコンビのアルバムでは、ターラブ研究で有名な民族音楽学者の

ウェルナー・グレブナーが制作したドイツのディジム盤がありましたけれど、

スタジオ1からもCDを出していたんですね。

マダガスカルのマルヴァニと同じ起源の箱琴ンゼンゼを弾くスビと、

イエメンのガンブースと起源を同じくする5弦楽器ガブシを弾くボイナ・リジキは、

ともにモヘリ島出身の伝統音楽家。97年にグランド・コモロ島のモロニで偶然に出会い、

モーリシャスやレユニオンのカヤンブと同型のシェイカー、

ムカヤンバを振る奏者を加えて活動を始めます。

その年にレユニオンで開かれた音楽祭で話題となり、

翌98年にスタジオ1でサリム・アリ・アミールのもと制作されたようです。

ディジム盤のライナーをあらためて読み直してみたところ、

このアルバムもスタジオ1でサリム・アリ・アミールがレコーディングしたもので、

著作権はスタジオ1にあり、

ディジムがライセンス契約で出したものだったことがわかりました。

両方のアルバムの曲目を眺めてみると、スタジオ1盤収録12曲中6曲が、

ディジム盤で再演されています。

2作にさほど違いはなく、両方のアルバムとも1曲目となっている‘Hamida’ が、

ディジム盤の方ではテンポが速く、歌のキーも上がっているくらいのものでしょうか。

イエメンではとうの昔に失われた古いガンブースが奏でる

コモロ伝統のンゴマやンゴドロのメロディは、アラボ・アフロな趣がいっぱい。

二人の強烈に泥臭いヴォーカルも味わい深く、ハチロクのグルーヴともども、

インド洋と東アフリカ島嶼部の今昔の音楽がないまぜとなっているのを感じます。

Boina Riziki Et Soubi "BWENI MARIE" Studio 1 BRS98

Boina Riziki & Soubi "CHAMSI NA MWEZI" Dizim 4503 (1999)

2020-02-09 00:00

コメント(0)

コモロの汎インド洋ポップス サリム・アリ・アミール [インド洋]

70年代ターラブ懐メロ集を制作した、

サリム・アリ・アミールのソロ・アルバムも入手できました。

62年生まれのサリム・アリ・アミールは、

コーラン学校にいた7歳の頃からカシーダを結婚式で歌い始め、

首都モロニのさまざまなイスラームの祭儀で引っ張りだことなり、

ラジオ・コモロで毎朝サリムの歌声が流れる国民的歌手となった人です。

83年にフランスの音楽賞を受賞してヨーロッパ・ツアーを行い、

コモロ出身の歌手として大成功を収めると、

89年からはモロニのスタジオ1でアレンジャーとして働き始め、

若い音楽家たちをサポートして、プロデューサーとしての活動をするようになります。

70年代ターラブ懐メロ集は、そうして生まれたアルバムだったようですけれど、

02年に出した本作は、数多くのミュージシャンが参加して、

サリムの幅広い音楽性を発揮した汎インド洋ポップスに仕上がっています。

オールド・スクールなアラブ歌謡調のターラブ‘Jellounah’ もあれば、

マダガスカルのサレギのリズムにのせた‘Mdwa Mbe’ では、

箱琴ンゼンゼを弾き歌う伝統音楽家のスビをフィーチャーするなど、

曲ごとに趣向を凝らしたヴァラエティ豊かな内容となっています。

ジョージ・ベンソンやロクア・カンザからの影響を公言するとおり、

ジャジーなセンスやメロウなソングライティングを随所に発揮したポップ・センスは、

ローカル・レヴェルのプロダクションをカヴァーして、あまりありますね。

インド洋由来のハチロクのグルーヴを活かしたリズム・アレンジも多彩で、

男性コーラスと女性コーラスの使い分けなど、細部にわたって

丁寧に作り込まれたプロダクションに職人技が光り、聴きどころがいっぱいです。

すっかり感心して愛聴していたところ、

昨年リリースされたばかりの新作の存在を知り、早速オーダーしました。

届くのが楽しみです。

Salim Ali Amir "SHIYENGO" Studio 1 no number (2002)

2020-02-07 00:00

コメント(0)

コモロの庶民感覚溢れるターラブ [インド洋]

インド洋に浮かぶコモロ諸島は、ザンジバルと同じく、ターラブが歌い継がれてきた島々。

コモロにも魅惑の南海歌謡が眠っている予感は十分するものの、

ヨーロッパのレーベルが制作するCDは、民俗音楽的なターラブばかりで、

大衆歌謡らしいターラブが聞けず、長年の欲求不満なのでありました。

コモロ現地制作のCDなら、

そうした大衆味のあるスワヒリ歌謡を聞けると思うんですけれど、

コモロ盤CDの入手はアフリカの中でも難関中の難関で、いまだ1枚も捕獲ならず。

ずいぶん昔に見つけたネット情報でウォント・リストは作ってあったものの、

入手するチャンスもなく、諦めきっていたのでした。

もはや存在すら忘れかけていた幻のコモロ盤CDですけれど、

つい最近、数枚のCDを入手することができて、舞い上がっています。

見つけたのは、グランド・コモロ島の首都モロニに住所を置く、

スタジオ1というレーベルのCD。

星降る夜にぽっかりと浮かぶ、コモロの由緒あるグランド・モスクをバックに、

イスラーム正装の男たちが描かれているジャケットが、スワヒリ・ムードいっぱいですね。

本作は6人の歌手によるオムニバス盤で、

70年代のヒット曲を再演したターラブ懐メロ・アルバムのようです。

制作年の記載がありませんが、90年代後半頃でしょうか。

コモロを代表する音楽家で鍵盤奏者のサリム・アリ・アミールと

ギタリストの二人によるプロダクションは、

いかにも低予算な作りとはいえ、サウンドは実によく組み立てられています。

ウードや弦セクション、アコーディオン、ベース、ドラムスもすべて鍵盤代用ながら、

このプロダクションは侮れませんねえ。

カジュアルな姿の庶民的なターラブをたっぷりと味わうことができて、嬉しくなります。

6人の男性歌手はいずれも中高年のヴェテランといった感じで、

70年代にオリジナル曲を歌っていた人もいるんでしょうか。

哀歓のこもったスワヒリ演歌あり、コモロ伝統のンゴマありと、カラーの異なる曲が並び、

ローカル感いっぱいのシンセ・サウンドは、ほっこりとした味わいがあって泣かせます。

インドネシアのカシーダやマレイシアのムラユそっくりの曲もあったりして、

70年代のオリジナル・ヴァージョンも聴いてみたくなりますねえ。

最後の‘Ufitina’ のみ、ホンモノのウードと太鼓をフィーチャーしていて、

より往年のターラブらしいアンサンブルを楽しめます。

Mohamed Mattoir, Ahmed Barwane, Youssouf Mze, S. Mohamed Chakir, Nassor Saleh, Seef Eddine Mchangama

"WAZAMANI VOL.1" Studio 1 no number

2020-02-05 00:00

コメント(0)

レユニオン発クレオール・ジャズ セドリック・デュシュマン [インド洋]

レユニオンのジャズ・ピアニスト、セドリック・デュシュマンは、

メディ・ジェルヴィルに続くレユニオン期待の若手。

ザヴィヌル・シンジケートのドラマー/パーカッショニストとして知られる

パコ・セリーのグループで活動したのち、マルチニークのベーシスト、

ジャン=クリストフ・ラウファストと組んでゼピシを結成し、

12年にアルバムを出していて、今作がソロ・デビュー作となります。

11曲中7曲でドラムスを叩いているエマニュエル・フェリシテは、

メディ・ジェルヴィルの“TROPICAL RAIN” でも叩いていた人。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-04-09

ゲストにマルチニーク出身のベーシスト、ミッシェル・アリボや、

ヴェトナム系フランス人ギタリストのグエン・レが起用されているところも、

メディ・ジェルヴィルの“TROPICAL RAIN” と共通していて、

ここらへんはフランス海外県のコネクションなんだろうな。

セガやマロヤのリズムを借用したトラックはあるものの、

‘Ségalougarou’ と題されたトラックはセガと無関係な演奏となっていて、

マロヤ・ジャズを標榜するメディ・ジェルヴィルのスケール感には及びません。

全体にカリブ/ラテン色の強いワールド・ジャズ・フュージョンといったサウンドで、

ジャズよりもフュージョンのニュアンスがやや強い演奏となっています。

セドリッキ・ボウの良く歌うギターも、フュージョン的な予定調和感が強く、

ジム・セレスタンのサックスも、激しいブロウを繰り広げるかと思えば、

ほかの曲ではグローバー・ワシントンみたいなヤワなソプラノを吹いたりしていて、

いまひとつ個性がはっきりしないところが、ちょっともどかしいなあ。

むしろ、ゲストのグエン・レの冴えたギター・プレイや、‘Somiz' zon'’ で聞かせる

アラン・ホールズワースばりのトーマ・マネロウクのテクニカルなプレイが

強く印象に残りました。この人もレユニオンの人だそうです。

デュシュマンという苗字から察するに、

セドリックはインド系移民の末裔だと思いますけれど、

15歳の時にセガのファミリー・グループで初レコーディングをしたという経歴を聞くと、

ひょっとして家族はモーリシャスから渡ってきたのかな?という気もしてきます。

セガやマロヤというインド洋クレオール・ミュージックに、

フランス海外県をネットワークとしたフレンチ・カリブのクレオール・ミュージックが

さらに交わった新時代のクレオール・ジャズが、

少しずつ花を広げてきたのを実感する1枚です。

Cedric Duchemann "TROPICALISM" Couleurs Music no number (2019)

2020-01-20 00:00

コメント(2)

ロックでたどるマロヤの古層 トランス・カバール [インド洋]

マロヤ・ロック!

う~ん、ありそうで、なぜかこれまでなかったコンセプトのグループですね。

アシッド・フォークやエレクトロでマロヤをモダン化した、

アラン・ペテロスやジスカカンといった先人はいましたけれど、

ここまでマロヤをストレイトにロック化したグループは、初めてじゃないかなあ。

トランス・カバールは、

ギター、ベース(コントラバス)、ドラムス、カヤンブによる4人組。

マロヤのリズムを強調した音楽性は、パーカッション・ミュージックとしてのマロヤの

アイデンティティを前面に押し出しています。

鍵盤が不在なので、マロヤのメロディに余計なハーモニーが足されることなく、

よりいっそうサウンドがストレイトに響くんですね。

グループのリーダーは、ダニエル・ワローの甥っ子のジャン=ディディエ・オアロー。

ジャン=ディディエが15年にコバルトから出したソロ・アルバムでは、

もっとエレクトロなマロヤをやっていたのに、

ハーモニーを削ぎ落としてエレクトリックな要素をぐっと落とした本作は、

サウンドの方向性を変えてきましたね。

ジャン=ディディエはパリ郊外サルトルーヴィルの生まれですけれど、

マロヤへの傾倒ぶりはダニエル・ワロー譲りのようで、

マロヤの祖先崇拝の祭儀セルヴィ・カバレにインスパイアされたと語っています。

レパートリーもマロヤの儀式で歌われる古い伝承曲を中心に選曲するなど、

ディープ・ルーツへのこだわりがうかがえます。

面白いのは、ジャン=ディディエはロックにはあまり関心がなかったそうで、

逆にレユニオン生まれのギタリストのステファン・オアローは、

ジミ・ヘンドリックスとレッド・ツェッペリンを聴いて

ギターを弾き始めたロック少年だったとのこと。

ステファンとジャン=ディディエは同じ苗字とはいえ血縁関係はなく、

フランスで出会って、マロヤ・ロックを共同で作り上げたんですね。

マロヤを現代化するためにロックを借りたのではなく、

奴隷時代の宗教的な祭儀で歌われたマロヤへとさかのぼるために、

ロックのエネルギーを借りたところが、トランス・カバールのユニークなところ。

グループ名が意図するとおり、

彼らはマロヤを演奏する場のカバールを超えんとしています。

Trans Kabar "MALIGASÉ" Discobole 88875013552 (2018)

2019-12-23 00:00

コメント(0)

サイケデリック・エレクトロニック・マロヤの大傑作 チ・フォック [インド洋]

エレクトロニック・マロヤのコンピレで

ひさしぶりにチ・フォックと再会したんですけれど、

そういえばチ・フォックって、どうしてるんだろう。近況がぜんぜん伝わってきませんね。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2019-08-01

チ・フォックはジスカカンと並ぶ、現代マロヤの重要アーティスト。

マロヤをフューチャリスティックに変貌したサウンドで、

伝統マロヤを革新したイノヴェイターです。

なかでも、ジャズの語法も借りながら、大胆にマロヤのサウンドをリクリエイトした

94年の“SWIT LOZIK” は、レユニオン音楽史に残る一大傑作でした。

安直なエレクトリック化やフュージョン化がはびこっていた90年代当時のレユニオンで、

アクースティックでプログレッシヴなサウンドを生みだした才能は突出していました。

でも、あれ以降、チ・フォックの活動が聞こえなくなってしまって、

あらためて調べてみると、11年にアルバムを出していたことが判明。

早速オーダーしてみたら、これはスゴイ!

なんともチ・フォックらしい才気あふれる力作じゃないですか。

11年といえばマロヤ再評価で盛り上がっていた時期だというのに、

なんでこのアルバムは輸入されなかったんだろう。

全編で繰り広げられるサイケデリックなサウンド・プロダクションは、

チ・フォックの面目躍如。歌詞カードには、全曲「シャンソン・ワールド・ミュージック」と

クレジットされていて、マロヤといっさい名乗らないところが面白いなあ。

しかし、聴いてみれば、どの曲も横揺れのビートをベースとした、マロヤであることは歴然。

カヤンブが入っていない曲でも、しゃかしゃかと鳴るカヤンブのリズムが聞こえてくるのは、

打ち込みやエレクトロのビートが、マロヤのリズムを下敷きとしているからですね。

エレクトロを大胆に取り入れ、トランス・ミュージックばりのダンス・ビートを放つ一方で、

サウンドの要所にルーレやカヤンブなどの打楽器、アコーディオンやギター、

女声のウルレーションなどの生音をガチンコでぶつけたプロダクションがスゴイ。

ヘヴィーなエレクトロなサウンドと打楽器の生音が互いにゆずらず、

肉感的な生々しさをグイグイと打ち出してくるんですよ。

いわゆるアンビエント・テクノといった方向には寄らず、

レユニオン伝統音楽の太い幹を感じさせるところが、頼もしいじゃないですか。

さりげなくアフロビートの要素も絡ませた2曲目も白眉。

クセのある声でねちっこく歌う、チ・フォックのロック的なヴォーカルも痛快です。

例のエレクトロニック・マロヤのコンピレには、初期の曲のリミックスなんかじゃなくて、

このアルバムから選曲したら良かったのになあ。

誰からも気付かれずにいたサイケデリック・エレクトロニック・マロヤ。

今からでも遅くないというか、今こそ聴くべき大傑作、

バイヤーさん、ぜひ日本に輸入してください。

Ti Fock "GAYAR NATIR" Sedm/Oasis CD44915 (2011)

Ti-Fock "SWIT LOZIK" Sedm/Oasis 66956-2 (1994)

2019-08-27 00:00

コメント(0)

トラディショナルでフューチャリスティックなエレクトロニック・マロヤ [インド洋]

レユニオンのエレクトロニック・マロヤについては、

以前ラベルのデビュー作を取り上げたことがあります。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-03-07

ラベルは「マロヤ・エレクトロニクス」を標榜していましたけれど、

マロヤだけでなく、もっと幅広いクロス・カルチュアルな音楽性を持っていて、

そこに注目したんですけれど、このアルバムは、マロヤど真ん中といった

「エレクトロニック・マロヤ」の名にふさわしいトラックがコンパイルされています。

エレクトロニック・マロヤのDJジャコ・マロンがリミックスした

パトリック・マナンのオープニング曲は、前半エレクトロ、後半生音という仕掛け。

後半の打楽器とコーラスのコール・アンド・レスポンスになっても、

エレクトロがいつ消えたのかわからないくらい、

シームレスに繋がっているところがミソ。

インド洋音楽のエレクトロニック・ミュージックの新進レーベル、

ババニ所属のブーグズブラウンのトラックは、

モザンビークの木琴ティンビラのダンス・リズムとかけ声に、

生のパーカッションとエレクトロニック・ビートを幾層にもレイヤーして、

アフロ色をぐっと濃くしているところがスゴイ。

エレクトロが伝統要素を倍化させて、漆黒のグルーヴを生み出しています。

パリのアフロ・エレクトニック・レーベル、マウィンビ所属の

ロヤことセバシチャン・ルジュンヌの‘Malbar Dance’ は、

マロヤに溶け込んでいるタミール音楽の成分をぐっと表に出しています。

マロヤのトランシーなビートに、タミール人男性歌手の浮遊するヴォーカルを絡ませ、

親指ピアノをカクシ味に使っているところも聞き逃せませんね。

パーカッションの生音と打ち込みが交錯するビートが、

ニュアンス豊かなグルーヴを生み出しているところがいいんです。

オール・エレクトロなトラックもなかにはあるんですけど、

ビートが幾重にも交差する複雑なリズムを作っているところは、

さすがレユニオン人!といった感じ。

あ、でも、アルバム最後に置かれた単調な四つ打ちハウスのJ=ゼウスのトラックと、

クワルドの純然たるエレクトロは、マロヤ要素皆無で蛇足感は拭えず。

ジスカカンと並びマロヤをモダン化した立役者のひとり、

チ・フォックの初期85年作の曲や、

サルム・トラディシオンの05年作の曲をリミックスしたトラックもあり。

サルム・トラディシオンは、フランスのコバルトから世界デビューする以前、

レユニオン地元のレーベルに制作したデビュー作で、

ディレイ・マシンを効果的に使っていたのが印象的でした。

エレクトロニック・ミュージックに接近するかと少し期待していたんですけれど、

コバルトではそういう試みをせず、残念でした。

タイトルの「カバール」とは、マロヤを演奏し、人々がダンスすることで、

レユニオン文化が共有される「場」のことだそうです。

現代のダンスフロアで共有されるのが、デジタル・カバールというわけですね。

Patrick Manent, Boogzbrown, Loya, Jako Maron, Ti Fock, Agnesca, Zong, Labelle, Salem Tradition and others

"DIGITAL KABAR: ELECTRONIC MALOYA FROM LA REUNION SINCE 1980" InFíne IF1052

2019-08-01 00:00

コメント(0)

オーストロネシア音楽をめざして サオダージ [インド洋]

インド洋のレユニオン島から、意欲的なグループが登場しました。

ポルトガル語の「サウダージ」にちなんだグループ名、

サオダージを名乗る女性2人に男性3人の5人組。

レコーディングではもう一人男性が加わって、デビューEPがリリースされました。

いちおうマロヤのグループということなんですが、

EPを聴いてみればわかるとおり、トランシーなパーカッション・ミュージックではなく、

汎インド洋にフォーカスを当てたヴォーカル・ミュージックを展開していて、

感覚がすごく新しいんです。伝統的要素をハイブリッドに再構築した音楽ですね。

マロヤは、世界遺産に認定されて以来、一気に注目を集めるようになりましたけれど、

アフロ系住民による「奴隷の音楽」という側面ばかりが強調されて、

ややもするとアフリカ音楽のように受け止められているキライがあります。

しかし、マロヤはアフロ・ミュージックではなく、

インド洋でアフリカとアジアがブレンドされたクレオール・ミュージックなんですよね。

そのアジア成分は、奴隷解放後にアフリカ奴隷に代わる労働力として、

渡ってきたインド人契約労働者がもたらした音楽にあります。

かつてグランムン・レレが、タミール系の古謡をレパートリーとしていたように、

年季奉公のインド人たちが伝えた歌や楽器が、マロヤには溶け込んでいます。

そんなマロヤのアジア的な側面を、グッと拡大しようというのが、

サオダージのネライのようです。

冒頭の‘Pokor Lèr’ では、シンセを通奏低音で鳴らしたうえに、

インドの両面太鼓ドール(クレジットにはアッサム地方のドールとあり)

が打ち鳴らされます。

手拍子や小シンバルが折り重なるサウンドはまさしくインド的で、

カヤンブがシャカシャカと振られる横揺れのリズムが特徴的な従来のマロヤとは、

すいぶんと異なるサウンドなのは、すぐわかるでしょう。

8分の5拍子の曲で聞かせる男声の低音部合唱は、

台湾先住民の音楽を連想させ、サオダージがインド洋音楽を、

遠い祖先がアジアからインド洋へと渡ってきた

オーストロネシアの音楽として捉えているのがよくわかります。

台湾から南下して、フィリピン、インドネシア、マレイ半島に渡り、

さらにインド洋を越えてマダガスカル島に到達して、

さらに東の太平洋の島々に拡散したとされるオーストロネシア人の音楽とは、

こういうものなのではないかという、サオダージ流の仮説でしょう。

ライヴでは、アボリジニのディジュリドゥも使っているというサオダージ。

そのミスティックなサウンドには、彼らの音楽的冒険が存分に発揮されていて、

とても惹かれます。

Saodaj’ "POKOR LÈR" Kadadak Music no number (2018)

2019-05-11 00:00

コメント(2)

セーシェルのアフロ・クレオール・ミュージック グレース・バルベ [インド洋]

拙著『ポップ・アフリカ800』の選盤で泣く泣く外したCDが、

最近エル・スールに入荷したのを、常連のお客さんのツイートで知りました。

ひさしぶりに目にしたもので、懐かしくなって、

CD棚からひっぱり出して聴き直したんですけど、う~ん、いいアルバムですねえ。

ああ、やっぱり入れたかったなあ。悔しさがまた込み上げてきます。

いい機会なので、ここで取り上げておこうかな。

インド洋のセーシェル出身の女性歌手、グレース・バルベのアルバムです。

6歳の時に母親とともにオーストラリアに移住し、その後またセーシェルに戻り、

現在は西オーストラリアのパースに暮らして、歌手活動をしています。

セーシェルとオーストラリアを行き来したことによって、

故郷のセーシェルのアフロ・クレオール・ミュージックに自覚的になったんでしょうね。

セーシェルの歌手というと、フォークぽいシンガー・ソングライターばかりが目立ち、

教会系の健全フォークといった感じの退屈なアルバムが多いんですけれど、

この人の08年のデビュー作は、違いましたね。

1曲目からグルーヴィなアフロビートが飛び出すので、ちょっとびっくり。

続く2曲目は、メロディカをフィーチャーした

オーガスタス・パブロばりの本格的なレゲエで、

セーシェルのひ弱なフォーキー・サウンドとはまるで違っていて、

おおっと思ったものでした。

歌声もアンジェリーク・キジョばりのファットな感触があって、

イマドキの女性シンガー・ソングライターにありがちな線の細さがなく、好感触。

「クレオール娘」とその心意気や良しといったタイトルも好ましいんですが、

全体にレゲエ色が強く、セーシェルのアフロ・クレオール性が

はっきりと打ち出されていないのは、惜しい気がしました。

ところが13年に出した2作目で、

セーシェルのアフロ・クレオール・ミュージックであるセガとムティヤを前面に押し出し、

これこそ「クレオール娘」の名にふさわしいアルバムに仕上げていたんですね。

オープニング・ナンバーのタイトルは、ずばり「アフロ・セガ」だし、

タイトル曲はセーシェル独自のアフロ・リズム、ムティヤで聞かせるんだから、

セーシェル・クレオールで攻めてます。

有名なセーシェル民謡“Mous Pran Fler” をセガにアレンジし、

ルンバ・マナーのギターとアニマシオンをフィーチャーするアイディアも、ニクイばかり。

このグレースの2作目が『ポップ・アフリカ800』に入れたかったアルバムで、

今回エル・スールに入荷したCDです。

デビュー作・2作目ともに、イギリス、ソールズベリー出身のギタリスト、

ジェイミー・サールが音楽監督を務め、グレースと曲を共作しています。

2作目の方では、グレースの妹のジョエル・バルベがドラムスを叩いています。

ソングライティングはいいし、アレンジばっちり、

プロダクションもしっかりしているという、申し分ないディレクションで、

う~ん、やっぱり、ブライアン・マトンベじゃなくて、

こっちに差替えるべきだったかなあ。

Grace Barbé "KREOL DAUGHTER" MGM Distrubution no number (2008)

Grace Barbé "WELELE!" Afrotropik no number (2013)

2017-10-04 00:00

コメント(0)

ポップ・マロヤに見るレユニオン史 [インド洋]

インド洋レユニオン島で75年から86年に出されたシングル盤から、

マロヤのナンバーを選曲したコンピレーション。

サブ・タイトルに「エレクトリック・マロヤ」とあるように、

フランス人プロデューサーが海外向けに制作した伝統マロヤではなく、

現地のヒット・ソングとして聞かれていた、ポップ・ロック化したマロヤを集めているので、

ドス黒いパーカッション・ミュージックが苦手な人にも、

親しみやすいアルバムになっていると思います。

エレクトリック化したポップ・マロヤは、なんともローカルな味わいで、

垢抜けない電子楽器の使用もチープながら、ほほえましく聞けますね。

そして今回のストラット盤に驚かされたのは、32ページにおよぶライナーの解説。

いやあ、これはすごい勉強になりました。

セガを起源とするというマロヤ発祥の17世紀までさかのぼり、

マロヤの歴史を解説していて、これはマロヤ史の第一級の資料といえます。

これまでセガとマロヤは、別系統の歴史を持つとされていたのが、

マロヤがセガから生まれたという新説は、興味深いものがあります。

セガ=アフリカ+ヨーロッパ、マロヤ=アフリカ+スワヒリ+インドという理解が、

新たな視点によって新たな発見が生まれるかもしれません。

このほか、ジョルジュ・フルカド(1884-1962)について、

1928年に“Caïamb Et Sombrère” のなかで、

「ポルカを踊るのは好きじゃない。ぼくが踊るときはマロヤで踊るのさ」と

いう歌詞があるという指摘にも驚かされました。

あわててタカンバ盤の“LE BARDE CRÉOLE” をチェックしてみると、

確かにはっきりと maloya と歌っています。

これまでジョルジュ・フルカドを、ヨーロッパナイズされた歌手とみなしていたので、

認識を改めさせられました。

マロヤ初のLPをレユニオン共産党が制作したことや、

のちにマロヤがプロテスト・ソングに組み込まれていくこととなった

レユニオンの政治状況なども、今回初めて知りました。

おかげで、ダニエル・ワロが共産活動家だったという背景が、ようやく理解できました。

ほかにも、マロヤの宗教音楽としての側面から、

セガとマロヤとが歌謡化していくなかで互いに影響していく関係などが、

具体的なエピソードで書かれていて、なるほどとうなずくことしきりでした。

世界遺産に指定されたことで、マロヤの伝統文化の面については、

広く知られるようになりましたけれど、大衆歌謡史という面からは、

ほとんど言及されてこなかっただけに、この解説はとても貴重なものです。

解説はナタリー・ヴァレンティン・ルグロとアントワーヌ・ティションのお二人。

ストラット、いい仕事してます。

Caméléon, Michou, Jean Claude Viadère, Ti Fock, Gaby Et Les Soul Men, Vivi, Maxime Laope, Gilberte and others

"OTE MALOYA : THE BIRTH OF ELECTRIC MALOYA IN LA REUNION 1975-1986" Strut STRUT151CD

Georges Fourcade "LE BARDE CRÉOLE" Takamba TAKA0105

2017-09-16 00:00

コメント(0)

マキシム・ラオープを想って バン・ラオープ [インド洋]

もう1枚入手したセガ近作が、

セガの名クルーナー、マキシム・ラオープが05年に亡くなる1年前に、

マキシムの子供や孫たちによって結成された、バン・ラオープ。

マキシム・ラオープをご存じない方は、以下の記事をご覧ください。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-02-15

はじめはプライヴェートなパーティやコンサートなどを催して、

演奏活動をしていたらしんですが、マキシムが亡くなったあと、

06年5月のコンサートで、初めてプロ・デビューしたそうです。

14年にリリースしたデビュー作では、

マキシムがかつて歌っていたレパートリーを歌っています。

正直、歌はアマチュア芸の域を脱していませんが、

親族やマキシムゆかりの友人たちによる演奏は、なんとも温かくって、

悪口を言う気になりません。

手作りのぬくもりが伝わるサウンドは、ドラムス、ベースとも人力。

カヤンブ、ジェンベなどキレのあるパーカッションのビートが利いています。

トランペットとサックスの2管を擁しているのも嬉しいですね。

打ち込みは使っておらず、シンセも1曲のみバックでうっすらと鳴らす程度。

本デビュー作では、マキシムの代表曲“Célia” はじめ、12曲が歌われています。

レゲエ・アレンジで歌われる“Lapesh Kameleon” は初めて聞きましたが、

トボけた味がなんともマキシムらしくて、いい曲ですねえ。

原曲はシャンソン・クレオールなのかな。

マキシム・ラオープのセガのほっこりとした味をよく再現した、

心あたたまるアルバムです。

Bann Laope "I SHANTE MAXIME" no label no number (2014)

2017-08-25 00:00

コメント(0)

レユニオンのローカル・ダンス・ミュージック ベフ・セガ [インド洋]

レユニオンというと、いまではすっかりマロヤの方が有名になっていますけど、

もともとはセガが盛んだった土地柄。

セガは、レユニオンばかりでなく、モーリシャスやロドリゲス、セーシェルなど、

マスカリン諸島からセーシェル諸島、チャゴス諸島に広く伝わる、

奴隷として渡ったアフリカ系住民が産み落としたダンス音楽です。

レユニオンではシャンソン・クレオールと結びついて、早くから歌謡化し、

戦後になると、観光開発にともなって、ヨーロッパからやってくる客を目当てにした、

カラフルな民族衣装を着た女性たちのダンスで有名になりました。

音楽の方もあまりに観光化されすぎて、LPやCDはつまらないものが多く、

地元民が楽しむ歌謡セガの美味しいところは、

EP盤でないと聴けないという時代が、長く続いたんですよね。

いまではタカンバが復刻したCDで、

往年の歌謡セガのヴィンテージ録音も容易に聞けるようになりましたけれども、

いま現在、地元でどんなセガが聞かれているのかというと、

とんと伝わってくるものがなくて、マロヤ再評価の影に隠れてしまった感があります。

今回入手したベフ・セガは、サン=ピエールを拠点に活動しているグループとのことで、

プロダクションは、はっきりいって地元仕様のチープさは免れません。

とはいえ、90年代主流だった打ち込みとシンセで組み立てられたサウンドではなく、

生のドラムス、手弾きのベースで、打ち込みで代用していないところは好感が持てます。

ギターやピアノも、アクースティックとエレクトリックを効果的に使い分け、

トランペットも加わり、ユーモラスな雰囲気を盛り立てています。

お気楽な軽いタッチのノリのセガばかりでなく、

パーカッション・アンサンブルを前面に立てた

アフロ色濃厚なマロヤもやっていて、演奏力は確かなグループですね。

プロデューサーに恵まれれば、もっといい作品も作れそうです。

マロヤばかりでなく、セガも、インターナショナルに飛び出して欲しいな。

Bèf Séga "POU TWÉ" Arts Et Vivre AAV001 (2010)

2017-08-23 00:00

コメント(0)

レユニオン新時代のマロヤ・ジャズ メディ・ジェルヴィル [インド洋]

うおぉぉ、ついに、出たぁ~。

マロヤ・ジャズのピアニスト、メディ・ジェルヴィルの新作。

レコーディングはとっくに終わっていると聞かされてたのに、

いっこうにリリースされる気配がなく、お蔵入りになっちゃうのかとヤキモキしてたんです。

届いた新作は、これまでメディのアルバムを出してきた自主レーベルではなく、

12年に誕生したアメリカのジャズ・レーベルからのリリースで、

何があったのかは知りませんが、とにかく無事リリースされて、よかった、よかった。

カヤンブを抱いたジャケットに表されているとおり、

今作もマロヤのルーツをしっかりと見据えたマロヤ・ジャズを展開していて、

レユニオン音楽史に残る大傑作、“FO KRONM LA VI” に並ぶ快作に仕上がっていますよ。

メディのシャープなリズム感と華やかな運指のピアノもさることながら、

変拍子をびしばしキメたアレンジも快感。

メロウな歌い口のヴォーカルにも味わいが増していて、サイコーですね。

メディ・ジェルヴィルなら、

JTNC界隈の人も反応できると思うんだけれどなあ、どうかなあ?

菊地成孔が“FO KRONM LA VI” を気に入っていて、

ラジオで何度もプレイしているようなので、そういう影響力のある人が騒いでくれると、

メディを日本のジャズ・クラブで観れる日も遠くないんじゃないかと、

秘かに期待してるんですが。

クレジットによると、録音は14年の5月1日と2日、

レユニオン島のスタジオで行われたとあります。

全13曲を、たったわずか2日間で録音したとは、ちょっとびっくりなんですが、

参加ゲストがまた豪華。ランディ・ブレッカー、グエン・レ、ドミニク・ディ・ピアッツァ、

ダミアン・シュミット、アミルトン・ジ・オランダ(!)と、

そうそうたるメンバーが集まっていて、

レユニオンでジャズ祭でも開かれてたんでしょうか。

レギュラー・メンバーは、同郷のドラマー、エマニュエル・フェリシテに、

プエルト・リコ出身のパーカッショニスト、ジョバンニ・イダルゴ、

マルチニーク出身のベーシスト、ミッシェル・アリボ

(トニー・シャスールの30周年ライヴでも光ってましたね)と、

ここまではメディの旧作でもなじみのある面々ですが、

もう一人新たに加わっているのが、ギタリストのリオーネル・ルエケ。

うわー、いらねぇ、なんでコイツがいるんだ。

どうしてリオーネルって、こんなに重用されんのかなあ、わかんないなあ。

前にもどっかで書きましたけど、ぼくはリオーネルの草食系ギターがキライです。

ここでも相変わらず、か細いトーンで気まぐれフレーズをパラパラと弾くばかり。

このキャスティングだけが、今作の難といえます。

せっかくグエン・レが骨太な肉食系ギターを弾いているんだから、

ゲストじゃなくて、全曲グエンに弾いてもらいたかったなあ。

収録曲は、伝承曲のマロヤ・メドレーと、

シャルル・アズナブールの“La Bohème” のほかは、全曲メディの自作。

マロヤ・メドレーではランディゴのオリヴィエ・アラストと

ファブリース・ルグロが歌っています。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-08-01

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-01-22

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-05-06

マロヤにアレンジした“La Bohème” も面白い仕上がりとなっていて、

シャンソンが苦手なぼくでも抵抗なく聞けました。

ソングライティングも相変わらず巧みで、

多彩な曲調を書き分けるメディの才能がここでも光っています。

ジャズ・ピアニストにしてこのポップ・センスは、貴重だよなあ。

もっと、もっと、注目されなければいけない人ですよ、メディは。

新世代ジャズに注目を浴びる今だからこそ、もっと聞かれて欲しい、

メディ・ジェルヴィルの新作です。

Meddy Gerville "TROPICAL RAIN" Dot Time DT9060 (2017)

2017-04-09 00:00

コメント(6)

ツァピキ日本初上陸 ダミリ [インド洋]

マダガスカル南西部トゥリアラ地方が生んだツァピキが、ついに日本初上陸。

ツァピキといえば、亀井岳監督の映画『ギターマダガスカル』に

超絶ギタリストのテタが登場したのが記憶に新しいところですけど、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-11-21

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-10-22

今年のスキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドにダミリが招かれて、

ついに生のツァピキを体験をすることができました。

いやあ、サイコーのダンス・ミュージックでしたねえ。

土埃舞うマダガスカルの風景をホーフツとさせる、田舎くささがタマりませんでした。

普段着姿のメンバーが、ばらばらとステージに現れると、

ヴォーカリストのおっさんがかけ声イッパツ、すごい声量でパワフルに歌い出して、

観客をリズムの渦に、いきなり巻き込んでいきます。

CDで聴いたとおりの、せわしないハチロクのビートが疾走して、

ノッケから客を煽ること煽ること。気持ちよく踊らせてくれましたよ。

現地のライヴでお約束の拡声器も、ちゃんとマダガスカルから運んできていて、

ダミリのギターを拡声器につないで、音を出していました。

拡声器がトレードマークになっていることは、

ダミリのデビュー作と2作目のCDジャケットでおなじみですね。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-06-28

さすがに日本ではPA装置がしっかりしているので、サウンドはクリーンでしたけど、

現地では音が割れたり歪んだりして、

それがかえって野性味たっぷりの、トランシーなサウンドになるんですよねえ。

外国人相手にステージを演出するようなところもまったくなく、

現地で演奏するのとなんら変わらないパフォーマンスをしてくれたところが良かったですね。

男女のメンバーがア・カペラで歌っている脇で、

ダミリがお構いなしにギターのチューニングをやったりして、

うわはははは、自由だなー。

写真の風貌から、ダミリは野人ぽい人なのかと思えば、

ステージ終了後に会ったら、とても控えめで物静かな人だったのは意外でした。

ジャケットにサインをしてもらうと、「ツァピキ」「トゥリアラ」と書き添えるので、

「ツァピカ? ツァピキ? ツァピク?」と念のため確かめてみると、

やはり「ツァピキ」と発音していました。

ドラムスとベースのコンビネーションにも、目を見張りましたね。

片一方がステデイにリズムをキープして、もう一方が自由奔放に演奏するんですけれど、

曲中でその役割を何度も交替しながら演奏するところが、超絶面白かった。

すごくフレキシブルなんですよね、リズム処理が。

ンバクァンガに代表される、南ア音楽の影響を色濃く感じさせるリズム隊でありました。

あっという間の45分。

さっと登場して演奏し始めたかと思えば、ステージを去る時もあっという間で、

え? もう終わりなの? と腰が砕けちゃいました。もっともっと聴きたかったなあ。

Damily "VERY AOMBY" Hélico HWB64126 (2015)

2016-09-03 00:00

コメント(0)

エレクトロニカ・フロム・レユニオン ラベル [インド洋]

レユニオンといえば、セガやマロヤといった伝統系の音楽しか

このブログでは取り上げてきませんでしたが、

今回はちょっと珍しく、エレクトロニカの作品をご紹介。

ゼロ年代からレユニオンには、クラブ・ミュージックやエレクトロニカのアーティストが現れ始め、

まだまだアンダーグラウンドとはいえ、

一部には、フランスで高い評価を受ける人も輩出するようになってきています。

あまりそちら方面の音楽には、個人的な関心がないので、

横目で見てるだけみたいな感じだったんですが

ラベルことジェレミー・ラベルのデビュー作には、ちょっと驚かされました。

「マロヤ・エレクトロニクス」を標榜しているので、ん?と触手が伸びたんですが、

聴いてみると、マロヤの要素は10曲目のリズム・トラックで聴ける程度のもので、

むしろ、インド音楽のアーラープ、ガムラン、西アフリカのグリオといった多彩な音楽要素を、

鮮やかに消化した独特の世界観を作り出していて、ウナらされてしまいました。

これほど多国籍な音楽をミックスしても、いわゆる欧米のクリエイターが作るような

無国籍音楽とならないところは、インド洋音楽の伝統を幹とする強みでしょうか。

リズム処理に示すアフリカン・ビートの理解の深さは、レユニオン育ちを証明します。

なんでも、母親がフランスのシンセサイザー音楽の第一人者

ジャン・ミッシェル・ジャールの大ファンで、

父親からは、マロヤなどのレユニオンの伝統音楽の影響を受けたのだそう。

さらにデトロイト・テクノ好きの兄に感化され、

ラベル自身も14歳でデトロイト・テクノのDJプレイを始め、

やがてダニエル・ワロのマロヤをミックスするようになっていったとのこと。

なるほどそんな経歴のせいで、マロヤ・エレクトロニクスを標榜するようになったようですが、

デビュー作で披露する音楽は、もっと広い世界を表現していて、

エスノ・フューチャリスティック・ミュージックとでも形容したくなります。

スキマを生かしたヌケのいいサウンド・スペースに、

サンプルされたハープ/リュート属弦楽器やバラフォンの響きが交わり、

不均等な肉体感のあるビートが交叉するエレクトロニカは、とても魅力的です。

Labelle "ENSEMBLE" Eumolpe EUM02 (2013)

2016-03-07 00:00

コメント(0)

レユニオンの風香るアルバム マヤ・カマティ [インド洋]

レユニオン新世代の女性シンガーのデビュー作が登場です。

ジャケットがステキで目にとまったんですが、このマヤ・カマティ嬢、

マロヤをロック化したレユニオンを代表するバンド、ジスカカンのリーダー、

ジルベール・プニアの娘さんだそうです。

詩人や文学者でもあるジルベール・プニアは、

カリスマティックなアーティストとして知られる人で、

マヤが小さい頃には、アラン・ペテルもよく家に遊びに来ていたんだそう。

アランはジルベールと同い年で、親友同士だったんですね。

アラン・ペテルは95年、マヤが10歳の時にアル中で亡くなってしまいますが、

13年にマヤが女性アーティストとして初のアラン・ペテル賞を受賞するとは、

縁のある話というか、よしみがあったことを感じさせますね。

マヤの音楽性は、父親たちのいかにもヒッピー世代らしい、

エキセントリックな面の強いマロヤ・ロックとは感覚の異なる、現代っ子らしいもの。

オーガニックなアクースティック・サウンドをまといながら、マロヤを知的な作風で聞かせます。

バックはウクレレ兼ギター、キーボード兼ギター、パーカッションの3人がメインで、

曲によりベース、ドラムス、トランペット、チェロなどがゲストで加わっています。

微量なエレクトロも交えた洗練されたサウンドが、よくこなれています。

アフロ色強いマロヤが苦手な人にとって、聴きやすいサウンドともいえそうです。

ウクレレの音色が運ぶ潮騒の香りと、カヤンブの横揺れのスウィング感が、

猛暑にうだるオツムにやさしく響きます。

Maya Kamaty "SANTIÉ PAPANG" Sakifo 88875013552 (2014)

2015-07-25 00:00

コメント(0)