バック・トゥー・ザ・80ズ トーパティ [東南アジア]

去年の夏は暑さ疲れすることもあったけど、今年の夏は心身充実。

記録的な酷暑にもかかわらず、夏バテとは無縁で過ごせました。

それというのも、春から週2日在宅勤務するようになったのを機に、

朝夕2回の30分ウォーキングを45分に増やしたおかげ。

やっぱ汗をたっぷり流すと、気分爽快。身体が喜んでるのがよくわかります。

そんな今夏、汗をだっらだら流して歩きながらよく聴いていたのが、フュージョン。

ひさしく聴いてなかったユー=ナムの

“BACK FROM THE 80’S” を取り出してみたら、これがもうどハマリで、

酷暑ウォーキングの最高のBGMになってくれました。

クルセイダーズの ‘Street Life’、マイケル・ジャクソンの ‘I Can't Help It’、

ジョージ・ベンソンの ‘Turn Your Love Around’ のカヴァーなど、

懐かしすぎるナンバー目白押しのアルバムで、79年から80年代前半あたりの

リヴァイヴァル・サウンドにどっぷりつかっていたら、

まったく同じネライの新作に出会いました。

それがインドネシアのトップ・ギタリスト、トーパティの新作。

ピアノ、ベース、ドラムス、パーカッションに、

サックス、トランペットの2管を擁した編成で、

キャッチーなホーン・リフからスタートするラテン歌謡調の ‘Maestro’ から、

気分は爆上がり。ギブソンのフルアコを使って、

CTI時代のジョージ・ベンソンを思わすギターを弾くトーパティ。

続くスラップ・ベースの利いたタイトル曲は、ジャズ・ファンク。

トーパティはフェンダーのストラトキャスターに持ち替え、

キレのいいリズム・ギターを弾きます。

スラップによるベース・ソロのあと、ロック的なギター・ソロを披露。

すごく短いソロなのに、強い印象を残すのは、ジェイ・グレイドンを思わせますね。

ミュート・トランペットが利いたジャジーな ‘Smooth Wave’ は、

トーパティもメロウなトーンで、オクターヴ奏法を駆使したプレイを聞かせます。

ハード・フュージョンの ‘Superhero’ は、リフがやたらめったらかっこいい曲。

こういうソングライティングは、トーパティが得意とするところで、

トーパティ・ブルティガでも発揮されていましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-12-13

ソリッドなギターも存分に暴れているけれど、トータルなサウンド作りが鮮やかです。

櫻井哲夫(ベース)と神保彰(ドラムス)のジンサクを思わすところもあるかな。

メンバーでもっとも光るのが、ドラムスのデマス・ナラワンガサ。

トーパティ・エスノミッションでも叩いていた人だけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-06-07

93年生まれ、ロス・アンジェルス音楽大学(LACM)卒業のキャリアの持ち主。

ロック・ギタリストのデワ・ブジャナほか、多くのミュージシャンから

共演の申し込み殺到というのがよくわかる、才能のある人ですね。

全6曲わずか26分28秒という短さは、

2枚組2時間超えのユー=ナムのアルバムと比べるとだいぶ物足りないんですが、

「バック・トゥー・ザ・80ズ」の気分が見事にシンクロします。

Tohpati "RETRO FUNK" Demajors no number (2023)

U-Nam "BACK FROM THE 80’S" SoulVibe Recordings SVCD01 (2007)

2023-10-21 00:00

コメント(0)

ハードコアなシャアビ・エレクトロニカ プラエド [中東・マグレブ]

エレクトロニカでシャアビをやるというユニークな二人組、プラエド。

新作を試聴してぶったまげ、前作と合わせてオーダーしました。

シャアビ・エレクトロニカと勝手に命名しちゃいましたけれど、

ひたすらループする催眠的なフレーズが

トランシーなサウンドスケープを繰り広げるプラエドは、

純度の高い即興音楽を繰り広げています。

ジャケットのチープなヴィジュアルがナカミの音楽とずいぶんかけ離れていて、

ソンしてるような気がしますけれど、サイケデリック・ロックとも

親和性のあるサウンドだから、こういうヴィジュアルにしてるのかなあ。

プラエドは、67年スイス、ベルン生まれのパエド・コンカと

79年レバノン、ベイルート生まれのラエド・ヤシンの二人組。

二人とも作曲家でエレクトロとサンプラーを扱いますが、

パエド・コンガはクラリネットとベースを

ラエド・ヤシンはシンセサイザーを演奏します。

パエド・コンカは、89年から音楽活動を始め、

演劇、映画、ダンス・パフォーマンスのための音楽を作曲して

数多くのプロジェクトに参加し、日本にもたびたび来日しているようです。

オランダのアヴァン・ロック・グループ、ブラストではベースをプレイしていました。

ラエド・ヤシンは、インスティテュート・オブ・ファイン・アーツの演劇科を卒業後、

世界各国のミュージアムやフェスティヴァルで作品を発表してきたというキャリアの持ち主。

プラエドとして19年に来日もしていて、JAZZ ART せんがわに出演しています。

なるほど、むしろお二人の音楽性は、実験音楽やアヴァン・ジャズに近いわけね。

19年作 “DOOMSDAY SURVIVAL KIT” 収録の4曲は、

17分33秒、6分5秒、11分42秒、15分26秒というサイズで、

リズムが一定のままでこの長さを飽かさずに聞かせるのは、

圧倒的な即興演奏の力ですね。

サンプリングされたダルブッカのビートなど、リズムはシャアビの伝統に忠実で、

延々と続くグルーヴにのせて繰り広げられるインプロヴィゼーションの集中力に、

惹きつけられます。

最新作 “KAF AFRIT” も19年作同様の内容。

バス・クラリネット兼テナー兼ソプラノ・サックス、キーボード、パーカッションの

アディショナル・ミュージシャンの顔触れも同じ。

電子音楽らしからぬ肉感的なグルーヴと前衛的な即興演奏が同居していて、

ハードコアなシャアビ・エレクトロニカを堪能できます。

Praed "DOOMSDAY SURVIVAL KIT" Akuphone AKUCD1011 (2019)

Praed "KAF AFRIT" Akuphone AKUCD1042 (2023)

2023-10-19 00:00

コメント(0)

コンゴ音楽の宝庫 ンゴマ [中部アフリカ]

いやぁ、さすがはンゴマ。コンゴ音楽の宝庫だということを、

イヤというほど思い知らされる、プラネット・イルンガ初のCD復刻盤であります。

3枚組CDは69曲収録、3枚組LPは42曲収録で、

それぞれに収録曲が異なるという、マニア泣かせの選曲は、

制作費捻出のための苦肉の策でしょうかね。

ンゴマのSP音源を復刻したCDといえば、なんといっても

ドイツのパン・アフリカン・ミュージックが96・97年に出した編集盤が決定版でした。

その後、深沢美樹さんが編集した 「EARLY CONGO MUSIC 1946-1962」

でもンゴマのSP録音が復刻されましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-07-28

こうした音源と重複しない選曲で、

3枚組というヴォリュームのコンピレーションを新たに制作しても、

残り物の印象をまったく与えないのは、

ひとえに2274枚ものSPをリリースしたというンゴマのカタログの豊かさゆえ。

4500曲以上もある音源から、今回のをも含めても

150曲程度が復刻されたにすぎないんだから、

これでも宝庫の片隅をかじったくらいなのかもしれないなあ。

その面白さは、ポピュラー音楽黎明期独特の雑多な音楽性を聞き取れることですね。

コンゴのルンバが完成されていく道のりは一本道でなく、

さまざまな試行錯誤の脇道があって、

パームワイン音楽の影響や周辺の民俗音楽、

ピグミーを連想させる笛の合奏まで聞けたりして、めちゃくちゃスリリングです。

古い音楽なのにすごくモダンな要素があって、オルガンや管楽器が

意表を突くアンサンブルのなかで奏でられたりする場面など、ゾクゾクします。

v.a. "THE SOUL OF CONGO –TREASURES OF THE NGOMA LABEL (1948-1963)"

Planet Ilunga PI10CD

2023-10-17 00:00

コメント(0)

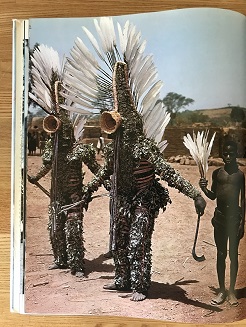

悪を取り払うボボの葉っぱ仮面 ババ・コマンダント&ザ・マンディンゴ・バンド [西アフリカ]

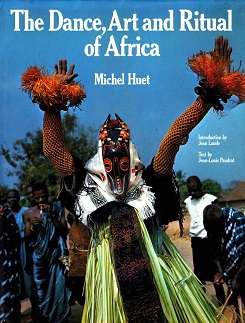

おーぅ、ミシェル・ユエットの写真!

ババ・コマンダント&ザ・マンディンゴ・バンドの新作ジャケットは、

アフリカの写真集の古典的名作

“THE DANCE, ART AND RITUAL OF AFRICA” の写真から

切り抜いたものですね。

フランス人写真家ミシェル・ユエットのこの写真集は、

高校3年のぼくにアフリカ熱を決定づけた人生の一冊です。

オリジナルはフランスで出た “DANCES D'AFRIQUE” ですけど、

ぼくが買ったのは、アメリカで出版された78年の初版本。

日本橋丸善の洋書売り場で見つけて、強烈な衝撃を受けました。

何十年ぶりかで書棚から取り出したけれど、

この写真が載っているページは、目を閉じてたって開けられるよ(ウソです)。

ブルキナ・ファソの国名がオート・ヴォルタだった時代の、ボボ人の儀式を撮影したもの。

どういうわけだかジャケットは裏焼になっていますが、この全身を葉で覆われた仮面は、

乾季の終わりの農作業が再開される前に行われる、清めの儀式で登場します。

ドゥウォと呼ばれる葉っぱの仮面は、夕暮れ時に村にやってきて、

家々や小屋、村の人々をかすめながら、路地を歩き回ります。

仮面が歩くたびに揺れ動きざわめく葉っぱが、1年の間に蓄積されたすべての悪を

葉に吸収させ、村のすべての不純物を洗い取り、村からケガレを取り除きます。

ボボの創造神であるウロから遣わされたドゥウォは、

人間の過ちや罪といった悪を取り払い、人間と神を仲介する役割を果たします。

ボボの哲学では、人間の生存はドゥウォの恩恵を受けることにかかっていて、

その恩恵を受けるために人間は、

自らの傲慢を捨てなければならないと考えられています。

このボボの猟師結社ドンソに属しドンソ・ンゴニを操るのが、

ババ司令官ことママドゥ・サヌです。

15年のデビュー作のローファイぶりに快哉を叫び、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-04-18

アフロビートからドンソ・ンゴニ・ファンクへとシフトした18年の前作は、

ライヴ感たっぷりのサウンドで踊らせてくれました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-11-30

ばたばたとラフに連打されるドラムス、硬くきらびやかな音色のギター、

絡み合うドンソ・ンゴニとバラフォン、粘っこくうねるベース、

粗っぽいヴォーカルが生み出す泥臭さが、も~う、たまんない。

前作がちょっとサウンドが整理されすぎた感があったんですけど、

今作はデビュー作の粗野なエネルギーを取り戻しつつ、

アンサンブルがスケール・アップしていて、これまでの最高作になりましたね。

最後に、ジャケットにはアート・ディレクションとデザイン・レイアウトの

クレジットはあるけど、ミシェル・ユエットの写真借用に関する記載なし。

これ、アカンやろ。

Baba Commandant & The Mandingo Band "SONBONBELA" Sublime Frequencies SF121 (2023)

[Book] Michel Huet "THE DANCE, ART AND RITUAL OF AFRICA" Pantheon Books (1978)

2023-10-15 00:00

コメント(0)

マリの平和を願って イドリッサ・スマオロ [西アフリカ]

シュペール・ビトンやソロマン・ドゥンビアなどのリイシューから

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-11-26

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-03-07

新人のサヘル・ルーツのデビュー作までリリースしてきた、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-12

セグーに拠点を置くマンデ・ポップの新進レーベル、ミエルバから、

元アンバサドゥールのイドリッサ・スマオロの13年ぶりの新作が出ました。

13年ぶりといっても、本作は今から11年も前の12年にバマコで録音されたもの。

アマドゥ&マリアムの元プロデューサー兼マネージャー、

マルク=アントワーヌ “マルコ” モローのプロデュースでレコーディングされたものの、

マルコの突然の急逝で制作が頓挫してしまったのでした。

長い中断を経て、アマドゥ&マリアム・バンドのリズム・セクションを担った

イヴォ・アバディ(ドラムス)とヤオ・デンベレ(ベース、キーボード)が

新たに結成したアフロ・エレクトロ・ファンク・コレクティヴ、

クライマックス・オーケストラがアディショナル・レコーディングを行い、ついに完成。

ミックスとプロデュースもクライマックス・オーケストラが手がけています。

クライマックス・オーケストラと聞いて、ギンギラのエレクトロになったかと

心配する向きもありましょうが、大丈夫。エレクトロは完全封印。

スマオロの音楽にきちんと寄り添っていて、

ヤオ・デンベレのオルガンなど、とてもいいサポートをしています。

前作ではスマオロの音楽性の豊かさや、

コンポーザーとしての才能に目を見張りましたが、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-08-30

今作はドンソ・ンゴニをベースとして、バンバラ色の強い仕上がり。

そこに、ラテンが香るいにしえのルンバ・コンゴレーズや北米ブルースなど、

スマオロらしいカラフルな音楽性が加わっています。

なによりスマオロの深みのある歌声が、いいじゃないですか。

力の抜けた自然体な歌いっぷりは、

ヴェーリャ・グァルダ級のサンビスタをホウフツさせます。

伸びやかな歌声や、語りかけるよう歌い口は、熟成の味わいそのものです。

タイトルのディレとは、トンブクトゥ州のニジェール川左岸にある町で、

スマオロがバマコの国立芸術学院を卒業後、

一般教育学研究所の音楽教師となって、赴任した場所だったそうです。

この地でスマオロは妻と出会い、長女が生まれるなど、たくさんの良い思い出を残しました。

美しいディレの街の記憶を呼び覚ますことは、困難な時期にある現在のマリにおいて、

平和への希望と人々の幸福を願う、スマオロからのメッセージになっているのですね。

ラスト・トラックで、アマドゥ&マリアムで知られる盲目のギタリスト、

アマドゥ・バガヨコが参加。

スマオロとアマドゥ・バガヨコは、アンバサドゥール時代のメンバー仲間で、

スマオロが80年代初めに視覚障碍者のバンドを結成し、

84年に英バーミンガム大学への奨学金を得て点字音楽学を学んだのも、

アマドゥ・バガヨコとの出会いが大きかったようです。

アマドゥのギターが入ると、キリッとしたバンバラ・ブルース・ロックに仕上がって、

聴きごたえがぐっと増しますねえ。

Idrissa Soumaoro "DIRÉ" Mieruba MRB-ML02-019 (2023)

2023-10-13 00:00

コメント(0)

カリブ海におけるポピュラー音楽誕生期の見取り図 [カリブ海]

カリブ海で商業録音が始まった20世紀初頭、

進取の気性に富んだレコーディング・チームは、

ハバナやサン・ファンといった港町で録音された都市の音楽ばかりでなく、

田舎を旅して民謡や民俗音楽を録音して、地元の客の好みを模索していました。

カリブの島々でレコードと蓄音機の新たな市場を開拓するべく、

さまざまなジャンルに手を伸ばしては、

市場や顧客の可能性を探って残された録音の数々。

それらをあえて未整理のまま並べることで、

商業録音黎明期にカリブ海で花開いていた音楽の多様性を示す、

ユニークな編集盤が出ました。

1曲目は、1907年にハバナで録音された、

マルティン・シルベイラによるバンドゥリア弾き語り(クラベス付き)。

マルティン・シルベイラは、キューバ西部の地方に伝わる

白人農民のスペイン系音楽プント・グァヒーラの音楽家。

マンドリンに似た12弦の弦楽器バンドゥリアにのせて、

デシマと呼ばれる即興詩をあやつり、風刺や自慢話、

時に相手をやりこめる侮辱も交え、その機転の利いた言葉使いで

人々を楽しませたといいます。

めったに聞くことのできないプント・グァヒーラがいきなり飛び出してきたので、

思わず前のめりになってしまったんですが、

続く2曲目の1910年にハバナで録音されたダンソーンにもびっくり。

19世紀半ばから続く由緒あるオルケスタで、

録音当時はパブロ・バレンズエラ管弦楽団を名乗り、白人黒人を問わず、

富裕層から庶民まで絶大な人気を誇った楽団だったといいます。

1914年にトリニダード島ポート・オヴ・スペインで録音された3曲目のカリンダも、

めちゃくちゃ貴重。バンブー・タンブー・バンドを伴奏に、

フレンチ・クレオール(パトワ)で歌われるカリンダなんて、初めて聞きました。

デューク・エリントンのバンドで ‘Caravan’ ‘Perdido’ などの名曲を作曲した、

マヌエル・ティゾール率いるサン・ファン市音楽隊の17年録音もレアなら、

トローバやソン、チャランガ・フランセーサの編成のダンソーン

ライオネル・ベラスコのラグタイム・ピアノ・ソロなど、

めちゃくちゃ貴重な録音がぎっしり収録。

歴史的価値の高さばかりでなく、音楽的に優れたトラック揃いで、

選曲者(クレジットがないけど誰?)の耳の確かさに感嘆します。

CDは14曲収録のLPヴァージョンにボーナス・トラック3曲が追加されていて、

そのうちの1曲はマリア・テレーサ・ベラの18年録音というのも、マニアには嬉しい。

ライナーの解説にこの3曲分のみ入っていないのは残念ですけれど、

カリブ海におけるポピュラー音楽誕生期の見取り図を示したといえる、

極上の編集盤です。

v.a. "¡CON PIANO, SUBLIME! : EARLY RECORDINGS FROM THE CARIBBEAN 1907-1921"

Magnificent Sounds MSR03

2023-10-11 00:00

コメント(0)

麗しき50年代インドネシア軽音楽 [東南アジア]

50年代インドネシアのSP音源をコンパイルしたCDといえば、

日本一のインドネシア音楽コレクター吉岡修さんの自主制作レーベル、

ポルカ・ドット・ディスクの独壇場でしたけれど、

東南アジアのレコード・ディガー、

馬場正道さんのコレクションCDが新たにお目見えしました。

馬場正道さんといえば、

『レコード・バイヤーズ・グラフィティ ヴァイナル・マニアの数奇な人生』

(ミズモトアキラ著、リットーミュージック、2011)をはじめ、常盤響との共著

『アジアのレコードデザイン集』(DU BOOKS、2013)など、さまざまな記事で

猟盤エピソードを楽しく読んできましたが、CDを作ったのはこれが初だそうです。

収録されたSP原盤は、

インドネシア独立後最初に設立されたレコード会社イラマを筆頭に、

国営レコード会社のロカナンタのほかムティアラやグンビーラなど、

50年代に次々と誕生したレーベルの数々。

地方の民謡にマンボ、チャチャチャなどのラテン・アレンジを施した曲から、

都会的で洗練された粋なラウンジー・ジャズまで、

50年代インドネシアのポピュラー音楽黎明期を飾るポップ・ソング、

計25曲が収録されています。

かつてポルカ・ドット・ディスクから出た『IRAMA LATIN』の続編ともいえる内容で、

奇しくも1曲目は『IRAMA LATIN』にも収録されていた、

オルケス・グマランの ‘Tak Tong Tong’。

ジャカルタに住むミナンカバウ人が53年に結成したグループで、

ミナンカバウ語で歌う地方語ソング、ラグ・ダエラの人気グループとして、

数多くのSPを残しています。

初期のオルケス・ムラユなど、まさにこの時代だからこそ聞ける

都会的で洗練された演奏は、エレガントかつ粋の極みで、

当時のインドネシアの音楽家たちの演奏水準の高さに、感じ入るほかありません。

50年代にジャズやラテンやハワイアンなどの洋楽を雑多に吸収していたのは、

日本も香港もマレイシアもタイも同様だったわけで、

その土地土地の軽音楽を生み出していきましたが、

とりわけインドネシアは独自の麗しい魅力にあふれ、

それがのちのポップ音楽への萌芽をもたらしたといえるのでしょうね。

ところで、この『KENANG KENANGAN』は出たばかりだというのに、

もうソールド・アウトになっているそうですけれど、もし買い逃した人で、

ポルカ・ドット・ディスクの諸作を聴いていない人がいたら、

こちらをオススメします。ジャズ編・ハワイアン編もあって、たっぷり楽しめますよ。

v.a. 「KENANG KENANGAN」 Serie Teorema SRTM0002

v.a. 「IRAMA LATIN: VINTAGE LATIN OF INDONESIA 1950S」 Polka Dot Disc CDR008

v.a. 「IRAMA JAZZ: INDONESIAN JAZZ OF THE 1950S」 Polka Dot Disc CDR006

v.a. 「IRAMA HAWAIIAN: VINTAGE HAWAIIAN OF INDONESIA 1950S」 Polka Dot Disc CDR007

2023-10-09 00:00

コメント(0)

ルイジアナ・クレオール語を取り戻す旅 コーリー・レデット・ザディコ [北アメリカ]

「ザディコ」をついに自分の名前に付け加えたコーリー・レデット。

前作で『コーリー・レデット・ザディコ』と題し、

原点回帰したザディコのアンバサダーとして、後進へと伝統を継承する

強い覚悟と意思を表明していましたが、

それをステージ・ネームにしたところに、並々ならぬ思いが伝わってきます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-02-07

前作からドラマーが交代し、リズム・ギターが増員され、

リバース・ブラス・バンド結成当初のトランペット奏者カーミット・ラフィンズに、

スウェーデンからニュー・オーリンズに移住したギタリスト、アンダース・オズボーン、

ザディコ・ドラマーのジャーメイン・ジャックがウォッシュボードでゲスト参加しています。

今回も痛快なグルーヴで押しまくる、ザディコ100%のアルバムです。

前作でもルイジアナ・クレオール語のクーリ=ヴィニで書いた

オリジナルを歌っていましたが、今作は全曲クーリ=ヴィニで歌うという徹底ぶり。

歌詞はコーリーとジョナサン・マイヤーズの二人が書いていますが、

コーリーとジョナサン、そしてベースのリー・アレン・ジーノの3人は、

それぞれ異なるクーリ=ヴィニを喋るのだそうで、コーリーはさまざまな

クーリ=ヴィニのヴァリエーションを学ぶことができたと語っています。

コーリーの今作最大のテーマは、自分たちルイジアナ・クレオールに

アイデンティティを与えてくれる言語、クーリ=ヴィニを取り戻すこと。

フランス語の動詞 ‘courir(走る)’ と ‘venir(来る)’ のクレオール語の発音に由来する

クーリ=ヴィニは、18世紀初頭のルイジアナ州で奴隷たちが

プランテーションの植民者たちと意思疎通するために、

奴隷たちの母語である西アフリカの言語とフランス語を融合させて生み出された言語です。

1900年代初頭になるとコーリーの生まれ故郷のテキサス州東部へと波及し、

コーリーは年老いた親戚たちがこの言葉で会話しているのを聞いて育ったのですね。

クーリ=ヴィニの衰退は、1803年のルイジアナ購入から始まりました。

アメリカ合衆国によってルイジアナ領土が買収され、

英語を話さない人々は新政府の言語と文化を学ばねばならず、

1812年の州制施行によってそのプレッシャーはさらに増し、

第一次世界大戦時には英語以外の言語を話すことは非国民とみなされて、

クーリ=ヴィニはさらなる打撃を受けたのでした。

教養のないクレオールやプア・ホワイトが話す劣った言語として蔑視されていた

クーリ=ヴィニのルネサンスは、ようやくここ10年で動き始めました。

伝統的に口承で伝えられてきた言語であったために長く文字化が困難で、

16年になってようやく『ルイジアナ・クレオール正書法ガイド』が

オンライン出版されましたが、それまではクーリ=ヴィニの

包括的なアプローチは存在しなかったといいます。

「音楽は僕の薬なんだ」と語るコーリーがアルバム・タイトルとした “MÉDIKAMEN” は、

かつてのカッサヴのヒット曲 ‘Zouk-La-Sé-Sel Médikamen Nou Ni’

(ズークはオレたちの唯一の薬)を想起せずにはおれませんね。

コリーが目指すクーリ=ヴィニのザディコは、ハイチやグアドループなど

フランス語圏のクレオール・グルーヴともシンクロしています。

Corey Ledet Zydeco "MÉDIKAMEN" Nouveau Electric NER1025 (2023)

2023-10-07 00:00

コメント(0)

リアル・ブルースの現場から アラバマ・マイク [北アメリカ]

うぉ~ぅ、こいつぁゴッキゲンだ! これぞリアル・ブルーズン・ソウル。

64年アラバマ州都タラデガ生まれのアラバマ・マイクこと、

マイケル・A・ベンジャミンの新作。

アラバマ・マイクのCDは手にしたことはあれど、ちゃんと聴いたのはこれが初めて。

興味を持ったのは、リリース元が昨年出たブルース・アルバムの大傑作、

ダイユーナ・グリーンリーフと同じリトル・ヴィレッジだったからなんだけど、

予感は大当たり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-07-22

プロデュースがダイユーナ・グリーンリーフのアルバムと同じキッド・アンダーセンで、

バックが豪華なんですよ。レジェンド・ベーシストのジェリー・ジェモットに、

デリック・マーティンのドラムス、ジム・ピューのキーボードと大ヴェテランを揃え、

ギタリストもキッド・アンダーセン筆頭に、アンスン・ファンダーバーグ、ボビー・ヤング、

ラスティ・ジンと4人の顔触れが並びます。

そこに、サザン・ソウル・マナーのホーン・セクションや

ストリングス・セクションも付くのだから、

スタックス/ハイ・サウンドの南部音楽の伝統は、

いまなお生きていますねえ。なんと誇らしいことでしょうか。

ラスト2曲がライヴで、

ミシシッピの綴りを観客とコール・アンド・レスポンスするサン・ホセのライヴに、

ゴスペル・フィールのソウル・バラードのスイス・ライヴとも、すさまじい熱狂ぶり。

マイクが観客に語りかけ、観客が応える、熱っぽいやりとりのナマナマしさは、

これぞソウル・トゥ・ソウルの魂の交歓。ソウル・ショウの醍醐味、ここにありですね。

あらためてリトル・ヴィレッジというレーベル、どんなレーベルなのかと調べたら、

録音に恵まれないアーティストを支援する、

非営利のファンデーションによるレーベルなんですね。

だから大手の流通にのらず、ショップにも卸されていないのか。

利益は全額アーティストに還元して、寄付金のみで運営しているとのこと。

熟成された音楽を、その音楽が息づく現場の環境を最善な状態に

コントロールできれば、これほどの素晴らしいブルース・アルバムができるのだから、

ロック・ファン向けのお化粧や加工なんてのが、いかに愚かしいかわかろうというもの。

バディ・ガイの近作に夢中になれる人には、通じない話だとは思うけれども。

Alabama Mike "STUFF I’VE BEEN THROUGH" Little Village LVF1053 (2023)

2023-10-05 00:00

コメント(0)

オトナが聴く子守歌 メレディス・ダンブロッシオ [北アメリカ]

メレディス・ダンブロッシオ。

その名を口にするだけで胸の奥がツンとなる、

ぼくにはかけがえのない人。そんな歌手、そうそうはいません。

ピアノの弾き語りで、古いスタンダード・ナンバーを歌う人です。

ジャンルでいうなら、ジャズ・ヴォーカルになるのでしょうが、

どうもこの人の音楽を「ジャズ」と呼ぶのは、

座りの悪い感じがするんですよね。

メレディスの自己表現をしない、自意識を捨てたその歌に殉じる姿勢は、

古謡や民謡を歌うトラッド/フォーク・シンガーに近いものがあります。

あまり知られていない曲を多く取り上げ、ヴァースから丁寧に歌うのも、

古老から歌を採集して歌うフォーク・シンガーの作法に似ています。

80年に出たメレディスのデビュー作は、静かなる衝撃でした。

茶1色に白抜き文字だけのそっけないジャケットは、

いかにも自主制作といった装丁で、

およそ女性ヴォーカル・ファンの関心を呼ぶものではなかったからです。

この当時の女性ジャズ・ヴォーカルといったら、中高年オヤジが、

昔のレア盤だの美人ジャケだのをほじくり返していたジャンルでしたからねえ。

そもそも20代前半の若造が聴くような音楽じゃなかったんですが、

当時のパンクやニュー・ウェイヴに背を向けてた自分にとっては、

こちらの世界の方が好ましく、無名の新人の超地味なジャケットは、

女性ヴォーカル・マニアのオヤジたちを相手にせず、

耳のある音楽ファンだけをトリコにする風情があって、夢中にさせられました。

メレディスの落ち着いた声質と温かな歌声には、抗しがたい磁力があります。

胸の奥底に沈殿していくような歌声は、一度聴いたらもう離れられません。

歌詞世界に没入するような歌でもありながら、その世界に拘泥することなく、

どこかさっぱりとしていて、すがすがしい。そんな歌いぶりがすごくいいんです。

ハートウォーミングなメレディスの歌は、オトナが聴く子守歌のようです。

80年のデビュー作は、メレディスのピアノ弾き語りを軸に、

曲によってベース、ドラムス、ギターがわずかに加わりますが、

81年の “ANOTHER TIME” はメレディス一人の弾き語り。

どちらも完全に歌だけを聞かせる作りで、ソロ演奏などはまったくありません。

この2枚に魂抜かれて、生涯の宝物となりました。

このあとメレディスは、フィル・ウッズやハンク・ジョーンズが参加した

82年のパロ・アルト・ジャズ盤でジャズ・シーンで一定の評価を得るんですが、

ぼくがお付き合いするアルバムはこの1・2作のみ。

ひさしぶりに聴き直して感極まってしまって、そういえばその後を知らないままだったので、

ちょっと調べてみたら、80を過ぎた今も、新作を出し続けているんですね。

お話戻して、この2作とものちにサニーサイドがCD化しましたが、

デビュー作の方はジャケットが差し替えられました。

せっかくだからここでは、懐かしいLPの方の写真を挙げておきましょう。

[LP] Meredith D'Ambrosio "LOST IN HIS ARMS" Spring SPR1980 (1980)

Meredith D'Ambrosio "ANOTHER TIME" Sunnyside SSC1017D (1981)

2023-10-03 00:00

コメント(0)

トーチ・ソングからソウルまで ケティ・レスター [北アメリカ]

へぇ、ケティ・レスターのこんな編集CDが出ていたのかぁ。

62年に ‘Love Letters’ の大ヒットで名を残したポップ・シンガーなんですけど、

一発屋とみなされている感があり、いまでは忘れ去られた人ですね。

70年代は俳優業に転向して「大草原の小さな家」に出演していたので、

そちらの経歴の方が有名だったのかも知れません。

この人のレコードのなかでは、もっともソウル色の強い

66年の “WHEN A WOMAN LOVES A MAN” を大学生の時、

メモリーレコードのオヤジさんに勧められて買い、この人を知ったんでした。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-11-05

その後しばらくたってから、62年の “LOVE LETTERS” を手に入れたら、

歌いぶりがまるで違っていて、トーチ・シンガーのような味わいは別人でした。

‘I'll Never Stop Loving You’ ‘Gloomy Sunday’ ‘Fallen Angel’ で

聞かせる繊細な歌いぶりには、感じ入りましたねえ。

ブレスひとつもおろそかにしない丁寧な歌唱が生み出す、

吐息をもらすようになめらかに歌う唱法の絶品さといったら。

クラブ出身という経歴ゆえか、ポップス、ジャズ、ソウルの

いずれのジャンルにも属さないヴァーサタイルなタイプは、貴重でしたね。

40年ぶりくらいに聴き返したと思うんですが、やっぱりいいシンガーだったと思うなあ。

偶然見つけたこの編集CDは、97年にベルギーから出たもので、30曲入り。

62年の “LOVE LETTERS” が全曲レコードの曲順で収録されていて、

64年の “THE SOUL OF ME”、 65年の “WHERE IS LOVE?”、

66年の “WHEN A WOMAN LOVES A MAN” のほかシングル曲からも

選曲されています。ケティ・レスターの決定版じゃないですかね。

リマスターされた音質も上々で、未開封新品が300円だったのは、お買い物でした。

Ketty Lester "LOVE LETTERS" Marginal MAR084

2023-10-01 00:00

コメント(0)

イエメン・ユダヤ詩の祈り イエメン・ブルース [西アジア]

イスラエルのミクスチャー・グループ、イエメン・ブルースの新作。

前作が15年の “INSANIYA” だから8年ぶりでしょうか。

13年の豪快なライヴ盤にも、ブッたまげましたよねえ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-05-29

奔放な歌いっぷりを聞かせる

イエメン生まれのジューイシュのラヴィッド・カハラーニーと、

クォーター・トーンを出せるトランペットを演奏するイタマール・ボロコフや、

ベース兼ウード奏者シャニール・エズラ・ブルメンクランツなど、

実力派ミュージシャンを揃えたイエメン・ブルースは、アラブ世界、東アフリカ、

ユダヤ文化の交差点であるイエメンが生んだ音楽をベースに、

ファンクやジャズのエネルギーを借りた音楽性のグループ。

新作は、17世紀のイエメン・ユダヤ詩黄金時代に輩出した二大詩人の一人、

ラビ・サーリム(シャローム)・シャバズィーの詩に、

ラヴィッド・カハラーニーとシャニール・エズラ・ブルメンクランツが曲をつけ、

アレンジ、プロデュースも二人が行って制作されました。

今作ではラヴィッドはゲンブリを弾いておらず、歌に専念していて、

サウンドのキー・パーソンとなっているのは、トランペットのイタマール・ボロコフですね。

トランペットを多重録音してサウンドに厚みを与え、

控えめにオルガンも演奏していて、ハーモニーを加えています。

レコーディングはテル・アヴィヴで行われていますが、1曲ニュー・ヨーク録音があります。

この曲のみ、ラヴィッド・カハラーニーとシャニール・エズラ・ブルメンクランツのほかは

メンバーが変わっていて、トロンボーンとトランペットの2管に、

バック・コーラス6人が付いたゴージャスなもの。

なんとドラムスは、12年にダンプスタファンクで来日したニッキー・グラスピーですよ。

ドライヴ感たっぷりの演奏で祝祭感のあるこのトラックが、今作のハイライトですね。

野外録音のラスト・トラックは、強い風が舞い鳥がさえずるなか、

ラヴィッド・カハラーニーが朗々とした声で、詩を吟唱します。

その揺るぎないこぶしの逞しさが、イエメン・ユダヤ詩の祈りなのでしょうか。

強く胸に訴えるものがあります。

Yemen Blues "SHABAZI" Music Development Company MDC033 (2023)

2023-09-29 00:00

コメント(0)

ピッツィカ生体験 カンツォニエレ・グレカーニコ・サレンティーノ [南ヨーロッパ]

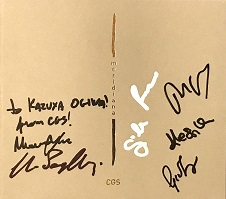

カンツォニエレ・グレカーニコ・サレンティーノを日本で観れるとは!

以前カンツォニエレ・グレカーニコ・サレンティーノ

(以降CGSと略します)の記事を書いたとき、

山岸伸一さんが「今一番ナマで聴きたいグループです」とおっしゃっていましたが、

よくぞ呼んでくれました。MIN-ONとか労音じゃないところが、拍手喝采もんだな。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-01-24

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-01-31

関東は三鷹と所沢の2公演で、どちらも家からの所要時間は変わりないので、

初体験の所沢市民文化センターミューズで観てきたんですが、立派な会場で驚きました。

幕が開いて、いきなりタンブレッロ(タンバリン)から叩き出される、

重低音の高速ビートにシビれましたよ。

マルコス・スザーノの重戦車と形容されるパンデイロをホウフツさせます。

ピッツィカやタランテッラのスタッカートの利いた三連2拍子に、

シートでじっとなんかしておれず、身体がずっと揺れ続けました。

CGSは、南イタリア、サレント半島の伝統音楽ピッツィカを伝承してきた

古参グループですけれど、そのステージに土俗性は存外に薄く、

しっかりアレンジされているし、曲のサイズもコンパクトなんですね。

海外の観客向けに、自分たちの音楽の魅力をアピールする構成を作り上げていて、

海外公演やフェスティヴァルでの経験の豊富さがうかがえるパフォーマンスでした。

音響の良さも彼らのライヴ・パフォーマンスを引き立てていましたね。

ヴォーカルにエフェクトがかけられた場面があって、あれっ?と思いましたが、

ステージ上で操作している様子がなかったので、PA卓での操作でしょう。

サンプラー使いをする場面もあったので、PAによる音出しであることは間違いありません。

コンサート最後に、リーダーのマウロ・ドゥランテ(写真中央)が

エンジニアの名前もあげて紹介していたので、

ステージを作る重要メンバーの一人だということがわかります。

ヴォーカルは男性3人、女性1人が担っていましたが、

各人それぞれの声のカラーが異なっていて、グループの彩りを豊かなものにしていました。

明るく晴れ晴れと歌うブズーキ兼ギター奏者エマヌエーレ・リット(写真一番右)と

土臭さたっぷりの野趣なノドを聞かせるジャンカルロ・パリャルンガ(写真一番左)の

対照的な歌声が交互に歌われる場面が聴きもので、

アレッシア・トンド(写真右から3人目)の、

近所のお姉さん的な親しみのわく庶民的な歌いっぷりも良かったなあ。

ローカルな民俗音楽の本質を歪めることなく、コンテンポラリーな感覚も取り入れて、

インターナショナルへと伝えるCGS、楽しかったぁ!

CGS (Canzoniere Grecanico Salentino) "CANZONIERE" Ponderosa Music CD142 (2017)

CGS (Canzoniere Grecanico Salentino) "MERIDIANA" Ponderosa Music CD151 (2021)

2023-09-27 00:00

コメント(2)

歌い上げない美学 シティ・ヌールハリザ [東南アジア]

ダヤン・ヌールファイザの新作で、

ひさしぶりにマレイ伝統歌謡の素晴らしさを堪能していたところ、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-06-17

さらに決定打といえるマレイ・ポップの最高作が登場しました。

誰あろう、シティ・ヌールハリザのぴかぴかの新作であります!

デジタル配信された8曲に、4曲を加えたデラックス・アルバムとしてリリースされ、

これはぜったいCDを買わなきゃ、ダメなやつでしょう。

21年の前作 “LEGASI” は、子供向けの企画アルバムだったので、

ポップ作は “MANIFESTA SITI 2020” から3年ぶり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-09-16

バラードを中心に、ラッパーをフィーチャーしたナンバーや、

ポップ・ムラユもあるという、手を変え品を変えのレパートリーとなっています。

ダヤン・ヌールファイザの制作でコネクションができたのか、

本作にもブダペスト・スコアリング交響楽団が3曲で参加しています。

やっぱり聴きものは、バラードですねえ。

小さく歌っていても、横隔膜が良く開いて、

十分出せる発声をあえて抑制しながら歌うところに、シティの真骨頂が表われています。

呼吸の使い方が鮮やかで、ときに鼻から息を抜きながら歌うのを織り交ぜながら、

自在に発声の表情を変えていくのは、技巧を駆使して意識的にやっているのではなく、

歌詞に合わせた表現として、自然に振舞った結果の歌いぶりなのですね。

こういうところに、シティの歌のとてつもない上手さ、天才ぶりが示されています。

ソッと静かに歌う唱法のなかで、さまざまな技巧を示しながら、

ここぞという歌い上げそうな場面でも、

あえて歌い上げない抑制の利いた歌いぶりは、もはや美学といっていいでしょうね。

ドラマティックな曲では、もちろん歌い上げるパートもあるんですが、

ぜんぜんシツコくならないし、必要最低限の表現だから、押しつけがましさもありません。

3曲目の ‘Sehebat Matahari’ の歌唱なんて、神が降臨しているとしか思えません。

これほどまでに歌い上げない美学は、間違いなくシティの人柄からくるものですね。

控えめな人柄や我を通さない欲のない性格は、芸能人としては弱点なのではないかと、

かつてのスリア時代に感じたものですけれど、今となってはそうでなかったとわかります。

それがシティの美学であり、

タイトルが示す「シティのイズム」、すなわち「シティ主義」だったのですね。

Dato’ Siti Nurhaliza "SITISM" Siti Nurhaliza Productions/Universal 5840000 (2023)

2023-09-25 00:00

コメント(0)

ギター・ミュージックの可能性 オリ・ヒルヴォネン [北ヨーロッパ]

ブルックリンを拠点に活動するフィンランド人ギタリスト、オリ・ヒルヴォネンが来日。

最新作 “KIELO” のレコーディング・メンバー、マーティ・ケニー (b) と

ネイサン・エルマン=ベル (ds) とのトリオのライヴを、

9月21日代官山「晴れたら空に豆まいて」で観てきました。

圧巻のギター・ミュージックでしたねえ。

クリーンなギターのトーンは、どんなに激しくカッティングしようが、

きらめくような美しさがあり、北欧の大自然を連想させる

雄大さと深淵さが伝わってきて、圧倒されました。

新作のフィンランドのフォークから着想を得た曲で、それは特に発揮されていましたね。

シングル・トーンからコード・ソロそしてリズム・カッティングへと、

自在にソロ・スタイルを変化させながら弾き倒す、オリのリズム感がスゴかった。

リズムにブレが寸分もなくて、正確無比。トレモロを多用するんだけれど、

音の均整が素晴らしくて、どんだけ練習すればあんなギターを弾けるんでしょうか。

4拍子と6拍子が何度もスイッチしたり、変拍子も多用しながら、

曲中に何度もギアを入れ替えて、瞬時にリズムを変化させるアンサンブルも見事でした。

14年にこのトリオを結成して、すでに10年近い活動歴を持つという、

3人の息の合い方が完璧。ネイサンのしなやかなドラミングが、

曲のスケール感を倍加させるダイナミズムを発揮していましたよ。

シンプルなドラム・セットを使い、ドラミングで歌わせるのが得意なドラマーなんですね。

ユニークだったのが、マーティ・ケニーがベースを弾かずにギターを使っていたこと。

開演前に、ベース・アンプにギターが繋がっていて、???と思っていたんですが、

エレクトリック・ベースの奏法でギターを弾いていて、こういうベースもあるんですねえ。

オリは11年にニュー・ヨークへ渡り、13年にマンハッタン音楽学校で修士号を取得、

16年にモントルー・ギター・コンクールで優勝し、

審査委員長のジョン・マクラフリンに賞賛されたギタリスト。

オリのギター・ミュージックには、コンテンポラリー・ジャズ、フォーク、シューゲイザー、

バロック音楽、ノイズ・ミュージックが養分となっているのが刻印されています。

サインを入れてもらった19年作の “DISPLACE” は、

このトリオにルーク・マランツ(p)が加わったアルバムで、

オリのアルバムでぼくが一番愛聴してきたもの。

すでにこの地点から、オリははるかに前進していましたね。

オリの独創的な音楽世界に、ギター・ミュージックの可能性は

まだまだ尽きないことを教えられた一夜でした。

Olli Hirvonen "DISPLACE" Ropeadope no number (2019)

2023-09-23 00:00

コメント(0)

ハード・スクリームするニュー・オーリンズ・ソウル アーニー・ケイドー [北アメリカ]

アラン・トゥーサンがアレンジしたレコードに夢中だった高校時分に聴き倒した、

アーニー・ケイドーの71年ジェナス盤。

Astral さんのブログを見て、久しぶりに思い出しました。

サブスクにはあるけど、とうとうCD化されることはなかったなあ、

なんてひとりごちしながらネットをチェックしてたら、

あれ?オリジナル・ジャケットでCD化されてるじゃん!

さっそくポチったら、今年春に見つけたチャールズ・ブリマーと同じ、

グッド・タイムというナッシュヴィルのリイシュー・レーベルから出たもの。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-04-04

気になって調べてみたら、ドリス・デュークやベティ・ハリスのリイシューも出ている!

これはちゃんとカタログをチェックしなけりゃと思ってサイトを見たところ、

なぜかカタログはないんですね。バンドキャンプのページには、

ポピュラー、ジャズ、ソウル方面のオールディーズを中心に、

大量のデジタル・リリースをしていることがわかったんだけど、

フィジカルはどうやら大手オンライン・ショップからのオン・デマンドで作ってるぽい。

ただそれも、ジャケットを複製しただけのインナーに、CD-Rのディスク、

ソング・リスト以外のテキストがないんじゃあ、

サブスク時代のいま、わざわざ買う価値はないですね。

インナーもよくよくみれば、タイポグラフィを変えてるし、写真も拡大しているし。

ラテン・リイシューのスペインのヴィンテージ・ミュージックやカナダのユニコと同じで、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-02-28

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-05-07

CD時代終焉期の断末魔を象徴するレーベルでしょうか。

もう今後は買うつもりはないけれど、せっかく買ったので、

アーニー・ケイドー、書いておきましょう。

ぼくはこのアルバムで初めてアーニー・ケイドーを聴いたので、

だいぶあとになって知ったミニット時代の大ヒット曲 ‘Mother-in-Law’ が、

リー・ドーシーばりのニュー・オーリンズのノヴェルティなのには、ちょっと驚きました。

ジェナス盤は、のっけの ‘Here Come The Girls’ から

ニュー・オーリンズ・ファンク爆発で、

リー・ドーシーのようなトボけたノベルティではなく、

アーチー・ブラウンリーをアイドルとしていたというのもナットクの、

ゴスペルで鍛えたディープな歌声が魅力のアルバムです。

さんざんこっちを聴いてからミニット盤を聴いたもので、

とても同じシンガーとは思えず、しばらく戸惑いましたねえ。

本作のミーターズと思われるバックのグルーヴは、真正ニュー・オーリンズ。

ラストの ‘Talkin' 'Bout This Woman’ のガンボ風味など、真骨頂でしょう。

そんなニュー・オーリンズ色満載の伴奏で、

ハード・スクリームするシャウトをたっぷりと味わえる名作です。

Ernie K. Doe "ERNIE K. DOE" Good Time GTRCD1491 (1971)

2023-09-21 00:00

コメント(0)

心の隠れ家 リニオン [東アジア]

昨年瞠目した台湾の新世代シンガー・ソングライター、リニオンの3作目を数える新作。

CDリリースをずっと待ち焦がれてましたが、ようやく届きましたぁ。

2年遅れで聴いた前作は、いまの台湾インディ・シーンを支える

若い音楽家たちのレヴェルの高さに、驚嘆させられた大傑作でした。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-09-12

昨年の下半期から今年の春まで、一日も欠かすことなくヘヴィロテしていただけに、

新作への期待はいやおうなく高まっておりました。

生演奏によるオーガニックなネオ・ソウル・サウンドは前作を踏襲していて、楽曲も粒揃い。

期待を裏切らぬ仕上がりですが、新作を聴いてまず変化を感じたのは、タイトなドラミング。

前作がクリス・デイヴの影響あらかたな、もたったドラミングが印象的だっただけに、

おっ、ドラムスが変わったなとすぐに気づきます。

前作ではアメリカ西海岸で活躍するエファ・エトロマ・ジュニアが起用されていましたが、

今作はカリフォルニア出身のビアンカ・リチャードソンに変わっています。

ビアンカ・リチャードソンは、エファ・エトロマ・ジュニア同様、

ムーンチャイルドと共演歴があり、やはりというか予想通り二人とも、

リニオンがロス・アンジェルスへ留学していた時代の音楽仲間だそうです。

そしてアレンジは、リニオンと参加ミュージシャンが中心となっていて、

前作のアレンジのキー・パーソンだった雷擎(レイチン)の名前は、今回ありません。

オープニング曲のイントロで、ヴォーカル・ハーモニーを繰り出す新たな試みなど、

レイチンに劣らぬカラフルなサウンドを生み出しているのは、

リニオンを含む台湾の若手音楽家のレヴェルの高さの証明でしょう。

そして前作同様耳を引き付けられるのは、リニオンのグルーヴィなベース・プレイ。

粘り気たっぷりな後ノリのグイノリ・ベースが、もう辛抱たまらーん。

ジェリー・ジェモットをホウフツさせるクロマティックなライン使いや、

ウィルソン・フェルダーばりの重くハネるベースに耳ダンボとなります。

そして今年の金曲獎で最優秀新人賞を獲得した、

洪佩瑜(ホン・ペイユー)とのデュエット曲も聴きもの。

陳政陽のラウル・ミドンふうのアクースティック・ギターが印象的なラストまで

あっという間の8曲に、すぐさまアタマからリピートしてしまいます。

またまた半年間のヘヴィロテの始まり始まり~♪

LINION 「HIDEOUT」 嘿黑豹工作室 no number (2023)

2023-09-19 00:00

コメント(0)

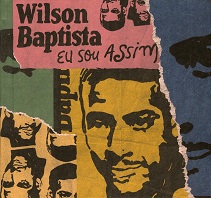

ボヘミアンのサンバ・ソングライター ウィルソン・バチスタ [ブラジル]

ラパ育ちのサンビスタで、悪党と交友関係をもって十代の頃に何度も逮捕され、

サンバ・ジ・ブレッキなどマランドロ気質のサンバを数多く生み出した作曲家、

ウィルソン・バチスタ(1913-1968)の生誕110周年記念作が出ました。

シロ・モンテイロが歌った ‘Oh, Seu Oscar! ’ 「おい、オスカルくん」の作者ですよ。

ウィルソン・バチスタというと有名なのが、ノエール・ローザと罵り合った大論争。

ヴィラ・イザベルの街を称えるために他の地区をけなしたのが発端となって、

サンバによる悪口の応酬となり、ウィルソンはノエールの顎のない顔を攻撃して、

「ヴィラのフランケンシュタイン」というサンバまで書くに至ります。

二人の論争は、ウィルソンが作曲した ‘Terra De Cego’ に

ノエールか歌詞を書いて終止符が打たれて、二人の間に友情が芽生えます。

のちになって、この論争で生まれた曲が56年にオデオンでレコード化されました。

論争とは関係がないノエールの ‘João Ninguém’ も収録されていますが、

ノエールとウィルソンがバトルしたサンバを、

フランシスコ・エジディオとロベルト・パイーヴァが歌い、

レコードのジャケットには、ノエール(左)とウィルソン(右)が描かれました。

今回のアルバムには、この論争で生まれた ‘Conversa Fiada’ が取り上げられ、

なんとウィルソン本人のヴォーカルに、

新たに伴奏をつけたヴァージョンを聴くことができます。

今回の生誕110周年記念作が、過去に出された85年フナルチ盤や、

11年ビスコイト・フィーリョ盤のソングブック集と違うのは、

収録曲の半数でウィルソン・バチスタの声を使い、新たに伴奏をつけたところ。

これが画期的といってもいいほど、成功しているんですよ。

1曲目のエレピとハモンドにホーンズを配した洒脱なアレンジにのせて、

マランドラージェンたっぷりのヴォーカルを聞かせる ‘Meu Mundo É Hoje’ ではや完敗。

続くサンバ・ショーロの伴奏にのせた ‘Nega Luzia’ に夢見心地です。

半世紀以上も昔の録音と、かくもいきいきと共演できるものなのかあ。

‘Chico Brito’ や ‘São Paulo Antigo’ なんて、 今の録音に聞こえますよ。

ウィルソンのそっけない無頼な歌いぶりには、かすかな哀感が漂っていて、

そのやるせない情感にシビれます。

2枚組全30トラック(メドレーあり)中13トラックが、ウィルソンのヴォーカルで、

ほかはネイ・ロペス、ジョイス・モレノ、クリスティーナ・ブアルキ、ジョアン・ボスコ、

フィロー・マシャード、ネイ・マトグロッソ、ドリ・カイミなどが歌います。

サックス奏者エドゥ・ネヴィス、バンドリン奏者ルイス・バルセロス、

ギタリスト、パウロ・アラゴーンなど、多くのアレンジャーを迎え、

手を変え品を変えの伴奏も楽しいことこの上なし。

生誕〇〇周年の便乗作に感心したためしがないんだけど、これは買いです!

Wilson Baptista "EU SOU ASSIM" SESC CDSS0180/23 (2023)

[10インチ] Francisco Egydio, Roberto Paiva "POLÊMICA" Odeon MODB3033 (1956)

2023-09-17 00:00

コメント(0)

サンバ・ソウルのディーヴァ パウラ・リマ [ブラジル]

クルービ・ド・バランソで火が点いて、ひさしぶりにパウラ・リマが聴きたくなりました。

手元にあるのは、デビュー作から13年作までの4作。

う~ん、やっぱこの人の声は味があるなあ。

厚みがあって、ふくよかにバウンスする豊かな声。

ゆったりとたゆたうように粘っこく歌うかと思えば、

ハイ・トーンでシャープに切り込みながら、自在なフェイクで聴く者を翻弄したり、

これぞディーヴァと呼ぶにふさわしい歌いっぷり。

パウラ・リマは、サンバ・ソウルのクイーンですね。

サンバ・ソウルが大ブレイクした2001年は、

ファロファ・カリオカのフロントを務めたカリスマ・シンガーの

セウ・ジョルジが独立してソロ・デビューを果たした年でしたけれど、

期待が大きすぎたのか、セウのデビュー作は肩透かしでした。

その穴埋めをしてくれたのが、パウラ・リマのデビュー作だったんです。

セウはリオ、パウラはサン・パウロという違いはあれど、

二人とも70年生まれの同い年。

パウラにはクラブ・ジャズやヒップ・ホップのセンスもあって、

繰り出すスキャットも上品なジャズではなく

ストリートの猥雑さが匂い立つところが、いいんだな。

メジャーに移籍して出した03年のセカンドは、

蒲田あたりのライヴハウスから六本木のクラブに移っちゃったくらいの

プロダクションの変化があり、ぐっとゴージャスになりました。

なんせ「ムーンライト・セレナーデ」をポルトガル語カヴァーしてるくらいだから。

それでもパウラは、下町のざっくばらんなネエちゃんのまんまなのが嬉しい。

当時セウ・ジョルジがええかっこしいして、

鼻持ちならなくなってたのと好対照でありました。

06年のサードでは、カジュアルなプロダクションに戻って、ちょっとホッ。

やっぱりこういうムードの方がしっくりするなあ。

肩で風切ってたデビュー作から比べると、肩の力がぐっと抜けて、

歌いぶりに余裕が感じられますよ。

セウ・ジョルジの15年の最高傑作 “MUSICAS PARA CHURRASCO Ⅱ” の

ラストを飾った ‘Let's Go’ がこのアルバムで歌われています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-04-30

13年の “O SAMBA É DO BEM” は、サンバ・ソウルではなく、

ストレートなサンバを歌ったサンバ・アルバム。

デビュー作からパゴージのサンバを歌っていたから、

まるごと1枚ポップ・サンバで通しても、なんら違和感はありません。

このアルバムを最後に新作が出ていませんが、どうしてるのかな。

Paula Lima "É ISSO AÍ!" Regata 260.002 (2001)

Paula Lima "PAULA LIMA" Mercury 04400679332 (2003)

Paula Lima "SINCERAMENTE" Indie 789842012626 (2006)

Paula Lima "O SAMBA É DO BEM" Radar RAD4256 (2013)

2023-09-15 00:00

コメント(0)

4年遅れで聴く結成20周年作 クルービ・ド・バランソ [ブラジル]

あれ? いつの間にフィジカルに!?

当初デジタル・リリースのみだった、クルービ・ド・バランソの19年新作。

21年にCDが出ていたのを気付かず、セール品になっていたのを見つけました。

というわけで、4年遅れで聴いた5作目を数える19年作。

グループ結成20周年作だったんですね。20年で5作というのは、

数が少なく思いますけれど、4年くらいおきに出るというインターバルは、

おっ、懐かしい!という気にさせられてそのたびに手を伸ばしてきたからか、

自分には珍しく、全作が手元にあります。駄作のないグループですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-10-28

思えば、クルービ・ド・バランソがデビューした01年は、

サンバ・ロック/ソウル・リヴァイヴァルで沸いた年。

パウラ・リマ、セウ・ジョルジ、マックス・デ・カストロ、ウィルソン・シモニーニャが

次々とデビューするなか、クルービ・ド・バランソも登場したんでした。

デビュー作は、オルランジーヴォ、ジョルジ・ベン、ベベートといった

往年のサンバ・ソウル・クラシックも取り上げて、

エラスモ・カルロス、ベベート、ルイス・ヴァギネルといった古参から、

ウィルソン・シモニーニャ、マックス・デ・カストロ、セウ・ジョルジ、

パウラ・リマ、イヴォ・メイレレスなどのリヴァイヴァル若手世代まで、

そうそうたるゲストを迎えて制作されていました。

あのデビュー作から20年、もはやサンバ・ソウル・クラシックに頼ることなく、

オリジナル曲だけで勝負できる実力派グループになったのを感じます。

ヴォーカル兼ギターのマルコ・マトーリ率いる8人組のメンバーも不動で、

トランペットとトロンボーンの2管を擁したアンサンブルも成熟しました。

今作ではノセノセのスウィングというより、

少し引いた感じのクールな演奏ぶりも楽しめ、

アダルトな魅力を感じさせるのが、20周年という力量でしょう。

Clube Do Balanço "BALANÇO NA QUEBRADA" YB Music no number (2019)

2023-09-13 00:00

コメント(0)

ブラジル最高峰のジャズ ミシャエル・ピポキーニャ [ブラジル]

やったあ~! ブラジルの超絶技巧ベーシスト、

ミシャエル・ピポキーニャが昨年デジタル・リリースした作品がついにCD化!

去年、これをフィジカルにしないなんて犯罪だぁ!と天を仰いだんだけど、

ついにやってくれました(感涙)。

ミシャエル・ピポキーニャは、96年北東部セアラー州リモエイロ・ド・ノルテの生まれ。

音楽一家に育ち、10歳の頃に祖父や父からベースを習い、

はや1年でプロのミュージシャンとして演奏していたという、早熟の天才です。

野外のステージで、サックス、キーボード、ドラムスを演奏する大人たちにまざって、

6弦ベースで堂々たるスラップを披露するプレイを YouTube で

観てブッとんだんですけど、これ、わずか14歳の時だったんだよねえ。

スタンリー・クラークやヴィクター・ウッテンの影響大なベース・プレイを、

磨きに磨き上げた超絶技巧が、もうハンパなくスゴイんですよ。

本作でも、 ‘Jazz Pipocado’ で絶頂期のジャコ・パストリアスを凌ぐ

驚異的なベース・ソロを披露しているんだけれど、

ジャコのベース・プレイの特徴を完璧にトレースしながら、

さらに洗練させて生前のジャコ以上にジャコらしく弾いてみせるんだから、参ります。

そして本作を聴いて、さらにブッたまげたのがピポキーニャの作曲能力。

めまぐるしくリズムを変化させて。変拍子も使いつつ複雑な構成を持つ楽曲が圧巻。

これほどの高い音楽性の持ち主だとは、心底驚きました。

ピポキーニャのベースに、ジョズエ・ロペスのサックス、チアゴ・アルメイダのキーボード、

フィロー・マシャードの息子セルジーニョ・マシャードのドラムスを中心に、

ヴァネッサ・モレーノのヴォイス、メストリーニョのアコーディオン、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-11-13

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-06-25

ペルナンブーコのアントニオ・ノブレガ(ラベッカではなくヴォーカルで参加)など、

大勢のゲストを迎えて制作されています。

入念に練り上げたスコアによるレコーディングであることは、間違いないですね。

21世紀のグローバル・ジャズの要素がすべて詰まっていて、ロバート・グラスパー、

サンダーキャット、ジェイムズ・フランシーズと肩を並べる作品ですよ。

それもそのはず、ピポキーニャはすでに15年にドイツのケルンで、

WDRビッグバンドやジェイコブ・コリアーとともに演奏をしているくらいだから、

その高い音楽性のキャリアはすでに十分なんですね。

今回のCD化で1点だけ悔やまれるのは、 ‘Confissão’ のみカットされてしまったこと。

収録時間79分ギリギリ収録できた気もするんだけどなあ。

とにもかくにもフィジカル作ってくれてバンザイな、ブラジル最高峰のジャズ作品です。

Michael Pipoquinha "UM NOVA TOM" Umbilical 21#03 (2023)

2023-09-11 00:00

コメント(0)

ニャティティでサイケ・ロック ドクター・ピート・ラーソン・アンド・ヒズ・サイトトキシック・ニャティティ・バンド [東アフリカ]

ダゴレティというミシガンのインディ・レーベルから、

ケニヤ、ルオの伝統楽器ニャティティのマスターという、

オドゥオル・ニャグウェノのニャティティ弾き語りCDが出ています。

自然音も聞こえるレコーディングで、

携帯電話で録音したというお手軽なものとはいえ、音は悪くないし、

70を超す年齢を感じさせないニャティティの確かな演奏力と、

滋味に富んだ歌い口が味わえる好アルバムです。

その携帯電話の録音主が、レーベル・オーナーのピート・ラーソン。

このピート・ラーソンという人が相当面白い人物で、

オドゥオル・ニャグウェノをきっかけに知ったピート・ラーソンの方に、

がぜん関心がわきました。

ピート・ラーソンは、93年にミシガンで友人のジェイムズ・マガスとともに

アヴァンギャルド・ミュージックのレーベル、バルブ・レコーズを立ち上げ、

カウチというノイズ・ロック・グループで活動するほか、

DJ・パーティ・ガールことフミエ・カワサキのドラムスと2ピースの

メタル・ロック・バンド、25サーヴスでヴォーカルとギターを担当していました。

フミエ・カワサキとは、ダンス・アスホールというノイズ・バンドもやっていますね。

ラーソンはミュージシャンとして活動する時は、

ミスター・ヴェロシティ・ホプキンスという変名を使っていたようです。

バルブ・レコーズは、やがて中西部インディ・シーンに影響力を与えるレーベルに

成長しますが、ラーソンは00年代半ばに音楽活動を休止してケニヤに渡り、

マラリアの疫学研究のプロジェクトに従事したというのだから、急転回です。

現在ドクターを名乗っているのは、ダテじゃないんですね。

ラーソンはアヴァンギャルド・シーンのなかでも、

とびっきり騒々しく強烈なキャラクターで、変人中の変人と目され、

アンタッチャブルな人物という評判でしたけれど、

ケニヤで疫学研究をする人物像とは、どうにもイメージが合いません。

そんなわけで、まったく違った分野の仕事でケニヤへ渡ったものの、

音楽への渇望はあったんでしょう。ケニヤの伝統音楽に興味を持ち、

ニャグウェノと出会ってニャティティを直々に習ったのでした。

16年にナイロビ西部にある地区の名前を取ったダゴレティというレーベルを立ち上げ、

アメリカへ帰国後サイトトキシック・ニャティティ・バンドを結成。

19年にデビューLPを、20年のセカンド、21年のサードでLPとCDを出しました。

そして今回入手したのが、このセカンドとサードなんですが、いやぁカンゲキしました。

全員アメリカ人が演奏しているんですが、まぎれもないアフリカ音楽じゃないですか。

ラーソンが弾くニャティティの短いリフの反復から生み出されるグルーヴ、

そのグルーヴをリズム・セクションがポリリズムへと発展させ、

ドローンのように響くベースの合間を縫って、

のたうつような轟音をギターがとどろかせ、サイケデリックなサウンドを繰り広げます。

サイケデリック・ロックがこれほど見事に

アフリカ音楽に転換されている例もないんじゃないかと書きかけて、

今年初め、オーケストラ・ゴールドに出会ったばかりなのを思い出しました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-02-23

アメリカ人は、サイケデリック・ロックを通じてアフリカ音楽を咀嚼するのが得意なのかな?

ベースのデイヴ・シャープは、17年にナイロビのラーソンを訪ねて、

ナイロビでラーソンが率いていたンディオ・ササに参加していたというから、

バンド・メンバーがニャティティの音楽を理解しているのもしかりです。

曲のクレジットがありませんが、ラーソンがニャティティを習いながら覚えたと思われる

ルオの伝統曲や、伝統曲をモチーフとしたオリジナル曲なのでしょう。

徹底したアフリカン・マナーの楽曲が並んでいます。

セカンドでは、ルオ語かどうかはわかりませんが、

女性歌手がアフリカの言語で歌う曲もあります。

サード・アルバムのタイトル、ダンバラとは、ヴードゥーの精霊である大蛇ですね。

この世の万物を創造したとされるダンバラが、

ケニヤのニャティティとどういう関連があるのかわかりませんが、

セカンド・ジャケットでも大蛇を描いているあたり、

ラーソンはヴードゥーにも通じているのかな。

サカキマンゴーとぜひ共演させてみたい逸材です。

Dr. Pete Larson and His Cytotoxic Nyatiti Band "DR. PETE LARSON AND HIS CYTOTOXIC NYATITI BAND" Dagoretti DG36/BLB140 (2020)

Dr. Pete Larson and His Cytotoxic Nyatiti Band "DAMBALLAH" Dagoretti DG41/BLB142 (2021)

Oduor Nyagweno "WHERE I GO, I AM THERE" Dagoretti DG40/BLB151 (2021)

2023-09-09 00:00

コメント(0)

夏にさよなら チャーリー・ハロラン・アンド・ザ・トロピカルズ [北アメリカ]

酷暑に終わりが見えてきて、夏にようやくさよならを告げられそうです。

去り行く夏にぴったりの、ゴキゲンなニュー・オーリンズのバンドを見つけました。

リーダーのトロンボーンにサックス、ギター2、ベース、ドラムス、パーカッションの

7人編成で、50年代のカリプソとビギンを演奏するという、

オールド・カリブ音楽ファンには、ズイキの涙がちょちょぎれるバンドですよ。

なんせアルバムは、キング・レイディオ作のカリプソ ‘The Rythm We Want’ に始まり、

続いてアル・リルヴァ作のビギン名曲 ‘Doudou Pas Pleure’ が演奏されます。

このあとも、フィッツ・ヴォーン・ブライアン楽団が演奏したカリプソ ‘Vicki’、

ライオネス・ベラスコのカリプソ・ワルツ ‘Juliane’、

ロード・インヴェーダーのカリプソ ‘Barbados’、

サム・カステンデ楽団が演奏したビギン ‘Voltige Antillaise’ と、

マニアックなオールド・カリプソ、ビギンのレパートリーが目白押し。

ゲスト・ヴォーカルをフィーチャーしている曲もあって、

マイティ・スパロウが歌ったカリプソ ‘Dorothy’ は、

なんとニュー・オーリンズの名シンガー、ジョン・ブッテが歌っていますよ。

そして、デューク・オヴ・アイアンが歌った ‘Fifty Cents’ と

マイティ・スパロウが歌った ‘Mango Velt’ を歌うのは、

スクワール・ナット・ジッパーズのジンボ・マサスじゃないですか!

いやぁ、懐かしい。スクワール・ナット・ジッパーズ、ご存じですかね。

90年代のスウィング・リヴァイヴァルで登場した、

ノース・カロライナのアクースティック・スウィング・バンドです。

96年の “HOT” と00年の “BEDLAM BALLROOM” は愛聴したなあ。

なるほどこのバンドの洒脱さは、スクワール・ナット・ジッパーズと共通しますねえ。

ジンボ・マサスは本作のミックスもしているので、バンドと近い関係があるんでしょう。

厳しかったこの夏、最後の嬉しいプレゼントです。

Charlie Halloran and The Tropicales "SHAKE THE RUM" no label no number (2022)

Squirrel Nut Zippers "HOT" Mammoth 354980137-2 (1996)

Squirrel Nut Zippers "BEDLAM BALLROOM" Mammoth MR65512-2 (2000)

2023-09-07 00:00

コメント(0)

サマー・リゾートのライヴ・ミュージック クラブ・トリニ [北アメリカ]

ジミー・バフェットが亡くなりましたね。

彼の音楽には縁がなかったんですけれど、彼の歌声が聞けるCDを1枚だけ持っています。

スティールドラム奏者ロバート・グリニッジとキーボード奏者マイケル・アトリーのバンド、

クラブ・トリニのライヴ盤で、ジミー・バフェットが3曲客演して歌っているんです。

このライヴは、ニュー・オーリンズのカフェ・レストラン、

マルガリータヴィルで録音されたものなんですね。

ジミー・バフェットのヒット曲からその名を取ったマルガリータヴィルは、

ジミー・バフェットが経営した有名チェーン店。

ジミー・バフェットはシンガーとして成功した後、レストラン事業で大成功を収めて、

アメリカ有数の資産家になりましたが、

そのレストラン事業のひとつがマルガリータヴィルで、

もうひとつのレストランのチーズバーガー・イン・パラダイスも、

彼のヒット曲のタイトルから取られています。

カントリーから出発して、南国をテーマにした歌詞で

トロピカル・ロックと呼ばれるサウンドで愛されたジミー・バフェットは、

あくせくせずにビーチで過ごす人という、

アメリカ人のひとつのライフスタイルを定着させました。

このクラブ・トリニのライヴ盤は、そんなビーチバムのイメージそのものの音楽で、

いかにもアメリカらしいリゾート・ミュージックを象徴するようで、お気に入りでした。

ここでジミー・バフェットは、エキゾ・アラブなメロディのアマズルのヒット曲

‘Cairo’ を歌うほか、‘No Woman No Cry’ でアルバムを締めくくっています。

ところでこのアルバムの主役は、ロバート・グリニッジのスティールドラム。

ロバート・グリニッジは、ヴァン・ダイク・パークスをはじめ、ニルソン、タジ・マハール、

カーリー・サイモン、ロバート・パーマー、キース・ムーンなど

数多くのミュージシャンに起用されました。

細野晴臣もロバート・グリニッジにスティールドラムを作ってもらったりしていて、

スティールドラムで最初に有名になったプレイヤーなんじゃないでしょうか。

サマー・リゾート・ミュージックの名ライヴを残したクラブ・トリニ、

酷暑が続く9月、まだまだお似合いです。

Club Trini "MARGARITAVILLE CAFE - LATE NIGHT LIVE" Mailboat MBD2001 (2000)

2023-09-05 00:00

コメント(0)

ジャズ・ヴォーカルの地平から フィービ・スノウ [北アメリカ]

もし今の時代にフィービ・スノウが登場していたら、ベッカ・スティーヴンスみたいな

ジャズのシンガー・ソングライターという評価を受けていたのかもしれないな。

ウン十年ぶりにフィービ・スノウのデビュー作を聴き返して、そんな感想を抱きました。

ジョニ・ミッチェルの『ブルー』やキャロル・キングの『タペストリー』は、

数年遅れで聴いたんですけれど、フィービ・スノウの74年デビュー作は、

高校1年でリアルタイム体験。

1曲目の ‘Let The Good Times Roll’ のイントロのギターで、

はやノック・アウトをくらい、

ボニー・レイットばりの凄腕ブルース・ギターにシビれました。

そして独特のヴィブラートを利かせたクセのある歌いぶりに、トリコとなったんです。

ジャズ、ブルース、フォークを混然一体とさせた音楽性は、

他の誰も真似できない、フィービだけのユニークな個性でした。

‘Let The Good Times Roll’ や ‘San Francisco Bay Blues’ のカヴァーなんて、

のちになって原曲を聴いて、ぶったまげましたもん。ぜんぜん別の曲じゃん!

原曲破壊ともいえるアレンジで、そのユニークすぎる解釈に脱帽したものです。

のちにポール・サイモンとデュエットした ‘Gone At Last’ の

ゴスペル色のあるヴォーカルやアフロ・ヘアのルックスなどで、

ずっと黒人とばかり思っていましたが、

ユダヤ系白人と知った時には、心底驚きました。

フィービのデビュー作はアメリカでは大ヒットしたものの、

日本ではそれほどの評価をされませんでしたね。

日本のロック評論家はジャズぽいサウンドを嫌う人が多くて、

湯川れい子がすごく低い評価をしていたことを覚えていますよ。

逆にぼくがフィービにゾッコンになったのは、

トム・ウェイツ同様、そのジャズぽさゆえでした。

そういえば当時、ジョニ・ミッチェル、エリック・アンダースン、マイケル・マーフィー

といったシンガー・ソングライターたちがこぞってトム・スコットを起用し、

それぞれのアルバムでジャズぽいサックス・ソロを吹いてもらうのが、

ちょっとしたトレンドになっていたんですよね。

でも、フィービのこのデビュー作は、もっとずっと本格的だったんです。

なんせズート・シムズに、テディ・ウィルソンという大ヴェテランを起用していたんだから、

トム・スコットとは格が違いすぎます。

当時ズート・シムズの新作で、フェイマス・ドア盤 “ZOOT AT EASE” を

聴き倒していた時期でもあったので、ぼくにはどストライクでした。

4オクターヴの音域を持つといわれたフィービのヴォーカルは、

のちの作品 “NEVER LETTING GO” などで、

新しいジャズ・ヴォーカル表現ともいえる歌唱を聞かせていましたが、

当時それを評価できる人がいなかったのは残念でした。

むしろいまジャズ・サイドから再評価すべき人なのかもしれませんね。

Phoebe Snow "PHOEBE SNOW" Shelter/DCC SRZ8004 (1974)

Zoot Sims "ZOOT AT EASE" Famous Door/Progressive PCD7110 (1973)

Phoebe Snow "NEVER LETTING GO" Columbia CK34875 (1977)

2023-09-03 00:00

コメント(0)

モントリオールから届いたサンバ/MPBの良作 ジオゴ・ラモス [ブラジル]

ステキなサンバ・アルバムを発見しました。

5年も前にリリースされていたのに気付かなかったのは、しかたなかったかな。

ブラジル盤ではなく、カナダで出された自主制作CDなのでした。

もちろん日本未入荷です。

ジオゴ・ラモスは、モントリオール在住のブラジル人シンガーソングライター。

音楽プロデューサーとして25年間活動し、作曲からプロデュースまで、

20枚のアルバムに関わってきたと、本人のサイトに書かれています。

18年の本作はモントリオールとサン・パウロで録音されていて、

ジオゴのギターに、カヴァキーニョ、ベース、ドラムスほか、

各種パーカッション、ホーンズ、コーラスという陣容。

知っている名前はありませんが、ほぼ全員ブラジル人のようです。

サン・パウロのシンガー・ソングライター、ペリと共作している曲があって、

え?と思ったら、ペリの05年と08年のアルバムをプロデュースしていたのが、

ジオゴだったんですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-11-28

な~るほど、あのセンスある品のいいサウンドを生み出した張本人ですか。

それもナットクのプロダクションで、ホーンやストリングスのアレンジが

曲の良さを倍加していて、ラヤラヤ・コーラスも登場します。

ご本人のソフトな歌い口は、サンバ・ノーヴォ世代のフィールですね。

歌詞カードには、カナダの雪景色や氷河などの写真にまじって、

ジオゴが雪積もる川辺でギターを弾いている写真もあります。

それはまるで初期のブルース・コバーンのような佇まいですけれど、

音楽は冬景色とはまるで似つかわしくない、朗らかな温かさに溢れたもの。

アタバーキを使いイエマンジャを歌ったバイーア流儀のアフロ・サンバあり、

ザブンバやトリアングロがバイオーンのリズムを奏でる曲もあり、

フランス語で歌う曲もある、カナダ産サンバ/MPBの良作です。

Diogo Ramos "SAMBA SANS FRONTIÈRES" Diogo Ramosc DIRAM1801 (2018)

2023-09-01 00:00

コメント(0)

ブラジルと出会ったドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者 ヘンドリック・モウケンス [西・中央ヨーロッパ]

20年ぶり(?)くらいに聴き返したドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者、

ヘンドリック・モウケンスのブラジリアン・ジャズ・アルバム。

ブラジリアン・フュージョンと言ってもいい内容なんだけど、

「フュージョン」というタームを使うと、

どうも外国人がやるパチモンみたいなニュアンスがぬぐえないので、

あえていうならブラジリアン・スムース・ジャズかな。もっとイメージ悪い?

99年にコンコード・ピカンテから出たこのアルバム、

イヴァン・リンスをゲストに迎え、ロメロ・ルバンボ(ギター)、テオ・リマ(ドラムス)、

クラウジオ・ロジチ(フリューゲルホーン)といった名手を揃え、

サンバ、ボサ・ノーヴァ、バイオーン、ショーロのオリジナル曲を中心に聞かせます。

カヴァーはイヴァン・リンスの2曲、ジョビンの3曲にマット・デニスの ‘Angel Eyes’。

キーボードがべたっとコードを鳴らすところは難ありだけど、鋭いハーモニカと、

ふくよかなトロンボーンやフリューゲルホーンの響きが組み合わされて、

豊かなサウンドを生み出しているところが、いいんだな。

ぼくはこのアルバムで初めてヘンドリク・モウケンスを知ったんですけれど、

もとはバークリー音楽院でヴィブラフォンを学んだヴィブラフォン奏者。

このアルバムでも、3曲でヴィブラフォンを演奏しています。

トゥーツ・シールマンスを知って、独学でクロマチック・ハーモニカを修得し、

その後ブラジル音楽に熱を入れ、80年代初めにはリオへ移住して、

ブラジルの多くのジャズ・ミュージシャンとプレイして

人脈を作ったという変わり種なんですね。

ドイツ帰国後はラジオやテレビなどのスタジオ・ミュージシャンとして活動し、

90年代にコンコードと契約して、ニュー・ヨークへ進出します。

ヘンドリック・モウケンスは、トゥーツのような超絶技巧を駆使するタイプじゃないから、

リラックスして聴けるんですよ。

おのずとフュージョン/スムース・ジャズとも相性が良くなるわけなんですが、

イージー・リスニングのように聴いちゃうから、気に入っても棚の肥やしになりがち。

今回思い出したように棚から引っ張り出してきたのは、

実はこのコンコード・ピカンテ盤がきっかけじゃなくて、

マンデル・ロウ・トリオと共演した99年作のほう。

ひさしぶりに聴いて、う~ん、いいなあと感じ入っちゃって、

そういえばもう1枚あったっけと、コンコード・ピカンテ盤も出してきたんでした。

マンデル・ロウは、ぼく好みの職人肌のプレイを聞かせるギタリスト。

派手さはないけれど、音色がエレガントでねえ、いいんですよぉ。

キレのいいコード・ワークといい、じっくり聞かせる技に、

ジャズ・ギター教室に通った学生時代、憧れたもんです。

シブいプレイが持ち味のマンデル・ロウと、

テクニカルすぎないヘンドリックのハーモニカは相性バツグン。

実はこのアクースティック・ミュージックというレーベルには、

前の年の98年にハーブ・エリス・トリオと共演したアルバムも残しています。

こちらはライヴのせいか、ヘンドリックがウケ狙いの大味なプレイをしていて

ヒンシュクもんなんですけど、マンデル・ロウとの共演作の方は抑制が利いています。

すっかりぼくは忘れていたヘンドリック・モウケンスですが、

チェックしてみたら、その後も精力的にアルバムを出していたんですね。

あまり話題にならない人ですけれど、

ジャズ・ハーモニカ・ファンなら知っておいて損はないでしょう。

Hendrik Meurkens "POEMA BRASILEIRO" Concord Picante CCD4728 (1996)

Mundell Lowe & Hendrik Meurkens "WHEN LIGHTS ARE LOWE" Acoustic Music 319.1190.242 (1999)

2023-08-30 00:00

コメント(0)

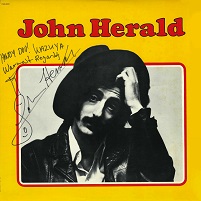

エアコンがなかった真夏の夕べに ジョン・ヘラルド [北アメリカ]

大昔の夏の定番を取り出してきました。

70年代のはじめ、ウッドストック周辺のシンガー・ソングライターを熱心に追いかけてた

高校生時分に大好きだった、ジョン・ヘラルドの73年パラマウント盤。

60年代にグリーンブライア・ボーイズの一員としてグリニッチ・ヴィレッジの

フォーク/ブルーグラス・シーンを賑わしたジョン・ヘラルドが、

ウッドストックに移り住んでウッドストックの仲間たちと録音したアルバムです。

レコーディングはニュー・ヨークなんですけど、

ウッドストック・サウンドの名盤としてファンに愛されたレコードですよね。

かん高いジョン・ヘラルドの愛嬌のある声が、めちゃくちゃ個性的で、

自宅が火事にあった出来事をコミカルな歌にしてしまう1曲目から、

この人の卓抜したユーモア・センスが発揮されていて、惹きつけられます。

フィドルが舞うハッピーなダンス・チューンあり、ほろっとさせるスローあり、

ノベルティ味のある曲と、レパートリーは多彩。

エイモス・ギャレットのギターが活躍していて、コーラスにはマリア・マルダーもいて、

ウッドストック・サウンド・ファンにはたまらないレコードでした。

グリーンブライア・ボーイズ時代の旧友

エリック・ワイズバーグのマンドリンも聴きものです。

ジョン・ヘラルドはブルーグラス出身のミュージシャンながら、ケイジャンを取り入れたり、

このレコードでもジャック・エリオットに捧げた曲で、

マウンテン・ミュージックの影響をうかがわせるように、

ブルーグラスにとどまらない音楽性が魅力でした。

このレコードの最高の山場は、レコード終盤に収録されたライヴ録音。

オールド・タイム・フィドラーが定番とするダンス・チューン

‘Hangman's Reel’ に始まる3曲で、最高潮になります。

夏の夕方、きつい西日が部屋に差し込む頃になると、

きまって聴いていたこのレコード、うちわ片手によく踊ったっけなあ。

当時自分の部屋にエアコンなんてものはなかったから、

汗をだらだら流しながら聴くのに最高なレコードだったんです。

ずいぶん長い間聴かずじまいだったのは、エアコン生活で忘れていたからかな。

このレコードは77年にマッド・エイカーズが来日した時、

ジョンにサインを入れてもらいました。池袋のヤマハで行われたイヴェントでしたね。

03年には韓国のボングラスがCD化して、ジョン・ヘラルドのブルーグラスのギターの腕前を

披露した曲を含む3曲がボーナス・トラックで追加されました。

オリジナルLPはシングル・ジャケットでしたけれど、

ゲートフォールドの紙ジャケット仕様で32ページのブックレットが封入され、

全曲歌詞にディスコグラフィー、ジョン自身の解説が載せられるという、

至れり尽くせりのリイシューでしたね。

[LP] John Herald "JOHN HERALD" Paramount PAS6043 (1973)

2023-08-28 00:00

コメント(0)

これがサンバ・ピアノだ シド・ビアンシ [ブラジル]

サンバ・ブームに沸いた77年、日本で大ヒットしたインスト・サンバの傑作。

のちにシリーズ化したミルトン・バナナ・トリオの本作は、

本国ブラジルより日本の方が売れたんじゃないかしらん。

『コパカバーナの誘惑』のタイトルで出た日本盤は、

キュートなジャケットも手伝って人気盤となりました。

CD時代になって日本が真っ先にCD化しましたが、

ブラジルではとうとうCDになりませんでしたね。サブスクにもないし。

ミルトン・バナナ・トリオといえば、

初アルバムの65年から続く老舗ジャズ・サンバ・トリオ。

70年代も後半になって出たこのアルバムでは、

女性コーラスをフィーチャーしてジャズ色を薄め、

ぐっとポップに仕上げて、サウンド・イメージをがらりと変えました。

これが功を奏してヒットしたんですが、「通」には受けが悪かったようで、

ジャズ・サンバのレコードを徹底網羅したディスク・ガイド

『ボサノヴァ・レコード事典』(ボンバ・レコード、2001)では、

「コーラスが余りにポップ過ぎる」(板橋純)と選盤されませんでした(苦笑)。

ベッチ・カルヴァーリョ、アルシオーネ、クララ・ヌネスなどの

当時のヒット・サンバをメドレーで演奏した本作、

上質なポップ作品に仕上げたのは、

サン・パウロのピアニストでアレンジャー、ジョゼー・ブリアモンチの手腕でした。

ジョゼー・ブリアモンチは60年代にサンサ・トリオで活躍した後、

テレビ番組の挿入歌を多く手がけてアレンジを磨いたんですね。

マルコス・ヴァーリが歌ったテレビ主題歌 ‘Pigmalião 70’ も、

ブリアモンチが手がけた作品です。

そんなジョゼー・ブリアモンチによるポップなアレンジが、

ヒットを呼んだ大きな要因であることは間違いありませんが、

本作の最大の魅力は、ミルトンのドラミングもさることながら、

ピアノのグルーヴィな魅力です。こんなにタッチが明晰で、

ノリのいいサンバ・ピアノ、めったに聞けるもんじゃありません。

シドという名前以外、このピアニストの経歴がわからなかったんですが、

だいぶ経ってから、伝説的なジャズ・サンバ・トリオ、ジョンゴ・トリオのピアニスト

シド・ビアンシ(本名アパレシード・ビアンシ)だとわかりました。

シドのバツグンの演奏力、とりわけリズムのノリは当時から圧倒的で、

しかも声楽教育を学んでいたことから、シドがコーラス・アレンジを施し、

ジョンゴ・トリオは3人がコーラスで歌うという、

歌謡性のあるポップなジャズ・サンバ・トリオだったのでした。

そのシド・ビアンシと当時共演した日本のジャズ・ミュージシャンが、渡辺貞夫です。

68年7月15日、サン・パウロでブラジリアン・エイトと録音した

『ブラジルの渡辺貞夫』がそれで、中村とうようの解説にあるとおり、

アパレシード・ビアンシがリーダー。

『コパカバーナの誘惑』がヒットしていた当時、渡辺貞夫が

昔ブラジルでこのピアニストと共演したことがあるという発言に、

えっ!と思ったんですが、68年のタクト盤だったんですね。

シド・ビアンシのキャリアでユニークなのは、ブラジリアン・オクトパスです。

シドがファッション・ショーで演奏するため68年に結成したグループで、サックスの名手

カゼーことジョゼー・フェレイラ・ゴジーニョ・フィーリョが在籍していました。

このグループが、実は渡辺貞夫と共演したブラジリアン・エイトなのです。

カゼーはレパートリーがあまりにコマーシャルなことに怒ってシドと喧嘩になって脱退し、

代わってエルメート・パスコアールが参加します。

ブラジリアン・オクトパスが残した1枚だけのレコードは、

カゼーが脱退しエルメートが加入した時期のもので、

オリジナル・メンバーによる録音は、『ブラジルの渡辺貞夫』がゆいいつなのでした。

グルーヴィなサンバ・ピアノの傑作 “SAMBA É ISSO”、

歌うジャズ・サンバ・トリオ、ジョンゴ・トリオ、

ラウンジーなポップ・センスを発揮したブラジリアン・オクトパスが、

シド・ビアンシの代表作といえますね。

[LP] Milton Banana Trio "SAMBA É ISSO" RCA 107.0257 (1977)

Jongo Trio "JONGO TRIO" Mix House MH0005 (1965)

渡辺貞夫とブラジリアン・エイト 「ブラジルの渡辺貞夫」 タクト COCB54256 (1968)

Brazilian Octopus "BRAZILIAN OCTOPUS" Som Livre 0223-2 (1969)

2023-08-26 00:00

コメント(0)

革命闘争の夢と幻滅を越えた半世紀 マラン・マネ [西アフリカ]

ギター2台、ベース、ドラムス、パーカッションの5人が奏でるまろやかなグンベーに、

胸アツになりました。かつてのスーパー・ママ・ジョンボのサウンドそのままの

アナログなサウンドの良さに、ああ、人力演奏っていいなあと、しみじみ感じ入ります。

歌う主は、マラン・マネ。

ギネア=ビサウ独立闘争時に結成された伝説のバンド、

スーパー・ママ・ジョンボのフロントを飾った歌手のひとりです。

90年にフランスへ亡命してから30年の間に書き溜めた曲が、

フランスのドキュメンタリー作家によって見いだされ、

リスボンのヴァレンティン・デ・カルヴァーリョ・スタジオでの録音が実現して、

アラン・マネにとって初のソロ・アルバムが完成しました。

リード・ギタリストのアドリアーノ"トゥンドゥ "フォンセカに、

パーカッショニストのアルマンド・ヴァス・ペレイラというスーパー・ママ・ジョンボの

オリジナル・メンバー2名に、セザーリオ"ミゲリーニョ "オフェルの後任となった

2代目リズム・ギタリストのジョアン"サジョ "カサマ、

アルマンド・ヴァス・ペレイラの弟のアントニオ"トニー ペレイラなど、

スーパー・ママ・ジョンボゆかりのメンバーで固めた5人に、

コーラスでママニ・ケイタとジュピテール(再来日中!)が参加しています。

ほっこりとしたグンベーのグルーヴに身を任せながら、

英訳された歌詞カードを読んでみたところ、

独立闘争で培った革命の信念を持ち続け、

解放闘争に身を挺した者の軌跡が刻まれていて、思わず背筋が伸びました。

マランがスター歌手から無名の移民労働者となり、

モントルイユの労働者宿舎で30年間の長き沈黙をしいられた生活にあっても、

革命家アミルカル・カブラル時代の精神に忠実で、失望や挫折の後もなお

不屈のプライドを持ち続けた気概が、その歌詞には溢れていたのでした。

かつてマランは、フランスと戦った英雄サモリ・トゥーレを讃えた

ベンベヤ・ジャズの ‘Regard Sur Le Passé’ からヒントを得て、

‘Sol Maior Para Comandante’ という曲で、

アミルカル・カブラルの生涯をたどった一大叙事詩を歌いました。

本作に、再会したメンバーによる同窓会アルバムにありがちなユルさがなく、

80年に出たスーパー・ママ・ジョンボの第1作と地続きで聞けるのも、

革命の夢と幻滅の半世紀を生き抜いた者の強度ゆえでしょう。

スーパー・ママ・ジョンボは、79年にリスボンの

ヴァレンティン・デ・カルヴァーリョ・スタジオで初レコーディングを行い、

ひと月近くかけて70曲以上を録音しています。

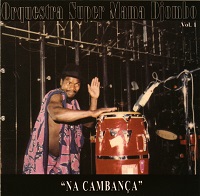

80年に出た第1作の “NA CAMBANÇA” と第2作の “FESTIVAL” が

この時の録音で、残りの多くは未発表になりましたが、長い時を経て

オランダのコビアナとアメリカのニュー・ドーンが、一部の未発表曲を復刻しました。

これら4枚でマランの歌声をきくことができます。

ちなみに、スーパー・ママ・ジョンボは86年に解散し、

のちに93年の映画『青い瞳のヨンタ』のサウンドトラックで再結成しますが、

この時すでにマランはフランスへ亡命していて、録音には参加していません。

最後に、マランが所属していた時代のスーパー・ママ・ジョンボのCDを掲げておきます。

ちなみに “NA CAMBANÇA” と “FESTIVAL” のCDは、

オリジナルLPとジャケットが違っていますが、

数年前にオリジナル・フォーマットのままLPリイシューされました。

Malan "FIDJU DI LION" Archie Ball ARCH2201 (2023)

Orquestra Super Mama Djombo "NA CAMBANÇA" Teca Balafon Productions CDBAL001/99 (1980)

Orquestra Super Mama Djombo "FESTIVAL" Teca Balafon Productions CDBAL002/99 (1980)

Super Mama Djombo "SUPER MAMA DJOMBO" Cobiana COB02

Super Mama Djombo "SUPER MAMA DJOMBO" New Dawn ND001CD

2023-08-24 00:00

コメント(0)