ンジュガ・ジェンに捧ぐ オーケストラ・バオバブ [西アフリカ]

傑作。

1曲目でそう確信しました。

セネガル老舗楽団オーケストラ・バオバブの復活第3作。

01年復活後のアルバムで、これ、最高作じゃないですか。

前作“MADE IN DAKAR” から10年ぶりという、長いインターバルで届けられた新作は、

昨年11月に突然亡くなった歌手ンジュガ・ジェンに捧げられています。

当初、日本盤の発売元が「ンディウガ・ディエン」と告知したので、

なんじゃそのカナ読みはと呆れたんですけど、

聞けば、セネガルでレコ掘りしたことのある有名なマニアの人が、

そう書いていたからとのこと。

やれやれ、半可通ここに極まれりですね。それじゃ、そのマニアの方は、

「ドゥドゥ・ンディアエ・ローズ」とか「ケレティギ・ディアバテ」と読むんでしょうか。

dia diou die は「ジャ」「ジュ」「ジェ」と読むことくらい、覚えてね。

というわけで、「ンジュガ・ジェン」に訂正してもらいました。

それにしても、ンジュガ・ジェンの死から、

間を置かず新作が届けられたのには驚きました。

傑作と確信させられた1曲目の“Foulo” は、

初期の72年頃に録音された“Kanoute” の改題曲。

元の曲はシラール盤の2枚組“LA BELLE EPOQUE” で聴くことができますが、

オリジナルをはるかに凌ぐヴァージョンに仕上がっているじゃないですか。

どうです、この熟成したまろやかなサウンド。

アフリカ広しといえど、これほど芳醇な味わいは、ほかじゃ味わえません。

テナー・サックスとアルト・サックスの2管が生み出す、香しいヴィンテージ・サウンド。

太く男性的なイサ・シソコのテナー、シャープなチェルノ・コイテのアルトともに、

前々作、前作を凌ぐブロウを聞かせていて、ウナらされました。

ご両人とも、長い音楽人生で、今が最高潮にあるんじゃないでしょうかねえ。

さらに、今作の最大のトピックは、

老舗楽団のバオバブが過去の焼き直しに終始することなく、

新たにコラを導入するという展開をみせたこと。

ダンス・バンドがあえて伝統楽器を取り入れるというこの心意気に、

グッときましたねえ。過去の遺産に安住せず、変化を求めて、

またひとつ新たなスタイルを獲得していくという、その姿勢。

これこそ02年復活作のタイトル

“SPECIALIST IN ALL STYLES” の面目躍如じゃないですか。

コラがバオバブ・サウンドにこれほどしっくり馴染むとは、正直意外でした。

ンジュガ・ジェンが亡くなり、往年の名歌手レイ・ンバウプばりのヴォーカルを聞かせた

アサーン・ンバウプや、メドゥーン・ジャロも不在となったのはさびしい気もしましたが、

歌手がバラ・シディベとルディ・ゴミスの二人に絞られたのは、むしろ好印象。

歌手が多すぎた前2作より、

個性の違う二人だけの方が曲調の違いにも映え、すっきり聞けます。

二人のコーラスをオーヴァー・ダブして、厚みのあるハーモニーを作り上げたり、

コラを二重奏にしたりと、細部に手を加えた丁寧な制作ぶりは、

スタジオ・セッションでさっと仕上げた

“SPECIALIST IN ALL STYLES” との違いが明らかです。

この春アフリカの注目作が目白押しですけれど、なかでも最高の1作、

全アフリカン・ポップス・ファン必聴でっす!

P.S. 明日オフィス・サンビーニャから発売されるライス盤には、

件のマニアの方が書いた『スペシャリスト・イン・オール・スタイルズ』

日本盤(ワーナー)ライナーの誤りを訂正した、やかましい(?)解説が付いてます。

オーケストラ・バオバブ 「ンジュガ・ジェンに捧ぐ」 ライス WCR-5437 (2017)

2017-03-30 00:00

コメント(6)

モザンビーク海峡の旋風にのって エーユフーロー [南部アフリカ]

ファニー・プフーモと一緒に手に入れたのが、エーユフーローの06年作。

エーユフーローはモザンビーク北東部インド洋沿岸出身のメンバーを中心に、

81年に結成されたグループで、本作はタイトルが示すとおり、

結成25周年を記念したアルバムです。

エーユフーローの音楽はマラベンタではなく、

北部ナンプラ地方の伝統リズム、トゥフォ、ナマハンガ、マセプア、

ジャリマネ、モロ、チャカチャを取り入れたもので、

90年にリアルワールド盤によって、世界に知られるようになりました。

その後、01年にイギリスのリヴァーボートから出した2作のほか現地作はなく、

06年の本作は3作目にあたります。

リヴァーボート盤を知る人なら、おわかりのとおり、

ジャケットが同じ写真を使っているんですが、

単色からカラーになったため、ぐっと鮮やかな印象になって、目を引きますね。

内容はというと、残念ながら新録ではなく、

リアルワールド盤とリヴァーボート盤から選曲した、いわばベスト盤的内容でした。

ただし、その2作に未収録の

“Mandela” “Malavi” “Ophentana” の3曲が追加されています。

おそらくこの3曲は、リヴァーボート盤録音時の残り曲なんじゃないかな。

ほかに、既発曲も、“Aiyaka”のように

オリジナルより1分半以上も長く収録されているなど、

編集違いのヴァージョンもあって、2作を持っているファンでも楽しめる内容です。

あらためて、ひさしぶりにエーユフーローを聴きましたけれど、

やっぱりいいグループですね。

リード・ヴォーカルのゼカ・バカールのおおらかな歌声には、

アフリカ人女性らしさを強く感じさせ、

こういう声にこそ、「癒される」という言葉を使いたくなります。

まろやかなリズムが、ハンモックに揺られている気分にさせてくれますよ。

寄せては返すゆったりとした海洋性のリズム、

アクースティック・ギターのオーガニックな響きは、

ハワイ音楽に通じる爽やかさがあり、

モザンビーク海峡の「旋風」(エーユフーローの意味)にのって、

インド洋の海と空の抜ける青さを感じさせます。

Eyuphuro "25 ANOS" Vidisco 79.80.0144 (2006)

2017-03-28 00:00

コメント(0)

マラベンタの王様 ファニー・プフーモ [南部アフリカ]

モザンビークでマラベンタが大きく発展した50年代に人気を博した伝説の歌手、

ファニー・プフーモの超・超・超貴重なリイシュー作です!

うわー、やっと手に入れましたよ、苦節15年!

99年にモザンビークで出たCDなんですけど、

モザンビーク盤を入手するスベなんて皆目見当つかず、

さんざん手を尽くしたんですけど結局ダメで、

完全に諦めモードとなっていた1枚なのでした。いや~、長かったなあ。

ファニー・プフーモは、28年10月18日、ロウレンソ・マルケス(現在のマプト)の

もっとも古いタウンシップ、マファララの貧しい家庭に生まれた歌手。

石油缶で作った手製のギターを、7歳の時から弾き始めたというエピソードは、

同年輩のライヴァル、ディロン・ジンジの少年時代とまったく同じで、

マラベンタの音楽家たちは、みんな貧しい若者たちだったんですね。

プフーモは47年、18歳の時に

故郷のロウレンソ・マルケスを離れ、南アへ出稼ぎに出ます。

当時は、多くのモザンビーク人が職を求めて、南アの鉱山へ向かったんですね。

そこでプフーモは歌手活動を始め、モザンビーク人労働者の人気者となります。

やがてミリアム・マケバやスポークス・マシヤネなどとも活動するようになり、

HMVやトルバドールへ録音を残す人気歌手となったのでした。

当時モザンビーク国内には録音設備がなく、

プフーモのように南アへ出稼ぎに行っていたミュージシャンが、

レコーディングのチャンスに恵まれることによって、

マラベンタの録音が残されたんですね。

30年代末に南部モザンビークでギター・ミュージックとして誕生したマラベンタは、

ロウレンソ・マルケスの都市化が進展した50年代に、

ダンス・ミュージックとして流行しますが、

それには、南アで吹き込まれたレコードがもととなったのでした。

プフーモがモザンビークに帰国するのは、独立2年前の73年、45歳になってからのこと。

ぼくがファニー・プフーモの名前を覚えるきっかけとなったのが、帰国後のレコードで、

ポルトガル・ギター(ギターラ)を弾いているジャケットが、強烈な印象を残しました。

ポルトガル・ギターといえばファドというイメージが強く、

アフリカ人が持っている姿など見たことがなかったからです。

マラベンタがポルトガル植民者のポルトガル民謡の影響を受けていることは、

資料で読んだことがありましたが、ポルトガル・ギターまで

使われているとは知りませんでした。

これで、ぐっとファニー・プフーモに興味を抱いたのですが、

じっさいに本人の歌を聞けるまで、ずいぶんと時間がかかってしまいましたねえ。

プフーモは87年11月に亡くなりますが、

99年にモザンビークでリリースされた本作は、

晩年にあたる80年代録音のリイシューのようです。

クレジットがないので、推測ではありますが、

サウンドの感じから、70年代ではなさそう。

聴く前は、南ア録音のSP音源も入っているのかなと期待したんですが、

さすがにそれはありませんでした。

南部アフリカらしい典型的なギター・バンド・サウンドで、

これぞマラベンタといった曲が、たっぷり18曲。堪能させていただきましたよ。

ウナりをあげるベースなど、サウンドはンバクァンガによく似ていますけれど、

ンバクァンガほどサウンドが硬質ではなく、

ファットでアーシーなサウンドがマラベンタの持ち味。

ンバクァンガを田舎ぽくしたという印象は、

南アとモザンビークの土地柄そのままを表しているんじゃないでしょうか。

プフーモのスモーキーなヴォーカルも力があって、

ざらっとした歌声には味がありますねえ。

きりりと引き締まったリズム・セクションによく映えて、う~ん、いい歌手だなあ。

ポルトガル・ギターをフィーチャーした“A Vasati Va Namuhla” も聴くことができますよ。

「マラベンタの王様」の名にふさわしいファニー・プフーモの代表作にして、

マラベンタの名盤です。

Fany Mpfumo "NYOXANINI" Vidisco 17.80.1117

[LP] Fany Mpfumo "O REI FANY PFUMO" Ngoma LP0142

2017-03-26 00:00

コメント(0)

南部アフリカへの帰還 モコンバ [南部アフリカ]

ジンバブウェのモコンバは、ひさびさに現れたアフリカのフレッシュな新人バンドでした。

5年前、クリスマスも過ぎた年の瀬に聴いたばかりの前作“RISING TIDE” を、

その年のベスト・アルバムに無理矢理突っ込んだのを思い出します。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-12-29

このブログでは、年の最後にベスト・アルバムを選んでいますが、

こういう融通が利くのがブログのいいところで、

雑誌だったら1年送りになっちゃいますからねえ。

あのアルバムの良さは、インターナショナルをしっかりと意識した

プロダクションが施されていたことにありました。

アフリカン・ポップスはいつの頃からか、

海外でも当たる作品を作ろうという野心が失われてしまって、

<グローカル>の傾向をいいことに、内に閉じた制作態度が残念でなりませんでした。

そんな風潮のところに登場した、

世界へ飛び出さんとするこのアルバムの姿勢に、すごく共感したんですよね。

ただその後、YouTubeで彼らのライヴの様子などを見ると、

このバンドの素顔は、南部アフリカによく見られるギター・バンドで、

ザンビアのカリンドゥラあたりに近い素朴な音楽性は、

あのアルバムとかなり落差があることがわかりました。

“RISING TIDE” が思いっきりよそ行きに作られていただけに、

これは次作は難しそうだなあと、実は心配していたのでした。

ですが、どうやらぼくの心配は、杞憂だったようですね。

やっぱりこのバンド、並みじゃないですね。地力があります。

プロデュースの手腕だけではない、確かな実力を見せつけてくれました。

今回のアルバムは、前作とはがらりと表情を変えて、

全体をアクースティックなサウンドにシフトし、

伝統リズムを大幅に導入して、南部アフリカらしいコーラスを多用しています。

一部にエレクトロも取り入れた汎アフリカン・ポップス・サウンドの前作から、

南部アフリカの伝統に根ざした路線へ様変わりして、

奥行きのあるアルバムを作り出すのだから、大したものです。

前作の破天荒なマティアス・ムザザのリード・ヴォーカルに圧倒された耳には、

第一印象で大人しくなったように感じてしまいますが、

じっくりと聴けば、ムザザのヴォーカルは、変わらずにエネルギッシュですよ。

キャッチーなサウンドで、ムザザのヴォーカルを刺激的に演出していた前作と違い、

柔らかなコーラスとの掛け合いで、味のあるノドを聞かせてくれているじゃないですか。

前作では多くのゲストを起用していましたけれど、

今回は1曲目で南アのサックス奏者スティーヴ・ダイアーがフルートで参加したのみ。

スティーヴ・ダイアーといえば、最近オリヴァー・ムトゥクジと共演していることを、

以前記事にも書きました。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-10-17

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-11-22

ヨーロッパ・ツアーを成功させ、あらためて南部アフリカへ帰還して、

自分たちのルーツに立ち返り、音楽性を磨き上げたのがこの新作なのですね。

5年のインターヴァルを経て、じっくりと練り上げられたアルバムで、

バンドとしてもさらに成長したことをうかがわせる快作です。

Mokoomba "LUYANDO" Outhere OH030 (2017)

2017-03-24 00:00

コメント(0)

ショーロとフレーヴォのあるジャズ ヴィトール・ゴンサルヴィス [ブラジル]

あ、あれ? このメロディ、なんだっけ。え~と、有名なショーロ曲だよねぇ。

あ、そうだ、ガロートの“Desvairada” だ。

え? それなのに自作曲とクレジットしてる? 何だそれ、けしからんやつだな。

あれ? でもこれ、変拍子じゃないの。

原曲は3拍子のヴァルサなのに、これは9拍子だぞ。

ほー、こりゃなんとも、ブラジルのジャズ・ミュージシャンらしい気の利いた解釈だなあ。

だから、タイトルもヒネリを加えて“Desleixada” として、自作曲としたわけか。

こりゃ、一本取られたなあ。

ブラジルの若手ジャズ・ピアニストのデビュー作を聴いていて、驚かされました。

おそらくこのアルバムを手に取るジャズ・ファンで、

4曲目に注目する人はいないだろうけど、

ブラジル音楽ファンなら、このガロートのショーロや、

バーデン・パウエルの“Samba Do Perdão” の解釈の斬新さは、瞠目するはず。

レシーフェで現在最高のフレーヴォ楽団スポック・フレーヴォ・オーケストラのために、

ヴィトールが書き下ろしたという、フレーヴォの“De Cazadero Ao Recife” も痛快。

これは、ぜったいブラジル人にしか書けない曲だよねえ。

音符が飛び跳ねるような運指も鮮やかなら、

最後の1音を、ピアニッシモで終わるところも、めちゃめちゃ粋です。

ジョビンの“Se É Por Falta De Adeus” もやってるけど、

これは独自の解釈はなく、ただ美しく演奏してるだけ。それが物足りなく覚えるほどだから、

このピアニスト、才能ありますねえ。変拍子を多用するところも、好みだなあ。

リリシズム溢れる自作曲だけだったら、

ECM周辺でもてはやされる最近のジャズと変わらず、

大して感心しなかったでしょうが、

ショーロとフレーヴォのあるジャズとなれば、支持せずにはおれませんよ。

Vitor Gonçalves Quartet "VITOR GONÇALVES QUARTET" Sunnyside SSC1462 (2017)

2017-03-22 00:00

コメント(2)

ボレーロ・クイーン レー・クエン [東南アジア]

昨年末にリリースされたレー・クエンの新作が届きました!

好みの分かれる歌手ゆえ、あぁ、またか、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、

レー・クエンがお好きでない方は、どうぞ読み飛ばしてください。

はい。それでは、あらためまして、レー・クエン・ファンの皆様。

今回の新作は、ヴェトナムで「ボレーロ」と称されている戦前のロマンティック歌謡シリーズ

“KHÚC TÌNH XƯA” で、15年リリースの第3集に続くアルバムとなっています。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-05-22

ただし、今回は「第4集」という記載はなく、

副題にあるとおり、ラム・フォンという作曲家のソングブックとなっています。

これまで、特定の作曲家を取り上げたソングブック・アルバムでは、

ヴー・タイン・アンのアルバムがありましたけれど、

今回はそれに続く第2弾ということになりますかね。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-02-03

ラム・フォンは、

39年、ヴェトナム南部タイランド湾に面した港湾都市ラックザーの生まれ。

15歳の時から作曲を始め、未発表曲を含め200曲以上の作品を残した人だそうです。

60年代にヒット曲を次々と生み出す人気作曲家となり、

戦前のサイゴンのテレビや劇場で、ラム・フォンの曲が盛んに流れたとのこと。

南ヴェトナムでもっとも成功した作曲家と言われ、巨額の富を築いたそうですが、

サイゴン陥落後、すべての財産を残したままアメリカへ脱出し、

転落人生を送るという悲劇に襲われます。アメリカでは各地を転々としながら、

音楽とは無縁の下働きで食いつなぎ、辛酸を舐める人生だったそうです。

現在もアメリカで暮らしていて、レー・クエンが今回のアルバムを制作するにあたり、

アメリカ・ツアーの際に本人を訪ねたところ、

レーのことをテレビで観て知っていたとのこと。

まさか自分を知っているとは想像していなかったレーは、いたく感激したそうです。

オープニングの曲が穏やかな曲調で、

悲恋を情感込めて歌うこれまでのアルバムの雰囲気とちょっと違っていて、

おや、という気にさせられます。

続くタンゴ風のボレーロも、どこか軽やかさがあって、

これまでの濃い歌い口とはひと味違って、さっぱりとした風情があります。

ラム・フォンの作風を生かしてか、ドラマティックなアレンジを避けて、

メロディを引き立てる工夫をしているようです。

レーの歌いぶりも、歌世界にのめりこまない<引いた>歌いぶりで、

しつこさを感じさせません。

ラストのラテン歌謡にアレンジした風通しの良さも聴きものです。

これまでレーは、13年作の“DÒNG THỜI GIAN” で、ラム・フォンの

“Một Mình” を歌ったことがあり、今作にも同曲が収録されているんですが、

今回はがらりとアレンジを変えているんですね。

13年作ではピアノのイントロで始まり、ドラマティックなアレンジをしていたのに、

今回はギターとヴァイオリンのみのシンプルな伴奏で、

細やかな情感を漂わせながら丁寧に歌っています。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-02-18

CDのパッケージは、今回もホルダーケース仕様の豪華版で、

美麗フォトカードと裏表になった歌詞カード12枚入り。

ジャケットを含め、すべて中部の古都フエで撮られていて、

阮朝王宮はじめティエン・ムー寺やカイ・ディン帝廟など、

以前ぼくも訪れたフエの名所がロケーションされていて、懐かしい思いで眺めました。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-12-13

いまや「ボレーロ・クイーン」と形容されるまでになった

レー・クエンの絶好調、とどまることを知りません。

Lệ Quyên "KHÚC TÌNH XƯA : LỆ QUYÊN - LAM PHƯƠNG" Viettan Studio no number (2016)

2017-03-20 00:00

コメント(3)

ダンドゥット・リバース カニア・パシソ [東南アジア]

前にリリン・ヘルリナとエリー・スサンの記事で話題にしましたけれど、

イラマ・トゥジュフ・ナダというインドネシアのレーベル、こりゃ、大変ですよ。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-01-31

また新たなる1枚を入手したんですけど、

これまたダンドゥットが一番輝いていた80年代サウンドで、もう大カンゲキ。

冒頭の大げさなオープニングがいかにもといった感じで、

いやがおうにも、期待は高まります。

曲が始まってみれば、ぎゅんぎゅんウナるロック・ギターに、グイノリのベース、

その合間をマンドリンとスリンが涼し気に吹き抜け、

手打ちのクンダンがパーカッシヴに鳴り響くサウンドが展開して、

往年のファンは、もう泣き濡れるしかありません。

主役のカニア・パシソのコケティッシュな歌いぶりが、またたまんない。

エルフィ女王様のなまめかしい歌いぶりを思わすところなど、百点満点ですよ。

ノリのいいダンドゥット・サウンドに、チャーミングな歌声が実によく映えます。

一方、しっぽりとした泣きの曲でも、嘆き節をしっかりと歌えるし、

歌唱力は文句なしでしょう。

若手にもこういう人がちゃんといるんですねえ。嬉しくなります。

曲もいいんです。

エルフィ・スカエシが歌ったマンシュール・Sの“Cincin Kepalsuan” や

ロマ・イラマの“Jera” と、昔の曲はしっかり作られていましたよねえ。

ダンドゥットがハウスやテクノを取り込んだEDM歌謡になり果ててからは、

明らかに曲作りの力が落ちたもんなあ。

懐古路線といわばいえ。イラマ・トゥジュフ・ナダのアルバムは全作聴きたいな。

Kania Pasiso "JERA" Irama Tujuh Nada CD7-006 (2015)

2017-03-18 00:00

コメント(0)

天上から降り注ぐスピリチュアルズ ワシントン・フィリップス [北アメリカ]

謎の放浪エヴァンジェリスト、ワシントン・フィリップスを知ったきっかけは、

おそらく多くの人も同じだと思うんですけれど、ライ・クーダーでした。

ライ・クーダーが“INTO THE PURPLE VALLEY” で演奏していた

ワシントン・フィリップスの“Denomination Blues” のギターを、

一所懸命コピーしていたのが、高校1年生の時。

その後もライは、“PARADISE AND LUNCH” で“You Can't Stop A Tattler” を、

“CHICKEN SKIN MUSIC” で“Lift Him Up That's All” を、

原曲にないフックも加えながら、

ワシントン・フィリップスの曲をカヴァーしていましたよね。

そのライのヴァージョンが、あまりに耳タコになりすぎてたせいもあって、

そのあとだいぶ経ってから、アグラム・ブルースが80年に単独LP化して聴いた

ワシントン・フィリップスの原曲が、ライ・ヴァージョンとはまるで別物だったのには、

ずいぶん拍子抜けになった記憶があります。

正直、ワシントン・フィリップスが操る不思議な楽器によるスピリチュアルズは、

ぜんぜんピンとこなくて、

その後ドキュメントやヤズーがCD化したのもスルーしたままでした。

昨年になって突然、ダスト=トゥ=デジタルが

ワシントン・フィリップスのCDブックをリリースしたというニュースにも、

なんでいまごろ?と思ったもんでした。

ワシントン・フィリップス全録音の18曲中、未発見の2曲を除く16曲は、

とっくの昔にCD化されていたので、いまさらなんの意味がと思ったわけなんですが、

研究者たちのリサーチで多くの新事実がわかり、

それらの研究成果を披露したCDブックとしてお目見えしたとのこと。

CD時代になってから、ワシントン・フィリップスをまったく聴いていないし、

デジタル・リマスター化され、76ページに及ぶブックレットが付いているというので、

興味をそそられて手を伸ばしたところ、

遅まきながら、ようやくワシントンの魅力に気付かされました。

ライがアレンジしたギター・プレイのイメージが強すぎて、

当時は虚心淡々とワシントン・フィリップスに向き合えなかったんだと思うんですけれど、

あらためて聴いてみれば、ヘンリー・トーマスやファリー・ルイスといった

ソングスター世代のシンガーがブルースの合間に歌う、

スピリチュアルズやカントリー・ゴスペルのような味わいがあって、

しみじみと聞けましたよ。

ほのかな温もりが伝わる歌い口に、こんなに良かったっけかと、

昔の自分の耳の無さにガクゼンとしてしまいました。

研究成果の方もびっくりの連続で、

本人のバイオグラフィも、従兄弟のものと取り違えていたばかりか、

そもそもワシントン・フィリップスが弾いていた楽器も大間違い。

アグラム・ブルースのLPジャケットに

ハンマー・ダルシマーの写真があしらわれていたのが、

のちに弾いているのは、携帯式ピアノのダルセオラだとされていたんですよね。

ところが、このダルセオラ説もまちがいであることがわかり、

ツィターだったことがのちにわかったといいます。

ワシントン自身が manzarene と呼んでいた楽器は、

フレットレス・ツィターだったのではないかという説が、現在では有力だそうですが、

ツィター2台をくっつけた珍妙な楽器を抱えた写真が発見されたり、

さらに謎は深まるばかりとなっています。

30年ぶりに聴いたワシントン・フィリップスの宗教歌は、

天上からキラキラした光の粒が降ってくるような美しさがあって、

むしろ世俗的な愛らしさを感じたのでありました。

Washington Phillips "WASHINGTON PHILLIPS AND HIS MANZARENE DREAMS" Dust-to-Digital DTD49

2017-03-16 00:00

コメント(0)

プロデューサー/研究者の功罪 アウレリオ [中央アメリカ]

やったっ! アウレリオの新作が、願いかなったりで、思わず叫んじゃいました。

2年前に来日したホンジュラスのガリフーナのシンガー・ソングライター、アウレリオ。

生で観て、CDで聴く以上の魅力に目を見開かされたんでした。

トリのシェイク・ローが予想通り(?)、ぜんぜん魅力がなかったもんで、

アウレリオをトリで、いや、単独公演で観たかったというのが正直な感想でした。

アウレリオのヴォーカルの良さばかりでなく、ガリフーナの太鼓やダンスなど、

見所はいっぱいあったんですけれど、なんといっても、一番ノケぞったのが、

サーフ・ロック・スタイルで弾くリード・ギタリストの存在。

オーセンティックなガリフーナ音楽に、

場違いとも思えるサーフ・ロック・ギターが鳴り響くという、

最初ぽか~ん、やがてギャハハだったわけですけれど、

これ、オモろいわ~だったのでした。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-08-28

なんで、これをCDではやんなかったのかなあ。

このギタリストは、レコーディングに参加していなかったのかなと思い、

あとで調べてみたら、ちゃんとクレジットされているじゃないですか。

う~ん、それじゃあ、プロデューサーのイヴァン・ドゥランがこのギターを嫌がって、

このトーンでは弾かせなかったとしか思えないよなあ。

今回の新作は、アウレリオがツアー中の15年7月、

ちょうど来日するひと月前に、スタジオ・ライヴ方式でレコーディングされたもので、

あの時のライヴそのままに、サーフ・ロック・ギターが冴えわたっているのでした。

これまでのアウレリオのアルバムは、イヴァン・ドゥラン一人のプロデュースでしたけど、

今作のプロデュースは、アウレリオ自身の名が筆頭にあり、

イヴァンもクレジットされているものの、アウレリオの意向が強く働いたんでしょうね。

そのおかげで、サーフ・ロック・ギターがきちんとフィーチャーされたんだと思います。

伝統音楽とポップスのはざまにある音楽家にありがちな試練ではありますが、

伝統色を強く保持したがるプロデューサー側の意向で、

電気楽器の導入など、新たな音楽的冒険を阻まれることがありますよね。

だいたい、そういうプロデューサーというのは、外部からやってきた人間で、

その伝統のすばらしさを<発見>した人であるわけですけれど、

外から来た人間に、「伝統を守れ」などと言われる筋合いはないわけです。

世界へ出られないローカルな音楽にとっては、外部の人間の手助けが必要ですが、

だからといって、伝統を強要したり、音楽家自身の個性を殺すようでは、

出しゃばりすぎというものでしょう。

それぞれが果たすべき役割を間違えちゃいけません。

今回の日本盤にも、アウレリオが十代の時にやっていたグループ、

リタリランを日本に紹介し、レコーディングやツアーをした元青年海外協力隊員の人が

解説を書いていて、気になる箇所がありました。

「私はその後もしばらくホンジュラスに暮らすが、アウレリオと私はべつの道を歩んだ。

アウレリオは、伝統楽器にこだわる私の手法に限界を感じていたようで、

電気楽器をとりこんだ新しいガリフナ音楽をつくりはじめた。」

なるほど協力隊にいた人らしく、まっすぐでマジメな方なようで、

その後、ガリフーナ文化をテーマとする人類学の研究者となったとのこと。

この解説も、ガリフーナの歴史と音楽、

それに自分が関わったリタリラン時代の想い出話に終始し、

新作CDの中身についていっさい触れていないという、

研究者にありがちな鈍感さを感じさせるものでした。

つくづく音楽家は、こういう人たちと<うまく>付き合わなきゃいけないと思いますね。

アウレリオは世界に飛び出すことに成功しましたが、

ガリフーナ音楽が盛り上がるためには、

もっともっと多くの若者の才能が出てこなきゃいけません。

レユニオンのマロヤがこれだけ盛り上がりを見せたのだから、

ホンジュラスに、ニカラグアに、ベリーズに、

そしてまたアメリカにいるガリフーナの人々が、

いろんな音楽的な冒険をしながら、ガリフーナ音楽を推し進めてもらいたものです。

Aurelio "DARANDI" Real World CDRW216 (2016)

2017-03-14 00:00

コメント(0)

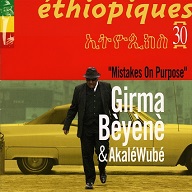

エチオ・ポップのゴッドファーザー ギルマ・ベイェネ [東アフリカ]

ギルマ・ベイェネのフル・アルバム!

お~、そこに目をつけるか。う~ん、さすがはフランシス・ファルセトですね。

エチオピーク・シリーズ30作目にして、

ついにエチオピア音楽黄金期の影の立役者にスポットが当たりました。

日本盤のタイトルが『復活!エチオ・ポップのゴッドファーザー』というのも、

付けもつけたりで、なかなか感慨深いものがあります。

ギルマ・ベイェネは、まだ高校生だった62年にラス・ホテル専属の

ラス・バンドのオーディションに合格し、歌手としてキャリアをスタートさせた人。

オーディションで歌ったのが、パット・ブーンのヒット曲だったというエピソードは、

今回初めて知りましたけれど、相当にアメリカン・ポップスかぶれだった人で、

ラス・バンドでは洋楽カヴァーを英語で歌う歌手という役回りを演じました。

ちなみにラス・バンドには、もう一人の歌手バハタ・ガブレヒウォットが

アムハラ語やティグレ語の曲を歌い、バンドの二枚看板となっていました。

ギルマは歌手として活躍するかたわら、ラス・バンドのピアニストからピアノを習い、

作曲やアレンジの勉強をして、65年にラス・バンドが再編されると、

バンド・リーダーとなり、歌手、ピアニストだけでなく、

作編曲にも才能を発揮するようになります。

この第2期ラス・バンドには、

ムラトゥ・アスタトゥケがヴィブラフォンで参加していたんですよ。

正規の音楽教育を受けたエリートのムラトゥより、

独学でピアニストになったギルマの方がエラかったわけですね。

じっさい、当時二人がアレンジした曲を数えてみても、

ムラトゥが40曲ほどだったのに対し、ギルマは60曲以上を手掛けていたのだから、

やっぱりギルマの方がエラかった(?)。

冗談はともかく、ギルマ名義の録音が69年にアムハへ残した4曲しかないのは、

歌手としてより、ピアニスト、作曲家、アレンジャーとしての道を歩むようになったからで、

70年代に入ると、ギルマス・バンド、オール・スター・バンドを率いて、

スウィンギング・アディス時代のサウンド・クリエイターとなったのでした。

ギルマの仕事でなんといっても有名なのは、

アレマイユ・エシェテと組んで残した名曲の数々で、

ロカビリー、R&B、ファンクを取り入れたファンキー・サウンドは、

アメリカン・ポップスに通じていたギルマならではの仕事だったんですね。

はじめに、ギルマについて「感慨深い」と書いたのは、

拙著『ポップ・アフリカ800』にギルマ・ベイェネの名を載せておきたくて、

いろいろと工夫した記憶が残っていたからです。

バヘタ・ガブレヒウォットのアルバムでギルマについて触れ、

ギルマ名義のアムハ録音4曲ほか、ギルマがアレンジした曲を多数収録した

“ÉTHIOPIQUES 8 : SWINGING ADDIS 1969-1974” を掲載するほか、

索引にも「ギルマ・ベイェネ」を載せるなど、選ぶアルバムがないゆえに、

きちんと触れておくべき音楽家と考え、配慮した覚えがあります。

ギルマは81年にワリアス・バンドでアメリカ・ツアーに出るも、ツアーは失敗に終わり、

そのままアメリカに亡命します。当時のメンギスツ政権下のエチオピアでは、

伝統音楽が奨励され、地方の音楽が見直される一方で、

西洋的な音楽が排除されるようになっていたので、

ギルマにとっては、自分の活躍する場がなくなったと感じていたんじゃないでしょうか。

長いキャリアを背景に制作されたギルマの初アルバムのバックには、

フランスのエチオ・ポップ・バンド、アカレ・フーベが起用されました。

アカレ・フーベは、往年のエチオ・サウンドを打ち出す

レア・グルーヴなセンスと一線を画していて、

それがかえって、アメリカン・オールディーズに触発されて生まれた

ギルマの個性とよくマッチしています。この起用は成功しましたね。

ジェントルなヴォーカルやジャジーなピアノ・プレイが、

ファンキーなサウンドの中で滋味な味わいを醸し出していて、

かつて録音した4曲も、新たな解釈を加えて再演されています。

クールなアフロ・ファンクの長尺曲など、洗練されたサウンドが、

ギルマのマルチな音楽性を鮮やかに引き出した、懐の深いアルバムです。

Girma Bèyènè & Akalé Wubé "ÉTHIOPIQUES 30 : MISTAKES ON PURPOSE" Buda Musique 860303 (2017)

2017-03-12 00:00

コメント(0)

アフロポリタン・ヒップ・ホップ コフィ [西アフリカ]

ジョーイ・ル・ソルダに関連して、

アフリカン・ヒップ・ホップの諸作をいろいろ聴き回っているうちに、

面白い逸材と出くわしました。

それがベニン出身のコフィなるラッパー。

13年のデビュー作という“ABLUME” は、

バックトラックがヒップ・ホップらしからぬ生音のロック感覚で貫かれていて、

そのナマナマしいサウンドに引き付けられました。こりゃ、非凡ですな。

コフィのラップはほとんどがフランス語なので、正直ぼくの好みではないんですが、

とにかくバックトラックのプロダクションが充実しているんです。

アクースティック・ギターのハーモニクスで始まるオープニングや、

ドラムスの生音は、ヒップ・ホップらしからぬプロダクション。

大振りのどっしりとしたドラミングが雄大で、思わず乗り出しちゃいました。

ザ・ルーツあたりのヒップ・ホップ/ファンクに通じるサウンドですね。

経歴が不明で、どうもブリッツ・ジ・アンバサダーと関係ある人のようなんですが、

確かにバックトラックの作りなど、ブリッツ・ジ・アンバサダーと共通点は多数。

この人を知ったのは、思いっきりの偶然で、

ジョーイ・ル・ソルダのアルバムに参加していた

トーゴ人ラッパーのイロム・ヴァンスの15年作“INDIGO” を

バンドキャンプでオーダーしたら、なぜかコフィの本作をオマケで送ってくれたんでした。

レーベル・メイトでもないのに、なんで? 単なるオトモダチなのかしらん。

残念ながら、イロム・ヴァンスの方は、単なるアメリカのヒップ・ホップのコピー。

“Voodoo Sakpata” なんて、そそるタイトルの曲があったので、

トーゴのヴードゥーとヒップ・ホップの邂逅かと、聴く前は大期待だったんだけど、

アフリカンな要素などまるでない仕上がりで、ガッカリ。

オマケに救われたというか、コフィの方がみっけもんだったというわけです。

ライヴでコフィは、ドラムスとギターを演奏し、

バリトン・サックス兼ソプラニーノ奏者とベーシストの3人で

ステージに上がっているんだそう。

それまたユニークな編成で、ちょっと観てみたい気もしますね。

ラップに関しては、フランス語じゃなくて、ベニンの母語でラップすればいいのにな。

Kofi "ABLUME" Otoprode no number (2013)

2017-03-10 00:00

コメント(0)

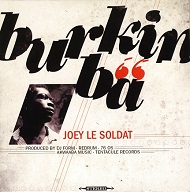

ブルキナベ・ラッパー ジョーイ・ル・ソルダ [西アフリカ]

ジャズ・ファンなら、すぐにわかりますよね、このジャケット・デザイン。

ハンク・モブレーのブルー・ノート盤“DIPPIN'” から借りてきたのは、一目瞭然。

パロディというより、オマージュを感じさせる仕上がりで、よくできています。

リード・マイルスのデザインを踏襲しながら、

コロンビア盤のステレオ・ロゴをあしらったりと、スノッブな関心もそそりますけれど、

地を単色の赤でなく、汚れた質感で仕上げたところに、

ヒップ・ホップの気概を感じ取りたいと、ぼくは思います。

主役のジョーイ・ル・ソルダは、ブルキナ・ファソの首都ワガドゥグで

活動する28歳のラッパー。本作は、14年にリリースしたソロ第2作です。

アフリカン・ヒップ・ホップでは、ここのところブルキナ・ファソに注目が集まっています。

ワガドゥグではヒップ・ホップの一大シーンが出来ていて、

ヒップ・ホップのビッグ・イヴェントも行われ、盛り上がっている様子が伝わっています。

なかでもアート・メロディの人気は絶大で、

ちょうど1年前のミュージック・マガジンで、松山晋也さんと吉本秀純さんが揃って、

アート・メロディの最新作“MOOGHO” を取り上げていたのが印象的でした。

ジョーイ・ル・ソルダは、

そのアート・メロディとフランス人ビートメイカーのレッドラムとともに、

WAGA3000というユニットで一緒に活動しています。

レッドラムは本作でもトラックメイカーとして参加しています。

14歳でウー=タン・クランを知って、

リリックを書き始めるようになったというジョーイは、

貧困、腐敗、暴力の日常を送る、

未来のないワガドゥグの若者の叫びをラップします。

リズム感が骨太で強靭。

フランス語でラップしても、

フランス語独特のもしゃもしゃした発声のキレの悪さがなく、ディクションは明快。

フランス語ギライのぼくが、まったく抵抗を感じないのは珍しいな。

とはいえ、やはり聴きものは、母語のモシ語によるラップで、

押し出しの強いフロウがゴツいことといったら。圧倒的な説得力で迫ってきますよ。

ギネア、コナクリ出身の女性ラッパー、アニー・カシーと

トーゴ人ラッパーのイロム・ヴァンスなどのゲストも華を添えます。

イントロこそ、バラフォンをフィーチャーしていますが、

サウンドにアフリカ的な響きを付加したトラックは、これのみ。

ダークでヘヴィなトラックあり、クロスビートを効果的に使ったバックトラックなど、

トラックメイクは多彩で、あくまで主役のフロウやライムによって、

アフリカン・ヒップ・ホップのアイデンティティを打ち出していて、その意気を買えます。

ヒップ・ホップの名門レーベル、ストーンズ・スロウのマスタリング・エンジニア、

デイヴ・クーリーがミックスに腕をふるっていて、

アフリカ最貧国ブルキナ・ファソ発の作品とは思えぬクオリティ。

アート・メロディは配信でしかリリースしていませんが、

ジョーイ・ル・ソルダはフィジカルをリリースしていることにも、大好感。

こういう粋なジャケットを作るなら、フィジカルにしなきゃ、無意味でしょ。

Joey Le Soldat "BURKIN BÂ" Akwaaba Music/Tentacule no number (2014)

2017-03-08 00:00

コメント(0)

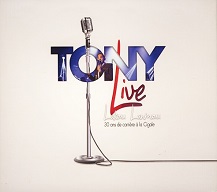

クレオール・クルーナーの祝30周年ライヴ トニー・シャスール [カリブ海]

う~ん、この人はやっぱり、ライヴの方が断然輝くよなあ。

届いたばかりの新作を聴いて、実感しましたよ。

現在のマルチニークでサイコーにダンディな歌を歌うトニー・シャスールの、

デビュー30周年を記念するライヴ盤であります。

昨年のスタジオ盤“LAKOU LANMOU” をライヴでお披露目したもので、

16年10月にパリのラ・シガールで行われたコンサートが、

CD2枚とDVDに収録されています。

スタジオ盤と同じレパートリーが、見違える歌いっぷりで、

魅力倍増どころか、10倍増ぐらいになっているんですよ。

トニーって、スタジオ盤では端正にまとめすぎちゃうところがあって、

スムーズな歌いぶりが左から右に流れてっちゃうんだけど、

ライヴになると、がぜんイキイキとして、歌い口もぐっと生々しく、

冴えた歌いっぷりになるんですよね。

トニーが率いるビッグ・バンドのミジコペイが、その典型でしたよね。

あのライヴDVDには、ほんとにブッとびました。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

え~、ミジコペイって、こんなに良かったっけかと、

あわててスタジオ盤引っ張り出して聴き直しましたけど、

まるで違うんですよ。やっぱりスタジオ盤はお行儀よく作った感が強くって、

それくらいライヴのダイナミズムは、段違いのスケール感があります。

というわけで、今回のデビュー30周年記念ライヴも同様。

スタジオ盤では味わえない、弾けまくり、キレまくるリズム、

フレンチ・カリブのクレオール・ジャズの名手たちが巻き起こすグルーヴに、

身体の芯がシビれまくります。

今作はホーンズばかりでなく、

ストリングス・セクションも配した贅沢なサウンドなんです。

トニーの闊達なスキャットやヴォイス・パーカッションも、

ライヴだから発揮されるスポンティニアスさで、客とのコール・アンド・レスポンスも巧み。

トニーって、一級のジャズ・ヴォーカリストにして、エンターテイナーですよ。

ミジコペイのDVDで圧倒されたトニーの才能を、ここでも再認識させられます。

ディスク1のビギン・ジャズあらためクレオール・ジャズ、

ディスク2のクレオール・ポップともに、トップ・クラスのミュージシャンを

入れ替わり立ち代わり使い、コーラスもミジコペイで登場した女性シンガーばかりでなく、

ゴスペル・クワイヤも起用して、これが盛り上がらずにおられよかといった場面の連続。

ああ、生で観たーーーーーーい! このグルーヴに身を浸して踊りた~い!

トニー、日本に来てぇーーーーーー! 誰か呼んでくださいーーーーーー!!!

[CD+DVD] Tony Chasseur "LIVE - LAKOU LANMOU : 30 ANOS DE CARRIÈRE À LA CIGALE" 3M - Mizik Moun Matinik CM2487 (2017)

Tony Chasseur "LAKOU LANMOU" 3M - Mizik Moun Matinik DHP055-2 (2015)

2017-03-06 00:00

コメント(2)

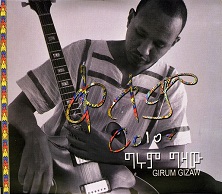

コンテンポラリー・エチオ・ジャズ・ギタリスト、デビュー! ギルム・ギザウ [東アフリカ]

エチオ・ジャズのニューカマーが登場しました。

アディス・アベバのジャズ・クラブで活動している

34歳のギタリスト、ギルム・ギザウです。

昨年6月にリリースされたデビュー作を聴いたんですが、

これがムラトゥ・アスタトゥケ譲りのエチオ・ジャズであるのと同時に、

コンテンポラリー・ジャズとして通用する

現代性も兼ね備えた作品となっているんですね。

エチオピア国内制作で、ムラトゥの孫世代から、

これほど本格的なジャズ作品が登場するのは、これが初でしょう。

歌謡中心のエチオピアでは、インスト作品じたいあまり作られないし、

かろうじてあるのは、カラオケふう「歌のない歌謡曲」式のアルバムぐらいですからね。

どういう人なんだろうと調べてみると、

エチオピア中部アセラの孤児院で育ったという人で、

6歳から教会で歌い始め、ギターを手にしたのは12歳のことだったそう。

高校卒業後、アディス・アベバの音楽学校で3年半ジャズを本格的に学び、

そこで出会ったマルウ・ケスキ=マエンパーというフィンランド人教師が弾く、

フィンガー・ピッキング・スタイルのギターに強い影響を受け、

2年間みっちり、そのスタイルを習得したんだそうです。

そんなフィンガー・ピッキング・スタイルを聴けるのが、

タイトル曲とラストのティジータで、

タイトル曲では、ギルムがアクースティック・ギターを爪弾く彼方で、

男性の語りや少年たちの合唱をコラージュふうにフィーチャーした、

映像的なトラックとなっています。

Youtubeにあがっているギルムのヴィデオを見ると、

演劇のパフォーマンスとの共演など、

ジャズの枠にとらわれない活動をしていることがうかがえます。

一方、エチオピアの伝統歌謡では、

独特の5音音階を駆使したジャズ・ギターらしいソロを聞かせていて、

マハムード・アハメッドの名唱で有名な

“Ere Mela Mela” では、流麗な速弾きも披露。

ソロを弾きながらユニゾンでスキャットする、

ジョージ・ベンソンばりのテクニックほか、

テクニカルなフレージングや独自のヴォイシングなど、

すでにその技巧は完成されていて、

このままインターナショナルなジャズ・シーンで通用する人ですよ。

ソロ演奏の“One Drop” でも、鮮やかなフィンガリングに耳をそばだてられますが、

エチオピアのグルーヴに溢れたリズム感も聞き逃せません。

ただ、全曲エチオ・ジャズと思いきや、

“Take Five” を取り上げているのにヤな予感が。

サッチャル・ジャズなんていう、最悪な前例がありますからねえ。

しかし、シタールでテーマのメロディを弾かせただけのサッチャル・ジャズと違い、

ギルムはテーマのメロディを崩し、

エチオピア訛りともいうべき歌わせ方で弾いていて、

通俗なキッチュに終わらせない非凡さが光ります。

う~ん、こういう解釈をきちんと取り入れているなら、

凡庸な選曲でも、文句は言いますまい。

つるんとしたサウンドの感触やスマートな仕上がりは、

イマドキのジャズが持つ共通項でしょうかね。

新世代らしい同時代感覚のあるジャズながら、

気がかりなのは、エチオピアの自主制作では誰にも知られず、埋もれかねません。

海外レーベルと契約して、ワールド・レヴェルで活躍してほしい、

コンテンポラリー・エチオ・ジャズの逸材です。

Girum Gizaw "KELEM (COLOR)" no label no number (2016)

2017-03-04 00:00

コメント(0)

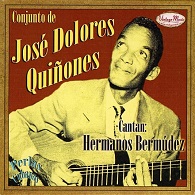

フィーリン・ハーモニー コンフント・ホセー・ドローレス・キニョネース [カリブ海]

そしてもう1枚、今回買ったヴィンテージ・ミュージック盤でカンゲキしたのが、

コンフント・ホセー・ドローレス・キニョネース。

ソフトなハーモニーの美しさにラテンの粋を感じさせる男性デュオ、

エルマーノス・ベルムーデスが歌うボレーロ集なんですが、

これはまさに、フィーリン・ハーモニーそのものですね。

なるほど、昨年アオラから出たコンピレーション『フィーリン・ハーモニー』の1曲目を

飾るわけだと納得の“Levante” が、本作の1曲目に収録されています。

ホセー・ドローレス・キニョネースという人は、

アオラ・コーポレーションのサイトの解説によると、

「1945年頃からメキシコやスペイン、フランスやイタリア、ノルウェイなどを転々とした

バカブンド的体質を持つ作曲家で、その作品は、ベニー・モレー、アントニオ・マチン、

ロランド・ラセリエ等のキューバ人やローラ・フローレス、ハビエル・ソリス、

ボビー・カポ、ダニエル・サントスなどなど広範囲なラテン系有名歌手にも

作品を取り上げられています」とのこと。

ぜんぜん、知りませんでした(汗)。

都会的センスのあるボレーロを書く人で、ホセー自身が弾くギターを中心とした

小編成のサウンドは、まさしくフィーリンのエッセンスを強く感じさせます。

ホセー・アントニオ・メンデスの“Mi Mejor Cancion” を取り上げてるところも、

まさしく同時代のフィーリンと共振していることをうかがわせるし、

なによりそのサウンドが、当時の新感覚に溢れているんですね。

まず、クラリネットを起用しているのに耳をひかれるんですが、

硬い音色でくっきりとした音像を残すクラリネットの裏で、

柔らかな響きのトロンボーンが対位法的なカウンター・メロディを吹くと、

サウンドがグッとふくよかになり、コンフントのサウンドがまろやかに包み込まれます。

曲によっては、トロンボーンでなく、サックスやフルートも聞かれるので、

マルチな管楽器奏者なのかもしれませんが、

この2管のアレンジがハーモニー・ヴォーカルとともに、

ボレーロを甘美に織り上げています。

わずか8曲22分足らずのアルバムなんですが、

フィーリン好きには堪えられないアルバムです。

Conjunto De José Dolores Quiñones

"CONJUNTO DE JOSÉ DOLORES QUIÑONES CANTAN: HERMANOS BERMÚDEZ"

Vintage Music 057

2017-03-02 00:00

コメント(0)