前の30件 | -

UKソウルの現在地 ブルー・ラブ・ビーツ [ブリテン諸島]

ロンドン新世代のエレクトロ・フュージョンのサウンドに

夢中となったブルー・ラブ・ビーツの2年ぶりとなる新作。

デビュー作の記事を書いた後に知ったんですが、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-03-30

ブルー・ラブ・ビーツの二人って、一世風靡したアシッド・ジャズのバンド、

ディーインフルエンスの子息なんだってね。

うわー、そりゃあ、シャレオツなのも当然つーか、筋金入りじゃん。

おみそれしましたという感じなんですが、

新作はエレクトロ・フュージョン・タッチのインストゥルメンタル・パートよりも、

大勢のゲストを迎えたシンガーやラッパーの魅力がぐっと表に出ていて、

UKソウルの現在地というニュアンスが濃厚になりましたね。

ゲストのなかでは、前作に続くコージ・ラディカルのほか、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-05-21

ムーンチャイルドのアンバー・ナヴランが参加が目を引きます。

男性/女性、シンガー/ラッパーという多彩なフィーチャリングが、

アルバムに膨らみをもたらしていますね。

ちょっと驚いたのが、コンゴリーズ・ルンバ・テイストの曲( ‘Guava’ )があって、

ルンバ独特のキラッキラなギターを Mr DM が弾いているもんだから、

こういう引き出しもあるのかと感心したんですが、

ライナーをチェックしたら、なんとサンバ・マパンガラの作。

【参考】 https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-05-24

この曲のバンドキャンプのページを見たら、

「私たちはサンバ・マパンガラの音楽がもたらす

ハイライフなエネルギーが大好きです」と書かれていて、

コンゴリーズ・ルンバとハイライフの区別が付いてないのには、トホホ。

でも、こうしたヴァリエイションを広げているところも、今作の魅力ですね。

Blue Lab Beats "BLUE ECLIPSE" Blue Adventure/Blue Note 00602458943184 (2024)

2024-04-26 00:00

コメント(0)

ハードコア・パンク×フリー・ジャズ ザ・メステティックス&ジェイムズ・ブランドン・ルイス [北アメリカ]

レッド・リリー・クインテットのアヴァンギャルド・フォーク・ジャズが

記憶に新しいジェイムズ・ブランドン・ルイス。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-07-03

ザ・メステティックスという聞いたことのないバンドとの共同名義作のサンプルを聴いて、

ブッたまげました。なんじゃ、この凄まじいギターは!

さっそくCDショップに駆け込み、ジャズのコーナーを探しても見つからず、

店員さんに聞いたらロック・コーナーへ案内されました。

えぇ? レーベルがインパルス!なのに??

ザ・メステティックスというのは、ハードコア・パンク・バンドのフガジの

リズム・セクションの二人がギタリストを加えて結成した、

スリー・ピースのインストゥルメンタル・バンドだとのこと。

フガジはワシントンDCの伝説的なパンク・バンドだそうで、

ハードコア・パンクじゃ、ワタクシが知るはずもないですが、

ギタリストのアンソニー・ピロッグは、エクスペリメンタルのシーンで注目の人で、

インプロの鬼としても知られるから、フリー・ジャズと親和性が高いのも当然。

ジェイムズ・ブランドン・ルイスとの共演もこれが初めてではなくて、

ドラマーのウィリアム・フッカーが率いる

フリー・ジャズ・セッションで出会って意気投合し、

ブランドンのグループで一緒に活動していたんだそうです。

いやぁ、それにしても痛快じゃないですか。

ゴツゴツとした音塊をぶつけ合うブランドンのサックスとアンソニーのギター。

重量感たっぷりの雄大な音像を生み出しています。

そしてドラムスとベースは、パンク出身というのが意外なほどのしなやかさで、

クッションの利いたリズム・セクションがバンド・サウンドのスケール感を増幅しています。

音楽の熱量に圧倒されるばかりでなくて、

陰影のあるスローな楽曲には奥行きや深みもあり、

クールな聴後感を残すところも、この作品の素晴らしさでしょう。

The Messthetics and James Brandon Lewis "THE MESSTHETICS AND JAMES BRANDON LEWIS" Impulse! 00602458945911 (2024)

2024-04-24 00:00

コメント(0)

チタリンのエキス滴るソウル ウィリー・クレイトン [北アメリカ]

前作で力のこもったソウル&ブルースを聞かせてくれたウィリー・クレイトン。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-12-07

やっぱ生演奏はいいよなぁと感じ入っただけに、

昨年末に出た、いかにもチタリン・サーキット仕様の

チープなジャケット・デザインの新作は、

スルーさせていただいていたんであります。

申し訳ございませんでしたっ! 私が悪うございました。

これほど説得力のあるアルバムになっているとは。

さっそく買わせていただいたんですが、

届いたCDはチャチなペイパー・スリーヴというのが悲しいところ。

ま、そこが、インディ・ソウルという世界なんですけれども。

オープニングの ‘Boot Scoot Dance’ のグルーヴから、いきなりアガりっぱなし。

ウチコミならではのグルーヴに、ナマナマしいウィリーのヴォーカルがカブされば、

もう昇天必至。

現役感たっぷりのウィリーの歌声に、ただただ圧倒されるほかありません。

ファルセットも楽勝で出るしねえ。

この歌ぢから、当代随一ですよ。

♪オ~、オゥ、オ~ゥ♪ というメリスマに込められる狂おしさに、

身もだえてしましますよ。歌詞なんていらない、

まさしく「この熱い魂を伝えたいんや」の世界であります。

楽曲も粒揃いで、全10曲中9曲がウィリーの自作で、

1曲がウィリーとジャーマイン・レイフォードとの共作なんだから、

ソングライターとしても脂がのっているよねえ。

コテコテのチタリン~サザン・ソウルの味をたっぷり堪能できる一枚。

ごちそうさまでした。

Willie Clayton "SHOW TIME MR.C" Endzone no number (2023)

2024-04-22 00:00

コメント(0)

オーガニックでエモーショナル ファーダ・フレディ [西アフリカ]

アフリカン・ポップの新時代を切り開いた画期的な作品

“GOSPEL JOURNEY” から8年。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-04-02

セネガルの才人、ファーダ・フレディの新作が届きました。

歌とコーラス、ビート・ボックス、ボディ・パーカッション、

手拍子や口笛を駆使したサウンド・メイキングは前作同様。

ひとつひとつの要素に驚くべきテクニックを駆使しながら、

オーケストラに匹敵するサウンドを構築したアプローチは、

ヒップ・ホップで鍛えられたスキルに、

ドゥーワップにゴスペル・クワイアのアイディアを盛り込んだもの。

これまでに誰もなしえなかったアプローチで、

唯一無二の音楽を生み出した才能は、

もっと高く評価されて当然だったのに、

ジャーナリズムの注目はいま一つだったのが、悔しかったなー。

さて、『黄金の檻』とタイトルされた新作は、

非人間化していく現代社会や画一化する思考へ警鐘を鳴らしています。

こうした問題意識は、人間性の喪失をテーマとした

3年前のダーラ・J・ファミリーのアルバム “YAAMATELE” と通底しています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-04-19

オーガニックでエモーショナルな肉声にファーダがこだわるのは、

こうしたテーマゆえなのですね。

現代に生きるすべての人に共通するテーマで、音楽も国籍を問わないもの。

今度こそ注目を浴びてほしいんだけど、国内盤が出る気配はないしなあ。

ジョン・バティステと同列で騒がれなきゃいけない人ですよ!

Faada Freddy "GOLDEN CAGES" Think Zik! TZ-A026 (2023)

【訂正】国内盤出ていたようです。めでたし。

2024-04-20 00:00

コメント(0)

リーブルヴィル発バマコ経由リヨンから世界へ パメラ・バジョゴ [中部アフリカ]

レ・アマゾーヌ・ダフリークの初代メンバーだったパメラ・バジョゴ。

フランス、リヨンで活動するガボン人シンガー・ソングライターで、

16年にデビュー作、21年に2作目を出しましたが、

今年3作目となる新作が出ました。

デビュー作を聴いたときは、

カルメン・ソウザと似たタイプのジャズ・ヴォーカリストなのかなと思いましたが

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-10-09

2作目ではがらっとアフロビーツ色濃いサウンドに変わり、

パメラの歌もジャズ唱法をすっかりひそめてしまったので、

ポップスに方向性をシフトしたのは明らかですね。

新作も2作目の方向性を引き継いでいて、

両作のサウンドの仕掛け人は、ガーナ、ファンキー・ハイライフの大ヴェテラン、

パット・トーマス復帰後の2作をプロデュースした、クワメ・イェボア。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-06-21

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-07

クワメ・イェボアは、ギター・バンド・ハイライフの名バンド、

カカイク・ナンバー2・バンド(K.K's No.2)のリーダー、

A・K・イェボアの息子という二世ミュージシャン。

パット・トーマスのバンド、クワシブ・エリア・バンドで

バンド・マスターを務めるマルチ奏者です。

パメラの2作目でもクワメが鍵盤、ギター、ベース、ドラムスと、

ほぼ全楽器を担っていましたが、

新作では多くのミュージシャンを起用して生演奏を増やしたことで、

アフロビーツ色が後退し、よりコンテポラリーなアフロ・ポップ作となりました。

リヨンで活動するマリ人ベーシスト、エリゼー・サンガレが、

ベースだけでなく作曲でもパメラとコラボしていて、

クワメとともに今作のサウンドづくりをリードする役割を果たしたんじゃないかな。

パット・トーマスが客演した曲では、ハイライフのメロディーと

アマピアノのサウンドをミックスさせるという面白い試みが聞けます。

パメラは82年ガボンの首都リーブルヴィルに生まれ、

03年に微生物学を学ぶためにマリへ移住し、大学院を卒業してから、

バック・シンガーとして音楽活動を開始したという経歴の持ち主。

マリ人ミュージシャンとの縁が深いのは、マリでの体験が大きいのでしょう。

ジャズ・ヴォーカリストとしての資質を前面に打ち出したデビュー作で、

ジャズ系フランス人ミュージシャンとともに、

マリ人ヴェテラン・ジャズ・ミュージシャンのシェイク・ティジャーン・セックや、

セク奏者のズマナ・テレタ、セグー出身のバンバラ人歌手のババニ・コネなど、

マリのミュージシャンが多く参加していたのも、こうしたキャリアゆえ。

パメラの母語であるアカニギ語(パメラはンドゥム人)や、

ンゼビ語などのガボンのバントゥー系諸語に、フランス語、英語を駆使して歌う

パメラの歌は、アフリカ女性のエンパワーメントを多く取り上げているとのこと。

洗練されたサウンドにのるパメラのキリッとした歌いぶりから、

インテリジェンスが伝わってくるのと同時に、

しなやかな女性らしさがにじみ出てくるところに、とても惹かれます。

Pamela Badjogo "YIÊH" Raphia RAP004CD (2024)

Pamela Badjogo "MES COULEURS" no label no number (2016)

Pamela Badjogo "KABA" Raphia no number (2021)

2024-04-18 00:00

コメント(0)

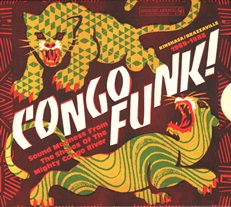

ルンバ・コンゴレーズ黄金時代のコンゴ・ファンク [中部アフリカ]

アナログ・アフリカの新作は、コンゴのファンクにスポットを当てたコンピレーション。

ルンバ・コンゴレーズ黄金時代を迎えていた、

コンゴ川両岸に位置するキンシャサとブラザヴィルという二つのコンゴの首都で、

ファンクがいかに咀嚼されていたかを示そうという企画、なのかな?

選曲は69年から82年までの独立系レーベルのシングル盤から取られていて、

デジパックのジャケットには、魅力的なシングル盤スリーヴがずらりと並んでいます。

さぁ、どんなコンゴ・ファンクが楽しめるのかと思いきや、

う~ん、企画意図をハズした選曲が目立つなあ。

タブー・レイ、ベラ・ベラ、セリ・ビジュー、ザイコ・ランガ=ランガの 4曲は、

まごうごとなきルンバ・コンゴレーズで、ぜんぜんファンクなんかじゃない。

タブー・レイ(ロシュロー)なら、

ジェイムズ・ブラウンを意識した曲がいくらでもあるっていうのに、

なぜこれを選んだのか?って感じで、ガックリ。

このアルバム、2000曲から14曲に絞り込んだというけど、

2000曲のセレクションじたいがダメだったんじゃないの?

そういう不満が残るコンピレではありますが、

趣旨にバッチリ沿ったファンクも、もちろん聞けます。

一番の聴きものが、レ・バントゥ・ド・ラ・カピタールの ‘Ngantsie Soul’。

これは最高のアフロ・ジャズ・ファンクですね。

8分30秒に及ぶタフなダンス・トラックで、

リズム・ギターのファンキーなカッティングがグルーヴを巻き起こし、

ホーン・セクションが重厚なサウンドを生み出し、

トランペット、サックス、トロンボーンのソロが熱演を繰り広げます。

さすがはブラザヴィルのトップ・バンド、演奏力の高さは随一といえます。

対抗馬となるキンシャサ代表、OK・ジャズの2曲もスゴイ。

69年という時期の早さに、フランコの先見性がうかがえるとともに、

優雅なルンバ・コンゴレーズを完成させたOK・ジャズが、

いち早く流行を取り入れた柔軟性にも感心させられます。

OK・ジャズがファンクを取り入れたのはごく短い期間で、

新境地を開拓しようと試行錯誤していたフランコが、

ファンクに熱心なメンバーの意見を取り入れたという面もあったようですね。

今回のコンピレで、ロロことローラ・ジャンギ・カミーユが、

その一人だったことを知りました。

御大フランコ自身もこの時期、ファンク調の曲を作曲し、

ジェイムズ・ブラウンばりのシャウトなどもしてはいたものの、

「ジェイムズ・ブラウンのダンスはまるでサルみたいで下品だ」と

公言していたフランコなので、ロシュローほど熱は入らなかったようですね。

意外な聴きものだったのが、アベティの弟のギタリスト、アブンバ・マシキニ。

MBTズ名義の ‘M.B.T.'s Sound’ では、ワー・ワー・ワトソンばりの

ミュートした単弦リフを聞かせ、アベティ&レ・ルドゥタブル名義の

‘Musique Tshiluba’ ではファズを利かせたロック・ギターを弾いています。

全盛期にはジミ・ヘンドリックスと比較されるほどだったというから、

いかに才能豊かなギタリストだったかがわかります。

優美なルンバ・コンレーズを生み出した土壌ゆえ、

ファンクと呼ぶにはまったりしたリズムが、コンゴらしいところでしょうか。

一過性のブームに過ぎなかったコンゴのファンクですが、

振り返ってみれば、なかなかに面白い録音が残されていて、

企画に沿った選曲が徹底されていたら良かったんですが、そこが悔まれます。

Orchestre O.K. Jazz, Les Bantous De La Capitale, M.B.T’s, Orchestre National Du Congo and others

"CONGO FUNK!: SOUND MADNESS FROM THE SHORES OF THE MIGHTY CONGO RIVER 1969-1982" Analog Africa AACD098

2024-04-16 00:00

コメント(0)

リビアのレゲエのパイオニア イブラヒム・ヘスナウィ [中東・マグレブ]

リビアにポピュラー音楽なんてあるのかしらん?

リビア人シンガーとかグループって聞いたことがないし、

急進的なアラブ民族主義を掲げたカダフィが69年から君臨して、

欧米諸国と敵対していた国だから、音楽産業もなさそうだしなあ。

長年そう思っていたので、アフマド・ファクルーンを知った時はドギモを抜かれました。

ぼくが聴いたのは83年のアルバムですけれど、中身はデュラン・デュランを思わす、

ニュー・ロマンティックなアラビック・シンセ・ポップ/ディスコ。

革命国家リビアでこんな音楽やって、無事でいられるのかといぶかしんだんですけど、

ハイ・スクール時代をイギリスで過ごして、ヨーロッパで活動を始め、

リビアに戻ってアラブ世界で成功を収めたという経歴の持ち主だから、

リビアのポップスというのとは違うんでしょうね。

アラブ世界でスターダムにのぼり、またすぐまたヨーロッパに戻った人だし。

そんなわけでやはりリビアといえば、

ティナリウェンを生んだトゥアレグ難民の国というイメージでしょうか。

難民キャンプで革命指導を受けたトゥアレグの若者を中心に

結成されたティナリウェンですけれど、

トゥアレグの若き戦士たちのサウンドトラックとなったという

ティナリウェンのカセットは、リビアで作られていたわけではありません。

やはりリビアにはポップスは存在しないのかと思っていましたが、

リビアのレゲエのパイオニアだというイブラヒム・ヘスナウィの編集盤が

ハビービ・ファンクから出たので、これは注目しないわけにはおれません。

ライナーを読むと、54年にリビアの首都トリポリで生まれたイブラヒム・ヘスナウィは、

ロックやブルースに感化されてギターを弾いていたものの、

75年に電器店で働いていた友人からボブ・マーリーを聞かされてレゲエののめりこみ、

のちにリビアン・レゲエの代表的なシンガーとなったとあります。

80年に出したデビュー作はイタリアでレコーディングされ、

70~80年代はリビアのミュージシャンの多くが

イタリアでレコーディングをしたのだそうです。

先にハビービ・ファンクがリイシューしたリビアのグループ、

ザ・フリー・ミュージックもイタリアでレコーディングしていました。

イブラヒム・ヘスナウィは、80年のデビュー作と87年にハンガリーで録音した以外、

すべてリビアのローカル・スタジオでレコーディングし、

15作を超すカセットを発表したようです。

カダフィ時代、政治と音楽との関係は複雑だったようで、

85年にトリポリの広場で行われた音楽録音物と楽器の公開焼却がその象徴でした。

支援を受ける音楽家もある一方で、革命思想の政治目的と一致しない

ミュージシャンは投獄され、先に挙げたザ・フリー・ミュージックのバンド・リーダー、

ナジブ・アルフーシュは刑務所に送られ、カダフィを賞賛するアルバムに参加した後、

釈放されたといいます。

そうした情勢下でイブラヒム・ヘスナウィは、

カダフィの統治時代には何の障害にも直面しなかったそうで、

レゲエの汎アフリカ主義や自由や解放のメッセージが権力側に好ましいものと映り、

むしろ政府の支援も受けていたというのだから、わからないものです。

そういえば、ティナリウェンのメンバーは、リビアのキャンプで革命教育として

ボブ・ディラン、ジョン・レノン、ボブ・マーリーを聴かされていたというのだから、

単純に欧米の音楽が禁止されるというのではなく、

反体制、反植民地主義の音楽は受け入れられていたんですね。

イブラヒムが歌うのは、数曲を除きアラビア語リビア方言。

ルーツ・レゲエとダンスホールのスタイルを咀嚼したサウンドはこなれていて、

ギター・ソロなども堂に入っていて、感心しました。

リビアにレゲエが根付いたのは、レゲエがリビアの民俗音楽のジムザメットと

リズムが似ていたことや結婚式での聖歌の行進など、

レゲエと親和性の高い要素がいくつもあったことが、ライナーノーツで指摘されています。

Ibrahim Hesnawi "THE FATHER OF LIBYAN REGGAE" Habibi Funk HABIBI024

Ahmed Fakroun "MOTS D'AMOUR" Presch Media GmbH PMG005CD (1983)

2024-04-14 00:00

コメント(0)

新時代のソマリランド・ロック サハラ・ハルガン [東アフリカ]

ソマリランド出身のサハラ・ハルガンの3作目。

ソマリ音楽の片鱗も感じられなかったデビュー作から一転、

前2作目のローファイなロック・サウンドへの変貌ぶりには驚かされましたが、

新作ではさらにギアを上げたようです。

エチオ・グルーヴやデザート・ブルースに共通する、

ブルージーでディープなロック感覚をソマリ歌謡に持ち込んだ試みは、

ここに完成を見たといえる傑作になりましたね。

前作にはキーボードにオリエンタル・モンド・サウンドの鬼才

グラーム・ムシュニクが参加していましたが、今作はレジス・モンテに交代。

91年にハルガンがフランスへ亡命して以来、

リヨンでともに音楽活動をしてきた仲間の二人、

ドラムスのエメリック・クロールとギターのマエル・サロートは不動です。

エメリック・クロールは、マリの伝統音楽をアップデートするグループ、

ベカオ・カンテットのドラマー。

そしてマエル・サロートは、スイス、ジュネーブのポスト・ロック・バンド、

オルケストル・トゥ・プイサン・マルセル・デュシャンのギタリストです。

ハルガンとエメリック、マエルの3人で制作したデビュー作では、

エメリックとマエルがソマリ音楽を理解していなかったため、

無国籍音楽のような仕上がりになってしまいましたが、

その後ハルガンが、二人にソマリの伝統リズムを仕込んだのでしょう。

前作では、ハルガンのウルレーション(ソマリ語では「マシュハッド」と呼ぶそう)が

効果を上げていたように、ソマリの伝統音楽の要素を前面に押し出し、

ソマリの大衆歌謡カラーミをアップデートしたサウンドも聞かれるようになっていました。

新作はその路線をさらに推し進めて、ソマリのグルーヴをベースに、

多彩なリズムや曲調でサウンドを彩り、そこにギターのダーティなトーンや

ロック・スタイルでパーカッション的なプレイを聞かせるドラムスが、

これまでにないソマリ新時代のワイルドな音楽を生み出しています。

ハラガンの痙攣するヴォーカルが、ヘヴィーなギターにヴィンテージ・サウンドのオルガンと

シンバルの乱打が交錯するオープニングから強烈です。

タイトル曲の ‘Hiddo Dhawr’ なんて、ソマリの民謡ロックそのもの。

なかでも聴きものは、ハルガンがラップする ‘Lamahuran’。

高らかにマニフェストを宣言するかのような ‘Hooyalay’ なんて、

「戦闘員」とアダナされたハルガンの真骨頂じゃないですか。

Sahra Halgan "HIDDO DHAWR" Danaya Music DNA001CD (2024)

2024-04-12 00:00

コメント(0)

デビュー作から半世紀 オーリアンズ [北アメリカ]

おぉ、オーリアンズのファーストが、

ゲートフォールドのオリジナル仕様で紙ジャケCD化されましたか!

韓国のビッグ・ピンクのお仕事、嬉しいですねえ。

このレコードを買ったのは高校1年の時。

当時夢中だったリトル・フィートに通じるバンドとして、受け止めていました。

リトル・フィート以上にギター・バンドとしての性格が前面に出ていて、

ジョン・ホールとラリー・ホッペンのツイン・ギターの軽快な絡みが呼びものでした。

40年ぶりくらいに聴いたけれど、このみずみずしさ、変わらないねえ。

2台のストラトキャスターが生み出すカリッとしたサウンドがたまりません。

ソウルやファンクの影響を強く受けていて、

ニュー・オーリンズ・ファンクの要素がうかがえるところにも惹かれたんだな。

まるでスライ&ザ・ファミリー・ストーンみたいな曲(‘Tongue-Tied’)もあったし。

マッスル・ショールズ・スタジオの

バリー・ベケットとロジャー・ホーキンスがプロデュースしたからか、

スワンプぽいニュアンスがあるところも、本作の魅力でした。

メンバー4人全員が歌えるところもこのバンドの強みで、

のちに ‘Dance With Me’ で名を上げるキャッチーなハーモニー・コーラスも、

このデビュー作から発揮されていましたね。

ドゥービーぽくなってしまった ‘Dance With Me’ 以降のオーリアンズより、

ぼくはこのデビュー作当時のバンド・サウンドが好きなんですけれども。

ジョン・ホールはのちにスティールドラム・ギターと称して、

ギターでスティールドラムの音色を出すテクニックを生み出しますが、

このデビュー作では本物のスティールドラムを叩いているところも聴きどころ。

‘If’ でそれが聞けるんですけれど、リズム・アレンジがレゲエで、

ロック・ミュージシャンがレゲエを取り上げた例としては早い方でしたよね。

‘It All Comes Back Again’ でもカリビアンなムードが聴き取れて、

当時のタジ・マハールのカリブ志向とも共振するのを感じたなあ。

R&Bニュアンスたっぷりのグルーヴと

ツイン・ギターのリズム・プロダクション、

スウィートなハーモニー・コーラスとキャッチーなソングライティング、

これほどの魅力が詰まったデビュー作がセールス失敗に終わったというのは、

ABCというレコード会社がいかにボンクラだったかの証明ですね。

Orleans "ORLEANS" Big Pink 867 (1973)

2024-04-10 00:00

コメント(0)

ブラジルの正統派ジャズ・ヴォーカリスト アドリアーナ・ジェンナリ [ブラジル]

サン・パウロで活躍するシンガーだというアドリアーナ・ジェンナリ。

初めてその名を知りましたけれど、

いやぁ、実力派のジャズ・ヴォーカリストじゃないですか。

「ジャジーMPB」というお店のコピーに誘われて買ったんですけれど、

MPBじゃなくて、正統派のジャズ・ヴォーカリストですね、この人は。

これまでに6枚のCDを出しているといいますが、知るチャンスがなかったなあ。

すでに25年を数えるキャリアがあり、

いくつもの合唱団で歌唱指導や指揮をしてきたそうで、

ヴォーカル・コーチの経験が豊富というのもナットクできる歌唱力ですね。

エラ・フィッツジェラルドやサラ・ヴォーンといった

名ジャズ・ヴォーカリストたちから学んだのが聴き取れるアドリアーナの歌は、

音程がとてもしっかりしているのが美点で、

特にスキャットで聞かせる音程の正確さに、実力のほどがうかがえます。

語尾につくヴィブラートの過不足ない表現も、すごくいいですねえ。

伴奏を務めるのは、

サックス、トランペットの2管を擁するセクステットのポー・ジ・カフェ。

サン・パウロの敏腕ミュージシャンが集い、08年に結成されたグループで、

トランペットにぼくが買っているルビーニョ・アントゥネスが参加しています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-09-13

ポー・ジ・カフェのメンバーによるオリジナル曲を歌い、

ピアニストのムリロ・バルボーザがアレンジし、

プロデュースと音楽監督はアドリアーナ自身が行っています。

ラストの英語曲はアドリアーナとロベルト・メネスカルとの共作で、

メネスカルもギターで参加しています。

この曲で聞かせるバラード表現も見事なものです。

ブラジルのジャズ・ヴォーカリストで、これほど本格派の人はマレですよ。

Adriana Gennari "SOBRE A COR DAS HARMONIAS" no label no number (2023)

Pó De Café Quarteto "AMÉRIKA" no label no number (2015)

2024-04-08 00:00

コメント(0)

ガール・グループを経てソロ・デビュー ジェルシー・ペガード [南部アフリカ]

ウォントリストから捕獲できた一枚。

アンゴラの旧作で、ジェルシー・ベガードのソロ・デビュー作。14年のアルバムです。

ジェルシー・ペガードは、ガール・グループのアス・ジンガス(・ド・マクルソ)で

パトリーシア・ファリアとともにグループの看板を張っていたリード・シンガー。

パトリーシア・ファリアについては、前に記事を書いたことがありましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-01-16

ジェルシー・ペガードは、アス・ジンガスの96年の第1作から

05年のラスト第5作まで全作に参加していますが、

とりわけ99年の名作 “XIYAMI” での歌いぶりが好きでした。

満を持してのソロー・デビュー作、アス・ジンガスでたっぷりキャリアを積んだだけあって、

すでにポップ・スターの風格溢れる一枚に仕上がっています。

弾けるビートが爽快なオープニングのルンバ・コンゴレーズから快調そのもの。

コラやホーンズをフィーチャーし、90年代のエレクトリック・マンデ・ポップを

アップグレイドしたサウンドを聞かせる曲や、

アコーディオンをフィーチャーしたセンバあり、

ポルトガル・ギターをフィーチャーしたネオ・ファド調の曲まであるカラフルな内容。

ウチコミに頼らない人力演奏をメインとしているからなのか、

意外にもキゾンバがなく、アンゴラらしい哀愁たっぷりのスローなど、

よく練れたクレオール・ポップ・アルバムとなっています。

ラスト・トラックがアッパーなカズクータというのも、アンゴラ音楽ファンには嬉しい。

ちなみに今回初めて知ったんですが、

ジェルシー・ペガードの母親であるローザ・ロックが、

アス・ジンガスの生みの親だったんですね。

音楽教師で作曲家のローザ・ロックは、83年にアンゴラ国営ラジオ局の

子供向け番組のためにアス・ジンガスを結成し、

メンバーにローザ・ロックの娘たちも加わりました

ジェルシーは、3歳でアス・ジンガスのメンバーになったのだそうです。

ローザ・ロックはアス・ジンガスの作曲・プロデュースを行い、

アンゴラ音楽史に残る国民的な人気ガール・グループに育て上げました。

ローザ・ロックは、のちに文化芸術国民賞を受賞しています。

13年にグループ結成30周年を記念して、

96年から05年までの全アルバム5枚と、

グループ最初期の84年にアンゴラ国営ラジオ局で録音された

未発表録音の1枚を加えた、6枚組の完全版CDが出ています。

ジェルシー・ペガードは、アンゴラ・カトリック大学で法学の学位を取得し、

文化観光省の文化・クリエイティブ産業事務局で働き、

著作権と関連する権利の保護の仕事をしています。

12年からは児童書の執筆を始めて児童文学の世界にも足を踏み入れ、

初の著書はアス・ジンガスでの30年間をたどったものだそうです。

Gersy Pegado "MAMANGOLA" Aviluppa Kuimbila no numer (2014)

As Gingas "XIYAMI" Aviluppa Kuimbila AVK003 (1999)

As Gingas Do Maculusso "COLECTÂNEA 30 ANOS" Aviluppa Kuimbila no number

2024-04-06 00:00

コメント(0)

アマピアノでクール・ブリージン タイラ [南部アフリカ]

So cuuuuuuuuuuute !!!

な~んてカワイイんでしょうか♡♡♡

南アフリカから世界を席巻するポップ・スターの登場です。

タイラことタイラ・ラウラ・シーサルは、02年ジョハネスバーグ生まれ。

いよいよゼロ年代のシンガーの時代になったんですねえ。

アマピアノが21世紀のアフリカン・ポップ最前線にジャンプして

産み落とした大スターといえるのかな。

でも、この音楽が南ア発であることを、強調する必要はなさそう。

エリカ・ド・カシエールにアイスランドのナショナリティを必要としないように、

アマピアノの要素をことさら取り上げて、

タイラを無理にアフリカ音楽の文脈に落とし込むことに意味はない、

そんな感を強くするグローバル・ポップです。

昨年シングル ‘Water’ がリリースしされるやいなや、

イギリス、アメリカほか16か国でトップ10入りし、

南アフリカの曲として55年ぶりとなるビルボード・ホット100にランク・イン。

今年2月にはグラミー賞の

最優秀アフリカン・ミュージック・パフォーマンス賞を受賞し、

グラミー賞を受賞した史上最年少のアフリカ人アーティストとなりました。

いきなり世界的なポップ・スターのステージに昇りつめたタイラは、

ゼロ年代にシアラやリアーナがデビューした時を思わせます。

‘Water’ のミュージック・ヴィデオで目が♡♡♡となって、

フル・アルバムを待ち望んでいたけれど、

フィジカルもちゃんとリリースしてくれて、う・れ・し。

キュートな歌い口、甘いフロウ、風に舞うその歌声にもうメロメロ。

アマピアノ独特のログ・ドラムのシンセ・ベースがゴンゴン鳴る

クール・ブリージンなサウンド・スケープに、夢ごこちです。

Tyla "TYLA" Fax/Epic 19658876922 (2024)

2024-04-04 00:00

コメント(0)

ギュイヤンヌ・フランセーズの新しいミューズ サイナ・マノット [南アメリカ]

サイナ・マノットというステキなクレオール・ポップのシンガーを知りました。

20年にデビュー作を出し、22年にセカンドを出しているんですが、

日本に入ってきたことがなく、お目にかかったことはありませんでした。

今年は寒さが厳しくなったあたりから、

アラブのシャバービーの女性歌手まつりが続いていたんですけれど、

サイナ・マノットはそれと似たテイストの人で、

フランス領ギアナのクレオール・ポップとしては珍しく、

哀感を強調するせつな系の歌い口のシンガーです。

サイナ・マノットは、92年フランス領ギアナの首都カイエンヌの生まれ。

17年に結婚したマキシム・マノットともに作曲・プロデュースしたデビュー作で、

ギュイヤンヌ・フランセーズの新しいミューズとして大きな注目を浴びました。

ラ・シガールで開かれたマラヴォワのコンサートのオープニング・アクトを務めたほか、

デデ・サン=プリのオープニング・アクトも務めたのだとか。

そのデビュー作では、サイナ・マノットがピアノ、シンセを弾き、

サイナの夫のマキシム・マノットがギター、ベース、アレンジを担い、

あともう一人のパーカッションの3人でサウンドを作っています。

あと曲によって、別のギタリストのサポートが付くだけですね。

22年のセカンドでも、サイナ以外の別の人が鍵盤をサポートしているものの、

少ない人数で制作している点は変わらず。

ヌケのあるサウンドが風通しよく、ヴァラエティ豊かな楽曲を

さまざまに料理していて、3人という少人数の制作とは思えないほど。

2作に共通するのは、楽曲の良さですねえ。

サイナのチャーミングな歌声が哀愁たっぷりの楽曲と絶妙にマッチして、

フレンチ・カリブのズークより、アンゴラのキゾンバに親和性を感じさせるこの2作、

日本で知られないままではもったいない。

輸入業者さん、ぜひ仕入れてください。

Saïna Manotte "KI MOUN MO SA" Aztec Musique CM2659 (2020)

Saïna Manotte "DIBOUT" Aztec Musique CM2805 (2022)

2024-04-02 00:00

コメント(0)

コクが増したマロヤのシンガー・ソングライター ダヴィ・シカール [インド洋]

しっかりとした重みのある濃厚な味わい。コクが深くなりましたねえ。

レユニオンのシンガー・ソングライター、ダヴィ・シカールの20年新作。

その前作となる16年作も見つけたので、一緒に書いておきましょう。

ダヴィ・シカールは、伝統マロヤの音楽家ではなく、

マロヤをベースにフォーク・ロックのサウンドで聞かせる人。

10年前に紹介したファブリース・ルグロと同じタイプの人ですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-05-06

人気の点で言ったら、ファブリース・ネグロとはケタ違いで

レユニオン現地でのダヴィ・シカールの人気は圧倒的な高さ。

なんせダヴィの作品は、ワーナー・ミュージック・フランスが

配給していましたからね。

ぼくもワーナーが配給した2作品は聴いていましたけれど、

正直あまり熱心になれませんでした。

というのもダヴィの音楽は、歌詞を聞かせることに重点を置いているので、

歌詞を解さずにサウンドだけ楽しむ外国人には、

なかなかその魅力を捉えにくいタイプの音楽だったからです。

06年作の “KER MARON” ではマロヤのパーカッションを効果的に配した

スリリングな場面もありましたが、08年作の “KER MARON” は1曲がかなり長く、

内省的な思索を深めた音楽となっていて、

歌詞がわからないことにはアプローチしようがないという印象だったんですよね。

そんなわけで、その後のダヴィをフォローをせずにいたのですが、

20年に出た最新作の “KER MARON” と前作の “MON ZANFAN” は、

色彩感のあるジャケットが象徴するように、ぐっと開放的になりましたね。

マロヤのパーカッション・アンサンブルを強調し、

女性コーラスを配して華やかさを押し出しています。

曲ごとにギター、ピアノ、アコーディオン、管楽器を効果的に使って、

サウンドの色彩感は以前とは段違いに増していて、

これなら歌詞を解さない者でも惹きつけられます。

ダヴィのヴォーカルも多彩なサウンドに合わせて、

さまざまな表情をみせるようになっていて、

そのコクの深さにあらためて魅力を感じた次第であります。

Davy Sicard "BAL KABAR" no label no number (2020)

Davy Sicard "MON ZANFAN" Saraswati Music 88985309412 (2016)

Davy Sicard "KER MARON" Warner Music 5101170082 (2006)

Davy Sicard "KABAR" Warner Music 2564694984 (2008)

2024-03-31 00:00

コメント(0)

確実な成長を遂げたセカンド 和久井沙良 [日本]

昨年聴いたアルバムでぶっちぎりのナンバー・ワンだった、和久井沙良のデビュー作。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/archive/c2306281417-1

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-01-08

はや2作目が届きました。

和久井のピアノに森光奏太のベース、上原俊亮のドラムス、

イシイトモキのギターの3人を核に、シンガーとラッパーを

フィーチャリングする態勢はデビュー作同様。

前半にアグレッシヴな攻めたトーンの曲を並べてドキドキ感を煽り、

中盤にピアノ・ソロを置いてじっくり聴かせるというアルバム構成も同様。

アルバム全体としては続編的内容といえるんですけれど、

各曲それぞれは前作とだいぶ趣向を変えているんですね。

まず、あれっ?と思ったのが、

オープニングの mimiko の歌をフィーチャリングしたタイトル曲。

これ、ウチコミなんですね。エレクトロ・ポップな仕上がりとなっていて、

デビュー作で仰天させられた変拍子使いやポリリズムで

めちゃくちゃプログレッシヴな展開をするオープニングとは違って、

超シンプルな作りになっています。

前作と違って、ウチコミを多用しているのが一番の大きな変化で、

ウチコミを多用しながら、ドラムスだけ生という ‘Morning Bread’ や、

‘Rust’ のアンビエントなサウンドと、

細分化されたドラムスのビートの組み合わせなど、面白い効果を生んでいます。

LioLan から試み始めた、和久井自身によるヴォーカルもすごくいい。

和久井によるトラック・メイキングが増えて、作品のヴァリエーションが増えましたね。

LioLan での経験も生かされて、

ただでさえ幅の広い和久井の音楽性がさらに拡張したようです。

中村佳穂が参加した曲もあって、おぉ、と思ったら、

和久井が中村のファンだったとのこと。

やっぱ才能のある人は、互いに惹かれ合うんだなあ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-12

それでいて、和久井の真骨頂といえる拍子がくるくると変わる

展開の曲もちゃんとあって(‘Vernel’)、

その複雑なリズムを ODD Foot Works の Pecori のラップが見事に乗るのは、

ホント、ブラボーですね。

和久井沙良 「INTO MY SYSTEM」 アポロサウンズ APLS2403 (2024)

2024-03-29 00:00

コメント(0)

引きこもりのエキゾティカ チョコパコチョコキンキン [日本]

もしかして細野晴臣のお孫さん?

思わずそんな問いかけをせずにはおれない、

東京の3人組、チョコパコチョコキンキン。

音楽は細野晴臣のトロピカル三部作を参照して、

音像を『HOSONO HOUSE』の宅録サウンドで仕上げたら、

こんなんできました的なエレクトロニカ作品。

細野のひょうひょうとしたヴォーカルや、

ユーモアのセンスまでもが乗り移っているかのよう。

ただどうもこの3人組、細野晴臣を意識して作ったふうな様子がなく、

どこかアマチュアの遊び感覚でイタズラしてたらできちゃった、

みたいな偶然性が感じられるところが、すごく面白い。

「引きこもりのエキゾティカ」みたいなイメージを掻き立てられたんだけど。

別々の曲を同じ歌詞で歌ってみたり、

歌詞の一部を別の曲でそのまま使ってみたりと、

およそプロの目が通っていない、編集者不在の本みたいな

シロウト臭さがいっぱいなのに、それが弱点とならず、

その無邪気さが作品の軽やかさにつながっている不思議さ。

小学生時代の幼なじみだという三人組。

グループ名はキューバのハバナ大学に留学していたメンバーの一人が、

最初に教わったリズム・パターンだそう。口唱歌(口太鼓)なのね。

偶然の産物ぽい作品なので、

次作はまったく別物になっちゃいそうな気もするけれど、

そんな予測不可能なところが楽しみな3人組ですね。

Cho Co Pa Co Cho Co Quin Quin 「tradition」 チョコパ CCPQ00002 (2024)

2024-03-27 00:00

コメント(0)

生演奏を絡めたドラムンベース名作 ロンドン・エレクトリシティ [ブリテン諸島]

年明け早々、ピンクパンサレスをきっかけに、

昔のドラムンベースを聴き直していたら、タイミングよくというか、

『ミュージック・マガジン』2月号の「ニュー・スタンダード2020s」で

ドラムンベースが特集されました。

門外漢のジャンルだと、ディスク・ガイドに載っているアルバムを

1枚も見たことすらないという体たらくを示す当方ですが、

ドラムンベースのディスク・ガイドは、30枚でまったくの見ず知らずは3枚のみ。

流行ものにウトい当方にしては、超レアな高認知率でありました。

その3枚のうちの1枚、ロンドン・エレクトリシティを、

先日叩き売りセールのワゴンの中から100円で発見。

クラブ系はよほどの名盤でないと、いまじゃ捨て値が付けられているんですね。

使用感のないほぼミント・コンディションのCDでしたが、

ジャケットの雰囲気がもろに90年代ロンドンです。

あらためて調べてみれば、

ロンドン・エレクトリシティはホスピタルというレーベルを主宰する

トニー・コールマンとクリス・ゴスの二人によるプロジェクト。

99年のこのデビュー作を出した後、

クリス・ゴスがレーベル経営に専念するため脱け、

トニー・コールマンのソロ・プロジェクトになったとのこと。

いや、めちゃくちゃ、カッコいいじゃないですか。

ウッドベースにホーン・セクションやストリングス、生のドラムスなど、

生演奏をふんだんに取り入れているほか、

ジャズ・ヴォーカリストのリアン・キャロルをフィーチャーするなど、

ドラムンベースのプロデューサーらしからぬジャズのセンスを持ち合わせていますね。

サンプラーで制作するDJとは出自の違う、楽器演奏ができる人だろうな。

ウワモノがめちゃめちゃニュアンスに富んでいるものだから、

ドラムンベースにありがちな単調さが微塵もない。

四半世紀経った今聴いても、このグルーヴは通用しますよ。

うん、これは名作ですね。

London Elekttricity "PULL THE PLUG" Hospital NHS12CD (1999)

2024-03-25 00:00

コメント(0)

エレクトロニック・ポップの極北 エリカ・ド・カシエール [北ヨーロッパ]

おぉ、もう2年半も経っていたのか。

タイトルどおり、ぼくにとってはセンセーショナルだったエリカ・ド・カシエールの前作。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-09-23

すっかりトロけさせられたあのアルバムから、もう新作?と思ったら、

2年半も経っていたんだね。

この音楽をオルタナR&Bと呼ぶにせよ、アンビエントR&Bと呼ぶにせよ、

そもそもR&Bを名乗らなくたって、いいんじゃないですかね。

そんなことを思わせる、まさしくオルタナティヴ・ポップの極北といえそうなサウンドです。

UKガラージをベースとするのは、Y2Kリヴァイヴァルと並走しているし、

エリカの歌い込まないアトモスフェリックな歌唱だって、

トリップ・ホップを汲むものだしね。

エレクトロニック・ポップの最先端ともいえるそのエリカ・ド・カシエールが、

ニュージーンズに楽曲提供したのには驚いたけど、今作収録の ‘Lucky’ を聴けば、

実験性とポップの共存がとんでもなく高いレヴェルで実現していて、

アンテナの高いニュージーンズのプロデューサーが起用するのもナットクできます。

レゲトンやヒップ・ホップをやってるのに、それらしく聞こえない音作りって非凡だよねえ。

耳元をくすぐるような甘いヴォイス、

デリカシーの塊のような磨き上げられた音色。

アンニュイな歌の表情がエクスタシーへと誘われるのは、前作同様。

今回は生楽器も使われているらしく

( ‘Twice’ のドラムスのブラシはエリカが叩いているとのこと! )、

前作とは作り方が違うといいますが、聴感上はあまり変化を感じず。

それほど音像の完成度が高いということなんでしょう。

こういう最先端の音楽を、オールド・メディアのCDでもちゃんと出してくれるところに、

オールド・エイジのファンとしては感謝の限りなんであります。

Erika De Casier "STILL" 4AD 4AD0639CD (2024)

2024-03-23 00:00

コメント(0)

ブラジルのフォークロアを探りながら カロル・パネージ [ブラジル]

カロル・パネージの新作が届きました。

前2作はブリックストリームからでしたが、今回は自主制作なんですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-08

新世代ブラジリアン・ジャズを聞かせたブラックストリーム時代とは

趣向を変えた作品となっていました。

メンバーのクレジットを見ると、

ブラックストリーム時代のベースとドラムスが交代して、

イチベレ・ズヴァルギの息子アジュリナ・ズヴァルギが

ドラムスとパーカッションを担い、ベースは不在となっています。

アジュリナのドラムスはジャズの語法を使わず、

パーカッション的なプレイに徹しているため、

ジャズからは後退してフォークロアなニュアンスが濃厚となりました。

ジャズのフォーマットで演奏しているのは、 ‘Pássaro Amarelo’ 1曲のみ。

カロルのヴァイオリンとファビオ・レアルのギター、

アジュリナのパーカッションという3人を軸に、

ブラジル先住民インジオの歌手によるヴォイスとマラカスや、

ピファノ、ドゥドゥク、中国の竹笛、アメリカ・インディオなど世界各地の笛、

タマやンビーラ、弦楽四重奏などのゲストを迎え、

カラフルなフォークロア・サウンドを創作しています。

前作ではフレーヴォ、エンボラーダ、マラカトゥといったノルデスチの音楽を

参照していましたが、本作では具体的な民俗音楽ではなく、匿名性が増した印象。

カロル自身のヴォイスを多重録音してハーモニーにしたトラックなど、

クラシックも内包したカロルの音楽性を発揮しています。

Carol Panesi "NATUREZA É CASA" no label no number (2023)

2024-03-21 00:00

コメント(0)

カフェ・オ・レのエレクトロ・ノクターン ワッサ・サント・ネブリューズ [西・中央ヨーロッパ]

コレはいったい、どういう出自の音楽なんでしょう???

西アフリカのさまざまな音楽を参照しているんだけど、

歌う主の声はアフリカンではなく、白人なのは明々白々。

ヨーロッパ白人がアフロ・ポップをやると、

どうしても音楽がファッションになりがちなんだけど、

この音楽には個人的な切実さがあって、演奏も借り物らしからぬこなれ感がある。

メランコリックでダウナーなトリップ・ホップのようなフィールと

アフリカのグルーヴが同居する魔訶不思議な音楽。

ワッサ・サント・ネブリューズとは、いったい何者?

デジパックのパネルに長い献辞があるものの、

ミュージシャンのクレジットがなくて、皆目正体がわかりません。

調べてみると、ワッサ・サント・ネブリューズは、

ジャケットに映る女性歌手ナニ・ヴィタールのプロジェクトなのですね。

ナニ・ヴィタールは、ブルターニュのモルビアン湾に浮かぶ

小島ゆいいつの混血家族に生まれ育ったのだそうです。

トーゴ出身の祖父と母の話を聞きながら、西アフリカへの情熱を育む一方、

自分が「カフェ・オ・レ」であることを周囲から教わり、

みずからのアイデンティティを探す旅に出たといいます。

マンディンゴの伝統的なレパートリーと、

アフロ・コンテンポラリーな表現を探求するダンサーとして8年間活動した後、

ナント出身のエレクトロ・ワールド・グループと1年半を過ごし、

その後自身の作曲に取り組むようになったとのこと。

ナニが憧れるウム・サンガレやロキア・トラオレと同じバンバラ語で歌詞を書き、

その歌を表現すべく、15年にワッサ・サント・ネブリューズを結成したのですね。

ミュージシャンたちはすべてフランス人のようで、

コラを弾いているのがゆいいつのアフリカ人音楽家で、

トゥマニ・ジャバテの甥っ子のアダマ・ケイタですね。

ワッサ・サント・ネブリューズをアフロ・フュージョンと称するテキストもみかけますが、

深い内省とデリカシーに富んだこの音楽に、

そんなチープなラベリングをするのは不適切だな。

そもそもフュージョン寄りのサウンドではなく、

ドラムスはかなりロック的だし、ギターはマンデ・スタイルであったり、

トゥアレグのイシュマール・スタイルであったりと、曲によって弾き分けています。

ノクターンをイメージする詩的な音楽は、ヨーロッパの知性を強く感じさせながら、

そのインスピレーションをアフリカに求めているのが、とても新しく聞こえます。

Wassa Sainte Nébuleuse "NOIRE TO PEAU" no label no number (2024)

2024-03-19 00:00

コメント(0)

初期ラム・プルーンのグルーヴ ピムチャイ、プアンパカ、ジャムナパ・ペットパラーンチャイ [東南アジア]

ピムチャイ・ペットパラーンチャイが三姉妹で歌っていた時代の音源集。

いや~、ため息が出ました。

あらためてピムチャイって、スゴイ歌手だったんだなあと再認識させられましたよ。

ピンとしたハイ・トーンの発声でメリスマを炸裂させるノドの強さといったら!

その強靭な歌い回しにノック・アウトをくらいました。

ピムチャイ・ペットパラーンチャイは、

クルーンタイが編集したCD2枚を聴いていましたけれど、

こちらはサックスやキーボード入りのポップ化したモーラムで、

録音時期に幅があるものの、いずれも80年代に入ってからの録音でした。

しかし今回手に入れたのは、それよりももっと以前の70年代とおぼしき録音で、

ケーンとピン、そしてリズム・セクションがミニマルなグルーヴを生み出す

ラム・プルーン18曲を、た~っぷり味わえます。

西洋楽器が増えてルークトゥン化する以前の、

ラム・プルーン時代のシンプルなサウンドは、ぼくの大好物。

伴奏がシンプルなだけに、モーラム歌いの実力がものをいうので、

コブシ回しの技巧に酔いしれるには、またとないスタイルだからです。

ピムチャイはのちにダオ・バートンとデュエットして大ブレイクしますけれど、

70年代後半から80年代にかけてヒットしたという、

モーラム三姉妹ペットパラーンチャイ時代の録音は初めて聴きました。

ジャケット中央に映るのがピムチャイで、プアンパカ、ジャムナパの二姉妹とは

顔立ちがぜんぜん違いますね。ピムチャイが母親似で、あとの二姉妹が父親似かな。

3姉妹がかわるがわる歌っていて、どの曲を誰が歌っているのかわからないんですが、

声が明るく、いちばんハリのある声がピムチャイじゃないかな。

プアンパカ、ジャムナパ両名も声の強さは天下一品で、

コブシ回しが粗っぽくて、ピムチャイよりワイルドですね。

うねりまくるベースがグルーヴを巻き起こすラム・プルーンが、

イサーン庶民に圧倒支持されたのも、ナットクの逸品です。

Phimchai, Puangpaga, Jeamnapa Phetphalancai "3 PALANG SAO, SAO ISAN ARLAI" Lepso Studio LPSCD42A30

Phimchai Phetphalancai "KAO NORK NAR" Krung Thai 100KTD-P047

Phimchai Phetphalancai "SAR ITAH PIKART" Krung Thai 100KTD-P048

2024-03-17 00:00

コメント(0)

テクノ/ハウス/トランス・ライ マリク・アドゥアン [中東・マグレブ]

マリクのコンピレーション? なんとまあ酔狂な。

日本でマリクを知ってる人がいたら、よほどのライ・マニアだけだろうなあ。

90年代からゼロ年代にかけて、ライにテクノやトランスを取り入れ、

フランスのアンダーグラウンドなクラブ・シーンを沸かせたライ・シンガーです。

登場した時はいかにも一発屋ぽいキャラと思ったけど、

けっこう息長く人気のあった人でしたね。

とはいえ、ハレドやシェブ・マミが世界的ヒットを出して、

華々しい活躍をしていたのに比べれば、

マリクの人気はもっとローカルな局所的なものにすぎませんでした。

ライの歴史からしても、いわば仇花的な存在だったので、

その彼に今スポットを当てるとは、なかなかに面白い現象です。

のちにライがR&Bと融合して流行したラインビーを予見した存在といえるのかも。

当時聴いていたCDはすべてマリク名義だったので、

今回のコンピレーションが出るまで、

アドゥアンという名前も聞いたことがありませんでした。

マリクがノートルダム大聖堂で知られるフランス北部の都市ランスで、

アルジェリア人の父親とイタロ・ケルト系の母親のもとに生まれたという経歴も、

今回のライナーで初めて知りました。

アラブ古典音楽、ライ、北米のディスコ音楽などを

分け隔てなく聴いて育ったマリクにとって、

ジェイムズ・ブラウンの ‘Sex Machine’ のライ・ヴァージョン ‘Raï Machine’ も、

アイザック・ヘイズの ‘Shaft’ のアラビックなカヴァーも、

ネラったというより、ごく自然な試みだったのでしょう。

そんなマリク・アドゥアンの全盛期を知るにふさわしいコンピレーション。

10曲収録のLPより、17曲入りCDまたは配信で聴くのがオススメです。

Malik Adouane "AFTER RAÏ PARTY, 1992-2008" Elmir MIR09CD

Malik "EXTRAVAGANCE RAÏ" Mélodie 08091-2 (1998)

Malik "DAÏMEN" Culture Press CP5006 (1999)

(CD Single) Malik "SHAFT" Mercury 562190-2 (1999)

Malik "DERWISH" M10 322062 (2002)

2024-03-15 00:00

コメント(0)

早逝したンバラ・シンガー ンドンゴ・ロ [西アフリカ]

アラブ/マグレブ専門とばかり思っていたフランスのリイシュー・レーベルM.L.P.が、

ここ最近アフリカ音楽のカタログに手を伸ばしていますね。

そのラインナップがちょっと変わっていて、名盤などには目もくれず、

当時あまり売れたと思えないような作品ばかりライセンスで出しています。

セネガルのンドロゴ・ロもそんな一枚。

おそらく日本で知る人もいないだろうから、せっかくなので書いておきましょう。

ンドロゴ・ロ(1975-2005)は、わずか30歳で早逝したンバラ・シンガー。

若き日のユッスーを思わせる素晴らしいノドを持っていた歌手なんですけれど、

わずか3作しか残すことができませんでした。

デビュー作の01年作はカセットのみでCD化されず、ぼくは聴いていませんが、

03年の2作目と05年の遺作となった3作目を聴いていました。

今回M.L.P.がリイシューしたのがこの3作目で、

カセットは04年の12月に出ましたが、

CDは翌年ンドロゴ・ロが1月に亡くなった後に出たため、

表紙に Hommage と記されています。

貧しかったンドロゴ・ロは音楽ビジネスに入るチャンスを得られず、苦労したそうです。

ある日シュペール・ジャモノのシンガー、パペ・ンジャイ・ゲウェルのステージのよじ登り、

マイクを獲って歌ったことがきっかけで、プロ入りのチャンスをつかんだとのこと。

01年にデビュー・カセットを出すと、またたくまに評判を呼び、

ガンビアをツアーし、ヨーロッパでコンサートを行うなど成功を収めました。

3作目の “ADUNA” 制作時には、すでに重病を患っていて、

人生や友人、宗教指導者への感謝を歌ったのだそうです。

はちきれるような歌いぶりは、病気を抱えていたとはとても思えないんですけれども。

ンドロゴ・ロはムリッド教団に入信し、

2代目ハリファ、ファルー・ムバケ(1888-1968)の信者となっていました。

ひさしぶりにンドロゴ・ロの2作を聴き返しましたけれど、

う~ん、やっぱり力のあるいいシンガーでしたねえ。

バックも、タマの名手サンバ・ンドク・ムバイをはじめ、ンバラの実力者がずらり。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-06-17

タマとサバールのキレがバツグンです。

貧しい家庭に生まれ、不幸な境遇から這い上がって成功したンドンゴ・ロは、

ダカール郊外の貧しい町ピキンの人々に絶大な人気だったそうです。

ンドンゴ・ロが亡くなったという知らせに、ピキンの人々は信じようとせず、

群衆がストリートを埋め尽くしたといいます。

そしてムリッド教団の聖地トゥーバでの葬儀には、20万人が参列したのでした。

Ndongo Lo "TARKHISS" Africa Productions 03073-2 (2003)

N’dongo Lo & Le Groupe Jamm "ADUNA" Africa Productions 05103-2 (2005)

2024-03-13 00:00

コメント(0)

エレクトロニカ・ジャズのサウンド・デザイン オーティス・サンショー [西・中央ヨーロッパ]

首を長くして待っていたオーティス・サンショーの新作!

オーティス・サンショーはベルリンを拠点に活動する、

スウェーデン人テナー・サックス奏者。

アルト・クラリネット、フルート、バリトン・サックス、

ドラムス、ローズ、シンセサイザーもプレイし、実験的なジャズを演奏しています。

本作は、コマ・サクソ率いるベーシスト、ペッター・エルドと

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-12-16

キーボード奏者ダン・ニコルズの3人による “Y-OTIS” プロジェクトの3作目。

18年の初作では、

アブストラクトなアクースティックなジャズのフォーマットがベースにあって、

そこにエレクトロやサンプリングを付け加えていくという作りになっていて、

実験的な試みがまだ手探り状態でしたけれど、

20年の第2作になると、プリ・プロダクションの段階から

曲のイメージを膨らませて完成形に仕上げているようで、

コンポジションと即興の自由度が増したのを感じます。

おそらく断片的なサウンド・メモを膨らませて、

曲に仕上げていくような作曲をしているんじゃないかと思うんですが、

ラフ・スケッチとなるアイディアがさまざまに繋げられていて、

それによってリズムの構造も多彩になっている面白さがあります。

今作では、トロンボーンやパートごとに複数人のドラマーを起用するほか、

アディショナル・サウンド・デザインとクレジットされたゲストも参加しています。

実験的なのにエクスペリメンタルな感じはしなくて、

柔らかに浮遊するようなドリーミーな空気感がすごくいい。

ムーンチャイルドとかキーファーあたりにも通じるムードといえばいいかな。

サンショーはこの音楽をリキッド・ジャズと呼んでいますが、

さまざまなジャンルが溶解して液体になったという意味なんでしょうか。

ヒップ・ホップを通過した世代のエレクトロニカ・ジャズのサウンド・テクスチャが、

たまらなく魅力的です。

Otis Sandsjö "Y-OTIS TRE" We Jazz WJCD63 (2024)

Otis Sandsjö "Y-OTIS" We Jazz WJCD08 (2018)

Otis Sandsjö "Y-OTIS 2" We Jazz WJCD26 (2020)

2024-03-11 00:00

コメント(0)

4から19へ ダニ&デボラ・グルジェル [ブラジル]

日本で大人気のDDG4こと、ダニ&デボラ・グルジェル・クァルテート。

たしか去年も来ていたんじゃなかったっけ。

10年代にサン・パウロで大きなムーヴメントとなった、

ノーヴォス・コンポジトーレスの一翼を担うアーティストでありますね。

彼らの出世作 “UM” はもちろん聴いていたとはいえ、

ここで取り上げないままだったなあ。

庶民的な親しみ溢れるショーロがもともと好きなせいで、

大衆性に欠ける芸術音楽志向のノーヴォス・コンポジトーレスには、

耳は傾けども心はノレずみたいな気持ちで当初いたんですが、

その後のブラジル新世代ジャズにどんどん引き込まれていったせいか、

今回の新作、なんの抵抗感もなく楽しむことができました。

DDG4からDDG19と、

なんとクァルテートから19人編成のビッグ・バンドになったんですねえ。

これまでのレパートリーをビッグ・バンド・アレンジにして、

新たな衣替えで聞かせているんですけれど、

おっ!と思ったのは、クァルテートの時よりポップになっていたこと。

変拍子やブレイクのはさみ方など、リズム面はチャレンジングだけれど、

サックス・セクションとブラス・セクションが対峙して動くアレンジは、

トラディショナルなビッグ・バンドのスタイルで親しみやすく聴きやすいもの。

即興演奏は短いながら、しっかり聴きどころを生み出していますよ。

ダニのスキャット・ヴォーカルもチャーミングで、

華やかなビッグ・バンドのサウンドによく映えます。

ミシャエル・ピポキーニャがゲスト参加した曲では、

超絶技巧のベースを思いっきり披露しているのも嬉しい。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-09-11

ビッグ・バンドならではのゴージャスな楽しさを満喫できる一枚です。

Dani Gurgel & Debora Gurgel "DDG19 BIG BAND" Da Pá Virada DDG19 (2023)

2024-03-09 00:00

コメント(0)

円熟したサハラウィ アシサ・ブライム [西アフリカ]

グリッタービートに籍を置いて4作目を数える

西サハラのシンガー・ソングライター、アシサ・ブライムの新作は、

円熟を感じさせる充実作となりました。

16年作の “ABBAR EL HAMADA” は胸に沁みて、

ずいぶん繰り返し聴きましたけれど、アルバムを重ねるごとに、

少しずつ寂寥感が和らいできたのを感じます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-04-20

ティンドゥフの難民キャンプで生まれ育ち、幼い頃から苦労を重ねてきたアシサが、

さまざまな哀しみを乗り越え、未来の希望を信じて逞しく生きるさまが、

素直に歌に映されています。

スペインに渡ってバルセロナを拠点にともに活動してきた音楽家たちとの演奏も、

長年の信頼に支えられた安定感をみせていて、

派手さのない堅実なバックアップぶりが好感持てます。

ゲストも毎回アシサの音楽性に合う人だけを慎重に選んでいて、

宣伝効果のためだけに有名どころを迎える愚を犯さないところは、

グリッタービートというレーベルの良心でしょう。

サハラウィの伝統音楽をベースとしたアシサの自作曲に、

スパニッシュ・ギター、ベース、ドラムス、各種パーカッションが寄り添う編成は

いつもどおりですが、今作はアラブ音楽のマカームを使った ‘Haiyu ya zuwar’

‘Fuadi’ が強く印象に残りました。

以前アシサにメール・インタヴューした時に、

「ウム・クルスームに影響を受けた」と答えていたのを意外に感じましたけれど、

これまでアシサの曲からアラブ音楽の影響をうかがわせることがなかったので、

これは新しい挑戦なのかもしれません。

また、アシサは同じインタヴューで、影響された外国の歌手やグループとして、

ビッグ・ママ・ソーントン、マディ・ウォーターズ、ジミ・ヘンドリックス、

ピンク・フロイド、ビリー・ホリデイ、クイーン、クラッシュ、マヌ・チャオ、カマロン

といった名前を挙げていました。

じっさいデビュー作では、かなりフォーク・ロック的な演奏も聞かせていましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-07-30

今作ではナマナマしいロックとブルージーな感覚が欲しいと、

‘Metal, Madera’ で別のドラマーを起用し、ストレ-トなブルース・ロックをやっています。

なんでもこの曲を録音するのに、ドラマーにアシサが好きなクラッシュの曲を聞かせて

叩いてもらったそうで、その曲って、なんだったのかな。ちょっと興味がわきますね。

19年の前作 “SAHARI” ではレゲエにアレンジした曲があって、

その安易というか凡庸なアイディアにがっかりした面もあったので、

今作の新しい音楽的な冒険は、大いに歓迎したいですね。

サハラウィの偉大な詩人だったアシサの祖母ルジャドラ・ミント・マブロックに捧げた

‘Ljaima Likbira’ など、サハラウィの望郷の思いが溢れたアルバムです。

Aziza Brahim "MAWJA" Glitterbeat GBCD150 (2024)

2024-03-07 00:00

コメント(0)

リクリエイトされる50年代 デレディア [東南アジア]

いやー、楽しい。この洒脱さ、たまりませんね。

洋楽を受容した50年代のインドネシアのポップスを、

今に蘇らせる5人組のデレディア。

レス・ポール&メリー・フォードに影響を受けたと自称するとおり、

レトロ狙いのバンドではあるんですけれど、

50年代の音楽を参照しつつ、サウンド・センスはまぎれもなく

21世紀仕様になっているところが、いいんです。

スノッブ臭なんて皆無。サブカル・マニア的なイヤミもなくって、

素直に自分たちの好きな音楽を追求しているさまがすがすがしい。

前作 “BUNGA&MILES” は、

1枚目がインドネシア語で歌った50年代インドネシアのポップ路線、

2枚目が英語で歌ったロカビリーでしたけれど、

新作は1枚目の路線を推し進めたもの。

全7曲20分38秒の本作は物語となっていて、

50年代のインドネシアを舞台に、ラティという主人公が

思春期から結婚するまでの道のりを、家族や友人とのエピソードや、

オランダとの独立戦争に従軍していた

元外国兵とのラヴ・ストーリーを交えながら描いているそうです。

歌手のルイーズ・モニク・シタンガンが作詞をしていて、

ルイーズの家族の実話からインスピレーションを得たとのこと。

フォックストロット調の明るく、解放的な気分いっぱいのオープニングから、

独立戦争が終結して、インドネシアに真の独立が達成された時代を

ホウフツさせるメロディーが続きます。

粋なスウィング・ジャズに優雅なワルツなど、

コロニアル時代に吸収した洋楽センスが次々と再現されていきます。

サウンドが現代的になっているのはミックスの感覚が新しいからで、

それがデレディアの演奏をフレッシュに響かせていますね。

シニカルにならず、てらいのない素直さが伝わってくる演奏がいい。

ルイーズの歌がとても魅力的で、

はっちゃけた痛快な歌いぶりを聞かせるかと思えば、

カラッとしたべたつかない情感を表すスローと、多彩な表情をみせています。

ジャケットがスリーヴ・ケース仕様の凝った作りで、

歌詞カードのミニ・ブックレットもめちゃくちゃカワイイ。

アートワークのデザイン・センスや色使いもとてもよくって、

フィジカルの愉しみを満喫させてくれます。

Deredia "BIANGLALA" Demajors no number (2023)

2024-03-05 00:00

コメント(0)

知られざるペリーコ・リピアオ [カリブ海]

もう四半世紀前も昔の話ですけれど、

ペリーコ・リピアオという音楽が話題に上ったことがありました。

メレンゲとハウスを合体させたメレンハウスをひっさげて登場した、

ニュー・ヨークのドミニカ系アメリカ人グループ、

フラニートのデビュー作がきっかけだったんですが、

アコーディオンをフィーチャーしたオールド・スクールなメレンゲと、

最新ハウスとの組み合わせが、実にユニークでした。

そのアコーディオンをフィーチャーしたメレンゲが、

ペリーコ・リピアオという音楽だというんですね。

フラニートを結成したプロデューサーのウィンストン・デ・ラ・ローサの父親、

アルセニオ・デ・ラ・ローサがペリーコ・リピアオの名アコーディオン奏者で、

父親を引っ張り出してきたというのです。

アコーデイオンの生演奏とハウスを融合させた

フラニートのデビュー作は大ヒットとなり、グラミー賞にもノミネートされました。

ペリーコ・リピアオにがぜん興味がわいて、その後レコードを探してみたんですが、

ラジオが普及した50年代に人気を博したという

トリオ・レイノーソくらいしか見つかりませんでした。

トリオ・レイノーソが演奏するのは、小編成で演奏される素朴なメレンゲといったもの。

当時のバチャータ・ブームのなかで「ペリーコ・リピアオは古いバチャータ」という

紹介のされ方もしていたのですが、よく実態がつかめないまま、

その後忘却の彼方となっていました。

今回ボンゴ・ジョーがコンパイルしたアンソロジーが、まさにその通称ペリーコ・リピアオ、

正式にはメレンゲ・ティピコと呼ばれる音楽だということを知りました。

ライナーノーツの解説が充実していて、勉強になるのですけれど、

メレンゲ・ティピコは、1875年頃、ドミニカ共和国北部の港

プエルト・プラタ港に持ち込まれたドイツ製アコーディオンを契機として、

北東部丘陵地帯の下層民が生み出した音楽だったそうです。

独裁者トルヒーヨの30年代にメレンゲが大きく発展し、

都会のダンスホールでは上流階層がオーケストラ編成のメレンゲを楽しんだ一方、

ペリーコ・リピアオ(メレンゲ・ティピコ)は、アコーディオン、タンボーラ、ギロの3人が

ストリートで小銭を稼ぐスタイルを変えず、

下層芸能というポジションにとどまり続けていました。

トリオ・レイノーソが例外的にラジオで人気を博した程度で、当時のレコード会社は

ペリーコ・リピアオに関心を示さず、そのために録音もほとんど残されなかったんですね。

その風向きが変わったのが60年代から70年代で、

ドミンゴ・ガルシア・エンリケス、通称タティコが登場して、

ペリーコ・リピアオのリヴァイヴァル・ブームが巻き起こります。

さまざまなミュージシャンたちがタティコに続き、独立系のレコード会社やプロデューサーが

シングル盤を量産するようになったとのこと。

とはいえ、マイナー・レーベルがリリースするシングル盤で、

LPが出ることもほとんどなく、いつしか歴史の彼方へと消えていったんですね。

今回ボンゴ・ジョーが出した音源も、

ミュージシャンが保有していたシングル盤を提供してもらったり、

なかにはプライヴェート・プレスのものもあるということで、

商業録音が少なく、現存するシングル盤じたいが貴重であることがうかがわれます。

聴いてみれば、野趣に富んだメレンゲ・ティピコがたっぷり味わうことができ、

アンヘル・ビローリアやルイス・カラーフたちのメレンゲが、

いかに洗練された都会的な音楽かということがわかります。

ただしこのコンピレ、収録時間わずか32分8秒、

10曲収録という少なさは、リイシュー仕事としてはいかがなもんでしょうね。

もしコレクションがこれしかないというのなら、ちょっとお粗末だし、

すぐに第2集が続くのなら、小出し商売のそしりは免れんぞ。

v.a. "MERENGUE TÍPICO, NUEVA GENERACIÓN! - MERENGUE BRAVO FROM THE 60’S AND 70’S" Bongo Joe BJR098

Fulanito "EL HOMBRE MAS FAMOSO DE LA TIERRA" Cutting CD2304 (1997)

Trio Reynoso "EL ORIGINAL TRIO REYNOSO EN SU EPOCA DE ORO" LB LB0020

2024-03-03 00:00

コメント(0)

大西洋を横断するクレオール・ジャズ アコダ [インド洋]

クレオール・ジャズ・トリオ、アコダの2作目。

2年前に出ていたのに、気付きませんでした。

レユニオン出身のジャズ・ピアニスト、ヴァレリー・シャン・テフ率いる

アコダの19年のデビュー作は、ちょっと物足りなくてパスしましたが、

第2作はいいじゃないですか。

ベースのバンジャマン・ペリエとパーカッションのフランク・ルメレジは

前作と同じで、今作は曲によりさまざまなゲストを迎えています。

レユニオンのジャズ・ハーモニカ奏者オリヴィエ・ケル・ウリオのほか、

グアドループのグウォ・カのパーカッショニスト兼シンガーのエマニュエル・レヴェイエと、

グアドループのカドリーユを代表する大ヴェテラン、ニタ・アルフォンソを迎えていて、

とりわけ老齢のニタ・アルフォンソを招いているのには、驚きましたね。

カドリーユを指揮する号令(かけ声)がラップのようにも聞こえるのは、

クレオール・ジャズのサウンドゆえでしょう。

ヴァレリーの輪郭のくっきりとしたピアノ・サウンドがとても明快。

粒立ちの良い打音がリズムを押し出して、マロヤ、ビギン、グウォ・カを横断する、

いわば大西洋を渡るクレオール・リズムの饗宴を繰り広げています。

さまざまなリズムの実験場といったオリジナル曲を揃えたのも、今作の魅力。

リズム・チェンジでもう少し大胆な場面展開につながるアレンジが欲しかったけれど、

そこらへんは今後の課題かな。

また今回は、ヴァレリーの歌もふんだんにフィーチャーして、

ピアノとユニゾンでスキャットを繰り広げているんですけれど、

ミックスを抑え目にしているのが、もったいない。

もっと大胆にやれば、タニア・マリアにも迫れそうなのに。

アルバム・ラストは、ゆいいつのカヴァーで、マルチニークの名作曲家

レオーナ・ガブリエルが31年に作曲した ‘La Grev Baré Mwen’。

かつてカリも取り上げたビギン名曲を面白いアレンジで聞かせています。

ちなみに、ヴァレリーは歌手としての活動もしていて、

グアドループ出身のピアニスト、フロ・ヴァンスノとのコラボによるプロジェクト、

テール・ラバのデビュー作が3月22日リリース予定とのこと。こちらも楽しみです。

Akoda "NOUT’ SOUK" Aztec Musique CM2795 (2022)

2024-03-01 00:00

コメント(0)

ダウンテンポのサウンドスケープで 憶蓮(林憶蓮) [東アジア]

林憶蓮(サンディ・ラム)の新作。

うわー、ずいぶんとご無沙汰してました。

ディック・リーとコラボした91年の『夢了、瘋了、倦了』『野花』を最後に、

ぜんぜん聞いていなかったなあ。

ひさしぶりに巡り合ったCDのスリップケースには、

「林」がなく「憶蓮」とだけ書かれていて、改名したのかと思いきや、

歌詞カードのクレジットはすべて林憶蓮とあり、どーなってんの?

そういえば、87年に『憶蓮』というCDを出してたことがあったけど。

そこらへんの事情はわかりませんが、

今回香港から届いたCDは、18年にデジタル・リリースされた作品。

翌19年に台湾のみで限定LPリリースされ、

昨年末になり5周年を記念して香港で限定CD化され、

今年に入って平裝版(通常版)として再リリースされたものとのこと。

平裝版には限定版にないシークレット・トラック ‘Angels’

(3曲目「纖維」の英語ヴァージョン)が最後に収録されています。

個人的には30年以上ぶりに聴くサンディ・ラムですが、

ひそやかな歌い口は変わらず。しゃべるような語り口は、この人の個性ですね。

年月を経て円熟を示すのではなく、昔と変わらぬみずみずしさを表出するのは、

守りでなく攻め続けてきたアーティストの証のように思えますね。

そんなことを思ったのは、アルバムのサウンドが意外にもダウンテンポだったから。

なるほどサンディの静謐で幽玄な音楽世界に、

ダウンテンポのサウンドスケープは、ぴたりハマリますね。

アンビエントやエレクトロのデリケイトな扱いは抑制が利いていて、

声高に主張することはありません。

エレクトロすぎず、ミニマルすぎず、実験的すぎず、

過剰にアーティスティックとならぬよう、ロック調の曲で通俗さを残しつつ、

ドリーミーに表現されるサウンド。

サンディのため息まじりの声とファルセットに恍惚とさせられます。

この歌声が50代半ばって、スゴくないですか。

憶蓮 「0」 Universal 650211-5 (2019)

2024-02-28 00:00

コメント(0)

前の30件 | -