新世代UKジャマイカン・ジャズ・ヴォーカリスト シェリス [ブリテン諸島]

なんて麗しい声。このみずみずしさが、まず才能だなあ。

そして品があるよね。たおやかな歌いぶりのたたずまいに、惹きつけられました。

UKから登場した新進ジャズ・シンガー・ソングライター、シェリスのデビュー作。

名門トリニティ・ラバン・コンセルヴァトワール大学を卒業し、

19年にジャズFMのヴォーカリスト・オヴ・ザ・イヤーを受賞したシェリスの歌声は、

これまでシード・アンサンブルやヌビアン・ツイストのアルバムでその声を聴いていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-06-24

満を持してのデビュー作、期待をしのぐ素晴らしい出来じゃないですか。

北米R&Bとは一線を画す、UKソウルの風合いを強く持ったシンガーです。

アニタ・ベイカー、トニ・ブラクストン、サム・クック、スティーヴィー・ワンダーといった

ソウル・シンガーが好きで、ジャズ・ヴォーカリストを目指してからは、

エラ・フィッツジェラルドにもっとも影響を受けたといいます。

この人もまた、トゥモロウズ・ウォリアーズでトレーニングを受けたんですね。

本デビュー作はキーボード、ギター、ベース、ドラムスという

シンプルな編成をバックに歌っていて、シャーデーを思い浮かべる人が多いかも。

キーボード奏者がアレンジしたストリングスをフィーチャーした曲の仕上がりも極上。

こんな上質のアルバムが、自主制作でしか出せないというのがなんだかなあ。

アルバムの中で、21年に亡くなったシェリスの祖母

イヴリン・ハダサ・バーネットのモノローグがあちこちでフィーチャーされています。

歌詞カードの最後にイヴリンへの献辞のクレジットがあり、

ジャマイカ生まれと書かれているので、シェリスはUKジャマイカンなのですね。

そんなルーツに誇りを持ちつつ、家族への感謝も歌に綴られています。

心に沁み入るスポークン・ワードを聴いていると、

この人の育ちの良さが感じられて、すごく親しみをもてます。

Cherise "CALLING" Cherise Adarams-Burnett CAB001CD (2023)

2023-07-31 00:00

コメント(0)

引退時代の自主制作アルバム ハイル・メルギア [東アフリカ]

あれぇ、こんなCDがあるんだ。

こりゃまた、レアなCDを見つけちゃいましたよ。

エチオピア人鍵盤奏者ハイル・メルギアの98年作。

ワリアス・バンドの鍵盤奏者だったハイル・メルギアについては、

オウサム・テープス・フロム・アフリカがCD化した85年のカセットや、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-07-25

エチオピア音楽黄金時代の77年に残したLPのストレート・リイシュー、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-11-25

さらに、71歳でカムバックして新たにレコーディングした作品と、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-03-03

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-24

ブライアン・シンコヴィッツによるリイシューや新緑を紹介しましたけれど、これは別物。

ハイル・メルギアがアメリカ移住後に残した作品は、

オウサム・テープス・フロム・アフリカがCD化した

85年のカセット1作しか知りませんでしたが、

これは、90年代に残したゆいいつの自主制作作品のようです。

90年代に入るとハイルは、レストランやクラブでの仕事がなくなり、

91年に生活のためタクシー・ドライヴァーに転職しています。

本作は引退状態にあったハイルが、一念発起して制作した作品だったのでしょう。

ハイル・メルギアのほか、ベース、アルト・サックスの3人しかクレジットされていない、

低予算とおぼしきレコーディングは、自主制作ゆえでしょう。

打ち込みがチープなのも仕方のないところで、

85年カセット作のドンカマで耳が鍛えられた(?)せいか、

あまり気にならなくなりました。

ハイルが弾くオルガン、キーボード、シンセが幾重にもレイヤーされ、

生演奏の躍動感には到底及ばないとはいえ、熱のある演奏を聞かせてくれます。

グルーヴィなファンク・ベースとサックスが熱いブロウを聞かせる曲もありますよ。

名前から察するに、ベースはエチオピア人、サックスはアメリカ人でしょう。

全8曲すべてインスト。

いずれもエチオピア音階によるエチオピアン・ムードたっぷりの楽曲です。

ところで、入手したCDのインナー表紙の裏には、

「マイ・フェヴァリット・オルガニスト、

ジミー・スミスへ」というハイルの自筆があり、

00年8月7日の日付が記されています。

ジミー・スミスとも交流があったんでしょうか。

CDケースには、ハイル・メルギアの

名刺も添えられていました。

(Mergla となっているのは、誤植?)

これをみると、ハイルはアーリントンに

自宅があったようです。

演奏活動をしていたワシントンDCから、

ポトマック川を渡ってすぐの場所ですね。

肩書に「ピアニスト、キーボーディスト、

アレンジャー、プロデューサー」とあるところに、

引退状態にあっても、復活のチャンスを

うかがっていたことが伝わってきます。

Hailu Mergia "YEWEDEKE ABEBA" no label no number (1998)

2023-07-29 00:00

コメント(0)

ビクツィ・ギターの悦楽 ロジャー・ベコノ [中部アフリカ]

カメルーンのベティ人やエウォンド人の伝統音楽で、

木琴メンドザングを伴奏に歌い踊るビクツィは、

50年代にアンヌ=マリー・ンジエがハワイアン・ギターを伴奏に歌ってポピュラー化し、

70年代に電化されてバンド・サウンドへと発展、80年代に大流行します。

90年代にはワールド・ミュージック・ブームにのって、レ・テット・ブリューレが

ビクツィ・ロックで国際的な舞台に躍り出て、世界的に知られるようになりました。

レ・テット・ブリューレが世界的な活躍をする以前の80年代のビクツィのレコードは、

カメルーンの弱小レーベルが制作していたので、

ヨーロッパに配給されることはほとんどなく、ぼくも耳にすることができませんでした。

今回オウサム・テープス・フロム・アフリカがリイシューした

ロジャー・ベコノの89年作もそんな一枚。

このレコードは、ロニー・グレアムさんが92年に著した

“Stern's Guide to Contemporary African Music” で紹介されていたので、

存在は知っていたとはいえ、ジャケットも見たことがなく、聴くのはもちろん初めて。

ロジャー・ベコノは本作と84年に出したデビュー作の2枚しか残していないようで、

本作のあと2枚組のカセットも録音したようですが、

プロデューサーと対立して発売は見送られたと、CD解説にあります。

84年のデビュー作がヒットして、ヤウンデのラジオ局をにぎわせ、

ベコノは瞬く間にビクツィ・シーンの人気アーティストとなり、

やがてカメルーン中のラジオ番組に招かれて、

ヤウンデ近郊のクラブやキャバレーへ連日出演するようになったとのこと。

翌85年には、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世のカメルーン初訪問を歓迎する

公式ソングを依頼され、ベコノが書いた曲は連日テレビやラジオで流されたそうです。

そして89年の本作は、ビクツィ・ブームの中で大ヒットを呼び、

そのヒットは赤道ギネア、ガボン、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペへも

波及したとのこと。赤道ギネアの高官に主賓として招かれたほどだそうです。

さて、その本作ですけれど、89年作にしては貧弱な音質に腰がクダけるんですが、

ハチロクの三連のせわしないビートは、まるで痙攣を起こしているかのようで痛快至極。

これぞ、ビクツィですね。

最初はウチコミかと思ったドラムスも、

ドラムスの生演奏にドラムマシンのキックやハンド・クラッピングを補強しているとのこと。

そのドラムマシンを操っているのが、本作をディレクションしたミスティック・ジムです。

実は、このミスティック・ジムことクレマン・ジモニュが、

カメルーンのポピュラー音楽界の重要人物だったといいます。

ジモニュは、4トラック・レコーダー、シーケンサー、アンプを備えた

私設レコーディング・スタジオを自宅に作り、経験豊富なミュージシャンを集めて、

レコード会社のレベルの音楽制作に乗り出した人で、

ビクツィ・シーンを支える名ディレクターでした。

聴きどころは、木琴メンドザングのサウンドをギター2台が置き換えているところ。

木琴の左手と右手をギター2台が弾き分けていて、

まさに木琴が叩いているのと同じ反復フレーズを聞くことができます。

アフリカン・ギターのなかでも、ビクツィのギター・スタイルは

他では聞くことのできない、ユニークなサウンドを持っています。

Roger Bekono "ROGER BEKONO" Awesome Tapes From Africa ATFA047 (1989)

[追記] 2023.8.18

昔のミュージック・マガジンを読み返していたら、

90年9月号に海老原政彦さんがレ・テット・ブリューレの輸入盤紹介で、

「少し前に Roger Bekono というカメルーンの人のアルバムを手に入れて」

とあって、驚き。この当時すでに入手されていたとは、さすがです。

ただ、そのあとで海老原さんが Roger Bekono を、

「実はこのグループにも Roger Bekongo というギタリストがいるのだが、

同一人物だと思う」と書かれているのは誤りで、

レ・テット・ブリューレのリズム・ギタリストとは別人です。

2023-07-27 00:00

コメント(0)

コレクティヴ・コンポジションのスリル ルシア・カドッチ [西・中央ヨーロッパ]

タオノ?

「オ」が反転していて、外国産Tシャツで見かける珍妙な日本語みたいな。

と思ったら、アルファベットで AKI だそうです。えぇ~、すんごいデフォルメですね。

スイス人ジャズ・ヴォーカリスト、ルシア・カドッチの新作のタイトル『アキ』とは、

ルシアが新しく結成したバンド名で、バンド・メンバー全員が作曲に関わっています。

そのメンバーとは、ピアノとオルガンのキット・ダウンズ、ベースのフィル・ドンキン、

ドラムスのジェイムズ・マドレンという、21世紀UKジャズの注目株。

そこに、カート・ローゼンウィンケルが加わり、2曲でギターを弾いています。

おだやかなトーンで軽やかにホップするルシアのヴォーカルに、

ピアノ・トリオの神経症的なエネルギーが交錯するオープニングの ‘I Won't’ から、

一筋縄ではないムードが充満。

ヴォーカルとピアノ・トリオが対峙する構成が、尋常じゃない。

バンドとヴォーカルの一体感が強力で、ヴァーカル・アルバムというより、

バンド・アルバムとしてシグニチャーした方がふさわしく思えるところが、

21世紀のジャズ・ヴォーカル作品なんでしょうねえ。

続く ‘Bitter Long Lying Leisure’ は、

ダークでミステリアスなハーモニーに富んだ曲で、カートが参加するのにぴったりの楽想。

曲のテンポのギアを上げたり下げたりしながら、何度もテンポが入れ替わるなか、

カートはたっぷりと与えられたスペースで、

ウネウネしたシングル・トーンのソロをとります。

終始さりげないルシアの歌い口が、バンドに油を注ぎ、演奏を煮えたぎらせる不思議さ。

低体温のヴォーカルは耽美でいながら凛としていて、

グレッチェン・パーラト以降のジャズ・ヴォーカル表現そのものですね。

断片的でアブストラクトなラインがほどよく織り交ざったコンポジションは、

スタジオでメンバーが顔を突き合わせて即興で作曲したかのようで、

コレクティヴ・コンポジションのスリルを感じさせる作品です。

最後に、釈然としない件を。

スイス人なのだから、素直に「ルシア」と読んでいいはずなのに、

どうして日本では、「ルツィア」なんてスウェーデン語みたいなカナ書きしてるの?

Lucia Cadotsch "AKI" Heartcore HCR21 (2023)

2023-07-25 00:00

コメント(0)

度外れたハイブリッド・ポップ LioLan リオラン [日本]

正月早々、ドギモを抜かれた和久井沙良の『TIME WON’T STOP』。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-01-08

恐るべき才能を秘めた超ド級新人の登場に刮目したんですが、

はやくも次なるアルバムが届きましたよ。

今作は和久井のソロ作ではなく、

東京藝術大学で和久井の後輩だったというシンガーのキャサリンと組んだユニット。

和久井のソロ作が示したあまたある才能の引き出しの中から、

ポップスに焦点を当てて組んだユニットということになるのかな。

『TIME WON’T STOP』 はデビュー作でもあっただけに、

「私、こんなこともできます」的なさまざまなジャンルへの対応力を開陳していましたが、

今回は J-POP ど真ん中の直球で攻めた戦略でしょうか。

和久井とコンビを組んだキャサリンは、なんでも声優さんでもあるそうで、

藝大の声楽科で鍛えられた幅広い音域を持つ高い技量の持ち主。

鍛えられた発声と堂に入った歌いぶりに、

並みのポップ・シンガーとの格の違いをみせつけます。

クラシックの声楽を修めた人が、ラップまで楽々こなす時代なんだよなあ。

オペラからヒップ・ホップまで、無敵ですな。

和久井が今作で発揮する才能の一番は、作曲。

デビュー作で舌を巻いたキャッチーな曲づくりがここでも如何なく発揮されています。

ジャズ・ミュージシャンらしいトリッキーなパートを作る上手さもバツグンですね。

そして今回のオドロキは、和久井も歌を披露しているところ。

ゆいいつ和久井が作詞もした「natsu no hito」では、てらいのない歌を聞かせていて、

え~、ヴォーカルもできるのかよーと、思わず天を仰いじゃいました。

キャサリンという稀有なヴォーカリストとコンビを組んでも、う~ん、野心を隠さないねえ。

6曲入りのEPで、ウチコミと生演奏が半々。

ベースにはクラックラックスの越智俊介が参加しています。

エレクトロ・ポップあり、ネオ・ソウルあり、ヒップ・ホップR&Bありと、

楽曲のカラーはすべて異なりながら、アルバムの統一感を保つあたりもスゴ腕。

コンポーズのみならずプロデュース能力も、新人離れしてるよなあ。

J-POP と呼ぶにしては、ハイブリッドの度が過ぎます。

LioLan 「UNBOX」 アポロサウンズ APLS2304 (2023)

2023-07-23 00:00

コメント(0)

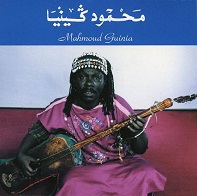

グナーワは序破急 マフムード・ギネア [中東・マグレブ]

ディスク・レヴューの原稿依頼で、

ひさしぶりにマフムード・ギネアのティッカフォン盤を聴き直しました。

マフムード・ギネアを1枚ピック・アップするのに、

このCDをセレクトする慧眼の持ち主は、そうそうはいないはず。

原稿依頼のリストにあるのを見つけた時は、思わず頬が緩みました。

このCDについては、マフムード・ギネアのお悔やみ記事で触れたことがあります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-08-06

ところでこのティッカフォン盤は、フランスのソノディスクがCD化したものでしたけれど、

モロッコ現地のティッカフォン盤も2枚持っています。

今回原稿を書きながらマフムード・ギネアのCDをいろいろ聴き直してみて、

あらためてマフムード・ギネアの凄みに感じ入っちゃいました。

グナーワの名人の称号であるマアレムを冠するとおり、

やはり圧倒的なのは、ヴォーカルの表現力ですね。

声の強度、歌唱のパワー、ダイナミクスの大きさ、どれをとっても圧巻の一語に尽きます。

やはりそれは、グナーワがリラという宗教儀式で

精霊と交信するために演奏される音楽だからであって、

世俗の歌うたいとはワケの違う、精霊を媒介するヒーラーという

役割を担っているからこそ生み出すことのできる迫力でしょう。

リラの参加者が、精霊に憑依されて痙攣を起こし倒れ込むのも、

マアレムのディープなヴォーカルがあってこそですね。

イントロでゲンブリが無拍子で弾き始め、

やがてカルカベなどのパーカッションが加わって一定のリズムを刻み、

歌とコーラスのコール・アンド・レスポンスが繰り返され、

終盤でスピードを一気に上げていく構造は、どの曲も同じ。

そのトランシーな魅力は、日本人にとって

けっして遠い世界の話でもないことに気付かされたのは、

いつだったかは忘れましたが、三上敏視のお神楽ナイトに出演した久保田麻琴が、

神楽のヴィデオを観ながら思わず漏らした、「グナーワみたい」という一言でした。

そう、グナーワの曲構造って、まさしく「序破急」そのものじゃないですか。

「神楽=グナーワ」の気づきは大きな発見でした。

Mahmoud Guinia "MAHMOUD GUINIA" Tichkaphone TCKCD12 (1992)

Mahmmoud Guinia "SASTE DIMANIO" Tichkaphone CD886

Mahmmoud Guinia "MIMOUNA" Tichkaphone CD1011

Maâlem Gania Mahmoud "MAÂLEM GANIA MAHMOUD" Sonya Disque CD037/99

Mahmoud Guinia "VOL.4" Mogador Music CDMM2005

El Maalem Mahmoud Ghania "GNAOUI SIDI MIMOUN" La Voix El Maarif LVEM8

El Maalem Mahmoud Ghania "BABA ARBI" La Voix El Maarif LVEM43

El Maalem Mahmoud Ghania "CHAOUIA LAILA YA JARTI" La Voix El Maarif LVEM44

2023-07-21 00:00

コメント(0)

舞台女優のうた クレメンティナ・ウメル [西・中央ヨーロッパ]

こういうオールド・ファッションなヴォーカルを聴くのは、ひさしぶり。

クレメンティナ・ウメル。79年ワルシャワ生まれの舞台女優で、

歌手としてはこの18年作が初アルバムだそう。

といっても、歌は余芸ではなく、音楽高校を卒業して、

ワルシャワ国立音楽学校大学に進んだ人なので、歌唱力は確かです。

ヴォリューム感のある温かな声質で、チャーミングな表情もみせます。

ラジオやテレビのナレーターでもあることから、シアトリカルな表情も巧みで、

イヤミなく歌に織り込む技量は、初アルバムらしからぬ熟練を感じさせますね。

舞台俳優らしい快活な表現力で、ストレートにメロディを歌っていて、

崩すような歌い方やジャズ的な表現は聞かれません。

バックはジャズ・ミュージシャンたちが演奏していますけれど、

ポピュラー・ヴォーカル・アルバムといっていいでしょうね。

本作は、作曲家、ピアニスト、俳優、監督として活躍したポーランドの巨匠、

イェジ・ヴァソフスキ(1913-1984)の作品集で、

有名曲を避け、あまり知られていない曲を集めたとのこと。

レパートリーはヴァラエティ豊かで、アコーディオン伴奏あり、

チャールストン、ミュゼット、ワルツといったオールディーズ・ムードの曲もありで、

肩ひじの張らないヴォーカル・ミュージックとして楽しめます。

アルバム・ラストの59年の曲 ‘Czemu Zgubiłaś Korale?’ では、

イェジ・ヴァソフスキが生前にカセットに残したホーム・レコーディングから

歌声の断片をエディットして、クレメンティナとデュエットしています。

ステージ・シンガー的な大仰な歌い方はけっしてしない人ですけれど、

ジャズ・ギターとのデュオ曲でも、インティメイトといったムードにはならなくて、

ほどよいシアトリカルな歌いぶりに、味のある人ですね。

Klementyna Umer "TAJEMNICA" MTJ CDMTJ11863 (2018)

2023-07-19 00:00

コメント(0)

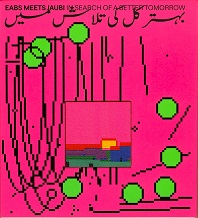

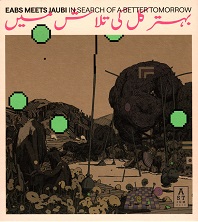

グローバル・ジャズの成果 EABS・ミーツ・ジャウビ [西・中央ヨーロッパ]

ポーランドの新世代ジャズ・グループとパキスタンのジャズ・ロック・バンドの共演作。

ポーランド西部の都市ヴロツワフを拠点とするEABS

(エレクトロ・アクースティック・ビート・セッションズ)は、

ヒップ・ホップのヴァイヴで即興演奏をする、

新感覚のポーリッシュ・ジャズ・クインテット。

20年にサン・ラへのトリビュート・アルバムを出したように、

サン・ラのSF的宇宙観と哲学に共鳴する音楽性を発揮するグループですね。

一方シャウビは、パキスタンのラホール出身のギタリスト、アリ・リヤズ・バカールが

同郷のタブラ、サーランギ、ドラムスのメンバーを集めて結成したバンド。

J・ディラをヒンドゥスターニ音楽で解釈してカヴァーするという

仰天アイディアで一躍注目を集めたように、

北インド古典音楽、モーダル・ジャズ、ヒップ・ホップを融合したバンドです。

その両者が共演した本作は、まさしくグローバル・ジャズの成果といえそう。

皮肉なことに、「グローバル」という概念が一気に消滅しつつある現在ではありますが。

EABS、シャウビ両者が、新世代ジャズではなく、

モーダル・ジャズをベースにしているのが面白いですね。

モーダル・ジャズとヒップ・ホップという同じ語法を使って、

伝統と革新を共存させようとする目的意識が一致しているので、

コラボレーションは実にしっくりいっています。

作曲は両者がバランスよく分け合い、

カラーリングの異なるコンポジションが用意されているんですが、

EABSとジャウビのそれぞれの持ち味が存分に発揮されています。

サックスの情熱的なソロに続いて、サーランギの神秘的なソロが手に汗握る

‘Judgement Day’。ポルタメントを多用したシンセ・ソロから、

サックス、トランペットが入り乱れて、サーランギにソロ・リレーする

‘Whispers’ はサン・ラが降臨したかのようで、聴きごたえがありますよ。

CDは、縦型のスリップケースに、縦開きのデジパックが収められていて、

どちらのジャケットが公式なのか不明なので、両方の画像を掲げておきます。

左がスリップケース表紙、右がデジパック表紙です。

EABS meets Jaubi "IN SEARCH OF A BETTER TOMORROW" Astigmatic AR024CD (2023)

2023-07-17 00:00

コメント(0)

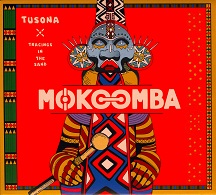

エレクトリック回帰で飛躍 モコンバ [南部アフリカ]

ジンバブウェの音楽がまったく聞こえなくなって、かれこれ10年以上。

ムガベが失脚して少しは安定するかと思いきや社会の混乱は収まらず、

オリヴァー・ムトゥクジは逝ってしまい、COVID-19の流行に加えて

インフレの再燃で、現地ミュージック・シーンは視界ゼロ。

ジンバブウェもので最後に聴いたのは、モコンバの17年作 “LUYANDO” か。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-03-24

モコンバはジンバブウェ国内を飛び出て、欧米各国で演奏するようになり、

この作品もドイツのアウトヒアから出たものだから、現地シーンとリンクはしておらず、

最後に聴いたジンバブウェ現地ものといえば、さらにさかのぼること5年になります。

それほど耳にしなくなってしまったジンバブウェ音楽ですが、

ひさしぶりに届いた新作は、またしてもモコンバ。

“LUYANDO” 以来6年ぶりとなるアルバムです。

彼らもCOVID-19禍で海外の活動がままならなくなり、

セルフ・プロデュースで制作せざるをえなくなったのでした。

アクースティックなスタイルで演奏した前作からがらり変わって、

今回は本来のエレクトリック・スタイルのギター・バンドに戻りましたね。

弾けるエネルギーが持ち味のフレッシュなバンド・サウンドは、

やっぱりエレクトリックの方が映えますよ。

しかも今作は、レーベル・メイトであるガーナのハイライフ・バンド、

サントロフィのホーン・セクションがゲスト参加して、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-05-15

バンド・サウンドにグンと厚みを加えています。

モコンバもツアーで鍛えられたんでしょう。バンドの一体感が増して、

個々のメンバーの演奏力も以前よりグンと向上しています。

トラストワース・サメンデが ‘Njawane’ で弾く流麗なギター・ソロなんて、

あれ、こんなにウマい人だったっけかと驚かされましたよ。

リード・ヴォーカルのマティアス・ムザザのいがらっぽい声は変わらずで、

味があるんだよなあ。デビュー作のときのような

若さにまかせてといった歌いっぷりから、貫禄がついて余裕が出た感じ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-12-29

そしてモコンバの魅力は、マティアスが書く曲の良さにもあります。

フックの利いたメロディを書けるばかりでなく、曲調の幅が広がりましたね。

前作収録の3曲を再録音したヴァージョンも聴きものです。

リミックスとクレジットされているけれど、これはリメイクの間違いでしょう。

ホーン・セクション入り、エレクトリックのヴァージョンに衣替えして、

よりダンサブルな仕上がりとなりました。こっちの方が断然モコンバらしいよね。

今作で目立つのは、トンガ語ばかりでなく、ルヴァレ語、ニャンジャ語、ショナ語、

さらにコンゴ人シンガーのデソロBと組んだ ‘Makolo’ ではリンガラ語も歌っていること。

ルヴァレ語で歌ったタイトル曲 ‘Tusonal’ は、

ルヴァレの成人式ムカンダで踊られる仮面舞踏のマキシをテーマにしています。

祖先の霊と交信して祖先から教えを学ぶマキシは、若者の関心が薄れ、

いまや消滅寸前になっていて、その危機感からこの曲が生まれたとのこと。

ジンバブエの若手アーティスト、ロメディ・ムハコが手がけたジャケットのヴィジュアルも、

マキシにインスパイアされたもののようです。

モコンバは世界中を旅したことで、みずからのトンガの文化ばかりでなく、

ルヴァレやニャンジャなど周囲の伝統文化に敬意を払うことの意義を見出し、

南部アフリカの伝統とコンテンポラリーの融合のギアを、一段上げたようです。

Mokoomba "TUSONA: TRACINGS IN THE SOUND" Outhere OH037 (2023)

2023-07-15 00:00

コメント(0)

ドロドロの愛憎劇を抜けて サマー・ウォーカー [北アメリカ]

サマー・ウォーカーの “STILL OVER IT” が全米1位を獲得したのには、驚いたなあ。

全米1位とかグラミーとかの賞を獲るようなアルバムと、

無縁な音楽生活を送っている当方としては、これはレアな出来事であります。

ア・カペラのボーナス・トラックが入ったターゲット盤で聴いていたんですけれど、

痛みの強い歌に気圧されて、繰り返し聴くのはちょっとツラかったかなあ。

じっさいこのアルバムは、別れをテーマにした私小説アルバムらしく、

男女のイザコザを描いた、かなりドロドロした詞を歌っているとのこと。

ソング・リストの各曲に日付が書かれてあって、

2019年8月から2021年9月の日記になっているみたいです。

歌詞なんてぜんぜん聴き取れないけれど、波乱万丈が綴られているのでしょう。

サウンドの方はアトランタ・ベースあり、トラップ・ソウルあり、

ジャジーなスロウ・ジャムあり、90年代から脈々と続くR&B史をなぞっていて、

プロダクションは王道感があります。

新作は、感情の泥沼のようだった“STILL OVER IT” とまるで趣が異なります。

新作といっても既発のEP2作を合体した変則アルバムで、

生演奏を含むプロダクションにのせて、柔らかな表情の穏やかな歌を聞かせます。

ウォーカーは、闘争やストレスから解放され、セルフ・ケアに重きを置いたのだとか。

まさにそうしたネライどおりの作品に仕上がっていますね。

ゆったりとしたグルーヴは、シルクの柔らかさに身を包む心地良さ。

ジャジーなネオ・ソウル・サウンドは極上です。

繊細な歌いぶりや息遣いのヒリヒリしたニュアンスから、

胸の鼓動が伝わってくるかのようで、ドキドキしてきます。

スポークン・ワードでのインティメイトな語りなど、

すぐ隣にウォーカーがいて、おしゃべりしているかのよう。う~ん、身悶えるなあ。

お休み前の一枚として重宝しそうな予感。

Summer Walker "STILL OVER IT" Target Exclusive version LVRN/Interscope B0034704-02 (2021)

Summer Walker "CLEAR: THE SERIES" LVRN/Interscope B0037928-02 (2023)

2023-07-13 00:00

コメント(0)

アダルトR&Bシンガーの歌ぢから レヴェル [北アメリカ]

う~ん、やっぱ、歌ぢからが違うなぁ。

レヴェルは、昨年デビュー作を出したカンザス・シティ出身のアダルトR&Bシンガー。

いまどき貴重ともいえる、オーソドックスなタイプの実力派です。

美メロ揃いのデビュー作をヘヴィロテしたんだけど、はや2作目が出ましたよ。

これがまたデビュー作を上回る仕上がりで、すっかり破顔しちゃいました。

こりゃあ、書いておかなきゃねえ。

暑苦しいくらい、ねっとりと甘いラヴ・ソングを歌う人なんですけれど、

このねちっこい歌いぶりから、熱いソウルが滴るようじゃないですか。

やるせない感情を振り絞るように歌って、胸をぎゅっとつかまれます。

王道ソウルそのものの歌手なんだけど、派手さのないところが、またぼく好みの人。

デビュー作ではアンソニー・ハミルトンをゲストに迎えていましたけれど、

2作目ではアンソニー・ハミルトンに加え、ラヒーム・デヴォーン、アフター7、

ザカルディ・コルテスとさらに豪華なメンツが参加しています。

関心してしまうのが、こういう個性豊かなゲストの力を利用して、

みずからの魅力を巧みにアピールしているところ。

ゲスト・シンガーの個性にぜんぜん負けない、キャラの立ったレヴェルの歌声は、

ゲストとくっきりと対比させることに成功しています。

プロデューサーがレヴェルの魅力をよくわかっているんだね。

デビュー作・セカンド作とも、クロード・ヴィラニという人のプロデュースで、

調べてみたら、ソノ・レコーディング・グループというレーベルを設立した人なのね。

ソノ・レコーディング・グループから出たアフター7の21年作でも、

3人のプロデューサーの一人に名を連ねていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-10-11

そういえばメン・アット・ラージもこのレーベルの作品だったんだな。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-26

どうやらぼく好みのレーベルのようなので、今後チェックしなくちゃ。

LeVelle "MY JOURNEY CONTINUES" SoNo Recording Group no number (2022)

LeVelle "PROMISE TO LOVE" SoNo Recording Group no number (2023)

2023-07-11 00:00

コメント(0)

フルベの笛と無国籍音楽 ポピマン [西アフリカ]

ポピマンって、ずいぶん風変わりなステージ・ネームだけど、どういう由来なんでしょう。

ブルキナ・ファソ生まれのグリオ出身のマルチ奏者で、本名はドラマン・デンベレ。

デンベレという苗字から、おそらくフルベ(プール)人かと思います。

メインの楽器はフルベの笛で、カマレ・ンゴニや親指ピアノ、タマも演奏します。

フランスに渡ってドラマン・デンベレの名で

いくつかの共同名義作をリリースしていたようですが、

ポピマンと名乗り、モジュラー・シンセサイザー兼チェロ奏者のヨアン・ル・ドンテック

とともに活動を始め、20年に5曲入りのミニ・アルバムをリリースしています。

そのミニ・アルバムは、アフリカを舞台にした映画のサウンドトラックみたいな

インスト音楽だなあ、という印象。

ポピマンが生み出すフルベの伝統的なメロディーやリズムに、

ヨサン・ル・ドンテックが色付けを施すようにサウンド・メイキングをしています。

音楽はいたってシンプルで、息もれ音のノイズを強調したフルベの笛をメインに、

カマレ・ンゴニや親指ピアノが反復フレーズを繰り返して、グルーヴを作っています。

20年のミニ・アルバムは特に強い印象を残しませんでしたが、

前作の路線にドラムスを加えてリズムを強化した、

フル・アルバムが出たので聴いてみました。

フランスのローランド・カークとも称されるコート・ジヴォワール、アビジャン出身の

マジック・マリックがフルートとヴォーカルでゲスト参加した曲では、

ペンタトニックのメロディーがどこか日本めいていて、

アフリカでもヨーロッパでもない異世界の音楽に聞こえます。

ポピマンは、ギネアのアフリカ・バレエ団に所属した笛奏者ママディ・マンサレや

スコットランドのフルート奏者イアン・アンダーソンに影響を受けたと語っていて、

アフリカの伝統音楽と非アフリカ音楽をバランスよくブレンドする

センスの持ち主なのでしょう。

カナレ・ンゴニの響きが、コラのようなきれいな音色なのは、

ヨーロッパ人好みに寄りすぎているように感じますけれども、

フルベの笛好きには、ちょっと無視できない作品です。

Popimane "AFRICA FAIR" Asymetric Sounds ASY003 (2020)

Popimane "ÉTAT D'ESPRIT" Asymetric Sounds ASY004 (2022)

2023-07-09 00:00

コメント(0)

マンデ・ジャズ・グルーヴ トゥーン・クレーマス [西・中央ヨーロッパ]

グナーワのゲンブリをエレクトリック・ベースに置き換えた演奏を聞かせる1曲目に、

よくあるグナーワ・ジャズかと思いきや、カマレ・ンゴニが絡んでくるのが変わっているなあ

と思っていたら、2曲目からはマンデ系とすぐわかる、

ンゴニ、コラ、バラフォン、女性コーラスに主役のベースが絡み、

サックス、バス・クラリネットなどのヨーロッパ勢が加わった演奏に移ります。

グナーワ・ジャズなら珍しくないけど、

マンデ・ジャズというのはありそうでなかった試み。こりゃあ、面白い。

トゥーン・クレーマスは、オランダのジャズ・シーンで活躍するベーシストで

スタンリー・クラークやジョー・ザヴィヌルから影響を受けたというミュージシャン。

オランダでベーシック・トラックを録音したあと、

マリのミュージシャンたちが歌詞を付けてバマコで歌と演奏を録音し、

その後もパリとボストンでアディショナル・レコーディングを行って、

ナッシュヴィルでマスタリングをして完成させています。

これがデビュー作だというんだから、ユニークな才能ですねぇ。

バマコでレコーディングしたメンツを見ると、

名門グリオの出身者をはじめとするトップ・プレイヤーがずらり。

リード・ヴォーカリストのカンク・クヤテは、老獅子の異名をとる

マリ国歌を作曲したレジェンド、バズマナ・シソコの曾孫ですよ。

叔父のバセク・クヤテのグループ、ンゴニ・バの “MIIRI” でも、

素晴らしいノドを聞かせていたほか、デーモン・アルバーンのプロジェクト、

アフリカ・エクスプレスにも起用されて、

14年の “MAISON DES JEUNES” に参加していました。

バラフォン奏者のバラ・クヤテは、スンジャタ王に庇護された

バラフォンの名門クヤテ家系の出身者。アメリカへ渡って、

ヨー・ヨー・マと共演するなど世界的な活動をしていて、

ニュー・イングランド音楽院の教授を務めるなど、ボストンを拠点に活動しています。

カマレ・ンゴニ奏者のハルナ・サマケは、サリフ・ケイタのバンドで長く活動し、

名作 “MOFFOU” “M'BEMBA” に参加していたほか、

バセク・クヤテ&ンゴニ・バの “JAMA KO” でも演奏していました。

マリ以外では、ギネアのグループ、バ・シソコのコラ奏者のセク・クヤテや、

ブルキナ・ファソ出身でヨーロッパで活躍するバラフォン奏者ママドゥ・ジャバテもいます。

マンデ音楽の伝統を背負った確かな実力者というだけでなく、

欧米人とのコラボレーションにも長けた人たちが揃っているので、

主役のトゥーン・クレーマスの意図をよく汲んだコラボレーションが実現できたんですね。

ヨーロッパ勢では、デンマークの俊英ギタリスト、ティース・シミーが参加のほか、

アルト・サックス、テナー・サックス、バス・クラリネットの3管にドラマーは、

いずれもオランダのトップ・プレイヤーたち。

3人のパーカッションが参加していて、

うち一人はマンディンカ・パーカッションとクレジットされているので、

カリニャンやジェンベを演奏しているのは、どうやらオランダ人のようです。

トゥーン・クレーマスはマリンケ・ジャズ・グルーヴと称していますけれど、

バンバラ語で歌っている曲もあるから、マリンケに限らず広くマンデと呼んだ方がいいかも。

みずから1曲ンゴニも弾いているトゥーンですけれど、

マンデのメロディを敷衍した作曲能力はスゴイですね。

なによりこのアルバムに感心したのは、ジャズといっても歌中心に仕上げていること。

いかにトゥーンがマンデ音楽を理解しているかを示していますよ。

ゆいいつのインスト演奏であるラスト・トラックに、

ベーシストとしてのトゥーン独自の個性が聞き取れます。

ドラムスが控えめにサポートする、コラとベースのデュオ演奏。

ギターのような音域を聞かせながら、アーティキュレーションはベースならではで、

こういうベース表現もあるんだなあ。初めての体験ですねえ。

ジャズ・シーンでどう評価される(受け入れられる)のか不安ですが、

トゥーン・クレーマス、スゴイ才能だと思いますよ。

Teun Creemers "NAAMU" ZenneZ no number (2023)

2023-07-07 00:00

コメント(0)

限界点を超えて バントゥー [西アフリカ]

アデ・バントゥ率いる13人編成アフロビート・バンド、バントゥーの新作が到着。

17年の “AGBEROS INTERNATIONAL” に始まる3部作の完結編で、

20年の “EVERYBODY GET AGENDA” 以来3年ぶりのアルバムです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-10-14

前作のアフロビートたらしめるレベル・ミュージックとしての強度に

感じ入ったんですけれど、今作でもそのエネルギー量は変わっていませんね。

ナイジェリア社会の不正義に立ち向かう姿勢を鮮明にした曲がずらり並び、

アフロビーツのかりそめの華やかさに隠匿された、

ナイジェリア社会の矛盾を鋭く歌っています。

バントゥーの演奏力の確かさは定評のあるところで、

かつては洗練されすぎたアレンジが、かえってアフロビートのエネルギーを

減じていたキライがありましたけれど、今作では洗練されたハーモニー・センスを、

ホーン・セクションを含むバンドの熱量とうまくバランスさせているのを感じます。

‘Africa For Sale’ でのアクースティック・ピアノの使い方など、その典型。

アフロビートでピアノをこんなに華やかに鳴らすのは、

不釣り合いとなりそうなのにそうさせないのは、

楽曲の巧みな作りがリッチなハーモニーの展開を促しているからでしょう。

エネルギーの放出一辺倒でない曲作りの上手さも、今作の聴きどころです。

アフロビート定型から離れたコンポーズの ‘Your Silence’ も新鮮ですよ。

作曲のクレジットにバンド・メンバー全員の名が並ぶのは、

スタジオで顔を突き合わせながら曲をまとめあげているからなんでしょうね。

サウンドのキー・パーソンは、

トランペット奏者オペイェミ・オイェワンデのホーン・アレンジと

鍵盤奏者ババジデ・オケベンロの二人かな。

‘Na Me Own My Body’ では、コネチカット出身のフィメール・ラッパー、

アクア・ナルをフィーチャー。

なんでもアクア・ナルは、最近ケルンに移住したんだそうです。

レゴスでレコーディング、ケルンでミックス、アトランタでマスタリングした力作です。

Bantu "WHAT IS YOUR BREAKING POINT?" Soledad Productions 04517 (2023)

2023-07-05 00:00

コメント(0)

7年ぶりのフラニ・ロック バーバ・マール [西アフリカ]

バーバ・マール、7年ぶりの新作。

硬質な声としなやかさに欠ける歌いぶりが、

どちらかというと苦手なタイプなんですが、

ロック寄りのプロダクションに乗ると、その個性ががぜん光る人なんですよね。

で、新作はそのバーバの持ち味が生かされた作品に仕上がっています。

前作 “THE TRAVELLER” 同様、ヨハン・ヒューゴのプロデュース。

今回も曲はすべてバーバとヨハンとの共作です。

スウェーデン人DJのヨハン・ヒューゴは、フランス人DJエティエンヌ・トロンと

ロンドンでレディオクリットというDJデュオで活動するほか、

マラウィ人シンガーのエサウ・ムワンワヤを加えた

アフロ・エレクトロ・ユニットのザ・ヴェリー・ベストでの活動で知られる人。

バーバとはリミックス・ワークをきっかけに出会い、

意気投合してコラボするようになったとのこと。

前作は、詩人レム・シサイのポエトリーをフィーチャーした終盤の2曲が

違和感ありすぎで好きになれなかったけれど、今回はOK。

ホドゥ(*)やギターなどの弦楽器やパーカッションなどの生音と

プログラムされたエレクトロな音とのバランスもよく、

割り切りのいいタテノリのトラップ・ビートにも、

しっかりとアフリカらしいグルーヴが息づいています。

直情的なバーバのヴォーカルの声の強さも、

69歳という年を考えると、驚異的ですね。

*ホドゥとはンゴニと同じ弦楽器で、フラニ語の名称。

ウォロフ語ではハラムと呼ぶ。バーバ・マールはフラニ系のトゥクロール人。

フィーチャリングされるゲストは、ザ・ヴェリー・ベストのエサウ・ムワンワヤに、

モーリタニアのプール人ラッパーのパコ・レノール、そしてバーバの姪っ子というルジ。

このルジの歌声が素晴らしいんです。プロの歌手じゃないそうですが。

ラストの9分近い ‘Cassamance Nights’ は、

瞑想的でメランコリックな美しさに溢れた曲で、

なんとも良い余韻を残します。

これは、バーバ・マールひさびさの快作じゃないでしょうか。

Baaba Maal "BEING" Marathon Artists MA0381CD (2023)

2023-07-03 00:00

コメント(0)

ゾロゴ・フロム・アッパー・イースト・オヴ・ガーナ [西アフリカ]

ガーナ北部のフラフラ人の音楽コロゴを世界に広めた

オランダ、アムステルダムのレーベル、マカムが、新たなるコンピレーションをリリース。

ガーナ、アッパー・イースト州のボルガタンガやボンゴなどの都市で、

新しいダンスとして絶賛流行中というゾロゴなる音楽だそうです。

ゾロゴとは、フラフラ語(CD解説のファラ・ファラ語は同義語)で「クレイジー」の意。

本コンピレには、10人のアーティストによる10曲が収録されています。

プログラミングを手がけるのは、ジャケットに写る眼鏡の若者で、

本作のプロデューサーでもあるフランシス・アヤムガ。

まだ20代前半ぐらいにしかみえませんが、

キング・アイソバとの仕事で注目を集め、19年にマカムが出したコンピレ

“THIS IS FRAFRA POWER” のキュレーションも手がけました。

本作は、アヤムガがボンガの丘に建てた

トップ・リンク・スタジオで録音、ミックスしていて、

CDトレイの裏に写っている、トタン屋根にレンガ作りの小屋がそのスタジオなのでしょう。

トーキング・ドラムなどの生の打楽器に、

プログラミングのエレクトロ・ビートを絡ませたサウンドはコロゴとよく似た趣向で、

弦楽器のコロゴを使用していないことをのぞけば、

部外者にはコロゴとの違いはよくわかりません。

じっさいこの10人の中には、コロゴのミュージシャンも交じっていて、

プリンス・ブジュはコロゴを弾いているし、

ドンダダはシニャカ(シェイカー)を振っています。

「クレイジー」と呼ばれるほどには、

トランシーな激しさのようなビートではなく、のんびりとしたものです。

ドープなのが苦手な向きには、

ちょうどよい塩梅のローカル・ダンス・ミュージックでしょうか。

マリのバラニ・ショウにも通じる、いい湯加減であります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

10人の歌い手のなかでは、ンマサーナという女性の吹っ切れた歌いっぷりが聴きもの。

コロゴのファンには聴き逃せないアルバムです。

Sammy, Fadester, Nmasaana, Prince Buju, Awudu, Ramond, Designer, Joseph, FCL. Dondada

"THIS IS ZƆLOGƆ BEAT" Makkum/Redwig MR35/RW60 (2023)

2023-07-01 00:00

コメント(0)