更新された王道のアフロ・ソウル フレディ・マサンバ [中部アフリカ]

いやぁ、すごくこなれたコンテンポラリー・ポップだなあ。

プロダクションがしっかりと制作されていて、

プロのポップ職人の仕事を見る思いがしますね。

インターナショナル・マーケットをターゲットにしたアフリカものでは、

これ、出色の出来じゃないですか。

コンゴ共和国ポワント=ノワール出身のフレディ・マサンバの4作目。

このアルバムで初めて知りましたけれど、71年生まれというから、もう50過ぎ。

91年にレ・タンブール・ド・ブラザに参加して世界をツアーし、

93年に勃発したコンゴ共和国内戦でフランスへ逃れ、

ザップ・ママやセネガルのラッパー、アワディとツアーをしてキャリアを積み、

10年にソロ・デビューした人だそうです。

オープニングでいきなり飛び出す、アカ・ピグミーのポリフォニーのサンプリングに驚愕。

続く2曲目のイントロでも、ンゴマを伴奏に手拍子で

コール・アンド・レスポンスをするコーラスがサンプリングされています。

オーセンティックな伝統サウンドから、ジャジーなエレピやギターにラップへと

シームレスにつなげても、なんら違和感なく接続するところが手腕だよなあ。

この人の場合、レ・タンブール・ド・ブラザにいたことが、コヤシとなったんでしょうね。

レ・タンブール・ド・ブラザは、身もフタもない言い方をすると、

外国人相手にアフリカ音楽をショーケース的に演奏するバンド。

少なくとも、ブラザヴィルの同邦に向けた音楽ではありません。

レ・タンブール・ド・ブラザで振付もしていたフレディは、

ここでグローバルなポップスのなかでアフリカ性を表現するスキルを体得したのでしょう。

クレジットを眺めるに、サウンドのキー・パーソンは、キンシャサ出身のギタリスト、

ロドリゲス・ヴァンガマと、プログラミングとアレンジを担当する

マルチ奏者ディディエータッチの二人のよう。

ブルンディ生まれのベルギー人ラッパー、スカ・ンティマがゲストに参加しているのも、

ディディエータッチがプロデュースしているよしみでしょう。

このほかゲストでは、ロクア・カンザといった大物から、

フレディ・マサンバと同郷のポワント=ノワール出身の若手ラッパー、

ストゥ・ワンダーや、マリ西部カイのグリオの家系に生まれ、

現在はカナダで活躍するシンガー、ジェリ・タパがフィーチャーされています。

全曲フレディのオリジナルで、ソングライティングも秀逸。

曲によりホーン・セクションもたっぷり使って、申し分のないプロダクションです。

21世紀に更新されたアフロ・ソウルはジャジーな味わい。

直球ストレートの王道ぶりに胸がすきます。

Fredy Massamba "TRANCESTRAL" Hangaa Music no number (2023)

2023-11-30 00:00

コメント(0)

ヴィンテージな味わいのアフロ・ファンク トーゴ・オール・スターズ [西アフリカ]

好調続く、トーゴ・オール・スターズの3作目。

2作目と同じ陣容で、地元のロメでレコーディング、

アムステルダムでミックスとマスタリングが行われています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-09-26

3管を擁したメンバーも2作目とほぼ変わりなく、

目立つ変化といえば、女性歌手が一人加わったことかな。

ドッジ・アリス・バックナーとクレジットされたこの人の歌いっぷりが

また野趣に富んでいて、う~ん、いいんだわ~。

こういう土臭い味わいを持ってる歌い手って、

全世界からどんどんいなくなっているだけに、嬉しくなりますねえ。

『スピリッツ』というタイトルや、ジャケットに描かれたデザインが示すとおり、

本作もトーゴのヴードゥーに由来したトラックが多数のようです。

4曲目 ‘Afidemanyo’ のイントロの太鼓とシェイカーのリズムは、

明らかにヴードゥーで使われるリズムと思われるし、

ほかの曲でも金属製打楽器や太鼓が刻む特徴的なリズムに、

ヴードゥー由来を感じさせる場面が多数出てきますよ。

デビュー作には、曲ごとにアクペセ、アグバジャといったリズム名が

クレジットされていたんですが、2作目と本作には記載がなく、ちょっと残念。

トーゴのリズムの聞き分けがまだできないので、勉強したいんだけどな。

そうしたトーゴの伝統リズムをアフロ・ファンクにしたトーゴリーズ・ファンクのほか、

アフロビートも2・11曲目でやっています。

デジタル皆無のアナログな生演奏で、

ここまでアーシーな魅力を放つバンドは、今日び本当に貴重。

居並ぶヴォーカリストたちも全員がいなたい歌い口で、

もう涙が止まりません。

Togo All Stars "SPIRITS" Excelsior EXCEL96755 (2023)

2023-11-28 00:00

コメント(0)

マルチニークの名花 ローラ・マルタン [カリブ海]

ローラ・マルタン(本名ステラ・モンデジール)といえば、

フレンチ・カリブ・ファンには忘れられない人。

マルチニークのマイナー・レーベル、ジョジョから出た69年のレコードが、

93年にCD化されて初めて聴いた時は、

そのチャーミングな歌声にメロメロとなったもんです。

のちにレコードも手に入れたら、CDとは曲順が違っていて、あれっと思ったけど。

曲順を入れ替えたCDでは、

1曲目にレオーナ・ガブリエルが30年に作曲した ‘A Si Parer’ が置かれていて、

エミリアン・アンティルのアルト・サックスとクラリネットに、

アラン・ジャン=マリーのピアノを伴奏にビギン名曲がたっぷりと堪能できる、

ビギン名盤中の名盤でした。

ローラ・マルタンが残したレコードは少なくて、

このレコード以前には、グアドループのテナー・サックス奏者エドゥアール・ブノワ、

サックス奏者ジェルマン・セセ、ピアニストのフレッド・ファンファンとともに、

60年にグアドループのレーベル、エメロードに録音した1枚があるだけです。

69年のジョジョ盤がCD化されたのと同じ頃に、このレコードもCD化されましたが、

オリジナルのレコードはいまだにお目にかかったことがないんだよなあ。

このレコードでは、60年のマルチニークのカーニヴァルで入賞したヴァルスの

‘La Rade Fort-de-Frances’ や、同60年のビクーヌ・コンクールの入賞曲

‘Couve Dife’ に、ルル・ボワラヴィル作のマンボ、

そして69年盤で再演された ‘Adieu Foulard’ を歌っています。

この曲は、アンリ・サルヴァドールのヴァージョンで広く知られるようになった古謡で、

1777年から1783年まで仏領アンティルの総督を務めた

フランソワ・クロード・アムル・デュ・ブイエ将軍の作とされていますが、

歌の起源に明確な典拠はないようですね。

神戸大学(当時)の尾立要子さんがこの曲にまつわる優れた研究を、

2013年に発表しています。

69年盤のCDに載せられたアンリ・デブスのコメントによると、

「もう20年以上も音楽業界から遠ざかっている。

カリフォルニアのどこかで愛する男性と暮らしている」とあり、

当時ローラは引退していたようなんですが、

このCDの5年後に現役復帰して、アルバムを出しました。

ローラらしいエレガントさに溢れたビギンをたっぷり味わえる快作だったんですけけど、

日本ではガン無視だったよなあ。どういうことだったのかなあ。

このCDをレヴューしたテキストなんて、読んだことないもんね。

バンゴのタンブーをイントロに始まるこのアルバム、マルチニーク色全開で、

アラン・ジャン=マリー、ティエリー・ヴァトンのピアノに、

ラルフ・タマールもコーラスにかけつけています。

サックス、トランペット、クラリネット、トロンボーンの管楽器が活躍する

ジャズ・ビギンの演奏も申し分なければ、チ・エミールのベレ ‘Ti-Cannot’ を取り上げ、

バゴのパーカッションのみで歌っているんですが、

この曲、ローラ自身がアレンジしているんですよね。

ビギンばかりでなく、アフロ系音楽を射程に収めるところにも、

レオーナ・ガブリエル譲りのマルチニーク文化への深い傾倒がうかがわれます。

インナーにはローラの若き日の白黒写真も載せられていて、

その写真を眺めていると、マルチニークの名花という言葉しか浮かびません。

Lola Martin "LOLA MARTIN" Henri Debs Production AAD3001-2

[LP] Lola Martin "CHANTE LA MARTINIQUE" Jojo 403 (1969)

Edouard Benoit, Lola Martin, Germain Cece, Fred Fanfant Et Les Emeraude Boys

"EDOUARD BENOIT, LOLA MARTIN, GERMAN CECE, FRED FANFANT ET LES EMERAUDE BOYS"

Hibiscus EMS M3-2 (1960)

Lola Martin "KENBÉ DOUBOUT’ AW" Déclic Communication 506842 (1998)

2023-11-26 00:00

コメント(0)

現役復帰直後の輝き ハイル・メルギア [東アフリカ]

ハイル・メルギアの新作は、ハイルが演奏活動を再開してまもなくのライヴ盤。

ブルックリンの由緒ある非営利文化センター、

パイオニア・ワークスで16年7月1日に行われたライヴ・パフォーマンスです。

ワシントンDCでタクシー・ドライヴァーとして働いていたハイルの昔のカセットが、

13年にオウサム・テープス・フロム・アフリカによってリイシューされ、

カルト的人気を呼ぶことになるとは、当時本人は想像さえしなかったでしょうね。

まさに青天の霹靂だったはずで、在米エチオピア人に向けて演奏するのではなく、

アメリカ人相手に演奏して喝采を呼ぶことになるとは、

本人にとってオドロキ以外の何物でもなかったでしょう。

ましてや復帰ライヴの記事がニュー・ヨーク・タイムズの一面を飾り、

世界各地のフェスティヴァルに招かれることになるのだから、

人の運命とは分からないものです。

ベースとドラムスによるトリオで、ピアノ、オルガン、アコーディオン、メロディカと

鍵盤類を駆使して、たっぷりと即興演奏を繰り広げるハイルは、

長年のうっぷんを晴らすかのように、イキイキと演奏しています。

ハイルのMCからは、再び演奏を始められた喜びとともに、

新しい観客を得た誇らしさのようなものも感じ取れますよ。

15年にドイツのフィロフォンから出したシングル曲 ‘Yegle Nesh’ を筆頭に、

85年作の “SHEMONMUANAY” から

‘Hari Meru Meru’ ‘Belew Beduby’ の2曲

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-07-25

18年作の “LALA BELU” から ‘Tizita’ ‘Anchi Hoye Lene’ の2曲を

演奏しています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-03-03

ベースとドラムスがすっごくタイトで、ビシッと引き締まった演奏は、

ブルックリンの通のリスナーも大喜びで、めちゃくちゃウケてますね。

現役復帰の輝きがまばゆいライヴ盤です。

Hailu Mergia "PIONEER WORKS SWING (LIVE)" Awesome Tapes From Africa (US) ATFA049 rec. 2016 (2023)

2023-11-24 00:00

コメント(0)

その音楽、凶暴につき クリス・デイヴィス [北アメリカ]

クリス・デイヴィスの新グループの新作ライヴがスゴイ。

19年のアルバム・タイトルをグループ名にしたダイアトン・リボンズは、

ドラムスのテリ・リン・キャリントン、ターテーブル兼エレクトロニクスの

ヴァル・ジェンティとクリスの女性3人に

ベースのトレヴァー・ダンを主要とするグループで、

今作にはギターのジュリアン・ラージという強力な助っ人加わっています。

クリス・デイヴィスといえば、18年に来日した時のライヴが強烈で、

いまでもあの夜のパフォーマンスがまざまざと思い出されます。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-04-10

あの時に見せつけられたフリー系ジャズ・ピアニストというアスペクトは、

彼女の多彩な音楽性の一部にすぎなかったことに、

この新作は気づかさせてくれます。

ダイアトン・リボンズは、現代音楽や電子音楽からバップに至るまで、

クリスの豊富な音楽的語彙を発揮できる、力量のあるメンバーが揃いました。

テリ・リン・キャリントンといえば、

ウェイン・ショーターやデイヴィッド・サンボーンの共演を皮切りに頭角を現し、

エスペランサ・スポルディングのツアーでも活躍をしていた人。

ポルトープランス生まれのハイチ人電子音楽家にしてターンテーブリストの

ヴァル・ジェンティは、ハイチのヴードゥーとエレクトロを融合した

ヴォドゥ=エレクトロのサブ・ジャンルであるアフロ=エレクトロニカを標榜する

気鋭の音楽家で、現在はバークリー音楽院の教授も務めています。

そしてトレヴァー・ダンは、ジャズ、パンク/ハードコア、現代音楽、フリーなど

多ジャンルに及ぶ音楽性を持ち、メアリー・ハルヴォーソンとの共演歴もある人。

こうしたメンバーが集い、そこにジュリアン・ラージが加わったのだから、鬼に金棒です。

それにしても、老舗ジャズ・クラブのヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴというのは、

意外でした。保守的なジャズしかやらない場所と思ってたら、そんなことないんだね。

このライヴではヴァル・ジェンティのターンテーブルの存在が大きく、

さらにクリスが操るアートリア・マイクロフリーク・シンセによる

サンプリングやサウンド・コラージュによって、サン・ラー、メシアン、

ポール・ブレイ、シュトックハウゼンの肉声がさまざまな曲で登場します。

レパートリーがまた面白い。クリスのオリジナルのほかに取り上げているカヴァーは、

ロナルド・シャノン・ジャクソンの ‘Hari Meru Meru’ に

ジェリ・アレンの ‘The Dancer’ 、ウェイン・ショーターの ‘Dolores’ 。

クリスのオリジナルも、ドルフィーとナンカロウを接続させてみたり、

3部構成のバード組曲ではバップから現代音楽まで横断してみたり、

ジャンルを交叉するだけでなく、フォームを解体する企てがめちゃくちゃスリリングです。

ぼくがクリス・デイヴィスの音楽に惹かれるのは、

こうしたフォームを逸脱しようとするエネルギーに惹かれるから。

知的すぎる音楽を苦手とする当方も、

クリスの音楽には凶暴さが潜んでいるような気がするんですよ。

サウンドそのものに、凶暴さなど微塵もないんですけどね。

ジュリアン・ラージがぴたりそこにハマっているのも、

クリスの音楽の本質に、自由度の高い逸脱があるからなのでは。

Kris Davis’ Diatom Ribbons "LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD" Pyroclastic PR28/29 (2023)

2023-11-22 00:00

コメント(0)

ビューティーなピアノ 渡辺翔太 [日本]

渡辺翔太のピアノの美しさは、掛け値なしでしょう。

右手が繰り出すメロディアスで華麗なタッチは、

ありし日のジョー・サンプルを思わせるところもあるもんね。

店頭で聴いて即買った前作から、3年ぶりとなる渡辺翔太の新作。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-09-04

前作同様、ドラムスは石若駿、ベースは若井俊也のピアノ・トリオ。

前作よりグルーヴ感を強く打ち出した楽曲が増えて、

石若が攻める場面も多くなり、石若ファンにとっては嬉しい限りです。

前作はグレッチェン・パーラトと勘違いした吉田沙良がフィーチャーされていたけど、

今作は Ruri Matsumura という人をフィーチャー。

子供ぽい声質と歌いぶりは、ぼくの苦手とするタイプだなあ。

でもまあ、推進力あるトリオの演奏に重点が置かれているから、

幼児性ヴォーカルはあまり気にならず。

シンセやローズ、ウーリッツァーを駆使したサウンドづくりがツボにハマっています。

渡辺の美しいピアノがよく映える、抒情味のあるメロディのオリジナル曲も

見事な出来ばえなら、ゆいいつのカヴァー曲の ‘Smile’ も素晴らしい。

21世紀になってというか、日本では東日本大震災以降、

よくカヴァーされるようになった曲ですけれど、

後半奔放な演奏となるアレンジが斬新です。

岩井の強力なベース・ソロから始まる ‘Table Factory’ も、

3人の存分な暴れっぷりが胸をすきます 。

ヴィブラフォンを模したシンセで弾かれる ‘Correndo Ó Verão’ もいいね。

「夏を走る」というポルトガル語のタイトルから察するに、

サンバにしたかったみたいだけど、ちょっと違っちゃったかな。

オカシなアクセントで叩いているトライアングルがいただけない。

バイオーンじゃないのなら、トライアングルは必要なかった。

渡辺翔太 「LANDED ON THE MOON」 リボーンウッド RBW0029 (2023)

2023-11-20 00:00

コメント(0)

ビクツィでロックして世界の舞台へ レ・テット・ブリューレ [中部アフリカ]

オウサム・テープス・フロム・アフリカのリイシューに触発されて、

ひさしぶりにザンジバル在籍時のレ・テット・ブリューレを聴き直してみました。

レ・テット・ブリューレは90年12月に来日していますけれど、

すでにザンジバルが亡くなった後でしたね。

残念ながらそのとき自分はタンザニアにいたので、

ライヴを観ることはできなかったんですが。

当時はまだビクツィという音楽じたいを知らずに聞いていたので、

レ・テット・ブリューレがいかに革新的なバンドだったのかに気付けたのは、

ずいぶんあとになってからのことです。

来日当時「アフリカのフィッシュボーン」という

アフロ・パンクのイメージで受け止められたのも、

顔や腕や足に白いボディ・ペイントを施し、頭の半分を剃ったヘア・スタイルで、

色とりどりの破れた服にバックパックを背負ったいで立ちによるものでしたね。

こうしたステージ衣装を考案したのが、

バンド・リーダーのジャン=マリー・アハンダです。

ジャーナリスト出身のアハンダは、バンド結成にあたって明確なコンセプトを持っていて、

ベティ人だけのものだったビクツィという音楽をカメルーン全国に広め、

さらにビクツィ・ロックで世界の舞台に躍り出ようという野心を持っていたのでした。

リード・ギタリストのザンジバルのカリスマティックな才能を早くから見抜き、

ステージではザンジバルを中央に立たせてギターとダンスの司令塔を演じさせ、

アハンダ自身はステージの端に位置して、ヨーロッパの観客を沸かせました。

ランスロー=フォティから出した87年のデビュー作

“REVELATION TELE-PODIUM 87” でも、

「ザンジバルとレ・テット・ブリューレ」という名義だったほどです。

このデビュー作のA面全部を占めた ‘Essingan’ は、

ザンジバルがベティ人の伝承曲をアレンジした曲で、

レ・テット・ブリューレ初のヒットとなりました。

レ・テット・ブリューレが88年にヨーロッパをツアーした時に撮られたドキュメンタリー

“MAN NO RUN”(クレール・ドニ監督)のサウンドトラックで、

‘Essingan’ の短尺ヴァージョンを聴くことができます。

ちなみにドキュメンタリー映画 “MAN NO RUN” は、彼らのツアーに同行して

カメラを回しただけの内容のない映画で、観るべきものはないんですが、

サウンドトラックの方は、ライヴ感たっぷりの小気味いいビクツィが楽しめます。

生前時のザンジバルのプレイが聞けるインターナショナル盤は、

このサウンドトラックと、ザンジバルの死後に出た

ブルー・キャライブ盤の2枚しかないんですよね。

世界デビュー前のランスロー=フォティ盤2作もCD化してくれないかなあ。

Les Têtes Brûlées "MAN NO RUN" Milan CDCH360 (1989)

Les Têtes Brulées "LES TÊTES BRULÉES" Bleu Caraïbes 82803-2 (1990)

2023-11-18 00:00

コメント(0)

ビクツィ・ギター・ヒーローに捧ぐ ジブラルタル・ドラクス [中部アフリカ]

カメルーンのビクツィづいているオウサム・テープス・フロム・アフリカ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-07-27

ロジャー・ベコノのデビュー作に次いで出たのは、

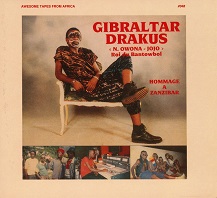

ジブラルタル・ドラクスのデビュー作です。

ロジャー・ベコノと同じインター・ディフュージョン・システムから

89年に出たレコードで、ロジャー・ベコノの一つ前のレコード番号だったんですね。

ロジャー・ベコノのアルバム同様、ミスティック・ジムがディレクションしていて、

バックのメンバーも全員同じ。

ジブラルタルは、ロジャー・ベコノのアルバムにコーラスで参加していましたが、

ジブラルタルのアルバムには、ロジャー・ベコノは参加していないようです。

このレコードも今回リイシューされるまで見たことすらありませんでしたが、

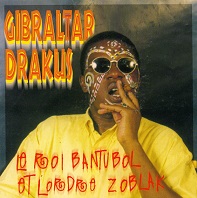

ジブラルタル・ドラクスは、99年にJPSから出たCDを1枚持っていました。

99年作は全曲ビクツィではなく、スークースもやっていて、

ビクツィ特有のギターでなくルンバ・スタイルのギターになってしまっているのが残念。

どちらのジャケットも、レ・テット・ブリューレと同じ

フェイス・ペインティングを施していて、

ジブラルタルがレ・テット・ブリューレのフォロワーであることは歴然。

しかもこの89年デビュー作はタイトルにあるとおり、

レ・テット・ブリューレのリード・ギタリスト、ザンジバルこと

エペメ・ゾア・テオドールに捧げられています。

なんでもジブラルタル・ドラクスはザンジバルを兄貴分のように慕って、

作曲やギターを習っていたのだそうで、歌ばかりでなく、

ギターも弾くようにとザンジバルに励まされていたのだそうです。

このデビュー作の前年、ザンジバルはわずか26歳の若さで亡くなってしまい、

ジブラルタルにとってこのデビュー作は、

ザンジバルへの恩返しの気持ちをこめたアルバムだったのかもしれません。

さきほどロジャー・ベコノのアルバムと制作スタッフが同じであることは書きましたが、

ギター・サウンドには少し違いがみられますね。

ロジャー・ベコノのアルバムではリード・ギターとリズム・ギターの絡みが、

伝統ビクツィのバラフォンの伴奏をギターに置き換えた演奏となっていましたが、

ジブラルタルのアルバムでは、リズム・ギターがほとんど目立たず、

前面に出たリード・ギターが1台でバラフォンのサウンドを奏でています。

ギター・バラフォンと称されるビクツィのギターは、

タバコの箱のアルミ・ホイルを弦の間に挟むなどして弦をミュートするのが特徴で、

ザンジバルが弦の間を通した紐をブリッジに寄せるシーンが、

レ・テット・ブリューレのドキュメンタリー映画にあったのを覚えています。

ここではシンバことエヴッサ・ダニエルが、特徴的なビクツィのギターを弾きまくっていて、

カリスマ・ギタリスト、ザンジバルへのオマージュを捧げています。

Gibraltar Drakus "HOMMAGE A ZANZIBAR" Awesome Tapes From Africa ATFA048 (1989)

Gibraltar Drakus "LE ROI BANTUBOL ET L'ORDRE ZOBLAK" JPS Production CDJPS51 (1999)

2023-11-16 00:00

コメント(0)

シマ唄の歌いぶり今昔 中山音女 [日本]

今年は中山音女、キテるなあ。

2023年リイシュー大賞ダントツ1位と、はやばや決定したのが、

中山音女のSPをホンモノのピッチで再現復刻した、

奄美シマ唄音源研究所による労作。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-06-15

そのカンゲキもまだ冷めやらぬところに、

今度は音女の戦後録音を収録した貴重な一枚を発見しました。

それが、奄美のセントラル楽器が66年に発売した10インチ盤。

全9曲収録のレコードで、

メインは昭和生まれの吉永武英と石原豊亮の6曲ですけれど、

大正生まれの田原ツユ(ジャケットの「田春」は誤記)が2曲と、

明治生まれの音女が歌う「うらとみ節」1曲が入っています。

歌詞集の唄者紹介に「現在、第一線は退いているが、

これまで美声を保っていることは一つの奇蹟であろう。

39年名瀬で行われた民謡大会に特別出演、喝采をあびた」とあり、

このレコードが出る2年前に民謡大会に出演したことがきっかけとなって、

この録音につながったものと思われます。

音女の戦後録音は、研究者が残した音源は別として、

商業録音ではこの1曲しか、ぼくは知りません。

録音当時は70を越す年齢だったわけで、SP録音時の声と違うのは当然として、

吉永武英や石原豊亮の昭和世代の歌いぶりと大きく違うのがわかります。

とりわけここで音女が歌った「うらとみ節」は、

その違いがはっきりとわかる典型なんですね。

うらとみ節は、「むちゃ加那節」の名でも知られる伝説の悲話をもとにした物語。

現代では悲劇の内容にふさわしく、とても遅いテンポで歌われるのが通例ですが、

音女がここで聞かせる歌いぶりは、まったく違っています。

まず、「うらとみ節」(「むちゃ加那節」)の内容をかいつまんで紹介しておくと、

時は薩摩藩政初期の頃の物語。

瀬戸内町加計呂麻島の生間という集落に、

「うらとみ(浦富)」という美人がいました。

うらとみは島唄と三味線がたいへん上手く、当時鹿児島から来ていた役人に

気に入られて、島妻(島だけの妻=妾)に請われます。

しかしうらとみは役人をかたくなに拒んだことから、

両親は食料を用意した小舟にうらとみを乗せ、沖へ流します。

うらとみを乗せた小舟は何日か漂流した後、喜界島の小野津へ漂着し、

この島でうらとみは結婚し、むちゃ加那をもうけます。

このむちゃ加那も母譲りの美人に育ちました。

ある日、むちゃ加那の美しさを妬む女友達が、あおさ採りにむちゃ加那を誘い出し、

女友達はむちゃ加那を海へ突き落として溺死させます。

そのことを知ったうらとみは狂乱し、入水自殺してしまったのでした。

こうした悲劇ゆえ、歌いぶりがじっくり聞かせる迫真となるのも必然です。

初めてぼくがこの曲を聴いたのは、中野律紀のデビュー作でした。

奇しくも中野律紀は、この「むちゃ加那節」を歌って

最年少の15歳で日本民謡大賞グランプリに輝き、

3年後に出したデビュー作のアルバム・タイトルともなったのです。

その律紀の洗練された繊細な歌いぶりと、

音女の野趣に富んだ力強い歌いぶりとでは、天と地ほどの違いがありますよ。

このレコードが録音されたのとほぼ同時期にあたる、

62年に録音された武下和平の「むちゃ加那節」や、

64年録音の南政五郎の「うらとみ」と聞き比べると、

音女ほど野趣ではないものの、歌いぶりには力強さがみなぎっています。

そして音女と共通するのは曲のテンポで、

律紀のヴァージョンになると、テンポが極端に落とされていることがわかります。

これは奄美民謡が時代が下るほどに、野性味がなくなって、

情緒豊かな表現を追求するようになり、

グィンの技法など洗練を志向した結果なのでしょう。

明治・大正・昭和生まれの唄者を収録したこの10インチ盤は、

世代の違いによって歌いぶりの変化が聞き取れるだけでなく、

平成から令和を迎えた今となっては、もはや別世界の歌声といえます。

この10インチ盤は、今ではまったく聴くことができなくなった

昔の奄美民謡の味わいを堪能できる貴重な一枚です。

実は、セントラル楽器でCD化されているんですけれど、

ディスクはCDR、レーベルはレーザー・プリンター印刷という自家製で、

ジャケットなしの歌詞カードのみ。

オリジナルの10インチ盤を捕獲できたのは、嬉しき哉。

レコードは目にも鮮やかな、透明レッド・ヴァイナルのミント盤であります。

[10インチ] 中山オトジョ,田原ツユ,吉永武英,石原豊亮 「宇検民謡傑作集」 セントラル楽器 O12 (1966)

中野律紀 「むちゃ加那」 BMGビクター BVCH604 (1993)

武下和平 「奄美民謡 天才唄者 武下和平傑作集」 セントラル楽器 C3 (1962)

南政五郎 「本場奄美島唄 南政五郎傑作集」 セントラル楽器 TCD02 (1964)

2023-11-14 00:00

コメント(0)

みずみずしいスーパー・ゲーリック・バンド ダイヴ [ブリテン諸島]

「ダイヴ」と発音するバンド名は、スコットランド・ゲール語で「親族」の意。

98年結成で、西ロッホアーバーとスカイ島を拠点に、

はや四半世紀も活動しているんですね。

メンバー各自の出身はケープ・ブレトンやカリフォルニアなどとバラバラですが、

全員がスコットランド、ハイランド地方にルーツを持つという

同胞としての共感から結成された、スーパー・ゲーリック・バンドだそうです。

バグパイパーのアンガス・マッケンジーは、ケープ・ブレトン島に生まれ、

ゲール語を母国語として育った人。

幼い頃からパイプスを演奏して数多くのコンテストで優勝し、

本格的にハイランド音楽を演奏するべく、スカイ島に移住しています。

フィドラーのゲイブ・マクヴァリッシュは、

ハイランドからノヴァ・スコシアそしてカリフォルニアへと移り住んだ家族のもとに生まれ、

17歳の時に曾祖父が暮らしていたハイランドの地へ渡り、

現在はスカイ島の南に位置する、住民わずか100人のエッグ島に居を置いています。

さらにこのバンドの音楽を引き立てているのが、歌手エレン・マクドナルドの存在です。

18年の7作目から加わったというエレンのシンギングは、

スコティッシュの伝統を見事にひいていますね。

ハイランド最大の都市インヴァネス(イニリ・ニシ)育ちの彼女は、

スカイ島にあるスコットランドゆいいつののゲール語大学へ入学して、

ゲーリック・ソングを歌い続けてきた筋金入り。

チャーミングな声質を持ちながら、素朴な味わいを失わないシンギングが魅力です。

ハイランドの伝統音楽を継承して、

現代のゲール音楽としてリフレッシュさせるダイヴは、

すでにヴェテラン・バンドの域にあるともいえるのに、

その音楽のみずみずしさ、若々しさに圧倒されます。

それは内なるゲール文化を強く意識しながら、ハイランドの外から

ハイランド音楽を希求してきた時間の長さや、思いの強さのなせる業のように思えます。

Dàimh "SULA" Goat Island Music GIMCD006 (2023)

2023-11-12 00:00

コメント(0)

リアルなサザン・ソウルの感触 ミスター・スモーク [北アメリカ]

もう1枚が、デビュー作から4年ぶりとなるミスター・スモークのセカンド作。

いがらっぽい声は、ステージ・ネームやアルバム・タイトルが示すとおり、

タバコのせいなんでしょうか。サビの利いた声で歌い上げる、

オールド・マナーなソウル・シンガーならではの歌いぶりに、グッときますねえ。

プロダクションはマーセラス・ザシンガーのアルバムに一歩ゆずるものの、

主役の気合の入った歌いっぷりが、すべてカヴァーしていますね。

表情豊かな歌いぶりがダンサブルな曲でよく映えて、

チタリン・サーキットのステージで、客を沸かすのが目に見えるかのようです。

熱き血潮たぎる表現力豊かなこの歌声に、

サザン・ソウルの心意気が溢れていますよ。

ブルージーな味がよく表れた曲を聴いていると、

このアルバムにはないけれど、ブルーズン・ソウルも歌ってほしくなるなあ。

リトル・ヴィレッジが手がけたら、

すんごいディープでリアル・ブルース・アルバムができそうなんだけど。

Mr. Smoke "STILL SMOKIN’" Hit Nation no number (2023)

2023-11-10 00:00

コメント(0)

ナイト・ムードのスロウ・ジャム マーセラス・ザシンガー [北アメリカ]

秋はR&Bであります。

といいつつ、今年は真夏に珍しくヘヴィロテしたR&Bアルバムがあったんですけど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-07-11

R&Bがグンと身近になるのは、やっぱり夜がひんやりとする季節になってから。

インディのサザン・ソウル新作から、好みの2作を見つけました。

1枚はマーセラス・ザシンガー

(ザとシンガーの間にスペースなし)という新人のデビュー作。

ルイジアナのシンガーだそうですけれど、メロウなスロウ・ジャムに味のある人で、

サザン・ソウルのニュアンスを感じさせない都会的なサウンドは、

メインストリームのコンテンポラリーR&Bといえそうです。

赤毛のネーチャンの後ろ姿と上半身ジャグア・タトゥーだらけの主役が写るジャケットは、

まるでギャングスタ・ラップのアルバムみたいですけれど、ナカミはぜんぜん違って、

アダルト・オリエンテッドなアルバムですよ。

こういう人が出てくるのも、90年代回帰路線の延長上なんでしょうね。

‘Trail Ride Shawty’ でフィーチャーされているジーター・ジョーンズの一派だそうで、

インディのクオリティを頭一つ抜けたプロダクションは、

サザン・ソウル・シーンをリードするジーター・ジョーンズならではでしょう。

ちなみにこの曲、アコーディオンをフィーチャーして、

ほんのりザディコを香らせるところもココロくすぐられますねえ。

イントロのフェイクからやるせなさが爆発する

‘Outro (Pull Out)’ にフィーチャーされているスカート・ケリーも、

ジーダー・ジョーンズ・ファミリーとのこと。

ラストのソウル・バラード ‘Toxic Love’ まで全15曲、

ゆったりとしたナイト・ムードのグルーヴに身をゆだねられる一枚です。

Marcellus TheSinger "MUSIC THERAPY" Terence Daniels Jr no number (2023)

2023-11-08 00:00

コメント(0)

UK産無国籍アフリカン・ポップの伝統 オニパ [ブリテン諸島]

おぅ、新作はリアル・ワールドからだよ。

オニパ、出世したなあ。

パチモン・ジャケットのデビュー作から、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-02-02

ストラットに移って出したセカンド作は、宇宙へ飛び出してしまったと思いきや、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-30

リアル・ワールドにフックアップされた本作は、地球に帰還した印象。

アフロフューチャリズムに傾倒してエレクトロに振り切った前作とは趣向を変え、

パーカッションの生音を強調して、各種シンセとブレンドさせていますね。

フィン・ブースのドラムスも、前作より格段に存在感を増しています。

ジャケットも前作のアフロフューチャリスティックなデザインから、

ガーナの新進フォトグラファー、ローステッド・クウェクの写真を起用。

ローステッド・クウェク(本名アウク・ダルコ・サミュエル)は、

97年ガーナ、スフム生まれ。

K.O.G のソロ・デビュー作のジャケットも手掛けていた人です。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-08-17

新時代のアフリカン・コンセプチュアル・フォトグラフをリードする才能で、

電話機を主題に据えたこの写真も、インスピレーションが素晴らしいですね。

バラフォン、ンビーラ、コラなどのアフリカの楽器音をまぶしつつ、

エレクトロなダンス・ミュージックに回収するというオニパのコンセプトは、

デビュー作から一貫しています。

今作はムーンチャイルド・サネリー、ダヴィッド・ウォルターズ、デレ・ソシミ、

テオン・クロスといったゲストを迎え、

洗練されたダンス・ポップにさらに磨きがかかっています。

ふと思ったんだけど、UK産無国籍アフリカン・ポップというコンセプトは、

オシビサ以来のUKポップの伝統なんでしょうかね。

Onipa "OFF THE GRID" Real World CDRW253 (2023)

2023-11-06 00:00

コメント(0)

表舞台にあがれど気分は裏方 スタッフ [北アメリカ]

70年代クロスオーヴァー/フュージョン・ブームの一時代を築いたバンド、スタッフは、

77年4月晴海で開催された「ローリング・ココナツ・レビュー・ジャパン」への

出演を皮切りに何度か来日しましたが、

いつもメンバーの誰かしら欠けて来ることがほとんどだったので、

メンバー全員揃ってやって来たのは、77年11月のツアーただ1度だけでした。

リチャード・ティーのピアノの魅力が前面に出た、

77年の “MORE STUFF” が出た直後の再来日で、

初の単独コンサート・ツアーでしたね。

その来日時にホテルニューオータニでやった記者会見にもぐりこんで、

メンバー全員のサインをいただいてきたんですけれど、

今となるとなかなかのレアものになった気がしますね。

本番のコンサートは19日に新宿厚生年金会館で観ましたが、

なんとその日のライヴ盤が2年前に出ていたとは、びっくり。

ブートレグじゃ、さすがに気付かないなあ。

ただそのコンサートは、正直あまり面白くなかった印象が残っています。

メンバー全員が椅子に座って、もくもくと演奏するばかりで、

あらためて彼らがスタジオ・ミュージシャンで、

本来が伴奏バンドなのだということを思い知らされました。

自分たちが主役として表舞台にあがっているのにもかかわらず、

ライヴ・パフォーマンスをするという意識がほとんどなくて、

その愛想のなさは取り付くシマのないものだったんです。

さらにえぇ?だったのが、

曲のエンディングがフェイド・アウトだったり、唐突に終わるところ。

エンディングのアレンジをしないのって、これ、手抜きつーか、あんまりじゃない?

大好きなリチャード・ティーのゴスペルゆずりのダイナミックなピアノや、

コーネル・デュプリーのテキサス・ギター、エリック・ゲイルのワン・アンド・オンリーの

チョーキング・ギターなど、メンバー各自の個性的なプレイは堪能できるんだけど、

ライヴらしい醍醐味なんてまるでなくて、なんとももやもやしたコンサートでした。

そのライヴを46年ぶりに今の耳で聴いたらどう感じるかという好奇心で、

めったに手を出さないブートCDを買ってみたんですが、

あれ?悪い記憶がウソのよう。すごくいい演奏してるじゃないですか。

視覚的要素抜きで音だけ聴いてみれば、アンサンブルもメンバーのプレイも極上です。

2枚組のブートCDは、ディスク1とディスク2の順が逆になっていますが、

コンサート前半がディスク2、後半がディスク1で、

当日の演奏をそのまま収録していると思われます。

コンサートの前半の曲がフェイド・アウトで終わったり、

無駄に長いジャムぽい演奏をするので、印象悪くしたようなんですが、

後半はゴードン・エドワーズのかけ声で、

スティーヴ・ガッドが長いドラムス・ソロを繰り広げたり、

ちゃんとライヴらしい見せ場も作っているんですよ。

若かったから、ライヴに厳しい目を向けすぎてたんだろうなあ、

百戦錬磨のプレイヤー揃いの演奏は、やはり悪かろうはずがないですね。

ただ椅子に座りっぱなしの愛想のなさは、彼らもその後反省したのか、

翌78年の来日コンサート(クリストファー・パーカーが欠)では立って演奏したらしく、

『ライヴ・スタッフ』では立ち姿で演奏している写真がジャケットになっていましたね。

[LP] Stuff "MORE STUFF" Warner Bros. BS3061 (1977)

Stuff "LIVE IN JAPAN 1977" After-Hours Products AH21-010

2023-11-04 00:00

コメント(0)

シカゴのビッグ・テナー フレッド・アンダーソン [北アメリカ]

フレッド・アンダーソン・カルテットの80年ライヴの未発表録音がお蔵出し!

2000年に発掘された時、VOL.1 と題されてはいたものの、

その後続編が出る気配はなく、

まさか23年も経ってから登場するとは予想だにしませんでした。

フレッド・アンダーソン。AACMの創立メンバーの一人で、

ぼくの大好きなシカゴ派フリー・ジャズのテナー・サックス奏者であります。

不遇の時代が長く、AACMのメンバーがヨーロッパに渡ってしまったあともシカゴに残り、

生活のための仕事のかたわらで、ひたすら練習に明け暮れていたという人です。

初のリーダー作を出したのは、78年メールス・ニュー・ジャズ・フェスティヴァル出演時の

ライヴだったのだから、遅咲きもいいところ。だけどそれ以後のイキオイが凄くて、

特に2000年以降、70歳過ぎてから老いてますます盛んにアルバムを出しました。

フレッドは2010年に81歳で亡くなりましたけれど、晩年のレコーディングでも

豪快なサックスのトーンにまったく衰えをみせなかったのは、驚異的でした。

あらためてフレッドの生年をチェックしてみたら、

1929年ルイジアナのモンロー生まれだったんですね。

なるほどあの豪放磊落なサックスのトーンは、

南部魂が注入されていたのかと、遅まきながらナットク。

で、ぼくが一番愛着のあるフレッドのアルバムが、

2000年に出た80年のミルウォーキーでのライヴ録音なのです。

トランペット奏者のビリー・ブリムフィールドとドラムスのハミッド・ドレイクは、

初リーダー作のメールスのライヴでも一緒だったメンバーです。

フレッド節としかいいようのない、大海のうねる大波のようなサックスは力強く、

実にナチュラルで、ギミックなし。フレッドの演奏は即興といってもクリシェが多くて、

フリー・ジャズと呼ぶのにためらいを覚えないわけでもないんですが、

フリー・インプロヴィゼーションでないフリー・ジャズもあるのだ、

と開き直るしかない見事な吹奏ぶりに、聴くたびに胸がスカッとするのです。

今回お目見えした第2集でも、それはまったく同じ。

御大フレッドの脂の乗り切った時期で、

テクニカルなインプロヴィゼーションを披露するビリー・ブリムフィールドとの

個性の違いをクッキリとみせていて、すごくいいバランスなんですね。

まだ二十代だったハミッド・ドレイクのしなやかで、当意即妙なドラムスもカンペキ。

ゲートフォールドの紙ジャケットのポートレイトも美麗で、飾っておきたくなりますね。

ずぅーっとこの音楽を聴いていたい、フレッド・アンダーソンのジャズであります。

Fred Anderson Quartet "THE MILWAUKEE TAPES, VOL.2" Corbett Vs. Dempsey CD101

Fred Anderson Quartet "THE MILWAUKEE TAPES VOL.1" Atavistic ALP204CD

2023-11-02 00:00

コメント(0)