3者3様の個性を発揮したセッション エドゥ・リベイロ、トニーニョ・フェラグッチ、ファビオ・ペロン [ブラジル]

この3人の役者が揃ったとあっては、聞かないわけにはいかないでしょう。

メロディを叩くドラマーのエドゥ・リベイロに、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

アコーディオンのトップ・プレイヤー、トニーニョ・フェラグッチ、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-09-09

サン・パウロの新進バンドリン奏者ファビオ・ペロンの3人による新作です。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-03-13

ベースレスという変則トリオ編成ですけれど、

ボトムの不足感がないのはさすがです。

クレジットはありませんが、ファビオ・ペロンはバンドリンだけでなく、

5弦ギターも弾いていますよ。

レパートリーは3人が持ち寄ったオリジナル曲で、

各自の個性がくっきりと浮き彫りになるマテリアルが並びます。

たとえば、メロディアスなドラミングに始まるオープニングの‘A Física’ は、

すぐエドゥ・リベイロの作曲とわかるし、

アコーディオンが主役のバイオーンの‘Mogiana’は、

当然トニーニョ・フェラグッチアコーディオンの曲だし、

穏やかなショーロ・ナンバーの‘Choro Materno’ は、

いかにもファビオ・ペロンらしい作風です。

ハイライトは、メシアス・ブリットに捧げたファビオ・ペロン作の

‘Procure Saber’でしょうか。急速調のフレーヴォを、

ファビオがメシアス・ブリットばりの高速フレーズで弾きまくり、

メシアスに劣らぬ高いテクニックを見せつけます。

トニーニョのアコーディオンもばり弾きなら、

エドゥも猛烈にプッシュしています。

3人3曲ずつのトリオ演奏に、

1曲のみ、わずか1分弱のエドゥのドラム・ソロが収録されています。

‘Vinhera’ とタイトルされたこの曲、

ドラム・ソロと呼ぶのはいささかふさわしくなく、

まるで歌うようにメロディを奏でるドラム演奏が聞けます。

Edu Ribeiro convida Toninho Ferragutti e Fábio Peron "FOLIA DE TREIS" Blaxtream BXT0020 (2018)

2018-10-31 00:00

コメント(0)

日本のポップ・ミュージック史を塗り替える演奏力 クラックラックス [日本]

クラックラックスの新作が、毎朝のウォーキングのパートナーとなって、はや3か月。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-08-30

楽しみにしていた9月30日のリリース・ライヴが台風で中止になってしまい、

すっかり気落ちしてたんですが、先日のアンダーグラウンド・ファンク・ユニヴァースで、

新宿ピットインに出向いたところ、「石若駿3デイズ6公演」のチラシを見て、なぬ?

なんと今度の日曜日の昼公演に、クラックラックスが出演とあるじゃないですか。

あわててレジへ駈け込み予約を入れましたけど、

クラックラックスがまさかピットインでやるとは思わなかったなあ。

しかも昼公演だっていうんだから、これまた意外。

若い人が集まるクラブで、アウェイ感たっぷりに

踊りに行くのを覚悟していたオヤジにとって、想定外の出来事でありました。

ところが、クラックラックスは、

新宿ピットインのイベントの企画として結成されたという話を

ライヴのMCで知り、二重のオドロキ。へぇ~、ここがホーム・グラウンドだったんですか。

確かに全員ジャズに精通したメンバーなんだから、不思議じゃないけど、

ポップ・ミュージックのバンドとしてカンバンをはってるだけに、これは意外でしたねえ。

そして、じっさいライヴに接して、いやもう圧倒されましたよ、その演奏力の高さに。

複雑な構成の変拍子曲で、フロアを熱く盛り上げ踊らせる技量は、

そんじゃそこらのポップ・バンドじゃできない芸当です。

ジャズのスキルばかりでなく、クラシックや作編曲の能力がふんだんに取り入れられ、

日本のポップ・ミュージックのバンドも、ここまで来たかという思いを強くしましたね。

「ここまで来たか」という感慨は、40年前に荻窪のロフトで観た、

シュガー・ベイブの演奏力のなさを、ふと思い出してしまったからなんですけれどね。

シュガー・ベイブに限らず、ぼくが学生時代だった70年代の日本のバンドは、

自分たちがやろうとしている音楽に、演奏力がぜんぜん追いついていない

不甲斐なさが、常につきまとっていたもんでした。

あの当時を思うと、今の若者たちがものすごく頼もしく映るんですよ。

リーダーの小西遼の、キーボードを操りながらヴォコーダーやサックスを吹く姿なんて、

テラス・マーティンとダブってみえましたもん。

面白いなと思ったのは、ヴォーカルの小田朋美の、日本語を響かせる感性に、

60年代アングラの匂いがしたこと。これは意外だったかな。

そして、圧巻だったのは、今回のライヴ企画の主役である、ドラムスの石若駿。

その重量感は日本人ばなれ、なんてありていな感想が失礼と思えるほどで、

間違いなく世界のトップ・プレイヤーと肩を並べるレヴェルです。

切れ味の鋭さとか、スピード感のあるドラマーなら、過去も現在も大勢いますけど、

石若ほどの圧倒的な爆発力と猛進するドラミングは、森山威男以来じゃないかな。

その一方で、驚くほど柔らかい手首のスナップが、

しなやかで大きなグルーヴを生み出しているのにも、感じ入りましたね。

この人なら、直径3メートル・クラスの和太鼓でも叩けそう。

そして、ラストの「No Goodbye」で披露した猛烈なプッシュは、

ライヴ最大のハイライトでした。

あのハッピーな「OK」を、ライヴでぜひ踊りたいというオヤジの願望、

ついにかなえられましたよ。

心ゆくまで踊って楽しんだシアワセな日曜の午後でありました。

CRCK/LCKS 「DOUBLE RIFT」 アポロサウンズ POCS1710 (2018)

2018-10-29 00:00

コメント(0)

ハードコア・フリー・ジャズ・ファンク アンダーグラウンド・ファンク・ユニヴァース [日本]

まさしく百戦錬磨の面々。

中央線ジャズの豪傑がずらりと並んだ新バンドのクレジットに、

これは買いでしょうと飛びつこうとした矢先、

一夜だけのアルバム発売記念ライヴを新宿ピットインでやると聞き、

さっそく予約を入れ、CDは会場で買うことにしました。

事前にCDを聞かず、ライヴで初めて聴くなんてことは、

ぼくの場合、けっしてしないんだけど(だからフェスには足が向かない)、

長年聴きなじんできたこのメンバーなら、中身は間違いなし、保証付ですよ。

10月23日のライヴは、残念ながらメンバー勢揃いとはならず、

前日に退院したばかりの片山広明が、大事をとって欠。

代わりに、バリトンの吉田隆一とテナーの佐藤帆がゲスト参加したんだけど、

吉田隆一を高く買っているぼくにとっては、これは嬉しいサプライズでした。

1部は、加藤崇之と林栄一がステージにあがり、

2人のフリー・インプロヴィゼーションからスタート。

エフェクトを駆使したギターから、変幻自在なサウンド空間を生み出す加藤と、

硬質な音のアルトを過激に吹き鳴らす林に、ぐいぐい引き込まれました。

やがてメンバー10人が揃って、

フリー・ジャズとファンクとロックをないまぜにした轟音ファンクを炸裂。

耳をつんざくホーンズの大音響が、ピットインの狭いハコにとどろきます。

地響きのような早川岳晴のベースが腹にごんごん響き、

湊雅史と藤掛正隆のツイン・ドラムスが豪胆なグルーヴを巻き起こします。

これぞ耳じゃなく、身体で聴く快楽ですね。

大音量に負けじと、小柄な桑原延享が

アンダーグラウンド・ファンク・ユニヴァースのマニフェストをラップする姿にも、

ジンときましたね。すっかり髪が白くなっていたのには少し驚かされましたけれど、

ジャジー・アッパー・カットを代々木のチョコレートシティで観たのを最後に、

あれから25年も経ってるんだから、そりゃあ、髪も白くなるわなあ。

ジャジー・アッパー・カットは、ジャングルズの桑原延亨、フールズの川田良、

SALTの早川岳晴と石渡明廣、ヒカシューの角田犬らが集まり、

90年代前半に活動していた大所帯のヒップ・ホップ・バンド。

当時SALTのファンだったことから、このバンドも気に入って、

ライヴに通うまでのファンになったんでした。

桑原延享のラップって、不器用きわまりないんだけど、

借り物でない身体感覚にもとづいた言葉にはウソがなくて、信頼が置けます。

2部の始まりで、石渡明廣のギターと佐藤帆のテナーをバックに、

フールズの曲を歌ったのも、彼の変わらぬロック魂が滲んでいたし、

川田良やECDの名をあげ、天国の彼らに届けとばかりにラップする姿は、

胸に沁みました。

ライヴを先に体験してしまうと、CDが物足りなく聞こえたりするものですけれど、

サウンドを整理しながらも、ツワモノたちのエネルギーを削ぐことなく

パッケージしたのはグッジョブです。

ライヴでは泥酔して醜態を晒した後藤篤のトロンボーンも、よく鳴っていますよ。

メンバーにサインを入れてもらったら、吉田隆一がおちゃめにも、

自分のサインの下に(片山?)と書いてくれましたけれど、

片山広明がまた元気にブリバリと吹きまくれるよう、早い回復を祈っています。

Underground Funk Universe 「UNDERGROUND FUNK UNIVERSE」 Fulldesign FDR1038 (2018)

Jazzy Upper Cut 「JAZZY UPPER CUT」 ナツメグ BC2201 (1992)

2018-10-27 00:00

コメント(0)

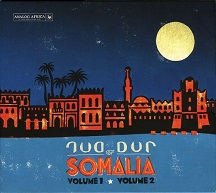

モガディシュを沸かせたソマリ・ディスコ・バンド ドゥル・ドゥル・バンド [東アフリカ]

これは、アナログ・アフリカのひさしぶりの快作ですね。

ここ数年のアナログ・アフリカの復刻のお仕事には、

あまり感心できないものが続いていたんですが、

80年代のソマリアで、民間バンドとして活躍した

ドゥル・ドゥル・バンドの復刻には発見がありました。

ようやくソマリ音楽の往年の音源に、

少しずつ光があたり始めるようになった今日この頃ですけれど、

アナログ・アフリカがドゥル・ドゥル・バンドをリリースするというニュースには、

正直歓迎できないというか、もっとほかにリイシューすべきものが

あるんじゃないのとしか思えなかったのでした。

というのも、ドゥル・ドゥル・バンドは、

オウサム・テープス・フロム・アフリカが87年の『第5集』をCD化していて、

平凡なアフロ・ファンク・バンドといった感想しか持っていなかったからです。

しかし、あらためてこのアナログ・アフリカ盤を聴いてから振り返れば、

オウサム・テープス・フロム・アフリカ盤は音質が悪すぎましたね。

劣化したカセット・テープのノイズのせいで、

このバンドの魅力を伝えきれていなかったことが、いまではよくわかります。

今回アナログ・アフリカがリイシューしたのは、

彼らのデビュー作とセカンド・アルバム。

ギターやベースの音もくっきりと捉えられていて、

当時モガディシュのディスコを沸かせたという、

ドゥル・ドゥル・バンドの演奏力をようやく認識できましたよ。

たしかにサウンドは、北米ファンク・マナーというか、

まんまコピー・バンドであるものの、それぞれ個性的な男女歌手がコブシを利かせて、

ソマリらしい5音音階のメロディを歌い、ディープな味わいを醸し出しています。

ガッツのあるサックスのブロウなども、嬉しいじゃないですか。

セカンド作では、レコードの針飛びを模したミックスという斬新なアイディアも聞かせ、

サウンド・エンジニアリングの才にもウナらされました。

モガディシュを沸かせたソマリ・ディスコ・バンドから、

濃厚なソマリ風味を味わえる、得難いリイシュー作です。

Dur-Dur Band "VOLUME 1 & 2" Analog Africa AACD087 (1986/1987)

2018-10-25 00:00

コメント(2)

現代ブラジルのストーリーテラー ルーベル [ブラジル]

朴訥とした、シロウトぽい歌い口に惹かれました。

こういうアマチュアぽさを失わないところが、

ブラジル音楽がいつまでもフレッシュでいられる秘訣ですね。

優雅な弦オーケストラがたゆたうと、妙に均質的なビートを刻むギターのバチーダと

ドラム・マシーンが加わり、上質のサウンド・スケープが立ち上るサウンドは、

けだしブラジルのフォークトロニカでしょうか。

スペースを大きく取り、管や弦にコーラスをレイヤーしたアレンジが、

ものすごく斬新です。管と弦のアレンジは、アントニオ・ゲーラ。

まるでインスタレーションを観るようなこの音楽の質感は、

マシーンと人力が絶妙なバランスで、

有機的に絡み合って生み出されているのを感じます。

話題のマルセロ・カメーロをホウフツとさせるサウンドで、

じっさいルーベル本人も、マルセロ・カメーロのファンを自称しているんだそう。

マルセロのヴォーカルが好みじゃないぼくには、ルーベルの方が断然いい。

これが2作目だそうです。

サンバのバツーキ、メロウなローズのサウンド、ゆるいヒップ・ホップ、

上品な室内楽、アーバンなネオ・ソウル、爽やかなソフト・ロック。

さまざまな音楽を吸収してきた軌跡が、

現代のストーリーテラーたらんとする詩的な才能を輝かせています。

歌詞を解さずとも、サウンドだけで十分それが伝わってきますよ。

人肌のぬくもり伝わるポップ・センスが、

知的すぎず親しみやすくて、好感が持てます。

Rubel "CASAS" no label no number (2018)

2018-10-23 00:00

コメント(0)

没後50年記念作 コンフント・ロベルト・ファス [カリブ海]

コンフント・ロベルト・ファスの新作!

いったい何年ぶりなんでしょうか。

カムバック作なのか、それとも地道に活動を続けていたのか、

よくわからないんですけれど、

おととし出ていたアルバムが、ようやく日本に入ってきました。

ロベルト・ファスといえば、コンフント・カシーノの専属歌手から独立し、

50~60年代に活躍したキューバの名歌手。

66年にファスが亡くなったあとも、コンフント・ロベルト・ファスは活動を続け、

ぼくも78年のアレイート盤“HOMENAJE A ROBERTO FAZ” を

すいぶん愛聴したおぼえがあります。

でもその後はフェイド・アウトというか、CD時代に入ってからは、

その名を聞くことがなくなっていたので、いきなりの新作には驚きましたねえ。

ジャケット写真には、オリジナル・メンバーらしき老齢の男性も写っていて、

完全に世代交代したわけではなく、往年のメンバーも残っているようですよ。

クレジットがいっさいないので、確かめられないんですけれども。

久しぶりに聴くコンフント・ロベルト・ファスの演奏ぶりは、実にハツラツとしています。

この楽団って、時代が下るほどに、軽やかになっていくのを感じますね。

78年のアレイート盤を聴いた時も、60年代にはなかったスピード感が

すごくフレッシュに感じましたけれど、今作ではさらに力が抜けて爽やかです。

オハコのグァラーチャはもちろん、パチャンガやクンビアも取り上げた

カラフルなレパートリーがゴッキゲン。

ロベルト・ファスお得意のボレーロ・メドレー、モザイコももちろんやっています。

ラスト・トラックのアフロ色濃いコンガ・メドレーでは、

ぼくの大好きな‘Sun Sun Babae’も飛び出して、もう大満足。

ロベルト・ファスが亡くなって半世紀、主人が不在となった後も、

跡取りたちが立派にアップデイトしていることを示した、記念すべきアルバムです。

Conjunto Roberto Faz "COSITAS QUE TIENE CUBA" Bis Music CD1035 (2016)

2018-10-21 00:00

コメント(0)

女たちのソン セプテート・モレーナ・ソン [カリブ海]

カネーラ・デ・クーバに続いて、またもキューバのお姉さまグループです。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-04-02

なんとソンの本場サンティアゴ・デ・クーバのグループだというのだから、ビックリ。

本格的なセプテート編成の女性だけのソン楽団なんて、

30年代のアナカオーナ以来じゃないの?

と思って、ちょっと調べてみたら、ほかにもいくつかグループがあるみたい。

マチスモからの解放を目指したのかどうかは知りませんが、

男たちから、女にソンが歌えるものかと冷笑されてきたので、

女だけでも伝統ソンを立派にやることができることを証明したかったと、

リーダーのアイメー・カンポス・エルナンデスはインタヴューで答えています。

たしかにカネーラ・デ・クーバのようなサルサなら、ポップ・センスを生かして、

女性グループならではの華やいだ雰囲気を演出することもできるけれど、

シブい伝統ソンじゃねえ。どんな感じになるのかなあ、とぼくも聴く前は不安でしたが、

いやあ、目を見開かされましたよ。なんてフレッシュなんでしょうか。

その昔、シエラ・マエストラが登場した時のことを思い出しました。

色気で迫るような女の武器を使わず、

王道のソンに真正面から取り組んで、堂々と歌っているところがいいじゃないですか。

パンチの利いた歌いぶりに、みずみずしいコーラス、これぞソンの味わいです。

メンバーの演奏力もめちゃくちゃ高くって、

アイメー・カンポス・エルナンデスが弾くトレスは、名人級。

パーカッションのリズムのキレも抜群で、そんな確かな実力は、とびっきりグルーヴィな

イグナシオ・ピニェイロの‘La Mulata Rumbera’が証明しています。

レパートリーはソン一辺倒ではなく、

ボレーロ・メドレーもあり、チャングイやグァヒーラに、

ジョー・アロージョのソン・カリベーニョまで取り上げています。

カラフルなアルバム作りとしながらも、ポップ寄りにはせず、

ソンの裏庭感あふれる味わいで一本芯を通しているところが、嬉しいアルバムです。

Septeto Morena Son "LO QUE TRAIGO YO" Egrem CD1547 (2017)

2018-10-19 00:00

コメント(0)

40年後のソフト&メロウ ホンネ [ブリテン諸島]

通勤ウォーキングのお供に、

ロンドンのエレクトロ・デュオ、ホンネの新作が加わって、はや2か月。

CRCK/LCKS、キーファー、リジョイサーと連続プレイして違和感がないのは、

ジャジーなアーバン・テイストのサウンドに、

共通するセンスがあるからでしょうね。

ホンネの音楽性はエレクトロ・ポップですけど、

ジャズ新世代がデザインするサウンドと、親和性があるのを感じます。

プロフェットのサウンドとか、ネオ・ソウル的な音色の選択に対するこだわりは、

すごくありそうじゃない?

昼と夜をイメージした楽曲を半々に収めたというものの、

メロウなムードは、昼夜ともに共通していて、

ややファンキーな昼とメランコリックな夜といった程度の違い。

ジャジーなヒップ・ホップ・センスのビートメイクは、テン年代らしいものの、

スムースで聴き心地のよいソングライティングの才は、

「ソフト&メロウ」全盛期を思わせます。

歌詞に「東京」や「渋谷」が出てくるほど、日本大好きデュオだということは、

解説を読んで初めて知りましたけど、デュオ名は日本語の「本音」から取っていて、

彼らのレーベル名が「建前レコーディングス」だというんだから、面白い。

「ソフト&メロウ」を称したクロスオーヴァー・サウンドが日本で流行した40年前には、

将来、東京に憧れるロンドンの若者が「ソフト&メロウ」なサウンドを作るなんて、

想像だにしなかったよなあ。

だって、当時のロンドンといえば、パンク全盛の時代だもんねえ。

40年前を知る者には、時代の移ろいを感じずにはおれません。

ホンネ 「ラヴ・ミー/ラヴ・ミー・ノット」 アトランティック WPCR18074 (2018)

2018-10-17 00:00

コメント(0)

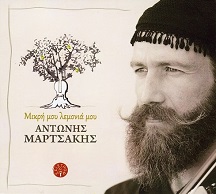

『その男ゾルバ』のラスト・シーン アントニス・マルツァキス [東ヨーロッパ]

クレタ島の楽器というと、胡弓に似たリラのメージが強いですけれど、

この人が弾くのはヴァイオリンなんですね。

アントニス・マルツァキスは、クレタ島の中堅の伝統音楽家だそうで、

本作が6作目とのこと。

ウードに似た4コース8弦の弦楽器ラウート2台が歯切れのいいリズムを刻み、

カクシ味として鈍い響きのダウラキ(スネア大の太鼓)がリズムを補う合間を、

アントニスがくるくると旋回するメロディを、ヴァイオリンで奏でます。

この3人がレギュラー・メンバーで、曲によって縦笛、ウッド・ベース、マンドリン、

ギターがゲストで加わります。

きっぱりとした歌いっぷりが晴れ晴れとしていて、気持ちいいですねえ。

虚飾のないその歌いぶりに、伝統音楽家としての矜持を感じさせますよ。

クレタ島の伝統的な頭飾り、サリキをつけたジャケット写真のきりりとした横顔に、

それが表われているじゃないですか。

クリティカと呼ばれるクレタ島の伝統音楽を、

シンプルな編成でカジュアルに聞かせるアルバムは、

これまでもいくつか耳にしてきましたけれど、

本作は演奏の主役がリラではなく、ヴァイオリンのせいか、

サウンドに深みがあって、豊かな味わいをおぼえます。

アラブのタクシームをホウフツとさせるヴァイオリンの即興もスリリングならば、

ゆったりとしたテンポのララバイでは、その奥行きのあるメロディに歴史を感じさせます。

ダンス・チューンのキレもバツグンなんです。

ギリシャの民俗ダンスでもとりわけ激しいといわれる、

クレタの軽快に跳ねるステップ・ダンスが目に浮かぶようです。

そういえば、名画『その男ゾルバ』の舞台は、たしかクレタ島でしたよね。

すべてを失った主人公が、ゾルバにダンスの教えを乞い、

クレタ島のまばゆい陽の下で、二人でダンスするラスト・シーンを思い出しました。

Antonis Martsakis "MIKRI MOU LEMONIA MOU" Aerakis AMA408 (2018)

2018-10-15 00:00

コメント(0)

オリジナルを超えた『リメイン・イン・ライト』 アンジェリク・キジョ [西アフリカ]

アンジェリク・キジョが、なんとあの『リメイン・イン・ライト』をカヴァー!

よくまあこの企画、考えついたもんだ。仕掛け人、表彰もんだね。

まさかキジョ本人のアイディアじゃないよね!?

先に白状しておきますけれども、キジョは歌手として好きなタイプじゃないし、

『リメイン・イン・ライト』は、買って早々に手放してしまったレコード。

そんなぼくにとって「マイナスの2乗」企画だからこそ、

逆転びっくりの「プラス」になるかもという予感がしたんですが、大当たりでしたよ。

ちょこっと昔の記憶をたどると、『リメイン・イン・ライト』が出た80年は、

ぼくはロックへの興味を完全になくしていて、

本格的にアフリカ音楽へのめりこんでいた時代でありました。

そんな頃に、リズムや曲の構造にまで踏み込んで

アフリカ音楽を取り込もうとしたロック作品として登場したのが、

『リメイン・イン・ライト』だったのです。

ムチのようにしなるビートが強烈なA面1曲目に、

「おー、カッコいいねぇー」と思いはしたものの、

「でも、こんなにカッコよくする必要ないんだけど」などと、

ひどく冷めた感想を持ったことを、いまでもよ~く覚えていますよ。

こういうカッコよさって、まぎれもなくロックのセンスで、

アフリカ音楽のカッコよさとは別物だろ、と。

これとまったく同じ感想をもったレコードが、この少しあとにもあったよなあ。

ビル・ラズウェルがプロデュースした、フェラ・クティの“ARMY ARRANGEMENT” です。

ビシビシと強烈なスネア音が耳残りする、

スライ・ダンパーのドラムスに差し替えたリズム・トラックは、

いかにも80年代ロックらしいドラム・サウンドでした。

あー、こういう風にしないとロック・ファンにはウケないんだろうけど、

違うんだよなあと、ボヤいたもんです。

ビル・ラズウェルがプロデュースに絡んでいない、

ナイジェリア国内ヴァージョンと聴き比べれば、その違いは歴然。

ビル・ラズウェル・プロデュース・ヴァージョンが、

のちにブロークン・ビートのネタとなったのは、いかにもでした。

話戻して、その『リメイン・イン・ライト』のカッコよさもA面だけで、

B面はなんだかパッとしない曲が並んでいたし、

ラスト・トラックがこれまた暗くて、ひどく後味が悪かったことを記憶しています。

なにより、ぼくにはダメだったのが、デイヴィッド・バーンのヴォーカル。

生理的に受け付けられない典型的な声と歌いぶりで、

これでもう自分には不要なレコードと、烙印を押したんでした。

それに比べたら、キジョのパワフルな歌いっぷりといったら、どうです。

バーンの線の細い白人的なヴォーカルとは、まさに対照的。

硬直的なキジョのヴォーカルは、もともとロックと親和性が高く、

『リメイン・イン・ライト』というマテリアルにはうってつけです。

結果、オリジナルとは比較にならないどころか、

オリジナルをはるかに凌ぐカヴァー・アルバムとなりましたね。

エッジの立ったビートは、ふくよかなグルーヴへと変わり、

がっしりと計算されたアレンジと、

それを肉感溢れるサウンドに膨らませる演奏ぶりに

アフロ・ロックの成熟を感じさせます。

トニー・アレンを起用して、スウィング感たっぷりのドラミングを

効果的に組み込んだアイディアも、今の時代だからこそでしょう。

アフリカのまなざしで西洋を素材化した今回の企画は、

数年前にテリー・ライリーの『イン・C』をマリのミュージシャンに演奏させた、

あの醜悪なアルバムへの強烈なカウンターにもなりましたね。

テリー・ライリーなど知るよしもないアフリカ人ミュージシャンに、

『イン・C』を演奏させるという企画は、

西洋人の自己満足以外のなにものでもありませんでした。

現代音楽が行き詰ったなれの果てのミニマル・ミュージックを、

アフリカの音楽家たちにやらせるという企画に透けて見える

西洋人の傲慢さに、ガマンならなかったのですよ。

西洋近代への反動からアフリカの価値観に接近した『リメイン・イン・ライト』を、

本家アフリカがポストモダンな屈折をあざ笑うかのように、

楽々と乗り越えてみせたカヴァー。

80年代を代表する知的なロック名作を、

テン年代の肉体感溢れるアフリカン・ポップの傑作へと変貌させたことは、

アフリカがロックを奪還した象徴です。

Angelique Kidjo "REMAIN IN LIGHT" Kravenworks KR1002 (2018)

2018-10-13 00:00

コメント(4)

コロゴの若きオピニオン・リーダー アタミナ [西アフリカ]

もう一人、コロゴのホープがいることを忘れちゃいけません。

キング・アイソバのガーナ国内ツアーで、前座を務めているというアタミナ。

コロゴの立役者を集めた話題のコンピレーション“THIS IS KOLOGO POWER!” で、

キング・アイソバをフィーチャーし、

‘Ghana Problem (Mind Your Own)’ を歌っていた人ですね。

野性味たっぷりに歌う、アタミナの若々しく粗削りなヴォーカルがイイんです。

弦を叩きつけるようにかき鳴らす、

コロゴのシンプルな反復フレーズに、ウキウキします。

打ち込みやキーボードのチープなサウンドには、

スレンテンを思わすユーモアがあって、

コロゴのキュートな魅力となっていますね。

アタミナは、ブルキナ・ファソの国境に近いガーナ北部の小村ボンゴの生まれ。

民間療法士から転向して、コロゴの歌い手になったといいます。

祖父がコロゴのミュージシャンだったそうですが、祖父から習ったことはなく、

自分で覚えたとのこと。

アユーネ・スレは、ヒップ・ホップ感覚の強いポップなコロゴを持ち味としていましたが、

アタミナはカントリー・ブルースをホウフツする、

オーセンティックなサウンドを聞かせます。

時事問題をテーマに、社会批評に富んだ歌詞を歌い、

ラディカルな政治姿勢を示すシンガーのようですね。

プラスチック製品の使用を禁止しようと訴える‘Rubber Song’ のほか、

「正義なくして平和なし」と歌う‘When Two Elephants Fight’ では、

ボコ・ハラムを非難しています。

硬派な社会的メッセージを、

軽妙でユーモアのある音楽にのせて歌う音楽家は、信頼に足る。

これは、ぼくの長年の経験則。

アタミナはコロゴの若きオピニオン・リーダーといえそうですね。

Atamina "SYCOPHANTIC FRIENDS" Makkum MR21 (2017)

2018-10-11 00:00

コメント(0)

ヒップ・ホップ世代のコロゴ・パワー アユーネ・スレ [西アフリカ]

ダミ声の怪人キング・アイソバのバンドで、

ボール大のシェイカー、シニャカを振っていたアユーネ・スレのソロ・デビューです。

アイソバに劣らぬダミ声、というよりどら声でしょうか。

ユーモラスな歌い口に、いつしか頬もユルみ、笑顔にさせられるハッピーなコロゴです。

コロゴって、やっぱり現代のミンストレルですね。だって、辻芸人そのものじゃないですか。

ガーナの田舎道で子供たちに囲まれ、歌っている様子が目に浮かぶようです。

アユーネ・スレは79年、ガーナ南部の大都市クマシの郊外で、

北部出身の両親のもと生まれました。

母親がガーナ北部の伝統的な発酵ビール、ピートを飲ませるバーを営んでいて、

そのバーで演奏していたコロゴのミュージシャンに、スレは心を奪われます。

スレがあまりにもコロゴに夢中になるので、学業の遅れを心配した両親は、

スレを故郷のボルガタンガの学校へ送りますが、

それはまったくの逆効果で、スレはさらにコロゴにのめり込んでいったのでした。

13歳の時、カセットに録音した曲がボルガタンガのラジオ局で取り上げられ、

それを機に、スレの名前は一気に高まりました。

次々と新曲を作っては発表し、両親が働くクマシに戻ってきた時は、

すでにフラフラ人のコミュニティで、コロゴのスターとなっていたそうです。

その後スレはキング・アイソバのバンドに入り、

13年からヨーロッパへツアーに出ます。

コンサートのオープニングでスレが歌う、

‘What A Man Can Do A Woman Can Do More Better’のウケがよく、

15年にシングル・カットしたところ、

ヨーロッパのアンダーグラウンド・シーンでヒットし、

今回のソロ・デビューへと繋がりました。

スレのコロゴは、伝統的なスタイルばかりでなく、

ガーナ版アフロビーツとして近年ガーナで大人気のアゾントや

ヒップライフも巧みに取り入れていて、そのポップ・センスは抜きん出たものがあります。

6人のラッパーをフィーチャーしてヒップ・ホップをミックスしたコロゴは、

現地の若者にウケそうだし、キャッチーなメロディなど、

ソングライティングの能力も高く、アイソバ以上の才能を感じさせます。

一方、伝統スタイルでは、ギターの弾き語りならぬ、

シニャカの振り語り‘Senyaane’も聴きものです。

コロゴを多角的なサウンドで料理しつつ、

軽やかなプロダクションが良い意味でのチープさを伴って、

コロゴのカジュアルな魅力を十二分に発揮した傑作です。

Ayuune Sule "WE HAVE ONE DESTINY" Makkum/Rebel Up! MR23/RUP001 (2018)

2018-10-09 00:00

コメント(0)

エグ味は旨味 デレブ・ジ・アンバサダー [東アフリカ]

アズマリ出身の歌手デレブ・デサレン率いる

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-11-02

在オーストラリアのエチオ・ポップ・バンド、デレブ・ジ・アンバサダーが、

昨年に続き3度目の来日を果たします。

ホーンズを従えた生バンドによるエチオ・ポップは、

本場エチオピアでも、おいそれとは聞けるもんじゃありません。

それを日本にいながらにして体験できるんだから、

これを贅沢と言わずして、何と言いましょう。

んもー楽しみで、今からソワソワしっぱなしですよ。

エチオピーク・シリーズを聴き倒しているエチオ・ポップ・ファンなら、

デレブ・ジ・アンバサダーのライヴを見逃すような人はいないと思いますけど、

もし情報をキャッチしそこねている人が周りにいたら、教えてあげてください。

今回のツアーは、今月19日から始まりますよー!

https://ethiopianartclub.org/events/

で、今回はなんと、新作をひっさげての来日なんですね。

思えばデビュー作が出たのは、もう8年も前のこと。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-02-01

2作目を出すまで、ずいぶん時間がかかったものです。

デビュー作は、バリトン・サックスも加えた5管編成という

ブ厚いホーン・セクションが聴きものとなっていたんですが、

今作のホーンズは3管となり、メンバーもだいぶ入れ替わっています。

バンド・サイズがやや縮小したことによって、

デビュー作の音圧でぐいぐい迫ってくるようなパワーは減じたとはいえ、

エチオピア黄金時代のサウンドの再現にとどまることなく、現代性を加味しながら、

じっくりとサウンドを練り上げたことがわかる力作に仕上がっています。

野性味溢れるデレブのファンキーな歌いっぷりも申し分なく、

なにより嬉しいのは、エチオピア音楽独特のエグ味を失っていないことです。

それは、‘Ethiopia’と題されたタイトル・トラックにも表れていますね。

‘Ene Negn Bay Manesh’ を原題とするこの曲は、

エチオピア黄金時代の影の立役者、ギルマ・ベイェネの名曲で、

昨年ギルマがフランスのエチオ・ポップ・バンド、

アカレ・フーベとともに制作した初ソロ作にも収録されていました。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-03-12

ギルマ・ヴァージョンでは、エレクトリック・ギターがジャズぽいリックを繰り出し、

ジャジーなサウンドを演出していましたけれど、

デレブはクラールをカクシ味にして、

ノスタルジックなエチオ・ポップの味わいを溢れさせています。

こうした濃厚な味わいは、

コンテンポラリーなエチオ・ポップのサウンドがクリーンになるにつれ、

じょじょに薄れつつあるものなのですけれど、

デレブはエチオ・ポップの美学ともいえるエグ味を、

意識的にキープしてるみたいですね。

アルバムの前半を占めるデレブのオリジナル曲が、

エチオピアの伝統モードのなかでとりわけアクの強い、

アンチホイェやアンバセルを使った曲が多いことからも、それは見て取れます。

オーストラリアに渡ったデレブが多国籍のメンバーとバンドを組み、

外からエチオピア音楽を見つめたことで、

あらためてエチオピア音楽の独自性である<旨み>を自覚したのかもしれません。

黄金時代を思わすむせかえるような臭みに、

エチオピアの人情味が宿った会心のアルバムです。

Dereb The Ambassador "ETHIOPIA" no label no number (2018)

2018-10-07 00:00

コメント(0)

直情的なタハリール レザー・ゴリ・ミルザザリ [西アジア]

イランの古典声楽は蝋管・SP時代に限ります。

19世紀生まれのエグバール・アーザルやターヘルザーデを知ってしまったら、

もう現代の古典声楽なんて聞けません。

スクラッチ・ノイズなどものともしない剛直な歌唱は、

現代の歌い手にはないスゴ味があります。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-06-14

そんなぼくなので、レザー・ゴリ・ミルザザリの見たことのないCDを発見して、

矢も楯もたまらず飛びついてしまいました。

そしたら、あれ? 聴き覚えのある曲ばかり。

それもそのはず、さんざん聴いたマーフール盤とジャケットは変わっているものの、

CD番号は同じで、新装再発盤なのでした。

2曲が差し替わり、曲順を変えているほか、

旧版とは音源も違うのか、収録時間に差があり、音質もだいぶ違います。

旧版はノイズを取りすぎて、音質が少し痩せていたのに対し、

新装版はノイズをある程度残しながら、より自然な音に近づけているんですね。

これならダブリで持っていてもいいかなと納得したものの、

13年にこの新装版が出ていたのは、気付きませんでした。

レザー・ゴリ・ミルザザリは、

ターヘルザーデより下の世代の20世紀生まれで、

わずか40歳で早逝してしまった名歌手です。

録音があまり残されておらず、マーフールのほか、

カルテックスとチャハールバーグからもCDが出ていますけれど、

それぞれかなり曲はダブります。

レザーの直情的なタハリールが爆発する瞬間のスリリングさは、たまりません。

緊張を高めて一気に解き放つタハリールの輝かしさは、格別です。

芸術性と野性味が共存するのは、この時代のアーヴァーズだけでしょう。

伴奏も素晴らしく、もっとも多くの曲でモシル・ホマーユンがピアノを弾くほか、

巨匠アボルハサン・サバーのヴァイオリンも聴くことができます。

モシル・ホマーユン(1885-1970)は、ピアノで古典音楽を初めて演奏したパイオニアで、

サントゥールの模倣の域を超えたピアノ演奏法を確立した巨匠です。

モシルのスタイルは、のちのモルタザー・マハジュビーや、

ジャヴァッド・マアルフィといったピアニストたちにも大きな影響を与えたといいます。

モシルはターヘルザーデと共演した録音なども残っていますけれど、

レザーの伴奏を務めた曲が、代表的名演とみなされているようですね。

レザーのCDを聴いていて、モシル・ホマーユンのピアノをもっと聴きたくなり、

ピアノ・ソロ・アルバムも引っ張り出してきたんですが、

微分音調律されたピアノで、マーフール、ダシュティ、ホマーユン、

アフシャーリーといった旋法を10分前後で聞かせる独奏は、やはり絶品です。

Rezâ-Qoli Mirzâ Zelli "VOCAL PERFORMANCES OF REZÂ-QOLI MIRZÂ ZELLI" Mahoor Institute of Culture and Art M.CD52

Reza Gholi Mirza Zeli "THE VOCALS OF REZA GHOLI MIRZA ZELI" Mahoor Institute of Culture and Art M.CD52

Moshir Homâyun Shahrdâr "MOSHIR HOMÂYUN SHAHRDÂR, PIANO" Mahoor Institute of Culture and Art M.CD454

2018-10-05 00:00

コメント(0)

ホラズムの古謡 アブドゥカディール・ユスポフ [中央アジア]

10年くらい前だったか、ウズベキスタンに旅した人が現地で買い付けてきた

ウズベキスタン盤CDが、話題を呼んだことがありました。

その時ウズベク・ポップにも、いろいろなスタイルがあることを知ったわけですけれど、

とりわけ興味をひかれたのが、ホラズム出身の女性歌手たちでした。

打ち込み使いのポップスながら、フォークロアな香り高い伝統ポップスで、

タールやドゥタール(ロング・ネックの弦楽器)、ドイラ(フレーム・ドラム)といった、

かの地の楽器がふんだんにフィーチャーされていましたね。

トルコやイラン、カスピ海に面する国々のポップスを連想させつつ、

そのどれとも違う趣に、これがホラズムの特徴なのかと思いながら聴いたものです。

ホラズムといえば、古代からペルシャ、アラブ、テュルク系の民族が進出し、

さまざまな文化が往来した都市。13世紀には中央アジアから西アジアに及ぶ、

東方イスラーム世界の最強国ホラズム・シャー国の中心地だったところです。

ホラズムが民謡や伝統歌謡の宝庫であるのは、

ウズベキスタンのなかでも独特の文化を育んできた歴史ゆえなのでしょうね。

そうした伝統が、現代のポップスにまで脈々と受け継がれていることは、

フェルーザ・ジュマニヨーゾヴァ嬢のアルバムが証明していましたけれど、

今回はポップスではなく、ホラズムの古謡を歌う、

素晴らしい男性歌手の現地盤を聴くことができました。

棚卸していたら、当時の入荷品が今頃出てきたんだそう。

その歌は、タールを抱える表紙が示すとおり、

トルコの吟遊詩人アシュクのサズ弾き語りを思わすほか、

悠々と歌うその雰囲気は、トルクメニスタンにカスピ海をまたいだ国、

アゼルバイジャンの伝統音楽ムガームに通じるところも感じられます。

野趣に富んだその歌いぶりは、イラン古典声楽やムガームのように

装飾的な技巧を節回しに用いる洗練とは、また別の魅力がありますね。

喉を開いた豊かな発声と伸びやかな歌い口には、自由さがあって、

ゆったりとしたその歌い回しに身を委ねていると、心が落ち着くのを感じます。

緩急をつけた小編成の弦・打楽器アンサンブルに、一部の曲では

弦楽オーケストラが付く曲もありますけれど、ここで歌われるのは、

サマルカンドのウズベク古典声楽とはまったく異質の音楽。

これがホラズムのフォークロアが生み出した伝統歌謡の味わいなんですね。

なんだか聴いていると、この歌手が特別素晴らしいというわけではなく、

ホラズムにはこんな歌い手が大勢いるんじゃないかという気がしてくるんですよ。

もっと聴いてみたくなりますけど、ウズベキスタン盤なんて日本じゃ手に入らないし、

10年前ですら現地にはオーディオCDがほとんどなく、

MP3 CDばかりだったというから、こりゃなかなか難しそうです。

いつかホラズムにも行ってみたいなあ。

Abduqodir Yusupov "SOZ BILAN" Ravshan no number (2008)

Feruza Jumaniyozova "SIZNIKI SANITATIM, SIZNIKI KALBIM" PanTerra Studio no number (2007)

2018-10-03 00:00

コメント(0)

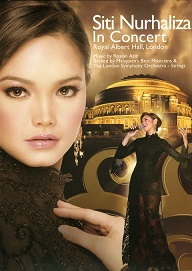

貴婦人になったマレイシアの大歌手 シティ・ヌールハリザ [東南アジア]

もう金輪際、「シティちゃん」などと呼びません、いや呼べません。

この大物感、これがあのシティ・ヌールハリザなのかと、

タメ息がでるほどの変貌ぶりです。

結婚して貴族の称号ダトゥを得、

貴族の社交や生活習慣もすっかり板についたのでしょう。

堂々とした立ち居振る舞い、自信に満ち溢れた所作、

雄弁にMCするシティに、もうかつての少女ぽい面影はありません。

シティのライヴといえば、

シティのライヴといえば、05年のロンドンのロイヤル・アルバート・ホールの感動が

いまだに忘れられないんですけれど、

その感動は、田舎の貧しい村に生まれた天才少女歌手が、

大都会に出て成功し、

ついにマレイシアを代表する歌手まで上りつめて、

ロンドンの名門コンサート・ホールの

ステージに立ったのを目撃する

サクセス・ストーリーにありました。

しかしあの時の感動も、通過点にすぎなかったんですね。

シティはすでにそこから二段も三段も

ステップアップしたステージに立っています。

かつての少女は貫禄のある貴婦人へと成長し、

天才歌手は国が誇る大歌手となったことを、

これほど実感させるライヴはありません。

本DVDは15年11月7日と8日の2夜、

クアラ・ルンプールのイスタナ・ブダヤで行われたコンサートを収録したもの。

東方のともし火コンサートに続くコンサート・ライヴで、

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-05-31

豪華なオーケストラを率いて伝統音楽を披露した前回とは趣向をぐっと変え、

インドネシアの大ヴェテラン、ヘティ・クース・エンダンと

マレイシアのヴェテラン・ロック・シンガー、ラムリ・サリップの2人をゲストに迎え、

カジュアルな雰囲気でポップス中心のレパートリーを歌う、歌謡ショーとなっています。

シティは大先輩のヘティにもまったく臆するどころか、対等に渡り合っていて、

大先輩と後輩というより、めちゃめちゃ仲の良い年の離れた友人といった雰囲気ですね。

ヘティがもうノリノリで、エンタテイナー魂を炸裂させてシティを守り立てるところは、

長い芸能生活を経たヴェテランの懐の深さを感じさせます。

ヘティの歌の上手さも相変わらずで、ラテン・ボレーロにアレンジして歌った、

80年代のポップ・クロンチョンのヒット曲‘Kasih’が聴きもの。

シティとの息の合ったデュエットにも、引き込まれるばかりです。

いまさらですけど、本当に二人の歌唱力にはホレボレしますよ。

ロック・シンガーのラムリ・サリップを迎えたのも大成功で、

歌謡とロックというスタイルの違いが、互いを引き立て合っています。

ラムリがシティの横でダミ声でいくらシャウトしても、

シティの歌がぜんぜん負けてないところがスゴいんだわ。

シティの歌のダイナミック・レンジがハンパなく大きくて、

ロック・シンガーとは別種のスケール感で圧倒します。

ラムリが歌い終えたあと、

「シティはソウル・シンガーだ!」と思わず口走るところなど、そのいい証明です。

ヴィデオの後半に収められたリハーサル風景が、また見もの。

狭いスタジオの中で、ミュージシャンに指示を出すラムリと、

シティとヘティのいかにもリラックスした楽しそうな様子が、

コンサートの成功を約束しているようで、観ているだけで笑みがこぼれます。

[DVD] Dato’ Siti Nurhaliza "KONSERT SATU SUARA VOLUE 2" Siti Nurhaliza Productions/Universal 5735513 (2018)

[DVD] Siti Nurhaliza "IN CONCERT, ROYAL ALBERT HALL LONDON" Suria SRDVD06-53618 (2006)

2018-10-01 00:00

コメント(2)