パリ発コンテンポラリー・ライ シ・カメル [中東・マグレブ]

もう一人、奇特なライ・シンガーがいたのを思い出しました。

こちらも古いオラン・スタイルのライを生演奏で聞かせる人で、

パリを拠点に活動している、かなり年配の歌手です。

アコーディオンとガスバに、たっぷりとした弦セクションをフィーチャーした、

オーセンティックなスタイルのポップ・ライをやる一方で、

サルサあり、ジャズあり、レゲエあり、グナーワあり、ヒップ・ホップありと、

まさしくワールド・ミュージックなレパートリーが詰まっています。

サルサやジャズ、レゲエの達者な演奏ぶりは、

フランス人ミュージシャンのレヴェルの高さを示すもので、

その洗練されたサウンドのクオリティは、ライ新作としては抜きんでています。

レゲエ・ナンバーでウードをフィーチャーするアイディアもツボにはまっているし、

ホーン・セクションをたっぷりフィーチャーしたグナーワ・ナンバーは、

初期のオルケストル・ナシオナル・ド・バルベスをホウフツとさせます。

クレジットされたミュージシャンは、総勢50名を超すという豪華さで、

これほど力の入った制作は、今日びのライ新作では、ちょっと見当たらないでしょう。

解説がまたふるっていて、フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語、アラビア語、

中国語、ロシア語で書かれていて、世界市場を相手にしているといわんばかり。

ソフィアン・サイーディほどレトロ志向は強くなく、

コンテンポラリーなサウンドで魅力を打ち出そうとしているようで、

幅広い客層を取り込もうという意欲がうかがわれます。

世界各地をツアーしているものの、

故郷のアルジェリアでは販路が見つからないらしく、

どうやら本国では無名の存在みたいですね。

ソフィアン・サイーディがライナ・ライなら、

シ・カメルはオルケストル・ナシオナル・ド・バルベスを思わせるということで、

どちらも聴き応え十分の力作。

本国アルジェリアからは登場しえない、パリ発のユニークなアルバムです。

Si Kamel "DREAM" Cesam International no number (2016)

2018-04-30 00:00

コメント(0)

遅れてきたワールド・ミュージック志向のライ・シンガー ソフィアン・サイーディ [中東・マグレブ]

クラリネットがひらひらと東欧風メロディを紡ぐイントロで始まる、

今日びのライには珍しい、生演奏によるアルバム。

サックス、サズ兼ギター、シンセサイザー、シンセ・ベース、ドラムス、ダルブッカの

6人組バンド、マザルダを従えた、

ライ歌手ソフィアン・サイーディの2作目となる新作です。

ソフィアンは、シェブ・マミのかつての代名詞「ライのプリンス」をもじって、

ライ新世代を表す「ライ2.0のプリンス」を自称しているんですが、

このオールド・スクールぶりは、どうでしょう。

「ライ2.0」なんて称するくらいだから、

打ち込みにオートチューン標準仕様のライアンビーを、

さらにエレクトロ化したハイテックなライなのかと想像していたら、

真逆の80年代ポップ・ライに回帰したレトロ・サウンド。

本人の言によれば、ロック、ファンクはもとより、

シャアビ、ボリウッド、グナーワ、ンバラ、エチオピア音楽、マリ音楽まで貪欲に消化した、

ワールド・ミュージックとしてのライを目指すというのだから、変わっています。

今日び新しい世代ほど、ワールド・ミュージック扱いされるのをイヤがるもんですが。

なぜそれほどワールド・ミュージック志向なのかと思ったら、経歴を調べてナットク。

アルジェリア、オランの南80キロに位置する、

シディ・ベル・アッベスに生まれたソフィアンは、

18歳でパリへ渡り、96年にセネガル系フランス人のヒップ・ホップ・グループ、

トゥクルールへ参加したあと、ヨグ・ソトースやアリ・ドラゴンといった

フランスのワールド・ミュージック系バンドを渡り歩いているのでした。

またこの当時、モロッコ系フランス人DJ/プロデューサー、ナーブに呼ばれ、

アラビック・ドラムンベースの名作“SALAM HALEIKOUM” に起用されたとのこと。

お、そのCDなら持ってるとチェックしたところ、確かに2曲で参加していました。

その後は、ナターシャ・アトラスのグループに参加、

レコーディングやツアーに同行するなど、

ワールド・ミュージック関係のアーティストとの共演を重ね、

ようやく15年にソロ・デビューをしています。

なるほどキャリア十分、ソロ・アクトに転じるまで、ずいぶんと時間のかかった人で、

遅れてきたワールド・ミュージックのライ・シンガーという感じでしょうか。

リミッティをリスペクトしているのがよく伝わるルーツ志向のサウンドで、

既聴感のあるバンド・サウンドは、ライナ・ライそのもの。

覚えていますか? ライナ・ライ。

80年にパリで結成されたライナ・ライのメンバーはみな、

シディ・ベル・アッベスの出身でした。

まさしくソフィアンの大先輩なわけで、ワールド・ミュージックを志向するあたりも、

ライナ・ライをお手本にしたに違いありません。

そう考えて聞いてみれば、マザルダのサウンドは、「ライナ・ライ2.0」といえるかも。

アナログ・シンセサイザーやシンドラムなんて、いまやヴィンテージものの楽器を多用して、

80年代サウンドの再現に余念がありません。

シンセ・ベースがやたらとグルーヴィで、カッコいいんだよなあ。

フックの利いたラインが耳残りします。

ライナ・ライをブラッシュアップしたサウンドにのせて歌うソフィアンの、

こぶしの利いたむさ苦しい歌声も、

シェブ・ハレドやシャバ・ファデラがぶいぶい言わせてた頃の

大衆酒場のライの雰囲気をホウフツさせ、酔いしれます。

Sofiane Saidi & Mazalda "EL NDJOUM" Airfono AF0422401CD (2018)

Naab "SALAM HALIKOUM" Bloom 016878-2 (2002)

Raïna Raï "HAGDA" Blue Moon Productions BM131CD (1983)

Raïna Raï "LIVE IN PARIS" Hamedi 103202 (1989)

2018-04-28 00:00

コメント(0)

苦難が宿した激情 トニ・ブラクストン [北アメリカ]

14年のマイ・ベスト・アルバムにも選んだ、

トニ・ブラクストンとベイビーフェイスのデュエット・アルバムは、

「壮絶」の一語に尽きました。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-03-30

“Sweat” 終盤のフェイクの応酬は、もはや歌ではなく、セックスそのものだったし、

相手を傷付けながら謝り合う“Hurt You” は、

やるせない怒りに満ちたリリックが、ぐさぐさと胸に突き刺さり、

聴き続けるのがシンドくなって、何度途中でストップ・ボタンを押したことか。

これほど愛憎が複雑に入り混じった歌ばかり詰めこんだアルバムも稀なら、

トニ・ブラクストンの鬼気迫る歌いぶりは、圧巻の一語に尽きました。

ジャケットの「壁ドン」が、日本と男女逆の構図なのがアメリカらしいなんて、

聴く前は軽く考えていましたけれど、

あれは、トニの波乱に満ちた十年間の壮絶なドラマを表していたんですね。

あれから4年。

まもなく五十を迎えようとする、トニの8年ぶりとなるアルバムが届きました。

自己破産に難病と、次々と降りかかった災厄を乗り越えたトニの歌唱には、

かつてない激情がほとばしり、血しぶきが飛ぶかのような歌いぶりを聞かせます。

全8曲ミッドもしくはスロー、収録時間わずか30分強という短さ。

だというのに、この充足感はどうですか。

物足りなさをおぼえるどころか、

聴き終えた頃には、苦しくて息が上がりそうになります。

1曲1曲に込められた歌の熱量が、とにかくハンパない。

みずからシャウトなど、けっしてしないのに、

耐えに耐えた苦しみが、わずかにこぼれてしまうといった歌いぶりに、

かえって痛みの強さや悲しみの深さが伝わってきて、

聴く者の胸をえぐります。

ミッシー・エリオットばりのジャケットとタイトルは、

ジェットコースターのような人生を駆け抜けたトニの開き直りなのか、

もう何も怖れないトニの強さが伝わってくるようじゃないですか。

Toni Braxton "SEX & CIGARETTES" Def Jam Recordings B0027957-02 (2018)

2018-04-26 00:00

コメント(3)

宝探しゲームのアフリカン・ポップス ダイアモンド・プラトゥナムズ [東アフリカ]

アフリカン・ポップスの魅力の座標軸が、移り変わりつつあるのかもしれない。

タンザニア、ボンゴ・フレイヴァの新人、

ダイアモンド・プラトゥナムズのデビュー作を聴いて、

鈍感なわが脳ミソも、その地殻変動にようやく気付きはじめました。

ボンゴ・フレイヴァは、タンザニアで生まれた、

アメリカのR&Bやヒップ・ホップの影響を受けた音楽。

90年代から流行するようになりましたが、これまでここで紹介したことはありません。

南アのバブルガムやガーナのヒップライフ同様、

アフリカのどの国にもある「洋楽かぶれ」のジャンルで、

チープなプロダクションは、世界標準のクオリティからほど遠いものでした。

これまでこうした音楽は、所詮欧米のモノマネにすぎず、

B級C級の作品しか生み出せないという時代が、長く続いてきましたが、

ようやくそれが、過去のものとなりつつあるようです。

その大きな要因のひとつは、

プロダクションのクオリティが欧米と遜色なくなったことにありますが、

そうしたテクニカルな問題以上に、

文化のグローバル化によって、アフリカの音楽環境が質的にも構造的にも、

大きく変化したことによるものと思われます。

かつてのアフリカン・ポップスは、欧米からの影響を受けながらも、

それらの音楽を咀嚼したうえで、アフリカのオリジナルな表現として

作り変えてしまうところに、醍醐味がありました。

アフロビートやエチオピアン・ポップスが、まさにその良きサンプルといえます。

さらに歴史をさかのぼれば、欧米の音楽以前にラテン音楽やアラブ音楽など、

さまざまな外来音楽との出会いによって、

ルンバ・コンゴレーズやハイライフやターラブが生まれたように、

アフリカン・ポップスは、文化往来によるミクスチャーが起こした化学反応の賜物であり、

文化混淆の産物でありました。

文化混淆が生み出す魅力は、アフリカ独自の民俗性の発揮にあり、

独自性が発揮されない欧米亜流の音楽に価値はないというこれまでの常識は、

2010年代半ばのナイジャ・ポップによって、すっかり塗り替えられてしまいました。

マーケティングにたけたイギリスのDJたちが、

さっそくこうした音楽を「アフロビーツ」と名付けてラベリングしていますが、

ジャンル名はともかく、現在のナイジャ・ポップや、南アのクワイトやゴム、

そして今回のタンザニアのボンゴ・フレイヴァには、

欧米の音楽と同一線上で語れる共通の資質が感じられます。

それは、R&Bやグライム、トラップなどへの音楽的共感が、

ヒップ・ホップやクラブ・カルチャーという同世代文化のなかに、

しっかりと根付いていることです。

アフリカのデジタル世代の若者にとって、すでに欧米のカルチャーは憧れではなく、

カジュアルなライフスタイルとして、身近なものとして定着していることが、

そうした音楽から強烈に印象づけられます。

記号的なアフリカ性を必要としない同時代音楽へのアプローチは、

欧米の音楽性やテクノロジーのスキルを身に付けることによって、

欧米と遜色ないアウトプットを生み出すとともに、

従来のアフリカン・ポップスのような民俗性を強調せずして、

アフリカ性をにじみ出すようなニュアンスの変化をもたらしています。

いっさいアフリカの伝統楽器を使わず、

アフリカらしさなど一聴皆無に思えるサウンドにも、

アフリカの人々にとってみれば、「これがわれわれのオリジナリテイだ」と、

アフリカ性を具体的に指摘できる痕跡が、

メロディ、節回し、リズム、グルーヴなどに、くっきりと刻印されているのでした。

さて、それで、ダイアモンド・プラトゥナムズくんですよ。

89年、ダル・エス・サラームの下町タンダーレの貧しい家に生まれ、

10年あたりからさまざまな音楽賞を獲得して、快進撃を続ける新人スター歌手。

今年3月に本デビュー作をケニヤでリリースすると、東アフリカ中の話題をさらい、

南アで初めてCDリリースされるタンザニアのアーティストという栄誉を飾りました。

ちなみにぼくが入手したのも、南ア盤です。

全20曲、収録時間76分という長さを、最後まで飽きさせずに聞かせるんだから、

すごい力量です。シンガーとしての魅力ばかりでなく、他人との共作を含めすべて自作、

プロデュースも自身がやっているのだから、たいへんなものです。

ゲストも多彩で、アメリカからはニーヨ、オマリオン、ダヴィド、

ラッパーのリック・ロス、レゲエのモーガン・ヘリテイジが、

ナイジェリアからはティワ・サヴェイジ、P・スクエアが、

ジンバブウェからはジャー・プレイザーが、

同郷のタンザニアからは、ヴァネッサ・ムディーと

ラッパーのレイ・ヴァニーが参加しています。

さらに、異色なゲストに、イスラエルのヒップ・ホップ・ヴァイオリニスト、

ミリ・ベン=アリまでもが参加(!)。

いわゆるアフリカぽい音など、ここにはまったく登場しません。

それでも、6曲目の“Kosa Langu” のイントロでミリ・ベン=アリが弾く

ヴァイオリン・ソロは、ターラブを思わせます。メロディもアラブぽいので、

なおさらそのニュアンスを感じるわけなんですが、

それはぼくのうがった聞き方ではないはず。

ダイアモンドくんの本名は、ナシーブ・アブドゥル・ジュマ。

その名からわかるとおり、ムスリムです。

ターラブが彼の素地にあっても、まったく不思議じゃないでしょう。

見事にアカ抜けしたイマドキのアフロ・ポップの魅力は、

グローバル・マナーな音楽の中に潜んだアフリカ性を見出す、

宝探しゲームのようにも思えてきます。

Diamond Platnumz "A BOY FROM TANDALE" WCB/Universal CDRBL938 (2018)

2018-04-24 00:00

コメント(0)

マジカルなウッドストック・サウンド ジェフ&マリア [北アメリカ]

ジェフ&マリアの名作2枚が、ようやくアメリカ本国でCD化されました。

“POTERY PIE” はオリジナル・リリースから半世紀(!)、

“SWEET POTATOES” にいたっては、今回がアメリカでの初CD化です。

“POTERY PIE” は、かつてハンニバルがCD化しましたけれど、

緑がかったヘンな色合いのジャケットになっていたのが残念だったので、

今回オリジナルどおりのアートワークとなったのが、嬉しいですね。

高校2年の時、マリア・マルダーの「真夜中のオアシス」をラジオで聴いて、

73年のデビュー作“MALIA MALDAUR” を買いに走ったのを皮切りに、

さかのぼってジェフ&マリアを聴いて、

すっかり彼らが生み出すグッド・オールド・ミュージックのトリコになったんでした。

ボビー・チャールズ、ベター・デイズ、エリック・フォン・シュミット、ジョン・サイモン、

ハングリー・チャック、エリック・ジャスティン・カズ、ボニー・レイットなどなど、

ベアズヴィル・スタジオが生み出す

ウッドストック・サウンドに魅せられる発端となったのは、

ジェフ&マリアのこの2枚がきっかけだったことは、間違いありません。

この2枚の面白さは、オールド・ジャズやヒルビリー、ブルースなど、

さまざまなアメリカン・ルーツ・ミュージックのエッセンスがいったん解体されて、

それを再構築するなかで、さまざまな化学反応を起こしていたことにありました。

その試みは、まさに現代のアメリカーナの先駆けでしたよね。

サン・ハウスの“Death Letter Blues” や

スキップ・ジェイムズの“Hard Time Killin' Floor” も、

高二にしてすでに原曲を知っているという、

ナマイキなブルース・マニアの早熟少年のぼくにも、

原曲にはない手触りをもっていることに、驚かされました。

マリアがか細い声で歌う“Georgia On My Mind” の解釈も超個性的だったし、

“Lazybones” でのジェフ・マルダーと

エイモス・ギャレットのコミカルなやりとりなんて、

ちょうど当時、憂歌団の木村充揮と内田勘太郎が

ライヴで披露していた掛け合いにシンクロするようで、楽しかったなあ。

ハリウッド・サウンド仕立ての“Brazil” も、

ブラジル人による「ブラジルの水彩画」にはない、エキゾ感覚が妙味でした。

エイモス・ギャレットの星屑ギターやチキン・ピッキン・スタイルも、

リマスターされたクリアなサウンドで、

弦にあたるピッキングのニュアンスまで伝わってきます。

マジカルなウッドストック・サウンドは、まったく色褪せることなく

アメリカーナが評価されるいまだからこそ、CD化の意義があろうというものでしょう。

Geoff & Maria "POTTERY PIE" Omnivore Recordings OVCD241 (1968)

Geoff & Maria "SWEET POTATOES" Omnivore Recordings OVCD242 (1972)

2018-04-22 00:00

コメント(0)

歌の宝庫アバディーンシャーから アイオナ・ファイフ [ブリテン諸島]

声が立っている。

第一声を聴いただけで、才能に恵まれた歌い手だということが、すぐにわかります。

スコットランド北東部のアバディーンシャーから登場した、

アイオナ・ファイフのデビュー作。

まだハタチという若さで、その清廉な発声の粒立ちに、

ジュリー・ファウリスのデビュー時を思い起こしました。

アバディーンシャーといえば、バラッドの宝庫として知られる土地柄。

フランシス・ジェームズ・チャイルドの『英蘇バラッド集』に使われた

一次資料の三分の二が、アバディーン州から集められたことが、その証しです。

アイオナは、地元のリヴァイヴァリストと呼ばれる伝承歌の歌い手たちから、

じかに歌を習い、バラッドを研究してきたという熱心な人だそうです。

歌詞カードに、「誰それのシンギングから学んだ」と書き添えられているように、

かのジーニー・ロバートソンを生んだ、トラヴェラーたちが伝えてきたバラッドの伝統は、

こうした若い世代に着実に受け継がれているんですね。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-03-29

スコットランド文化の豊かさを見る思いがします。

文献や音資料ではなく、その文化の担い手である人間から直接歌を学ぶことは、

単に歌を習うことにとどまらず、

歌の背景である生活や文化をまるごと知る、絶好の機会となります。

バラッドが生まれた時代から、

社会状況も生活習慣も大きく変貌した現代に、その歌を歌うためには、

口伝によって歌の意味を理解することは、なにより貴重なはずです。

“Two Sisters” のスコットランド・ヴァージョンである

“The Swam Swims” でのアイオナの歌唱が、とりわけ心に響きました。

バラッド理解に注いできた若いアイオナの熱意が、見事に結実したデビュー作です。

Iona Fyfe "AWAY FROM MY WINDOW" Cairnie IF18AWAY (2018)

2018-04-20 00:00

コメント(7)

パレスチナのオルタナティヴ タミル・アブ・ガザラ [中東・マグレブ]

カヤーンを入手したサイトのカタログには、普段なかなか聞くチャンスのない

アラブのオルタナ系アーティストが並んでいて、興味をそそられました。

タミル・アブ・ガザラという人のアルバムがいくつもあるので調べてみたところ、

86年亡命パレスチナ人の両親のもとカイロに生まれ、

98年にパレスチナへ戻り、ラマラのエドワード・サイード音楽院で

ウードとブズーキと音楽理論を学んだ音楽家とのこと。

01年にデビュー・カセットを出したあと、自分たちのようなパレスチナ音楽家を

支援するインキュベーターとなるべく eka3 を立ち上げ、

レコード会社(Mostakell)、芸能事務所(Almoharek)、

著作権管理事務所(Awyav)を設立した起業家でもあります。

今回ぼくが接触したのは、eka3 傘下のレコード会社のサイトだったんですね。

08年作は、タミルのウードとブズーキに、ヴァイオリン、チェロが絡み、

曲によりピアノ、ギター、ベース、ドラムス、エレクトロニクスが加わるという編成。

ヴォーカルに、ラビア・ジュブランという女性歌手をフィーチャーしています。

転調やリズム・チェンジを多用して、場面を急展開させる演劇的な曲が多く、

プログレッシヴ・ロック的なオルタナティヴ・アラビックといったところでしょうか。

16年作も08年作とほぼ同じ内容で、こちらはタミルがヴォーカルをとっています。

デビュー作でもやっていた、「ピンク・パンサーのテーマ」が引用される

“Takhabot” を再演していました。

正直ぼくの好みとは、やや違う音楽ではあるんですけれど、

こういったサウンドを聴くのは初めてだったので、とても刺激的でした。

いろいろ聴いてみた中で、一番面白かったのが、

タミルがエジプト人女性シンガー・ソングライターのマリアム・サレーと、

マルチ奏者でビートメイカーのモーリス・ルーカと組んだ17年の最新作。

過度に作り込んだ演劇的な曲がなくなったかわりに、

一曲一曲それぞれが異なるムードを持った楽曲が集まり、

ユニークなオルタナティヴなアラビック・サウンドが楽しめます。

ちなみに、今作に参加している女性シンガー、

マリアム・サレーのデビュー作を聞くと、

まるでサイケ・ロックといった趣で、

トルコのアナドル・ロックが好きなファンなら喜びそう。

アラブの、しかもパレスチナのオルタナという、

シャバービーのようなアラブ歌謡とはまったく異にする音楽で、

貴重な体験ができました。

Tamer Abu Ghazaleh "MIR'AH" eka3 no number (2008)

Tamer Abu Ghazaleh "THULTH" Mostakell no number (2016)

Maryam Saleh, Maurice Louca, Tamer Abu Ghazaleh "LEKHFA" Mostakell no number (2017)

Maryam Saleh "MESH BAGHANNY" Mostakell no number (2012)

2018-04-18 00:00

コメント(0)

パレスチナ+スイスのジャジー・ヒップ・ホップ カヤーン [西・中央ヨーロッパ]

バロジの新作にヤられたのが呼び水になったのか、

立て続けにヒップ・ホップの面白いアルバムに出くわしています。

それもインドネシア、ブラジル、アラブという、

これまであまりなじみない土地のヒップ・ホップばかりなんですが、

なかでもウナったのが、このパレスチナとスイスの混成ユニット。

パレスチナ人ラッパー3人と、スイス人女性歌手に、

スイス人ジャズ・ミュージシャン6人によるユニットで、

生演奏によるジャジー・ヒップ・ホップ。

いわば、「アラビック・ヒップ・ホップ・ミーツ・ジャズ」であります。

これがもう、カッコいいのなんのって。超絶クールなアルバムです。

のっけの十数秒を聴いただけで、名盤と確信しましたね。

8年も前に出ていたCDなんですが、知りませんでしたねえ。

おそらく日本に入ってきたことないんじゃないかなあ。

仕掛け人は、スイス人ピアニストのクリスチャン・アントニウス・ミューラー。

プロデュースも、ミューラーがやっています。

どういう人かと調べてみたら、プログレからジャズ、クラシックまで幅広く演奏し、

作曲家・編曲家としても活躍する人のようですね。

カヤーンは本デビュー作以降、アルバムは出していないようで、

このアルバム限りのプロジェクトだったのかもしれません。

ユニット名は、アラビア語で「実存」「存在」を意味し、

イスラエル占領下の社会状況に対するパレスチナの若者の意見を、

ラップを通して表明しています。

ガザの悲劇的な状況にも触れているものの、怒りにまかせたラップではなく、

冷静に語りかけ、説得するような感情を抑えたフロウを聞かせます。

洗練されたサウンドは実にスタイリッシュで、

メロウネス溢れるジャジー・ヒップ・ホップは、

ポリティカルなメッセージをクールに伝えたいという、彼らの意志の表れなのでしょう。

Kayaan "WEDNESDAY" Finalbrain NB0183 (2010)

2018-04-16 00:00

コメント(0)

アフロ・ブラジレイロのジャズ的展開 シェニア・フランサ [ブラジル]

アフロ・ブラジレイロ文化揺りかごの地バイーアから、

ブラックネスを前面に押し出した、大型新人のデビューです。

マルガレッチ・メネージス以来ですかね、こういうタイプのシンガーは。

インパクト大のジャケット(画像はブラジル盤、日本盤は全身写真です)に、

聴く前からワクワクしながら、プレイ・ボタンを押しましたよ。

いきなり冒頭から、バタが登場するという、ブラジルらしからぬ意表を突く展開。

う~ん、さすがは、意識高い系のシンガーらしい演出。

バタは、ナイジェリア、ヨルバの宗教音楽で使われる神聖な打楽器。

キューバで生まれた楽器ではなく、

アフリカからキューバに渡った楽器だということはご存知ですよね。

キューバでは、カトリックと混淆した宗教儀式サンテリアで

バタが使われて有名になりましたけれど、

ブラジルのカトリックと混淆したカンドンブレでは、バタを使うことはありません。

カンドンブレでは、縦長の胴に上面皮を張ったアタバーキという、

ブラジル生まれの打楽器が主に使われるので、

アフロ(ヨルバ)・ルーツをより明確にするために、あえてバタを起用したんでしょうね。

こうしたサウンド・メイキングに、

シェニアのアフロ・ルーツへのメッセージが明確に聴き取れますけれど、

シェニアのヴォーカルに黒さは感じられず、

マルガレッチのようなパワフルな歌いぶりを期待すると、拍子抜けするかも。

本作の聴きどころは、歌ではなく、プロダクションの方にあります。

バイーア生まれのネイティヴな黒人性より、

サンパウロ育ちの中で身に付けた、知的な黒人文化の解釈が勝った作品なんですね。

プロデュースは、J・ディラ以降のビート感覚を共有する、

ブラジル新世代ジャズのキー・パーソンとして注目を浴びる、ロウレンソ・レベッチス。

よれたリズムや細かく割ったビート感は、同時代感覚のジャズのセンスに富んでいて、

イマドキのジャズ・ファンにも強くアピールするはず。

ヴィクトール・カブラルのドラミングなんて、もろにクリス・デイヴです。

エレクトロなビート音がとにかく心地よいアルバムで、

シンセ・ベースがアフロ・フューチャリズム的なサウンドを聞かせたり、

アタバーキやアゴゴなどの生音を装飾的に配置するアイディアも、すごくイマっぽい。

エレピとシンセでレイヤーしたサウンドのメロウネスぶりなんて、もろにネオ・ソウル。

一方、管楽器のアレンジは、コンテンポラリー・ジャズのマナーで、

ハービー・ハンコックの“SPEAK LIKE A CHILD” を思い浮かべたり、

マリア・シュナイダーのラージ・アンサンブルに共通するものを感じさせたりと

ふんだんなアイディアを詰め込んだハイブロウなサウンドに、頭がクラクラしてきます。

かと思えば、懐かしの名曲“Tereza Guerreira” を歌っているのにも、感激。

バイーアが生んだ男性ポップ・デュオ、アントニオ・カルロス&ジョカフィの

73年作に収録されていた曲です。古手のブラジル音楽ファンなら、

日本盤LP『サンバと風と女たち』を愛聴した人も多いはず。

シェニアが生まれるよりずっと前の、バイーア・ポップの傑作ですけれど、

どこでこの曲を知ったのかな。

近年のレパートリーでは、チブレスの“Minha História” を取り上げていますね。

オリジナル・ヴァージョンのアフロビート・マナーとは趣向を変えたクールな仕上がりで、

これまた、おおっ!となったのでした。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-03-14

アフロ・ブラジレイロ音楽で、

これほどまでジャズ的な展開を試みた作品は、初じゃないでしょうか。

ビート・センス、サウンド・カラーリング、ラージ・アンサンブル・アレンジと、

徹底して今日的なサウンドを追及した傑作です。

Xenia França "XENIA" Agogô Cultural AGOCD02 (2017)

2018-04-14 00:00

コメント(2)

50代半ばを迎えたポップ・アイコン、カイーミを歌う リオ [西・中央ヨーロッパ]

リオ?

80年代ニュー・ウェイヴ時代に話題を呼んだ、あのフレンチ・ロリータ?

もちろん名前は知っているし、ヌード・ジャケットにも覚えがありますけど、

まったくの関心外の歌手で、じっさいに聴いたことはこれまでなし。

実はベルギーのシンガーで、生まれがポルトガルだったとは、今回初めて知りました。

そのリオの新作が、ドリヴァル・カイーミのカヴァー・アルバムというので、

へぇ~っと思って、手が伸びたんですが、これがなかなかの拾い物。

なんでまた、フレンチ・テクノ・ポップの元アイドルが、

カイーミをカヴァーするなんて、酔狂なことをしたのかは知りませんが、

これが初めて母語のポルトガル語で歌ったアルバムとなったそうです。

ジョビンのボサ・ノーヴァをカヴァーするような、ありきたりの企画ではなくて、

カイーミに白羽の矢を立てたのは、

一世を風靡した尖ったポップ・アイコンの意地でしょうか。

『森高千里、加山雄三を歌う』みたいな。ちょっと違うか。

それはさておき、初体験のリオ。

おそらく往時とはまったく変わったと想像する枯れた声が、

カイーミを歌うのにちょうどよい塩梅。

55歳となったリオが、一人の大人の女性として、

カイーミの歌に向き合っているのが伝わってきて、爽やかに聞けます。

演奏は全員ヨーロッパ人のようですけれど、シンプルな編成で、

カイーミの音楽性を素直に再現していて、好感が持てます。

ボサ・ノーヴァやジャズとかにアレンジしたりしてるんじゃないかと、

ヒヤヒヤしてたんですが、大丈夫でしたね。

伴奏のギターが、ナイロン弦じゃなくスティール弦なのも、

カイーミの音楽をちゃんと理解している証拠ですね。

ブラジル人がカイーミをカヴァーすると、

ちょっと真面目に取組みすぎるきらいもあり、

コミカルな味もあるカイーミのポップ性を、

素直に引き出した本作は、グッジョブです。

Lio "LIO CANTA CAYMMI" Crammed Discs ZEP020 (2018)

2018-04-12 00:00

コメント(0)

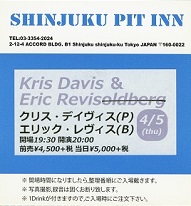

セシル・テイラーが星となった夜に クリス・デイヴィス&エリック・レヴィス [北アメリカ]

ニュー・ヨークのジャズ・シーンで、いまもっともクリエティヴなピアニストとして

注目を集めるクリス・デイヴィスが、ベーシストのエリック・レヴィスとともに来日。

4月5日、新宿ピットインへ観に行きました。いや、もう、最高でしたよ。

1曲目のアンドリュー・ヒルの曲から、低音域をゴンゴン鳴らして音塊を作りつつ、

中高音域で分散和音を自在に作り出していく、クールで理知的なプレイに、

「なんか今、オレ、スゴいもん観てる?」みたいなワクワク感が止まらず。

エリック・レヴィスと目配せすることもなく、じっと譜面を見つめながら、

淡々と演奏を進める低体温なプレイぶりは、

“DUOPOLY” のDVDであらかじめ知ってはいましたけれど、

作曲と即興の境目がみえない、音楽としての完成度の高さにノックアウトされました。

一音一音にすべて意味があって、無駄な遊びがなく、過不足ない演奏ぶりがスゴイ。

内部奏法や、弦に作業テープを張り付けるプリペアードも、

きちんとコンポーズされた一部であって、

ピアノの音色や響きまでが、前もってきちんと選び抜かれていることがわかります。

エリック・ドルフィーを引用したり、自在に即興演奏していたフシはあるものの、

作曲と即興があまりにシームレスなのは、“DUOPOLY” そのままでしたね。

無機的な音を強い打音で響かせて、

フィリップ・グラスのようなミニマルな展開をみせるかと思えば、

一転、柔らかなピアニッシモで、流れるようなフレーズをつむいだりと、

垂直にも水平にも、自在に行けるひらめきのあるプレイの連続で、

心臓のドキドキが止まりませんでした。

唐突に演奏を終える、ぶっきらぼーな曲の終わり方も、良かったな。

かっちりとした構造物のような演奏なのに、窮屈さを感じさせず、

リラックスして聴けるのが、なんとも不思議な感覚でした。

いわゆるフリーな演奏といえるんですけれど、

緊張感や情動に訴えるところがなくて、

音の響きはとても刺激的なのに、音楽はとても落ち着いているというか。

ジャズと現代音楽の快楽をあわせもった音楽ですね。

相方のエリック・レヴィスの、剛腕ならぬ剛指ぶりもスゴかった。

パワフルな運指がもたらす強靭な響きとともに、

クリスの音と柔軟に呼応しながら、緩急をつけていく有機的な絡み合いが、

サウンドスケープを雄大なものにしていました。

この夜、一番ジャズらしい即興性の「遊び」を感じさせたのが、

アンコールでやったセロニアス・モンク。

この日この曲だけ、クリスはエリックに目配せしながら、

オーソドックスなジャズ演奏を聞かせたんだけど、

なんだか見事にケムに巻かれちゃったという感じ。

クリス・デイヴィスといい、メアリー・ハルヴァーソンといい、

フリーはカナダ人女性の活躍が目立ちますねえ。

奇しくもこの日、セシル・テイラーが亡くなったことを翌日に知り、

ショックを受けましたけれど、ジャズは先人の遺産をしっかりと養分にしながら、

たゆみなく発展している姿を目撃できた一夜でありました。

[CD+DVD] Kris Davis "DUOPOLY" Pyroclastic PR01/02 (2016)

Eric Revis "SING ME SOME CRY" Clean Feed CF428CD (2017)

Borderlands Trio (Stephan Crump, Kris Davis, Eric McPherson)

"ASTEROIDEA" Intakt CD295 (2017)

【訂正とおわび】2023.2.10

メアリー・ハルヴァーソンをカナダ生まれと誤解をしていて、

カナダ人のように書いていましたが、誤りでした。

正しくは、マサチューセッツのブルックライン生まれのアメリカ人です。

謹んで訂正いたします。

2018-04-10 00:00

コメント(0)

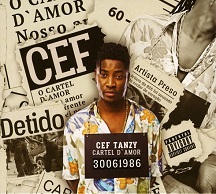

アンゴラのセクシーなR&Bシンガー セフ・タンジー [南部アフリカ]

今回入手したアンゴラ新作3枚、最後の1枚はR&B。

センバやキゾンバといったアンゴラ色は皆無、

アダルト・オリエンテッドなR&Bが好きな人なら、トリコになることウケアイの1枚です。

セフ・タンジーことカルロス・フェルナンド・タンジーは、

サッカー選手を夢見る少年だったのが、

ミュージシャンだった二人の兄に後押しされて、歌手デビューしたという人。

13年のデビュー作“BOTÃO DE ROSA” では、セフ名義でしたけれど、

今セカンド作では、姓名と一緒に名乗っています。

レイヤーしたシンセがたゆたうサウンドが極上のメロウさで、

適度にスキマのあるサウンド・スケープが、ラグジュアリーそのもの。

いやあ、トロけますねえ。やるせなく、せつない、泣きの曲が満載で、

ピアノをバックに切々と歌い上げるバラードも、女子涙目じゃないでしょうか。

以前、アンゴラのフリー・ソウルと呼びたいカンダにもマイっちゃいましたけれど、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-10-25

インターナショナル・マーケットにそのまま乗せられる

プロダクションのクオリティの高さは、南アのポップスと同列のものがありますね。

セフは声よし、こぶし回しもイヤミなく使うし、なめらかなフェイクも巧みと、

R&Bシンガーとして卓抜した才能を聞かせます。

肩の力の抜けた軽い歌い回しと、バラードで歌い上げる時の、

ふり絞る歌いぶりとの振り幅の大きさに、奥行きを感じさせる、

セクシーないいシンガーです。

Cef Tanzy "CARTEL D’AMOR" LS Republicano no number (2017)

2018-04-08 00:00

コメント(0)

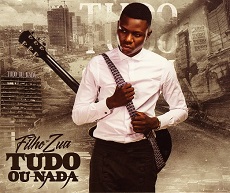

キャク・キャダフの弟分、デビュー フィーリョ・ド・ズア [南部アフリカ]

アンゴラのギター侍(?)みたいなジャケットの

フィーリョ・ド・ズアことマティアス・ダマージオくんのデビュー作。

まだ21歳という若きシンガー・ソングライターで、

キャク・キャダフの弟的存在として注目を集めているみたいです。

ジャケットの背景に、高層ビル街とスラム街をコラージュしているのは、

歌の内容を反映したものなんでしょうか。社会派なのかな?

メッセージの方はよくわからないんですが、

サウンドの方は、生演奏主体のキャク・キャダフとは正反対で、

打ち込みをベースとしたプロダクションとなっています。

キャク・キャダフのゴージャスなプロダクションを聴いたあとでは、

ちょっと分が悪いですけれど、決してこちらがチープというわけではなく、

聴き劣りするものでないことだけは、きちんと言っておきましょうね。

面白いのは、その打ち込みを使ったキゾンバのトラック。

ヒップ・ホップ・センスを感じさせるビート感が気持ちよくって、

4曲目の“Ta Lembido” のつっかかるような、

ギクシャクしたビートなんて、すっごくユニークで興味をおぼえました。

これ、アンゴラのリズムから参照したものなのか、

それともオリジナルの創作なのか(J・ディラの影響 !? )、どっちなんだろ。

いずれにせよ、こればかりは生演奏では得られない、

打ち込みならではのビートの快楽ですね。

その一方で、9曲目の“Mamã Falou” のような、

アコーディオンと生ドラムスが疾走するアップテンポのセンバもあれば、

ズーク・ナンバーもありで、センバ新世代というより、

もう少しヴァーサタイルなアフロ・ポップのシンガーといえそうです。

ラスト・トラックで、プート・ポルトゥゲースがゲスト参加してるんですけど、

主役を完全に食ってしまった、エネルギッシュな歌いっぷりがスゴイ。

まだ若いコのデビュー作だっていうのに、プート、遠慮なしだなあ。

でも、プートの魅力が炸裂していて、プート・ファンならゼッタイの聴きものです。

Filho Do Zua "TUDO OU NADA" Clé Entertainment no number (2017)

2018-04-06 00:00

コメント(0)

ポップ・センスが光るセンバのシンガー・ソングライター キャク・キャダフ [南部アフリカ]

センバ新世代注目株の若手シンガー・ソングライター、

キャク・キャダフの新作が届きましたよ。

以前紹介したデビュー作から、3年ぶりとなるセカンド・アルバムで、

昨年12月16日にアンゴラでリリースされたもよう。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-10-03

全16曲すべて自作曲。

ギターで作曲しているとおぼしき作風ですけれど、バラエティ豊かで、

快活なセンバ、華のあるキゾンバ、哀愁味のあるスローと、

いずれも表情のくっきりとした、いいメロディを書く人ですよね。

テタ・ランドからパウロ・フローレスの系譜を継ぐ人のなかでは、

一番ポップ・センスに秀でた人じゃないかな。

キャクのヴォーカルも、ソフトな歌い口に、なめらかな歌い回しで、

メロウないい味わいを出しています。

かすかに苦味を帯びた声が、魅力を倍化してますよ。

デビュー作もゴージャスなレコーディングでしたけれど、

今回もじっくりと丁寧に制作されたことが、クレジットからうかがえます。

ドラマーだけでも7人も起用されていて、曲ごとのパーソナルを見ると、

同一のメンバー/セッションで録られた曲は2曲あるかないか。

録音地のクレジットがないんですけれど、

パウリーニョ・ブラガにジョアン・リラというパーソネルはブラジル録音だろうし、

ポルトガルのほかに、パリでもレコーディングしているみたいです。

レコーディングに参加したミュージシャンは、かなりの人数に上るんじゃないでしょうか。

ホーン・セクションやストリングス・セクションも惜しげなく使った

生演奏が主体のプロダクションで、ヌケのいいオーガニックなサウンドを聞かせます。

打ち込みのプロダクションは、ズーク・ラヴ・ナンバーの

“Biso Na Biso” “Lola” の2曲のみ。

センバやキゾンバがメインのなかに、

1曲“Facludade” だけが70年代ディスコ調のアレンジで、クスリとさせられます。

こんなところにも、キャクのチャーミングな音楽性をうかがわせますね。

Kyaku Kyadaff "IGUAL AO PRAZER" LS & Republicano LSR2017003 (2017)

2018-04-04 00:00

コメント(0)

サルサのフィメール・グループ カネーラ・デ・クーバ [カリブ海]

キューバン・サルサ(サルサ・クバーナ)の女性グループだそうです。

89年結成というから、すでに20年近いキャリアがあるんですね。

うへぇ、そんなに歴史があるグループなのに、ぜんぜん知らなかったなあ(恥)。

Astral さんのブログ記事を読んで興味がわき、新作を買ってみたんですが、

一聴して、ポップ・テイストな音楽性に惹かれました。

昔大好きだったメレンゲのガール・グループ、

ラス・チカス・デル・カンを思い出しましたよ。

サルサでは、案外こういうポップな女性グループっていませんよねえ。

ぼくが知らなかっただけでもあるんですけれど、

ここ20年くらいサルサの女性歌手を敬遠していたので、なおさら感が。

ぼくがこれほどサルサ事情に疎くなってしまったのは、

なんといっても90年代初めのインディアの登場が、最大のきっかけ。

声も、歌いぶりも、なにもかもがラテンの美学に反する「がさつ」さに

耳をふさぎたくなる歌手で、ぼくには耐えられなかったんですよ。

なんでこんな歌手をエディ・パルミエリがヒイキしたのか、理解不能でした。

キューバも事情は同じで、サルサから転じたティンバは、

一部のグループを除き、受け入れがたいサウンドになってしまって、

ああ、もうぼくの好むラテン音楽ではなくなっちゃったなあと、

サルサから身を引いたのでありました。

ティンバのグループでバンボレオが絶賛され、

ハイラ・モンピエのような女性歌手が人気を博しているのを横目に、

ぼくには、さっぱり良さがわかりませ~んという態度を決め込んでいたので、

カネーラ・デ・クーバというこのグループも、

ぼくのアンテナにひっかかってこなかったみたいです。

このカネーラが、ティンバと異なる音楽性のグループだということは、

曲名のあとのクレジットが証明していますよ。

そこに並ぶのは、フュージョン、サルサ・フュージョン、カリベといったスタイルで、

ティンバ・フュージョンと記された曲も1曲あるものの、

クリマックスのようなリズム・アレンジに凝った曲で、

こういうティンバなら、ぼくも支持できます。

「フュージョン」の名が目立つとおり、

サルサを基調としながら、汎ラテンに拡張したそのサウンドは、

かつてのウィルフリード・バルガスが志向していた音楽性と共通するものを感じさせます。

ウィルフリードが生みの親となったラス・チカス・デル・カンに通じるポップ・センスも、

むべなるかなですね。

オリジナル曲のほかに、ミリアム・マケーバの“Pata Pata”、

チャブーカ・グランダの“La Flor De La Canela” を取り上げるほか、

スリナムのフォルクロールという珍しいレパートリーまであって、

カラフルなポップ・サウンドをはつらつと歌い演奏するカネーラは、

めっちゃチャーミングであります。

Canela De Cuba "PA’ QUE TE ENTERES" Egrem M513 (2017)

2018-04-02 00:00

コメント(0)