子世代にヤられる快感 クラックラックス [日本]

バンド名もメンバーの名前もぜんぜん知らない、

初めて知るアーティストにヤられるという、快感。

キャリアをよーく知ってるようなヴェテランの新作だったら、

こんなカンゲキは味わえません。

自分の子供と同年齢の若い世代が頼もしく思えるのって、嬉しいねえ。

これって、子育てを終えた親世代の感慨でしょうか。

そんな歓喜に打ち震えたのが、クラッククラックス。

これが3作目という新作EPと偶然出くわして、ビックリ仰天。

今年の日本ものはceroの新作が圧勝と思っていたのに、

あっさりとそれを超える作品が登場したのには、心底驚かされました。

聞けばceroのサポート・メンバーを務めていたというんだから、

う~ん、才能ある者どうし、みんな繋がっているんだねえ。

それにしても、すごいな、この5人組。

ジャズがポップスのフィールドに越境するとこうなるという、

とんでもないテクニックとスキルが、圧倒的な説得力で迫ってくる作品です。

なんでも、ヴォーカルの小田朋美は東京藝大作曲科卒、

キーボードの小西遼はバークリー卒って、そりゃスキルがあるのも当然だわ。

ドラムスは石若駿。この人の名前だけはウワサを聞いたことがあり、

東京藝大器楽科を首席卒業という経歴を耳にしたことがあります。

でも、学校の優等生がポップスやジャズの世界で通用するわけでなし、

なんて思ってたんですが、彼のプレイに初めて接してみたら、

ウワハハハと笑うしかありませんでした。なんすか、この超弩級のテクニックは。

キックとスネアがズレまくる「zero」なんて、

クリス・デイヴかよと、ツッコミを入れずにはおれないプレイだし、

「No Goodbye」のドラミングは、ロナルド・ブルーナー・ジュニアばりだし。

ハイライトは、オープニングの短いイントロに続いて始まる「O.K」。

このハッピーなダンス・トラックは、何度聴いても、踊り出さずにはおれません。

あと数か月で還暦を迎えようというオヤジに、

クラブのフロアで踊りたいと本気で思わせるんだから、スゴいよ、ほんと。

極上ポップのコード進行とハーモニー・センスを兼ね備えた、キラー・トラックですね。

一方、個人的に一番苦手とする、日本の70年代フォークを思わせる曲

(「病室でハミング」)もあって、最初、げっ、とか思ったものの、

途中から巧みな変拍子にすべり込むアレンジに舌を巻き、

激しいビートに変化して怒涛の展開を迎える後半には、

ひれ伏したくなりましたよ、もう。

小田朋美の歌唱力、特に日本語の表現力は、圧倒的ですね。

水曜日のカンパネラのコムアイもスゴいけど、彼女以上の才能だな。

水曜日のカンパネラのトラックメイクの通俗さを、ずっと残念に思っていただけに、

歌と演奏がとんでもなく高いレヴェルで拮抗し合う

クラックラックスのサウンドには、快哉を叫びたい気持ちでイッパイになりました。

CRCK/LCKS 「DOUBLE RIFT」 アポロサウンズ POCS1710 (2018)

2018-08-30 00:00

コメント(0)

ジャズがデザインするサウンド・センス キーファー [北アメリカ]

「これって、ジャズなの?」

そう問いかけずにはおれなくなるような作品が、

次から次に飛び出すようになって、がぜんジャズ周辺が面白くなってきました。

この<ジャズ周辺>としか呼べない現象は、

一ジャンルとしてラベリングされたり、固定化されるのを拒むかのように、

アメーバのようにあらゆるジャンルに触手を伸ばし、呑みこんでいくイキオイがあります。

この現象は、ジャンルが溶解することに面白味があるんだから、

新たなネーミングを付けて、小さなワクに押し込めるようなことはしないで、

このままミュージック・シーンをかき回し続けていってほしいですね。

インプロヴィゼーションよりもサウンドをデザインして、ポップスにも寄っていくし、

インストゥルメンタル音楽というアイデンティティすら、関係ねぇといわんばかりの、

ヴォーカリストをフィーチャーしまくり、歌ものを取り込むそのアティチュード。

ヒップ・ホップのヨレたりズレたりするビートを生演奏したり、

リズムを細かく割ったりポリリズムを組み合わせる、

新しいグルーヴをクリエイトする一方、

クラシックや現代音楽に寄せていく志向もあって、

ラージ・アンサンブルと呼ばれる現代的なオーケストレーションを提示するのも、

新しい傾向のひとつです。

アカデミックなジャズ表現が、ヒップ・ホップやオルタナ・ロックの感性とシンクロしたり、

クラシックのテクニックを獲得したり、

世界各地のルーツ・ミュージックの遺産を掘り下げたりと、

さまざまな展開を見せながら、名前の付いていない音楽が生み出されていくのを

目撃できるなんて、ワクワクしますよね。

なんだかよくわかんないけれど、魅力的な音楽が次々登場するなんて、

サイコーに刺激的ですよ。

そんなことをあらためて痛感させられたのが、

西海岸で注目を集める若きピアニストでビートメイカーの、

キーファー・ジョン・シャックルフォードのセカンドでした。

キーファーは、去年テラス・マーティンと来日したポーリーシーズのメンバーのうち、

ゆいいつ非アフリカ系として参加していたキーボーディストですね。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-10-02

オープニングから、重心の低いビートに映える、

くぐもった音色のノスタルジックなピアノの響きのトリコとなりました。

白日夢のような、妖しくもメロウなサウンドを奏でるエレピの音色にも酔わされます。

ヒップ・ホップのビートメイキングが多彩で、

こればっかりはヒップ・ホップで育った世代ならではのセンスと技術でしょうねえ。

浮遊感のあるサウンドスケープ、卓越したビート・メイクが織り成す、

妖しいまでにセクシーなサウンドは、

ジャジー・ヒップ・ホップとかエレクトロニカといった言葉だけでは説明できない、

現代のジャズがデザインする、センスの新しさをおぼえます。

Kiefer "HAPPYSAD" Stones Throw STH2389 (2018)

2018-08-28 00:00

コメント(0)

その他好き セルジオ・アルバッシ [ブラジル]

「その他」が好き。

こればっかりは、性分なんでしょうねえ。

世の流行やメインストリームに反応しないハグレ者ゆえ、

人が目もくれないところを、熱心に探し回る人生を送ってきたんであります。

耳慣れた音楽より、未知の音楽を求めては、

「その他」コーナーに放り込まれた、分類不可能や評価の定まらないレコードを漁り、

聞いたことのない楽器があれば、その音色を知りたくて世界各地の民俗音楽を聴き、

ジャズの専門店に足を運んでは、「その他楽器」のコーナーで、

念入りにレコードを探してきたもんです。

そうしてジャズの場合、ドロシー・アシュビーのハープ、

トゥーツ・シールマンスのハーモニカ、マイケル・ウルバニアックのヴァイオリン、

オセロ・モリノーのスティール・ドラム、

ハワード・ジョンソンのチューバと出会ってきました。

さらには、ユーフォニウム、フレンチ・ホルン、バスーン、バグパイプ、ほら貝なんて、

「その他楽器」上級者(?)向きのプレイヤーも知りましたけれど、

バス・クラリネットはエリック・ドルフィーという大物がいたので、

それほど「その他」感はなかったかな。

とはいえ、ブラジルのショーロでバス・クラリネットというのは、初耳です。

クラリネットならば、ルイス・アメリカーノに始まり、

カシンビーニョ、アベル・フェレイラ、パウロ・モウラ、

パウロ・セルジオ・サントスという歴代の名手を、

大勢輩出してきたショーロですけれど、

バス・クラリネットを吹く人というのは、記憶にありません。

ブラジルではクラロンと呼ぶことも、今回初めて知りましたが、

本作の主役セルジオ・アルバッシは、

ブラジル南部パラナ州の州都クリチーバの音楽家。

文化都市として有名なこの地の、

クリチーバ吹奏楽オーケストラの音楽監督も務めていて、

本作が2作目とのこと。

セルジオのクラロンのほかは、7弦ギター、ギター、バンドリン、

パーカッションという典型的なレジオナル編成で、

レパートリーはショーロの古典曲がずらり並んでいます。

耳馴染みのあるメロディをバス・クラリネットならぬクラロンで聴けるので、

この楽器の響きをじっくりと味わうことができますね。

吹奏楽オーケストラを率いる人だけに、

楽器の鳴らし方はジャズ・ミュージシャンとは違って、

倍音の少ない、芯のあるクリアな音色を聞かせます。

なめらかなパッセージや軽やかなタンギングは、高度なテクニックに裏打ちされていて、

木管楽器が持つ深みのある、優美な音色を奏でます。

アルバムのハイライトは、クラリネット奏者ナイロール・プロヴェッタをゲストに招き、

デュオ演奏したアベル・フェレイラの名曲‘Chorando Baixinho’。

クラロンとクラリネットの音色の違いが際立つ、聴きものの演奏となっているんですが、

こうして聴くと、バス・クラリネットって、けっこう音域広いんですねえ。

この楽器が持つ豊かな表現力を教えられた思いがする1枚です。

Sérgio Albach "CLARONE NO CHORO" Tratore SA01CD (2018)

2018-08-26 00:00

コメント(0)

ティグリニャのどすこいヴォーカル アベベ・アラヤ [東アフリカ]

この泥臭さ!

ひび割れた声でヴァイタルに歌う、ヴォーカルの味わいがたまりません。

ティグリニャ独特のどすこいツー・ビートにのせて、

絶妙なこぶし使いを聞かせる歌いっぷりにホレボレするばかりです。

こぶし使いがライのハレドに似ているような気がするのは、ぼくだけですかね。

そういえば顔立ちや、ちりちりヘアというルックスまで似ているじゃないですか。

歌える顔の典型なのかもしれませんね。

ウチコミにサックス、ギターによるコンテンポラリーな伝統サウンドは、

十年一日といえる平凡さですけれど、ヴォーカルの良さを引き立てれば、

それで十分じゃないでしょうかね。

鍵盤系の音色はよく選び抜かれていて、

レイヤーしたサウンドがチープな印象を与えないし、

サックスとベースがユニゾンを取ったり、別のラインを作ったりしながら、

安定したグルーヴを生み出しています。

ティグリニャの曲は、一本調子になりがちなところもありますけれど、

本作にはヒネリのあるメロディや、珍しいコードを聞かせる曲もあって、飽きさせません。

とはいえ、なんといっても聴きものは、主役アベベ・アラヤの歌いぶり。

粗塩の独特の苦みを思わすヴォーカルの味わいは、格別です。

Abebe Araya "GIZ’E" no label no number (2018)

2018-08-24 00:00

コメント(0)

アンバセルの女王 マリトゥ・レゲセ [東アフリカ]

エチオピア北部ウォロ地方を代表する伝統派歌手、マリトゥ・レゲセの新作が出ました。

ウォロの伝統音楽グループ、ラリベラ・キネットの看板歌手として70年代に活躍し、

ウォロ文化センター設立者の一人にも名を連ねた名歌手です。

高い名声を持つ人ですけれど、アルバムは少なく、これが2作目のはず。

マリトゥが有名になるのは、地元のウォロを離れ、

アムハラ州東部の町デセのナイトクラブ、ワリアで歌うようになってからで、

さらにアディス・アベバへ進出して、

エチオピアを代表する伝統派歌手の一人として目されるようになりました。

エチオピア文化大使としての役割を担ってさまざまな代表団に加わり

アメリカやヨーロッパのツアーも経験しています。

86年には音楽監督テスファイエ・レンマに見いだされ、

テラフン・ゲセセ、マハムード・アハメッドもメンバーだったピ-プル・トゥ・ピープル団に

迎え入れられました。

こうした輝かしい経歴の一方、私生活は幸福ではなかったようで、

12人の子供をもうけながら11人と死別し、

その11人の子供たちの葬式に出席することも許されなかったとのこと。

のちに夫とも離婚し、99年にアメリカへ渡り、

06年に遅すぎる初ソロ作をナホンからリリースしました。

本作はそれ以来の作と思われ、すでにエチオピアに帰国しているようですね。

音域が少し低くなったかなという印象を受けましたけれど、

伸び上がるハイ・トーンのシャープさや、音を伸ばして大きく揺さぶるように

メリスマを利かせる強烈さは、相変わらず。

この大きなメリスマ使いがマリトゥの個性で、

鍛え抜かれたこぶし回しは、圧巻の一語に尽きます。

マリトゥは、ウォロが発祥の地とされる

エチオピア音階のアンバセルを使った曲を得意としていて、

「アンバセルの女王」の異名を持っています。

本作のハイライトが6曲目の、そのものずばりのタイトル‘Ambassel’ で、

強烈なメリスマを響かせるマリトゥの絶唱に圧倒されます。

Maritu Legesse "YIGEMASHIRAI" Vocal no number (2018)

Maritu Legesse "YEBATI NIGIST" Nahom NR3537 (2006)

2018-08-22 00:00

コメント(0)

エチオピアン・ポップ・スター登場 ベティ・G [東アフリカ]

2020MANEW20FITSUM.jpg)

エチオピアから、ナイジェリアのティワ・サヴェイジや

南アのリラに匹敵するポップ・レディの登場です。

15年のデビュー作でも、キリリとした歌声や、

弾けるポップ・サウンドにのせてハツラツと歌うさまが、強い印象を残しましたね。

従来のエチオピアの女性歌手にない現代的なオーラをまとっていて、

新世代の登場を予感させるのに、十分なアルバムでした。

プロダクションも、従来のエチオピアン・ポップとは段違いのクリエイションで、

ヒップ・ホップR&B、ロック、EDM、レゲエの咀嚼ぶりは、

ナイジェリアや南アのポップとまったく遜色がなく、舌を巻きました。

エチオピアにもすごいクリエイターがいるんだなと瞠目したものです。

ただ残念だったのは、汎アフリカン・ポップスに照準が当たりすぎていて、

ご当地エチオピア色がきわめて希薄だったこと。

アムハラ色のある曲もわずかにありはしたものの、

アルバム全体の中では影が薄く、

それが、ちょっともったいないなあと思ったんでありました。

ところが、3年ぶりとなったセカンド作では、

エチオピアの田舎の朝の風景が浮かぶ生活音を背景に、

サックスが吹かれるオープニングのイントロに、おっ、と耳をそばだてられました。

続いて、トランペットとサックスの合奏に、ケベロ(太鼓)のビートと

ハチロクの手拍子が絡むところで、もう身を乗り出してしまいましたよ。

アムハラの匂いが香り立つ2曲目は、マシンコやワシントをフィーチャリングしつつ、

コンテンポラリーな伝統ものとは一線を画す斬新なアレンジが施されていて、

こういうのが聴きたかったんだよと、小躍りしてしまいました。

デビュー作同様、プロダクションのモダンぶりは、エチオピアのトップ・レヴェル。

曲ごとカラフルな意匠で楽しませてくれますが、

そのなかで、アムハラのメロディやリズムを絶妙に生かしているのが、今作の良さです。

7曲目の‘Sin Jaaladhaa’ のアムハラ独特の民俗的なメロディを

とびっきりジャジーに洗練したアレンジも、実に新鮮。

ハーモニー、コード感、リズムのいずれをとっても、

これまでのエチオピアン・ポップスになかったセンスを感じさせます。

この方向性ならば、海外のプロデューサーが目をかけること必至というか、

ご本人やプロダクション・サイドも、

インターナショナル・マーケットをネラっているんだろうから、

うまくチャンスがつかめるといいですね。

Betty G. (Bruktwit Getahun) "MANEW FITSUM" Sigma Entertainment & Events no number (2015)

Betty G "WEGEGTA" Yisakal Entertainment no number (2018)

2018-08-20 00:00

コメント(0)

祝祭のフォーク・ジャズ チャールズ・ブラッキーン [北アメリカ]

アンソニー・ブラクストンとデレク・ベイリーのデュオをきっかけに、

ブラクストンのCDやら、昔よく聴いたジャズCDを芋づる式に聴き返していたら、

チャールズ・ブラッキーンの88年シルクハート盤にたどり着きました。

ああぁ、やっぱ、素晴らしいわ。ぜんぜん色褪せてませんね。

祝祭感たっぷりのメロディを、チャールズ・ブラッキーンのテナー・サックスと、

オル・ダラのトランペットが合奏するタイトル曲の冒頭から、気分はウキウキ。

ニュー・オーリンズ・ムード漂う、元気モリモリわいてくる曲なんですけれど、

また2曲目の‘Banner’ がまるで南ア・ジャズみたいなメロディで、

頬が緩んでしまうんです。

こんなにおおらかで、懐の深い曲を書けるジャズ・マンなんて、

当時のアメリカのジャズ、

とりわけフリー/ロフト・ジャズの近辺では、希有な存在でした。

ダラー・ブランドに通じる、雄大な南ア・ジャズを思わせるんだから、感涙もんです。

チャールズの出身であるオクラホマの大平原を想わすその楽曲からは、

彼のフォーク・ルーツが垣間見えるように思えます。

祝祭感たっぷりの曲にのせて歌うチャールズの武骨なテナーが、いいんです。

小難しいことなどしない、大きくゆったりと吹くテナーは、

ガッツ溢れるまさにブラックネスの塊。

シンプルともいえる、そのわかりやすさは、

なぜこれがジャズのメインストリームにならないのかと、ずっと思っていたし、

30年経っても、その感想は変わりません。

ファラオ・サンダースのテクニカルな絶叫や、

ビリー・ハーパーの高度な技術に裏打ちされたブラックネスも、十分スゴ味は感じますけど、

チャールズの魅力は、ファラオやハーパーよりもっと素朴で、

ゴツゴツとした演奏の触感にあります。

ぜんぜん洗練されていない、田舎臭いテナー表現が、

聴く者の根源的なところを揺り動かして、身体の細胞を活性化させるんですよ。

サックスから押し出されるチャールズのブロウは、

どれも確信に満ちていて、堂々たる風格を感じさせます。

フレッド・ホプキンスにアンドリュー・シリルという、

最強の骨太リズム・セクションを従えた88年の名作、

ぜんぜん話題にもならなかったのも、

当時の日本のジャズ評論のレヴェルを考えれば、むべなるかな。

ジャズをひたむきに求める人だけが出会えた、逸品だったのでした。

Charles Brackeen "WORSHIPPERS COME NIGH" Silkheart SHCD111 (1988)

2018-08-18 00:00

コメント(2)

メアリー・ハルヴァーソンの推薦盤 アンソニー・ブラクストン [北アメリカ]

ジャズ・ギタリストの偉才、メアリー・ハルヴァーソンの

最新インタヴュー記事を読んでいたら、いきなり冒頭に

「師であるアンソニー・ブラクストンのバンドへの参加」と書かれていて、びっくり。

アンソニー・ブラクストンと共演歴があることは知ってたけど、教え子だったんですか。

初めてメアリーのプレイを聴いた時、

エリック・ドルフィーの生まれ変わりかと思ったもんですけど、

なるほどアンソニー・ブラクストンの音楽性とも親和性が高く、

ブラクストンから直接学んでいたとは、激しくナットクできる話であります。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-08-13

さらにその記事を読んでいて、メアリーがアンソニー・ブラクストンのおすすめとして、

デレク・ベイリーとのデュオ作品“MOMENT PRÉCIEUX” を最初に挙げていたのには、

思わずヒザを打ちましたよ。

ブラクストンの膨大な作品で、ぼくが聴いたことがあるのはごくわずかにすぎませんけれど、

その中でも本作は、とりわけ愛着のあるマイ・フェバリット・アルバム。

デレク・ベイリーのアルバムとしても、忘れがたい作品なんですけれど、

このアルバムについて言及しているテキストなんて、

これまでお目にかかったことがなかったので、いやあ、嬉しかったなあ。

ほかにメアリーは、名盤“SOLO ALTO” を挙げていましたけれど、

こちらはブラクストンの代表作として超有名なアルバムなので意外性はないものの、

“QUARTET (SANTA CRUZ) 1993” を選んでいたのには、ご同慶の至りでありました。

う~ん、メアリーとはシュミ合うなあ。

話を戻して、“MOMENT PRÉCIEUX” は、

メアリーが最初に聴いたブラクストンのレコードだったそうです。

カナダで86年に開かれた音楽祭でのライヴなので、

ひょっとしてメアリーは生で聴いたのかなと思いましたけど、

86年といえばまだ彼女は8歳だから、まさかね。

「彼がいかに偉大なインプロヴァイザーであるか堪能できる素晴らしいレコード」と

コメントしているのは、まったくの同感。

知られざる名盤に光をあててくれて、嬉しいのなんのって。

ひさしぶりに棚から取り出して聴き始めたら、止まらなくなって、

ブラクストン祭りになっちゃいました。

Anthony Braxton - Derek Bailey "MOMENT PRÉCIEUX" Les Disques VICTO VICTOcd02 (1987)

【訂正とおわび】2023.2.10

メアリー・ハルヴァーソンをカナダ生まれと誤解をしていて、

カナダ人のように書いている箇所がありますが、誤りでした。

正しくは、マサチューセッツのブルックライン生まれのアメリカ人です。

謹んで訂正いたします。

2018-08-16 00:00

コメント(2)

ソンガイ・ポップの最高作 ハマ・サンカレ [西アフリカ]

味わい深いソンガイ・ブルースを歌うおじさんが登場しましたよ。

年季の入った顔立ちに、ヴェテランであることは容易に想像がつきますけれど、

本作がデビュー作とのこと。

ハマは愛称らしく、本名はアルファ・ウスマン・サンカレとのことで、

ん?と思って、チェックしてみたら、アフェル・ボクームのバンド、

アルキバルでカラバシを叩いていたおじさんじゃないですか。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-06-20

アルキバルでアフェルのサポート役を務めるギタリスト、ママドゥ・ケリーのバンドでも、

サンカレはカラバシを叩いていますよ。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-10-03

あれ? ということは、と思って調べてみたら、やっぱり。

外務省主催のアフリカン・フェスタで09年に来日した

アフェル・ボクームに同行したメンバーの一人で、カラバシを叩いていた人です。

あの時アフェル・ボクームと一緒にやってきた

サポート・ギターのママドゥ・ケリーとハマ・サンカレの二人とも、

クレアモント・ミュージックからリーダー作を出したというわけですね。

で、このカラバシおじさんハマ・サンカレのデビュー作。

同じクレアモント・ミュージックからリーダー作を出している、

若きソンガイ・ギタリストのオマール・コナテに、ベース、ドラムス、

ンジャルカ(1弦フィドル)、ジュルケル(1弦ギター)という布陣で聞かせます。

おやっと驚くのが、ボニー・レイットに劣らぬスゴ腕で知られる、

アメリカ人女性スライド・ギタリスト、シンディ・キャッシュダラーのゲスト参加。

ワイゼンボーンとラップ・スティールを弾いているんですけれど、

ソンガイ・サウンドとよく馴染んでいて、絶妙なアクセントを付けています。

彼女の起用は大成功ですね。

冒頭の‘Middo Wara’と8曲目‘Maliwo Kayergaba’ は、

打ち込みを施したソンガイ・テクノ。

レイラ・ゴビのアルバムでも手腕を発揮していたデイヴィッド・ハーローの仕事で、

生音アンサンブルとのミックス・バランスの絶妙なことといったら!

素朴ともいえるソンガイ・サウンドに、よくこれほど打ち込みを溶け込ませたものですねえ。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-11-25

ハマ・サンカレの叩くカラバシがスウィングする、

ソンガイのダンス・ミュージック、タカンバの‘Mali Gando’ に、

プール(フルフルデ)語で歌うタイトル曲のほか、ボゾ語で歌う曲もあります。

ジャーナリスティックな話題を呼ぶことのないソンガイ・ポップですけれど、

ここ最近活発になっているリリースの中でも、これは最高作でしょう。

Hama Sankare "BALLÉBÉ" Clermont Music CLE018 (2017)

2018-08-14 00:00

コメント(0)

掘り起こされた野趣な芸能のエネルギー [日本]

オドロキのアーカイヴ。

こんなスゴい音源が残されていたんですねえ。

68年から20年間に渡り四国で採集された、数百時間に及ぶ唄や芸能の音楽。

これを<民謡>と呼ぶのは、いささかためらいを覚えます。

世間に流布する商業化された民謡とは、あまりに落差がありすぎるからで、

中世から歌い継がれてきた、神様に捧げる踊り歌などの古謡が、

いかにストロングかを思い知らされる、圧巻のアーカイヴです。

冒頭の「津田のよしこの」三連チャンで、いきなりノックアウトくらいました。

こんなディープな盆踊り歌は、めったに聞けるもんじゃありません。

衆会の者たちが思い思いに手拍子を叩いては歌い出し、

「いっちょ、踊ったろ」なんてオッサンのつぶやきもが聞こえてきます。

リズムに合わせて太鼓が打ち鳴らされると、ますます興が乗っていき、

「えらい、やっちゃ、えらい、やっちゃ」の」囃子に煽られ、

爺さんや婆さんが交互に、唾も飛び散るような勢いで歌い出します。

このグルーヴ、まるでサンバ・ジ・ローダじゃないですか。

その強烈な大衆臭に圧倒されていると、今度は一転、神踊り歌や神楽となって、

場が清められるような神聖な雰囲気に包まれます。

とはいえ、よーく聴いていると、その神踊りのはしばしからも、奔放な野性が顔を出します。

神を祀るというタテマエの皮を一枚めくってみれば、

祭りのエロスがほとばしるのが聴き取れるじゃありませんか。背中がぞわぞわしますねえ。

爺さん婆さんが歌う、戯れ歌や作業唄がすごくいいんですよ。

こういう歌を歌ってくれるまでに、相当な時間をかけていることは、容易に想像がつきます。

ヨソから偉い先生がやってきて、ちょっとばかりの民俗調査をやってみたところで、

村人はお行儀のいい歌しか歌いやしません。

こんなに野趣で、なまなましい歌は、

心を許した者でなければ、けっして録ることはできません。

ホンモノの、生きた<野の唄>です。

三番叟などの放浪の門付け芸、浄瑠璃崩しの盆踊り歌、念仏踊り、子守唄、

2枚のディスクにぎっしりと収められた、四国の芸能の豊かさにウナらされるとともに、

その濃厚さにも圧倒されるばかりです。

そして、アッと驚かされたのが、ディスク2の中盤、お鯉さんこと多田小餘綾の

歌と三味線の登場です。がらりと雰囲気が変わり、これぞ洗練の極致といった

お鯉さんの「阿波よしこの」は芸術品です。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-08-23

そのルーツである、冒頭の「津田のよしこの」のむき出しの野性味との距離感には、

眩暈を覚えますね。

そのふり幅にこそ、四国の芸能の豊かさが示されているじゃないですか。

民族誌(エスノグラフィー)として整理されたものを、

いまいちど音楽の側から整理し直すことの意義は、

かつてマイケル・ベアードがアフリカのフィールド録音を再編集した

“AFRICAN GEMS” で示してくれましたよね。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-07-08

日本でもそれに匹敵する仕事が現れてきたのには、嬉しくなります。

V.A. 『阿波の遊行』 那賀町音盤 NCO001

2018-08-12 00:00

コメント(2)

蘇るクメールの古謡 [東南アジア]

1921年、カンボジアの各地を旅した二人のフランス人によって

採集された54曲の古謡が、『カンボジアの歌』と題して出版されました。

これらの歌は次第に人々の記憶から消えていき、クメール・ルージュ時代に

多くの伝統音楽家が処刑されたことによって、

完全に失われた歌となってしまったそうです。

カンボジアの伝統文化を復興しようという機運から、この本に目が向けられ、

当時の歌を蘇らせるプロジェクトが08年に始まり、

入念なリハーサルを経て、09年にリリースされたのが本作とのこと。

チャペイ(長棹の三弦楽器)、トロー(二胡)、スコー(太鼓)といった伝統楽器による

9人のアンアンブルで、細やかなこぶしを回しながら歌う男性歌手が、

晴れやかに古謡を歌い上げています。

ここには、民謡、婚礼音楽、精霊礼拝の歌など、

さまざまなタイプの8曲が選ばれています。

20世紀初頭に、こうした歌がどのように演奏され、歌われていたのかは、

西洋音楽の記譜法で書かれたピアノ譜から解明することは不可能で、

暗中模索の中で編曲やアンサンブルの編成をしたとのこと。

ごくわずかの地方に残る、年一回の儀式で歌われる精霊崇拝の歌などを

ヒントにしながら再現するなど、民俗音楽学者をはじめ、

さまざまな音楽関係者の英知を結集しながら、再現を試みてきたといいます。

果たして、オリジナルの演奏に近づくことができたかどうかは、

こころもとないと関係者は言いますが、

失われた伝統を甦らせるのに大事なことは、

それがオリジナルどおりか、正当なのかどうかよりも、

伝統に愛着を持ち、蘇らせようとする、人々の英知そのものの方でしょう。

そうした人々の情熱、伝統を取り戻す営みこそが、なにより尊く思えます。

クメール・ルージュの蛮行は記憶に新しいものの、

カンボジアの歴史を遡れば、中世のクメール王朝以降、

アユタヤ(タイ)やフエ(ヴェトナム)に侵略される暗黒の時代を経て、

音楽や舞踏の芸能が死に絶えては復興をするを、繰り返してきたんですよね。

1432年にアユタヤ朝に滅ぼされた時には、宮廷文化を維持してきた踊り子や楽士、

建築士、彫刻家などを含めた、9万人もの芸能者が捕虜としてアユタヤに連れ去られ、

クメール文化は跡形もなく消え去った歴史があるほどです。

これを聴きながら、文化芸能というのは、

人々が生きる営みそのものなんだなあと、あらためて感じ入りましたね。

カンボジアのような過酷な歴史をたどった国で、

音楽や舞踏がどうしていま現在の姿を保っているのかを思うと、

その意味の重さを改めて、考え直さずにはおれません。

そこには、無念の別れや死を遂げた祖先への強い哀惜や、

人々の祈りが込められているのが、いやおうなく感じ取れるからです。

そんなことを想うと、伝統の上にあぐらをかき、保存の名のもとに、

形骸化しただけの演奏をただ繰り返す音楽家は、

放逐すべきとさえ思えてきますね。

Pleng Kar Boran Ensemble "CAMBODIAN FORGOTTEN SONGS" Bophana Audivisual Resource Center no number (2009)

2018-08-10 00:00

コメント(0)

雪山に赤コート ゴー・ンジャイ [西アフリカ]

イキのいいンバラ・シンガーの登場です。

ハジけまくるサバールやタマのパーカッション・アンサンブルにのせて、

キレのいい歌いっぷりを聞かせていて、若さがまばゆいくらいですよ。

ゴー・ンジャイことゴルギ・ンジャイは、

ダカールの東に位置する内陸の都市リュフィスク出身の若手シンガー。

15年の前作“DELUSI” がヒットして注目を集め、

昨年12月に本作をリリースしたといいます。

全6曲31分足らずのミニ・アルバムですけれど、内容は超充実しています。

2人のアレンジャーによる2つのセッションでレコーディングされていて、

ドラマーのみ両セッションで叩いているものの、ほかの顔ぶれは全員異なります。

ミュージシャンもみな若手なんじゃないでしょうか。

スピード感溢れる演奏には、若いエネルギーが漲っていますね。

なんと片方のセッションでタマを叩いているのは、

先日エルヴェ・サンブのコンサートで飛び入りしたサンバ・ンドクなのでした。

売れっ子ですねえ。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17

じっくりと歌うパートからハイトーン・ヴォイスを振り絞るパートまで、

幅のある表現力を持ち、ダイナミクス豊かな歌いぶりにはホレボレします。

キャッチーな“Kaay Waay” など楽曲も優れていて、

本人が書いているのかどうかはわかりませんが、もし本人の作曲とすれば、

ソングライティングの才も大したものです。

ホーン・セクションも加えた予算をかけたレコーディングで、

ぜひ聴いてみたい、今伸び盛りの期待のシンガーです。

Go N’Diaye "SAMA OXYGENE" ABG no number (2017)

2018-08-08 00:00

コメント(0)

若きシランデイロ メストリ・アンデルソン・ミゲル [ブラジル]

ノルデスチからもう1枚新作が届きました。

シランダのメストリというので、またも知られざるヴェテランの古老かと思いきや、

めちゃめちゃ若い声に、青臭さいっぱいの歌いぶりに、腰が砕けました。

あわてて、ジャケットをよくよく見れば、まだ若そうな顔立ち。

聞けば、まだ22歳の若者だというのだから、

これで「メストリ」名乗るなんざ、おこがましいんじゃないの。

とはいえ、ブラス・バンドとパーカッション隊にのせて、

オーセンティックなシランダを歌っているんだから、本格派です。

なんでも8歳から両親の影響で歌い始め、

12歳でマラカトゥのバッキ・ソルトのグループの一員に加わり、

13歳からは武者修行に出て本格的にマラカトゥを学び、

メストリの称号を得たというのだから、ダテじゃないわけですね。失礼しました。

19歳でプロ・デビューした時には、「マラカトゥのネイマール」の異名が付いたほどで、

すでに本作は3作目だそうです。齢は若いですけど、実力者なんですね。

シランダといえば、輪になって男女が踊るノルデスチの有名なダンス音楽ですけれど、

全編でマラカトゥに通じる哀愁味のあるメロディが溢れ、すごくいい感じ。

胸の奥にしまいこんだ切なさを振り払うように、

涙を汗に変えて踊る、北東部人気質を強烈に感じさせます。

ユニークなのは、コーラスが不在で、主役のミゲル君がずっと歌っていること。

コーラスとのコール・アンド・レスポンスがないせいか、

サウンドには華やかさがなく、シンプルな音づくりとなっています。

わざとスキマを多くして、スペースを作っている狙いを感じますね。

ミゲル君の歌に応答するようにホーン・セクションのラインが鳴り響くので、

いっそう<泣き>のメロディが、くっきりと浮かび上がりますよ。

面白いのは、カクシ味のように使われている2台のエレクトリック・ギターの絡み。

粘りのある太いリズム・ギターの裏で、か細い音色でリフを弾くギターが、

なんとも情けない音を出しているところは、ニクい演出ですねえ。

ぺなぺなしたミュート音を使ったりして、とても面白い効果を上げています。

タイトル曲は、シランダではなくバッキ・ソルトで、これがまたすごい本格的。

いったいプロデューサーは誰かと思いきや、やっぱりシバ。う~ん、さすがですね。

シバといえば、メストリ・アンブロージオの解散後、

故郷ナザレー・ダ・マタの先達を迎えてソロ・アルバムを制作し、

ディープなマラカトゥ・フラルとバッキ・ソルトを聞かせてくれましたよね。

あの名作2作は、今も燦然と輝いていますよ。

ノルデスチ内陸部の伝統に奥深く分け入りながら、

現代性をしっかりと組み込んでいく手腕は、シバなればこそ。

ぺなぺなギターを弾いているのも、どうやらシバのようですよ。

Mestre Anderson Miguel "SONOROSA" EAEO EAEOCD005i (2018)

Siba "FULORESTA DO SAMBA" no label no number (2002)

Siba & Barachinha "NO BAQUE SOLTO SOMENTE" Terreiro TDCD054 (2003)

2018-08-06 00:00

コメント(0)

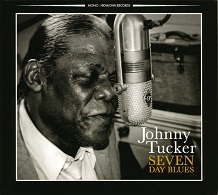

蘇るシカゴ・ブルース黄金時代 ジョニー・タッカー [北アメリカ]

驚愕!

シカゴ・ブルース黄金時代のサウンドが蘇るだなんて、そんなんアリか?

思わず頬をつねりたくなるような新作です。

ジョニー・タッカーって、

はるか昔にフィリップ・ウォーカーとロウエル・フルスンのバックで

来日したドラマーじゃないですか。えぇ~、こんなに歌える人だったのか!

あ、いや、そういえば、六本木ピットインで観たライヴで、確か1曲だけ歌って、

このドラマー、歌えるなあ、と思ったことがあったっけな。

あれは、フィリップ・ウォーカーの時だったか、ロウエル・フルスンの時だったか、

もう40年も前のことで、記憶もあいまいですけれど。

黄金時代のチェス・サウンドが乗り移ったようなサウンドにのせて、

ハウリン・ウルフばりのタフなブルース・ヴォーカルが炸裂するんだから、たまりません。

チェス・サウンド一辺倒ではなくて、曲により多彩なサウンドを演出していて、

コブラ時代のオーティス・ラッシュやファイア時代のエルモア・ジェイムズ、

そのほかにも、ヒューバート・サムリンやリトル・ウォーターなど、

往年の名手たちのサウンドが、これでもかというくらい迫ってくるんだから、

これ聴いて悶絶しないブルース・ファンはいないでしょう。

ちなみに、バックを務めるのは全員白人。

ブルースが人類の遺産になったことを、これほど実感させるアルバムもありませんね。

ジョニー・タッカーのコクのあるディープな歌いぶりには、

たっぷりとした満腹感が得られます。

全15曲、ジョニー・タッカーのオリジナルというのにも脱帽です。

ゴリゴリのシカゴ・ブルースあり、

サム・クック・スタイルのソウルもありという芸幅の広さで、

これほどの才能を、なぜこれまでしまい込んでいたんでしょうねえ。

いや、じっくりと時間をかけて、熟成させてきたのかもしれないなあ。

クレジットにはスタジオ・ライヴで録られたとあり、

オープン・リールを使ったモノラル録音というのも、

イマドキ贅沢なレコーディングといえます。

この濃密な空気感は、間違いなくそんなレコーデイング環境を反映したもので、

あとからいくらでも編集できるデジタル・レコーディングじゃあ、

このダイナミクスは出ないでしょう。

まごうことなく、2018年のベスト・ブルース・アルバムです!

Johnny Tucker "SEVEN DAY BLUES" Highjohn 007 (2017)

2018-08-04 00:00

コメント(3)

役者の歌声 ルオン・トゥイ・リン [東南アジア]

今回買ったなかで、ゆいいつザンカーでなく、本格的な伝統ものだったのが、

北部の大衆歌劇ハット・チェオのアルバム。

歌うのは、北部タイビン出身の女優ルオン・トゥイ・リン。

タイビン文化芸術学校でチェオを学び、軍隊チェオ劇団に入団、

11年の国立プロ演劇祭で金賞も受賞し、同じ年にデビュー作を出したという人です。

昨年リリースした本作は2作目で、貫禄の歌いぶりを聞かせてくれます。

歌の表情の豊かさは、演劇の音楽ならではといえ、

大衆オペラの雰囲気をたっぷりと味わえますね。

ハット・チェオは、京劇の影響を感じさせる華やかなサウンドが特徴ですけれど、

さまざまなヴェトナムの伝統楽器が雅やかな響きを奏でるなかで、

すうーっと、立ち上ってくるルオンの発声が鮮やかです。

選ばれている10曲はすべて歌曲なので、劇の台詞が入ることもなく、

純然とした歌ものとして聴くことができます。

3人の男性歌手がルオンと掛け合いする曲もあります。

ハット・チェオというと、ドラが鳴り渡るような派手な曲をイメージしますけれど、

少ない伴奏楽器で歌う曲など、さまざまなタイプの曲があって、退屈しません。

芝居っけたっぷりのルオンの歌いぶり、そして声の表情にも惹きつけられますが、

やはり華のある発声に感じ入ってしまいますね。

芯のある声の強さは、マイクなしでもよく通るだろうなと感じさせます。

ハット・チェオに限らず、カイルオンやトゥオンでも、

役者の歌声には独特の力強さがあります。

Lương Thuỳ Linh "ALBUM CHEO VOL.2 : CON NHỆN GIĂNG MÙNG" Thăng Long no number (2017)

2018-08-02 00:00

コメント(0)