マダム・ワカ バティレ・アラケ [西アフリカ]

なんじゃ、こりゃ?

USアマゾンで偶然見つけた、ナイジェリアのワカのヴェテラン・シンガー、

バティレ・アラケのCD。

8年も前に出ていたようなんですが、こんなの、いままで見たことないなあ。

デジタル・ノイズまみれの壁紙に、名前とタイトルだけを打ち込んだけの表紙で、

8.98ドルという超安値は、いかにもバッタもんくさい。

わけもわからずオーダーしてみたところ、

中身は、87年のリーダー盤“AJE ONIRE” と“ORIN ASIKO” を2イン1CD化したもの。

それで、思い出したのが、96年にアメリカでCD化された“THE WAKA QUEEN” です。

バティレ・アラケのナイジェリア盤CDは、いまだにお目にかかったことがありませんが、

アメリカでリーダー原盤のLPを2イン1にしたCDが出たことがあるんですよ。

粗末なペーパー・スリーヴのナイジェリア・メイドと違って、

印刷もきれいなら、音質もばっちり。

日本ではバティレ・アラケより人気だったワカのスター歌手、サラワ・アベニも、

まだ当時はCD化されていなかった頃だっただけに、

ワカを聞けるゆいいつのCDとして、とても貴重な一枚でした。

拙著『ポップ・アフリカ800』にも入れてあります。

あの“THE WAKA QUEEN” が、86年の“IWA” と87年の“LEKE LEKE” を2イン1にしたもので、

今回の“WAKA MUSIC OF NIGERIA” が続けて出たLPを2イン1にしたものということは、

両者はなんか関係がありそう。そこでアマゾンのダウンロード・ストアをのぞいてみると、

なんと同じ“WAKA MUSIC OF NIGERIA” のタイトルで、

4枚のアルバムを収録したものが、18年1月に販売されているじゃないですか。

ダウンロード・アルバムには、いちおうマトモなジャケットもついています。

調べてみると、原盤のリーダー・レコーズのニューヨークのパートナーである

プロデューサーのアルバート・ガルゾンが、94年にリーダーと契約して、

オリジナル・マスターからデジタル化したものだったことがわかりました。

96年に“THE WAKA QUEEN” を作ったあと、

残りの音源をアマゾンで売ったということなんでしょうか。

レーベル名もCD番号もなく、ディスクはCD-Rで、

バックインレイのバーコードの上に、‘Manufactured by Amazon.com’ とあります。

とまあ、体裁はサイテーなんですが、内容は素晴らしいんです。

ワカのサウンドは、フジとまったく一緒で、

リード・ヴォーカルとお囃子が全員女性という音楽。

87年というと、フジも打楽器のみではなく、

演奏のごく一部でトランペットやハーモニカなどを

ちらっと使ったりしていた頃ですけれど、こちらはいっさいの西洋楽器を入れず、

トーキング・ドラム、アゴゴ、シェケレ、コンガなどのパーカッション・アンサンブルと

歌がコール・アンド・レスポンスを繰り返す、

ハードエッジなパーカッション・ミュージックを堪能できます。

バティレ・アラケは36年生まれだから、当時50を少し過ぎた頃で、

脂の乗り切ったヴァイタルな歌いっぷりは、彼女のキャリアとしても最高の時期でした。

歌・伴奏とも、ナイジェリアのヨルバのイスラーム系ポップが、

頂点を示していた時期の最高の録音といえますね。

レディ・ソウルならぬマダム・ワカをたっぷりと味わえるワカの名盤です。

ワカは、ヨルバ女性が宗教儀礼でコーランを朗唱する

アラサトゥを発展して生まれた音楽です。

アラサトゥは宗教音楽ではなく世俗音楽でしたけれど、

60年代に入ってヨルバの伝統リズムを取り入れ、

よりポピュラー化を強めたのがワカでした。

バティレ・アラケも、54年にカレティン・ソエ率いるアラサトゥのグループに、

見習いのバック・コーラスとして雇われたのがプロ入りのスタートで、

2年後に自分のアラサトゥのグループを結成します。

バティレ・アラケは「ワカのオリジネイター」を自称していますが、

彼女一人の手柄かどうかは疑問です。

ワカ創生期には、アイラトゥ・イサウやサフラトゥ・アベビのように、

アパラそっくりのサウンドで歌われるなど、ヨルバの伝統リズムを取り入れる試みが、

さまざまなグループで同時発生していて、ワカの名前で広まったのちに

もっとも成功した歌手が、バティレ・アラケだったということでしょう。

初期のバティレのレコードでは、

ハルナ・イショラやI・K・ダイロのレコードで

有名なスター盤の10インチを持っていますけれど、

歌・演奏とも80年代録音の方が断然上ですね。輝きが違います。

Batile Alake "WAKA MUSIC OF NIGERIA" no label no number

Alhaja Chief Batile Alake "THE WAKA QUEEN" Leader SUB7350-2

[10インチ] Batile Alake and Her Waka Group "BATILE ALAKE AND HER WAKA GROUP" Star SRL3

2019-05-31 00:00

コメント(0)

イスラエル産ミクスチャー・バンドの豪快ライヴ イエメン・ブルース [西アジア]

すげーぞ、イエメン・ブルース!

スタジオ作の“INSANIYA” を上回る熱量のライヴ盤に、ドギモを抜かれました。

収録されたのは、12年10月18日テル・アヴィヴのザッパ・クラブで行われたコンサート。

イエメン系ジューイッシュのリーダー、

ラヴィッド・カハラーニーのがらっぱちなヴォーカルに挑む、

バンドのフィジカルなエネルギーがハンパない、とてつもないライヴです!!

サックス、トランペット、トロンボーン、フルートの4管の暴れっぷりに加えて、

チェロとヴィオラが激しい弓弾きで高速グルーヴを疾走させるんだから、

心臓バクバクもの、息も上がろうというもの。

こりゃあ、もうダンスせずにはおれないでしょう。

ラヴィッドが弾くのがウードではなく、ゲンブリというのがユニークなグループで、

かつてのグナーワ・ディフュジオンを思わせます。

マリエム・ハッサンやオキシモ・プッチーノがゲスト参加した、

ビル・ラズウェル・プロデュースの15年スタジオ作でも、

彼らの野性味溢れるミクスチャー・サウンドは、十二分に発揮されていましたけれど、

ライヴ・バンドとしての実力は、スタジオ作をはるかに凌ぐスケールですね。

メンバーは腕っこきのメンバー揃い、ジャズ、ファンク、ロックを吸収した音楽的素養に、

アレンジやプロデュース能力も高いとくるんだから、

迫力に富んだ弾けるバンド・サウンドもよく統括されているわけです。

インプロヴィゼーションとの整合性もよく、大暴れしているようで、

しっかりとリハーサルを積んでいることがわかりますね。

アヴィシャイ・コーエンとの共演で知られるイスラエルきっての実力パーカッショニスト、

イタマール・ドアリの熱のこもったパーカッション・ソロもあれば、ウード1本をバックに、

ラヴィッド・カハラーニーが奔放なヴォイス・パフォーマンスを聞かせる7曲目など、

ライヴならではの聴かせどころもあって、

2年前の来日を見逃したのがつくづく悔やまれます。

Yemen Blues "YEMEN BLUES LIVE" Chant CR1801YE (2013)

Yemen Blues "INSANIYA" Inzima no number (2015)

2019-05-29 00:00

コメント(0)

自立するブラジル女性をサンバに描いて ジザ・ノゲイラ [ブラジル]

ジザ・ノゲイラの新作!

ま・ぢ・か!!

思わずディスプレイの前で、固まってしまいました。

40年も前に惚れ込んだ女性と、思いもよらぬところで、ばったり再会した気分。

もう、ドギドキが止まりませ~~~ん!

ジザ・ノゲイラは、70年代サンバ復興の立役者となったジョアン・ノゲイラの妹。

歌手の兄とは違い、作曲家として活動していたジザは、

当時兄のジョアン・ノゲイラはもちろん、

クララ・ヌネスやベッチ・カルヴァーリョに、曲を提供していました。

その作風は、都会に暮らす独身女性の感性に満ちたもので、

従来のサンバの世界にはない、シンガー・ソングライター像がすごく新鮮だったのです。

この当時、ジザと同じような立ち位置で、

サンバを自作自演する女性歌手にレシ・ブランダンがいました。

二人は、男が支配するマッチョなサンバ世界に新風を送り込み、

70年代のサンバ復興に、ブラジルの現代女性による視点を付け加えたんですね。

伝統サンバの世界で、ゆいいつの女性作曲家としていたドナ・イヴォーニ・ララが、

裏方から表舞台に出てソロ・アルバムを出したのも、

そんな気運の高まりがあったからでしょう。

ドナ・イヴォーニ・ララの74年デビュー作“SAMBA MINHA VERDADE, MINHA RAIZ”、

レシ・ブランダンの75年デビュー作“ANTES QUE EU VOLTE A SER NADA”、

ともに忘れられないアルバムですけれど、ぼくが一番惚れ込んだのが、

78年にEMIオデオンから出たジザ・ノゲイラのデビュー作でした。

都会に暮らす自立した女性像をくっきりと打ち出したこのアルバムに、

ぼくはサンバ新時代の到来を感じたのです。

ちょうど同時期に出たメリサ・マンチェスターの“DON'T CRY OUT LOUD NOW” と

このアルバムが、ぼくには映し鏡のように思え、

ニュー・ヨークに生きるメリサと、リオに暮らすジザが、

ぼくのなかでシンクロしたのでした。

とはいえ、ブラジルではまだ早すぎたんでしょう。

本作は評判を呼ぶこともなく、ジザのアルバムはこれ1作のみで、

2作目が出ることはありませんでした。

ジザが表現した女性シンガー・ソングライターというスタイルは、

90年代のマリーザ・モンチの登場までブラジルでは先送りされ、

ジザ・ノゲイラという稀有な才能は、忘れ去られたのです。

ジョアン・ノゲイラも亡くなり、ジョアンの息子ジオゴ・ノゲイラが活躍する時代となり、

ぼくもすっかりジザのことを忘れていたところだっただけに、

突如登場した新作には驚かされました。

2年前に出ていたようですけれど、これが日本初入荷。

粋なサンバ・ジ・ブレッキからアルバムはスタートして、

カンゲキのあまり、とても冷静になど聞くことはできません。

ガロ・プレートのバンドリン奏者アフォンソ・マシャード、

カヴァキーニョのアルセウ・マイアなどの名手たちによる

サンバ・ショーロの伴奏で歌われるジザのサンバに感無量。涙、なみだです。

それにしても、この突然の復帰はどういうわけなんでしょう。

先日遅いデビュー作を出したジョアン・ノゲイラの甥っ子のジドゥ・ノゲイラは、

なんとジザ・ノゲイラの息子なんだそうで、えぇ~、そうだったんだと、あらためて驚き。

デジパックに納められたブックレットには、

サンバの作曲家らしく、全曲の歌詞と楽譜が付いています。

ジャケット裏には70年代に撮ったとおぼしき、ジザとドナ・イヴォーニ・ララと

レシ・ブランダンが3人仲良く並ぶ写真のほか、

同じく70年代と思われるジョアン・ノゲイラとの写真も載っていて、

この当時から聴いてきたファンには、たまりませんねえ。

これを機に、ジザ・ノゲイラの78年盤も、ぜひCD化してもらいたいなあ。

そういえば、レシ・ブランダンのポリドールの初期作も、

まったくCD化されていないじゃないですか。

男性中心の保守的なサンバ・シーンにあって、

女性たちの新しい感性が萌芽していた時代の名作を、ぜひ再評価してもらいたいものです。

Gisa Nogueira "DO JEITO QUE VEM" Cedro Rosa CR201701 (2017)

[LP] Gisa Nogueira "GISA NOGUEIRA" EMI Odeon 31C062-421144 (1978)

2019-05-27 00:00

コメント(0)

ブラジルのコンポジション アントニオ・カルロス・ビゴーニャ [ブラジル]

これもまたブラジルならではのジャズですね。

ミナス・ジェライスのウバ出身という、ブラジル大衆音楽史に名を残す大作曲家

アリ・バローゾと同郷の、コンポーザーでピアニストのアントニオ・カルロス・ビゴーニャ。

多くの交響曲やピアノ協奏曲を残し、国民学派として高く評価されたクラシックの作曲家

オスカル・ロレンソ・フェルナンデスが設立した音楽学校でピアノを学び、

ブラジリア大学で音楽の修士課程を修了したというアントニオ。

トニーニャ・オルタ、ナナ・カイーミ、ジュアレス・モレイラ、マリナ・マシャードほか、

数多くの音楽家と共演を重ね、第23回ブラジル音楽賞インストゥルメンタル部門で

受賞した実力者なんですね。

04年にデビュー作をリリースし、10年作に続く3作目になるという本作、

その経歴からもわかるとおり、クラシック出身らしい端正なピアノを聞かせる

ピアノ・トリオの作品となっています。

ベースとドラムスは、シコ・ブアルキ・バンドのリズム・セクションを起用。

サン・パウロやベロ・オリゾンチなどから続々と登場している、

リズムやハーモニーに新感覚を持ったブラジル新世代のジャズとは違い、

きわめてオーソドックスなジャズなんですけれど、これがとてもステキなアルバムなんです。

繰り返し愛聴しているうちに、

やはり冒頭の「ブラジルならでは」と表現するしかない

メロディがふんだんに飛び出してきて、

そのコンポジションに感じ入ってしまったのでした。

全曲アントニオのオリジナルで、そのみずみずしくもメランコリックな楽想は、

クラシック的というより、シキーニャ・ゴンザーガの時代を思わせるショーロの伝統を

ぼくは強く感じてなりません。

ボールが弾むようなスタッカートの利いた愛らしい1曲目から、

ショーロのメロディに通じる愛らしさをおぼえます。

優雅なワルツや爽やかなマーチなど、どのコンポジションにも

古典ショーロが持っていたセンスがあり、惹きつけられるアルバムです。

Antonio Carlos Bigonha "ANATHEMA" no label MCKPAC0083 (2018)

2019-05-25 00:00

コメント(0)

蘇るバイユー・ソウル コーリー・レデット [北アメリカ]

まるでクリフトン・シェニエのバイユー・ソウルが現代に蘇ったかのような

アコーディオン・サウンドに目を見開かされました。

ごりごりの伝統ザディコを聞かせる主役は、コーリー・レデット。

生まれも育ちもヒューストンながら、家族のルーツはルイジアナ州のパークスにあり、

夏休みはいつもルイジアナの田舎で過ごしたというコーリー・レデット。

クレオール・カルチャーにどっぷり浸かって育ったコーリーは、

わずか10歳で地元ヒューストンのザディコ・バンドのステージでドラムスをプレイし、

その頃からアコーディオンを習い始めたのだそう。

演奏しているのが、小型のボタン式アコーディオンではなく、

鍵盤式アコーディオンだから、蛇腹の響きがだんぜんパワフル。

重量感のあるサウンドは、案外派手さはなく、

鈍く渋い響きにいぶし銀の味わいがあります。

コーリーの技量が、これまためちゃめちゃ高くて、

猛烈なスピードの‘Muscle Zydeco’ で聞かせる圧倒的なテクニックには、口あんぐり。

それがイヤミにならないのもこの人のいいところで、リズムの塊と化して、

グルーヴに身を投じる姿が、なんともすがすがしいじゃないですか。

豪快なブギーでトばす‘Dragon's Boogie’ でも、同じことが言えますね。

そんなダンス・チューンの一方で、ディープなブルースもやれば、

哀愁に富んだホーン・セクションが泣けるワルツを奏でたりと、

硬軟の使い分けが実に鮮やか。

全曲自作で、ポップ・ソングもあるんですが、

コンテンポラリーやイマドキのR&B色は皆無で、70年代モータウン調。

近年のレトロ・ソウルのような作り物感がないのは、

ネラったものではなく、自然体でこの音楽が生み出されている証左でしょう。

どこまでもオーセンティックなのが、コーリーの音楽性なのですね。

Corey Ledet and His Zydeco Band "ACCORDION DRAGON" Corey P. Ledet CPL0010 (2018)

2019-05-23 00:00

コメント(0)

無垢の美 マダリッツォ・バンド [南部アフリカ]

音楽って、こんなにシンプルでも、これほど楽しくできるんだなあ。

そんなことをあらためて教えてくれる、マラウィのマダリッツォ・バンドです。

バンドを名乗っているものの、実はたった二人のコンビであります。

ババトニなる手作りの1弦ベースの弦をぶんぶん鳴らし、

空き缶を弦に当ててノイズをまき散らしながら、

ぶっきらぼうに投げつけるように歌うヨブ・マリグワくんと、

ギターをかき鳴らしながら、

足踏み太鼓でツンのめるビートを叩き出すヨセフェ・カレケニくん。

言ってみれば、たったこれだけの音楽。

それなのに、そこから生み出される、

みずみずしい生命力、ワクワクする躍動感といったら、どうです。

太鼓もベースもハンドメイドという、貧しさ丸出しにもかかわらず

そこから生み出される音楽の豊かさは、いったいどういうわけなんでしょう。

はじめに「シンプル」とか口走っちゃいましたけれど、じっくりと耳をすませば、

ベースの装飾音やリズム・アレンジなど、その複雑なニュアンスに驚かされます。

レコーディングに何万ドルのバジェットを使ったとて、

これだけの音楽が生み出せるわけもなく、あらためて音楽制作とはなんぞやと、

振り返って考え直される案件なんじゃないでしょうか。

普段は路上だったり、市場の片隅で歌っているに違いありません。

ダンスホールやナイトクラブなどとは、無縁の音楽。

思えば独立前のニヤサランド時代から、廃品から作った楽器や

バンジョーやギターを弾き語る辻芸人やストリング・バンドがいましたけれど、

マラウィで圧倒的に魅力を放ってきたのは、いつもこうした音楽でした。

ヒュー・トレイシーがフィールド録音していた70年近くも昔の時代から、

60年代に南アから流入して流行したクウェーラ・バンド、

ここ最近ではマラウィ・マウス・ボーイズに至るまで、一貫しています。

資源のない内陸の農業国で世界最貧国のマラウィだから、

こういうビンボーくさい音楽しかないのだ、なんて誤解が広まってはいけないので、

マラウィの名誉のために言っておきますが、

マラウィにはヒップ・ホップだって、R&Bだって、レゲエだってあります。

ありはしても、そうした音楽に、欧米の焼き直し以上の魅力がないのも、また事実。

これはマラウィばかりでなく、隣国のザンビアやタンザニアの音楽事情も同じですね。

ザンビアのR&Bと田舎で演奏されるカリンドゥラと、どっちが面白いかといえば、

カリンドゥラの圧倒勝利でしょう。

以前、このブログで取り上げたヴェテラン音楽家ウィンダム・チェチャンバにも、

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2010-03-31

無垢な音楽性を感じたものですけれど、

マダリッツォ・バンドの人を巻き込まずにはおれないグルーヴにも、

無垢の美をおぼえます、

Madalitso Band "WASALALA" Bongo Joe BJR029 (2019)

2019-05-21 00:00

コメント(0)

ライトなマイーザはいかが ロザーナ・トレード [ブラジル]

おぉ、ロザーナ・トレードの“A VOZ DO AMOR” がCD化された!

前々回のリイシューから、往年のサンバ・カンソーン女性歌手に

スポットを当て始めたジスコベルタスが、新たなリイシューのラインナップに

ロザーナ・トレードの名作が載ったのには、小躍りしてしまいました。

今回CD化されたのはロザーナ・トレードの3作目で、

前々回のシリーズでは、ロザーナ・トレードの62年作“...E A VIDA CONTINUA” が

CD化されていましたね。

今回のリイシューのラインナップには、すでにここで書いたエレーナ・ジ・リマや

エルザ・ラランジェイラのアルバムもあるんですけれど、今回の注目のマトは、こちらです。

日本ではほとんど知る人もいないでしょうけれど、

ボサ・ノーヴァ・ファンには、マリア・トレードのお姉さんと言えば、興味を引くかしらん?

でも、線の細いマリア・トレードとは真逆の個性の歌手で、

マイーザが好きなファンだったらたまらないはずの、ディープな歌い口を持った人です。

ルックスをみても、マリア・トレードとの違いは歴然ですよね。

ハスキーな声質をいかして、情感たっぷりに歌う泣き節がたまらないんだなあ。

多くの曲はオーケストラ伴奏ですが、コンボ伴奏の曲もあるのに

クレジットが書かれていないのは、ジスコベルタスにしては手抜きですねえ。

オルガンのマンフレッド・フェスト、サックスのパウロ・モウラ、

トロンボーンのラウル・ジ・ソウザ、エレクトリック・ギターのバーデン・パウエル、

ギターのエジガー、ピアノ兼アレンジのポーショといった面々が顔を揃えています。

マイーザ・ファンで、もしロザーナ・トレードを知らないという人がいれば、ぜひお試しを。

マイーザのドロドロした部分を抜いたライトな歌い口が、きっとお気に召しますよ。

Rosana Toledo "A VOZ DO AMOR" RGE/Discobertas DBSL123 (1963)

2019-05-19 00:00

コメント(2)

ジェラルド・ペレイラとマンゲイラ ヴェーリャ・グァルダ・ムジカル・ダ・マンゲイラ [ブラジル]

ネルソン・サルジェントの91歳記念盤に続いて、

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2019-03-28

マンゲイラの長老たちの新作が届きましたよ。

ヴェーリャ・グァルダ・ダ・マンゲイラのアルバムもだいぶひさしぶりで、

いつ以来になるんだろう? 08年作以来になるのかな。

70年に結成されたヴェーリャ・グァルダ・ダ・ポルテイラに比べて、

マンゲイラのサンビスタたちが、ヴェーリャ・グァルダを名乗ってアルバムを出したのは、

もっとずっと後になってからの、90年のことでした。

田中勝則さんが制作したボンバ盤が初アルバムだったんですよ。

今ではお忘れの方や、知らない若い人も多いでしょうが、

日本のサンバ・ファンが誇れる、記念すべき名作でした。

で、グループ名に「ムジカル」が加わった今回の新作、

カーニバルで歌うサンバ・エンレードやマンゲイラ賛歌といった、

これまでのアルバムでおなじみのレパートリーから離れ、

なんとジェラルド・ペレイラの曲集だというのだから、嬉しくなります。

下町のマランドロが歌ったファンキーなサンバを、エスコーラの長老たちが歌うというのも、

意外に思われるかもしれませんけれど、実はとってもゆかりの深い両者。

ジェラルド・ペレイラにギターを教えたのは、ヴェーリャ・グァルダ・ダ・マンゲイラの

初アルバム当時のリーダーだった、アルイージオ・ジアスでした。

ジェラルド・ペレイラは、マンゲイラのメンバーではありませんでしたけれど、

マンゲイラにやはりゆかりのある、ウニードス・ジ・マンゲイラという

別のエスコーラに所属していたんですね。

オープニングの「偽のバイーア女」から、

ジェラルド・ペレイラのおなじみのナンバーがずらり。

ほとんどの歌をタンチーニョが歌っていて、ネルソン・サルジェント、アルシオーネ、

レシ・ブランダン、ゼカ・パゴジーニョがゲストで華を添えています。

バックは7弦ギターのパウローンほか、バテリア陣も実力者揃いでばっちり。

ただ、冒頭の「偽のバイーア女」を聴いて、う~ん?と思ったのも、正直なところ。

この曲をこんなに重ったるく歌っちゃあ、メロディが生きません。もっと弾んでくれないと。

タンチーニョは大好きな歌手なんだけど、

ジェラルド・ペレイラのサンバとは持ち味の違う人で、ファンキーな感覚はありませんね。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-12-19

ちょっとキャスティングが違っちゃったかなあ。

でも、‘Cabritada Mal Sucedida’ ‘Bolinha De Papel’あたりは、

軽妙なフルートやクラリネットを活かしたアレンジも手伝って、健闘はしているんだけれど。

ジェラルド・ペレイラのサンバの韜晦味が一番感じられるのは、

ゲストのゼカ・パゴジーニョですね。

‘Sem Compromisso’ でタンチーニョと一緒に歌っているんですけれど、

まず声がタンチーニョとまるっきり違う。マランドロの香りがぷんぷん漂う、

ストリートの感覚たっぷりで、もっとゼカに歌って欲しかった気がします。

Velha Guarda Musical Da Mangueira "CANTA GERALDO PEREIRA" Haroldo Costa Produções Artísticas Ltda no number (2019)

ヴェーリャ・グァルダ・ダ・マンゲイラ 「ヴェーリャ・グァルダ・ダ・マンゲイラ」 ボンバ BOM2011 (1990)

Velha Guarda Da Mangueira "VELHA GUARDA DA MANGUEIRA E CONVIDADOS" Nikita Music NK1001-2 (1999)

Velha-Guarda Da Mangueira "VELHA-GUARDA DA MANGUEIRA" Som Livre 0891-2 (2008)

2019-05-17 00:00

コメント(0)

ブラジルの声 アンナ・セットン [ブラジル]

あぁ、ブラジル女性らしい声ですねえ。

声が持つ特性なのか、発音の特性なのか、はたまたその両方なのか、

判然としませんが、ほかの国の女性歌手にない、ブラジル独自の個性を感じます。

ブラジルを強く感じるのは、もっぱらボサ・ノーヴァ以降のMPBの歌手ですけれど、

ガル・コスタ、ジョイス、ダニエラ・メルクリといった人たちには、

共通する声の響きがあります。

そんな女性歌手の系譜にまた一人加わったのが、このアンナ・セットンという人。

先に挙げたビッグ・ネームのような強い個性はないものの、

ジアナ・ヴィスカルジ、ヴァネッサ・モレーノ、

タチアーナ・パーラといった若手たちと同じく、

ブラジル性を感じさせる歌声は、耳に心地よいですね。

バックは、ピアノ、ベース、ドラムス、ギター、フリュゲルホーンのクインテットで、

サン・パウロの売れっ子ジャズ・ミュージシャンたちが居並びます。

そのなかで初めて目にする名前はピアニストのエドゥ・サンジラルジで、

アンナはそのエドゥと共作したオリジナルを中心に歌っています。

演奏はジャズ色濃いものとなっていますけれど、

アンナの歌いぶりにジャズは感じられず、みずみずしい歌唱を聞かせます。

オリジナルのほか、3曲取り上げたカヴァー曲が、なかなかの聴きもの。

カエターノ・ヴェローゾがガル・コスタに提供した

‘Minha Voz, Minha Vida’を取り上げてくれたのは、ぼく好みの嬉しい選曲。

ガル・コスタの82年作“MINHA VOZ” のトップに入っていた曲です。

カエターノものちに97年の“LIVRO” で歌いましたけれど、ガルの名唱には遠く及ばず。

ガルのヴァージョンがアクースティック・ギター・メインだったのに対し、

アンナはヴィニシウス・ゴメスの柔らかなトーンの

エレクトリック・ギターのみをバックに歌っています。

ハイ・トーンがキンと立つ、ガルのクリアな発声とはまた違い、

アンナは落ち着きのある柔らかな声で歌っていて、これもいい仕上がりですね。

海の男ドリヴァル・カイーミの‘A Lenda do Abaeté’ を取り上げるとは、意外です。

カイーミの深い声で語るように歌う、重厚なオリジナル・ヴァージョンとは違い、

軽やかな歌に仕上げているのが妙味で、ナット・キング・コールで有名な

‘Nature Boy’ のエキゾ風味も味わいがあります。

Anna Setton "ANA SETTON" no label ANNA001 (2018)

2019-05-15 00:00

コメント(0)

80年代南アのトランスクリプションから アイリーン・マウェラ [南部アフリカ]

昨年ンバクァンガのヴェテラン女性歌手、アイリーン・マウェラの新作を出した

新興レーベル、ウムサカゾ・レコーズから、

今度はなんと、80年代録音22曲を復刻した編集作が出ました!

音源はSABC(南アフリカ放送協会)のトランスクリプションで、

82年から85年にかけて制作されたレコード(未発売)から編集されています。

SABCのトランスクリプションというと、古手のアフリカ音楽ファンなら、

00年にイギリスのイーグルから『アフリカン・ルネッサンス』の2枚組シリーズで、

10タイトルが出ていたのを覚えていますよね。

思い出してCD棚をチェックしてみましたが、

そちらにはアイリーナ・マウェラは収録されていませんでした。

アイリーン・マウェラの経歴については、以前の記事に書いたので、

そちらを参照してもらうとして、

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-02-20

歌手活動ばかりでなく、250曲以上もの曲を提供してきた作曲家として、

南ア大衆音楽の芸能史60年を、まさしく表・裏から見てきた重要人物であることを、

強調しておきたいと思います。

今作のライナーノーツを読んで、初めて知りましたけれど、

あの名門コーラス・グループ、レディスミス・ブラック・マンバーゾがデビューできたのも、

アイリーンがプロデューサーの夫、ルパート・ボパーペへ口添えしたおかげだそう。

ラジオ・ズールーでレディスミスを聴いたアイリーンが、

ルパートにぜひ契約するようにと薦めたのがデビューの発端となり、

いまでもレディスミスのメンバーたちは、アイリーンに恩義を抱いているのだそうです

南アの60年代は、アパルトヘイトの人種隔離政策という醜悪な手段によって、

皮肉にも南ア音楽の民族別アーカイヴが築かれた時代でもありました。

SABCの黒人専用ラジオ・ステーション、ラジオ・バンツーの傘のもとに、

民族別のラジオ・ステーションでのプログラムが盛んになり、

それまで伝統音楽しか録音されてこなかった各民族の大衆音楽が、

商業録音のビジネス・シーンにも進出するようになったのです。

ズールー、コサ、ソトといった勢力の大きな民族だけでなく、

アイリーンの出自であるヴェンダの音楽も多くの録音を残すことになりました。

アイリーンに初めてヴェンダ語の歌を録音するチャンスを与えたのも、

65年に編成されたラジオ・ヴェンダでした。

ズールーやソトの曲をヴェンダ語に置き換えた曲が、

SABCを通して南ア中に流れたことは、ヴェンダ以外のツォンガなどの少数民族にも、

大きな希望となったのです。

しかし、70年代半ばになると、アイリーンのSABCでのセッションは、

次第にボパーペの制限を受けるようになり、

ボパーペがプロデュースするマヴテラの売れっ子アーティストへの曲の提供や、

ンバクァンガ・シーンに力を注ぐよう、仕向けられます。

80年代に入ると、家族の問題を抱えるようになったアイリーンは、

故郷のリンポポへ戻ることが増え、次第に音楽ビジネスの場から離れていきます。

その代わりにSABCへの復帰を決意し、ヴェンダやツォンガの新曲を30曲以上用意しました。

こうして、マヴテラ時代のなじみのプロデューサーやミュージシャンたちが、

SABCでの録音にも大勢参加し、82、85、87、88年に残した録音から編集されています。

22曲中、17曲がヴェンダ語で、5曲がツォンガ語で歌われます。

82年のセッションの2曲のみ、ギター2台を伴奏に歌ったトラディショナル曲で、

ほかはすべてアイリーン作曲のンバクァンガです。

グルーヴィなベース・ラインに硬質のギターの響きもゴキゲンなら、

タイトに引き締まったリズム・セクションにのるアイリーンのヴォーカルが、

めっちゃスウィートです。

Irene Mawela "THE BEST OF THE SABC YEARS" Umsakazo UM103

2019-05-13 00:00

コメント(2)

オーストロネシア音楽をめざして サオダージ [インド洋]

インド洋のレユニオン島から、意欲的なグループが登場しました。

ポルトガル語の「サウダージ」にちなんだグループ名、

サオダージを名乗る女性2人に男性3人の5人組。

レコーディングではもう一人男性が加わって、デビューEPがリリースされました。

いちおうマロヤのグループということなんですが、

EPを聴いてみればわかるとおり、トランシーなパーカッション・ミュージックではなく、

汎インド洋にフォーカスを当てたヴォーカル・ミュージックを展開していて、

感覚がすごく新しいんです。伝統的要素をハイブリッドに再構築した音楽ですね。

マロヤは、世界遺産に認定されて以来、一気に注目を集めるようになりましたけれど、

アフロ系住民による「奴隷の音楽」という側面ばかりが強調されて、

ややもするとアフリカ音楽のように受け止められているキライがあります。

しかし、マロヤはアフロ・ミュージックではなく、

インド洋でアフリカとアジアがブレンドされたクレオール・ミュージックなんですよね。

そのアジア成分は、奴隷解放後にアフリカ奴隷に代わる労働力として、

渡ってきたインド人契約労働者がもたらした音楽にあります。

かつてグランムン・レレが、タミール系の古謡をレパートリーとしていたように、

年季奉公のインド人たちが伝えた歌や楽器が、マロヤには溶け込んでいます。

そんなマロヤのアジア的な側面を、グッと拡大しようというのが、

サオダージのネライのようです。

冒頭の‘Pokor Lèr’ では、シンセを通奏低音で鳴らしたうえに、

インドの両面太鼓ドール(クレジットにはアッサム地方のドールとあり)

が打ち鳴らされます。

手拍子や小シンバルが折り重なるサウンドはまさしくインド的で、

カヤンブがシャカシャカと振られる横揺れのリズムが特徴的な従来のマロヤとは、

すいぶんと異なるサウンドなのは、すぐわかるでしょう。

8分の5拍子の曲で聞かせる男声の低音部合唱は、

台湾先住民の音楽を連想させ、サオダージがインド洋音楽を、

遠い祖先がアジアからインド洋へと渡ってきた

オーストロネシアの音楽として捉えているのがよくわかります。

台湾から南下して、フィリピン、インドネシア、マレイ半島に渡り、

さらにインド洋を越えてマダガスカル島に到達して、

さらに東の太平洋の島々に拡散したとされるオーストロネシア人の音楽とは、

こういうものなのではないかという、サオダージ流の仮説でしょう。

ライヴでは、アボリジニのディジュリドゥも使っているというサオダージ。

そのミスティックなサウンドには、彼らの音楽的冒険が存分に発揮されていて、

とても惹かれます。

Saodaj’ "POKOR LÈR" Kadadak Music no number (2018)

2019-05-11 00:00

コメント(2)

エネルギーを再注入したグナーワ大学 アジズ・サハマウイ&ユニヴァーシティ・オヴ・グナーワ [西・中央ヨーロッパ]

パリのマグレブ・ミクスチャー楽団、

オルケストル・ナシオナル・ド・バルベスの中心メンバーだった

アジズ・サハマウイのソロ・プロジェクト、「グナーワ大学」の新作が届きました。

11年のデビュー作で音楽監督を務めたマルタン・メソニエが、

プロデューサーに復帰したんですね。

アジズ・サハマウイ自身がプロデュースした、

14年の前作“MAZAL” は不満の残る内容だったので、

新作は図らずもマルタンの力量を示すこととなりました。

まずぐっと良くなったのが、ヴォーカル・ワーク。

前作はアジズのリード・ヴォーカルとバック・コーラスがくっきりと分かれていたのが、

今回はコーラス・ワークに自由度が増して、

アジズのヴォーカルに個々のメンバーが絡む場面が多くなりました。

アンサンブルもぐっと立体的になって、

個々の楽器がくっきりと浮かび上がるようになっています。

前作は、洗練されたアンサンブルが良くも悪くもフュージョン的で、エネルギー不足。

それに比べたら、今回は躍動感が出て、見違えましたね。

グナーワ大学のメンバーにも変動があり、ドラムスが新たに加わったのと、

トーゴ人ギタリストのアメン・ヴィアナが加わり、

セネガル人ギタリスト、エルヴェ・サンブとのツイン・ギター体制になりました。

アンジェリク・キジョの新作でも活躍していたアメン・ヴィアナ、

がぜん注目度が上がりましたね。

1曲目の切り込んでくるギター・ソロは、アメンじゃないかな。

グループ名はグナーワ大学ながら、セネガル人メンバーが多いせいか、

マグレブよりも西アフリカ色の強いサウンドを聞かせていた彼らですけれど、

ラスト・トラックは、グナーワの長尺のトラックで締めくくっています。

反復フレーズを繰り返すなかに、起伏を作りつつ、グルーヴを生み出したのは、

予定調和なフュージョン演奏に終わらせない、マルタンの手腕でしょう。

ザヴィヌル・シンジケートの卒業生を中心に編成されたグナーワ大学は、

ジャズ/フュージョン出身のミュージシャンで固められているせいで、

ともするとソツない演奏になりがち。前作から今作の変化を聞くと、

マルタンのようなプロデューサーの存在は、このグループに欠かせないといえますね。

ところで、ずっと気になっているんですけれど、

アジズはグナーワのシンボリックな楽器ゲンブリを弾いているにもかかわらず、

ジャケットでは、いつもンゴニを携えているのは、なぜなんでしょう。

Aziz Sahmaoui & University of Gnawa "POETIC TRANCE" Blue Line Productions BLO029 (2019)

2019-05-09 00:00

コメント(2)

コテコテ・ギター ブーガルー・ジョー・ジョーンズ [北アメリカ]

連休に『コテコテ・サウンド・マシーン』を読了。

いやあ、楽しかったあ。原田和典さんの名調子を堪能しました。

それにしても、原田さんの文章って、ニクたらしいほどウマいなあ。

心底自分が惚れ込んだレコードを、愛情こめて紹介しているのが

きちんと伝わってくる体温のある筆致で、こういう書き手って、案外少ないもの。

もちろんプロの評論家として、押さえるべきデータはそつなく盛り込んで読者に提供しつつ、

ユーモアを交え、マニア臭さを慎重に避ける配慮も行き届いていて、

ぼくも常日頃こういうふうに書きたいと思いつつも、なかなかできないお手本テキストです。

今回の『コテコテ・サウンド・マシーン』は、原田さんのコテコテ本第3弾。

第1弾の95年『コテコテ・デラックス~GROOVE, FUNK & SOUL』と、

第2弾の99年『元祖コテコテ・デラックス』は、お買い物ガイドとして重宝したものの、

テキストは添え物に過ぎないごく短いものでした。

アルバム100枚に絞って新たに書き下された今回の『コテコテ・サウンド・マシーン』は、

前2作とはまったくの別物の読み物として生まれ変わっています。

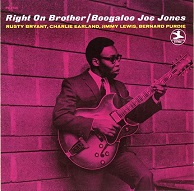

今回の100枚で、ラッキー・セヴンの7枚目に選ばれていたのが、

ブーガルー・ジョー・ジョーンズ。思わず嬉しくなって、棚から引っ張り出してきました。

前回の『元祖コテコテ・デラックス』時点では、まだCD化されていなかったんですよね。

アシッド・ジャズ~レア・グルーヴの再評価によって、その名を知られるようになった

ブーガルー・ジョー・ジョーンズでしたけれど、

オリジナル・アルバムのリイシューが実現したのは、もっと後の08年のこと。

伝説の名エンジニア、ルディ・ヴァン・ゲルダーが手がけたプレスティージの名盤を、

自らリマスタリングしたシリーズの55枚の1枚に、

ブーガルー・ジョー・ジョーンズの3作目が選ばれたのには、驚かされました。

だって、マイルズ・デイヴィスの『クッキン』だとか、

ケニー・ドーハムの『クワイエット・ケニー』が居並ぶジャズ名盤カタログの中に、

ブーガルー・ジョー・ジョーンズがまぎれこんだのだから、痛快至極。

保守的なジャズ・ファンがそっぽ向くソウル・ジャズを、よくぞ出したものです。

なんたって、ブーガルー・ジョー・ジョーンズというステージ・ネームがイカしてますよね。

この時が初体験でしたけれど、一聴でシビれました。

オルガンのチャールズ・アーランドとの相性もバツグンで、

このレコーディングは、チャールズの名作“BLACK TALK!” の

わずか2か月後だったんですね。

そういえば、チャールズの“BLACK TALK!” も、

『コテコテ・デラックス~GROOVE, FUNK & SOUL』を読んで知ったんだっけなあ。

「ダチーチー」のトレードマークですっかりおなじみとなった、

バーナード・パーディーのドラムス。

ここでもあの特徴的なハイハット・サウンドを披露して、

グルーヴ・マスターぶりをいかんなく発揮しています。

ラスティ・ブライアントの黒いサックスも、コテコテ度を強烈に押し上げていますよ。

そして主役のギターは、もうソウル・ジャズの申し子としかいえませんね。

けっこう細やかなプレイをするのに、テクニックが前面に出ない

職人肌のプレイには、ウナらされるばかり。

ルディ・ヴァン・ゲルダーのリマスターで、なまなましくも分離の良い音が、

コテコテ・ギターを盛り上げてくれます。

Boogaloo Joe Jones "RIGHT ON BROTHER" Prestige PRCD30659 (1970)

2019-05-07 00:00

コメント(0)

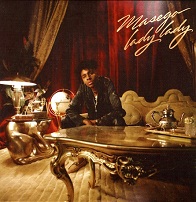

ヒップ・ホップ流クワイエット・ストーム マセーゴ [北アメリカ]

あ~、今日はダメだぁ。

CDショップであれこれ試聴してみるんだけど、どれもピンとこない。

最後に残ったのが、いかにもインディ制作らしい、ペーパー・スリーヴのうすっぺらいCD。

棚に放り込まれたままのポップもない、売る気がまったく感じられないこの1枚を最後に、

今日はもう帰るか、なんて諦め気分でボタンを押したら、これが極上。

即、いただいてきました。

ポップなしでも、試聴機に入れときゃ売れる自信があったかどうかは知らねども、

どこのどなたかもわからぬまま買ってくるというのは、なかなかにワクワクするもの。

情報過多の時代には、こういう1枚との出会いが嬉しいんですよ。

甘いピアノの調べからスタートする、ラグジュアリー感たっぷりなイントロから、

ぐぐっと引き込まれます。輪郭のくっきりとした声は、歌うにせよ、ラップするにせよ、

バックトラックからすっと立ち上り、エレクトロなビートとの相性もバツグン。

ビートがまためっちゃ気持ちよくて、ビートメイクのセンスもいいですねえ。

いったい、どういう人なのかとチェックしてみると、

93年キングストン生まれ、牧師の両親と8歳の時にアメリカへ渡り、

ヴァージニアで育ったというマルチ奏者。現在の拠点はロス・アンジェルス。

スムース・ジャズふうな甘々のサックス、レイヤーされる各種鍵盤、

グルーヴィなベース、ジャジーなギター、すべて一人で操っているそう。

シンガーでラッパー、コンポーザーでプロデューサーという才人です。

「トラップハウス・ジャズ」を自称しているそうですけれど、

トラップ/ハウスというよりはR&B寄りで、クワイエット・ストームを思わす

ジャジーヒップ・ホップといった感が強いですね。

ちなみに、マセーゴというアフリカぽいステージ・ネームは、

先祖のルーツが南アにあることから、「恵み」を意味するツワナ語から取ったのだそう。

お気に入りになって、部屋でよく聴いていたら、

ある日娘に、「最近、マセーゴ、聴いてるよね?」と言われ、びっくり。

なんと、マセーゴは今年2月に来日し、代官山のUNITでライヴをやったのだと。

あらまあ、娘の方が詳しくて、よく知ってるわ。

しかも来日は初めてではなく、すでに17年11月にビルボードライブへ出演し、

18年6月にはワシントンDCのラッパー、ゴールドリンクの初来日に

ゲストとして出演していたんだとか。

う~ん、じゃ今度来日したら、一緒に行きますか。

Masego "LADY LADY" EQT no number (2018)

2019-05-05 00:00

コメント(2)

センシティヴなライカ ヴィキ・カラツォグル [東ヨーロッパ]

3年前に出ていたギリシャ歌謡の新人さんのアルバム。

これがすごく良くって、知られずにいるのはもったいないと思い、ご紹介。

ソフトなライカといえば、いいんでしょうか。

ちょっとジャジーな味もあって、いわゆる武骨さとは無縁の女性歌手です。

抑え目な歌唱で哀感を醸し出すことのできる、そのスムースな味わいに個性があります。

歌いぶりが自然体で、強く歌い過ぎないところがいいですね。

ライカでは、これまでいそうでいなかったタイプじゃないかな。

タンゴを歌っても、ドラマテックに盛り上げないところが、すごく好み。

こういうふうに、さりげなく歌ってくれる人って、なかなかいなかったですよねえ。

81年生まれでデビュー作というのは、だいぶ遅い気がしますが、

長く舞台で歌ってきた人だそうです。

そのキャリアが意外というか、舞台で歌ってきた人って、

もっと大きく歌うタイプが多いと思うんですけれど、

この人の歌いぶりは、まるでシンガー・ソングライターのようです。

デビュー作でこんな手練れの歌唱ができるというのは、

やはりキャリアゆえなのか、才能を感じさせますね。

ペイバー・スリ-ヴで温かみのある凝ったパッケージの品の良さが、

中身の音楽によくお似合いです。

Viki Karatzoglou "TA ONIRA MOU ALITHINA" Feelgood 5210033001195 (2016)

2019-05-03 00:00

コメント(2)

ウェールズの詩情 シァン・ジェイムズ [ブリテン諸島]

胸の奥底に染み入ってくる歌。

世俗にまみれたぼくのような人間の穢れた魂をも、

救済してくれるかのようなその響きに、陶然としてしまいます。

ウェールズを代表する女性歌手、シァン・ジェイムズのアルバムを聴くたび、

他の歌手にはない聖性を帯びたものを感じます。

不信人者にもそんな気持ちを抱かせる、スペシャルな歌い手さんですね。

10作目となる今作でも、ウェールズの伝承曲をもとに自作も交えながら歌う、

これまでと変わらない作品に仕上がっていますが、

特に純度を頂点にまで高めた今作は、ひとつの芸術様式に到達したのをおぼえます。

冒頭の無伴奏歌の清らかな声は、これが59歳の声かと思わずにはおれません。

女性の年齢を言う失礼を許していただきたいんですが、

その美しい声は、「珠玉」としか表現できない深みがあります。

聴き終えた後に残る深い余韻は、アルバムの数を重ねるほどに、

その色を濃くしているようで、今回は訳もなく涙をこぼしてしまいました。

シァン自身が弾くウェルシュ・ハープとピアノに、

シンセサイザーやギターがそっと寄り添うシンプルなサウンド。

たまに、パイプやチェロなどが彩りを添えるほか、余計な音を重ねるものはいません。

そうした伴奏こ支えられるシァンの清らかな歌声は、夢の中へ誘う美しさに満ちたものです。

それは、いわゆるエンヤ以降イメージしやすくなったケルト・ミュージックでもあり、

ともすればヒーリング・ミュージックとも受け止められかねませんが、

良い音楽を聴き分ける耳のある者なら、

そんな卑俗にまみれた音楽とは、次元の違うものであることがわかるはず。

この人を知ったのは、96年の3作目“GWEINI TYMOR” でした。

以来、全作ではありませんけれど、折に触れ聴き続けてきましたが、

ウェールズの詩情をここまで磨き上げた作品は、他にありません。

傑作の誕生です。

Siân James "GOSTEG" Recordiau Bos RBOS030 (2018)

2019-05-01 00:00

コメント(0)