アフロフューチャリスティック・エレクトロニカ オニパ [ブリテン諸島]

無国籍アフリカ音楽バンドのオニパの新作は、なんとストラットから!

さすがストラットから出すと、ジャケットもがぜんアカ抜けますねえ。

前作のパチもんなジャケットとはえらい違いで、

アフロフューチャーリスティックな意匠となっています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-02-02

オープニングのタイトル曲が、

そんなアフロフューチャリスティックなエレクトロニカで、

しょっぱなからこのバンドの音楽性を、リスナーに提示してくれます。

ハチロクのアフリカン・リズムを叩く太鼓の生音と、

電子音を共存させたトラックの作り込みが巧みで、

エレクトロニックな均等なビートを、これぞアフリカンといった

ダンス・トラックに変換させてみせる手腕が見事です。

バラフォンの反復フレーズとシンセ・ベースのスペイシーな響きが、

絶妙なコズミック・サウンドを作り出す‘Fire’や、

アフリカン・ヒップ・ホップの‘Free Up’、

ジュピテール&オクウェスのボフェニア・ロックを思わせる、

電化リケンベ(サンプリングか)とドラムスが疾走する‘Nipa Bi’、

ノイジーなフルベの笛(サンプリングか)がフィーチャーされる‘Onipa’ など、

聴きどころ満載。

もろにガーナイアン・ハイライフなメロディで、コーラス・パートがスークース調になる

‘Yenimno’ のようなナンバーがあったり(ちなみにヴォーカルはガーナ人)、

割合まっとーなルンバの‘Makoma’ ‘Kon Kon Sa’ があるところも、

いいチェンジ・オヴ・ペースとなっています。

生音と電子音のいいとこどりをして、アフリカらしい肉体性を存分に発揮させた、

痛快なダンス・ミュージックです。

Onipa "WE NO BE MACHINE" Strut STRUT217CD (2020)

2020-03-30 00:00

コメント(0)

ずばり、モルナ マリアーナ・ラモス [西アフリカ]

ディノ・ディサンティアゴの革新的なサウンドのあとでは、

旧態然とした保守本流のサウンドに聞こえてしまうのは、ややブが悪いですけど、

これはこれでカーボ・ヴェルデ音楽王道のサウンド、悪かろうはずがありません。

6作目を数えるマリアーナ・ラモスの新作は、タイトルそのものずばりの、

モルナに焦点を当てたアルバムです。

マリアーナ・ラモスを聴くのは、10年の“SUAVIDANCA” 以来なんですが、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-05-25

15年に1枚アルバムを出していたんですね。

そちら“QUINTA” は、聞き逃しちゃったなあ。

カーボ・ヴェルデの潮騒に人生の哀歓をのせて歌う島の情歌、モルナを歌うのに、

いままさに旬ともいえるマリアーナ・ラモス。円熟の歌声を聞かせてくれますよ。

いやあ、いい歌い手ですよねえ。

なめらかな歌声に、柔らかな節回し。自然体で歌う無理のない歌いぶりが、

メランコリックなモルナの秘めやかな味わいを、静かに伝えます。

マリアーナがモルナにチャレンジするのは、実はこれが2作目。

08年にも“MORNADOR” というアルバムを出していますけれど、

モルナにしては派手目のカラフルなあのアルバムに比べると、

今回はぐっと落ち着いた、モルナらしいシブイ作品になりました。

マリアーナもぐっと肩の力が抜けた歌いぶりに変わっています。

音楽監督とアレンジはトイ・ヴィエイラ。

セザーリア・エヴォラはじめ、ティト・パリス、ルーラほか

数多くのカーボ・ヴェルデ歌手のバックを務めてきた才人で、

ピアノ、ギター、カヴァキーニョ、ギター、ベース、ハーモニカを演奏するマルチ奏者です。

90年代からカーボ・ヴェルデ音楽のサウンドを担ってきた、

職人的なスタジオ・ミュージシャンですね。

そんなトイが作り出す、鉄板ともいうべき王道のサウンドにのせて、

ソダーデ溢れる島の歌謡音楽モルナをたっぷり堪能できます。

Mariana Ramos "MORNA" Casa Verde Productions 171739 (2020)

2020-03-28 00:00

コメント(0)

リスボン新世代が更新するカーボ・ヴェルデ音楽 ディノ・ディサンティアゴ [南ヨーロッパ]

ブルーノ・ペルナーダスやルイーザ・ソブッルなど、

ポルトガル音楽新世代と称される音楽家の活躍が目立つようになってきましたね。

82年にポルトガル最南端のクァルテイラで生まれたシンガー・ソングライター、

ディノ・ディサンティアゴも、そうした世代のひとり。

そのディノの5年ぶり2枚目となる新作が、ぼくには静かなる衝撃作でした。

派手さのない地味な作品なんですけれど、

従来のカーボ・ヴェルデ音楽を塗り替える、ハイブリッドな要素をたくさん提示していて、

聴けば聴くほど、これはたいへんなアルバムなんじゃないかと、思えてくるのでした。

ディノ・ディサンティアゴは、カーボ・ヴェルデのサンティアゴ島出身の両親のもとに

生まれたアフロピアン。90年代のヒップ・ホップで育った世代らしく、

「ディノ・ソウルモーション」のステージ・ネームで、ヒップ・ホップ/R&Bバンドの

イクスペンシヴ・ソウル&ジャグアル・バンドのシンガーとしてプロ入りし、

ヒップ・ホップ・グループのダ・ウィーゾルのシンガーとしてその名を上げました。

ディノは当時を振り返って、90年代のリスボンのヒップ・ホップ・シーンには

ラッパーは山ほどいても、歌えるシンガーが不足していて、

ディノはあちこちのグループから引っ張りだこになっていたそうです。

子供の頃から教会の聖歌隊で歌っていたディノは、

ラッパーたちと同じゲットーの出身という仲間意識もあって、

歌手を必要とするラッパーから「教会からディノを連れて来いよ」と、

いつもお呼びがかかったとのこと。

そんな「ソウル・マン」だったディノが、

ルーツであるカーボ・ヴェルデへ回帰するきっかけとなったのは、

両親の故郷のサンティアゴ島へ、父親と旅をしたことでした。

ポルトガルで40年暮らした父親が、仕事をリタイアして、

電気も水道もないサンティアゴ島の田舎に帰って暮らしたいと言い出し、

父親に付き合って一緒にサンティアゴ島へ渡ったそう。

ディノはその旅を通して、自分の内なるクレオール性を発見し、

自分が持っていた本来の声を見出したと言います。

ディノはリスボンに戻ると、すぐさま「ディノ・ディサンティアゴ」と名前を改め、

ソウルにファンク、フナナーにバトゥク、ヒップ・ホップにエレクトロを調和させる

サウンドづくりに熱中しました。13年に出したソロ・デビュー作が、

まさにその成果を示すものだったわけなんですが、今回の新作で思い出すまで、

実はこのデビュー作、家のCD棚のこやしになっていたんでした。

あらためて聴き直してみると、以前はカーボ・ヴェルデ音楽の濃度の低さに、

物足りなさを覚えたんですけれど、ネライがヒップ・ホップやR&Bを通過したセンスを

取り入れることにあったと考えると、聞こえ方がまったく変わってきます。

パウロ・フローレスとデュエットした哀愁味たっぷりの‘Pensa Na Oi’ は、

センバとモルナのミックスだし、フナナーのリズムを思いっきり遅くして、

アコーディオンとカヴァキーニョが彩りを添えた‘Kaminhu Poilon’ など、

実にさまざまなアイディアが散りばめられていたんですね。

うわぁ、ぜんぜん聴き取れてなかったなあ。こりゃ、大反省。

カヴァキーニョのせつない響きと男女の柔らかなコーラス、

バトゥクのチャンペータのリズムにフナナーのフェローを重ねた‘Ka Bu Txora’では、

エンディングに老人たちの会話をコラージュするなど、

びっくりするほど練り込んだ仕上がりとなっています。

フリューゲルホーンとギターのデュオで歌ったタイトル曲‘Eva’ の

ソダーデたっぷりな泣き節にも、あらためて感じ入りました。

新作は、そんなデビュー作を一歩も二歩も前進させた内容で、

今回はエレクトロニカの要素を多く取り入れ、

フォークトロニカのセンス溢れる作品となっています。

クドゥロ/EDM・ユニットで一世風靡したブラカ・ソム・システマの

元メンバー2人が参加している影響もあり、ドイツやイギリスで交流した音楽家との

出会いが今回の音楽制作に大きく関わっているようです。

ナイーヴな感性が発揮されたソングライティングは、デビュー作と変わらず、

本作ではキャッチーなメロディが増え、デビュー作の地味な印象が取り払われましたね。

ポルトガル語圏アフリカのさまざまな音楽を参照して、キゾンバとのミックスが増えたほか、

フナナーの速いリズムをわざと遅くする試みも、R&Bのスロー・ジャムのセンスに仕上げた

‘Nôs Funaná’ で聴くことができます。

「ブラカ・ソム・システムは、新しいリスボンのサウンドを生みだしたけれど、

ぼくらはさまざまなビートを組み合わせて、シンガーのためのサウンドに変換させたんだ」と

ディノが発言するとおり、カーボ・ヴェルデ音楽を更新するリスボン新世代の注目作です。

Dino D’Santiago "MUNDU NÔBU" Sony Music Entertainment 19075899292 (2018)

Dino D’Santiago "EVA" Lusafrica 662842 (2013)

2020-03-26 00:00

コメント(2)

エチオピア歌謡の抒情 ハイル・メルギア [東アフリカ]

現役復帰したエチオピア人鍵盤奏者ハイル・メルギアが、

オウサム・テープス・フロム・アフリカから復帰第2作となる新作をリリースしました。

前作“LALA BELU” は、ポーランド人ベーシストとオーストラリア人ドラマーとの

トリオ編成でしたが、今作はベーシスト、ドラマーともにメンバー交代し、

曲によりマシンコ、ギター、サックス、トロンボーン、ヴォーカルのゲストを加えています。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-03-03

交代したベース、ドラムスの両人とも、

ワシントンDCを拠点に活動するミュージシャンとのことで、

同郷人なのかもしれませんね。

ドラマーのケネス・ジョゼフは、ルーツ・レゲエ・グループ、カルチャーの

02年のライヴ盤“LIVE IN AFRICA”で叩いていた人だそうです。

本作は、ハイルが弾くアコーディオンとゲストのマシンコが、

泣きのフレーズを奏でる哀愁味たっぷりのティジータからスタート。

前作はジャズ系ミュージシャンとの共演だったせいか、

エチオ・ジャズ色が強かったですけれど、

今回は歌謡色が強く、エチオピア歌謡のインスト版といった仕上がりになっています。

レゲエの‘Abichu Nega Nega’ は、ハイレのピアノが生ダブ感溢れるプレイをしていて、

引き込まれます。ドラムスはカルチャーのバックで叩いていただけあって、本格的です。

途中でフォー・ビートになって、ジミー・スミスばりのオルガンを聞かせる

‘Yene Abeba’ もグルーヴィですね。

テディ・アフロの出世曲となった‘Shemendefer’ をカヴァーしているのも、

歌謡色を強めた本作のハイライトでしょう。当時テディ・アフロは、

まだ改名前のテウォドロス・カサフンを名乗っていた頃でした。

大ヒットとなったこの曲のキャッチーなコーラス・パートを、

ゲスト・ヴォーカリストが歌っています。

アルバムの最後は、抒情味たっぷりのティジータで締めくくられ、

深い余韻を残す聴後感に満たされます。

Hailu Mergia "YENE MIRCHA" Awesome Tapes From Africa ATFA037 (2020)

2020-03-24 00:00

コメント(0)

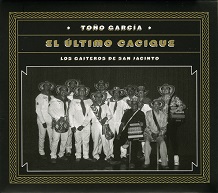

伝統クンビアのポリリズムに酔いしれる ロス・ガイテーロス・デ・サン・ハシント [南アメリカ]

電子音楽にうつつを抜かしていたら、

生音のパーカッションが爆裂する一枚に、ぶっ飛ばされてしまいました。

コロンビアはクンビアの老舗楽団、

ロス・ガイテーロス・デ・サン・ハシントのアルバムです。

もっともオーセンティックなスタイルの伝統クンビアを継承している名門楽団で、

太鼓の弾けるビートが生み出すグルーヴが、もう凄まじいんです。

タンボーラ、アレグレ、ジャマドールという大・中・小の太鼓に、

マラカスが絡み合うポリリズムは、単純な4分の2拍子を、

とてつもなく複雑なリズムに変貌させます。

複数のガイタ(縦笛)はメロディを奏でつつ、反復フレーズをループする

リズム楽器としての役割も担っているので、

とびっきりリズミックなサウンドになるんですね。

これぞ人力のパーカッション・ミュージックの醍醐味でしょう。

昨年の暮れ、6人組のソン・デ・ラ・プロビンシアのアルバムで

ひさしぶりに伝統クンビアを味わったばかりですけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-03

あちらより楽団の人数も多く、迫力満点・野趣なクンビアの味を堪能できます。

全15曲77分超というヴォリューム感たっぷりの本作、

嬉しいのはフォークロアな伝統クンビアばかりでなく、歌謡化したクンビアも楽しめること。

アルバム終盤の2曲で、アコーディオンとエレキ・ベースが加わり、

ぐっと大衆歌謡寄りのクンビアをやっているんですね。

エレキ・ベースが♪ぶん・ぶん・ぶぱっ!♪と重く粘っこいグルーヴを醸し出し、

アクセントを付けているところなど、聴きものです。

Los Gaiteros De San Jacinto "TOÑO GARCÍA: EL ÚLTIMO CACIQUE" Llorona no number (2019)

2020-03-22 00:00

コメント(0)

ジルベルト・ジル・ミーツ・エレクトロニック・ミュージック [ブラジル]

入退院を繰り返しているとのニュースに心配していたジルベルト・ジルでしたけれど、

18年に4年ぶりのアルバム“OK OK OK” を出してくれて、ホッとひと安心。

新作リリースまもなくレコーディングにとりかかっていた、

異色の新作がリリースされました。

「異色の」というのは、ダンス・シアターのためのサウンドトラックだからです。

そのダンス・シアターとは、75年に設立されたグルーポ・コルポ。

ダンスと演劇の境界を取り払って、従来のモダン・ダンスを超えた

新しい表現を求めるグルーポ・コルポは、

すでにミルトン・ナシメントやカエターノ・ヴェローゾとも

コラボレーションを重ねてきた、前衛的なダンス・シアターです。

今回、グルーポ・コルポの芸術監督パウロ・ペデルネイラスが

ジルベルト・ジルに依頼したプロジェクトは、

アフロ・ブラジリアン宗教音楽に根差したバイーアのアフロ・ブラジル音楽の要素を、

ダンスに反映させたもの。

そのものずばり“GIL” と題されたこのアルバムには、

1分弱から6分を超す長短含める16曲を収録。もちろん全曲ジルの自作です。

ジルはギターとスキャットなどのヴォイスで参加していて、

プロデュースはジルの息子のベン・ジルが担当。

もちろんエレクトリック・ギターも弾いています。

ドメニコ・ランセロッチがドラムス、パーカッションの生演奏のほか、

サンプラー/シーケンサーのMPCを駆使したサウンドを作っていて、

ダニーロ・アンドラージの鍵盤とともに、かなり電子音楽寄りのサウンドを構築しています。

そこにバラフォンを使ったインタールード的な短い曲が差し挟まれたり、

ショーロをベースとしながら、コズミックなスペイス・ミュージックへ反転するような

シアトリカルな曲など、なるほどダンス・シアターのサウンドトラックらしい曲が並びます。

いずれもエレクトロニックなサウンドに仕立てられているものの、

そのベースとなるのは、まぎれもなくバイーアのアフロ・ブラジリアン・ミュージックで、

ジルベルト・ジルの音楽性が存分に発揮されているんですね。

サウンドトラックという場を借りての実験的な試みは、旺盛な創作意欲の表われで、

ヴェテランにしてこの攻めの姿勢に、やっぱジルはスゴイと、感嘆するほかありません。

Gilberto Gil "GIL (TRILHA SONORA ORIGINAL DO ESPETÁCULO DO GRUPO CORPO)" Grupo Corpo GC22 (2019)

2020-03-20 00:00

コメント(0)

エレクトロニック・ミュージック・ビギナー宣言 ティコ [北アメリカ]

朝の通勤で絶賛ヘヴィ・ロテ中の長谷川白紙の『エアにに』。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-25

はや3か月を過ぎようとしていますが、交代の気配はまったくありません。

エレクトロニック・ミュージックにこれほどハマった経験がなく、

自分自身でもびっくりしてるんですが、このアルバムのどこにヤラれたかといえば、

一にも二にも、ビートの快楽につきます。

これまで電子音楽って、

鍵盤系の音がサウンドのカギを握っているとばかり思っていたのに、

長谷川白紙の場合、キックやスネア、シンバル、ハイハットといった

ドラムスのパーツやパーカッションの音がとびっきり新鮮で、

そこに猛烈に惹かれたんです。

エレクトロニック・ミュージックは完全に門外漢なうえ、

ハウスやテクノ方面の聴取体験も乏しいので、

類似の音楽は他にあるのかもしれませんが、

これほど選り抜かれた音色は、ぼくにとっては初体験で、

ビートの音色の美しさに心底ヤラれてしまいました。

金属的な響きのパーカッションが高速ではじけるサウンドなど、

トランシーなガムランを電子音楽にトレースしたかのようじゃないですか。

がぜんエレクトロニック・ミュージックに興味がわき出して、

評判の新作のなかから、ジャケットにココロ惹かれたティコを聴いてみました。

エレクトロといっても、かなりバンド・サウンドで、

ポスト・ロックの質感が強いのが少し意外だったかな。

なんせ門外漢なので、ティコの過去作はまったく聴いたことがないし、

ティコをよく知るファンには、トンチンカンな感想かも知れませんが。

衝撃的だった長谷川白紙のリズムの快楽は、ここにはありませんでしたが、

エレクトロの洗練されたサウンドは、オーガニックな質感があって、

開放的で柔らかな響きに夢心地にさせられましたねえ。

すっかり引き込まれていたところ、このアルバムは、

前作“WEATHER” のインスト・ヴァージョンだということを知り、

あわてて前作も買ってみたんですが、

ぼくはインスト盤の“SIMULCAST” の方が断然好きだな。

メロディとハーモニーが精緻に練り上げられていて、

ヴォーカルがないぶん、サウンドがより雄弁になっているんですね。

クリアな音像と、たゆたうシンセ音が、美麗なサウンドスケープを描いていて、

豊かにレイヤーされたアンサンブルのなかでは、ヴォーカルではなくて、

ヴォイスとして組み込まれた方が、よりサウンドが立体的になっているのを感じます。

そんなわけで、これまた心惹かれる作品とめぐり合えたわけなんですが、

エレクトロニック・ミュージック・ビギナー宣言をして、

これからもぼちぼち聴いていこうかと思っている次第であります。

Tycho "SIMULCAST" Mom+Pop/Ninja Tune ZENCD260 (2020)

Tycho "WEATHER" Mom+Pop/Ninja Tune ZENCD257 (2019)

2020-03-18 00:00

コメント(0)

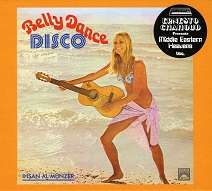

レバノン発シンセ・ポップ イーサン・アル・ムンジール [中東・マグレブ]

ビキニの女のコ(白人)が、浜辺でギターを手におどけたポーズをとるジャケット。

南米コロンビアあたりのレコードかと思いきや、

これがアラブのレコードだというのだから、オドロキ。

「ベリー・ダンス・ディスコ」なんてタイトルが、これまたパチもん臭い。

いかにもモンド盤(もう死語か?)くさいルックスなんだけど、

何か呼ばれるものがあってサンプルを聴いてみたら、これがなかなか面白い。

70~80年代にレバノンのポップス・シーンで、

作編曲家として活躍したイーサン・アル・ムンジール。

もともと60年代の頃から、ロックンロールの洗礼を受けてバンド活動を始め、

内戦時代にはイタリアで6か国語を駆使するピアノ弾き語りのワン・マン・ショウをしたり、

北欧でビート・グループを組んで活動していたという経歴の持ち主で、

70年代末になってレバノンへ帰国したと解説にあります。

その後、フェイルーズのオーケストラの一員に加わり、

アメリカ、オーストラリア、エジプトをツアーするほか、

ラギーブ・アラメ、マジダ・エル・ルーミー、ジュリア・ブトロスなど、

レバノンの人気歌手のアレンジャーとして引っ張りだことなり、

マエストロと呼ばれるまでになりました。

そんな当時、イーサン専属のスタジオにプロフェットを導入すると、

イーサンはそのシンセ・サウンドにのめりこみ、

アラブ歌謡に欧米のビート感覚を取り入れる企画を思いついたのだそう。

それがこの「ベリー・ダンス・ディスコ」になったわけですね。

イーサンの初アルバムとなった本作は、

アラブ歌謡の祖サイード・ダルウィッシュの曲や、

ファリッド・エル・アトラッシュ作曲のアラブタンゴ、

ラハバーニ兄弟作曲のアラブ歌謡に加え、アルメニア民謡や

トルコの「ウシュクダラ」など、アラブ周辺の音楽もレパートリーにしています。

イーサンは、ピアノにオルガン(どちらもカワイ製)、ソリーナ、ベースを弾き、

ドラムス、エレクトリック・ギター、カーヌーン、

バイオリン、ネイほかパーカッションの6人で演奏しています。

サウンドはタイトルがいうほどディスコ調ではなく、

アラブ歌謡をシンセでソフト・ロック化したといったところでしょうか。

さすが当時のアラブ歌謡の最前線で作編曲の腕をふるっていただけあって、

そのサウンドづくりは巧みで、パチもんの第一印象は吹き飛んだのでした。

Ihsan Al Munzer "BELLY DANCE DISCO" A. Chahine & Fils/Voix De L'Orient/BBE BBE528ACD (1979)

2020-03-16 00:00

コメント(0)

トルコ古典声楽の100年 ディレク・チュルカン [西アジア]

ひさしぶりに素晴らしいトルコ古典歌謡を堪能しました。

いにしえの古典歌謡を現代に再現する歌手、ディレク・チュルカンの新作です。

ディレク・チュルカンは、カランのスタジオ・ミュージシャンが結集して

トルコの伝統歌謡を演奏するインストゥルメンタル楽団、インジェサスの

看板歌手として活躍した女性歌手。11年にカランからソロ・デビューすると、

13年にはインジェサスを脱退してソロ活動に専念。

その後ソニーへ移籍して15年にセカンド作をリリースし、18年に本作を発表しました。

過去の2作では、戦前歌謡のタンゴやラテンなどのレパートリーも含む

ノスタルジックなサナートを歌っていましたが、今作は古典歌謡を真正面から挑戦。

100年前のオスマン帝国時代の古典歌謡と、

現代に生まれた古典歌謡を繋いだ2枚組アルバムという力作です。

具体的には、2018年の13曲と1918年の13曲を、

それぞれ2枚のディスクに分けて歌っています。

1918年の方は当時の弦楽アンサンブルと同じ編成で、

2018年の方は、各種弦楽器にアコーディオン、ピアノ、ギター、

ベース、ドラムスに、アルト・サックス、クラリネット、

ファゴットなども加わった編成となっています。

2018年はさすがに伴奏もモダンだし、1918年のオーセンティックな弦楽奏とは、

かなり趣が違いますね。2018年の13曲は、いずれも曲の表情が柔らかく、

メロディもしなやかで自由さがあります。

それに対し1918年の13曲は、曲の形式の型がしっかりとあって、

メロディがキリっとしていますね。

そんなマテリアルも伴奏も異なる2枚のディスクですけれど、

ディレクの歌いぶりにはまったく差のないところに、

過去と現代の古典歌謡を繋いだ企画が、見事に生かされていると感じます。

ディレクのゆったりとした春風のような節回し、

その柔らかなメリスマのみずみずしさに、ウットリするばかりですよ。

わずかさえも力まず、無理のないスムースな歌い口が、

古典歌謡が持つ美しさを鮮やかに伝えています。

Dilek Türkan "AN" Columbia/Sony Music 19075828382 (2018)

2020-03-14 00:00

コメント(2)

品質保証100%のフジ スレイモン・アラオ・アデクンレ・マライカ [西アフリカ]

う~ん、絶好調だな、スレイモン。

もう今のフジは、この人だけ追っかけてれば、それで十分かなあ。

出る新作がどれもツブ揃いで、ハズレなしなんだから、

この品質保証ぶりは、フジ諸先輩たちの作品をはるかにしのいでいますよ。

20世紀に入ってからのフジは、粗製乱造がひどくなる一方で、

ワシウ・アラビ・パスマやサヒード・オスパといった人気シンガーの作品でさえ、

「アタリ」を見つけるまで、10枚近い「ハズレ」をつかまされる始末でした。

これじゃ、どんなファンも熱が冷めようというものです。

それこそアフロビーツと比べたら、プロダクションやレコーディングのクオリティは、

同じ国の音楽とは思えないほど違うしねえ。

これまで聴いてきたスレイモンの作品で、はっきり「ハズレ」と感じたアルバムはなく、

明らかにレコーディングに対する姿勢は、先輩たちより真摯な姿勢を感じます。

それは、作編曲・プロデュースのクレジットにスレイモン自身の名があることからも明らか。

フジの豪胆さと、メロディアスなソングライティングを両立させながら、

ボトムの利いたパーカッション・アンサンブルと

軽快な疾走感をあわせもつスレイモンのフジは、バリスターやコリントン、

K1・デ・アルティメット(ワシウ・アインデ・バリスター)の時代とは、

明らかにサウンドの質感が違います。

いや、もちろん違って当たり前なんですよ、

親子ほどの世代差なんだから。ところが、フジはある時点から、

進化がぴたりと止まってしまっていましたからねえ。

ヴォーカルとコール・アンド・レスポンスのコーラス隊、

パーカッション・アンサンブルそれぞれがサウンドの中でくっきりと立ち上り、

いずれのパートも前景にも後景にもならない緊密な関係が、

メリハリに富んだ構成を生み出しています。

ガラガラ声のスレイモンのコブシを要所要所で炸裂させながら、

グルーヴを巻き上げるパーカッション・アンサンブルに、

いつの間にか夢中にさせられてしまう、これぞフジの醍醐味じゃないですか。

シンセやギターなどのアンサンブルが登場する場面も要所だけに限り、

アクセントに徹しているところも、本来のフジのサウンドをジャマしていなくて、

好感が持てますねえ。

今作も大満足のスレイモンのフジでありました。

Sulaimon Alao Adekunle Malaika "EXAMPLE" Babalaje/Golden Point Music no number (2019)

2020-03-12 00:00

コメント(0)

エチオピアン・コンテンポラリー・フォークロア ミキヤス・チェルネット [東アフリカ]

全14曲77分超って、どんだけ詰め込めば気が済むのかという感じですけど、

この長さを飽きさせず聞かせる実力は大したものです。

またも知らないエチオピアの若手男性シンガーのアルバム。

ミキヤス・チェルネットと読むんでしょうか。

YouTube をチェックすると、2010年代に入ってから出てきた人みたいです。

新作の1曲目がレゲエだったので、レゲエ・シンガーかと思いきや、さにあらず。

ライト・タッチなコブシ回しも鮮やかに、

エチオピア民俗色をたっぷりと薫らせた曲の数々を歌っています。

アクのない聴きやすい声質のせいか、するすると聞き流してしまいがち。

スムースすぎて引っ掛かりがないシンガーなのに、

何度も聴き返したくなる魅力があるんです。

気合を入れて、じっくり耳を傾けてみると、かなり歌唱力のある人だとわかりました。

さっぱりとした歌い口に、晴れ晴れとした爽やかな歌いぶりで、

よく伸びるハイ・トーンを振り絞るように歌ったり、

ヴィブラートをかけて歌ったりと、コブシの技巧も抜群です。

プロダクションの方も、4~5人のアレンジャーを起用して制作するのが

近年デフォルトとなったようで、

かつてのナホンのような金太郎飴サウンドに堕することなく、

アレンジャーの個性を生かした、カラフルなアルバムに仕上がっているのも嬉しいですね。

マシンコ、ケベロをフィーチャーして、男女コーラスとのコール・アンド・レスポンスで

歌う3曲目‘Turinafa’ 、アクースティック・ギターと打楽器の伴奏で聞かせる4曲目‘Kiya’、

グラゲのリズムを使ったダンサブルな5曲目‘Ziyozi’、

アコーディオン、マシンコ、クラール、ワシントを全面に押し出した

タイトル曲の6曲目という、民俗色を打ち出した中盤の流れが、すごくいいんです。

そして、アルバム・ラストの‘And New Demachin’ で聞かせる

アズマリを思わせる泥臭いビートとレゲエをミックスしたグルーヴが最高ですね。

Mikiyas Cherinet "10 KE10 YEGEBASHAL!" Vocal no number (2019)

2020-03-10 00:00

コメント(0)

音数を減らして魅力増 カロル・パネージ [ブラジル]

イチベレ・ズヴァルギのグループに13年間在籍した

マルチ・プレイヤーのカロル・パネージの新作が、

注目のジャズ・レーベル、ブリックストリームから出ました。

ヴァイオリン、フリューゲルホーン、ピアノに加え、ポエトリー・リーディングや

ヴォイス・パフォーマンスも行うカロル・バネージは、18年にデビュー作を出したばかり。

そのデビュー作では、イチベレ・ズヴァルギのもとで身に付けた

エルメート・パスコアール直系の音楽性を繰り広げていました。

フレーヴォ、エンボラーダ、マラカトゥなどの北東部音楽に、

サンバやショーロなどのブラジルの豊かな音楽的伝統を背景に、

クラシックやジャズの高度な知識や技量を、これでもかというくらい見せつけていましたね。

初のリーダー作に意欲満々で勢いあまったというか、

あれもこれもと詰め込みすぎて、ちょっと未整理な印象も残ったんですけれど。

エルメート・パスコアールがゲストに加わった曲は意外に(?)悪くなかったけど、

弦楽三重奏をゲストに迎えた曲などは、

弦とピアノ、シンセのハーモニーがごちゃごちゃしすぎ。

複雑な展開のコンポジションは、それぞれのパートが引き立つアレンジを施してこそ、

スリリングな演奏となるところ、多すぎる楽器音がぶつかりあってしまい、

かえってスリルを減じているのが気になりました。

2作目となる本作は、ピアノがギターと交代し、ゲストはなし。

音数がすっきりと抑えられてスキマが生まれたことで、

サウンドにぐっとメリハリがつきましたね。

カロルが多重録音したヴォーカル・ハーモニーをバックに、

ポエトリー・リーディングするトラックも、

デビュー作での試みとは格段の差じゃないですか。

美しいハミングを際立たせるアレンジも良くなりましたね。

これも音数を少なくしたからこそで、

ブラジルのジャズならではのスキャットが浮き立ちます。

1曲目のマラカトゥから、ヴァイオリンがラベッカふうのぎこぎこ音を立てるパートと、

クラシックらしい優美な音色を奏でるパートが交互に入れ替わり、

メリハリの利いたアレンジがコンポジションの良さを引き立てています。

ラストの軽快なタンボリンに導かれるサンバから、

するりと変拍子に移っていくコンポーズもすごくいい。

ナイロン・ギターもヴァイオリンも柔らかい音色で、

変拍子だというトリッキーさをみじんも意識させないところが、うまいなあ。

Carol Panesi "EM EXPANSÃO" Blaxtream BXT030 (2019)

Carol Panesi & Grupo "PRIMEIRAS IMPRESSÕES" Maximus 5.071.607 (2018)

2020-03-08 00:00

コメント(0)

ミドルティーンのジャマイカン・ジャズが出発点 モンティ・アレキサンダー [カリブ海]

その昔、ジャズ・ピアニストのモンティ・アレキサンダーがレゲエを取り上げるのを、

鼻白む思いで見ていた時期がありました。

いくらモンティがジャマイカ生まれとはいえ、

裕福な家庭に育ったお坊ちゃま君のモンティが、

まるっきり境遇の異なる貧しい若者たちが生み出したレゲエを、

かすめ取ってるように見えたからなんですけれども。

そんな見方が変わったのは、モンティが17歳で渡米する前、

すでにピアニストとしてコクソン・ドッドやクリス・ブラックウェルのもとで、

レコーディングしていたことを知ってからでした。

なんでも学校帰りに、中坊の制服のままスタジオ入りして、

年上のジャマイカン・ジャズのミュージシャンたちに交じって、

ピアノを弾いていたんだそう。

時代はレゲエ誕生前どころか、まだスカさえ生まれていない50年代末。

メントとR&Bがミックスしたような音楽をやっていたプレ・スカの時代に、

オーウェン・グレイやブルース・バスターズなどの伴奏を

務めていたというのだから、びっくりです。

そんな現場経験を、わずか14・5・6で積んでいたとは。

70年代からアーネスト・ラングリンとよく共演しているのも、

すでにジャマイカ時代から先輩ミュージシャンとして付き合いがあったからだったんですね。

オスカー・ピーターソン・マナーの華やかなタッチのピアノを弾くモンティからは、

ちょっと想像のつかない駆け出しの時代のエピソードです。

モンティがのちにレゲエをよく演奏するようになったのも、

レゲエ誕生期に居合わせなかった欠落を、

ジャマイカ人音楽家として埋めようとしているのかもしれないなと、

好意的に見るように変わったのでした。

そんなモンティが昨年出していたアルバムが、

なんと『ワレイカの丘 ラスタモンク・ヴァイブレーションズ』と聞いて、

興味がわきました。

ワレイカの丘とは、リコ・ロドリゲスの名作『ワレイカの丘からの使者』で知られるとおり、

かつてラスタファリアンのコミューンがあった場所。

そして、ラスタモンク・ヴァイブレーションズとは、

セロニアス・モンクの曲をレゲエ化する今回の企画を

ボブ・マーリーの『ラスタマン・ヴァイブレーション』を借用して、もじったわけですね。

ラスタとモンクって、いったいどういう繋がりなのかと思いきや、

モンティ本人が書いた解説を読むと、モンティの自宅の裏がワレイカの丘だったそう。

8歳の頃、ワレイカの丘を登っていくラスタファリアンたちを遠目にみながら、

遠くから聞こえてくるドラムの音や大麻の匂いなどを嗅いで、

ラスタを意識するようになったといいます。

やがて中学生になってスタジオで演奏するようになると、

ミュージシャンの中にはラスタもいて、

そこで初めて本物のラスタファリアンを知ったのだそうです。

そんな当時、スタジオで一緒だったトランペット奏者ジャッキー・ウィラシーから、

セロニアス・モンクを教えられたとのこと。

ジャッキーは「モンクは違う。ほかとは違うんだ」と言っていたのが頭から離れず、

63年にファイヴ・スポットではじめてモンクを観て、

ジャッキーの言になるほどと納得したそうです。

そんな少年時代の思い出を結び付けたのが今回の企画で、

ナイヤビンギのドラム、ケテを叩くプレイヤーも3人加わり、

ラスタファリのルーツ・レゲエを色濃く表しています。

そして、モンティ自身の音楽性からはかなり遠いといえる、モンクですけれど、

レゲエ化することによって、モンクの曲が持つユーモラスな楽しさを引き出した

秀逸な作品となりました。

‘Misterioso’ ‘Natty’ ‘Well You Needn't’ といったモンクの名曲が、

めっちゃくちゃキュートになるんです。これは聴きものですよ。

Monty Alexander "WAREIKA HILL RASTAMONK VIBRATIONS" MACD no number (2019)

2020-03-06 00:00

コメント(2)

ネオ・ソウル・ジャズの俊英 ジョー・アーモン=ジョーンズ [ブリテン諸島]

モーゼズ・ボイドの新作で、まっさきにクレジットの名前を探したのが、

鍵盤奏者のジョー・アーモン=ジョーンズでした。

‘2 Far Gone’ でのプレイに、おぉ!と引き込まれたからです。

ジョー・アーモン=ジョーンズと知って、なるほどとナットク。

多彩な才能を次々と輩出している南ロンドンのジャズ・シーンで、

アシュリー・ヘンリーやカマール・ウィリアムズなどとともに、

ジョーも注目を集めるピアニストの一人で、

先日エズラ・コレクティヴの一員として、来日したばかりですね。

東京公演がコロナ騒ぎで飛んじゃったみたいですけれど。

そういや、昨年出たセカンドをまだ聴いていなかったなと思い出し、

早速試してみました。18年のデビュー作“STARTING TODAY” や

話題のエズラ・コレクティヴ同様、なぜか手は伸ばさずにいたんですけれど、

今回はなんかヒラメクものがあって、試聴もせずに購入。

カンは当たったというか、まさに出会うべきタイミングだったのか、

すっかりトリコとなっています。

冒頭‘Try Walk With Me’ のゆるやかなダブ的空間に、

たゆたうヴォーカルやトランペットがざまざまな色合いを変化させるサウンドに

グイグイ引き込まれました。バックで叩いているモーゼズ・ボイドも、

グルーヴを保ちながら、さまざまな変化をビートに加えています。

途切れずに2曲目の‘Yelow Dandelion’ へなだれ込んでいくところも、

すごくいい感じ。

グナーワに触発されたらしいタイトルの3曲目は、

グナーワのグの字もなく、グナーワの影はどこにも見当たらず。

ご本人、ホントにグナーワを知ってるのかと疑っちゃいますが、

それとは関係なくネオ・ソウル的なサウンドの質感がめちゃくちゃ気持ちいい。

モーゼズ・ボイドの新作と共通しているのは、

ヒップホップやR&Bの影響より、

クラブ・ミュージック経由したサウンドを特徴としていること。

ジェストのラップがフィーチャーされるトラックを聴いていても、

USとUKの違いを感じますよねえ。特にジョーの作品は、

ネオ・ソウルと現代的なジャズを結び付けたサウンドが魅力的。

ラスト・トラックのふわふわとした軽いタッチのアフロビートなど、

いかにもこの人らしいな。

Joe Armon-Jones "TURN TO CLEAR VIEW" Brownswood Recordings BWOOD0207CD (2019)

2020-03-04 00:00

コメント(0)

クラブ・ミュージックからジャズへ モーゼズ・ボイド [ブリテン諸島]

モーゼズ・ボイドがエクソダス名義で18年に出した“DISPLACED DIASPORA” の記事で

「すでにボイドはここから一歩も二歩も歩みを進めているはず」と書きましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-10

まさにそれを証明する新作が届きました。

重くもたったビートを繰り出す生ドラムスと、打ち込みを並走させた

冒頭のトラック‘Stranger Than Fiction’ から、

ジャズとビート・ミュージックを融合させるボイドのネライが明確に伝わってきます。

ジャズの生演奏をもっとも強く打ち出した‘BTB’ は、

ジャズ寄りのアフロ・ファンクといったアプローチで聞かせるトラック。

分厚いホーン・セクションは、アフロビートを思わせるアレンジを聞かせるものの、

ベースは自在にうねりまくり、ドラムスは一定のビートしつこくを刻み続け、

余計なオカズを加えず変化をつけないところは、

アフロビートのリズム・セクションのフォーマットとは真逆です。

ところが、演奏全体としてはアフロビートを感じさせるのが面白いんだなあ。

アフロビートの新解釈というべき、良きお手本ですね。

後半になると、ポスト・プロダクションの打ち込みと

生演奏を並走させるトラックが多くなり、

モーゼズの生ドラムスが打ち込みのビートに聞こえたりして、

音像が脳内変換するような不思議な感覚に囚われます。

ぼくはこれを聴いていて、20年くらい前によく聴いていた、

ブロークン・ビートやハウスなど、西ロンドン界隈でクロスオーヴァー化していた

クラブ・ミュージックを思い起こしました。

そこで、まっさきにCD棚から引っ張り出した、

IGカルチャーのメイン・ユニット、ニュー・セクター・ムーヴメンツが、どハマリ!

ボイドがポスト・プロダクションで作り込んだドラムのパーツごとの音色の選択なんて、

完全に相通じるじゃないですか。

この当時西ロンドンでアフロ、ソウル、ハウス、テクノと拡張していた

エクレクティックなクラブ・ミュージックのサウンドの質感が、

モーゼズ・ボイドがここで試みているサウンドと地続きなのを感じます。

20年ぶりくらいに聴き返したニュー・セクター・ムーヴメンツが、めっちゃ新鮮で、

さらに棚を掘り起こしてアフロノウトやネイサン・ヘインズなどなど、

当時のクラブ・ミュージック熱を再燃させるきっかけとなった、

モーゼズ・ボイドの新作でした。

Moses Boyd "DARK MATTER" Exodus no number (2020)

New Sector Movements "DOWNLOAD THIS" Virgin 7243-8-49922-2-4 (2001)

Afronaught "SHAPIN’ FLUID" Appollo/R&S 049CD (2001)

Nathan Haines "SOUND TRAVELS" Chilli Funk CFCD005 (2000)

v.a. "CHILLI FUNK RECORDINGS V DUB TRIBE SOUND SYSTEM" Chilli Funk CFCD007-1,2 (2001)

2020-03-02 00:00

コメント(2)