代表作はどれ? ラルフ・タマール [カリブ海]

マラヴォワの新作“MAIBOL”で、

マルチニークの名クルーナー健在を示してくれたラルフ・タマール。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-01-12

ラルフ・タマールがマラヴォワを87年に退団したのは、

パリで本格的な歌手活動をめざすためだったことは、ご存じのとおり。

同じ87年にカッサヴのジャン=クロード・ネムロと

ジョルジュ・デシムスのプロデュースで、ジョルジュ・デブスのGDプロダクションから

ソロ・デビュー・アルバム“EXIL” を出したんでした。

以来、タマールのソロ・アルバムをずっと聴いてきましたけれど、

タマールの代表作というと、どれになるのかなあ。

どれも決定打に欠けるというか、これ!というアルバムが思い浮かばないんですよね。

ぼくが一番愛着があるのは、98年の奴隷解放150年を記念したアルバムで、

グアドループの作曲家ジェラール・ラ・ヴィニの曲を取り上げた

“LA MARSEILLAISE NOIRE”。

あのアルバムにはビギンやマズルカばかりでなく、ボンバ、カリプソ、メレンゲもあり、

ジェラール・ラ・ヴィニを題材として汎カリブ音楽を取り上げた、

スケールの大きな作品でした。

大力作ではあったものの、トリビュートものという企画作ゆえ、

タマールの代表作と呼ぶには、ちょっとためらいもおぼえてしまうんです。

そう考えると、カッサヴ所属のGDプロダクションからデビューして、

ズーク色の強いデジタル・サウンドのなかでは、

タマールのクルーナーとしての魅力を発揮できなかったように思えるんですよね。

“LA MARSEILLAISE NOIRE” 以外では、

ピアニストのマリオ・カノンジュとの共同名義作で、

近年再評価著しいピアニストのマリウス・クルティエをトリビュートした

“HOMMAGE À MARIUS CULTIER” が、タマールの魅力をよく映し出していました。

若き日のタマールは、ピアニストのマリウス・クルティエのもとで修行していたんですね。

でも、これもトリビュートものだしなあ。やっぱり、ビギン主体の生演奏のサウンドが、

タマールにはやっぱりよく似合うということなんだと思います。

やはり00年代以降のアクースティック回帰の音づくりになってからの方が、

タマールのヴェルヴェット・ヴォイスは魅力を放ちましたね。

ビギン・ジャズ・ピアニストのロナルド・チュールがキー・パーソンとなった

02年作の“UN JOUR” も良かったしねえ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-10-07

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-02-20

でも、デジタル・ズーク時代にも、聴き逃せないレコーディングはありました。

ジャン=クロード・ネムロのプロジェクトのターボ・II では、

ビギン、シューヴァル・ブワ、カドリーユなどのマルチニークの伝統リズムを使って、

デジタル・サウンドとの融合をトライしていました。

デジタル・ビートに絡むタンブー(太鼓)の生音が絶妙なブレンド具合で、

リード・ヴォーカルで参加したタマールも、セクシーな歌いぶりを聞かせていました。

ターボ・II は2枚のアルバムしか残しませんでしたが、

2作目には、ベースのティエリー・ファンファン、

パーカッションのデデ・サン=プリも参加して、実力者が脇を固めていました。

カーニヴァル色を打ち出したアゲアゲのアルバムで、ラスト・トラックでは、

「グアンタナメラ」のクレオール・ヴァージョン‘Sa Ou Ka Lavé’ で

大団円を迎えるという10曲以上のメドレーが、最高潮に盛り上げてくれます。

ジャケットには、なんと、金髪のウイッグをつけて女装したタマール(!)が、

バイクの一番後ろにまたがっていますよ。

90年頃というと、ロナルド・ルビネルが主導したエスニカラーというプロジェクトでも、

マルチニークの伝統リズムとデジタル・サウンドを融合し、ヒップ・ホップも取り入れた

サウンドに挑戦していて、伝統回帰がひとつのトレンドになっていた時期でしたね。

そうそう、エスニカラーにもタマールは参加していたし、エディット・ルフェール、

ジョセリーヌ・ベロアール、ジャン=フィリップ・マルテリーといった歌手陣に、

ジャコブ・デヴァリュー、ティエリー・ファンファン、デデ・サン=プリなど、

オールスター勢揃いでした。

このターボ・II もそうした流れのアルバムだったと思いますが、

当時ほとんど知られていなかったから、タマール・ファンでも知らない人は多いかも。

ソロ・アルバムで決定作がなくても、往年のマラヴォワ、そして復帰後のマラヴォワに

名作は目白押しなんだから、なにも困ることはないってか。

Ralph Thamar "EXIL" GD Productions GDC45004 (1987)

Ralph Thamar "LA MARSEILLAISE NOIRE" Wagram 3045252/WAG334 (1998)

Ralph Thamar & Mario Canonge "HOMMAGE À MARIUS CULTIER" Déclic Communication 09702-2 (1994)

Ralph Thamar "UN JOUR" Créon Music 5806172 (2002)

Turbo Ⅱ "VOLUME 2" Sonodisc CDS7234 (1991)

2021-08-28 00:00

コメント(0)

バハマが生んだギター・マスター ジョゼフ・スペンス [カリブ海]

ジョゼフ・スペンスの65年未発表録音集?

へぇ~、半世紀以上も眠っていた音源かぁ。

もう何十年もジョゼフ・スペンスを聴いていないので、

懐かしくなって手が伸びました。

ぼくがこのバハマのギター・マスターの存在を知ったのは、

ご多分に漏れず、ライ・クーダーの『紫の渓谷』がきっかけ。

ジョゼフ・スペンスの‘Great Dreams From Heaven’ をライがカヴァーしていたんですね。

タブ譜があったおかげで、三拍子の短いギター・インストは、

高一のギター初心者でも、なんとかサマになりました。

6弦をDに落とすドロップDという変則チューニングを覚えたのも、

この曲がきっかけでしたね。

探究心旺盛な年頃だったので、本家本元のジョゼフ・スペンスも聴かなきゃと、

すぐさまフォークウェイズ盤を買ったんですが、そのギターのスゴ腕にノケぞりました。

フィンガー・ピッキングのリズムが、とにもかくにも強力。

メロディをアタックの強い音で弾き、流れるようなラインを生み出す一方で、

親指が弾く精度の高いベース音の対比が鮮やかで、

これホントに一人で弾いてんのかというグルーヴを生み出すんです。

キレまくったギター・ワークとスピード感は、とても高一の手に負えるものではなく、

早々に白旗を上げて、コピーしようという気さえ起こらなかったもんなあ。

今回の未発表録音集は、レコーディング・エンジニアのピーター・シーゲルが、

ナッソーのスペンスの自宅に妹のエディス・ピンダーの家や、

ニュー・ヨークのシーゲルの自宅、コンサート会場などで録音したものだそうです。

65年というと、ジム・クウェスキン・ジャグ・バンドのフリッツ・リッチモンドが

ナッソーに出向いて録音した、エレクトラ盤の“HAPPY ALL THE TIME” を出した

翌年にあたり、スペンスの絶頂期ですね。

そのエレクトラ盤でもやっていた‘Out On The Rolling Sea’‘Bimini Gal’ など

おなじみの名曲をはじめ、初出の賛美歌‘Death And The Woman’(原曲は‘O Death’)や、

スペンスが亡くなった時の葬儀で演奏されたという

賛美歌の‘Won't That Be A Happy Time?’ を聴くことができます。

卓抜したギター・テクニックはここでも十二分に発揮されていて、

スキャットやハミングを交えたヴォーカルは、自由奔放そのもの。

よくスペンスの歌のことを、「のんびりした」とか「脱力」とかいう人がいますけれど、

ぼくから言わせれば的外れで、スペンスのスゴさがわかってない形容ですね。

スペンスがギター・プレイとハミングをフィードバックしながら、

物凄いインプロヴィゼーションを繰り広げているのが、聴き取れていないからでしょう。

耳のある人なら、‘Brown Skin Gal’ のハミングとギターのコール・アンド・レスポンスに、

スペンスの並外れた即興能力を悟るはずです。

フォーク・リヴァイヴァルの黎明期に評価を高めたミシシッピ・ジョン・ハートや

レヴェレンド・ゲイリー・デイヴィスと同列に扱われがちなギタリストでしたけれど、

ぼくにはそうしたブルース・ギタリストとは、性格が違うように思えてならないんですよね。

教会音楽由来の和声感覚をフィンガーピッキング・ギターに取り入れ、

独自の即興スタイルを生み出した才人であったことを、

この未発表録音集は示しているんじゃないでしょうか。

Joseph Spence "ENCORE" Smithonian Folkways SFW40242

2021-08-16 00:00

コメント(0)

ポップなジャズ・クバーナ ハニオ・アブレウ&アイレ・デ・コンシエルト [カリブ海]

こちらはキューバン・ジャズ。これまた19年作という遅れた入荷。

ラテン・ジャズとあまり相性が良くない当方ですけれど、

84年ハバナ生まれのこの若手マルチ木管楽器奏者には、ピンとくるものがありました。

冒頭から、軽快なテーマを吹くバス・クラリネットの速いパッセージに引き付けられます。

途中からもう1本のクラリネットと重ね録りした二重奏になって快調に飛ばし、

テーマが終わると一転、テンポががくっと遅くなって、ピアノ・ソロに移ります。

フックの利いた曲づくりができる人ですねえ。

1曲を除いて全曲ハニオ・アブレウのオリジナルで、

どの曲もキャッチーで、ポップな持ち味を感じさせます。

そのせいか、ジャズというよりは、フュージョン的なニュアンスがあり、

ピアノが派手にグリッサンドを鳴らしたり、

エンディングをブルースの定番パターンでやったりするあたりも、

シリアスなジャズからは遠い、エンタメ気質のあるミュージシャンですね。

本格的なダンソーンもあり、歌ごころ溢れる演奏が聞けるのが嬉しいな。

ハニオは、バス・クラリネット、クラリネット、テナー・サックス、アルト・サックス、

フルートを、曲ごとに持ち替えながら吹き分けています。

ピアノ、ベース、ドラムス、コンガの4人編成によるアイレ・デ・コンシエルトは、

07年に結成したそうで、もう十年以上の活動歴があるようです。

ラストのチャングイのみ、新世代の有望株としてキューバで注目を集めるピアニスト、

アレハンドロ・ファルコンが作曲をしていて、

アレハンドロ・ファルコン自身がピアノを弾いています。

エネルギッシュなピアノ・ソロは、アルバムを締めくくる最高の聴きものとなっています。

Janio Abreu Y Aire De Concierto "HIJO DEL VIENTO" BIS Music CD1260 (2019)

2021-04-16 00:00

コメント(0)

キューバ最高のファンク・バンド登場 トケス・デル・リオ [カリブ海]

うわー、カッコいいーーーーーーー!

なんだ、こいつら!! キューバのファロファ・カリオカだあ~~~!!!

オープニングのファンク・チューンに、思わず叫んじゃいましたよ。

いやぁ、この快感、なん十年ぶりだろか。カラダが震えましたよ。

まさしくファロファ・カリオカと出会った時の衝撃以来。ファロファ・カリオカは、

95年にガブリエラ・モウラがセウ・ジョルジらとともに結成した、

伝説のサンバ・ソウル/ファンク・グループです。

こんなグループがキューバにいたとは!

現地では、キューバン・フュージョンというジャンル名で呼ばれているらしいけれど、

キューバン・ファンクと呼んだ方が、語弊がないんじゃないかなあ。

世間には、フュージョン・アレルギーの人が多いからねえ。

とにかく痛快ですよ、このフッ切れたファンク・サウンドは。

トケス・デル・リオは、2002年にピナール・デル・リオで結成されたバンド。

4管を含む11人編成で、リーダーのシンガー、ヘスス・プエンテと

ピアニストのヒルベルト・E・ロドリゲスが作曲し、

アレンジはメンバー全員と音楽監督のルイス・バルベリーアが務めています。

なーるほど、この洗練されたアレンジは、ルイス・バルベリーアの仕事かあ。

ナットクですねえ。14年の大傑作“A FULL” で発揮されていた手腕が、

ここでも存分に生かされていますよ。‘No Me Digas Adiós’ のイントロで、

アグースティック・ギターに女性コーラスがかぶさるメロウなタッチは、

まさに“A FULL” の再現。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-11-12

オープニングこそ、どファンクでスタートしますけれど、曲が進むにつれ、

さまざまなキューバ音楽のエレメントが注入されていきます。

たとえば、‘Pa´ Descargar’‘Tilo’ はティンバにヒップ・ホップが交叉するし、

‘Abrazo De Soledad’ はダンソーン、‘Mambo No. 0’ はスイング、

‘Presentaño’ は前半ファンクで後半サルサ、‘Falsa’ はポルカ、‘Maní’ はルンバ。

ファンクを軸に手を変え品を変えの全10曲、

徹頭徹尾ポップなんだから、頭が下がります。

これがデビュー作なんだから、オソろしい。

そんな感想も、ファロファ・カリオカを聴いた時と、まったくおんなじであります。

今回が日本初入荷とはいえ、5年も前に出ていたアルバムなので、

年間ベストに入れられないのが、クヤしすぎます。

まだ2作目は出ていないみたいで、次作が待ち焦がれますねえ。

Toques Del Río "PA’QUE TE SOSIEGUES" Egrem CD1345 (2016)

2021-04-14 00:00

コメント(0)

COVID-19禍に負けるな リトル・ジョニー・リベーロ [カリブ海]

久しぶりに聴くサルサ新作。

データベースに打ち込んでいて気付いたんですけど、最後に買ったサルサの新作が、

エディ・パルミエリの18年作“FULL CIRCLE” なんだから、ヒドいもんだ。

19年・20年ともに、1枚の新作も買っていなかったのかあ。

旧作にちょくちょく手を伸ばしていたから、

サルサとそんなに縁遠くしていたつもりはないんだけど、

近年不作だったってことは、明々白々でありますね。

ソノーラ・ポンセーニャに長く在籍したあと、エディ・パルミエリ楽団に加入して、

先に挙げていた“FULL CIRCLE” でもプレイしていた

ヴェテラン・コンガ奏者のリトル・ジョニー・リベーロのアルバム。

「ミュージック・マガジン」2020年ベスト・アルバムのラテン部門に

ノミネートされていたのも、ナットクの品質保証アルバムで、

時流に色目を使うことのない、王道のサルサを堪能できます。

さすがコンゲーロ率いるオルケスタだけあって、リズムのキレはバツグン。

ホーン・セクションに弦セクションを加えたアレンジは、バランスもよく取れていて、

プエルト・リコ・サルサらしい流麗さを発揮していますよ。

リード・シンガーに起用された、

若手のアンソニー・アルモンテの歌いっぷりもいいじゃないですか。

張りのある声はフレッシュそのもの、歌心もあるし、申し分ありません。

クレジットを眺めたら、集まったメンツは豪華絢爛。

ピアノとベースは、カーティス兄弟、ティンバレスのルイシート・キンテーロ、

トランペットのジョナサン・パウエル、トロンボーンのジミー・ボッシュ、

トレスのネルソン・ゴンザレスと、ニュー・ヨークの精鋭揃いじゃないですか。

さらに、エディ・パルミエリの名曲‘Mi Corazon Te Llama’ のカヴァーでは、

なんとパルミエリ御大がゲスト参加してピアノ・ソロを披露するという見せ場もあり。

ニュー・ヨークの精鋭が揃ったプエルト・リコ・サルサというのが、オツですね。

こういう充実作となかなか出会えなくなっているサルサ・シーンですけれど、

COVID-19禍でペア・ダンスを踊るのもはばかられる現在、

サルサ需要がますます減ることになりはしないか、心配であります。

Little Johnny Rivero "GOLPE DURO" Mod Squad MODS016075-9 (2020)

2021-04-06 00:00

コメント(0)

続々登場するマルチニーク出身ジャズ・ピアニスト グザヴィエ・ベラン [カリブ海]

こういう構図のジャケットって、なんか前にもあったような気が。

サックスをゴミ箱に投げる、A・C・リードのアリゲーター盤があるけれど、

もっとそっくりなヤツがあったような気がするんだけどなあ、

う~ん、なんだっけ。思い出せない。

ま、そんなどーでもいい話は横に置いといて、

マルチニークから、また新たなジャズ・ピアニストが登場しましたよ。

現在27歳という、グザヴィエ・ベラン。

ピアノを弾く父親の影響から、13歳でクラシックを始め、

のちにジャズやマルチニークの伝統音楽を学んだという経歴の持ち主です。

エルヴェ・セルカル、グレゴリー・プリヴァ、マエ・ボーロワと、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-16

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-01-22

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-08-29

ここのところマルチニーク出身の若手ピアニストの活躍がめざましいんですが、

このグザヴィエ・ベランのマルチニーク伝統音楽濃度は、エルヴェ・セルカル未満、

マエ・ボーロワ以上、グレゴリー・プリヴァよりは少し濃いめといったところでしょうか。

ジャケットで、ベランが竹筒の打楽器バンブー=フラペを放っていたり、

バンブー=フラペをチ・ブワ(短いスティック)で叩くリズム・パターン、

「タッ、ピ、タッ、ピ、タッ」のオノマトペから取った『ピタッピ』を

タイトルとしていることに明示されるとおり、

マルチニークの伝統リズムであるベレを、ベランは積極的に取り入れています。

ちなみに、フランス発の記事に勘違いしているテキストが散見されるので、

以前にここで書いたことを繰り返しますけれど、

ジャケットに写る竹筒をチ・ブワと呼ぶのではなく、

竹筒を叩くスティックの名称がチ・ブワなので、間違えないでくださいね。

チ・ブワは、バンブー=フラペばかりでなく、ベレの大太鼓の胴を叩くこともあります。

先達のアラン・ジャン・=マリーやマリオ・カノンジュたちのビギン・ジャズに比べて、

マルチニーク新世代のピアニストたちは、

ビギンやマズルカなどのクレオール・リズムより、

ベレなどアフロ系リズムにアプローチしているのが特徴ですね。

このアルバムもアルバム導入部のイントロと最後のオウトロで、

チ・ブワが刻むリズムを象徴的に登場させています。

曲はベランのオリジナルが中心で、カヴァーは、マルチニークの有名曲である

フランツ・シャルル=デニス(フランシスコ)作の‘Fanm Matinik Dou’ と、

セロニアス・モンクの‘Evidence’ の2曲。

メンバーは、グレゴリー・プリヴァと18年に来日したドラムスのティロ・ベルトロに、

ベースのエルヴィン・ビロニアン、ヴォブラフォンのアレクシス・ヴァレの4人。

ティロ・ベルトロはベランと同じマルチニーク出身で、

エルヴィン・ビロニアンはパリ生まれでも、母方の祖母がマルチニーク出身で、

マルチニークの音楽にも通じています。

ベランはかなりエッジの立ったピアノ・プレイを聞かせていて、冒頭から攻めまくり。

全体を通して聴けば、コンテンポラリ-・ジャズの枠を越える驚きはないものの、

その熱量の高さは、ワクワク・ドキドキさせられるに十分。

ピアノのタッチの粒立ちの良さは、クラシックの基礎をしっかり習得している証しだし、

リズムにのせていくスリリングなスピード感は、群を抜いています。

ドラムスのティロ・ベルトロも、来日公演で聞かせてくれた

柔軟でシャープなドラミングを披露しているし、

ベースのエルヴィン・ビロニアンの細かなパッセージでグルーヴを生み出すところも、

ウナらされます。アレクシス・ヴァレのヴァイブが、ベランのピアノとともに疾走したり

離れたりと、キビキビとプレイしていて、フレッシュです。

欲を言えば、ピアノがソロを取っている間、他の楽器がバックに回ってしまうだけの

場面が多く、アレンジがラフなところがちょっと不満かなあ。

もっとアンサンブルの緊密度を高めた、現代的な構成を求めたいところ。

きっと次作ではそんなあたりも解消してくれそうな、期待の才能です。

Xavier Belin "PITAKPI" Déluge DLG006 (2021)

2021-03-11 00:00

コメント(0)

マルチニークのクレオール・ミュージックを更新し続けるマラヴォワ [カリブ海]

ソロ・シンガーとして独立したラルフ・タマールがカムバックして

マラヴォワが完全復活した09年の“PÈP LA” から11年。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2009-11-25

その後、40周年記念ライヴや、大勢のゲスト歌手を囲んだ

“MATEBIS” の続編的アルバムもありましたけれど、

ずっと待ち望んでいたのは、こういうオリジナル・アルバムだったんですよ。

昨年12月4日に発売された新作は、ゲスト歌手なしで、

フロントを務めるのは、看板歌手ラルフ・タマールただひとり。

“PÈP LA” 以来のマラヴォワ新体制の布陣に代わりなく、

バンマスのパーカッション兼ヴィブラフォン奏者ニコル・ベルナール以下、

マラヴォワ流ビギン・サウンドを引き継ぐメンバーがずらり。

少し変わったのは、ストリングス・セクションに女性メンバーが増えたくらいのもの。

新作のタイトルは、クレオール語で「強い女性」を意味していて、

強い気質を持ち誇り高く生きる女性へ、敬意を表しています。

1870年のマルチニーク反乱のヒロイン、ルミナ・ソフィーや、

グアドループで奴隷制に抵抗したラ・ミュラトレス・ソリチュードなどの歴史上の人物から、

脱植民地化の詩人エメ・セゼ-ルの妻で作家のシュザンヌ・セゼールほか、

99歳で初アルバムを出した伝説の女性歌手ジェニー・アルファや、

マラヴォワと縁の深かった歌姫エディット・レフェールなど、

8人の女性の写真がライナーに飾られています。

レパートリーの大部分は、リーダー、ニコル・ベルナールのオリジナル作。

オープニングに元リーダーのポロ・ロジーヌ作‘Loup Garou’ のほか、

マルチニーク民俗楽団を率いたルル・ボワラヴィルの‘L'enfant Roi’ を

取り上げています。

今回注目に値するのはアレンジャーで、ニコルの兄でベルナール兄弟グループ、

ファル・フレットのリーダーのピアニスト、ジャッキー・ベルナールが5曲で

アレンジを手がけたほか、ジャッキーのオリジナル曲も1曲取り上げています。

このほか、ピアニスト、ホセ・プリヴァのインスト・オリジナル曲では、

新進ジャズ・ピアニストとして注目を集めるホセの息子グレゴリー・プリヴァが

映画音楽的なオーケストレーションのアレンジを施しているほか、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-01-22

弦楽セクションのハーモニーとヴォブラフォンとピアノを多層的に動かしていく、

‘Bwavè’ のハイブリッドなアレンジに驚いたら、

なんと三宅純が起用されていて、ドギモを抜かれました。

う~ん、もう大満足であります。ポロ・ロジーヌの遺志を継いで、

マルチニークが産み落としたクレオール・ミュージックを前進させ、

更新し続けていることに、目頭が熱くなります。

Malavoi "MASIBOL" Aztec Musique CM2716 (2020)

2021-01-12 00:00

コメント(2)

シュヴァル・ブワとトゥバドゥの出会い デデ・サン=プリ [カリブ海]

デデ・サン=プリの新作が到着。

昨年の最高傑作から、また一歩足を踏み出しましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-04-19

シュヴァル・ブワを起点に、マルチニークの大衆芸能を拡張し、

たゆみなく更新し続けるデデ・サン=プリらしい仕事ぶりが、

今作でも見て取ることができます。

これほど逞しいマルチニークの伝統音楽家は、デデをおいて他にいませんね。

毎回チャレンジングな試みにトライしていて、

けっしてひとつの場所にとどまることがありません。

新作は、ハイチのトゥバドゥ・グループ、レ・フレール・ドドーの元ギタリスト、

ルドヴィック・アニゼットとの共同プロジェクトで、

ハイチのトゥバドゥとシュヴァル・ブワを融合させるチャレンジをしています。

同じフレンチ・カリブの古層で繋がっている音楽同士、

さすがにまったく違和感なく結びついていますね。

今回も、生音中心のパーカッシヴなグルーヴをいかし、

フルートやトロンボーンの管楽器やヴァイオリン、バンジョーなどの弦楽器を絡ませ、

ヌケのいいサウンドを聞かせています。

控えめながら打ち込みの処理も効果的で、デデの職人技を感じますね。

バックで注目は、昨年10月25日に71歳で亡くなった、

ロラン・ピエール=シャルルがアコーディオンを演奏していることでしょう。

おそらく、ロランのラスト・レコーディングになったんじゃないかな。

ロランは、70年代のマルチニークを代表するカダンス・バンド、

ペルフェクタでピアニストとして活躍した人。

ぼくが忘れられないのは、アコーディオンでビギンとマズルカを演奏した

78年の名作で、あのアルバムを思わすアコーディオンが聞けます。

本作のトゥバドゥの歌い口に、カリブの古層から、

現代のヒップ・ホップへジャンプするダイナミズムを連想するのは、ぼくだけでしょうか。

カリブで産み落とされたポピュラー音楽の種子、

カレンダをタイトルとした曲に聞かれるとおり、

伝統を過去の雛形ではなく、発展させた型として提示する、デデらしい意欲作です。

Dédé St Prix "KOKTEL CHOUVAL BWA" Aztec Musique CM2703 (2020)

Les Freres Dodo "MUSICIEN PA GUIN DOUNA MARIÉ" Chancy CRCD8028 (1985)

Les Frères Dodo "SOUFRI POU GENYEN" Hibiscus 20415-2 (2004)

Roland Pierre-Charles "ACCORDÉON DES ANTILLES" 3A/Hibiscus 191164-2 (1978)

2020-11-27 00:00

コメント(0)

ヘイシャン・プリースティスが歌うブルース・ロック ムーンライト・ベンジャミン [カリブ海]

あれれ、新作もちゃんとフィジカルが出てたんですね。

前作をバンドキャンプで購入した時、新作はダウンロード販売のみだったので、

てっきりCDは出ていないとばかり思っていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-10-20

前作のヴードゥー・ロック路線をさらに磨き上げたこの新作、

ムーンライト・ベンジャミンの吹っ切れた歌いっぷりがスゴイ。

アンジェリク・キジョを思わす強靭なヴォーカルが、耳に突き刺さります。

声は強くても、歌い回しはキジョのような固さがなく、柔軟なところがいいですね。

フランスのジャーナリズムは、ムーンライトに、

「ハイチのパティ・スミス」という形容を与えています。

ちなみにムーンライト・ベンジャミンという名は、ステージ・ネームではなく、

生後まもなく預けられた孤児院の牧師に名付けられたものだそうです。

前作からバンド・メンバーが交代して、

ベースとパーカッションのハイチ人二人が抜けたんですね。

パーカッションが不在になったかわりに、ギタリストが一人増えて、

全員フランス白人のフォー・ピース・バンドとなりました。

サウンドはまるっきり70年代の、シンプルなブルース・ロックで、

ローファイにしたりすることもなく、サウンドはクリーン。

悲惨な生活を送る庶民の窮乏に見て見ぬふりをする、

ハイチの支配階級を糾弾した1曲目の‘Nap Chape’をシングル・カットしたように、

ムーンライトは、困窮するハイチの人々に向けて歌っています。

ハイチの人々の助けとなるために、天使や精霊に呼びかけ、

ラスト・トラックの‘Kafou’ で、ブードゥー神のなかでもっとも重要なロアの

パパ・レグバの化身を歌うところにも、ムーンライトの思いの強さが伝わってきます。

前作では、フランス語で歌った曲も一部ありましたが、

今回はすべてクレオール語で通していて、

ヴードゥー・プリースティスの気迫のこもったブルース・ロックに胸が熱くなりました。

Moonlight Benjamin "SIMIDO" Ma Case Prod MACASE026 (2019)

2020-10-18 00:00

コメント(0)

グアドループのジャジー・伝統ポップ エドモニー・クラテール [カリブ海]

グアドループのエドモニー・クラテールの新作が届きました。

前作“AN KA SONJÉ” からドラムス、ピアノが交替し、パーカッションも一人抜けて、

グウォ・カのリズムをリードするのは、カの名手ロジェ・ラスパイユ一人に任されています。

グウォ・カをベースとするクレオール・ジャズという方向性は変わりませんけれど、

鍵盤奏者が交替した影響で、前作とはサウンドがかなり変化しましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-07-26

ひとことでいうと、昔懐かしいズーク・サウンドに変貌しました。

80年代後半から90年代前半にかけて活躍したシンセサイザーを使っているようで、

耳馴染みのある音色が懐かしく聞こえます。

レユニオン出身のベーシスト以外、全員グウォ・カをルーツとする

グアドループ出身のミュージシャンのようです。

ズーク全盛の90年前後の時代は、どちらかというとマルチニーク出身のミュージシャンが、

シュヴァル・ブワやマズルカなどの伝統音楽をモダン化する試みが目立っていましたけれど、

ここ最近はグアドループ出身のミュージシャンの活躍が目立つようになってきましたね。

本作では全曲エドモニーが歌っているので、

フレンチ・カリビアン・ジャズのアルバムというより、

クレオール・ポップのアルバムといった仕上がりとなっています。

それでもサウンド・デザインがフュージョン調にならず、

ジャズの手ごたえがあるところが、エドモニーの面目躍如でしょうか。

ボーナス扱いのラスト・トラックのみ、レゲエ。かなりポップです。

Edmony Krater "J’AI TRAVERSÉ LA MER" Heavenly Sweetness HS206CD (2020)

2020-09-14 00:00

コメント(0)

ヴードゥー+クレオール・ブルース・ロック ムーンライト・ベンジャミン [カリブ海]

ヴードゥー・ロック、なんていうと、いかにもキワモノぽく聞こえますけれど、

これはハイチ人のアイデンティティである真正のヴドゥン(ヴードゥー)と、

ロックをガチンコで融合させた本格作です。

ブークマン・エクスペリアンスが登場した90年代、ミジック・ラシーンのブームによって、

長年偏見を受けてきたハイチのヴドゥン(ヴードゥー)が、

ハイチ文化としてようやくまともに評価されたこともありましたけれど、

その後はあまり目立つ話題がなかっただけに、これにはビックリです。

2年前にこんな作品が出ていたなんて、知りませんでしたねえ。

ムーンライト・ベンジャミンは71年、ハイチのポルトープランス生まれ。

彼女が生まれた時の出産で母親が亡くなってしまい、

ローマン・カトリック教会の孤児院に牧師の養子として引き取られ、

福音を受けて育った人だそうです。

なお、プロテスタントの孤児院育ちと書かれたテキストも見られますが、

インタヴューで彼女自身は、ローマン・カトリック教会の孤児院と発言しています。

ベンジャミンは教会で音楽を学びますが、その一方でヴドゥンを信仰するハイチ人として、

みずからのルーツに根ざした音楽を求めて、

ハイチ人音楽家とともに歌手活動をするようになったそうです。

そして、さらに歌手として正式なトレーニングを積むため、

02年にフランスへ渡り、トゥールーズに暮らすようになります。

フランスでは当初、アクースティックなスタイルのジャズをフランス語で歌い、

ロックにはまったく興味がなかったようなんですが、

自分の音楽に変化を求めていた彼女は、

ロック・ギタリストのマティス・パスコーと出会って、

自身が10代後半にどっぷり浸かっていたヴドゥンへの回帰を思い至ったとのこと。

バックは、マティス・パスコーのほかフランス人ドラマーに、

ベンジャミンと同じくポルトープランス生まれの

ハイチ人ベーシスト、マルク=リシャール・ミランに、

同じくハイチ人パーカッショニストのクロード・サチュルヌを加えた4人。

クロード・サチュルヌは、ジャズ・サックス奏者ジャック・シュワルツ=バルの

プロジェクト、ジャズ・ラシーン・ハイチでも活躍していたので、

異種格闘の手練はお手の物ですね。

曲は、クロード・サチュルヌの太鼓のみで歌った‘Simbi’ を除いてベンジャミンの自作で、

ヴドゥンのメロディを使い、ロアと呼ばれるヴドゥンの精霊を歌っています。

曲名にシンビ(泉、蛇)、レグバ(トリックスター)、アグウェ(海)がみられるとおり、

それぞれの精霊に沿ったヴドゥンのメロディが使われているのでしょうね。

詩については、ベンジャミンの自作のほか、クレオール文学の名作『デザフィ』の著者で、

ハイチを代表する作家のフランケチエンヌほか、惜しくも今年の1月24日に亡くなった、

詩人のジョルジュ・カステラの詩を採用しているのが、目を引きます。

ロックのエネルギーを借りてヴドゥンの現代化を試みた力作、

最新作“SIMIDO” のフィジカル化も、ぜひ期待したいですね。

Moonlight Benjamin "SILTANE" Ma Case Prod MACASE025 (2018)

2020-08-23 00:00

コメント(0)

グウォ・カとジャズ エドモニー・クラテール [カリブ海]

4年前だったか、この人の88年作がなぜかCD化されて、

ズーク全盛期のグアドループに、こんなアルバムが出ていたのかと、

少し意外に思ったものです。その主は、エドモニー・クラテール。

グウォ・カのパーカッショニストで、ジャズ・トランペッターでもあるという人ですね。

そのアルバムは、グウォ・カ伝説の音楽家、ヴェロをトリビュートした内容。

ヴェロことマルセル・ロリアは、グアドループの文化的アイコンともなった人で、

カ(大太鼓)の妙技と野趣たっぷりの歌は、

セリニ盤LPなどでぼくもずいぶん愛聴しました。

一方、エドモニーのアルバムは、

グウォ・カ・ミーツ・スピリチュアル・ジャズ/フュージョンといった仕上がりで、

「グアドループのマヌ・ディバンゴ」みたいなポジショニングですね。

なんでまた30年も前のアルバムが突然CD化されたのか、

ナゾに思っていたんですけど、どうやら新作の予告編だったみたいですね。

2年前に、30年ぶりとなるアルバムが出ていたことに気付きました。

なぜかこちらは日本に入ってきませんでしたね。

コンセプトは、88年作とおんなじ。

全編でグウォ・カのリズムを通奏低音に響かせながら、

コンテンポラリー・ジャズ、フュージョン、エレクトロを駆使しながら、

カリブの音楽とリズムを引き立てています。

プログラミングとカ(大太鼓)がガチンコで競演する‘An Ba Jouk’ あたりが、

この人ならではでしょうか。

昔からのフレンチ・カリブ音楽ファンの頬をユルませる、

ビギンの‘Jouwé Tanbou’ ‘An Ba Jouk’ もありますよ。

ここ最近、エドモニー・クラテールやエリック・コザックとかに、

急にスポットが当たるようになったのって、ジャズ・ミュージシャンが

グウォ・カを取り上げるようになったのと、何か関係があるんですかね。

ジョナサン・ジュリオンやヴェロニカ・エルマン・サンビンのように、

グウォ・カをしっかりと咀嚼して、自身の音楽に取り入れる音楽家もいれば、

アルノー・ドルメンのように、グウォ・カの影響を自称するわりに、

さっぱりその痕跡が作品にうかがえない人もいて、濃淡はかなりあるんですけれども。

エドモニー・クラテールのグウォ・カ愛はホンモノで、

COVID-19の影響で遅れている新作のリリースが待たれます。

Edmony Krater et Zepiss "TIJAN POU VELO" Heavenly Sweetness HS142CD (1988)

Edmony Krater "AN KA SONJÉ" Heavenly Sweetness HS176CD (2018)

[LP] Anzala, Dolor, Vélo "ANZALA - DOLOR - VÉLO" Celini RCG10007

Velo "GWOKA" Emeraude/Esoldun CC2-714 (1963)

Vélo "VÉLO MAÎTRE

2020-07-26 00:00

コメント(2)

ミドルティーンのジャマイカン・ジャズが出発点 モンティ・アレキサンダー [カリブ海]

その昔、ジャズ・ピアニストのモンティ・アレキサンダーがレゲエを取り上げるのを、

鼻白む思いで見ていた時期がありました。

いくらモンティがジャマイカ生まれとはいえ、

裕福な家庭に育ったお坊ちゃま君のモンティが、

まるっきり境遇の異なる貧しい若者たちが生み出したレゲエを、

かすめ取ってるように見えたからなんですけれども。

そんな見方が変わったのは、モンティが17歳で渡米する前、

すでにピアニストとしてコクソン・ドッドやクリス・ブラックウェルのもとで、

レコーディングしていたことを知ってからでした。

なんでも学校帰りに、中坊の制服のままスタジオ入りして、

年上のジャマイカン・ジャズのミュージシャンたちに交じって、

ピアノを弾いていたんだそう。

時代はレゲエ誕生前どころか、まだスカさえ生まれていない50年代末。

メントとR&Bがミックスしたような音楽をやっていたプレ・スカの時代に、

オーウェン・グレイやブルース・バスターズなどの伴奏を

務めていたというのだから、びっくりです。

そんな現場経験を、わずか14・5・6で積んでいたとは。

70年代からアーネスト・ラングリンとよく共演しているのも、

すでにジャマイカ時代から先輩ミュージシャンとして付き合いがあったからだったんですね。

オスカー・ピーターソン・マナーの華やかなタッチのピアノを弾くモンティからは、

ちょっと想像のつかない駆け出しの時代のエピソードです。

モンティがのちにレゲエをよく演奏するようになったのも、

レゲエ誕生期に居合わせなかった欠落を、

ジャマイカ人音楽家として埋めようとしているのかもしれないなと、

好意的に見るように変わったのでした。

そんなモンティが昨年出していたアルバムが、

なんと『ワレイカの丘 ラスタモンク・ヴァイブレーションズ』と聞いて、

興味がわきました。

ワレイカの丘とは、リコ・ロドリゲスの名作『ワレイカの丘からの使者』で知られるとおり、

かつてラスタファリアンのコミューンがあった場所。

そして、ラスタモンク・ヴァイブレーションズとは、

セロニアス・モンクの曲をレゲエ化する今回の企画を

ボブ・マーリーの『ラスタマン・ヴァイブレーション』を借用して、もじったわけですね。

ラスタとモンクって、いったいどういう繋がりなのかと思いきや、

モンティ本人が書いた解説を読むと、モンティの自宅の裏がワレイカの丘だったそう。

8歳の頃、ワレイカの丘を登っていくラスタファリアンたちを遠目にみながら、

遠くから聞こえてくるドラムの音や大麻の匂いなどを嗅いで、

ラスタを意識するようになったといいます。

やがて中学生になってスタジオで演奏するようになると、

ミュージシャンの中にはラスタもいて、

そこで初めて本物のラスタファリアンを知ったのだそうです。

そんな当時、スタジオで一緒だったトランペット奏者ジャッキー・ウィラシーから、

セロニアス・モンクを教えられたとのこと。

ジャッキーは「モンクは違う。ほかとは違うんだ」と言っていたのが頭から離れず、

63年にファイヴ・スポットではじめてモンクを観て、

ジャッキーの言になるほどと納得したそうです。

そんな少年時代の思い出を結び付けたのが今回の企画で、

ナイヤビンギのドラム、ケテを叩くプレイヤーも3人加わり、

ラスタファリのルーツ・レゲエを色濃く表しています。

そして、モンティ自身の音楽性からはかなり遠いといえる、モンクですけれど、

レゲエ化することによって、モンクの曲が持つユーモラスな楽しさを引き出した

秀逸な作品となりました。

‘Misterioso’ ‘Natty’ ‘Well You Needn't’ といったモンクの名曲が、

めっちゃくちゃキュートになるんです。これは聴きものですよ。

Monty Alexander "WAREIKA HILL RASTAMONK VIBRATIONS" MACD no number (2019)

2020-03-06 00:00

コメント(2)

シャッフル・ブギーからスカへの道のり プリンス・バスター [カリブ海]

う~ん、この時代のスカは、やっぱサイコーですね!

スカ誕生期に活躍した名プロデューサー、

プリンス・バスターの仕事をセレクトしたコンピレーション。

未発表曲/テイクだけでたっぷり11トラックも収録した、

貴重なリイシュー・アルバムなんですが、マニア向けの編集とはなっておらず、

プリンス・バスターがいかに重要人物だったかを浮き彫りにした名編集盤です。

ローランド・アルフォンソ、ババ・ブルックス、レイモンド・ハーパー、

レスター・スターリングなどジャズ出身のミュージシャンたちによる

ジャズ色の濃い演奏からスタートし、次第にR&Bの影響を受けて

スカのスタイルが確立されていく60年代前半の様子が、

手に取るようにわかる選曲となっているんですね。

時代を追って編集した曲の流れが実に見事で、

プリンス・バスターがジャマイカ音楽に残した軌跡をくっきりと捉えています。

シャッフルのブルースにスカのビートを萌芽させている、シャッフル・ブギーと称される

オープニングの‘Pink Night’ から、もうゴキゲン!

続く「A列車で行こう」のカヴァーも、ジャマイカン・ジャズがスカに変容していく瞬間を

捉えた名演といえます。どちらも未発表曲というのが驚きですけれど、

バスターのサウンド・システムでプレイするサウンド・マンだけに手渡されていた

ダブ・プレートとして有名なトラックだそうです、

さらに、ニュー・オーリンズR&Bのヒューイ・スミスのカヴァーを挟み、

バスターの代表曲‘Rude Rude Rude (Don't Throw Stones)’ がウナりますねえ。

ラテン・ボレーロの大スタンダードの「キサス・キサス」が、

ジャマイカのルードボーイ・チューンとして蘇った痛快なトラックです。

ほかにもドン・ドラモンドのトロンボーンをたっぷりとフィーチャーした曲など、

ほぼスカタライツといってよいトラックもあります。

久しく聴いていなかったヴィンテージの香り高いクラシック・スカの名セレクション、

堪能いたしました。

Prince Buster 「ROLL ON CHARLES STREET」 Rocka Shaka RSPBCD001

2020-02-23 00:00

コメント(0)

カジュアルなシュヴァル・ブワ マチュラン・ロヴィロン&ブワ・キャネル [カリブ海]

カジュアルなシュヴァル・ブワを聞かせる、マルチニークのおっさんグループ。

若手グループなのかと思いきや、クリップを見たら、

メンバー全員がけっこういい年で、長年一緒にやってきた仲間みたいですね。

デデ・サン=プリやマルセのように、

シュヴァル・ブワの可能性を拡張するような音楽と違い、

かつてマルチニークの移動遊園地のアトラクションで人気だったという、

手押し回転木馬の伴奏音楽だった時代を思わせるような、

オーセンティックな演奏がなごめます。

笛と太鼓ほか打楽器に、リズム・セクションが付いただけの編成で、

きびきびとしたリズムが、人々を心地良いダンスに誘います。

ツイン・ベースというのがユニークなグループで、リード役のベースが

笛のメロディをユニゾンで弾いたり、リズムの裏を取ったりして、

かなり面白いラインを弾いているのが耳を引きます。

キレのいいタンブー(太鼓)の響きと、

歌とコーラスのコール・アンド・レスポンスがほがらかで、

田舎の芸能らしいシュヴァル・ブワの良さを堪能できますよ。

ベースやドラムスが入っているので、昔ながらの伝統的なスタイルではないですけど、

それでも回転木馬の内側で演奏していた時代を思わせるのは、

ほっこりとしたメロディの温かさゆえですね。

ユジェヌ・モナ以後、デデ・サン=プリ、マックス・シラ、マルセなど、

シュヴァル・ブワを現代化する試みがさまざまに続けられていますけれど、

こんな普段着姿のシュヴァル・ブワがたっぷり聞けるアルバムというのも、

今日びなかなか貴重じゃないでしょうか。

Mathurin Rovillon & Bwa Kannel "MATHURIN ROVILLON & BWA KANNEL" Debs Music no number (2019)

2020-01-22 00:00

コメント(0)

マルチニークの新人コンテンポラリー・ジャズ・ピアニスト マエ・ボーロワ [カリブ海]

マルチニーク出身の若手ジャズ・ピアニストの実質デビュー作

(12年にデジタル・リリースのみのEPあり)です。

「カリビアン・ジャズの新星」とか謳われていますけれど、

そのテの宣伝文句は、疑ってかからないとねえ。

カリブ出身者だからといって、必ずしもルーツ・コンシャスな人とは限りません。

近年のマルチニーク出身のジャズ・ピアニストでは、

エルヴェ・セルカルとグレゴリー・プリヴァの二人が、そのいい例。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-12-16

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

クレオール性を視座に置いたジャズを演奏するエルヴェと、

マルチニークの伝統音楽とは別の、アカデミックな教育を受けて

新世代ジャズを演奏するグレゴリーとでは、まるで音楽性が違います。

カリブ出身というだけで、「カリビアン・ジャズ」や「クレオール・ジャズ」と

喧伝するのは、本人の音楽性を歪めて伝えることに繋がるだけ。

ジャズ界隈はこういう安易なラベリングが横行するので、注意が必要です。

で、マエ・ボーロワくんは、どちら派なのかといえば、後者の新世代ジャズですね。

クレオールやアフロ・アンティーユのリズムもメロディも、まったく参照されていません。

経歴を聞けばバークリー出身ということで、そうだろうなあとナットク。

編成はピアノ・トリオにヴィブラフォンとヴァイオリンが加わったクインテット。

1曲のみパーカッションがゲストに加わっていますが、

名前から察するにスペイン系で、マルチニーク出身者ではなさそう。

他のメンバーも、ヴィブラフォンの出身だけ不明ですが、

オーストラリア人女性ベーシストにスイス人ドラマー、

フランス人ヴァイオリニストと、多国籍な顔ぶれです。

ヴァイオリンがかなり個性的なプレイをしていて、要注目ですよ。

インタヴューを読むと、マリオ・カノンジュを尊敬しているというコメントがあったので、

もう少しクレオールな音楽性を聞かせるかとも思ったんですが、違っちゃいましたねえ。

でもそんななかにも、マエがヴォーカルを取った‘La Sirène’ で、

ラルフ・タマールばりの色気たっぷりな歌声を聞かせているのには驚かされました。

ラルフ・タマールのソロ・デビューEP“EXIL” 中の1曲‘Ba Mwin’ が

マエのお気に入り曲ということで、ロマンティックな甘いヴォイスは、

ラルフ・タマールからの影響かもしれません。

そのラルフ・タマールとも、マエは16年にライヴで共演しています。

歌モノにマルチニークをわずかに感じさせるとはいえ、

本作最大の魅力は、コンテンポラリー・ジャズ・マナーの、

マエのコンポジションの良さにありますね。

ヴァイオリンの起用が成功したのも、コンポジションにぴたりハマったからで、

コンテンポラリー・ジャズのニュー・スターの誕生に喝采を送りましょう。

Maher Beauroy "WASHA!" Aztec Musique/Déclic Jazz CM2612 (2019)

Ralph Thamar "EXIL" GD Productions GCD45004 (1987)

2019-08-29 00:00

コメント(0)

前半フュージョン/後半キューバン・ジャズ エル・コミテ [カリブ海]

取り上げようか、やめようか、ちょっと迷ってたんですけど、

なんだかんだよく聴いているんだから、やっぱ書いておこうかという気になりました。

キューバ新世代ジャズのグループ、エル・コミテのデビュー作。

ツイン・ピアノに2管の7人編成、全員キューバ人ですが、

リリース元はフランスのレーベル。

「超絶のキューバン・ジャズ」なる触れ込みで買ったものの、

最初聴いた時、「ジャズ」でも「キューバ」でもぜんぜんないじゃん!

オープニングの割り切った8ビートのドラミングからして、

ジャズというよりはフュージョン。

ロドネイ・バレットのドラムスは、手数は多いもののコンパクトに叩くから、

うるさくならないスタイルで、歌伴上手そうと思わせるタイプです。

新世代ジャズのドラマーのリズム・フィールを期待したもんだから、

それとは違うスタジオ出身のフュージョン・ドラマーといった端正なプレイに、

あれれ、と思っちゃったんでした。巧いのはわかるんだけどさ。

新世代ジャズらしいサウンドが聴けるのは、4曲目の‘Transiciones’。

アブストラクトなラインからホーンズを含む合奏になだれ込むと、

複雑なリズム・アレンジとなって、フュージョン臭は解消します。

うん、こういうのを、期待していたんですよね。

そして、メンバー全員キューバ人というのに、ホントか?と思ったのは、

冒頭から中盤4曲目までのリズムに、ぜんぜんクラーベのフィールがないから。

キューバン・ジャズの強いグルーヴがなくて、

なめらかといえば聞こえはいいけど、淡白なフュージョンのリズム感があまりに支配的。

5曲目の‘Carlito's Swing’ でようやくオン・クラーベとなり、

ピアノがトゥンバオを弾き始めるブリッジから、

ようやくラテンらしくなるとはいえ、薄味だなあ。

で、一番キューバらしいサウンドを聞かせるのが‘Son A Emiliano’。

90年代キューバン・ジャズの傑作、

ガブリエル・エルナンデスの“JAZZ A LO CUBANO” 所収のソンゴで、

これなら文句なしのキューバン・ジャズといえます。

そして、続くラスト・トラックのラテン・ジャズ化した、

マイルス・デイヴィスの‘So What’ で締めくくるという、

終盤になってようやくキューバン・ジャズらしくなるアルバム。

これ、曲順を真逆にしたら、印象がガラリと変わったんじゃないかと思わずにはおれない、

前半と後半では別グループの演奏のように思える作品です。

El Comité "Y QUÉ?" Inouïe Ditribution SDRM5072018/1 (2018)

2019-06-28 00:00

コメント(2)

タクシー・ギャングのミリタント・ビート ビティ・マクリーン [カリブ海]

う~ん、このリディムの快楽といったら!

スライ&ロビーが繰り出すビートに、いつまでも身を浸していたくなります。

まさしく満足度100%保証付きのグルーヴであります。

ブラック・ウフルーを支える屋台骨として大活躍していた

80年代を思わすミリタント・ビートが、また聴けるとは思いもよりませんでした。

これもまた、ルーツ・レゲエの回帰現象なんでしょうか。

懐かしいリディム・コンビに乗るのが、甘々のラヴァーズ・ロックで、

しゃがれ声のルーツ・レゲエが好きな当方には、甘味が強すぎますけれど、

とにかくバックのサウンドの魅力には抗しがたく、買ってまいりました。

ビティ・マクリーンというこの人、UKレゲエのヴェテラン・シンガーとのこと。

レゲエ門外漢なもので初耳でしたが、もう何度も来日しているようですね。

もともとはサウンド・エンジニアで、UB40を手がけていたというのだから、

相当なキャリアの持ち主です。

スライ&ロビーのリディム・セクションに、マイキー・チャンのギター、

ロビー・リンのキーボード、スティッキー・トンプソンのパーカッションって、

どんだけ80年代タクシー・ギャングまんまなのって感じ。

あの当時はエッジの利いたサウンドが、どんどん攻撃的になっていって、

ポール・グルーチョ・スマイクルがミックスするようになると、

かなり派手なサウンドになっちゃったんだっけ。

グルーチョがまだ絡む前のタクシー・ギャングのサウンドが好きだったから、

鍵盤類が音を重ねすぎない、このシンプルなプロダクションはすごく好み。

なんたって、スライのドラミングが映えるもんねえ。

はじめは甘すぎると感じたビティのスムースな歌い口も、繰り返し聴くうちに抵抗感も薄れ、

初夏に向かうこの季節にぴったりな、爽やかな風を浴びている気分です。

Bitty McLean・Sly & Robbie "LOVE RESTART" Taxi/Silent River/Tabou 1 SRCD002 (2018)

2019-06-04 00:00

コメント(0)

マルチニークの過去と現在が交錯する伝統ポップ デデ・サン=プリ [カリブ海]

デデ・サン=プリの絶好調がとまらない。

新作はなんと2枚組。今ノリにのっている様子が、うかがえるようじゃないですか。

マルチニークの大衆芸能を受け継いで現代化する音楽家として、

もっとも理想的な仕事をしているのが、この人なんじゃないですかね。

前作も良い出来でしたけれど、ちょっとした不満もあったので、

ミュージック・マガジン誌の17年ラテン部門1位は、少し甘いかなと思いましたが、

今作は掛け値なしの最高傑作。ケチのつけようなど、これっぽっちもありません。

ディスク1の1曲目を、太鼓と笛のシュヴァル・ブワでスタートするように、

デデは自分の立脚点をはっきりと明示しながら、

どの曲においても伝統と現代をしっかりと往来させた音楽を生み出していますよ。

たとえば、麗しい女性コーラスを従えたズーク色の強いトラックでも、

タンブー(太鼓)やシャシャ(シェイカー)のリズムが強烈な自己主張をするし、

デデのエネルギッシュな歌が野趣に富んだ味わいを醸し出し、

洗練されたオシャレなズークとは、ほど遠い仕上がりとなるわけですね。

その一方、打楽器と笛のみで男声の囃子とコール&レスポンスする

アフロ・カリビアンの伝統色濃いトラック‘Racine’ では、

プログラミングを大胆に施すといった具合で、

伝統音楽の民俗性をムキ出しにすることもありません。

オーセンティック一辺倒でもなければ、モダンに偏るでもない、

伝統と現代のはざまで、さまざまなアイディアで料理した全32曲。

マルチニークの多様な伝統リズムにビギンやズーク、

サルサやメレンゲ、ハイチ音楽、アフリカ音楽までも取り入れています。

そこに忍ばされたアイディアを読み解く面白さは、

カリブ海音楽ファンなら、たまらないものですね。

それにしても、各曲それぞれ違った趣向で繰り広げていく構成は、圧巻です。

同じようなサウンドが連続することがないから、

2枚組という長さが苦になるどころか、あっという間に感じますよ。

次々に湧き出すアイディアをもとに、さまざまなセッションを繰り広げていったら、

この曲数になってしまったみたいなイキオイが伝わってきますね。

‘Fraternité’ ではコラとンゴニがフィーチャーされて、

西アフリカ風になるのかと思いきや、ルンバ・コンゴレーズとなって、のけぞり。

しかもリード・ヴォーカルを取るのが、コンゴ共和国出身のヴェテラン歌手、

バルー・カンタなのだから、びっくりです。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-06-23

カメルーン出身の異才ブリック・バッシーを迎えた

‘Nou Sanblé’ の愛らしさも聴きものなら、

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-09-27

グアドループ出身のフランスのラッパー、MCジャニックを迎えた‘LPK Janik’ では、

デデ自身がプログラミングしたダンスホール・トラックに仕上げるという芸当に降参です。

デデの引き出しの多さは、ヴェテランの蓄積の賜物ですね。

デデはトレードマークのバンブー・フルートのほか、

ほら貝(コンケ・ド・ランビ)も吹きますけれど、

今作では特にほら貝を効果的に使った曲が、強く印象に残りました。

フォークロアな‘Kongo’ はもちろんのこと、

‘Kilti’ での、ピアノ、ベース、トランペットがジャズ的なソロを取る脇で、

ほら貝が伝統的な旋律のリフレインを吹くという、

まさしく伝統と現代を拮抗させたアレンジが、すごく面白いんです。

今作に起用されたミュージシャンは、前作にも増して多彩で、実力者揃い。

特にピアニストの充実ぶりがすごくて、マルチニーク・オール・スターズですね。

前作で、キーボードをチープな音色で無神経に鳴らしていた

ロラン・ピエール=シャルルを起用しなかったのは大正解といえます。

主だったところをあげてみると、

アラン・ジャン=マリー、ティエリー・ヴァトン、

グレゴリー・プリヴァ、エルヴェ・セルカル(p)、

ジャン=フィリップ・ファンファン(ds)、ティエリー・ファンファン、

ミシェル・アリボ(b)、ジャン=フィリップ・マテリー(vo)といった面々。

これだけの才能を集めたからこそ、

デデの豊富なアイディアを具現化できたともいえる大傑作です。

Dédé Saint-Prix "MI BAGAY LA" Anbalari Edisyon 16007-2 (2018)

2019-04-19 00:00

コメント(0)

30年ぶりの再会 ピポ・ジェルトルード [カリブ海]

マラヴォワのフロントを務めた名クルーナーのラルフ・タマールが退団し、

後任を務めたシンガーが、ピポ・ジェルトルードでした。

コーラスの一員にトニー・シャスールも加え、マラヴォワは89年に来日しましたが、

正直ラルフ・タマールが抜けた穴は大きすぎて、

ピポの力量では到底埋められないというのが、

後楽園ホールのライヴ後の率直な感想でありました。

あの時のライヴでは、ピポがメインで歌いましたけれど、

数曲歌ったトニーの方が良かったという記憶が残っています。

あれから四半世紀。ミジコペイの活躍によって、

トニー・シャスールが魅力溢れるシンガーに成長したことを、

再認識させられましたけれど、なんとピポの新作も出ていたんですねえ。

ピポのソロ・アルバムというと、ひょっとして93年のアルバム以来でしょうか。

ほかにアルバムが出ていたら、ゴメンナサイですけれど、

ぼくにはすっごく久しぶり感のあるアルバムです。

CD裏には「2017」のクレジットがあるものの、18年2月に出たという本作、

シュヴァル・ブワなどマルチニークの伝統色も生かした、

オーガニック・サウンドのズークを聞かせてくれます。

ヌケのいいサウンドの要となっているのは、ロナルド・チュール。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-02-20

ほとんどの曲のアレンジをロナルドが担っていて、

エレガントなビギン・ジャズのニュアンスを醸し出すピアノ・プレイを堪能できます。

リズム・セクションも強力で、

ジャン=フィリップ・ファンファンが叩くシンバルとハイハットの高音と、

バゴが叩く太鼓の低音の絶妙なコンビネーションが、

リズムをグルーヴさせているところも、アルバムの聴きどころとなっています。

ピポのヴォーカルは、昔と変わらないスウィートかつスマートな歌いぶりで、

ラルフ・タマールと比較するような無茶を言わなければ、

十分魅力のあるヴォーカリストですよね。

ほとんどがピポのオリジナル曲ですが、

ジミー・クリフの‘Many Rivers To Cross’ のカヴァーもなかなかの聴きもの。

ラップも飛び出す‘Je Suis Content’ は、ホーン・セクションとシンセサイザーが

80年頃のマグナム・バンドを思わせるソウル色の濃いコンパなら、

‘An Pèp An Sel Konba’ は、ル・フラール・デジャンふうのコンパで、

ハイチ音楽ファンならカンゲキすることウケアイ。

伝統リズムを強調した民俗色濃い‘Chagrin La Tcho’ もあれば、

アルバム・ラストの‘Bay Lavwa’ はシュヴァル・ブワと、

ジャズ色の濃いミジコペイに対してピポのソロ作は、

マルチニークのフォークロアもたっぷりと詰まった快作になりました。

Pipo Gertrude "SAVAN’ BLÉ-A" Solibo Music SM2017-001 (2017)

2019-04-13 00:00

コメント(0)

クレオール・ビッグ・バンド・ジャズ ミジコペイ [カリブ海]

いったいどれくらい、ミジコペイのライヴDVDを観たかなあ。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

3か月近く毎日観続けたくらいだから、100回はもちろん下らないし、

その後も週末に観返したりしてたから、200回以上は観たかも。

フィナーレの高揚感がたまんないんですよね。

ぼくもここでは立ち上がって、踊りながら画面最後のテロップを追ったものです。

いまでも、トニー・シャスールやバンド・メンバーの所作ひとつひとつが、

脳裏にくっきりと刻み込まれていますよ。

あれほど夢中になったライヴ映像は、シティ・ヌールハリザの

ロイヤル・アルバート・ホールのライヴVCD以来でしたねえ。

で、あの14年のライヴDVD以来となる、ミジコペイの新作であります。

これまでミジコペイのスタジオ作は、

バンドのダイナミズムをうまく封じ込めずにいました。

あれだけ迫力のあるDVDを観てしまった後だけに、不安もあったんですが、

これまでのスタジオ録音のなかでは、一番の出来になったんじゃないでしょうか。

クレオール・ビッグ・バンドの名を冠したタイトル通り、

ビッグ・バンドのジャズ・サウンドを全面に押し出した仕上がりとなっています。

音楽監督のピアニスト、ティエリー・ヴァトンがほとんどの曲をアレンジしていて、

第1トランペットのクリスチャン・マルティネスが2曲でアレンジをしています。

いずれも旧来のビッグ・バンド・スタイルのジャズ・アレンジで、

「スターダスト」なんてレパートリーがどハマリですね。

ここのところ、新世代ジャズのオーケストレーションばかり聴いていたせいか、

昔ながらのビッグ・バンド・アレンジが、かえって新鮮に響きましたよ。

そして今作の目玉は、

これまでオリジナル曲中心だったレパートリーから、がらりと変わった選曲です。

クレオール・ジャズをアイデンティファイするかのように、

カリの大名作‘Racines’ を筆頭に、ユジュヌ・モナの‘Bwa Brilé’、

マリウス・クルティエの‘Laïni’、マリオ・カノンジュの‘Péyi-Mwen Jòdi’ を

取り上げているのが注目されます。

トニー・シャスールが16年に芸歴30周年記念ライヴで披露していた、

アレクサンドル・ステリオの古典ビギン曲‘Gran Tomobil’ は、

初のスタジオ録音となりましたね。

さらにクレオール・ジャズを拡張する視点から、

ハイチのシンガー・ソングライター、ベートーヴァ・オバスの出世作‘Si’ に、

レユニオンのジャズ・ピアニスト、メディ・ジェルヴィルの‘Di Amwin’ という

マルチニーク以外のレパートリーを取り上げた選曲眼には、ウナらされました。

両名ともぼくのごひいきの音楽家ながら、

知名度の低さが悔やまれてならなかっただけに、

ミジコペイが取り上げてくれたのは、嬉しさひとしおです。

それにしても、ヘイシャン・エレガンスの極致ともいえる‘Si’ が

取り上げられるとは、カンゲキです。

思わずひさしぶりに、棚から取り出して聴き返してみましたけれど、

いやあ、これもハイチ音楽の名盤ですね。

Mizikopéyi "CREOLE BIG BAND" Aztec Musique/3M 3M-CM2581 (2018)

Beethova Obas "SI..." Déclic Communication 001-2 (1993)

2019-04-11 00:00

コメント(2)

ルーツ・レゲエとDJとヒップ・ホップ カバカ・ピラミッド [カリブ海]

う~ん、カッコいい。

このカッコよさがどこから来てるのか、ちゃんと知りたくなりますねえ。

スレンテンが流行したあたりからレゲエ離れしてしまって、はや30年以上。

ダンスホール・レゲエ以降のレゲエの歩みをぜんぜんわかっていない、

完全なるレゲエ門外漢なんであります。

ちょうど1年前、ジェシー・ロイヤルの初アルバムを聴いて、

ルーツ・レゲエのリヴァイヴァルを実感したわけでしたけれど、

カバカ・ピラミッドというこの人もまた、ラスタ・リヴァイヴァル・ムーヴメントの

アーティストのひとりなんだそうで、一聴してグッと胸をわしづかみにされました。

70年代レゲエのヴァイブを、そのまま引き継いでいるジェシー・ロイヤルとは

少し違った個性の持ち主で、そのスタイルにはダンスホール以降の要素が

ふんだんに取り入れられているのを感じます。

そうしたスキルをルーツ・レゲエのマナーでやっているという印象なんですけれど、

そこらあたりの魅力について、誰か詳しい人、ぼくにレクしてくれないかしらん。

DJの節回しを歌に取り入れた唱法が、むちゃくちゃカッコよく、

こういう唱法を、シングジェイというのだということも、今回初めて知りましたけれど、

こういうスタイルはヒップ・ホップの影響なんでしょうか。

もともとヒップ・ホップは、ジャマイカのDJカルチャーの影響下で生まれたものですけれど、

このシングジェイというスタイルは、ヒップ・ホップ由来のニュアンスが強く、

ジャマイカのDJカルチャーが独自に発展したというより、

アメリカへ飛び火したヒップ・ホップからのフィードバックのように感じます。

リディムもヒップ・ホップのリズムだしねえ。

もともとラップに近いスタイルを持っていた伝統芸が、

ヒップ・ホップからの影響を受けて、現代的にリフレッシュメントした例に、

セネガルのタスがありますけれど、ここで聞けるシングジェイにも、

それと同じものを感じるんですよね。

レゲエやヒップ・ホップがユニバーサルな音楽となってすでに久しく、

世界各地のフォークロアと結びついて、新たな魅力を生み出す一方で、

オールド・スクールなスタイルに回帰して、またオリジナルとは違った

別の魅力も生み出しているんですね。

そんなことを感じさせられた、カバカ・ピラミッドのアルバムでした。

Kabaka Pyramid "KONTRABAND" Ghetto Youths International/Bebble Rock Music no number (2018)

2019-01-31 00:00

コメント(0)

スパイシーなクレオール音楽絵巻 エルヴェ・セルカル [カリブ海]

タイトルの『コロンボ』とは、奴隷制廃止後の19世紀に、

インド人労働者が小アンティル諸島へもたらした香辛料のこと。

クレオール料理になくてはならないそのスパイスは、マルチニーク生まれの

クレオール・ジャズ・ピアニストであるエルヴェ・セルカルにとって、

クレオールの象徴として掲げるのに、格好のものだったのですね。

5年前のデビュー作でエルヴェは、

マルチニークの太鼓歌ベル・エアー(ベレ)をテーマに、

マルチニークの奴隷文化ばかりでなく、レユニオンのマロヤにも目を向け、

奴隷貿易がもたらした大西洋とインド洋のクレオール文化を掘り下げていました。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-06-09

2作目となる本作では、さらに広範なクレオール文化に目配りをして、

クレオール音楽絵巻とも呼べる作品を作り上げています。

エルヴェのアプローチがユニークなのは、

クラシックなビギン・ジャズをカヴァーしたり、

マルチニークの伝統音楽のスタイルを探究するといった方法をとらず、

さまざまなクレオール音楽の要素を取り出して、

ジャズというフォーマットに落とし込み、

独自の音楽世界を構築しているところにあります。

こうした野心的なアプローチをとるビギン・ジャズの音楽家は、

これまでにいませんでしたよねえ。

このアルバムに詰め込まれたその情報量たるや、とんでもない多さで、

エルヴェが意図する中身を読み解くのは、ちょっとたいへんです。

たとえば、曲名を眺めてみても、西インド諸島の先住民族の「アラワク」、

マルチニークへ渡ったインド人や中国人労働者の「クーリー」、

インド洋海上交通の要衝である南インドの港町の昔の名「マドラス」、

なんてワードがぞろぞろと並んでいます。

音楽面でも、ショパンのマズルカに楽想を得たメロディに、

グラン・ベレのリズムを取り入れたオープニングから、

各曲ともふんだんなアイディアが詰まっているんですよ。

ニュー・オーリンズのセカンド・ラインや、

プエルト・リコのボンバを取り入れた曲もあれば、

ベレのリズムにのせて掛け声のコーラスが交差するパートから、

がらりと場面が変転してベースが弓弾きするパートへ移る組曲のような曲もあります。

ラスト・トラックは、フランス植民者が持ち込んだ舞踏音楽のカドリーユが、

アフリカ由来のリズムと出会って変容したオート・タイユ。

終結部のコーダでは、太鼓のベレが加わり、

コール・アンド・レスポンスのコーラスが反復されます。

全曲エルヴェの自作。ピアノ・トリオをベースに、曲によりパーカッション、コーラス、

チェロ、トロンボーン、トランペット、スーザフォンが加わる編成で、

キレのある現代性のあるビート感覚を生かしながら、

懐の深いコンテンポラリーなクレオール・ジャズを展開した一級品のジャズです。

奴隷文化のアフロ成分に、白人植民者が持ち込んだヨーロッパ成分、

そして、アジアの移民労働者がマルチニークに持ち込んだ音楽を繋ぎ、

さらには、ニュー・オーリンズやプエルト・リコという、

同じカリブ海で産み落とされた音楽をも呑み込んだクレオール音楽絵巻、

スパイスが利いていて、実に美味です。

Hervé Celcal "COLOMBO" Ting Bang TB9722916-07 (2018)

2018-12-16 00:00

コメント(2)

ビター・スウィート・レゲエ ベレス・ハモンド [カリブ海]

いい声だなあ。

嬉しくなっちゃいますよね、この円熟したノド。

ベレス・ハモンド、63歳ですか。

持ち前のしゃがれ声が、また一段と深みを増しましたね。

歌ものレゲエが、本格的に復活してるんですねえ。

ベレス・ハモンドのアルバムを聴くのは、94年の“In Control” 以来。

もちろん、その間もコンスタントにアルバムを出していたようですけれど、

レゲエとすっかり疎遠になってしまい、チェックを怠っていました。

店頭で訴求力バツグンのジャケットにやられて、すぐさまレジに向かいましたよ。

タイポグラフィに配色、ベレスのポートレイトの色味もサイコーです。

四半世紀ぶりに聴くベレス、嬉しいくらい、変わってません。

ベレス節としかいいようのない節回し、

表情豊かな歌いっぷりは、まさしくジャマイカの至宝です。

ソウル・テイストをたっぷりとたたえた資質は、

ラガ期に活躍したラヴァーズ・ロックの大ヴェテランというイメージに反し、

もっとオールド・スクールなロック・ステディの味わいを引き継いでいますね。

ラヴ・ソングにぴったりな、温かい人柄の伝わる甘い歌い口で、

恋の切なさをこれほど絶妙に表現するレゲエ・シンガーを、ぼくは他に知りません。

ほのぼのとしたムードを醸し出すところも、ベレスの良さですね。

ウィリー・リンドのギター、ディーン・フレイザーのサックス、

ロビー・リンのキーボードと、往年の盟友たちのバッキングを得て、

ベレスのビター・スウィートな甘さが、水を得た魚のごとくはじける快作です。

Beres Hammond "NEVER ENDING" VP VP2584 (2018)

2018-11-02 00:00

コメント(0)

没後50年記念作 コンフント・ロベルト・ファス [カリブ海]

コンフント・ロベルト・ファスの新作!

いったい何年ぶりなんでしょうか。

カムバック作なのか、それとも地道に活動を続けていたのか、

よくわからないんですけれど、

おととし出ていたアルバムが、ようやく日本に入ってきました。

ロベルト・ファスといえば、コンフント・カシーノの専属歌手から独立し、

50~60年代に活躍したキューバの名歌手。

66年にファスが亡くなったあとも、コンフント・ロベルト・ファスは活動を続け、

ぼくも78年のアレイート盤“HOMENAJE A ROBERTO FAZ” を

すいぶん愛聴したおぼえがあります。

でもその後はフェイド・アウトというか、CD時代に入ってからは、

その名を聞くことがなくなっていたので、いきなりの新作には驚きましたねえ。

ジャケット写真には、オリジナル・メンバーらしき老齢の男性も写っていて、

完全に世代交代したわけではなく、往年のメンバーも残っているようですよ。

クレジットがいっさいないので、確かめられないんですけれども。

久しぶりに聴くコンフント・ロベルト・ファスの演奏ぶりは、実にハツラツとしています。

この楽団って、時代が下るほどに、軽やかになっていくのを感じますね。

78年のアレイート盤を聴いた時も、60年代にはなかったスピード感が

すごくフレッシュに感じましたけれど、今作ではさらに力が抜けて爽やかです。

オハコのグァラーチャはもちろん、パチャンガやクンビアも取り上げた

カラフルなレパートリーがゴッキゲン。

ロベルト・ファスお得意のボレーロ・メドレー、モザイコももちろんやっています。

ラスト・トラックのアフロ色濃いコンガ・メドレーでは、

ぼくの大好きな‘Sun Sun Babae’も飛び出して、もう大満足。

ロベルト・ファスが亡くなって半世紀、主人が不在となった後も、

跡取りたちが立派にアップデイトしていることを示した、記念すべきアルバムです。

Conjunto Roberto Faz "COSITAS QUE TIENE CUBA" Bis Music CD1035 (2016)

2018-10-21 00:00

コメント(0)

女たちのソン セプテート・モレーナ・ソン [カリブ海]

カネーラ・デ・クーバに続いて、またもキューバのお姉さまグループです。

https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-04-02

なんとソンの本場サンティアゴ・デ・クーバのグループだというのだから、ビックリ。

本格的なセプテート編成の女性だけのソン楽団なんて、

30年代のアナカオーナ以来じゃないの?

と思って、ちょっと調べてみたら、ほかにもいくつかグループがあるみたい。

マチスモからの解放を目指したのかどうかは知りませんが、

男たちから、女にソンが歌えるものかと冷笑されてきたので、

女だけでも伝統ソンを立派にやることができることを証明したかったと、

リーダーのアイメー・カンポス・エルナンデスはインタヴューで答えています。

たしかにカネーラ・デ・クーバのようなサルサなら、ポップ・センスを生かして、

女性グループならではの華やいだ雰囲気を演出することもできるけれど、

シブい伝統ソンじゃねえ。どんな感じになるのかなあ、とぼくも聴く前は不安でしたが、

いやあ、目を見開かされましたよ。なんてフレッシュなんでしょうか。

その昔、シエラ・マエストラが登場した時のことを思い出しました。

色気で迫るような女の武器を使わず、

王道のソンに真正面から取り組んで、堂々と歌っているところがいいじゃないですか。

パンチの利いた歌いぶりに、みずみずしいコーラス、これぞソンの味わいです。

メンバーの演奏力もめちゃくちゃ高くって、

アイメー・カンポス・エルナンデスが弾くトレスは、名人級。

パーカッションのリズムのキレも抜群で、そんな確かな実力は、とびっきりグルーヴィな

イグナシオ・ピニェイロの‘La Mulata Rumbera’が証明しています。

レパートリーはソン一辺倒ではなく、

ボレーロ・メドレーもあり、チャングイやグァヒーラに、

ジョー・アロージョのソン・カリベーニョまで取り上げています。

カラフルなアルバム作りとしながらも、ポップ寄りにはせず、

ソンの裏庭感あふれる味わいで一本芯を通しているところが、嬉しいアルバムです。

Septeto Morena Son "LO QUE TRAIGO YO" Egrem CD1547 (2017)

2018-10-19 00:00

コメント(0)

ゼネストでグウォ・カ アキヨ [カリブ海]

グアドループのカーニヴァル・グループ、アキヨの新作は、

結成40周年を記念する3枚組超大作。

夜のメイン・ストリートをパレードする写真をジャケットにあしらった前作が、

収録時間わずか36分と、少々物足りなかっただけに、

今回の全40曲、総収録時間199分という圧巻のヴォリュームには大満足です。

アキヨといえば忘れられないのが、09年にグアドループ島で勃発したゼネストです。

フランス本土の1.6倍以上という物価高に怒りを爆発させた市民1万人が、

08年12月16日、生活状況の改善を掲げてポワンタ・ピートル市の街頭をデモし、

このデモをきっかけに、49の労働組合や政党、社会・文化団体が結集し、

LKP(過剰搾取反対連合)が結成されました。

このときLKPに参加した団体の一つが、アキヨだったのです。

アキヨは、カーニヴァルに参加する単なる音楽グループではなく、

ブラジル、サルヴァドールのオロドゥンにも匹敵する文化団体であることを、

この時あらためて再認識させられたものでした。

グアドループで独立運動が高まった78年に結成されたアキヨは、

反植民地主義・反戦・反核を掲げる、

急進的な文化抵抗運動のグループだったんですね。

80年代にはカリブ革命同盟が爆弾闘争を繰り広げ、独立運動が激化しますが、

アキヨを設立した主要メンバーで画家でもあるジョエル・ナンキンは、

破壊活動の罪で83年から89年の間、投獄されています。

ナンキンがシャバに出て、アキヨのデビュー作がリリースされたのは、93年のこと。

アキヨ結成から、じつに15年もの歳月が流れていました。

現在、ジョエル・ナンキンはアキヨを脱退していますけれど、

95年の第2作“DÉKATMAN” のジャケットで、

ナンキンのグラフィックが飾られていましたね。

さて、09年のゼネストの話題に戻ると、

LKPは賃上げや生活必需品の値下げなど165の要求項目を綱領に掲げ、

1月20日からグアドループ全島で無期限のゼネストに突入、公共サービスはもちろん、

商店、学校、ガソリンスタンドなど、すべての経済活動が停止しました。

奇しくも1月20日はオバーマがアメリカ大統領に就任した日であり、

フランス海外県の出来事は、国際的な関心を呼ぶことはありませんでした。

グアドループのゼネストはその後も収まることなく、

ついに2月5日にはマルチニークやインド洋のレユニオン島へも飛び火し、

2月17日には暴徒化したデモ隊が商店を襲撃し、車を放火して、死者1名を出します。

こうしたゼネストのさなか、

LKPの主要団体である労働組合UGTGのエリ・ドモタ代表と、

県知事や経営者団体の代表らが団体交渉を行っていたビルを、

アキヨの何十人ものメンバーが取り囲み、

太鼓を打ち鳴らし、夜通しグウォ・カを演奏したそうです。

ゼネストは6週間もの長期間に及び、

グアドループのLKPならびにマルチニークの団交組織

<2月5日集団>の要求はほぼ全面的に受け入れられ、

同意書に双方が署名した3月4日、クレオールの太鼓とリズムにのった社会運動は、

労働者側の全面勝利を収めたのでした。

しかし、これがいっときの勝利であったことは、忘れてはいけないでしょう。

植民地時代を引きずる社会構造に、本質的なメスは入れられず、

抜本的な改革への道筋すら、いまだつけられていません。

かつてマラヴォワのメンバーに、公務員が多いのを奇妙に思ったものでしたけれど、

これはフランス政府の海外県に対する温情主義政策により、

本土の1.4倍の公務員給与が支払われ、

労働者3人に1人が公務員といういびつな就業構造を示していた実例だったんですね。

20代の失業率が50%を超す雇用状況も、依然として改善されないままです。

ともあれ、ゼネストの勝利が、アキヨの活動を勢いづけたことは確かでした。

40周年記念作は、グアドループのカーニヴァルとグウォ・カの再生を通して、

クレオール文化を発展させてきたアキヨの歴史を体現しています。

多様な伝統リズムにのせた、

現代的なアレンジのパーカッション・ミュージックは、聴きどころ満載。

通奏低音のように鳴り響くチャントをバックに、

野太い声が筋肉隆々のヴォーカルを聞かせる‘Krak-la’には胸を打たれました。

Akiyo "40 ANOS G.A.M.E" Mouvman Kiltirel Akiyo MKA008 (2018)

Akiyo "MASTODONT" Mouvman Kiltirel Akiyo MKA007 (2013)

Akiyo "DÉKATMAN" Déclic Communication 50491-2 (1995)

2018-09-09 00:00

コメント(0)

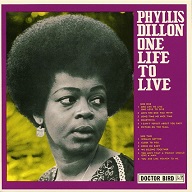

ロック・ステディの雑多な歌謡性 フィリス・ディロン [カリブ海]

うわぉ、懐かしいですね。

ロック・ステディ時代に人気を博した、フィリス・ディロンの名盤が再CD化されましたよ。

とうの昔にCD化されていた名作ですけれど、

今回のCD化はオリジナルのトレジャー・アイル盤のジャケット・デザインを踏襲し、

当時のシングルから16曲を追加するという、

まさにフィリス・ディロンの決定盤といえるもの。

ジャケット写真の容貌こそ、

ジャマイカン・ソウル・クイーンといった風格を感じさせるフィリスですけれど、

その声は少女のようなキュートさで、ソウルフルというタイプではありませんね。

彼女がロック・ステディの代表的なシンガーとなったのも、

そんなキューティーな魅力が、歌謡性の強いロック・ステディという音楽と、

ベスト・マッチだったからでしょう。

ドン・ドラモンドの殺人事件を契機に、スカがジャマイカ音楽のシーンから忽然と消え、

66年を境にロック・ステディへと移ろっていったのは、

「ダンス音楽から歌ものへ」という変化を意味していたように、ぼくには思えます。

そしてロック・ステディの歌謡性は、その後初期レゲエがうまく回収できたからこそ、

ロック・ステディの流行はわずか3年という短い期間で終った、

という理解もできるように思うんですけれど、いかがでしょう。

フィリス・ディロンがロック・ステディの歌謡性をいかに体現していたかは、

彼女が取り上げたカヴァー曲を見るだけでも、まるわかりです。

ビートルズの‘Something’、バカラックの‘Close To You’ という王道ポップスに、

シュレルズの‘A Thing Of The Past’ などのアメリカのR&B、

スティーヴン・スティルスの‘Love The One You're With’ や

マリーナ・ショウの‘Woman Of The Ghetto’ といった、

ロック、ジャズの同時代ヒット曲、さらには‘Perfedia’ なんて、

古~いポップスまで歌っていたんですからねえ。

‘Perfedia’ は、グレン・ミラーやザビア・クガードといった楽団や、

ナット・キング・コール、ジュリー・ロンドンなど大勢の歌手がカヴァーしてきた

メキシコの作曲家アルベルト・ドミンゲスが作曲した名曲ですけれど、

フィリスのロック・ステディ・カヴァーは、

この曲の秀逸なヴァージョンとなりました。

‘We Belong Together’ のようなせつないメロディなど、

フィリスの甘い乙女ヴォーカルにもろハマリだし、

彼女自身のオリジナル曲‘Don't Stay Away’ は、

ロック・ステディ永遠の名曲ですね。

幅広な選曲の中には、フィリスに明らかに向いていない曲もあり、

マーリナ・ショウの‘Woman Of The Ghetto’ など、

頑張って歌ってはいるものの、彼女のカワイイ声質では、

迫力不足となるのもしかたありません。

そんな相性の良し悪しは、曲によりあるにせよ、

ロック・ステディという音楽が持つ雑多な歌謡性の中で、

フィリスがさまざまな表情を見せるところが、このCDの最大の聴きどころといえますね。

のちのレゲエの時代になると、

こうした雑味がきれいさっぱりとなくなってしまうから、なおさらです。

音楽面では、ボブ・マーリーのカヴァー‘Nice Time’ を

カリプソにアレンジしているところが、なんといっても最大の注目の的。

ジャマイカン・カリプソのメントではなく、

本格的なトリニダッド流儀のジャップ・アップ・スタイルのカリプソなのだから、

嬉しいじゃないですか。

トレジャー・アイルのハウス・バンド、

トミー・マクックとスーパーソニックスの演奏もパーフェクトな、

ジャマイカ音楽がもっとも歌謡に振り切れた時代の傑作です。

Phyllis Dillon "ONE LIFE TO LIVE" Doctor Bird DBCD021

2018-09-07 00:00

コメント(5)

キューバン・クレズマー ロナルド・フアン・ロドリゲス [カリブ海]

ジョン・ゾーンのレーベル、ツァッディークから、

キューバ音楽のアルバムが出ていたなんて、知りませんでしたねえ。

ハバナ出身の作曲家でパーカッショニストのロナルド・フアン・ロドリゲスのアルバムが、

「ラディカル・ジューイッシュ・カルチャー」シリーズから、

4作出ていることに気づいたんですが、

そのうちの09年作“TIMBA TALMUD” が素晴らしいんですよ。

キューバ音楽にクレズマーのメロディを融合させた作品と、

一言で言ってしまえば、それで終わりなんですが、

その音楽の魅惑的なことといったら、悶絶もので、

エキゾティズムこれに極まれりといったアルバムに仕上がっています。

主役のロナルド・フアン・ロドリゲスのパーカッションに、クラリネット、ヴァイオリン、

ピアノ兼アコーディオ兼オルガン、ベース、コンガ兼ボンゴの6人編成で、

曲によって、ギター、フルート、トランペット、トレスの4人がゲスト参加しています。

主役のロナルド・フアン・ロドリゲスって、どういう人なのかと思いきや、

マーク・リーボウと偽キューバ人たちの一員だった人なんですね。

えぇ?と思って、話題を呼んだ98年と00年の両方のアルバムを

引っ張り出してみたら、なるほどドラムス、パーカッションを担当していました。

ツァッディークにつながるのも、マーク・リーボウとやってた人なら、

なるほど不思議じゃないですね。

父親のロベルト・ルイス・ロドリゲスがプロのトランペッターで、

父親とともに13歳の時からカチャーオのバンドで演奏してきたというのだから、

輝かしい経歴の持ち主です。

クラリネットはクレズマーを奏でるのにはなくてはならないし、

ヴァイオリンはチャランガのムードを醸し出すのに絶好という楽器の選択も確かで、

ゲストのエレクトリック・ギターのエフェクトが、さらに妖しさを増しています。

ロナルドが書く曲も、ソン・モントゥーノ、グアラーチャ、チャチャチャ、

ダンソーン、ボレーロ、メレンゲとカラフルで、1曲他人の曲をやっているのが、

アルジェリア、オラン生まれのユダヤ系ピアニスト、

モーリス・エル・メディオニの名曲「オラン・オラン」というのも、見事にハマってますね。

あまりの完成度にびっくりして、

05年作の“EL DANZON DE MOISES” も聴いてみたんですが、

こちらはよりダンソーンなど古風なスタイルを中心にやっていて、ベクトルはおんなじ。

より完成度をあげたのが、09年作といえそうなんですけれど、

こちらはピアノがクレイグ・テイボーンだってところに、

おおっという反応を示す人がいるかな。

09年作のメンバーとは一人もカブっていなくて、

トランペッターのお父さん、ロベルト・ルイス・ロドリゲスが参加しています。

キップ・ハンラハンみたいなハイブリッドな音楽が苦手な当方には、

キューバ音楽とクレズマーを素直に融合させた、その実直さに共感を持ちます。

だからこそ、世間の注目は浴びないわけなんだけど、出会えてよかった。

これまで話題にすらならなかったキューバ音楽の異色作、大事な愛顧盤になりそうです。

Roberto Rodriguez "TIMBA TALMUD" Tzadik TZ8140 (2009)

Roberto Rodriguez "EL DANZON DE MOISES" Tzadik TZ7158 (2005)

2018-05-02 00:00

コメント(0)

サルサのフィメール・グループ カネーラ・デ・クーバ [カリブ海]

キューバン・サルサ(サルサ・クバーナ)の女性グループだそうです。

89年結成というから、すでに20年近いキャリアがあるんですね。

うへぇ、そんなに歴史があるグループなのに、ぜんぜん知らなかったなあ(恥)。

Astral さんのブログ記事を読んで興味がわき、新作を買ってみたんですが、

一聴して、ポップ・テイストな音楽性に惹かれました。

昔大好きだったメレンゲのガール・グループ、

ラス・チカス・デル・カンを思い出しましたよ。

サルサでは、案外こういうポップな女性グループっていませんよねえ。

ぼくが知らなかっただけでもあるんですけれど、

ここ20年くらいサルサの女性歌手を敬遠していたので、なおさら感が。

ぼくがこれほどサルサ事情に疎くなってしまったのは、

なんといっても90年代初めのインディアの登場が、最大のきっかけ。

声も、歌いぶりも、なにもかもがラテンの美学に反する「がさつ」さに

耳をふさぎたくなる歌手で、ぼくには耐えられなかったんですよ。

なんでこんな歌手をエディ・パルミエリがヒイキしたのか、理解不能でした。

キューバも事情は同じで、サルサから転じたティンバは、

一部のグループを除き、受け入れがたいサウンドになってしまって、

ああ、もうぼくの好むラテン音楽ではなくなっちゃったなあと、

サルサから身を引いたのでありました。

ティンバのグループでバンボレオが絶賛され、

ハイラ・モンピエのような女性歌手が人気を博しているのを横目に、

ぼくには、さっぱり良さがわかりませ~んという態度を決め込んでいたので、

カネーラ・デ・クーバというこのグループも、

ぼくのアンテナにひっかかってこなかったみたいです。

このカネーラが、ティンバと異なる音楽性のグループだということは、

曲名のあとのクレジットが証明していますよ。

そこに並ぶのは、フュージョン、サルサ・フュージョン、カリベといったスタイルで、

ティンバ・フュージョンと記された曲も1曲あるものの、

クリマックスのようなリズム・アレンジに凝った曲で、

こういうティンバなら、ぼくも支持できます。

「フュージョン」の名が目立つとおり、

サルサを基調としながら、汎ラテンに拡張したそのサウンドは、

かつてのウィルフリード・バルガスが志向していた音楽性と共通するものを感じさせます。

ウィルフリードが生みの親となったラス・チカス・デル・カンに通じるポップ・センスも、

むべなるかなですね。

オリジナル曲のほかに、ミリアム・マケーバの“Pata Pata”、

チャブーカ・グランダの“La Flor De La Canela” を取り上げるほか、

スリナムのフォルクロールという珍しいレパートリーまであって、

カラフルなポップ・サウンドをはつらつと歌い演奏するカネーラは、

めっちゃチャーミングであります。

Canela De Cuba "PA’ QUE TE ENTERES" Egrem M513 (2017)

2018-04-02 00:00

コメント(0)