アナログ・オンリーのCD入手法 ダミリ [インド洋]

ここ最近、アフリカ方面のリイシューは、

アナログのみリリースというカタログが、全世界的に増えていますね。

プラネット・イルンガ(ベルギー)、アフリカ・セヴン(UK/フランス)、

アフロ・7(フィンランド)、ミシシッピ(アメリカ)あたりは、

CD制作などハナから眼中になく、

他のレーベルも、売上が期待できそうなカタログだけCDを出すといった、

腰の引けたリリース状況となっています。

デジタル>アナログ>CDといった図式でしょうか。

もはや絶滅危惧種ともいえる存在のCDファンですけれど、

フィジカルを求める音楽ファンじたいが、

昔でいう骨董や盆栽あたりの道楽と変わらない、趣味人の世界と化した現在なので、

いまだCDにこだわり続ける自分が、いかに偏屈マニアかは、重々自覚しておりますよ。

というわけで、変人上等なワタクシは、アナログ・オンリーのアルバムを、

プロモCDで入手するという奇策に出ているのであります。どうだ、まいったか(笑)。

ちょっと前にはクラムド・ディスクから出た、『キンシャサ 1978』のアナログと

CDの変則2枚組のアナログの方をプロモCDで入手したし、

最近は、ナイジェリア人トランペッター、エトゥク・ウボンのナイト・ドリーマーから出た

“AFRICA TODAY” もプロモCDで入手したもんね。

しかもこのプロモCDには、LP未収録の1曲も追加されているんでした。いーでしょ。

マニア自慢はイヤらしいので、このぐらいにして。

今回入手したのは、スイスのボンゴ・ジョーからアナログ・リリースのみで出た、

ダミリのプロモCD。マダガスカルはツァピキのシンガー/ギタリストですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-09-03

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-06-28

ダミリが世界デビューする以前の95年から02年まで、

地元で出していたカセットから編集したアーカイヴ集です。

プロモCDといっても、ペーパー・スリーヴのジャケットは市販されているものと遜色なく、

ディスクもCD-Rでなくファクトリー製のちゃんとしたものです。

アナログに添付されている8ページのブックレットはありませんけれど、

ボンゴ・ジョーのバンドキャンプのページに、

そのテキストが載っているので、ノー・プロブレムです。

あれ? でも、そういえば、ついこの前ボンゴ・ジョーが正規CDで出した

ペドロ・リマの“MAGUIDALA” は、CD-Rだったよなあ。どゆこと?

さて、ダミリの中身は、整った録音環境で世界向けに制作されたアルバムと違い、

オンボロ設備(たぶん)でレコーディングしたのであろう、地元産ローファイ・ミックス。

これをまたヨーロッパでアナログにして売り出すというのも、

なんだか倒錯シュミのようにも思えるんですけれどねえ。

サブスクで音楽を楽しむ良い子のみなさんは、

コレクター気質をこじらせたメンドくさいオヤジの戯言などは相手にせず、

モノに振り回されないで音楽を聴く、音楽ファンの本懐をまっとうしてください。

Damily "EARLY YEARS: MADAGASCAR CASSETTE ARCHIVES" Bongo Joe BJR049 (2020)

2020-09-30 00:00

コメント(2)

パリのアマリア・ロドリゲス [南ヨーロッパ]

ああ、またも買っちゃいました。

ボックスものはできるだけ買わないようにしているんですけれど、

アマリア・ロドリゲスじゃ、しょうがないよねえ。

と、自分に言い訳して買った、アマリア・ロドリゲス生誕100周年記念の5CDボックス。

ボックスはスキャンするのが難しいため、画像はネットから拾ってきました。すみません。

生誕記念にかこつけて、過去の音源を適当に編集したようなものでないことは、保証付。

さすがアマリアのレコード会社であったヴァレンティン・デ・カルヴァーリョが

手がけただけあって、長年のアマリア・ファンを満足させる内容となっています。

『パリのアマリア』と題されている通り、パリはアマリア・ロドリゲスが

56年に世界に向けてはばたいた、ゆかりの深い地。

そのパリで50~70年代に録音した音源を編集したボックスなんですね。

1枚目はあの名盤『オランピアのアマリア』のストレート・リイシュー。

『パリのアマリア』と題したボックスで、これがなければはじまらないので仕方ないけど、

ファンならさまざまなエディションで、もう何枚も所有しているCDですよね。

で、注目は2枚目以降。

ディスク2は、62年のアルハンブラ、ABC劇場、64年のメゾン・ド・ラ・チミー、

65年のボビーノ劇場のライヴ録音に、57年と64年のにラジオ局で録音した

スタジオ・ライヴを編集したもの。ディスク3は、67年のオランピアでのライヴで、

ディスク4・5は、75年のオランピアでのライヴを収録しています。

パリのライヴ録音といえば、ボビーノ劇場でのライヴ“PARIS 1960” が、

かつて“BOBINO 1960” としてCD化されましたけれど

(2年前にセヴン・ミューズから“LIVE IN PARIS” のタイトルで4度目のCD化)、

今回のボックスには、これは収録されていません。

あらためて、56年のオランピア・ライヴから通して聴いてみると、

ポルトガルを代表する歌手から、世界の大歌手へと飛躍するさまが、

手に取るようにわかります。

気難しいパリの聴衆を前に、緊張感溢れる56年のオランピアのライヴと、

世界が認める大歌手になりおおせた、75年の堂々たる歌いっぷりの違い。

アマリアが円熟していく過程が、じっくりと楽しめる構成になっていますね。

貴重な写真が満載の100ページ弱のブックレットは、

まだパラパラとめくっただけで、ノローニャのボックスの時のように

英訳したりはしてませんが、いずれ時間ができたら、ね(しそうにないな、じぶん)。

それより、ぼくの大好きな曲が並ぶディスク2を、しばらく愛聴することになりそう。

毎度のことですけれど、流通が悪いポルトガル盤、

売り切り御免の商品だろうから、ファンは逡巡などしてるヒマはありません。

さっさと買ってしまいましょう。

Amália Rodrigues "AMÁLIA EM PARIS" Edições Valentim De Carvalho SPA0910-2

2020-09-28 00:00

コメント(0)

スコットランド伝統歌の旨味 フィンドレイ・ネイピア&ジリアン・フレイム [ブリテン諸島]

ジェイムズ・テイラーを思わす

フィンドレイ・ネイピアの柔らかな歌声に惹かれました。

相方を務めるジリアン・フレイムの気品のあるシンギングとの相性も理想的。

テナー・ギター、フィドル、オルゴールを弾く

マルチ奏者のマイク・ヴァスがプロデュースを務め、

ベースとパーカッションが控えめにサポートしたこのアルバムは、

スコットランド伝統歌の旨味をたっぷりとたたえた、極上の内容に仕上がりましたね。

民俗学者ノーマン・ブッチャンが、50年代後半から60年代初めにかけ、

新聞スコッツマン紙にスコットランドの伝統音楽の記事を毎週掲載していたのを、

フィンドレイ・ネイピアのお祖父さんが、切り抜いてスクラップしていたのだそう。

アルバム・タイトルとジャケットに示されているとおり、

そのノートが本作制作の発端となってします。

60曲以上スクラップされていた記事の中から10曲が選ばれ、

ノートに張られた歌詞や楽譜に解説が、ブックレットに転載されています。

民俗学者ノーマン・ブッチャンによるこの新聞記事は、のちにまとめられて、

“101 Scottish Folks Songs - The Wee Red Book” として出版され、

スコットランド伝統歌集の名著となります。

オープニングの‘Bonnie George Campbell’ は、

チャイルド210番として知られる名バラッド。

ニック・ジョーンズやジューン・テイバーの英訳ヴァージョンで聞いていましたけれど、

本来のスコティッシュ・ゲール語で歌われているのを聴くのは、初めてかな。

‘Twa Recruitin' Segeants’ の後半でちらりと出てくる軍用ドラムなど、

音楽面のアイディアがストーリーテラーの歌い手をサポートしていて、

歌詞を解さずに聴いている外国人にも、音楽のイマジネーションを広げてくれますね。

フィンドレイとジリアンの軽やかなハーモニーが、

優美な伝統歌に現代性をもたらした傑作です。

Findlay Napier & Gillian Frame with Mike Vass "THE LEDGER" Cherry Groove CHERRY008 (2020)

2020-09-26 00:00

コメント(0)

捕鯨航海を歌う アイリス・ケネディ [ブリテン諸島]

アイルランド、西ケリー、ディングル半島出身のフォーク・シンガー、

アイリス・ケネディの4年ぶりの新作。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-04-25

アイリスは、マサチューセッツのニュー・ベッドフォード捕鯨博物館を訪れて、

19世紀の捕鯨航海の航海日誌や手紙を読みこみ、

そこから着想を得て作曲したという5曲が収録されています。

アイリスが01年のデビュー作“TIME TO SAIL” から、

一貫して海に生きる人々の歌を歌ってきたのは、

両親の仕事を継承したものだということを、今回初めて知りました。

船乗りにまつわる唄といってもシー・シャンティではないんですね。

今作では、1800年代の捕鯨の時代にさかのぼり、

漁師たちや陸に残された女房たちの悲喜を歌にしています。

捕鯨船員の歌のほかにも、投獄されたフェニアンの救出劇や北極圏の探検家たちなど、

海の冒険物語を丹念に掘り起こして歌うアイリスの歌声は、

感情を押し殺すようなシンギングで通していて、凛としたすがすがしさに胸を打たれます。

鯨を捕るためにバフィンズ湾へと船出した、フランクリンと勇敢な乗組員の物語

‘Lord Franklin’ をタイトルを変えて歌った‘Franklin's Crew’ は、その白眉でしょう。

ラストの無伴奏で歌った‘Row On, Row On’ の静謐な歌いぶりも、胸にしみます。

本作のプロデューサーに、ジェリー・オバーンを起用したのは大正解でしたね。

多くの歌手の伴奏を務めてきた名ギタリストのジェリー・オバーンですけれど、

6弦・12弦・テナー・ギター、ティプレなど各種弦楽器をオーヴァーダブした

繊細で透明感のあるサウンドは、アイリスの音楽性とベスト・マッチングです。

Éilís Kennedy "SO ENDS THIS DAY" Éilís Kennedy no number (2020)

2020-09-24 00:00

コメント(0)

ライヴ・セッションで本領発揮 バンバ・ワスル・グルーヴ [西アフリカ]

おぅ! バンバ・ワスル・グルーヴの新作も昨年出てたのか!

ザ・ガリフーナ・コレクティヴといい、なんか最近ワールド関係の流通事情、悪くない?

バイヤーが買い付けないばかりか、情報もちっとも伝わってこなくて、

見逃し案件がほかにもあるんじゃないかと、疑心暗鬼になりますねえ。

バンバ・ワスル・グルーヴは、バンバラ人ギタリストのザニ・ジャバテとともに

シュペール・ジャタ・バンドを結成したパーカッショニストのバンバ・デンベレが、

ザニが11年に亡くなった後、13年に新たに結成したバンド。

15年のデビュー作はここでも取り上げましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-05-10

その後、18年にバンバが亡くなっていたとは知りませんでした。

リーダーを失うも、バンバ不在となった6人編成で、

ドラマーのマゲット・ジョップがリーダーを引き継ぎ、

ワールド・ツアーを敢行したんですね。

すべてのツアー・スケジュールを終え、最終地のフランスでライヴ・セッションを行い、

レコーディングされたのが本作です。

ボスの貫禄たっぷりな故バンバ・デンベレのポートレイトを、

どーんと飾ったジャケットがいいじゃないですか。

ツアーを消化したことで、鍛え抜かれたバンド・サウンドが弾けまくっています。

デビュー作とは比べ物にならないエネルギー量が放出されていますよ。

デビュー作では、ジャム・バンド的な展開もみせた曲もありましたけれど、

今作は冗長なパートがまったくなく、

きっちりアレンジされたバンド・サウンドを聞かせます。

3台のギター・アンサンブルも見事です。

ソロをとるリード・ギターに、ひたすら単音の反復フレーズを弾くギター、

コード・カッティングするリズム・ギターが当意即妙に反応しあいながら、

その合間に強烈なアクセントを叩きこんでくる、ドラマーのスネア使いも聴きどころ。

前作ではボトムの厚みに欠けるリズム・セクションが少し不満だったんですが、

今作でまったく気にならなくなったのは、スピード感が違うからでしょう。

バンバラらしいペンタトニックの曲によく映える、ウスマン・ジャキテの歌いっぷりも

申し分なく、ライヴ・バンドの本領を発揮した快作に仕上がっています。

ちなみに前作の記事で、グループ名のワスルの由縁を不明と書きましたが、

メンバーがワスルとシカソ地域のガナドゥグー出身ということで、命名されたそうです。

Bamba Wassoulou Groove "DANKÉLÉ" Lusafrica 862012 (2019)

2020-09-22 00:00

コメント(0)

スピリチュアルに昇華したR&B ケム [北アメリカ]

はぁ~、もうタメ息しか出ませんね。

絶望を知った人のみが生み出せる深いロマンティシズムに、圧倒されます。

ケムの音楽世界に、「メロウ」なんてチンプな形容詞をあてるのをためらうのは、

深い闇を超えて浄化された魂が、神へ救いを求める精神の昇華を、

仰ぎ見るような気にさせられるからでしょうか。

オープニングの‘Not Before You’ のプロダクションからして、

オーセンティックなR&Bのフォーマットを逸脱しています。

静謐で音数の少ないサウンド・スペースに、スティール・ギターがたゆたう響きを

奏でるのを最初に聴いた時は、背中がゾクリとしました。

意外なアクースティックな弦の響きに身震いしたのは、

カサンドラ・ウィルソンの”BLUE LIGHT 'TIL DAWN” (93) 以来かも。

今回はロン・オーティスがドラムスを叩いていないんですね。

生ドラムスのトラックはなく、すべて打ち込みとなったのは、

バンドによるセッションができない現下の情勢のせいでしょうか。

長年の相棒レックス・ライドアウトの名もなく、今回のパートナーはデレク・アレン。

キース・スウェットとの仕事で知られる人ですけれど、

ここでは完全にケムの世界に合わせ、シンプルなアレンジで、

最小限の音数に絞ったプロダクションを構築しています。

ゆいいつの例外は、ブライアン・カルバートソンの流麗なピアノ・ソロを

フィーチャーした‘Lonely’ かな。

‘Live Out Your Love’ の歌い出しに、

マーヴィン・ゲイの‘I Want You’ を思い起こさずにはおれません。

どんなに求めても愛を得ることのできない絶望を歌ったあの名曲に対して、

この曲では、愛をもう一度信じることに希望を見いだした、ほのかな明るさがあって、

胸がジンとなってしまいました。

この‘Live Out Your Love’ は、トニ・ブラクストンとデュエットしたヴァージョンも

収録されていて、トニが柔らかな表情を見せているのにも、心が温かくなりました。

なんせトニの前作は、血が滲んで目をそむけたくなるような傷口を、

むき出しにしたようなアルバムでしたからね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-04-26

ケムの新作と同時にトニ・ブラクストンの新作も出ましたが、

傷が癒えて、明るさを取り戻したトニの歌声に、ホッとしましたよ。

クワイアをフィーチャーしたタイトル・トラックと、

コンテンポラリー・ゴスペルのエリカ・キャンベルとデュエットしたヴァージョンも、

COVID-19禍のアメリカ社会のいま、まさに求められた祈りの曲といえるのでしょう。

ケムは、スピリチュアルに昇華したR&Bを体現しています。

Kem "LOVE ALWAYS WINS" Motown B003265002 (2020)

2020-09-20 00:00

コメント(2)

ラ・ラの生きる伝説 ゴールドマン・ティボドー&ロウテル・プレイボーイズ [北アメリカ]

ロウテル・プレイボーイズが今も活動している!

うわー、それは知らなかったなあ。

ぼくのなかでは、完全に伝説のグループだったもんで、申し訳ありません。

46年にベベとエラステのキャリエール兄弟によって結成されたロウテル・プレイボーイズ。

ルイジニア深南部で20~30年代に育まれたクレオール音楽ラ・ラを継承するグループです。

初代アコーディオン奏者のエラステが高齢となって引退し、

デルトン・ブラッサードに交代した時代のロウテル・プレイボーイズは、

以前ここでも取り上げたことがあります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-11-21

現在は、デルトン・ブラッサードからゴールドマン・ティボドーに交代して、

活動はずっと続いていたんですねえ。

そのゴールドマン・ティボドーもすでに87歳だそうで、

ラ・ラを演奏する最後の音楽家の一人といえます。

このアルバムは、昨年11月にルイジアナのマレットの教会で開かれた

「ティボドー・ファミリー・リユニオン」で録音されたライヴ録音です。

このライヴには、ティボドー一家に親戚縁者、

ロウテル・プレイボーイズの歴代メンバーやその関係者、

総勢数百名が教会のホールに一堂に集まったのだそうで、

一般公開のコンサートではなく、内輪のイヴェントだったんでしょうか。

以前取り上げたジョーダン・ティボドーもいたのかな?

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-09-01

家族や仲間に囲まれて、お爺ちゃんは元気イッパイ!

フィドルを弾くのは、なんと、ロスト・バイユー・ランブラーズのルイ・ミショーです。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-11-27

1曲目が終わるとゴールドマンは、食事の準備ができたので、

各自料理を取りに行くようにと促したりしていて、もうすごくいいムード。

オーセンティックなツー・ステップのあとに、クリフトン・シェニエの‘Lucille’ や、

伝説のケイジャン・フィドラー、ハリー・チョーツの‘Pauvre Hobo’ のほか、

イリ・ルジューンの‘J’étais Au Bal’と、クリフトン・シェニエの

‘Zydeco Sont Pas Salé’ をメドレーでやったりしています。

最後の曲が終わると、MCの女性が観客たちに向かって、

ドローンで記念写真を撮るので、全員外に出るようにとアナウンスしていて、

ジャケット内に教会の庭に全員が集まった記念写真が映っています。

ケイジャン音楽がルイジナアの人々の間にしっかり根付いて、

今も生き続けているのをまさに捉えた、ティボドー一族の写真というわけですね。

なんでもゴールドマン率いるロウテル・プレイボーイズは、

ここ20年近くずっとニューオーリンズ・ジャズ&ヘリテージ・フェスティバルの常連で、

今年も出演を要請されていたんだそうです。

ところが、COVID-19のパンデミックで中止となってしまい、

ファンたちを勇気づけるためにこのライヴ盤を出すことを決めたとのこと。

そんなことがなければ、ロウテル・プレイボーイズの活動に

気付くこともなかったので、願ってもない贈り物です。

Goldman Thibodeaux & The Lawtell Playboys "LA DANSE À ST. ANN’S" Nouveau Electric NER1011 (2020)

2020-09-18 00:00

コメント(0)

マレイ・ポップ最高の歌姫の円熟 シティ・ヌールハリザ [東南アジア]

わお! 今度のシティの新作はいいぞ。

ユニヴァーサル移籍後のスタジオ作では、これ、最高作じゃないかな。

マレイシアのトップ・スターにして貴族に嫁ぎ、

まごうことなきセレブとなったシティ・ヌールハリザ。

スリア時代の最後の頃には、伝統歌謡とポップスの垣根を溶解させて、

マレイ・ポップの最高峰を聞かせてくれたシティでしたけれど、

ユニヴァーサルに移籍してからは、妙にコマーシャルな色気が漂う、

EDMに寄せたサウンドで歌わせたりして、

制作陣はいったいシティをどうするつもりなのかと、いぶかっていました。

3年前の前作から、無理なプロダクションが後退し、

シティの個性を生かす軌道修正がみられるようになりましたけれど、

今作でスリア時代末期のコンセプトへと完全に戻し、

より高みを目指したことがうかがわれます。

ドラマのサウンドトラックに使われたシングル曲や、

娘のために書いたシティのパーソナルな曲に、

マレイ・ポップの名歌手スディルマンの曲など、

さまざまな思いが込められたレパートリー11曲が厳選され、

1曲1曲しっかりと制作されているのが、伝わってくるじゃないですか。

古い伝統歌謡に新たな息吹を与えるとともに、

マレイシア王道のポップスと同居して歌い、

両者を違和感なく現代のポップスとして聞かせてくれます。

プロダクションさえ決まれば、

東アジア最高の歌唱力を誇るシティの歌に、向かう敵なし。

声質の使い分けも、シャープに響かせるかと思えば、

まろやかに大きく膨らませたりと自由自在。

そして、抑制の利いたこぶしを織り交ぜて聞かせるところも、シティの鉄板ですね。

ドラマティックなバラードを、押しつけがましくなく、

これほどストロングに歌えるのは、この人だけでしょう。

セクシーなタンゴという新機軸にも、ちょっとした驚きがありましたけれど、

シティだってもう不惑の年を越えているんですもんねえ。

ムラーユとヒップ・ホップのビートをシームレスにつないで、

ラッパーをフィーチャーした仕事ぶりにも脱帽です。

パッケージのジャケットも、これまでスタジオのフォト・ショットだったのが、

屋外でのショットとなっているところも、

解放感を求めるシティの自由な気分が伝わってくるようです。

Dato’ Siti Nurhaliza "MANIFESTA SITI 2020" Siti Nurhaliza Productions/Universal 0740935 (2020)

2020-09-16 00:00

コメント(0)

グアドループのジャジー・伝統ポップ エドモニー・クラテール [カリブ海]

グアドループのエドモニー・クラテールの新作が届きました。

前作“AN KA SONJÉ” からドラムス、ピアノが交替し、パーカッションも一人抜けて、

グウォ・カのリズムをリードするのは、カの名手ロジェ・ラスパイユ一人に任されています。

グウォ・カをベースとするクレオール・ジャズという方向性は変わりませんけれど、

鍵盤奏者が交替した影響で、前作とはサウンドがかなり変化しましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-07-26

ひとことでいうと、昔懐かしいズーク・サウンドに変貌しました。

80年代後半から90年代前半にかけて活躍したシンセサイザーを使っているようで、

耳馴染みのある音色が懐かしく聞こえます。

レユニオン出身のベーシスト以外、全員グウォ・カをルーツとする

グアドループ出身のミュージシャンのようです。

ズーク全盛の90年前後の時代は、どちらかというとマルチニーク出身のミュージシャンが、

シュヴァル・ブワやマズルカなどの伝統音楽をモダン化する試みが目立っていましたけれど、

ここ最近はグアドループ出身のミュージシャンの活躍が目立つようになってきましたね。

本作では全曲エドモニーが歌っているので、

フレンチ・カリビアン・ジャズのアルバムというより、

クレオール・ポップのアルバムといった仕上がりとなっています。

それでもサウンド・デザインがフュージョン調にならず、

ジャズの手ごたえがあるところが、エドモニーの面目躍如でしょうか。

ボーナス扱いのラスト・トラックのみ、レゲエ。かなりポップです。

Edmony Krater "J’AI TRAVERSÉ LA MER" Heavenly Sweetness HS206CD (2020)

2020-09-14 00:00

コメント(0)

ガリフーナの過去を未来につなぐ情熱 ザ・ガリフーナ・コレクティヴ [中央アメリカ]

あれ? 去年新作が出ていたの!

これまでイヴァン・ドゥランが制作したガリフーナ音楽のアルバムは、

日本にも配給されていたのに、このザ・ガリフーナ・コレクティヴの新作は

日本盤が出なかったので、リリースされているのを気付きませんでしたよ。

13年に出た前作は、タイトルの“AYÓ”(ガリフーナ語で「さよなら」の意)が示すとおり、

亡きアンディ・パラシーオにオマージュを捧げた作品でしたね。

アンディのバックを務めていたメンバーたちにとって、

08年にアンディを失ったショックはあまりに大きく、

活動を再開するまで時間がかかりましたが、“AYÓ” はアンディの遺志を継いで

ガリフーナ音楽を一歩前に進めた、素晴らしいアルバムでした。

あれから6年。長いインターヴァルを経て出された新作“ABAN” は、

ガリフーナ語で「ひとつ」を意味するタイトルが付けられています。

ガリフーナの伝統的なリズムとメロディと、

現代的なカリブのサウンドを「ひとつ」にしようという意図なのでしょうか。

今作はダブやレゲトンの影響をうかがわせるところが新味で、

ガリフーナの太鼓やパランダのギターに、

エレクトロなトリートメントをうっすらと行ったり、

遠くで鶏が鳴くフィールドの音などを、聞こえるか聞こえないかのレヴェルで施しています。

印象的なのは、その慎重な手さばきで、エレクトロがガリフーナのサウンドを

覆いすぎることのないよう、神経を配っている様子がよくわかります。

かつてのプンタ・ロックのような、

粗っぽいトロピカル・サウンドのテクスチャーとは対極の、

きわめてデリケイトな処理で、控えめなプロダクションのセンスと同時に、

レゲエやクラーベなどのリズム処理の上手さに、

イヴァン・ドゥランの手腕が光っていますね。

かつて、アウレリオ・マルティネスのアルバムから、

グアヨ・セデーニョのサーフ・ロック・ギターを排除していることに

批判の目を向けたことがありましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-03-14

グアヨのサーフ・ロックやブルースのスタイルを借りたギターを

効果的に使っているのを聞くと、この控えめなやりすぎない使い方が、

イヴァンのアプローチであることを納得しました。

女性たちが伝えてきたガリフーナ民謡を発掘したプロジェクト「ウマラリ」の録音から

サンプリングした3曲もハイライトといえますけれど、

ガリフーナの伝説的英雄を歌ったラスト・トラックが感動的です。

1795年、セント・ビンセント島でイギリス軍に反乱を起こした

ガリフーナの酋長ジョセフ・サトゥエを歌った‘Chatuye’ は、

ガリフーナ・ドラムのプリメロとセグンダがガリフーナのリズムを奏で、

コーラスがイギリス植民地政府に抵抗したガリフーナの英雄の名前を連呼します。

エンディングでは、ホンジュラスの海岸でガリフーナ・ドラムを叩く

アウレリオ・マルティネスとオナン・カスティージョのサンプリングで

フェイド・アウトします。

タイトルの『ひとつ』とは、ガリフーナの過去と未来をつなげようとする、

コレクティヴのメンバーたちの情熱を表しているのでしょう。

The Garifuna Collective "ABAN" Stonetree ST3036 (2019)

The Garifuna Collective "AYÓ" Cumbancha CMB-CD27 (2013)

The Garifuna Women’s Project "UMALALI" Cumbancha CMB-CD6 (2008)

2020-09-12 00:00

コメント(0)

ワスルへ還る声 ウム・サンガレ [西アフリカ]

世界的な成功を果たしたマリを代表するシンガー、ウム・サンガレの新作は、

ポンコツだった前作“MOGOYA” のリヴェンジ・アルバム。

なーんて書いたら、ご本人に叱られますかねえ。

17年に出た“MOGOYA” 全曲をアクースティック・スタイルで再録音し、

さらに91年のインターナショナル・デビュー作“MOUSSOLOU” で歌った

‘Diaraby Nene’ と、93年の名作“KO SIRA” で歌った‘Saa Magni’ の2曲を

再演して、追加したのが今作。

前作は、余計な音を重ねすぎているばかりでなく、

リヴァーヴを利かせすぎた女性コーラスなど、音処理にも首をひねるところが

あっちこちにあって、大不満だったんですよねえ。

シンセサイザーやエレクトリック・ギターの音が大きすぎて、

主役のウムのヴォーカルが引っ込んでいるバランスの悪いトラックもあったりして、

エンジニアリングのダメっぷりに、怒り心頭でした。

おそらくウムも、前作の出来に満足してはいなかったんでしょう。

こんなアンプラグド・ヴァージョンを制作するくらいなんだから。

今回はカマレ・ンゴニ、ギター、二人の女性コーラスに、

曲によりオルガンとチェレスタを弾き分ける仏人が加わるだけの

シンプルな完全アクースティック編成で歌っています。

スカしたリミックスを施していた、前作のタイトル・トラック‘Mogoya’ も見違えましたよ。

ギンバ・クヤテの流麗なアクースティック・ギターにのって、

ナチュラルな女性コーラスとともに歌うウムの抑えた歌唱が、

静かな力強さを伝えています。

初期の曲‘Diaraby Nene’ ‘Saa Magni’ を再演したのも、

ウムの原点であるワスルへ回帰しようという意気を感じます。

なにより前作とは比べものにならない、ウムの気合の入った歌いっぷりに、

それがよく表れているじゃないですか。

Oumou Sangaré "ACOUSTIC" No Format! NOF47 (2020)

2020-09-10 00:00

コメント(0)

平成生まれのポップ体質と作品主義 ヨルシカ [日本]

藤井風と一緒に買ったこちらも、試聴していてブッとんだアルバム。

平成生まれ世代が、日本の音楽を更新していることを、

まざまざと実感させてくれる作品でした。

ヨルシカというのは、n-buna(ナブナ)という作編曲家と、

suis(スイ)という女性ヴォーカリストによる男女ユニット。

当人たちは「バンド」を称しているんだそうですけど、

二人でバンドというのはピンときませんね。ユニットじゃいけないのかな。

水曜日のカンパネラみたいなプロジェクトですね。

このアルバムは、音楽の盗作をする男というテーマの物語となっていて、

初回盤にはこの物語の「小説」が付いているんだそう。

文学はぼくの興味とするところではないので、小説なしの通常盤を買いましたが、

ぼくには彼らの音楽性だけで、十分ヨルシカに惹かれました。

冒頭ベートーヴェンの「月光」がさらっと顔を出して、

そこからいきなりキザイア・ジョーンズばりの、

アクースティック・ギターをスラップでかき鳴らすファンク・チューンが

飛び出すという展開で、もう完全に引き込まれました。

複数のギターをオーヴァー・ダブして、

立体的なギター・サウンドをかたどったプロダクションがカッコイイですねえ。

平成生まれの音楽家にシンパシーが持てるのは、音楽を幅広く聴いていること。

自分の夢中になったジャンルの音楽を深掘りもしているから、

血肉化した音楽から参照して、自分の音楽をクリエイトする筋力が

しっかりと備わっています。

楽曲の作りも巧みで、メロディを大きく動かして盛り上がりを作るのがうまい。

題材がダークで作品主義な曲が並んでいながら、頭でっかちな印象を与えないのは、

高揚感に満ちたメロディゆえですね。

無差別殺人をしでかす犯罪者心理の自己不全感を描いた「思想犯」など、

歌詞の説明的なコトバがやたらと耳に刺さってくるのがウットウしいんだけど、

suis の切れた歌いっぷりに、音楽的快楽が得られます。

冒頭の「月光」といい、サティの「ジムノペディ」が引用されるインスト・チューンを

途中に挟むのも粋な構成で、どんなリファレンスをしようが気負いがないから、

スノッブ臭が漂わないところも、いいよなあ。

平成生まれらしいポップ体質が溢れ出ていて、お爺世代にはまぶしいよ。

ヨルシカ 「盗作」 ユニバーサル UPCH2209 (2020)

2020-09-08 00:00

コメント(3)

無頼な天才シンガー・ソングライター登場 藤井風 [日本]

とてつもない天才が、また出てきましたよ!

YouTube で注目され、いま話題沸騰中の新人シンガー・ソングライター、藤井風。

この声にヤラれない人なんているのか?と口走りたくなるほど魅力的なシンガーで、

ぼくは一聴、金縛りにあい、即、カヴァー集付き2枚組の初回限定盤を買いました。

なんといっても、藤井の声の色彩感がスゴい。

田島貴男や久保田利伸といった、さまざまな先達の声が思い浮かぶだけでなく、

誰でもない藤井自身の声を、いく通りも持っているんですね。

豊かな声色を、さまざまなタイプの楽曲に対応して繰り出してくるところは、

まるで球種の多彩なピッチャーを見るかのようです。

そしてその歌いっぷりが、また圧巻なんだな。

ソウルフルな歌声に、リズムのノリがバツグンで、キレッキレ。

R&B系のシンガーにありがちな、スカしたところがまったくなくて、実に自然体。

アフリカン・アメリカンな歌唱表現が、見事に咀嚼されていて、舌を巻きます。

おそるべし、90年代生まれ。

さらに、そこに無頼な雰囲気が漂ってくるところが、またカッコいい。

カッコつけのポーズなどではなく、この人の地金から、無頼の色気が匂い立ちます。

22歳にして、このムードが出てくるのって、ただもんじゃないよな。

それには、この人が書く歌詞の影響もありますね。

一人称は「わし」で、二人称は「あんた」。ほかにも「〇〇じゃった」など、

方言で歌う歌詞は日常感がたっぷりで、一片の気取りもない率直さがすがすがしい。

歌詞に一番マイったのは、「死ぬのがいいわ」。

「三度の飯よりあんたがいいのよ/あんたとこのままおサラバするよか/死ぬのがいいわ」

こねくるようなメロディに、コトバをぶっこんでくるビート感は圧巻です。

こんなラヴ・ソングありかよと、最初聴いた時にノック・アウトを食らい、

その生々しい愛情表現に、ドキドキしてしまいました。

めったに歌詞に頓着しないぼくですけれど、これにはヤラれましたねえ。

さらにさらに驚くべきは、ソングライティングの才能。

全曲ヒット性のあるマテリアル揃いで、

どの曲にもフックの利いたメロディが出てくるクオリティの高さには、もう脱帽です。

なにより感心したのが、天性としかいいようがない、藤井が持つコード感。

ここでこのハーモニーを使うかという、

意外性のあるコード使いが、メチャクチャ上手いんです。

特異なコード・センスで抜群の才能を発揮した人に、

ロッド・テンパートンがいましたけれど、

グルーヴィでメロウなポップ・ソングを書く才能では、

藤井はロッドと肩を並べるんじゃないですかね。

デビュー作にして、はや名盤誕生の風格あるジャケットも最高の、今年のベスト作です。

藤井風 「HELP EVER HURT NEVER」 ユニバーサル UMCK7064/5 (2020)

2020-09-06 00:00

コメント(2)

日本のジャズの明るい未来 渡辺翔太 [日本]

ん? これって、グレッチェン・パーラト?

店で流れていたスキャットが気になって、CDを見に行ったら、

なんと日本人のピアニストの作品で、びっくり。

歌っていたのはグレッチェンではなく、ものんくるのヴォーカリスト、吉田沙良。

うわー、スゴイな。

ブラインドで聴いてると、もはや演奏者が日本人かどうか、ぜんぜん判別できませんね。

ピアノをバックから猛烈にプッシュしながら、

飛翔するようなドラミングを聞かせるのは、石若駿。

重量感がありながら、軽やかなこのグルーヴ、さすがだわー。

平成生まれのジャズ・プレイヤーたちが、時代を更新していくのを実感させてくれる作品、

と言いかけたら、主役の渡辺翔太は88年生まれだそうで、ギリで昭和最後の年。

ベースの若井俊也も同じ88年生まれなんだね。

いずれにせよ、30歳前後の世代が、

日本のジャズ・シーンを変えているのは、まぎれもない事実。

渡辺翔太は、全世界で進行する新世代ジャズに並走する

日本人若手ピアニストの一人といっていいんでしょうね。

ここ十年くらい、日本人ジャズ・ピアニストは女性の独壇場でしたけれど、

ようやくその潮目が変わってきたのかな。

高速で流麗に弾きまくる場面も多いものの、

音色はマイルドで、繊細さをあわせもった渡辺のピアノはリリカルです。

ごんごん弾くハンマー・スタイルはいまや女性ピアニストの方が多いくらいで、

もはやピアノのプレイ・スタイルも、ジェンダーレスだな。

吉田沙良をフィーチャーしたトラックは、

グレッチェンを思わす器楽的なヴォイスをフィーチャーした「回想」に、

まんまシティ・ポップな「君を抱きよせて眠る時」もあり、

新世代らしくジャズとポップの垣根が見事に溶解していますよ。

若井がメロディカを吹いたり、石若がグロッケンを弾くなど、

楽曲のアレンジも、ジャズとポップを行き来する柔軟さがいいなあ。

まばゆい若さに、明るい日本のジャズの未来が見えます。

渡辺翔太 「FOLKY TALKIE」 リボーンウッド RBW0012 (2019)

2020-09-04 00:00

コメント(0)

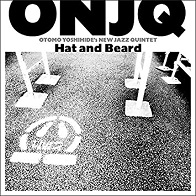

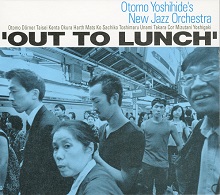

ジャズ・サイドの大友良英 ONJQ [日本]

これ、これ、これ。これが聴きたかったんですよ。

‘Hat&Beard’ と‘Straight Up and Down’ の

大友良英・プレイズ・『アウト・トゥ・ランチ』に、思わず快哉を叫んじゃいました。

ぼくが大友良英のジャズに期待するパフォーマンスが、この2曲で繰り広げられています。

あらかじめ告白しておくと、

エリック・ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ』は、ぼくが偏愛するジャズの聖典。

その昔、このアルバムにジャズのひとつの理想郷を見つけてから、

このアルバムをクサすジャズ評論家のテキストは、読む価値無しとみなしています。

大友良英は、民俗音楽研究の江波戸昭教授の同じゼミ生というよしみもあって、

ノイズ/音響に関心はないものの、気になる音楽家としてずっと意識をしていました。

じっさい、大友が手がけた香港映画のサウンドトラック『女人,四十』(95)や、

グラウンド・ゼロの『革命京劇』(95)は、愛聴していましたからね。

でも、本格的に大友に注目するようになったのは、

ONJQ(大友良英ニュー・ジャズ・クインテット)を結成して、

ドルフィーやオーネット、アイラーなどのジャズをやるようになってから。

クインテットからオーケストラへ発展したONJOが05年に発表した

『アウト・トゥ・ランチ』を丸ごとカヴァーした作品には、心底敬服したものです。

ドルフィーの音楽は唯一無比なあまりに、死後彼の音楽を継承する者は現れず、

コルトレーンやモンクのように楽理研究されることもなく、

メソッド化されないまま、放り出されていました。

そんなドルフィーに大友が真っ正面から向き合い、

ドルフィーの音楽を血肉化して演奏してみせたことは、

同世代の日本人として誇らしかったです。

ただ、正直言ってあの作品を愛聴したかと問われると、

ちょっと答えを言い淀んでしまうんですね。

Sachiko M、中村としはる、宇波拓といった音響派の音楽家たちは、

「エリック・ドルフィーのジャズ」にはジャマとしか思えませんでした。

もちろんこのアルバムは、大友がドルフィー以降のフリー、ノイズ、音響を経た地点から、

『アウト・トゥ・ランチ』をフィードバックしようという試みなのだから、

そこにジャズの影だけを追うことは間違いなことは、重々承知なんですけれど。

「ここのパート、退屈」とか「このインプロ、いらない」と思う場面があったのも、

正直な感想。

反対に、音響派のミュージシャンにとっても、

ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ』でなければならない理由はそこにはなく、

単なる素材として演奏しているようにしか聞こえなかったからです。

ジャズ・ミュージシャンには思い入れのある『アウト・トゥ・ランチ』も、

音響派のミュージシャンにとってはただの楽曲にすぎず、熱量がまるで違うみたいな。

で、今回はオーケストラでなく、クインテットに戻り、

メンバーを類家心平(tp)と今込治(tb)に代えて出した新作、

大友のジャズを期待するファンには、最高の仕上がりなんです。

クインテットの初期から演奏してきたオリジナル曲の‘Flutter’ はじめ、

これまでにさまざまなスタイルでカヴァーしてきた

オーネットの‘Lonely Woman’ もやっていて、大友のジャズ観が凝縮されています。

ノイズ、音響、インプロ、フリー・ジャズ、劇伴と多方面に渡る大友の音楽性のなかで、

音響を経たジャズの快楽を求めるファンには、絶好のアルバムですよ。

大友良英ニュー・ジャズ・クインテット 「HAT AND BEARD」 F.M.N. Sound Factory FMC051 (2020)

o.s.t. music by 大友良英 「女人,四十。」 Sound Factory STK003 (1995)

Ground-Zero 「革命京劇 -REVOLUTIONARY PEKINSE OPERA-」 Trigram TR-P909 (1995)

大友良英ニュー・ジャズ・オーケストラ 「OUT TO LUNCH」 ダウトミュージック DMF108 (2005)

2020-09-02 00:00

コメント(0)