熱帯性雑食音楽の魅力 スム・アルヴァリーニョ [中部アフリカ]

サントメ・プリンシペの70~80年代録音をコンパイルしたボンゴ・ジョー盤で、

スム・アルヴァリーニョという歌手を初めて知りました。

調べてみたところ、選曲された2曲を含む82年のレコードがCD化されていることがわかり、

さっそく入手してみたところ、これがすごく面白い。

サントメ・プリンシペのポップスというと、

アフリカ・ネグラやサンガズーザなどの代表的なバンドから、

ペドロ・リマのような人気歌手まで、みんなルンバ・コンゴレーズの影響が強く、

独自性のある音楽が聞こえてこないんですけれど、この人は違いました。

リズムを刻むスクレイパーが、アンゴラのセンバのディカンザみたいに聞こえる曲や、

前半がバラードで、後半がハイチのコンパのようなリズムにスイッチする曲、

はたまたパーカッション・アンサンブルをバックに、

コール・アンド・レスポンスの歌でスタートするも、

途中から泣きのラメントに変わったりと、

とにかく全曲、ポルトガル語圏アフリカやカリブの音楽が

さまざまにミクスチャーされていて、リズムもムードもどれも違うという面白さ。

なかでも、アンゴラ音楽の影響を一番強く感じさせるものの、

小瓶などの小物打楽器のアクセントはセンバとは違って、

いにしえのルンバ・コンゴレーズ調だったりと、とにかく謎だらけ。

ボンゴ・ジョー盤の解説で、サントメ・プリンシペには、

アンゴラのレビータとサントメ・プリンシペのリズムを

ミックスしたプシャという音楽があることを知りましたが、

そのプシャを演奏しているコンジュント・ミンデーロを聞いても、

いまひとつそのプシャなる実体が、よくわからないんですよねえ。

ポルトガル語アフリカ圏には、

カーボ・ヴェルデのフナナーやアンゴラのレビータやセンバなど、

ドミニカのメレンゲと親和性の高いリズムが昔からありました。

じっさい70年代のカーボ・ヴェルデやアンゴラでは、

メレンゲが人気だったわけですけれど、

関係の深いアフリカ諸国の音楽や、カリブ、ブラジルの音楽などが、

多様に混淆して生み出された痕跡が、

このスム・アルヴァリーニョのアルバムから聞こえてきます。

グルーヴィなオルガンが活躍する曲や、

同時代のシンセ・ポップとはまるで違う、独特のシンセの使い方をしている曲など、

いろいろな表情を持つ曲がひしめいています。

共通するのは、どの曲もビートがまろやかで、スウィンギーなところかな。

この独特のセンスがサントメ・プリンシペ特有のものなのか、

スムの個性なのか判然としませんが、このユニークな音楽性は、

これまで聴いたサントメ・プリンシペのポップスのなかでも、抜きんでています。

Sum Alvarinho "CACAU" IEFE/Sonovox SONO11.293-2 (1982)

2021-04-30 00:00

コメント(0)

ブルキナベのマンデ・ポップ カディ・ジャラ [西アフリカ]

グリオ出身のブルキナ・ファソ人歌手、カディ・ジャラの新作がいい。

04年にデビュー作を出し、09年の2作目以来、12年ぶりとなる新作です。

最近すっかり聴く機会が減ってしまったマンデ・ポップですけれど、

ひさしぶりの快心作じゃないですか。

ブルキナ・ファソでマンデ・ポップというと、

不思議に思う人がいるかもしれませんけれど、

カディ・ジャラは、ブルキナ・ファソのマンデ系主要民族のブワに属するブワバ人。

ブワは、ブルキナ・ファソ中央部とマリ南東部の広い地域に暮らす30万を超す民族で、

ブワバは人口4万6千人ほどのブルキナ・ファソの民族です。

ブワといえば、神話に登場する動物の精霊をかたどった、

幾何学模様のマスクが有名ですね。

わが家の玄関を開けると、

正面にブワのパピヨンのマスクが鎮座していて、出迎えてくれます。

横幅1メートル20センチもある、大きなマスクです。

で、そのブワのサブ・グループであるブワバ人のカディ・ジャラは、

ブルキナ・ファソ西部の都市ボボ=ジュラッソの生まれ。

その後、コート・ジヴォワールへ引っ越し、

アビジャンのブルキナベ・コミュニティで育ちました。

そのため、母語のブワ語以外に、コート・ジヴォワールのジュラ語、

母親の言語であるバンバラ語、ブルキナ・ファソの主要言語のモレ語に

公用語のフランス語を使うマルチリンガルとなり、本作でも5つの言語で歌っています。

イッパツでグリオとわかる、この声がたまらなくイイんですねえ。

この声だけで、ゴハン3杯いけちゃうみたいな。

伴奏は、甥のムサ・コイタのベース、

サンバ・ジャラのジェンベやカラバシなどのパーカッションに笛、

マブロ・スミファ・ジャラのバラフォンにンゴニ、

娘のアセトゥ・コイタがバック・コーラスと親族中心のメンバーに、

フランス人ギタリストが二人加わっています。

一人はマヌーシュ・スウィングのグループ、レ・ドゥワ・ド・ロムのギタリストの、

オリヴィエ・キクテフで、前作からの付き合いですね。

‘Mougnoun’ のジャズ・テイストなソロ・ワークに、

オリヴィエの持ち味が発揮されています。

そしてもう一人が、モリ・カンテやパパ・ウェンバなど、

多くのアフリカのミュージシャンとの共演歴を持つティエリー・セルヴィアン。

アフリカ音楽のスキルとセンスを持ったギタリストで、

本作でも曲に応じてロックやルンバからヒントを得た

多彩なスタイルのギター・プレイを披露しています。

ブルキナ・ファソらしくバラフォンを中心に据え、ハチロクのグルーヴあり、

ロック的な8ビートあり、ルンバから借りたリズムありと、

ブラッシュ・アップされたマンデ・ポップがすがすがしいじゃないですか。

ラストの、ハードなギターと笛が交錯するマンデ・ロックもカッコいい。

フランスへ移住してすでに20年になるカディ、COVID-19封鎖期間中に、

アルデーシュの自宅でレコーディングしたという本作。

どんな演奏にも淡々とシブいグリオ節を聞かせていて、クールです。

Kady Diarra "BURKINA HAKILI" Lamastrock LAM114385 (2021)

2021-04-28 00:00

コメント(0)

返シドメ 一噌幸弘 [日本]

一噌流笛方という能楽師の世界にとどまらず、

ジャズ、ロック、クラシックの音楽家たちと果敢に交流して、

今年でCDデビュー30周年を迎えた一噌幸弘。

思い起こせば、91年のデビュー作『東京ダルマガエル』は、衝撃でした。

山下洋輔、坂田明、渡辺香津美というゲストを向こうに回して、

丁々発止のインプロヴィゼーションを繰り広げる

即興演奏家としての実力は、ただならぬものがありました。

能管や篠笛に、これほどの表現力があるのかと、目を見開かされたアルバムで、

ぼくはこの1枚で一噌さんのファンになりました。

このアルバムは、その後ジャケットを変えて再発もされましたね。

一噌さんのプレイは、その後ライヴで何度も生体験してきましたけれど、

一番忘れられない記憶が、一噌さん本来の土俵である能舞台で聴いた演奏です。

妻が能の稽古を始めて、もう十年以上になるので、

妻の先生の能舞台を観る機会がちょくちょくあるんですけれど、

ある時、いつもと違う笛方の演奏に、聴き惚れたことがありました。

音色がもうバツグンに良くって、笛の豊かな響きを鼓舞するような

スピード感たっぷりの吹きっぷりに、圧倒されてしまったんでした。

いや~、今日の1部の笛の人、べらぼうに上手かったなあと思いながら、

終演後に番組(プログラム)をめくってみたら、「一噌幸弘」とあるじゃないですか!

えぇ~、あれ、一噌さんだったの!? うわぁ、どおりでねぇ、と、ようやくナットク。

吹き手によってあれほどの差があるものかと、その時あらためて実感したものです。

その一噌さんの新ユニット、返シドメのデビュー作が届きました。

吉田達也のドラムスとナスノミツルのベースのトリオ編成だったのが、

大友良英のギターが加わり4人編成となった返シドメ。満を持してのレコーディングですね。

プログレッシヴ・ロック的な変拍子を多用した楽曲がほとんどとはいえ、

抒情的なメロディが多く、存外に聴きやすいものとなっています。

能管メタルという触れ込みも、まさにですね。

大友のギターがもっとノイズを撒き散らしているかと思いきや、

バンド・アンサンブルのバランスを意識しながら、

慎重にサウンドへ色付けしているのが印象的です。

一噌さんは能管、篠笛のほか、

ヨーロッパ由来のリコーダーや角笛も吹いていますね。

リコーダーや角笛は音にブレがなく、ノイズ成分も少なくて、

表情豊かな邦楽器に比べれば、その音色はずいぶんと淡白です。

ところが一噌は、能管や篠笛の技巧を借りて、音を揺らしたり、切断したりと、

あらん限りのプレイを繰り広げていて、

リコーダーをこんな風に鳴らせるのかと、感嘆せずにはいられません。

吉田・ナスノ・大友が生み出すヘヴィな音圧にのせて、

さまざまな技巧を駆使し、笛の限界を突破せんとする一噌の演奏は、

まさに鬼気迫るものがあります。

それでいて聴後感のクールさが独特で、これこそが一噌の音楽世界でしょう。

返シドメ 「返シドメ」 Arcàngelo ARC1174 (2021)

一噌幸弘 「東京ダルマガエル」 ライジン KICP101 (1991)

2021-04-26 00:00

コメント(0)

王道のノルデスチ歌謡 サンドラ・ベレ [ブラジル]

ノルデスチのフォークロアを、ブラジル全土相手に歌うポップ・シンガーって、

エルバ・ラマーリョ以来じゃないの !?

マンギ・ビートの流行以降、ノルデスチの音楽は、

オルタナ方面に向かう尖ったタイプと、

マラカトゥやココなどの伝統音楽をディープに探求していくタイプに二分され、

エルバ・ラマーリョやアメリーニャのような保守王道ともいうべき、

ポップ路線のフォロー歌手の姿が、すっかり見当たらなくなってしまいましたからねえ。

そんなわけで、サンドラ・ベレの新作がすごくひさしぶりというか、

新鮮に聞こえたわけなんですが、サンドラ・ペレって、誰?と思いますよね。

ぼくも今回初めて知った人なんですが、80年、パライーバ州ザベレ市の生まれで、

ステージ・ネームは、出身地のザベレから取ったのだとか。

歌手のほか女優としての活動や、

地元パライーバのテレビ局でホスト役も務めている人だそう。

本作が5作目で、5作すべてインディ制作なのだから、知名度はおして知るべし。

エルバ・ラマーリョのようにメジャーが出していた時代とは違って、

地方音楽が全国区に進出するのはキビしい時代なんだなあ。

4年間かけてじっくり制作したというアルバムで、

全13曲すべてパライーバの作曲家の作品を並べています。

マリネースやシヴーカが歌った‘Onça Caetana’ をのぞき、未発表曲ばかり。

バイオーン、ショッチ、ココ、マラカトゥなどのノルデスチのリズムにのせて、

サンフォーナ(アコーディオン)を中心に、ザブンバやアルファイアが活躍するサウンドは、

伝統的なフォローとなんら変わるところはないといえ、

これほど新鮮に響くのは、なにゆえでしょうね。

‘Terabeat’ では、ココのリズムにのせて歌う老女をイントロにフィーチャーしたり、

ピファノ(笛)を効果的に使うなど、楽器の音色の響きや、

サウンドの整理の仕方が洗練されていて、サウンドのコーディネーションが巧みです。

フリーキーなピアノとロック・ギターが緊張感を高める、バイオーン・ロックもありますよ。

カヴァキーニョ、バンドリン、カイピーラ・ギター、ウッド・ベースなどの

アクースティックの弦に加え、多彩なエレクトリック・ギターのサウンドも、

曲ごとに効果的な使い分けをしていて、サウンド・プロデュースがよくできています。

そして、なんといっても、主役のサンドラの晴れ晴れとした声がいいじゃないですか。

その歌声には華があります。トライアングルの跳ねたリズムも小気味よく、

極上のノルデスチ歌謡を堪能しました。

Sandra Belê "CANTOS DE CÁ" NG2CD NGCD002124 (2020)

2021-04-24 00:00

コメント(0)

ウクライナのリラ ミハイロ・ハイ [東ヨーロッパ]

『ウクライナのリラ』という英文タイトルが書かれているものの、

ジャケットに写る男性が抱えているのは、どう見てもハーディ・ガーディ。

ウクライナでは、この楽器をリラと呼ぶの?

楽器分類からすると、ずいぶんと悩ましい命名をしたもんだなあ。

西ヨーロッパで発達したハーディ・ガーディが東へと伝播して、

ウクライナではリラと呼ばれていたことを、遅まきながら知りました。

リラを演奏していたのは、盲目の辻音楽師リルニクたちで、

リルニクはさだめし、琵琶法師やミンストレルといったところでしょうか。

リラは、バグパイプ同様、ドローンを伴うノイジーな楽器。

当方が好物とするタイプの楽器とはいえ、

ハーディ・ガーディの独奏アルバムは、

学生時代に図書館で借りたレコードぐらいしか知らず、

リラの完全独奏が聞けるとは、貴重ですよねえ。

99年にポーランドで出たCDで、どこからか掘り出されて日本に入ってきたようですが、

ざらっとしたボール紙製の三つ折りパッケージは手作りぽく、温かみがありますね。

パッケージ内側の2面に、ウクライナ語と英語のブックレットがそれぞれ貼り付けてあり、

中央の袋にCDが収められています。

リラを弾くミハイロ・ハイは、

46年ポーランド国境近いウクライナ西部リヴイウ州出身の民族音楽学者とのこと。

学者さんらしからぬ堂々とした歌いっぷりで、

横隔膜を広げた豊かな声量を駆使したダイナミックな表現から、

哀切を表わす細やかさまでみせる、高い歌唱力の持ち主です。

かつてリルニクたちは、リラを演奏しながら、ドゥーマという叙事詩を歌っていたそうです。

ドゥーマはトルバドールが歌ったバラッドと同じで、悲劇的な内容のものが多く、

このCDでは賛美歌やコサックの歌など、さまざまなレパートリーに交じって、

ドゥーマを2曲聴くことができます。そのうち最後に収録されたドゥーマは、

リラではなく、ウクライナの民俗楽器バンドゥーラを伴奏に歌われています。

ウクライナの歴史を少し調べてみたところ、

リルニクやバンドゥーラ弾きの辻音楽師コブツァーリたちは、

1930年代のスターリンの大粛清によって徹底的な弾圧を受け、

組織的に大量殺戮されていたというではありませんか。

ナチスがジプシーを迫害したのと、同じことが起きていたんですね。

コブツァーリには、生粋の盲目の辻音楽師ばかりでなく、

ウクライナ独立戦争(1918-1919)を支援した大衆や知識人が多くいたことから、

反ソビエトの象徴のように扱われ、コブツァーリの音楽文化を根絶やしにするまで

皆殺しにするという、ナチスのホロコーストに匹敵する残虐非道が繰り返されたのでした。

コブツァーリを育ててきた同胞団(ギルド)も30年代半ばには崩壊し、

その音楽は死に絶えます。

ソ連時代は、ソ連化したレパートリーに制限するなど、

厳しい検閲のもとでバンドゥーラの演奏が許されてきましたが、

70年代後半になってキエフ音楽院をはじめとして、

バンドゥーラとその音楽の再興の気運が高まり、楽器製造も盛んとなって、

ウクライナの民俗オペラなどに広く登場するようになったそうです。

どんな残忍な民族浄化によっても、けっして音楽を圧殺することができないことは、

ウクライナばかりでなく、カンボジア音楽も証明していますね。

このCDをきっかけに、いろいろなことを知ることができて、大事な一枚となりました。

Myhailo Hai "UKRAINIAN LIRA" Koka 031CD5 (1999)

2021-04-22 00:00

コメント(0)

現行最高のダンドゥット・シンガー リア・アメリア [東南アジア]

すんごい歌のウマい人と、ずいぶん昔に感嘆した覚えのあるリア・アメリア。

そのきっかけはポップ・ミナンのアルバムでしたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-12-28

その名前もすっかり忘れかけていたところ、リアのダンドゥット・アルバムを入手しました。

もともとリアはダンドゥット歌手だったらしく、むしろジャカルタ出身のリアが、

なぜミナンカバウ語でポップ・ミナンを歌うようになったのか、

気になるところではあります。

さて、今回入手したのは14年のアルバム。

マレイシアのミュージックランドは、いまやVCDが主流で、

ほとんどCDを作らなくなったので、これはかなりレアなアルバムじゃないでしょうか。

いやぁ、それにしても、リア・アメリアの歌唱力はバツグンですねえ。

コケティッシュな歌いぶりに、息づかいで妖艶なシナを作り、男を惑わす歌いぶりは、

まっことダンドゥット・シンガーの証し。イッケ・ヌルジャナーをホウフツとさせます。

中高音の豊かな声域を自在に駆使していて、軽く歌っているようでも、

腹式呼吸を使った発声はパワフルで、往年のエルフィ・スカエシを連想させます。

コブシ使いの上手さは、シティ・ヌールハリザとダブって聞こえるくらいだから、

いかにリアの歌唱力が高いか、わかろうというもの。

打ち込み主体のプロダクションながら、

ピアノのリフ、スリンのオブリガード、ガムランの音色など、

ダンドゥットらしいお約束のサウンドをあちこちに散りばめつつ、

ヒップ・ホップ感覚に富んだ下世話なエレクトロ・サウンドで、

現地ディスコの需要に応えています。

サブ・タイトルにもあるとおり、これが「ハウス・ダンドゥット」なんだそうですけど、

これのどこがハウスなんだか。

流行り物にはなんでも食いつくインドネシア人のやることだから、

ハウスが何かも知らずに、名前だけかっさらってきたんでしょうねえ。

こういう臆面のなさこそ、下層大衆音楽の面目躍如じゃないですか。

思えばこういうサウンドって、ハウスのようなクラブ・サウンドなどではなく、

90年代のマレイシアで流行したデジタル・ダンドゥットに近いですね。

マス・イダユ、アメリーナ、ファラ、ロサリーナなんて歌手たちがぶいぶいいわせてた頃。

う~ん、懐かしいなあ。また聴き返してみるかな。

リア・アメリアの本作は、「ハウス・ダンドゥット第2集」だというので、

第1集もあるのかとミュージックランドのカタログをチェックすると、

08年に出ていて、ちゃんとCDも作られているので、早速取り寄せました。

14年作の方がプロダクションは向上していますが、リアの歌いっぷりは見事。

リズムへのノリ、キレの良さは両作とも申し分ありません。

今のダンドゥット・シーンでは、この人が最高なんじゃないの。

Ria Amelia "BUKA DIKIT JOSS: BEST HOUSE DANGDUT VOL.2" Insictech Musicland 51357-77572 (2014)

Ria Amelia "BANG EDO: BEST HOUSE DANGDUT" Insictech Musicland 51357-69342 (2008)

2021-04-20 00:00

コメント(0)

コソヴォのダンス・ポップ エドナ・ラロシ [東ヨーロッパ]

コソヴォのシンガーを聴くのは、初めてですねえ。

かの地では大スターのようですよ。

ウィキペディアのページがちゃんとあって、

79年コソヴォの首都プリシュティナ生まれ。

アルバニア語で書かれているところは、どうやらアルバニア系のよう。

アルバニアといえば、以前ポニーを取り上げましたけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-10-04

偶然にもポニーの旧作と一緒に、エドナ・ラロシの本作を買ったんです。

以前ポニーの記事を、「アルバニアのポップ・フォーク」と題しましたけれど、

両者を聴き比べてみると、コソヴォのエドナ・ラロシの方が、

むしろポップ・フォークらしい音楽性が強く感じられますね。

ハリと潤いのある声が、素晴らしいじゃないですか。

きりっとした歌いぶりがダンス・ビートによく映えます。

こぶし使いも巧みですけれど、抑制が効いていて、

セルビアのシンガーのように姉御肌になることはなく、

憂いのある色気を漂わせて、オトコごころをくすぐります。

観客と一緒に片腕を上げているジャケットの『ライヴ』のタイトルは偽りありで、

内容はライヴにあらず。

全14曲をメドレーにして、最後までノン・ストップで突っ走ります。

打ち込みをベースに、ダラブッカなどのパーカッションがビートを強化し、

曲のつなぎをクラリネット兼サックス奏者が担って、

バルカンのサウンドを強調しています。

プロダクションはシンプルというか、低予算な作りですけれど、

それがまったくマイナスになっていないのは、リズムがよく弾けているから。

リズム・チェンジで巧みに変化をつけたアレンジがよく練られていて、

一瞬たりとも飽きさせずに、40分17秒をグイグイ惹きつけられますよ。

一緒に買ったポニーの15年作は、新作からはだいぶ聴き劣りしたので、

エドナの新作も聴いてみたいなあ。

Edona Llalloshi "LIVE" Eurolindi no number (2012)

2021-04-18 00:00

コメント(2)

ポップなジャズ・クバーナ ハニオ・アブレウ&アイレ・デ・コンシエルト [カリブ海]

こちらはキューバン・ジャズ。これまた19年作という遅れた入荷。

ラテン・ジャズとあまり相性が良くない当方ですけれど、

84年ハバナ生まれのこの若手マルチ木管楽器奏者には、ピンとくるものがありました。

冒頭から、軽快なテーマを吹くバス・クラリネットの速いパッセージに引き付けられます。

途中からもう1本のクラリネットと重ね録りした二重奏になって快調に飛ばし、

テーマが終わると一転、テンポががくっと遅くなって、ピアノ・ソロに移ります。

フックの利いた曲づくりができる人ですねえ。

1曲を除いて全曲ハニオ・アブレウのオリジナルで、

どの曲もキャッチーで、ポップな持ち味を感じさせます。

そのせいか、ジャズというよりは、フュージョン的なニュアンスがあり、

ピアノが派手にグリッサンドを鳴らしたり、

エンディングをブルースの定番パターンでやったりするあたりも、

シリアスなジャズからは遠い、エンタメ気質のあるミュージシャンですね。

本格的なダンソーンもあり、歌ごころ溢れる演奏が聞けるのが嬉しいな。

ハニオは、バス・クラリネット、クラリネット、テナー・サックス、アルト・サックス、

フルートを、曲ごとに持ち替えながら吹き分けています。

ピアノ、ベース、ドラムス、コンガの4人編成によるアイレ・デ・コンシエルトは、

07年に結成したそうで、もう十年以上の活動歴があるようです。

ラストのチャングイのみ、新世代の有望株としてキューバで注目を集めるピアニスト、

アレハンドロ・ファルコンが作曲をしていて、

アレハンドロ・ファルコン自身がピアノを弾いています。

エネルギッシュなピアノ・ソロは、アルバムを締めくくる最高の聴きものとなっています。

Janio Abreu Y Aire De Concierto "HIJO DEL VIENTO" BIS Music CD1260 (2019)

2021-04-16 00:00

コメント(0)

キューバ最高のファンク・バンド登場 トケス・デル・リオ [カリブ海]

うわー、カッコいいーーーーーーー!

なんだ、こいつら!! キューバのファロファ・カリオカだあ~~~!!!

オープニングのファンク・チューンに、思わず叫んじゃいましたよ。

いやぁ、この快感、なん十年ぶりだろか。カラダが震えましたよ。

まさしくファロファ・カリオカと出会った時の衝撃以来。ファロファ・カリオカは、

95年にガブリエラ・モウラがセウ・ジョルジらとともに結成した、

伝説のサンバ・ソウル/ファンク・グループです。

こんなグループがキューバにいたとは!

現地では、キューバン・フュージョンというジャンル名で呼ばれているらしいけれど、

キューバン・ファンクと呼んだ方が、語弊がないんじゃないかなあ。

世間には、フュージョン・アレルギーの人が多いからねえ。

とにかく痛快ですよ、このフッ切れたファンク・サウンドは。

トケス・デル・リオは、2002年にピナール・デル・リオで結成されたバンド。

4管を含む11人編成で、リーダーのシンガー、ヘスス・プエンテと

ピアニストのヒルベルト・E・ロドリゲスが作曲し、

アレンジはメンバー全員と音楽監督のルイス・バルベリーアが務めています。

なーるほど、この洗練されたアレンジは、ルイス・バルベリーアの仕事かあ。

ナットクですねえ。14年の大傑作“A FULL” で発揮されていた手腕が、

ここでも存分に生かされていますよ。‘No Me Digas Adiós’ のイントロで、

アグースティック・ギターに女性コーラスがかぶさるメロウなタッチは、

まさに“A FULL” の再現。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-11-12

オープニングこそ、どファンクでスタートしますけれど、曲が進むにつれ、

さまざまなキューバ音楽のエレメントが注入されていきます。

たとえば、‘Pa´ Descargar’‘Tilo’ はティンバにヒップ・ホップが交叉するし、

‘Abrazo De Soledad’ はダンソーン、‘Mambo No. 0’ はスイング、

‘Presentaño’ は前半ファンクで後半サルサ、‘Falsa’ はポルカ、‘Maní’ はルンバ。

ファンクを軸に手を変え品を変えの全10曲、

徹頭徹尾ポップなんだから、頭が下がります。

これがデビュー作なんだから、オソろしい。

そんな感想も、ファロファ・カリオカを聴いた時と、まったくおんなじであります。

今回が日本初入荷とはいえ、5年も前に出ていたアルバムなので、

年間ベストに入れられないのが、クヤしすぎます。

まだ2作目は出ていないみたいで、次作が待ち焦がれますねえ。

Toques Del Río "PA’QUE TE SOSIEGUES" Egrem CD1345 (2016)

2021-04-14 00:00

コメント(0)

ウルトラ・モダンなアラブ歌謡 アビル・ネフメ&マルセル・ハリーフェ [中東・マグレブ]

ジュリア・ブトロスにヒバ・タワジと、正調アラブ歌謡の復権が著しいレバノンから、

またもゴージャスなアルバムの登場です。

ジャケットに、親子ほど年の離れた男女が写っていますが、

女性は80年生まれの歌手、アビル・ネフメ、

男性は50年生まれの作曲家、マルセル・ハリーフェ。

マルセル・ハリーフェは、本作でアラブの著名な詩人の詩に曲を付けていて、

レバノンのジョゼフ・ハルブ、ハビーブ・ユネス、バーレンのカシム・ハダード、

パレスチナのマフムード・ダルウィーシュ、さらにエジプト大衆音楽の祖、

サイード・ダルウィーシュの詩にも曲を付けています。

アビル・ネフメは、古典声楽から現代のオペラまで幅広いレパートリーをこなす声楽家で、

レパートリーにラハバーニ兄弟の作品やレバノンの伝統音楽のほか、

シリア正教会、マロン派教会の聖歌、ビザンティン聖歌も歌います。

06年のバールベック国際音楽祭では、ラハバーニ兄弟作のオペラに出演し、

フェイルーズとも共演しています。

まさしくそのフェイルーズをホウフツとさせる、

アラブ的な哀愁に満ちた旋律と西洋的な楽曲にのせて、

交響楽団を伴奏に歌っていて、黄金時代のフェイルーズが二重写しになります。

アビルの声質は、温かみのある中音域がベースにあって、

そこに可憐さをにじませる高音域と、ドスを利かせた低音域も時に織り交ぜながら、

細やかなコブシも駆使して歌っています。

裏声を利かせたダイナミックな歌唱を披露するパートでも、

大向こうなハッタリといった印象を与えない歌いぶりに、真摯さが滲みます。

派手さのない滋味な味わいは、ヒバ・タワジと対極の個性といえるかもしれません。

曲により、交響楽団ではなく、マルセル・ハリーフェが弾くウードを中心とする

小編成の弦楽アンサンブルを伴奏の曲もあり、楽曲のバラエティの豊かさも魅力。

全14曲70分、荘厳なドラマを見るかのような大力作です。

Abeer Nehme & Marcel Khalife "SING A LITTLE" Nagam/Universal NR1022 (2018)

2021-04-12 00:00

コメント(0)

ジュジュ再起動 フェミ・ソーラー [西アフリカ]

フェミ・ソーラーの絶好調が止まりません。やっぱ並外れてますね、この人は。

ナイジェリアのポップスのメイン・ステージがアフロビーツに取って代わられたいま、

ジュジュやフジは、もはや出る幕がないというくらい後退してしまいましたけれど、

フェミ・ソーラーのジュジュだけが、かろうじて踏みとどまっているという感じ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-06-21

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-05-28

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-12-17

というのも、フェミ・ソーラーのジュジュは、過去のサウンドの焼き直しに終わらず、

自分たちのサウンドをしっかりと磨き上げていることが、きちんと伝わってくるからです。

ジュジュやフジが停滞・凋落したのは、

こうした音楽面の更新を怠ってきたからに、ほかなりません。

おんぼろシンセとへなへなサックスで、いつまでもお茶を濁してるようじゃ、

どんな熱心なファンも離れますって。

ジュジュは、80年代にキング・サニー・アデが世界の舞台へと躍り出たのが頂点で、

その後90年代はフジの人気に押され、サー・シナ・ピーターズがアフロ・ジュジュで

フジになんとか対抗していたものの、00年代に入ると、

フジがジュジュのサウンドを完全にかすめとって、ジュジュは失速していきました。

ゴスペル・ジュジュのフェミ・ソーラーの登場によって、ようやく10年代に入って

ジュジュを盛り返すことができたのです。

もっともこういう見方は、ぼくのような外国人の見方で、

現地では、00年代にインカ・アイェフェレのゴスペル・ジュジュが

爆発的な人気を呼びました。

しかしそのサウンドは、シンセを安易に頼ったことにより、

ギター・ミュージックであるジュジュの魅力を損ない、

トーキング・ドラムを中心とするパーカッション・アンサンブルの弱体化もあいまって、

音楽的な成果はまったくみられませんでした。

しかし、フェミ・ソーラーはパーカッション・アンサンブルを強化して、

キング・サニー・アデやエベネザー・オベイが活躍した

80年代のリッチなギター・サウンドと、

サー・シナ・ピーターズの90年代のアフロ・ジュジュのスピード感を両立させた、

バンド・サウンドを作り上げました。

キーボードやサックスも、ギター・アンサンブルを補完するアレンジで使い、

けっして自由気ままにソロを取らせたりなどしないところが、エラい。

ジュジュがギター・ミュージックであるという基本を揺るがせないよう、

ちゃんと手綱を締めていたんですね。

タイトル曲‘Highrise’ で聞かれる3台のギターの絡みを聞いていると、

1台がリズム・カッティング、2台が単弦リフを弾いていて、

うち1台は従来のジュジュのフレーズではなく、スークースのフレーズを弾いているのが、

すごく耳新しく響きます。こういう工夫をしているのが、フェミ・ソーラーのバンド、

サンシャイン・ジャサ・バンドの良さですよ。

ラスト・トラックの‘Oba Jasa’ では、

人気ラッパーの9ice をフィーチャーしてアフロビーツに挑戦。

パーカッション・アンサンブルは不在にもかかわらず、メロディがジュジュ・マナーだから、

ジュジュ・アフロビーツといった仕上がりとなっていて、違和感なく楽しめます。

アフロビーツにも柔軟に対応できるなんて、頼もしい限りじゃないですか。

全6曲70分超えの、満足度100%のアルバムです。

本作は昨年4月に出たもので、

現地ではすでに先月(3月)、新作“SPOT ON” が出ています。

ジュジュを再起動させたフェミ・ソーラーの活躍に、目が離せません。

Femi Solar "HIGHRISE" FS7 Music no number (2020)

2021-04-10 00:00

コメント(0)

2020年代のブラック・ミュージック絵巻 ジョン・バティステ [北アメリカ]

R&Bシンガーの新人?と店頭でなにげなく試聴して、衝撃が走りました。

すぐさまレジへ直行し、家であらためてじっくり聴いて、その才能にたまげましたねー。

ゴスペル、R&B、ニュー・オーリンズ・ソウル、ヒップ・ホップを横断して、

クオリティの高いエンターテインメント作品に仕上げる一方、

ブラック・ライヴズ・マターのメッセージを、くっきりと刻印しているじゃないですか。

スケールのデカいサウンドにも驚かされましたけれど、歌に込められた心意気が、

めちゃ前向きというか、ポジティヴで、胸を打たれました。

ブラック・ライヴズ・マターというと、どうしても怒りのエネルギーが先立ちますけれど、

ここには、どんなに痛めつけられようと、不屈の闘志で立ち上がってきた、

ブラック・ピープルの度量の大きさが示されています。

並外れた苦闘の歴史を経た、彼らの逞しさを仰ぎ見るような気持ちで、

ぼくはこのアルバムを聴き終えました。

見開きジャケットの内側に、びっしりとライナーノーツを書いているのが、

クインシー・ジョーンズというのも、このアルバムにふさわしいじゃないですか。

いったい、どういう人なんだ、この人と、あわててバイオを調べてみれば、

新人歌手などではなく、ニュー・オーリンズの音楽一家に育ったジャズ・ピアニストだそう。

テレビ番組の音楽監督から、ディズニー&ピクサー映画の音楽担当も務めるなど、

多方面に活躍している、いま旬の音楽家だということを知りました。

どおりで、見事なプロダクションができるわけです。

マーチング・バンドや子供のゴスペル隊をフィーチャーしたり、

ロバート・ランドルフやトロンボーン・ショーティを、

それぞれがもっとも輝く場面で使ってみたり、

ピアノ、ベース、ドラムス、ギター、サックスをジョン自身で多重録音もすれば、

ジェイムズ・ギャドソン、スティーヴ・ジョーダン、ネイト・スミスという名ドラマーを

使い分けるなど、さまざまなゲストの起用が、憎たらしいくらいツボにハマっています。

出身がジャズ・ピアニストと知って、あれ? そういえば、

似た名前のジャズ・ピアニストがいたよなあと、思い出しました。

早速CD棚をゴソゴソ探してみたら、ありましたよ、ジョナサン・バティステ。

なんだ、これって、同一人物じゃん!

そうだったのかぁ、よく覚えてますよ。

だいぶ昔に買った自主制作盤なんですけれど、

オープニングからいきなりストライド・ピアノを弾いていて、

そのユニークさに魅かれたんでした。

ストライド・ピアノといっても、クラシック・ピアノのスキルを

うかがわせる研ぎ澄まされたタッチが、

いにしえのハーレム・スタイルとは異なるムードを生み出していて、

すごく現代的で、新鮮だったんですよね。

ちなみに今調べたら、このCD、11年に日本盤も出ていたんですね。

当時20歳の時の録音で、これがデビュー作だったようです。

この1枚を愛聴したものの、その後の彼の活動は知らないままでしたが、

ジャズ・ピアニストという枠を大きく超えた、総合音楽家に成長していたのかぁ。

ブラック・ミュージックの伝統をふまえつつ、ジャズやR&Bの垣根を越えてたどり着いた、

ソウル・ミュージックの現在地点を示して見せた作品。

ニュー・オーリンズを背景とした、

2020年代のブラック・ミュージック絵巻というべき傑作です。

Jon Batiste "WE ARE" Verve B0033358-02 (2021)

The Jonathan Batiste Trio "LIVE IN NEW YORK: AT THE RUBIN MUSEUM OF ART" no label no number (2006)

2021-04-08 00:00

コメント(0)

COVID-19禍に負けるな リトル・ジョニー・リベーロ [カリブ海]

久しぶりに聴くサルサ新作。

データベースに打ち込んでいて気付いたんですけど、最後に買ったサルサの新作が、

エディ・パルミエリの18年作“FULL CIRCLE” なんだから、ヒドいもんだ。

19年・20年ともに、1枚の新作も買っていなかったのかあ。

旧作にちょくちょく手を伸ばしていたから、

サルサとそんなに縁遠くしていたつもりはないんだけど、

近年不作だったってことは、明々白々でありますね。

ソノーラ・ポンセーニャに長く在籍したあと、エディ・パルミエリ楽団に加入して、

先に挙げていた“FULL CIRCLE” でもプレイしていた

ヴェテラン・コンガ奏者のリトル・ジョニー・リベーロのアルバム。

「ミュージック・マガジン」2020年ベスト・アルバムのラテン部門に

ノミネートされていたのも、ナットクの品質保証アルバムで、

時流に色目を使うことのない、王道のサルサを堪能できます。

さすがコンゲーロ率いるオルケスタだけあって、リズムのキレはバツグン。

ホーン・セクションに弦セクションを加えたアレンジは、バランスもよく取れていて、

プエルト・リコ・サルサらしい流麗さを発揮していますよ。

リード・シンガーに起用された、

若手のアンソニー・アルモンテの歌いっぷりもいいじゃないですか。

張りのある声はフレッシュそのもの、歌心もあるし、申し分ありません。

クレジットを眺めたら、集まったメンツは豪華絢爛。

ピアノとベースは、カーティス兄弟、ティンバレスのルイシート・キンテーロ、

トランペットのジョナサン・パウエル、トロンボーンのジミー・ボッシュ、

トレスのネルソン・ゴンザレスと、ニュー・ヨークの精鋭揃いじゃないですか。

さらに、エディ・パルミエリの名曲‘Mi Corazon Te Llama’ のカヴァーでは、

なんとパルミエリ御大がゲスト参加してピアノ・ソロを披露するという見せ場もあり。

ニュー・ヨークの精鋭が揃ったプエルト・リコ・サルサというのが、オツですね。

こういう充実作となかなか出会えなくなっているサルサ・シーンですけれど、

COVID-19禍でペア・ダンスを踊るのもはばかられる現在、

サルサ需要がますます減ることになりはしないか、心配であります。

Little Johnny Rivero "GOLPE DURO" Mod Squad MODS016075-9 (2020)

2021-04-06 00:00

コメント(0)

深淵なるア・カペラ・ゴスペル [北アメリカ]

超弩級のゴスペルのコンピレーションが立て続けにリリースって、

どういうシンクロニシティなんでしょうか。

サヴォイのゴスペルに、スタックスのゴスペル専門レーベル、ザ・ゴスペル・トゥルースと、

選曲・解説ともこれ以上の編集はないというくらいの素晴らしさなんですけれど、

このア・カペラ・ゴスペル集にはトドメを刺されました。

ゴスペルの魅力をもっともストレイトに伝えるのが、ア・カペラであることは、

異論のないところだと思いますけれど、ア・カペラ・ゴスペルといっても、

これほど豊かな世界があるということを、とことん味あわせる3枚組ですね。

クワイア、カルテット、シンガーズというスタイルの違いにとどまらず、

リード・シンガーの激しいシャウトばかりが売り物というわけではけっしてなく、

コーラスのアレンジで聞かせるグループありで、

そのヴァラエティ豊かな個性に圧倒されました。

ア・カペラ・ゴスペルというと、ついついハード・カルテットのシャウターばかり

注目しがちですけれど、ナイチンゲールズやピルグリム・トラヴェラーズなんて、

テイク6のハーモニーを、すでに40~50年代にやっていたんじゃないか!とびっくり。

こういう深いテクニックをじっくり聞かされると、ア・カペラの奥深さに感じ入りますねえ。

ソウル・スターラーズのような大物から、まったく聞いたことのない名前まで、

有名無名問わず、57組84曲を3枚のディスクに収録。

このコンピレがユニークなのは、アーティスト名をアルファベット順に並べた曲順。

ここまで割り切った並びのコンピレって、初めての経験ですけれど、

まるで研究用ファイルのような味気無さになるかと思いきや、

アーティストごとの個性を知るには、これ、もってこいの編集じゃないですか。

スタイルごとや録音順に並べると、アーティストの個性がぼやけてしまい、

アーティストをまとめて聴くために、ディスクのあちこちを飛び飛びで聴くという

面倒な作業をすることも、コンピレではしばしば起こるので、

こういう編集は「あり」ですよねえ。

それにしても、カルテットの伝統に遺されたブルージェイ・シンガーズの存在感は、

本当にデカかったんだなあと、良く分かりました。

数々の無名カルテットに、重厚なバーミングハム・カルテットの伝統が生きていて、

ア・カペラの完成度を磨き上げていたことが実感できる、珠玉の3枚組です。

v.a. "A CAPELLA BLACK GOSPEL: LOOK HOW THE WORLD HAS MADE A CHANGE 1940-1969"

Narroway PN1605/1606/1607

2021-04-04 00:00

コメント(0)

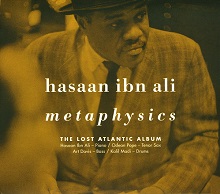

垂直系ピアノの逸品 ハサーン・イブン・アリ [北アメリカ]

レゾナンス・レコーズを筆頭に、ジャズの未発表音源の発掘が

盛んになっていますけれど、どうもぼく好みの人が登場してくれないんですよねえ。

まあ、シュミが偏っているのは自他とも認めるところなので、いかんともしがたいんですが。

でも、たまには天からの贈り物が届けられることもあるのです。

それがこの、ハサーン・イブン・アリ。

マックス・ローチに認められ、

65年にアトランティックからアルバム1枚を出して好評を得、

すぐさま同じ年の8月と9月の2日間で次のレコーディングを終えるも、

麻薬所持によって投獄されてしまい、2作目はお蔵入りとなり、

シーンから消えてしまったピアニストです。

その後78年のアトランティック社の倉庫火災によって、

2作目のマスターも焼失してしまい、復刻は絶望視されていたんですが、

このほどマスターのコピーが見つかり、

半世紀の時を経て、ついに日の目を見ることになったのでした。

好きなんだなあ、ハサーン・イブン・アリのピアノ。

エルモ・ホープから強い影響を受けたというのがまるわかりの、垂直系ピアノ。

垂直系ピアノというのは、村井康司さんが命名した造語で、

左手でゴンゴンとリズムを鳴らし、

右手もゴツゴツと引っかかりのある運指で鳴らすピアノのこと。

バド・パウエル以降主流となった、水平系ピアノに対して、

デューク・エリントンからセロニアス・モンクを経てセシル・テイラーへと繋がる、

オルタナティヴな存在だったジャズ・ピアノの系譜を命名したものです。

ハービー・ニコルズやアンドリュー・ヒルあたりも、この系譜のピアニストですよね。

これまでこうしたタイプのピアニストをひっくるめた表現がなかっただけに、

村井さんが「垂直系ピアノ」と形容したのには、思わずヒザを打ったもんです。

で、ぼくが好きなのは、断然こっちのタイプなんですよ。

ハサーン・イブン・アリの第2作は、トリオ編成だった第1作と変わって、カルテット編成。

ベースは、1作目同様アート・デイヴィス、ドラムスはマックス・ローチから、

ザ・スリー・サウンズのカリル・マディに交代し、

サックスにオディアン・ポープが参加しています。

本作のオドロキは、このオディアン・ポープの参加。

82年になってようやくソロ・デビュー作を出した遅咲きのオディアン・ポープについては、

だいぶ昔に記事を書いたとおり、大ファンなのであります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-03-01

そのポープの若き日のプレイが聞けるのだから、こりゃあ嬉しいですねえ。

なんでもポープは、ハサーンの家に何度も通っては、

一緒に練習していた仲だったそうです。

二人とも実家がノース・フィラデルフィアにあり、

ベニー・ゴルソンやソニー・フォーチュン、リー・モーガンなど、

近所に多くのジャズ・プレイヤーが住んでいたんですって。

本作は当時26歳のポープにとって、初録音となったんですね。

このアルバムも第1作同様全曲ハサーンのオリジナル。

タイトル曲‘Metaphysics’ がハービー・ニコルズを彷彿とさせる作風で、

垂直系ピアノの資質を如何なく発揮しています。

独特のタイム感覚や調性が安定と不安定を行き来する展開に対して、

明瞭なラインで巧みに補っていくポープのプレイが絶妙というほかありません。

時に両者は、異なるリズムでぶつかり合うスリリングな場面もあり、ドキドキしますよ。

半世紀も前の演奏が、こんなにスリリングでいいのか!と破顔しちゃうじゃないですか。

Hassan Ibn Ali "METAPHYSICS: THE LOST ATLANTIC ALBUM" Omnivore Recordings OVCD411

2021-04-02 00:00

コメント(3)