リズムの鬼 カミーユ・ベルトー [西・中央ヨーロッパ]

すごいリズム感の持ち主ですね。

フランス語でこんなにキレッキレのディクションで歌える人って、

ブロッサム・ディアリー以来じゃないかしらん。

ソフトに歌っても、リズムのキレがあるところに、高い才能が示されています。

びっくりさせられた主は、フランスから登場した、

新進ジャズ・ヴォーカリストのカミーユ・ベルトー。

おととしサニーサイドから出したアルバムが、

すでに一部で話題になっていた人だそうですが、ぼくは本作で初めて知りました。

サニーサイド盤ではスキャット・ヴォーカルが話題になったとのことで、

本作でもスキャットやヴォーカリーズを華麗にキめていますが、

そうした派手なパフォーマンスを可能としている、

この人のリズム感とディクションの確かさの方に、注目したいんですよね。

本作は、自作曲に加えて

ジョン・コルトレーン、ウェイン・ショーター、ビル・エバンスのジャズに、

ラヴェルやバッハのクラシック曲、セルジュ・ゲンズブール、ジョルジュ・ブラッサンス、

ブリジット・フォンテーヌのフランス語曲を取り上げています。

レパートリーによって、ディクションを使い分けているところは、

言葉の響きに自覚的な人ですね。大胆にして繊細な発声の表現力に感じ入りました。

タイトル曲は、

コルトレーンの「ジャイアント・ステップス」のヴォーカリーズ・ヴァージョン。

その鮮やかな料理ぶりを聴いていて、思わずカミーユに、早口ショーロ・ヴォーカルの

アデミルジ・フォンセカを聞かせてみたい、なんて思っちゃいました。

ぜったい興味を持って、チャレンジしてくれそうな気がします。

Camille Bertault "PAS DE GÉANT" Okeh/Sony Music 88985422332 (2018)

2018-05-26 00:00

コメント(0)

パレスチナ+スイスのジャジー・ヒップ・ホップ カヤーン [西・中央ヨーロッパ]

バロジの新作にヤられたのが呼び水になったのか、

立て続けにヒップ・ホップの面白いアルバムに出くわしています。

それもインドネシア、ブラジル、アラブという、

これまであまりなじみない土地のヒップ・ホップばかりなんですが、

なかでもウナったのが、このパレスチナとスイスの混成ユニット。

パレスチナ人ラッパー3人と、スイス人女性歌手に、

スイス人ジャズ・ミュージシャン6人によるユニットで、

生演奏によるジャジー・ヒップ・ホップ。

いわば、「アラビック・ヒップ・ホップ・ミーツ・ジャズ」であります。

これがもう、カッコいいのなんのって。超絶クールなアルバムです。

のっけの十数秒を聴いただけで、名盤と確信しましたね。

8年も前に出ていたCDなんですが、知りませんでしたねえ。

おそらく日本に入ってきたことないんじゃないかなあ。

仕掛け人は、スイス人ピアニストのクリスチャン・アントニウス・ミューラー。

プロデュースも、ミューラーがやっています。

どういう人かと調べてみたら、プログレからジャズ、クラシックまで幅広く演奏し、

作曲家・編曲家としても活躍する人のようですね。

カヤーンは本デビュー作以降、アルバムは出していないようで、

このアルバム限りのプロジェクトだったのかもしれません。

ユニット名は、アラビア語で「実存」「存在」を意味し、

イスラエル占領下の社会状況に対するパレスチナの若者の意見を、

ラップを通して表明しています。

ガザの悲劇的な状況にも触れているものの、怒りにまかせたラップではなく、

冷静に語りかけ、説得するような感情を抑えたフロウを聞かせます。

洗練されたサウンドは実にスタイリッシュで、

メロウネス溢れるジャジー・ヒップ・ホップは、

ポリティカルなメッセージをクールに伝えたいという、彼らの意志の表れなのでしょう。

Kayaan "WEDNESDAY" Finalbrain NB0183 (2010)

2018-04-16 00:00

コメント(0)

50代半ばを迎えたポップ・アイコン、カイーミを歌う リオ [西・中央ヨーロッパ]

リオ?

80年代ニュー・ウェイヴ時代に話題を呼んだ、あのフレンチ・ロリータ?

もちろん名前は知っているし、ヌード・ジャケットにも覚えがありますけど、

まったくの関心外の歌手で、じっさいに聴いたことはこれまでなし。

実はベルギーのシンガーで、生まれがポルトガルだったとは、今回初めて知りました。

そのリオの新作が、ドリヴァル・カイーミのカヴァー・アルバムというので、

へぇ~っと思って、手が伸びたんですが、これがなかなかの拾い物。

なんでまた、フレンチ・テクノ・ポップの元アイドルが、

カイーミをカヴァーするなんて、酔狂なことをしたのかは知りませんが、

これが初めて母語のポルトガル語で歌ったアルバムとなったそうです。

ジョビンのボサ・ノーヴァをカヴァーするような、ありきたりの企画ではなくて、

カイーミに白羽の矢を立てたのは、

一世を風靡した尖ったポップ・アイコンの意地でしょうか。

『森高千里、加山雄三を歌う』みたいな。ちょっと違うか。

それはさておき、初体験のリオ。

おそらく往時とはまったく変わったと想像する枯れた声が、

カイーミを歌うのにちょうどよい塩梅。

55歳となったリオが、一人の大人の女性として、

カイーミの歌に向き合っているのが伝わってきて、爽やかに聞けます。

演奏は全員ヨーロッパ人のようですけれど、シンプルな編成で、

カイーミの音楽性を素直に再現していて、好感が持てます。

ボサ・ノーヴァやジャズとかにアレンジしたりしてるんじゃないかと、

ヒヤヒヤしてたんですが、大丈夫でしたね。

伴奏のギターが、ナイロン弦じゃなくスティール弦なのも、

カイーミの音楽をちゃんと理解している証拠ですね。

ブラジル人がカイーミをカヴァーすると、

ちょっと真面目に取組みすぎるきらいもあり、

コミカルな味もあるカイーミのポップ性を、

素直に引き出した本作は、グッジョブです。

Lio "LIO CANTA CAYMMI" Crammed Discs ZEP020 (2018)

2018-04-12 00:00

コメント(0)

ロッキン・バラフォン カナゾエ・オルケストラ [西・中央ヨーロッパ]

フランスではバラフォンがきてるのか?

その名もバラフォニックスという、バラフォンをフィーチャーした

白人のアフロ・ファンク・バンドが登場したと思ったら、

今度はトゥールーズから、バラフォンが主役の

アフリカ/ヨーロッパ混成バンドのデビュー作が届きました。

ブルキナ・ファソ、ボボ=ディウラッソ近郊の村に生まれたバラフォン奏者の

セイドゥー“カナゾエ”ジャバテ率いる、カナゾエ・オルケストラです。

カナゾエの脇を固めるのが、マルチ・インストゥルメンタリストで、

ンゴニ、コラ、フラニの笛、ジェンベを演奏するママドゥ・デンベレと、

歌手のザキー・ジャラで、二人ともバラフォンを演奏し、

カナゾエとバラフォンの二重奏・三重奏を繰り広げています。

カナゾエはジュラ、ザキーはブワと民族は違いますが、3人ともグリオの出身者。

そして、ベース、ドラムス、パーカッション、サックスの4人がフランス白人です。

いやあ、アレンジがカッコえぇ~♪

思えば、80年代末のアフリカン・ポップスにはよくあったよねえ、

こういうキメまくりのリフ・アレンジ。

サリフ・ケイタの『ソロ』や『コヤン』の頃。覚えてます?

なんか、懐かしーなぁ。

エレクトリック・サウンドが主流の時代には、ドラムスとベースのリズム・セクションで、

ロックぽいリフをアレンジに取り入れるのが定石でした。

のちにサウンドがアクースティックに移行すると、ドラムスとベースが後退し、

パーカッションのアンサンブルがリズム・セクションの中心となって、

こういうアレンジは、影を潜めるようになったんでしたっけ。

伝統的なサウンドが前面に出てくると、

ギターやサックスがこういうキメのリフを鳴らすというのは、

なんともわざとらしく、そぐわなくなっちゃいましたもんねえ。

ドラムスとベースによる割り切りのいいビートと違って、

パーカッション・アンサンブルのニュアンス豊かなリズムとキメのリフとは、

相性が良くなかったともいえます。

でも、あらためて、アクースティックなアンサンブルで、

シンプルなベースとドラムスによるリズム・セクションをバックに、

リフやブレイクを要所要所で放つというのは、悪くないですよねえ。

伝統的なメロディの合間に取り入れられるリフが、実に軽快です。

サックスとバラフォンがユニゾンで長いリフを演奏したり、

ドラムスとパーカッションも加わってバンド全員がブレイクをきめたりするほか、

曲中にリズムが何度もチェンジするなど、リズム・アレンジがよく練られています。

80年代マンデ・ポップの再構築といった感がありますね。

シンセサイザーのような鍵盤系楽器は不在なので、80年代末のサウンドとは当然違って、

当時よくあったリフを多用したアレンジとはいえ、古臭さはありません。

特に成功の鍵となっているのは、サックスがジャズぽいフレーズを慎重に避けていることかな。

サックス奏者はジャズ・フィールドの出身と思われ、ちらりとジャズぽいフレーズも吹くんですけど、

アフリカ音楽をよく理解して、ジャズぽくならないように配慮しているようで、喝采もんです。

ごりごりの伝統メロディに、グリオ臭い歌、

そしてコロコロとよく歌うバラフォンのアンサンブル。

こういうサウンドに、ジャズの語法を持ちこんじゃいけませんよね。

ここは、ロッキンなサウンドが一番お似合いで、

だからこそリフやブレイクの多用が痛快な好アルバムです。

Kanazoé Orkestra "MIRIYA" Buda Musique 5722899 (2016)

2016-12-20 00:00

コメント(2)

エチオピア=ジャマイカ=ヨーロッパ・トライアングルの新たな夜明け ブラック・フラワー [西・中央ヨーロッパ]

ベルギーって、面白いバンドが出てくるなあ。

ムラトゥ・アスタトゥケのエチオ・ジャズにインスパイアされたバンドの登場です。

ブラック・フラワーは、サックス兼フルート奏者のナタン・ダムスをリーダーに、

コルネット兼アルト・ホルン、ドラムス、ベース、キーボードの5人組。

一昨年に出ていた本作がデビュー作だそうです。

エチオ・ジャズをベースに、アフロビートにグナーワなどもミックスしていて、

同じベルギー出身のシンク・オヴ・ワンにも通じる音楽性を聞かせます。

じっさいコルネットのジョン・バードソングは、シンク・オヴ・ワンでプレイしていたことがあるとのこと。

メンバーの来歴を見ると、このバンドの音楽性がよくわかります。

リーダーのナタン・ダムスとベースのフィリップ・ヴァンデブリルは、

アントワープ・ジプシー・スカ・オーケストラの出身で、ベースのフィリップは、

コチャニ・オルケスタルやマルコ・マルコヴィッチのほか、リー・ペリーとも共演歴があるとのこと。

シモン・セゲルスは、マーク・リボーと共演歴があるジャズ・ロック・ドラマーで、

ゲスト参加のギターのスモーキー・ホーメルは、ベックやトム・ウェイツのバックを務めた人です。

象のいななきを模したアルト・ホルンが咆哮するサイケデリックなトラックから、

エチオピア正教会のスピリチュアルな雰囲気を醸し出す静謐なトラックまで、

適度にラフでダイナミクスを活かしたミックスによって、ヌケのいいサウンドが繰り広げられます。

ラストのナタンがサックスとメロディカを持ち替えて吹くタイトル曲では、

ムラトゥ・アスタトゥケのエチオ・ジャズとオーガスタス・パブロのダブが交叉する、

ミスティックなオリエンタル・ムードがいっぱい。

アビシニアを夢見たラスタファリアンという構図を、

ヨーロッパの視点から再構築したとでもいうべき演奏じゃないでしょうか。

エチオピア=ジャマイカ=ヨーロッパ・トライアングルの新たな夜明けと呼びたい、

秀逸なトラックです。

Black Flower "ABYSSINIA AFTERLIFE" Zephyrus ZEP020 (2014)

2016-04-30 00:00

コメント(0)

タトラ山地の親子トリオ カペラ・マリショフ [西・中央ヨーロッパ]

ポーランドの伝統音楽って、あんまりよく知らないんですけれど、

昔聴いた、ポーランド南部タトラ山地に暮らすグラル人の伝統音楽が強烈で、

こりゃ、すごいやとノケぞった記憶が、かろうじてあるくらい。

その頃に買ったCDがわずか3枚あるだけで、中欧の音楽はまったく暗いかぎり。

というわけで、「ミュージック・マガジン」の今月号で松山晋也さんが紹介されていた、

「驚くべき逸材」というポーランドの家族バンドに、がぜんソソられたのでした。

カペラ・マリショフというそのグループ、お父さんと16歳の息子に12歳の娘による3人で、

南部の町メンチナ・マワの出身とのこと。

調べてみたら、なんと、まさしくタトラ山地じゃないですか。

外界との接触の少なかったこの地方には、ポーランド平地部とは異質の音楽が育まれ、

厳しい自然環境に鍛えられた強靭な響きが特徴になっています。

スロヴァキアからルーマニアに連なる、カルパティア山脈一帯の伝統音楽と同系統のもので、

硬く太い音質を好み、鉈を振り下ろすようなビートの激しさと、不均等なリズムは、

ロマ音楽との親和性を強く感じさせますね。

親子3人は、ヴァイオリン、ギター、コントラバス、アコーディオン、ハーディガーディ、

バラバン、フレーム・ドラム、バラバン・ドラムをさまざまに演奏するんですが、

16歳の息子のヴァイオリンがスゴいんです。最初お父さんが弾いてるのかなと思ったんですが、

YouTubeで見て、ノケぞりました。艶やかな音色を聞かせる熟達プレイは、名人級ですよ。

そして、12歳の娘の素朴そのもののブッキラボーな歌が、またいいんです。

タトラ山地の伝統音楽らしい野性味が、たっぷりと表現されています。

タイトルに“mazurek” が付く曲が目につきますが、マズレックとはポーランド語のマズルカのこと。

ご存じのとおり、マズルカはポーランドが生んだダンス・ミュージックなわけですけれど、

この地方流のマズルカは、一般に思い浮かべる優雅なマズルカとは、

まるっきり別物のビートを繰り出します。

この土地に伝わってきた伝統音楽の資質をしっかりと受け継ぎながら、

民俗音楽的な野趣とは一線を画す、現代ならではの洗練を演奏に示すところに、

このグループのインターナショナルな活躍を期待せずにはおれませんね。

Kapela Maliszów "MAZURKI NIEPOJĘTE" Karrot Kommando KK79 (2015)

2016-02-10 00:00

コメント(0)

アヴァン・フュージョン・ギター・トリオ ファビュラス・オーストリアン・トリオ [西・中央ヨーロッパ]

真冬の定盤、スティーヴ・カーンの“CROSSING” を今年もまた聴き返しているんですが、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-01-21

アイウィットネス時代のスティーヴ・カーンのファンなら、

おぉ、これは……と、頬を緩めることウケアイの快作と出会いました。

ファビュラス・オーストリアン・トリオを名乗る、オーストリアの3人組です。

どういう人たちなのか、ぜんぜん知らないんですが、

ジャズ・コーナーの試聴機で耳にして、ぶっとんじゃいました。

スティーヴ・カーンのギターの最大の特徴は、個性的なヴォイシング。

独創的な和声のセンスを持っている人ですけれど、

このアレックス・マハチェクというギタリストは、

カーンと同じ資質を思わすコード使いを聞かせます。

アヴァンなセンスの楽曲も、スティーヴ・カーンと共通するセンスを感じさせるんですよねえ。

違いはテクニカルなギター・ソロでしょうか。スティーヴ・カーンは早弾きをしませんが、

アレックス・マハチェクは、アラン・ホールズワース風のスピーディーなソロを繰り出します。

ベースのラファエル・ポーシェ、ドラムスのハーバート・ピルカーも相当なテクニシャンで、

トリオとしてのコンビネーションも見事。

惜しむらくは、録音とミックスがこじんまりとしていて、

演奏のダイナミズムを十二分に伝えていないこと。

ライヴはもっとすごいんじゃないかな。ピットインあたりで観てみたいです。

Fabulous Austrian Trio "LIVING THE DREAM" Abstract ABLX051 (2015)

2016-01-19 00:00

コメント(0)

マヌカン、怒る インナ・モジャ [西・中央ヨーロッパ]

マリ、バマコ生まれのインナ・モジャは、フランスのファッション界で活躍するマヌカン。

“French Cancan” の世界的ヒットで、顔と名前は知ってましたけど、

その後聞いた10年のデビュー作が、セレブの道楽芸みたいな凡庸ポップスで、幻滅。

マリ人といっても、アフリカン・ポップスとは無縁の人と思っていたら、

3作目の新作のジャケットは、故国マリが舞台となっていて、

タイトルもずばり『モテル・バマコ』ときましたよ。

ショービズ界のセレブの突然の心変わりに、こりゃまた一体どうしたことかと思えば、

内戦状態に陥った故国マリへの、怒りと悲しみに満ちたプロテスト・アルバムとなっていて、

インナは本気モードで、怒ってます。ちょっとびっくりしつつも、

“French Cancan” のケーハクなセレブというイメージが払拭されました。

イスラム過激派によって占領されたトンブクトゥで、

女性たちが迫害されていることに対する、怒りに満ちた“Tombouctou” では、

英語の歌詞とバンバラ語のラップで、屈辱を受ける女性たちに向け、

口を覆うスカーフを取りなさい(黙ってないで発言しなさい)と歌っています。

ただし、本作のベーシックなプロダクションは、あくまでもエレクトロ・ポップです。

リズム処理にアフリカらしいグルーヴ感はないし、

コラもサンプルという作り物感いっぱい仕上がりなので

アフリカはあくまでもサウンド・コラージュという側面は拭えません。

それでも、ウム・サンガレをゲストに迎えてマリで録音した曲では、

ズマナ・テレタのソクやカマレ・ンゴニをフィーチャーしているし、

在フランス・マリ人ラッパーのオクスモ・プッチーノをゲストに迎えた曲は、

ヴェテランのシェイク・ティジャーン・タルがプロデュースしています。

そうそう、コンゴ人ラッパーのバロジもゲストに加わっていますよ。

今回初めて知ったんですけど、インナはフランスに来る前、

レイル・バンドでコーラス・ガールをやっていたんですってね。

鼻持ちならないマヌカンとばかり思っていましたが、

ちゃんと音楽のキャリアもあったとは、失礼いたしました。

個人的に好感を持ったのが、ジャケット内部やCDレーベルのデザインに施された、

バンバラの伝統的な泥染布や、ライナーにあるマリで撮影されたインナーのご両親の写真など。

アフリカン・ポップス・ファンにはおススメしにくいものの、

マリ人女性として黙っちゃられぬと、根性みせた一作、意気に感ずです。

Inna Modja "MOTEL BAMAKO" Warner Music France 0825646051083 (2015)

2016-01-17 00:00

コメント(0)

サハラに沈むジャズ・ハウス サン・ジェルマン [西・中央ヨーロッパ]

フレンチ・タッチ/ジャズ・ハウスのプロデューサー、

サン・ジェルマンことルドウィック・ナヴァーレの新作。

00年の大ヒット作“TOURIST” 以降、すごいごぶさた~と思ったら、

じっさいあれ以来の作なんだって。15年ぶりになるわけか。

クラブ・ミュージックのコーナーなんて、普段チェックもしないくせに、

こういう自分向きの作品とは、ちゃんと出会えるという不思議さ。

長くレコードと付き合っていると、相手から呼ばれるのを感じます。

ライナーには、砂に埋もれるルドウィック・ナヴァーレの3Dマスクが。

砂からかろうじて見せる顔の輪郭がアフリカ大陸を表すように、

新作はアフリカの音楽家たちと共演したアルバムとなっています。

クラブ・ミュージックとアフリカ音楽の関係でいうと、ディープ・ハウスの連中が作る、

「アフロ」だとか「トライバル」を冠したデタラメなまがいモノに、

ずいぶんウンザリさせられてきたものですけれど、

ナヴァーレはアフリカ音楽に理解があるようですね。

砂まみれのナヴァーレの顔がサハラ砂漠を暗示するように、

トゥアレグ、ソンガイ、プールなど、

近年注目を浴びる非マンデ系のマリ音楽にフォーカスを当てています。

1曲目からンゴニ、バラフォン、コラに絡むブルージーな歌に、

「ディープ・ハウス・ミーツ・デザート・ブルース」かと思いきや、

ライトニン・ホプキンスの“You Caused My Heart To Weep” をサンプルしていると知り、仰天。

ナヴァーレ、やるなあ。このアイディアには、ウナらされました。

在フランスのマリ人ミュージシャンばかりでなく、

ズマナ・テレタ(ソク)、アダマ・クリバリ(カマレ・ンゴニ)といった、

当代マリの一流ミュージシャンを起用しているところも嬉しいし、

声がだいぶ荒れてしまったとはいえ、ナハワ・ドゥンビアの歌には、グッときましたね。

こうしたマリのミュージシャンたちの人選を、コーディネーターの手を借りることなく、

ナヴァーレ自身がやったのだとしたら、相当なマリ音楽通といえますよ。

浮遊するハウス・ビートや、洗練されたクロスオーヴァー・サウンドは、

従来からのナヴァーレのジャズ・ハウスの作法にのっとったもの。

クールなサウンドに沈む砂漠のブルースは、冬のパリの冷気を伝えます。

St Germain "ST GERMAIN" Primary Socoety/Parlophone/Warner Music France 0825646122011 (2015)

2015-12-28 00:00

コメント(0)

古層で繋がるハンガリーと日本 サローキ・アーギ [西・中央ヨーロッパ]

ハンガリーの歌姫サローキ・アーギがやってきました。

コットンクラブでたったひと晩だけのための来日なんて、なんかもったいない気がしますけれど、

これは見逃すわけにはいかないと思ったのは、ぼくだけじゃなかったんでしょう。

ファーストもセカンドもソールド・アウトしたらしく、会場ぎっしり満員でありました。

ぼくはこの人の08年作“A VÁGY MUZSIKÁL” が大好きなんです。

ハンガリーの女優兼歌手として活躍した、カタリン・カラーディの曲集といいますが、

カタリン・カラーディという人も知らなければ、ここで歌われている曲の一つも知らなかったので、

サローキのどこまでも自然体な、子守唄のような歌のたたずまいに、やられてしまったんでした。

で、楽しみにしていた5月24日、セカンド・ショウ。

ピアノ、ベース、ギター、ドラムス、テナー・サックス、トロンボーンの6人がスーツ姿で現れ、

「A列車で行こう」をいきなり始めたのには、腰砕け。あまりに平凡な演奏に戸惑っていたら、

1曲目が終わったところで、鮮やかな朱のロング・ドレスを着たサローキが登場、

CDそのままの安定感のある歌いぶりで、

“A VÁGY MUZSIKÁL” のレパートリーを中心に歌ってくれました。

メンバーはピアノとドラムスをのぞき、“A VÁGY MUZSIKÁL” で演奏していたのと

同じミュージシャンたちで、演奏はジャズ・フォーマットながら、

サローキはいっさいフェイクを使わないし、ジャズ・マナーなところはまったくありません。

40年代のハンガリアン・ジャズのスタンダードと紹介して歌った曲もありましたけれど、

サローキをジャズ・シンガーと呼ぶのは、ぼくには違和感があるなあ。

ベシュ・オ・ドロムで伝承曲を歌っていたからといっても、

トラッド(フォーク)・シンガーだというわけでもなく、

知的なポップ・シンガーというのが、彼女の立ち位置だと思います。

意外だったのは、ファドを1曲(ミージアの“Paixões Diagonais”)歌ったこと。

ハンガリーのメロディに似ているのでという前振りで、ギターのみをバックに歌ったんですが、

それまでずっとストレイトに歌っていたのが、突然こぶしを使って歌い出したのは新鮮でした。

とはいえ、ファドは彼女の持ち味とは違って、ちょっと似合わないなあと思っていたところ、

ハンガリー民謡をア・カペラで聞かせた時のこぶし使いには、ウナらされましたね。

複数の増音程を取り入れたハンガリー音階独特のメロディは、

オリエンタルな雰囲気を濃厚に醸し出して、そのこぶし使いも

ファドのように大きく回すのではなく、日本民謡に通じるものを感じさせました。

これには観客一同心を打たれ、ひときわ大きく長い拍手が送られました。

サローキも感無量といった表情で、胸に手を当て深々とお辞儀をしていましたね。

さらに続けてのオドロキは、日本の有名な曲を歌うので、

みなさんもどうぞ歌ってくださいねといって歌い出した「さくらさくら」。

歌い出しのメロディを間違え、歌い直してからの日本語の発音と

イントネーションが完璧だったのには、驚愕。

こちらではこぶしを使わず、原曲に忠実な歌いぶりで、

「さくらさくら」って、こんないいメロディだったっけかと、目うろこ。

マジャール人がアジア系だということで、ハンガリーと日本の類似性がよく指摘されますけれど、

マジャールの民謡は5音音階が多いところも、

日本とハンガリーが古層で繋がっているんじゃないかという妄想をかきたてる瞬間でした。

Szalóki Ági "A VÁGY MUZSIKÁL" FolkEurópa FECD041 (2008)

2015-05-26 00:00

コメント(0)

オクシタンの女声ポリフォニーとリズムの魅力 ラ・マル・コワフェ [西・中央ヨーロッパ]

ケパ・フンケラの新作で、ソルギニャクの歌声にすっかりやられてしまって、

地声で歌うフレッシュな女性コーラス・グループを、もっと聴きたくなりました。

そこで真っ先に手が伸びたのが、オクシタンのラ・マル・コワフェの11年作。

昨年のアルバムもすごく気に入ってたんですけど、

そういえばここで話題に取り上げたことがありませんでしたね。

南フランス、ラングドック地方オード県ミネルヴォワの

女性5人組ポリフォニー・グループ、ラ・マル・コワフェは、

オクシタンの男声ポリフォニー、ルー・クワール・デ・ラ・プラーノのいわば妹分ともいえるグループ。

重厚になりがちな男声ポリフォニーと違って、

おきゃんな騒々しい雰囲気も親しみやすい、女性らしい柔らかなハーモニーがとっても魅力的です。

伴奏はパーカッションと手拍子だけ。

いっさいのメロディ楽器を使わないところがいいですよね。

オクシタン音楽とブラジル北東部のノルデスチ音楽との関連が一時期話題を呼んで、

ノルデスチのルーツがオクシタンの吟遊詩人

トロバドールの音楽にあることを実証しようとする試みが

一時期盛んに行われていましたけれど、

オクシタンにはヨーロッパらしからぬリズムの魅力があることは確かです。

作編曲を務めているのは、オクシタンの吟遊詩人らが残した詩を、

アコーディオンやパンデイロ、ザブンバなどのノルデスチの伝統楽器を使って演奏するグループ、

デュ・バルタスのリーダー、ローラン・キャヴァリエ。

ラ・マル・コワフェのアルバムで聴かれるリズムの魅力は、

直接的にはノルデスチのココやエンボラーダを思わせますけど、

ぼくにはインド洋のマダガスカルやコモロの音楽にも通じている気がしてなりません。

ベンディールがアラブの風をもたらすように、

彼女たちの音楽には、さまざまな土地のリズムが織り込まれているのを感じます。

そんな思いを強く確信したのは、先日、ひとり休日出勤して仕事をしていた時のこと。

休日だと会議や部下にジャマされず、仕事がとてもはかどるんですけど、

職場に誰もいないとばかり思い、ラ・マル・コワフェを大音量でかけて聴いていたら、

「すごくステキな音楽ですね! どこの国の歌ですか?」と女性の声がして、

びっくりして飛び上がってしまいました。

ぼくより先に出社していた女性職員に気付かなったというマヌケな話なんですが、

すっかりラ・マル・コワフェが気に入った彼女のためにこの2枚を買ってあげたら、彼女曰く、

ポリフォニー・コーラスより、リズムが面白いっていうんですね。

ラ・マル・コワフェの音楽の魅力は、コーラスばかりでなく、リズムにあることは間違いありません。

La Mal Coiffée "ÒU! LOS ÒMES!" Sirventés 21166013 (2011)

La Mal Coiffée "L’EMBELINAIRE" Sirventés 209144 (2014)

2015-02-17 00:00

コメント(0)

トゥー・ステップス・フロム・エチオ・ジャズ インペリアル・タイガー・オーケストラ [西・中央ヨーロッパ]

インペリアル・タイガー・オーケストラの新たなる展開、支持します!

デビュー作“ADDIS ABEBA” を聴いて、往年のエチオ・ジャズを再現する演奏力にぶったまげ、

アフロビートの次はエチオ・ジャズだ!とばかりに大騒ぎしたんですが、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-01-07

続いて出た“MERCATO” がいきなり大人しくなってしまって、失望してたんですよ。

デビュー作の粗削りなところをそぎ落として、サウンドをきれいに整えただけの印象が強く、

若いバンドが、わずか2作目で守りに入ってどうすんだよと。

デビュー作の咆哮するサックスや暴れまわるオルガンに、

かつてのどくとる梅津バンドや渋さ知らズをダブらせていたぼくは、

もっと大化けしてほしいという過大な期待を、抱きすぎてしまったんでしょうねえ。

公平にみれば、“MERCATO” が水準以上の作品であることは間違いないので、

あまり不満を表明しないように、自省はしてたんですけれども。

そんなわけで、自分のなかでは彼らへの期待がしぼんでいたので、

今作の化け方は、嬉しかったなあ。

今作のポイントは、重心の低かった60~70年代のエチオ・ジャズから、

80年代以降のチープなアナログ・シンセを取り入れたエチオ・ポップへの変化ですね。

ボトムを軽くし、しなやかなグルーヴに変化させているところがミソ。

リズム・マシーンの無機質なビートを一部で取り入れたりしてるんですが、

演奏はライヴ感いっぱいのなまなましさを保っているから、サウンドが安っぽくなっていない。

あと、スーダン音楽に手を伸ばしたラスト2曲も、拍手喝采もの。

スーダン歌謡の大物ムハンマド・ワルディの曲を取り上げるなんて、嬉しいですねえ。

音頭ノリの温かなグルーヴにのせて、サックスもぶりばり吹きまくって、そうそう、こうでなくっちゃね。

今回の変化は、エチオ・ジャズの再現から解き放たれ、

凡百のエチオ・ソウル/フュージョンに陥ることもなく、

インペリアル・タイガー・オーケストラ独自のサウンドを開拓しようとする、彼らの意気を感じます。

エチオ・ジャズから出発した彼らが今後どんなサウンドを生み出していくのか、ますます楽しみです。

Imperial Tiger Orchestra "WAX" Moi J’Connais MJCR022 (2013)

2014-01-13 00:00

コメント(0)

ジャンゴの極私的思い出 ジャンゴ・ラインハルト [西・中央ヨーロッパ]

はぁ。これじゃ抗しがたいですね。

ジャンゴ・ラインハルトがフランスのヴォーグに残した8作品をコンパイルしたボックス。

1980円という表示に我が目を疑いましたよ。CD8枚組でこの価格。

「0」をひとつ書き忘れてんじゃないかというお値段であります。

ボックスものはできるだけ買わないようにしているとはいえ、さすがにこれだと手が伸びます。

ジャンゴのボックスでは、これまでも10枚組や15枚組とかがありましたけど、

それらは解説なしの、まさに曲が聴けるだけという、廉価レーベル制作のボックス。

ところが、こちらはソニー・フランス製のボックスで、32ページのブックレット付き。

ジャズ・ピアニストでソニー・ジャズのA&Rも務めた、

アンリ・ルノーのライナー・ノーツが、英仏二カ国語で載っています。

装丁の方も、しっかりとした作りの化粧箱入りで、正直、19800円で売ったって、

ぜんぜん不思議ないクオリティですよ。

というわけで、これからじっくりジャンゴ・ラインハルトを聴き直そうと思っているんですが、

今日はちょっとだけジャンゴの個人的な思い出話を。

ぼくがジャンゴを知ったのは、幼稚園の頃、父がかけていたレコードがきっかけでした。

父がラテン音楽好きであったことは、これまでも何度か書いたと思いますが、

ラテン以外にジャズのレコードもちょくちょく聴いていたんですね。

なかでも父のお気に入りは、ジャンゴ・ラインハルトや

ニュー・オーリンズ・ジャズのジョージ・ルイスで、

今思うとメインストリームなジャズには関心がないようでした。

「エキゾティックな響きを持つ音楽が好き」というテイストは、父から引き継いだようなもので、

のちにダン・ヒックスの“STRIKING IT RICH!” を無人島レコードとして惚れ込むようになるのも、

この頃に蒔かれた種という気がします。

ま、そんなこんなで、ぼくもジャンゴを好きになったんですが、

なぜかぼくは、ジャンゴ・ラインハルトの名前を、アントン・カラスと間違えて覚えてしまったのでした。

ちょうどその当時、ハンガリー系オーストリア人ツィター奏者アントン・カラスによる

『第三の男』のテーマ曲が爆発的なヒットをしていて、この曲もお気に入りだったぼくは、

ジャンゴとアントン・カラスをごっちゃに記憶してしまったんですね。

その間違いに気付かされたのは、十年以上経った中学生の時。

学校の何かの行事の時にかかったジャンゴ・ラインハルトのレコードに、

「これはアントン・カラスだね!」と得意満面に答えたぼくは、

先生からものの見事に鼻をへし折られ、赤っ恥をかいてしまいました。

まあ、今思えば、ともにジプシー音楽をルーツとする二人を混同していたのだから、

なかなかに味わい深い、思い違いだったような気もしますけれど。

子供の頃、長年にわたってアントン・カラスと思い込んでいたせいか、

いまだにジャンゴ・ラインハルトの名を見るたび、アントン・カラスが頭をよぎるのでした。

Django Reinhardt "DJANGO REINHARDT ON VOGUE : COMPLETE EDITION (1934-1951)" Sony Music 88725444692

2013-10-19 00:00

コメント(0)

リンディー・ホップのリヴァイヴァル チュー・チュー・パニーニ [西・中央ヨーロッパ]

秋の宵にぴったりの、小粋なアクースティック・スウィングです。

チュー・チュー・パニーニは、ドイツ人女性歌手のネリー・コースターと、

ギター、トランペット、トロンボーン、チューバを演奏する

ポーランド人のラディック・フェイドクによるユニット。

サポート・メンバーに、ローマン・バビックのピアノ、ニールス・エムフォーストのベース、

パトリック・フリングストのドラムスが加わり、クインテット編成で演奏しています。

こんな音楽をやっているグループが、アメリカのオースティンとかじゃなくて、

ドイツから出てくるのが面白いですね。

魅力はなんといっても、ネリー嬢のレイジーなヴォーカル。

ダルなムードを醸し出す雰囲気たっぷりの歌いっぷりが、いいですねえ。

学校でジャズ・ヴォーカルを習ったような人じゃ、こうはいきませんよ。

昔のマリア・マルダーやマリアン・プライス

(元ダン・ヒックスとホット・リックス)を思い出すチャーミングな歌の表情は、

ジャズ・プロパーでないことをはっきり示しています。

演奏の方も、スウィンギーなギターに、多重録音したトロンボーン、チューバなど、

オールド・タイミーなスウィング・ジャズを気持ちよくやっていて、

心ウキウキ、なんともいい気分にさせてくれます。

ジャケットには「リンディー・ホップ・アプルーヴド」と書かれていて、

どうやらこの連中、20年代のニュー・ヨークのハーレムから生まれたダンス・ステップ、

リンディー・ホップの再興をネラっているようですね。

リンディー・ホップは、20年代にチャールストンから発展して生まれた、

即興性の強いスウィング・ダンスで、男性が女性を左に右に大きく振りながら、

ダイナミックにダンスするもの。30年代にはジッターバッグに取って代わられますが、

その影響力は世界中に広がるほど大きく、南アの大衆音楽マラービのジャイヴ感覚も、

リンディー・ホップのダンスが育てたものでした。

クラブ・ミュージックやカフェ・ミュージック・ブームのはざまに生まれた、

エレクトロ・スウィングの落とし子ともいえるグループが、

リンディー・ホップをリヴァイヴァルしようとする小粋な試みは、

凡百の大味なエレクトロ・スウィングとは一線を画すもの。支持したいですね。

Choo Choo Panini "MOON RAY" 5678 no number (2011)

2013-09-25 00:00

コメント(0)

オランダ発モロッカン・バンド カスバ [西・中央ヨーロッパ]

オランダにこんなモロッカン・バンドがいたんですね。知らなかったなあ。

グナーワ、ライ、シャアビをごたまぜにしたミクスチャー・バンドといえば、

ONBことオルケストル・ナシオナル・ド・バルベスがすぐに思い浮かびますけど、

カスバはまさに、そのモロッコ版ONB。

本家ONBの方はタテノリ・ロック系のドラマーに交替して、個人的には幻滅しちゃいましたが、

カスバは初期ONBに通じるマグレブ・ビートを生かしていて、ごきげんです。

ONBはデビュー作のライヴ盤に限ると思っているファンなら、バッチリでしょう。

ちなみに、あのドラマーに交替してストーンズのカヴァーをやった08年作“ALIK” 以来、

ぼくはONBを完全に見限ったので、このカスバは期待大ですよ。

カスバはモロッコ人とオランダ人から成るバンドで、

オランダを拠点にベルギー、モロッコを頻繁にツアーしているようです。

音楽性としては、モロッコよりアルジェリア色の方が強い印象があり、

ロンドンをベースに活動するアルジェリア系バンドのファンタジアともダブります。

モロッコ人ミュージシャンを含むバンドで、モロッコ国外で活動しているバンドというと、

グナーワ・インパルスとかモモがいましたね。

どちらもグナーワ色が強いバンドだったけど、最近はどうしてるんでしょ。

カスバはONB同様、洗練されたアレンジですっきりと聞かせるところが持ち味。

グナーワの野性やマグレブ音楽の土臭さを求めるムキには、物足りないかもしれませんが、

ホーン・セクションやエレキ・ギター、コーラスの扱いには、一朝一夕ではできない

マグレブ・フュージョンのスキルを十分に感じさせ、聴きごたえがあります。

09年の前作“DARNA” も聴いてみましたが、

先に最新作を聴いてしまったせいか、こじんまりとした印象が残りました。

それだけ彼らが成長して、スケール・アップした証拠なんでしょう。

ライヴ・バンドしての実力も高そうで、ぜひライヴを体験してみたいですね。

Kasba "SODFA" Buma Stemra KA03 (2011)

2013-07-19 00:00

コメント(0)

青い瞳のブルースマン ハンス・テーシンク [西・中央ヨーロッパ]

うぅ、たまんねぇ~。こういうオヤジ声にヨワいんですよぉ。

ブルージーなメロディを、深みのあるバリトン・ヴォイスで呟くように歌われると、それだけでメロメロ。

すぐに連想したのが、ラリー・ジョン・ウィルソン。

ぼくの大好きなシンガー・ソングライターなんですけど、あまり知られた人じゃないから、

J・J・ケイルを挙げた方が通りがいいかもしれませんね。

そんなアメリカ南部のスワンプ香り高い音楽をやるのは、なんとオランダ人というハンス・テーシンク。

ぼくは本作で初めてハンクを知りましたが、もうキャリアは長い人らしく、

本作のジャケ内に18枚もの過去作のタイトルが載っています。

そんなヴェテランだからこそ出せる味わいというか、歌もギターも枯れていて、すごくいい感じ。

カントリー・ブルースを基調としたアクースティック・ギターに、

バンジョー、マンドリン、ハーモニカなどを自身で重ねただけの、

シンプルなサウンドのアルバムとなっています。

ハンスはライ・クーダー・フォロワーみたいな立ち位置にいるギタリストで、

自作のほか、ブラウニー・マギーのブルース、古いゴスペル、黒人民謡などを歌っています。

“Make Me Down A Pallet On Your Floor” なんて曲も取り上げていて、

ぼくはデルタ・ブルースのスゴ腕ギタリスト、ウィリー・ブラウンをすぐ思い浮かべましたが、

ハンスの歌は、ミシシッピ・ジョン・ハートが歌ったヴァージョンに近いかな。

面白いのは“Kathmandu” という自作曲で、ハンスのギターのバックでタブラが叩かれます。

なんじゃ、こりゃと思ったら、ハンスは2010年のヒマラヤン・ブルース・フェスティバル(!)に招かれ、

この曲はその時のカトマンズ滞在の経験を歌ったのだとか。

オランダ生まれの白人ブルースマンが、ネパールのブルース・フェスティバルで歌うだなんて、

なんだかジョークみたいな話ですけど、いまやそういう時代なんですねえ。

ちなみにブルース・フェスティバルといえば、

いまや中国、インド、トルコ、ベネズエラ、リトアニアでも開かれているという現実。

ブルースもジャズも、いまや学校で習うようになった時代では、

ヒマラヤの麓でブルースが奏でられたとて、なんの不思議もないってことですか。

そんな人類共通の音楽遺産と化した、21世紀の北米南部音楽の味わいがここにあります。

Hans Theessink "WISHING WELL" Blue Groove BG2320 (2013)

2013-05-12 00:00

コメント(0)

CTIサウンドふたたび ティル・ブレナー [西・中央ヨーロッパ]

う~ん、ティル・ブレナーって、憎めないヤツだなあ。

ドイツのイケメン・トランペッター、ティル・ブレナーを知ったのは、

00年のチェット・ベイカーのトリビュート・アルバム“CHATTIN' WITH CHET” がきっかけ。

50年代のジャズ・アルバムをホウフツとさせるヒップなジャケットに一目ぼれしたんでした。

ターンテーブルにラップ、ドラムンベースまで取り入れているとはいえ、

ヒップ・ホップの先鋭さはまるでなく、あくまでもスタイルだけを借りてきた中庸<命>のフュージョン。

ヴォーカルもチェット・ベイカーの陰翳を秘めた色気はなく、

マイケル・フランクスのようなAORの感触で、

洗練されたクロスオーヴァー・サウンドは、超ナンパなオシャレなもの。

なんか悪口言ってるみたいに思われそうですけど、そーいうところ、すべてが気に入ったんですよね。

さらに04年のボサ・ノーヴァ・ヴォーカル・アルバム“THAT SUMMER” では、

完全にマイケル・フランクスになりきっていて、思わず苦笑してしまいました。

“Antonio's Song” をカヴァーしているばかりか、

歌い方からアレンジまでマイケル・フランクスのレコードを聴きまくったのは歴然で、

“THE ART OF TEA” を愛するファンとしては、ご同慶の至りでしたよ。

で、前置きが長くなりましたが、冒頭の「憎めないヤツだなあ」というのは、

新作“TILL BRÖNNER” がこれまたぼくの大好きなアルバムを下敷きにしていて、

シュミ合うなあ、と思わずニンマリとしてしまったからなんですね。

そのアルバムは、ミルト・ジャクソンが73年にリリースした“SUNFLOWER”。

典型的なCTIのイージー・リスニング・ジャズ作品で、

主役のミルトのヴァイブがぜんぜん目立たず、フレディー・ハバードのトランペットと

ハービー・ハンコックのピアノ、そしてドン・セベスキーのオーケストレーションが

サウンドのカナメとなっています。

“TILL BRÖNNER” のサウンド・イメージを決定づけている、

エコーの効いたフェンダー・ローズの音色が“SUNFLOWER” のハンコックそのまんまで、

スタジオ入りしたメンバーと“SUNFLOWER” を聴きながら、

レコーディングしたんじゃないかと思わせるほど、そのサウンドはクリソツ。

“SUNFLOWER” の曲を直接カヴァーはしていませんけれど、フレディー・ハバードの“Gibraltar” や

ミシェル・ルグランとジョニー・マーサーの“Once Upon A Summertime” といった選曲は、

“SUNFLOWER” を完全に意識したものでしょう。70年代クロスオーヴァーのファンには、

デイヴ・グルーシンの“Condor” を取り上げているところもニンマリです。

ジャズ・ファンから軽んじられるどころか、バカにされるようなCTIのアルバムの中で、

とびっきりジャズ度の低い、イージー・リスニング・アルバムの“SUNFLOWER”。

このアルバムを下敷きにするジャズ・ミュージシャンがいるとは奇特というほかなく、

ティル・ブレナーって、ほんと面白い人ですねえ。

Till Brönner "CHATTIN WITH CHET" Verve 157534-2 (2000)

Till Brönner "THAT SUMMER" Verve 06024 9818670 (2004)

Till Brönner "TILL BRÖNNER (Delux Edition)" Verve 06025 3719116 (2012)

Milt Jackson "SUNFLOWER" CTI/Epic/Legacy ZK65131 (1973)

2013-01-06 00:00

コメント(0)

ブールの無頼と哀愁 ゼブダ [西・中央ヨーロッパ]

スケールのでっかいバンドになったなあ。

フランス、トゥールーズのロック・バンド、ゼブダの新作を聴いて、

シャアビが持つ無頼と哀愁を深めたその円熟ぶりに、感嘆のタメイキが洩れました。

ゼブダといえば、98年作“ESSENCE ORDINAIRE” の、

マグレブ度数の高いミクスチャー・ロックにノックアウトを食らい、

95年作“LE BRUIT ET L'ODEUR”、92年デビュー作“L'ARENE DES RUMEURS” と

さかのぼって聴いて大ファンとなったんですが、

その後のアルバムもメンバーのアルバムも不満だらけで、

“ESSENCE ORDINAIRE” までのバンドだったのかと落胆していたのでした。

特に、2年前に出たゼブダのメンバー、ムース&ハキムの2枚組ライヴ盤がいけませんでした。

ディスク1のカビール歌謡カヴァー・プロジェクト、オリジンヌ・コントロレは最高なのに、

ディスク2のスカ・パンクぶりは完全にゲンメツ。ゼブダ再結成・新作リリースのニュースにも、

あのディスク2に近いサウンドなんじゃないのと、完全無視を決め込んでしまったのでした。

だもんで、ゼブダの新作はいいぞ!の評判にも、「どーだか」と信用せず聴かずにいたら、

新作ジャケットとタイトルに秘めたメッセージ、フランス大統領選でのサルコジ再選阻止が叶い、

急遽、新曲1曲とライヴ2曲をボーナス・トラックに加えた限定盤が新たに発売されました。

遅まきながらその限定盤を聴き、ぶっ飛んだっていうわけです。

ゼブダのスゴさを語るのに、もう“ESSENCE ORDINAIRE” を引き合いを出す必要はありませんね。

あのアルバムをはるかに凌ぐ、スケールの大きな音楽性を獲得した最高傑作がここにあります。

シャアビやラガを消化しきったハイブリッドなミクスチャーは、年輪を重ねた手練を感じさせ、

やぶれかぶれな若者とは奥行きの違う、

酸いも甘いも知った大人の内面から沸き上がるパワーに圧倒されます。

非ブール系メンバーのロック色が抑えられたということなのか、

当初懸念していたパンクのりの前のめりなタテノリ・ビートも登場せず、

ソウルぽいタメの利いたグルーヴが快感このうえありません。

アルバム・ラストのファンクなライヴ・トラックには、鳥肌が立っちゃいましたよ。

これから買う人は、この限定盤がぜったいのオススメです。

彼らの政治的メッセージやバックグラウンドをほとんど解していないぼくのような人間にも、

煮えたぎった熱情がリアルに伝わってくる、彫りの深い傑作です。

Zebda "SECOND TOUR (Édition Limitée)" Barclay 3701180 (2012)

2012-07-12 00:00

コメント(0)

フランス発の本格派オールド・クンビア・バンド クンビア・ヤ! [西・中央ヨーロッパ]

これはオドロキ! フランスにこんなクンビア・バンドがいたとは。

しかも4年前のリリース。なんでこれが話題とならずに、クァンティックが絶賛の嵐?

ほんと世の流行は、ぼくには理解できません。

このさいだから書いちゃいますけどね。

クァンティックの超話題盤となったコロンビアのミュージシャンとのセッション・アルバム、

昔からクンビアを聴いてきたラテン・ファンのみなさん、あんなのでホントに満足してます?

クンビアを初めて聴く若者ならいざ知らず、

ヴェテランのファンには薄味すぎて物足んないでしょ。でしょ?でしょ?

そんなぼくと同じ感想をお持ちの中高年ラテン・ファンにこそ、聴いていただきたいバンドなのです。

なんたって、あーた、シルビア・デ・グラッセが歌った“Pepe” をカヴァーしてるんですからね!!!

なんですと!と目を剥いたそこのアナタ。わかってますねえ。

シルビア・デ・グラッセの“Pepe” で反応してくれるファンなら、悶絶することウケアイです。

フランス人とコロンビア人とアルゼンチン人の男女混成メンバーが、

ルーチョ・ベルムデスやパンチョ・ガランといった、

ノスタルジックなオールド・クンビアを演奏してるんですね。

サックス2、トロンボーン2、トランペット2、クラリネットという、7人もの管楽器メンバーを擁し、

往年のコラーレロス・デ・マハグァルを思わせるサウンドを繰り広げるのだから、もうたまりまへん!

哀愁味たっぷりのクラリネットには、ハンカチ1枚じゃ足りないくらいですよ(大泣)。

フランス発の多国籍バンドということですが、

バルセロナ発のストリート感たっぷりなグローカル・バンドとは一線を画したバンドで、

もちろんノー・エレクトロニック、ノット・サイケデリックであります。

演奏は見事なまでのオーセンティックな本格派。リズムのキレも申し分ありません。

オールド・クンビアの土臭さを保ちつつ、軽妙な洗練をあわせ持っているのは、

いまどきのフランス人がやっているからこそなんでしょうね。お見事!

Cumbia Ya! "NO ME BUSQUES" Acqua AQ206 (2008)

2012-03-20 00:00

コメント(0)

それでも春は来る トラインチェ・オースターハイス [西・中央ヨーロッパ]

オープニング・ナンバーの“Everything Has Changed” を聴いていたら、

涙があふれて止まらなくなりました。

あの大震災の日以来、心が折れる毎日に、

こんなに力を与えてくれるメロディーに出会えたのは幸運です。

情報が錯綜し混乱の続くなかで、次々と降りかかる新たな事態。

後手に回るふがいなさを噛みしめながら、

誰もがもくもくと、今やらなければならない目の前の仕事に集中する。

余計なことは考えない。言ってもしかたのないことは、口にしない。

歯を食いしばって、爆発しそうな感情を胸の奥底に閉じ込める。

こんなときでも、いや、こんなときだからこそ、人と音楽に救われるのでしょうか。

オランダのポップ・シンガー、トラインチェ・オースターハイスの新作の1曲目、

シャワーのように降り注ぐ鮮やかなメロディーに、せき止めていた感情があふれ出ました。

挫けかかる心を引き上げ、緊張で強張った顔の筋肉がほぐれると、

しばらく忘れていた微笑みが、しぜんと浮かんだのです。

メロディーをいっさいいじらず、

真正面から歌い切るトラインチェの歌いぶりに、ハッとさせられました。

フェイクをいっさい使わない、そのストレートな歌唱に心が揺さぶられます。

クレイトン=ハミルトン・ジャズ・オーケストラをバックに、

なんの力みもなく、堂々と歌うトラインチェ。

自分の持てる力をフルに発揮して、あとには何も残さない潔さに胸がスカッとします。

見上げれば、桜の花がもういくつも芽吹いていました。

春はもうやって来ていたんですね。

Trijntje Oosterhuis "SUNDAYS IN NEW YORK" Blue Note 50999 07 14592 6 (2011)

2011-04-07 00:00

コメント(5)

エチオ・ジャズのニュー・カマー インペリアル・タイガー・オーケストラ [西・中央ヨーロッパ]

ばりぶり、ばりぶり、ぶりぶりぶりぶり、びひゃーーーーーー。

妖しいオリエンタル調メロディーにのせて、咆哮するバリトン・サックス。

ドイツのウォイマ・コレクティヴに続く、非エチオピア人によるエチオ・ジャズ・バンドが登場しましたよ。

今度はスイス、ジュネーブで活動するというバンドのデビュー作です。

エチオ・ジャズ、ほんとにきてますねぇ。

メンバーはバリトン・サックス、トランペット、キーボード、ベース、ドラムス、パーカッションの6人組。

ウォイマ・コレクティヴは自作曲が中心でしたけど、

こちらはすべてメイド・イン・エチオピアのレパートリーで、

ムルケン・メレセ、マハムード・アハメッド、アボネシュ・アーデノウ、ゲタチュウ・メクリヤ、

ムラトゥ・アスタトゥケといった、名だたるエチオピア人アーティストの曲を取り上げています。

さらに、09年の5月にアディス・アベバで演奏した時のライヴ2曲も収録。

エチオピーク・シリーズのプロデューサー、フランシス・ファルセトに招かれたのだそうです。

このバンドがユニークなのは、タイの弦楽器ピンを使っているところ。

アルバム冒頭、いきなりピンのソロから始まり、

モーラムでも始まるのかと思うようなイントロには面食らいました。

エチオ・ジャズにピンとは、なんとまた面妖な。

ところが、これがエチオピアのメロディーとよくハマるのだから、いとをかし。

ちなみに、ピンを弾いているのはベーシスト。タイのイサーンにでも行ってたんでしょうかね。

なかなか一筋縄ではいかないメンバーが揃っているようです。

すでにこのバンドはフランス、オランダなどヨーロッパ各地でライヴを行うほか、

昨年の秋にはケープタウン、ジョハネスバーグ、ダーバン、ハラレ、マプトなど

南部アフリカをツアーしたとのこと。

渋さ知らズや梅津さんが好きな人にも、ぜひ聞かせたい実力バンドです。

Imperial Tiger Orchestra "ADDIS ABEBA" Mental Groove/Absinthe Music AMMGITO1 (2010)

2011-01-07 06:39

コメント(0)

世界へ拡散するエチオ・ジャズ ウォイマ・コレクティヴ [西・中央ヨーロッパ]

「ティジータ」というタイトルに、むむっと手が伸びました。

ティジータとは、エチオピアのいわば、ブルース。

日本のヨナ抜き音階にも似たエチオピアの旋法が、独特の情感を醸し出す泣き節ですね。

<エチオピア人の心のふるさと>とも形容される、せつせつと歌われるエチオピアの情歌です。

そんなタイトルを付けたドイツのファンク・バンドのアルバムって何?と思って聴いてみたら、

本格的なエチオ・ジャズのインスト演奏が飛び出してきたので、ブッたまげてしまいました。

全トラックとも見事にエチオピアン・マナーな、オリエンタルかつエキゾティックなメロディー揃いで、

ドイツ人がよくまあこんなメロディーを書けるもんだと感心しきり。

なんでもこのグループは、ドイツのディープ・ファンク・バンド、

ポエッツ・オヴ・リズムのサックス奏者ヨハネス・シュライエマハーが

新たに始動させたユニットだそうで、全曲ヨハネスが作曲した本作がデビュー作とのこと。

ヨハネスはムラトゥ・アスタトゥケに教えを乞うてエチオ・ジャズを習得したというのですから、

本格的なのも道理で、ソングライティングもムラトゥ直伝ってわけですね。

ヨハネスはエチオ・ジャズのほかにモロッコの音楽にも強く影響を受けたとのことで、

6曲目のイントロでちらりと表れるグナーワを思わせるカルカベのリズムに、

その片鱗が表れています。

本作のクレジットで、おやと目を引いたのは、ゲストで1曲参加しているガーナのエボ・テイラー。

前回取り上げたエボ・テイラー復帰作のバックを務めたアフロビート・アカデミーが、

ポエッツ・オヴ・リズム人脈のグループなので、その縁で友情出演したのでしょう。

かつて、はじめてアンティバラスの“WHO IS THIS AMERICA?”(04)を聴いた時、

「白人でもこんな本格的なアフロビートを演奏できるのか!」と衝撃を受けましたけど、

このウォイマ・コレクティヴから受けたショックも、アンティバラスの時と同種のものでした。

もちろん非エチオピア人によるエチオ・ジャズという分野では、

ボストンのイーザー/オーケストラという先達もいますけど、

非アフリカ人によるアフリカ音楽のトレンドが、

アフロビートからエチオ・ジャズへと移りそうな予感のするアルバムです。

次作は、ぜひエチオピアのシンガーをフィーチャリングしたアルバムを期待したいですね。

Woima Collective "TEZETA" Kindred Spirits KS032CD (2010)

2010-11-20 00:17

コメント(2)

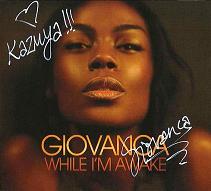

オレンジ・キュラソー・レディー ジョヴァンカ [西・中央ヨーロッパ]

ジョヴァンカの“WHILE I’M AWAKE” は、春からずっとヘヴィー・ローテーションの一枚。

こんな上質のポップスと出会えたのは、いったい何年ぶりでしょ。

ソング・ライティングのうまさ、ベニー・シングスのプロダクションもさることながら、

ジョヴァンカのチャーミングな声にメロメロです。

舌っ足らずなおこちゃま声の歌手なら、クサるほどいても、

成熟したレディーのコケティッシュな声ってのは、なかなかいないもの。

ジョヴァンカのこの声こそが、彼女の才能ですね。

そのジョヴァンカが来日するっていうので、観てきました。

17日、ビルボードライブ東京の2ndステージ。

10代の頃から、オランダを代表するモデルとして数多くのファッション・ショーに参加し、

「エル」や「コスモポリタン」の表紙を飾るほか、

ヨーロッパのトップ・モデルとして活躍しているだけあって、見事にステージばえする人で、

迫力のある容姿と目力の強さに、ハートずきゅんでした。

ラヴリーな声はCDのままで、これほど外見と声のイメージが違う人も珍しいですね。

ステージに立っているのが嬉しくってしょうがないといった様子の、

ういういしいパフォーマンスぶりが好感度高しで、

日本公演の最終ステージということもあり、オーディエンスへの感謝を繰り返していました。

今回の来日では買物三昧もし、箱根のロープウェイに乗ったりと、

3週間の滞在ですっかり日本を堪能したらしく、日本語もするすると出てきます。

「コドモノコロノオモイデ」というので何かと思えば、なんと「かえるのうた」を披露。

人柄も、めちゃくちゃカワイイ人ですね。

その次に歌ったラテンぽい曲(“I Remember” か?)も良かったなあ。

英語じゃない言葉が出てきたので、ひょっとしたらパピアメント語だったのかも。

振幅のあるリズムと伸びのある歌に、ジョヴァンカのラテンの血がかいまみれました。

はじめてジョヴァンカを知った時、オランダ人で黒人というので、

スリナムの出身かと思いましたが、キュラソーの移民二世と知って、なるほどとナットク。

ライヴ終了後、「キュラソーの歌を歌ったアルバムも、いつか作ってほしいな」といってみたら、

「そんなリクエストははじめてよ。ぜひやってみたいわ」と答えてくれたので、期待できそうです。

Giovanca "WHILE I’M AWAKE" Dox DOX093 (2010)

2010-08-20 00:21

コメント(0)

ベケの末裔が残した異色作 フィリップ・ラヴィル [西・中央ヨーロッパ]

おととい土曜日のレコード・コンサート、

「フレンチ・カリブの誘惑 ~ マルチニーク、グアドループのクレオール・ミュージック」には、

大勢のお客さまにお越しいただき、ありがとうございました。

今日はレコード・コンサートでかけられなかった、

フィリップ・ラヴィルの知られざるユニークなアルバムを取り上げたいと思います。

フィリップ・ラヴィルは、プランテーション経営のためマルチニークに移民してきた、

白人入植者ベケの末裔。

少年期にパリへ渡り、トロピカル系フレンチ・ポップスのアイドル歌手として成功した人です。

黒人にとっては、かつての征服者側の人間で、

レコード・コンサートでかけたビギンやカダンスのミュージシャンと出自も異なり、

選曲の流れにもそぐわないので、紹介のチャンスがありませんでした。

日本でフィリップ・ラヴィルが知られているとすれば、

90年に郷ひろみが「Wブッキング」のタイトルで、

フィリップの“La Chica De Cuba”をカヴァーしたことくらいでしょうか。

女性ファンをきゃーきゃー騒がせるキャラ立ちは、同じ位置にあるといえる二人です。

ワールド・ミュージック・ファンには、

ジョセリーヌ・ベロアールとデュエットした88年の“KOLÉ SÉRÉ”や、

マラヴォワの92年作“MATEBIS”へのゲスト参加で知られていますね。

そんなフィリップが3年前にリリース本作のジャケットには、ドギモを抜かれました。

なんと、俳優ロバート・ミッチャムが57年に残した名作“CALYPSO IS LIKE SO...”のパクリ。

カリプソ・マニアには有名なアルバムとはいえ、一般に知られているようなアルバムではなく、

ポップ・スターがよくまあこんなマニアックなまねをと、びっくりさせられたものです。

1曲目こそロバート・ミッチャムのアルバムと同じく、

マイティ・スパロウの「ジーンとダイナ」をやっていますが、

本格的なカリプソのレパートリーは、ほかにジャマイカ産の「ビッグ・バンブー」があるくらい。

ほとんどは、気分はカリプソふうな自作曲で埋められています。

ロバート・ミッチャムが本格的なカリプソ・アルバムを作りながら、

『気分はカリプソ』と謙虚なタイトルだったのに、

フィリップ・ラヴィルのタイトルがすばり『カリプソ』とは、少々厚かましいですね。

歌も英語ではなくフランス語なので本格的なわけがありませんが、伴奏は凝ってます。

クアトロをフィーチャーして、カイソを思わせるノスタルジックな雰囲気を醸し出すほか、

アンディ・ナレルが弾くスティール・ドラムも、近年の改良されたパンではなく、

ブリキ缶の響きも懐かしい旧型のものを使い、

50年代のオールド・カリプソの雰囲気を溢れさせています。

ロバート・ミッチャムの“CALYPSO IS LIKE SO...”がリリースされてから半世紀。

21世紀の今となって、ロバート・ミッチャムのアルバム絡みで

このアルバムを手に取るマニアの数などたかが知れており、

とてもヒットに結びつくとは思えません。

それでもあえてやったのは、フィリップがこのアルバムに

並々ならぬ思い入れがあったからなのでしょうか。

ベケの末裔が残した異色作、日本ではまったく話題になりませんでしたが、

このまま忘れ去られるには、ちょっと惜しいアルバムです。

Philippe Lavil "CALYPSO" Cream/RCA 88697112662 (2007)

2010-08-02 06:26

コメント(0)

フランス語の響き ベン・ロンクル・ソウル [西・中央ヨーロッパ]

フランス語の歌が苦手です。

口の中でもしゃもしゃと発音するキレの悪い歌を聴くと、ほんとイライラするんですよ。

シャンソンやフレンチ・ポップスがおしなべてダメなのも、

そのほとんどの理由は、鼻母音を強調するフランス語の響きのせいですね。

そんなことを改めて考えさせられたのは、店頭で試聴して気に入り買ってきた、

ベン・ロンクル・ソウルというフランスの新人シンガーのアルバムのせい。

もろアメリカン60s趣味に飾られた紙ジャケ仕様のデザインに目を引かれ、聴いてみたらびっくり。

もろスティーヴィーな1曲目から、モータウンやスタックスのサウンドがてんこ盛り。

よくぞここまでと感心するほど、ノスタルジックな60年代ソウル・サウンドを徹底しています。

へー、フランスにもこんなアメリカかぶれがいるんだー、面白いなー、

なんて思いながら聴き進んでいくうちに、英語じゃない曲が出てきて、おや?と思ったんですね。

よくよく聴けば、フランス語。ところが、ちっともフランス語みたいに聞こえない。

まるで英語のような響きなんですね。ほとんど鼻母音を使っていないように聞こえます。

それでハタと思ったんです。

そうか、こういうふうに英語ふうに歌えば、フランス語もキレがよくなってリズム感も出せるのかと。

考えれば日本語だって、フランス語とはまた別な意味でリズムに乗せにくい言語で、

はっぴいえんどの頃から試行錯誤の末、

洋楽ライクな日本語独自の発声法を獲得してきたんですもんね。

ワールド・カップのTV放送で最近やたらと耳にする、Superfly のヴォーカルの歌いっぷりなんて、

いやー、日本語の発声もここまで来たかと、おじさんには感慨深く思うものがありますからねえ。

このアルバムではフランス語の曲が8曲ありますけれど、英語の6曲とまるで違和感がありません。

こういう発声法って、フランス版桑田佳祐みたいなものなのかなあ。

ネイティヴの人のご意見をうかがいたいです。

ぼくが抵抗なく聴けるフランス語歌いでいえば、レ・ネグレス・ヴェルトのエルノ以来です。

Ben L’oncle Soul "BEN L’ONCLE SOUL" Motown 532745-7 (2010)

2010-06-23 06:15

コメント(2)

娘の初コンサート体験 ムジカーシュ [西・中央ヨーロッパ]

今は大学生になった長女の初コンサート体験は4歳の時、

ハンガリーのグループ、ムジカーシュでした。

会場が当時住んでいた場所から近かったので、娘を連れていったのですが、

そこは辺鄙な街のショッピングセンターの最上階にある、区民センターの小ホール。

まるでカラオケ大会の会場みたいなところに、こんなとこでやるの?と思ったものでした。

開演前に集まった人たちを見回すと、ムジカーシュを知って聞きに来たようなお客さんは

ほとんど見当たらず、暇つぶしに来たふうの近所に住むおばさんやお年寄りばかり。

なかには下のスーパーの買物帰りで、ビニール袋をぶら下げた人もちらほら。

そのコンサートは区の広報で告知され、ぼくも偶然に知ったぐらいだったので、

音楽ファンに目が届かなかったのも無理はなく、

なんだかムジカーシュの連中が気の毒に思えました。

チケット代もびっくりするほど安く、

これでまともなギャラがメンバーに入るのかしらんと、

余計な心配をしたくらいです。

そんなこじんまりとした会場だったので、

コンサートはヴォーカルのみマイク使用という生音で、

いきいきとした弦楽アンサンブルを聴くには、またとない環境でした。

とはいえ、4歳の娘を初めて連れて行くコンサートとしては、

東欧の音楽はちょっとシブすぎて、

つまらなそうに席で足をぶらぶらさせていたのが、かわいそうな気もしました。

もっとノリのいいコンサートに連れてってあげればよかったかなーと。

最前列のど真ん中に陣取って、隣に座る娘を気づかいながら観ていると、

歌手のシェベスチェーン・マールタがステージに現れ、

「今日は可愛らしい小さな女の子が聴きに来てくれて、とても嬉しい」

と目を細め、言ってくれました。

娘に通訳してあげると、急に緊張してしまい、

マールタが出てくると椅子にお行儀よく座り直し、

神妙に聴いていたのをほほえましく思い出します。

ムジカーシュはその後何度も来日していますが、

この95年のコンサートが一番思い出深いです。

Muzsikás "NEM ARRÓL HAJNALLIK, AMERRÓL HAJNALLOTT" Gong HCD18121 (1986)

Sebestyén Márta "DÚDOLTAN EN" Gong HCD18118 (1987)

2009-12-09 06:20

コメント(3)