日本人好みのアイリッシュ・フォーク アイリス・ケネディ [ブリテン諸島]

胸の奥に、ぽっとロウソクの炎が灯るような、そんな感じ。

アイリス・ケネディの声を聴くと、必ず蘇るその感覚。

ほんのりとした人肌のぬくもりが伝わるアイリスの声が、好きです。

さりげなく、さりげなく歌うその抑制の利いた歌唱は、

身体の芯にじんわりと染みこんでいくのを感じます。

アイリッシュ・フォーク・シンガー、アイリス・ケネディの3作目。

2作目から12年ぶりとは、またずいぶん間が空いたもんですねえ。

その間に、ポーリン・スキャンロンとのデュオ、

ルミエールのアルバムが2作出たもんなあ。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-11-19

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-04-12

実はつい最近、アイリスの01年デビュー作を棚から取り出して、

聴き直していたところだったんです。

というのは、無印良品で出しているCDシリーズ『BGM』のラインナップの中に、

このデビュー作が選ばれていることを知り、嬉しくなっちゃったんですよ。

それでしばらく聴いていなかったのを思い出し、取り出したというわけ。

あらためて聴いても、このデビュー作、名作だとしみじみ思いましたね。

70年代のイギリスのフォーク・リヴァイヴァルを通過したコンテンポラリー・サウンドで、

チェロ、クラリネットといった楽器を効果的に使ったサウンドの組み立て方が鮮やか。

繊細なプロダクションがアイリスの温かな声を包み込み、

哀感のあるメロディを引き立てています。

自主制作で出された本作は、無印良品シリーズ以前にも日本盤でリリースされていて、

アイリスは日本人好みのシンガーといえるのかもしれません。

本国でも評判になったのか、ジャケットを変えて再発されていますけれど、

この写真のヴァージョンがオリジナル。

05年の2作目もデビュー作に劣らぬ、胸に沁みるアルバムでした。

デビュー作から今回の3作目まで一貫して自主制作と、

頑固なまでにみずからの音楽を大切にしているのがうかがわれます。

Éilís Kennedy "WESTWARD" Éilís Kennedy no number (2016)

Éilís Kennedy "TIME TO SAIL" Éilís Kennedy no number (2001)

Éilís Kennedy "ONE SWEET KISS" Éilís Kennedy no number (2005)

2017-04-25 00:00

コメント(0)

再創造されたイングランドの伝統音楽 レディ・マイズリー [ブリテン諸島]

チャイルド・バラッドのタイトルからグループ名を取った、

イングランドの伝統音楽を掘り下げる女性トリオ。

前作“MAYDAY” から3年ぶりの新作がリリースされました。

レイガンズ・シスターズに始まり、

リチャード・ファリーニャ、トッド・ラングレンという冒頭の3曲に、むむむ。

選曲がまぁシブいというか、マニア度高っ。

古書や歴史的な音源などから古謡を発見してくる研究熱心さは、

このグループのデビュー時からの個性ですけれど、

アメリカの60年代フォークに目配りするほか、

鬼才トッドの多重録音ア・カペラを取り上げるとは感服。降参です。

なるほど、彼女たちの音楽的なアイディアの豊かさは、トッドに通じるのかもなあ。

イングランドの伝統音楽を、いかに表現するかという課題は、

アイルランドやスコットランドのような定型を持たないイングランドでは、

ことのほか重大な意味を持ってきましたよね。

50年代のフォーク・リヴァイヴァルの時代からずっと続いてきたその課題は、

イングランドの音楽家たちに高い音楽性を常に要求し、

新たに伝統を再創造する音楽的挑戦が求められてきました。

その道のりを知るからこそ、このレディ・マイズリーの新作には、

ここまでやってきたのかという、深い感慨を持たずにはおれません。

ハープ、コンサーティーナ、フィドル、バンジョー、

バンシタール(!)、ピアノ、カンテレなどなど、

さまざまな楽器を自在に駆使しながら、囚われない自由な発想で

サウンドを組み立てながら、生み出される音楽は、

イングランドの伝統を強固に感じさせるところが、スゴイ。

3人の屈託のないオキャンな歌いぶりは、実にハツラツとしていて、

カビ臭い伝統の世界とは無縁の、過去と未来を繋ぐ音楽を奏でています。

Lady Maisery "CYCLE" RootBeat RBRCD33 (2016)

2017-02-18 00:00

コメント(0)

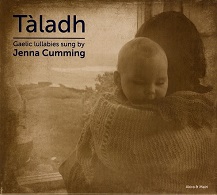

ガーリックの子守唄 ジェナ・カミング [ブリテン諸島]

全編、子守唄。

ガーリック(スコットランドのゲール語)で歌った、スコットランド古謡集です。

スコットランド、インヴァネスの出身、

現在は北西沖アウター・ヘブリディーズの島々のひとつ、スカルパイー島に暮らす

女性歌手ジェナ・カミングの2作目。デビュー作が出たのは05年だから、

11年ぶりのアルバムになるわけか。寡作の人ですねえ。

レパートリーの多くは、ジェナの娘が生まれた時にじっさいに歌ってきた子守唄とのこと。

ジャケットの表裏に載せられた、赤ちゃんを抱っこしたお母さんの写真は、

ジェナ自身なのかなと思ったら、そうではなく、

表紙のお母さんは本作のプロデューサーの娘で、

裏のお母さんは共同プロデューサーの娘さんだそうです。

そんなジェナ自身と制作スタッフの思いが込もったガーリック・ララバイ・アルバム、

ほとんどは無伴奏で歌われているんですけれど、無伴奏と意識させないさりげなさは、

子守唄という親しみやすさのせいでしょうか。

オルゴールやハープが伴奏に付く曲もわずかにあるんですが、

ジェナのシンギングに変化がないせいか、

伴奏のあるなしをほとんど意識せずに聴き通せるところが、本作の白眉と言えます。

静かに歌われる子守唄のアルバムには、歌が持つ治癒の力が備わっていて、

小品と侮れない深みがあります。

胸の奥深いところに、すうっと雫が落ちていくのを覚える、美しい作品です。

最後に、一言だけ不満を残しておくと、エコーをかけすぎた録音が残念ですね。

もっとデッドに録った方が、インティメイトな雰囲気が強調されたはずで、

その方が無伴奏の子守唄にはふさわしかったんじゃないでしょうか。

Jenna Cumming "TÀLADH" Clann Sona CSCD01 (2016)

2017-02-16 00:00

コメント(0)

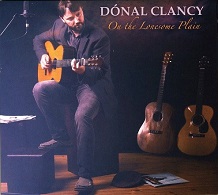

クランシー家のルーツを深めて ドーナル・クランシー [ブリテン諸島]

シャリンとしたギターの音色がいいなあ。

硬質なんだけど、タッチは柔らかくて、

シャープすぎず、まろやかにギターを歌わせています。

70年代にブルース・コバーンのアクースティック・ギターにホレこんだ

ギター・ファン(古っ!)には、たまらない響きじゃないでしょうか。

ドーナル・クランシーは、アイリーン・アイヴァーズのバンドで活躍し、

チーフタンズの99年の来日公演にも、

アイリーンとともにゲスト参加でやって来たギタリストだということを今、調べて発見。

え~、そうだったんだ。それなら、ぼくも恵比寿のザ・ガーデンホールで

観ているはずなんですけど、ぜんぜん印象に残ってないなあ。

ドーナルのバイオグラフィを読んだら、60年代アイリッシュ・フォークの名グループ、

クランシー・ブラザーズの一員だったリアム・クランシーの息子なんですね。

ドーナルは98年にニューヨークへ居を移して、アイリーン・アイヴァーズのバンドのほか、

00年にジョン・ドイルの後任ギタリストとしてソーラスに参加していたとのこと。

03年には、前に在籍していたダヌーに再加入したようです。

それじゃあ、ぼくもドーナルのギターを聴いていたのかなと、CD棚をチェックしてみたら、

ソーラス、ダヌーともども、ドーナル在籍時のアルバムは見つからず、

やはり今回で3作目というソロ作が初体験だったようです。

レコーディング・スタジオの録音風景を収めたジャケットには、

なにげにマーティン・カーシーのデビュー名作が床にころがっていますけれど、

ドーナルのギター・プレイには、バート・ヤンシュやデイヴィ・グレアムに匹敵する

気品がありますね。キリッしたプレイには、典雅な上品ささえ感じさせます。

トラッドの土臭さとは無縁の、伝統音楽を芸術的と呼べるレヴェルまで

磨き上げたギター・スタイルといっていいんじゃないでしょうか。

本作でギター・プレイとともにウナってしまったのは、彼の深い声です。

お父さんの時代のアイリッシュ・フォークとは趣が違い、

そのディープな歌声には、アイリッシュ・トラッドの奥の細道に分け入ろうとする

強い意志がうかがえます。

ドーナルは、08年に奥さんと3人の子供たちとともにアイルランドへ帰国し、

クランシー家のルーツに立ち返った音楽活動をしているとのこと。

本作は、父親の遺志を受け継ぎ、アイルランド伝統の物語を、

持ち前の深い声と、ギターの洗練された技巧によって織り上げた名作といえます。

Dónal Clancy "ON THE LONESOME PLAIN" Dónal Clancy DCLPCD16 (2016)

2017-02-14 00:00

コメント(0)

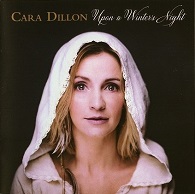

アイルランドの妖精が運ぶクリスマス・キャロル カーラ・ディロン [ブリテン諸島]

そして今年はもう1枚、嬉しいクリスマス・アルバムがあるんです。

それは、先月届いた北アイルランドの歌姫、カーラ・ディロンの新作。

14歳の時、学校の同級生と一緒に組んだ

4人の少年少女グループ、オイガでデビューしたカーラ。

イングランドのフォーク・ロック・グループ、イクエイジョンを経て、

01年にソロ・デビュー作を出した時は、すでに満を持してといった感がありました。

このデビュー作にノックアウトされて、ぼくは彼女の大ファンになりました。

04年にプロモーションで来日した時、ファンのためにささやかなミニ・ライヴが開かれて、

ご本人に会うことができたのも、忘れられない想い出。

小柄で華奢な身体、ちっちゃなお顔に、透き通るような白い肌をしていて、

天使が人の姿を借りたらかくやといった容姿。妖精のような人でしたよ。

一緒に来日したキーボード奏者のサム・レイクマンと、結婚したばかりだったんでしたね。

サムもまた童顔で、絵本から飛び出てきた兄妹のような二人は、ほほえましかったなあ。

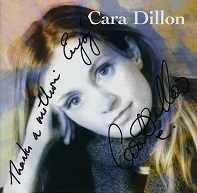

これはその時の写真。もう12年も前か。

「カーラ」という英語風に発音された表記に疑問を感じていたので、

その時本人に質問をしてみたら、たしかにアイルランド人の発音では「キャラ」だけれど、

イギリスでは「カーラ」と発音するので、「どっちでもいいのよ」と言う鷹揚なお答え。

ちなみにご主人のサムは、「カーラ」と呼ぶとのことでした。

お人形さんのような顔立ちそのままの歌声は、あの頃からまったく変わっていません。

今年のクリスマスは、夢見心地です。

Cara Dillon "UPON A WINTER’S NIGHT" Charcoal CHARCD008 (2016)

Cara Dillon "CARA DILLON" Rough Trade RTRADECD019 (2001)

2016-12-24 00:00

コメント(0)

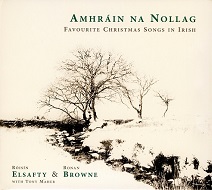

今年のクリスマスはアイリッシュ ローシーン・エルサフティ&ローナン・ブラウン [ブリテン諸島]

今年はとっておきのクリスマス・アルバムがあるんですよ。

年始めに入手してカンゲキし、クリスマスの季節まで寝かせておいた1枚。

アイルランド音楽ファンなら、もうとっくにご存知かもしれませんね。

アイルランド北西部コネマラの音楽一家に育ち、

母親からシャン・ノースの伝統を受け継いだ女性歌手ローシーン・エルサフティと、

クランのイーリアン・パイプス/フルート/ホイッスル奏者

ローナン・ブラウンによるクリスマス・アルバムです。

ローシーン・エルサフティは、02年の秋、アイルランド語による最高の全国祭典

エラハタス・ナ・ゲールゲで女性歌手部門1位に輝き、

その後も10年と14年のアイリッシュ・ミュージック・アワードの

ベスト・シャン・ノース歌手に選ばれた人。

彼女にとっても、これは最高作の1枚に数えられるんじゃないでしょうか。

ソフトな歌い口でゲール語を響かせるローシーンが、

定番のクリスマス・キャロルや「赤鼻のトナカイ」「ジングル・ベル」を歌えば、

そこにはお母さんの温かさイッパイの、愛情に包まれた夢見心地の世界が広がります。

リヴァーダンスのオリジナル・メンバーであり、

アフロ・ケルト・サウンド・システムのメンバーでもあった

ローナン・ブラウンのサウンド・クリエイティヴィティを発揮したプロダクションが鮮やか。

バックでうっすらと鳴らすキーボード奏者を使い、

少ない音数で効果的なサウンド・エフェクトを施しています。

ゴリゴリのアイリッシュの伝統魂を奥底に抱えつつ、

口当たりの良いアイリッシュの味わいを演出する手腕に、

ローナンのフトコロの深さを感じさせてくれますよ。

アイルランドのおとぎ話の世界へと誘う本作が、今年のクリスマスを祝ってくれます。

Róisín Elsafty & Ronan Browne with Tony Maher "AMHRÁIN NA NOLLAG : FAVOURITE CHRISTMAS SONGS IN IRISH" Cló lar-Chonnacht CICD200 (2015)

2016-12-22 00:00

コメント(2)

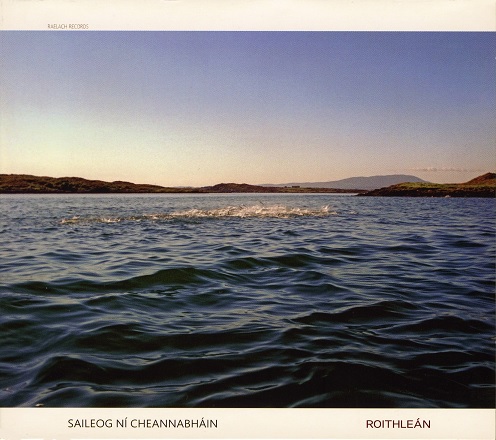

トビウオが跳ねる海を見つめて ソーロウグ・ニ・ヒャナワーン [ブリテン諸島]

いいジャケットですねえ。

海の波間にしぶきをあげて、跳ねまわるトビウオ。

濃い藍色と白いしぶきの向こうには、平らな陸地が横たわり、

土の合間にかすかな緑が見て取れます。

いつまでも観ていたくなる風景。

オリジナル・プリントが欲しくなっちゃうな。部屋に飾りたくなります。

ソーロウグ・ニ・ヒャナワーンと読むんでしょうか。

アイルランド人女性のソロ2作目。初めてこの人を知りました。

お父さんがシャン・ノースの歌い手で、

お母さんはクラシックのヴァイオリニストという音楽一家に育った人。

彼女自身もシャン・ノース・シンガーで、フィドルとピアノを演奏します。

オープニングのピアノのソロ演奏に引き込まれました。

アイリッシュにはこういうピアノ・スタイルがあるんですねえ。

コンサーティーナをピアノに移し替えた演奏法は、ぼくは初めてで、

すごく新鮮に聞こえました。いいですねえ、こういうピアノ。

ヤマハのアップライトを弾いているんだそうです。

ほかにもフィドル・ソロや無伴奏のシャン・ノースを披露していて、

どの曲にも、キリッとしたアイリッシュの伝統がしっかりと備わっています。

それでいて、この清涼感は、この人ならではの個性なんじゃないでしょうか。

シャン・ノースの美しさも、どこか古式ゆかしい口承伝統の上澄みをすくったような

純潔さを感じさせて、聴くほどにすがすがしさを覚えます。

コンサーティーナやフルートなどのゲストを迎えている曲もありますが、

ほとんどが彼女ひとりによる独奏・独唱で、そのシンプルな作りが、

余計な装飾のない、この人の音楽性の純度の高さを伝えます。

Saileog Ní Cheannabháin "ROITHLEÁN" Raelach RR008 (2016)

2016-12-08 00:00

コメント(0)

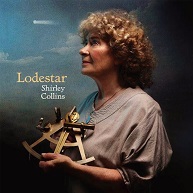

老いがもたらした「古臭い」歌声で静かなる復活 シャーリー・コリンズ [ブリテン諸島]

シャーリー・コリンズの新作?

えぇぇぇ~、ビッグ・ニュースじゃないですかぁ。

いったい、何年ぶりのレコーディングになるんですか、これ。

姉ドリーとの“FOR AS MANY AS I WILL” 以来の38年ぶり?

うわぁ、たいへんだ、こりゃ。

届いた新作に、思わずひとりごちしてしまいましたけれど、

世間でほとんど話題にのぼっていないあたりは、

ブリティッシュ・フォークという、このジャンルらしいところですかね。

もしこれがほかのジャンルだったら、今頃大騒ぎでしょ。

伝説的な歌手が40年ぶりにカムバックして、新作を出したなんつーたら、

音楽ジャーナリズムが、ここぞと持ちあげるところですよね。

でも、ブリティッシュ・フォークという地味なジャンルでは、そんなことは起きやしません。

そもそもファンの数だって、限られてますからねえ。

もう81歳になるんですか、シャーリー・コリンズって。ぼくの母より4つ若いだけかあ。

長き沈黙を破って、静かなる復活。

大げさに騒がれなくって、むしろ好ましく思いますよ。

好きな人だけが、大切に耳を傾ければいいんです。そういう歌手じゃないですか。

思えばシャーリー・コリンズが、ファンの前から消えたのは、

78年にアシュリー・ハッチングスとの結婚生活が破綻し、

そのショックでステージで声が突然出なくなるという事態にみまわれたからでした。

長い間深刻な失声症に苦しみ、ずっと歌えずにいたなんて、知りませんでした。

さて、この新作。

この声がシャーリーなの?と、正直、戸惑いました。

かつての面影は、まったくありません。

歌声はすっかり老人になっていますけれど、婆さん声というのともちょっと違って、

男だか女だかわからない、性別不詳な声になっています。

若い頃のシャーリーの女性らしい優しい声に物足りなさを感じ、

もっとぶっきらぼうでいいのにと感じていた自分にとっては、これは喜ばしい変化。

バラッド歌いにふさわしい「古臭い」声を宿したのは、勲章といえますよ。

そして昔と変わらないのは、シンギング。

どんな伴奏であろうと、自己の感情を表出しない伝承歌の世界に没入した歌いぶりは、

シャーリーの真骨頂でしょう。

20代の若き頃、かつての恋人アラン・ローマックスとともに、

アメリカ南部を旅して古謡を集めたシャーリー。

当時掘り起こした曲“Pretty Polly” を80過ぎて歌う姿に、

誰も興味を示さず、ほったらかされてきた古い唄を見つけ出して歌う、

フォーク・リヴァイヴァリストとしての深化を感じます。

Shirley Collins "LODESTAR" Domino WIGCD389X (2016)

2016-12-06 00:00

コメント(0)

生演奏のグルーヴみなぎるアフロ・ジャズ・ファンク ジャー・ウォブル [ブリテン諸島]

先行発売された日本盤を試聴して以来、

本国UK盤がリリースされるのを、首を長くして待っていました。

ジャー・ウォブルとインヴェイダーズ・オヴ・ザ・ハートのアルバム。

ひとことでいえば、「70年代アフロ・ジャズ・ファンク、以上!」に尽きるアルバムで、

特に付け加えることもない内容なんですが、過去の焼き直しと捨て置けないのは、

ひとえにサウンドがイキイキとしていて、肉体感に満ち溢れているからなんですね。

スタジオに集まり、全員で「せーの!」でやったナマ演奏は、

アレンジらしいアレンジもない、いわばジャム・セッション。

うっかりすれば軽く流れそうなところなのに、この熱のこもったグルーヴは、並じゃない。

サックス、トランペットのソロも気合いが入っているし、

客演したトニー・アレンもツボにはまりまくり。

ぼくはジャム・バンド的なゆるい演奏が許せないので、

緊張感のないダラダラしたジャズ・ファンクなんてのが、一番イライラするんですが、

重量感のあるボトムに、たっぷりとしたエネルギーを感じさせる

このパフォーマンスには、嬉しくなりました。

さすがに酸いも甘いも知ったヴェテラン揃いなので、

緊張感もなくリラックスしたプレイぶりなんですが、レイドバックしすぎることもなく、

勘所を押さえながら楽器同士が聴きどころを作っていくところは、円熟の妙味といえますね。

いや~、いいなあ。簡単に作れそうで、なかなかこういう仕上がりにはならないんだよなあ、

こういうジャズ・ファンクって。成功の秘訣はなんだったのかしらんと思えば、

「ミュージック・マガジン」8月号の小野島大さんの記事で、

たった5時間のレコーディングで、アルバムにするつもりはなく、

自分たちの楽しみとしてやったというウォブルの発言に、思わず膝を打ちました。

なるほど、この自然体ぶりは、そういうことだったのか。

プレイヤー全員がセッションを楽しんでいる様子が、じかに伝わってくるもんね。

時間をかけたスタジオ・ワークで、パートごとにオーヴァーダブするようなレコーディングだったら、

こういうグルーヴは出ないよねえ。

ヴェテランたちがプレイする喜びを弾けさせた、ライヴ感たっぷりの生演奏が詰まった快作です。

Jah Wobble and The Invaders of The Heart "EVERYTING IS NOTHING" Jah Wobble JW001CD (2016)

2016-08-22 00:00

コメント(0)

ぐらぐらファンク ネイオ [ブリテン諸島]

ネイオことネオ・ジェシカ・ジョシュアは、

87年ノッティンガム生まれの、イースト・ロンドン育ちのシンガー・ソングライター。

十代半ばの頃は、地元イースト・ロンドンが発信地となった

アンダーグラウンド・シーンのグライムに夢中になり、グライムMCに憧れることもあったとか。

その後、90年代のUKソウルの洗礼を受けてオールド・スクールなソウルに傾倒し、

ダニー・ハサウェイ、スティーヴィー・ワンダー、プリンスを聴きながら、

単なるシンガーになるのではなく、アカデミックな教育を受けた音楽家になりたいと考え、

ロンドンのギルドホール音楽院でジャズを学んだあと、

バック・シンガーやア・カペラ・コーラス・グループでキャリアを積んできたといいます。

そのネイオのデビュー作のサウンドは、相当にユニーク。

一言で言ってしまえば、初期のプリンスに強い影響を受けた

エレクトロなソウル/ファンクということになるんでしょうが、

打ち込み主体のシンセ・ポップにありがちなエッジの立った音でなく、

手弾き感覚の強い、生演奏感覚のある柔らかなサウンド・テクスチャーが斬新です。

面白いのは、彼女が自分の音楽を「ぐらぐらファンク」と名付けていて、

何をもってwonky (ぐらぐら)と称しているのかはわかりませんが、

ポップなソングライティングと、人肌のぬくもりが伝わるエレクトロが絶妙の相性をみせます。

コケティッシュなヴォイスも温かみがあって、ホレました。

Nao "FOR ALL WE KNOW" Little Tokyo Recordings/Sony 88985304442 (2016)

2016-08-20 00:00

コメント(0)

ポスト・ロック・ジャズ・トリオ ママル・ハンズ [ブリテン諸島]

おお、吹っ切れたなあ。

前作の“ANIMALIA” を聴いた時、大きくうねるリズムの上で、

サックスが雄大に歌う曲が何曲かあって、気に入っていたんですよ。

全編こんな感じでやってくれたら、良かったのにと思っていたんだけれど、

新作はまさに、そんな期待通りの仕上がりとなっていますよ。

マンチェスターのインディ・レーベル、ゴンドワナが送り出したママル・ハンズの新作。

ゴンドワナからはひと足先にゴーゴー・ペンギンが人気を博しましたけれど、

ぼくはゴーゴー・ペンギンより、ママル・ハンズの方を買っています。

ゴーゴー・ペンギンのミニマルな人力ドラムン・ベースは、ちょっと物足りないもんで。

ゴーゴー・ペンギンはピアノ・トリオですが、

ママル・ハンズはベースレスで、サックス、ピアノ、ドラムスのトリオ。

どちらも耽美さに淫するところがあって、そこがまだるっこしく感じるんですが、

新作はそこを抜け出して、もっと明快にやり切った感があって、気に入りました。

なんかこういう明快さって、日本のフォックス・キャプチャー・プランにも似てますね。

ポスト・ロックとクラブ・ジャズを折衷させたフォックス・キャプチャー・プランのサウンドと

ママル・ハンズの音楽性は、同時代的に共振するものを感じます。

どちらのバンドも黒っぽい要素がまるでなく、白人音楽の極北みたいな音楽性で、

アルペジオだらけなクラシック・ピアノのフレージングが目立ちます。

あと、少女趣味な曲調というか、やたらとセンチメンタルなメロディも、よく似てるよなあ。

スウェーデンのエスビョルン・スヴェンソンを継ぐ人たちが、大勢現れてきたってことかな。

ママル・ハンズは、大きく歌う重厚なサックスの音色が、

演奏をきれいごとに終わらせず、ナマナマしい表情を生み出しているところがハナマル。

ライヒとかの現代音楽の方に振り子を向かわせるより、

こういう爽やかなポスト・ロックに向かってくれる方が、好みです。

Mammal Hands "FLOA" Gondwana GONDCD014 (2016)

2016-08-04 00:00

コメント(0)

みずみずしさを失わないアイリッシュ・ミュージック レアルタ [ブリテン諸島]

うわ、すごいバンドになったな。

12年のデビュー作では、イーリアン・パイプスの二人に女性ギタリストのトリオだったけれど、

ベースとバウロンを加えた5人組になって、スケールが一段デカくなりましたよ。

北アイルランドの首都ベルファストで活動するバンド、レアルタのセカンド作です。

これ、往年のボシー・バンドと比較したくなるほどの快作じゃないですか。

アルタンのマレード・ニ・ウィニーがデビュー作を絶賛していて、

それで聴いてみた覚えがあるんですけれど、正直それほどとは感じなかったんですよね。

でも、今作は、マレードが「若々しくエネルギッシュ」と称賛したとおりのサウンド。

疾走するイーリアン・パイプスとホイッスル、5人がリズムの塊となったパッションは、

若々しい今だからこそと思わせる、華やぎそのものです。

アレンジもすごく冴えてますよね。各楽器の配置をくっくりと浮き立たせながら、

アンサンブルとソロを組み合わせていく妙は、

頭でヒネり出して譜面に書くようなものではなく、ヘッド・アレンジの良さでしょう。

そんな自然発生的なプレイの闊達さが、演奏のすみずみまで行きわたっています。

一方、メンバーが歌うソングのアマチュアぽい歌いぶりにも、好感が持てますねえ。

演奏から零れ落ちんばかりのみずみずしさ。

今生まれ落ちたかのように歌われる、18世紀のラヴ・ソング。

アイルランドの伝統音楽は、いつもこんなふうに若者たちが、

伝統が古びて苔生す前にゴシゴシと洗い流し、

フレッシュに更新させていくところに魅力を覚えます。

Réalta "CLEAR SKIES" no label ADC002 (2016)

2016-07-01 00:00

コメント(2)

イングランド魂を伝えて フェイ・ヒールド [ブリテン諸島]

北イングランド、キースリー出身のトラッド・シンガー、フェイ・ヒールドの新作。

4人組ア・カペラ・グループ、ウィッチーズ・オヴ・エルスウィックのメンバーだった人ですね。

フィドル奏者のジョン・ボーデンと結婚して出産するまでの間、音楽活動を中断していましたが、

10年にソロ・デビューして、これが4作目。

彼女の最高作に仕上がったといえるんじゃないでしょうか。

ジャケットの表紙写真からして、これまでのアルバムとは雰囲気が違いますよね。

3つ折となったペイパー・フォルダーを開けると、さらに素晴らしいアートワークが。

歌詞カードの写真も、イマジネイティヴに富んだシチュエイションで撮影されていて、

このアルバムにかけるフェイの意気込みが伝わってくるかのようです。

早速CDをトレイにのせると、のっけから太いばちで叩かれる太鼓の低音に、

唸りを上げるウッド・ベースがからんできて、腹にずしりとくる響きに驚かされます。

イングランド・トラッド/フォークの定型に安住しない、アイディアに富んだサウンドづくりは、

サム・リー登場以降の良い傾向ですね。

ハリケーン・パーティを名乗るフェイのバック・バンドには、若干のメンバー異動があり、

今作ではご主人のジョン・ボーデンはゲスト扱いとなり、フィドルのサム・スウィーニー、

コンサーティーナのロブ・ハーブロン、ギター兼バンジョー兼フィドルのロジャー・ウィルソン、

ベースのベン・ニコルス、パーカッションのトビー・カーニーの5人となっています。

ゲストに、ヴェテランのマーティン・シンプソンも加わっています。

今回の最大の立役者は、新メンバーのトビー・カーニーとベン・ニコルスの二人ですね。

レパートリーは、伝統詩にフェイやジョンが曲を付けたもの。

1曲だけ、トム・ウェイツの93年作“The Briar and The Rose” を歌っているのは、

どういう趣向なのかよくわかりませんが、他の曲と違和感なく収まっています。

甘さを排した武骨さのある歌い口にはイングランド魂がこもっていて、

バラッドやソングを歌うのに、これほどふさわしいものはありません。

Fay Hield "OLD ADAM" Fayhield SOPO5003 (2016)

2016-05-04 00:00

コメント(0)

頑固一徹ジャズ・ロック爺 ブライアン・オーガー [ブリテン諸島]

じじい、元気だなー。

ジョージー・フェイムつながりってワケじゃないんですけれど、

イギリスのジャズ・ロックの大ヴェテラン、ブライアン・オーガーの新作を聴いてみたら、

これがゴッキゲン! グルーヴィなサウンドに、ノケぞっちゃいました。

おいおい、オーガーって、もう70代半ばだよねえ。どーなってんのよ、このお盛んぶりは。

ジミー・スミスに感化された庶民的なジャズは、

エンタメ精神たっぷりのブライアン・オーガーズ・ミュージックの真骨頂。

十年一日、昔から何一つ変わるところのないオルガン・ジャズなのに、

これほどイキイキと響くのは、オーガーのミュージシャンシップが錆びついてない証拠でしょう。

個人的には、トニー・ウィリアムス・カルテットの一員として来日した、

78年のライヴ・アンダー・ザ・スカイが忘れられない人ですけど、

そんな記憶のある人は、間違いなくぼくと同じ、オヤジ/じじいだろうからなあ。

もっと若い人にとっては、ブライアン・オーガーを知ったのは、

レア・グルーヴ/アシッド・ジャズがきっかけなんでしょうね。

アシッド・ジャズ・ブームは、ブライアン・オーガーにとって再評価につながったわけですけれど、

昔からのファンにとってみれば、アシッド・ジャズじたいが、

オーガーたちがやってた70年代の焼き直しにすぎなかったから、正直シラけてましたよねえ。

そんなアシッド・ジャズ・ブームも、いまや昔話。

ずっと現場第一線でプレイし続けてきたオーガーにすれば、

世間がチヤホヤしようがしまいが、自分の信じる音楽を、実直にやり続けてきただけのことでしょう。

わかりやすくって、誰もが楽しめる音楽の敷居の低さと、

頑固一徹なアティチュードに、ぼくはヴェテランの矜持を見る思いがします。

Brian Auger’s Oblivion Express "LIVE IN LOS ANGELES" Freestyle FSRCD109 (2015)

2016-01-23 00:00

コメント(0)

最終作とは言わせない ジョージー・フェイム [ブリテン諸島]

ジョージー・フェイムといえば、最近アンソロジー・ボックスが出て、気もそぞろになったばかり。

買おーかなー、どーしよかなー、と悩んだんですけど、

こういう悩み方をしてる時って、たぶん買わないんだよな、自分。

本当に欲しけりゃ、四の五の言わず、ソッコー買ってるもんねえ。

というわけで、ボックスよりまず先に買わなきゃだったのが、13年に出ていた新作。

ミュージック・マガジン1月号の輸入盤紹介に載るまで、

出ていたことすら気付いてませんでした(恥)。

前作がベースとドラムスのみをバックに歌った異色作で、

トレードマークのオルガンが聞けなかっただけに、

09年の前々作“TONE-WHEELS ‘A’ TURNIN’” と同じメンツが揃った今作は嬉しい。

“TONE-WHEELS ‘A’ TURNIN’” は、ひさしぶりにジョージー・フェイム熱が復活したアルバムで、

タイミングよく来日してくれたこともあり、09年の年間ベストにも選んだ極上作でしたからねえ。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-09-04

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-12-31

ブルース、ジャイヴ、カリプソ、スカと多彩な音楽を取り込んだ、フェイム・マジック。

シャレのめしているというか、もう余裕しゃくしゃくのヴェテランの味わい。

それでいて手練れた感はなくて、音楽はみずみずしさイッパイなんだから、嬉しくなってしまう。

ミュージック・マガジンで宮子さんも書いていたように、

「ソングライターとしての成熟」を存分に発揮していますねえ。

枯れないモッズの粋な魅力っていうんでしょうかね。

チャーミングな男の色気を、軽やかにホップするように歌うジョージー。

これが最終作だなんて、言わせませんよ。

Georgie Fame and The Last Blue Flames "SWAN SONGS" Three Line Whip TLW010 (2013)

2016-01-21 00:00

コメント(0)

オカロランのメロディをたどって クレア・ケヴィル [ブリテン諸島]

ハープ・ソロに続いて、今度はクラヴィコード・ソロ。

う~ん、楽器の独奏アルバムっていうのも、いいもんですねえ。

じっくりと演奏と向き合えるのは、もちろんのこと、

演奏者の息づかいというか、緊張感が伝わってくるようで、

聴いているこちらの背筋も伸びるようです。

今回はアイリッシュのメロディと向き合っているわけで、

クラヴィコードという、いまどき珍しい古楽器の響きに、

なんだか17~18世紀のアイルランドの領主の館にいるかのようです。

主役のクレア・ケヴィルは、ゴールウェイ出身の女性コンサーティーナ奏者で、

コンサーティーナ講師を長く務めるほか、クレアFMの伝統音楽プログラムで

毎週プレゼンターを務めるなど、アイルランド音楽のブロードキャスターとしても有名な人だそう。

11年4月には、フィドラーの姉ブリーダとともに来日が予定されていたものの、

東日本大震災で中止になってしまったんですね。

クラヴィコードのソロ・アルバムというのは、ぼくにとってこれが初体験。

はじめはどうしても、音色の物珍しさばかりに耳が奪われがちになりますが、

何度も聴くうちに、レパートリーとなっているオカロランのメロディに惹かれるようになりました。

トゥールロホ・オカロラン(1670-1738)は、アイルランド伝説の盲目のハープ奏者で、

アイルランド最後の吟遊詩人といわれた人です。

オカロランが生前に残した200を超す曲は、今もハープ奏者ばかりでなく、

多くの楽器奏者が演奏し続けていて、前回話題にしたリーシャ・ケリーの新作でも、

オカロランの曲を演奏していましたね。

オカロランは、18歳で失明してからハープを修行し、まさに身一つで旅をしながら、

行く先々の土地の領主のために曲を作っては、歌い歩き続けました。

オカロランの知己に富んだ詩の才能や、作曲家としての才能を開花させたのは、

旅で出会った多くの人から援助の手を差し伸べられ、励まされたからで、

多くの人々の出会いが、彼の人生を豊かなものとしたことは間違いありません。

のちに上流階級の人々にも人気をよんだ成功者となるオカロランですが、

陽気で社交的な性格が幸いして、多くの人に愛されたんですね。

大酒呑みでもあった彼は、酒にまつわる失敗も数多くあったものの、

その憎めないキャラで切り抜け、周りから面白がられつつ、

温かな目で見守られていたようです。

そんなオカロランが書いた曲には、派手さのない美しさがあり、

ひそやかなロマンティックさや、哀愁味のあるところが胸に染み入ります。

冬の季節にぴったりの1枚ですね。

Claire Keville "IRISH MUSIC ON THE CLAVICHORD" no label CKCD003 (2015)

2016-01-13 00:00

コメント(1)

ケリー氏族のハープ リーシャ・ケリー [ブリテン諸島]

古風なのに、フレッシュ。

そんな相反する要素を併せ持った魅力を持つ、リーシャ・ケリーのアイリッシュ・ハープ。

5年ぶりとなる新作でも、彼女のハープの魔力は変わることがありません。

チーフタンズ、クリスティ・ムーア、メアリー・ブラック、ドーナル・ラニー、シャロン・シャノンほか

数多くの名だたるミュージシャンと共演し、もはや若手と呼ぶにはふさわしくない、

豊富なキャリアを積んできたリーシャですが、ソロ・アルバムは今回で3作目と寡作な人です。

そういえば、01年のモレートとトリーナのニ・ゴーナル姉妹の来日にも同行したんでしたね。

今作はケリー氏族にちなんだ曲を集めたアルバム。

7曲目と11曲目に鳥のさえずりが聞こえてくるだけの、

今回も全編、リーシャ一人によるソロ演奏となっています。

粒立ちの良い音色で、爽やかさと軽やかさがリーシャの持ち味。

甘さに流れず、優雅さがあって気品を感じさせるプレイが、彼女の良さですね。

全11曲、35分ほどの小品なんですが、メドレーで紡がれるメロディの表情の違いは、

風景が鮮やかに変化していく様子を見るかのようで、

息を呑んだまま、じっと聴き耳を立ててしまいます。

流して聴くこともできるでしょうけれど、

彼女のプレイは、聴き手を集中させてしまう魔力を持っています。

Laoise Kelly "FAILTE UI CEALLAIG" Harpo LK004 (2015)

2016-01-11 00:00

コメント(0)

たゆたうUKソウル ドーニク [ブリテン諸島]

いやあ、今年は大豊作だなあ。

大当たりの新作CDが続出して、次々と愛聴盤は入れ替わるし、

長年探し続けてきたレコードも網にかかるしで、嬉しい悲鳴の連続。

おかげでこのブログも話題に事欠かず、

ストックの記事がいつも5本ぐらい用意されてるんですれど、

最近ではそれが10本ぐらい溜まるようになってしまいました。

いっそ日刊にしちゃいたいくらいですよ。

急ぎでない記事は、つい後回しにしがちになるので、

書いてから半年もたって、ようやくアップされる不幸(?)な記事もあったりして。

それどころか、うっかりすると書かずじまいになってしまうヘヴィロテ盤もあって、

今回のドーニクもそうなりかねないところを、ようやく気付いた次第。

というわけで、ここ2か月以上、毎朝家の玄関を出た瞬間、

胸ポケットのiPod のボタンを押してスタートする、ドーニクのデビュー作。

ロンドンから登場したシンガー/プロデューサーです。

いいよねえ、この上質のアーバン・メロウぶり。

軽くウィスパリングするヴォーカルに、浮遊感漂うサウンドが折り重なって生み出される、

シルキーでスムースなサウンド・スケープ。

生楽器とエレクトロな音響のバランスが絶妙で、

華美になりすぎない、インディ的なプロダクションが好ましいですね。

アンビエントR&Bよりはポップでカジュアルな手触りがあり、

軽やかなライト・ファンクなサウンド・テイストは、

なるほどマイケル・ジャクソンを思わせるところもあり。

ロンドンの蜃気楼にゆらめく、淡くゆるやかなメロウネスにトロけます。

こういう押しつけがましさのない上品さは、

シャーデー以来の流れを汲む、UKソウルの美点に思えます。

Dornik "DORNIK" PMR 474397-1 (2015)

2015-11-16 00:00

コメント(0)

ケルトを脱して原点回帰 マリンキー [ブリテン諸島]

えぇ? マリンキーって、こういうグループだったっけ?

新作が、スコットランド伝統音楽の直球勝負な内容になっていて、びっくり。

マリンキーは、00年のデビュー作と02年のセカンドを聴いて、

ケルト・フォークぽいサウンドが、ちょっとぼくの好みじゃないなあと思ってたんです。

で、その後のマリンキーをずっと聴いていなかったんですが、

新作が全曲トラッド(正確にはラスト1曲は古謡)と聞き、再挑戦してみた次第。

いやあ、デビュー作の頃とは見違えるほどキリッとして、

なんだか別グループのようですねえ。

じっさい当時のメンバーは、スティーヴ・バーンとマーク・ダンロップの二人だけだしねえ。

看板の女性歌手も、カリーン・ポルワートからフィオナ・ハンターに交替して、

うん、こりゃもうまぎれもなく別グループですよ。

カリーン・ポルワートがコンテンポラリーなサウンドにも対応した

柔軟なシンギングをするのに対し、フィオナ・ハンターの方は、

昔ながらの装飾のない、物語の語り部たらんとする、

武骨ともいえるシンギングを聞かせて、トラッドのレパートリーとの相性はバツグン。

デビュー当初からのメンバーである、スティーヴ・ハーンの抑揚の付けないシンギングも、

シンプルな素朴さが持ち味なので、カリーンよりフィオナとの方が引き立ちます。

サウンド・アンサンブルも、デビュー当初のギター・サウンドに不満を持っていたので、

新メンバーによるテナー・ギターの導入は大賛成。ブズーキとの相性もいいし、

音の粒立ちがぐっとよくなりましたね。

スコットランドの伝統的な物語歌に立ち返った原点回帰の作、全面支持します。

Malinky "FAR BETTER DAYS" Malinky Music MM001 (2015)

2015-06-27 00:00

コメント(0)

原点は真摯さ スコイル・ヒル・ナ・ゲイラック [ブリテン諸島]

自分が年を取ったからいうわけじゃないけど、

若者の真摯さは、なにものにも代えがたい価値があると、心底から思います。

経験を積み重ねて得る成熟も、出発点にあった真摯さが継続できなければ、

手練れの腐臭にすぐまみれ、老獪に堕してしまうもの。

みずみずしい感性を失わず、創作活動を続けられるかどうかは、

創作を志した若き日のトキメキを、どれだけ維持できるかにかかっています。

それはなかなか困難なことでもあり、多くの人が見失ってしまうものでもありますね。

スコットランド西海岸、プロクトン高校のスコイル・ヒル・ナ・ゲイラックというコースで、

伝統音楽を学ぶ高校生たちによって制作されたアルバムの、

これが高校生?とびっくりするような演奏を聴きながら、

思わずそんなことを考えさせられたのでした。

なんでもこのコースは00年に開講され、02年に最初のアルバムを制作して以来、

毎年アルバムをリリースしているとのこと。卒業制作アルバムのようですね。

スコットランドでは、学校教育を通して、伝統音楽が継承されているんですねえ。

こんなCDが出ているのを今回初めて知り、ウェブ・サイトをのぞいてみたところ、

これまでに制作されたアルバムがずらりと並んでいました。

真摯な演奏と歌いぶりにぐいぐいと引き付けられ、

心を揺さぶられずにはおれませんでした。

達者な演奏とはいえ、確かに生硬さは否めませんし、

半数を占める歌の方も、みずみずしさいっぱいでありつつも、

子供の発表会を客席でドキドキしながら聴くような、親のような気分にもなります。

でも、だからこその音楽の尊さが、ここには100%詰まっていますね。

伝統音楽を愛し、真正面から向き合って真剣に学んできた若者たちが、

その成果を披露するおそらく初のレコーディング。

その緊張感に満ちた彼らの心臓の鼓動が伝わってくる演唱は、

俗に「デビュー作こそ最高作」といわれる、初志のすべてが詰まっているのを感じます。

ここに、明日のジュリー・ファウリスやイゾベル・アン・マーチンがいるのを実感できますよ。

Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd "TOP OF THE CROPS" Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd SCGCD014D (2014)

2015-06-25 00:00

コメント(0)

バラッドの革命児 サム・リー [ブリテン諸島]

おそるべき才能、そうとしかいいようがありません。

イングランドのトラヴェラーズが伝承してきた唄を掘り起こす、サム・リーの2作目。

昨年末に日本先行発売されていましたが、ようやく本国でリリースされました。

デビュー作にノックアウトされ、

来日コンサートでのバラッドの伝道師たるパフォーマーぶりにも感じ入りましたが、

それでもここまでの進化は、正直予想していませんでした。いや、スゴイです、ほんと。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-06-23

サム・リーのケタ違いのサウンド・クリエイティヴィティは、まさしく圧倒的です。

イングランドの伝統音楽という武骨でモノトーンな音楽を、

かくも色彩感豊かに織り上げられるとは。

サムの手にかかれば、伝統というカビ臭い約束事に縛られることなく、

インドのタブラもフィンランドのカンテレも日本の箏も、

バラッドという物語の中にするりと収められてしまいます。

これまで、伝統音楽にこの種のサウンド・メイキングを施して成功した例を、ぼくは知りません。

だいたいが作者の過剰な演出に終わり、自己満足に堕した作品が多く、

「音楽的実験」などと称される伝統音楽に、ロクなものはありませんでした。

アンビエントやエレクトロニカとも接触するサウンドであればなおさらで、

そうしたアプローチは伝統音楽にとってもっとも警戒を要するものですが、

この作品はそんな過去の類似作とは、まったく次元の違うものに仕上がっています。

サムの音楽は、バラッドを伝えるという目的の中にすべて、

独創的なサウンドの手腕が収斂され、奉仕されているんですね。

サムがバラッドを伝道するための黒子になりきっているからこそ、

そのサウンドに作者の自意識が付加されることなく、

その真摯で誠実な姿勢のおかげで、鼻につくようなサウンドとならずに済んでいるのでしょう。

その証拠に、サムの歌いぶりは淡々としていて、どこまでも穏やか。

バラッド歌いとして、はや2作目で成熟味を増したことを感じさせます。

歌詞の意味がわかれば、サムが施したサウンド意図を、もっと理解できるように思いますが、

それがわからずとも、イマジネイティヴなサウンドに想像をかきたてられます。

Sam Lee & Friends "THE FADE IN TIME" The Nest Collective TNCR003CD (2015)

2015-03-29 00:00

コメント(6)

春を待ちわびて カーラ・ヌア [ブリテン諸島]

うわあ、いいグループですねえ。

アイルランド南東部のカーロー、ウォーターフォード、キルケニーを出身とする若者5人によって、

09年に結成されたというカーラ・ヌア。

今回の新作が3作目だそうですけれど、ぼくは初めて聴きました。

バンジョー、ギター、フィドル、アコーディオンの男4人に女性歌手という編成なんですが、

バンジョーが加わると、演奏の表情がぐっと明るくなって、いいですよねえ。

バンジョーを爪弾くコロコロとした音色が、粒立ちの良い響きを強調して、

ホップするリズムがますます勢いよく跳ねるかのようです。

伝統様式に沿った演奏でいながら、さまざまな音楽的な冒険がアレンジに施されていて、

演奏はなかなかにスリリング。ノヴァ・スコシアのフィドル・チューンなども取り上げたりしていて、

レパートリーには勉強熱心さもうかがえます。

みずみずしい演奏の合間に挟まれる女性歌手リサ・バトラーの歌が、また絶品なんです。

妖精のような歌いぶりに心惑わされ、さらりと回すこぶしにもグッときます。

無伴奏で始まる“Lady of Loughrea” の凛とした歌い口には、

こちらの背も伸びあがる思いがします。

犬の散歩がてら、近所の梅まつりへ出かけながら聴いていたら、

春の訪れを誘うかのような彼らの演奏に、思わず犬と一緒に駈け出してしまいました。

そういや、うちの犬の名前も「カーラ」なんですよね。奇遇であります。

Caladh Nua "HONEST TO GOODNESS" Caladh Nua C003 (2014)

2015-03-09 00:00

コメント(0)

弔いのソロ・アルバム エイスネ・ニ・ウーラホーン [ブリテン諸島]

なぜこれほどの作品が、これまでお蔵入りにされたままだったんでしょう。

でも、本当によかった。こうして聴くことができて。

プレイヤーのトレイからCDを取り出しながら、すっかり満たされた心持ちとなりました。

今や伝説ともいわれるアイリッシュの男女ユニット、ラ・ルーの女性シンガー、

エイスネ・ニ・ウーラホーンのゆいいつのソロ・アルバムが、思いがけずに届きました。

97年と99年にレコーディングされ、マスタリングを終え、完パケになっていたも関わらず、

契約上のトラブルでお蔵入りになっていたというもの。

エイネスが単なる歌手としてだけではなく、

実験精神旺盛な音楽家としての才能や、

北アイルランド、アルスター地方の

豊かな伝統に根差した深い音楽性が存分に発揮された傑作です。

ハードカヴァーのCDブックには、ポーリーン・スカンロン、メアリー・ブラック、

カレン・マセソン、マイレート・ニ・ゴーナルらが賛辞を寄せています。

伝統音楽をもとに創作された曲に、

エイネスのご主人でラ・ルーの相棒でもあるジェリー・オコナーのフィドル、

フレットレス・ベース、エレクトリック・ギター、プログラミングがしっくりとなじんでいます。

いわゆるケルティック・サウンドと思わせるトラックや、

レゲエのリズムを取り入れた曲もありながら、

ポピュラリティに迎合した下心などみじんも感じさせない

クリエイティヴィティに圧倒されました。

思えば、こうしたドーナル・ラニーに引けを取らないコンテンポラリー・センスは、

ラ・ルーの得意とするところでもありました。

ぼくは96年“BRIGHID'S KISS” で、

エイスネのクリスタル・グラスのような歌声に魅入られたのですけれど、

マウス・ミュージックからリールになだれこむ演奏など、古楽なども取り入れた深い音楽性と、

コンテンポラリーなセンスが共存する才能にも舌を巻いたのでした。

エイスネの美しい歌も、繊細さだけではなく、柔らかな芯を奥底に感じさせ、

それはお姉さんのパドリギーン・ニ・ウーラホーンとも共通するものがありますね。

長い闘病生活のあとにこれほど素晴らしい作品を完成させながら、

99年に自殺してしまったのは、なんとも惜しまれます。

なぜかこのCDブックにも、ウィキペディアでもエイスネの自殺については触れられていませんが、

長く闘病にあったのは鬱病だったのでしょうか。

残された家族の心痛を察しますが、同時にこの作品を世に送り出せたことは、

エイスネへの最高の弔いとなったと、ファンの一人として思います。

Eithne Ní Uallacháin "BILINGUA" Gael Linn CEFCD206 (2014)

Lá Lugh "BRIGHID'S KISS" Lughnasa Music LUGCD961 (1996)

2015-02-19 00:00

コメント(0)

リアダンのリーダーのソロ・デビュー作 エレイン・コーミカン [ブリテン諸島]

アイルランドの女性6人組バンド、リアダンは、

07年にチーフタンズのツアーに同行して来日したことがありますね。

同じ年に京都音楽博覧会で再来日して、東京でも一夜だけライヴが行なわれたんですけど、

ぼくはどちらも観そこねてしまいました。

ホイッスル、フィドル×2、フルート、アイリッシュハープ、アコーディオンの編成で、

全員がヴォーカルもとるというグループは、

なかなか見目麗しかったんじゃないかと思ってるんですけど。

メンバー全員、リムリック大学の伝統音楽学科の修士号/博士号を取得した才媛なんだから、

アイリッシュ・トラッドのスーパー・グループともいえます。

そのリアダンのリーダー、エレイン・コーミカンのソロ・デビュー作が届きました。

悲哀を誘う1曲目から、その愁いのトーンにぐっと引き付けられました。

1曲目はエレインの得意とするホイッスルではなく、

メロディカを吹いているのが意外で、なおさら印象的に聞こえました。

今回ホイッスルの演奏はインスト曲1曲を除き控えめで、シンギングに集中しています。

といっても、歌に気負いはまったくなく、自然体の歌いぶりに聴き進むほど、

心がほぐれていくのを感じます。リルティングの柔らかさも絶品ですね。

最小限の伴奏が、エレインの静かな歌いぶりと効果的に響き合っていて、

アレンジとプロデュースの才を感じさせます。今作では、チェロの起用が成功しましたね。

全10曲中ゲール語が6曲、英語が3曲で、インストが1曲。

伝統に沿いながら、現代的なセンスに富んだ、

軽やかなエレインのシンギングの魅力にあふれたアルバムに仕上がりました。

アルバムの最後、海の波音とともにアルバムが締めくくられるのも、

とてもいい聴後感を残します。

Elaine Cormican "CLUAIN AMHRÁN : MEADOW OF SONG" Elaine Cormican EC001 (2014)

2014-11-01 00:00

コメント(0)

12年ぶりの新作 クラン [ブリテン諸島]

すごいひさしぶりですねえ、アイルランドのクランの新作。

それもそのはず、12年ぶりのアルバムだというのだから、ちょっと驚きです。

前作“MUSIC FROM THE EDGE OF THE WORLD” から、もうそんなになるんだっけ。

ブズーキのショーン・コーコラン、フルートのデジ・ウィルキンスン、

イーリアン・パイプスのローナン・ブラウンの3人が、

相変わらず生粋のアイリッシュ魂を聞かせてくれて、嬉しくなります。

新作でも無骨さを失わない、伝統一筋の歌心が満ちあふれていて、

アイルランドのパワー・トリオぶりは不変ですね。

今作では、100年から200年前に収集された伝統歌やダンス・チューンを取り上げて、

奥行きの深いシンギングを聞かせるとともに、

古風な気品を感じさせるダンス・チューンや哀愁のあるエアーで迫ります。

玄妙なアンサンブルと深淵な歌唱から立ち上る、濃厚なアイリッシュの香りがたまりません。

ごりごりの伝統派のくせに、アンサンブルのハーモニー・センスは現代性たっぷりで、

伝統と現代をこれほど鮮やかにマッチさせる音楽性を持つグループは希有といえます。

本作が5作目というので、昔のCDを棚から引っ張り出してみたら、

全作手元にあって、われながらあんぐり。

出来がイマイチと思えば、すぐ手放してしまう性分なので、

全作持っているグループなんて、ぼくの場合、めったにないはずなんだけど。

あらためて、このグループに駄作のないことがわかります。

デビュー作では、イーリアン・パイプスがニール・マーティンだったんですね。

2作目“BLACK BLACK BLACK” からローナン・ブラウンに変わり、

以降メンバーは不動となったのでした。

その“BLACK BLACK BLACK” が出たあとだったか、一度来日したんですよねえ。

あの時は、仕事の都合で行けなかったんだよなあ、ぐやじい。

ぜひもう一度、日本に来てください。

Cran "DALLY AND STRAY" Black Rose BRRCD005 (2014)

Cran "THE CROOKED STAIR" Cross Border Media CBMCD002 (1993)

Cran "BLACK BLACK BLACK" Claddagh CC63CD (1998)

Cran "LOVER'S GHOST" Black Rose BRRCD003 (2000)

Cran "MUSIC FROM THE EDGE OF THE WORLD" Black Rose BRRCD004 (2002)

2014-09-10 00:00

コメント(0)

マルカヒーさんちの父娘 ルイーズ・マルカヒー、ミック・マルカヒー [ブリテン諸島]

フルートを手にした見目麗しい女性が、にっこり微笑むジャケット。

オール・アイルランド・コンペティションの常連さんだという、

ルイーズ・マルカヒーのデビュー作です。

これまでに、アコーディオン奏者のお父さんとハープ、ピアノ、フィドルを弾く妹とともに、

マルカヒー・ファミリー名義でアルバムを出していて、本作は満を持してのソロ・デビューでしょうか。

ルイーズはフルートのほか、イーリアン・パイプスやホイッスルも吹いているんですが、

どの楽器も音色は確かだし、リズムもしっかりしています。

伴奏を務めるのは、ピアノとアイリッシュ・ハープを弾く妹のミッシェルと、

バウロンのカラム・マーフィーのたった二人。

この二人を相手に、1対1で弾くデュオ演奏とソロ演奏だけでアルバム1枚仕上げるとは、

見上げたもんです。いかにルイーズの技量が高いか、わかろうというものですね。

派手さを抑えた抑制の効いたプレイに感心してしまうんですが、

ルイーズの職人肌ともいえる古いプレイ・スタイルは、ゴリゴリの伝統派の証しですね。

こんな頑固一徹な伝統スタイルの演奏が身に付いているのは、

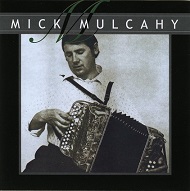

伝説的存在と言われるアコーディオン奏者ミック・マルカヒーを父に持つゆえでしょう。

ミック・マルカヒーは、アコーディオンを革新した名手ジョー・クーリーを範とする演奏家で、

68年にアコーディオンの最優秀演奏家に選ばれたばかりでなく、

生まれ故郷のブロスナ・ケイリー・バンドのメンバーの一員として、

72年のオール・アイルランドのケイリー・バンド部門でも優勝をしています。

現在は娘たちとの演奏活動のほか、

アコーディオンの先生としてダブリンでひっぱりだこだとか。

76年のミック一人による完全独奏のアルバムでも、

ジョー・クーリーの影響大な、古いメロディオン・スタイルの演奏を聴くことができます。

時折コードを押さえる左手がスッと止まり、右手だけのメロディになるところがカッコよくって、

「ダブみたい」などと場違いな感想を持ったりして。

2枚のアルバムを続けて聴くと、この父にしてこの娘ありといった感を強くします。

Louise Mulcahy "TUNING THE ROAD" Cló lar-Chonnacht CICD196 (2014)

Mick Mulcahy "MICK MULCAHY" Gael-Linn CEFCD050 (1976)

2014-07-02 00:00

コメント(0)

コーンウォールのケルト音楽 ダラ [ブリテン諸島]

コーンウォール?

どこだ、そりゃ。イングランドの南西端にあるの? ふ~ん。

えぇぇぇ、コーンウォールって、ケルト文化圏なの?

アイルランド、ブルターニュ、ウェールズ、スコットランド、マン島、

そしてこのコーンウォールが6つのケルト地域に数えられているとは、まったくの初耳。

その昔ケルト音楽に興味を覚えて、ケルト文化の本を何冊か読んだけど、

この地名は頭に入ってなかったなあ。ほかの5つの地域のケルト音楽は馴染みがあるのに、

コーンウォールの音楽を聴くのは、このダラというグループが初めてなもので、

なんとも勉強不足というか、お恥ずかしい話であります。

そのコーンウォール音楽初体験となる

ケルティック・グループのダラは、女性3人と男性2人の5人組。

女性3人が楽器を演奏しながらヴォーカルも務め、ソロやコーラスで歌います。

このアルバムでもう5作目なんですね。

他のどの地域のケルト音楽とも似てなくて、北欧のグループを連想させる、

メルヘンティックで浮遊感あふれるサウンドがとても魅力的なグループです。

ウキウキするようなダンス・チューンと、3人の美しいハーモニーがいいですねえ。

バス・クラリネットやガイタ(ガリシアのバグパイプ)を使うという、

ユニークな楽器編成にも惹かれます。

歌とダンス・チューンを交互に聞かせるアルバムの構成もうまく、

聴けば聴くほど、彩り豊かなサウンドに魅せられます。

6曲目のジグなんて、ステップを踏む踊り手の足元が目に浮かぶようだし、

スローな歌もので聞かせる端正な歌の表情にも、吸い寄せられますね。

タイトルの“K5” とは、コーンウォール語で「ステップ・ファイヴ」を意味するダンス・リズムとのこと。

アルバム・ラスト2曲で、そのK5を演奏しています。

独自のサウンド・カラーを持つグループで、すごく気に入りました。

見開きジャケットの内側や裏ジャケットに、コーンウォールの海岸線が写っていますけれど、

石ころだらけのイングランドの浜辺と違って、ここは砂浜のビーチなんですね。

聞くところによると、景観の美しさと穏やかな気候で、

コーンウォール地方は人気のある保養地なのだそうです。

ケルト文化圏ということだけでなく、

イングランドと異なる温和な気候風土が、ダラの音楽にも反映しているんじゃないでしょうか。

Dalla "K5" Dalla DACD06 (2013)

2014-06-30 00:00

コメント(0)

マン島のまっすぐな歌声 ルース・ケギン [ブリテン諸島]

マン島からすばらしい女性シンガーが登場しました。

ぼくにとっては94年のエマ・クリスチャンのデビュー作以来だから、20年ぶりですね。

ハープやリコーダーを奏でながらクリアな歌声を聞かせたあのアルバムは、

鮮烈な印象を残しましたけど、その後ぷっつり活動の様子が聞こえなくなってしまいました。

ルース・ケギンというこの若い女性歌手は、荘厳さとケルト性を発していたエマとは個性が異なり、

温かみのある声でまっすぐに、清らかに歌う人。

1曲英語で歌うほかは、すべてマンクス・ゲーリックで歌っていて、12曲中7曲がマン島の伝承歌。

ルース自身によるピアノとフルートのほか、イングランド、アイルランド、マン島の混成メンバーによる、

ギター、ベース、アイリッシュ・フルート、フィドル兼バンジョーの4人が伴奏を務めています。

曲ごと必要最小限に選び抜かれたサウンドによってルースの歌を引き立てていて、

コンテンポラリー・フォークの理想形をみるかのようなアルバムに仕上がっています。

プロダクションが徹底した引き算でできているというか、

歌のメロディを生かすために、余計な音を加えないよう、神経を配っているのがよくわかります。

ソフトなハイ・トーン・ヴォイスのルースの歌は、特に強い印象を残すものではないのに、

聴くほどにその歌声が胸にしっかりと憑りつくのを感じます。

歌声に芯のある人ですね。

派手なところはまったくない、滋味に富んだとも表現できるこのデビュー作、

聴けば聴くほどに味わいが増します。

Ruth Keggin "SHEEAR" Purt Sheearan PSRCD001 (2014)

2014-05-21 00:00

コメント(0)

春輝くアイリッシュ・アコーディオン ダニー・オマホニー [ブリテン諸島]

春の陽気には、アイルランドのアコーディオンがよく映えるなあ。

全曲トラディショナルという、若手ボタン・アコーディオン奏者のソロ・アルバム。

アコーディオン、ブズーキ、ピアノ、バウロンという標準編成で、

ジグ、リール、ホーンパイプスを軽快に演奏しています。

ダニー・オマホニーはケリー出身のアコーディオン奏者。

11年にリリースした本作がデビュー作だそうです。

59年に結成されたシャノン・ヴァレ・ケーリー・バンドを復活させ、

11年に有名なフラー・キョール・ナ・エーランのコンペティションで優勝に導いたダニーは、

生粋の伝統派といえますね。

アルバムは正攻法といえる伝統スタイルの演奏を貫いていて、

豊かなアイリッシュの伝統の前に、ギミックなど無用といわんばかりの、

自信に満ちた堂々たる演奏を聞かせてくれます。

こういう音楽家が好きだなあ、ぼくは。

ダニーはB/C、D/D#、D/C#の3タイプのボタン・アコーディオンを弾いていて、

どれも30~40年代に作られたヴィンテージものだというクレジットがあります。

ブズーキの細やかなリズム・カッティングがさざ波のようなビートを送る中、

ダニーのアコーディオンが安定感のある揺るぎないリズムでフレーズを紡いでいくところは、

若手とは思えない重厚さがあり、音楽を一層豊かに聴きごたえのあるものとしています。

アイルランドの伝統音楽を聴いていると、毎度湧き上がる感想ですけれど、

音楽に新しさなんていらないとつくづく思います。

Danny O’Mahony "IN RETROSPECT" Danny O’Mahony DOMCD001 (2011)

2014-04-13 00:00

コメント(0)

大人への階段を上った新作 ジュリー・ファウリス [ブリテン諸島]

待ちに待ったジュリー・ファウリスの新作が届きました。

11年にライヴ盤が出ましたけど、スタジオ録音は09年の“UAM” 以来だから5年ぶり。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-10-30

う~、毎度待たせてくれるよなあ。でも、そのおかげというか、

じっくり時間をかけて制作するからこそ、毎回聴きごたえのある充実作が出来上がるんですよね。

この新作ではオープニングの1曲目から、今までにない変化を感じました。

ギター、ブズーキ、フィドル、ベースなどの弦楽器を中心としたいつものアンサンブルに、

フィドルとヴィオラの4人によるストリングス・セクションをフィーチャーして音の厚みを加えています。

これまでのスキ間のあるサウンドではなく、中音域の豊かなサウンドが実にふくよかです。

ストリングス・セクションがフィーチャーされたこの1曲目が象徴するように、

ジュリーの歌声からは少女ぽい表情が消え、

大人の女性へと一歩階段を上ったのを感じさせますね。

これまでジュリーのアルバムというと、一にも二にも「みずみずしい」という言葉がついて出たのが、

今作では憂いや哀しみをそこはかとなく漂わせるようになり、

それがファットになったサウンドとあいまって、少女からの脱皮を実感させるのです。

2曲目の言葉遊びのようなマウス・ミュージックに、

同じスコティッシュ・ガーリックの伝統をひくカナダ、ケープ・ブレトンのヴェテラン女性歌手

メアリー・ジェーン・ラモンドを連想させるところなど、まさにジュリーの成長の証しでしょう。

今もっとも輝いているスコットランドの女性シンガー、ジュリー・ファウリスを、

プランクトンさん、ぜひ日本に呼んでくださ~い。

Julie Fowlis "GACH SGEUL - EVERY STORY" Machair MACH003 (2014)

2014-04-03 00:00

コメント(0)