カラニッシュの巨石を想って イゾベル・アン・マーチン [ブリテン諸島]

おお、期待通りのアルバムを作ってくれましたねえ。

スコットランド、ルイス島出身の女性シンガー、イゾベル・アン・マーチンの2作目。

こういうのを聴きたかったんですよ。

ドラムスが入った11年のデビュー作“DUSLACH IS ÓR ( DUST & GOLD)” とは打って変わり、

今作はアクースティック・ギターの伴奏を中心に、ピアノ、ホイッスル、チェロのほか、

コーラスが控えめに加わるだけという音数の少なさ。

デビュー作のにぎやかなプロダクションでは、この人の美しいソプラノ・ヴォイスが埋もれてしまい、

もっとシンプルなサウンドで歌った方が映えるのにと思っていたので、

今作のプロダクションは願ったりかなったり。

ひそやかな歌に伴奏がそっと寄り添うだけのプロダクションは、

目下愛聴中のアイルランドのフィオナ・ケラハーのデビュー作とも相通じるものがありますね。

ランリグのギタリスト、マルコルム・ジョーンズが伴奏を務めた曲では、

エレクトリック・ギターのストロークがさざなみのようなエフェクトを生み出していて、

ただシンプルなだけではない、神経の行き届いたプロダクションを施していることがわかります。

無伴奏の7曲目、太く深い音色を響かせるチェロと、

イゾベルのソプラノの鮮やかな対照が美しい9曲目、

さらにアルバム・ラストでは、

ルイス島の港町ストーノウェイに伝承された讃美歌がコーラスとともに歌われます。

ルイス島には、イギリスに現存するストーン・サークルの中でもほぼ原型をとどめているという、

カラニッシュ遺跡があることで有名ですけど、鎮魂歌のような響きを持つその神秘的な旋律に、

そびえ立つ巨石の光景が目に浮かぶような思いがしました。

イゾベルは18歳の時、スコットランド音楽祭のロイヤル・ナショナル・モッドで

金賞を受賞した実力者。

全曲スコットランド・ゲール語で歌い、約半数が伝承曲という本作は、

彼女の実力を見事に開花させました。

Isobel Ann Martin "SONAS" Leum Music LR002 (2013)

2014-03-12 00:00

コメント(0)

口風琴と手風琴 ノエル・バトル&ローシーン・ブロデリック [ブリテン諸島]

自主制作でさらりとこんなアルバムを作ってしまうといえば、

ハーモニカを吹くおじいちゃんと、

コンサーティーナを弾く孫娘に近い若い女の子の共演作にも感じ入っちゃいました。

アイルランドではこういうCDがフツーに作られるところに、

アマチュアリズムの良さや、伝統音楽の理想的な継承を見る思いがします。

生活と音楽がこれほど不可分で距離が近いのは、

アイルランド音楽とブラジルのショーロだけじゃないでしょうかね。

ハーモニカが口風琴、コンサーティーナが手風琴と呼ばれるように、

楽器特性が同じこともあって、この二重奏はベスト・マッチですね。

コンサーティーナを弾いているのは、オール・アイルランド・チャンピオンにも輝いたという

東ゴールウェイのお嬢さん。軽やかに、そしてリズミカルにコンサーティーナを演奏します。

曲によってはピアノ、ホイッスル、ギターがバックアップしていますよ。

二人が奏でるジグやリールは、なんら変わったところのないオーソドックスなものですけれど、

その飾らない朗らかなダンス・チューンがいいんですよねえ。

息のあった二人のプレイは、リズム感も確か。

走ったり流れたりしないところも、当たり前のようでいて、

演奏力がなければ、なかなかこうはいきません。

1曲ローシーンが歌うゲール語の曲は、コンサーティーナのプレイとは対照的に、

シロウトぽい素朴さが味となっていますね。

うららかな演奏が、春の訪れを恋しく思わせる一枚です。

Noel Battle and Roísín Broderick "UP AND ABOUT IN THE MORNING" no label no number (2013)

2014-03-04 00:00

コメント(0)

静謐なアイリッシュ・フォーク フィオナ・ケラハー [ブリテン諸島]

ひんやりとした大気を頬に感じながら、青く澄み渡る空を仰ぎ見る。

大きく深呼吸をして、はあっと息を吐き出すと、一瞬かすかな氷の粒が煌めく。

ふいに、コガラがぴぃぴぃぴぃと鳴き声をあげると、

突然、ざあーっと強い北風が吹き付けてくる。

アイルランドのフォーク・シンガー、フィオナ・ケラハーを聴いていると、

そんな冬の景色が頭の中に広がります。

フィオナの新作“I AM A LITTLE BOAT” で彼女のクリスタル・ヴォイスにはまってしまって、

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-01-29

08年のデビュー作も買ってみたんですが、この人、すばらしいシンガーですね。

清らかな澄んだ歌声と強弱をつけない微風のような歌いぶりは、どこまでも穏やか。

その静謐さが聴く者の胸の奥底に染み渡り、温かな気持ちにさせてくれます。

アイルランドの伝承歌の美しさを鮮やかに引き立てる、稀有な才能の持ち主です。

そのあまりにさりげない歌いぶりがつつましく、

お母さんが歌う子守歌のような優しさに、涙がこぼれそうになります。

収録された曲は伝承曲が中心で、ゲール語でなく英語で歌っています。

ピアノ、ギター、ベースの3人は伴奏に徹し、けっして歌の前に出しゃばることをしません。

少ない音数で淡く繊細なメロディの良さをくっきりと形どり、フィオナの歌に奉仕しています。

アイリッシュ・フォーク屈指の名作ともいえるこんなアルバムが、

自主制作でさらりと作られているところに、あらためてアイルランド音楽の層の厚さに感じ入ります。

Fiona Kelleher "MY LOVE LIES" Fiona Kelleher FKCD001 (2008)

2014-03-02 00:00

コメント(0)

母の贈りもの モリー・ドレイク [ブリテン諸島]

母さんが台所で歌っている。

夕食の支度をしながら、つぶやくような歌が聞こえてくる。

だんだんと興が乗ってきたのか、歌に熱が入ってきた。

包丁を持つ手は、きっともう止まっているのだろう。

ぼくは息をひそめ、居間の棚の影に隠れて、じっと母の歌を聴いていた。

そこにぼくがいることを、けっして悟られないように。

一度ぼくが盗み聞きしているのがバレて、こっぴどく叱られたことがある。

普段は感情的になることのない母が、その時はひどく取り乱し、

しまいに泣き出してしまったので、ぼくはすっかりうろたえてしまった。

子供だったぼくは、母がうつ病を抱えていることを、まだその時は知らなかった。

母は人前ではけっして歌わない。

歌は母にとって、自分だけの秘めたる愉しみだった。

母がピアノを弾いている時は、うつの症状が治まっている表れでもあった。

父も姉も母の愉しみを邪魔せず、無関心を装っていたのだが、

ぼくはまだなんにもわかっちゃいなかった。

母が口ずさむ、ちょっとしたハミングを聞くだけでも、ぼくは胸がいっぱいになってしまう。

どんなプロの歌い手だって、母の歌には勝てっこない。

母の歌ほど、うっとりと甘い気持ちになれるものはほかになかった。

それは地上の歌にはない、まるで天に住む妖精の歌のようで、

ぼくは母の歌を聴くたび、全身が官能で包み込まれるのを肌で感じていた。

母の口から奏でられるメロディは、いままで聴いたことのないものばかりだった。

それもそのはず、母が歌うのはすべて、自分が作った曲なのだ。

母が家にひとりでいる時、ピアノを弾きながら歌っていることは、家族全員が知っている。

でも、母がピアノで歌うのをまじかで聴いた者は誰もいない。

家族が家に帰ってきた途端、母はピアノを弾くのをやめてしまうからだ。

母のピアノの弾き語りを聴くことは、ぼくの夢だった。

家の外からかすかに聞こえてくるピアノの音を聴くたび、

自分が透明人間になって、母の歌をまじかで聴けたら、

どんなに幸せだろうと、どのくらい真剣に思ったことか。

そんなある日、奇跡が起こった。

学校をずる休みして早引けし、家の前までやってくると、ピアノの音に気づいた。

ぼくはとっさに家の屋根をよじ登り、二階の窓から自分の部屋に忍び込んだ。

もうぼくは盗み聞きだけでは我慢できなかった。

こんなチャンスはまたとない。

ぼくはテープレコーダーを持ち出して階下へ降り、

階段の脇でそっと録音ボタンを押した。

120分テープの片面に収められた母の歌は、生涯のぼくの宝物になった。

ぼくは母が亡くなるまで、テープの存在を家族の誰にも明かさなかった。

盗み録りといううしろめたさもあったが、

母の秘かな愉しみに泥を塗るようで、忍びなかったからだ。

でも、このテープがなければ、ぼくが歌手を志すことは、ぜったいなかっただろう。

母が亡くなって5年。

テープが擦り切れそうになるまで聴いた母の歌を、ぼくは世に出そうと思う。

もう、いいよね、母さん。許してくれるよね、母さん。

母さんの歌は、音楽を愛するすべての人への贈りものになるんだよ。

(以上は、発掘されたニック・ドレイクの母親モリー・ドレイクの50年代自宅録音を聴いて

妄想したフィクションです。史実とは全く関係ない作り話なので、本気にしないでください)

Molly Drake "MOLLY DRAKE (Collector's Edition)" Bryter Music no number [UK盤]

Molly Drake "MOLLY DRAKE" Squirrel Thing ST4 [US盤]

2014-02-08 00:00

コメント(4)

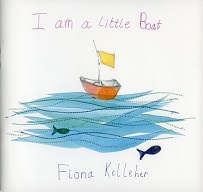

冬に聴くメルヘン フィオナ・ケラハー [ブリテン諸島]

20センチ四方の絵本ならぬ歌詞本が付いたCD。

16ページに歌詞とともに愛らしい絵が載せられ、

白地をたっぷりとったデザインや淡い色で描かれた手書き文字がとても美しく、

絵本好きにはこれだけでも嬉しくなるんじゃないでしょうか。

幼児のための音楽というのが一目でわかる、

アイルランドのフォーク・シンガー、フィオナ・ケラハーの2作目です。

ほのかな火のゆらめきをじいっと見つめているような、静かな静かな、それは繊細な音楽です。

ピアノやグロッケンシュピールを伴奏にフィオナが歌う、とてもシンプルなサウンドですけれど、

フィオナがボディ・パーカッションやマウス・パーカッションを駆使して、

鳥の音などさまざまなサウンド・エフェクトを施し、

とてもリッチで奥行きのあるサウンドスケープを生み出しています。

全曲フィオナの自作。

ゆったりと軽やかなフィオナのシンギングを聴いていると、時間が止まるような感覚にとらわれます。

上質のメルヘンと呼ぶにふさわしい、この世と異世界を行き来するファンタジーが宿った音楽ですね。

ぎりぎりに絞った音数で、これほど豊かな音響空間を表現できるのは、

フィオナの高い才能にほかなりません。

これから出産を控える女性や、赤ちゃんのいるご家庭に、ぜひおすすめしたいアルバムです。

Fiona Kelleher "I AM A LITTLE BOAT" Fiona Kelleher no number (2013)

2014-01-29 00:00

コメント(0)

UKブラックのスピリチュアル・ジャズ ザラ・マクファーレン [ブリテン諸島]

ザラ・マクファーレンというイギリスのジャズ・シンガーを知ったのは、確か2年前。

デビュー作にしては、ずいぶん落ち着いたジャケットが印象的でした。

ジャズをベースとしながらも、ジャンルに捕らわれない自由さを持った歌い口で、

自作曲にフォーキーなソングライター的資質をうかがわせたり、

ニュー・ソウルとも共振するセンスをみせていて、将来性を感じました。

伴奏はピアノ・トリオで、曲によって3人のサックスが加わるだけという、

正統派ジャズ・ヴォーカル・アルバムともいえるフォーマットなのに、

ザラの繊細な歌い口とストーリーテラーを思わせるナチュラルな歌いぶりが、

イマドキらしい新しさを湛えていて、とても新鮮に思えたからです。

これでサウンド・アプローチをもう少し工夫したら、面白くなるだろうにと思っていたら、

新作はまさにそんな内容となりましたね。

1曲目から聞こえてくるのは、ハングドラムのほわ~んと鳴る幻想的な音。

最近よく耳にするようになった、世界で一番新しく開発された打楽器です。

凛としたザラの声とハングドラムが絶妙な相性で、

冒頭からおおっと引き込まれてしまいました。

基本編成はピアノ・トリオでも、ベースとパーカッションだけで聞かせる曲あり、

トランペットやサックスをフィーチャーした曲あり、

はたまたザラ自身によるアクースティック・ギターの弾き語りありと、

多彩なサウンド・アプローチをみせながら、全体をブルージーなトーンでまとめあげています。

自作曲のほか、ニーナ・シモンや

レゲエのジュニア・マーヴィンやノラ・ディーンの曲をカヴァーするなど、

ジャマイカ人両親のもとに生まれたUKブラックという出自を反映した、

折衷的な音楽志向を打ち出しているんですね。

ザラの音楽性には、カサンドラ・ウィルソンが“BLUE LIGHT 'TIL DAWN” で

たどり着いたブルース感覚と共通するものがあります。

ザラのオーガニックな歌い口には、カサンドラのようなディープな感触こそないものの、

その皮を一枚めくった下には、紺碧の海を思わす神秘をたたえているのを感じさせます。

ザラは新しいスピリチュアル・ジャズの地平を切り開く、UKブラックなのかも知れません。

Zara McFarlane "UNTIL TOMORROW" Brownswood Recordings BWOOD070CD (2011)

Zara McFarlane "IF YOU KNEW HER" Brownswood Recordings BWOOD0112CD (2013)

2014-01-19 00:00

コメント(0)

ケルト・ミュージック・フロム・マン バルー [ブリテン諸島]

あぁ、ケルト音楽だ。

このアルバムを聴けば、ぼくばかりじゃなく、誰もがそう思うんじゃないでしょうか。

ケルト音楽って、考えてみれば、不思議な音楽です。

アイルランド音楽でも、スコットランド音楽でも、ブルターニュ音楽でもない。

ヨーロッパで散り散りになったケルト民族の文化に目覚めた音楽家たちが、

それぞれの地でそれぞれの方法によって、60年代後半に新しく創り出した伝統音楽。

いわば「でっちあげた伝統」であり、空想のもとに生み出された音楽ともいえます。

誤解しないでくださいね。これはケルト音楽を貶めるために言ってるんじゃありませんよ。

ぼくらは「伝統」という言葉を聞くと、つい、過去のいつかの時点に成立したものと、

固定的に捉えてしまう落とし穴にはまりがちです。

「伝統」をそのように狭く規定すれば、保護すべき対象のような考え方に向かいがちで、

過去の形式をわずかもイジってはいけないみたいな、窮屈で面白くない発想に陥ってしまいます。

「ケルト音楽」は、伝統との向き合い方として、まったく別の方法論を示してくれたといえます。

もともと無伴奏が「伝統」だったところに、ハープやパイプを持ち込み、ギターにアコーディオン、

さらにブズーキなんて楽器まで取り入れてきたのだから、やりたい放題だったわけですよね。

そうやって伝統を再創造し、現代にいきいきと響かせているのだから、頼もしいじゃないですか。

そんなことを考えさせられたのが、マン島から飛び出したハタチ前後の若者3人組のデビュー作。

マン島の伝承曲をベースに、スケールのドでかい演奏を聞かせます。

ダイナミックな演奏と緻密なアレンジは、デビューしたばかりとは思えない実力で、

ちょっと感動的なほど。ルナサがデビューした時のことを思い出しましたよ。

マンクス・ゲーリックで歌うヴォーカルは、トラッド・シンギングの作法に拠らず、

ロックとなんら変わらないエネルギッシュなヴォーカルで、スカッとしますねえ。

Barrule "BARRULE" Wardfell EOTRCD02 (2012)

2013-12-20 00:00

コメント(0)

スライゴーに根を生やして ダーヴィッシュ [ブリテン諸島]

やっぱダーヴィッシュは、すごいや。

届いたばかりの新作を聴いて、

アイリッシュ・バンドとしてトップの実力を誇るその底力に圧倒されました。

ダーヴィッシュは、ルナサのような革新性で聞かせるバンドでもなければ、

アルタンのような洗練や叙情といった個性とも異なる、土臭さが持ち味ですね。

スライゴーの大地に太い根を生やし、伝統の養分をぐんぐんと汲み上げながら、

じっくり育ってきたことを感じさせる逞しさを、彼らからは感じます。

もちろんレパートリーは故郷のスライゴーばかりでなく、

アイルランド各地の曲を取り上げているわけですけれども。

その意味では、数あるアイリッシュ・バンドの中でも、

伝統のど真ん中を行っているのが、ダーヴィッシュといえるのかも。

新作は、自分たちがやるべきことをしっかりとやっているといった揺るぎなさで、

ダイナミックかつ深みのある演唱を聞かせます。

その意味では、過去作と大して変わらない内容ともいえるんですけど、

その変わらなさが、彼らの太い幹であるアイルランド伝統音楽の証明のようなもの。

キャシー・ジョーダンの歌も伝統音楽の歌手らしいルーラルな歌唱を聞かせていて、

二十年を越すキャリアを経てもなお、素朴な味わいを失っていないところは立派です。

彼らの演奏には、とりたてて計算されたアレンジはないように思えるんですが、

それでいて、フルートとフィドルが奏でるハーモニーなどには現代性がしっかりと現われていて、

これこそライヴ・バンドとして長年現場で鍛えてきた賜物なんでしょうね。

う~ん、CDを聴いているだけじゃあ、物足んないなあ。

また来日してくれませんかね。

Dervish "THE THRUSH IN THE STORM" Whirling Discs WHRL015 (2013)

2013-07-23 00:00

コメント(0)

清冽なホイッスル ブライアン・ヒューズ [ブリテン諸島]

達人ですねえ。

よくもまあこの単純素朴な笛を、ここまで吹きこなすもんです。

アイルランドのホイッスル吹き、ブライアン・ヒューズのプレイを聴くたび、

その流麗なフレージングには舌を巻きます。

97年のデビュー作“WHISTLE STOP” 以来、ひさしぶりに聴く新作なんですけど、

どうやらその間にもう1枚出ていたみたいですね。気付かなかったな。

デビュー作でスピード感いっぱいのソロにノックアウトされたものですけれど、

今作でもジグやホーンパイプを卓抜した技で吹きまくっていて、圧倒されます。

こんなに吹けたら、さぞ気持ちいいだろうなあ。

ホイッスルは胸のポケットにも入る手軽さで簡単に持ち運びができるので、

ちょいと散歩がてら近くの公園まで出かけていって、

ひょいとホイッスルを取り出し、こんな風に吹いてみたら、

そこらへんにいる子供たちが、くるくる踊りだしたりして。

そんなことをつい夢想してしまうブライアンのホイッスルは、

速いジグやリールでのプレイがなんといっても聴きもの。

メアリー・バーギンやノーリーン・オサリヴァンのホイッスルのような美しさや、

ほのぼのとした味わいとは違った個性の、清冽と呼びたいホイッスルが楽しめます。

Brian Hughes "THE BEAT OF THE BREATH" Cló lar-Chonnacht CICD192 (2013)

2013-07-13 00:00

コメント(0)

21世紀のバラッド伝道師 サム・リー [ブリテン諸島]

今年の春出会ったサム・リーのデビュー作は、衝撃的でした。

トラヴェラーズが伝えてきたブリテン諸島の古いバラッドを、

音響系ともいえる斬新なサウンドをバックに歌う若者が登場するなんて。

無伴奏独唱の伝統的な唱法に忠実なばかりでなく、

伝統音楽へのただならぬ愛情が伝わってくる、魂のこもった歌いぶりと、

保守的なフォーク・サウンドに背を向け、現代音楽的なアプローチを加味したサウンドに、

一聴でノックアウトされました。

この若者が、二十歳を過ぎるまで歌を歌ったこともなかったっていうんだから、オドロキです。

25歳の時にトラヴェラーズの歌を聴いて衝撃を受け、

トラヴェラーズのコミュニティを訪ね歩いて歌を収集し、150曲以上を取得したのだとか。

トラヴェラーの生き方に心酔し、一緒に何年も生活を送って、彼らから生き方も学んできたという

その純粋な情熱が、サムの歌の原動力となっているんですね。

教えを乞うた一人は、なんとあのジーニー・ロバートソンの甥っ子さんだったそうですよ。

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-03-29

伝統歌への深い敬愛と学びの姿勢に加えて、ロンドンの芸術大学でファイン・アートを専攻し、

ダンサーや役者をしていたという経験が音楽に身体性を宿らせ、

東欧系ユダヤ人でトラッド・フォーク界とは無縁のアウトサイダーであったからこそ、

これほど冒険的なサウンドを生み出せたんですね。

チェロ、コルネットに、インドのハルモニウム(シュルティ・ボックス)、

アフリカの親指ピアノ(ンビーラ)、日本の琴、口琴という楽器編成は、

アタマの固いフォーク・シンガーにはとうてい想像つかないもので、

自由でしなやかな発想力に、サムの天才的なセンスが示されています。

こういう才能がブルックリンとかじゃなくて、ロンドンから出てきたってところも画期的。

6月20日、青山CAYで観たライヴも、

新しく誕生したバラッドの伝道師たるパフォーマーぶりが印象的でした。

アンコールの代わりに、マイクなしで客席へ降りてきて、

観客に歌のリフレインを教えて、客とともに一緒に歌った無伴奏バラッドなど、

伝統歌の採集で身につけてきたサムの真骨頂でしたね。

はぁ、こんな若者がいるんですねえ。

1月に来日したマテオ・ストーンマンにも同じ感慨をおぼえましたけど、

二人に共通するのは、歌そのものにホレこんだ、人並みはずれたその熱意ですね。

普通そういう人だと、マテオの場合、ボレーロのレコード・コレクションを膨大に所有していて、

知識がすごいとか思いがちですけど、まったくコレクター気質のない人だったし、

サムもバラッド研究などアカデミックな勉強をしているのかと思いきや、

そういう学究肌ではなく、現場に飛び込む体当たり派だったんですね。

<伝統の継承と更新>という深くて広いテーマは、成功例も失敗例も山ほどありますけど、

サム・リーがデビュー作で示した革新的なアプローチは、

沖縄音楽の概念を一新させた記念碑的作品、ネーネーズの『IKAWŪ』を思い起こさせます。

あのアルバムも、サムがギターを排したように、三絃を遠ざけたのが肝でしたよね。

思いつきついでに、アイヌの女性4人組マレウレウも、トンコリから離れたらどうかな。

去年の初のフル・アルバム『もっといて、ひっそりね。』も、

ミニ・アルバムの伝統ア・カペラ作とはがらり変わった大化けを期待してたんだけど、

汎用性の強いレゲエやジャズの借用など、

クリエイティヴィティに乏しいサウンド・アプローチが手ぬるく思えました。

マレウレウはサム・リーをぜひ聴くべきですね。

Sam Lee "GROUND OF ITS OWN" The Nest Collective TNCR001CD (2012)

2013-06-23 00:00

コメント(0)

コンテンポラリー・アイシッシュ・フォークの傑作 ルミエール [ブリテン諸島]

待ち遠しかったルミエールの新作が届きました。

ともにカウンティ・ケリー、ディングル出身というアイルランド人歌姫、

アイリス・ケネディとポーリン・スキャンロンのデュオ、おぼえてます?

http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-11-19

4年前のデビュー作では、うっとりとするような二人の美しいハーモニーに蕩けましたけれど、

新作もまた極上の仕上がり。天使の歌声とはこういう歌声なんじゃないのかと思わせる傑作です。

アイリスとポーリンそれぞれに個性のある声の持ち主なんですけど、

二人がコンビを組むとまた別の魅力を現し、ルミエールならではの個性を発揮するんですね。

繊細な美声のハーモニーは、どんな人も夢見心地にさせてしまう魔法を秘めています。

メロディを織り上げるように歌う二人のたおやかな声に、しぜんと耳が吸い寄せられますよ。

そんな天使のハーモニーを引き立てる、透明感のあるサウンドがまたすばらしい。

ニュー・エイジのできそこないみたいな<ケルト・サウンド>がはびこる昨今、

そんな人工的なサウンドとは、天と地ほどの違いがあるプロダクションです。

ルミエールのデビュー作にホレこんだのも、

これまでに経験したことのないようなそのプロダクションゆえでした。

ドラムスを入れても、繊細なサウンドをジャマしないアレンジは画期的で、

「トラッドにドラムスは無用」が信条のぼくも、これには喝采を惜しみません。

シネイド・オコナーがゲスト・ヴォーカルで参加しているところが、

今回のアルバムのセールス・ポイントかもしれませんが、大勢に影響なし。

二人の麗しい声と多彩な楽器が織り成すサウンドが、

ふわふわとした雲に乗るような心地よさを味あわせてくれます。

Lumiere "MY DEAREST DEAR" IRL IRL075 (2013)

2013-04-12 00:00

コメント(0)

ウェルシュの歌心 カス・メウリグとニール・ケイン [ブリテン諸島]

数多くの詩人を輩出したウェールズは、歌心豊かな旋律に特徴があって、

イングランドやスコットランドとも違う独自の個性がありますね。

そんなウェールズの歌心をたっぷりと味わえるアルバムが登場しました。

フィドルを弾く女性歌手と男性ギタリストの二人が奏でる音楽は、

ぽかぽかとした春のひだまりを呼ぶ、牧歌的なもの。

なんだか浮世離れしているとも思えるのどかさに、心がなごみます。

そこには、都会の喧騒の日常に忘れてしまっている空想的な世界が広がっているのでした。

ウェールズの豊かな伝統をしっかりと継承する二人が弾く楽器もまたユニーク。

古楽には疎いもので、カス・メウリグが弾くクルースというウェールズの古楽器は、

今回初めて知りました。ずいぶんと変わった形をしていて、

長方形の板の中央にフィドルがくっついているといった格好は、「まな板フィドル」といった感じ。

弦が6本張られていて、2本はドローン用の開放弦になっています。

しかも弦が山なりに張られていないので、弓を当てると全部の弦に触れてしまうんですね。

これじゃ、単音は弾けないよなあ。

もともとは弓で弾くのではなく、リラのようにつま弾く楽器だったようです。

一方、ニール・ケインは普通のギターのほか、バリトン・ギターも弾いていて、

優雅なバロック・ギターの香りもするプレイを聞かせてくれます。

カスのソフトな歌いぶりはウェーリッシュの古風な歌心を発揮していて、

ジャケットの古い写真のように、からからと音を立てる糸車が

昔の映写機から投影されるのと一緒に流れてくるかのような響きを持っています。

Cass Meurig & Nial Cain "OES I OES" no label no number (2012)

2013-04-08 00:00

コメント(0)

夢と空想の海へと誘う声 ジャッキー・オーツ [ブリテン諸島]

『ララバイズ』というタイトルにぴったりな愛らしい絵柄に、思わず笑みがこぼれますね。

ひざまずいて座る、両手を顔にあてたおさげ髪の少女は、何をしてるんでしょう。

かくれんぼの鬼をしているのかな。絵の少女をそっとなぞると、

パッケージのざらりとしたボール紙の感触が伝わってきて、心がほんのりとしてきます。

三つ折のパッケージを開くと、そこには素朴なタッチで描かれた田舎の風景が広がります。

子供がお絵かき教室で描いてきた絵を、プレゼントでもされたような錯覚に陥り、

思わず、ほおっとため息が出てしまいました。

もちろん印刷されたものなんですけれど、この手作り感を大切にしたアートワーク、

あぁ、やっぱりパッケージっていいですよね。ダウンロードではこういう喜びは味わえません。

聴く前からジャケットを見ただけで、これは傑作に違いないと確信しちゃいましたけど、

本作はいままで以上に素直なジャッキーの歌唱が発揮されていて、

子守唄のピュアな世界に吸い込まれていきます。

ひそやかな伴奏も過不足なく、気負い無く歌うジャッキーの歌にぴたりと寄り添います。

聴いていたら、なんでだか涙がこぼれてきて、困ってしまいました。

赤ちゃんを抱っこしながら無垢な笑顔を眺めている時、

ふと自然に涙が溢れてくるような不思議な感情の高ぶり。

娘たちが生まれたばかりの頃に味わったこんな感覚、もうずっと忘れていましたねえ。

子守唄の題材はさまざまで、英国ばかりでなく、

アイスランド、オーストラリア、ハンガリーからも採られています。

また、伝承曲以外にも、ジョン・レンボーンやポール・マッカートニーの曲に、

シェークスピアの『真夏の夜の夢』の中の「妖精の女王の歌」に伝承曲のメロディを付けた曲が

ジャッキーの柔らかな歌声にのせて、夢と空想の海へと誘います。

Jackie Oates "LULLABIES" ECC ECC009 (2012)

2013-04-02 00:00

コメント(0)

バラッド・シンギングに向き合う ジーニー・ロバートソン [ブリテン諸島]

居住まいを正して聴く歌があります。

ぼくにとっては、ジーニーおばさんのスコットランド民謡がまさにそれ。

何かをしながら聴くなんてことは、金輪際できない。

気持ちを整えて、正面から向き合わないと、

ジーニーおばさんの大気を震わすような歌と向き合うことはできません。

全8曲、無伴奏歌。どれも長大なバラッドで、

スコットランドの大地の奥底から発せられているような響きが、そこにはあります。

アタマをからっぽにして気持ちを切り替えたい時や、何かを決断をしようとする時、

そんな時、ジーニーおばさんのアルバムに手が伸びます。

スコットランド北東部アバディーンで、トラヴェラーの家系に生まれた

ジーニー・ロバートソンが、59年に残したアルバム。

愛聴盤というのとはちょっと違う気がしますけど、

ぼくの人生にはなくてはならない、大切なアルバムです。

聴く者を金縛りにしてしまうこういう歌を残してきたのが、

トラヴェラーという漂泊民の流れをくむ人々であったことは、素直に納得できます。

主流文化の中で、正統的に継承された歌であれば、

もっと<ご立派な歌>になっていたに違いなく、

そういう歌に魂を揺さぶるような力があるはずがないからです。

英国諸島が生んだ20世紀最高の歌手とまで呼ばれたジーニーおばさん。

きっぱりとしたその歌いぶりに、民謡が持つすさまじいまでの底力をみる思いがします。

Jeannie Robertson "THE GREAT SCOTS TRADITIONAL BALLAD SINGER" Ossian Publications OSSCD92 (1959)

2013-03-29 00:00

コメント(0)

春爛漫のアイリッシュ・フォーク キャシー・ライアン [ブリテン諸島]

ここ数日春めいてきたなと思ったら、今日は一気に春爛漫。

こういう陽気になると、アイルランドやスコットランドの女性歌手が聴きたくなります。

そんな折にタイミングよく届いた、元チェリッシュ・ザ・レイディーズのキャシー・ライアンの新作。

キャシーの優美でたおやかな歌声が、まぶしい青空によく映えます。

アイリッシュ・アメリカンらしい洗練されたサウンドにのって、

明瞭な発声で歌うキャシーのぬくもりのある歌唱が、

長い冬で冷え切った身体をほぐしてくれる願ってもない一枚。

レパートリーは伝統曲が半分で、残り半分はアルタンのマレード・ニ・ウィニーや

ケイト・ラスビー、ロジャー・マッギンなどの曲を取り上げて歌っています。

特にマレードの“Mo Níon Ó” には泣けて、泣けて。もう、たまりません。

キャシーの声がどこまでもクリーンなため、

優等生ぽいとか、キレイゴトに感じるムキもあるかもしれませんけれど、

誰の耳にも素直になじむこの声を嫌う人なんて、この世にいないんじゃないでしょうか。

歌いぶりに情感を込めるのでなく、メロディを丁寧に紡いだ発声して歌の世界を表現するのが、

キャシーの作法というか、アイリッシュ・フォークの歌のありように思えます。

ギターのジョン・ドイルにホイッスルのシェイマス・イーガンというソーラスの名手たちや、

ぼくが大好きなシンガーのアイリス・ケネディがハーモニー・ヴォーカルで参加していて、

バックアップ陣もパーフェクトですね。

アクースティックなサウンドと歌に心が洗われる、清冽なアイリッシュ・ミュージック。

アクの強い音楽やメカニカルなサウンドに疲れた耳の大掃除にも、ぜひどうぞ。

Cathie Ryan "THROUGH WIND AND RAIN" Mo Leanbh MLCD001 (2012)

2013-03-09 00:00

コメント(0)

秋空とガーリック・ソング キャスリーン・マッキネス [ブリテン諸島]

これが2作目というスコットランドの女性歌手、キャスリーン・マッキネス。

ジュリー・ファウリスの07年作“CUILIDH” でバッキング・ヴォーカルを務めていたのを

覚えていましたが、6年前のデビュー作は聴いたことがなく、本作が初対面。

すでに40過ぎという落ち着いた声が胸に沁みる、極上のガーリック・ソング集です。

ジュリー・ファウリスのような凛としたたたずまいのガーリック・ソングもすばらしいですけれど、

かすかに枯れた声で、軽く口ずさむようなキャスリーンの歌い口もまたいいですね。

こういう声質だと、どんなきれいなメロディを歌っても、キレイゴトにならないですみます。

ハープの伴奏で歌った10曲目のアイリッシュ・ナンバーなど、

天上で天使が歌うようなあまりに美しすぎる旋律が、

ともすると歌の味わいを消し去りそうになりますけれど、キャスリーンの少しハスキーな声で歌うと、

田舎のお母さんが子どもに歌っている子守唄のような素朴な味を醸し出します。

スコットランドの人々の記憶に残されてきたメロディを紡ぐように歌うキャスリーンの歌い口は、

伝統歌手の一つのありかたを示しているように思え、その飾らない歌唱はとても魅力的です。

またこのアルバムは、曲ごとによく吟味された楽器を配していて、

音数少なめながら、キャスリーンの歌と伝統歌のメロディを最高に引き立てているんですね。

無伴奏で歌い始め、しばらくするとトロンボーンがドローンのように吹かれ、

やがてブラスが加わる5曲目のアレンジも巧みなら、

ベラ・フレック(!)が弾くバンジョーのみの伴奏で女性コーラスと掛け合う、

ワークソングをメドレーで歌った8曲目も聴きものです。

スコティッシュ・ゲール語の歌詞と英語訳の歌詞を半々に収録したライナーは、

向きを変えて裏返せば、英語訳版の側にも表紙(写真右)が付いていて、

お好みで表紙を選べる趣向になっています。

秋空とガーリック・ソング、この季節にもってこいのアルバムです。

Kathleen MacInnes "CILLE BHRÌDE" Kathleen MacInnes KMAC001 (2012)

2012-10-02 00:00

コメント(0)

ロンドンのジョアン・ジルベルト アール・オキン [ブリテン諸島]

ポール・デスモンドの“TAKE TEN” みたいなジャケットに、ん?と目が止まりました。

『アール・オキンの眠れぬ夜のボサノバ』と題された日本盤。

イギリスのシンガー・ソングライターとあり、試聴してみたら、

なんともダルなムードのボサ・ノーヴァがヘッドフォンから流れてきて、お、いいじゃない。

ところがお店には日本盤しか置いておらず、おうちへ帰ってアマゾンUKで検索。

ありゃ。イギリス盤のジャケは、日本盤と違うんですね。

う~ん、日本盤ジャケの方が中身の音楽の雰囲気をよく伝えていただけに、ちょっとがっかり。

そういや、非ブラジル人のボサ・ノーヴァ・アルバムで、前にもこんなことがあったっけなあ。

アメリカのシンガー・ソングライター、スティーヴン・ビショップの『ロマンス・イン・リオ』。

オリジナルのアメリカ盤“SAUDADE” を手に入れたら、すごくつまんないジャケで、

日本人のデザイン・センスの良さに感心したんですけど、

こういう時ばかりはオリジナル盤主義ってのも、考えものです。

(ちなみに日本盤の画像はネットで拾ってきたものです。すみません。)

アール・オキンの持ち味は、そのとぼけた歌い口でしょうか。

コメディアンでもあるらしく、その芸風がなせる業か、

ジャズ・バラードでのシロウトっぽい歌いぶりは、わざとヘタクソぽく歌っているようでもあり、

どこかおかしみを感じさせるところが味となっています。

そのせいで、スティーヴン・ビショップのような甘くロマンティックなAORには、なりようもありません。

スローなボサ・ノーヴァやフォー・ビート・ジャズが、クールなムードにならず、

どことなくのほほんとしていて、人肌のぬくもりがじんわりと伝わるおおらかさがあるんですね。

イギリスっぽい人を食ったようなところもなく、むしろ実直さを感じさせて、

本人がマジメにやればマジメにやるほど、くすくす笑いがもれるようなおかしみというか。

マウス・トランペットもこの人らしい芸風ですね。

「ロンドンのジョアン・ジルベルト」というレコード会社の宣伝文句はもちろんシャレとしても、

とつとつとしたシロウトぶりっこな歌いぶりは、まんざらじゃないかも。

Earl Okin "BOSSA BRITANICA" Preiser PR90804 (2012)

Stephen Bishop "SAUDADE" 180 Music OEM00035-5 (2007)

2012-08-09 00:00

コメント(0)

濃厚なアイリッシュネス シェイマス・ベグリー&オシン・マク・ディアルマダ [ブリテン諸島]

西ケリー出身のアコーディオン奏者兼歌手のシェイマス・ベグリーと、

スライゴー・スタイルのフィドルの名手オシン・マク・ディアルマダとのデュオ作は、

アイリッシュ魂あふれるアイルランド伝統音楽の味わいが、

たっぷりと詰め込まれています。

シェイマスはディングルの広大な牧草地で、100頭もの牛を飼う酪農業を営む農夫。

そんな人がアイルランドを代表するアコーディオン奏者なんだから、

アイルランド音楽が生活といかに不可分かが、よくわかりますね。

音楽産業が肥大化せず、地方にいきいきとした伝統音楽が生命を保っているのが、

アイルランドという国の健康さに思えます。

シェイマスのアコーディオンのウマさといったら、もういやんなっちゃうくらいで、

よく歌うフレージングばかりでなく、

ちょこちょこ顔を出す悪戯小僧のようなおちゃめなコード弾きなど、

シェイマスその人そのものが乗り移ったような演奏ぶりは、憎たらしく思えるほど。

また、シェイマスのおおらかな歌にも引き込まれずにはおれません。

無為な声はほっとするような優しさがあり、

シェイマスの娘がゲストで親子一緒に歌う曲では、

のどかな美しさにしばし浮き世を忘れます。

ついシェイマスのことばっかり書いちゃいましたが、オシンのフィドルもまた芸達者。

どんなレパートリーだろうと鮮やかに弾きこなし、ゆるぎない弓さばきを聞かせます。

二人の息の合った演奏は、アコーディオンとフィドルが一体となったかのようで、

シェイマスがコードを弾かず、右手のメロディだけで弾くパートでは、

まるでひとつの楽器を演奏しているかのように聞こえます。

音楽が骨太で、雄大。

濃厚なアイリッシュネスを堪能できる一枚ですね。

Séamus Begley & Oisín Mac Diarmada "LE CHÉILE" Ceol Productions CPCD002 (2012)

2012-06-04 00:00

コメント(0)

春爛漫のホイッスル ノーリーン・オサリヴァン [ブリテン諸島]

今年はなかなか春の陽気が続きませんね。

東京で桜が満開となった4月の第1週は、天気に恵まれたものの、

その後は爆弾低気圧なるオソろしいものがやってきたり、

ここ最近は寒の戻りがやってくるかと思えば、初夏のような暑さになったりと、

なかなか穏やかな春の気分を味あわせてくれません。

せめて音楽で春爛漫を楽しみたいと思っていたところ、

うってつけのアルバムがアイルランドから届きました。

アイルランドのホイッスルくらい心を浮き立たせ、気持ちを軽やかにしてくれる楽器はありません。

ノーリーン・オサリヴァンは、デ・ダナンを牽引してきたフィドラーのフランキー・ゲイヴィンと、

アコーディオン奏者ショーン・ゲイヴィンの妹さん。

ジェケットには、どこにでもいそうなおばさん然として写っていますが、

この飾り気のなさこそ、アイリッシュ庶民の伝統音楽にふさわしいと思えます。

ノーリーンがたたずんでいるのは、ノーリーンのお父さんが経営するパブの入口で、

ドアの上に掲げられているJ.J. CAVIN という看板がお父さんの名前だそうです。

ノーリーンは兄のショーンやフランキーとともに、

子供の頃からパブに出演するミュージシャンたちと交流を持ちながら育ったのだそうで、

まさにアイリッシュ・ミュージックが骨の髄まで染み込んでいる人なんですね。

本作は、パブの常連で父親の友人だったというフルート奏者の曲に始まり、

アイルランドの古い伝統曲をレパートリーとしています。

気持ちも晴れやかになるジグとリールに、美しいスロー・エアや、おどけたホーンパイプと、

ホイッスルの魅力を最大限に引き出した演奏揃いに、目の覚める思いがします。

ホイッスルを吹くおばちゃんといえば、メアリー・バーギンが有名ですけど、

ノーリーンの本作もこの楽器の代表作として、今後名を残すんじゃないでしょうか。

Noreen O’Sullivan "THE QUIET HOUSE" Noreen O’Sullivan no number (2012)

2012-04-25 00:00

コメント(0)

お爺ちゃんとお父さんと孫娘と ニーリド、ヒューイー&キャスリーン・ボイル [ブリテン諸島]

ドニゴールの伝説的なフィドラーという、ニーリド・ボイル。

今年没後50周年を記念して制作されたという3枚組CDで初めて耳にしたんですが、

37年録音という古さをものともしない、豪快な演奏に圧倒されました。

スピード感あふれ、ダイナミックなリール演奏のスゴさといったら。

ドニゴール訛りと形容される、装飾音がいっぱい付いたクセの強いメロディーを、

アタックの強い弓できりきりと、激しく鳴り響かせています。

一方エアーでは、ゆったりと情感のこもったボウイングを披露し、動と静の使い分けも鮮やか。

鳥のさえずりを模したトリッキーなプレイを聞かせる“The Blackbird” など、

いかにもドニゴールらしいフィドル・プレイを堪能できます。

なかでもリールの“The Moving Clouds” のプレイは圧巻で、どっかで聴いた曲だなと思ったら、

2枚目のディスクに収められた同曲の53年のBBC録音を聴いて、はたと思い出しました。

これって、女性アコーディオン奏者キャスリーン・ボイルのデビュー作に

収められていたのと同じ録音じゃないですか!

そっかー、ニーリド・ボイルは、キャスリーンのお爺ちゃんだったのかあ。

キャスリーン・ボイルは、スコットランドの歌姫ジュリー・ファウリスを擁するグループ、ドーハスや

チェリッシュ・ザ・レディースのメンバーとして活躍しているので、

スコットランドの人とばかり思っていましたけど、

生まれはアイルランドのドニゴールだったんですね。

キャスリーン・ボイルのデビュー作に収録された“The Moving Clouds” は、

お爺ちゃんのニーリドのフィドルと、お父さんのヒューイーのピアノのデュオ演奏に、

孫娘のキャスリーンのアコーディオンをオーヴァーダブした、

家族三世代の共演だったというわけです。

ニーリドが亡くなった後に生まれたキャスリーンにとって、特別の想いがあったんじゃないでしょうか。

ジュリー・ファウリスもゲスト参加したキャスリーンのデビュー作は、

アイリッシュのダンス・チューンやスコティッシュのガーリック・ソングを愛情深く演奏していて、

ぼくの大のお気に入り盤でした。

キャスリーン・ボイルのサイトを見に行くと、

なんと“BACK TO DONEGAL” と題する、お父さんと共同名義の新作がリリースされていました。

さっそくオーダーしてみると、ニーリドの曲を父娘のアコーディオンとピアノ共演で演奏するなど、

ボイル家の伝統がしなやかな演奏の中に息づいていることを感じさせ、

ニーリド・ボイルへの献辞があるのも納得のアルバムなのでした。

Néillidh Boyle "A FEELING IN THE BLOOD" Cairdeas na bhFidiléirí CNF007

Kathleen Boyle "AN CAILÍN RUA" Kathleen Boyle KTR001CD (2008)

Hughie & Kathleen Boyle "BACK TO DONEGAL" Kathleen Boyle KTR002CD (2011)

2011-10-30 00:00

コメント(0)

イングランドの詩をスケッチして ヒラリー・ジェイムズ [ブリテン諸島]

イングランドから、とびっきり清らかで気品のあるトラッド作が届きました。

これがソロ5作目となるヒラリー・ジェイムズの新作です。

イングリッシュ・トラッドの女性シンガーというと、

ジューン・テイバーやフランキー・アームストロングといった、

パワフルで重みのある歌手たちをまず思い浮かべますけど、

ヒラリーはそれとはまったく違った個性の持ち主。

繊細で美しいヒラリーの声は、ぼくにはイングランドというよりスコットランドの歌手を思わせます。

ヒラリーって、それなりのお歳のはずなんですけど、

今年の春登場したエミリー・ポートマン顔負けな、

二十歳代の新人のような美声に驚かされます。

抜けるような秋の青空を想わす清廉な歌声には、ただただ聴き惚れるばかり。

そのピュアな歌声は、シャーリー・コリンズのような素朴さとは別種の洗練を感じさせます。

加えて、ヒラリーの長年のパートナー、サイモン・メイヤーのギターとマンドリンを中心とする、

ヴァイオリン、チェロなどの弦の響きを生かしたアンサンブルも完璧。

やわらかく奥行きのある色味を出す透明水彩のようなサウンドづくりは、

イングランドの四季を詠んだシェイクスピアなどの詩に曲をつけたオリジナルと、

伝承歌とを見事に描いてみせます。

数曲で加わるオーボエが、イングランド特有の哀しみに満ちた旋律を美しく装い、

手回しオルガンのようなパイプ・オルガンの響きも、

イングランドらしいクラシカルな雰囲気を醸し出しています。

ヒラリーの声と楽器の響きをナチュラルに捉え、かつ立体感を持ってふくよかにしあげた

録音も素晴らしく、この秋にぴったりのアルバムです。

Hilary James "ENGLISH SKETCHES" Acoustics CDACS059 (2011)

2011-10-26 00:00

コメント(0)

甘く苦い都会の闇 マーク=アーモンド [ブリテン諸島]

なつかしさのあまり、思わず紙ジャケのCDを手にとったまま、レジに直行しちゃいました。

ジョン・マークとジョニー・アーモンドのデュオが残した78年の名作です。

プロデュースがトミー・リピューマ、エンジニアにアル・シュミット、

アレンジがクラウス・オガーマン、ミュージシャンにニュー・ヨークの精鋭たちがずらりと並んだ、

これ以上ないというくらい贅沢な布陣で制作されたアルバムなんですね、これが。

LP発売当時、ぼくはマーク=アーモンドを知らず、この豪華な布陣と、

アダルト・ムードいっぱいのジャケにまいって手を伸ばしたんですけど、

マイケル・フランクスの“THE ART OF TEA” を思わす都会的なメロウネスにシビれました。

当時はさして売れた様子もなく、発売元のホライゾン・レーベルが消滅したこともあり、

アメリカではとうに忘れ去られてしまいましたが、日本ではこれがたしか二度目のCD化。

このアルバムが成功したのは、東海岸のスタジオ・ミュージシャンを起用して、

ささやくようなジョン・マークのムーディーなヴォーカルを硬質なサウンドでくるんだ、

トミー・リピューマのプロデュース・センスにあります。

これがもし西海岸のミュージシャンを起用していたのなら、これほどピリッとした作品とはならず、

もっとベタっと甘いアルバムとなったかもしれません。

妖しく地を這うウィル・リーのベース、夜の闇を切り裂くジョン・トロペイのギター、

ネオン彩る夜景を映すレオン・ペンダーヴィスのキーボード、

柔らかな音色が涙を誘うジェリー・ヘイのフリューゲルホーン、

16分音符が連続するブレイクをキメるスティーヴ・ガッドのドラムスが、

大都会に暮らす人間の、愛と友情と孤独の物語を綴っていきます。

泣き出したくなるような、せつないメロディーの曲もあれば、

フックの効いたファンク・チューンもある、ビター・スウィートな一作。

都市生活者の甘く苦い闇を表現したアルバムとして、

シャーデーの“LOVE DELUXE” とともに忘れられない作品です。

マーク=アーモンド 「アザー・ピープルズ・ルーム」 ユニバーサル UICY75097 (1978)

2011-10-02 00:00

コメント(0)

若者の勇気を力に カラ [ブリテン諸島]

まっすぐな若さに、背筋が伸びるアイリッシュのアルバムです。

ドラムスとベースがゲストで加わったオープニングの

躍動感あふれる演奏ぶりに、目の覚めるような思いがしました。

正直ぼくは、ロック・バンド編成のアイルランド音楽にあまり興味がもてないんですけど、

このバンドのフォーク・ロック的な演奏は、抵抗感なく聞くことができました。

女性歌手の歌は青さの残る幼い歌い口で、トラッド的な味わいはあまりないんですが、

きっぱりとした歌いぶりが胸をすきます。

バンドの要となっているのは、イリアン・パイプスですね。

このパイパーだけがアイルランド人で、女性歌手はスコットランド出身、

その他のメンバーはすべてドイツ人とのことです。

パイパーと女性歌手は本作からの新参加メンバーだそうで、

アイリッシュ系というより、多国籍ケルティック・バンドといった方がふさわしいのかも。

インスト・ナンバーの雄大なスケール感を持った楽想が感動を呼びます。

それはまるで、正義感あふれる若者が怖れを知らぬ真摯な態度で、

困難に立ち向かう姿をみるかのようです。

いつの日もこういう若者の姿には、素直に胸を打たれますね。

したり顔でオトナの事情を迫る手合いと格闘している時、

こういう若者のまっすぐさが、大きな勇気となります。

2011-07-06 00:00

コメント(0)

ニュー・オーリンズとブルースを歌うイギリス人俳優 ヒュー・ローリー [ブリテン諸島]

ジョー・ヘンリーがプロデュースした新作アルバムという触れ込みに、

CDジャケ裏の曲目を見て、目が点になりました。

レッドベリー、リロイ・カー、ジェリー・ロール・モートン、シスター・ロゼッタ・サープ、

J・B・ルノアー、ブラインド・ブレイク、ミシシッピ・シークス、

プロフェッサー・ロングヘア、ジェイムズ・ブッカーといった曲がずらり並んでいます。

ブラック・ミュージック好きにはたまらない選曲で、

アルバムの主は一体どんな人と思ったら、イギリスの有名なコメディアンとのこと。

アメリカにも進出していて、医療ドラマ『ドクター・ハウス』で医師役を演じている人だそうです。

ぼくは観たことがないので、知らないんですけども。

ヒュー・ローリーさん、なかなかの趣味人といったレパートリーですが、

よくよく眺めてみれば、「セント・ジェイムズ病院」「君去りし後」「スワニー・リヴァー」

「ジョー・ヘンリー」などのポピュラー寄りの曲に加え、リロイ・カーの「シックス・コールド・フィート」、

ブラインド・ブレイクの「ポリス・ドッグ・ブルース」といった、有名なブルース・ナンバーばかり。

選曲はさほどマニアックではないにせよ、ロバート・ジョンソンの「ゼイアー・レッド・ホット」なんて

ブルース・ファンが嫌う曲を取り上げるあたりは、コメディアンらしいウイットでしょうか。

果たしてこういうレパートリーを、ジョー・ヘンリーがどう料理しているのか、

楽しみに聴いたのですが、う~ん、さすがにスキはありませんね。

正直、主役の歌は味わいに乏しいですけど、ヒューが弾くピアノはなかなかドラマティックで雄弁。

バンドが奏でるアメリカーナ・サウンドも説得力十分で、有無を言わさず聞かせます。

ドクター・ジョンとアーマ・トーマスが味のあるヴォーカルを披露しているほか、

アラン・トゥーサンがホーン・アレンジを担当するなど、ゲストもゴージャスです。

ヒュー・ローリーさんもこの出来ばえには、さぞご満悦のことでしょう。

Hugh Laurie "LET THEM TALK" Warner Brothers 2564674078 (2011)

2011-06-04 00:00

コメント(6)

声がかたどる詩の韻律 シーリア・ニ・アールタ [ブリテン諸島]

シャン・ノースのアルバムを買う時は、いつもちょっと緊張してしまいます。

無伴奏の丸裸の歌と向き合わなければならないので、

まずアルバム1枚聴き通せるかどうかが、最大の難関。

仮に全部聴き通せたとしても、何度も聴きたいと思うかどうかが、さらに問題です。

そんなわけで、シャン・ノースと聞くと、なかなか手を伸ばす勇気が出ないんですが、

このアルバムは、思い切って買ったかいがあったというか、

近年にないシャン・ノースの傑作だと思います。

シーリア・ニ・アールタは歌の名門グリアリシュー家出身の女性歌手。

99年にシャン・ノースのコンテストのオ・リアダ杯を受賞した経歴をお持ちとのこと。

デビュー作の本作は、もちろん全編無伴奏のゲーリック・シンギングによるシャン・ノース集。

ゆったりとしたテンポで、装飾的なこぶしを回しながら歌うスタイルは、

シーリアの出身地であるコネマラ地方のシャン・ノースの特徴をよく表しています。

きっぱりとしたシンギングには凛とした美しさがあり、聴いているだけで自然に背筋が伸びます。

ヴィブラートを使わず地声で歌うシャン・ノースを聴いていると、

あらためて歌の表現力というものを考えさせられずにはおれません。

シャン・ノースでは声に大小の変化をつけたり、音程を揺らすようなことは一切しません。

ポップスではよく歌の表情を付けるなどと言いますが、

むき出しの声とでも言うべきシャン・ノースの前では、

そんな「歌の表情」といった技巧は小ざかしくみえます。

シャン・ノースは、十分息をためて出す強い声と確実な音程をもとに、

こぶしをつけていくところに特徴があります。

歌の表情ではなく、発声の表情というところがキモなんですね。

アイルランド音楽に詳しいわけではないので、自信をもって言うことはできませんが、

装飾音はメロディにつけられるのでなく、詩の韻律につけられているように聞こえます。

それだけ詩の内容が重視されているんじゃないかと想像するのですが、どうでしょうか。

類い希なる声の表現力が備わったシャン・ノースに圧倒される一枚です。

Celia Ní Fhátharta "IRISH TRADITIONAL SEAN-NÓS SONGS" Cló Iar-Chonnacht CICD183 (2010)

2011-03-02 06:47

コメント(2)

スコティッシュ・ガーリックが弾む唄 ジュリー・ファウリス [ブリテン諸島]

家族みんなが待ってたスコットランドの歌姫ジュリー・ファウリスの新作。

ぼくばかりでなく、奥さんや娘二人もジュリーの大ファンなのです。

それぞれ音楽の好みは違いながらも、

全員が「大好き!」と手放しに絶賛する、数少ないシンガーのひとりです。

「天性の発声」とでも表現すればいいのでしょうか。

ジュリーのディクションは、理屈抜きに美しいと、誰もが素直に感じるものですね。

その発声が生み出すリズム感と、透明感のある歌唱は、ほんの一節を耳にしただけでも、

道行く人の足を立ち止まらせ、思わず聴き入らせてしまう力があります。

そんなジュリーの新作は、待望のライヴ・アルバム。

前々作“CUILIDH” のスペシャル・エディションのボックスに、

たった1曲、ほんのオマケ程度にライヴが収録されたことがあり、

それ以来ぜひライブ・アルバムをと願っていたのは、ぼく一人ではなかったはず。

バックを務めるメンバーは、“CUILIDH” ボックスに収録されていた、

08年2月グラスゴーでの「ケルティック・コネクションズ」のライヴの時と同じメンバーで、

ブズーキのエイモン・ドアリー、フィドルのダンカン・チザム、ギターのトニー・バーン、

バウロンのマーティン・オニールの4人。ジュリーもホイッスルで演奏に加わっています。

「ケルティック・コネクションズ」のライヴでは、この4人のほか、

カパーケリーのメンバーであるドナルド・ショーのアコーディオンと

ユアン・ヴァーナルのベースも加わっていましたが、今回この二人は不参加。

その代わり(?)といってはなんですけど、

スコットランドのヴェテラン・シンガー・ソングライター、ダギー・マクリーンがゲスト参加して、

最後に1曲ダギーの“Pabay Mòr” を二人でデュエットしています。

冒頭、司会に促されて登場するジュリーは、いきなりアカペラでステージをスタートさせます。

もしこのアルバムが編集でなければですけど、最初からアカペラってのはすごいですね。

ある程度歌ってノドの調子が上がってからでないと、アカペラは歌いにくいはず。

だからこそ、ラストやアンコールなどでアカペラは歌うことが多いんですよね。

冒頭からアカペラでいくとは、ずいぶんチャレンジングだなと思ったものの、

ジュリーは余計な緊張もみせず、リラックスして歌っているのだから、

やっぱこの人、スケール大きい。

音符がスキップしてるようなジュリーの歌唱のリズム感の良さ、

無添加100%自然の甘さがほのかに薫るジュリーの声に、

今回もただただ聴き惚れるばかりです。

そしてもちろんライヴ・アルバムだから、ジュリーのホイッスルを含む、

5人の演奏のパートがたっぷり取ってあるところも、嬉しいですね。

まるでスタジオ録音のようなスキもアラもない演奏内容で、

その完璧さゆえ、破綻やスリルといったものは味わえないものの、

聴く者をどきどきさせるテンションの高さが、ほんとハンパじゃないです。

あぁ、こんなライヴ観たいなあ。家族全員でおしかけますので、ぜひ実現を。

Julie Fowlis "LIVE AT PERTHSHIRE AMBER" Machair MACH002 (2011)

2011-02-28 06:44

コメント(0)

春はすぐそこに エミリー・スミス [ブリテン諸島]

犬の散歩がてら、古いおうちの庭先に咲いていた紅梅に、足が止まりました。

生け垣の寒椿も、散り際で踏ん張っているものあり、

踏ん張りきれず、赤い花びらを地面に散らすものありで、

寒い毎日のなかにも、春が確実に近付いてることを感じさせます。

そんな春の訪れを予感させるアルバムが、スコットランドから届きました。

ダンフィリーシュ州出身の女性フォーク・シンガー、エミリー・スミスの新作です。

ぼくがエミリーを知ったのは、08年の前作“TOO LONG AWAY”。

伝承曲をコンテンポラリーに聞かせるサウンド・プロデュースの手腕に、感じ入ったものでした。

4作目にあたる新作はまた趣向を変えた仕上がりとなっていて、すっかりまいってしまいました。

トラッド中心の前作が、ケルティック・ポップな感触を持ったサウンドだったのに対し、

自作曲中心の本作では、むしろトラッド寄りなサウンドに仕上げているんですね。

プロデュースは、エミリーのだんなさんでギタリストのジェイミー・マクレナン。

フルートとホイッスルはダブリン、フィドルはナッシュビル、ブズーキはオーストラリア、

ドラムスはアイスランド系スコットランドと、世界各地の名手たちがエミリーを守り立てます。

そしてなによりもぼくがまいったのは、エミリーの歯切れの良いディクション。

ジュリー・ファウリスもそうですけど、

スコットランドの女性シンガーはディクションのいい人が多いですね。

柔らかさの中にも芯のあるエミリーのピュアなシンギングが生きるのも、そのディクションの良さゆえ。

エミリーが「スコットランドのジョニ・ミッチェル」と称されるのも、ナットクです。

その声を聴いているだけで春がやってくるような、陽だまりを感じさせる歌に、心が洗われます。

06年に来日し、東京で一夜のみの公演を行ったそうですが、ぜひ再来日してもらいたいものです。

Emily Smith "TRAIVELLER’S JOY" White Fall WFRC004 (2011)

2011-02-18 06:39

コメント(0)

テナー・バンジョーの響き スティーヴィー・ダン [ブリテン諸島]

テナー・バンジョーのコロコロと硬い音が跳ね回ると、心が浮き立ってきます。

アメリカの5弦バンジョーが奏でる響きとだいぶ違うのは、

アイルランドのテナー・バンジョーが4弦のショート・スケールのうえ、

フラット・ピックを使ったストローク奏法で弾かれるためなんでしょうね。

5弦バンジョーの弾き方とはぜんぜん違い、むしろマンドリンに近い奏法です。

アイルランド音楽では脇役にすぎなかったテナー・バンジョーを、

メロディー楽器として主役の座に引き上げた立役者は、

なんといっても、フォー・メン・アンド・ア・ドッグのジェリー・オコナーですけど、

いまぼくが聴いているのは、スティーヴィー・ダンという新人のデビュー作。

全編テナー・バンジョーの演奏を押し出したインスト集となっています。

自主制作盤のようですが、これが「すこぶる」クラスのスグレモノ。

ツブ立ちの良い音と、ハギレのいいリズムが、

音楽の輪郭をキリッと引き立てていて、背筋が思わず伸びます。

なんら奇をてらったところのない、オーソドックスな演奏なのに、

なんでこんなにフレッシュなんでしょうか。

1曲ごとに楽器編成を組み替え、ピアノやキーボードを使ったり、

ベース(なぜかクレジットにはない)を使ったりと、構成もよく考えられています。

新しい年を迎えるのにぴったりな、

思わず深呼吸したくなる、すがすがしいアルバムです。

Stevie Dunne "ABOUT TIME : TRADITIONAL IRISH MUSIC ON TENOR BANJO" Stevie Dunne SDB20101 (2010)

2011-01-03 00:14

コメント(0)

生きている英国の寓話 エミリー・ポートマン [ブリテン諸島]

イングランドから、すばらしい女性シンガーが誕生しました。

その人の名は、エミリー・ポートマン。

デビュー作“THE GLAMOURY”は、バラッドの流れを汲む

さまざまな寓話にもとづいた、12篇の短編集といった仕上がりとなっています。

1曲を除きすべて自作曲。どの曲もイングランドらしいメロディをたたえ、

妖精物語やお伽噺を今に伝えています。

エミリーの歌いぶりも過度な抑揚をつけず、そっけないくらいストレートに歌っています。

節回しよりもディクションに神経を配っているので、ことばが明快に伝わってきますね。

感情表現を抑えることで、歌の物語性がぐっと前に出てきて、

バラッド・シンギングのお手本とでもいうべき歌唱といえます。

絵本を読み聞かせするようなその歌は、曲ごと、それぞれ違った絵本を見開く新鮮さにあふれ、

アルバムの最後まで、耳が引き付けられっぱなしとなります。

その秘密は、エミリーの歌唱を盛り立てる伴奏のアレンジにあります。

チェロやヴィオラ、ハープなど弦の響きを巧みに配置し、1曲ごと趣向がよく凝らされています。

弦をはじくピッツィカートとエミリーの声が交じり合うと、清らかな空気が震え、

エミリーほか3人の女性歌手が螺旋のごとく絡み合う輪唱は、神秘のベールを纏うかのよう。

エミリーの清爽なシンギングは、天空へ立ち上る雲をイメージさせます。

森の中で出会った妖精に寓話を聞かされているような、そんな錯覚にも陥る44分17秒。

いかにもイングランドらしい感性を、

現代的なコンテンポラリー・フォークのサウンドの中に結実させた傑作です。

Emily Portman "THE GLAMOURY" Furrow FUR002 (2010)

2010-04-12 08:48

コメント(4)

クラッシーなアイリッシュ・フォーク ルミエール [ブリテン諸島]

美麗な表紙に惹かれました。

アイルランドの歌姫アイリス・ケネディとポーリン・スキャンロンのデュオ、ルミエールです。

アイリス・ケネディは01年の“TIME TO SAIL” でぞっこんになった人。

ポーリン・スキャンロンはぼくは聴いたことがなかったんですけど、

シャロン・シャノンのバンドでたしか来日してましたよね。

ゆったりと美しいメロディを紡いでいく二人の静かな声の溶け合いが、

それはそれは見事で、過不足ない簡素な伴奏ともども、

アルバムのすみずみまで神経が行き届いていて、うっとりしてしまいます。

暖炉の前で膝小僧をかかえながら聴きたい、

クラッシーな美しさにあふれた、心あたたまるアイリッシュ・フォーク・アルバムです。

ソニーというメジャー・レーベルから、こんな地味な作品が出るなんて、

アイルランドのレコード業界って、まだまだ健全だなあと感じます。

全世界的なCD売上げ減で、こういう作品を創り出す力は

もはや巨大企業化したレコード会社にはなく、

インディでしかお目にかかれなくなっていましたからねえ。

アイルランド経済は、いまだバブル崩壊後の不況から脱せずにいますが、

音楽制作現場のポテンシャルは高いといえるんじゃないでしょうか。

Lumiere "LUMIERE" Sony Music 88697516122 (2009)

2009-11-19 06:14

コメント(0)