サマー・リゾートのライヴ・ミュージック クラブ・トリニ [北アメリカ]

ジミー・バフェットが亡くなりましたね。

彼の音楽には縁がなかったんですけれど、彼の歌声が聞けるCDを1枚だけ持っています。

スティールドラム奏者ロバート・グリニッジとキーボード奏者マイケル・アトリーのバンド、

クラブ・トリニのライヴ盤で、ジミー・バフェットが3曲客演して歌っているんです。

このライヴは、ニュー・オーリンズのカフェ・レストラン、

マルガリータヴィルで録音されたものなんですね。

ジミー・バフェットのヒット曲からその名を取ったマルガリータヴィルは、

ジミー・バフェットが経営した有名チェーン店。

ジミー・バフェットはシンガーとして成功した後、レストラン事業で大成功を収めて、

アメリカ有数の資産家になりましたが、

そのレストラン事業のひとつがマルガリータヴィルで、

もうひとつのレストランのチーズバーガー・イン・パラダイスも、

彼のヒット曲のタイトルから取られています。

カントリーから出発して、南国をテーマにした歌詞で

トロピカル・ロックと呼ばれるサウンドで愛されたジミー・バフェットは、

あくせくせずにビーチで過ごす人という、

アメリカ人のひとつのライフスタイルを定着させました。

このクラブ・トリニのライヴ盤は、そんなビーチバムのイメージそのものの音楽で、

いかにもアメリカらしいリゾート・ミュージックを象徴するようで、お気に入りでした。

ここでジミー・バフェットは、エキゾ・アラブなメロディのアマズルのヒット曲

‘Cairo’ を歌うほか、‘No Woman No Cry’ でアルバムを締めくくっています。

ところでこのアルバムの主役は、ロバート・グリニッジのスティールドラム。

ロバート・グリニッジは、ヴァン・ダイク・パークスをはじめ、ニルソン、タジ・マハール、

カーリー・サイモン、ロバート・パーマー、キース・ムーンなど

数多くのミュージシャンに起用されました。

細野晴臣もロバート・グリニッジにスティールドラムを作ってもらったりしていて、

スティールドラムで最初に有名になったプレイヤーなんじゃないでしょうか。

サマー・リゾート・ミュージックの名ライヴを残したクラブ・トリニ、

酷暑が続く9月、まだまだお似合いです。

Club Trini "MARGARITAVILLE CAFE - LATE NIGHT LIVE" Mailboat MBD2001 (2000)

2023-09-05 00:00

コメント(0)

ジャズ・ヴォーカルの地平から フィービ・スノウ [北アメリカ]

もし今の時代にフィービ・スノウが登場していたら、ベッカ・スティーヴンスみたいな

ジャズのシンガー・ソングライターという評価を受けていたのかもしれないな。

ウン十年ぶりにフィービ・スノウのデビュー作を聴き返して、そんな感想を抱きました。

ジョニ・ミッチェルの『ブルー』やキャロル・キングの『タペストリー』は、

数年遅れで聴いたんですけれど、フィービ・スノウの74年デビュー作は、

高校1年でリアルタイム体験。

1曲目の ‘Let The Good Times Roll’ のイントロのギターで、

はやノック・アウトをくらい、

ボニー・レイットばりの凄腕ブルース・ギターにシビれました。

そして独特のヴィブラートを利かせたクセのある歌いぶりに、トリコとなったんです。

ジャズ、ブルース、フォークを混然一体とさせた音楽性は、

他の誰も真似できない、フィービだけのユニークな個性でした。

‘Let The Good Times Roll’ や ‘San Francisco Bay Blues’ のカヴァーなんて、

のちになって原曲を聴いて、ぶったまげましたもん。ぜんぜん別の曲じゃん!

原曲破壊ともいえるアレンジで、そのユニークすぎる解釈に脱帽したものです。

のちにポール・サイモンとデュエットした ‘Gone At Last’ の

ゴスペル色のあるヴォーカルやアフロ・ヘアのルックスなどで、

ずっと黒人とばかり思っていましたが、

ユダヤ系白人と知った時には、心底驚きました。

フィービのデビュー作はアメリカでは大ヒットしたものの、

日本ではそれほどの評価をされませんでしたね。

日本のロック評論家はジャズぽいサウンドを嫌う人が多くて、

湯川れい子がすごく低い評価をしていたことを覚えていますよ。

逆にぼくがフィービにゾッコンになったのは、

トム・ウェイツ同様、そのジャズぽさゆえでした。

そういえば当時、ジョニ・ミッチェル、エリック・アンダースン、マイケル・マーフィー

といったシンガー・ソングライターたちがこぞってトム・スコットを起用し、

それぞれのアルバムでジャズぽいサックス・ソロを吹いてもらうのが、

ちょっとしたトレンドになっていたんですよね。

でも、フィービのこのデビュー作は、もっとずっと本格的だったんです。

なんせズート・シムズに、テディ・ウィルソンという大ヴェテランを起用していたんだから、

トム・スコットとは格が違いすぎます。

当時ズート・シムズの新作で、フェイマス・ドア盤 “ZOOT AT EASE” を

聴き倒していた時期でもあったので、ぼくにはどストライクでした。

4オクターヴの音域を持つといわれたフィービのヴォーカルは、

のちの作品 “NEVER LETTING GO” などで、

新しいジャズ・ヴォーカル表現ともいえる歌唱を聞かせていましたが、

当時それを評価できる人がいなかったのは残念でした。

むしろいまジャズ・サイドから再評価すべき人なのかもしれませんね。

Phoebe Snow "PHOEBE SNOW" Shelter/DCC SRZ8004 (1974)

Zoot Sims "ZOOT AT EASE" Famous Door/Progressive PCD7110 (1973)

Phoebe Snow "NEVER LETTING GO" Columbia CK34875 (1977)

2023-09-03 00:00

コメント(0)

モントリオールから届いたサンバ/MPBの良作 ジオゴ・ラモス [ブラジル]

ステキなサンバ・アルバムを発見しました。

5年も前にリリースされていたのに気付かなかったのは、しかたなかったかな。

ブラジル盤ではなく、カナダで出された自主制作CDなのでした。

もちろん日本未入荷です。

ジオゴ・ラモスは、モントリオール在住のブラジル人シンガーソングライター。

音楽プロデューサーとして25年間活動し、作曲からプロデュースまで、

20枚のアルバムに関わってきたと、本人のサイトに書かれています。

18年の本作はモントリオールとサン・パウロで録音されていて、

ジオゴのギターに、カヴァキーニョ、ベース、ドラムスほか、

各種パーカッション、ホーンズ、コーラスという陣容。

知っている名前はありませんが、ほぼ全員ブラジル人のようです。

サン・パウロのシンガー・ソングライター、ペリと共作している曲があって、

え?と思ったら、ペリの05年と08年のアルバムをプロデュースしていたのが、

ジオゴだったんですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-11-28

な~るほど、あのセンスある品のいいサウンドを生み出した張本人ですか。

それもナットクのプロダクションで、ホーンやストリングスのアレンジが

曲の良さを倍加していて、ラヤラヤ・コーラスも登場します。

ご本人のソフトな歌い口は、サンバ・ノーヴォ世代のフィールですね。

歌詞カードには、カナダの雪景色や氷河などの写真にまじって、

ジオゴが雪積もる川辺でギターを弾いている写真もあります。

それはまるで初期のブルース・コバーンのような佇まいですけれど、

音楽は冬景色とはまるで似つかわしくない、朗らかな温かさに溢れたもの。

アタバーキを使いイエマンジャを歌ったバイーア流儀のアフロ・サンバあり、

ザブンバやトリアングロがバイオーンのリズムを奏でる曲もあり、

フランス語で歌う曲もある、カナダ産サンバ/MPBの良作です。

Diogo Ramos "SAMBA SANS FRONTIÈRES" Diogo Ramosc DIRAM1801 (2018)

2023-09-01 00:00

コメント(0)

ブラジルと出会ったドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者 ヘンドリック・モウケンス [西・中央ヨーロッパ]

20年ぶり(?)くらいに聴き返したドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者、

ヘンドリック・モウケンスのブラジリアン・ジャズ・アルバム。

ブラジリアン・フュージョンと言ってもいい内容なんだけど、

「フュージョン」というタームを使うと、

どうも外国人がやるパチモンみたいなニュアンスがぬぐえないので、

あえていうならブラジリアン・スムース・ジャズかな。もっとイメージ悪い?

99年にコンコード・ピカンテから出たこのアルバム、

イヴァン・リンスをゲストに迎え、ロメロ・ルバンボ(ギター)、テオ・リマ(ドラムス)、

クラウジオ・ロジチ(フリューゲルホーン)といった名手を揃え、

サンバ、ボサ・ノーヴァ、バイオーン、ショーロのオリジナル曲を中心に聞かせます。

カヴァーはイヴァン・リンスの2曲、ジョビンの3曲にマット・デニスの ‘Angel Eyes’。

キーボードがべたっとコードを鳴らすところは難ありだけど、鋭いハーモニカと、

ふくよかなトロンボーンやフリューゲルホーンの響きが組み合わされて、

豊かなサウンドを生み出しているところが、いいんだな。

ぼくはこのアルバムで初めてヘンドリク・モウケンスを知ったんですけれど、

もとはバークリー音楽院でヴィブラフォンを学んだヴィブラフォン奏者。

このアルバムでも、3曲でヴィブラフォンを演奏しています。

トゥーツ・シールマンスを知って、独学でクロマチック・ハーモニカを修得し、

その後ブラジル音楽に熱を入れ、80年代初めにはリオへ移住して、

ブラジルの多くのジャズ・ミュージシャンとプレイして

人脈を作ったという変わり種なんですね。

ドイツ帰国後はラジオやテレビなどのスタジオ・ミュージシャンとして活動し、

90年代にコンコードと契約して、ニュー・ヨークへ進出します。

ヘンドリック・モウケンスは、トゥーツのような超絶技巧を駆使するタイプじゃないから、

リラックスして聴けるんですよ。

おのずとフュージョン/スムース・ジャズとも相性が良くなるわけなんですが、

イージー・リスニングのように聴いちゃうから、気に入っても棚の肥やしになりがち。

今回思い出したように棚から引っ張り出してきたのは、

実はこのコンコード・ピカンテ盤がきっかけじゃなくて、

マンデル・ロウ・トリオと共演した99年作のほう。

ひさしぶりに聴いて、う~ん、いいなあと感じ入っちゃって、

そういえばもう1枚あったっけと、コンコード・ピカンテ盤も出してきたんでした。

マンデル・ロウは、ぼく好みの職人肌のプレイを聞かせるギタリスト。

派手さはないけれど、音色がエレガントでねえ、いいんですよぉ。

キレのいいコード・ワークといい、じっくり聞かせる技に、

ジャズ・ギター教室に通った学生時代、憧れたもんです。

シブいプレイが持ち味のマンデル・ロウと、

テクニカルすぎないヘンドリックのハーモニカは相性バツグン。

実はこのアクースティック・ミュージックというレーベルには、

前の年の98年にハーブ・エリス・トリオと共演したアルバムも残しています。

こちらはライヴのせいか、ヘンドリックがウケ狙いの大味なプレイをしていて

ヒンシュクもんなんですけど、マンデル・ロウとの共演作の方は抑制が利いています。

すっかりぼくは忘れていたヘンドリック・モウケンスですが、

チェックしてみたら、その後も精力的にアルバムを出していたんですね。

あまり話題にならない人ですけれど、

ジャズ・ハーモニカ・ファンなら知っておいて損はないでしょう。

Hendrik Meurkens "POEMA BRASILEIRO" Concord Picante CCD4728 (1996)

Mundell Lowe & Hendrik Meurkens "WHEN LIGHTS ARE LOWE" Acoustic Music 319.1190.242 (1999)

2023-08-30 00:00

コメント(0)

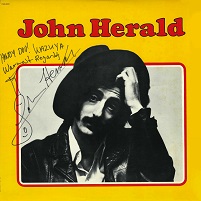

エアコンがなかった真夏の夕べに ジョン・ヘラルド [北アメリカ]

大昔の夏の定番を取り出してきました。

70年代のはじめ、ウッドストック周辺のシンガー・ソングライターを熱心に追いかけてた

高校生時分に大好きだった、ジョン・ヘラルドの73年パラマウント盤。

60年代にグリーンブライア・ボーイズの一員としてグリニッチ・ヴィレッジの

フォーク/ブルーグラス・シーンを賑わしたジョン・ヘラルドが、

ウッドストックに移り住んでウッドストックの仲間たちと録音したアルバムです。

レコーディングはニュー・ヨークなんですけど、

ウッドストック・サウンドの名盤としてファンに愛されたレコードですよね。

かん高いジョン・ヘラルドの愛嬌のある声が、めちゃくちゃ個性的で、

自宅が火事にあった出来事をコミカルな歌にしてしまう1曲目から、

この人の卓抜したユーモア・センスが発揮されていて、惹きつけられます。

フィドルが舞うハッピーなダンス・チューンあり、ほろっとさせるスローあり、

ノベルティ味のある曲と、レパートリーは多彩。

エイモス・ギャレットのギターが活躍していて、コーラスにはマリア・マルダーもいて、

ウッドストック・サウンド・ファンにはたまらないレコードでした。

グリーンブライア・ボーイズ時代の旧友

エリック・ワイズバーグのマンドリンも聴きものです。

ジョン・ヘラルドはブルーグラス出身のミュージシャンながら、ケイジャンを取り入れたり、

このレコードでもジャック・エリオットに捧げた曲で、

マウンテン・ミュージックの影響をうかがわせるように、

ブルーグラスにとどまらない音楽性が魅力でした。

このレコードの最高の山場は、レコード終盤に収録されたライヴ録音。

オールド・タイム・フィドラーが定番とするダンス・チューン

‘Hangman's Reel’ に始まる3曲で、最高潮になります。

夏の夕方、きつい西日が部屋に差し込む頃になると、

きまって聴いていたこのレコード、うちわ片手によく踊ったっけなあ。

当時自分の部屋にエアコンなんてものはなかったから、

汗をだらだら流しながら聴くのに最高なレコードだったんです。

ずいぶん長い間聴かずじまいだったのは、エアコン生活で忘れていたからかな。

このレコードは77年にマッド・エイカーズが来日した時、

ジョンにサインを入れてもらいました。池袋のヤマハで行われたイヴェントでしたね。

03年には韓国のボングラスがCD化して、ジョン・ヘラルドのブルーグラスのギターの腕前を

披露した曲を含む3曲がボーナス・トラックで追加されました。

オリジナルLPはシングル・ジャケットでしたけれど、

ゲートフォールドの紙ジャケット仕様で32ページのブックレットが封入され、

全曲歌詞にディスコグラフィー、ジョン自身の解説が載せられるという、

至れり尽くせりのリイシューでしたね。

[LP] John Herald "JOHN HERALD" Paramount PAS6043 (1973)

2023-08-28 00:00

コメント(0)

これがサンバ・ピアノだ シド・ビアンシ [ブラジル]

サンバ・ブームに沸いた77年、日本で大ヒットしたインスト・サンバの傑作。

のちにシリーズ化したミルトン・バナナ・トリオの本作は、

本国ブラジルより日本の方が売れたんじゃないかしらん。

『コパカバーナの誘惑』のタイトルで出た日本盤は、

キュートなジャケットも手伝って人気盤となりました。

CD時代になって日本が真っ先にCD化しましたが、

ブラジルではとうとうCDになりませんでしたね。サブスクにもないし。

ミルトン・バナナ・トリオといえば、

初アルバムの65年から続く老舗ジャズ・サンバ・トリオ。

70年代も後半になって出たこのアルバムでは、

女性コーラスをフィーチャーしてジャズ色を薄め、

ぐっとポップに仕上げて、サウンド・イメージをがらりと変えました。

これが功を奏してヒットしたんですが、「通」には受けが悪かったようで、

ジャズ・サンバのレコードを徹底網羅したディスク・ガイド

『ボサノヴァ・レコード事典』(ボンバ・レコード、2001)では、

「コーラスが余りにポップ過ぎる」(板橋純)と選盤されませんでした(苦笑)。

ベッチ・カルヴァーリョ、アルシオーネ、クララ・ヌネスなどの

当時のヒット・サンバをメドレーで演奏した本作、

上質なポップ作品に仕上げたのは、

サン・パウロのピアニストでアレンジャー、ジョゼー・ブリアモンチの手腕でした。

ジョゼー・ブリアモンチは60年代にサンサ・トリオで活躍した後、

テレビ番組の挿入歌を多く手がけてアレンジを磨いたんですね。

マルコス・ヴァーリが歌ったテレビ主題歌 ‘Pigmalião 70’ も、

ブリアモンチが手がけた作品です。

そんなジョゼー・ブリアモンチによるポップなアレンジが、

ヒットを呼んだ大きな要因であることは間違いありませんが、

本作の最大の魅力は、ミルトンのドラミングもさることながら、

ピアノのグルーヴィな魅力です。こんなにタッチが明晰で、

ノリのいいサンバ・ピアノ、めったに聞けるもんじゃありません。

シドという名前以外、このピアニストの経歴がわからなかったんですが、

だいぶ経ってから、伝説的なジャズ・サンバ・トリオ、ジョンゴ・トリオのピアニスト

シド・ビアンシ(本名アパレシード・ビアンシ)だとわかりました。

シドのバツグンの演奏力、とりわけリズムのノリは当時から圧倒的で、

しかも声楽教育を学んでいたことから、シドがコーラス・アレンジを施し、

ジョンゴ・トリオは3人がコーラスで歌うという、

歌謡性のあるポップなジャズ・サンバ・トリオだったのでした。

そのシド・ビアンシと当時共演した日本のジャズ・ミュージシャンが、渡辺貞夫です。

68年7月15日、サン・パウロでブラジリアン・エイトと録音した

『ブラジルの渡辺貞夫』がそれで、中村とうようの解説にあるとおり、

アパレシード・ビアンシがリーダー。

『コパカバーナの誘惑』がヒットしていた当時、渡辺貞夫が

昔ブラジルでこのピアニストと共演したことがあるという発言に、

えっ!と思ったんですが、68年のタクト盤だったんですね。

シド・ビアンシのキャリアでユニークなのは、ブラジリアン・オクトパスです。

シドがファッション・ショーで演奏するため68年に結成したグループで、サックスの名手

カゼーことジョゼー・フェレイラ・ゴジーニョ・フィーリョが在籍していました。

このグループが、実は渡辺貞夫と共演したブラジリアン・エイトなのです。

カゼーはレパートリーがあまりにコマーシャルなことに怒ってシドと喧嘩になって脱退し、

代わってエルメート・パスコアールが参加します。

ブラジリアン・オクトパスが残した1枚だけのレコードは、

カゼーが脱退しエルメートが加入した時期のもので、

オリジナル・メンバーによる録音は、『ブラジルの渡辺貞夫』がゆいいつなのでした。

グルーヴィなサンバ・ピアノの傑作 “SAMBA É ISSO”、

歌うジャズ・サンバ・トリオ、ジョンゴ・トリオ、

ラウンジーなポップ・センスを発揮したブラジリアン・オクトパスが、

シド・ビアンシの代表作といえますね。

[LP] Milton Banana Trio "SAMBA É ISSO" RCA 107.0257 (1977)

Jongo Trio "JONGO TRIO" Mix House MH0005 (1965)

渡辺貞夫とブラジリアン・エイト 「ブラジルの渡辺貞夫」 タクト COCB54256 (1968)

Brazilian Octopus "BRAZILIAN OCTOPUS" Som Livre 0223-2 (1969)

2023-08-26 00:00

コメント(0)

革命闘争の夢と幻滅を越えた半世紀 マラン・マネ [西アフリカ]

ギター2台、ベース、ドラムス、パーカッションの5人が奏でるまろやかなグンベーに、

胸アツになりました。かつてのスーパー・ママ・ジョンボのサウンドそのままの

アナログなサウンドの良さに、ああ、人力演奏っていいなあと、しみじみ感じ入ります。

歌う主は、マラン・マネ。

ギネア=ビサウ独立闘争時に結成された伝説のバンド、

スーパー・ママ・ジョンボのフロントを飾った歌手のひとりです。

90年にフランスへ亡命してから30年の間に書き溜めた曲が、

フランスのドキュメンタリー作家によって見いだされ、

リスボンのヴァレンティン・デ・カルヴァーリョ・スタジオでの録音が実現して、

アラン・マネにとって初のソロ・アルバムが完成しました。

リード・ギタリストのアドリアーノ"トゥンドゥ "フォンセカに、

パーカッショニストのアルマンド・ヴァス・ペレイラというスーパー・ママ・ジョンボの

オリジナル・メンバー2名に、セザーリオ"ミゲリーニョ "オフェルの後任となった

2代目リズム・ギタリストのジョアン"サジョ "カサマ、

アルマンド・ヴァス・ペレイラの弟のアントニオ"トニー ペレイラなど、

スーパー・ママ・ジョンボゆかりのメンバーで固めた5人に、

コーラスでママニ・ケイタとジュピテール(再来日中!)が参加しています。

ほっこりとしたグンベーのグルーヴに身を任せながら、

英訳された歌詞カードを読んでみたところ、

独立闘争で培った革命の信念を持ち続け、

解放闘争に身を挺した者の軌跡が刻まれていて、思わず背筋が伸びました。

マランがスター歌手から無名の移民労働者となり、

モントルイユの労働者宿舎で30年間の長き沈黙をしいられた生活にあっても、

革命家アミルカル・カブラル時代の精神に忠実で、失望や挫折の後もなお

不屈のプライドを持ち続けた気概が、その歌詞には溢れていたのでした。

かつてマランは、フランスと戦った英雄サモリ・トゥーレを讃えた

ベンベヤ・ジャズの ‘Regard Sur Le Passé’ からヒントを得て、

‘Sol Maior Para Comandante’ という曲で、

アミルカル・カブラルの生涯をたどった一大叙事詩を歌いました。

本作に、再会したメンバーによる同窓会アルバムにありがちなユルさがなく、

80年に出たスーパー・ママ・ジョンボの第1作と地続きで聞けるのも、

革命の夢と幻滅の半世紀を生き抜いた者の強度ゆえでしょう。

スーパー・ママ・ジョンボは、79年にリスボンの

ヴァレンティン・デ・カルヴァーリョ・スタジオで初レコーディングを行い、

ひと月近くかけて70曲以上を録音しています。

80年に出た第1作の “NA CAMBANÇA” と第2作の “FESTIVAL” が

この時の録音で、残りの多くは未発表になりましたが、長い時を経て

オランダのコビアナとアメリカのニュー・ドーンが、一部の未発表曲を復刻しました。

これら4枚でマランの歌声をきくことができます。

ちなみに、スーパー・ママ・ジョンボは86年に解散し、

のちに93年の映画『青い瞳のヨンタ』のサウンドトラックで再結成しますが、

この時すでにマランはフランスへ亡命していて、録音には参加していません。

最後に、マランが所属していた時代のスーパー・ママ・ジョンボのCDを掲げておきます。

ちなみに “NA CAMBANÇA” と “FESTIVAL” のCDは、

オリジナルLPとジャケットが違っていますが、

数年前にオリジナル・フォーマットのままLPリイシューされました。

Malan "FIDJU DI LION" Archie Ball ARCH2201 (2023)

Orquestra Super Mama Djombo "NA CAMBANÇA" Teca Balafon Productions CDBAL001/99 (1980)

Orquestra Super Mama Djombo "FESTIVAL" Teca Balafon Productions CDBAL002/99 (1980)

Super Mama Djombo "SUPER MAMA DJOMBO" Cobiana COB02

Super Mama Djombo "SUPER MAMA DJOMBO" New Dawn ND001CD

2023-08-24 00:00

コメント(0)

私はキゾンベイラ ヨラ・セメード [南部アフリカ]

キゾンバの成熟を強烈に印象付けた、ヨラ・セメードの “FILHO MEU”。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-06-09

エディ・トゥッサの新作を押さえて16年のマイ・ベスト・アルバムに選ぶほど、

ぼくはひいきにしましたが、その後このアルバムの良さに気付いたファンが

少しづつ現れてくれて、心強く思いましたよ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-12-30

“FILHO MEU” から4年をかけて出した2枚組 “SEM MEDO” は、

10人のプロデューサーに70人のミュージシャンが参加して制作された大力作でした。

ディスク1ではキゾンバやズークばかりでなく、

センバ、モルナ、コラデイラ、ビギンが混在するクレオール・ミュージックを展開したほか、

ディスク2ではバラード中心に王道のポップ路線でまとめ、

ゴージャスなプロダクションにふさわしいヨラの歌いっぷりに、感じ入りました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-06-30

あれから4年。12月3日にアンゴラでリリースされた新作は、

CDはブック仕様、さらにLPも同時発売されるという異例ぶり。

ヨラが大統領夫人を表敬訪問して、LPとCDを手渡している報道写真を横目に、

日本に届くのをいまかいまかと待ち望んでいたんですが、

なんとアンゴラ現地で完売というニュースに、ええっ!

アンゴラでは、CDはイニシャル・プレスのみで再プレスしないから、

やば!手に入らないかも!とアセったんですが、なんとか無事届きました。

さすがはアンゴラのディーバの名に恥じぬ、貫禄の歌いぶり。

前作 “SEM MEDO” はクレジットがまったく書かれていませんでしたが、

今作は10曲中7曲が、

フェルナンド・ジョアン・サンバ・キジンゴ(プニドール)という人の作です。

81年ルアンダ生まれの作曲家兼プロデューサーで、ルアンダ州ベラス市の

観光文化レジャー青少年スポーツ局長でもあるそう。

パウロ・フローレスの曲も1曲歌っていて( ‘O Povo Isso É Boda’ )、

「キゾンバ、センバ、クドゥロ、人々の輪がエネルギー」というリフレインが耳残りします。

この曲のほか、今回は ‘Pátria’ ‘Vida Alheia’ と3曲もセンバを歌っているのが嬉しい。

「私はキゾンベイラ」と題したように、今回バラードはなく、

キレのあるダンス・トラックで通しています。キゾンバ女王の矜持を示した快作ですね。

Yola Semedo "SOU KIZOMBEIRA" Energia Positiva Music EPCD010 (2022)

2023-08-22 00:00

コメント(0)

グアドループの口太鼓ブーラジェルの新解釈 アラン・ジャン=マリー [カリブ海]

ビギン・ジャズ・ピアノのマエストロ、アラン・ジャン=マリー、

グウォ・カのグループ、カンニダのリーダーのルネ・ジョフロワ、

カメルーン出身、ニュー・ヨークで活動するヴォイス・パフォーマー、

ジノ・シトソンの3人によるコラボレーション。

CDには3人の名前が並列で記されていますが、

サブスクではアラン・ジャン=マリー名義のアルバムとなっています。

アランのピアノに、中低音を受け持つジョフロワのディープなヴォイスと、

高音を受け持つジノの軽やかで千変万化なヴォイスが交錯するという内容。

『追憶』と題しているのは、アランとジョフロワの故郷であるグアドループの伝統音楽、

ブーラジェル(口太鼓)を回想した企画だからなのですね。

ブーラジェルは、かつてグアドループの葬儀の晩に男たちが行うパフォーマンスでした。

ウォン・ア・ヴェイエとして知られる通夜の輪で、

歌い手の号令に従って、手拍子を打つレポンデと、

ノド音の口太鼓でポリリズムを作るブーラリエンがアンサンブルをかたどり、

ノドが生み出す擬音によって、パーカッシヴなパフォーマンスを演じます。

歌い手が即興の歌詞で歌ったり、ちゃちゃをいれたりしながら場を盛り上げ、

故人の家族と参列した者たちの連帯を高める役割を担いました。

太鼓の演奏を禁じられた奴隷たちが生み出したこの口太鼓パフォーマンスは、

80年代には消滅してしまったそうです。ブーラジェルが復活したのは、

グウォ・カが見直されるようになった90年代以降のこと。

幼少期にブーラジェルを体験しているルネ・ジョフロワは、

今回の企画には最適任だったのでしょう。

カンニダのアルバムでも、ジョフロワはブーラジェルを披露していましたね。

“KYENZENN” 所収の ‘Evariste Siyèd'lon’、

“NOU KA TRAVAY” 所収の ‘Nou Ka Travay’ ‘Tan Ki Tan’ では、

歌にブーラジェルを取り入れた復興後の新しいスタイルを聴くことができます。

驚異のヴォイス・パフォーマーとして知られるジノ・シトソンは、

グアドループでブーラジェルを観て、そのパフォーマンスに魅了されていたそうです。

ルネ・ジョフロワがジノの19年作 “ECHO CHAMBER” に参加しているので、

その縁が今回の企画につながったのかなと思ったら、

本作は14年2月にパリでレコーディングされているんですね。

リリースまで9年も寝かせた理由は不明ですが、

ブーラジェルをアラン・ジャン=マリーのビギン・ジャズ・ピアノで新解釈した

ユニークな作品、フレンチ・カリブ・ファンなら聴き逃せません。

Alain Jean-Marie, René Geoffroy, Gino Sitson "REMINISCENCE" THYG Production no number (2023)

Kan’nida "KYENZENN" Indigo LBLC2566 (2000)

Kan’nida "NOU KA TRAVAY" Debs Music KANID007/6117.2 (2010)

2023-08-20 00:00

コメント(0)

DJカルチャーが生んだアフロ・フューチャー・ジャズ アフロ=ミスティック [北アメリカ]

ボキャ貧(死語?)ライターのクリシェ・ワード、

「トライバル」をいかにも誘発させそうなグループが、アフロ=ミスティック。

サン・フランシスコのレーベル、オムを主宰するDJ・フルイドこと

クリストファー・スミスが99年に結成したグループです。

女性ヴォーカル、ドラムス、パーカッション2名にDJ・フルイドという陣容で、

DJ・フルイドが生演奏にエレクトロ処理したクラブ・ジャズを聞かせます。

ハウスDJがクリエイトしていたクラブ・ミュージックのクロスオーヴァー・サウンドを、

当時はフューチャー・ジャズなどと呼んだりしていましたが、

最近ではすっかりその名を聞くことはなくなりましたね。

マイルズ・デイヴィスの『ビッチズ・ブルー』のジャケットをモチーフにした

03年作の “MORPHOLOGY” は、多彩な音楽要素をミクスチャーして、

トラックごとに色彩の異なるサウンドを繰り広げていきます。

ラテンとアフリカとそれぞれ得意分野の異なるパーカッショニスト二人が

叩き出すビートをDJ・フルイドが巧みにピック・アップしながら、

エレクトロなブロークン・ビートに接続していのが、このグループの特徴です。

高速バツカーダで異常に早いBPMのアゴゴが飛び出したりして、

生演奏なのかサンプリングなのか判然としないところもまた魅力。

ガラージ色の強い女性ヴォーカルをフィーチャーしたブラジリアン・フュージョンもあれば、

ゲスト・ラッパーをフィーチャーした

フューチャリスティックなアブストラク・ヒップ・ホップもあり、

アップリフティングなムードからアンダーグラウンドなムードまで、

落差のあるトラック・メイキングに聴きごたえがありました。

イントロにピグミーのコーラスやアフリカの笛をサンプリングしたトラックもあって、

アフリカ音楽の研究にも余念がないところをみせていて、

個人的に好感を持っていたところです。

アフロ、ラテン、ブラジルをモチーフに、ハウスやブロークン・ビートを媒介としながら、

洗練されたマジカルなサウンドを提示していたアフロ=ミスティックですけれど、

こうした方法論を生演奏に置き換えているのが、

UKのK.O.Gやヌビアン・ツイストなんじゃないですかね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-08-17

さらにエズラ・コレクティヴにも通じるものがあるのでは。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-19

Afro-Mystik "MORPHOLOGY" OM OM115 (2003)

2023-08-18 00:00

コメント(0)

日本のクラブ・ジャズを回顧して スタジオ・アパートメント、アイ・デップ [日本]

昔のCDをほじくり返してたら、止まらなくなっちゃいました。

フリーテンポよりも、さらにブラジリアンだったスタジオ・アパートメント。

04年の『WORLD LINE』なんて、バツカーダからスタートするんだから本格的です。

ジョージ・デュークあたりが大手を振っていた

80年代のブラジリアン・フュージョン時代から比べると隔世の感というか、

まがいものだらけだったフュージョン/クラブ・ミュージック周辺も、

この頃になるとようやくホンモノのサンバが聞けるようになってきました。

クラブ・ジャズの音楽家が、何々ふうの演奏でゴマカすのをやめて、

ちゃんと勉強するようになったのに比べ、

あいかわらずダメなのは、ライターの勉強不足ぶりかなあ。

ダンス系の文章は、総じて語彙が貧しいんだけれど、

「トライバル」を乱発するテキストを見たら、読む価値なしと思って間違いないです。

サンバ、マルシャ、バイオーン、フレーヴォが聴き分けられないんじゃ、

ブラジル音楽を語る資格がないように、

アフリカ音楽を語るのに、それがマンデなのかヨルバなのかズールーなのかもわからず、

全部「トライバル」で片づけられると、ほんとウンザリします。

「トライバル」の中身を紐解く知識がなくて、全部「トライバル」で済ます雑さというのは、

ロックもジャズもブルースも「ミュージック」と呼ぶのと同然。

もっとも「トライバル」としか言いようのないフェイクものじゃ、しかたないんだけどね。

話が脱線しちゃいましたが、

スタジオ・アパートメントは、ギター、ピアノ、ホーン・セクションなどの生演奏を

たっぷりフィーチャーしていて、ハウスを起点としていながらも、

クラブ・ジャズのニュアンスが強くて、70年代のクロスオーヴァーや

80年代のフュージョンと地続きで聴ける音楽でした。

フュージョンと違うのは、DJが踊らせることを目的に作る音楽だということですね。

スタジオ・アパートメントの『WORLD LINE』と同じ年に出た

アイ・デップも良かったなあ。

アイ・デップはキーボード、サックス、ギター、ベース、ドラムスというバンド編成で、

生バンドで演奏するクラブ・ジャズでした。

エレクトロな要素がフュージョンとは質感の異なるニュアンスがあって、魅力的でしたね。

楽曲がユーモアに富んでいてチャーミングだったのも、アイ・デップの良さだったなあ。

そうそう思い出したけど、娘たちがスタジオ・アパートメントやアイ・デップが大好きで、

新宿のタワーレコードでやったアイ・デップのインストア・ライヴに

娘二人を連れて観に行ったのを覚えています。

Studio Apartment 「WORLD LINE」 New World NWR2007 (2004)

i-dep 「MEETING POINT」 AZtribe/Rainbow Entertainment AZT001 (2004)

2023-08-16 00:00

コメント(0)

クラブ・ミュージックがクロスオーヴァーし始めた頃 アナンダ・プロジェクト/ピーター、フリーテンポ [その他]

ノヴァ・フロンテイラで火が点いて、またぞろ昔のハウス周辺の

クラブ・ミュージックを棚から取り出す日々が続いています。

90年代末から2000年代にかけて、

クラブ・ミュージックを聴いていた一時期があったことは、

前にもちょっと書いたことがありましたね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-02

クラブ・ミュージックがハウス、テクノ、ヒップ・ホップ、ドラムンベース、

ブロークン・ビート(定着している「ブロークンビーツ」は誤記)と

さまざまにクロスオーヴァーしていたこの時期、

ハウスを基調としたオーガニックなニュアンスのある

エレクトロニック・ミュージックに惹かれていました。

その代表がアナンダ・プロジェクトだったんです。

98年にアトランタで結成されたアナンダ・プロジェクトは、

ワムドゥー・キッズやピーターなどの名義で活動していた

DJ/プロデューサーのクリス・ブランを中心としたグループ。

男女ヴォーカル、キーボード、パーカッションのメンバーを擁し、

フュージョン、ブラジル、ジャズ、アンビエントなど多様な要素を凝縮した

サウンドを繰り広げていました。

03年に出た “MORNING LIGHT” は、エレピやシンセが幾重にもレイヤーされて、

ヌケのいいサウンドスケープを描いた名作でした。

ナイロン弦ギターの甘やかな響きを引き立てて、

ほのかなブラジリアンなテイストを演出していましたね。

そしてブラジルのサウダージとは異なる感触の、

孤独感をしのばせたメロディにも魅力がありました。

同じ年にピーター名義で出した “STARING AT THE SUN” も同趣向の好盤でした。

アナンダ・プロジェクトと時同じくして、日本に登場したのがフリーテンポでしたね。

当時渋谷のHMVが強力にプッシュしていて、それでぼくも買った記憶があります。

のちに半沢武志の名で活動するようになるフリーテンポのファースト・アルバムは、

ぼくにはアナンダ・プロジェクトの姉妹盤のように聞こえました。

フリーテンポはアナンダ・プロジェクトよりブラジリアン・フュージョン色が強く、

もろにサンバな曲もいくつかやっています。

ティピカルなパラッパ・スキャットがフィーチャーされるサンバでは、

ラテン・タッチのピアノやティンバレスもフィーチャーするという、

「ブラジル+ラテン」の面白い仕上がりとなっています。

アクースティック・ピアノをバックに男性ヴォーカルをフィーチャーしたトラックの

せつないメロディは、アナンダ・プロジェクトのメロディ・センスと見事に共振します。

渋谷のHMVが推すのもナットクのオシャレなクラブ・ミュージックなんですけど、

フリーテンポは東京に出てくることなく、仙台で音楽制作をしながら、

イタリアのイルマ・レコーズからデビューするという、

地方からダイレクトで海外進出する新しさに、時代の変化を実感したものでした。

Ananda Project "MORNING LIGHT" Nite Grooves/BPM King Stret Sounds KING234 (2003)

P’tahh "STARING AT THE SUN" Ubiquity URCD124 (2003)

FreeTEMPO 「THE WORLD IS ECHOED」 Forestnauts no number (2003)

2023-08-14 00:00

コメント(0)

ディスコ・ハウスの意外な使い道 ノヴァ・フロンテイラ [ブリテン諸島]

すっかりコロナが明けてしまった後ではあるんですが、

今頃になってリモート・ワークを始めるようになりました。

家で仕事をするのは、あまり気が進まないんですけれども。

これまで自分が担当していた仕事が、リモート不能な業務ばかりだったので、

コロナ蔓延中もずっと通勤していたんですが、システム環境が整い、

業務プロセスも見直されたため、週2日在宅勤務をすることになりました。

ゆいいつ在宅勤務のいいのは、音楽を聴きながら仕事ができることですかね。

こればっかりは、職場じゃできないからねえ。

でも昔にも、音楽を聴きながら仕事をしていたことが、わずかにありました。

20年前、監査の部署にいたときのことです。

各地の事業所を4泊5日で監査して、年100日近く出張する

ドサ回り生活をしてたんですが、なかなか得難い経験でした。

事業所の実査を終えた最終日前日の夜が、いちばんキツかったんですよ。

ビジネス・ホテルの部屋に缶詰めで、

監査調書を徹夜で仕上げなければならなかったんです。

その夜はエナジー・ドリンク代わりに、

アッパーな音楽をイヤホンで流し込みながら、

1万字超の報告書と関係データをグラフ化した参考資料を仕上げるのに、

悪戦苦闘しました。

この部署には都合3年いましたが、

少し慣れた2年目から少し睡眠をとれるようになったものの、

最初の年なんて、ほんとに一睡もできなかったですもん。

朝になってもまだ仕上げられなくて、朝メシ抜きで

カタカタとキーボード叩いてたもんなあ。

調書を書くBGMで最適だったのは、

気分をハイ・テンションに持っていけるイケイケのディスコ・ハウスでした。

耳から爆音を流し込めば、強烈なグルーヴに、

身体の血流も上がって、足や肩が勝手にリズムをとりながら、

指が快調にキーボードを叩いてくれたもんです。

ディスコ帝王ジョーイ・ネグロのサンバースト・バンドとか、

Z・レコーズの諸作は、本当にお世話になりましたねえ。

UKのDJ、ジョーイ・ネグロは、ハウス・ミュージックに

ディスコ・サンプルを組み込んだ最初のアーティストで、

数えきれないアルバムを制作したダンス・ミュージック・シーンの重鎮。

90年代後半から00年代になると、リミキサーとしての活躍もめざましく、

ダイアナ・ロスやペット・ショップ・ボーイズなど名だたる人気アーティストの

リミックスをてがけ、名プロデューサーの地位を確立しましたね。

徹頭徹尾ダンス・フロア向けに作られた、

ジョーイ・ネグロのレーベル、Z・レコーズにこんな使い道があるとは、

ジョーイ・ネグロもまさか思いつくめえ(笑)。

安ビジネス・ホテルのシングルなんて、デスクはちっぽけだし、

照明は暗いし、およそ仕事をするような環境じゃないんだけど、

そこを無理やりアドレナリン放出させて一晩格闘するには、

強烈にブギーなハウスが必需品だったんですよ。

ちょうどこの頃、EW&Fの全盛期といえる

82年未発表ライヴ “LIVE IN RIO” が突然出て、

絶好のBGMになってくれたものですけれど、

ノヴァ・フロンテイラの本作はEW&Fをも凌ぐグルーヴで、

この2枚は監査中のホテルの夜のお供盤として鉄板になりました。

ひさしぶりに聴いたけど、いやぁ、アガる、アガる。

とびっきりディスコなトラックをアレンジしてるのは、

デイヴ・リー(ジョーイ・ネグロ)だしねえ。

ミケーレ・キアッヴァリーニのユニット、ノヴァ・フロンテイラは、

このアルバム以外知りませんが、Z・レコーズの最高傑作でしょう。

ラテン・フュージョンやブラジリアン・フュージョンを練り込んで、

ひたすらアップリフテイングなトラックで攻めまくる70分。

サマー・アンセムとしていまなお通用するディスコ・ハウスの逸品です。

Nova Fronteira "FULL FRONTEIRA" Z ZEDDCD04 (2002)

Earth, Wind & Fire "LIVE IN RIO" Kalimba 9730012 (2002)

2023-08-12 00:00

コメント(0)

草原に抱かれて 扎格達蘇榮 [東アジア]

内モンゴル自治区出身の女性監督の長編デビュー作

『草原に抱かれて』の試写(9月公開予定)を観ました。

主人公は、内モンゴルの都会に暮らすミュージシャンのアルス。

アルスの兄夫婦と暮らしている母親は認知症で、

兄夫婦は介護ノイローゼになっています。

アルスは一大決心をして母を引き取り、草原の故郷へ連れ帰る決心をします。

認知症が進んで徘徊を繰り返す母をアルスは自分の身体と太いロープで括り、

母が求めてやまない思い出の木を探して旅を続けていくという物語です。

内モンゴルの雄大な自然と、生と死が隣り合うテーマを、

都市の現代社会と草原の伝統生活を交錯させながら描く物語が秀逸で、

あたかもへその緒でつながったかのような逆転した母子像は、

死へ向かう人間が自然に融解していくさまを見ているようでした。

この映画を観終えた直後に、

内モンゴルの長調歌のアルバムと出会うとは面白い縁です。

扎格達蘇榮(ザクダスーロン)は、内モンゴル自治区シリンゴル盟出身の

オルティン・ドー(長調歌)の大御所。

広い声域を持ち、ホレボレとするメリスマを披露してくれます。

オルティン・ドーが「長い歌」と称するのはトルコのウズン・ハワとまったく同じで、

中近東から西アジア、中央アジアを経て日本の追分につらなる

こぶしロード(

中村とうようが指摘したこぶしロードは、小泉文夫が唱えた

中央アジアから日本のこぶし文化圏を拡張したものでしたけれど、

小島美子は日本民謡とモンゴル民謡の同源説を、

歴史学の観点から証明できないと否定的でした。

学問的な正しさはさておき、オルティン・ドーを聴けば、追分との類似について

音楽的妄想というか想像力をふくらませずにはおれません。

馬頭琴、三絃、笛、琴などを伴奏に歌われる悠然とした歌いぶりに、

あっという間に雄大な草原へと連れていかれます。

しっかりとアレンジされた演唱は、オーセンティックさより、

芸術的洗練を感じさせるものですけれど、

それでも十二分にフォークロアな味わいを感じ取ることができます。

長調は歌そのものが長く、音階の変化も少なくて、ゆったりと安定していますね。

歌詞が少ないので、メロディの深みとメリスマの美しさにうっとりさせられますよ。

36ページのブックレットが付属されていて、中国語・英語による解説と、

中国語とモンゴル文字で歌詞が載せられています。

解説によると、1曲目の「都仍扎那(ドゥルンザナ)」は、

19世紀にモンゴル相撲の力士として英雄視されたドゥルンドリガルの物語とのこと。

横綱となったドゥルンドリガルは、モンゴル語で「象」を表すザナの名で称賛され、

ドゥルンザナの称号を与えられた伝説の英雄となったそうです。

モンゴル民族の英雄や、モンゴルの美しい草原や自然の賛美、

家族への愛情や友情などを歌った21篇。心が透明になります。

扎格達蘇榮 「蒙古族長調歌王」 中国 CCD2598 (2008)

2023-08-10 00:00

コメント(0)

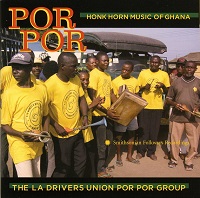

クラクションをパウ・パウ! ザ・ラ・ドライヴァーズ・ユニオン・パウ・パウ・グループ [西アフリカ]

キング・アイソバのアルバム “WICKED LEADRERS” で、

ぶかぶかと鳴らされる珍妙なラッパ音。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-07-12

音程の出ない素朴な楽器を使ったこういう音楽を、

ほかにも聴いた覚えがあるんだけどなあ。

中央アフリカ、チャド、コンゴあたりの古い民俗音楽のフィールド録音とかじゃなくて、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-07-08

もっと最近のやつで聴いた気がするんだけど、なんだったっけ。

そう思いつつ、十年近く思い出せなかったんですけれど、

そうか、パウ・パウだったのか。同じガーナじゃん!

その昔、スミソニアン・フォークウェイズから出た、ガーナの首都アクラに所在する

ラ地区運転手組合のグループを野外録音したクラクション・ミュージック。

乗合バスのトロトロに付けられているクラクション=パウ・パウを使って、

組合員の運転手の葬送で演奏される音楽です。

ニュー・オーリンズのジャズ葬を思い浮かべるところですけれど、

現地アクラでは日常生活のやかましい音風景のひとつであって、

音楽という認識はされていないみたいですね。

かちゃかちゃと金属音を鳴らす廃品タイヤのリムに、

伝統楽器の椅子型打楽器ゴメや、木箱型打楽器タマリンがリズムをかたどり、

男たちがコール・アンド・レスポンスで歌うさなか、

クラクションのパウ・パウがぶかぶかと鳴らされるというパーカッション・ミュージック。

へぇ~、こんな音楽がガーナにあるのかと、当時は物珍しく聴いたものの、

フォークロアな音資料的な内容に、2・3回聴いたくらいで棚の肥やしとなっていました。

それをなぜ思い出しのたかというと、このグループの09年作を見つけたからなんです。

環境音のように録音されていたスミソニアン・フォークウェイズ盤とは段違いの、

ヴォーカルとコーラスを前面に出したミックスで、

グッと音楽的な仕上がりになっているんですね。

どちらも民族音楽学者のスティーヴン・フェルドが録音したものですが、

02年にスティーヴン・フェルドが設立した

ドキュメンタリー・サウンド・アート専門レーベル、

ヴォックスロックスから出たこのアルバムは、

曲がきちんとアレンジされていて、

音楽作品を制作する明確な姿勢が感じ取れます。

10人のメンバーと3人のゲストの名前と担当楽器がきちんとクレジットされており、

それを見ると、廃品タイヤのリムを叩いていたスミソニアン・フォークウェイズ盤の

普段着姿の演奏との違いがわかります。本作で金属音を響かせるのは、

ダブル・ベルのアダブランタで、ガ人の太鼓パンロゴ、

椅子型打楽器ゴメ、ひょうたん製シェイカーのアカシャ、

フィンガー・ベルのアダワヌといった多くの伝統楽器が使われています。

パウ・パウも5人のメンバーに二人のゲストが演奏するほか、

音楽監督を務めるリード・ヴォーカリストが、笛のアテンテベンを吹いています。

単音しか出ないパウ・パウを複数台使ってベースとなるリズムを作り、

そこにパロンゴが即興でクロス・リズムを加えていくところなど、すごくスリリング。

アダブランタが反復リズムを繰り返して、パウ・パウと笛とパロンゴが即興しあったり、

リズムの構成が曲ごとにしっかりと組み立てられていますね。

キャッチーなメロディーの曲が多くて、ハーモニー使いのコーラスも交えて、

けっこうポップなんですよ。いやぁ、これ、めちゃ楽しいじゃないですか。

そんなポップにも聞こえる曲のなかで、

パウ・パウがゆいいつ不協和な音をまき散らす面白さにヤられます。

スミソニアン・フォークウェイズ盤に退屈した人にも、これはオススメ!

最後に、日本語テキストでは

もっぱら「ポル・ポル」と書かれていますが、「パウ・パウ」と発音します。

The La Drivers Union Por Por Group "POR POR: HONK HORN MUSIC OF GHANA" Smithonian Folkways Recordings SFWCD40541 (2007)

The La Drivers Union Por Por Group "KLEBO!" VoxLox 109 (2009)

2023-08-08 00:00

コメント(0)

怒りの時代を伴走してくれた大楽団 渋さ知らズ [日本]

そういや渋さ知らズだって、ちっとも聴いてないなあ。

なんでなんだろう。一時期は毎日浴びるように聴いてたのにねえ。

渋さ知らズは、それまでの日本のアングラ系ジャズにありがちだった

「暗さ」がなくて、そこに惹かれたんですよね。

デビュー作の『渋さ道』(93)だけ、なぜか持ってないんですが、

2作目の『DETTARAMEN』(93)から『渋旗』(02)までは、ずっと聴いていました。

不破大輔が渋さ知らズを始動させる前に、川下直弘(サックス、ヴァイオリン)と

大沼志朗(ドラムス)と活動していたパワー・トリオ、

フェダインにノック・アウトを食らったのも大きかったかな。

フリー・ジャズど真ん中のフェダインとは違って、

渋さ知らズはメンバーが持つ雑多な音楽が紛れ込んでいて、

ロックからチンドンまでなんでもありの自由さに加え、

なんといっても編成がデカいから、音圧勝負では無双でしたよね。

あの当時は、仕事のプレッシャーがハンパなくてねえ。

身の丈に合わない大きな仕事の連続で、

キモチで負けたら先がないといった日々に、自分を奮い立たせるのに必死でした。

30代半ばから40代半ばの10年間を渋さ知らズが伴走してくれて、

そりゃあずいぶん勇気づけられたものです。

ダンドリストとして渋さ知らズを差配する不破大輔は、

駅伝の青山学院大学の原監督や、サッカー日本代表森保監督、

WBC日本代表の栗山監督に匹敵する、

新しいリーダーのロール・モデルを先取りしていたと思うなあ。

04年の「渋星」が、なんだかすっきり整理されてしまったのにガッカリして、

それから熱が冷めていったんですけど、その後メジャーに移籍して

歌謡曲カヴァーしたりして、ますます疎遠になっちゃいました。

あらためて90年代のアルバムを聴き直してみたら、

やっぱりこの時代の渋さのエネルギー量は圧倒的でしたね。

単純なメロディを、これでもかというくらい繰り返すしつこさと

音塊をぶつけ合って音圧を出すことに血道を上げるバカバカしさを、

どこまで本気で面白がれるかに、渋さの生命線がありました。

いつのまにか渋さ知らズを聴かなくなってしまったのは、

仕事のプレッシャーの質が変わって、

単純な熱量だけでは足りなくなったからなのかもしれないな。

それでも30~40代の働き盛りのリーマンには、

渋さは何にも代えがたい存在だったんですよ。

ひさしぶりに手持ちの渋さ全作とフェダインを聴いたら、

あの当時の仕事やらなんやらの思い出が次々蘇ってきました。

あの頃は、年がら年中仕事で怒っていた気がするけれど、

若かったんだろうねえ。なんでもすぐにムキになってたもんなあ。

あの時一生ぶん怒っちゃったからか、いまや怒ることなんてまったくなくなっちゃった。

渋さ知らズは、怒りが必要だった時代のBGMだったのかも。

渋さ知らズ 「DETTARAMEN」 ナツメグ NC2066 (1993)

渋さ知らズ 「SOMETHING DIFFERENCE」 地底 B1F (1994)

渋さ知らズ 「BE COOL」 地底 B3F (1995)

渋さ知らズ 「渋祭」 地底 B9F (1997)

渋さ知らズ 「渋龍」 地底 B14F (1999)

渋さ知らズ 「渋旗」 地底 B21F (2002)

Fedayien 「FEDAYIEN Ⅱ」 ナツメグ NC2052 (1992)

2023-08-06 00:00

コメント(0)

酷暑には熱いファンク・ジャズで ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテット+1 [北アメリカ]

今年の夏も酷暑になっちゃいましたねぇ。

クソ暑い夏をぶっとばそうと、とびっきり熱い1枚を棚から拾い出して、

30年ぶりのヘヴィロテとなっております。

それがジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットの85年ライヴ盤。

夏はこういうわかりやすくって、祝祭感たっぷりでイェ~イとばかりに

盛り上がれるライヴ盤がぴったりなんであります。頭カラッポで阿呆になれるし。

ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットのアルバムは数が多くて、

どれ聴いてもあんまり変わんないんだけど、

これはジョン・スコフィールドという異物(?)が交じったことが功を奏して、

決定的な名作となったんでした。

ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットといえば、

ドラマーはダニー・リッチモンドと、

ベースをのぞく全員がチャーリー・ミンガスの門下生で、

ブラック・ジャズの伝統を継承したともいえるグループ。

そこに当時はまだ変態ギタリストと揶揄されてもいた

白人のジョン・スコフィールドが加わったというのがミソ。

白人が加わったことでブラックネスがより増すという、稀有なアルバムになったんです。

ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットって、

アダムスがサックスをぶりばりと咆哮しまくり、

プーレンが肘打ち、拳ころがしでピアノを痛めつけるパフォーマンスが有名で、

世間的にはアヴァンギャルドとかみなされてたんですけど、実は全然違うんですよ。

プーレンのぶち切れパフォーマンスも聴き慣れてしまえば、

あぁ、またいつものパターンかとわかる安定感ある演奏で、手クセも満載。

つまり前衛なのではなく、鍵盤を使って音の奔流を巻き起こす

黒人芸能的なエンタテインメントなのですね。

しかし、そこにジョン・スコフィールドというまさしく異物が入って、

グループをかく乱したことにより火が点き、

いつものカルテットの安定感をぶち破ったんですね。

ジョン・スコフィールドのオリジナルの1曲目 ‘I.J.’ から、

ディストーションのかかったファンク・ギターが大暴れ。

アダムスとプーレンを食うプレイの連続に、さすがに4人の目の色も変わったんでしょう。

続くアダムスのオリジナルのファンク・ジャズ ‘Flame Games’ は、

このカルテット+1の最高の名演となりました。

ソウル・ゴスペル色強いプーレンのオリジナル2曲はポップといえるほどで、

ミンガス門下生らしいブラック・ジャズの美点を示しています。

いまだったら、渋さ知らズのファンとかが聴いても、気に入るんじゃないかしらん。

George Adams / Don Pullen Quartet "LIVE AT MONTMARTRE" Timeless CDSJP219 (1986)

2023-08-04 00:00

コメント(0)

ロンドンでデビューしたニュー・オーリンズのソウル・シンガー アカンサ・ラング [ブリテン諸島]

もう1枚UKから届いた女性シンガーのデビュー作。

こちらは70年代スタックスのサウンドを思わす

サザン・ソウル・フィールたっぷりのアルバム。

アカンサ・ラングはロンドンを拠点に活動する人ですが、出身はニュー・オーリンズ。

ニュー・ヨークに進出してナイト・クラブ、ザ・ボックスの初代MCの座を勝ち取り、

それが縁でザ・ボックスのロンドンの姉妹店でレジデントを務めることになり、

ロンドンをベースに活動してレコーディングに至ったのだそう。

おだやかな低音の歌い始めから、曲の中盤の盛り上がりに従って、

ハスキーな高音を織り交ぜながら歌う人で、そのハスキーな歌声に

サザン・フィールがしたたり落ちます。う~ん、実にいい味わいじゃないですか。

ホーン・セクションに女性コーラスもフィーチャーしたバックも見事。

マッスル・ショールズのサウンドが再現されていて、

これが全員ロンドンのミュージシャンで、

ロンドンでレコーディングされたものとは、にわかに信じがたいほど。

ジャケットだって、まるで70年代のスタックスみたいじゃないですか。

父親との再会を歌った ‘Come Back Home’ や、

母親にオマージュを捧げた ‘Lois Lang’ など、自叙伝的なアルバムらしく、

歌詞カードにも幼い時のアカンサの写真が載せられています。

そしてこのアルバムのハイライトは、ラスト・トラックの ‘Ride This Train’。

曲の最後にホーン・セクションがセカンド・ラインを奏でて、

アルバムが締めくくられます。

めちゃハッピーな聴後感がサイコーです。

Acantha Lang "BEAUTIFUL DREAMS" Magnolia Blue MBR001CD (2023)

2023-08-02 00:00

コメント(0)

新世代UKジャマイカン・ジャズ・ヴォーカリスト シェリス [ブリテン諸島]

なんて麗しい声。このみずみずしさが、まず才能だなあ。

そして品があるよね。たおやかな歌いぶりのたたずまいに、惹きつけられました。

UKから登場した新進ジャズ・シンガー・ソングライター、シェリスのデビュー作。

名門トリニティ・ラバン・コンセルヴァトワール大学を卒業し、

19年にジャズFMのヴォーカリスト・オヴ・ザ・イヤーを受賞したシェリスの歌声は、

これまでシード・アンサンブルやヌビアン・ツイストのアルバムでその声を聴いていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-06-24

満を持してのデビュー作、期待をしのぐ素晴らしい出来じゃないですか。

北米R&Bとは一線を画す、UKソウルの風合いを強く持ったシンガーです。

アニタ・ベイカー、トニ・ブラクストン、サム・クック、スティーヴィー・ワンダーといった

ソウル・シンガーが好きで、ジャズ・ヴォーカリストを目指してからは、

エラ・フィッツジェラルドにもっとも影響を受けたといいます。

この人もまた、トゥモロウズ・ウォリアーズでトレーニングを受けたんですね。

本デビュー作はキーボード、ギター、ベース、ドラムスという

シンプルな編成をバックに歌っていて、シャーデーを思い浮かべる人が多いかも。

キーボード奏者がアレンジしたストリングスをフィーチャーした曲の仕上がりも極上。

こんな上質のアルバムが、自主制作でしか出せないというのがなんだかなあ。

アルバムの中で、21年に亡くなったシェリスの祖母

イヴリン・ハダサ・バーネットのモノローグがあちこちでフィーチャーされています。

歌詞カードの最後にイヴリンへの献辞のクレジットがあり、

ジャマイカ生まれと書かれているので、シェリスはUKジャマイカンなのですね。

そんなルーツに誇りを持ちつつ、家族への感謝も歌に綴られています。

心に沁み入るスポークン・ワードを聴いていると、

この人の育ちの良さが感じられて、すごく親しみをもてます。

Cherise "CALLING" Cherise Adarams-Burnett CAB001CD (2023)

2023-07-31 00:00

コメント(0)

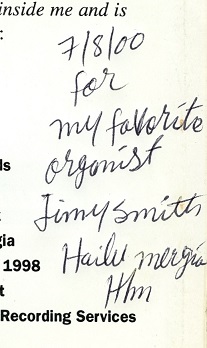

引退時代の自主制作アルバム ハイル・メルギア [東アフリカ]

あれぇ、こんなCDがあるんだ。

こりゃまた、レアなCDを見つけちゃいましたよ。

エチオピア人鍵盤奏者ハイル・メルギアの98年作。

ワリアス・バンドの鍵盤奏者だったハイル・メルギアについては、

オウサム・テープス・フロム・アフリカがCD化した85年のカセットや、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-07-25

エチオピア音楽黄金時代の77年に残したLPのストレート・リイシュー、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-11-25

さらに、71歳でカムバックして新たにレコーディングした作品と、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-03-03

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-24

ブライアン・シンコヴィッツによるリイシューや新緑を紹介しましたけれど、これは別物。

ハイル・メルギアがアメリカ移住後に残した作品は、

オウサム・テープス・フロム・アフリカがCD化した

85年のカセット1作しか知りませんでしたが、

これは、90年代に残したゆいいつの自主制作作品のようです。

90年代に入るとハイルは、レストランやクラブでの仕事がなくなり、

91年に生活のためタクシー・ドライヴァーに転職しています。

本作は引退状態にあったハイルが、一念発起して制作した作品だったのでしょう。

ハイル・メルギアのほか、ベース、アルト・サックスの3人しかクレジットされていない、

低予算とおぼしきレコーディングは、自主制作ゆえでしょう。

打ち込みがチープなのも仕方のないところで、

85年カセット作のドンカマで耳が鍛えられた(?)せいか、

あまり気にならなくなりました。

ハイルが弾くオルガン、キーボード、シンセが幾重にもレイヤーされ、

生演奏の躍動感には到底及ばないとはいえ、熱のある演奏を聞かせてくれます。

グルーヴィなファンク・ベースとサックスが熱いブロウを聞かせる曲もありますよ。

名前から察するに、ベースはエチオピア人、サックスはアメリカ人でしょう。

全8曲すべてインスト。

いずれもエチオピア音階によるエチオピアン・ムードたっぷりの楽曲です。

ところで、入手したCDのインナー表紙の裏には、

「マイ・フェヴァリット・オルガニスト、

ジミー・スミスへ」というハイルの自筆があり、

00年8月7日の日付が記されています。

ジミー・スミスとも交流があったんでしょうか。

CDケースには、ハイル・メルギアの

名刺も添えられていました。

(Mergla となっているのは、誤植?)

これをみると、ハイルはアーリントンに

自宅があったようです。

演奏活動をしていたワシントンDCから、

ポトマック川を渡ってすぐの場所ですね。

肩書に「ピアニスト、キーボーディスト、

アレンジャー、プロデューサー」とあるところに、

引退状態にあっても、復活のチャンスを

うかがっていたことが伝わってきます。

Hailu Mergia "YEWEDEKE ABEBA" no label no number (1998)

2023-07-29 00:00

コメント(0)

ビクツィ・ギターの悦楽 ロジャー・ベコノ [中部アフリカ]

カメルーンのベティ人やエウォンド人の伝統音楽で、

木琴メンドザングを伴奏に歌い踊るビクツィは、

50年代にアンヌ=マリー・ンジエがハワイアン・ギターを伴奏に歌ってポピュラー化し、

70年代に電化されてバンド・サウンドへと発展、80年代に大流行します。

90年代にはワールド・ミュージック・ブームにのって、レ・テット・ブリューレが

ビクツィ・ロックで国際的な舞台に躍り出て、世界的に知られるようになりました。

レ・テット・ブリューレが世界的な活躍をする以前の80年代のビクツィのレコードは、

カメルーンの弱小レーベルが制作していたので、

ヨーロッパに配給されることはほとんどなく、ぼくも耳にすることができませんでした。

今回オウサム・テープス・フロム・アフリカがリイシューした

ロジャー・ベコノの89年作もそんな一枚。

このレコードは、ロニー・グレアムさんが92年に著した

“Stern's Guide to Contemporary African Music” で紹介されていたので、

存在は知っていたとはいえ、ジャケットも見たことがなく、聴くのはもちろん初めて。

ロジャー・ベコノは本作と84年に出したデビュー作の2枚しか残していないようで、

本作のあと2枚組のカセットも録音したようですが、

プロデューサーと対立して発売は見送られたと、CD解説にあります。

84年のデビュー作がヒットして、ヤウンデのラジオ局をにぎわせ、

ベコノは瞬く間にビクツィ・シーンの人気アーティストとなり、

やがてカメルーン中のラジオ番組に招かれて、

ヤウンデ近郊のクラブやキャバレーへ連日出演するようになったとのこと。

翌85年には、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世のカメルーン初訪問を歓迎する

公式ソングを依頼され、ベコノが書いた曲は連日テレビやラジオで流されたそうです。

そして89年の本作は、ビクツィ・ブームの中で大ヒットを呼び、

そのヒットは赤道ギネア、ガボン、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペへも

波及したとのこと。赤道ギネアの高官に主賓として招かれたほどだそうです。

さて、その本作ですけれど、89年作にしては貧弱な音質に腰がクダけるんですが、

ハチロクの三連のせわしないビートは、まるで痙攣を起こしているかのようで痛快至極。

これぞ、ビクツィですね。

最初はウチコミかと思ったドラムスも、

ドラムスの生演奏にドラムマシンのキックやハンド・クラッピングを補強しているとのこと。

そのドラムマシンを操っているのが、本作をディレクションしたミスティック・ジムです。

実は、このミスティック・ジムことクレマン・ジモニュが、

カメルーンのポピュラー音楽界の重要人物だったといいます。

ジモニュは、4トラック・レコーダー、シーケンサー、アンプを備えた

私設レコーディング・スタジオを自宅に作り、経験豊富なミュージシャンを集めて、

レコード会社のレベルの音楽制作に乗り出した人で、

ビクツィ・シーンを支える名ディレクターでした。

聴きどころは、木琴メンドザングのサウンドをギター2台が置き換えているところ。

木琴の左手と右手をギター2台が弾き分けていて、

まさに木琴が叩いているのと同じ反復フレーズを聞くことができます。

アフリカン・ギターのなかでも、ビクツィのギター・スタイルは

他では聞くことのできない、ユニークなサウンドを持っています。

Roger Bekono "ROGER BEKONO" Awesome Tapes From Africa ATFA047 (1989)

[追記] 2023.8.18

昔のミュージック・マガジンを読み返していたら、

90年9月号に海老原政彦さんがレ・テット・ブリューレの輸入盤紹介で、

「少し前に Roger Bekono というカメルーンの人のアルバムを手に入れて」

とあって、驚き。この当時すでに入手されていたとは、さすがです。

ただ、そのあとで海老原さんが Roger Bekono を、

「実はこのグループにも Roger Bekongo というギタリストがいるのだが、

同一人物だと思う」と書かれているのは誤りで、

レ・テット・ブリューレのリズム・ギタリストとは別人です。

2023-07-27 00:00

コメント(0)

コレクティヴ・コンポジションのスリル ルシア・カドッチ [西・中央ヨーロッパ]

タオノ?

「オ」が反転していて、外国産Tシャツで見かける珍妙な日本語みたいな。

と思ったら、アルファベットで AKI だそうです。えぇ~、すんごいデフォルメですね。

スイス人ジャズ・ヴォーカリスト、ルシア・カドッチの新作のタイトル『アキ』とは、

ルシアが新しく結成したバンド名で、バンド・メンバー全員が作曲に関わっています。

そのメンバーとは、ピアノとオルガンのキット・ダウンズ、ベースのフィル・ドンキン、

ドラムスのジェイムズ・マドレンという、21世紀UKジャズの注目株。

そこに、カート・ローゼンウィンケルが加わり、2曲でギターを弾いています。

おだやかなトーンで軽やかにホップするルシアのヴォーカルに、

ピアノ・トリオの神経症的なエネルギーが交錯するオープニングの ‘I Won't’ から、

一筋縄ではないムードが充満。

ヴォーカルとピアノ・トリオが対峙する構成が、尋常じゃない。

バンドとヴォーカルの一体感が強力で、ヴァーカル・アルバムというより、

バンド・アルバムとしてシグニチャーした方がふさわしく思えるところが、

21世紀のジャズ・ヴォーカル作品なんでしょうねえ。

続く ‘Bitter Long Lying Leisure’ は、

ダークでミステリアスなハーモニーに富んだ曲で、カートが参加するのにぴったりの楽想。

曲のテンポのギアを上げたり下げたりしながら、何度もテンポが入れ替わるなか、

カートはたっぷりと与えられたスペースで、

ウネウネしたシングル・トーンのソロをとります。

終始さりげないルシアの歌い口が、バンドに油を注ぎ、演奏を煮えたぎらせる不思議さ。

低体温のヴォーカルは耽美でいながら凛としていて、

グレッチェン・パーラト以降のジャズ・ヴォーカル表現そのものですね。

断片的でアブストラクトなラインがほどよく織り交ざったコンポジションは、

スタジオでメンバーが顔を突き合わせて即興で作曲したかのようで、

コレクティヴ・コンポジションのスリルを感じさせる作品です。

最後に、釈然としない件を。

スイス人なのだから、素直に「ルシア」と読んでいいはずなのに、

どうして日本では、「ルツィア」なんてスウェーデン語みたいなカナ書きしてるの?

Lucia Cadotsch "AKI" Heartcore HCR21 (2023)

2023-07-25 00:00

コメント(0)

度外れたハイブリッド・ポップ LioLan リオラン [日本]

正月早々、ドギモを抜かれた和久井沙良の『TIME WON’T STOP』。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-01-08

恐るべき才能を秘めた超ド級新人の登場に刮目したんですが、

はやくも次なるアルバムが届きましたよ。

今作は和久井のソロ作ではなく、

東京藝術大学で和久井の後輩だったというシンガーのキャサリンと組んだユニット。

和久井のソロ作が示したあまたある才能の引き出しの中から、

ポップスに焦点を当てて組んだユニットということになるのかな。

『TIME WON’T STOP』 はデビュー作でもあっただけに、

「私、こんなこともできます」的なさまざまなジャンルへの対応力を開陳していましたが、

今回は J-POP ど真ん中の直球で攻めた戦略でしょうか。

和久井とコンビを組んだキャサリンは、なんでも声優さんでもあるそうで、

藝大の声楽科で鍛えられた幅広い音域を持つ高い技量の持ち主。

鍛えられた発声と堂に入った歌いぶりに、

並みのポップ・シンガーとの格の違いをみせつけます。

クラシックの声楽を修めた人が、ラップまで楽々こなす時代なんだよなあ。

オペラからヒップ・ホップまで、無敵ですな。

和久井が今作で発揮する才能の一番は、作曲。

デビュー作で舌を巻いたキャッチーな曲づくりがここでも如何なく発揮されています。

ジャズ・ミュージシャンらしいトリッキーなパートを作る上手さもバツグンですね。

そして今回のオドロキは、和久井も歌を披露しているところ。

ゆいいつ和久井が作詞もした「natsu no hito」では、てらいのない歌を聞かせていて、

え~、ヴォーカルもできるのかよーと、思わず天を仰いじゃいました。

キャサリンという稀有なヴォーカリストとコンビを組んでも、う~ん、野心を隠さないねえ。

6曲入りのEPで、ウチコミと生演奏が半々。

ベースにはクラックラックスの越智俊介が参加しています。

エレクトロ・ポップあり、ネオ・ソウルあり、ヒップ・ホップR&Bありと、

楽曲のカラーはすべて異なりながら、アルバムの統一感を保つあたりもスゴ腕。

コンポーズのみならずプロデュース能力も、新人離れしてるよなあ。

J-POP と呼ぶにしては、ハイブリッドの度が過ぎます。

LioLan 「UNBOX」 アポロサウンズ APLS2304 (2023)

2023-07-23 00:00

コメント(0)

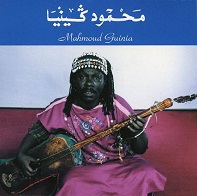

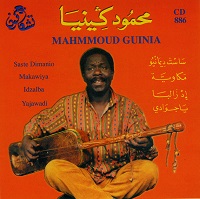

グナーワは序破急 マフムード・ギネア [中東・マグレブ]

ディスク・レヴューの原稿依頼で、

ひさしぶりにマフムード・ギネアのティッカフォン盤を聴き直しました。

マフムード・ギネアを1枚ピック・アップするのに、

このCDをセレクトする慧眼の持ち主は、そうそうはいないはず。

原稿依頼のリストにあるのを見つけた時は、思わず頬が緩みました。

このCDについては、マフムード・ギネアのお悔やみ記事で触れたことがあります。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-08-06

ところでこのティッカフォン盤は、フランスのソノディスクがCD化したものでしたけれど、

モロッコ現地のティッカフォン盤も2枚持っています。

今回原稿を書きながらマフムード・ギネアのCDをいろいろ聴き直してみて、

あらためてマフムード・ギネアの凄みに感じ入っちゃいました。

グナーワの名人の称号であるマアレムを冠するとおり、

やはり圧倒的なのは、ヴォーカルの表現力ですね。

声の強度、歌唱のパワー、ダイナミクスの大きさ、どれをとっても圧巻の一語に尽きます。

やはりそれは、グナーワがリラという宗教儀式で

精霊と交信するために演奏される音楽だからであって、

世俗の歌うたいとはワケの違う、精霊を媒介するヒーラーという

役割を担っているからこそ生み出すことのできる迫力でしょう。

リラの参加者が、精霊に憑依されて痙攣を起こし倒れ込むのも、

マアレムのディープなヴォーカルがあってこそですね。

イントロでゲンブリが無拍子で弾き始め、

やがてカルカベなどのパーカッションが加わって一定のリズムを刻み、

歌とコーラスのコール・アンド・レスポンスが繰り返され、

終盤でスピードを一気に上げていく構造は、どの曲も同じ。

そのトランシーな魅力は、日本人にとって

けっして遠い世界の話でもないことに気付かされたのは、

いつだったかは忘れましたが、三上敏視のお神楽ナイトに出演した久保田麻琴が、

神楽のヴィデオを観ながら思わず漏らした、「グナーワみたい」という一言でした。

そう、グナーワの曲構造って、まさしく「序破急」そのものじゃないですか。

「神楽=グナーワ」の気づきは大きな発見でした。

Mahmoud Guinia "MAHMOUD GUINIA" Tichkaphone TCKCD12 (1992)

Mahmmoud Guinia "SASTE DIMANIO" Tichkaphone CD886

Mahmmoud Guinia "MIMOUNA" Tichkaphone CD1011

Maâlem Gania Mahmoud "MAÂLEM GANIA MAHMOUD" Sonya Disque CD037/99

Mahmoud Guinia "VOL.4" Mogador Music CDMM2005

El Maalem Mahmoud Ghania "GNAOUI SIDI MIMOUN" La Voix El Maarif LVEM8

El Maalem Mahmoud Ghania "BABA ARBI" La Voix El Maarif LVEM43

El Maalem Mahmoud Ghania "CHAOUIA LAILA YA JARTI" La Voix El Maarif LVEM44

2023-07-21 00:00

コメント(0)

舞台女優のうた クレメンティナ・ウメル [西・中央ヨーロッパ]

こういうオールド・ファッションなヴォーカルを聴くのは、ひさしぶり。

クレメンティナ・ウメル。79年ワルシャワ生まれの舞台女優で、

歌手としてはこの18年作が初アルバムだそう。

といっても、歌は余芸ではなく、音楽高校を卒業して、

ワルシャワ国立音楽学校大学に進んだ人なので、歌唱力は確かです。

ヴォリューム感のある温かな声質で、チャーミングな表情もみせます。

ラジオやテレビのナレーターでもあることから、シアトリカルな表情も巧みで、

イヤミなく歌に織り込む技量は、初アルバムらしからぬ熟練を感じさせますね。

舞台俳優らしい快活な表現力で、ストレートにメロディを歌っていて、

崩すような歌い方やジャズ的な表現は聞かれません。

バックはジャズ・ミュージシャンたちが演奏していますけれど、

ポピュラー・ヴォーカル・アルバムといっていいでしょうね。

本作は、作曲家、ピアニスト、俳優、監督として活躍したポーランドの巨匠、

イェジ・ヴァソフスキ(1913-1984)の作品集で、

有名曲を避け、あまり知られていない曲を集めたとのこと。

レパートリーはヴァラエティ豊かで、アコーディオン伴奏あり、

チャールストン、ミュゼット、ワルツといったオールディーズ・ムードの曲もありで、

肩ひじの張らないヴォーカル・ミュージックとして楽しめます。

アルバム・ラストの59年の曲 ‘Czemu Zgubiłaś Korale?’ では、

イェジ・ヴァソフスキが生前にカセットに残したホーム・レコーディングから

歌声の断片をエディットして、クレメンティナとデュエットしています。

ステージ・シンガー的な大仰な歌い方はけっしてしない人ですけれど、

ジャズ・ギターとのデュオ曲でも、インティメイトといったムードにはならなくて、

ほどよいシアトリカルな歌いぶりに、味のある人ですね。

Klementyna Umer "TAJEMNICA" MTJ CDMTJ11863 (2018)

2023-07-19 00:00

コメント(0)

グローバル・ジャズの成果 EABS・ミーツ・ジャウビ [西・中央ヨーロッパ]

ポーランドの新世代ジャズ・グループとパキスタンのジャズ・ロック・バンドの共演作。

ポーランド西部の都市ヴロツワフを拠点とするEABS

(エレクトロ・アクースティック・ビート・セッションズ)は、

ヒップ・ホップのヴァイヴで即興演奏をする、

新感覚のポーリッシュ・ジャズ・クインテット。

20年にサン・ラへのトリビュート・アルバムを出したように、

サン・ラのSF的宇宙観と哲学に共鳴する音楽性を発揮するグループですね。

一方シャウビは、パキスタンのラホール出身のギタリスト、アリ・リヤズ・バカールが

同郷のタブラ、サーランギ、ドラムスのメンバーを集めて結成したバンド。

J・ディラをヒンドゥスターニ音楽で解釈してカヴァーするという

仰天アイディアで一躍注目を集めたように、

北インド古典音楽、モーダル・ジャズ、ヒップ・ホップを融合したバンドです。

その両者が共演した本作は、まさしくグローバル・ジャズの成果といえそう。

皮肉なことに、「グローバル」という概念が一気に消滅しつつある現在ではありますが。

EABS、シャウビ両者が、新世代ジャズではなく、

モーダル・ジャズをベースにしているのが面白いですね。

モーダル・ジャズとヒップ・ホップという同じ語法を使って、

伝統と革新を共存させようとする目的意識が一致しているので、

コラボレーションは実にしっくりいっています。

作曲は両者がバランスよく分け合い、

カラーリングの異なるコンポジションが用意されているんですが、

EABSとジャウビのそれぞれの持ち味が存分に発揮されています。

サックスの情熱的なソロに続いて、サーランギの神秘的なソロが手に汗握る

‘Judgement Day’。ポルタメントを多用したシンセ・ソロから、

サックス、トランペットが入り乱れて、サーランギにソロ・リレーする

‘Whispers’ はサン・ラが降臨したかのようで、聴きごたえがありますよ。

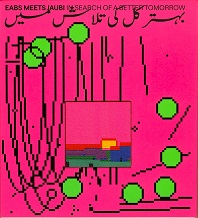

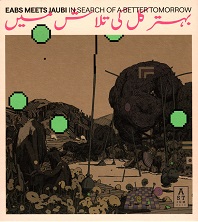

CDは、縦型のスリップケースに、縦開きのデジパックが収められていて、

どちらのジャケットが公式なのか不明なので、両方の画像を掲げておきます。

左がスリップケース表紙、右がデジパック表紙です。

EABS meets Jaubi "IN SEARCH OF A BETTER TOMORROW" Astigmatic AR024CD (2023)

2023-07-17 00:00

コメント(0)

エレクトリック回帰で飛躍 モコンバ [南部アフリカ]

ジンバブウェの音楽がまったく聞こえなくなって、かれこれ10年以上。

ムガベが失脚して少しは安定するかと思いきや社会の混乱は収まらず、

オリヴァー・ムトゥクジは逝ってしまい、COVID-19の流行に加えて

インフレの再燃で、現地ミュージック・シーンは視界ゼロ。

ジンバブウェもので最後に聴いたのは、モコンバの17年作 “LUYANDO” か。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-03-24

モコンバはジンバブウェ国内を飛び出て、欧米各国で演奏するようになり、

この作品もドイツのアウトヒアから出たものだから、現地シーンとリンクはしておらず、

最後に聴いたジンバブウェ現地ものといえば、さらにさかのぼること5年になります。

それほど耳にしなくなってしまったジンバブウェ音楽ですが、

ひさしぶりに届いた新作は、またしてもモコンバ。

“LUYANDO” 以来6年ぶりとなるアルバムです。

彼らもCOVID-19禍で海外の活動がままならなくなり、

セルフ・プロデュースで制作せざるをえなくなったのでした。

アクースティックなスタイルで演奏した前作からがらり変わって、

今回は本来のエレクトリック・スタイルのギター・バンドに戻りましたね。

弾けるエネルギーが持ち味のフレッシュなバンド・サウンドは、

やっぱりエレクトリックの方が映えますよ。

しかも今作は、レーベル・メイトであるガーナのハイライフ・バンド、

サントロフィのホーン・セクションがゲスト参加して、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-05-15

バンド・サウンドにグンと厚みを加えています。

モコンバもツアーで鍛えられたんでしょう。バンドの一体感が増して、

個々のメンバーの演奏力も以前よりグンと向上しています。

トラストワース・サメンデが ‘Njawane’ で弾く流麗なギター・ソロなんて、

あれ、こんなにウマい人だったっけかと驚かされましたよ。

リード・ヴォーカルのマティアス・ムザザのいがらっぽい声は変わらずで、

味があるんだよなあ。デビュー作のときのような

若さにまかせてといった歌いっぷりから、貫禄がついて余裕が出た感じ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-12-29

そしてモコンバの魅力は、マティアスが書く曲の良さにもあります。

フックの利いたメロディを書けるばかりでなく、曲調の幅が広がりましたね。

前作収録の3曲を再録音したヴァージョンも聴きものです。

リミックスとクレジットされているけれど、これはリメイクの間違いでしょう。

ホーン・セクション入り、エレクトリックのヴァージョンに衣替えして、

よりダンサブルな仕上がりとなりました。こっちの方が断然モコンバらしいよね。

今作で目立つのは、トンガ語ばかりでなく、ルヴァレ語、ニャンジャ語、ショナ語、

さらにコンゴ人シンガーのデソロBと組んだ ‘Makolo’ ではリンガラ語も歌っていること。

ルヴァレ語で歌ったタイトル曲 ‘Tusonal’ は、

ルヴァレの成人式ムカンダで踊られる仮面舞踏のマキシをテーマにしています。

祖先の霊と交信して祖先から教えを学ぶマキシは、若者の関心が薄れ、

いまや消滅寸前になっていて、その危機感からこの曲が生まれたとのこと。

ジンバブエの若手アーティスト、ロメディ・ムハコが手がけたジャケットのヴィジュアルも、

マキシにインスパイアされたもののようです。

モコンバは世界中を旅したことで、みずからのトンガの文化ばかりでなく、

ルヴァレやニャンジャなど周囲の伝統文化に敬意を払うことの意義を見出し、

南部アフリカの伝統とコンテンポラリーの融合のギアを、一段上げたようです。

Mokoomba "TUSONA: TRACINGS IN THE SOUND" Outhere OH037 (2023)

2023-07-15 00:00

コメント(0)

ドロドロの愛憎劇を抜けて サマー・ウォーカー [北アメリカ]

サマー・ウォーカーの “STILL OVER IT” が全米1位を獲得したのには、驚いたなあ。

全米1位とかグラミーとかの賞を獲るようなアルバムと、

無縁な音楽生活を送っている当方としては、これはレアな出来事であります。

ア・カペラのボーナス・トラックが入ったターゲット盤で聴いていたんですけれど、

痛みの強い歌に気圧されて、繰り返し聴くのはちょっとツラかったかなあ。

じっさいこのアルバムは、別れをテーマにした私小説アルバムらしく、

男女のイザコザを描いた、かなりドロドロした詞を歌っているとのこと。

ソング・リストの各曲に日付が書かれてあって、

2019年8月から2021年9月の日記になっているみたいです。

歌詞なんてぜんぜん聴き取れないけれど、波乱万丈が綴られているのでしょう。

サウンドの方はアトランタ・ベースあり、トラップ・ソウルあり、

ジャジーなスロウ・ジャムあり、90年代から脈々と続くR&B史をなぞっていて、

プロダクションは王道感があります。

新作は、感情の泥沼のようだった“STILL OVER IT” とまるで趣が異なります。

新作といっても既発のEP2作を合体した変則アルバムで、

生演奏を含むプロダクションにのせて、柔らかな表情の穏やかな歌を聞かせます。

ウォーカーは、闘争やストレスから解放され、セルフ・ケアに重きを置いたのだとか。

まさにそうしたネライどおりの作品に仕上がっていますね。

ゆったりとしたグルーヴは、シルクの柔らかさに身を包む心地良さ。

ジャジーなネオ・ソウル・サウンドは極上です。

繊細な歌いぶりや息遣いのヒリヒリしたニュアンスから、

胸の鼓動が伝わってくるかのようで、ドキドキしてきます。

スポークン・ワードでのインティメイトな語りなど、

すぐ隣にウォーカーがいて、おしゃべりしているかのよう。う~ん、身悶えるなあ。

お休み前の一枚として重宝しそうな予感。

Summer Walker "STILL OVER IT" Target Exclusive version LVRN/Interscope B0034704-02 (2021)

Summer Walker "CLEAR: THE SERIES" LVRN/Interscope B0037928-02 (2023)

2023-07-13 00:00

コメント(0)

アダルトR&Bシンガーの歌ぢから レヴェル [北アメリカ]

う~ん、やっぱ、歌ぢからが違うなぁ。

レヴェルは、昨年デビュー作を出したカンザス・シティ出身のアダルトR&Bシンガー。

いまどき貴重ともいえる、オーソドックスなタイプの実力派です。

美メロ揃いのデビュー作をヘヴィロテしたんだけど、はや2作目が出ましたよ。

これがまたデビュー作を上回る仕上がりで、すっかり破顔しちゃいました。

こりゃあ、書いておかなきゃねえ。

暑苦しいくらい、ねっとりと甘いラヴ・ソングを歌う人なんですけれど、

このねちっこい歌いぶりから、熱いソウルが滴るようじゃないですか。

やるせない感情を振り絞るように歌って、胸をぎゅっとつかまれます。

王道ソウルそのものの歌手なんだけど、派手さのないところが、またぼく好みの人。

デビュー作ではアンソニー・ハミルトンをゲストに迎えていましたけれど、

2作目ではアンソニー・ハミルトンに加え、ラヒーム・デヴォーン、アフター7、

ザカルディ・コルテスとさらに豪華なメンツが参加しています。

関心してしまうのが、こういう個性豊かなゲストの力を利用して、

みずからの魅力を巧みにアピールしているところ。

ゲスト・シンガーの個性にぜんぜん負けない、キャラの立ったレヴェルの歌声は、

ゲストとくっきりと対比させることに成功しています。

プロデューサーがレヴェルの魅力をよくわかっているんだね。

デビュー作・セカンド作とも、クロード・ヴィラニという人のプロデュースで、

調べてみたら、ソノ・レコーディング・グループというレーベルを設立した人なのね。

ソノ・レコーディング・グループから出たアフター7の21年作でも、

3人のプロデューサーの一人に名を連ねていました。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-10-11

そういえばメン・アット・ラージもこのレーベルの作品だったんだな。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-26

どうやらぼく好みのレーベルのようなので、今後チェックしなくちゃ。

LeVelle "MY JOURNEY CONTINUES" SoNo Recording Group no number (2022)

LeVelle "PROMISE TO LOVE" SoNo Recording Group no number (2023)

2023-07-11 00:00

コメント(0)

フルベの笛と無国籍音楽 ポピマン [西アフリカ]

ポピマンって、ずいぶん風変わりなステージ・ネームだけど、どういう由来なんでしょう。

ブルキナ・ファソ生まれのグリオ出身のマルチ奏者で、本名はドラマン・デンベレ。

デンベレという苗字から、おそらくフルベ(プール)人かと思います。

メインの楽器はフルベの笛で、カマレ・ンゴニや親指ピアノ、タマも演奏します。

フランスに渡ってドラマン・デンベレの名で

いくつかの共同名義作をリリースしていたようですが、

ポピマンと名乗り、モジュラー・シンセサイザー兼チェロ奏者のヨアン・ル・ドンテック

とともに活動を始め、20年に5曲入りのミニ・アルバムをリリースしています。

そのミニ・アルバムは、アフリカを舞台にした映画のサウンドトラックみたいな

インスト音楽だなあ、という印象。

ポピマンが生み出すフルベの伝統的なメロディーやリズムに、

ヨサン・ル・ドンテックが色付けを施すようにサウンド・メイキングをしています。

音楽はいたってシンプルで、息もれ音のノイズを強調したフルベの笛をメインに、

カマレ・ンゴニや親指ピアノが反復フレーズを繰り返して、グルーヴを作っています。

20年のミニ・アルバムは特に強い印象を残しませんでしたが、

前作の路線にドラムスを加えてリズムを強化した、

フル・アルバムが出たので聴いてみました。

フランスのローランド・カークとも称されるコート・ジヴォワール、アビジャン出身の

マジック・マリックがフルートとヴォーカルでゲスト参加した曲では、

ペンタトニックのメロディーがどこか日本めいていて、

アフリカでもヨーロッパでもない異世界の音楽に聞こえます。

ポピマンは、ギネアのアフリカ・バレエ団に所属した笛奏者ママディ・マンサレや

スコットランドのフルート奏者イアン・アンダーソンに影響を受けたと語っていて、

アフリカの伝統音楽と非アフリカ音楽をバランスよくブレンドする

センスの持ち主なのでしょう。

カナレ・ンゴニの響きが、コラのようなきれいな音色なのは、

ヨーロッパ人好みに寄りすぎているように感じますけれども、

フルベの笛好きには、ちょっと無視できない作品です。

Popimane "AFRICA FAIR" Asymetric Sounds ASY003 (2020)

Popimane "ÉTAT D'ESPRIT" Asymetric Sounds ASY004 (2022)

2023-07-09 00:00

コメント(0)