ケイジャン・ダンスホール エヴァンジェリン・プレイボーイズ [北アメリカ]

ルイジアナ生まれのアコーディオン奏者オースティン・ピートルは、

ケイジャン音楽にドラムスを取り入れ、モダン化を果たしたパイオニア。

ピートルは81年に亡くなりましたが、

ピートルのバンド、エヴァンジェリン・プレイボーイズの

元メンバーたちが集まって行われた、ハウス・ジャムのライヴ・ドキュメントが出ました。

これは、99年にフィドルのアレン・アルドワンの野外キッチンで行なわれたライヴ録音で、

かつてドラムスを叩いていたマイク・テイトが、

ピートルの代わりにアコーディオンを弾いています。

新しく参加したヴォーカルとギターのボビー・ミショーが、記念にと考えたのか、

ワン・マイクでカセット録音しておいたという音源が、このたびディスク化されました。

最初にハウス・ジャムといったのは、観客のいるライヴではなく、

演奏者の親族縁者が楽しむためのジャム・セッションだからです。

ホストは食材を用意し、鍋をかき混ぜ、時間のかかる料理をしながら、

食事の準備が整うまで、何時間も演奏を続けるというパーティー・ミュージックなのですね。

もともとケイジャンの伝統音楽は、フェ・ドドー Fais do-do と呼ばれる

伝統的な屋内パーティから発展を遂げてきたダンス音楽なので、

こうしたパーティー文化が基礎にあるのでしょう。

音質はワン・マイク録音なので、推して知るべしなんですが、

気の置けない仲間内のパーティらしい、リラックスした雰囲気が最高です。

『オースティン・ピートルに捧ぐ』のタイトルどおり、往年のピートルの曲が歌われていて、

代表曲 ‘Les Flammes D'Enfer’ をはじめ、 ‘Opelousas Waltz’ ‘Rene's Special’

‘Lakeview Special’ ‘China Ball Blues’ などの再演を聴くことができます

(オリジナル録音はスワロウ盤に収録)。

ピートルのノドを詰めたヴォーカルと、ミショーの声を張り上げて、

ポルタメントを利かせるヴォーカルというスタイルの違いはあれど、

とちらにも歌に泣きが滲むところが、ケイジャン・ミュージックの味わい。

メロディは陽気でも、ヴォーカルが泣き節という対比が、

ぼくにとってはとても魅力なのです。

Evangeline Playboys "A TRIBUTE TO AUSTIN PITRE" Nouveau Electric NER1022

Austin Pitre "THE ESSENTIAL EARLY CAJUN RECORDINGS OF AUSTIN PITRE & THE EVANGELINE PLAYBOYS" Swallow SW6211

2023-04-30 00:00

コメント(0)

バグパイプでフリー・ジャズ マット・ムンツ [北アメリカ]

オドロキのバグパイプ・ジャズ。

これが、とてつもなく面白い。

バグパイプでジャズといえば、昔ルーファス・ハーリーなんて人がいましたけれど、

バグパイプという楽器の特性を生かしきれなくて、

ただ変わった楽器でジャズをやるだけの域を超えられていませんでした。

ところが、初めて知るクロアチアのバグパイプという、

プリモルスキー・メーを演奏する、このマット・ムンツのアルバムは違います。

テナー・サックス、オーボエ、クラリネットを加えた4管編成で、

バグパイプの微分音に、チューニングの狂った(もしくは微分音チューニング?)

ギターを絡ませて複雑な色合いを生み出し、

野性味たっぷりの集団即興を繰り広げています。

フリー・ジャズにバグパイプの微分音を落とし込んだアプローチがとても斬新で、

不安定で奇妙な音列を、歪んだ響きがエネルギッシュに演奏するさまに、

ドキドキが止まりません。

ゆったりとしたテンポで、幽玄なメロディを奏でる曲では、

バグパイプのドローンとドラムスのロールが不穏なムードをまき散らし、

魔界に引き込まれていくような怖さを感じさせます。

オーボエとクラリネットが上昇音をひたすら繰り返して、

ドローンのような効果をもたらしたり、

精緻に構成されたホーン・アンサンブルと、

ダイナミックなインプロヴィゼーションの共存が魅力ですね。

バグパイパーでベーシストのマット・ムンツは、

スコットランドのハイランド・バグパイプ、韓国のピリやテピョンソ、

ケルトのカルニクスの音楽家たちと組んだザ・ヴェックス・コレクションという、

異文化ダブル・リード楽器ユニットともいえるグループでも活動していて、

こちらでは、かなり実験色の強い演奏を繰り広げています。

アルバムの最後は、バグパイプとドラムスが丁々発止を繰り広げる

奄美の古謡「おぼくり」。朝崎郁恵が歌って、広まった曲ですね。

この曲を取り上げたのは、クラリネットの上坂悠馬のアイディアかな。

91年ロンドンに生まれ、父親の仕事の関係で

デトロイトで育った上坂のクラリネットも、大活躍していますよ。

Mat Muntz "PHANTOM ISLANDS" Orenda 0102 (2023)

2023-04-28 00:00

コメント(0)

リェナ・ヴィッレマルクの背中を追って ジュース・オック・リクタ [北ヨーロッパ]

なんてフレッシュなポリフォニー!

一聴して、魅せられちゃいました。

「光とランタン」を名乗る、スウェーデンのフォーク・グループのデビュー作です。

女3男1の4人組で、全員が歌います。

伴奏がギターとフィドルだけという潔さがいいじゃないですか。

ソロのシンギングやポリフォニーのコーラス、リルティングも自由闊達で、

実にのびのびとしていて、キモチいいですねえ。

レパートリーは舞台芸術庁のアーカイヴから見つけてきた

スウェーデンの伝統歌ばかりだそうで、

それを彼ら流にアレンジを練ったものなのでしょう。

伝統に沿いながらも、ポリフォニーには現代性が感じ取られ、

熟達したフィドルのプレイもビートが立っていて、スリリングです。

歌と演奏の双方がそれぞれ引き立つ場面が作られていて、

構成がしっかりしています。

なんでもリード・ヴォーカルのクララ・エックマンは、

リェナ・ヴィッレマルクのコンサートを観たことで、

伝統歌の世界にのめりこむことになったんですって。

それを聞いて、ぼくもリェナの89年のデビュー作を思い出して、嬉しくなっちゃいました。

リェナ・ヴィッレマルクといえば、

ぼくにスウェディッシュ・フォークの素晴らしさを教えてくれた人。

トラッドに立ち位置を置きながら、ロックやジャズなどへと領域を広げ、

さまざまな実験も重ねて、このジャンルの第一人者となりましたが、

ブズーキとフィドルをバックに、ゴリゴリの伝統歌を歌った

リェナの鮮烈なデビュー作が、いまでもぼくには忘れられません。

そんなリェナのデビュー作にもオーヴァーラップする、

若々しさが輝かしい、とびっきりフレッシュなジュース・オック・リクタのデビューです。

Ljus Och Lykta "LJUS OCH LYKTA" Caprice CAP21938 (2022)

Lena Willemark "NÄR SOM GRÄSET DET VAJAR" Amigo Musik AMCD722 (1989)

2023-04-26 00:00

コメント(0)

ブラジルの出汁が利いたアヴァン・ポップ トゥリッパ・ルイス [ブラジル]

圧巻! ブラジルの出汁が利いてますねえ !!

サイケ・ロックであったりグランジであったりと、ブラジル音楽のフォームではないのに、

これほど強烈に立ち上ってくるブラジレイロな匂いは、

ブラジル文化が持つしぶとい気質みたいなもんなんでしょうか。

そういえば、こんな圧倒のされかたって、昔も味わったような。

そうだ、ベイビー・コンスエロの79年名作 “P'RA ENLOUQUECER” ですね。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-06-24

バイーアのアフロ・ブラジル文化が、ロックを見事に換骨奪胎してみせた傑作でした。

トゥリッパ・ルイスというこのアーティスト、

サン・パウロのインディ・シーンから登場した人らしいんですけど、スゴイ才能だなあ。

オルタナ・ロックに縁のない当方の耳にもちゃんと届いたことが、なによりの証明。

ここのところ、インテレクチュアルなブラジル音楽にヘキエキとしていたせいなのか、

こういうガツンとくるパンキッシュな音の方が、刺さるなあ。

トゥリッパのヴォーカルの存在感が、とにかく圧倒的。広い音域をフルに活用して、

オペラティックなヴォーカル表現からグランジ・パンクなシャウトまで自由自在。

気合のこもったナマナマしさがあるから、説得力がハンパない。

こんなところも、かつての奔放なベイビー・コンスエロを思わせるじゃないですか。

そして、アナログ感たっぷりのサウンドにもヤられましたよ。

このアルバム、じっさい8トラックでオープン・リールのテープ録音で

制作されたというんだから、こりゃホンモノだわ。

こういうのを聴くと、ローファイを演出したデジタル録音なんて、

インチキじゃないかという気さえしてくるよなあ。

ペドロ・サーのギター、ペドロの弟ジョナス・サーのシンセ、

トニーニョ・フェラグッチのアコーディオン、さらに御大ジョアン・ドナートが

ローズ、モーグを弾いて、オルタナ、レゲエ、グランジ、ファンキ・カリオカなどなど、

ジャンル横断しまくった全11曲。サンパウロのアヴァン・ポップの快作です。

Tulipa Ruiz "HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS" no label BEM002 (2022)

2023-04-24 00:00

コメント(0)

還暦を超えたサルセーロのデビュー作 リコ・ワルケル [カリブ海]

1曲目の歌い出しの圧の強さといったら。

これぞ、ソネーロ。特級のサルセーロじゃないですか。

この王道サルサぶりには、頬も緩もうというものです。

今年は立て続けに、サルサ良作と出会えるなあ。

リコ・ワルケルと読むのか、それとも英語でリコ・ウォーカーでいいのか、

よくわからないんですが、おぼえのない名前です。これがデビュー作といいますが、

顔立ちや歌いぶりからして、すでにヴェテランの風格ありあり。

それもそのはず、60年ニュー・ヨーク生まれ、3歳でプエルト・リコへ移住、

88年に初レコーディング、90年代はウィリー・ロザリオ楽団に

オルケスタ・ラ・プエルトリケーニャで歌ってきた人だというのだから、

キャリアのある実力者じゃないですか。

チェックしてみたら、エディ・モンタルボの12年作や、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-12-07

プエルト・リコ・オール・スターズの13年リユニオン作にも参加していましたよ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-03-24

遅すぎたデビュー作というか、満を持してというか、

制作陣が力を入れたのがよくわかる、素晴らしい仕上がりです。

音楽監督はベネズエラ人ピアニスト、ロナルド・キロス。

レコーディングは、マイアミのロナルド・キロスのスタジオに、

カラカス、マドリッドと3か国で行なわれています。

ミュージシャンはベネズエラ人が中心ですけれど、

ラテン・ジャズ・シーンで注目を集めるプエルト・リコの若手ピアニスト、

ペドロ・ベルムーデスが、ピアノとアレンジで3曲に参加しています。

アルバム全編、バイラブレなサウンドが満載。

キューバのクアトロをフィーチャーしたソン・モントゥーノも聞けて、大満足です。

Rico Walker "SABOR Y CADENCIA" Salsaneo 0845 (2022)

2023-04-22 00:00

コメント(2)

ワールド・トップ・クラスのポップス トトー・ST [南部アフリカ]

アンゴラのポップス才人、トトー・STの新作が2作同時リリース。

試聴もせず即買ったのは、14・19年作でこの人の才能にすっかり惚れ込んでいたから。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-06-09

駄作なんか作るわけないもんね、この人なら。

というわけで、さっそく “FLAVORS OF TIME” から聴いてみて、

いきなりオープニングの ‘Lovers’ にビックリして、大笑いしちゃいました。

英語アルバムだというので、何か仕掛けがあるとは多少予想していたとはいえ、

70年代シティ・ポップ丸出しのサウンドには、笑いが止まりませんでした。

イントロの古めかしくも懐かしいシンセの音色に、ええっ!

歌い出しのメロディにくすくす、にやにやが止まらず、

見事なまでにシティ・ポップをなぞったサビのコーラス・パートで、大爆笑。

いや、これ、明らかにネラった作りなんだけど、

シティ・ポップ・ブームって、世界の辺境=日本の地だけの出来事かと思ってたら、

アンゴラにもその波は届いてたんすか !?

桑田佳祐が「チャコの海岸物語」で、ヌケヌケと歌謡曲をやってのけた

パンクぶりに通じる所業だな、こりゃ。

ほかにも、ゲーテド・リヴァーブをかけたドラムスがもろに80年代の ‘Traveler’ や、

デイヴィッド・T・ウォーカーそっくりのギター(特にエンディング)を

マリオ・ゴメスが弾いている ‘One Of A Kind’、

曲調やコーラスの使い方がまんまスティーヴィー・ワンダーの

‘Take It No More’ などなど。いやぁ、恐れ入りました。

エジ・モッタの “AOR” に劣らぬ傑作じゃないですか。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-06-03

この人のソングライターの才能は、ほんとにズバ抜けてますね。

こんな曲も書けるんだというオドロキの連続で、どれも美メロ揃い。

せつなさがこみ上げる ‘Sunshine’ が個人的にはベスト・トラックかな。

これ、シティ・ポップ文脈でプロモートしたら、日本でヒット間違いなしと思うんだけど。

栗本斉さん、いかがですか?

うってかわって、“AVA-TAR” のオープニングは、

手拍子と重厚なコーラスによる南部アフリカのムードあふれるア・カペラでスタート。

そして2曲目以降は、トトー・STの作風を発揮した

ハイ・クオリティなコンテンポラリー・ポップ。

ソングライティングはフックが利いているし、歌はうまいし、

ジャズ・テイストが利いた生演奏のクオリティは上質と、

ケチのつけようがありません。

これまでトトー・STのソングライティングにアンゴラ色はなく、

ユニヴァーサルなセンスと思っていたけど、

“FLAVORS OF TIME” のあとに聴くと、

十分に南部アフリカのエッセンスが滲んでいることがわかりますね。

じっさい今回は、‘Kassukata’ でセンバのリズムを使っているし。

ほんと、ブルーノートやビルボードライブがブッキングしないのが、不思議なくらいだよね。

この人に足りないのは、マネジメントだけだな。

Toto ST "FLAVORS OF TIME" 17A7 17A722004 (2022)

Toto ST "AVA-TAR" 17A7 17A722005 (2022)

2023-04-20 00:00

コメント(0)

子守歌に託された女性解放のマニフェスト レ・ママン・デュ・コンゴ & ロビン [中部アフリカ]

コンゴ(ブラザヴィル)のママさんヴォーカル・グループ、レ・ママン・デュ・コンゴと

フランス人トラックメイカーのロビンのユニット新作。

フル・アルバムも来年秋に予定されているようなんですけど、

先に4曲入りEPが届きました。

前作がとびっきりフレッシュなアルバムだっただけに、即飛びつきましたよ。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-12-29

失われつつあるコンゴの子守唄とダンスの回復を目的にスタートしたこのプロジェクト、

伝統回帰・保存という守りの姿勢ではなく、現代に通用する音楽として

再創造しようという攻めの姿勢が、見事に成功してるんですね。

ママンのリーダー、グラディス・サンバとアレンジャーのアーメル・マロンガ、

トラックメイカーのロビンの三者ががっちりとかみ合って、

今回もすばらしい成果を聞かせてくれます。

ママンたちのコーラスを前面に打ち出して、

エレクトロがメロディとビートの魅力を引き出す

引き立て役に徹しているコンセプトは今回も同様。

ラリ語で「女性の力」を意味するタイトルは、

コンゴの女性解放のマニフェストだといいます。

母から娘へと受け継がれてきたラリ語の子守唄が、

グラディスの柔らかな歌声で歌われていますが、

歌われる内容は、シビアなものです。

不妊症がテーマの ‘Ntima’ は、伝統的なコンゴ社会でタブー視される

不妊症で苦しむ女性の心の叫びが歌われています。

子どもたちがかくれんぼをするときに使う、質問と答えのゲームに置き換えた

形式の歌になっているのですね。

他人や呪術のせいにすることを戒め、仕事で努力することを促す ‘Sala Sala' は、

女性たちが自らの運命を変える意志を持つように励ます歌です。

40歳になっても母親から食事を与えられている男性の怠惰を責める ‘Dia’ は、

アフロビーツとトラップをミックスしたトラック、‘Sala Sala’ はアフロハウスと、

子守歌に託された女性解放のメッセージは、まさしく現在の問題だからこそ、

エレクトロなトラックにのせたヒップ・ホップを通過した歌い口が、

よりいっそう説得力を増して響きます。

Les Mamans Du Congo & Rrobin "KIKENTO" Jarring Effects no number (2023)

2023-04-18 00:00

コメント(0)

再々復活後のUKツアー・ライヴ マハラティーニ&ザ・マホテーラ・クイーンズ [南部アフリカ]

88年6月にUK初上陸したマハラティーニ&ザ・マホテーラ・クイーンズは、

時の南ア音楽ブームのイキオイもあって熱烈な歓迎を受け、

翌89年、初の単独UKツアーとなる「ソウェトの不滅のビート」ツアーを敢行して、

大成功となります。そのUK初上陸時から、「ソウェトの不滅のビート」ツアーに至る

ベスト・パフォーマンス15曲が、このたび30年以上の時を経て蔵出しされました。

「さあ、これが本物のソウェト・サウンド、ンバクァンガだ!」という

威勢のいいMCからスタートするこのライヴ盤は、

80年代末に世界的なスターダムに上り詰めたンバクァンガの生の魅力が、

たっぷり捉えられています。

のちに彼らは日本にもやってきて、その強烈なライヴを体験しただけに、

懐かしさでいっぱいになりましたが、本作のライナーを読んでいたら、

世界的な成功までの知られざる紆余曲折が書かれていて、驚きました。

当時、欧米でわき上がったワールド・ミュージック・ブームによって、

サリフ・ケイタやユッスー・ンドゥールなど、アフリカ現地で人気沸騰のスターたちが、

次々とインターナショナルなステージに躍り出ましたが、

マハラティーニの場合は、ちょっと事情が違っていたんですね。

マハラティーニとマホテーラ・クイーンズは、

60年代後半から70年代前半にかけてが全盛期で、

80年代後半においては、すでに過去の存在だったからです。

当時の南ア音楽シーンでは、もはやンバクァンガの時代ではなく、

ソウルやディスコが台頭した、バブルガムの時代に移っていました。

しかし欧米では、往年のンバクァンガの録音を編集した

コンピレーションが盛んに出され、ポール・サイモンの『グレイスランド』が

世界的なヒットを呼んだことが決定打となり、現地で人気のバブルガムではなく、

ンバクァンガに国際的な注目が集まったのです。

70年代末にすでに解散していたマッゴナ・ツォホレ・バンドが、

83年にテレビ番組出演のため再結成したことは以前書きましたが、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-23

子育てを終えたマホテーラ・クイーンズのメンバーたちも現場復帰して、

再びマハラティーニと新グループのマハラティーニ・ネジントンビ・ゾンカシヨを組んで、

カムバック作 “ISOMISO” を制作しました。

(90年にフランス、セルロイドが、新グループ名義から元の名義に戻してCD化)

その後、マハラティーニとマホテーラ・クイーンズ、マッゴナ・ツォホレ・バンドは、

順調に活動をしていたとばかり思っていたんですが、そうではなかったんですねえ。

ライナーノーツによると、マッゴナ・ツォホレ・バンドが主演していたTV番組は、

85年に突然終了となり、マッゴナ・ツォホレ・バンドは再分裂。

新グループのマハラティーニ・ネジントンビ・ゾンカシヨも解散になってしまいました。

プロデューサーのウェスト・ンコーシが育ててきたレディスミス・ブラック・マンバーゾも、

ポール・サイモンのワールド・ツアーにとられてしまい、

ンバクァンガ・リヴァイヴァルは頓挫してしまったのでした。

ウェスト・ンコーシは事態を打開すべく、マハラティーニを

ンバクァンガ・ヴォーカル・グループのアマスワージ・エムヴェーロと組ませ、

マッゴナ・ツォホレ・バンドのメンバーを呼び寄せて、

フランスのフェスティヴァルに出演したところ、これが大反響を呼んだのだそうです。

アマスワージ・エムヴェーロとの共演に、こんないきさつがあったとは知りませんでした。

フランスでのフェスティヴァルでの成功を受け、もう一度クイーンズと再々結成して、

昔のヒット曲を最新ヴァージョンでレコーディングすることをすぐさま企画し、

完成した “THOKOZILE” をひっさげ、87年にヨーロッパ・ツアーを行ったのでした。

ツアーはビザを延長せざるを得なくなるほどの盛況となって、年の暮れまで

ヨーロッパにとどまり、マハラティーニ&ザ・マホテーラ・クイーンズの評判は、

確たるものとなったのですね。

このヨーロッパ・ツアーの成功を受けて、翌年UK初上陸となったのです。

このライヴ盤は、“PARIS - SOWETO” “THOKOZILE” の2作から選曲され、

どれもスタジオ盤をはるかに上回るダイナミックなヴァージョンを聴くことができます。

ヨーロッパ・ツアーを経て、マハラティーニとクイーンズの自信に満ちた歌いっぷりと、

マッゴナ・ツォホレ・バンドのキレのあるタイトなサウンドが最高潮。

80年代のンバクァンガ・リヴァイヴァルを象徴する、名ライヴ盤の誕生です。

Mahlathini and The Mahotella Queens "MUSIC INFERNO" Umsakazo UM107CD

Mahlathini & Mahotella Queens with The Makgona Tsohle Band (Mahlathini Nezintombi Zomgqashiyo)

"ISOMISO" Celluloid 66868-2 (1983)

Amaswazi Emvelo & Mahlathini "UTSHWALA BEGAZATI" Ezom Dabu/Gallo CDGB19 (1985)

Amaswazi Emvelo & Mahlathini "INDODEMNYAMA" Ezom Dabu/Gallo CDGB20 (1987)

Mahlathini and The Mahotella Queens "THOKOZILE" Earthworks CDEWV6 (1987)

2023-04-16 00:00

コメント(0)

つつましやかなアンビエント 武田吉晴 [日本]

1作目は19世紀末のビルマの僧侶、2作目は南インド、ケララ州コーチンの仮面舞踏。

ジャケットにセレクトしたフォトのシュミにいたく共感しつつも、

アンビエントだというので、自分にはあまり縁がないかと思っていたのです。

ところが、とある出会いから2作目の『BEFORE THE BLESSING』を聴いて、驚愕!

こんなにデリケイトで、心やさしい音楽、めったに聴けるもんじゃない。

つかみどころのないメロディをピアノやクラリネットがゆったりと紡ぎ、

時折風が吹き抜けるように、効果音のスティール・ギターが鳴ると、

陽炎のようなサウンドスケープが立ち上ります。

ほのかな温かみが胸に残る、控えめな楽曲のすばらしさといったら。

盛り上がりを作らない淡々とした音列が、身体にひたひたと染み渡っていきます。

ハングドラムやスティールパンがかすかに鳴らされたり、

ベース、チェロ、ドラムス、パーカッションも登場するものの、脇役に徹していて、

室内楽のようなアンビエントにすべての楽器が奉仕しています。

作曲にアレンジ、そして全ての楽器を演奏しているのは、武田吉晴ただ一人。

個人の美意識を透徹した音楽制作のありようは、

頑固なまでのこだわりがありそうですね。

デリカシーの塊ともいえる音楽で、スノッブな気取りをまとわない真摯さが、

この音楽に気品を宿らせているように感じます。

ベンディールのような響きの大型のフレームドラムや、

ガムランの音階を奏でるグロッケンシュピールが、

控えめに民俗的な香りをサウンドにまぶしていますが、

そのテクスチャがとても上品なのに感心します。

究極の西洋音楽ともいえる環境音楽が、

非西洋の伝統音楽の一部をつまみ食いすることに、

強い警戒心がはたらく当方ですけれども

武田の異文化へのアプローチには、不快な要素がみじんもありません。

2作目にすっかり心奪われて、5年前の1作目も買ってみたのですが、

こちらで使われているガムランの音色が本格的なのに、えっ!と驚いちゃいました。

ガムランの主旋律を担当する鉄琴のグンデルのように聞こえ、

2作目でグロッケンシュピールとぼくが思ったのも、

グンデルの倍音や雑音をミックスで抑えたのかもしれませんね。

1作目にして、すでにこの人の音楽世界はしっかり確立していますね。

ただ、トランペットや親指ピアノ、タブラなども使った楽器数の多さが、

サウンドをごちゃっとしたうらみがあり、

2作目ではそのあたりを整理して、完成度を上げたように思えます。

また、ミックスもグンと良くなりましたね。

グンデル(?)やスティールパンの金属的な響きを際立たせないようにしたおかげで、

楽器間がよくブレンドするようになり、より落ち着きのあるサウンドになっています。

この音楽を必要とする時や場面が、容易に想像つきますね。

あの時この音楽に出会えていたら、どんなに良かったろうなどと考えたりもしましたが、

きっとこれから、大切に聴いていくアルバムになりそうです。

武田吉晴 「ASPIRATION」 Metanesos MTNSS001 (2018)

武田吉晴 「BEFORE THE BLESSING」 Stella SLIP8512 (2022)

2023-04-14 00:00

コメント(0)

私のモントリオール エリザベス・シェパード [北アメリカ]

10年前、ジャズ・ヴォーカル新時代の到来を感じたのが、グレッチェン・パーラトなら、

その予感を確かなものと実感したのが、エリザベス・シェパード。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-12-27

エレクトロなサウンドを大胆に取り入れた14年作の “THE SIGNAL” が衝撃的で、

ずいぶん聴いたんだけれど、その後のアルバムを聴き逃していたとは、ウカツでしたねえ。

新作リリースのニュースを読んでいて、5年も前にアルバムを出ていたことを知り、えぇっ!

あわてふためいてオーダーしましたよ。

Pヴァインから日本盤も出ていたんですね。なんで、気付かなかったのかなあ。

というわけで、新作ではなく18年作の、遅きに失したご紹介。

“THE SIGNAL” の方向性をさらに推し進めた作品で、

独特のコード展開やハーモニー・センスを持つ

エリザベスのクールなソング・ライティングが秀逸。

そのコンポジションを引き立てるエリザベス自身のエレピも聴きもので、

ビートの利いたドラミングとの絡みが、前作以上にグルーヴィで、気分がアガります。

自身のヴォーカルを重ねたコーラス・ワークのポップなセンスも、この人の魅力ですね。

ミュージシャンは “THE SIGNAL” と全員入れ替わっていて、

モントリオールのミュージシャンが中心となっているようです。

にもかかわらず、“THE SIGNAL” の特徴的だったドラムスのサウンドが共通しているのは、

エリザベスがバンド・アンサンブルやサウンド・メイキングに、

しっかりと関わっていることの証左で、アレンジ・プロデュースの才は確かですね。

今作は、フランス語が公用語であるモントリオールをタイトルとしているとおり、

11曲中7曲がフランス語、4曲が英語というバイリンガルなアルバム。

エリザベスは、12年にトロントからモントリオールへと移住したのだそうです。

モントリオールで大勢の人々に取材して、モントリオールの歴史や社会の理解を深め、

モントリオールをテーマにしたアルバムの構想を練っていったとのこと。

オープニングの ‘Tio'Tia:Ke’ 「ティオターケ」とは、カナダの先住民族モホークの言葉で

モントリオールを指す言葉。モントリオールという土地が、誰のものだったのかを

認識するために書いた曲だといいます。

ほかにも、‘Good Lord's Work’ は、

リトル・ブルゴーニュ地区の黒人コミュニティを取材して

生まれた曲だそうで、モントリオールは北のハーレムも呼ばれ、

30~40年代に活発な音楽シーンが存在していたとのこと。

けだるいムードで歌う、古いシャンソンのような

‘Jedlika’ のオールド・タイミーな演出にも、ウナりました。

各曲とも時間をかけた取材によって生み出されたことが、よく伝わってきます。

“THE SIGNAL” を上回る傑作ですね。

Elizabeth Shepherd "MONTRÉAL" no label PM104 (2018)

2023-04-12 00:00

コメント(0)

ブラジリアン・ギターの名作 マルコ・ペレイラ [ブラジル]

こちらは季節の定盤ではなく、ふと思い出して一度聴き直すと、

そのままヘヴィロテになってしまう、生涯の愛顧盤。

ブラジルのギタリスト、マルコ・ペレイラの04年作です。

クラシックのギタリストなんですけど、

現在ブラジルで活躍するギタリストでは、ぼくが一番好きな人。

マルコ・ペレイラがマイ・フェバリットなことについては、

これまでにも折に触れ書いたおぼえがあるんですけれど、

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2010-12-06

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-01-02

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-03-31

そういえば、このアルバムを紹介したことがありませんでしたねえ。

04年に出たアルバムで、タイトルからもわかるとおり、サンバ・アルバム。

クラシックのギタリストが、こんなにキレッキレでいいのか!と叫びたくなるほど、

リズムの鬼と化しているマルコのギター・プレイが詰まっているんですよ。

バーデン・パウエルとビリー・ブランコの共作 ‘Samba Triste’ に始まり、

ジルベルト・ジルの ‘Expresso 2222'、ジョルジ・ベンの ‘Zazueira’、

ガロートの ‘Lamentos Do Morro’、アリ・バローゾの ‘Morena Boca De Ouro’ ほか、

チック・コリアの ‘La Fiesta’、‘My Funny Valentine’、

そしてマルコ自身のオリジナル曲といったレパートリー。

マルコ・ペレイラの特徴といえば、なんといってもまずその音色の良さ。

クラシック・ギタリストらしい爪弾きによる立ち上がりの良いシャープな音が鮮やかで、

正確なフィンガリングが生み出す、整った1音1音にホレボレします。

こういうのって、運指練習の賜物なんだろうなあ。まったくバラツキがないもんね。

そして、ギターの長~いソロの凄まじさといったら!

休符がぜんぜん現れないんですよ。ソロを延々と弾き続けていくんだけど、

そのソロの構成が実によく組み立てられているんです。

単音ソロとコード・ソロの組み合わせも自在。

ふんだんなアイディアで、次から次へとフレーズが生まれてくるといった感じで、

これぞインプロヴィゼーションのお手本といったソロを堪能できます。

手癖が酷いギタリストがこれ聴いたら、恥ずかしくなるんじゃない?

超速テンポでのキレッキレのギターにも目がくらむけど、

スロー・バラードで聞かせる、音の強弱が生み出すニュアンスの美しさも絶品。

ギター・ソロで弾いた ‘My Funny Valentine’ は、メロディをまったく崩さず

ストレートに弾きながら、情感豊かに歌わせていて、圧倒されますよ。

この曲の最高のヴァージョンのひとつなんじゃない?

最初から最後まで、マルコのギターに耳を引き付けられっぱなしのアルバムですけれど、

複数名のベース、ドラムスの確実なサポートぶりも聞き逃せません。

とくに、アミルトン・ジ・オランダ・キンテートやエルメート・パスコアールのグルーポの

名ドラマー、マルシオ・バイーアのプレイはさすがといえます。

‘Samba Triste' でマルコとリズムをキメまくるブラシ・プレイは、もう最高。

マルコ・ペレイラのアルバムは、手元に10枚以上ありますけれど、

このアルバムがダントツで再生回数最多であることは間違いありません。

Marco Pereira "O SAMBA DA MINHA TERRA" Solu 20.0663.002 (2004)

2023-04-10 00:00

コメント(0)

春到来のインスト・ロック 増尾好秋 [日本]

今年の春の訪れは、早かったですねえ。

それを強く感じたのは、異例の早さだった桜の開花ではなくて、

増尾好秋の『SUNSHINE AVENUE』を、3月半ばに聴き始めたことでした。

このアルバムくらい、ぼくにとって Spring has come! を実感させるものはなく、

ぽかぽか陽気になるとヘヴィロテになる毎年の春の定番なんですが、

4月半ばころから聴き始めるのが常でした。

増尾好秋の異色作といえる『SUNSHINE AVENUE』が出た79年は、

まだフュージョンというタームのない、クロスオーヴァー全盛期でしたけれど、

本作はクロスオーヴァーの「ク」の字もない、ロック・アルバムなのでした。

冒頭、チャック・リーヴェルみたいなロック・ピアノのリフにのって、

増尾のストラトがうなりを上げる ‘Sunshine Avenue’ から悶絶。

♪ Hey! rock'roll! ♪という空耳シャウトが聞こえるかのような、

ゴギゲンなインスト・ロックンロールです。

最初聞いた時、これが増尾好秋の新作なのかと、度肝を抜かれましたよ。

クロスオーヴァー大流行の当時、キングが興したクロスオーヴァー専門レーベル、

エレクトリック・バードから出たレーベル第1弾が、

増尾好秋の『SAILING WONDER』でした。

当時大人気だったデイヴ・グルーシン、エリック・ゲイル、リチャード・ティー、

ゴードン・エドワーズ、スティーヴ・ガッドという錚々たるメンバーを集めた

レコーディングだったものの、増尾の個性が埋没してしまい、

力の入ったセッティングが完全に空回りしてましたね。

増尾自身もあのアルバムには納得がいかなかったらしく、

第2作は自分のバンドで制作しようと、当時まったく無名の新人だった

キーボードのヴィクター・ブルース・ガッジーと、

ベースのT・M・スティーヴンスを起用してレコーディングに臨んだのでした。

ヴィクター・ブルース・ガッジーが作曲し、ピアノのほか歌も歌った

‘Your Love Is Never Ending’ は、ヤンキー・ファンクとでも呼びたい痛快な1曲。

歌いっぷりがマジでイッていて、ファンキー・ヴォーカルの最たるものです。

ガンガン叩きつけるピアノがダイナミックで、めちゃロックしてるじゃないですか。

この曲は、サウンドの奥行きや広がりが素晴らしく、

エレクトリック・レディ・スタジオでの名レコーディングの一つでしょう。

続く3曲目の ‘A Threesome’ もヴィクターの作曲で、

増尾、ヴィクター、T・Mの3人によるソロ・バトルが圧巻。

T・M・スティーヴンスのソロが壮絶で、スタンリー・クラークをホウフツさせます。

A面3曲がハード・ロックなら、B面3曲はフォーク・ロックの趣で、

3曲ともパーカッションとして参加したチャールズ・タレラントの作曲。

ストリングスを配した ‘Look To Me (And See The Sun)’ では、

増尾が得意とするオクターヴ奏法を駆使して、

ソロ前半はウェス・モンゴメリーばりに親指1本で演奏しているんじゃないかな。

ソロ半ばで、♪とんで、とんで、とんで、とんで、とんで、とんで♪

(円広志の「夢想花」)のフレーズを拝借した後あたりから、

ピックに持ち替えて弾いているように聞こえますね。

続く ‘Someone’ は、マイケル・チャイムズの哀愁の漂うハーモニカを前面に、

ストリングスもフィーチャーした抒情フォーク・ナンバー。

増尾はナイロン弦ギターを弾いていますけれど、

アール・クルーのようなクロスオーヴァーのムードはいっさいありません。

疾走感あふれるサンバ・ロックのラストの ‘I Will Find A Place’ では、

増尾のロック・ギターが大暴れ。サウンドに厚みを加えるため、

ゲストのホルヘ・ダルトがピアノでトゥンバオを弾いています(サンバなんだけど)。

スピード感やタメなど、フレージングのニュアンスにこだわったギター・プレイや

フィードバック奏法などは、徹頭徹尾ロック・マナー。

ロック・ギタリスト増尾の最高作。44年来、春到来のお決まり盤です。

増尾好秋 「SUNSHINE AVENUE」 エレクトリック・バード KICJ92302 (1979)

2023-04-08 00:00

コメント(0)

エレクトリック・ギター史の重要ギタリスト フロイド・スミス [北アメリカ]

ジャンプ・ブルースのギタリスト、フロイド・スミスがどういう人なのか知らないまま、

これまで72年録音のブラック&ブルー盤を聴いていました。

そのフロイド・スミスを、ワダマコトさんが『ブルース&ソウル・レコーズ』170号の特集

「ブルースこの人この一曲」で、「諸説あるものの、‘Floyd's Guitar Blues’ は、

ジャズ史上最初にエレクトリック・ギターが大フィーチャーされた楽曲

として記録されている」と書かれているのを読んで、ビックリ。

なんでも39年3月16日、

アンディ・カーク&ヒズ・12クラウズ・オヴ・ジョイ名義で録音した

‘Floyd's Guitar Blues’ で、電化ラップ・スティール・ギターを弾いていたんですと。

39年って相当に早い話です。いち早く33年に電化ラップ・スティールを導入していた

ハワイアンから、アイディアを頂戴したらしい。

さっそくYouTubeで検索して聴いてみましたが(便利な時代だ)、

ギュイーンとしつこくスライドさせながら、特徴的なブルースのリックを炸裂させています。

これは確かに、エレクトリック・ギターの歴史に残る名録音といえそうだなあ。

ソロ録音が少なく、ほとんど知られていない人だけに、こんな重要人物だったとは驚きです。

そもそもフロイドが、

アンディ・カークという名門楽団の出身だということも初めて知りました。

ぼくがフロイドを知ったのは、ワイルド・ビル・ディヴィスのギタリストとしてです。

ルイ・ジョーダンのティンパニー・ファイヴのピアニストだった

ワイルド・ビル・デイヴィスは、40年代末にオルガンに転向し、

51年にギターとドラムスによるオルガン・トリオを結成して、

のちのジャズにおけるオルガン・トリオのひな型を作ったことは、よく知られた話。

史上初のジャズ・オルガン・トリオのアルバムと目されている、

55年のバードランドでのライヴ録音は、ジャンプ・ブルースの名盤でもあります。

そこでギターを弾いていたのが、フロイド・スミスでした。

ややギターがオフ気味の録音ですけれど、ラップ・スティールではなく、

エレクトリック・ギターによる ‘Floyd's Guitar Blues’ を聴くことができます。

そしてこのライヴ盤の3人が、のちの72年にブラック&ブルーでセッションを行い、

フロイド・スミスとワイルド・ビル・デイヴィスそれぞれの名義で、

2枚のレコードを出したんですよね。

ワイルド・ビル・デイヴィスの方は87年にCD化されましたが、

フロイド・スミスの方は遅れて、96年になってCD化されました。

ブラック&ブルー盤では、ジャンプ・ブルースにビバップを織り交ぜたギターに、

新たにウェス・モンゴメリーの影響を受けたオクターヴ奏法も聞かせていて、

進取の気性に富んだフロイドらしさが発揮されています。

Floyd Smith "RELAXIN’ WITH FLOYD" Black & Blue BB875.2ND219

Wild Bill Davis "AT BIRDLAND" Columbia COL471427-2 (1955)

Wild Bill Davis Trio "IMPULSIONS" Blak & Blue 233037

2023-04-06 00:00

コメント(0)

サザン・ソウル冬の時代に出会ったレコード チャールズ・ブリマー [北アメリカ]

スタン・モズリーと同梱で2か月の遅配の憂き目にあった、もう一枚のCD(船便か!)。

ニュー・オーリンズ出身のソウル・シンガー、

チャールズ・ブリマーの2作目となる76年作。

サザン・ソウル聴き始めのころに、新作としてリアルタイムで聴いたレコードだけに、

個人的に思い出深いアルバムで、これは嬉しいCD化です。

当時はオーティス・レディングに始まり、ジョニー・テイラー、ウィルソン・ピケット、

O・V・ライトと、サザン・ソウル全盛期の過去の名作ばかり熱心に聴いていて、

往時のサザン・ソウルに匹敵する新作など出るような時代ではなかっただけに、

チャールズ・ブリマーのアルバムは貴重だったんです。

といっても、黄金時代の名シンガーたちに比べれば、小粒なシンガーではありました。

それでも、こんなサザン・ソウル・スタイルで聴けるレコードじたい貴重だった時期なので、

すごく嬉しかったんですよ。サザン・ソウル冬の時代から聴き始めた者にとってはね。

だって、スティーヴィー・ワンダーの “SONGS IN THE KEY OF LIFE” と

同じ年のレコードですよ。そういえば、想像つくでしょ?

直球のタイトルがいいよなあ。心意気を感じるじゃないですか。

そしてそれにふさわしいジャケットのアートワークも、風格がありますよね。

同梱のスタン・モズリーの方がはるかにディープで、歌手としての力量も数倍上で、

続けて聴いたら、さすがにカワイソーな感想がよぎったけど、

やはりディープ・ソウル聴き始めのころに出会ったリアルタイム盤だけに、

感慨深いものがあります。

Charles Brimmer "SOULMAN" Good Time GTRCD1212 (1976)

2023-04-04 00:00

コメント(0)

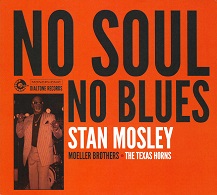

リアル・ブルース、アゲイン スタン・モズリー [北アメリカ]

リアル・ブルースを求めるファン大絶賛のスタン・モズリー、

ようやく聴くことができました。

日本で先行発売されていたんですが、アメリカ盤が出るのを待っていたのでね。

1月リリースを機に即オーダーしたんですが、なんと到着まで2か月を超す遅配。

コロナ禍が収まっても、国際郵便はトラブルが続くなあ。

日暮泰文・高地明コンビの企画によるアルバム制作なんだから、

今回もシャーウッド・フレミングの時同様、内容保証付き。

https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-05-28

ジャケットのアートワークも、シャーウッド・フレミングのアルバム同様、

フル・カラーのゴージャスな日本盤より、2色刷りのアメリカ盤の方が、

ブルース・アルバムのフィール濃厚。

このデザイン、オルガニスト、フレディ・ローチのブルー・ノート盤

“DOWN TO EARTH” からの借用だよね。

それにしても、こんな力のあるブルース・シンガーがいて、

ライヴ感たっぷりのバンド演奏をバックにレコーディングをする環境さえ整えば、

21世紀のいまでも、こんなすばらしいブルーズン・ソウルが聴けるのかと、

感じ入らざるを得ませんね。

いくらブルースの新作が活発にリリースされているとはいえ、

こんなレコードがめったに生み出されることのないことを知っているファンなら、

いっそうそうした感を強くするはずです。

8年前書いたシャーウッドの記事は、このアルバムにもそのままあてはまっちゃいます。

というのも、シャーウッド・フレミングのアルバム同様、

エディ・スタウトのプロデュースで、バックの面々も同じ顔触れの、

テキサス・ブルースの現在を支える実力者がずらりと揃っています。

日暮&高地による選曲は、アルバム冒頭からビル・コディの73年名曲

‘I'm Back To Collect’ をカヴァーするという、あまりにディープなセレクト。

あのビル・コディのむせ返るような熱唱を知る者には、無謀な選曲と思いきや、

あの名唱をしのぐ歌いっぷりを聞かせるんだから、この1曲で、傑作と確信しましたね。

しゃがれ声でシャウトしまくるタフなソウル・シンガー、一級品じゃないですか。

スタン・モズリーのほとばしる熱いブルース・フィーリングに、

圧倒されない人はいないでしょう。

O・V・ライト、タイロン・デイヴィス、リトル・ミルトンの影が見え隠れする、

メンフィス・ソウルの味わいがもうたまりません。

‘Undisputed Love’ なんて、ジョニー・テイラーが憑依したかのようですよ。

リアル・ブルースしか聴きたくない、ぼくのようなワガママなファンには、

これ以上ないプレゼントです。

Stan Mosley "NO SOUL, NO BLUES" Dialtone DT0032 (2022)

2023-04-02 00:00

コメント(0)